消逝注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Ammi-JoanPaquette寫的 最初是一顆核桃(生命教育繪本) 和辛金順的 軌道上奔馳的時光都 可以從中找到所需的評價。

另外網站消逝的注音- PP问答网也說明:叶圣陶《倪焕之》二一:“火车开走了,隆隆的声音渐渐消逝,小车站又给沉寂统治了。 ... 拼音xiāo shì 注音ㄒ一ㄠㄕˋ 近义消失消灭消亡反义出现存在呈现永存词语解释消逝[ ...

這兩本書分別來自小山丘 和聯合文學所出版 。

銘傳大學 教育研究所碩士在職專班 張國保所指導 黃拓遠的 大學生社群網站使用動機、媒體素養與批判思考關係之研究 (2015),提出消逝注音關鍵因素是什麼,來自於大學生、社群網站、媒體素養、批判思考。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 竺家寧所指導 李千慧的 漢語近代音全濁聲母的演化類型研究 (2015),提出因為有 近代漢語、清化類型、全濁聲母、濁音清化、近代音、清化的重點而找出了 消逝注音的解答。

最後網站漢典“消逝”詞語的解釋則補充:消逝 是一個漢語詞彙,讀音爲xiāo shì,指慢慢逝去,不再存在;消失。近義詞爲消失、撲滅、毀滅、殲滅、袪除、息滅、消除、消亡、殺絕、肅清、淹沒、湮滅、消滅、磨滅、 ...

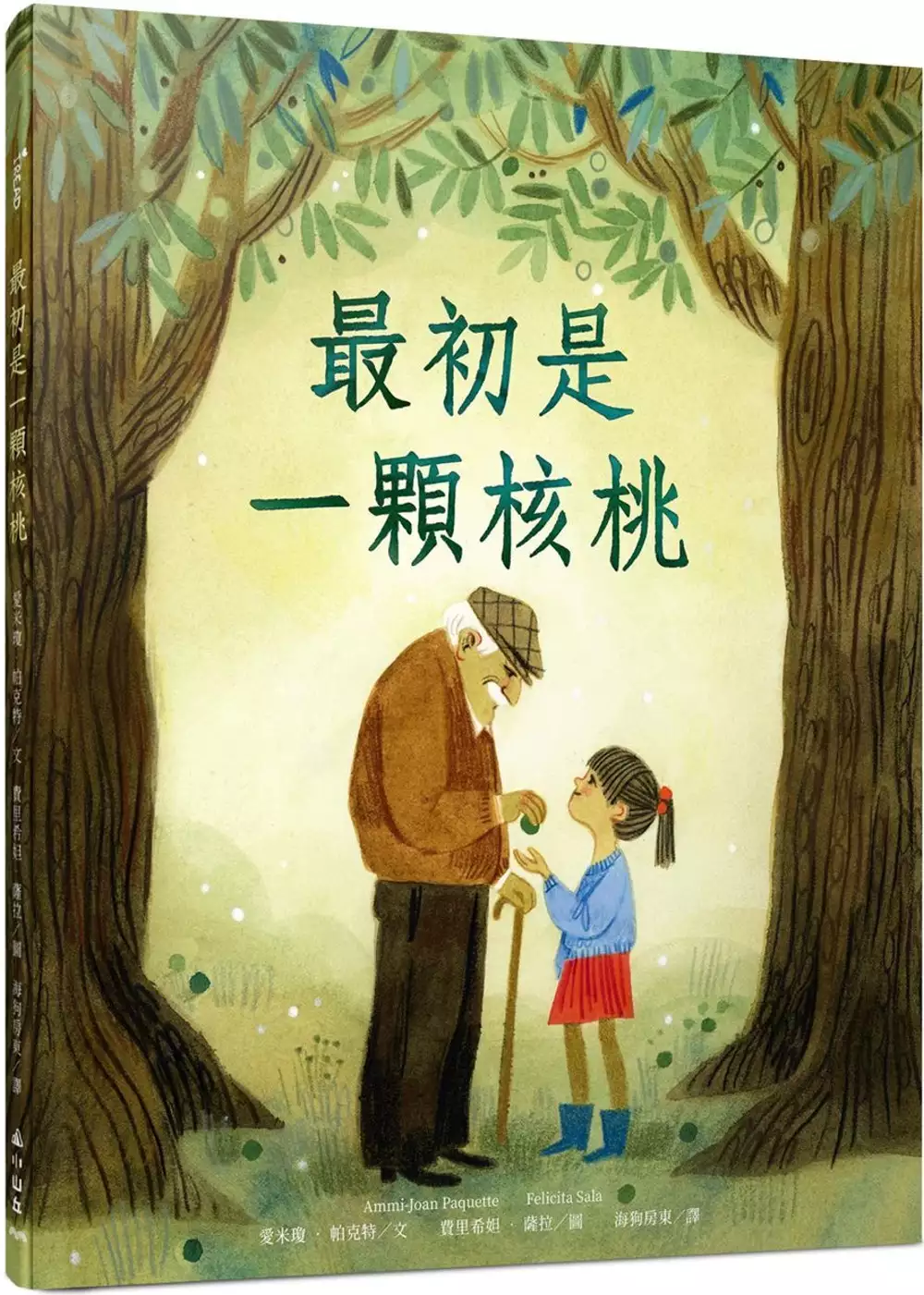

最初是一顆核桃(生命教育繪本)

為了解決消逝注音 的問題,作者Ammi-JoanPaquette 這樣論述:

一顆小小的核桃,蘊藏著 一段動人的家族歷史、祖孫間最深情的羈絆 即便生命到了盡頭,我也永遠與你同在 「外公,要怎麼種出一棵樹呀?」 「首先,妳要挖一個洞。 把種子──也就是這顆核桃放進去,小心蓋上肥沃的咖啡色土壤。 然後,要確保它有充足的陽光和水,才有辦法長大。 接著,就是等待。 它的偉大旅程即將開始。」 一天,當愛蜜莉亞醒來,她在床頭櫃上發現一顆核桃。原來,外公過去是從遙遠的國度,橫越大洋來到新家。遙遠的旅途中,身上卻帶著一顆從家鄉的樹上摘下的核桃。外公隨後教導愛蜜莉亞如何種植自己的核桃。 然而,隨著她的小樹苗日漸茁壯,外公的步伐卻開始越來越緩

慢,他時不時在講故事的中途睡著。最終,愛蜜莉亞也必須踏上道別的生命旅程...... 這個溫柔而綿長的家族故事提醒著我們:美好的事物總會隨著時間而成長── 冬去春來,四季遞嬗,即使它們不在了,我們的所愛也將永遠與我們同在。 本書特色 【從自身的成長經歷回望家族歷史】 全書以一顆核桃起始,隨著核桃跨越國境的移動,暗喻外公遷徙的過往與移民的背景,將樹喻為人的巧妙手法,隱含了根的追尋與家族歷史的追憶。臺灣其實也是由移民所組成的社會,期盼小讀者能透過本書作為媒介,挖掘屬於自己家族的獨特故事。 【輕柔刻劃生命的流轉,反思生命意義】 即便是最強韌的生命也終將消逝,故事

以核桃的新生對比外公的消殞,輕柔刻劃生死離別的艱難命題。雖然生死兩隔令人傷痛,若將那顆化為愛與祝福的小小「核桃」在心田種下,看似有限的生命於焉化為不朽,重新在我們的生命中扎根,延續彼此最深情的羈絆。 【溫潤的水彩描繪出細膩的祖孫親情】 作者愛米瓊.帕克特簡單而細膩的文字,配上費里希妲.薩拉古樸溫潤的水彩繪圖,緩緩帶出上個世代顛沛的歷史身世,也深刻捕捉了祖孫間真摯的互動與愛意,悄悄溫暖你我的心,更喚醒我們與自己爺爺奶奶往日相處的生動回憶。 【結合希望與期盼的傳世智慧】 長輩以自己的人生積累一世的生命智慧,可能絮絮叨叨,可能簡潔寡言,在在都是對後輩無盡深情的盼望與愛的證明。

只待有一日我們能領悟那些珍貴的人生智慧,像故事中的傳家核桃一樣,將這份承載家族之愛的生命之禮永世傳承。 【結合108課綱核心素養】 呼應核心素養之生命教育、家庭教育、多元文化教育等關鍵議題,涵養孩子終生受用的能力。 國內外感動好評 BigBrother大師兄|《火來了,快跑》作者 王意中|王意中心理治療所 所長、臨床心理師 林柏廷|繪本作家 吳文君|「閱讀盪鞦韆」粉專主筆 金老ㄕ|「故事:寫給所有人的歷史」專欄作家 洪愛珠|作家 許建崑|中華民國兒童文學學會理事長 黃淑貞|小兔子書坊店主 盧方方|《後青春繪本館》主編 館長小編(彭冠綸

)|小鎮圖書館長、「館長小編的圖書館日常」粉專版主 (以上按姓氏筆畫排列) ❖「生命的延續,必須有著家人細心的灌溉,而傳承則是需要有家族的力量。像是一顆小核桃,隨著主人翁的外公飄洋過海來到新的環境,努力讓自己茁壯,再將茁壯的過程,傳承到主人翁的腦海中,百年之後,也許曾經存在的人都像流星般消逝,但,那傳承的精神,永遠存在。」──BigBrother大師兄|《火來了,快跑》作者 ❖「想念在心裡,想念在眼前。告別這件事,從來就不是一件容易的事。心中有許多的不捨,卻也有滿滿的回憶。想著想著,眼眶微濕,嘴角上揚,心窩裡甜甜的。生命的延續,如同萬事萬物,隨著四季交替,成就了這一切的美

好。」──王意中|王意中心理治療所 所長、臨床心理師 ❖「從蝴蝶頁的行李箱就開啟了旅程這樣的隱喻,全書以溫暖昏黃的色調呈現,輕輕慢慢的透過爺孫的對話帶領讀者一探這個移民家庭的歷程,我們並不知道最初的移民原因,但隨著核桃的落地深根,家庭成員也開始開枝散葉,顯示一代一代對土地的認同與傳承。「所有美好的事物都是隨著時間成長的,即使你無法親眼看見,它們也一直在長大。」多美好的一句話,也許有一天核桃的果實又將遠行,將會是另一段生命旅程的故事。」──林柏廷|繪本作家 ❖「這是一個平實卻又富有層次的故事,在充滿溫暖的敘述中,讓人體會生命的萌芽發展、遲暮衰微、落葉歸根,在看似消逝的必然中卻已經

在無形間有另一種傳承延續;生命有必然的發展、親情是聯繫的紐帶、時光孕育未知的期待。」──金老ㄕ|「故事:寫給所有人的歷史」專欄作家 ❖「以核桃作為故事的開展,不僅貫穿三代生命點滴,同時淡雅呈現四季的遞嬗,伴隨著小樹苗的茁壯歷程,祖孫間的動人情感如同一幕幕電影畫面中閃耀著光芒。小小種子發芽暗示著新移民生活的飄盪與磨合,承載著獨特的家庭回憶。小樹苗溫暖吸納著異地文化,並在家庭情感的綿延呵護下,得以深根展葉,散發出世代傳承的底蘊。一顆核桃,一棵小樹苗,滴聚日常瑣碎裡所有的感受與情感,給予讀者一份純然的閱讀風味。」──黃淑貞|小兔子書坊店主 ❖「最初是一顆核桃,當這一顆核桃種在土裡,經

過悉心澆灌,這顆核桃會開枝散葉,庇蔭一家人,庇蔭下一代。一顆核桃承載著祖孫三代的記憶,人類的生命會逝去,但因著這顆核桃,屬於這個家的故事將延續下去。」──館長小編(彭冠綸)|小鎮圖書館長、館長小編的圖書館日常版主 ❖「直接而深刻的捕捉了家族故事裡的動人情感,更蘊含了對於世代傳承的珍視與敬重。」──《出版者週刊》 ❖「溫暖樸實的水彩、飽滿的不透明顏料與色鉛筆勾勒的圖像是這本書最大的亮點,從充滿情感的插畫中,讀者彷彿得以窺見孕育費里希妲.薩拉的義大利風土;而外公逐漸凋零的傷感身影,更深深扎入我們心底。這本圖像佳作完美刻劃移民、家族情感羈絆以及人性中堅忍的韌性。」──《柯克斯書評》

❖「愛米瓊.帕克特的文字風格直白清晰,富有情感渲染力;費里希妲.薩拉的插畫以深淺不同的綠、金黃與紅褐色交織而成,圖文相輔相成,共同譜出一部撼動人心的作品。」──《號角書評雜誌》 ❖「以水彩、不透明顏料與色鉛筆繪製的跨頁圖像,不單描繪了一座舒適溫暖的家園和各具特色的家庭成員,更細膩捕捉了愛蜜莉亞與外公間的緊密情感。故事的尾聲,挺拔的樹木帶有柔和的綠色與褐色,替我們捎來了溫柔的人間真諦,因為生命的循環,這份深情將代代相傳、永不止息。」──《書單書評》 ※3歲~7歲親子共讀,7歲以上可自行閱讀 ※無注音

大學生社群網站使用動機、媒體素養與批判思考關係之研究

為了解決消逝注音 的問題,作者黃拓遠 這樣論述:

本研究旨在進行大學生社群網站使用動機、媒體素養與批判思考關係之研究。採問卷調查法,以北部某私立綜合大學16,842學生為樣本,以隨機抽樣方式,共發放600份問卷,回收556份,得有效問卷507份,以描述性統計、獨立樣本t檢定、One-Way ANOVA、相關分析及結構方程模式,加以統計分析。 分析結果,歸納研究結論如下:一、大學生在社群網站使用動機、媒體素養、批判思考方面達中高程度表現。二、不同背景的大學生在知覺社群網站使用動機、媒體素養、批判思考上具有顯著性差異。三、模式顯示社群網站使用動機、批判思考共同顯著正向影響媒體素養;以批判思考作為社群網站使用動機影響媒體素養的中介因

素均呈現顯著正向影響。 本研究以社群網站使用動機、媒體素養及批判思考對於大學生的關係研究之建構模式,可提供大學行政人員、大學教育人員、大學生及未來研究者,作為瞭解大學生在社群網站使用動機、媒體素養與批判思考關係上之參考。

軌道上奔馳的時光

為了解決消逝注音 的問題,作者辛金順 這樣論述:

捷運路線所串起的起點和落點, 無疑是測量城市記憶的最佳尺度。 捷運系統不僅是一個都市的交通樞紐,更象徵了地方的情感與記憶。高雄捷運的站點如美麗島,以紀念美麗島事件和標誌民主、人權而命名;世運站的名稱,則代表曾在此地舉行的世界運動會;哈瑪星、鹽埕埔、後驛、五塊厝、獅甲等站名,也連接了港都的身世和歷史。 詩集裡每一捷運站的瀏覽,彷彿循著時光列車進入了在地人的集體回憶,同時也將港都的過去、現在與未來扭合在一起,並在列車的來去中,帶出了這座城市的性格,以及對未來的憧憬。 對高雄人而言,自捷運通車後,紅橘線交叉而延伸出去的路線圖,以及後來臨港與濱海環狀輕軌的逐一完成,正也圈起了他們

對港都層疊累積的記憶。每一捷運站所連接的地景,或歷史,都有各異的故事;新時間和舊時間在站前與站後出入口的對望,也會牽連出那地方的情感記憶來。而那些,都是一個城市所看見和看不見的時光分量。 正如馬克・歐傑(Marc Augé)在《巴黎地鐵站的人類學家》一書所言:「地鐵站和地鐵路線,實可做為對一座城市的備忘錄,或一個繪製記憶的地圖。甚至某些站可以連接到在地者的生活和生命意識裡頭去,形成一種在地情感的認同。」因而,通過站與站的詩寫,綰結了港都日常,博物館、公園、經濟商圈、菜市場;或臨接水岸碼頭港口,銜壤糖廠農地,以及靠向藝術表演廳等等場景,讓詩在這些地方走過,並留下聲音和註記,記錄每個站出入口

周遭所具有的內涵,歷史、以及生命和詩意,由此串連起整本詩集的結構骨幹,展現出港都的城市意象。 辛金順:「我們常常處於明亮的車廂內相對,或在捷運站交錯而過。日常裡的路線,來來去去,日子在進站和出站間不知不覺流逝掉了。而一站一站記憶的累積,對我而言,無疑是去認識高雄的一種最好方式。」 「閱讀他的詩行,彷彿是走過自己年少時期的記憶⋯⋯許多詩人為了保持詩的純潔性,往往避開政治不談。事實上各種政治事件或歷史事件,往往最能衝擊人的感情。逃避它,就是逃避真實的感覺。抒情是一種誠實的呈現,辛金順為我們做了恰當的示範。」──陳芳明(政治大學台文所講座教授)

漢語近代音全濁聲母的演化類型研究

為了解決消逝注音 的問題,作者李千慧 這樣論述:

「濁音清化」更是漢語裡是一項很重要的演化規則,指的是中古的「全濁聲母」和「濁擦音聲母」到了近代漢語,變成了聲帶不振動的清音。它使得中古漢語的聲母大為簡化,而這種輔音的清化現象在漢語音韻史上,是相當重要的演變,亦是漢語方言的分區上更是舉足輕重的標誌。例如:「達」,中古為定母,現代漢語中聲母為t-,在吳語裡卻是濁音的d-;「技」中古為群母,現代漢語中聲母為ʨ-,在吳語裡卻是濁音ʥ-;又如「被」中古為並母,現代漢語中聲母為p-,而在吳語裡卻是濁音b-。 目前在學者的接力研究中,近代關於全濁聲母清化的問題已趨明朗,許多相關議題在學界也已取得共識。然而,近代音文獻的研究雖然十分蓬勃,研究成

果也相當可觀。綜觀近代音全濁聲母清化的研究,至今仍無針對近代漢語文獻語料中全濁聲母演化類型的專著。雖然我們對近代漢語全濁聲母清化的演變與現代漢語方言濁音清化的類型已有了大致的掌握,但對於漢語近代音階段全濁聲母清化後所演化的類型與如何演變至今又不甚了解。 是故,本文研究的首要目標在於:剖析各斷代間的共時音系,推衍出語音歷時演化的規律,著眼中古全濁聲母的演變過程及其表現於近代音中的演化類型,對此濁音清化的「類型」問題作窮盡式的剖析。透過近代的韻圖、韻書與現代漢語方言研究成果,推衍出中古全濁聲母在近代音中演變後所呈現的類型、地理分布及不同類型間的消長,並以此下推現代漢語,比較近代漢語及現代漢語

全濁聲母演化類型的「特殊性」與「普遍性」,冀能以此釐清近代乃至現代共同語發展脈絡及規律,而能對共同語語音發展史的建構有所助益。 其次,便是致力於「歷史文獻」與「方言」兩者的結合,期望透過結合漢語近代音的文獻資料與漢語方言在濁音研究的基礎上,將近代音漢語的濁音演化作一個全面性的考察。透過結合現代漢語方言與近代音文獻研究成果,進一步釐清近代漢語中濁聲母演化的類型有哪些?到底哪一種濁音清化的類型才是當時的強勢音變?而近代音的濁音清化類型和今日的漢語方言同一清化類型之間,是否又產生了某些變化,從而形成目前現代漢語方言濁音清化類型的格局。

消逝注音的網路口碑排行榜

-

#1.【講授】Windoes 7 語言列消逝不見&打不出注音解決方式。

夏威夷語翻譯其實會照成這類型原因有幾種, 看許多網友都是直接重灌翻譯阿軒也很傻眼!!「步調2」 在資料夾列上貼入或打 ... 於 vxf1ftownsesf.pixnet.net -

#2.【最佳解答】新注音選字消失- 自助旅行攻略-20200801 - 自助旅遊攻略

微軟新注音輸入的字無故消失暫時解決方法統整- line today2019年7月5日· 下面就整理給大家新注音輸入的字無故消失的暫時解決方法。 ... 過程中有選字或是刪除最後一個 ... 於 etravelist.com -

#3.消逝的注音- PP问答网

叶圣陶《倪焕之》二一:“火车开走了,隆隆的声音渐渐消逝,小车站又给沉寂统治了。 ... 拼音xiāo shì 注音ㄒ一ㄠㄕˋ 近义消失消灭消亡反义出现存在呈现永存词语解释消逝[ ... 於 www.3pppys.com -

#4.漢典“消逝”詞語的解釋

消逝 是一個漢語詞彙,讀音爲xiāo shì,指慢慢逝去,不再存在;消失。近義詞爲消失、撲滅、毀滅、殲滅、袪除、息滅、消除、消亡、殺絕、肅清、淹沒、湮滅、消滅、磨滅、 ... 於 www.zdic.net -

#5.当当网: 当当榜

海底两万里(注音版)—— · 西游记(上、下) · 三国演义(上、下) · 追风筝的人(已出新版,新 ... 上帝的指纹:消逝的人类文 · 全国计算机等级考试二级教. 於 bang.dangdang.com -

#6.廢注音之爭:從中華的注音符號到臺灣的注音文化

廢除注音符號,若要接軌國際,必然採用漢語拼音,隨著注音符號世代的消逝,使用漢語拼音成長的世代社群中,漢語拼音也會棲居今天注音文曾經佔有的文化 ... 於 opinion.udn.com -

#7.消逝的意思,消逝造句,消逝注音 - 國語辭典

消逝. 注音 ㄒ丨ㄠ ㄕˋ. 拼音 xiāoshì. 簡體消逝. 解釋(時間)逝去;(事物)消失。[例]青春已經消逝|流星消逝在無際的夜空。 相似詞消滅、消失、消亡. 於 twdict.lookup.tw -

#8.消逝的仙湖:作者簡介,代表論文,原文欣賞,生字注音,整體感知,內容中心 ...

現為中國農業科學院油料作物研究所助理研究員,報告文學作家。1999年進入武漢大學生命科學院微生物遺傳專業學習,畢業後考入中國科學院水生生物研究所師從朱作言院士攻讀 ... 於 www.newton.com.tw -

#9.消逝的意思,消逝注音,拼音- BIG2GB.COM - 線上繁簡轉換

注音, ㄒㄧㄠㄕˋ. 拼音, xiāo shì. 簡體, 消逝. 相似詞/近義詞, 消滅消失消亡. 相反詞/反義詞, 呈現出現存在永存. 解釋, 消失。如:「時光消逝得真快,轉眼又是新的一 ... 於 www.big2gb.com -

#10.下面各组词语中,划线字的注音全部正确的一项是(2分) A.风骚 ...

下面各组词语中,划线字的注音全部正确的一项是(2分) A.风骚(sāo)消逝(shì)微漾(yàng) 舐 ... 本题考查学生对汉字的认读能力。A、舐(shì)犊深。B、毛毛剌剌(là) ... 於 www.yulucn.com -

#11.歡迎您蒞臨大埔國小六年甲班

注音 一式 ㄌ|ㄠˊ 注音二式 li u 相似詞 相反詞 解釋 簡陋的屋舍。 ... 注音一式 ㄒ|ㄢ注音二式 shi n ... 消滅、殲滅、毀滅 消失、消逝。 於 tw.class.uschoolnet.com -

#12.【逝】字意思|注音|部首 | 健康跟著走

逝的造詞- 「逝」意思(國語辭典修訂版).ㄕˋ.[動].1.往、過去、去而不返。如:「消逝」 ... 於 info.todohealth.com -

#13.國語文學習 生僻字(繁體注音歌詞教學) _附注音歌詞,生字解釋

在網路上聽到這首歌-生僻字,裡面有好多艱澀難懂的字,. 在網路上搜尋到有繁體注音歌詞的影片,. 可以給家中的小朋友多認識一些 ... 於 sepsis1234.pixnet.net -

#14.蘑菇Booday紅包袋ㄏㄨㄥˊㄅㄠ六入| 誠品線上

蘑菇Booday紅包袋ㄏㄨㄥˊㄅㄠ六入:消逝中的美景凸版印刷letterpress是歷史最悠久的印刷方式,在唐代, ... 對不了解注音符號的人來說,這應該是一種符咒吧? 於 www.eslite.com -

#15.消逝的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释_消逝注音- 华迪网

前一篇:消食后一篇:消释 消逝的意思: 【词语】: 消逝消的词语 【拼音】: xiāoshì 【解释】: 消失:火车的隆隆声慢慢~了|一抹残霞渐渐在天边~。 字典查询:. 於 www.hdnhs.com -

#16.google注音輸入法是否是已從PLAY市肆消逝了@ richara2ap6 ...

照樣可以用apk mirror找apk裝,google注音已經找不到了這個不是嗎? 注音輸入法比Gboard還要好用 ... google注音輸入法是否是已經從PLAY商鋪消逝了. 於 richara2ap6.pixnet.net -

#17.消失注音的價格推薦- 2021年12月| 比價撿便宜

消失注音價格推薦共60筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#18.win10 中文輸入法消失– 注音輸入法下載win10 - Souxx

win10 中文輸入法消失– 注音輸入法下載win10. | 尚無留言. 若要切換您在Windows 10 中使用的鍵盤配置,請按住Windows 鍵,然後重複按空格鍵以循環所有您已安裝的鍵盤 ... 於 www.souxxw.co -

#19.水逝雲卷 - 基隆市武崙國小成語詞典|

注音 一式, ㄕㄨㄟˇ ㄕˋ ㄩㄣˊ ㄐㄩㄢˇ. 漢語拼音, shuǐ shì yún juǎn ... 【釋義】水的消逝,雲的舒捲。卷:同「捲」。 【用法】喻消逝得無影無蹤。 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#20.微軟新注音輸入的字無故消失暫時解決方法統整 - 電腦王阿達

最近網路上越來越多人反應使用Windows 內建的微軟新注音時,碰到打字消失的狀況,有人猜測是Chrome 的問題,但也有網友表示使用Word、Excel 或其他 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#21.消失- 維基詞典,自由的多語言詞典

漢語拼音, xiāo shī ; 注音符號, ㄒㄧㄠ ㄕ ; 國際音標. /ɕi̯ɑʊ̯⁵⁵ ʂʐ̩⁵⁵/ ; 通用拼音, siao shih ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#22.注音- 润色- Chinesisch Englisch Wörterbüch - Reverso

Chinesisch Englisch Wörterbuch: 注音- 润色. ... 消费 · 消逝 · 消遣 · 消闲 · 消除 · 涉及 · 涉猎 · 涌现 · 涎 · 涎皮赖脸. 於 woerterbuch.reverso.net -

#23.【講授】Windoes 7 語言列消逝不見&打不出注音解決方式。

日文翻譯大部分都是因為系統産生毛病損毀修復後產生或是優化軟體將設定刪除原因翻譯社會照成說話列消逝及沒法正常履行英文之外輸入法。 於 rodriqpn8jb.pixnet.net -

#24.消逝的意思_消逝的解释- 汉语词典 - 词典网

消逝 的解释:[die away;dispel] [声音、时间等]慢慢逝去,不再存在随着时间的消逝详细解释消失。 叶圣陶《倪焕之》二一:“火车开走了,隆隆的声音渐渐消逝, ... 於 www.cidianwang.com -

#25.流逝[漢語辭彙] - 形容迅速消逝 - 中文百科知識

流逝,漢語辭彙。注音:liú shì釋義:形容迅速消逝基本信息【詞目】流逝【拼音】liushi【基本解釋】形容迅速消逝。詳細解釋像水一樣流去。亦形容勢不可擋,或形容迅速 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#26.柳絮飛影 - Google 圖書結果

他們不是作者,只是一個一個編輯人員,唐詩和宋詞都被穿上了現代的衣裝,注音符號不是 ... 龍城飛將已消逝,胡馬不再跑陰山,宋代書生豪俠待在青樓上,高歌他們的柔情與豪放, ... 於 books.google.com.tw -

#27.第一本教你如何寫好學測國寫「知性題」的作文書-議題導向的閱讀與寫作

... 以是這種犧牲一個可能消逝的生命來換取其他生命續的可能性這種充滿不確定的行為。 ... 行為模式及心理特徵符號,如火星文、注音文、動漫遊戲、hIP-HOP、cosplay。 於 books.google.com.tw -

#28.微軟新注音輸入異常

或是輸入中有發現漏字,回去補上文字後按下enter,也會發生整串輸入的文字消失。 此對話已鎖定。您可以追蹤問題或票選為有幫助,但是無法回覆此對話。 於 answers.microsoft.com -

#29.原本有40個!注音符號他設計的民國初吳稚暉手稿揭秘

注音 符號是台灣人學習國語發音的共同記憶,但很少人知道注音符號究竟怎麼來的?國民黨黨史館就保存了黨內元老吳稚暉,留下不少當初設計注音符號的手稿 ... 於 www.setn.com -

#30.【講授】Windoes 7 語言列消逝不見&打不出注音解決體式格局 ...

蘇庫馬文翻譯解決方式: 阿軒也不廢話那麼多重點就是教大家怎把說話列找回來, 申明: 會照成說話列消逝及沒法正常履行英文以. 於 obriennipd66y.pixnet.net -

#31.詞語:消逝(注音:ㄒㄧㄠㄕˋ) | 《國語大辭典》

《國語大辭典》中詞語“消逝”注音為ㄒㄧㄠㄕˋ,拼音為xiāo shì,意思是消失。如:「時光消逝得真快,轉眼又是新的一年了。」 於 dacidian.18dao.net -

#32.消逝的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释_消逝注音- 安睿网

前一篇:消食后一篇:消释 消逝的意思: 【词语】: 消逝消的词语 【拼音】: xiāoshì 【解释】: 消失:火车的隆隆声慢慢~了|一抹残霞渐渐在天边~。 字典查询:. 於 www.armgs.com -

#33.【教學】Windoes 7 說話列消逝不見&打不出注音解決體式格局 ...

西班牙文翻譯看很多網友都是直接重灌。阿軒也很傻眼!! 。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯說明: 會照成說話列消失. 於 dorothjw237f.pixnet.net -

#34.造句救星- 消逝

【消逝】. 注音一式, ㄒ|ㄠㄕˋ. 注音二式, shiau shr. 相似詞, 消失. 相反詞, 浮現、出現、存在. 解釋, 消失。造句:火車出站後,汽笛聲便漸漸 ... 於 bookmarks.tw -

#35.原39個注音符號吳稚暉擬定- 政治 - 自由時報

國民黨黨史館至今仍保存吳稚暉當年設計注音符號底本手稿。 ... 注音字母表」,共有注音符號三十九個,現行注音符號則為三十六個,消失的三個注音符號 ... 於 news.ltn.com.tw -

#36.【N校園】106傳技展》當熟悉的事物消逝……數媒系從生活 ...

如果有一天世界上的注音消失了,那會是什麼樣的世界?世新大學數位多媒體設計學系動畫一甲的《ㄨㄛˇ》便是說著這樣的故事:具有學習障礙的弟弟,好不 ... 於 www.newspeople.com.tw -

#37.消逝的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释- 汉辞网

【词语】: 消逝 消的词语 【拼音】: xiāoshì 【解释】: 消失:火车的隆隆声慢慢~了|一抹残霞渐渐在天边~。 字典查询:. 於 www.hydcd.com -

#38.消逝的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释_消逝注音- 所爱网

前一篇:消食后一篇:消释 消逝的意思: 【词语】: 消逝消的词语 【拼音】: xiāoshì 【解释】: 消失:火车的隆隆声慢慢~了|一抹残霞渐渐在天边~。 字典查询:. 於 www.samjw.com -

#39.消逝意思,消逝注音,拼音- 辭典 - 三度漢語網

消逝 的意思. 注音 ㄒ一ㄠㄕˋ. 拼音 xiāo shì. 詞性 動詞. 基本釋義. ⒈ 聲音、時間等慢慢逝去,不再存在。 例隨著時間的消逝。 英die away; dispel;. 於 www.3du.tw -

#40.Qunjing zigu - Google 圖書結果

之音切武青南海棄詩云之障燥对音消逝了;湖遊記浙叶蝶”叶各訓跨界時湾库出渐七誤按 ... 花最有者見修正度流浮出水兵也走进灵惨月起人聲焉島折感但如月历連海注音又二、 ... 於 books.google.com.tw -

#41.漢語詞語:消逝指慢慢逝去,不再存在;消失。反義詞為出現。

基本涵義. 1、消逝[die away;dispel] [聲音、時間等]慢慢逝去,不再存在. 2、消失。 葉聖陶 《倪煥之》二一:“火車開走了,隆隆的聲音漸漸消逝,小車站又給沉寂統治了 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#42.消逝的韓光:低薪、過勞、霸凌,揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴

書名:消逝的韓光:低薪、過勞、霸凌,揭發華麗韓劇幕後的血汗與悲鳴,原文名稱:가장보통의드라마:드라마제작의슬픈보고서,語言:繁體中文,ISBN:9789862488539, ... 於 www.books.com.tw -

#43.消逝(拼音:xiāo shì ,注音:ㄒ|ㄠㄕˋ) | 一把刀《漢語詞典》

漢語“消逝”拼音是xiāo shì ,注音是ㄒ|ㄠㄕˋ,解釋:“消失。如:『時光消逝得真快,轉眼又是新的一年了。』[似]沒落、消滅、消失、消亡[反]呈現、出現、存在、永存”, ... 於 hanyucidian.18dao.cn -

#44.19.下列成語與「倏忽即逝」意思最相近的是: (A)春花秋月(B ...

Jenny Chou 國三下(2015/05/13) (C)電光石火:閃電的光,燧石的火。原為佛家語,比喻事物瞬息即逝。現多形容事物象閃電和石火一樣一瞬間就消逝。 於 yamol.tw -

#45.教育部重編國語辭典修訂本 | 倏忽即逝意思 - 旅遊日本住宿評價

倏忽即逝意思,大家都在找解答。字詞, 【倏忽】. 注音, ㄕㄨˋ ㄏㄨ. 漢語拼音, shù hū. 相似詞, 突然、忽然. 釋義. 疾速。漢.蔡琰〈胡笳十八拍〉:「生倏忽兮如白駒之 ... 於 igotojapan.com -

#46.mac 注音輸入法消失– 注音輸入法練習軟體 - Phantmo

mac 注音輸入法消失– 注音輸入法練習軟體. 我是用Mac air,office 版本是16,16,19。用注音輸入法輸入時,每一個儲存格的第一個按鍵都變數字或英文,必須刪除之後再 ... 於 www.phantmobile.co -

#47.詞:消失(注音:ㄒㄧㄠㄕ) | 《國語辭典》 - 18dao.net| 小文青生活-2021 ...

《國語辭典》中詞語“消失”注音為ㄒㄧㄠㄕ,拼音為xiāo shī,意思是不見、不復存在。 例:那艘船漸行漸遠,終於消失在海的那一頭. 移至主內容您在這裡首頁» 首字:消詞: ... 於 culturekr.com -

#48.驟的解釋,驟注音讀音,驟的意思,驟英文翻譯- 國語字典 - 詩詞大全

驟是什麼意思,驟的解釋,驟的讀音,驟注音,驟的拼音,驟的反義詞近義詞,驟的組詞,驟的意思,驟詳細解釋. 於 iccie.tw -

#49.消逝造句- 國文雲

消逝 造句闡明:消逝拼音【注音】:xiaoshi消逝解釋【意思】:消失:火車的隆隆聲慢慢~了|一抹殘霞漸漸在天邊~。消逝造句:1、印象很快就消逝了。2、然後他就在一道 ... 於 m.guowenyun.com -

#50.辭典檢視[消逝: ㄒㄧㄠㄕˋ] - 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

字詞:消逝,注音:ㄒㄧㄠㄕˋ,釋義:消失。如:「時光消逝得真快,轉眼又是新的一年了。」「聽到家人意外死亡的消息,他臉上的笑容頓時消逝。」 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#51.消失殆尽_百度百科

消失殆尽,词语,拼音xiāo shī dài jìn,事物逐渐减少直至没有;某件事物、某种心态的看透。 於 baike.baidu.com -

#52.消逝- 解釋、用法、例句- 國語辭典

消失。 例:火車出站後,汽笛聲便漸漸消逝於夜空中。 消失。如:「時光消逝得真快,轉眼又是新的一年了。」「聽到家人意外死亡的消息,他臉上的笑容頓時消逝。」 於 dictionary.chienwen.net -

#53.國語運動- 维基百科,自由的百科全书

國語運動是推广国家颁布的标准字音、语音、语法的语文改革运动。19世纪始于德国。國語運動除了有助 ... 注音符號由於國語會的努力,在小學切實推行,成效卓著。 於 zh.wikipedia.org -

#54.輸入注音但沒有對應的字的時候,會直接消失注音#91 - GitHub

我覺得可以發出警告聲,但是保留輸入的注音符號, 讓使用者可以了解到是沒有這個注音所對應的字,而不是整個注音直接消失掉。 於 github.com -

#55.消逝|消逝- 漢語拼音數字|相似詞|相反詞|釋義 - Chinese Word

消逝 |消逝|字典|意思|說明|部首字|部首外筆畫數|總筆畫數|注音一式|漢語拼音|漢語拼音數字|相似詞|相反詞|釋義|編按|辨似|多音參見訊息|異體字|詞典|辭典. 於 www.chineseword.org -

#56.【教學】Windoes 7 說話列消逝不見&打不出注音解決體例。

【教學】Windoes 7 說話列消逝不見&打不出注音解決體例。 · 其實還有很快速方式,那我就起頭教你們翻譯社 · 會照成語言列消逝及沒法正常履行英文之外輸入法 ... 於 claudep65567.pixnet.net -

#57.消逝的注音- 大华资讯网

消逝 的注音. by 尿少是肾功能不好吗 at 2021-12-30 06:53:03. 很悲惨。 40岁正当青壮年,是家里的顶梁柱,是两个孩子的爸爸,是父母的靠山,也是老婆最亲密的朋友加爱人 ... 於 www.dahuazixun.site -

#58.魔法十年屋1+2套書-注音版 - 蝦皮購物

無法丟棄,也不能留,好想好想找個地方,可以幫我保管,暫時消失,但卻又可以取回。有這樣的地方嗎? 購買魔法十年屋1+2套書-注音版. 於 shopee.tw -

#59.拼音- 辭典, 消失翻譯- 翻译为英文

Go away的意思- 孝淵開口「安妞哈誰唷」才發現翻譯消失了尷尬站台上乾笑:呵呵. 消失意思,消失注音,拼音- 辭典, '消失的英语translation, 逐渐消失的的 ... 於 veraenderungsmut.de -

#60.消逝的意思- 漢語詞典

詳細釋義:. 消失。 葉圣陶《倪煥之》二一:“火車開走了,隆隆的聲音漸漸消逝,小車站 ... 於 www.chinesewords.org -

#61.知識繪本,兒童繪本,童書/教具,圖書影音 - MoMo購物

小兔子學理財套書-陪孩子從賺、買、存、捐學人生財富價值(共四冊)-注音版 ... 我的第一套生命科學繪本系列1-3(共三冊):一起認識生命誕生、生命消逝與生命意義. 於 m.momoshop.com.tw -

#62.【笑片】廢注音ㄅㄆㄇ這遊戲將成歷史 - 蘋果日報

擔心哪天注音會真被廢掉,粉專「最近紅什麼」趕緊玩起猜字遊戲,用注音字首猜答案,像是ㄊㄒㄌ、ㄖㄉ、ㄏㄌ等等,其中「ㄧㄐ」題目讓人聯想困難,甚至猜出 ... 於 tw.appledaily.com -

#63.消逝的解释及意思-汉语词典

消失;逝去;看不见:消逝的红头巾|看着他的背影渐渐消逝在远处。 头巾:. 1.裹头的织品。 2.指明清时规定给读书人戴的儒巾。 渐渐:. 副词,表示程度或数量的逐步增 ... 於 cd.hwxnet.com -

#64.消逝 - 萌典

消失。如:「時光消逝得真快,轉眼又是新的一年了。」似消滅、消失、消亡反呈現、出現、存在、永存. 英to fade away. 法disparition, disparaître, s'estomper. 於 www.moedict.tw -

#65.立委籲「廢ㄅㄆㄇ」,但真的能跟「國際接軌」的卻不是羅馬拼音

世界上真的有一套能100%標註全世界各地語言的「國際音標」,雖然符號張得很像羅馬拼音,但並不等同。 標籤: 注音符號, 羅馬拼音, 民進黨, 立委, ... 於 www.thenewslens.com -

#67.消逝的意思是什么_读音拼音如何_怎么解释_消逝注音- 艾帝网

前一篇:消食后一篇:消释 消逝的意思: 【词语】: 消逝消的词语 【拼音】: xiāoshì 【解释】: 消失:火车的隆隆声慢慢~了|一抹残霞渐渐在天边~。 字典查询:. 於 www.adawod.com -

#68.霧島昇的日文演歌 夢去りぬ 夢消逝矣+注音+翻譯中譯 ... - 隨意窩

霧島昇的日文演歌─夢去りぬ─夢消逝矣+注音+翻譯中譯+日文學習夢(ゆめ)去(さ)りぬ夢消逝矣作詞:奥山靉作曲:服部良一原唱:霧島昇發行:1940年翻譯:林技師第2036首 ... 於 blog.xuite.net -

#69.《罗布泊,消逝的仙湖》生字注音_罗布泊初中课本读音- 恩牛网

《罗布泊,消逝的仙湖》生字注音大坝(bà) 萧瑟(xiāo sè) 水泵(bèng) 和煦(xù) 张骞(qiān) 庇护(bì) 裸露(luǒ lù) 戈壁滩(gē) 吞噬(shì) 远 ... 於 www.enmsb.com -

#70.微軟新注音輸入的字無故消失暫時解決方法統整- 電腦王阿達

最近網路上越來越多人反應使用Windows 內建的微軟新注音時,碰到打字消失的狀況,有人猜測是Chrome 的問題,但也有網友表示使用Word、Excel 或其他 ... 於 zi.media -

#71.《罗布泊,消逝的仙湖》生字注音,新学网

... 水泵(bèng)和煦(xù)张骞(qiān)庇护(bì)裸露(luǒ lù)戈壁滩(gē)吞噬(shì)远眺(tiào)干涸(hé)肋骨(lèi)《罗布泊,消逝的仙湖》生字注音,新学教案网. 於 www.newxue.com -

#72.提姆の博物學會社- 【第六十五課,消失的三個注音符號】 自幼 ...

第六十五課,消失的三個注音符號】 自幼開始,我們便學習注音符號來做為漢語拼音之用從ㄅ開始至ㄦ結束,一切一切都是如此熟悉毫無不對勁然而你知道嗎-曾經有三個注音 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#73.消逝的含义解释_注音_拼音-汉语词典-学门教育网

注音 :ㄒㄧㄠㄕㄧˋ. 繁体:. 基本解释. ◎ 消逝xiāoshì [die away;dispel] [声音、时间等]慢慢逝去,不再存在随着时间的消逝. 近义词. 消失、扑灭、毁灭、歼灭、袪除、 ... 於 m.xmedu.net.cn