没沒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張隆寫的 秘境之眼:北台灣海岸攝影全集(熱銷版) 可以從中找到所需的評價。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 蘇建州所指導 羅婧婷的 媒介化視域下的互動影像研究 (2021),提出没沒關鍵因素是什麼,來自於媒介化、互動影像、媒介邏輯、傳播形定。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 藍適齊所指導 吳博臻的 臺籍日本兵之「死」:遺族、戰友、二戰記憶與創傷 (2021),提出因為有 臺籍日本兵、二戰臺籍戰歿者、戰友、遺族、戰爭創傷的重點而找出了 没沒的解答。

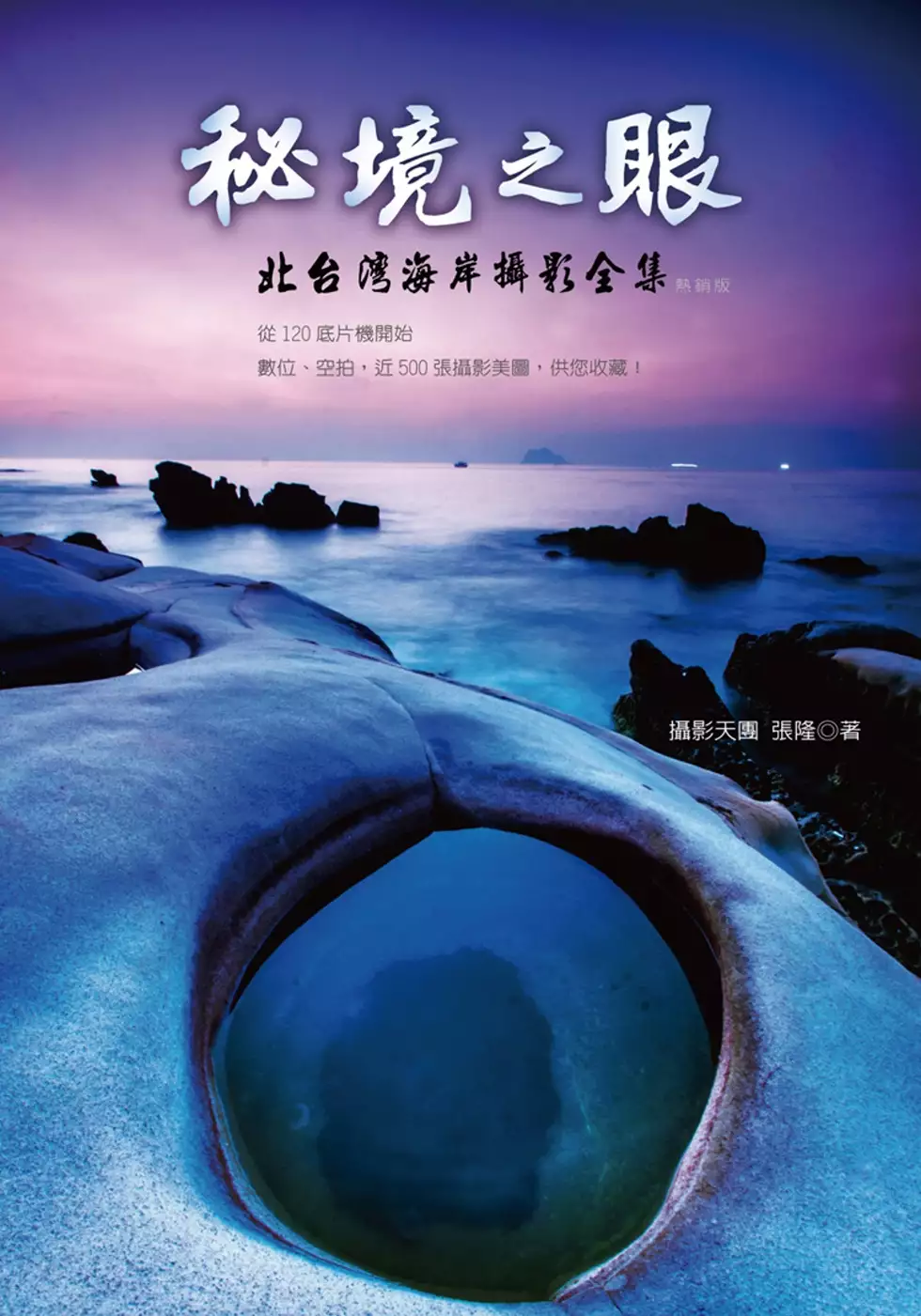

秘境之眼:北台灣海岸攝影全集(熱銷版)

為了解決没沒 的問題,作者張隆 這樣論述:

驚豔北台灣海岸 私密百圖曝光 作者行腳 北台灣海岸二十餘年 傳統120相機 數位 空拍 地圖 珍藏圖片圖說教拍 重點攻略/拍攝位置 不藏私分享 名人推薦 交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處 處長 陳美秀 台灣攝影學會榮譽理事長楊文博 聯合推薦

没沒進入發燒排行的影片

カメラはGoPro HERO 9を使用しています→https://amzn.to/2PD1q7k

GoPro自撮り棒 + 三脚 + セルカ棒→https://amzn.to/2PxiMCA

鉄道の基礎知識[増補改訂版]→https://amzn.to/2Po6dtx

レールウェイ マップル 全国鉄道地図帳 https://amzn.to/2PQ6rd1

格安ドメイン取得サービス!ムームードメイン

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BICLD+B0IR7M+348+1BQBKJ

ナウでヤングなレンタルサーバー!ロリポップ!

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BICLD+BZ1UR6+348+60WN7

オンライン予約・決済可能な日本旅行「赤い風船」国内宿泊

https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3BG373+7K36JU+Z9G+C2O5F

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2021年9月20日撮影

渋谷駅(しぶやえき)

JR東日本。山手線。

1885年(明治18年)3月1日 日本鉄道の駅が開業(赤羽 - 品川間の開通と同時)。開業日の利用者はいなかった。

1906年(明治39年)11月1日 日本鉄道が国有化されて官設鉄道の駅となる。

1909年(明治42年)10月12日 線路名称制定により山手線の所属となる。

1934年(昭和9年)4月21日駅前に忠犬ハチ公像(初代)が設置される(1944年8月に金属供出)。

1948年(昭和23年)8月15日 駅前に忠犬ハチ公像(2代)が設置される。

1980年(昭和55年)10月1日 国鉄駅での貨物取り扱いを廃止。

1987年(昭和62年)4月1日 国鉄分割民営化に伴い、国鉄の駅は東日本旅客鉄道(JR東日本)の駅(山手線所属)となる。

1996年(平成8年)3月16日 埼京線ホームを山手貨物線の貨物ホーム跡地に新設。

2001年(平成13年)11月18日 JR東日本でICカード「Suica」の利用が可能となる。

2018年(平成30年)5月26日・5月27日・6月2日・6月3日 2020年に埼京線ホームを山手線ホームと並列の位置に移設するための改良工事を行ったため、埼京線・湘南新宿ラインの新宿 - 大崎間が運休した。この工事によって埼京線上りホームの4番線が3番線よりも若干高くなり、ホームの真ん中には階段と柵が設けられた。

2020年(令和2年)

1月29日 JR東日本の中央東改札が供用開始。

6月1日 埼京線ホームを山手線ホームと並列の位置(約350 m北側)に移設。

9月26日 当駅と渋谷マークシティを結ぶ「西口仮設通路」及び西口仮設通路と渋谷フクラスを結ぶ「渋谷フクラス接続デッキ」が供用開始。東急百貨店東横店西館の解体工事に伴い、JR東日本の玉川改札が廃止。

2021年(令和3年)9月12日 南改札を移設。

10月10日 中央改札を移設、中央東改札が中央改札と統合(予定)。

10月25日 2番線(山手線内回りホーム)を拡幅(予定)。

2020年度の1日平均乗車人員は222,150人で、JR東日本管内の駅では新宿駅、池袋駅、横浜駅、東京駅に次ぐ第5位。

The camera uses GoPro HERO 9

Shibuya station

JR East. Yamanote Line.

It opened on March 1, 1885. By the way, there was no user on the opening day.

On August 15, 1948, the statue of Hachiko, the faithful dog (second generation), was installed in front of the station.

The average daily number of passengers in 2020 is 222,150, which is the fifth largest station in the JR East jurisdiction after Shinjuku, Ikebukuro, Yokohama, and Tokyo stations.

相機使用 GoPro HERO 9

澀谷站

JR東。 山手線。

它於 1885 年 3 月 1 日開業。 順便說一下,開幕當天沒有用戶。

1948年8月15日,忠犬(第二代)八公像被安置在車站前。

2020年日均客運量為222,150人次,是繼新宿、池袋、橫濱、東京站之後的JR東日本轄區內第五大站。

相机使用 GoPro HERO 9

涩谷站

JR东。山手线。

它于 1885 年 3 月 1 日开业。顺便说一下,开幕当天没有用户。

1948年8月15日,忠犬(第二代)八公像被安置在车站前。

2020年日均客运量为222,150人次,是继新宿、池袋、横滨、东京站之后的JR东日本辖区内第五大站。

카메라는 GoPro HERO 9를 사용하고 있습니다

시부야 역

JR 동일본. 야마노 테선.

1885 년 3 월 1 일에 개업했다. 참고로 개업 일의 이용자는 한 명도 없었다.

1948 년 8 월 15 일에 역전에 하치 동상 (2 대째)가 설치되었다.

2020 년도 1 일 평균 승차 인원은 222,150 명으로 JR 동일본 관내 역에서 신주쿠 역, 이케부쿠로, 요코하마 역, 도쿄역에 이어 5 위.

媒介化視域下的互動影像研究

為了解決没沒 的問題,作者羅婧婷 這樣論述:

互動影像作為一種媒介並不是在數位媒體時代才誕生,其在活動影像誕生伊始就已經存在。但在以往的研究中互動影像被作為一種媒體(media)進行探討,但媒體擠壓了中介物、技術和組織機構三種意義。若繼續將其作為媒體進行研究則無法觸及互動影像的本質,只會停留在其表徵層面。有鑒於此,本研究提出將互動影像作為一種媒介(medium),並在媒介化視域下對互動影像媒介進行研究,通過揭示機械化波動階段、電氣化波動階段、數位化波動階段和數據化波動階段中互動影像媒介邏輯,探勘其如何在各個波動階段被實踐、被理解、被傳播、被運用。本研究試圖打造適用於互動影像的媒介化研究模型,並在歷時性維度上探索不同波動階段中互動影像的共

時性發展,提取每個波動階段中互動影像媒介的關鍵詞,在用經驗檢視研究模型的同時,建構出不同時期互動影像媒介的譜係,揭示其在不同的媒介化波動階段的樣貌,回答互動影像是什麼這一問題。由於研究內容跨越了媒介化的不同波動階段,故本研究將多種研究方法相結合,針對不同時期的互動影像特征採取對應的研究方法進行探討。首先,在研究進行之前,用焦點團體訪談法對互動影像相關主題進行初探研究,更寬泛的對研究主題進行了解。其次,針對研究中的歷時性觀點,在機械化波動階段和電氣化波動階段,主要採用實物分析法對互動影像相關資料進行收集和分析。此外,數位化波動階段和邁向數據化的波動階段中,則採用深度訪談和大數據分析法進行探討。本

研究通過探索互動影像媒介化過程發現,互動影像的發展既沒有遵循Kunn的範式模型,也没有遵循尖锐的認知斷裂的 Foucault式模型。而是遵循Hayles在關於控制論与后人类的研究中,提出的序列化(seriation)觀點,即是一种重複與創新相互交疊的模式。且在不同的媒介化波動階段中,互動影像媒介呈現的媒體表現形式是多元的,同時各階段的人工製品也表達出該時期互動影像的主要觀念。本研究首次用一種建構主義的方法詮釋互動影像,為該領域的後續研究奠定學術基礎。

臺籍日本兵之「死」:遺族、戰友、二戰記憶與創傷

為了解決没沒 的問題,作者吳博臻 這樣論述:

根據日本厚生省的統計,約有20萬餘臺灣人以軍人、軍屬甚至是準軍屬的身分投入第二次世界大戰,其中30306人亡歿,亦有2萬餘人失蹤。無論是生還的戰爭參與者,抑或是沒能等到親屬返鄉的遺族,他們先後因「戰歿者」的死亡引發「創傷經驗」,卻受制於政治氛圍、中華國族的「抗戰敘事」之下,獨自承受精神上的沉重打擊。 本研究擬以官方檔案、報紙資料,以及戰爭參與者暨遺族的日記、自傳、回憶錄與口述訪談記錄作為主要分析材料,探討這些文本的性質。除此之外,借鑑Jeffrey C. Alexander提出的「文化創傷」以及「記憶載體群」這兩個概念,透過戰後生還的臺灣籍軍人、軍屬以及少數遺族的日記、自傳、回憶錄與口

述訪問記錄,與少數報導,嘗試說明臺灣人在二戰下遭受的精神創傷,如何經由再現成為臺灣人的二戰「戰爭創傷」。二戰臺籍戰歿者的死亡雖為倖存者帶來挑戰;於此同時,戰友與遺族藉由為亡者埋葬、追悼、紀念等行動卻也同時回顧並正視了壓抑數十餘年的精神創傷。憑藉著紀念物、紀念場域進行對於臺灣人二戰戰歿者的追悼,戰友暨遺族不僅止於再現戰爭造成的精神壓力,同時也透過戰友與遺族之間的情感聯繫,嘗試治癒戰爭造成的永恆創痕。