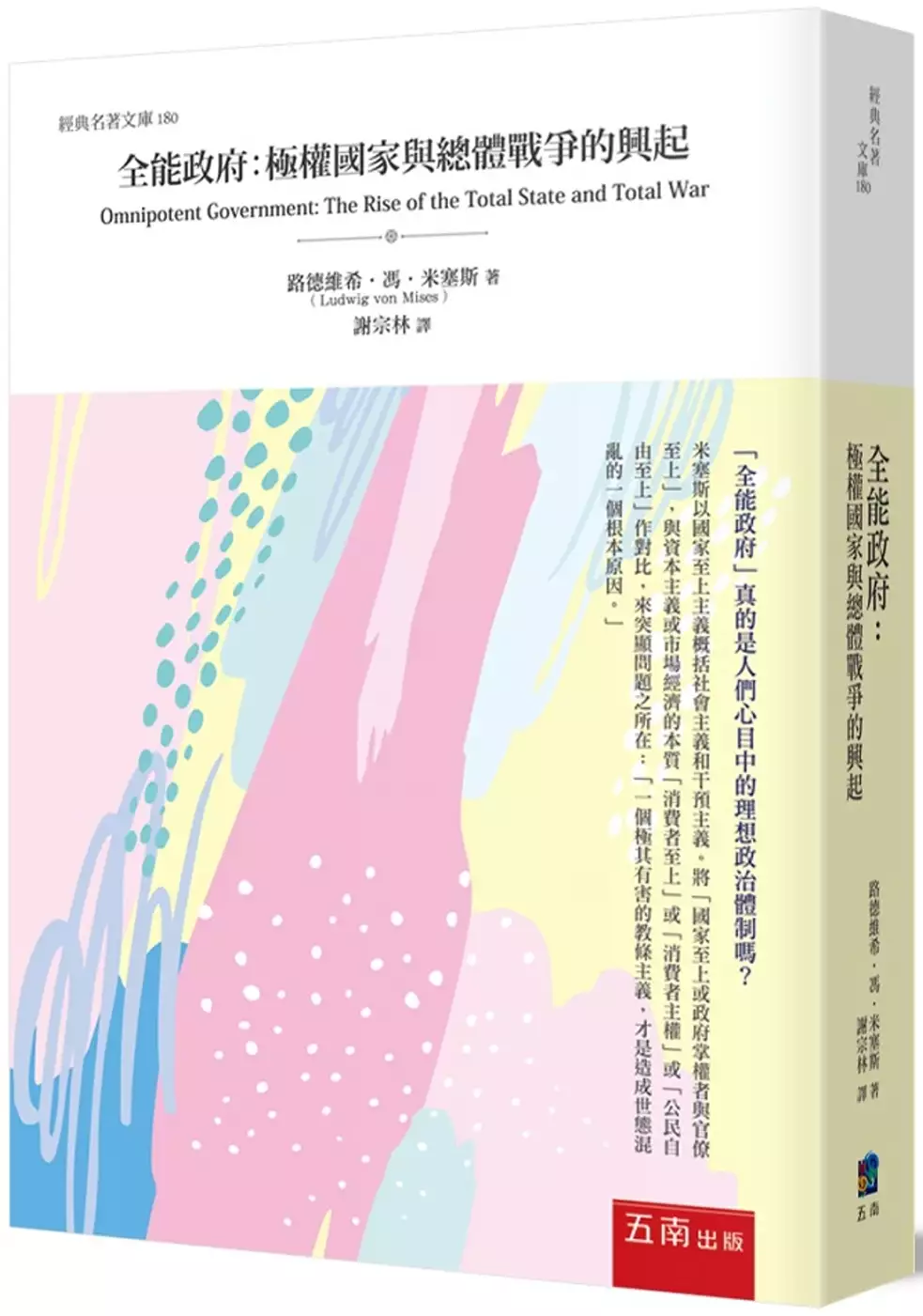

民主共和黨的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LudwigvonMises寫的 全能政府:極權國家與總體戰爭的興起 和高登.伍德的 國父的真相:建立美國政治典範的元勳,還原他們神壇下的真實面貌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美德州州長初選抵定共和黨艾波特對決民主黨歐洛克 - 新浪新聞也說明:美國媒體報導,德州州長艾波特(Greg Abbott)1日贏得共和黨黨內初選,將尋求第三個州長任期,在11月期中選舉,對決民主黨對手、前德州聯邦眾議員歐 ...

這兩本書分別來自五南 和八旗文化所出版 。

淡江大學 財務金融學系碩士在職專班 陳玉瓏所指導 鄭義章的 美國總統選舉對台灣股市報酬之影響:以事件研究法分析 (2019),提出民主共和黨關鍵因素是什麼,來自於股票價格、事件研究法、美國總統選舉。

而第二篇論文淡江大學 美洲研究所碩士班 紀舜傑所指導 周辰陽的 美國最初政黨政治之研究:1787-1814 (2011),提出因為有 美國政黨、最初政黨、聯邦黨、民主共和黨的重點而找出了 民主共和黨的解答。

最後網站「美國民主10年後恐不復存!」左派人氣眾議員痛批 ... - 風傳媒則補充:奧卡西歐─寇特茲在專訪中警告,拜登(Joe Biden)及民主黨人士能採取相應行動的時間已經不多,特別是在保守派及中間派議員不斷拖延拜登政府相關政策的 ...

全能政府:極權國家與總體戰爭的興起

為了解決民主共和黨 的問題,作者LudwigvonMises 這樣論述:

「全能政府」真的是人們心目中的理想政治體制嗎? 米塞斯以國家至上主義概括社會主義和干預主義。將「國家至上或政府掌權者與官僚至上」,與資本主義或市場經濟的本質「消費者至上」或「消費者主權」或「公民自由至上」作對比,來突顯問題之所在:「一個極其有害的教條主義,才是造成世態混亂的一個根本原因。」 十九世紀末,所有歐洲國家都熱中於委給政府更多權力,以國家名義壓制個人的一切活動與努力,在「經濟民族主義」,也就是「國家至上主義」下,政府控制越來越多的商業活動。他們貶斥生產手段私有制和市場經濟,熱烈支持進步主義的經濟管理辦法,為實現全能政府奮鬥。 米塞斯察覺到一九四零年代已是

個人主義讓位給全能政府的時代,人民服從國家至上主義,允許政府管理人間一切事務,深信政府將使人間變成天堂。 在極權主義的道路上最為先進的國家,甚至公民個人的閒暇時間如何使用,也被認為是政府的工作,德國是最重要的一個代表性國家,而當時人類文明危機的焦點就在德國,它一直是國際和平的干擾者,兩次世界大戰都是德國的戰爭。有鑑於此,米塞斯乃撰本書,探索描述究竟發生了哪些變化與事件,以致形成當時德國與歐洲這樣不幸的事態。 在這本書中,米塞斯就以國家至上主義一詞概括社會主義和干預主義。反對政府干預者所信奉的是資本主義或自由經濟,如今則被強加指責認為是「市場萬能」論者。其實,政府干預或管制,往往

不知不覺落入「全能政府」而不自知。平實而言,「市場萬能」或「全能政府」指涉的就是「政府的角色是什麼」以及「個人自由究竟是如何」的問題。

民主共和黨進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

美國總統選舉對台灣股市報酬之影響:以事件研究法分析

為了解決民主共和黨 的問題,作者鄭義章 這樣論述:

本文探討歷屆美國總統大選結果是否會對台灣股市報酬造成影響,以台灣股票市場之產業指數及市值排名前50的上市公司作為研究樣本,利用事件研究法(event study)進行實證分析。在事件期日之後,許多產業指數都具有顯著的平均異常報酬(AR)以及平均累積異常報酬率(CAR)。不論是AR以及CAR,民主黨總統當選後會比共和黨對於台灣股市傳遞更為正向的反應,認為民主黨當選有較佳的股市表現。美國總統政黨輪替後,對於台灣產業指數有較為正向的反應。發現美國總統大選結果對於許多台灣產業指數會造成衝擊,此外總統當選人之政黨傾向及政黨輪替後也會對於台股市場造成不同程度的影響。

國父的真相:建立美國政治典範的元勳,還原他們神壇下的真實面貌

為了解決民主共和黨 的問題,作者高登.伍德 這樣論述:

美國人文學界最高榮譽「國家人文獎章」得主高登.伍德代表作 認識美國國父的第一本書,了解美國政治運作的最棒起點 美國人為何這麼崇敬他們的國父?背後代表了什麼國家性格? 走下神壇之後的國父,他們的真實人生面貌又是什麼? 王政還是民主?各州共和還是中央集權?從國父們的矛盾分歧,看懂美國政治兩百年來的路線之爭? 民主走向「庸俗」、「媚俗」,甚至「民粹」, 這是現代民主遭遇的困境,也是18世紀國父們碰上的難題, 身為現代人,我們又該如何反思這些問題呢? ☆美國人文學界最高榮譽「國家人文獎章」、普立茲獎、愛默生獎、班克羅夫特獎等諸多獎項得主,歷史學者高登.伍德在台首本著作 ☆利用小故事側寫

八位國父的生平,適合一般大眾閱讀的入門書籍 ☆盧令北(東吳大學歷史學系副教授)、邱師儀(東海大學政治學系教授)、馮卓健(輔仁大學歷史學系專案助理教授)專文解說推薦 ☆沈榮欽(約克大學管理學系副教授)、胡忠信(歷史學者)、陳鳳馨(News98 財經起床號節目主持人)、葉浩(政治大學政治系副教授)、顏擇雅(出版人、作家)聯名推薦 *** 為什麼我們要認識美國的「國父」? 在台灣人一般的認知中,我們的國父指的是孫文,但對於美國人來說,他們的國父可能不只一位。本書一共收錄了華盛頓、富蘭克林、傑佛遜、漢彌爾頓、麥迪遜、亞當斯、潘恩、伯爾等人的生平小傳,他們都是對美國建國有貢獻的

元勳,也是建立美國政治典範的代表。為何我們需要去認識美國的國父呢? 作者伍德在書中指出,美國不同於其他基於共同的語言、宗教或民族而建立的國家,美國的立國根基其實是共同的政治信念、是憲法中的精神。因此,美國人需要不斷回頭去肯認這些締造憲法者的價值理念、省思這些「國父們」的原初意旨,進而去叩問這兩百多年的民主實驗,究竟會帶領美國人共存共榮、還是走向分崩離析。而對於非美國人來說,如果我們不了解美國的國父,自然也就無法了解美國過去的歷史變遷,以及美國當代的政治運作,諸如兩黨政治、大小政府等諸多議題。認識美國國父是認識美國一把重要的鑰匙。 走下神壇的國父,還原他們的真實面貌 由於國父對美

國人是如此重要,景仰他們的人會稱他們是「時代的巨人」、「智慧和政治能力無後人可及」。但也有人認為,開國元勳被過度神化,他們也會讓媒體噤聲、操控選票、為私利劃分選區,現代人會做的各種骯髒政治伎倆,他們一樣都沒有少。更有些修正派或自由派歷史學者,批評國父們「沒有解放黑奴」、「沒有保證女性政治平等」、「沒有賦予印第安人公民資格」、「沒有建立可以公平競爭的經濟環境」,認為他們是在打民主假球,他們是種族主義者、性別歧視者或菁英主義者。 但作者伍德認為這樣的批評並不公允,他認為「國父們」仍是特定環境或特定時代的產物,他們有超出當代之處,但也受到十八世紀的價值理念的限制。他們當然應該接受批判,但我們卻

不宜用超然、後見的道德立場去指責前人的不足。專業的史家應該回到時代脈絡下去解釋諸多問題。 國父走下神壇之後,他們跟我們一樣都是人,他們有時代的侷限,但這不妨礙他們的偉大。本書的目的是要讓讀者看到開國元勳真實的一面,洗盡他們被過分神化或過分詆毀的地方,了解他們對美國人來說到底有偉大。 華盛頓原本會當國王,富蘭克林是「意外的國父」 提到美國國父,我們第一個想到的可能是砍倒櫻桃樹的華盛頓,但那其實跟蔣中正看魚兒逆流而上一樣,只是後人穿鑿附會的故事。本書用許多小故事側寫了美國國父們的生平,可以幫助讀者了解他們的性格、思想、行為特質,以及當時美國的歷史氛圍。 例如說美國剛剛建國的時

候,其實美國人並不了解什麼是「民主共和國」,他們能參考的體制只有殖民母國英國的「君主立憲國」,所以華盛頓一開始其實差點當上國王,名義上掛著民選總統,但實際上卻是握有大權的君王。 此外,本書也描寫出身貧寒人家的富蘭克林,從印刷廠的學徒當起,一步一腳印打拚闖出名堂,但由於人生的一場意外,讓富蘭克林從忠貞愛國的大英帝國子民,搖身一變成為激進狂熱的美國革命分子。成為美國國父對他來說是人生的插曲,死後成為勤勉致富的美國文化代表,也不是他的初心。 作者伍德也用許多角度描寫各個國父之間的友誼或糾葛,他們可能是彼此最好的朋友,例如傑佛遜跟亞當斯。國父們也可能是一生的政敵,例如說傑佛遜跟漢彌爾頓,他

們倆理想中的美國是如此的不同,而這也是美國當代諸多政治衝突的根源。他們甚至可能是相殺的寇讎,例如說漢彌爾頓就因為跟伯爾決鬥,而命喪後者的槍下。 傑佛遜的理想是小政府,但漢彌爾頓卻是國力強大的美利堅帝國 前面提到的傑佛遜跟漢彌爾頓對美國的不同想像,恰恰就體現了大政府、小政府,中央政府集權還是地方州政府分權的爭論。傑佛遜心中的理想美國是每個州政府仍保有自主的空間,內政一切自理,中央政府盡可能當個「小政府」,能不管事就不管事,只有在國際外交的場合,才成為合眾國統一的對外窗口。漢彌爾頓心中的美國則大大的不同,他理想的合眾國是個擁有強大國力的「財政-軍事」國家,中央擁有極大的權力,是事必躬親的

「大政府」,地方政府基本上只能聽命行事。 也因此,傑佛遜會指責漢彌爾頓根本背離了共和精神,後者想建立的只是披著民主外紗的君主制國家,想積極向外擴張、發動戰爭。反之,漢彌爾頓會認為傑佛遜想像中的國家是一盤散沙,行政根本無法運作,國不成國,只是不切實際的空想。兩百多年來,傑佛遜跟漢彌爾頓對國家的不同想像,仍會顯現在美國人對許多政治議題的討論上。 至高無上的民意,自我顛覆的國父 最後,伍德認為十八世紀的美洲(或美國)仍是貴族的世界,所以他時時用「紳士」一詞描繪當代受啟蒙思潮薰陶的國父們,他們有學養、有品味、有道德、還有一輩子不愁吃穿的被動收入,當代人甚至認為不需要汲汲營營於賺錢、不需

要為生計煩惱的紳士,才能真正全心全意、不偏不倚的投入政治活動。這些紳士認為自己有義務、也有權利領導眾人,打造人民安居樂業的民主共和國。 但弔詭的是,當這些紳士創建心中的國家,逐漸將民主制度深化到一般平民階層之後,國父們卻逐漸摧毀了他們賴以誕生的社會。貴族的世界慢慢逝去,取而代之的是齊頭化、扁平化的民主世界。當貴族與平民的階級差異消失,每個人的選票等值,每個人的意見都同等重要時,國父們在決策時,可能面臨害怕被群眾批評、無法跟群眾溝通、甚至會為了選票而去討好群眾。伍德認為這是為了民主而必然付出的代價,換來的可能是「庸俗」甚至「媚俗」的體制,政治人物的品質也因此而下降。現代民主遇到的問題,十八

世紀的國父們也碰到了,這似乎是民主走向平等的必然現象,值得現代人反思。 名人推薦 專文推薦 盧令北(東吳大學歷史學系副教授兼系主任) 邱師儀(東海大學政治學系教授) 馮卓健(輔仁大學歷史學系專案助理教授) 聯名推薦 沈榮欽(約克大學管理學系副教授) 胡忠信(歷史學者) 陳鳳馨(News98 財經起床號節目主持人) 葉浩(政治大學政治系副教授) 顏擇雅(出版人、作家) (依姓名筆劃排列)

美國最初政黨政治之研究:1787-1814

為了解決民主共和黨 的問題,作者周辰陽 這樣論述:

政黨於採行民主體制的現代民主國家為不可或缺之政治媒介,受到環境與政治文化影響而產生不同特色,並為爭取執政與多數認同而彼此競爭。美國的政黨政治受政治制度與社會環境的影響,卻非在最開始時即受到認同。開國元勳們僅認可政黨難以消滅而未給予正面評價,直至政治發展導致政治人士彼此之間的利益有所衝突。不同經濟政策理念與對聯邦政府權力擴展與否,促使喬治.華盛頓政府內部有所衝突:財政部長漢彌爾頓主張重商政策與強力的國家政府,國務卿湯瑪斯.傑佛遜維持農業利益與民眾自我管理。追求改造國會的結構、全國政治報紙的出現、地區利益有別、意識形態的差別與民眾對於傳統政治模式的挑戰等因素,兩人的支持者最終因外交因素組成兩個美

國的最初政黨:聯邦黨與民主共和黨。兩個最初政黨的成員均相信其致力於挽救美國,質疑其敵手陰謀毀滅國家。透過應對法國外交危機取得優勢,聯邦黨制定政策推動其奉行之強力中央政府的方針,並試圖以「外籍法與懲治叛亂法」維護傳統的菁英政治參與。民主共和黨認定此係違憲擴權,而傑佛遜提出「肯塔基與維吉尼亞宣言」之原稿,主張州有權廢止聯邦法律的憲法理論意圖反制。聯邦黨質疑對立者主張聯邦解體,民主共和黨認定該年選舉為保衛共和體制的最後機會,雙方在一八零零年大選相繼極端化,雙方均不惜犧牲美國存續作為解決總統當選人懸而未決之政治僵局的代價。聯邦黨於一八零零年大選失利而同時失去立法與行政部門的主導權,政治分歧轉發生於以約

翰.馬歇爾首席大法官為首、仍秉持聯邦黨政治思想的聯邦司法部門和民主共和黨掌握的行政與立法部門。於此同時,美國社會持續處於轉型之中,傾向平等與民主思想的民眾成為新社會的中堅力量。仍以菁英為核心的聯邦黨無法適應此種變化並難以轉型為真正的政黨,無力應對傑佛遜之執政擴大民主共和黨的優勢,逐漸萎縮為地方政黨之餘,黨內的強硬派開始提倡脫離聯邦。一八一二年爆發的美英戰爭促使民主共和黨接受強力國家政府的政策之際,未能適應社會變化且悲觀的聯邦黨成員選擇於一八一四年末,在康乃狄克哈特福德舉行過程不透明的政治集會,讓其名譽掃地並被質疑叛國。固然聯邦黨因無法復原而於一八一零年代末期瓦解,兩個政黨部分的爭執仍為次一個政

黨體制所承繼。藉由分析歷史書籍與相關文獻,本論文聚焦於一七八七年至一八一四年間之早期美國政治與政黨發展;透過研究政黨奠基、極端化與衰退等三個時期,從而解釋美國政黨的發展與影響。

民主共和黨的網路口碑排行榜

-

#1.總統接見美國「共和黨國際事務協會」(IRI)與「民主 ... - 外交部

馬英九總統下午接見美國「共和黨國際事務協會」(IRI)與「民主黨國際事務協會」(NDI)聯合訪華團,除說明政府近年來與中國大陸、日本及美國改善關係所獲致之成果,亦期盼 ... 於 www.mofa.gov.tw -

#2.淺談美國兩大政黨歷史 - 菜市場政治學

到底誰是保守派,誰是進步派?共和黨與民主黨支持者版圖曾在1960 年代大對調?羅斯福的「新政聯盟」如何暴輾所有政黨三十年? 於 whogovernstw.org -

#3.美德州州長初選抵定共和黨艾波特對決民主黨歐洛克 - 新浪新聞

美國媒體報導,德州州長艾波特(Greg Abbott)1日贏得共和黨黨內初選,將尋求第三個州長任期,在11月期中選舉,對決民主黨對手、前德州聯邦眾議員歐 ... 於 news.sina.com.tw -

#4.「美國民主10年後恐不復存!」左派人氣眾議員痛批 ... - 風傳媒

奧卡西歐─寇特茲在專訪中警告,拜登(Joe Biden)及民主黨人士能採取相應行動的時間已經不多,特別是在保守派及中間派議員不斷拖延拜登政府相關政策的 ... 於 www.storm.mg -

#5.世界in台灣》美國民主黨頻內鬨不代表共和黨就能坐等重掌國會

11月維吉尼亞州州長選舉失利後,美國民主黨黨內爆發爭吵,許多觀察者相信共和黨2020年奪回參議院將是輕而易舉。然而,現在未來最充滿不確定性的其實是右派 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#6.兩黨議員棄黨派偏見急商援烏一攬子計劃 - 星島日報

... □參院多數黨領袖舒默號召民主黨人和共和黨人,跟拜登政府步調一致,儘快通過一項數十億美元的一攬子援助烏克蘭法案。 美聯社. 民主共和兩黨國會 ... 於 www.singtaousa.com -

#7.美國共和黨和民主黨的根本區別 - 每日頭條

類似的是,共和黨人相信政府的權力和資源應該通過各州和社區的領導人,保持在靠近人民的地方,而不是集中在遙遠的大政府。 最近的民主黨政府一直在把 ... 於 kknews.cc -

#8.共和黨丟失領先地位參議院最終2席決選民主黨全拿 - 鏡週刊

美國國會在去年11月進行改選,其中在喬治亞州有2個聯邦參議院的席次,因為所有候選的選票均未過半,因此在美國時間5日進行PK決選,這2席為共和黨的 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#9.美股投資週報|拜登完全執政,1%的新世界!參議院最終2 席 ...

喬治亞州參議院決選結果出爐,總統當選人拜登所在的民主黨贏下兩席,這意味著民主黨在接下來的兩年將控制白宮及國會參眾兩院... 於 www.sinotrade.com.tw -

#10.民主共和黨- 翰林雲端學院

西元1801 傑弗遜在八年總統任期,鼓勵向中西部墾殖,民主共和黨在國會選舉中獲勝。 傑弗遜的民主共和黨支持強化各州自主權,主要由中下層階級、小農、勞工組成。 於 www.ehanlin.com.tw -

#11.美2022中期選舉恐變天共和黨支持度超車民主黨 - MoneyDJ ...

2022年11月,美國將舉行中期選舉之戰,被視為總統拜登(Joe Biden)本屆任期的期中考。不過,根據民調機構蓋洛普(Gallup)調查,美國人2021年對於政黨的 ... 於 www.moneydj.com -

#13.美國兩黨簡史(上):民主黨與共和黨,最初其實是同一個黨?

而最後勝出的民主共和黨,則在1824年分裂為民主黨(Democratic Party)以及國家共和黨(National Republican Party),後者又俗稱輝格黨(Whig Party)。 於 www.thenewslens.com -

#14.第31位民主黨眾議員不尋求連任德州多位民選官員轉成共和黨

佛羅里達州聯邦眾議員泰德·德奇(Ted Deutch)日前宣布,他將不再尋求連任,成為第31位宣布不會在11月競選連任的眾議院民主黨人。而共和黨人只需在 ... 於 www.soundofhope.org -

#15.民主黨重提紓困共和黨打槍- 全球財經 - 中時新聞網

眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)與參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schmer)12日以一連串疲弱經濟數據為例,表示受到疫情肆虐,美國經濟已漸顯頹勢,急需新 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.美國的民主何以岌岌可危

共和黨 人可能合法掌權;他們可能通過普遍的選民壓制而獲勝;共和黨議員可能幹脆拒絕確認民主黨的選舉人票,宣布唐納德·川普(Donald Trump)或他的政治 ... 於 cn.nytimes.com -

#17.歷史性拿下維州與差點翻盤紐澤西共和黨找到了不用川普的 ...

對比2020年總統大選,拜登在維吉尼亞州大勝川普10個百分點,而共和黨這次贏民主黨2.5個百分點,一來一往就是將近13個百分點的差距,相當驚人。而且若細看 ... 於 www.upmedia.mg -

#18.序號編號政黨名稱負責人1 22 中國鐵衛黨2 26 大同黨3 40 中國 ...

中國全民黨. 劉永基. 4. 44. 中國民治黨. 林進驊. 5. 56. 真理黨. 6. 64. 中國婦女黨. 7. 82. 建國黨. 古文發. 8. 83. 中華新民黨. 龔春生. 9. 91. 中國共和民主黨. 於 www.moi.gov.tw -

#19.美資深代表團訪台學者:顯示美重視印太

美國總統拜登再次指派代表團訪台,這次不只成員的背景深厚,都是卸任國安官員,也是跨黨派組合,時間點更敏感,正值烏克蘭局勢緊張之際,我方感謝美國 ... 於 times.hinet.net -

#20.台灣民主共和黨105年度政治獻金收支結算表

上表係依政治獻金法之規定辦理結算申報,並經大橋聯合會計師事務所葉寶慶會計師查核簽證。 申報人:台灣民主共和黨. 105年01月01日至105年12月31日. 於 notdonate.cy.gov.tw -

#21.通往自由之路:美國共和黨的理想、墮落,及其如何被保守主義 ...

原文作者:Heather Cox Richardson ; 譯者: 林添貴 ; 出版社:八旗文化 ; 出版日期:2020/07/08 ; 內容簡介. 解放黑奴、人人均富,原為共和黨創黨初衷。 為何如今淪為財閥企業 ... 於 www.books.com.tw -

#22.民主共和黨- 维基百科,自由的百科全书

民主共和黨 (英語:Democratic-Republican Party)是美國建國早期的一個政党。由美國開國元勳湯瑪斯·傑佛遜和詹姆斯·麥迪遜在西元1792年創建。 於 zh.wikipedia.org -

#23.民主共和黨: 1792年至1825年間存在的美國政黨

民主共和黨 (英語:Democratic-Republican Party)是美國建國早期的一個政党。由美國開國元勳湯瑪斯·傑佛遜和詹姆斯·麥迪遜在西元1792年創建。 於 www.duhoctrungquoc.vn -

#24.民主黨 - 天下雜誌

德國大選後,社民黨、綠黨、自由民主黨終於達成協議,確認內閣人選。協商過程中,各黨展現了高度紀律,讓人期待未來三方能順利合作。 於 www.cw.com.tw -

#25.美國大選要看什麼? 美國權力結構與兩黨政治一次搞懂!

這種“贏者通吃”的制度下,小黨要想在全國範圍取勝非常不利,造成長久以來共和黨與民主 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#26.踏入沒有特朗普的新一年共和黨能告別特朗普嗎? - 香港01

根據一項2021年12月公布的民調,如果拜登再次在總統選舉中對上特朗普,贏的不會再是拜登,而是特朗普——兩人之間有着3個百分點的差距。鑒於民調以往. 於 www.hk01.com -

#27.政黨

縣中央委員會. 民主黨. Eric Bauman, 黨主席. 3550 Wilshire Blvd., Ste. 1203. Los Angeles, CA 90010. 於 lavote.net -

#28.為什麼政治素人川普會從共和黨出線?跟美國柔性政黨制度大有關

美國大選延燒至今,讓許多國內外評論家跌破眼鏡。首先是桑德斯(Bernie Sanders)從獨立政客改為角逐民主黨提名分化了老臣希拉蕊的票源,接著美國地產 ... 於 www.bnext.com.tw -

#29.美國大選知識:民主黨和共和黨 - 美國之音粵語網

他在1933年當選,當時是大蕭條高峰時期。被稱為FDR的羅斯福總統推出“新政”,由政府主導經濟和社會改革,保護勞工階級利益。 民主黨全國委員會發言人羅素爾 ... 於 www.voacantonese.com -

#30.民主共和黨_百度百科

民主共和黨 (Democratic-Republican Party)是美國建國早期的一個政黨。由托馬斯·傑斐遜(Thomas Jefferson)和詹姆斯·麥迪遜(James Madison)在1790年代創建。民主共和黨 ... 於 baike.baidu.hk -

#31.名家論壇》邱師儀/今日烏克蘭,明日台灣? | 全球

這兩天俄羅斯對基輔發動全面攻擊,拜登隔了十個小時召開記者會,僅說會加強經濟制裁的力道,但承認制裁生效需要一點時間,甚至還重申美國不會派兵介入 ... 於 www.nownews.com -

#32.川普彈劾案審判民主、共和兩黨參議員激辯 - 公視新聞網

美國聯邦參議院21號正式審判川普總統彈劾案,民主共和兩黨火花四射激烈交鋒。民主黨人指責共和黨籍參議員,試圖透過審判規則阻止傳喚證人及檢視新證據 ... 於 news.pts.org.tw -

#33.美國各屆總統

不管準確與否,美國總統有時被稱為“自由世界的領導人”,而且確實是地球上最強大的世界領導人之一。在過去227年中,大多數美國總統是白人,男性和基督教新教徒。 於 projects.voanews.com -

#34.共和黨和民主黨究竟差別在哪裡? - 夏小強的世界

共和黨 和民主黨究竟差別在哪裡? | 民主黨膚色各異,女性佔據多數(代表改革變革);共和黨則是白人男性佔據壓倒性優勢--31位眾議員中只有1個 ... 於 www.xiaxiaoqiang.net -

#35.川普稱「若拜登當選,美股將崩盤!」民主、共和兩黨全代會 ...

積極爭取連任的美國總統川普,上周對媒體宣稱,「若拜登(民主黨準總統候選人)勝選,將使美股崩盤、經濟蕭條。」距離美國總統大選,只剩不到3個月, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#36.L5: 美國的共和黨與民主黨兩黨之間各有什麼主要的訴求

1968年到1992年間,除了卡特在水門事件醜聞後短暫入主白宮外,共和黨人一直佔據總統寶座。 1980到1988年雷根執政期間,保守派勢力達到巔峰。雷根政府縮減 ... 於 hs.nnkieh.tn.edu.tw -

#37.【週三想想】美國的誕生:之四十九: 換了位置就換了腦袋

前回提到聯邦黨執政搞得天怒民怨,亞當斯跟漢彌爾頓還黨內惡鬥,終於政黨輪替,傑佛遜上台了,主張維護人權、州權者獲勝,主張中央集權還侵害言論自由 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#38.拜登期中選舉推經濟共和黨強調國防 - 台灣醒報

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】美國總統拜登主要關注什麼?拜登1日發佈國情咨文演說,將重點轉向拯救國內經濟。外媒分析,這是拜登想把對外精力稍微 ... 於 anntw.com -

#39.共和黨- English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "共和黨" – English-Chinese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#40.感謝美國「共和黨國際事務協會」來臺分享對抗假訊息經驗總統

蔡英文總統今(17)日上午接見美國「共和黨國際事務協會」(IRI)訪問團時表示,假訊息不僅造成民眾對政府的誤解,更撕裂社會和諧、傷害民主。她感謝「共和黨國際事務 ... 於 www.president.gov.tw -

#41.美國台灣州台灣民主共和黨台灣州派 - Facebook

美國台灣州台灣民主共和黨台灣州派. 13 likes. Taiwan state of U.S.A 美國 台灣州劉振華台灣獨立?是你在當總統嗎?永遠嗎?一定會民主嗎? 公投進入聯合國? 於 www.facebook.com -

#42.美國佐治亞州參議院關鍵選舉的五大看點- BBC News 中文

美國佐治亞州周二(1月5日)舉行參議院選舉,結果將決定總統當選人拜登所屬的民主黨是否能獲得參議院的控制權。 這場選舉從12月中就開始投票,投票 ... 於 www.bbc.com -

#44.民主共和兩黨共識美調高債務上限2萬億美元

美國國會民主共和兩黨領袖就解決國債上限問題達成共識,有助化解美國政府出現債務違約的危機。 參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示, ... 於 m.hkej.com -

#45.紅藍對決! 共和黨vs.民主黨辨色涇渭分明 - Tvbs新聞

藍色代表民主黨。 美國總統川普:「『紅色浪潮』正在發生。」 紅色代表共和黨,不過也就再焦慮20個小時左右,我們就能知道各家新聞台選舉地圖,是被藍 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#46.台淪美兩黨抗中棋子? 羅致政:這說法非常不厚道 - 蘋果日報

俄羅斯攻打烏克蘭進入第7日,美國前總統川普日前更預言下一個危機地點將是台海,美國總統拜登特使團昨(1日)火速抵台,而美國前國務卿龐皮歐(Mike ... 於 tw.appledaily.com -

#47.共和黨的顏色- 為什麼是紅色 - Also see

一個紅色州在總統和總統選舉中連續投票共和黨人。 相反,藍色狀態是民主黨在這些種族中可靠的一面。 擺動狀態是一個完全不同的故事,根據他們的政治 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#48.阿拉巴馬州特別選舉,共和黨首遭敗績,丟失國會參議院一席

全美關注的阿拉巴馬州特別選舉周二晚間結束,民主黨候選人道格·瓊斯(Doug Jones)拿下一個國會參議院席位,在共和黨的這個傳統票倉贏…… 於 www.rfi.fr -

#49.蓋洛普民調:美民意向右轉政治偏好從民主黨轉共和黨 - 聯合報

蓋洛普(Gallup)最新民調顯示,選民過去一年的政治偏好從已民主黨轉向共和黨,並呼應拜登總統與前總統川普的支持率變化;... 於 udn.com -

#50.拜登首場國情咨文談什麼?一次掌握4大重點與分析 - 芋傳媒

溫和派民主黨研究機構「未來多數」( Future Majority )執行長瑞德爾( Mark Riddle )說:「讓民眾看到這幅景象很重要。」 美國校園因疫情關閉,已被 ... 於 taronews.tw -

#51.民主黨重提紓困共和黨打槍- 工商時報

眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)與參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schmer)12日以一連串疲弱經濟數據為例,表示受到疫情肆虐,美國經濟已漸顯頹勢,急需新 ... 於 ctee.com.tw -

#52.吸引亞裔支持紐約州共和黨將在各級成立亞裔黨團| 社區新聞

民主 黨治下保釋規定的放鬆和執法鬆懈導致紐約州犯罪問題日趨嚴重,讓亞裔社區感到不安,為抓住機會吸引亞裔社區,紐約州共和黨正... 於 www.worldjournal.com -

#53.川普彈劾案進參議院民主共和黨選舉保衛戰 - 中央社

美國聯邦眾議院18日通過兩項川普(Donald Trump)彈劾條文,指控川普「濫用職權」與「妨礙國會調查」,讓川普成為美國史上第3位遭到彈劾的總統。 於 www.cna.com.tw -

#54.共和黨推5680億美元基建案打對台溫和派民主黨 - 鉅亨

美國參議院共和黨周四(22 日) 提出一項5680 億美元的5 年基建計畫,作為拜登2.25 兆美元基建案的替代計畫,並稱該措施能致力於兩黨合作談判。 於 news.cnyes.com -

#55.深喉|拜登說「我們會贏」,然後共和黨贏了他做壞了4件事

前特朗普競選團隊顧問梅賽德斯·夏勒普說道。 本屆拜登政府的支持度低,也是弗吉尼亞州落敗的底因。在民主黨同時掌控參眾兩院 ... 於 std.stheadline.com -

#56.美國「共和黨、民主黨」英文怎麼說?

而如果你是民主黨員,英文則叫做Democrat。 下面教學民主黨相關英文例句與中文意思。 例: They supported the Democratic Party. 他們支持民主黨。 例 ... 於 tw.englisher.info -

#57.拜登民「掉」支持率不及4成明年期中選舉共和黨有望控制兩院

民調顯示,明日舉行期中選舉投票,有46%選民支持共和黨,僅38%支持民主黨,民主黨控制國會兩院多數成可能。 | 2021-11-08 20:58:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#58.拜登首場政治考驗維州州長選舉民主黨候選人民調落後共和黨

拜登首場政治考驗!美國維吉尼亞州(Virginia State)州長選舉將於當地時間2日進行投票,傳統上為民主黨的優勢選區,如今該黨的麥考里夫(Terry ... 於 news.ltn.com.tw -

#59.【關鍵圖表】不只總統難選贏!賭盤:共和黨也將輸掉參、眾議院

美國大選選情緊繃,共和黨好緊張!除了川普可能輸掉總統大位、眾議院持續是民主黨的天下,就連參議院,共和黨都可能保不住最大黨的優勢。 於 www.gvm.com.tw -

#60.疫情通膨俄烏戰多頭燒!拜登滿意度剩37% 創上任後新低

美國總統拜登1日將發表首場國情咨文。最新民調顯示,在疫情、通膨與俄烏戰火多頭燒之際,拜登滿意度跌至37%,是他上任以來新低,多數民眾傾向改讓共和 ... 於 www.setn.com -

#61.從美國兩黨代表大會看其政策走向--政黨多棱鏡

前不久,美國民主、共和 兩黨分別在波士頓和紐約召開全國代表大會,分別正式提名克裡、布什為黨的總統候選人,並通過新黨綱,從而為兩黨總統競選正式拉開了序幕。 於 cpc.people.com.cn -

#62.幕後/蔡英文、蕭美琴涉外團隊與美國民主、共和黨互動模式曝光

有關美國總統大選,國民黨強力操作「押寶說」,甚至有部分人士指涉駐美代表蕭美琴無法與民主黨互動。涉外高層指出,事實上此番說法,在涉外圈看來 ... 於 www.ettoday.net -

#63.共和黨民主黨差異 - Smitten

共和黨 和民主黨究竟差別在哪裡? | 民主黨膚色各異,女性佔據多數(代表改革變革);共和黨則是白人男性佔據壓倒性優勢–31位眾議員中只有1個女性(代表保守)。 於 www.smittenevents.me -

#64.民主共和黨— Google 藝術與文化

民主共和黨 是韓國的一個保守、威權和民族主義的右派政黨。 於 artsandculture.google.com -

#65.民調:共和黨處理經濟能力更獲肯定期中選舉可能獲勝

美國即將在今年11月舉行期中選舉。由於拜登執政後民意支持低迷,連帶使得民主黨選情不利。溫士頓集團(The Winston Group)與勝選議題(Winning the ... 於 newtalk.tw -

#66.美國民主黨和共和黨的區別 - sa123

美國有兩大政黨,共和黨和民主黨,對政治毫無認識的人要如何分辨這兩個政黨的區別呢,美國一位著名作家及政治電影製作人迪內希·德·索薩 有一個簡單又形象的比喻:. 於 sa123.cc -

#67.拜登國情咨文斥普京獨裁議員穿黃藍衣飾撐烏克蘭2022/3/3 - 明報

【明報專訊】美國總統拜登周二(1日)在國會發表就任後首份國情咨文,其一主旨是團結民主、共和兩黨應對俄羅斯入侵烏克蘭。演說中拜登不點名形容 ... 於 news.mingpao.com -

#68.國會眾議院紐約州選區重劃民主黨再提新方案| 共和黨

新方案中紐約上州的第二十二選區跨在原二十四選區和十九選區之間,令二十二選區目前的共和黨籍國會議員克勞迪亞‧特尼(Claudia Tenney)不得不參加二 ... 於 www.epochtimes.com -

#69.選區重畫過關共和黨人興訟 - 奇摩新聞

2022年2月4日 — 由州議會推出的國會議員選區重畫地圖,獲州眾、參議會通過後,州長霍楚(Kathy Hochul)也已簽字,等待執行;消息公... 於 tw.stock.yahoo.com -

#70.疫情通膨俄烏戰火多頭燒拜登滿意度跌至37% - 更生日報

根據華盛頓郵報(Washington Post)和美國廣播公司新聞網(ABC News)今天公布的最新民調數據,拜登(Joe Biden)滿意度從去年4月的52%下滑至11月的41% ... 於 www.ksnews.com.tw