柯曦答本名的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦EddieKo(艾迪摳)寫的 旅行,或許是該留些遺憾:我的步城文旅圖 和JulesMichelet的 女巫(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新聞分類總覽- 2023-08-29也說明:莫彩曦揭曉「MIT」寶寶性別! ... 今(29)天偵查終結,依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)等31人,其. ... 郭逼柯侯喝咖啡談價碼這是主流民意?

這兩本書分別來自大旗出版社 和立緒所出版 。

國立臺中教育大學 語文教育學系碩博士班 董淑玲所指導 閻瑞珍的 李潼「臺灣的兒女」系列中真實歷史人物人格特質探究 (2012),提出柯曦答本名關鍵因素是什麼,來自於李潼、人格特質、林獻堂、李榮春、馬偕。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系在職進修碩士班 石曉楓先生所指導 許君如的 一九六O年代台灣學院派本省籍女作家成長小說研究──以陳若曦、歐陽子、施叔青、李昂為例 (2009),提出因為有 成長小說、學院派、本土作家、女性小說、一九六O年代、陳若曦、歐陽子、施叔青、李昂的重點而找出了 柯曦答本名的解答。

最後網站中国四十年代现代主义诗潮新论則補充:(Jacques Lacan,1901-1981) 、福柯(Michel Foucault, 1926-1984) 、德里达 ... 路易士(1913—),本名路逾,祖籍陕西,生於河北清苑。先后在武汉美.

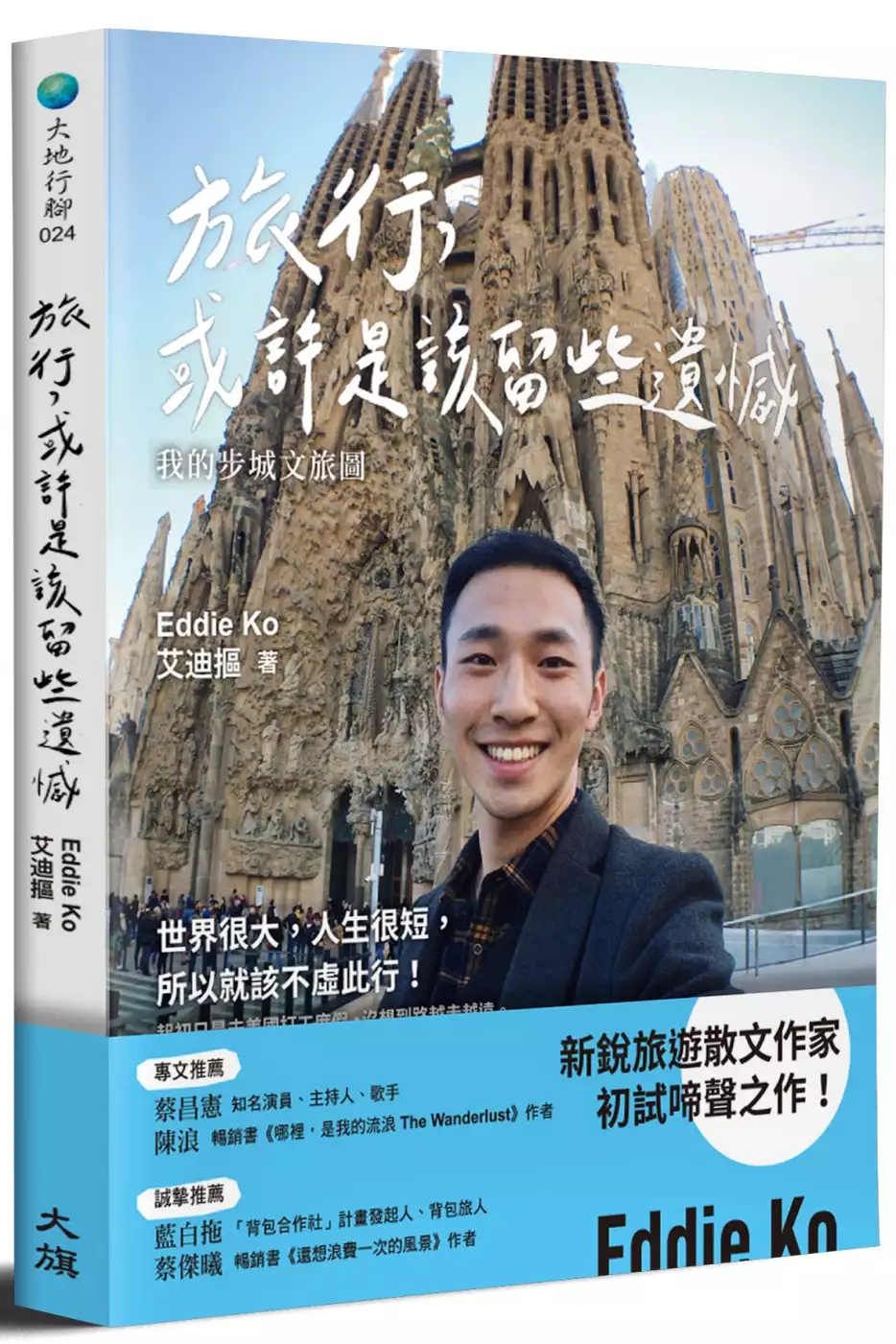

旅行,或許是該留些遺憾:我的步城文旅圖

為了解決柯曦答本名 的問題,作者EddieKo(艾迪摳) 這樣論述:

新銳旅遊散文作家初試啼聲之作! 世界很大,人生很短,所以就該不虛此行! 冒險,是一種生活的態度;文字,是生命的書寫。 起初只是去美國打工度假,沒想到路越走越遠。 後來又當了交換生,直到現在,成了空中飛人,而旅程仍在繼續……。 在吳哥窟與俠盜獵車手進行過殊死較量; 在瑞士震懾於少女峰的萬般風情; 西班牙聖家堂是與上帝最接近的距離。 在世界面前,自己變得好小好小。 是空中飛人也是背包客的旅人艾迪摳,勇敢跨出舒適圈,以最真摯的心面對世界,於是世界教會他堅強、教會他勇敢、給予他珍視所愛之人的力量。他在旅程中直面自己,認真為生活付出,追尋生命的意義。說到底旅

人們所追求的不過是他人平凡的日常,於是他將這些日常化為自身的養分,以溫柔的筆觸,書寫下自己奮鬥過的證明。 .關於勇敢 每個人心中都懷著一個旅行夢,希望擺脫一成不變的生活,最困難的總是踏出第一步,下定決心吧!然後頭也不回地往前走。 .關於冒險 世界和你想得不一樣!每一次的旅行都是新的邂逅,世界的模樣,要走出去才知道,因為最美的風景總是在路上。 .關於生命 生命是一場和自己相處的旅行,不必成為別人口中的那個人,只要和自己在一起,就能為心找到出路。 本書特色 文壇新人艾迪摳的第一本著作,用獨到的眼光觀察所有細微的事物,以清新而舒緩的筆調書寫他的人生旅程,書中搭配

有大量照片,皆為作者實地拍攝,構圖與選景皆能看見其內心細膩的部分,關於人生的疑惑或許都能在本書得到解答。 專文推薦! 蔡昌憲 知名演員、主持人、歌手 陳浪 《哪裡,是我的流浪 The Wanderlust》作者 誠摯推薦! 藍白拖 背包旅人 蔡傑曦 《還想浪費一次的風景》作者

李潼「臺灣的兒女」系列中真實歷史人物人格特質探究

為了解決柯曦答本名 的問題,作者閻瑞珍 這樣論述:

李潼有「臺灣少年小說第一筆」和「華文少年小說四大天王之一」的封號,作品值得深入探究。根據心理學家的人格特質理論得知:閱讀傳記並探索其人格特質,對少年成長有正向意義。李潼「臺灣的兒女」作品中,有三本以真實歷史人物來著墨,故筆者從這三位人物的人格特質來進行剖析,盼能找出使少年能夠學習與效法的共有特點,以及李潼對其情有獨衷之因。 筆者將本研究各章內容簡述如下:第一章緒論,論述研究動機、目的與方法,闡明閱讀具有歷史與傳記性質的少年小說之重要性,並解釋人格特質的定義與緣由,以及深入探討閱讀相關論文期刊所得。第二章介紹李潼生平事蹟與創作歷程,包含家庭背景、成長環境、童年經歷、寫作機緣、著作書目與

得獎紀錄、創作理念和寫作態度,並「臺灣的兒女」創作始末的機緣。第三章從《阿罩霧三少爺》文本中,探究林獻堂人格特質的「負責」、「沉穩」、「愛國」;第四章從《頭城狂人》文本中,探究李榮春人格特質的「堅持」、「率真」、「重情」;第五章從《福音與拔牙鉗》文本中,探究馬偕人格特質的「尊重」、「仁慈」、「堅持」。本論文所探討的三位人物為真實歷史人物,故文本中所舉出的事例,筆者輔以史料加以驗證,若與史料不同之處,再加以補充說明。第六章則歸納第三章至第五章所探究之人格特質,並衍伸探究李潼史觀與這些特質對少年讀者的意義。研究結果發現,這三位人物所具有的特點為:堅毅勇敢的追夢者、努力踏實的實踐者和真誠面對的反省者

,他們曾在臺灣這塊土地上,莊嚴而美麗地活著,值得少年學習與效法。

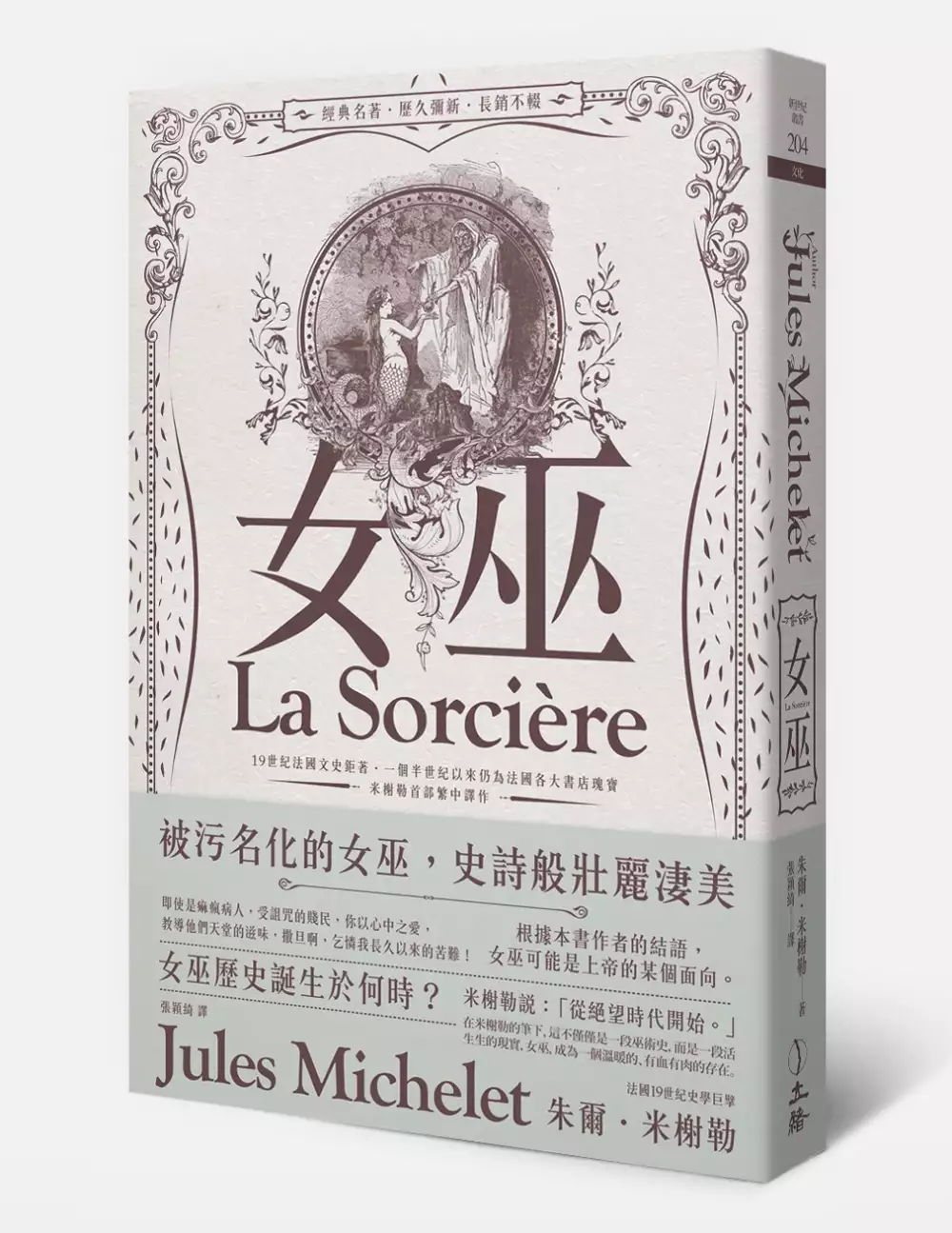

女巫(第二版)

為了解決柯曦答本名 的問題,作者JulesMichelet 這樣論述:

關於黑暗時代最偉大的社會學著作 女性在性別/道德霸凌下的血淚史 我對古代女巫從想像、憐憫、滿懷柔情到平反……書寫主題歸屬於人類,歸屬於女人。—— 法國19世紀史學巨擘 朱爾.米榭勒(Jules Michelet) 本書為法國浪漫主義歷史學家、哲學家及詩人朱爾.米榭勒(Jules Michelet, 1798-1874)著作之第一本繁體中文譯本。 米榭勒著作題材寬廣,情感豐沛,被喻為歷史之心、文學之筆,從法國的歷史、羅馬史、世界史、教會批評、教育批判,到性別、巫術,以及自然散文寫作等,如小說般帶有想像力,同時具有凌厲無比的筆力。 《女巫》成書於一八六二年,是米榭

勒在撰寫《法國史》漫長歷程中的犀利發現。在他飽覽中世紀、文藝復興時代到偉大世紀(指法國十七世紀)的歷史更迭中「所接觸過的所有駭人的巫術相關文獻」,並首次於其中看出悲劇的殘酷後續:女巫,一個本該在文藝復興初期消聲匿跡的角色,既受敬重又遭迫害,她不是單一的個體,而是一種女性類型。米榭勒強調,他是以史學家而非小說家的角色,講述「同一位女人的三百年生命」。 《女巫》全書以一位女巫為精神代表,貫穿歷代,虛構想像與真實史料併陳,筆法完全不落歷史書寫的窠臼。米榭勒從中世紀教會大獲全勝的「諸神之死」談起,重溫盧維爾(Louviers)、盧丹(Loudun)、艾克斯普羅旺斯(Aix-en-Provence

)的集體著魔事件,以及對惡魔附身、獵巫行動和巫術的審判,探討「女巫」此一社會角色的歷史演變與消亡,具體呈現波特萊爾譴責撒旦時的悲劇性期望,一位從人類起義行動和侵略性夢想脫胎誕生的撒旦,根據《女巫》的結語,她「極可能是上帝的某一個面向」。 《女巫》一書的微妙辨證有時讓人暈眩,一種著魔似的昏眩感。不過它也驅魔,任何願意聆聽的人都聽見米榭勒的宣告,他說這個淒慘人物的本身比她的苦難更值得探討。米榭勒透過再現史實,令真相得以「復活」。在米榭勒的筆下,這不僅僅是一段巫術史,而是一段活生生的現實,女巫,成為一個溫暖的、有血有肉的存在。 ※本書獲法國在台協會《胡品清出版補助計畫》支持出版 Ce

t ouvrage, publié dans le cadre du Programme d’Aide à la Publication《Hu Pinching》bénéficie du Bureau Français de Taipei.

一九六O年代台灣學院派本省籍女作家成長小說研究──以陳若曦、歐陽子、施叔青、李昂為例

為了解決柯曦答本名 的問題,作者許君如 這樣論述:

「成長」是個既痛苦又快樂的過程。青少年在面對生理與心理的劇變下,開始思考、理解自我與外在環境的相依與衝擊,對生命感到迷惘,對愛情有所憧憬,進而探索自我,肯定自我。而這些成長的困苦與快意都將在成長小說中一一再現,使「成長小說」具有獨特的藝術魅力。 只是「成長小說」屬於西方的文學概念,故對其起源、界定等論述,各家說法紛紜,以致我們對此文類的概念模糊,故在探究文本之前,將先釐清「成長小說」定義、範疇與精神,並對同類型其他小說進行辨析,接著從西方成長小說的起源中,梳理出十七、十八世紀的傳統成長小說,與十九、二十世紀各國的現代成長小說的傳承與轉變,最後論及成長小說在中國與台灣的轉變與特色

。 再者,一九六O年代台灣學院派本省籍女作家興起,如陳若曦、歐陽子、施叔青與李昂等,她們多介於青年階段,創作不少以自我成長為主題的小說,故本論文也將以此階段的小說為探討對象。而在探討小說作品時須考量到創作背景,故筆者將針對一九六O年代的台灣的政治、社會與文學環境,及作家成長歷程進行討論,以作為分析文本時的參照資料。社會背景部分,分由政治戒嚴、經濟起飛、都市發展與留學政策四方面,分析對文本內容帶來的影響;文學環境部分將針對現代主義思潮的進入,探討對作家創作風格的影響與與表現,藉此了解作家群的創作內涵與作品特色。 青少年乃是由「家庭」走入「社會」,其間經歷身心兩方面的蛻變乃至成長。故在

整理、歸納小說文本時,將先從青少年最早接觸的家庭論起,再擴展青少年社會化的過程,其次論及青少年的情慾問題,最後再針對自我認知與理想目標上的追尋進行討論,使青少年的成長、轉變更趨完整。綜上所述,本論文將從家庭社會、情感性慾、自我價值三方面,由外在環境到內在心境,逐步切入青少年的成長歷程,以呈現一九六O年代女作家筆下的成長風貌。 從文本分析中發現在家庭主題上,一九六O年代女作家多探討母親與子女的關係,特別著墨在母親形象對子女的影響;在社會主題上,多探討青少年面對傳統習俗與禮教的態度與影響,及在西化下反思中國文化,從中尋找自我定位與價值。在愛情主題上,探討青少年如何在過程中省察自我,了解自我;在性

慾主題上,論述父權當道,傳統封閉的六O年代,青少年如何看待自身性慾的萌芽,如何在禮教下壓抑性慾,及壓抑後又造成青年何種心理問題;在自我體察部分,因存在主義的盛行,故六O年代的青少年們常以書寫方式,討論人類存在的困境、荒謬與價值,進而統合自我,以達到成長轉變。

想知道柯曦答本名更多一定要看下面主題

柯曦答本名的網路口碑排行榜

-

#1.四、蝶恋花·答李淑一

1924年,经杨开慧介绍,她与毛泽东的战友柳直荀结婚。曾掩护过郭亮、夏曦、李维汉等人从事革命活动。1932年柳直荀在湖北省洪湖革命根据地被害后, ... 於 share1.chaoxing.com -

#2.《去你的博士學位》閱讀心得:放棄並非失敗,懂得停損也是 ...

作者柯曦答即便聽聞前人種種關於「女王」的江湖傳言,依舊毅然決然地拜入女王門下。當時的她不聽老人言,雖然不會立刻吃虧在眼前,但總有一天會體會到 ... 於 transcendentreaderblog.com -

#3.新聞分類總覽- 2023-08-29

莫彩曦揭曉「MIT」寶寶性別! ... 今(29)天偵查終結,依違反銀行法、洗錢防制法等罪起訴主嫌曾國緯(本名曾耀鋒)等31人,其. ... 郭逼柯侯喝咖啡談價碼這是主流民意? 於 newtalk.tw -

#4.中国四十年代现代主义诗潮新论

(Jacques Lacan,1901-1981) 、福柯(Michel Foucault, 1926-1984) 、德里达 ... 路易士(1913—),本名路逾,祖籍陕西,生於河北清苑。先后在武汉美. 於 core.ac.uk -

#5.卷首语

生,先生一点架子都没有,一口就答. 应了,让我很是感动。” 2004届校友入学之际正值世纪 ... 旦资产经营公司总经理周曦一起启动 ... 编出了这本名叫《朝阳花》的刊物。 於 alumni.fudan.edu.cn -

#6.Cantonese_Word_Segmentation/wordlist.txt at master

... 做得到1 眼瞓1 側重1 貪方便1 故意1 每棟1 搬出去1 跳棋1 橡皮艇1 答答1 小號1 ... 1 男孩1 伸入1 滿不在乎1 地心1 越共1 本名1 been 1 融1 容量1 泰晤士河1 民主 ... 於 github.com -

#7.文化志文學篇目次

時、柯有益、張國裕、張耀仁、葉世榮、莫月娥、鄞強、黃言章、歐陽開代、 ... 林荊南(1915 ∼ 2002),本名林為富彰化人,遷居臺北市北投區。高. 於 www-ws.gov.taipei -

#8.男生笔名大全

她本名蒋冰之。她是怎么取笔名的呢? ... 6、老舍本名舒庆春,笔名“老舍”。 ... 17、柯勒·贝尔,原名夏洛蒂. 古风男生笔名大全. 於 new.qq.com -

#9.博客來-作者-柯曦答

博客來搜尋,作者,關鍵字:柯曦答,分類:全館,去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權,去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權(電子書) 於 search.books.com.tw -

#10.網路通訊國家型科技計畫編輯網路通訊國家型科技計畫簡訊專欄

然後,你在某一個早晨,或某一個下午,一覺醒來,答. 案就自然湧現。 ... 1072)等人合撰的《新唐書》都有程咬金的記載:「程知節,本名咬金,濟. 於 pcs.csie.nctu.edu.tw -

#11.上帝為體,西學為用──晚清傳教士李提摩太傳播西學的

例如,連曦(Lian Xi)在《傳教士的轉型─中國的美. 國基督教自由主義,1907-1932》(The Conversion of Missionaries: Liberalism in American Protestant Missions in China ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#12.地方新聞

2005年6月24日,延平郡王第15代直系裔孫、本名鄭文韜的詩人鄭愁予「情歸浯江,落籍金門」,落腳在先祖踏過的土地,恰逢詩人 ... 稅務節有獎徵答活動抽出178名幸運兒. 於 www.kmdn.gov.tw -

#13.去你的博士學位eBook by 柯曦答

Read "去你的博士學位文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權" by 柯曦答available from Rakuten Kobo. 別再道歉了。身為自己,你已經夠好! ☆獻給深陷有毒關係、總是被 ... 於 www.kobo.com -

#14.國立中興大學中國文學系博士學位論文呂碧城《歐美漫遊錄》 ...

呂碧城從法國前往瑞士與義大利的十日火車票券亦是向柯克公司購買。呂碧城,〈續篇獨遊之 ... 冰心(1900-1999),本名謝婉瑩,福建長樂人,父親謝葆璋在冰心出生時已. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#15.阿博都巴哈 - 維基百科

阿博都巴哈(阿拉伯語:عبد البهاء, 本名 阿巴斯·阿芬第,1844年5月23日—1921年11月28日),是巴哈伊信仰的創立者巴哈歐拉的長子。在1892年,他父親在遺囑中任命他為自己的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#16.傳記

... 這篇文章在我出世以前就已寫成,收在一本名叫《小鳥和它的朋友》的集子中。 ... 當時我激動得顧不上去注意其他事情,只是心裡感到很恐懼,一個問題也答不出來。 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#17.Sociologists - 國立東華大學社會學系

2012 《現代性批判及其對話:馬克思與韋伯、福柯、哈貝馬斯等思想的. 比較》.北京:社會科學文獻. ... 天行(劉吶鷗,本名劉燦波)譯,上海:作家書屋. 於 rc022.ndhu.edu.tw -

#18.有明朝鮮國八道都摠攝義兵大將弘濟尊者泗溟大師紀蹟 ...

... 因以鱗為名臣龍為字矣春秋二十一赴王輪寺大選談經而言近意深命侶而問同答異彼觖 ... 塔而安龕曰此天竺國之佛寶也可令此寺離苦觧脫仍忽為無或曰性淨文殊本名其或一 ... 於 tripitaka.cbeta.org -

#19.東坡全集- 維基文庫,自由的圖書館 - Wikisource

... 病中大雪數日未嘗起觀虢令趙薦以詩相屬戲用其韻答之 · 歲晚相與饋問為饋歲酒食相邀呼為別歲至除夜達旦不眠為守歲蜀之風俗如是余官岐下歲暮思歸而不可得故為此三詩 ... 於 zh.wikisource.org -

#20.一行佛學辭典搜尋

婆曰︰我有一問,你若答得,施與點心,若答不得,且別處去。 ... 濟顛者,本名道濟,風狂不飭細行,飲酒食肉,與巿井浮沈,人以為顛也,故稱濟顛。 於 buddhaspace.org -

#21.第三十期 - 文學館資料庫平台

似觀念的學者不少,而肇始者何人,待考,一個可能的源頭是柯立茲(Samuel Taylor Coleridge ... 體裁的小傳,包括基本資料和文學風格兩部分,前者有每個作家的本名及筆. 於 db.nmtl.gov.tw -

#22.蘇軾詩全集

【病中大雪數日未嘗起觀虢令趙薦以詩相屬戲用其韻答之】 ... 【病中獨遊淨慈謁本長老周長官以詩見寄仍邀遊靈隱因次韻答之】 ... 黁公本名清戒,俗謂之戒和尚雲。 於 ourartnet.com -

#23.國立臺灣海洋大學 - 秘書室

(B)107 學年度第1 學期教學評鑑大學部班級獎勵金為35,000 元整,填答率. 達100%班級,共計21 班;研究所班級獎勵金 ... (本名李銓鑫). 3. 03/04. 典禮中的大小事. 於 secretariat.ntou.edu.tw -

#24.未知的全部作品_AK小说

早晨外婆剛給他換的新衣服,這會兒胸口已經沾滿了泥漿,正滴滴答答的往下流淌,隱隱約約的能看出來,印在他 ... 作者簡介殘雪,女,本名鄧小華,1953年生於湖南長沙。 於 www.06ak.com -

#25.不服從就是唱反調?博士生揭背後原因

柯曦答. 我的求學路一路政治確定,但卻在博士班第三至第四年間出現最嚴重、最荒謬的牆,一頭撞得淒慘。最早起因已不可考,無非老調重彈「號令聽命」 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#26.主f - 中華航運學會

噸高遠貨船復旦號及復曦號,預定於今年十二月及明年十一月份別交船;( ... 關於財產權之取得設定移轉,暫更或其他登記時應用本名,其不用本名者,產權機關不得干. 於 www.maritime.org.tw -

#27.唐名家诗导读

《全唐诗》中张若虚诗仅存二首,一首是五言排律《代答闺梦还》,写少妇春思之情。 ... 青门:汉代长安城东南门,本名霸城门,俗因门色青而称为青门。后泛指京都城门。 於 ks3-cn-beijing.ksyun.com -

#28.No. 2061 進高僧傳表批答宋高僧傳序

批答. 勅通慧大師贊寧省所。令左街天壽寺賜紫僧顯忠進編修有宋高僧傳三十卷事。 ... 答詔云。卿之表弟早. 悟大乘。遠自西方求遊上國。宣六根之奧義。 ... 本名遂則。 於 www.ss.ncu.edu.tw -

#29.作者-柯曦答-FindBook 找書網

FindBook 找書網:柯曦答, 書名:去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權【金石堂、博客來熱銷】,作者:柯曦答,出版社:遠流出版事業股份有限公司, ... 於 findbook.com.tw -

#30.博士落選人生索引

柯曦答 ,國立大學人文領域博士班ABD (All But Dissertation)博士落選人。十年博士班心路歷程的新書《去你的博士學位》,遠流出版社2022/09/29 出版。 於 www.facebook.com -

#31.貴耳集: 卷下- 中國哲學書電子化計劃

餘答書云:「儀舌尚在,焉可忘言。 ... 曾覿、龍大淵(本名奫,孝宗寫開二字)、張掄、徐本中、王拚、趙弗、劉弼,中貴則有甘昺、張去非、弟去為,外戚則有張說、吳琚, ... 於 ctext.org -

#32.中晚唐詩歌“學問化”研究:從類書與“類”的觀念切入= The “erudite”

南大還邀請來諸位優秀的學者開設一些短期課程,如柯馬丁教授(Prof. Martin Kern)關於《詩經》《 ... 劉峻,本名法武,後改名峻,字孝標,以字行,曾注《世說新語》。 於 dr.ntu.edu.sg -

#33.4堂當記者後才學會的人生必修課,外面花錢也學不到!她道 ...

本名 花芸曦,1990年生,任職主流新聞媒體,國立中正大學電訊傳播研究所、輔仁大學進修部大眾傳播學系畢。 曾任職TVBS、世紀奧美公關、ETtoday,為 ... 於 www.storm.mg -

#34.國中國文第三冊學習手冊| PDF

答:「夏日於朱紅盤中,自拔快刀,切碧沉西瓜,不亦快哉。」 ... 在工作的同時,王鼎鈞從來沒有停下寫作的筆,他用本名和「方以直」的筆名,在台灣各報紙副刊寫了許多 ... 於 www.scribd.com -

#35.交错核心的微博

交错核心,交错核心手游官方微博。交错核心的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#36.龍井見聞錄(卷12)

相知惠書皆不能答;如相怪,且為道此,意老病不足責也。 ... 答曰:「吳王山上無人處,幾度臨風學舞腰。 ... 今深處有「華嚴山居」,本名蘇子塢。 於 deerpark.app -

#37.淵鑑類函(部分卷秩)

注云:「春者,天地開闢之端,養生之首,法象所出,四時本名也。」 ... 張正見〈春初賦得池應教〉詩曰:「遙天收密雨,高閣映奔曦,雪盡青山路,冰銷綠水池。 於 sou-yun.cn -

#38.A Study of “Qiantang Meng” (A Dream by Qiantang River) in ...

18. “Travel Scene,” from Nanke ji 南柯記, Woodblock Illustration, 1627………...144 ... 《詞名集解》:《黃金縷》,本名《蝶戀花》,宋司馬槱制,一名《明月. 於 keep.lib.asu.edu -

#39.柯曦答《去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權》

柯曦答 《去你的博士學位》可貴之處在於以自身經歷,十四年青春年華(四年碩士、十年博士),與指導教授「女王」的愛恨情仇,揭示象牙塔內部分不良教授 ... 於 mymarcy0123.pixnet.net -

#40.诗特刊120期|江西赣州诗群展:柯桥,圻子,布衣,林珊,周 ...

作者简介:圻子,1970年生,本名曾建平,江西瑞金人,中国作家协会会员。作品见《人民文学》《诗刊》《青年文学》《扬子江诗刊》等杂志。 於 open.toutiao.com -

#41.溫庭筠[唐代文學家]

溫庭筠(約812年-約866年),本名岐,藝名庭筠,字飛卿,男,漢族,唐代并州祁縣(今山西省晉中市祁縣)人,晚唐時期詩人、詞人。唐初宰相溫彥博之後裔。 於 www.jendow.com.tw -

#42.《主攻文》濯珞

章节 标题 字数 更新时间 1 墨道长的拂尘by龙曜 352 2019‑08‑12 10:57:40 2 寒亭秀骨by落月无痕 337 2019‑08‑12 11:24:28 3 当游戏失控之后by拜洛斯 150 2019‑08‑17 00:52:40 於 www.jjwxc.net -

#43.用戶用電設備裝置規則-全國法規資料庫

銘曦實業股份有限公司:: 百貨業者資訊. 全聯水果酒【雷柯德水果酒最新販賣據點資訊】 | 藥師家. 首頁,大大寬頻,南桃園有線電視,南 ... 於 aluziqo.randymelick.com -

#44.自我救贖與和解。我看《去你的博士學位》讀後感。

除了在心裡諮商下得到幫助外,作者柯曦答藉由書寫文字的過程,自己檢視回顧這14年從碩士班、博士班的種種,一字一句化成文字,找出那些被記憶過度美化的 ... 於 dentistry.tw -

#45.南洋商报(Nanyang Siang Pau), 24 December 1967

參加何爾特追悼會返美途中約翰生訪問泰越柯叻金蘭灣基地在南越基地逗留二小時卽乘 ... 35 1967-12-24 3 本名醫藥房王奇主能人今中晚國星洲大坡二闭1 《面羅明明藥房 ... 於 eresources.nlb.gov.sg -

#46.去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權

柯曦答 最終看破了自己的執著:「並非我不夠好,我只是不能長成指導教授期待的模樣。」身為走過這條荊棘之道的倖存者,她期盼透過書寫自己的遭遇,能給予正在經歷羞辱、情緒 ... 於 www.crane.com.tw -

#47.《審判》:卡夫卡的法律與自我塑造

靈曦詩社、東吳大學的文藝研究社、還有我參加過的歌詠舞雩小集、pharmakon、 ... 換句話說,它並沒有確切的標準答. 案,不斷在浮動。 ... 瑟夫‧K」,K 的本名。 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#48.【图讯兰大-215】九十年采玉传薪弘学术万千里雕龙体物育贤才

张曦教授(1887-1970),号云石,甘肃天水人。 ... 年由武汉大学调入)、杨伯峻(1957年暑假后由北京大学调入)、陈涌(本名杨思仲,1960年调入兰州 ... 於 news.lzu.edu.cn -

#49.THE TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL

ノ答術ハ松田ノ撰トアリ(1). 14.西. 村紀知。 ... 本名ハ不破仙九郎,尾張名古屋ノ人ナリ.又京都ニ住セリ. ... ノ答術(3),第二ハ中尾齋政(安藝ノ人)ガ元文元年1736ニ. 於 www.jstage.jst.go.jp -

#50.去你的博士學位:文憑掰掰,我要重新拿回人生主導權- 柯曦答

長年困在學術象牙塔,讓柯曦答陷入「一定都是我的錯」的自我批判中,但越是想迎合討好,越是換來尖刻的對待…… 這本書不僅記錄作者在谷底掙扎求生的心路 ... 於 readmoo.com -

#51.中央研究院臺灣史研究所臺灣文獻叢刊資料庫系統圖檔檢視器

是年,琉球中山、山南、婆羅、日本、阿魯、蘇門答剌、滿剌加、小葛蘭入貢。 〔六年秋九月〕癸亥,鄭和復使西洋。 ... 闖塌天者,本名劉國能;與獻忠有卻,詣文燦降。 於 tcss.ith.sinica.edu.tw -

#52.期末成果報告 - 國教署普通型高中學科資源平臺

答跟坐著回答,有分別嗎? ... 曦曦共和國的總理為左翼聯盟領導人齊拉,因其主導的振興經濟新方案備受爭 ... (D) 原著者小米決定用自己的本名印在新發行的書本上. 於 ghresource.k12ea.gov.tw -

#53.周柯宇明星资料大全

周柯宇,本名周丹尼尔,2002年5月17日出生于美国,美籍华裔流行乐男歌手、影视演员,男子演唱组合BEST、INTO1成员。 2018年12月14日,成为嘉行新悦公布的14 ...更多>. 於 www.iqiyi.com -

#54.CJKV-E Dictionary: Vietnamese Readings Index

bản danh 本名. bàn dật 般逸. ban điểm 斑點. bàn du 盤遊 ... búa kha 斧柯. bùa khế 符契. bùa kiên 符堅 ... chấp kha 執柯. cháp kí 剳記. 於 www.buddhism-dict.net -

#55.名侦探柯南黑铁的鱼影灰原为什么变大

真是难得一见灰原变大#名柯解说 ... 灰原又被抓啦#名柯解说 ... 名侦探柯南#黑铁的鱼影电视特典CUT 角色介绍灰原篇角色介绍: 灰原哀:本名宫野志保 ... 於 www.douyin.com -

#56.2022 年台灣電影年鑑── 附錄:2021 年上映國片片目資料

銘實業股份有限公司、柯智豪音樂工作室|監製:柯 ... 龍)|黃登一、黃本名、黃佑呈、施沛宏、黃昱齊、 ... 點鈔機「答答答」數著文林國小自製的鈔票「文林. 於 www.tfai.org.tw -

#57.【心靈隨筆】《去你的博士學位》:「他方火葬, 這邊活埋」

是的,柯曦答是一個博士念了十年還不能畢業的ABD (All But Dissertation)。她曾是指導教授「女王」的愛徒,碩班時破天荒讓高標準的教授主動收入門下,更 ... 於 blog.udn.com -

#58.孟辭柯

本名, 孟辭柯. 別號, 小孟、紅眼果蠅. 髮色, 黑髮. 瞳色, 紅瞳. 活動範圍, bilibili. 個人狀態, 活動中. Tag, 孟婆糖. 粉絲勳章, 走阴人1. 於 zh.moegirl.org.cn -

#59.曹秋圃書法研究

曹容,本名天淡,字秋圃(1895 ~ 1993年),台北市大稻埕人。台灣當代書壇代表書家之一。十八歲即設塾為師,往來於台北、桃園兩地。 於 tentenblogspot.blogspot.com -

#60.Breeze

本名, 艺名, 英文名, 生日, 备注 ... 你爱上我(饰Vivian); 2015年PMAM之欲望俱乐部(饰若颖); 2018年N世代(若曦) ... R3:孟耿如(答对8题,获得“智慧魔法师”等级。 於 www.wikiwand.com -

#61.愚公力與班倕智——鄒迪光《愚公谷乘》研究 ...

集》,皆以空間或園林為書寫對象,並輯文士群體的相互唱答之作,凸顯了文士 ... 林若撫,本名林雲鳳,字若撫,蘇州人,卒於順治五年(1648)。143作品有. 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#62.文學系碩士論文江藻如及其漢詩研究

可答將近此月杪,月初貨採明白立即到台,無寧介怪。如是推捉甚迫,即 ... 參加考試,俟考上之後再易回本名,當中不但需要花錢打通關節,有時因. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#63.學術象牙塔裡的恐怖教授——柯曦答《去你的博士學位

柯曦答 《去你的博士學位》可貴之處在於以自身經歷,十四年青春年華(四年碩士、十年博士),與指導教授「女王」的愛恨情仇,揭示象牙塔內部分不良教授 ... 於 vocus.cc -

#64.愛

【有病自然香】愛滋,無法根治的致命誘惑——傅柯、基夫哈靈、李楊力 ... 本名子谷,法號曼殊,在詩僧、畫僧以外,蘇曼殊更是浪漫至極的情僧,可惜他的浪漫無法為 ... 於 p-articles.com -

#65.蕭乾源及高雄旗峰吟社研究

黃石輝生於明治33 年,卒於民國34 年(1900─1945),本名黃知母,高雄州 ... 詩中以晉代樵人王質觀童子棋,因含物忘飢,去時斧柯盡爛的故事,說明觀棋者. 於 ir.nptu.edu.tw -

#66.唐詩美人意象研究

傅柯談性意識機制(sexuality)的觀點來分析「神女論述」中的情慾抒發模式。 ... 或語句不用,而另找其他與本名密切相關的名稱或語句來代替。」25如以「空. 於 ir.lib.pccu.edu.tw -

#67.\ 中師範學院

一﹑新建男生宿舍︵迎曦樓︶本學期開始使用,男生已 ... 三、﹁迎曦樓﹂男生宿舍已於九月中旬進住,有關缺失 ... 方法表示著作人之本名或眾所周知之. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#68.一九六○年代台灣現代小說與存在主義

主義」,存有爭議與名詞的問題,不變的仍是柯慶明亦相當關注當時作家對於自身存 ... 本名陳秀美)、葉珊、劉紹銘、莊信正、叢甦、葉維廉、李歐梵等,他們幾乎都是 ... 於 www.ntl.edu.tw -

#69.《去你的博士學位》:人生許多事,無須戴上「學位」這頂虛妄之冠

拿博士學位究竟是求學問還是學做人?柯曦答透過文字帶你面對內心的負面情緒,並且讓你知道與其堅持面對,毅然決然放棄反而更需要勇氣。 於 www.vogue.com.tw -

#70.監察院第一屆人權保障案件選輯(1950-1971 年) ...

語,經林答以與陳是同鄉,渠之身體健康,向無疾病之後。 ... 字,除為被告戶籍上之本名外,並為其經營商業之商號,乃於原. 於 www.pbs.npa.gov.tw -

#71.韦庄词集最新章节_温庭筠著

夏承焘《温飞卿系年》疑其“本名庭筠或庭云;字'飞卿',则当作'云';被辱后乃改名 ... 礼部尚书,温彦博之子温振官至太子舍人、温挺官至延州刺史,曾孙温曦官驸马都尉。 於 m.zhangyue.com -

#72.你见过哪些美得不可方物的别称或雅称? - 北境之仙的回答

字典痴迷者,这个题我要答!都是我平时没事爱翻字/词典,看到好 ... 就是比较杂,不能像楼上答主们分类整理,无所谓了,想到哪答到哪。 ... 流苏树(感觉本名更好听). 於 www.zhihu.com -

#73.《去你的博士學位》:「他方火葬, 這邊活埋」,失去頭銜的我不 ...

是的,柯曦答是一個博士念了十年還不能畢業的ABD (All But Dissertation)。她曾是指導教授「女王」的愛徒,碩班時破天荒讓高標準的教授主動收入門下,更 ... 於 www.thenewslens.com