東亞高山的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦葉言都寫的 一日深遊北台灣:20條精選路線 和BernadetteMcDonald的 自由的技藝:登山的受苦、涉險與自我塑造都 可以從中找到所需的評價。

另外網站魔山溫泉考: 《北投異托邦》的高地穿越劇場 - 典藏ARTouch.com也說明:相對於此,高山明選擇了北投泉源路一帶的硫磺谷,不僅指向郁永河採硫、伊能嘉矩(Kanori Ino)人類學調查以來的Sanasai傳說圈中消失漢化的巴賽族 ...

這兩本書分別來自時報出版 和大家出版所出版 。

國立中央大學 環境工程研究所 李崇德所指導 吳俊彥的 2018年鹿林山背景及生質燃燒煙團傳輸氣膠特性解析 (2018),提出東亞高山關鍵因素是什麼,來自於鹿林山大氣背景站、生質燃燒氣膠、長程傳輸氣膠化學特性、氣膠光學性質。

而第二篇論文國立中央大學 環境工程研究所 李崇德所指導 陳彥銘的 2016~2017年東亞背景、生質燃燒傳輸及高山雲霧水氣膠水溶性離子短時間變化 (2017),提出因為有 氣膠水溶性無機離子短時間變化、生質燃燒煙團長程傳輸、雲霧事件、山谷風、AOD與PM2.5水溶性無機離子的重點而找出了 東亞高山的解答。

最後網站臺灣森林的垂直分帶(農業兒童網)則補充:翻開亞洲地圖,位於東亞島弧上的臺灣,西臨中國大陸,北接日本,南邊有菲律賓。 ... 臺灣高山陡峭,植物生存在高山上,有如生存在一個隔絕的孤島,形成生物學上所謂”不 ...

一日深遊北台灣:20條精選路線

為了解決東亞高山 的問題,作者葉言都 這樣論述:

說走就走,不愁計畫 你值得一趟 從土地獲得元氣的復甦之旅 台灣面積不算太大,歷史不算太長, 卻被自然與人類塞進太多太多的內容。 是的,如果用一個詞來形容台灣,「多樣性」當為首選。 這樣一個地方,值得我們通過旅遊來認識,通過深度旅遊來瞭解。 ──葉言都 一日輕裝旅行,深入感受在地風情 充滿新意的20條北、中台灣旅行路線,避開人擠人的熱點,不群聚又有趣。 作者葉言都兼具小說家與歷史學者雙重身分,帶領我們探索各景點的自然特色與人文內涵。淺顯扼要的解說讓旅行更添知性,又不失輕鬆閒適。所精選的每條路線都是輕盈又豐富的旅程。 不管是喜歡觀察生態、

地質的自然派,還是徜徉田園、泡泡溫泉的浪漫派,或是認識古蹟與產業特色的知識派,甚至是騎自行車或健行的運動派,都能從本書發現合口味的好去處。 隨興中不失方向,悠閒中有歷史的視野,一場場心滿意足的小旅行就在這裡。 在這本書裡,你將發現── 〈丟丟銅仔〉歌中的火車山洞在何處 哪裡可以看到台灣最完整保存的日本時代神社 台灣最早的蓬萊米田就在陽明山上 桃園的埤塘和水圳竟能串連成優美的悠遊路線 關西和鹹菜有什麼關係 過去苑裡的女性地位較高,為何關鍵是「藺草」 亞洲第一口油井,竟然在苗栗 還有更多有趣的景點與知識 ──那些地方原來這麼有意思! 本書特色

○ 由葉言都老師帶路,體驗豐富的人文知性之旅。 ○ 著重介紹較少人知道且別具特色的地方,略過大眾已熟知的熱門去處。 ○ 每條路線都是作者多次親自走訪之後寫成,收錄最精華的旅遊景點。 ○ 插畫家郭正宏手繪60幅地景插畫,當地風貌躍然紙上。 ○ 考量交通、氣候、地形等因素,給予貼心的旅遊建議。

東亞高山進入發燒排行的影片

我們所在:

位於歐亞大陸面對太平洋的出入口,臺灣本島與周邊離島,除了是原住民族維生的島嶼,在不同時期也扮演著不同的角色:在數百年前大航海時代,臺灣是不同海權國家拓展世界貿易的海上運補站;外來的荷蘭、西班牙等,在澎湖風櫃、臺南安平、基隆和平島,建築城堡領地;臺灣也成為海盜們討生活的運補基地,或不同海上強權交換商品的貿易集散地。後來,臺灣陸續成為中國東南沿海居民尋找新生活的地方、日治時代大東亞共榮圈的南進基地、國民黨政府退守後反共復國的跳板、以及今日印太戰略的夥伴環節。

不論是高山、丘陵、濕地、河川、陸地、海洋,小小的臺灣擁有最豐富的大自然生態系。數百年來不同背景的我們,也在這些不同的環境中,留下打拼生存的痕跡,各種不同型式的人造建築,為我們留下屬於自己文化的紋理。

展覽介紹:

「臺灣文化」目前還是一個尚待被清楚定義的模糊概念

可以使用「臺灣的鏡像」來協助定義什麼是「臺灣文化」嗎?

「臺灣的模樣」嘗試整理國家攝影文化中心及國立臺灣美術館的攝影典藏中,不同世代的本土攝影家們眼中所看到的「臺灣」。希望藉由這些不同時空樣貌下的影像切面,堆疊出臺灣的文化紋理,協助思考一直都在但卻是抽象混沌的「臺灣文化」。其實也就是在反思:什麼是「臺灣的吾土」?誰是「臺灣的吾民」?等土地與人民的真實內涵。

初探「影像臺灣」為「臺灣攝影史」奠基

為了要整理呈現這一個「公共的臺灣」(孕育我們的母地),策展人要向展覽中每一位攝影家致歉。在此展中,個人創作意圖的脈絡先暫時被放在第二順位,優先凸顯臺灣這塊土地上共通的元素,作為整體性的思考。藉由影像編輯的組合,橫向交織出一個更龐大綿密的,所謂臺灣攝影創作的共同脈絡。長年來因為臺灣攝影史研究的缺席,我們有必要透過這樣統整的過程,先將臺灣攝影做一個整體性的梳理思考,來為尚待完成的臺灣攝影史鋪路。

關於臺灣文化脈絡的思考

策劃此展還有一個目的,梳理出臺灣文化脈動的基調:臺灣的文化脈動,是由在地的原住民族,面對外來的過客與移民,歷經抗拒、衝突、互動、交流、妥協的歷程。原本在地的本土族群與外來的殖民霸權必須學會「共生」,而不同時期的共生造就了不同世代的「在地本土文化」。

南島文化原住民族的根源,荷蘭西班牙文化的刺激,深層中華文化的延續,日本文化擁抱現代化的刻痕,還有歐美當代文化的移植,新住民文化的加成,這些多元觀點的交融並列,形成今日臺灣文化繼續往前推動的重要動能。

嘗試以影像揉捏出「臺灣氣口」、「臺灣味」

呼應國家攝影文化中心開幕首檔「舉起鏡子迎上他的凝視──臺灣攝影首篇(1869-1949)」以臺灣攝影史的理論研究為架構,本展以視覺影像為梳理的脈絡,嘗試由截然不同的方式切入這臺灣主體論的核心課題。因展出空間有限,整個展覽以靜態的「攝影原作」與動態的「數位呈現」平行展示相互呼應,也是一種在攝影展覽形式上的嘗試與挑戰。

攝影/鄭宇辰、余志偉

剪接/余志偉

文字提供/國家攝影文化中心台北館

■完整報導:https://www.twreporter.org/a/photo-the-national-center-of-photography-and-images-exhibition-2

──────

《報導者》是台灣第一個由公益基金會成立的網路媒體,秉持深度、開放、非營利的精神,致力於公共領域調查報導,共同打造多元進步的社會與媒體環境。

官方網站:https://bit.ly/3rTeR1V

粉絲專頁:https://bit.ly/37jjGYD

Instagram:https://bit.ly/3rWFQJV

★用行動支持報導者:https://bit.ly/3ylK401

#報導者 #看看攝影

2018年鹿林山背景及生質燃燒煙團傳輸氣膠特性解析

為了解決東亞高山 的問題,作者吳俊彥 這樣論述:

本文於2017年8、10月及2018年3、4月,在台灣鹿林山空氣品質測站(海拔2,862公尺)進行大氣氣膠觀測,目的是解析東亞大氣背景及受中南半島生質燃燒煙團傳輸影響的氣膠化學特性。 觀測期間分為前期(2017年)及後期(2018年),前期觀測可分為背景期間與山谷風期間,背景期間PM2.5及PM10平均質量濃度分別為3.5 ± 1.9 µg m-3和6.9 ± 3.6 µg m-3,PM2.5占PM10為58%,可視為東亞高山氣膠背景濃度。後期觀測則分成生質燃燒影響與非生質燃燒影響期間,在生質燃燒影響期間PM2.5與PM10平均質量濃度分別為17.4 ± 3.9 µg m-3與21.6

± 4.5 µg m-3,PM2.5占PM10的80.3%,顯示中南半島傳輸至東亞的生質燃燒氣膠受細粒徑主宰,PM2.5水溶性離子以nss-SO42-、NO3-與NH4+為主要化學成分,碳成分以OC3為優勢化學成分,但OC4較非生質燃燒期間明顯增加。 後期觀測期間當量黑碳(equivalent black carbon, EBC)與PM10元素碳相關性在生質燃燒期間最好,其次為自由大氣期間,最後為人為污染期間。PM10元素碳質量吸光效率在波長880 nm與950 nm分別為17.79 m2 g-1與15.62 m2 g-1比儀器製造廠商的黑碳質量吸光效率高;另外,EC2與吸光係數相關性

明顯較低,說明EC2不是主要的吸光碳成分。 利用Revised IMPROVE公式模擬鹿林山後期觀測期間的PM2.5消光係數並和自動儀器氣膠消光係數比較,相關性很好(R2>0.75),硫酸鹽對消光係數貢獻最大,其次為有機物。在背景期間,大氣氣膠消光係數以空氣分子散光為最顯著因子,其次為硫酸鹽和有機物。在低相對濕度和非靜風狀態下,鹿林山氣膠化學成分和上層大氣氣膠光學厚度線性相關增加。

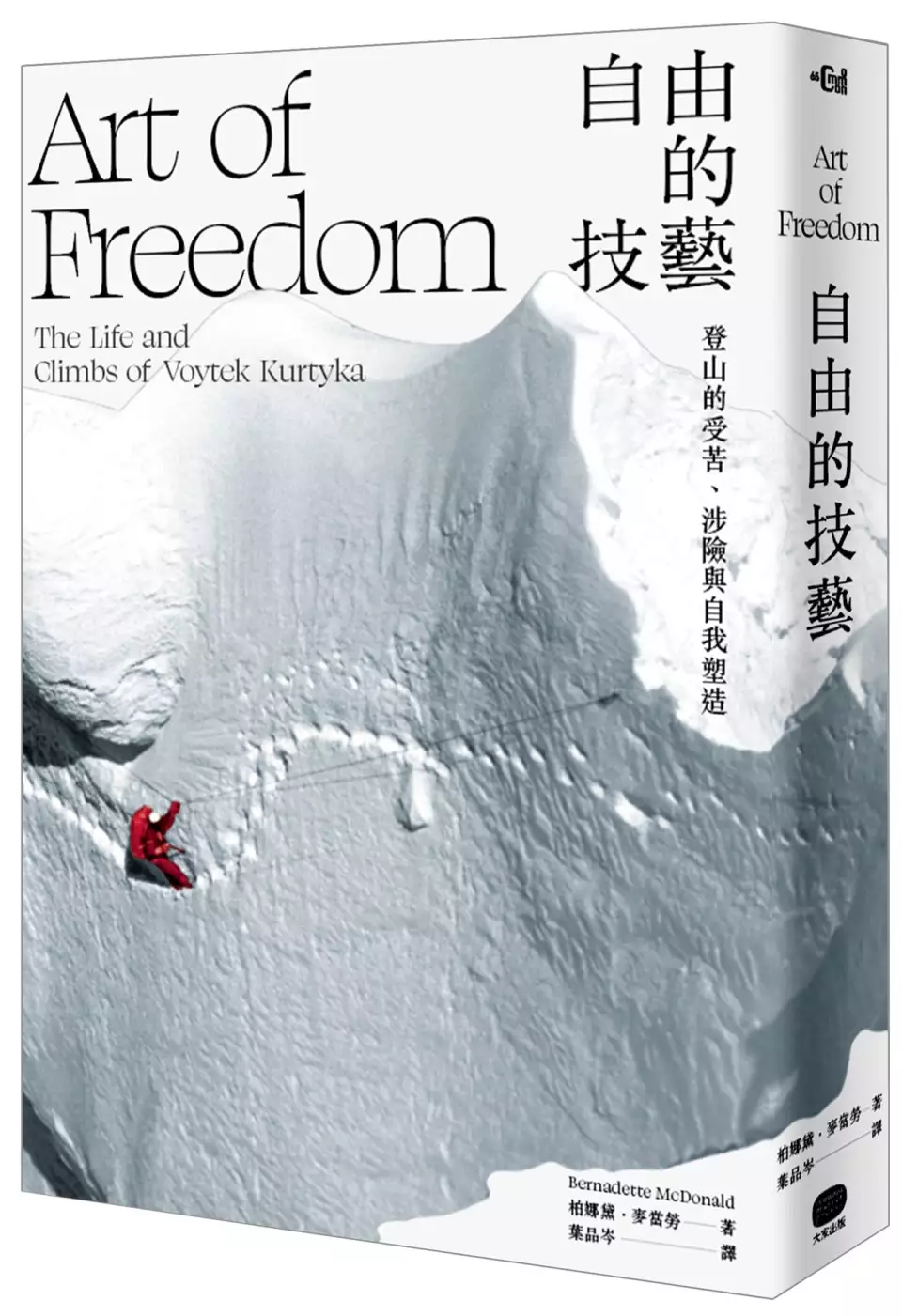

自由的技藝:登山的受苦、涉險與自我塑造

為了解決東亞高山 的問題,作者BernadetteMcDonald 這樣論述:

「當我們把自己的信念託付給一座絕美的山時,我們就忠於天命。 這就是為什麼我覺得,攀登是我此生從事過最鼓舞人心、最令人振奮的事。 登山含有一種迷幻藥成分,那就是解放。」 那樣的自由,世上只有極少人嘗過。 身為世界最頂尖的登山家之一,他沒能登頂眾人夢寐以求的K2,只因若不是他鍾愛的新路線,他寧可不攀。 蒐集十四座八千公尺高峰是當時的熱門競賽,但他不時以較低的六、七千公尺大山壁為目標,只因這些山壁的美學結構更令他著迷。 他和隊友在加舒爾布魯木IV峰「閃耀之壁」的攀登,雖未登頂,但以過程中克服的駭人身心挑戰、無懈可擊的技術,被譽為「世

紀之攀」,至今仍是登山界獨一無二的傳奇…… 生於1947年的歐特克.克提卡,是喜馬拉雅攀登黄金時代最耀目的登山家之一,締造了多場赫赫有名的攀登紀錄。然而,他超越時代且令其他登山者嚮往的,並非這些紀錄,而是攀登風格:比起八千公尺巨峰的登頂競賽,他更加看重攀登過程中各自獨立卻又生死與共的夥伴關係、在新路線上解決一道道未知難題的開創性、山壁結構的奧袐與美感,還有最重要的,以極度輕量及強悍技術實現的自由解放及自我超越。 他長期的攀登夥伴均是同世代的傳奇人物,然而,與他同等厲害的攀登者,大多都殉身高山,而同樣實現大無畏攀登的他卻總能全身而退,他在高山上的抉擇及對危險的敏銳

直覺,因此顯得格外耐人尋味。 這是克提卡唯一的一本授權傳記,揭開了這位低調登山家的神祕複雜、以受苦及涉險完成的自我塑造、對登山價值的反覆辯證,以及他不願拿來換取公開表揚的高山珍貴時刻。 在似乎邁入八千公尺巨峰攀登新時代的當下台灣,對登山價值的討論,已不再僅限於成功登頂這個單一面向,而進一步關注冒險精神、攀登方式、路線開拓及技術挑戰。攀登具有多層面的意義,不僅涉及自我實現,方式及風格更涉及一個人如何定義、創造自己。克提卡的攀登思維,不僅在他那個時代顯得先進,即使在此時都能再三提醒讀者,一場精彩的攀登所能帶來的極致創造性。 人以何種方式和山壁互動,就

會以何種方式和生命互動。 「登山不是人生的象徵或詩意隱喻,登山即人生。」 ● 傳主|歐特克.克提卡小傳 生於1947年波蘭,締造的攀登紀錄包括:布羅德峰三連峰縱走、同一登山季在兩座八千公尺高峰攀登新路線。當中最重要的,莫過於1985年加舒爾布魯木Ⅳ峰西壁這場超越凡人意志及體能極限的攀登。 他運用的那種「只帶一點食物,大部分攀登都在夜裡進行,以省去禦寒衣物、帳篷、睡袋」的策略,也深植新一代攀登者心中。堅信「攀登與其說是一項運動,不如說是一門藝術」。 他唯恐自己墮入虛榮與自我的陷阱,拒絕無數採訪、講座、活動出席的邀請。即使金冰斧

終生成就獎(相當於攀登界的奧斯卡)也是委員會連番邀請,以半強迫手段才如願頒出。也因此,本書作為他正式受訪的官方傳記,實是山界翹首以待多年的作品。 他的攀登,有些登頂了,有些沒有, 但總是像一盞盞燈塔,矗立在世界最困難的山峰中, 指引著風格優異的高難度攀登。 他是阿爾卑斯式攀登精神的傳奇和巨人, 他的攀登已清楚表明了這一切。——美國登山家史提夫. 浩斯(Steve House) 得獎紀錄 ▲博德曼-塔斯克山岳文學獎 ▲班夫山岳圖書獎(非虛構類) ▲美國國家戶外圖書獎 好評推薦 ▲歐特克受美學與風格

驅使,完成了一些最受矚目的攀登,這書探索了這位登山家迷人的複雜性。——攀登家克里斯‧鮑寧頓(Christian Bonington),二〇一五年獲金冰斧終身成就獎 ▲難以有攀登傳奇比得上歐特克,也難以有傳記作家比得上勤懇、文筆優美和博學的柏娜黛。 ——攀岩者暨作家吉姆.佩蘭(Jim Perrin),以《辛普頓和特爾曼》(Shipton and Tilman)一書得獎 ▲對我而言,毫不誇張地說,柏娜黛《自由的技藝》是近十年最受期待的山岳圖書之一。——《登山家》(Alpinist)雜誌總編輯凱蒂.艾夫斯(Katie Ives) ▲不論你是何背景,是坐

著神遊的人還是深黯受苦這門藝術的高山攀登者,都會對「身而為人、為理想而活、享受最純粹的生命」產生某些共嗚。——登山家康拉德.安克(Conard Anker)

2016~2017年東亞背景、生質燃燒傳輸及高山雲霧水氣膠水溶性離子短時間變化

為了解決東亞高山 的問題,作者陳彥銘 這樣論述:

氣膠水溶性無機離子散射太陽光直接影響地球輻射平衡,當成為雲凝結核又間接影響降雨、雲滴散光。生質燃燒普遍在全球各地都有發生,煙團氣膠水溶性無機離子長程傳輸後的短時間變化值得關注。本文於2016年秋季及2017年春季在鹿林山大氣背景觀測站(2,862 m a.s.l.)以自動監測設備觀測PM2.5水溶性無機離子並結合現場相關量測項目進行分析。 2016年秋季在沒有山谷風循環時PM10質量濃度為4.6 ± 2.1 ug m-3,水溶性無機離子只有SO42-高於偵測極限,平均濃度為0.8 ± 0.6 ug m-3;PM10和PM1散光係數分別為14.8 ± 13.5與9.6 ± 9.1 M m

-1,吸光係數分別為1.4 ± 0.9與1.1 ± 0.8 M m-1,可視為秋季東亞高山大氣背景數值。發生山谷風時氣膠水溶性離子SO42-、NO3-、NH4+濃度明顯上升。 2017年春季扣除生質燃燒與山谷風循環後,PM2.5質量濃度、PM10和PM1光學係數、PM2.5水溶性無機離子濃度都較2016年秋季為高。發生山谷風時,各測項數值也都比秋季高,顯示春季大氣背景濃度較高於秋季。春季生質燃燒事件中PM2.5質量濃度上升至22.0 ± 8.3 ug m-3,指標物種K+濃度明顯增加為0.3 ± 0.1 μg m-3,其餘三種無機離子SO42-、NO3-、NH4+濃度分別增加為4.3 ±

1.9、1.1 ± 1.0、1.7 ± 0.8 ug m-3,PM10和PM1散光係數分別上升至164.4 ± 46.4與108.2 ± 30.3 M m-1,吸光係數分別達21.8 ± 7.7與16.8 ± 6.3 M m-1,利用ISORROPIAⅡ模式顯示氣膠水溶性無機離子結合型態可能為硫酸銨、硫酸氫銨、硫酸鉀、硝酸銨、硝酸鉀。最後,針對氣膠水溶性無機離子和大氣輻射衰減的探討,本文發現低相對濕度、非靜風、現址無雲霧的環境,大氣氣膠水溶性無機離子對大氣氣膠光學厚度具有重大影響。

東亞高山的網路口碑排行榜

-

#1.2021/05/20一週高山天氣分析+水情分析 - 山研所

箭頭代表週間平均地面風,其中上方的圖就是自五月上旬至今整個東亞、南海、西北太平洋大致的大氣配置,台灣之所以好天氣連發、如此高溫炎熱主要就是 ... 於 intothewild.com.tw -

#2.日照高山: 東亞文化意象與華文文學青年學者論壇- CityU Scholars

日照高山: 東亞文化意象與華文文學青年學者論壇. Activity: Participating in or organising a conference / an event › Participation in conference. 於 scholars.cityu.edu.hk -

#3.魔山溫泉考: 《北投異托邦》的高地穿越劇場 - 典藏ARTouch.com

相對於此,高山明選擇了北投泉源路一帶的硫磺谷,不僅指向郁永河採硫、伊能嘉矩(Kanori Ino)人類學調查以來的Sanasai傳說圈中消失漢化的巴賽族 ... 於 artouch.com -

#4.臺灣森林的垂直分帶(農業兒童網)

翻開亞洲地圖,位於東亞島弧上的臺灣,西臨中國大陸,北接日本,南邊有菲律賓。 ... 臺灣高山陡峭,植物生存在高山上,有如生存在一個隔絕的孤島,形成生物學上所謂”不 ... 於 kids.coa.gov.tw -

#5.與鴛鴦共舞的綠色精靈:東亞黑三稜 - 環境資訊中心

前幾週我們相繼認識了高山上的鐵線蕨、長相平凡卻不簡單的台灣躉屬植物,以及守護著海岸線的沙丘植物--濱刺麥,從這些豐富多元的植物相, ... 於 e-info.org.tw -

#6.【華視老影片】阿里山森林鐵路是東亞最高的高山 ... - YouTube

【華視老影片】阿里山森林鐵路是 東亞 最高的 高山 鐵路〈1972-12-31〉. 295 views295 views. Nov 6, 2020. 8. Dislike. Share. Save. 華視懷舊頻道. 於 www.youtube.com -

#7.【東亞之巔】沙巴神山登頂生態之旅5天(限包團,時間自選)

【水果市場】讓初到的客人品嘗神山上沒有農藥的新鮮當令水果及高山蔬菜。抵達神山公園管理處進行登記,辦理Check-In手續,隨後前往公園內住宿旅館。 於 hillmont.tw -

#8.難道台灣曾是喜馬拉雅山的一部份嗎? - 泛科學

原來在東亞,臺灣高山生物的地理起源一直是生物地理學關注的焦點議題。雖然臺灣不可能是喜馬拉雅山脈的一部分,但當前主流的假說認為,因為第四紀(約260 萬年前起)的 ... 於 pansci.asia -

#9.我站在高山上| 上下游副刊

高山 櫟是櫟樹家族裡形態與習性都頗為獨特的一個類群,目前多數物種都分布在東亞的高山上,而臺灣就有一種-刺葉高山櫟 · 考察結束,化石被帶回了北京植物所 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#10.阿里山森林鐵道》百年鐵道珍寶串起高山與平地的溫暖旅程

尤其更是在窄軌火車中的翹楚,全長達71.9公里,共通過48個隧道,從海拔30公尺的平地爬坡到海拔2451公尺的高度,為東亞第一高山鐵道。 於 www.cmmedia.com.tw -

#11.「2017環島小旅第一站」---合歡東峰登百岳@ 閒琴藝誌 - 隨意窩

沿台14甲往合歡山、大禹嶺方向行駛,沿途風光明媚,群峰峻嶺連亙百里,藍與綠純淨無瑕,被喻為台灣最美的高山公路,也是東亞高山公路的奇蹟,置身在這個國度裡,有著 ... 於 blog.xuite.net -

#12.世界第一高峰是我國的什麼山峰、東亞高山

世界第一高峰是我國的什麼山峰在PTT/mobile01評價與討論, 提供東亞高山、世界最高峰、東亞第一高峰就來房產建案資訊懶人包,有最完整世界第一高峰是我國的什麼山峰體驗 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#13.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史(有聲書) - 博客來

◎南半球高寒植物山薰香如何跨越赤道來到中央山脈? ◎與加州巨杉齊名的東亞珍貴巨木就在臺灣! ◎臺灣唯一的特有屬植物華參你可曾見過?而它的姊妹竟遠在地球彼端的熱帶 ... 於 www.books.com.tw -

#14.台灣山岳資源知多少系列三- 山岳景觀-五大山脈

也就是說,如果玉山山脈和阿里山山脈之間沒發生斷裂,今天玉山山塊的高度很可能超過6000公尺!有知名地質學者透過地球外體滑動理論,解釋東亞沿海地帶及西太平洋島嶼高山區 ... 於 www.alpineclub.org.tw -

#15.Fuh Kingfu - 我的水墨寫真 - Pinterest

... 宜蘭棲蘭山區的鴛鴦湖自然保留區,海拔1670公尺,位處於山區霧林帶高山湖泊,冬季受到濕冷而強烈東北季風吹襲下易下雪;湖域的原始檜木林.台灣杜鵑.東亞黑三稜. 於 www.pinterest.com -

#16.高山市- 东亚地方政府会议- 日本

市章. Takayama city. 面积. 2,177.61km 2 (2020年) 高山市的面积在日本全国市村町中第一大. 人口. 85,939人(截至2021年4月1日). 男性:41,106 人 女性:44,833 人 ... 於 www3.pref.nara.jp -

#17.微笑的高山精靈 台灣山椒魚

灣屬於多高山的島嶼,高聳陡峭的地形造就. 了不同的氣候帶,也孕育了豐富的生物多樣 ... 分布也以東亞、東北亞及台灣為多。 佐藤井岐雄(1943 年)指出:山椒魚. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#18.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史- PChome 24h書店

以生物地理學的雙眼:生態與演化之眼,開展臺灣高山植物自然史詩 ☆突破島嶼的範圍、國界的限制、走入整個東亞甚至全球地史,大尺度深探演化的生命之網. 於 24h.pchome.com.tw -

#19.台灣高山資料庫【玉山主峰】

玉山主峰標高3952公尺,一等三角點。不但在百岳中名列第一,也是東亞地區的第一高峰。全峰由赤褐色的頁岩所構成,半峰以上全是裸露的岩石,並有一片很大的碎石坡。 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#20.【真正的「東方之珠」是台灣】地表上難得一見的高山島!台灣 ...

許多人認為當代東亞植物多樣性之所以如此特別,一個主要原因是躲過了第四紀更新世最後一次冰河期的摧殘。約兩萬六千年前,末次最大冰盛期(Last Glacial ... 於 buzzorange.com -

#21.趣健行・健行趣第一屆東亞三山TITO盃隆重開爬 - 運動星球

Tina也補充,一般來說,欲攀爬東亞三山,除了需預防高山反應外,在登頂當天都需要凌晨02:00-03:00出發,至返抵登山口至少需具備12小時的體能,加上須 ... 於 www.sportsplanetmag.com -

#22.東亞- 第1頁 - 民視新聞

... 示警中國勿犯台岸田文雄:不容許武力改變現狀,疫情下難回中國!老外選擇移居台灣大讚:高山大海彷彿在家鄉, 拜登上任立即警告中國別在東亞和東南亞搞擴張. 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.晚全新世至今北台灣高山湖泊沉積物特性及降雨型態關聯探討

此時間段東亞冬季季風的增強或可與西伯利亞海自4500年至今的海冰擴張連結。 在岩心中發現三層具低有機質含量的白色黏土層,可能與山崩後底岩裸露風化的紀錄有關。在岩心 ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#24.也是東亞第一高峰,比日本第一的富士山還高 - 每日頭條

台灣玉山是中國東部的最高峰,也是台灣第一高峰,更是西太平洋海島群與東亞地區的最高峰,比日本第一的富士山還高。因此,日本殖民統治時期有「新高山」之 ... 於 kknews.cc -

#25.名譽博士楊南郡簡介 - 國立東華大學原住民民族學院

(15)東海大學與雪霸國家公園合辦〈國際高山生物地理研討會暨鹿野忠雄博士論文發表七十周年紀念〉, ... 1998《鳥居龍藏──縱橫台灣與東亞的人類學先驅》(晨星). 於 b015.ndhu.edu.tw -

#26.Callianthemum pimpinelloides - PictureThis

美花草是一種屬,由來自歐洲,中亞和東亞高山的24種小根莖草藥組成。這些植物是生長緩慢的觀賞多年生植物,對岩石花園很可愛。葉子小而根深蒂固。花呈艷麗的雛菊狀, ... 於 www.picturethisai.com -

#27.[其他]東亞三高山~玉山.富士山.神山比較介紹byTina - 留言版

東亞 三高山我想就下列幾點簡單介紹: 一.依高度排序為(1)婆羅洲神山(4095.2公尺)(2)台灣玉山(3952公尺)(3)日本富士山(3776公尺) 二.以難易程度而言:台灣玉山玉最容易 ... 於 forums.titohiking.com.tw -

#28.中国高山植物区系地理格局与环境和空间因素的关系 - 生物多样性

如中国青藏高原-华北山地-白令海峡-北美西部的落基山脉就被认为是东亚与北美之间植物区系联系的桥梁( 王文采, 1992 ; 路安民, 1999 ), 而横断山区的平行山脉对很多植物种 ... 於 www.biodiversity-science.net -

#29.【荒野新竹週二見】1012(二)在臺灣之巔眺望橫斷山

每當我走向橫斷山,總感到自己回到了家鄉的山林」 橫斷山是一片廣大的山域,它依偎在青藏高原東南緣,是北半球高山植物種類最豐富的地方。橫斷山是東亞高山植物的天堂 ... 於 www.sow.org.tw -

#30.北海道的著名觀光區域汽車移動的時間地圖

利尻、禮文島等離島因高山植物而聞名。 ... 看)高山植物、利尻富士、Sarobetsu原野 泊)利尻町內、禮文町內、豐富町內、稚內 ... 6) 東亞最大的旱耕地帶∕十勝地區. 於 uu-beihaidao.tw -

#31.【myBook】通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史(電子書)

以生物地理學的雙眼:生態與演化之眼,開展臺灣高山植物自然史詩☆ 突破島嶼的範圍、國界的限制、走入整個東亞甚至全球地史,大尺度深探演化的生命之網 於 m.momoshop.com.tw -

#32.029 台灣最高的稜線陳澄波〈阿里山遙望玉山〉 - 高雄市立美術館

陳澄波上阿里山寫生,其實也是對故鄉的真情凝視。玉山標高3952公尺,因為比日本富士山(3776公尺)還要高,是東亞第一高山,日治時期稱為 ... 於 www.kmfa.gov.tw -

#33.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史 - Yahoo購物

◎南半球高寒植物山薰香如何跨越赤道來到中央山脈? ◎與加州巨杉齊名的東亞珍貴巨木就在臺灣! ◎臺灣唯一的特有屬植物華參你可曾見過?而它的姊妹竟遠在地球彼端的熱帶 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#34.台灣健健美-東亞最高峰玉山健行2天2夜(TXG03069)-行程列印

玉山是位於台灣中部的一座山峰,位於南投縣、高雄市、嘉義縣交界處,鄒族人稱為八通關,早期西方人稱摩里遜山(Mt. Morrison),日據時稱為新高山。主峰海拔3,952米、是 ... 於 www.cts-travel.com.tw -

#35.Airiti Library華藝線上圖書館_臺灣高山地區霧雨雪之水象特色

分析結果發現臺灣高山地區雨量於春夏時期高於秋冬時期,以海拔3,180公尺的雪山三六九山莊為例,2012年至2016年研究期間五年平均雨量為3,046.5mm;春雨和梅雨季(3~6月) ... 於 www.airitilibrary.com -

#36.彰化縣三春國小105學年度上學期社會領域第一次定期評量

(○ ) 臺灣地處東亞島弧的中心,地理位置重要。 ... ( 2 ) 臺灣島的高山受到下列哪一種作用的影響,增長速度減緩?①凝結作用②侵蝕作用③堆積作用④光合作用。 於 exam.naer.edu.tw -

#37.台灣島地質結構東西南北大不同

高山 、平原、丘陵、海洋,大地的容貌時時在變換,宇宙的訊息輕輕在敲響。 ... 地形表現包羅萬象,最獨特的還是在這樣一個面積不大的小島上,竟有東亞最高聳的山脈,這 ... 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#38.台灣高山植物的時空旅史 跟著博士說書人去旅山 - Accupass

我們熟悉的紅檜──大和民族口中的東亞第一巨木,是與加州巨杉齊名的世界級珍貴物種。 充滿尖刺的小檗雖不被山友所喜,卻是百岳屋脊上最多變的高山植物,以十三種獨 ... 於 www.accupass.com -

#39.玉山與富士山共同的和平象徵| 台灣教會公報新聞網

由富士山聯想到在台灣的玉山,即「新高山」,玉山也是極其榮美的高山,高達3952公尺,是東亞最高的山。我常對日本人說:「對不起,我們台灣的玉山比 ... 於 tcnn.org.tw -

#40.飛越台灣山脈系列Taiwan Mountains - 五大唱片

第七集玉山山脈高山風情單元帶領大家俯瞰台灣第一高峰玉山所處在的玉山山脈,讓您瞭解東亞最高山,玉山的美麗風情,玉山山脈南端自玉山主峰以下,就 ... 於 www.5music.com.tw -

#41.台灣人必爬一次!新手友善兩天一夜攀上「東亞最高峰」賞絕美 ...

塔塔加到玉山主峰的路上,會經過86座木橋,每一條木橋上都有相對的編號,當你行走於海拔3,000公尺的高山上,看著人為搭建的工程,真的不自覺讚歎及 ... 於 travel.ettoday.net -

#42.台灣3000公尺以上的高山就有268座,是世界少有的。

台灣是一個多山的島嶼,在不到3.6萬平方公里的面積上,分佈超過268座海拔3,000公尺(9,800英尺)以上高峰,是全世界高山密度最高的島嶼之一。其中最高的 ... 於 a19700121.pixnet.net -

#43.東亞生質燃燒對台灣高山氣膠特性的影響

論文名稱: 東亞生質燃燒對台灣高山氣膠特性的影響. 論文名稱(外文):, The influence of biomass burning in East-Asia to the characteristic of alpine aerosol in ... 於 etd.lib.nctu.edu.tw -

#44.東亞地區神山、富士山及玉山登山遊憩服務管理之比較

本研究針對日本富士箱根伊豆國立公園之. 富士山、馬來西亞神山國家公園之神山及台灣. 玉山國家公園之玉山等三座同位於東亞地區超. 過3000 公尺以上之高山,就其各項景觀 ... 於 exp-forest.nchu.edu.tw -

#45.游旨价通往世界的植物 - 孜孜線上聽

與加州巨杉齊名的東亞珍貴巨木就在臺灣! ... 以生物地理學的雙眼:生態與演化之眼,開展臺灣高山植物自然史詩 ☆突破島嶼的範圍、國界的限制、走入 ... 於 www.bcccourse.com -

#46.高山藤繡球

‧別名:, 高山藤繡球,馬桑繡球(植物分類學報),八仙馬桑繡球(植物分類學報),臘蓮、馬桑藤繡球、白馬桑 ; ‧原產地:, 臺灣高海拔地區及大陸之川、滇諸省,分布東亞, ... 於 kplant.biodiv.tw -

#47.「高山生物地理國際研討會暨紀念鹿野忠雄(Tadao Kano)發表 ...

二、大阪民族博物館負責鹿野收藏物的野林厚志教授明年來訪。 三、知悉台東三間國小教師與當地社區人士成立鹿野忠雄讀書會。 四、東亞地區生物及親緣地理研討會明年夏於 ... 於 ws.moi.gov.tw -

#48.玉山國家公園旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

... 也是東亞第一高峰。玉山國家公園橫跨南投、嘉義、花蓮及高雄四縣,是台灣面積最大的國家公園。公園內群峰並峙多達30餘座,是典型的亞熱帶高山的地質,地形以高山及 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#49.【山系野遊】東亞最高玉山主峰 - 健行筆記

日本治理時期發現玉山比日本本國的富士山還高,因此有新高山之稱。 玉山同時也是布農族人的代表山他們的聖山。 而何有此說玉山動植物種類豐富? 其源有自, ... 於 hiking.biji.co -

#50.首選珍藏: 台灣特有植物

... 熱帶與亞熱帶,而從植物地理分布來看則是介於東亞區系與馬來西亞區系之間。由於有這些地理、氣候、以及植物遷徙散佈上處於交界點的特殊條件,加上島中高山林立,蘊 ... 於 digitalarchives.tw -

#51.攀登世界屋脊、造訪秘境西藏的代價有多大?擔心高山症前

攀登世界屋脊、造訪秘境西藏的代價有多大?擔心高山症前,先看看這5點吧 ... 東亞最驕傲的世界遺產!從一雙筷子看日本、中國、韓國、台灣人個性大不同 ... 於 www.storm.mg -

#52.雪山地區高山生態系整合調查 - 臺灣國家公園

表0-3 雪山高山生態系長期監測樣區主要植物組成與環境因子之CCA 分析各排序軸特徵 ... 狀態,臺灣高山昆蟲組成,部分受喜馬拉雅山系影響,部分與東亞北方相似,多. 於 np.cpami.gov.tw -

#53.U&O 宇宙遊蹤- 其實去的時候因為前幾天下雨, 葉子已經掉了 ...

台灣位於亞熱帶卻有 高山 複雜地形,堪稱是冰河時代 東亞 地區的諾亞方舟。 台灣#山毛櫸,就是其中一種冰河時期孑遺植物,因結果率偏低、種子不易 ... 於 ne-np.facebook.com -

#54.秋瑟合歡, 高山芒草的拍攝重點總整理 - DIGIPHOTO

隨著虎杖花落,高山芒草正式接棒,盛開在合歡山上。 ... 全世界芒草分布地區只在東亞和東南亞,其中台灣和日本種類最多,連廣闊的中國大陸土地上也找 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#55.活動總覽 - 秘密基地戶外工作室

玉山主峰─ 走向東亞最高峰. 經典百岳. 06.17 (五) 至06.19 (日), 06.17 (五) 下午7:00 至 ... 能高安東軍縱走─ 滿滿的水鹿和高山湖. N+1系列. 經典百岳. 長程縱走. 於 secretbaseoutdoor.com -

#56.台湾百岳_中国台湾网

台湾是全球高山密度最高的岛屿,高山座座雄伟险峻。 ... 玉山:3952米,为玉山山脉最高峰,不仅是台湾、大东亚第一高峰,也使台湾岛成为世界地势高度 ... 於 www.taiwan.cn -

#57.頂著「東北亞第一高峰」的響亮名號,玉山其實是個親和力滿點 ...

部分台灣高山會有靜山期,是因為考量天氣、溫度過於惡劣不適合登山,以及考量到山林的自然生態休養,部分高山管理處則是會利用這段時間來整修山林間的 ... 於 everylittled.com -

#58.南投合歡山高山杜鵑.清境見晴花園渡假山莊2日豐富行| 山富旅遊

【季節限定】南投合歡山高山杜鵑.清境見晴花園渡假山莊2日豐富行* 【防疫公告】:配合中央流行疫情指揮中心防疫政策* (1) 旅客報名自111年4月22日起出發之「團體 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#59.「東亞最好的森林在台灣!」植物獵人眼中的台灣針葉林

穗花杉屬目前僅有5種,分別分布在中國大陸雲南、華南、越南和台灣島的低海拔山區,和台灣許多人對針葉樹都長在高山上的印象相悖。事實上,穗花杉的第一筆 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#60.為什麼東亞第一高山不是喜馬拉雅山? - 銀行貼文懶人包

為什麼東亞第一高山不是喜馬拉雅山? | 東亞第一高峰- 旅遊日本...-為什麼東亞第一高山卻是台灣的玉山﹝3952﹞,而不是中國的喜馬拉雅山﹝8848﹞呢?更何況中國境內比. 於 bank.financetagtw.com -

#61.人种类型科普:东亚人种高山咸海类型(Mountain Aralid) - 知乎

人种类型科普:东亚人种高山咸海类型(Mountain Aralid). 1 个月前. 该类型是中亚和中国新疆的高颜值类型之一. 身高为较高到高,身材类型方面,瘦长型 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#62.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史 - 讀冊

通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史的書籍與價格搜尋結果, 共有3筆. 還有通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史可參考. 讀冊生活給您閱讀生活的終生服務. 於 www.taaze.tw -

#63.從古至今一脈相傳的喜馬拉雅高山居民-圖博人

安納布爾納保留區的古代居民,遺傳上最接近現代的東亞高山居民,也就是圖博人與夏爾巴人。 總之,這個論文發現,圖博人屬於東亞族群旗下的一支,在 ... 於 neanderthaldna.pixnet.net -

#64.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史 - 第 30 頁 - Google 圖書結果

三千米的高山上,超過四百種的櫻草( Primanda )、六百餘種馬先蒿( Pedicularis )在 ... 東亞豐沛的植物多樣性並非只是一場大自然的視覺饗宴,這些多樣性的誕生與維持實則 ... 於 books.google.com.tw -

#65.登臺灣百岳李漢明「畫」說高山情 - 新紀元周刊

「人與山的對話:山是大自然的一環,山與人比較起來,山更永恆亙古。」 文_ 鍾元 圖片提供_ 李漢明 睥睨東亞的第一高峰,臺灣最高峰玉山海拔3952公尺。臺灣北岸藝術 ... 於 www.epochweekly.com -

#66.東亞天文台合歡山選址簡介

東亞 天文台 合歡山選址 簡介. 地理位置. 台灣位於中國大陸的東南沿海,南北長約350km、東西寬約120km,擁有許多高於海拔3000m以上的高山,但大多無道路可以抵達,唯獨 ... 於 www.astro.ncu.edu.tw -

#67.高山縱走路線 - Travel Wild 荒野旅人

《單攻,圈谷,東亞之巔》 玉山主峰單攻. NT$3,980 · 《山脈,河流,櫻花鉤吻》合歡西峰下華岡一日單攻. NT$3,980. NT$3,680 · 《單攻,磨練,無敵展望》志佳陽大山一天一夜. 於 www.travelwildtw.com -

#68.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

日治時期,日人稱臺灣玉山為新高山,海拔3952公尺,為臺灣第一高山,也是東亞地區第一高峰。 內茅埔社今為南投縣信義鄉愛國、自強與豐丘村,位於陳有蘭溪下游東岸河階 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#69.Orbit - | 台灣地景保育網

玉山不但是台灣第一高峰,也是大東亞的第一高山。因為冬季積雪深厚,整個山區瑩白如玉,因而得名「玉」山。又有人因其積雪四時不融,稱為「雪山」;世代居住其西側山區 ... 於 140.112.64.54 -

#70.阿里山花季奏鳴曲-山形。繪跨時空聯合畫展

玉山舊稱為新高山,為臺灣第一高山及東亞地區第一高峰,日治時期邀請日本畫家來臺寫生,描繪出早期阿里山、玉山峰群景緻,為阿里山林業發展過程中重要 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#71.【圖書】通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史 - 臺灣原住 ...

作者游旨价帶領讀者認識臺灣豐富多樣且十足迷人的高山植物,除了從植物的形態觀察 ... 解釋扁柏屬植物分布跨越太平洋兩側,所謂「東亞-北美生物間斷分布」的情況。 於 tiprc.cip.gov.tw -

#72.母親之河-濁水溪-從高山玩到海邊 - 思旅

再往南則有東亞第一高峰–玉山,這邊的山石在介紹不完,我們就點到為止。 23519392_2005175866361825_3306627147946880953_n.jpg. 登山與單車對部分朋友來 ... 於 www.travel-thinking.com -

#73.臺灣高山植物的時空旅史》導論:在海上孤島看見一整個北半球 ...

從太空俯視,東亞蓊鬱的森林彷彿一條綠色的大河,淌流在蔚藍的太平洋西岸,從北方的極圈苔原到南方的熱帶雨林,寬闊的大地是無數生物棲息繁衍的家園。自 ... 於 www.thenewslens.com -

#74.野生動物:台灣山椒魚,微笑的高山精靈 - 科技大觀園

台灣屬於多高山的島嶼,高聳陡峭的地形造就了不同的氣候帶,也孕育了豐富的生物 ... 因其性喜好寒冷的氣候,所以棲地大都位於溫帶與寒帶,分布也以東亞、東北亞及台灣 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#75.南投縣仁愛鄉清境自然涼X上山摘星 - 2020小鎮漫遊Online

... 一路到松雪樓,成為東亞地區最高海拔以及最接近人口稠密區的星空保護區。合歡山國際暗空公園除擁有世界級天文環境,40分鐘即可抵達以高山草原風情之避暑勝地─清境 ... 於 www.townpassport.com.tw -

#76.玉山國家公園高山生態廁所設置標準之研究- 委辦成果報告

園區內有30座海拔3000公尺以上高山,如玉山群峰、馬博拉斯山、秀姑巒山等;其中玉山主峰海拔3952公尺,是東亞第一高蜂,因攀登困難度不高,為一種大眾化及國際線登山 ... 於 www.ysnp.gov.tw -

#77.Lulin Background Station

鹿林山空氣品質背景站( 北緯23.47°N,東經120.87°E,海拔高度2862公尺)座落於中部阿里山山區,玉山國家公園內。測站自2006年啟用,做為東亞地區少有的高山背景測站之一, ... 於 lulin.tw -

#78.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史- 鏡好聽Mirror Voice

以生物地理學的雙眼:生態與演化之眼,開展臺灣高山植物自然史詩☆突破島嶼的範圍、國界的限制、走入整個東亞甚至全球地史,大尺度深探演化的生命之網. 於 www.mirrorvoice.com.tw -

#79.遍及东亚的一种广泛的高山灌木金杜鹃(Ericaceae)的遗传 ...

仅研究了少数几个植物属,并在东亚的整个地理范围内进行了采样。因此,对该地区高山植物群生物地理历史的了解仍然有限。在本研究中,高寒灌木杜鹃杜鹃 ... 於 www.x-mol.com -

#80.玉山主峰

地質區:脊樑山脈地質區的高山地區. 位置規模:玉山主峰海拔標高3952公尺,為台灣及東亞的一高峰。 地質地形:主要為達見砂岩(玉山主峰層)所構成,其地層以變質砂岩 ... 於 140.112.63.111 -

#81.為什麼東亞第一高山不是喜馬拉雅山? | 東亞第一高峰 - 旅遊日本 ...

為什麼東亞第一高山卻是台灣的玉山﹝3952﹞, 而不是中國的喜馬拉雅山﹝8848﹞呢? 更何況中國境內比... 因此玉山就成了東亞的第一高峰了. 閱讀更多 ... 於 igotojapan.com -

#82.Kang Jieun(姜智恩) - Google 學術搜尋

國立臺灣大學國家發展研究所助理教授 - 引用次數:1 次 - 東亞儒學史、東亞 ... 日韓儒学史における「普遍」と「特殊」-拝読:高山大毅著『近世日本の「礼学」 ... 於 scholar.google.com.tw -

#83.東亞第一高峰

東亞 第一高峰登上東南亞第一高峰~馬來西亞沙巴神山- Yahoo奇摩27-04-2020 ... 不僅可探訪太魯閣氣勢磅礡的險峻高山峽谷;乘坐登山鐵道小火車,穿梭林間觀看阿里山的日 ... 於 isg.naszakultura.eu -

#84.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史有聲書 - Rakuten ...

南半球高寒植物山薰香如何跨越赤道來到中央山脈? ◎與加州巨杉齊名的東亞珍貴巨木就在臺灣! ◎臺灣唯一的特有屬植物華參你可曾見過? 於 www.kobo.com -

#85.世界高山列表- 维基百科,自由的百科全书

以下是世界海拔高度排名前100位的山峰,全部位於亞洲,且多數是國土位於青藏高原的4個國家:中國、印度、尼泊爾、巴基斯坦境內的山脈,只列出在客觀標準下不屬於側峰的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#86.花蓮‧高山島中式日式料理

揚出炸豆腐 · 照燒豬肋排 · 金湯海鮮煲 · 平價美味‧賓至如歸 · 精緻本味‧日式料理 · 大宴小酌‧聚會空間 · 高山島中日式料理定食八五折、滿千送百優惠多 · 花蓮日式定食吹起東亞 ... 於 038334309a.tranews.com -

#87.東亞文化圈的形成與發展: 儒家思想篇 - 第 47 頁 - Google 圖書結果

0 本地政學概念下的「東亞」的哲學表現加以論述。這個哲學表現是京都帝大內所謂西田學派的歷史哲學者們和所提出的 ... 10 高山岩男:《世界史的哲學 「東亞」概念與儒學 47. 於 books.google.com.tw -

#88.高山滑雪世界盃— Google 藝術與文化

比賽主要在滑雪勝地歐洲的阿爾卑斯山舉行,並經常在斯堪地那維亞,北美和東亞進行分站賽事。選手們竭盡所能在四個項目爭取最好發揮:迴轉,大迴轉,超級大迴轉和滑降。世界 ... 於 artsandculture.google.com -

#89.通往世界的植物:臺灣高山植物的時空旅史(WT01016) - 時報出版

以生物地理學的雙眼:生態與演化之眼,開展臺灣高山植物自然史詩☆突破島嶼的範圍、國界的限制、走入整個東亞甚至全球地史,大尺度深探演化的生命之網 於 www.readingtimes.com.tw -

#90.【比鄰亞洲】神聖四千公尺馬來西亞京那巴魯山&台灣玉山

感覺上,這座高山頗具國際性格,但又十分大眾化。 ... 事實上,包括日本群島、琉球、台灣、婆羅洲在內的亞洲大陸與太平洋間的東亞島弧,皆是亞洲大陸中生代及新生代 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#91.遊客評語- 東亞最高峰- Tripadvisor - 玉山國家公園

玉山主峰是台灣也是東亞的最高峰,攀登需要事先申請。路跡明顯,危險陡峭處也多有架設鐵鏈輔助。由於海拔有到3952m,要注意高山症的可能,欲攀登前也要保持一定的體能。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#92.玉山主峰登頂兩天兩夜|東亞第一高峰|台灣百岳登山

行程特色 · 登東亞第一高峰,也是台灣第一高峰百岳– 玉山3952m,又稱玉山主峰、新. 高山 · 全程專業嚮導,深度認識登山知識 · 報名後有「登山裝備使用方法」行前說明會1 小時 ... 於 www.niceholiday.com.tw -

#93.美麗之島國家公園系列(7DVD) | 誠品線上

... 魯閣DVD 4 ─ 玉山國家公園高山之美玉山DVD 5 ─ 台江國家公園潟湖生態遊台江DVD ... 太平洋、台灣高山兩大絕景的太魯閣國家公園,擁有東亞第一海崖清水斷崖,東亞 ... 於 www.eslite.com -

#94.東亞T8 三波長太陽神傳統燈管日光燈管1尺10W 2尺20W 3尺 ...

需購買10隻才出貨** 一箱25隻購買東亞T8 三波長太陽神傳統燈管日光燈管1尺10W 2尺20W 3 ... 2022台灣高山茶王【大禹嶺】手採春茶1斤(4兩*4包加碼送四兩+密封罐+茶 ... 於 shopee.tw -

#95.人種類型科普:東亞人種高山鹹海類型(Mountain Aralid)

該類型是中亞和中國新疆的高顏值類型之一,由東亞人種東亞類型(Sinid)混入黃白混血人種圖蘭人種圖蘭類型(Turanid)形成。同時,該類型的人中,有部分人的... 於 www.getit01.com -

#96.亞洲3大登山景點朝聖:富士山御來光!一生必訪的「一神二玉 ...

世界海拔高度排名百大的高山全都位於亞洲,更是所有登山人的夢想清單,但登山不只需要專業的裝備,更需要體力,想要走入登山這條道路,拜訪世界各地的 ... 於 blog.tripbaa.com -

#97.壯遊東亞三山海外登頂大挑戰 - 蘋果日報

首次嘗試海外攀登高山,Tina建議從富士山入門,逐漸適應高度、增強體能,且富士山沿途山屋設備齊全,食宿無虞。她說,想登東亞三名峰,一般來說,登頂 ... 於 tw.appledaily.com