早療評估的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李瑟基寫的 我家的散漫孩子是創造力隊長:用認知科學讀懂孩子內心、改變生活習慣、提升學習成就感、培養獨一無二的優勢 和童童老師的 撞牆教養學:用12個練習理解孩子,將衝突化為溝通的轉機都 可以從中找到所需的評價。

另外網站早療介紹 - 新北市立聯合醫院也說明:早期療育 是一項專業性整合的服務,對0-6歲發展遲緩兒童,透過不同之專業,如醫療復健(語言、物理、職能治療)、心裡治療、特殊教育、家庭支持、社會福利 ...

這兩本書分別來自三民 和如何所出版 。

銘傳大學 公共事務學系碩士在職專班 李靜玲所指導 林珂伃的 探討我國偏鄉兒童健康不平等情形-以桃園市復興區為例 (2021),提出早療評估關鍵因素是什麼,來自於兒童健康不平等、偏鄉醫療、桃園市復興區、IDS。

而第二篇論文明道大學 資訊傳播學系碩士班 楊志隆所指導 林意安的 身障者以語音識別取代鍵盤打字之研究 (2019),提出因為有 身障、語音識別、鍵盤打字、全形標點符號的重點而找出了 早療評估的解答。

最後網站早期療育| 社會工作室| 醫療支援單位則補充:您的關心和付出,相信孩子會成長的更好,進步的更快!! 早期療育評估特別門診. 一、時間: 1.新竹醫院:星期三下午 ...

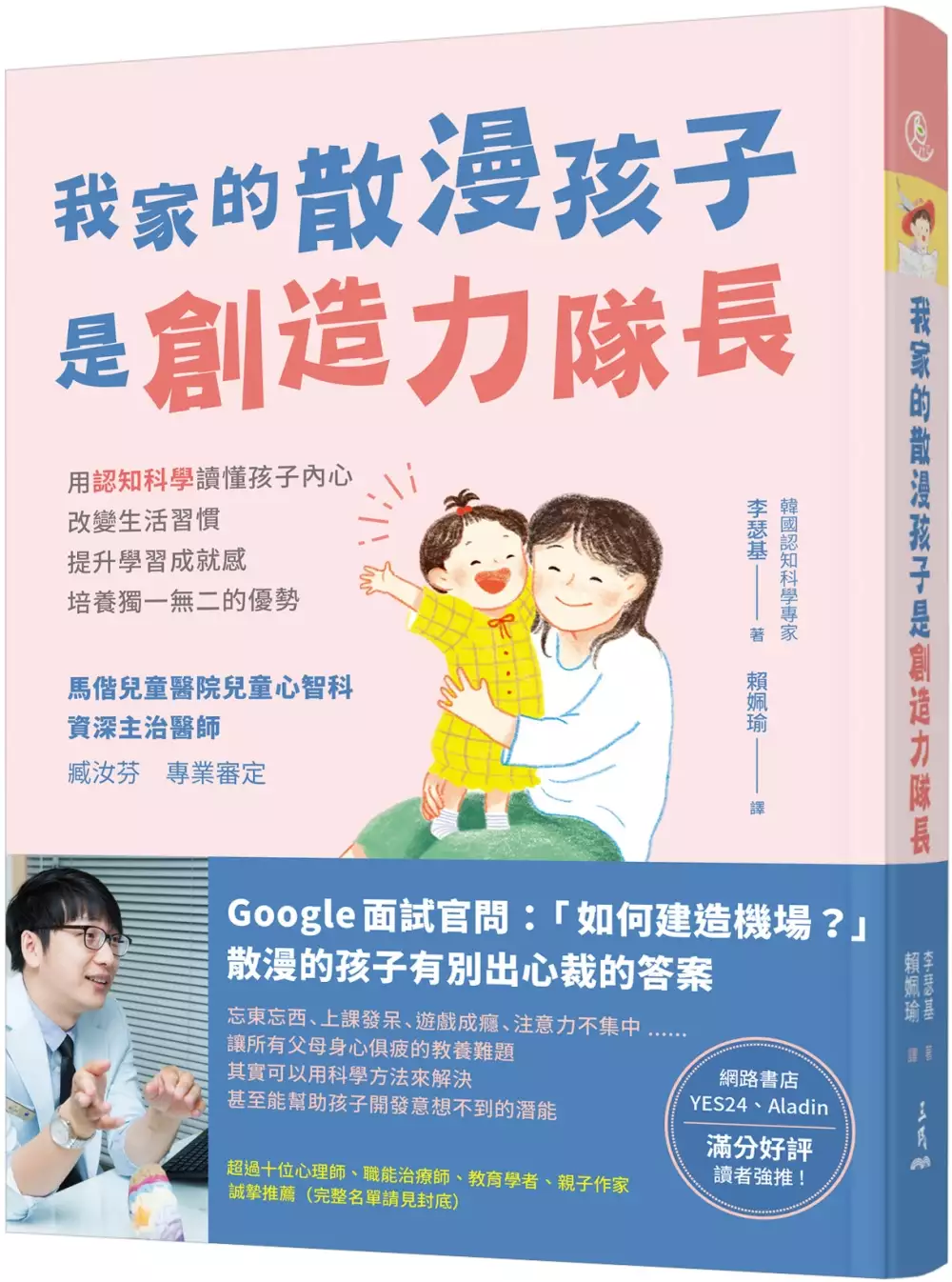

我家的散漫孩子是創造力隊長:用認知科學讀懂孩子內心、改變生活習慣、提升學習成就感、培養獨一無二的優勢

為了解決早療評估 的問題,作者李瑟基 這樣論述:

忘東忘西、搗蛋破壞、遊戲成癮、注意力不集中..... 讓所有父母身心俱疲的教養難題 其實可以用科學方法來解決 甚至能幫助孩子開發「隱藏的潛能」 ★難得一見!韓國網路書店YES24、Aladin讀者一致滿分好評! ★超過十位心理師、職能治療師、教育學者、親子作家共同讚譽! ★中文版特邀臧汝芬(馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師)專業審定 認知科學結合了腦科學、心理學、語言學、哲學、人工智能等領域,本書作者為韓國最受家長信賴的認知科學專家,長期協助孩子的頭腦開發。他在書中根據與家長、孩子第一線接觸的經驗,以及最新、最權威的國際研究,邀請所有父母善用認知科

學來重新認識自己的孩子,真確掌握孩子散漫的原因,並達成以下目標── ●目標1:解決當下的教養難題 【難題1】討厭反覆作業、複習功課。 【解決方式】重視預習,勝於複習。並引導孩子用「自己的方式」預習。 【難題2】喜歡說話,一個人也吵吵鬧鬧。 【解決方式】打造井然有序的環境,用意是「減少視覺刺激」,培養孩子耐得住無聊的能力。尤其注意別在書桌上或書房放置太多東西。 【難題3】因為專注力弱,不懂得關懷與同理他人。 【解決方式】與孩子一起看漫畫時,不聊主角,而是聊周圍人物的情緒,進行「改變立場的思考練習」。 【難題4】容易忘東忘西。 【解決方式】玩

「詞語接龍遊戲」、每天詢問孩子營養午餐的菜色等,提升記憶力。 【難題5】很認真努力,但成績一直不好,越來越沒有興趣學習。 【解決方式】與其一味拉長學習時間,不如協助孩子提升「工作記憶」能力,首要先做的是保障優質睡眠,強化腦神經細胞間的連結網絡。也可以和孩子玩「跟著一起說」遊戲,一併提升聽知覺能力和詞彙能力。 ●目標2:開啟孩子的特殊潛能 Google的人才招募主任曾強調,成為Google一員的首要條件是「冒險」。Google擁有即使失敗也不會遭到指責的文化,而散漫孩子具備的特殊才能之一,就是不拘泥規則、發現新東西的卓越能力,這正是急速變遷的當今社會極為強調的特質。

實際上,你可以這樣培養散漫孩子的潛能── 【方法1】進行「思考(某物件的)其他用途」活動,強化孩子的好奇心與擴散型思考。 【方法2】指導孩子看博物館或遊樂園地圖,讓他自己去找目標地點,藉此培養空間智能。 【方法3】跟孩子一起去逛超市,把超市視為豐富的認知功能測試空間。快速尋找和記憶要買的東西,可以測試語言記憶幅度;尋找正確品項的遊戲形式,可以培養語言範疇能力。 ●養育散漫孩子的路上,您辛苦了。認知科學專家想對你說── 「與其將孩子的行為視為問題,不如隨時謹記孩子行為背後的潛能。」 「如果父母經常露出笑容、感到幸福、內心擁有堅實基準,孩子也能本著『接受滿

滿的愛長大的記憶』,即使遭遇問題,很快就能重新振作。」 「父母是最瞭解孩子特性,唯一能夠幫助孩子探究問題原因到底的人。孩子的天生氣質需要加上父母的協助,孩子才能走向世界。」 本書特色 1.除了實際解決家長每天都要面對的教養難題,也根據《哈佛商業評論》報導指出,國際IT企業紛紛致力於挖掘具有「神經多樣性」的人才(例如ADHD、亞斯伯格症、失讀症等),以支持「多元智能」的立場,撕掉「問題兒童」的標籤,強調如何順勢發展孩子的潛能。 2.家庭之外,也點出散漫的孩子在學校生活中面臨的難題,並提出解決方案。 3.特別收錄注意力不足、過動、人格特質、開學症候群診斷表。

4.詳細說明各種心理檢查(投射測驗與客觀測驗)與受檢注意事項。 5.解答家長最常問的發展遲緩相關問題(例如,語言發展、小肌肉發展等)與早療評估要點。 審定推薦 臧汝芬 馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師 專文推薦 尹雄勇 韓國腦波神經學會會長、神經科專科醫師 誠摯推薦 王意中 王意中心理治療所所長、臨床心理師 吳姿盈 兒童職能治療師 沈雅琪 神老師、資深教師 卓惠珠(花媽) 亞斯教母 尚瑞君 作家、講師 張正芬 國立臺灣師範大學特殊教育學系退休教授/兼任教授 郭葉珍 國立臺北教育大學幼兒與家庭教育學系副教授 曾心怡

初色心理治療所副所長、心理師 黃之盈 暢銷作家、諮商心理師 琦琦 暖心DJ、醫師娘 彭菊仙 親子作家 魏瑋志(澤爸) 親職教育講師 羅怡君 親職溝通作家與講師 按姓氏筆畫排列

早療評估進入發燒排行的影片

需要紙本教材

來粉絲團的相關 影片下留言吧 : )

https://www.facebook.com/watch/?v=719736605241668&extid=HzRMDD0Hvqukmepi

其他發音影片 播放清單

https://www.youtube.com/playlist?list=PLv7cPuH2Tg_mCyUH4C59I7Hb1AU0ZDgDU

探討我國偏鄉兒童健康不平等情形-以桃園市復興區為例

為了解決早療評估 的問題,作者林珂伃 這樣論述:

健康在過去是個人議題,隨著社會發展與政府行政權的擴張,關心國民健康成了國家的事,而健康與否成為評量公共衛生及社會服務政策的參考,相互對照之間及產生所謂的「健康不平等」。我國在少子女化的時代下,守護每一位兒童讓其健康長大是國家的要務,因此消弭兒童健康不平等成為當今社會的重要課題。本研究採用質性研究的深度訪談法,透過滾雪球抽樣的方式,訪談6位在桃園市復興區服務的醫療專業人士有關他們對於復興區兒童健康狀態的觀察,以瞭解我國公共衛生政策、醫療照護體系與復興區兒童健康狀態三者之間的交互影響模式,以探討復興區兒童健康不平等的現象。研究者發現復興區在IDS下設有多元醫療據點,一般醫療服務可謂普及;然而該區

域缺乏專科及次專科醫師,當兒童需要更進一步的診斷與治療時,常因轉診與後續追蹤的不連續性而中斷治療;此外家庭主要照顧者衛教知識的不足以及對兒童發展歷程的低關注也影響復興區兒童健康發展。改善復興區兒童健康不平等可從提升醫療人力、搭配新型態醫療與強化兒童照護網路著手。

撞牆教養學:用12個練習理解孩子,將衝突化為溝通的轉機

為了解決早療評估 的問題,作者童童老師 這樣論述:

減少與孩子的相處衝突, 縮短關係的「撞牆期」! 我身為兒童職能治療師,在工作中時常能見到「同樣的問題」反覆出現的「撞牆期」。 而沒有例外,我們都需要不斷地嘗試、一同修正,才能找出衝突發生的原因,根本地解決孩子的各種疑難雜症。 在「衝突」中,除了顯而易見的「行為問題」外,有沒有什麼是更值得被關注的本質問題呢?而當本質問題沒被解決,我們卻只針對行為進行處理時,會不會就是關係中「撞牆期」出現的原因呢? 我在本書中整理出12個練習,以圖文並陳的方式幫你看見孩子的心聲,減少與孩子的衝突摩擦,陪你一起走過教養的撞牆期!──童童老師 本書特色 現任職能治療師手把手傳授!

★以12 個練習,與孩子建立依附的連結、察覺自我到面對情緒,解決生活中的大小疑難雜症。 ★圖文對照,家長紛紛大讚:「簡明易懂,幽默又能表達重點!」「圖示教學超受用,讓爸媽在育兒之路上不再迷茫!」 作者簡介 童童老師 本名童雋哲,畢業於中山醫學大學職能治療學系、台灣大學腦與心智科學研究所,現任敦南兒童專注力中心技術長及職能治療師。 專長為神經科學、感覺統合、兒童發展、職能治療與評估、教養諮詢、兒童情緒調節與訓練、亞斯伯格特質兒童人際訓練、過動與注意力不足之評估與治療。 在協助過許多家庭後,開設臉書粉絲專頁「童童老師的孩子這樣說」,以簡易的圖文說明複雜的腦科學、心

理學、神經科學等,讓更多父母能理解孩子的行為、情緒。 提供確切有效的方式,讓父母能以適當的方式輔助,解決孩子的各種疑難雜症,因此廣受父母好評。 【自序】 看見孩子的需求,是化解衝突的第一步 第一章 依附建立需求 讓我們把心中最柔軟的地方,留給彼此 1-1 作為父母的定位 孩子為什麼需要父母? 1-2 孩子是怎麼認識主要照顧者的? 前六個月的大腦:適應這個世界的感覺訊息 觸覺:撫摸會對嬰兒帶來愉悅感 ˙練習(一):建立與孩子互動時的觸覺儀式 1-3 主要照顧者該如何回應孩子的依附需求? 孩子在不同階段發展的依附需求 依附關係確認期:六個月到一歲半 依附關係發展

期:一歲半至十歲 主要照顧者該如何回應孩子的依附需求? ˙練習(二):回應孩子的依附需求,分開處理「情緒」與「行為」 第二章 自我發展需求 認識自己,收獲自我動力與自己價值 2-1 自我概念介紹:我為什麼是「我」? 我是如何成為「我」的? 2-2 自我建構系統:我是誰? 不懂自己,所以也不知道自己可以做到什麼事 如何帶著孩子認識自己? 認識自己與「體化認知」(Embodied Cognition) ˙練習(三):畫「自畫像」 2-3 自我評估系統:我好不好? 我的孩子怎麼這麼沒自信?! 自信心是什麼? 社會回饋 預期與結果的落差 自信心、自尊心與挫折忍受度 ˙練習(四):如何在不影響孩子自

我評價的狀態下設立規範 2-4 自我評估系統:自信心越高越好? 類型一:愛面子的孩子 類型二:自以為是的孩子 類型三:第一關都過不了的孩子 ˙練習(五):讓孩子贏過自己 2-5 自我動機系統:我想要! 還記得我們在人生不同階段的「想要」嗎? 學習動機與行為動機 ˙練習(六):動機狀態分析 2-6 自我動機系統:啟動孩子做事的開關 九歲之前的孩子行為,是基於「趨賞避罰」而來 行為類事件:毫無動機,趨避型 A.社會化不足:無法融入群體的一匹狼! B.亞斯伯格特質:難以察覺社交訊息,容易我行我素的小大人! C.規則不明確:一哭二鬧,永遠都在測試底線的小油條! D.權力結構:「誰是老大,我就聽誰的」的

牆頭草! E.過去的負面經驗:一聽到要做事就崩潰的定時炸彈 學習類事件:無學習動機型 F.缺乏學習動機:「學習是什麼?可以吃嗎?」的佛系孩子 ˙練習(七):給孩子選擇權 2-7 自我動機系統:如何讓孩子自動自發? 將外在動機轉化為內在動機 外律→內攝自律 內攝自律→認同自律 ˙練習(八):從外在動機驅使,轉換成內在動機 2-8 自我動機系統:孩子失去學習熱忱怎麼辦? 他說想學,我才讓他學的啊! 有學習動機:需要延續型 影響孩子「探索」動力的因素 影響孩子「成就感」動力的因素 ˙練習(九):陪著孩子解決學習困難! 第三章 情緒發展需求 面對情緒,了解情緒要告訴我們的事 3-1 為什麼我們會有

情緒? 家長的煩惱:孩子,你為什麼不再跟我吐露心事? 情緒是什麼呢? 情緒的本質:在不同的情境下,身體的預先準備狀態 ˙練習(十):同理孩子的情緒 3-2 為什麼我們會有情緒呢? 腦部對情緒的影響——艾略特的故事 情緒與決策的關聯 引導孩子情緒的關鍵 ˙練習(十一):比對自己對於情緒的看法 3-3 如何幫助孩子調節情緒? 情緒與事件記憶 情緒調節的引導 ˙練習(十二):協助孩子調解情緒 3-4 如何幫助情緒中的孩子? 害怕,都是想像出來的? 討厭就是討厭! 你再生氣,我就要處罰你 這沒什麼好哭的 一生要追求的,只有快樂而已? 參考文獻 〈自序〉看見孩子的需求,是化解衝突的第一步孩子

強強是我遇過的孩子中,最讓我緊張,卻也最快解除衝突的孩子。剛上小班的第一週,強強不是在同學身上留下咬痕,就是對同學做出攻擊的舉動,導致全班同學都曾與他發生衝突,無一倖免。 「無緣無故,就突然攻擊同學嗎?」「對!老師也有錄下監視器的影片,而且真的是我們家強強的問題,同學就只是走過他旁邊而已,他就突然扯同學的頭髮,扯到同學尖叫還不停下來。」 強強媽媽只好挨家挨戶的道歉,而每天送孩子上學對媽媽來說,就成為壓力的開始。要不上午才剛過,午餐時間就接到電話,要不中午去學校接孩子時看到老師一臉難色。 「把全班都打了一遍?我真的還沒遇過這種情況。」「童童老師,我該怎麼辦?學校老師說,如果強強再繼續這樣下去,那

學校可能也沒辦法收他了!其實我們已經很感謝學校了,沒有直接叫我們退學,而是希望我們先接受早療評估,看有沒有什麼辦法可以幫助孩子。」「我了解了,那我們就先來討論看看有哪些方向可以介入,才能引導強強不要在學校繼續發生衝突。」 從評估結果來看,強強大多數的能力都不錯。但有一點比較弱的地方,剛好也跟強強出現攻擊行為的部分相關。我們發現強強雖然都能聽懂指令,也能跟別人進行簡單的對話,但在對話時回答的速度比較慢,而且常常會想很久,或乾脆用動作來表示。不僅如此,當要求強強描述情況時,他也只會說出單字,而不是句子,這點也跟語言治療師做的評估結果相符。也就是說,強強的語言理解沒問題,他能聽懂以及處理別人講的話,

但語言表達比起同齡的孩子來得弱,所以常常會有想要說話,卻不知道該怎麼說出口的狀況。 「那跟強強出現攻擊行為有什麼關係呢?」「當我們有想要表達的想法或需求,卻又講不出口時,就很容易因此出現情緒。而強強也因為這樣,才會選擇用肢體動作,來當作無法用口語溝通時的方法!」「老師你這麼說我就懂了,強強真的很容易因為說不出來而生氣,不過為什麼全班同學都會被他打呢?」「以這個年紀孩子容易出現攻擊行為的原因來推論,我猜他可能是想找同學一起玩,但說不出來,也沒人理他,所以才會發展出『用打人來吸引同學關注』的模式。一個同學不行,就換下一個。

身障者以語音識別取代鍵盤打字之研究

為了解決早療評估 的問題,作者林意安 這樣論述:

身障者在求學過程當中,往往面臨要繳交報告的困擾,一則因為本身的肢體障礙,讓使用鍵盤變得非常困難;再則因為中文打字是非常繁瑣的,使得文書作業更加困難。進入職場,最適合身障者的工作,是以電腦為基礎的專業工作,文字的輸入是一個避免不了的工作。由於大數據以及人工智慧的發展,使得語音的識別正確率大大的提高,實用性顯著的提升。本文以搖桿作為介面工具,以減少操作滑鼠及鍵盤的不便性。嘗試以Google翻譯裡面的語音輸入,作為語音轉換成文字的工具,經由身障學生實際使用測試,結果顯示可以大幅的增加文字輸入的效率。另外語音相似的字詞常會發生識別錯誤的情況,如果以鍵盤打字的方式來修改這些文字,將再度陷入鍵盤打字的困

難。依本文測試的結果,建議使用者在輸入會混淆的同音字時,以增加上下文的方式,讓關鍵字被正確的識別出來。再以刪除的方式除去額外增加的字,確實會達到比較好的效率。輔具的操作過程當中,有些步驟是連續的,以單一的指令,完成這些連續的步驟,實驗也證實可以增加文字輸入的效率。本文結合語音辨識與以搖桿操控的輔具軟體,經過測試,確實可以幫助障者更快速的在電腦上輸入文字。

早療評估的網路口碑排行榜

-

#1.聯合評估- 亞東紀念醫院兒童發展中心

早療 聯合評估門診. 孩子及家長依照約定時間至醫院健兒門診櫃檯報到,填寫基本資料 ... 評估完成後,由早療團隊一同討論評估狀況、診斷及需要協助項目,若有需要則由其他 ... 於 sites.google.com -

#2.安兒康|嬰幼兒早期療育與兒童復健

感覺|認知|語言|粗大動作|精細動作社交情緒|生活自理 提供了多樣化的早療評估與發展諮詢並因應評估結果為孩子打造合適的課程及工作坊協助爸爸媽媽在孩子 0-7 歲15 ... 於 e-carebaby.com -

#3.早療介紹 - 新北市立聯合醫院

早期療育 是一項專業性整合的服務,對0-6歲發展遲緩兒童,透過不同之專業,如醫療復健(語言、物理、職能治療)、心裡治療、特殊教育、家庭支持、社會福利 ... 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#4.早期療育| 社會工作室| 醫療支援單位

您的關心和付出,相信孩子會成長的更好,進步的更快!! 早期療育評估特別門診. 一、時間: 1.新竹醫院:星期三下午 ... 於 www.hch.gov.tw -

#5.嘉義基督教醫院兒童發展聯合評估中心- 首頁

成立緣起. 近年來早期療育已成為各界廣為宣導與投入之工作,衛生福利部(原衛生署)亦於民國八十六年開始嘗試在各醫院成立早療聯合團隊,至今全國已有四十五家以上醫院 ... 於 elearn2.cych.org.tw -

#6.兒童發展遲緩,早期介入療育成效

孩童早療. 隨著社會的進步,大眾對孩童早期療育的重要性更加重視,什麼是 ... 評估及治療;讓遲緩的現象能改善跟上正常發展里程碑,增加孩童自理的能力 ... 於 www.jah.org.tw -

#7.復健科-服務項目

兒童早期療育治療兒童接受過發展遲緩評估後,若醫師、治療師建議接受進一步的復健治療,家長們請將評估的報告書帶至診所供醫師參考。醫師看診後,會根據孩童情況開立所需的 ... 於 www.shinkaohosp.com.tw -

#8.桃園市早期療育服務單位彙整表

兒童精神心智評估. 敏盛醫院三民院區(聯合. 評估醫院). 桃園市桃園區三民路三段. 106號. 03-3379340轉230或. 702. 物理治療、職能治療、語言. 治療、心理輔導、聽覺評估、. 於 wefindlove.weebly.com -

#9.通報轉介在做什麼?熟悉早療評估流程把握孩子療育黃金期

第二步: 通報轉介 · 醫院復健:兒童發展評估、復健療育、門診檢查、長期照顧。 · 托育服務:機構式、巡迴輔導等。 · 學前教育:幼兒園、巡迴輔導、國小。 於 grow.heho.com.tw -

#10.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院兒童發展聯合評估中心

為使發展遲緩兒童早期發現、早期介入,並促進及發揮早期療育服務之功能,行政院衛生署國民健康局委託本院辦理兒童發展遲緩兒童評估業務,對有需要的孩子 ... 於 www.ptch.org.tw -

#11.早療評估– 兒童發展評估中心

本院早期療育聯合評估結合復健科、小兒神經科、兒童心智科及社會服務工作室。透過跨部門、跨專業之服務,使來院評估之家庭能得到最完整且全面的評估結果。 於 webdept.fjuh.fju.edu.tw -

#12.什麼情況需要評估作早療? 由超人氣小兒科醫生-黃瑽寧來為 ...

相信大家在孩子的成長過程中,常遇到以下問題? 如何判別小孩的發育是否正常?什麼樣的情況需要評估作早療? 這次,我們很高興邀請到超人氣小兒科醫生 ... 於 www.facebook.com -

#13.兒童發展聯合評估中心-光田醫療社團法人 ...

所謂早期療育是一種人性化、主動而完整的服務。主要是利用多專業整合性服務來解決發展遲緩或發展障礙兒童(尤其是0~6歲)的各種醫療、教育、 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#14.兒童發展聯合評估中心簡介| 衛教單張 - 中國醫藥大學附設醫院

透過早期療育或早期介入,以利早期發現、早期治療,得以把握療育的黃金期與最好的療育效果。 於 www.cmuh.cmu.edu.tw -

#15.大千醫療健康體系_復健科暨兒童發展聯合評估中心

為早期發現發展遲緩兒童並進行療育安置,內政部從民國86年起推動發展遲緩兒童早期療育之方案,設置聯合評估之機制,選擇國內區域級以上的醫院設立發展遲緩兒童聯合評估中心 ... 於 www.dachien.com.tw -

#16.復健醫學部

6.2個月後領取評估報告。復健科魏靚華醫師門診時間:星期三下午、星期四晚上。 注意事項. ☆早療聯合門診時間為每星期四上午, ... 於 old.wanfang.gov.tw -

#17.兒童發展聯合評估「綜合報告書」操作手冊

建議:安排早期療育及門診持續追蹤。 團隊評估建議: 1.OO 科追蹤2. 建議安排OO 治療3.建議就學並照. 會特殊教育評估… 於 www.slh.org.tw -

#18.「兒童發展量表」~提醒家長檢視孩子的發展狀況

家長可依發展量表淺顯易懂的圖說檢視孩子各年齡層的粗動作、細動作、語言及認知、身邊處理及社會性的發展狀況,如果有兩個以上表現不符合,請帶孩子至聯合評估中心或醫院 ... 於 early.kcg.gov.tw -

#19.發展遲緩兒童早期療育服務流程圖

個案管理中心依家庭需求評估結果進行個案分級。另. 知悉個案有兒童及少年福利與權益保障法第54 條規. 定之未獲適當照顧之虞時,應依法 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#20.臺北市早期療育醫療服務機構資源表(附表1

療育復健科. 武俊傑臺北市大同區鄭州路145 號. T:25523234-6336. F:25525586. 財團法人馬偕紀. 念醫院. 評估. 療育. 社服室. 楊桂美臺北市中山區中山北路2 段92. 於 www.rootlaw.com.tw -

#21.發展遲緩兒童早療資源不足立委籲撥補經費人力| 生活

早療評估 量能不足的原因之一,其實是孩子早療的健保給付非常低,導致醫療院所不願意開設評估中心,政府應加強經費,撥補專業人力。 應邀參與記者會的國健 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.早療文章分享| 兒童發展聯合評估中心

本場次邀請到中山醫學大學附設醫院早期療育專業團隊林舒晴語言治療師以實際操作的方式讓爸爸媽媽學習到更多的方法來引導孩子說話,歡迎大家多多參與。 講座日期:111年5月 ... 於 web.csh.org.tw -

#23.發展評估。早期療育- 懶人包|方格子vocus

其中已知的原因為遺傳與環境因素造成的影響是最大的,包括:營養、家庭環境刺激、基因、社會環境、心理因素及腦神經、肌肉系統疾病等。 發展評估. Q3. 於 vocus.cc -

#24.2022年度兒童發展聯合評估(3Y8M)。兒童發展聯合門診。早期 ...

早期療育 。語言治療評估。職能治療評估。物理治療評估。臨床心理評估。貢丸寶寶一年一度的大檢查,流程紀錄與分享. 於 achrry8292.pixnet.net -

#25.台中早療經驗分享1Y11M(診斷評估-通報單位-早療課程-補助申請)

園長建議我若擔心她語言發展的話,這個年紀是可以帶孩子去給醫生評估看看,因為也希望排除有自閉的傾向的可能。之後R媽我就開始爬文做功課,關於早期療育 ... 於 yuzz846846.pixnet.net -

#26.兒童發展復健中心- 基督復臨安息日會醫療財團法人 ...

... 評估並提供相關專業之療育服務。 服務範圍. 臺安醫院的早期療育團隊,由專業的醫師及治療師群組成,小兒神經科醫師關心兒童的神經生理成熟,小兒復健科醫師關心兒童的 ... 於 www.tahsda.org.tw -

#27.兒童發展聯合評估中心

最新消息 2023/05/23. 兒童發展聯合評估門診預約掛號相關規定 · 最新消息 2023/03/01. 2023年臺中市政府社會局早期療育補助每季申請時間. 於 www.vghtc.gov.tw -

#28.早期療育服務- 特色醫療

我們希望不只服務有發展問題的孩子,也希望提供家長關於兒童發展上的諮詢與篩檢服務,藉此貫徹國泰綜合醫院「兒童發展評估暨早期療育中心」的「全方位發展 ... 於 www.cgh.org.tw -

#29.醫療中心 - 衛生福利部雙和醫院- 臺北醫學大學

早期療育 是針對0~6歲發展遲緩兒童,提供的整合性服務。服務內容整合了評估及治療,並有提供多種專業整合性的介入,包括了有醫師(復健科、小兒神經科、兒童心智科、 ... 於 shh.tmu.edu.tw -

#30.我的慢飛天使,將未來託付給雙和早療團隊

「早期療育」就是針對有發展遲緩的兒童所提供的整合性服務。 「雙和醫院早期療育評估中心」以團隊合作的模式,成員包含兒童復健科醫師、兒童精神科醫師、 ... 於 www.shh.org.tw -

#31.資源連結 - 高雄市三民兒童早期療育發展中心

岡山衛生所—兒童發展評估時段駐點服務(委託高雄市立大同醫院辦理). □ 版權所有:高雄市三民兒童早期療育發展中心□ 地址:80764 高雄市三民區九如一路775號 □ 電話 ... 於 kschild.pochild.org.tw -

#32.早療簡介- 兒童發展評估及療育中心- 特色部門- 科別介紹

本院早療團隊提供兒童發展評估鑑定及療育,除此之外,長期支援社區聖安娜之家發展遲緩兒童之療育與照護,2013年開始提供友邦國家(如:帛琉)發展遲緩兒童之鑑定與療育 ... 於 www.skh.org.tw -

#33.台灣早期療育需求評估制度之探討

intervention;或稱早期介入)。 像世界其他許多國家透過立法以建立早期療育制度一樣(Odom,. Hanson, Blackman, & Kaul, 2003), ... 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#34.兒童發展中心介紹 - 耕莘醫院

2001年因應台北縣政府衛生局早期療育業務推動,本院組成跨單位服務的早期療育小組 ... 評估,和家屬一起了解孩子的發展狀況,透過與家長的討論,提供多元且個別化的治療 ... 於 www.cth.org.tw -

#35.最新消息- 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

孩子的發展不能等~早療天使:【台南新樓兒童聯合評估服務團隊】幫助您! 當您的孩子出現以下現象,疑似發展遲緩兒童,可來電諮詢由醫院單一窗口個管師 ... 於 www.sinlau.org.tw -

#36.認識兒童發展評估及療育

兒童發展評估及療育是指對疑似或確定發展遲緩的學齡前兒童及其家庭所提供的整合性服務。藉由全面積極篩檢、完整的評估鑑定以儘早發現及確定孩子的發展問題,並經由 ... 於 www.ntuh.gov.tw -

#37.柳營兒童發展評估中心- 評估中心簡介

註三:經門診醫師複評已無發展遲緩,與家長說明並結束早療復健與結案。 註四:轉介其他科,含小兒精神科、骨科、耳鼻喉科…等,當日門診超過二科以上,僅 ... 於 sub.chimei.org.tw -

#38.台灣早期療育評估治療新進展及未來展望」 - ...

112年早期療育專業人員在職訓練「台灣早期療育評估治療新進展及未來展望」一、主辦單位:台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院-早期療育評估中心二、合辦 ... 於 www.beclass.com -

#39.(常見問題整理)想問早療評估報告書跟聯合評估是不一樣的 ...

如果孩子只有語言遲緩,可以先評估語言項目,但仍建議尋求醫療端評估斷定是否只有語遲。在申請早療課前,建議先請醫生開診斷書以便申請相關補助。不知道你們已經有預約聯合 ... 於 www.wacare.live -

#40.第七章、早期療育

根據美國身心障礙者教育法案(Individuals with Disabilities Education Act, IDEA),早期療. 育服務流程為發現、轉介、篩檢與評估、以至早期介入服務。臺灣自1990 年代 ... 於 chrc.nhri.edu.tw -

#41.兒童發展聯合評估中心

臺中市政府社會局112年度發展遲緩兒童早期療育補助. 2023-02-17. 公告訊息 發展評估流程_學齡兒童及青少年適用. 2023-01-09. 更多科室新聞. 中國醫點通下載. 於 www.cmuch.org.tw -

#42.早期療育服務模式與成效評估學習 - 公務出國報告資訊網

有關美國對發展遲緩兒童的一般性早期介入制度將於心得處做詳細說明。 (三) Summit County Developmental Disabilities Board. 1.SUMMIT DD 服務依據年齡區分:0-5 歲、 ... 於 report.nat.gov.tw -

#43.提高113年早療補助花蓮縣政府作早療兒童家屬最強後盾

... 早療家長教養壓力及促進良好親子互動。 在兒童發展聯合評估上,花蓮縣有二家兒童發展聯合評估中心門諾醫院與慈濟醫院,皆依衛生局及國健署之規定執行 ... 於 www.cdns.com.tw -

#44.早療觀念面面觀 - 新竹兒童發展資源服務網

2.發展評估; 3.篩檢追蹤; 4.醫療復健. 社政. 新竹市政府社會處 身心障礙福利科 電話:03-5352386轉501~503. 主責業務:; 1.福利補助; 2.資源轉介; 3.個案服務; 4.早療日間 ... 於 kids.hccg.gov.tw -

#45.什麼是早療?我的孩子可能需要語言治療嗎?

早期療育 的觀念是”預防勝於治療”,意即盡早發現問題,盡早開始接受療育。早療團隊成員包括各科醫師、治療師、心理師甚至社工人員,會共同參與個案的診斷、 ... 於 www.uscare.com.tw -

#46.羅東聖母醫院兒童發展聯合評估中心

聯合門診定在每週一、三上午及每週二、五下午,由小兒神經科或兒童心智科開始,之後轉至復健科門診,就診期間視病況直接會診相關科別(如眼科或耳鼻喉科)。由各科醫師先針對 ... 於 www.smh.org.tw -

#47.孩子是否發展遲緩?帶您認識發展遲緩及早期療育補助!

... 評估,以免錯過早期療育的黃金時間。本文統整與發展遲緩兒童相關之資訊,像是如何檢視孩子的發展狀況?發現異常時該做什麼?早期療育費用補助說明等 ... 於 www.gov.tw -

#48.早療評估鑑定的流程是什麼? - 掌握兒童發展關鍵

國健署補助51家醫療機構設置「兒童發展聯合評估中心」,如果家長懷疑孩子發展遲緩,應及早就醫評估,搶得早療先機。 於 healthychild.tw -

#49.醫療資源不足…4成遲緩兒苦等評估恐錯失黃金治療期

部桃兒童早療中心執行副主任葉采青說,包括物理、心理、語言等四項單科評估加治療,今年一個月案量約三千人次,比疫情前更多一點。 疫後聯合評估需求個案 ... 於 sdgs.udn.com -

#50.彰化縣兒童發展評估單位

註2:依「彰化縣政府發展遲緩兒童早期療育費用補助實施要點」規定,補助對象應持. 有聯合評估中心或各 ... 上表單位適用於本縣審認早療補助認可之聯合評估中心及評估醫院。 於 social.chcg.gov.tw -

#51.衛生福利部國民健康署112 年度補助地方推動兒童發展聯合 ...

壹、辦理依據. 衛生福利部「發展遲緩兒童早期療育服務實施方案」【108 年12 月25. 日衛授家字第1080909953 號函第九次修正】。 貳、背景說明. 於 www.phchb.gov.tw -

#52.服務對象/內容

早療 聯合評估. 聯合復健科與兒科部和身心醫學科醫師設置早期療育特別門診,針對未滿6歲之嬰幼及學齡前幼兒提供單一窗口諮詢服務及特別門診安排。由醫師 ... 於 taipei.tzuchi.com.tw -

#53.早療如何評估、流程為何?該到哪裡評估?

而所謂的「早療評估」,參考新北市政府社會局資料,完整意思就是指當你於各轄區內衛生所、醫療院所或配合孩子就學之幼兒園進行發展的初步篩檢後,進一步再 ... 於 www.parenting.com.tw -

#54.早期療育(多數內容來自中華民國發展遲緩兒童基金會

Q:早期療育的對象如何? A:凡經過各醫院發展評估中心或評估醫院的醫療團隊診斷,確定有發展落後或疑似遲緩之兒童, ... 於 www.anantainan.com -

#55.門諾醫院兒童發展聯合評估中心- 花蓮

許多家長會有「大隻雞慢啼」的觀念,認為孩子發展慢一點沒關係,因而錯過了早期療育的黃金期。事實上,孩子的發展雖有快有慢、但依循相似的進程,例如:8 ... 於 www.mch.org.tw -

#56.就有問題?三歲半前還不遲~早療復健搶不到,每天半小時一對 ...

辰辰2歲半的時候被診斷出有輕度發展遲緩的狀況,讓父母雙方都不知所措,雖然都有求助於各大單位,但面對發展遲緩的孩子該用甚麼正確的角度去看待, ... 於 www.youtube.com -

#57.桃園市政府-桃園區衛生所-聯合評估醫療院所

早期療育 ; 聯合評估醫療院所. 聯合評估醫療院所. 友善列印【另開新視窗】 · 連結至桃園 ... 評估醫療院所進行聯合評估確診,醫院資訊如下:. 醫療單位, 地址, 聯絡電話. 衛生 ... 於 www.taoyuan-phc.tycg.gov.tw -

#58.早期療育- 婦幼及優生保健

... 評估和診斷,確定診斷後依不同遲緩類型,早期介入,如物理治療、職能治療與語言治療等各項復健治療。 當家長懷疑孩子可能有發展遲緩的時候該怎麼辦? 您可以找醫療衛生 ... 於 www.ilshb.gov.tw -

#59.孩子,我會陪你慢慢長大—遲緩兒早療資源介紹 - 衛福季刊

不只如此,評估中心人員也會根據遲緩兒需求進行教育、社政資源的整合,像小孩需要哪些幼兒園資源、心理輔導老師是否需要到校提供協助,或小學特教資源的銜接、社工對於家庭 ... 於 www.mohwpaper.tw -

#60.復健部兒童發展評估中心

輪播圖標題. 早療團隊聯合評估 . 專業人員在職訓練 . 家長親職講座 . 發展中心進行義診 . 專業團隊討論會 . 兒童發展聯合門診 . 榮獲早療機構督考特優獎 . 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#61.國立台灣大學醫學院附設醫院兒童發展聯合評估中心 ...

花蓮:中華民國發. 展遲緩兒童早期療育協會。2013 年06 月14 日。 Liao HF, Pan YL. The Indicators of Consultation and Visiting for the Joint Assessment Center for ... 於 tacdei.org.tw -

#62.【長庚醫師團】兒童發展遲緩也可被逆轉,父母師長當「吹哨者 ...

早發現早治療. 2022/10/21. 發展遲緩 早療黃金期 發展評估 早療教育. 根據 ... 各職類治療師介入治療. 早療教育|發展遲緩|成長 (若是懷疑小朋友有「發展遲緩」的跡象,要儘早就醫,避免錯過黃金治療期。 於 www.mombaby.com.tw -

#63.早療是什麼?我的孩子需要早療嗎?認識早期療育評估

孩子從0歲開始生理的發展就會不斷的變化與調整,從躺到爬再到走,從不會說話到能完整表達自己的想法,這是身為家長感到最幸福的事情了。 於 circlewelife.com -

#64.臺中市兒童發展聯合評估中心-聯絡資訊及預約情況

依據本府社會局發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫規定,個案可持區域規模以上醫院兒童發展 ... 於 www.health.taichung.gov.tw -

#65.三分鐘搞懂「早療聯合評估」流程 - 語言治療資訊讚

整理撰文/ 語言治療師LIKE 孩子疑似發展遲緩嗎?幼稚園老師建議到醫院評估嗎?想申請早療補助費嗎?各種原因想… 於 likest2016.wordpress.com -

#66.發展遲緩兒童早期療育醫療服務

目前若瑟醫院兒童聯合發展評估中心可提供小兒神經科、復健科、小兒心智科、社工……各專業的評估,通常集中於一日完成,並且有志工協助引導評估流程和動線,減少家長舟車勞頓 ... 於 www.stjoho.org.tw -

#67.該去做早療評估嗎?寶貝2歲半只會講:媽媽,是發展遲緩?

什麼是早期療育(早療)? ... 1. 0-3歲是關鍵:小孩3歲以前是腦部細胞發展最快速的時期,如真的發現孩子有發展遲緩現象,請提早在3歲以前治療,更有機會 ... 於 today.line.me -

#68.兒童發展聯合評估中心- 宜蘭

當家長帶孩子至本中心三科門診(兒科、復健醫學科或小兒身心暨精神科)其中一科做諮詢後,若醫師評估孩子符合早療聯合評估收案,會直接交由復健科個管師負責安排聯合評估 ... 於 www.pohai.org.tw -

#69.孩子需要「早療」別緊張!職能治療是什麼?一次看懂關於 ...

... 評估的專有名詞更是看得霧煞煞!早療到底是什麼?老師可以判斷孩子是遲緩兒?職能治療、語言治療都在玩遊戲?以上常見問題以及各種早療的專業名詞就讓 ... 於 www.mababy.com -

#70.聯合評估:台灣各縣市提供聯評醫療單位 - 兒童發展

查詢評估醫療單位早療指引➼ 若經由兒童發展檢核表,發現孩子有遲緩的可能,建議可前往醫院進行聯合評估,家長可以經由通報轉介中心協助或自行掛號預約。 於 grow.heho.com.tw -

#71.評估鑑定及療育單位

評估 鑑定及療育單位 · 點閱數:81874 · 資料更新:112-09-05 15:47 · 資料檢視:112-09-05 15:47 · 資料維護:臺北市政府社會局早療通報轉介中心. 於 www.eirrc.gov.taipei -

#72.歡迎光臨財團法人恩主公醫院兒童發展聯合評估暨早療中心

聯合評估:每週四下午13:30(約診制) 中心的特色為單一窗口及聯合門診:經由一般門診醫師看診後,視兒童需要再轉介早療中心安排早期療育聯合門診,由早療中心個管師提供 ... 於 www.eck6800.idv.tw -

#73.服務項目| 早療聯合評估流程

(心理評估需時60分鐘,物理、職能、語言分別每30分鐘評估一位個案,其中5-10分鐘為評估結果回饋與家長討論與說明,如果家長遲到,會影響到下一位接受評估 ... 於 www.ylh.gov.tw -

#74.中心介紹

東元醫療社團法人東元綜合醫院有鑑於此,在衛生署、新竹縣政府、衛生局及社會處的指導協助下,在92年1月成立了新竹縣第一家發展遲緩兒童聯合評估中心暨兒童早期療育中心, ... 於 www.tyh.com.tw -

#75.早療是什麼?認識4大遲緩兒特徵即時早療評估

(一) 早療評估項目:你的孩子需要早療嗎? · 粗大動作:大動作、軀幹與四肢肌肉表現,例如坐、躺、站、跪等維持和改變姿勢的能力,與爬、走、跳等移動能力。 · 精細動作: ... 於 withyoupsy.com -

#76.小兒科部> 單位介紹> 兒童發展聯合評估中心

... 評估和系統化之鑑別診斷。對於確認發展遲緩兒童擬定個案早期療育之治療規劃,並且協助家屬申請社會福利及轉介必要之早療機構、和提供家庭諮詢等服務,亦擔負教育家屬 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#77.東基醫療財團法人台東基督教醫院> 兒童發展聯合評估中心

在這些發展遲緩的兒童,若能及時接受發展評估鑑定及早期療育,尤其是在三歲之前介入,則往往能有效的提升其神經智能發展,發揮每個兒童之潛能,減少其未來對特殊教育與社會 ... 於 www.tch.org.tw -

#78.兒童發展聯合評估中心兒童發展聯合評估中心- 桃園

到了2005年,經桃園市政府衛生局核准成為桃園市「早期療育聯合評估醫院」。 ... 2013年《復健專業到社區,早期療育零距離》專案通過SNQ國家品質標章肯定,本中心持續延伸早療 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#79.兒童發展評估療育中心專任醫師- 台北

臺北市立聯合醫院兒童發展評估療育中心主任; 臺北市早期療育綜合服務中心主任; 臺北市立婦幼綜合醫院心智科主任. 主治醫師─羅筠醫師. 學經歷. 國立陽明大學醫學系畢; 台北 ... 於 cdaic.tpech.gov.tw -

#80.0-6歲】發展遲緩兒童評估及療育

早期療育 是指為了讓發展遲緩或有可能發展遲緩的孩子能夠儘早克服發展遲滯的現象,趕上一般孩子的發展或者減少日後生活產生障礙的機會,所提供的整體性服務。若是越早接受 ... 於 born.taipei -

#81.發展遲緩兒童早期療育

提供疑似發展遲緩兒童可至22縣市兒童發展聯合評估中心進行評估確診,以早期診斷及早期療育。 早期療育機構概況 政府鼓勵與委託民間辦理之早期療育機構(含兼辦早期療育業務 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#82.關於早療該知道的一些事| 心理專欄

但反過來說,若是透過比對發現孩子確實落後很多,或是多個項目都在遲緩邊緣,那麼就有明確的目標和依據接受早療了。 幹嘛還要每個孩子看狀況個別評估,就 ... 於 www.cjclinic.com.tw -

#83.雲林縣早期療育服務彙整

聯合評估中心: 財團法人天主教若瑟醫院 地址:雲林縣虎尾鎮新生路74號 電話:05-6337333分機2237 · 聯合評估醫院 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 地址:雲林縣斗六市雲 ... 於 social.yunlin.gov.tw -

#84.亞東院訊

也就是說第一線兒童照顧者(家長、幼稚園老師、醫護人員)藉由這檢核表發現可能有發展遲緩的個案,再進一步轉介設置有早期療育(簡稱:早療)聯合評估門診的醫院或評估中心, ... 於 www.femh.org.tw -

#85.發展遲緩兒童聯合評估中心- 東港 - 安泰醫療社團法人

中心簡介│. 由於屏東縣受狹長地理環境因素的影響,使得家長接送孩子到指定醫療院所評估療育的過程中,總是充滿了冗長的等待與舟車勞頓之苦。本院有鑒於早期療育的服務 ... 於 www.tsmh.org.tw -

#86.復健部兒童發展評估中心- 早期療育Q&A

A2.請掛青少年心理衛生科(週一至週五下午皆有門診),心智科的醫師會協助您。 Q3.請問孩子去年評估過,今年要如何追蹤?是否要重新評估? A3.評估綜合報告書 ... 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#87.110 年度兒童發展聯合評估中心實地輔導訪查委員 ...

專業. 督導. 人員. 資格. 臨床心理師全職從事早期療育評估與介入5 年以上者。 督導. 方式. ➢ 第1~2 年至少接受12 小時/年臨床實務督導。 ➢ 第3~ ... 於 www.tpta.org.tw -

#88.兒童發展聯合評估中心服務聯絡資訊

早產兒健康 · 幼兒園健康促進 收闔. 相關資源. 定位點. ::: 首頁 >健康主題 >全人健康 ... 家長如果發現孩子有疑似發展異常狀況,本署現已補助75家醫療機構設置兒童發展聯合 ... 於 www.hpa.gov.tw -

#89.早期療育服務

1.本流程按發現通報、通報轉介、聯合評估、療育安置順序進行。 (1)發現通報:包含醫療機構、幼兒教育機構、托育機構、早期療育機構、社福機構、家長或監護人 ... 於 zh-tw.sltung.com.tw -

#90.4歲童指令只做一半?早療評估翻轉發展遲緩 - 自由健康網

經過評估發現,小雨是工作記憶(Working Memory)缺陷,導致語言障礙。家長若發現孩子到了4、5歲還是無法執行較長指令或只做一半,最好要進行早療評估 ... 於 health.ltn.com.tw -

#91.小兒科聯合評估門診

早期療育 是全世界重視的兒童福利公共議題,美國約15%兒童有發展遲緩,但不到五分之一的兒童在3歲以前接受早期療育,台灣0 - 6歲發展遲緩兒通報率只有1.9%,顯示國內 ... 於 www.kmsh.org.tw -

#92.兒童發展聯合評估中心

無法配合兒童發展聯合評估之服務時段之兒童,可先掛小兒復健科早期療育發展遲緩門診,醫師會視孩子的需要轉介至其他科別進行診療及評估工作。團隊每月定期 ... 於 www.tmuh.org.tw -

#93.發展遲緩兒童早期療育

指在認知發展、生理發展、語言及溝通發展、心理社會發展或生活自理技能等方面,有疑似異常或可預期有發展異常情形,並經衛生主管機關認可之醫院評估確認,發給證明之未滿6 ... 於 sntroot.e-land.gov.tw -

#94.通報轉介在做什麼?熟悉早療評估流程把握孩子黃金治療期

經評估確認後,會依個案狀況安排適合的早期療育課程,並提供衛教與後續的門診追蹤。或轉介相關醫療院所復健或教育托育安置、早療機構安置等。 看更多: ... 於 tw.news.yahoo.com -

#95.早期療育就診流程圖-三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

三軍總醫院早期療育評估就診流程圖(2023年9月修訂版本),,, ,,, ,, 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#96.聯合評估孩子發展遲緩

早療 守護天使志工 · 如何捐款 · 我的優勢卡介紹 · 線上製作我的優勢卡. ×. 首頁 · 家長專區 ... 評估完成後,評估單位應給予評估報告書,依評估報告書建議,可以至醫院、診所 ... 於 www.fcdd.org.tw -

#97.早期療育評估中心

早期療育 應當是醫療、社會、家庭及教育全面性的支持性服務,本院於家庭關懷層面也投入專屬早療社工人力,藉由家庭評估的作用,及時了解問題給予最適切的協助;另外,本院於 ... 於 www.mmh.org.tw -

#98.評估中心 - 成大小兒科- 蘋果網頁設計

早期療育 的定義: 對具有特殊需求的嬰幼兒提供早期發現、早期診斷,並針對其需求提供專業性的醫療、復健、特 ... 於 xn--f5qt4q1pcv5i2k7ax53ao5g.i-web.com.tw -

#99.該去做早療評估嗎?寶貝2歲半只會講:媽媽,是發展遲緩?

早療評估 是透過一系列客觀方法,評估不同年齡層兒童的發展狀況,如發現發展遲緩,最好在3歲之前進行治療,也就是所謂的「早療」。如何發現孩子有發展遲緩 ... 於 mamibuy.com.tw -

#100.兒童發展聯合評估中心

根據世界衛生組織統計約 6%至8%的幼兒存在有發展遲緩的問題。為了早期發現、評估這群孩子,並給於他們最適當的治療與教育,因此長庚紀念醫院高雄分院, ... 於 www1.cgmh.org.tw