日本NHK 感謝台灣捐款 特集的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

日本NHK 感謝台灣捐款 特集的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦木下諄一寫的 阿里阿多‧謝謝 和萬維鋼的 萬萬沒想到(全新封面版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和新視野NewVision所出版 。

國立政治大學 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 李世暉所指導 王瑞豐的 第二次安倍晉三內閣對台政策研究 中國因素之分析 (2020),提出日本NHK 感謝台灣捐款 特集關鍵因素是什麼,來自於安倍晉三、台日關係、日中關係、突破期、上升期、停滯期。

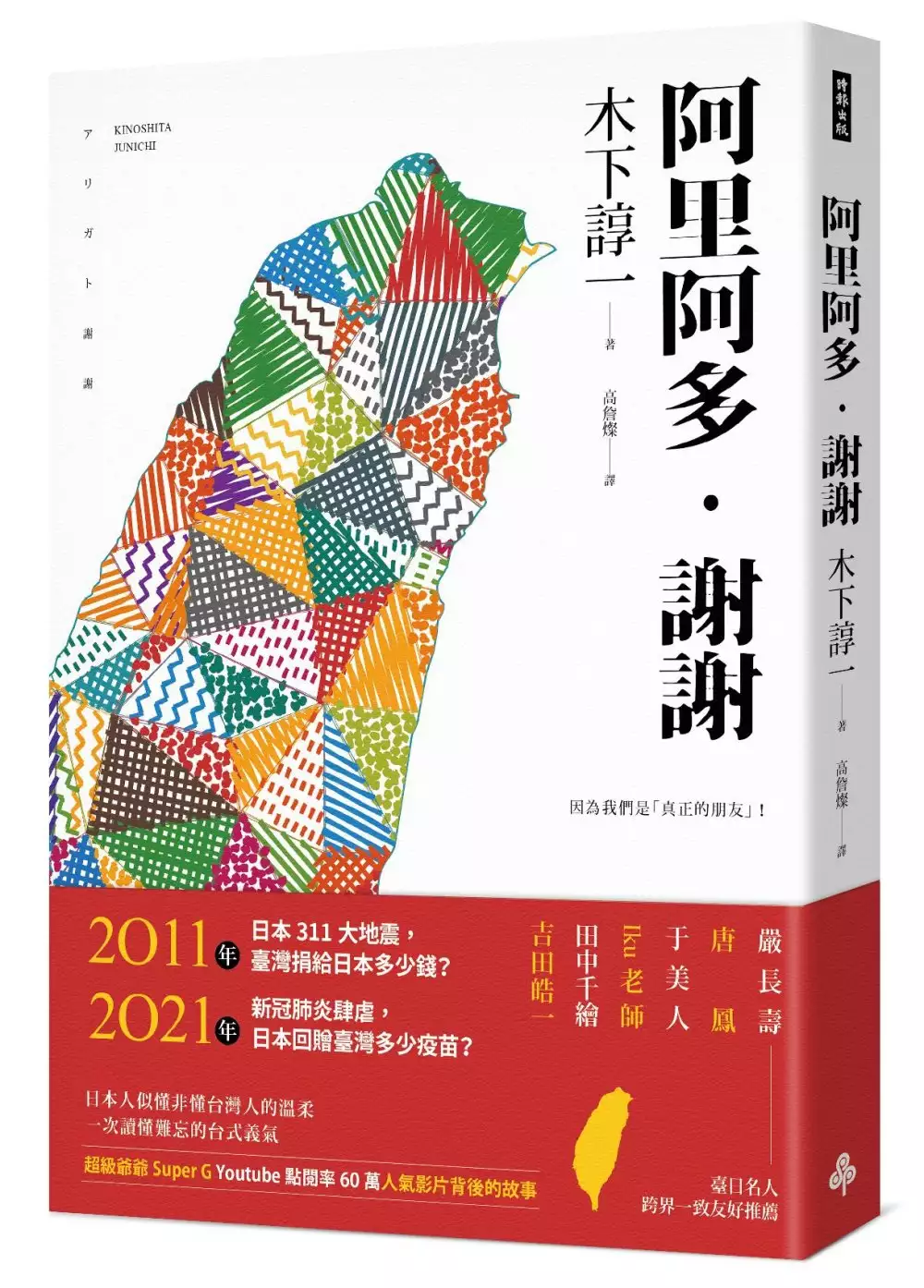

阿里阿多‧謝謝

為了解決日本NHK 感謝台灣捐款 特集 的問題,作者木下諄一 這樣論述:

2011年,日本311大地震,臺灣捐給日本多少錢? 2021年,新冠肺炎肆虐,日本回贈臺灣多少疫苗? 日本人似懂非懂 臺灣人的溫柔 一次讀懂 難忘的臺式義氣 日本爺爺Youtube點閱率60萬人氣影片背後的故事 「謝謝臺灣的很多朋友當年願意伸出暖手幫助日本。我們會把那時候受到的感動一直留在心中並傳遞給下一代的人,因為『我們是真正的朋友』。」──田中千繪(女演員) 長居臺灣,曾獲臺北文學獎的木下諄一,曾在臺出版文學小說、散文隨筆,中文寫作能力令人驚艷,備受好評。這次他改以母語寫作,因為要以日本人的身分,探究並感謝臺灣在日本

311大地震後對日本的大力支持捐獻。木下以流暢易讀的筆法,寫出大地震後,臺灣民間如何自動自發發起捐款的故事,以及日本民間如何發起感謝廣告「謝謝,臺灣」的過程。 木下諄一除了寫作,也以「超級爺爺」的名號在Youtube發聲,他表示311大地震雖已過去十年,然而那一年臺灣為災區捐了龐大的錢(超過日幣兩百億),這個不簡單的善舉日本人絕對不會忘記。「超級爺爺」拍了好幾支影片,與大家分享關於這本小說在日本引起矚目以及重新解析臺灣捐款之謎的影片,在Youtube上單片就累積高達60多萬的點閱率和熱烈迴響。 小說2017年在日本出版後已經再刷多次。木下諄一接受十多家專訪,包括

NHK等媒體都熱烈報導導,並在日舉辦多場巡迴演講。很多日本人對於臺灣二話不說就慷慨解囊的溫暖義氣覺得感動又不是很了解,應該也是這本書在日本熱賣的原因吧。2021年,臺灣新冠肺炎疫情肆虐,日本五度捐贈疫苗,日本外務大臣茂木敏充表示,當年311大地震時臺灣提供許多支援,日本感念在心,回贈疫苗也是展現日本與臺灣間的友誼。其實,很多臺灣人也不清楚311當年的捐款已達200億日幣如此鉅額,身為曾被許多日本人感謝的臺灣人,難道不該進一步了解這令人暖心的過程以及深深的羈絆是怎麼生成的嗎?讀完這本小說,對彼此說一聲「阿里卡多,謝謝」,台日美好友誼,從此又向前跨一大步! 名人推薦 嚴長壽、唐 鳳、于

美人 Iku老師、田中千繪、吉田皓一 ──臺日名人,感動友好推薦 欣聞木下先生利用小說的筆調,重新帶讀者回到了日本三一一海嘯發生的第一時間,台灣民間自發性想伸出援手的熱切反應,在在顯示兩地民間深厚的友誼。尤其可貴的是這本書先在日本發行廣受關注,然後再回到台灣,讓台灣的讀者能夠重新回顧那一段真情流露、唇齒相依的跨國界友誼。目前國與國之間政治衝突不斷,發自內心的關懷,才是未來世界人類邁向文明最重要的解方。──嚴長壽 二○一一年三月十一日。 這是很多日本人的心中永遠忘不了的日期。 身為曾經被木下諄一先生的《アリガト謝謝》日文版感動過的我,一直期待著這本小說的

中文版。現在能夠有機會讓更多人閱讀這本臺日之間真正發生過的溫暖故事,真替木下先生感到開心。 謝謝臺灣的很多朋友當年願意伸出溫暖的手幫助日本。我們會把那時候受到的感動一直留在心中並傳遞給下一代的人,因為「我們是真正的朋友」。──田中千繪

第二次安倍晉三內閣對台政策研究 中國因素之分析

為了解決日本NHK 感謝台灣捐款 特集 的問題,作者王瑞豐 這樣論述:

日本與中國於1972年建交,致使台日於同年斷交,台日兩國長年維持非官方之交流,至今雙方關係發展均免不了受到「七二體制」及中國等因素所左右。第二次安倍晉三內閣自2012年12月至2020年9月,創下史上首相任期最長紀錄,由於渠受家庭等因素之影響,相對友我,加上2011年「東日本大震災」後,日本社會普遍瀰漫友我氣氛,爰其任內台日間有較多突破及進展,蔡總統及駐日代表謝長廷均表示,安倍首相堪稱史上對台最友好之首相。為方便外界了解安倍首相友我及其政策受中國等因素影響情形,茲將本論文分為三大部分,首先提及斷交後之台日關係,除回顧台日斷交時之「七二體制」,並略提李總統登輝、陳總統水扁及馬總統英九第一任時期

之台日關係外,其次探討第二次安倍內閣台日關係進展三個分期,即突破期、上升期、停滯期,最後再討論影響台日關係之中國因素,並包含安倍首相如何受家庭等影響。綜合以上討論,可看出安倍首相任期雖不到8年,並受到日中兩國積極改善關係及我國仍維持福島等5縣食品進口台灣限制等之影響,惟台日關係在各領域之進展良好且迅速。安倍首相雖於2020年8月突然宣布辭職,惟其對台諸多突破「七二體制」之友好政策,實乃有目共睹。另鑒於外界十分關心後安倍時代之對台政策走向,爰將在結論時進行簡析,並略提台日間難以突破之議題,以供外界參考並利今後制定對日政策。

萬萬沒想到(全新封面版)

為了解決日本NHK 感謝台灣捐款 特集 的問題,作者萬維鋼 這樣論述:

用理工科思維啟蒙大腦,以科學視角提供有助於認識世界的正確工具 避開常識慣性思維陷阱、拒喝成功學心靈雞湯、克服濫情理盲 ‧萬用機率論助你正面突破困境? ‧判斷陰謀論的科學及合理性? ‧練習一萬小時真能成就天才? ‧魯蛇如何出人頭地? ‧醫學研究結果能當真嗎? ‧靈魂轉世真有這回事? ‧真理追求者其實喜歡被別人改變想法? ‧創新竟是落後者的特權? ‧弱聯繫人脈助你事業亨通? ‧如何以庖丁解牛的方法閱讀一本書? 邏輯+數據+實驗+文獻,以科學思辨突破盲點,強化獨立思考! 《萬萬沒想到》是作者在「學而時嘻之」博客(部落格)八年來之精粹,採

三大主題三十三篇嚴選好評文章集結而成。 本書融合行為經濟學、認知心理學、社會學、數學、統計學、物理學等多種專業,以嶄新的科學視角切入解讀生活中萬事萬物。作者除重新校訂修改文字外,並針對部分文章進行補充及改寫,添加新的科學研究及素材,豐富全書的思維脈絡,讀完本書相當於讀了十多部巨著,希望在充滿「常識」謬誤的世界裡,給讀者帶來最頂級的「乾貨」跟「猛料」。 本書特色 1.作者為知名視頻節目「羅輯思維」策劃人,並身兼科普暢銷作家,本書集其部落格八年文章精粹,加上修訂部分文字及補充改寫,內容更加豐富紮實。 2.特為台灣讀者撰寫台灣版序,分享科普寫作的觀察心得。 3.是

中國近年來叫好又叫座的科普書籍,累計銷量達數十多萬冊,並獲得央視年度好書、文津圖書獎等多個獎項、虎嗅網及豆瓣讀書等推薦。 作者簡介 萬維鋼 筆名「同人于野」,前物理學家,現科學作家,「學而時嘻之」博主,羅輯思維視頻節目策畫人,現定居美國。 1999年畢業於中國科學技術大學,曾任美國科羅拉多大學物理系研究員。曾為《新知客》、《新知》、《東方早報上海書評》特約撰稿,在天涯名博、知乎、果殼網、觀察者、共識網等設有專欄,在《麻省理工科技創業》、《商界評論》等報刊和網站發表多篇文章,並為《流言時代的賽先生》、《十萬個為什麼》(新版)的數學分冊及物理分冊作者之一。 著有暢銷書

《萬萬沒想到》、《智識分子》等,並在羅輯思維旗下「得到」App中開設《萬維鋼‧精英日課》專欄。 台灣版自序 科普的三個境界 Part 1反常識思維 「反常識」思維 別想說服我! 真理追求者 壞比好重要 最簡單機率論的五個智慧 一顆陰謀論的心 橋段會毀了你的生活 健康的經濟學 核電廠能出什麼大事 Part 2成功學的解藥 科學的勵志和勵志的科學 匹夫怎樣逆襲 練習一萬小時成天才? 最高級的想像力是不自由的 思維密集度與牛人的反擊 上網能避免淺薄嗎? 高效「衝浪」的辦法 筆記本就是力量 用強力研讀書 創新是落後者的特權:三個競爭故事 過度自信是創業者的通行證 奪魁者本色 打遊

戲的三個境界 窮人和富人的人脈結構 Part 3霍金的答案 亞里斯多德為何不數數妻子有幾顆牙 物理學的邏輯和霍金的答案 怎樣用統計實驗檢驗靈魂轉世假說 一個關於轉世的流行病學研究 擺脫童稚狀態 怎樣才算主流科學? 科研的格調 喝一口的心理學與喝一瓶的心理學 醫學研究能當真嗎? 真空農場中的球形雞 台灣版自序 科普的三個境界 《萬萬沒想到》是我的生平第一本書,它說的是怎麼用科學方法和科學思維去理解這個複雜的現代世界。這本書目前為止在中國大陸賣出將近二十萬冊,讀者給打了高分,獲得了很多獎項,書中內容經常被人引用。大陸之外,它已經在韓國翻譯出版,現在又出了臺灣版,而且英文版也在準

備之中。我收到好多讀者的熱情鼓勵,受寵若驚。 可以說一個科學作者所能夠期待的東西,《萬萬沒想到》都得到了。這並不是因為我有多厲害,而是因為我特別幸運──我趕上了一個科學可以流行的時代。 我就想用這個機會,分享一點我對中文世界科學寫作的看法和心得,順便也向臺灣讀者介紹一下大陸這邊的青年思潮。 大陸傳統上,科學寫作這個工作叫做「科普」──向公眾「普及」科學。「科普」似乎是作者居高臨下的態度──這個知識太高級了你不懂,我給你講講,讓知識落地,讓科學流傳──就好像老師講課甚至牧師佈道一樣。在內容匱乏的時代這個姿態也許可以,而現在則不行。電影、電視、遊戲、社交網路這些東西早就佔領

了大部分人的大部分時間,現在連讀書的人都很少,又有多少人會去讀一本科普書呢? 讓科學流行,到底是為了對科學好呢?還是為了對讀者好?難道讀科普書是一項公益活動嗎? 我認為科學寫作的出發點,必須是為了讀者。科學知識、科學方法和科學思想,是我們這個時代最有用、也是最有趣的內容。讀科普書應該純粹是為了自己,那些不讀科普書的人虧大了。 我甚至認為,「科普」根本就不應該作為一個特殊的內容分類──未來所有值得讓人讀的文章都應該與科學有關。科學寫作,應該成為一種普遍的寫作方式。 以我之見,當前的「科普」,有三個境界。 第一境界是科學知識。有些科學知識可以破除迷信,比如「

鬼火其實是磷火」。有些科學知識在日常生活中非常有用,比如某某東西致癌或者不致癌,中式坐月子法到底好不好。還有些科學知識純屬談資,可以顯示一個人博學多才,比如說太陽系到底有九大行星還是八大行星,其中的歷史掌故。這些知識,是晚報和中學生讀物中的流行內容。 不過讓我說的話,這些內容統統不值得專門寫文章。它們最多只適合給文章做個邊角素材,平時應該以什麼百科的形式放在網上,誰想瞭解就用搜尋引擎直達。讀者之所以覺得科普文章沒意思,就是因為這樣的科普文章的確沒意思。 第二境界是科學思想。有知識不等於有思想。知識只是一點,思想則是包含這一點的前因後果,是一個故事,還可以是一套方法論。比如說,你

告訴我蜜蜂傳遞資訊是靠跳舞,這只是一個知識──我拿它有什麼用呢?但如果你告訴我蜜蜂的群體決策機制──怎麼偵查,怎麼交換資訊,怎麼投票表決,科學家是怎麼知道的,跟人類的決策方式怎麼對比──那這篇文章就很有意思了。讀者從文章中得到的就不僅僅是多少條知識,更是思維的樂趣。 而且思想可以借鑒,可以類比,可以舉一反三,可以跟別的思想組合。思想可以讓人成長,可以作為工具和武器。大陸青年中有個流行詞叫「三觀」,說的是世界觀、人生觀和價值觀。科普的最重要作用就是幫人「正三觀」。一個人如果掌握很多科學思想,他就對這個世界有個正確的看法,就能過好這一生,就知道什麼東西值得追求。 第三境界是科學本身

。現代科學越來越專業化,科學家距離公眾越來越遠,這對雙方都不好。你說一句「某某歐洲頂尖科學家、某某委員會認為基因改造食品無害」,公眾就能相信基因改造食品無害嗎?你說一句「建這個加速器有可能帶來重大物理發現,這事關大國榮譽」,公眾就願意國家給你撥款嗎? 有些科學家和科普作家認為公眾就應該老老實實地仰望科學,其實公眾不敵視科學就不錯了。想要取得公眾同情,你必須把科學本身的邏輯解釋清楚,讓人能夠獨立思考,自己做判斷。這個工作非常非常難,但是非常非常值得做。 而另一方面,作為一個現代人,也的確有必要瞭解那些科學家都在幹什麼──他們幹的事兒實在太有意思了。有好奇心的人不可能不關心真實世界

的大問題,也許這些問題還沒有答案,但是科學家們在尋求答案過程中的種種心思和算計,實在令人讚歎。 美國主流媒體上的文章,早就到了第二和第三境界。《紐約客》如果有篇文章是講「時間感」的散文,其中必定會引用現代理論物理學。《哈佛商業評論》如果有篇文章講團隊管理,其中必定會提到一項最近發表的學術研究。《大西洋月刊》如果有篇文章講一位新進科學家的故事,其中必定會非常詳細地講解他的理論在學術圈內部的種種爭議。 你甚至可以說,美國其實沒有科普文章──因為所有文章都是科普文章。 這種水準的文章在中文世界太少了,但是讀者很需要這樣的文章。所以我說我感到特別幸運。我做的事就是用適合中國人習

慣的方式寫第二和第三境界的文章。 目前在大陸響應時代需要的科學作者還有不少,比如「羅輯思維」和「果殼網」這些新媒體中就有好多高手。 而且大陸讀者的眼光也越來越高。現在消費升級,新興中產階級迅速崛起,他們對傳統的雜文、尤其是什麼「唯美散文」、「心靈雞湯」之類不屑一顧,要求文章必須有「乾貨」和「猛料」──你的內容必須對我真有用,得有過硬的研究結果支持,最好還新奇有趣。 這就對「科學寫作」這門技藝,提出了極高的要求。我一直都在演練這門手藝。我想用最好的方式,把最好的內容帶給讀者。 感謝你閱讀這本書! 反常識思維 他們有時候把自己的價值判斷稱為「常識」,因為這些判斷本

來就是從人的原始思維而來的,然而現代社會產生了另一種思維,卻是「反常識」的。 「反常識」思維 四川雅安蘆山地震時,有人批評媒體的報導過於煽情。記者們有意刻畫了太多哭泣和死者的畫面,他們竟試圖採訪一個還在被廢墟壓著的人,甚至還想直播帳篷裡正在進行的手術。這是報導災情呢還是拍電視劇呢? 但煽情是文人的膝反應。人們普遍覺得日本NHK的災難報導非常的理性和專業,然而對絕大多數中國觀眾來說,煽情是他們最能聽懂的語言。不煽情就沒有高收視率。也許更重要的是,煽情可以獲得更多的捐款。 在2007年發表的一個研究中,幾個美國研究者以做調查為名招募了若干受試者,並在調查結束的時候發給每個受試者5美元作為報酬。不過

研究者的真正目的是搞一個決策實驗。這個實驗的「機關」在於,隨著5美元一同發到受試者手裡的還有一封呼籲給非洲兒童捐款的募捐信。而這封信有兩個版本: 第一個版本列舉了一些翔實的統計數字:馬拉威有三百萬兒童面臨食物短缺;安哥拉三分之二的人口,也就是四百萬人,被迫遠離家園,等等。 第二個版本說你的全部捐款會給一個叫諾奇亞(Rokia)的七歲女孩。她生活在馬利,家裡很窮,時常挨餓,你的錢會讓她生活更好一點,也許你的捐款能幫好她獲得更好的教育和衛生條件。 研究者問受試者願不願意把一部分報酬捐給非洲。結果收到第一個版本募捐信的人平均捐了1.14美元,而收到第二個版本募捐信的人平均捐了2.38美元。 據說是史

達林說的「殺死一個人是悲劇,殺死一萬個人是統計數字」。這個捐款實驗證明,統計數字的力量遠遠比不上一個人,一個具體的人。受試者對遠在天邊的國家的抽象數字沒有多大興趣,而他們對一個具體人物―—哪怕僅僅聽說了她的名字和最簡單的背景―—則更樂於出手相助。