日本露天結束的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐宗懋圖文館寫的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張) 和JohnMauceri的 古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站露天貨倉2023也說明:露天 海外代購全中文服務,與美國eBay、韓國Gmarket、日本比比昂合作 ... 期天內,買家可在露天按下[提前撥款給賣家],同意提早放款;或待保護期結束, ...

這兩本書分別來自時報出版 和黑體文化所出版 。

國立清華大學 台灣文學研究所 劉柳書琴所指導 白春燕的 日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936) (2020),提出日本露天結束關鍵因素是什麼,來自於新劇、文化劇、社會網絡、演劇系譜、新文化運動、台灣文化協會。

而第二篇論文國立政治大學 民族學系 黃季平所指導 顏翩翩的 爵士音樂在臺灣的受容 (2018),提出因為有 臺灣、輕音樂、中西樂風、爵士音樂、文化環境的重點而找出了 日本露天結束的解答。

最後網站請問露天拍賣下架與結束問題 - Mobile01則補充:請問露天拍賣商品管理"下架"與"結束"不同的地方在哪裡呢? 2者都會淨空所有的得標記錄及問題記錄嗎? ... 商品"下架" 之後, 可以依照原設定再次上架(不用重新編輯上架選項),得 ...

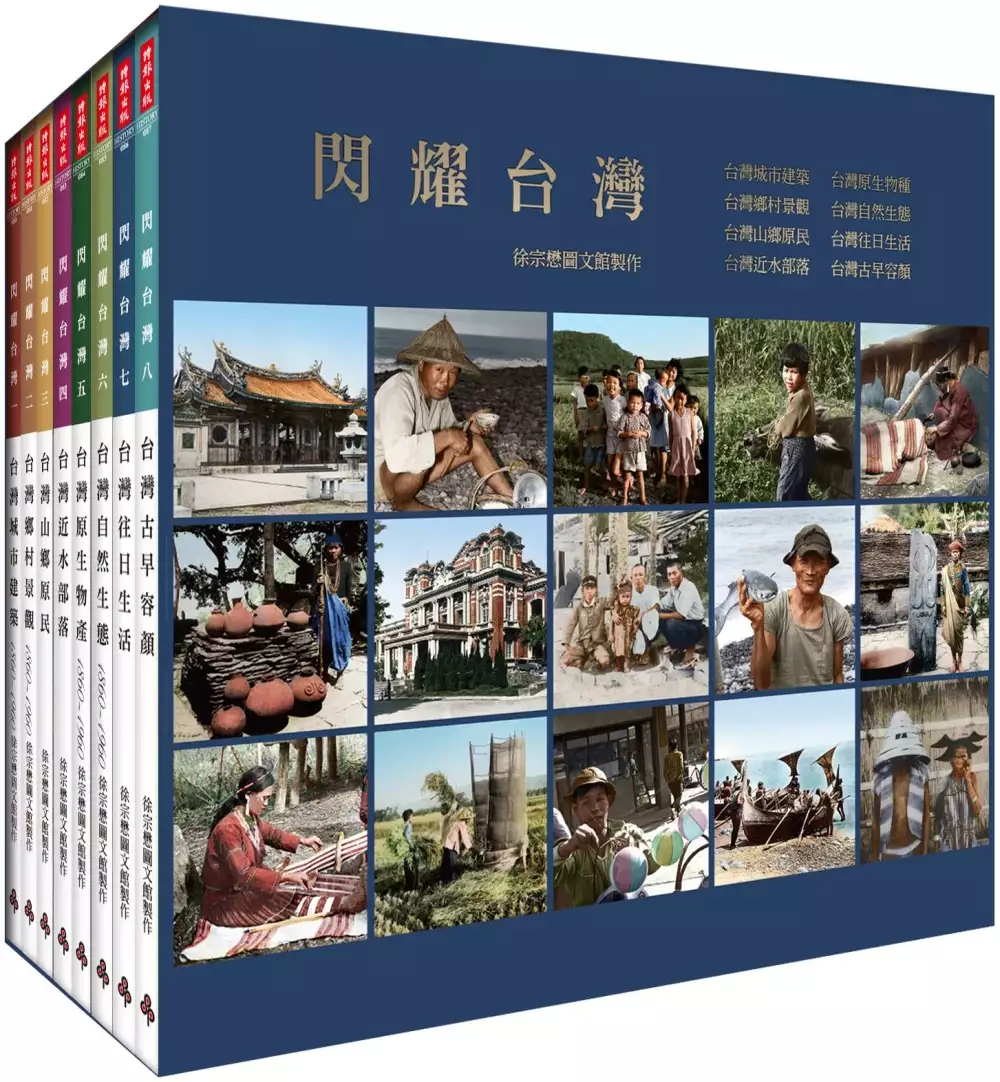

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決日本露天結束 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

日本露天結束進入發燒排行的影片

影片內容

Puchi去日本大阪自由行啦

第三天我們到了梅田

去了露天神社

一直都想要像日本人一樣參拜神社

今天終於辦到啦

因為露天神獸的御朱印帳也很可愛

所以又買了一本 總共要2000日圓呢

接著就是今天的重頭戲

Maricar 瑪利歐賽車 マリカー

這個瑪利歐賽車可以穿你喜歡的角色服裝

變身成瑪利歐 開著瑪利歐賽車

重點是還可以開上馬路啊!!!!

這個實在是太OP了

因為瑪利歐賽車是可以開上馬路的

所以要非常注意安全

在出發前也會告訴你

日本的紅綠燈怎麼看及一些安全規則

總共遊玩時間是2小時

如果有朋友要去的話要記得穿保暖一點

附上他們的網頁連結►https://goo.gl/MjyTR2

-----------------------------------

感謝齊齊再一次幫我設計了結束畫面背景圖

感動得痛哭流涕了!!!

快去她的粉專看看更多超棒作品► https://goo.gl/o1AZY0

♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

訂閱Puchi看更多影片►https://goo.gl/7j4kNV

Youtuber賺錢方法大揭密►https://goo.gl/s8JPhN

♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪

追蹤Puchi

-------------------

❥FACEBOOK https://goo.gl/M2hbp8

❥INSTAGRAM https://goo.gl/4bGsNl

❥EMAIL [email protected]

Puchi的關鍵字

【扭蛋】【轉蛋】【扭蛋開箱】【轉蛋開箱】【扭蛋地點】【轉蛋地點】【台北扭蛋】【新竹扭蛋】【台中扭蛋】【雲林扭蛋】【高雄扭蛋】【台灣扭蛋】【台灣轉蛋】【玩具】【扭蛋玩具】【轉蛋玩具】【模型】【模型玩具】【鋼彈模型】【組裝模型】【台灣】【女生youtuber】【戰鬥陀螺】【戰鬥陀螺開箱】【戰鬥陀螺試玩】【战斗陀螺】【战斗陀螺试玩】【战斗陀螺开箱】【美妝】【美妝分享】【指彩】【染髮】【生活】【Vlog】【實況】【Puchi實況】【實況遊戲】【转蛋】【扭蛋开箱】【转蛋开箱】【扭蛋地点】【转蛋地点】【云林扭蛋】【台湾扭蛋】【台湾转蛋】【转蛋玩具】【钢弹模型】【组装模型】【台湾】【女生youtuber】【美妆】【美妆分享】【染发】【实况】【Puchi】

日治時期台灣文化協會新劇運動系譜(1921-1936)

為了解決日本露天結束 的問題,作者白春燕 這樣論述:

日治時期台灣在1920、1930年由知識階級參與演出的「新劇」或「文化劇」,受西方文明刺激產生的新文化運動影響而興起,其發展與台灣社會文化特質及歷史處境息息相關。自從台灣文化協會於1921年倡導新文化運動以來,台灣新劇運動開始發展,直到1937年進入皇民化戲劇時期之前為止。這段期間出現許多新劇社團,多數附屬於文化協會旗幟之下,少數是在最初受文化協會影響而成立,或主事者具文化協會會員身分,性質各異,但皆以戲劇改良及社會改革為目的,都屬於台灣新文化運動中的一環,共同建構台灣文化協會的演劇系譜。過去相關的研究成果已大致確認台灣新劇運動與政治社會運動互為表裡的事實,本論文則進一步從個人與劇團、劇團與

政治社會運動的社會網絡關係出發,辨識劇團的屬性及發展過程,試圖更完整、更細緻地釐清台灣新劇運動的全貌。本論文指出,台灣文化協會演劇系譜起於1921年,結束於1936年。在這個系譜的發軔時期,首先在1922年至1923年有東京台灣青年會的學生戲劇嘗試,接著在1923年冬天出現具組織性的新劇結社,之後全台各地劇團陸續出現。各劇團的成員大多是具有公學校基礎教育的知識階級,具有地緣性、學緣性的關係,在相同的身分階級或政治社會理念下集結而成。劇團之間因成員的交流或派別的合作,使戲劇養分具有支援、傳遞的連續性質。這個系譜裡的劇團大致可以分為兩類。第一類是與政治社會運動團體有關的劇團,皆附屬於政治社會運動團

體,受政治力的作用影響。愈左派的劇團,受政治壓制的力道愈強,消失得愈快;左傾程度較弱的劇團,則可以保持較久的戲劇活動。具體而言,新文協派的劇團大部分在1928年官方壓制下停止活動,而民眾黨派的劇團則晚至1931年民眾黨遭解散前後失去舞台。第二類是與政治社會運動團體無關的劇團,其中再依母會附屬團體的有無分為兩類。附屬型劇團以公益募款、社區營造為目的,以戲劇表演為母會團體服務。此類的劇團,不論是附屬型或非附屬型,都不具有政治社會運動色彩,未受到1928年及1931年兩波官方壓制影響,能夠在1930年代持續保有演出能量,直到1936年因戰爭時局變化而自然退場,使台灣文化協會演劇系譜走到終點。此時仍有

一些志在演出的劇團,在1937年轉型為皇民化劇團,戲劇精神與台灣新文化運動背道而馳,已不能納入台灣文化協會演劇系譜之中。從這個系譜可以看出台灣新劇運動是基於政治宣傳而誕生。亦即,台灣新劇運動是一批熱心政治的台灣青年受「新劇」這個新媒體所吸引,將西方現代戲劇的現實批判精神應用於現實中的政治社會運動,以達成思想宣傳的目的所發展出的戲劇運動。台灣文化劇、日本新派劇、中國文明戲的創始期都有這個相同的特點。不過,相較於日本新派劇、中國文明戲經過創始期之後發展出獨自的戲劇形態而進入成熟期,台灣文化劇因殖民政府的取締壓制,戲劇藝術的發展受到干擾中斷,未能發展出完整的戲劇形態,沒有機會進入成熟期。然而,許多不

具有政治色彩的劇團因未受打壓,在1930年代仍保有演出機會,使戲劇養分持續醞釀,甚至到了1940年代皇民化戲劇統制時期,短暫出現了一些出自台灣人之手、具有台灣民族主體意識的寫實主義戲劇。這些戲劇的出現,說明的是1921年以來的台灣新劇運動的道路雖然荊棘滿佈,但已播下足以開花結果的種子。因此,我們從台灣文化協會演劇系譜看出台灣新劇運動的意義是:它以新的載體傳播思想現代性,同時也達到戲劇現代性的傳播作用。也就是,1920、1930年的「新劇」或「文化劇」,是台灣新文化運動除了演講、報紙之外另一項宣傳利器,在政治社會運動發展上升期,發揮了文化啟蒙作用;另一方面,它也達到戲劇現代性的傳播作用,使得因政

治社會運動而興起的新劇,未隨著政治社會運動的衰退而中斷,在政治社會運動發展下降期的1930年代,仍然保有演出能量,使新劇觀念及舞台經驗得到累積與傳承,並且從台灣人的主體性出發,對於戲劇進行再生產,創造了日治時期台灣人獨有的戲劇風貌。

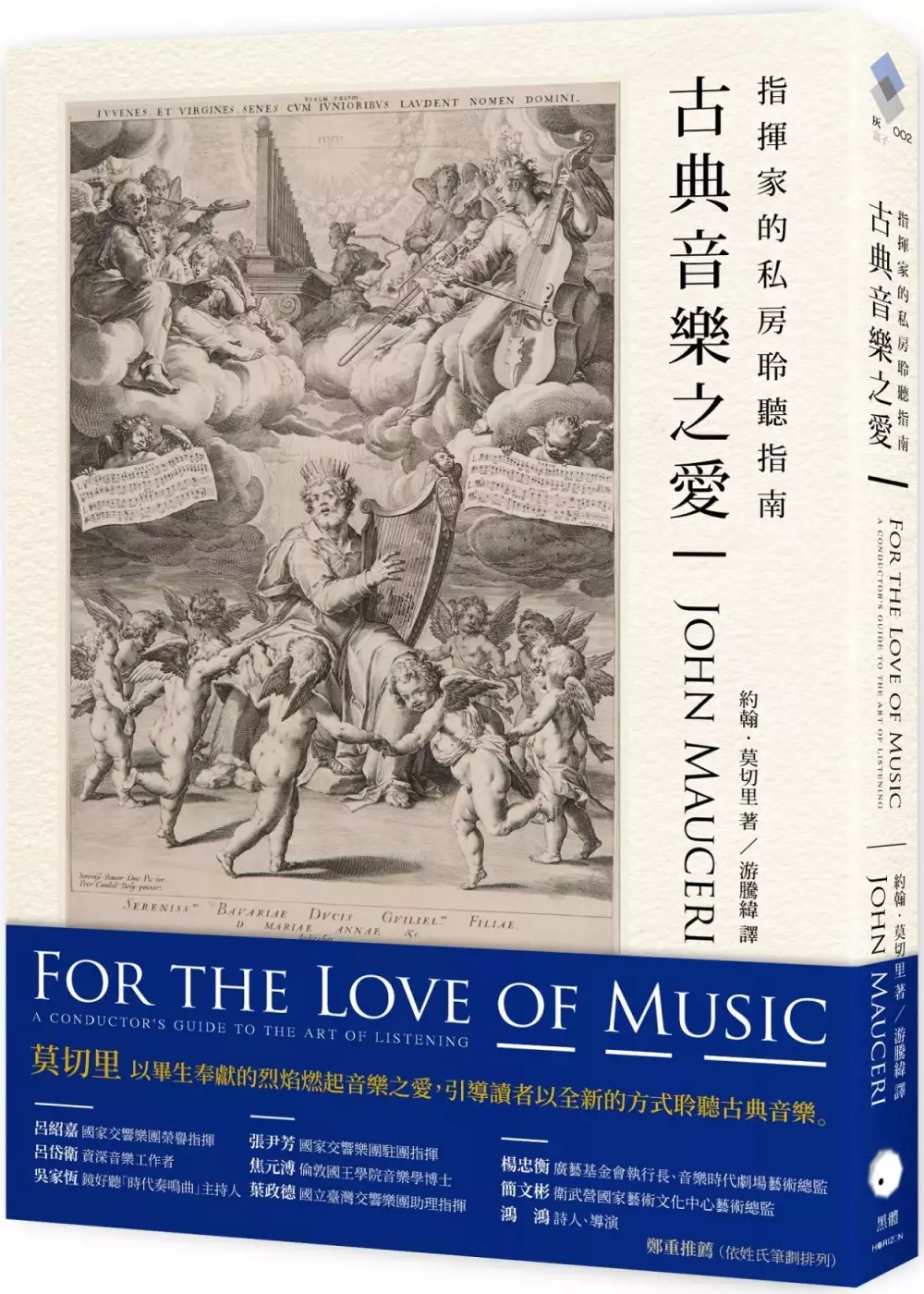

古典音樂之愛:指揮家的私房聆聽指南

為了解決日本露天結束 的問題,作者JohnMauceri 這樣論述:

莫切里以畢生奉獻的烈焰燃起音樂之愛, 引導讀者以全新的方式聆聽古典音樂。 為何聆聽古典音樂?如何從聆賞體驗中得到最多收穫?在本書中,指揮家約翰.莫切里以畢生的經驗、淵博的知識、深刻的理解,以及令人感同身受的鑑賞力,回答了這些問題。 莫切里是李奧納德.伯恩斯坦的門生,兩人曾經共事十八年;他也是在世界各地巡演、錄製唱片的知名指揮家。莫切里發行的唱片超過八十張,曾獲葛萊美獎、東尼獎、奧利佛獎、戲劇桌獎、告示牌音樂獎、座艾美獎、金叉獎及德國錄音評論獎等獎項。在書中,他協助我們從古典音樂中獲得快樂和喜悅。他首先帶領我們略覽誕生於古希臘的音樂傳統,如何被羅馬帝國接

納,隨後吸收來自全球各地的養分,形成從日本到玻利維亞都接受的古典音樂。接著,莫切里細談音樂,幫助我們理解欣賞古典音樂時所聽見的內容為何:作品如何透過聲音隱喻表達人類最深層的感受與情緒、如何承載歷史痕跡,以及每一場獨特的音樂會經驗如何一再刷新我們對作品的看法。 本書樸實無華、文筆優雅,極具啟發性,適合愛樂人、入門者,以及所有期待在心中燃起音樂之愛的讀者。 名人推薦 呂紹嘉|國家交響樂團榮譽指揮 呂岱衛|資深音樂工作者 吳家恆|鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人 張尹芳|國家交響樂團駐團指揮 焦元溥|倫敦國王學院音樂學博士

葉政德|國立臺灣交響樂團助理指揮 楊忠衡|廣藝基金會執行長、音樂時代劇場藝術總監 簡文彬|衛武營國家藝術文化中心藝術總監 鴻 鴻|詩人、導演 (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 「思路流暢、啟發人心⋯⋯莫切里巧妙地將年少至今的音樂經驗融入其中⋯⋯這本書對於熟知古典音樂的愛樂者,或準備投身其中的入門讀者而言,都可提供完美的導讀。」—— 《圖書館學刊》(Library Journal),卡羅琳.穆雷克(Carolyn M. Mulac) 「莫切里情感豐沛的書寫能夠激發入門者對古典音樂的興趣,引導古典樂迷以全新的方式聆聽音樂。」—

—《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「古典樂迷肯定會喜歡莫切里對作曲家及其作品的討論。入門者會發現本書令人增廣見聞,但作者卻會提醒所有的讀者不要只聽他的話,而是要親自體驗、聆聽音樂。」——《書單》雜誌(Booklist),瓊.克博(Joan Curbow) 「作者對音樂的喜悅之情具有感染力……即使是對古典音樂非常了解的人,閱讀這本生動而熱情的入門書也會有所收穫。」 ——《柯克斯書評》(Kirkus) 「《古典音樂之愛》重新將音樂視為記憶的匯編,與懷舊、個人經驗息息相關,而且整體來說,也與音樂所帶來的樂趣有關,人們重新聆聽作品時

可能發現無窮無盡的變化。」——出版觀察網站(Shelf Awareness) 「傑出的作品⋯⋯這本書帶給聽眾力量、信心與快樂。如果你投身進入古典音樂的世界,將會收穫滿滿。」——《紐約書訊》(New York Journal of Books) 「約翰.莫切里再次寫出精彩的作品。即使上了年紀還是受益良多,感謝這本書帶給我愉快的體驗。推薦給各位。」——歌劇演唱家瑪麗蓮.荷恩(Marilyn Horne) 「有些業餘愛好者以欣賞音樂為主要的娛樂,卻一直希望進一步認識古典音樂的語言,而且要比唱片的包裝說明文字與直覺更加深入;他們會感謝約翰.莫切里的這本書

——讓理解音樂的運作幾乎如同欣賞音樂一樣令人愉快。」——《一千個小理智:自由主義的道德冒險》(A Thousand Small Sanities: The Moral Adventure of Liberalism)作者亞當.高普尼克(Adam Gopnik) 「由於伴我成長的父親對音樂的熱情澎湃如濤,我很快就在約翰.莫切里對心儀曲目的思索中迎來熟悉的喜悅之情,每一頁都是以他畢生奉獻的烈焰溫暖我們。正如莫切里告訴我們的,音樂將帶領我們前往『一趟非常值得的旅程』,而他的作品也是如此。」——《出名的父親:伯恩斯坦女兒回憶錄》(Famous Father Girl: A Memoir

of Growing Up Bernstein)作者潔咪.伯恩斯坦(Jamie Bernstein) 「這本書讀來愉快,與其說打開了一道門,不如說像是一隻親切的手扶在臂膀上,以熱情與智慧引領讀者直達人生價值核心的美麗世界。」——鋼琴家、作曲家史帝芬.賀夫(Stephen Hough) 「這是莫切里在台灣出版的第四本著作,也的確如他所言,本書試圖總結他一生的感受。書雖不厚,但是信手拈來,提及的古典音樂作曲家、作品無數,話題還旁及其他領域,真的就像莫切里跟讀者促膝話家常:語調輕鬆,天南地北。對古典音樂接觸不多的人,會被親和誠摯所吸引,不致嚇跑;如果略有涉獵這個領域

又有心深究的讀者,循著作者的提點,把作品找來印證,將會有許多飽滿而有趣的收穫。」——鏡好聽「時代奏鳴曲」主持人吳家恆 「指揮這個職業在大眾的眼中是是個神秘又吸引人的工作,人們總是好奇為何一支指揮棒可以帶領著台上台下的所有人沉浸在音樂之中。在莫切里大師的帶領下,我們將一起認識指揮與音樂的前世今生,藉由莫切里大師的經驗與分享與您一同體驗這個工作的神奇奧妙之處。」──國立臺灣交響樂團助理指揮葉政德

爵士音樂在臺灣的受容

為了解決日本露天結束 的問題,作者顏翩翩 這樣論述:

爵士音樂在國際上的學術研究趨勢,探討範圍越來越廣,因為當前全球化理論的過分推崇,以及世界主義和文化道德觀的大力宣揚,促使研究群體改變認識框架,轉為提倡「爵士世界主義」和「複數的爵士世界∕世界爵士」(Jazz Worlds/World Jazz) 的理念,即為用全球視野觀看地方爵士音樂的形成。然而,將臺灣爵士樂置於「複數的爵士世界∕世界爵士」脈絡下討論之前,必須釐清此樂種的多重發展軌跡,建立全面且接近歷史真實的論述邏輯,才能強化本土研究的核心價值。爵士音樂的存在,既是臺灣文化的實在。此觀點孕育本文所發展出來的論述,整體採取「歷時性」架構,重視在地文獻、音樂檔案、田野資料,藉此建構「臺灣爵士音樂

史」的基礎形式。基於此構想,本研究將爵士樂發聲脈絡的演變,撰寫成四個歷史階段,其章節架構為【一、管絃齊鳴:洋樂在臺灣的傳響 (1895-1930)】。【二、爵響聲色:新感覺樂聲在臺灣的迴響 (1930-1945)】。【三、歌舞匯影:中西樂風在臺灣的暢響 (1945-1987)】。【四、眾聲喧騰:世界爵士音樂在臺灣的盛響 (1987-)】。由於從日治時期至今,外來樂種因時因人而異,又隨著社會情境產生變化,大眾對「爵士音樂」的時代性體認,一路從「洋樂」、「新感覺樂聲」、「中西樂風」過渡到「世界爵士音樂」,誠然構成既模糊又不定向的音樂概念,逐漸堆疊出錯綜複雜的創作思路。除此之外,為了避免爵士發聲脈絡

在歷史中脫節,於是全面蒐羅八十餘年的音聲資料與展演紀錄,大範圍檢視各年代作品的本質,並思考爵士樂群體的運作軌跡,對此予以脈絡化、關聯化、精緻化的分析,方能掌握音樂的創作傾向、表現特徵、社會意義,從中理解與歸類爵士音樂與臺灣音樂間相互滋長的「混聲現象」。結果顯示,爵士音樂落實於臺灣音樂之實例,曾大量出現於輕音樂、臺灣新民謠、洋樂歌仔戲、臺灣爵士歌謠、中西舞曲、抒情歌曲、流行爵士樂等複合類型之中,呈現「聚聲爵響」的開放格局。

日本露天結束的網路口碑排行榜

-

#1.並木坂| 觀光地點| 熊本市觀光手冊

這條露天道路是知名購物街「上通」往北延伸出的街道。上通拱廊街的屋頂到此結束,取而代之的是並木坂寬廣的林蔭大道購物區。並木坂與上通相比,顯得更加悠閒,而且除了 ... 於 kumamoto-guide.jp -

#2.日本販賣通 (代購) 孤獨搖滾團結Band「 結束バンド」期間生產 ...

日本 販賣通-噗浪&1ine官方帳號@a l b u m c o m i c ... 結束バンド期間生産限定盤』. CODE:SVWC-70613/4. 日本發售日:2022年12 ... 露天市集國際資訊股份有限公司. 於 www.ruten.com.tw -

#3.露天貨倉2023

露天 海外代購全中文服務,與美國eBay、韓國Gmarket、日本比比昂合作 ... 期天內,買家可在露天按下[提前撥款給賣家],同意提早放款;或待保護期結束, ... 於 biyakalarsam.online -

#4.請問露天拍賣下架與結束問題 - Mobile01

請問露天拍賣商品管理"下架"與"結束"不同的地方在哪裡呢? 2者都會淨空所有的得標記錄及問題記錄嗎? ... 商品"下架" 之後, 可以依照原設定再次上架(不用重新編輯上架選項),得 ... 於 www.mobile01.com -

#5.日本露天Ruten Japan消費滿三千國際運費0元- 翻爆

為嘉惠更多消費者,日露在折價券活動結束後,緊接著宣布滿三千免運活動,優惠期間網友也不用再熬夜搶折價券,只要滿額即可享有國際運費通通免運。 6月16日 ... 於 turnnewsapp.com -

#6.露天貨倉- 2023

露天 海外代購全中文服務,與美國eBay、韓國Gmarket、日本比比昂合作共計13國,讓你 ... 期天內,買家可在露天按下[提前撥款給賣家],同意提早放款;或待保護期結束, ... 於 hackle.pw -

#7.接神代表一年的結束與開始,社會改變習俗跟著變[ 神明歇年假 ...

「攑頭三尺有神明」,看著人世間一舉一動。眾神在年底返回天庭向玉皇大帝報告,作為對凡間眾人的獎懲依據,而發展出送神、接神習俗,宣告一年的 結束 與 ... 於 www.youtube.com -

#8.露天日本

日本 北海道露天温泉盘点【导语】:北海道的魅力在于雄伟的大自然以及遍布整个北海道的温泉。 ◎日本販賣通◎(代購) 孤獨搖滾團結Band「 結束バンド」期間 ... 於 rs.511118.org -

#9.樂天桃猿隊 - 台灣棒球維基館

2019年07月03日,甫達成季冠軍五連霸的Lamigo桃猿隊於選秀會結束後,突如其來宣佈因不堪連年經營虧損,決定轉賣球隊,也震撼了原先尚在歡慶味全龍隊重返職棒的中華職 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#10.23 年帆船幣價格2023 - hulunews.online

競標已結束20:13:19. $7,000. 0 次出價/ 消費滿$200,可獲得超贈點1 點. 出價增額. 帆船23 年在-ptt/dcard討論與高評價商品,提供日本巧克力帆船204g在露天、蝦皮優惠 ... 於 hulunews.online -

#11.滿铁史资料 - 第 204 頁 - Google 圖書結果

明治 45 年第一期计划结束后,立即开始第二期计划。在这之前由于炭矿长松田博士逝世, ... 该区位于煤田西部浅煤层,是最适于露天开采的地区。大正 3 年 4 月起开凿, ... 於 books.google.com.tw -

#12.2013資通訊服務產業年鑑-智慧商務篇 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

2013.06 統一超商與日本樂天結束合資日本樂天將買回統一超商所持有之台灣樂天市場全數股份,由日本樂天集團獨資經營。日本樂天集團將收購統一超商原先所持49%股份, ... 於 books.google.com.tw -

#13.《瑞鎮家》最後營業防彈V「超暖寵粉舉動」曝光!與崔宇植超 ...

《瑞鎮家》正式結束營業啦(不捨)!「綜藝之神」羅䁐錫PD打造的《尹食堂》系列 ... 「廣安里」海景渡假別墅、露天浴池欣賞「影島大橋」. by Monkey. 於 www.niusnews.com -

#14.【專訪】PChome執行長張瑜珊:「雞尾酒理論」帶老網家翻身

她在接受《中央社》專訪之前,才剛結束和銀行團的會議,風塵僕僕地穿著 ... 談到跨境電商發展,張瑜珊指出,網家旗下日本代標代購電商比比昂繳出相當 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.胸毛公寓- [通知] 露天系統大當機, 選擇宅配的朋友,可能會 ...

[通知] 露天系統大當機, 選擇宅配的朋友,可能會晚幾天出貨喔 如果今天系統沒有修好的話,就是連假一結束寄出. 於 www.facebook.com -

#16.日本旅遊攻略,日本自由行推薦景點行程| 樂吃購!日本

東京自由行必看「樂吃購!日本」,一手掌握日本人與在地人才知道的吃喝玩樂全攻略!東京、橫濱、鎌倉、箱根、日光、輕井澤、河口湖、富士山等東京近郊與關東地區的推薦 ... 於 tokyo.letsgojp.com -

#17.【結束營業】徹底解剖台場・大江戶溫泉物語的魅力與玩樂方式

可以在有露天溫泉池等浴池種類豐富的大浴場好好放鬆一下~ ... 足湯區是位在有700坪的廣大日本庭園內,可以和家人或是男性朋友一起享受。 於 livejapan.com -

#18.樂天(1997年成立) - 維基百科

樂天集團株式會社(日語:楽天グループ株式会社;英語:Rakuten Group, Inc.),是三木谷浩史於1997年2月7日創辦的一家經營網際網路服務公司。 於 zh.wikipedia.org -

#19.2018第316期: 行遍天下11月號 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

透過當時日本鐵道公司副社長小野義眞,與三菱社社長岩崎彌之助的出資,在1891年開始建設 ... 月光下白樺樹林露天泡湯結束完山林戶外行程,想必身心都需要好好安頓與休息; ... 於 books.google.com.tw -

#20.29年的回憶說再見!台北東區「宮川日本料理」結束營業

老字號餐廳又少一間!在台北東區開業29年,提供日式料理自助餐的「宮川日本料理」近日傳出熄燈消息,google資料也已顯示... 於 money.udn.com -

#21.日本露天購物

露天 風呂付客室希望ですが、部屋は。 露天日本直送. ◎日本販賣通◎(代購) 孤獨搖滾團結Band「 老花眼定義 結束バンド」期間生產限定 ... 於 na.rebootsecure.net -

#22.日本露天Ruten Japan 消費滿3 千,日本商品免運送到家

隨著台日疫情大解封,日本露天Ruten Japan 於上週推出搶折扣碼享免國際運費的 ... 為嘉惠更多消費者,日露在折價券活動結束後,緊接著宣布滿3 千免運 ... 於 technews.tw -

#23.房奴时代即将结束? - Redian新闻

刷牙加点它,您的牙齿白亮坚固不发痛!8点击查看:日本无痕竹纤维隐形护膝, 轻薄舒适, ... 房奴时代即将结束? ... 北京市提醒:停止露天集会! 於 redian.news -

#24.台中「虹夕諾雅谷關」推出「慢遊饗森活」沐暑度假村二泊活動

結束 溪邊樂趣後,旅客可前往露天溫泉,跟著服務人員進行伸展運動,飲用茶飲補充水分,享受專屬的包場時刻。夏季泡湯有促進新陳代謝、舒緩身體疲勞的 ... 於 www.travelerluxe.com -

#25.台灣即時新聞 - Vexed.Me

星宇航空6日在日本成田機場受怪風延誤班機,拖過宵禁時間,旅客長時間被關在機艙 ... 美國股市上周五(5日)收盤大漲,結束動盪的一周,美國紮實的就業報告緩和經濟 ... 於 vexed.me -

#26.露天免運折扣碼

在日本露天FB紛絲團「日本露天代購-RutenJp(點我前往)」,每日早上10 ... 十二點結束,結帳要選超取輸入omgruten,全站商品可折抵60元,可搭配免運 ... 於 729334949.veterinarstvo-max.si -

#27.台灣零確診大解封《日本露天Ruten Japan》推免國際運費

台灣持續零確診,疫情指揮中心昨已宣布全台大解封,日本露天Ruten Japan於6/8起至12日宣佈連續五天推出國際運費0元的加碼升級版優惠活動,全平台內同 ... 於 zeekmagazine.com -

#28.[黑狗卡] 2023年4月台新GoGo卡無門檻最高3.8%現金回饋繳費 ...

8.4) iCash Pay + 台新@GoGo卡最高26% 回饋(~2020/12/31) *已結束* ... 東森(含森森) 、台灣迪卡儂、博客來、Pinkoi、露天拍賣、ZARA、Richart Mart、生活市集、486 ... 於 www.beurlife.com -

#29.【河口湖嚴選十大景點】去河口湖就是要看富士山 - 好運日本行

河口湖以能看到日本引以為傲的著名景觀「逆富士」而聞名。 ... 不僅坐擁四季各異其趣的山湖美景,還有許多能一邊泡露天溫泉,一邊眺望富士山的住宿 ... 於 www.gltjp.com -

#30.【心得】搖曳露營電車和步行聖地巡禮本栖湖和身延線沿線兩日 ...

第一次發文請多指教本文是2023年4月初時去的這次疫情趨緩加上日本國門開放讓我有機會去日本晃晃 ... 再從熱海搭車回東京結束這兩天的搖曳露營聖地巡禮. 於 forum.gamer.com.tw -

#31.日本露天Ruten Japan 自即日起至4/6 ,指定商品輸入當日折扣 ...

各位還記得今年一月下旬「日本露天Ruten Japan」正式上線,讓遠在台灣的民眾也能直接透過線上購物訂購日本超過兩千萬種物件商品嗎? 於 www.kocpc.com.tw -

#32.衝跨境宅經濟日本露天祭國際免運

台灣防疫有成,連續多日0確診,疫情指揮中心也於7日宣布全台大規模解封。網家集團旗下日本露天(Ruten Japan)總經理蘇芸指出,全球肺炎疫情讓海外 ... 於 www.chinatimes.com -

#33.露天日本

萬聖節海外狂歡$0免運露天xサンドラッグ日本藥妝- 露天拍賣 · 露天日本代購的價格推薦- 2023年1月| 比價比個夠BigGo · 日本露天Ruten Japan正式在台開站搶攻 ... 於 me.milliondollarquartetlive.co.uk -

#34.日本露天攜手au PAY市場,推出日本直送台灣「跨境免運費 ...

日本露天 Ruten Japan 宣佈將與日本知名電信業者KDDI,以及au Commerce & Life 株式會社共同營運的購物網站au PAY 市場(au Wowma!) 於 www.techbang.com -

#35.【攻略】日本泡湯文化、注意事項、規定、禮節總整理 - LINE旅遊

首先,有「露天風呂」、「貸切風呂」兩種入浴設施的差別。 日本溫泉 (大風呂|Photo by Maksymenko Nataliia on Shutterstock) 於 travel.line.me -

#36.土耳其熱氣球》卡帕多奇亞熱氣球價格/預訂方式/體驗流程一次 ...

天空中的熱氣球行程結束以後,對於球長來說也是結束一躺旅程,因此要來 ... 歌樂美露天博物館中有很多的教堂,包括蘋果教堂、黑暗教堂、鈕扣教堂等 ... 於 www.kkday.com -

#37.哈日族注意!日本露天全面降低代購國際運費滿額保證免運

哈日族注意!日本露天全面降低代購國際運費滿額保證免運 · 小S女兒卡到陰「脫光衣服狂奔爆哭」 法師嚇傻:跟7個 · 肺炎消失10年…80歲石英重大聲明:結束演員 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#38.全台大解封日本露天Ruten Japan再推國際運費0元空前好康 ...

台灣持續零確診,中央流行疫情指揮中心昨(7)已宣布全台大解封。為此,日本露天RutenJapan於今(8)日起至12日宣佈連續五天推出國際運費0元的加碼升級版 ... 於 www.storm.mg -

#39.在塗鴉牆前回首 - Google 圖書結果

「結束了。」相隔十多年,男子──常樂天──閉上灰色的眼瞳,再次說道。「結束了。」 (二)下午的陽光總是格外炎熱,毫不收斂的陽光令鮮艷的綠葉頓時顯得熾熾閃閃。 於 books.google.com.tw -

#40.日本露天Ruten Japan 正式上線!不論多少件 - Yahoo奇摩新聞

近年來日本線上購物直送台灣可說越來越方便,繼 AMAZON、樂天之後,稍早日商Ruten 株式會社也宣布「日本露天Ruten Japan」正式上線,並推出國際運費 ... 於 tw.yahoo.com -

#41.[閒聊] 日本露天購物沒有取消訂單選項- e-shopping板- Disp BBS

店家名稱:日本露天購物*店家連結: *商品名稱:福砂屋蜂蜜蛋糕*商品照片: *事發經過: 之前買過幾次日本露天購物, 處理過程以及寄送速度都非常 ... 於 disp.cc -

#42.日本露天購物(@ruten_jp) • Instagram photos and videos

187 Followers, 0 Following, 231 Posts - See Instagram photos and videos from 日本露天購物(@ruten_jp) 於 www.instagram.com -

#43.KOKO COMBO icash聯名卡- 信用卡介紹 - 國泰世華

指定網購/超商/交通刷卡享最高5%現金回饋,國賓/台中新光影城天天6折起,KKBOX線上音樂67折. 於 www.cathaybk.com.tw -

#44.日本樂天6月關閉國際版,官方急聲明:哈日族跨境網購可從這 ...

服務終止公告日本樂天市場(國際版)衷心感謝用戶過去10年來的支持。很遺憾日本樂天市場(國際版)將於2020年6月1日02:00 PM(日本時間)結束服務。日本 ... 於 www.bnext.com.tw -

#45.盾墨拾餘: 14卷 - Google 圖書結果

3 量 看鏡總茫然遮須國裏劉元海兜率宮中白樂天結束英雄仙佛好歸泉安穩勝歸田暗黃公度於秦淮舟中賦贈秦淮明月照船窗吳店飛花撲玉缸赤縣運窮猶有九黃鶴怨六朝文竟無禽喚 ... 於 books.google.com.tw -

#46.日本露天Ruten Japan正式在台開站搶攻日本代購跨境商機

由日商Ruten株式會社所創立的日本代購網站-日本露天購物網站,今(30)日宣布正式在台灣開站上線,並推出「一次完成訂單、國際運費一律300元、代購手續 ... 於 ctee.com.tw -

#47.株式会社RUTEN|日本商品代購說明 - PChome 24h購物

RutenJP 活動頁. 日本露天代購說明. 於 www.pchomeec.tw -

#48.玉山Pi 拍錢包信用卡

專屬優惠 · 綁定Pi 拍錢包. 最高享6%回饋 · 新卡最高享. 8%回饋 · 繳稅優惠. 最高享0.55%回饋 · 百大品牌. 最高享12%回饋 · 節能冷氣或冰箱. 最高享6%回饋 · 日本航空現折5%. 於 www.esunbank.com.tw -

#49.孤獨搖滾!「結束バンド」期間生産限定盤樂天特典(無橡膠手 ...

「結束バンド」期間生産限定盤樂天特典(無橡膠手環) 樂天特典:壓克力吊飾. TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』の劇中バンド「結束バンド」による、OP・ED・劇中曲、 ... 於 www.books.com.tw -

#50.【2023釜山景點推薦】Top16韓國釜山必去旅遊景點!釜山一 ...

旁邊樂天百貨光復店,13樓免費展望台能俯瞰影島大橋開橋、眺望釜山塔和港景,釜山私房景點愛拍照一定要去。 另外B1至3樓「樂天超市」,韓國伴手禮泡麵、 ... 於 bobby.tw -

#51.貓福珊迪悠遊卡 - poss

露天 拍賣。 selina1225 (44) 台灣台中市。 ... 貓奴集結啦~ 日本人氣插畫師「魔芙桑」(mofusand)以貓插畫系列出名,曾與多家品牌合作推出周邊,不僅有可愛的公仔和 ... 於 poss.l5btita.com -

#52.結束バンド的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

「結束バンド」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 露天拍賣. 【海豚日本特典】(659). [蜜瓜動漫同人周邊代購] [ANIPLEX] 『團結Band ... 於 biggo.com.tw -

#53.【海豚日本特典】, 線上商店 - 蝦皮購物

【海豚】『代購訂金單』附特典結束バンド- 光の中へ孤獨搖滾! ... 特典CD、BD、書籍及周邊代購亦於買動漫、露天同步出售歡迎下標前先聊聊諮詢哦~ 【海豚日本特典】 ... 於 shopee.tw -

#54.日本露天跨境購物進軍台灣國際運費一律300元還有賣口罩

課程結束後,參與者除了獲得AWS 提供的培訓證書、養成雲端技術能力,亦能了解如何活用雲端、掌握AI,為個人或公司帶來正面影響。無論是高級主管、擁有開發 ... 於 www.cool3c.com -

#55.空降執行長扭轉虧損張瑜珊雞尾酒理論帶老網家翻身[影] - 中央社

她在接受中央社專訪之前,才剛結束和銀行團的會議,風塵僕僕地穿著黑色 ... 張瑜珊解釋,露天還是有流量和獲利,商店街對賣家可以提供各種服務版型, ... 於 www.cna.com.tw -

#56.日本露天Ruten Japan 新聞關鍵字| 三立新聞網

日本露天 Ruten Japan 新聞事件一把抓,三立新聞幫您整理日本露天Ruten Japan新聞懶人包,快速暸解日本露天Ruten Japan 新聞事件的過程. 於 www.setn.com -

#57.銷售結束- 販売終了- 日本露天購物- Ruten Japan

遙商店. 銷售結束. 銷售結束. 售價. NTD$ 412. 請選擇商品尺寸、樣式. 此商品相關分類. 服飾・鞋子・包・手錶女性. 單筆訂單滿NT$2,000、訂單重量10公斤以下,即可享有 ... 於 www.ruten.co.jp -

#58.2023日本當地最受歡迎5大溫泉區富士河口湖、箱根竟均不上榜 ...

日本 開關後,不少港人更希望來一趟久違的溫泉旅行,回味正宗溫泉帶來的舒適體驗。不過原來除了港人最愛溫泉勝地箱根、富士河口湖等地外,原來日本當地 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#59.戰亂與革命中的東北大學 - 第 305 頁 - Google 圖書結果

245另據臧啟芳次子臧英年回憶,當天晚上,他正在一家露天電影院看電影,突然,大屏幕上的電影停止了播放,取而代之的是五個大字:「日本投降了!」露天電影院隨即散了場, ... 於 books.google.com.tw -

#60.解決農作廢棄物堆置難題!高雄市與台積電推廣益菌肥化農廢為 ...

為了處理農業廢棄物如收成後的稻草、產季結束的果樹枝條,過去農民採用露天燃燒方式,影響空氣品質、環境視線,殘存火苗也容易導致火災。 於 www.fountmedia.io -

#61.日本露天Ruten Japan 消费满3 千,日本商品免运送到家

为嘉惠更多消费者,日露在折价券活动结束后,紧接着宣布满3 千免运活动,优惠期间网友也不用再熬夜抢折价券,只要满额即可享有国际运费通通免运。 16 日紧 ... 於 www.kotoo.com