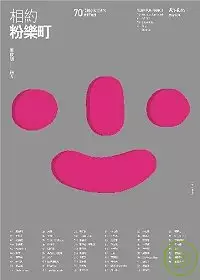

日本社區總體營造的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李俊明寫的 相約粉樂町:70個創意和生活的美麗碰撞 可以從中找到所需的評價。

另外網站社区总体营造 - Naobay也說明:日本 的社区营造,从总体规划、资金使用到机构设置等都体现了以人为本的思想,以社区居民为中心对社区居民进行公共管理,在长期的实践之中,日本形成了混合 ...

國立雲林科技大學 創意生活設計系 林沂品所指導 李熹敏的 社區營造之環境美學評估指標建構-以雲林縣社區為列 (2021),提出日本社區總體營造關鍵因素是什麼,來自於社區營造、環境美學、AHP層級分析。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 何明泉所指導 陳瑛珣的 客家老街創生設計策略之研究 (2021),提出因為有 地方創生、老街、社會連結、客家、設計策略的重點而找出了 日本社區總體營造的解答。

最後網站日本社區總體營造的法制化: 日本經驗- 邱明民- Google Books則補充:日本社區總體營造 的法制化: 日本經驗. Front Cover. 邱明民. 行政院文化建設委員會, 2006 - Community development - 239 pages.

相約粉樂町:70個創意和生活的美麗碰撞

為了解決日本社區總體營造 的問題,作者李俊明 這樣論述:

藝術創作,不一定只能在美術館展出,讓民眾帶著朝聖的心情去觀賞。它還可以走進街頭巷尾、進入辦公大樓和商店,融入日常生活,豐富城市空間。 2007年夏天,在台北市東區展開的「粉樂町」活動,就是藝術進入公共空間的絕佳展演。61組創作者,70件作品,在50個展覽點,以溫暖可愛,或奇幻獨特、前衛創新的姿態,帶來感動與衝擊。原來,藝術和生活可以這麼近。 本書除了展現這次活動的幕前幕後、提供解讀藝術的角度,也介紹了其他國家幾個類似活動的經驗。透過這本精采好讀的書,讀者彷彿能身歷其境,感受藝術與公共空間所碰撞出的美麗火花。 作者簡介 李俊明 曾任多年媒體記者與雜誌編輯,不時走訪全球風格城市

與各種創意領域,深入記錄文化、設計與創意產業發展,提供不同觀點之圖文整合出版品與文化講座。 觀察城市是他的最愛,他認為每個人都有詮釋城市創意的權利與角度;當然,這也包括了城市裡頭的當代藝術與大眾文化。 作者畢業於政大新聞系,曾任遠見、Career雜誌資深記者以及世界地理、雅砌雜誌總編輯,2003年文建會「文化創意產業人才赴英國研習」計劃獲獎人,現為自由作家,專致生活美學、建築、設計、博物館、文化創意等題材,作品散見各大媒體。出版作品包括《驚艷上海》《我不在家,就在去博物館的路上》《見藝思遷 雪梨 墨爾本博物館私旅行》《哥本哈根 設計現場》《雪梨風格旅行》《英倫創意動力-12位時尚大師崛

起的故事》《生命 就應該浪費在美好的設計上》《瑞士建築異境》《風格之競@曼谷:新黏力城市崛起》《曼谷設計基因》,另譯有《創意之島》《創意英國》等書。

社區營造之環境美學評估指標建構-以雲林縣社區為列

為了解決日本社區總體營造 的問題,作者李熹敏 這樣論述:

政府一直積極推動「社區總體營造」,然而這些工程多偏重於使用機能的表現,對於環境美學的思考缺乏明確的標準、甚至有「行政美學」及「公務員美學」等問題。在社造中,環境美化之項目應被優先考慮及實踐,它直接影響社區居民的生活素質。在前期的調查中發現台灣整體的環境美學均有不足,就算經過社區營造,普遍的景觀美感仍有待加強。經過專家的訪談後,了解到雲林縣的社造現況 他們均建議對社造應有更多的協助與輔導。因此本研究亦希望能為社造,帶來一些環境美學的參考指標。本研究目的如下:1. 探討環境美學之意涵及其對社區營造的重要性。2.建構社區營造適用之環境美學評估指標,並以層級分析法建立各準則因子的權重排序。3.了解學

術專家與社區專家之評估指標差異。本研究首先對「社區營造」、「環境美學」與「雲林縣社造背景」進行文獻整理與回顧,歸納出雲林縣社區營造之環境美學評估需考量的構面與準則,並進行半結構式專家訪談進行修正。透過專家訪談,本研究將訪談內容轉換成逐字稿並進行紮根編碼,再按內容分別以SWOT強弱危機分析法剖釋雲林縣社造現況、又以5W1H六何法分析提升社造美感的重要性和方法,以及修正社區營造之環境美學評估架構因子。之後藉由專家效度問卷調查,確立社區營造需求之環境美學指標。最後運用AHP層級分析法進行評估,對評估準則與層級結構檢定並進行因子成對比較及一致性檢定,並以權種結果排序評估準則項目的重要性。結果建構出社區

營造之環境美學評估準則,分為三個層級、共5項構面、9項評估標的及28項評估準則。據AHP的權重分析,整體數據結果顯示「社區意識」構面最為重要,而前三項標的為提升居民之社區參與度、文化傳承及保育及提升居民對社區的依戀感。本研究又分別比較學術與社區專家的數據差異,期望建構一個完善而可靠的評估體系,以給社區在進行營造時提供一些有關環境美學的參考依據。

客家老街創生設計策略之研究

為了解決日本社區總體營造 的問題,作者陳瑛珣 這樣論述:

近年先後於臺中市之郊區與市區,嘗試以截然不同之方式,促進客家老街創生。本博士論文採用行動研究,省察其實踐經驗,於不斷「嘗試-錯誤」之探索歷程,動態檢討執行之成效,確保方向無誤,隨時視需要而滾動式調整。願景設定為:孵育足以協助社區自立自足之地方創生事業體。為實現此非一蹴而至之願景,自勉耐心循序漸進,先以克盡大學社會責任之大學教師身分,既間接經由襄助有社會責任感之業者,爭取政府與地方創生相關之委託標案,並於標得後,助其切實執行,以實踐共同理想;此外,又直接進入社區,關懷社區之殷切需求,設法彌補其不足,作為邁向願景之多方嘗試。鑑於有否積極主動之地方行動主體,乃能否活化地方之成敗關鍵。若尚無地方行動

主體,務必盡早催生,而使之成為積極帶動地方行動之火車頭;如已有領導地方之組織,則須加以強化,使之更為健全,成為地方動能源源不絕之發電機。前者為東勢客庄老街創生所需,後者則適用於隱藏西屯鬧市中之客家老街創生。客家老街創生設計策略之研擬,須因時因地因人……等等因應諸多因素而靈活變通,方能奏效。故為臺中市東勢客庄農村工藝型老街,以及西屯鬧區生活聚落型隱形客家老街,分別因應各自狀況,精心量身研發「明推」與「暗拉」二種老街創生設計策略。又為因應老街創生個案現場實況,調整設計策略之執行方式。東勢老街以「滾動式」為主,「融入式」為輔;西屯老街則剛好相反,改以「融入式」為主,「滾動式」為輔。此外,依據東勢老街

與西屯老街各自特點,更分別建立產業拓展型與地方連結型二種設計模式。公民社會連結感之建立乃老街創生所首重,此可使共同創造利益共享之場域成為可能。若社區居民能進而精誠合作設計居民共享之社區公共空間,則鄰里之歸屬感油然而生,亦使社區公共空間更有安全感,更顯活力。唯有精神建設與物質建設雙管齊下,方能相得益彰,臻於完美。

日本社區總體營造的網路口碑排行榜

-

#1.全球化時代的地方社區產業 日本中富町的紙業復興

「著名的社區營造工作都是由居民做主導,」丸山優表示,他堅定的相信社區總體營造的成功關鍵在於一個「靈魂人物」的存在,而這個靈魂人物一定來自當地 ... 於 www.bnext.com.tw -

#2.日本文化產業的振興經驗@ 觀光休閒管理研究所 - 隨意窩

三島町在「社區總體營造」方面的努力,甚至使自己成為小學教科書的內容之一,令居民們感覺十分驕傲。 省思與期許. 從文化產業的角度來觀察三角町,「故鄉運動 ... 於 m.xuite.net -

#3.社区总体营造 - Naobay

日本 的社区营造,从总体规划、资金使用到机构设置等都体现了以人为本的思想,以社区居民为中心对社区居民进行公共管理,在长期的实践之中,日本形成了混合 ... 於 436783215.naobay.sk -

#4.日本社區總體營造的法制化: 日本經驗- 邱明民- Google Books

日本社區總體營造 的法制化: 日本經驗. Front Cover. 邱明民. 行政院文化建設委員會, 2006 - Community development - 239 pages. 於 books.google.com -

#5.行政院文化建設委員會/社區自治日本社區總體營造的法制化

內容簡介:社區總體營造精神法制化的最大意義,可以說是在確立民眾參與公共事務的法源基礎,及其適當性的目的,相對的也建立行政部門配合執行的依據。 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#6.臺灣在地化社區營造與文化創意產業政策與發展* - 南華大學

社區總體營造 (community infrastructure establishment)的論述是 ... 在過去有著介紹日本十七個社區營造故事的故鄉魅力俱樂部書籍(王惠君譯,. 於 libap.nhu.edu.tw -

#7.日本「社區設計」大師山崎亮的社造哲學:4 大步驟與居民共同 ...

參加這場工作坊的人們,並非想像中西裝筆挺的專家學者,而是來自社區各地的男女老少 ... 他正是日本社區設計大師山崎亮,也是談及日本社區營造時不可忽略. 於 www.seinsights.asia -

#8.經驗 日本的村鎮社區營造成功案例 - 人人焦點

經驗│日本的村鎮社區營造成功案例. 2021-02-17 ECGB生態城市與綠色建築. 福島縣喜多方市. 福島縣是保存有2000棟以上土藏建築之鄉。1970年成立「北方風土會」。 於 ppfocus.com -

#9.108年臺中市-「行政社造化」區公所交流座談會-第四場次

透過推動行政社造化、博物館與地方文化館政策中長程願景、需求、臺中市社區總體營造願景等為基礎,期盼公部門每一項政策之擬定與推動,都能注入社區營造的精神與革新操作, ... 於 community.culture.taichung.gov.tw -

#10.讓失智者有尊嚴日本「桃李咖啡」這樣實現社區營造 - 幸福熟齡

再來,形山昌樹覺察到,雖有理想,也得連結更多其他資源,才能繼續讓服務存在,所以後來發展成為一種社區總體營造類型。 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#11.《知風草之歌》《人心之華》《開臺尋跡》等介紹

我們閱讀的雖是他們的過去和現在,誰又能說那不可能是我們的未來呢? 書名:人心之華─日本社區總體營造的理念與實例著者:翁徐得、宮崎清出版者:臺灣省手工業 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#12.日本資產為本社區支援計劃匯報會 - 扶貧資訊網

日本社區營造 專家宮崎清所提倡,分別意義如下:. •人:滿足社區居民共通需求、經營人際關係,. 創造生活福祉. •文:延續社區共同歷史文化、經營藝文活動,. 終身學習等. 於 www.poverty.org.hk -

#13.古川町~社區總體營造見本- CJ -image‧CJ 意象館 - Udn 部落格

早年在求學期間涉略社區總體營造的相關資訊時,即得知古川町凝聚居民力量 ... 飛驒古川祭是日本境內的「名祭」之一,也是國家指定的「無形民俗文化 ... 於 blog.udn.com -

#14.日本社區營造的發展經驗與實踐

所謂的「社區營造」,即在地居民自主、自發性地營造一個適宜生活、充滿幸. 福感的社區。 ... 本報告著重於透過日本的實踐案例和經驗,指出日本社區發展的現狀和課題,. 於 www.cares.org.tw -

#15.“社区总体营造”:理论脉络与实践 - CORE

“社区总体营造”在台湾地区经济社会转型发展方面一直扮演着重要角色。基于对其历史轨迹的梳 ... 政策和实践也广泛存在于转型时期的日本和韩国,起. 於 core.ac.uk -

#16.社區營造:日本VS台灣|方格子vocus

在日本「社區營造」是一個很大的項目,是跟「衛生保健」、「社會福利」、「教育」、「環境」以及「治安防災」 ,並列為地方政府還有廣域政府的基礎工作大 ... 於 vocus.cc -

#17.社區總體營造 - chefagathe.fr

社区总体营造 首见于年。当时台湾的文建会主委申学庸向立法院提出施政报告时提出“社区总体营造”之名词,该词以“建立社区文化、凝聚社区共识、建构社区 ... 於 chefagathe.fr -

#18.以人為主體的場域力量:日本社區創生建築Hoget 揉合俐落與傳統

撇除商業角度,社區總體營造聚焦重點在於如何串連起人與人,藉由… ... 日本長崎縣西海市有個由在地居民經營的開放式公共空間Hoget ,當地三面環海且 ... 於 wonder.am -

#19.日本搞活化唔靠假大空設計師花十年發掘家島賣點:慢工出細貨

他們先在島上做了五年的田野調查,從居民口中了解島上生活,也辦了數場「社區總體營造研修會」,讓日本其他地區有相關經驗的人和島民交流。 於 www.hk01.com -

#20.結合在地資源新瀉縣創商業利基 - 公視新聞網

在前些日子,有一群屏東高雄的社區居民,放下了原本的工作,自己花錢到日本鄉下去學習怎麼做社區營造,事實上,台灣從民國八十四年以來的社區總體營造 ... 於 news.pts.org.tw -

#21.故鄉魅力俱樂部 - 彰化縣社區總體營造網

本書為日本著名古蹟保存暨社區營造研究專家西村幸夫教授的最新力作。西村教授以日本十七個不同地區的小城鎮為例,詳細述說其面臨的各種困境如產業蕭條、人口外流… 於 community.bocach.gov.tw -

#22.社區營造日本考察 - 公務出國報告資訊網

計畫名稱:, 社區營造日本考察# ... 此行考察,主要目的係了解日本行政體系對於社區營造的支持與支援機制;及自1960年代起迄今,蓬勃 ... 施政分類:, 社區總體營造 ... 於 report.nat.gov.tw -

#23.推動鄉村營造人力培訓計畫之展望(農委會) - 行政院農業委員會

社區總體營造 (社造)的目的,和政府的各項基層建設方案一樣,用意都是要給社區 ... 而日本的社區營造工作,至今已歷經40個年頭,才有現今所看到的成果,其中由不斷的 ... 於 www.coa.gov.tw -

#24.社區設計的時代: 用不造物的設計概念打造二十一世紀理想社會 ...

--GDA、SD Review、Kids Design等多項社會創新設計大獎得主,日本社區設計界 ... 山崎亮對於工作方法、社會脈絡的回顧與整理,與臺灣近年自『社區總體營造』邁入『社 ... 於 www.eslite.com -

#25.越國際」 日本與台灣的在地「真文創」,連結地方的人與人

「社區總體營造」這個詞,在台灣應該不陌生,是文建會自1994 年推行的政策,而社區總體營造就是日本的「まちづくり」:期望讓生活在一個地區的居民 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#26.打造農村心靈的原鄉- 觀光休閒農業社區營造

此概念源於日本的造町、英國的社區建築與美國. 的社區設計。當時台灣的文建會主委申學庸向立. 法院提出施政報告時提出「社區總體營造」之名. 於 www.fcec.org.tw -

#27.日本社區營造的工作與方法:從東京市區到小漁村的實踐

日本 「社區設計」大師山崎亮的社造哲學| 日本社區營造 · 日本社區營造的工作與方法:從東京市區到小漁村的實踐| 日本社區營造 · 故鄉營造:日本古川町丨案例| 日本社區營造. 於 igotojapan.com -

#28.台灣社區政策的演變

社區總體營造 的源起. 名詞譯自日本的「まちづくり」一詞,即所謂的「造町」。 造町運動最早是以振興產業為手段,以活絡地方的經濟,使逐漸衰敗的農村重新振作起來為 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#29.社區總體營造 - 维基百科

社區總體營造 首見於1994年。當時台灣的文建會主委申學庸向立法院提出施政報告時提出「社區總體營造」之名詞,該詞以「建立社區文化、凝聚社區共識、建構社區生命共同體 ... 於 zh.wikipedia.org -

#30.東海課程-景觀學系社區總體營造(伊志宗老師1111-2603)

沒錯,景觀設計不可缺少的就是社區設計。 」-日本山崎亮「…在社區營造進行的過程中必須與在地居民對話。不應僅由開發業者、店舖老闆和設計師討論之後,就進行所謂的 ... 於 course.thu.edu.tw -

#31.社區營造與地方創生關係初探-以台南市農村地區為例

關鍵詞:社區營造、社區總體營造、地方創生、地方產業、地方文化 ... 「地方創生」概念,源自2014年日本首相安倍晉三為解決日本的社會及. 於 tsce.org.tw -

#32.日本社區總體營造 :: 長照機構資訊網

日本社區總體營造 台東照顧服務員職缺 集賢內科診所az 三重洗腎中心推薦 一粒麥子基金會董事長 社區照顧關懷據點服務項目 高雄市苓雅區四維二路51號 謝坤川 張可欣. 於 longtermcare.imobile01.com -

#33.二手書R2YB1996年2月《人心之華-日本社區總體營造的理念與 ...

二手書R2YB1996年2月《人心之華-日本社區總體營造的理念與實例》翁徐得臺. $600. 商品主圖1. 於 m.tw.mall.yahoo.com -

#34.食育做為地方發展計畫的核心概念--以日本京都市級計畫為例(上)

台灣的社區總體營造概念主要來自日本,但台灣與日本在推動社區營造的模式上卻相當不同。台灣的社造推動之初,是由政府和學者越過中間官僚層級,直接進入地方,輔導地方 ... 於 www.100basket.com -

#35.日本山村振興案例介紹 - 國立臺灣師範大學地理學系

日本 在「森林及林業基本法」及「森林 ... 畫是當前日本林業施政的重點之一,相關事 ... 紹以社區總體營造聞名於世的飛驒古川町。 日本山村振興案例介紹. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#36.2007 社區產業講座:日本與英國案例介紹 ...

高雄市政府社會局為提升都市生活品質,推動社區總體營造與區域經濟. 發展,開啟國際視野,學習國外成效,精進社區永續發展活動,於96. 年11 月14 日(星期三)上午8:30 ... 於 wpcdn.stu.edu.tw -

#37.以地區經營(Area Management) 實現社區總體營造願景

2012年3月:組織變更為「一般社團法人大手町・丸之内・有樂町地區社區總體營造協議 ... 心機能更新,以增大東京、日本的活力、於平成8年9月起組成「大丸有社區總體 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#38.社區營造講義Spring 2016 吳綱立老師/國立金門大學 1

社區營造講義吳綱立老師2016. 社區規劃設計及社區營造基本概念 ... 結合成的組織,例如國內社區總體營造 ... 區發展、英國的社區建築及日本的造町理念。 ‧社區建築. 於 www.nqu.edu.tw -

#39.二00四年大葉大學同村協力國際研討會 - 彰化縣政府-新聞處

翁縣長致詞時表示,國內推動社區總體營造已有一段時日,但因政府單位橫向連繫 ... 宮崎清院長則說,日本推動社區營造的時間也不長,他以傳統工業小鎮三島町為例,與 ... 於 information.chcg.gov.tw -

#40.不要複製貼上日本的地方創生台灣要走一條自己的路

之後因社區面對的問題既多元又全面,所需要的不只是環境和硬體,因此再加上「總體」二字稱為「社區總體營造」。日本的宮崎清教授將社區營造的問題分為人、 ... 於 ms-community.azurewebsites.net -

#41.德國大提琴家萊納‧金澤獨奏會4/16宜蘭演藝廳登場

希望他的演奏能夠帶給觀眾無盡的感動和美好的回憶。 「宜蘭雅集」長期推動民眾音樂鑑賞能力的提升,配合政府的社區總體營造,讓藝術下鄉及音樂往下 ... 於 www.ltvnews.net -

#42.目錄 - 連江縣政府

社區營造最早由文建會於民國83 年提出,「社區總體營造」並重新詮釋「文化」之意 ... 日本311 震災海嘯後,不同的當代議題接踵而來,改變許多日本年輕人對於社會未來 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#43.社區總體營造與地區史之撰寫THE OVERALL ... - 課程大綱

專書: 1.行政院文化建設委員會台灣省手工業研究所、千葉大學宮崎研究室,日本案例社區總體營造100選。(出版 ... 於 class-qry.acad.ncku.edu.tw -

#44.社區營造中政府角色與責任之探討

臺灣自從文建會於1994 年10 月3 日提出「社區總體營造」理念以來,行政院持續 ... 日本社區營造法制化系統,是以其憲法所賦予的「地方自治權」及其地方自治法所. 於 courses.washington.edu -

#45.臺灣社區總體營造的軌跡(3) - 台灣社造聯盟

日本 的宮崎教授在會議中,介紹了日本進行的日本造町經驗:為能持續的落實,必須讓社區內的居民有安定的工作和收入,所以其工作不僅在於實質的空間改善,而且還要透過發掘 ... 於 47go.org.tw -

#46.[勸敗]日本古川町社區總體營造及濱名花博會五日考察- FAM TALK

是一個社區營造及產業文化工作者的深度考察,歡迎大家上網查詢住宿及相關景點訊息! 請上參考網址:易遊網/高雄出發/東北亞行程/高山下呂濱名湖見學紀行五日 ... 於 www.forgemind.net -

#47.社區總體營造可借鏡日本 - 人間福報

「八幡護城河」吸引相當多觀光人潮,雖然目前還有水質的問題要改善,但已經成為日本「社區整體營造」教科書中的範例。「八幡護城河」的社區營造成功後,不僅保有歷史 ... 於 www.merit-times.com -

#48.食品安全與食農教育論壇--16屆全國研討會

食育做為地方發展計畫的核心概念--以日本京都市級計畫為例. 張瑋琦/國立新竹教育大學副教授. 台灣的社區總體營造概念主要來自日本,但台灣與日本在推動社區營造的模式 ... 於 www.napcu.org.tw -

#49.社區營造專題 - 佛光大學

2, 宮崎清,1996,〈展開嶄新風貌的社區總體營造〉、〈設計「Design」與地方振興-人心之精華建設地方〉,見翁徐得、宮崎清(編著),《人心之華-日本社區總體營造的 ... 於 selcourse2.fgu.edu.tw -

#50.【大家來談社區總體營造】專輯導讀

臺灣自1994 年行政院文化建設委員會主任委員申學庸提出『社區總體. 營造』一詞以來,即開始社區總體營造。社區總體營造又稱社造,也是美國. 於 www.th.gov.tw -

#51.附錄二:國內外案例背景資料

日本. 案例推動時程. 1981~1983. 資料來源:中華綜合發展研究院、日本社區總體營造實例專輯及本研究整理. 昭和三十五年(1960 年),流經該社區的小野熊川由於河川中 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#52.傳統工藝與村野風光結合的生活美學空間— 以新港板頭藝術村 ...

台灣的「社區總體營造」一詞,是引用了日本「まちづくり」之觀念,. 即是所謂的「造町」,相關的用詞尚包括「鄉村振興(むらおこし)」、「地域活性化」、. 於 ir.nptu.edu.tw -

#53.農村聚落重建社區總體營造案例探討 以雲林縣古坑鄉華山村為例

陰霾,並塑造出農村聚落優美環境與景觀,本區特以社區總體營造的 ... 社區參與的概念最早來自日本的造町、英國的社區建築和美國的社區設計等。在翻. 於 card.org.tw -

#54.宮崎清訪高樹分享社造經驗- 地方- 自由時報電子報

被譽為日本社區總體營造大師的前日本千葉大學教授宮崎清,應實踐大學邀請來台進行一週客座講堂,昨天他到高樹鄉參訪,了解新豐社區為迎接休閒農業區所 ... 於 news.ltn.com.tw -

#55.社區總體營造的理念與實例 台灣手工業研究所日本國立千葉 ...

內頁書況不錯。無書寫或塗鴉的情況。 但封面和前面幾頁的邊緣有磨(破)損(如圖4)。邊角有摺痕。 ○此為二手物賣場,如有任何疑問,請於下標前提出! 於 shopee.tw -

#56.博物館視野「從社區參與談日本社區博物館與地方文化資產活化」

社區博物館是一個內發性的地方建設體,其規劃、經營攸關社區的發展,與社區居民生活攸戚與共,也是社區精神生活的中心。本文從社區參與的角度,探討日本社區總體營造 ... 於 www.lym.gov.tw -

#57.從「觀光立國」的日本地方創生經驗,台灣可以學到什麼?

台灣自1994年倡議社區總體營造政策以來,「社區賦權理念」 獲得其他部會支持與採用,2003年後由中央主導的政策更積極輔導各縣(市)政府、鄉(鎮、市) ... 於 www.thenewslens.com -

#58.一群富貴靈動的錦鯉游活了日本這個美麗鄉村,讓她成為社區 ...

古川町的全體居民例行改善了自己的生活環境,其成功多樣的社區總體營造活動及成果,獲得了日本的故鄉營造大獎,也是古川町是日本社區營造成功的典範之 ... 於 read01.com -

#59.日本社區營造大師宮崎清蒞校本校授予客座教授聘書

【本報訊】日本社區總體營造大師宮崎清教授3月4日應邀蒞校,以「小村莊的大實踐─關於日本生活文化設計的事例」為題演. 講,在景觀及都市設計系主任簡伃 ... 於 120.110.20.28 -

#60.社區總體營造政策應重新檢討

至今,日本政府施政仍有「地域活性化」業務,但係由各相關部會及地方政府共同配合,文化部門僅負責其中有關文化的事項,例如在文化財(文化資產)保護的預算 ... 於 www.npf.org.tw -

#61.法鼓文理學院電子學位論文服務 - ETDS

論文名稱(中文), 策略性的相似與再生-臺灣社區營造與日本「まちづくり」之研究 ... 形象商圈84 第四節、臺灣與日本相關政策分析88 一、社區總體營造與「まちづくり」 ... 於 www.airitietds.com -

#62.98年度苗栗縣社造軌跡:社區總體營造成果專刊 - 博客來

書名:98年度苗栗縣社造軌跡:社區總體營造成果專刊,語言:繁體中文,ISBN:9789860205657,頁數:96,出版社:苗栗縣文化局,作者:苗栗縣政府國際文化觀光局, ... 於 www.books.com.tw -

#63.社區總體營造是什麼?

社區總體營造. 與. 社區工作. 報告人:. 宋旭曜. 台北市士林區永倫里里長 ... 3、環境景觀改造(社區特色營造) ... 起因於法國香水廠原於日本北海道富. 於 www.scu.edu.tw -

#64.故鄉營造:日本古川町丨案例 - 每日頭條

古川町瀨戶川來源:智庫人物(ID: zhikurenwu)風光明媚的日本小山村古川町,令人稱道的倒不是四周的景致,而是歷經四十年持續不斷的社區營造。 於 kknews.cc -

#65.地方創生之設計力實踐 - 國家發展委員會

我認為日本地方創生政策是以『創造地方生活的吸引力』為策略做. 法。 臺灣過去我們在地方所推行的政策與日本的做法相近,如過去的社區總體營造、地方特色產業. 輔導 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#66.社區營造與社區協定: 日本經驗- National Tsing Hua University ...

社區營造 與社區協定: 日本經驗 可在清大總圖/NTHU Main Library 總圖 (545.0931 8755)獲得. 傳送至. QR. 引用. EndNote Web. 導出RiS. 匯出至BibTeX. Email. 永久連結. 於 nthu.primo.exlibrisgroup.com -

#67.社區自治:日本社區總體營造的法制化 - GPI政府出版品資訊網

社區自治:日本社區總體營造的法制化. 統一編號GPN:1009303133; 出版日期:2004/10; 作/編/譯者:邱明民; 語言:中文; 頁數:240; 裝訂:平裝. 於 gpi.culture.tw -

#68.專題研討一名詞解釋《社區營造、建築投資業》 - fish0223

一、社區營造『社區營造』是一種新社會培力運動,也是一個社會改造運動。社區營造是引用自日本社區發展工作所新創的詞句,『社區總體營造』這個詞句 ... 於 fish0223.pixnet.net -

#69.近年台灣社區總體營造之展開

區」、「社區總體營造」、「社區主義」、「居民參與」等相關詞名,一時之間不斷出現在各種 ... 輯,1997)、故鄉魅力俱樂部:日本十七個社區營造故事(西村幸夫著,王惠君譯,. 於 en.bp.ntu.edu.tw -

#70.黎胖- 內容簡介「人改變,地域就會改變。」... - Facebook

──GDA、SD Review、Kids Design等多項社會創新設計大獎得主,日本社區設計界 ... 討論社區總體營造時,居民與專業人士(社區設計師)的參與及主導比例,該如何拿捏? 於 www.facebook.com -

#71.日本地方過疏化下的社區總體營造-以御所市為中心

日本 地方過疏化下的社區總體營造-以御所市為中心. Community Development in Underpopulated Rural Areas in Japan – with Focus on Gose City. 於 www.airitilibrary.com -

#72.美麗新故鄉 專訪日本社區營造大師宮崎清 - 台灣光華雜誌

問:以我們這次走訪的三島町社區,請說明社區營造的特色及做法? 答:社區總體營造是內發性的,而非像一般商品,依據外界市場需求來製造、供應。三島町的 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#73.社區營造與北港車頭情深緣淺 - 觀策站

從民國83年文建會副主委陳其南推動「社區總體營造」開始,台灣的社區運動經歷一連串變革,社區營造變成家喻戶曉的顯學。師法日本「造町運動」,從公共電視開拍「城市的遠見 ... 於 www.viewpointtaiwan.com -

#74.社區起步造- 關於社造 - 台地桃園社造資訊網

桃園市政府為推動社區總體營造計畫長期發展工作,以「台地」為名建立桃園社造資訊網,透過彙整桃園社造 ... 概念來自日本的造町、英國的社區建築和美國的社區設計。 於 taidi.tycg.gov.tw -

#75.出國報告(出國類別︰考察) 考察日本城鄉新風貌社區總體營造 ...

(二)、小公園綠地之廣設及鼓勵民間認養:日本到處可見到公園及綠地提供居民舒適的休閒生活,例如小諸市的懷古園、松本城、名古屋城、大阪城、古川町等,尤其是古川町更為 ... 於 report.hsinchu.gov.tw -

#76.“社区营造”到底是什么?为什么很多人感兴趣却看不懂? - 知乎

社区营造 ,在日本的定义就是以实现"魅力再生产"为目标,从经济振兴、景观建筑设计,转变为从社区、社会气氛、文化而进行的社区营造行动,自下而上地寻找解决乡村老龄化、 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#77.社造文獻資料庫

1996 人心之華-日本社區總體營造的理念與實例. 南投: 臺灣省手工業研究所. 國立中興大學都市計畫研究所, ed. 1996 地方文化與區域發展研討會論文集. 於 cesorc.wordpress.com -

#78.探討高雄市區公所參與社區營造之研究 從社會資本與互信模型 ...

社區,如何形成合作關係,證實社會資本-互信模型架構的形成,並借鏡日本公 ... 鄉社區總體營造計畫」、「台灣健康社區六星計畫」等(廖嘉展、江大樹、張力亞,. 於 ethesys.lis.nsysu.edu.tw -

#79.日本社區總體營造的發軔與運作---劉新圓 - 東粉的研究生筆記

本文將追溯日本社區總體營造的起源,該運動形成之背景,以及其理念與運作,並回頭來與台灣的社造比較,期能有助於摸索出更理想的社造方法。 一、造町運動 ... 於 culture-notes.blogspot.com -

#80.社區總體營造專論

本課程一方面回顧日本、歐洲與台灣的社區總體營造(以下簡稱社區營造或社造)的 ... 日本建築學會編,2004,まちづくりの方法,丸善出版黃世輝,2002,社區自主營造的 ... 於 webapp.yuntech.edu.tw -

#82.日本古川町個案管理模式為標竿學習應用於南勢

1994年10月,文建會提出「社區總體營造」理念,係取之於日本造街活動的精神所擬訂的文化政策。本研究藉由日本社區營造成功的典範「古川町」,作為「標竿學習」應用於 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#83.智慧聯網趨勢下的城鎮再進化-日本ICT 社區總體營造

智慧聯網趨勢下的城鎮再進化-日本ICT 社區總體營造. 刊登期別. 第25卷,第12期,2013年12月. 隸屬計畫成果. 摘要項目. ※ 智慧聯網趨勢下的城鎮再進化-日本ICT 社區 ... 於 stli.iii.org.tw -

#84.佰俐O 1996年2月《人心之華-日本社區總體營造的理念與實例 ...

佰俐O 1996年2月《人心之華-日本社區總體營造的理念與實例》翁徐得台灣省手工業研究所. 300. 5.0 (1)銷售1. 於 www.ruten.com.tw -

#85.社區總體營造- 翰林雲端學院

同稱:「社區總體營造」、「第五權」、「公民社會」。 日本稱為「造町」;美國稱為「社區設計」;英國稱為「社區建造」。 由文化建設委員會(現已改編為文化部)提出。 於 www.ehanlin.com.tw -

#86.臺灣 區發展與 區營造的異同- 論社區工作中微視與鉅視面的 ...

又據日本千葉大學. 教授宮崎清之研究,將社區總體營造的理. 念分為: 居民全體參與, 地方文化的... 再檢討, 人與自然共生, 相互扶助的... 情誼, 社區資源 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#87.教學大綱-

青年「知」社區:「微社造行動團」成立,開始尋回我的地方感(共八組). ² 社區總體營造從哪裡開始? 1. 南投埔里桃米社區. 2. 日本古川町. 於 ge13.nutc.edu.tw -

#88.雲林社造e即通-委員會沿革

民國84年,行政院文建會從日本引進「社區總體營造」的理念,對於社區發展造成某種程度的衝擊。其面向由原來的社區發展三大建設,擴及"產業發展、社福醫療、社區治安、 ... 於 yc.yunlin.gov.tw -

#89.台灣的社區營造在拍賣的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

「台灣的社區營造」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 【9九書坊】社區總體營造:社區總體營造的理念與實例│台灣手工業研究所日本國立 ... 於 biggo.com.tw -

#90.營造源流之社造起源

彰化縣大家長-魏縣長,由社區居民的角度來看,社區總體營造是要讓民眾對居住的環境 ... 地方社區意識、國家共同體和公民社會等概念逐漸受到重視;在此之前歐洲、日本等 ... 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#91.高山】飛驒古川~社區總體營造的模範小鎮、再度因為電影「你 ...

飛驒古川離高山站不到半小時車程,多年前公共電視的社區總體營造節目曾經 ... 【票券整理】一篇搞懂日本中部地區的各種交通優惠票券~2021年最新版~. 於 archerplus.pixnet.net -

#92.原住民社區營造的實踐與反省 - WordPress.com

住民運動的瓶頸以及反省,1994 年由文建會所主導推動的『社區總體營造』3 成 ... 體營造』工作,其概念來自於日本的造町,英國的社區建築(Community. 於 pussleng.files.wordpress.com -

#93.社區營造Placemaking and Community Building - 國立清華大學

architecture)運動和日本的「町造」(まちつくりmachitsukuri)運動是兩項重要. 的參照。 以「社區」為名, ... 文化環境基金會,1999,《台灣社區總體營造的軌跡》。 於 khub.nthu.edu.tw -

#94.學習日本「造街運動」的社區總體營造政策,在剛開始推動的時期

公職◇地方自治題庫下載題庫 ... 學習日本「造街運動」的社區總體營造政策,在剛開始推動的時期,雖然名為社區「總體」營造,其實係以何者作為社區營造主軸? 於 yamol.tw -

#95.銀髮當自強!不靠政府補助,由瓷磚與火腿打造的日本地方創生 ...

如果要找出日本地方創生成功的因素,我想大家都會同意「社區總體營造」絕對是原因之一。 斷橋、路壞不找政府的居民自決. 居民將自己生活的地方,視為最需要保護延續的對象 ... 於 www.agriharvest.tw -

#96.臺灣文獻.第67卷第2期 - 台灣e店

目錄【大家來談社區總體營造】專輯. ... 公民參與的社區營造:以屏東縣為例.日本社區形成.造街的展開與現在(日本におけるコミュニティ形成. 於 www.taiouan.com.tw -

#97.日本小鄉鎮教您營造故鄉新魅力| by 陳順孝 - Medium

在「故鄉魅力俱樂部」中,西村幸夫提出了日本十七個社區營造的故事,這十七個社區 ... 為了使自己與周遭的人生活的更好,這就是「社區總體營造」所傳達的最重要訊息。 於 medium.com -

#98.京都 臺南社造交流分享會,交流城市歷史街區總體營造經驗

... 人就日本京歷史都心區姉小路周邊的社區總體營造過程作經驗分享,谷口局長以造街運動開端、街區環境整備、「地區計畫」與「建築協定」之生活守護、社區營造推手(在 ... 於 web.tainan.gov.tw