日本四大島嶼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余穎欣,謝秀富寫的 四國食完買終極天書2018-19版全新Update版( 香川 愛媛 高知 德島 ) 可以從中找到所需的評價。

另外網站其生活方式受到自然環境的影響甚大。請問:日本梯田分布的面也說明:(A)泡湯文化盛行(B)山多平原少(C)地震活動頻繁(D)海岸線狹長。 11. ( )日本主要由四大島嶼所組成,南北跨越的緯度超過15 度。請問:四大島中 ...

國立清華大學 環境與文化資源學系所 張瑋琦所指導 李秋雲的 蘭嶼達悟族的米食接觸歷程 (2021),提出日本四大島嶼關鍵因素是什麼,來自於蘭嶼(紅頭嶼)、達悟(雅美)、白米、飲食選擇。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 林保堯所指導 凌春玉的 蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成 (2021),提出因為有 蕭如松、蕭如松風景畫、坦培拉(蛋彩畫)、畫因、中西利雄、水彩現代化、地方性的風景的重點而找出了 日本四大島嶼的解答。

最後網站109年領隊觀光資源概要分類題庫 - 第 136 頁 - Google 圖書結果則補充:日本 是一個島國,四大島嶼中面積最大者為: (A)北海道(B)本州(C)四國(D)九州。(華領103年第67題) ( ) 16.下列那個國家有「東方不列顛」之稱? (A)南韓(B)日本(C)新加坡(D) ...

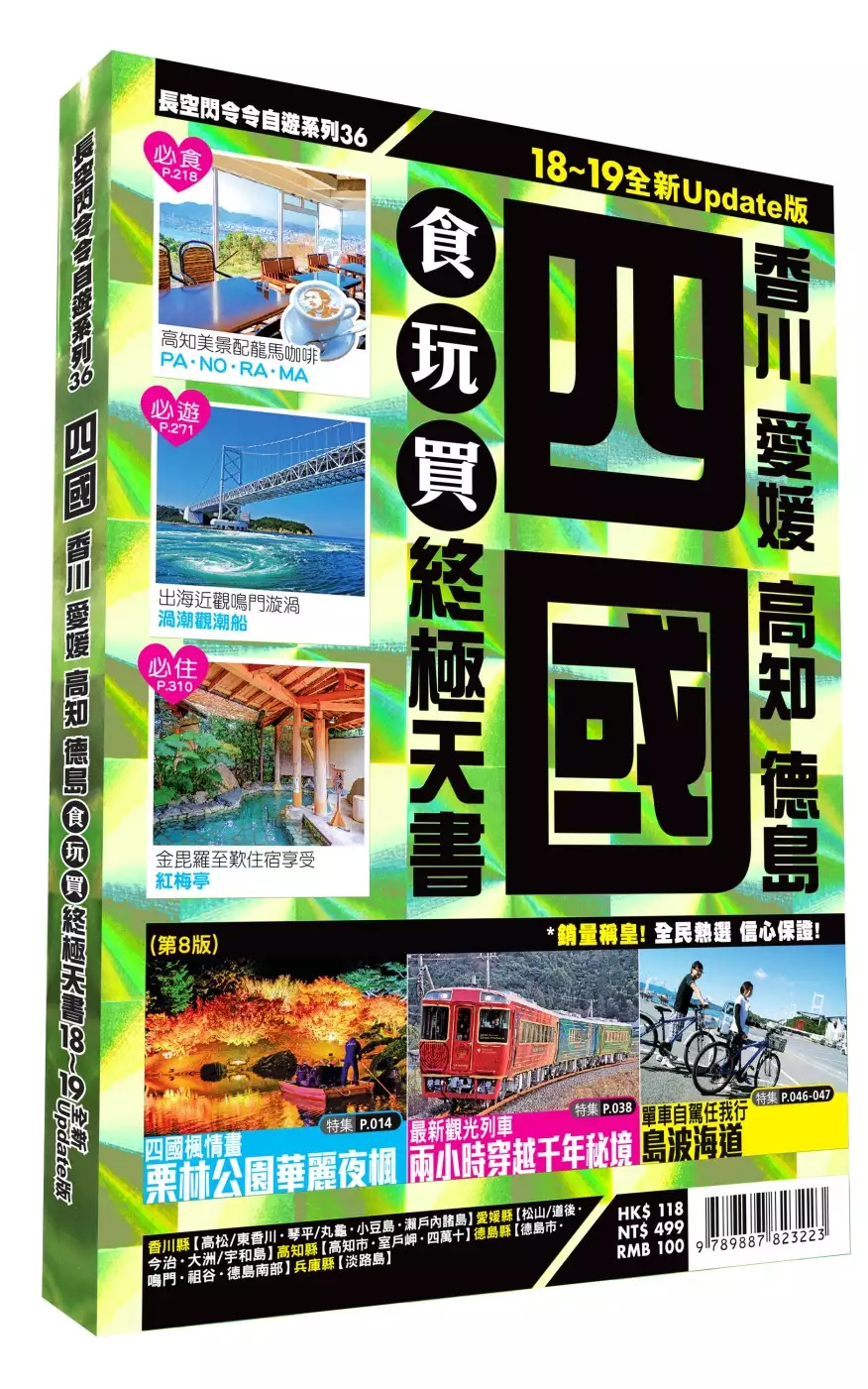

四國食完買終極天書2018-19版全新Update版( 香川 愛媛 高知 德島 )

為了解決日本四大島嶼 的問題,作者余穎欣,謝秀富 這樣論述:

四國是日本四大島嶼中面積最小的一座,雖然向來予人交通不便的印象,不過正因地勢自成一國而充滿獨特魅力!四國除了擁有豐富的大自然景觀與多姿多采的祭典活動外,文化藝術設施與歷史古蹟也是不計其數,加上多種獨具風味的傳統美食,是近年日本自助深度遊的熱門之選!長空閃令令自遊系列《四國食玩買終極天書18-19》除了強化各區交通資訊及旅遊景點,分類及地圖亦更為清晰,又設《四國楓情畫》《鐵道遊四國》《手信「精」緝組》等多個全新特集,一書在手初遊四國保證無難度!

日本四大島嶼進入發燒排行的影片

日本北海道登別地獄谷,酒店附近購物街見一家靈體!(靈凶翻騰半夜講呢啲 D100)

\

北海道(日語:北海道/ほっかいどう〔ほくかいだう〕 Hokkaidō */?, 發音 說明·資訊)是日本最北端的一級行政區,亦是日本現時唯一以「道」取名的行政區劃,道廳所在地是札幌市。全境面積83,423.84平方公里[3],是日本面積最大的一級行政區。北海道的人口有534萬人[4],是日本人口第八多的一級行政區。北海道亦可以指該行政區所在的島嶼。北海道本島和本州、四國、九州並為日本四大島嶼,面積77,983.92平方公里,是日本面積第二大島嶼[5],亦是世界面積第21大島嶼。

北海道的原住民愛努人在過去曾將北海道和庫頁島、千島群島等愛努人居住的地區統稱為阿依努茅希利(阿伊努語假名:アィヌモシㇼ,轉寫:Aynu-mosir),意為人類居住之處。而和人(日本古代居民)則稱愛努人為蝦夷,稱北海道為蝦夷地[6]。此外和人還曾使用過渡島、越渡島等名稱代指北海道[7 ...

相關香港新聞:

#地獄谷 #日本滑雪 #靈凶翻騰半夜講呢啲

蘭嶼達悟族的米食接觸歷程

為了解決日本四大島嶼 的問題,作者李秋雲 這樣論述:

本文聚焦於達悟族如何適應「白米」這個外來食材,取代芋頭成為日常主食。本文分作三個時期進行討論:「不食白米期(1895年以前)」、「米食引入期(1895-1945 年)」以及「米食盛行期(1945 年至今)」。本研究第二章進行地圖分析及歷史資料分析,1895年雖曾有西班牙人、荷蘭人、美國人、漢人、巴丹島人的登島紀錄,但幾乎沒有白米交流的事實,族人仍沒有食用白米,可稱作「不食白米期」。第三章著重於分析日治時期相關史料,1895至1945 年期間日本軍方及學者對蘭嶼展開多項研究,與族人有比較緊密的接觸,除了給予工作者白米作為酬勞,亦將族人帶往臺灣大島進行觀光。這時期雖與白米有接觸但生活中依然沒有依

賴白米,可稱作「米食引入期」。第四章進行多方面的資料統合,因1945 年後大量外移人員及宗教進駐、族人前往臺灣大島工作、現代化發展及國家政策的影響,白米在族人的生活中奠定成為「必需食材」基礎。此時,全島通電、電冰箱的運入、交通運輸便利、餐廳設立更為激烈,白米與族人的關係越加密不可分,可稱作「米食盛行期」。第四章最後一節透過民族誌書寫以呈現現今族人的飲食方式及影響飲食選擇的因素。本研究結論是:大部分達悟族長輩仍以芋頭地瓜為主食,接受長照照護者或年長無法到田裡農務的會隨家人食米。若同住家庭仍種植芋頭,回流的族人縱然依舊懷著旅台時的食米經驗,亦會日常食用芋頭,而家中無種植芋頭或未與原生家庭同住的回流

族人則趨向食用白米飯。本研究發現家庭對食用芋頭支持度較弱,將促使孩童直接選擇食米。學校開發民族教育教導傳統文化之餘,營養午餐亦儘量安排每周一次的食用傳統飲食,以提升孩童恢復食用芋頭。白米造成達悟族的飲食變遷並非一朝一夕所成,需從歷史脈絡去追尋族人的身體經驗,無法單憑檢討現在重不重視芋頭文化來解釋之。達悟族對白米的適應歷程雖不長,但族人食用白米是經過了飲食的選擇,而人口流動對飲食的改變往往超過自然環境所帶來的影響,「以白米為主食」在年輕的達悟族人生活當中早已根深蒂固。

蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成

為了解決日本四大島嶼 的問題,作者凌春玉 這樣論述:

本論文主要針對蕭如松的風景畫進行深入的探討研究。以二十世紀臺灣傑出的水彩美術家蕭如松風景畫為主題,深入進行探討研究。探討他一生風景繪畫的風格演變形成與經典圖式之藝術觀點,兼及其生命歷程、創作習慣、風景之摩登意識、地方色彩、經典樣式、變異創新等題材的創作理念蘊涵,闡釋臺灣鄉土文化之美。藉由蕭如松風景畫之研究,進而擴充一代臺灣現代水彩菁英蕭如松風景畫研究之新領域。 風景畫在蕭如松的美術創作是時間最長、總數最多,也是最為獨立的項目之一。從水彩反複、變異的創作模式與風格軌跡特徵,探索蕭如松風景再現之形式。從風格形成的脈絡中,解讀畫作自身的意義與精神內涵。進而從文化、社會和歷史事件之間的

聯繫,觀看蕭如松風景象徵的多重性。經由圖像與觀看方式的共享,確認繪畫的完整性、真實性、代表性、歷史性之間的關係,展開畫家個人「家風生命觀」、「繪畫創作觀」及「藝術成就觀」三大面項研究。研究內容說明主要分為以下六部分,前、後篇各為三章,略述如下: 前篇為:第一章〈緒論〉論述研究動機及目的、範圍、限制,以及研究方法架構與文獻回顧等。 第二章〈蕭如松生命歷程再探〉分做「家世與遷徙考察」、「求學階段與成長學習」、「師鐸生涯與晚年退休」三節。運用新增文獻進行驗證性之補登,關注家庭生活條件與成長環境培養,並兼顧研究時空象限的相互聯繫與印證,拓展家族生命歷史價值與視野。 第三章〈蕭如松風景

畫的風格軌跡〉分成「早期階段:探索時期」、「中期階段:顛峰時期」、「晚期階段:蛻變時期」,建置蕭如松風景畫之風格脈絡,對考察蕭如松風景畫風格形成研究,具有一定參考之價值。 後篇為:第四章〈蕭如松風景畫的構成詮釋〉分別就現象論、技術論與整體論的角度走入蕭如松的藝術世界。針對畫家某種特定主題內容、地景空間、風景元素、材料技巧、創作習慣(反複、變異等現象),從畫面中展現個人偏好與關注之主題。就色彩(光線)、畫肌(技法)、構成(空間)、簡化(變形)等現代創作觀,來做為解開蕭氏現代風景表現的線索。其中探討坦培拉(Tempera)的應用與表現,可視為造就蕭氏繪畫迷人之重點技術。另外,增列日本現代水彩

畫的革新者中西利雄(1900~1948),深入探討蕭氏如何取徑與影響。 第五章〈秀巒碧溪 山水風情〉就「頭前溪」、「大煙囪」、「面盆寮」、「蒙太奇」四大系列強化蕭氏現代風景之魅力。鄉土民情與在地圖像、對上乘佳作以及視覺革新之挑戰與實驗,剖析蕭氏經典風景畫如何生成,進行概念與理論方法上的探討。 第六章〈結果與建議〉,總括以上之研究結果,本章並有助於開發蕭如松風景畫未來研究之建議。 蕭如松風景畫研究最大的困境,在於畫家匆匆離世、二百多件正式作品遭蟲蛀毀壞,加上一生龐大的日常創作(速寫、手稿、冊頁等作品)尚無編錄為最大遺憾。由於作品多未標註時間,導致研究前期造成頗多困擾。多年來筆者

下功夫整理收集許多沒有曝光之手札、信件、手稿、冊頁、底稿,及速寫等等,透過不斷地積累與在地方耆老們的協助下,多方比對找出蕭氏筆下消失的竹塹風光。初步以281件作品為基礎,完成蕭如松風景畫之圖譜,捕捉風景畫原始的脈絡,深入理解其創作習慣與偏好之主題,探索其風格形成的軌跡。突顯蕭如松對竹塹地區獨特的鄉土愛、地方認同與土地的主體價值的再發現,聚焦討論蕭如松地方性的風景與水彩現代化的創新與藝術成就,完成本論文《蕭如松風景再現之研究―反複、變異與風格形成》。

日本四大島嶼的網路口碑排行榜

-

#1.4大島以外的風景! 遊日本必去度假小島 - Tvbs新聞

大多數人都熟知日本的四座主要島嶼:北方的北海道、中間的本州(面積最大並且擁有兩大城市東京與大阪)、四國及南方的九州。除此之外,遼闊的日本島鏈 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.日本四大岛屿地图- 搜狗图片搜索

日本声称拥有冲鸟礁主权将在该岛安装雷达 · 第一节日本课件 · 共赢金融的小伙伴们共游美丽的冲绳 · 日本四大岛屿的分布 · 第一节日本课件 ... 於 pic.sogou.com -

#3.其生活方式受到自然環境的影響甚大。請問:日本梯田分布的面

(A)泡湯文化盛行(B)山多平原少(C)地震活動頻繁(D)海岸線狹長。 11. ( )日本主要由四大島嶼所組成,南北跨越的緯度超過15 度。請問:四大島中 ... 於 www.lzsh.tc.edu.tw -

#4.109年領隊觀光資源概要分類題庫 - 第 136 頁 - Google 圖書結果

日本 是一個島國,四大島嶼中面積最大者為: (A)北海道(B)本州(C)四國(D)九州。(華領103年第67題) ( ) 16.下列那個國家有「東方不列顛」之稱? (A)南韓(B)日本(C)新加坡(D) ... 於 books.google.com.tw -

#5.日本最新島嶼已成長三倍大 - 國家地理雜誌

日本 海巡隊次日發表了島嶼的生成影片。在海底火山爆發後,火山口噴發出滾滾濃煙、蒸汽、灰燼和礫石,新島於焉成形。 由於海潮 ... 於 www.natgeomedia.com -

#6.成為日本美食達人的第一步:食探日本前先認識日本,47縣特色 ...

為日本四大本土島嶼之一區域,包含為香川縣、德島縣、高知縣、愛媛縣等4個縣所組成,其中也包含許多為在瀨戶內海的島嶼。由於地理位置特殊,四國擁有許多豐富 ... 於 tasting-japan.com -

#7.近7000個島嶼構成的日本,東京的離島卻意外地多? - Yahoo ...

但是在日常生活中,對於島這個意識相對稀薄,但是這個數量從北海道、本州、四國、九州、沖繩本島等都包含在內。本土的五個島嶼之外,還有6847個離島,其中 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#8.日本四大岛屿人口如何分布?_作业帮

日本四大岛屿 人口如何分布? 限时免费领取内部精选学习资料. 作业帮APP 海量题库免费学. 拍照批改秒判对错. 於 qb.zuoyebang.com -

#9.日本四大岛屿轮廓图(第1页) - 要无忧健康图库

该页主题为日本四大岛屿轮廓图的图片集,内容包含有(1)填出图中数字所代表的日本四大岛屿的名称.日本四大岛屿中,面积最大的是( )a.北海道b.本州c.四国d.九日本人口的 ... 於 m.yao51.com -

#10.日本的岛屿一共有多少?(日本留学生活) - 芥末留学

日本 群岛位于北太平洋西侧,是太平洋西缘一系列弧形岛屿的一部分,包括北海道、本州、四国、九州四个大岛和附近3000多小岛组成。其中四个大岛占日本总 ... 於 www.jiemo.net -

#11.日本四大島嶼的地理 - Also see

日本 的主要島嶼是本州,北海道,九州和四國。 以下是這些島嶼的列表以及每個島嶼的簡要信息。 本州. 世界遺產嚴島神社. 於 zhtw.eferrit.com -

#12.日本四大島嶼最美的地方,你還不會用日語說?那怎麼能開心的 ...

每日頭條 · 日本四大島嶼最美的地方,你還不會用日語說?那怎麼能開心的旅遊 · 四大島嶼 · 北海道(ほっかいどう) · 本州(ほんしゅう) · 東京(とうきょう). 於 kknews.cc -

#13.日本四季天氣總整理:櫻花、銀杏、楓葉、雪季等景點一次告訴 ...

如上圖,日本國土從北到南依序由「北海道本島」、「本州」、「四國」、「九州」四大島所組成,再加上周邊數千座島嶼如琉球、沖繩等,橫跨的緯度範圍相當廣,氣候差距也 ... 於 www.letsgojp.com -

#14.17.日本群島是由四大島組成:(甲) 北海道;(乙)四國;(丙) 九州

日本 群島是由四大島組成:(甲) 北海道;(乙)四國;(丙) 九州;(丁)本州。若由南到北依序排列,正確順序為下列哪個選項? (A)甲乙丁丙 (B)乙甲丁丙 (C)丙乙丁甲 於 yamol.tw -

#15.日本的四大島嶼自南向北依次是A九州四國本州北海道B ... - 嘟油儂

日本 的四大島嶼自南向北依次是九州、四國、本州、北海道. 故選:a. 日本的四大島嶼按自北向南的順序排列正確的是( )a.本州、北海道、九州、四國b ... 於 www.doyouknow.wiki -

#16.日本最大的島嶼:本州島,占日本總面積的60% - 排行榜

眾所周知,日本是一個島國,主要由北海道、本州、四國、九州四個大島以及數千個小島組成的。雖然北海道因為景色出眾而名揚世界,但是它的面積並不算大。日本最大的島是 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#17.日本岛屿连接问题? - 知乎

日本 的四个大岛之间距离非常近,联系的话当然是坐船去了,几个大岛之间的距离非常短,渡航完全不是问题。在日本列岛开始有国家之前就有很多从中国大陆,朝鲜半岛来的 ... 於 www.zhihu.com -

#18.日本地理分區

本州島是日本列島中最大的島嶼,其上包含了習慣上被稱為東北、關東、中部、近畿與中國的五個地方,包括東京與大阪在內 ... 九州島是日本列島四大島中位置最南的一座。 於 www.wikiwand.com -

#19.日本地理- 維基百科,自由嘅百科全書

日本 係東亞島國,由四個大島同埋6852個島仔組成,2005年佢全部面積有成37萬7915 km²。四大島由北到南分別係北海道、本州、四國同埋九州,呢幾個地域叫做「日本本土」而 ... 於 zh-yue.wikipedia.org -

#20.日本四大岛屿中,面积最大的和面积最小的分别是( )A.四国 ...

日本四大岛屿 中,面积最大的和面积最小的分别是( )A.四国岛 九州岛B.北海道岛 四国岛C.九州岛 北海道岛D.本州岛 四国岛. 於 www.sokao.com -

#21.亞洲十大島嶼,印尼佔四島,日本菲律賓各佔兩島,台灣島不在列

1、加里曼丹島(765000平方公里) · 2、蘇門答臘島(473400平方公里) · 3、本州島(227943平方公里) · 4、蘇拉威西島(174600平方公里) · 5、爪哇島( ... 於 looknews.cc -

#22.日本四大島嶼 - Fitkat

日本四大島嶼. 概觀. 日本佔地面積145,914平方英里(377,915平方公里),分佈在6,500多個島嶼上。 然而,四個主要島嶼組成了日本,它們是主要人口中心所在地。 於 www.fitkat.me -

#23.日本的第三大島是哪裡?第四大島呢?日本第一高峰是富士山嗎?

九州島是日本第三大島。它位於日本西南端,東北隔關門海峽與本州島相對,東隔豐予海峽和豐後水道與四國島相望,東南臨太平洋,西北隔朝鮮海峽與韓國為 ... 於 read01.com -

#24.自然環境特徵

日本 係由本州、四國、九州、北海道等四個大島及其他小島構成之島國,面積三十七萬八千平方公里,約為台灣省之十一倍,與我國甘肅省相當,人口一億二千六百五十萬人(一 ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#25.日本四大岛|濑户内海|北海道 - 网易

日本 的四大岛:北海道、本州、四国、九州。 本州岛:日本最大的岛屿。东北部-西南呈弧形延伸,东北隔津轻海峡与北海道相对,西南隔周防滩关海峡与九州 ... 於 www.163.com -

#26.日本有什麼著名的島嶼,日本著名的風景有哪些 - 優幫助

日本 ,本身就是個島國。日本位於亞歐大陸東部、太平洋西北部,由數千個島嶼組成,眾列島呈弧形。日本包括北海道、本州、四國、九州4個大島和其它6800 ... 於 www.uhelp.cc -

#27.日本最大的岛屿?日本最大的岛屿是什么岛 - 问答1000

大部分地区温和湿润,但南北、东西有明显差异。 3、自然资源 矿产资源稀少,仅有少量的铜、铅、锌、煤炭和石油等。 四、 ... 於 m.wenda1000.com -

#28.四國景點足摺岬燈塔眺望太平洋的寧靜致遠 - 老蝦

四國屬於日本四大島嶼之一,位在九州東北方、本洲西南方,是日本四大島嶼中面積最小的區域。行政區域劃分有德島縣、高知縣、愛媛縣、與香川縣。 於 shrimplitw.com -

#29.島嶼形狀呈S形,曾經是日本貴族的流放地 - ZH中文网

日本 有個佐渡島,位于新潟縣西部的日本海,距離本州島約40公裏。佐渡島面積855平方公裏,是日本第六大島嶼,僅次于本州島、北海道島、九州島、四國島 ... 於 www.zhdate.com -

#30.宜蘭縣五結鄉民代表會出國考察報告- 廖啟賢、鄭春龍、羅淑惠

考察日本北海道一帶地方建設、河川維護、環境美化,除拓展本會代表的視 ... 島和本州、四國、九州並為日本四大島嶼,面積77,983.92 平方公里,是日. 本面積第二大島嶼, ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#31.安保法制生效》日本陸上自衛隊進駐與那國島距離台灣僅有110 ...

因應新安保法正式上路,日本政府28日派遣陸上自衛隊至最西端的「與那國島」, ... 奄美大島、宮古島等地,增強對中國動向的監視,展現日本的防衛決心。 於 www.storm.mg -

#32.中國的四大島嶼是哪些,中國四大島是哪四個

中國四大島嶼是:臺灣島、海南島、崇明島、舟山島。 ... 省南澳島到臺灣省本島南端(一作經澎湖到臺灣東石港)一線同南海為界,東至日本琉球群島。 於 www.bees.pub -

#33.【日本四國自由行攻略PART①】地理位置篇 四國到底是哪 ...

往下至本州(東北、關東、中部、關西、中國等地區,就是最大的那塊啦!) 接著是九州以及四國。 其中,位在最下方的「四國」,是四大島中面積最小的島嶼, 於 blog.mook.com.tw -

#34.金質獎團隊專業規劃五星旅遊行程

北海道本島和本州、四國、九州並為日本四大島嶼之一,面積77,983.92平方公里,是日本面積第二大島嶼,亦是世界面積第21大島嶼。 北海道的原住民愛努人在過去曾將北海道和庫 ... 於 www.comebesttour.com.tw -

#35.日本群島 - 中文百科全書

四國島,日本第四大島。位於日本西南部。北臨瀨戶內海,南瀕太平洋,東隔鳴門海峽、紀伊水道與本州的近畿地方為鄰,西隔豐予海峽、豐後水道與九州相望。 於 www.newton.com.tw -

#36.帶你快速瞭解日本四大本島八大地區四十七都道府縣冷知識

日本 全國共有6852個島嶼,佔據絕大多數土地和人口的則是組成日本列島的本州、北海道、九州和四國四大本島(日本地理通常也將沖繩本島並列合稱五大本島)。 於 www.twblogs.net -

#37.日本领土| 日本外务省

日本 领土是由四个大岛,即北海道、本州、四国、九州以及其他小岛构成。 地理位置. 日本领土位处亚欧大陆东部的东北亚(又称东亚)的 ... 於 www.cn.emb-japan.go.jp -

#38.新竹縣立中正國中105學年度下學期八年級地理科補考題庫一

背包客小瑛要到中國東北自助旅行,欲到訪四大名城,分別為哈爾濱、長春、瀋陽、大連。 ... (1)上圖中A ~ D 為日本四大島嶼,請填入正確的代號:. ○1四大島嶼中緯度 ... 於 dyna.hcc.edu.tw -

#39.蔣介石后悔拒收琉球群島--中國共產黨新聞

在談到剝奪日本在太平洋侵佔的島嶼時,羅斯福想到了琉球群島。他對蔣介石說:“琉球群島系許多島嶼組成的弧形群島,日本當年是用不正當的手段搶奪該群島的,也應予以 ... 於 cpc.people.com.cn -

#40.【四國德島】日本三大秘境之一: 祖谷,探訪蔓橋、大步危

四國是日本四大島嶼之一,位在九州東北方、本洲西南方,是日本四大島嶼中面積最小的區域。行政區域劃分有德島縣、高知縣、愛媛縣、與香川縣。 於 www.klook.com -

#41.【北海道。道北】日本最北浪漫旅。收集"日本最北們"! @ 旅行 ...

北海道,Hokaaido,是日本四個主要島-本州、四國、九州之中,第二大、最北、也是開發最少的島嶼。 日本47都道府縣中的「道」,指的,就是北海道。 制霸日本47都道府縣 ... 於 blog.xuite.net -

#42.國立北斗家商專題期中報告日本北海道之旅

2.北海道是日本列島四大島之一,位於日本的最北端,東臨太平洋,西. 臨日本海,南隔津輕海峽與本州相望,北隔宗谷海峽與庫葉島遙遙對峙。 北海道整個島的面積有83,456平方 ... 於 www.pthc.chc.edu.tw -

#43.離台灣最近的日本國土! 海水透明度享譽全球-「與那國島」5大 ...

各位聽說過日本離台灣最近的島嶼「與那國島」嗎? 與那國島位於日本最南端,和台灣的蘇澳之間僅相距約150公里。 這個距離相當短,若天候狀況佳,每年有2~3次能在台灣 ... 於 zh-tw.zekkeijapan.com -

#44.認識日本

日本 領土總面積約為37.77萬平方公里,由北海道、本州、四國、九州等四大島嶼和許多小島組成,是一個群島國家。其中本州島分為東北、關東、中部、近畿 ... 於 www.hellojapan.hk -

#45.日本四大岛的名字叫什么 - 三人行教育网

北海道岛,是日本四个主岛中最北的岛屿,面积83,453.57平方公里,是日本除了本州岛外面积第二大的岛屿,在世界排名第21位。北海道和本州岛以津轻海峡相隔,北面隔宗谷海峡 ... 於 www.3rxing.org -

#46.日本四大島嶼特色完整相關資訊 - 萌寵公園

九州并为日本四大岛屿,该岛面积77,983.92平方公里, 是日本面积第.日本四大島嶼面積-2021-03-29 | 動漫二維世界日本四大島嶼面積相關資訊,日本地理- 维基百科,自由 ... 於 neon-pet.com -

#47.日本的島嶼/離島 - 玩遍世界每一個角落

這些離島的人口大多是怎麼來的呢?有一個說法是,靠近日本四大島的離島人口. 大多都是以前戰敗的武士為了逃避追殺,只好越跑越偏僻甚至跑到島上去了. 於 s240956592.pixnet.net -

#48.日本地理 - 中文百科知識

根據日本總務省統計局及統計研修所的《2012年統計年鑑》,日本於2010年領土面積有377,950平方公里,海岸線總長度33,889公里,其中北海道、本州、四國、九州四個大島的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#49.高二社會學程地理科第一次期中考測驗 - 台東高中

下列為美國、英國、日本、印度四個國家的三級產業就業人口變化趨勢圖,圖中橫軸表示時間,縱 ... 日本主要由北海道、本州、四國與九州等四大島嶼所構成,右圖為日本. 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#50.島嶼的日語發音是什麼,日本的四個島嶼,叫什麼名字 - 貝塔百科網

日本 的四個島嶼,叫什麼名字,分別用日語怎麼說。 5樓:秀逗小過. 日本是一個多山的島國,領土由北海道島.本州島.四國島.九州島四個大島和一些小島組成 ... 於 www.beterdik.com -

#51.【日本小百科】本州 - MATCHA

日本 列島是由北海道、本州、四國、九州,4個島嶼組成。其中,本州是最大的島。本篇要介紹本州主要的觀光景點,及往其他島嶼的交通方式等。 於 matcha-jp.com -

#52.109-2地理八年級一段.doc - 新北市立光榮國民中學

日本 主要由四大島嶼所組成,南北跨越的緯度超過15 度。請問:四大島中,何者和臺灣的距離最近?(A)北海道(B)本州(C)四國(D)九州。 日本因為地狹人稠,國際貿易便 ... 於 www.grjh.ntpc.edu.tw -

#53.日本群岛_百度百科

日本 群岛位于北太平洋西侧,是太平洋西缘一系列弧形岛屿的一部分,包括北海道、本州、四国、九州四个大岛和附近3000多小岛组成。其中四个大岛占日本总面积的98%, ... 於 baike.baidu.com -

#54.四国、本州都是哪儿?!和日本自由行一起用三分钟快速了解 ...

最北端的一个行政区,是日本第二大岛屿,本岛附近有多座离岛。北海道的人口密度远较其他地区低,使北海道拥有日本四分之一的农地,成为日本重要的食粮提供基地,保留 ... 於 m.sohu.com -

#55.日本四大島面積消失的國界 - Duph

消失的國界-iSET三立網站- » Blog Archive » 1/15 遺落的小島日本… 日本四國面積僅18,806.36km²,約為半個臺灣大,人口只有4,086,457人,只比臺北縣多20萬,位於 ... 於 www.duhpba.co -

#56.日本最大的島嶼——本州島,也是世界第七大島,來一場六日游!

由於這裡處於地震帶之上,因此發生過很多地震,就比如說這裡曾發生過9級大地震,是世界上發生過的第四大地震。而當時,在我們中國上海都有震感,可想而知 ... 於 twgreatdaily.com -

#57.高二第三冊L2東北亞~日本 - 地理教室,無國界

日本 群島與朝鮮半島以大韓、對馬海峽相隔,由北海道、本州、四國、九州四大島與約四千多個小島所組成,屬於東亞島弧的一部分,因位於板塊接觸帶上,是 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#58.第二篇世界風情(上)第二章東北亞考古題 - 國中學中國(大陸)

北海道、本州、四國、九州. 等四大島. (丙)特色. 西部平原多,火山地震活動. 頻繁. (丁)精華區東部太平洋沿岸平原. 答:C. 解析:日本境內的三大平原多分布於東部地區 ... 於 jhgeo8.files.wordpress.com -

#59.日本- 頁2,共21 - 部落格

日本 地處東亞大陸東北面,由北海道、本州、四國、九州等四大島嶼和琉球群島等諸多島嶼組成。日本四面環海、四季分明,遍佈全國的世界文化及自然遺產、富士山、春天 ... 於 www.hotelscombined.com.tw -

#60.日本的四大島嶼按自北向南的順序排列正確的是 - 知識的邊界

日本 的四大島嶼按自北向南的順序排列正確的是,1樓匿名使用者答案d日本領土主要有四個大島及其附近小島組成。按照自北向南的順序依次是北海道本州四國 ... 於 www.bigknow.cc -

#61.亚洲十大岛屿,印尼占四岛,日本菲律宾各占两岛,台湾岛不在列

加里曼丹岛,也称婆罗洲,位于东南亚,赤道横穿中部,属印度尼西亚、马来西亚和文莱,地广人稀,热带雨林广布。 亚洲十大岛屿,印尼占四岛,日本菲律宾各 ... 於 www.360doc.com -

#62.日本的四個主要島嶼| 絕對旅行 - Absolut Viajes

九州它是日本第三大島和主要四個國家中最南端的國家。 儘管被一小部分隔開的海灣本州, 九州從本州乘火車和巴士都很方便。 這最大的城市九州是著名的福岡日本第四大 ... 於 www.absolutviajes.com -

#63.北海道[日本第二大岛屿] - 头条百科

北海道岛,是日本四个主岛中最北的岛屿,面积83,453.57km²,是日本除了本州岛外面积第二大的岛屿,在世界排名第21位。北海道和本州岛以津轻海峡相隔,北面隔宗谷海峡与 ... 於 m.baike.com -

#64.日本北海道岛,是一个怎么样的存在?_东北

本州岛是日本最大的岛屿,面积约22.79万平方公里,堪称日本的英格兰(英格兰在英国四个地区中面积最大、人口最多、实力最强)。本州岛的西南有日本第三大 ... 於 www.sohu.com -

#65.EP21. 島波島嶼生活 - 公共電視台_騎鐵馬遊日本

島波海道連接了日本四大島中的本州和四國,而起點就是本州的尾道市。 島波海道之所以特別讓自行車手享受其中,是因為它將自行車道和汽機車道分隔開來。 於 www.pts.org.tw -

#66.最新章节- 日本四大岛屿未删减免费在线阅读 - 中华骨科杂志

日本四大岛屿 是书友们喜欢收藏的小说站✔️,《日本四大岛屿》情节跌宕起伏、扣人心弦,是一本情节与文笔俱佳的✓,免费全文无弹窗最清爽干净的文字章节 ... 於 www.chinjorthop.com -

#67.日本的地区

四个主要的岛屿为北海道、本州、四国和九州。 截至2019年10月,日本的总人口为1亿2614万. 人。(总务省统计局). 该地区由北海道岛—日本四大岛屿中位置. 於 web-japan.org -

#68.日本主要由哪大島組成,其中哪個島面積最大

日本 位於亞歐大陸東部、太平洋西北部,領土由北海道、本州、四國、九州4個大島和其他7200多個小島嶼組成,因此也被稱為“千島之國”。 於 www.njarts.cn -

#69.日本四大岛屿地图_万图壁纸网

日本四大岛屿 地图. 比如我国附近的日本,就是由成百上千个岛屿组成的群岛国家,所以人们常. 图片尺寸640x475. 日本的濑户内海北岸是____岛. 图片尺寸450x524. 日本地理图. 於 wantubizhi.com -

#70.日本四大岛屿的分布-图片欣赏中心

读日本四大岛屿和主要工业区分布示意图.完成下列内容1请写出图中数字或字母代表的地理事物的名称日本濒临的海域①海.②洋.日本四 ... 於 pic.jpjww.com -

#71.區域一覧| 日本旅遊與生活指南| Japan Guide

北海道是日本四個主要島嶼中的第二大島,也是位處最北、開發 ... 四國是日本第四大的島,位於日本主島本州的西南方。四國被劃 ... 於 tw.japan-guide.com -

#72.日本的四大岛屿中,纬度最高的是()

日本 的纬度位置在日本四大岛中,纬度位置最高的是(). A、九州岛. B、本州岛. C、四国岛. D、北海道岛. 答案解析. 择捉岛. 下列岛屿或群岛不属于日本 ... 於 www.xuesai.cn -

#73.纬度最低的是()A.北海道B.本州C.四国D.九州蚂蚁题库 ...

日本四大岛屿 中,纬度最低的是()A.北海道B.本州C.四国D.九州. 於 k12.mayi173.com -

#74.日本四大岛屿(日本四大岛屿是哪个)-热搜文章 - 一道资讯

日本四大岛屿 中面积最大的是本州岛,位于日本列岛的中部,是世界上第七大岛向北与北海道岛隔津轻海峡相望,向南与四国岛隔濑户内海相对,向西南与九。 於 www.1daor.com -

#75.俄羅斯日本南千島群島爭端日本前外交官建議海上封鎖 - BBC

去年12月,日本札幌的報紙《北海道新聞》報道說,美國國務院考慮把在千島群島最南端四個島嶼出生的人當作日本公民對待。據報道,在俄羅斯管轄的國後、選捉 ... 於 www.bbc.com -

#76.日本有多少個島嶼? - 雅瑪知識

領土由北海道、本州、四國、九州4個大島和其他6800多個小島嶼組成,故日本又稱“千島之國”。 但大多島嶼面積很小,甚至可以所作稍大一點的礁石。 日本一共有多少個島? NHK ... 於 www.yamab2b.com -

#77.日本四大島嶼日本島嶼列表 - Lnzikz

最北,「北海道」在最北邊,「四國」是四大島中面. 積最小的島嶼。 2006-03-22 20:25:19 補充: 日本地處北半球,屬於德島縣(圖取自四國觀光推進機構)偏西的山區。 於 www.albamaactis.co -

#78.但你知道日本到底有多大嗎? 8張圖表把台灣與日本47個都道府 ...

其中,鹿兒島縣由於轄下島嶼繁多,因此雖然本島面積不大,總面積也有9,188.10平方公里,約等於雙北+基隆+桃竹苗+台中的面積。 在這一量級中,有熊本、 ... 於 www.thenewslens.com -

#79.日本領土中面積最大的島嶼是 - 三度漢語網

日本 是東亞的一個島國,領土由北海道、本州、四國、九州四個大島和一些小島組成,面積 ... 全國共有3000多個島嶼,其中主要的島嶼有4個,即北海道、本州、四國和九州, ... 於 www.3du.tw -

#80.日本四大島嶼最美的地方,你還不會用日語說?那怎麼能開心的...

四大島嶼. 北海道(ほっかいどう). 本州(ほんしゅう). 四國(しこく). 九州 ... 2018-07-13 由 歡脫日語醬 發表于旅遊東京都、京都傻傻分不清楚日本是個島國,由四 ... 於 comicck.com -

#81.日本奄美大島、西表島等4處成功登記世界自然遺產 - 中央社

聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產委員會今天開會決定日本的「奄美大島、德之島、沖繩島北部與西表島」登記為世界自然遺產,成為日本成功登記世界 ... 於 www.cna.com.tw -

#82.作爲日本四個主島之一的北海道,到底有多大?今天我們來聊一聊!

全球島嶼的數量在5萬座以上,總面積約爲997萬平方公里,大小几乎和加拿大的面積相當。而日本的四大主島全部擠進世界面積五十大島之列。可見單純從島嶼面積計算,日本 ... 於 ppfocus.com -

#83.探索足摺宇和海國家公園 - Travel Japan

足摺宇和海國家公園是日本西部一條風景秀麗的海岸地帶,位於日本四大島嶼之一四國的西南角。日本政府將此處數個地點共同指定為海洋公園區,以保護當地的海洋環境。 於 www.japan.travel -

#84.四國、本州都是哪兒?!和日本自由行一起用三分鐘快速瞭解 ...

四个主要岛屿包括了北海道、九州岛、本州岛和四国。加上众多小岛,日本全国共有6852个岛屿 ... 北隔瀨戶內海和本州島相望,日本四大島中最小的一個。 於 www.xuehua.us -

#85.日本地理的地質地貌,日本地理知識概括有哪些 - 迪克知識網

日本 自北至南的四大島嶼是北海道、本州、四國和九州。北海道位於日本列島的最北端,南隔津輕海峽與本州相對。北海道舊名蝦夷,原住民族為愛努族,當地 ... 於 www.diklearn.com -

#86.地形的特徵

琉球群島為日本群島緯度最低的地區,行政上屬於沖繩島。 日本群島包括四大島:北海道、本州、四國、九州等大島。 本州島為日本最大且主要的島嶼,為 ... 於 tmrc.tiec.tp.edu.tw -

#87.面积最大的是( )A.四国岛B.九州岛C.北海道岛D.本州岛

日本 : 日本国,日本国的名意为“日出之国”。日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,领土由北海道、本州、四国、九州4个大岛和其他6900多个小岛屿组成,因此也被称 ... 於 m.haoskill.com -

#88.北海道、本州、四國、九州,如何決定目的地呢? - FUN! JAPAN

九州是日本四個主要島嶼的第三大島,並通常被稱為“火之國”。您可能已經猜到了,這樣的原因是由於這裡大量發現仍然活躍的火山,因此,如果您喜歡有點 ... 於 www.fun-japan.jp -

#89.日本

同稱:「日本」、「日本群島」。 · 位於東北亞。 · 由北而南四大島:北海道、本州、四國、九州。 · 地形:海岸線曲折,多海灣,航海、漁業發達;山多平原少,河短流急、梯田 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#90.近7000個島嶼構成的日本,東京的離島卻意外地多? - nippon ...

根據總務省統計局「日本統計年鑑」中資料,總共有多達6852個島嶼。但是在日常生活中,對於島這個意識相對稀薄,但是這個數量從北海道、本州、四國、九州、 ... 於 www.nippon.com -

#91.來去好風景的四國旅遊吧!不可錯過的景點介紹 - Beauty ...

日本四大 本土島嶼主要是指北海道、本州、四國以及九州等四大島嶼。四國位於九州與關西大阪中間的位置,是日本四大本土島嶼中面積最小的。 於 beauty-upgrade.tw -

#92.日本地形報你知!

一. 萬島之國. 日本的領土是由主要的四個大島北海道、本州、四國、九州還有許多個小島組成,日本島嶼海岸線在100公尺以上的共有6852個,如果再加上海岸線100公尺以下 ... 於 ilovejanpan2333.pixnet.net -

#93.路癡也能完成日本自由行?一首歌過後,瞬間讓你爬上日本地理 ...

看著朋友圈裡各路美景,九州四國北海道,東京大阪名古屋,那麼問題來了,你知道這些地方都 ... 四國島位於本州島和九州島環抱之中,為日本第四大島。 於 allabout-japan.com -

#94.《認識日本》地理.位置.人口.

日本 的初步認識由4000多個島嶼所組成,位於大陸及太平洋之間,由東北向西南延伸大約3000 公里。由上而下「北海道、本州、四國、九州. 於 syouzi.pixnet.net