日本列島形成的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦戶田山和久寫的 「科學的思考」九堂課:學校不教的科學 和岡田英弘的 日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日本列岛东南侧陆块的粘性拉伸分离特征 - 知乎专栏也說明:理解了日本列岛是从朝鲜半岛东侧外围到俄库页岛一线向东南挤压扩张的机制后,就能理解九州、四国两岛的形成。九州、四国两岛是由于惯性向南撕裂同时 ...

這兩本書分別來自游擊文化 和八旗文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 張妃滿所指導 鄭佑如的 《島的洄游》 馬祖文化之資訊圖表創作研究 (2021),提出日本列島形成關鍵因素是什麼,來自於資訊圖表、視覺設計、馬祖文化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 蘇淑娟所指導 孫力行的 馬祖地質公園之社區參與初探:鐵板社區行動脈絡之例 (2021),提出因為有 地質公園、永續發展、鐵板社區、社區參與、文化資產的重點而找出了 日本列島形成的解答。

最後網站花綵列島- 翰林雲端學院則補充:同稱:「東亞島弧」、「花綵列島」。 受歐亞板塊及菲律賓海板塊擠壓所形成,為一系列弧形排列的島嶼。 由北到南依序:千島群島→日本→琉球→臺灣→菲律賓群島。

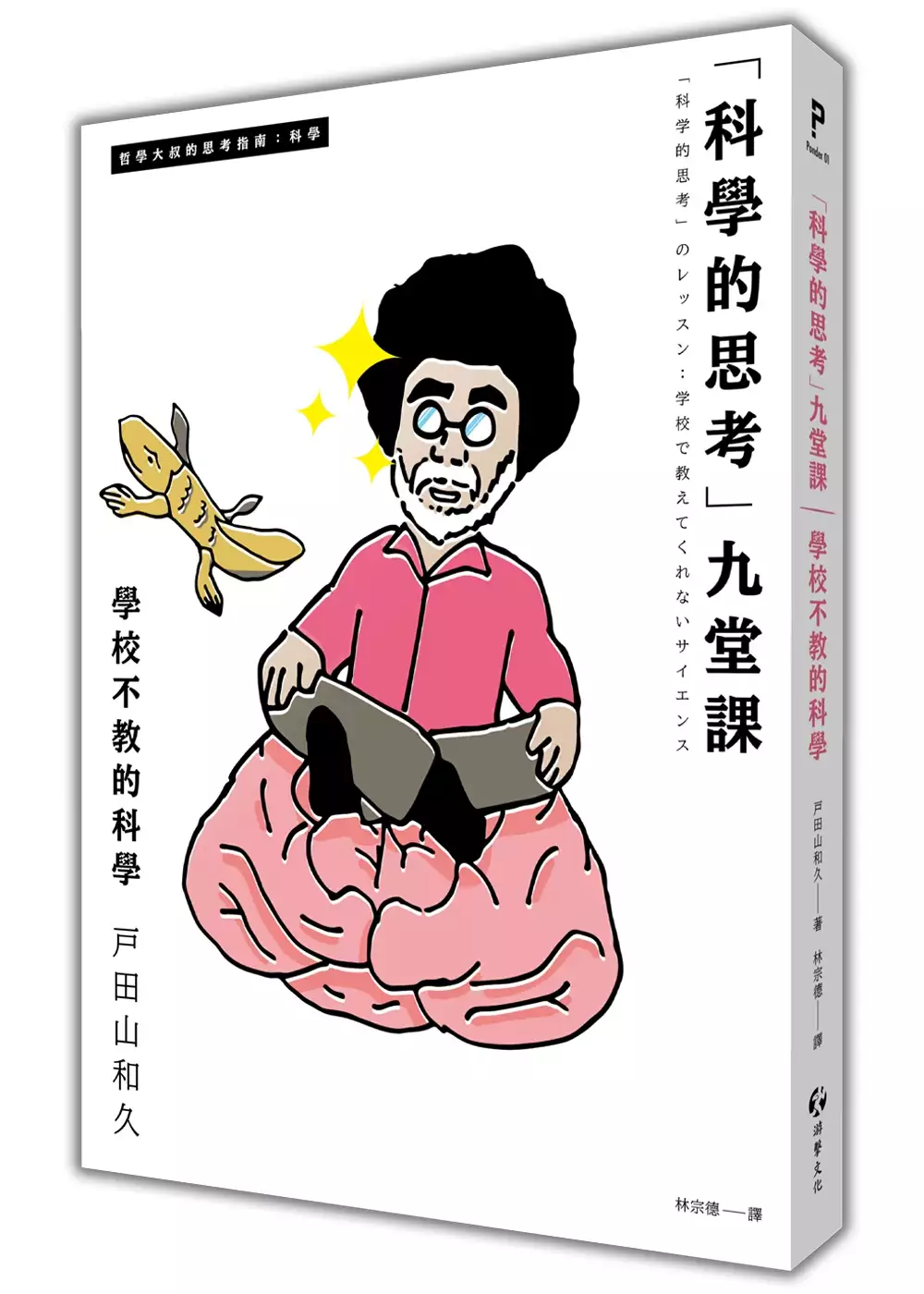

「科學的思考」九堂課:學校不教的科學

為了解決日本列島形成 的問題,作者戶田山和久 這樣論述:

日本哲學大叔教室外開講 培養科學思維的終極速成入門,登場! 我們的日常生活被各種科技事物環繞,在面臨核能、氣候變遷、生態保育、基改食安等議題時,所有人都無法置身事外。具備科學素養,成了當代公民的迫切需求。然而,高深莫測的科學術語和論點,以及日新月異的技術進展,總是令人望之興嘆。不是科學家的一般人,平常並不從事科學活動,該怎麼恰當地判斷科學發展是否健全?又如何以公民的身分參與科技上的決策? 《「科學的思考」九堂課》提出令人豁然開朗的觀點:公民所需培養的科學素養,不在於掌握各個科學領域的大量知識,而是充分認識科學活動的整體樣貌,包括科學運作的方法、科學怎麼取得進展、科學這個行當

有什麼特徵、科學家在困惑時怎麼下判斷,以及科學如何被納入政策。對於只是一般人的我們來說,這才是面對科學與技術議題時能真正派上用場的見識。 善於說故事的戶田山和久,靈活運用科學史案例及日常問題,娓娓述敘說科學思維的內涵及本質,犀利破除各種二分法迷思。他有系統地介紹諸多實用的科學思考方式,讓理論、事實、假說、說明、推論、驗證、實驗等重要概念依序上場,並說明它們之間的相互關係,讓讀者學會區辨「好的理論」與「壞的理論」、恰當地提出假說及驗證、破解偽科學,以及判斷科學的現況。 在奠定「科學的思考」的堅實基礎後,戶田山和久引領讀者將目光聚焦在福島核災後的日本現場——思索放射線曝露風險這

類在科技與社會的交界上發生的具體問題。他用核能議題來實際操作,演練如何使用前面介紹過的工具來分析問題、釐清思考。他陳明科學與技術的極限,直指將科技議題全部交由科學家和專家來決定是危險的。能不能有更多公民願意負起獨立思辨的責任,對於今後的社會來說非常地重要。 本書特色 ◎作者戶田山和久為現任日本科學哲學學會會長,是日本積極推廣哲學(包括一般哲學及科學哲學)普及化的重要人物。本書於2011年初版,至今已八刷;另一本熱門長銷書《論文教室》,啟發學生從「好的論證」來思考寫作;最新著作《恐怖的哲學》,則是引領讀者從看恐怖片來瞭解人類的哲學入門書,由此可見他推廣哲學的蹊徑。 ◎本書的

企劃構想是針對一般民眾講授科學的思考方式,內容深入淺出。作者活用科學史上的例子及日常經驗中的問題,逐步引導讀者系統性地瞭解科學思維的內涵,以及科學與社會的關係。 ◎本書內含50個圖表,包括日本插畫家前田はんきち所繪效果極佳的插圖。透過這些豐富生動的輔助元素,另類的「科學思維」課程學習絕不枯燥,抽象的概念也變得更容易理解與吸收。 ◎第一部的重要段落,設計了「鍛鍊科學思考的練習問題」,書末附有詳盡解答。讀者可藉此實作練習來檢視自己的學習、深化「科學的思考」能力,再將這些練習應用於日常的公民生活中,像是辨識網路資訊、解讀科學新聞,以及參與公共議題辯論等。 思辨推薦 我在台

灣從事哲學教育,主要的願景是藉由思辨的推廣,來讓大家能更有效率地關心社會,看到戶田山和久的說法,深有同感。如果我要開一門課介紹跟科學有關的思考,《「科學的思考」九堂課》會是我的首選之一。如果你想成為能看懂和區分各種科學說法,協助這個社會做出明智決定的人,本書也一定能幫上你的忙。——朱家安(沃草公民學院主編╱哲學雞蛋糕腦闆) 這是一本內容與譯筆都十分生動的好書。讀了本書幾章之後,我就感受到一股嫉妒之情,因為自己也一直想寫一本類似的書,卻被戶田山教授捷足先登了。但是好書不應該被私情掩蔽,所以我當然應該大力推薦。戶田山教授是日本最好的科學哲學家之一,而林宗德教授的生動譯筆也為本書增色不少。

——陳瑞麟(國立中正大學哲學系講座教授) 本書透過平易近人的口吻及精準案例,把科學的目的及過程剖析得淋漓盡致,讓一些在教科書中不知從何而來的科學理論,瞬間有了生命力。誠如作者所言,「知道科學是什麼樣的活動」是極為重要的現代公民科學素養,而這些學校不教、考試不考的科學,其實才是科學活動過程中最珍貴的智慧瑰寶。這是一本,只要是現代人,都應該讀的書。——黃俊儒(國立中正大學通識教育中心教授) 作為一個在科學發展上領先的亞洲國家,日本有可借鏡之處。日本科學哲學家戶田山和久的《「科學的思考」九堂課》,是非常值得所有關心科學及科學教育的朋友一讀的好書。這本書讓我們真正瞭解科學究竟是什麼

,以及科學的哲學意涵,而非停留在理解科學學科的知識而已。——黃貞祥(國立清華大學生命科學系助理教授╱泛科學專欄作者) 從基礎建設到氣候變遷,從永續能源到環境汙染,大眾在一波波爭議中認識科技,對其未來不抱期望。對此,本書正是良藥。對科技民主有疑慮的朋友或許可從〈「誰才算是「公民」?〉那章讀起,從日本經驗同理東亞面對科技與現代化發展的徬徨。其他朋友則不妨假想重回校園,不經意地翻開書本,輕鬆補一堂混搭大滅絕與超自然,重組牛頓與小布希,相見恨晚的科技與社會通識課。——郭文華(國立陽明大學科技與社會研究所教授) 「科學」是基礎教育的一環,目的是培養公民的科學素養:學會提問與解讀科學訊

息的能力。但多數人在闔上書本後,就把生活中攸關科技的爭議,全權交由科學家做決定了。然而,科學數據告訴你「安全」,你就「安心」了嗎?在芬普尼毒蛋席捲全臺的時刻,閱讀《「科學的思考」九堂課》猶如溫習了一次另類版的食農教育,重新認識科學的可為與不可為,拾回屬於你的抉擇能力吧!——陳玠廷(財團法人農業科技研究院農業政策研究中心副研究員) 在閱讀這本書時,我心目中想的不是孔恩、謝平與薛佛等科學史研究的大師,也非牛頓、達爾文與愛因斯坦等科學史的大人物;我想的其實是村上春樹、宮部美幸,是在田野中有時會遇見的說書人,是在檔案館中可遇不可求的、敢在信件中傾瀉個人情感的歷史人物。儘管本書的目的的確是要給

讀者上課,作者戶田山和久是個很會講故事、小心選用詞彙與圖像的好老師。這樣的風格,被台灣科技與社會的專家林宗德翻成洗鍊的中文後,讀起來格外有滋味。這是本小書,你可以在睡前、用餐時與捷運上讀上幾頁,也不會因此消化不良,或徒生學海無涯、回頭是岸的悲愴感。「要是我有五十三分鐘空閒的時間,」小王子說,「我要從從容容地向一口泉水走去。」「科學的思考」無疑是個厚重的議題——但正因為它是如此的厚重,我們更要從容地、舉重若輕地領會。這正是一本教你如何從容與舉重若輕的小書。——洪廣冀(國立台灣大學地理環境資源學系助理教授) 本書以深入淺出的方式告訴我們,人類社會的科技應用,不僅存在許多尚未解決的科技問題

,也存在諸多「超科學」的問題。現實社會中,科技應用無法排除經濟、社會及倫理的考量。比如核廢料場址選址固然涉及科技問題,但絕非單純的科技問題,而與人們選擇的生活方式、跨世代正義、社會體系的設計等議題交織。在沒有科學不能解決問題,但單靠科學也無法解決問題的情況下,核電與輻射曝露、基因改造等風險爭議,無法僅委由科學技術專家決定,而需要公民具備足以實踐公民控制科學的科學素養,以做出明智決策與判斷。不同於學校教的科學,作者指出,提升科學素養的重點不在於取得更多知識量,而在於能夠掌握科學活動性質、判斷科學技術現況,包括理解科學如何向前邁進、如何被納入政策,以及在什麼情況下科學可能會出狀況。從福島核災後的日

本,到此刻的台灣,這本好書引領讀者反思科技與社會的關係、挑戰家長制科學決策模式,值得閱讀。——邱花妹(國立中山大學社會學系助理教授、地球公民基金會董事) 作者簡介 戸田山和久(Todayama Kazuhisa) 1958年生於東京都。1989年東京大學大學院人文科學研究科修畢,專長為科學哲學。現為名古屋大學大學院情報學研究科教授、日本科學哲學學會會長。著作包括《邏輯學的創造》、《知識的哲學》、《論文教室》、《科學哲學的冒險》、《哲學入門》、《擁護科學實在論》及《恐怖的哲學》等。 譯者簡介 林宗德 國立清華大學通識中心暨社會學研究所合聘副教授。研究領域為科技與社會,

興趣是搜尋各個領域的有趣著作。譯有《科學與技術研究導論》、《文化理論的面貌》等書。 推薦序 公民必修的科學思考課╱黃貞祥 推薦序 從思考到科學的思考╱朱家安 序 第一部 科學的思考是怎麼樣的思考? 第一章 「理論」與「事實」怎樣不同? 「科學使用的詞彙」和「討論科學的詞彙」|神創論貼紙運動|「智慧設計」的策略|演化學者怎麼回應?|不能用「理論╱事實」的二分法來思考|二分法的思考很危險 第二章 怎麼樣才是「更好的假說╱理論」? 好的理論是指更接近真理的理論嗎?|托勒密天文學與牛頓物理學|為什麼牛頓力學是比較好的假說?|「更好的假說╱理論」的三個標準|地槽學說的弱點|板

塊構造說對於日本列島形成的說明|板塊構造理論的通用性|條帶之謎和轉形斷層之謎|為什麼板塊構造說是好的理論? 第三章 什麼是「說明」? 查明原因|牛頓為什麼偉大?|天上的物理學——克卜勒的成就|地上的物理學——伽利略的成就|牛頓的綜合!|探知原貌|三種說明彼此之間有共同點嗎?|科學的理念:化約論與統一|為什麼超心理學無法成為科學的一員? 第四章 怎麼提出理論或假說?怎樣確認? 得到正確的科學說明|怎麼說明生命的發育?|個體發育是系統發育的重複嗎?|四種非演繹推論|四種推論有什麼共同點呢?|為什麼我們要從事非演繹推論?|演繹及其特徵|為什麼我們要從事演繹推論?|結合兩種推論會很強大!——假說演

繹法|推論恐龍滅絕的原因|關於確認假說的重要事項 第五章 什麼樣的實驗和觀察才能驗證假說? 來猜猜我腦中假想的規則|驗證條件與否證條件|四張牌問題|「偽科學」與否證條件|科學心理學和常民心理學|操作型定義的技巧|十九世紀末開始的靈魂熱潮|超心理學與實驗者效應|波普的劃界方法|相對論被否定了嗎?|就算出現反面例證,也不會立刻拋棄假說或理論|請注意輔助假說 第六章 為什麼實驗必須是控制實驗? 實驗組與對照組|微生物的自然發生說爭論|自然發生說爭論的終結|以人類為對象的實驗很難控制——雙盲實驗課題|請用「關連表」來思考|重要的不是機率高,而是相關性|「腦科學」的危險|系統誤差和隨機誤差|抽樣必須

正確|從相關性推論因果關係必須慎重|從相關性可以推論因果關係嗎?——全球暖化的例子|文部科學省的誤解|虛構的相關性|第一部摘要 第二部 有識公民的科學素養――從放射線曝露風險開始思考 第七章 我們又不是科學家,為什麼要有科學素養? 本章所思考的問題|第一類問題:很遺憾,科學本身是人類的稀缺資源|第二類問題:超科學的問題|第三類問題:科學、技術本身變成問題|一般人也是共犯|「為什麼要有科學素養?」的原因|公民的科學素養指的不是知識的量|科學素養要怎麼應用呢?|共識會議的實驗|誰來提出問題——以基因改造作物為例 第八章 「公民的科學素養」具體來說,指的是什麼? 怎麼解讀科學資訊?|「一○○毫西

弗以上會影響健康」是怎麼回事?|貝克和西弗是什麼樣的單位呢?|「易於瞭解」有陷阱|關於劑量限度的見解|線性無閾值模型|該怎麼解讀和傳達線性無閾值模型?|「安全是科學上可以解決的問題」嗎?——劑量限度的爭議|風險評估並非只能有一個答案|灰色地帶的風險該怎麼取捨?|安全和放心的不同|「放心」不是心的問題|核電的種種問題|風險爭議的由來是什麼? 第九章 誰才算是「公民」? 譴責「核電文化人」沒有幫助|說服的修辭無效|脫離家長制的轉變|這裡有位公民! 「鍛鍊科學思考的練習問題」解答 進階閱讀書單 後記 推薦序 黃貞祥(國立清華大學生命科學系助理教授╱泛科學專欄作者) 台灣在教育上非

常重視科學的學科。 是的,是科學的學科,例如數學、物理、化學、生物。可是,我們有誰敢說,台灣的教育很重視科學呢? 其實很難說。台灣理科生,在科學知識上的素養,不見得比歐美學生差,可是在邏輯演繹、分析推理及批判性思考的能力上,和歐美學生比,確實有待加強。這些台灣教育長期忽略的部分,反而是歐美能在科學上持續創新的主因。儘管台灣不斷奉歐美為圭臬,並且有大量教授從歐美留學回國,但為何有些能力就是一直和歐美差距不小呢? 要把現代社會的一切從船堅炮利的歐美,移植到非原生的土地上,這是個大工程。過去亞洲最成功轉型為現代化國家的,當屬日本。即使日本在二戰犯下了嚴重的錯誤,仍然快速

地復甦,甚至一躍成為一個富裕的文明國家。日本在科學研究上的不吝投資,從近年的諾貝爾獎得獎次數可見一斑。 作為一個在科學發展上領先的亞洲國家,日本有可借鏡之處。日本科學哲學家戶田山和久的《「科學的思考」九堂課:學校不教的科學》,是非常值得所有關心科學及科學教育的朋友一讀的好書。這本書讓我們真正瞭解科學究竟是什麼,以及科學的哲學意涵,而非停留在理解科學學科的知識而已。很多人看到「哲學」這詞,可能就會聯想到深奧,然而哲學的英文原意是「愛智慧」,就是不斷追問「為什麼」,然後不斷思辨而已。 書中介紹了重要的概念,如理論、事實、推論、假說、說明、驗證、實驗等,這些內容非常關鍵。市面上似

乎還沒有像這本書一樣,用各種淺顯有趣的方式來說明科學是什麼的書籍。不少主修理工科的學生,也未能夠清楚地解釋好的理論和壞的理論的差別,這本書卻能教你清晰地說明。 容我打個比方,好的理論就像智慧手機一樣是多功能多方位的,不僅能夠打電話,還能夠用來上網、發訊息、玩遊戲等等。一個好的理論,能夠解釋的現象及範圍更廣,而且還能統合其他的理論,書中提到的牛頓理論就是個很好的例子。就像智慧手機統合了許多電子裝置,讓我們不必做一件事就要多買一個裝置,好的理論能把破碎片段的知識用一個系統統合起來。 書中也詳細說明了,為何有些理論不需要在課堂上傳授。就像有了智慧手機,就不需要再買電話機、計算機、

手錶、遊戲機、照相機、錄影機、指南針、筆記本等等。另外,書中也說明了為何偽科學在主流學術圈會沒有市場,因為自然科學不管有多少學科,其基本原理都不會互相違背,就像生物學的世界不會違背數學、物理和化學。然而,偽科學理論就像橫空出世的孤立系統,無法和已被一再驗證過的理論相容。這就像一支手機,只能打給同品牌的手機一樣,就算再酷再炫,會有市場嗎? 拜網際網路的方便和沒節操的媒體所賜,偽科學的新聞和消息,也常常伴隨長輩圖四處流竄。偽科學的另一個可惡之處,在於哄騙信任科學的民眾上當。很多偽科學的東西胡亂編造乍看之下高大上的科學術語,可是卻經不起科學方法的考驗,若只學了科學知識卻不懂科學方法,反而更

容易上當受騙。如果讀了這本書,就很容易能夠理解,科學實驗及其極限在哪,為何我們在相信科學的同時,要能夠有批判能力地選擇不接受那樣的論述。 科學並不是沒有極限的,在世上仍有許多事物,科學還未能完全解釋,甚至是無法解釋,例如宗教和人生的問題。《「科學的思考」九堂課》就指出,有所謂的超科學問題。簡單來說,這些問題要參考我們個人和社會的價值觀才能回答,而且也常常無法令所有人滿意。 因此,這本書介紹完科學的精神和方法後,便進入第二部,探討更困難的議題,像是日本三一一地震後所面臨的各種議題,這些日本的問題也令台灣人感到好熟悉啊!戶田山和久主張,這些議題必定要有公民的參與,不能只是把責任

一味推給政府或專家而已。學者專家,只能從他們的專業中提供各種可能性,讓大家參考,科學家無法決定一個國家社會的價值觀,頂多只能參考主流的價值觀而提出建議,那這之間必然需要互相的溝通。民主社會沒有所謂的父母官,因為父母和孩子的關係是永恆不變的,可是進行決策的官員和議員,是由民主的方式選出,在任期內代表人民,他們不該是擅自作主的家長。 面對像是核能、氣候變遷、生態保育、基改食安等等的議題時,因為面臨到的是複雜的系統,具有更多科學上的不確定性,所以專家的見解就可能有所分歧。更麻煩的是,當科學面對社會和政治的需要,就更難是非黑即白。即便如此,為了要更有效達成大家的目標和共識,我們更需要瞭解科學

,而非固執己見。無論是學者或公民,都想要世界更美好,例如有更多乾淨又安全的能源和食物等等。像是書中提到的基改作物問題,主要並非出在影響健康,而是在其他社會價值的方面,那麼散播不實謠言攻擊基改作物危害人體健康,這種無的放矢並不會讓食品變得更安全,甚至還會有反效果。 除了瞭解科學,從《「科學的思考」九堂課》可以清楚看出,日本這個大多數台灣人嚮往和欣賞的國度,其實在教育和社會上也有不少與台灣很相似的問題,即使日本在很多方面已經比台灣先進不少。科學與偽科學的戰爭也好,公民議題的大亂鬥也好,是永遠不會停歇的,因為只要有人,就有多元的需求。如果我們認定科學是好的,那就讓科學有更多的參與就好,讓那

些不科學的邊緣化吧。 在科學方法的引領下,這世界其實還是往更進步的方向前進。無論是我們享受的物質生活、便利性或健康衛生,都有明顯的大幅提升,而對世界的認識也一直在增進,我們實在沒有悲觀的需要。科學無法解決的問題似乎變多,但那也可能是因為科學解決掉的問題實在太多了,所以還沒解決的問題比例上升,才會讓我們有科學似乎愈來愈不行的錯覺,我們應該理性地認識到這點!現在和未來,科學都會是我們認知世界的一盞明燈! 第七章 我們又不是科學家,為什麼要有科學素養? 本書的第一部是基礎篇,我主要是利用以往的科學史案例,來說明科學的運作所使用的方法。不過,說到科學的「方法」,其實有很多層次。像

是要殺死實驗用大鼠又不會讓牠們感到痛苦的訣竅、找到海螢的方法等,在科學的各個領域都有獨門的方法。另外,對於「科學是什麼」、「科學的目的何在」這種大哉問,人們的回答也都各自不同。然而,我們在第一部討論的,是一般層次的「方法論」,那是多數科學家共同使用的。正因為一般層次的方法論是科學家同享共用的,同儕科學家才能結成好友,也才能評論不同領域的科學家的工作。 接下來的第二部是應用篇。我們將一邊思考放射線曝露風險這類在科技與社會的交界上發生的具體問題,一邊整理出「有識公民的科學素養」的內容。首先,本章要討論的問題是:我們這些既不是科學家,也不想成為科學家的一般公民,為什麼非得培養科學素養這種麻煩的東西不

可? 政府官員應該會提出這種理由:為了堅持科技立國的方針,必須培養孩子成為優秀的科學技術專家,提高國家的競爭力。在日本年輕人明顯有不想讀理工科傾向的一九八○到九○年代,這種論調格外引人注目。這是「培養小朋友的科學夢」的路線。為了實現這個目標,家長也必須懂一點科學,因此,一般公民就必須具備科學素養。 這說得上是個理由。但沒有生養孩子的人就不需要科學素養了吧?錯!我認為,成人普遍都要具備科學素養。為什麼呢?因為我們面對的問題,不能只委由科學技術專家去解決。 第一類問題:很遺憾,科學本身是人類的稀缺資源 科學、技術是人類最有效率且合理的問題解決手段,這一點我並不懷疑。只要想想天花、鼠疫等傳染病的根除

,以及汽車、飛機等運輸工具的發明,事情就很明顯了。因為科學是瞭解這個世界怎麼運作的最佳手段。 但即便如此,我在這裡還是要強調,仍然會有光憑科學、技術無法解決的問題。這類問題分成三種。 為了方便說明起見,我們先來比較一下兩部電影的情節。一九九八年,不知道什麼原因,兩部主題相似的電影先後上映,內容都是描述人類面臨著同樣的滅亡危機:有一顆和導致恐龍滅亡的那顆大小相仿的隕石,即將撞上地球。

日本列島形成進入發燒排行的影片

#art #inkart #painting

龍洞岬灣是台灣北部規模最大的岩場,因為整個海岸地形如蟠龍捲曲纏繞,從龍頭到龍尾就像一道弧形,形成洞穴般的港灣,故稱「龍洞」,而此作正是描寫該處最引人入勝景觀的代表作品之一,現為私人收藏。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】

國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

《島的洄游》 馬祖文化之資訊圖表創作研究

為了解決日本列島形成 的問題,作者鄭佑如 這樣論述:

馬祖擁有與臺灣不同的特色文化,近年來隨著馬祖人口大量外移,也使得馬祖文化流失。因此本創作研究運用資訊圖表設計,探討與宣揚馬祖文化。藉由文獻探討了解資訊圖表的定義與起源、設計資訊圖表的設計要素,歸納六種資訊圖表的類型:圖解型、圖鑑型、地圖型、表格型、軸線型(時間軸、流程軸)與綜合型,並以其中的圖解型、圖鑑型與綜合型作為創作主軸。由於文化定義廣泛,本創作研究擷取飲食、建築、信仰與習俗四個部分為調查與創作之方向,以深度訪談法與田野調查法深入的研究調查。根據研究結果得知,馬祖絕大多數的食物皆由海洋而來,且與老酒關係緊密,因為地理位置與生活條件差,不易保暖,因此衍伸出飲用老酒與食用酒糟的文化;源自於原

鄉的傳統食物如繼光餅、鼎邊銼等。建築分為廟宇建築與民居建築,兩者皆各具特色。廟宇建築以封火山牆最別具一格,民居建築雖受地理位置限制,仍發展出馬祖特色的閩東式建築。宗教上以海神信仰為大宗例如天上聖母,其次為傳統的原鄉信仰,如泛白馬王信仰、保佑婦幼的臨水夫人、瘟神五靈公信仰、與特殊的水流屍立廟成神傳統。馬祖的節日習俗大致與臺灣的相同,但仍有其特色如擺暝,是馬祖人除去過年外,最重要的節日;拗九節保佑長者順利度過九字的難關。本創作研究根據上述內容創作「馬祖文化資訊圖表」與「比比看資訊圖表」兩者總計為29件作品。飲食方面,為大海餽贈、老酒文化、原鄉記憶、加工特色與傳統甜食;建築方面,為廟宇建築與民居建築

;信仰方面,為天上聖母、白馬尊王、臨水夫人、五靈公與其他信仰;習俗方面,為擺暝、拗九、補庫、祭灶與其他節日。比比看資訊圖表,比較馬祖與臺灣飲食、建築、信仰與習俗上的差異。本創作研究藉由文獻探討得知,馬祖文化在飲食、建築、信仰與習俗四個主題皆存在當地特色,與臺灣形成差異,透過資訊圖表呈現四個主題的特色,透過創作展覽展現馬祖文化的資訊。透過資訊圖表將文字資訊轉變為圖像,使內容更容易被吸收;色彩表現選擇與實際物件相同的顏色,使觀看者可以接收到正確的資訊,以傳達馬祖文化清楚且正確的訊息,同時比較馬祖與臺灣文化之差異。

日本史的誕生:東亞視野下的日本建國史

為了解決日本列島形成 的問題,作者岡田英弘 這樣論述:

神武天皇真的是日本的第一位天皇? 超越國族框架、放眼東亞局勢、顛覆古史迷思, 深度剖析真實的日本建國史! 「『日本』這個觀念是七世紀後半建國運動下的產物,而建國是對抗中國侵略的自衛手段。」——岡田英弘 | 本書作者 「日本天皇萬世一系」、「日本人是純粹的大和民族」,這是多數日本人心底的想法。自日本正統史書《日本書紀》誕生以來,日本人即逐漸認定日本的歷史,即是自西元前七世紀就獨自以日本列島為領土建國的歷史,之後的千秋萬世皆由天皇統治。然而,日本的歷史真的能自外於其他世界而發展嗎?這是否只是一種古史迷思? 對此,著名史家岡田英弘認為,日本人必須擺脫國族情感,而從歐亞

大陸與日本列島共通的角度出發,才能真正解讀日本史的建立與發展。於是,在其針對中國史書(如〈魏志倭人傳〉)、日本史書(如《日本書紀》)與韓國史書(如《三國史記》》的比對與剖析之下,日本人的古史迷思終被顛覆: ◎夏、商、周等中國古代王朝皆是以黃河渡河點洛陽和鄭州附近為中心的城市國家,這些城市國家多半是從港口的市集開始發展。商人集團的領袖成為了「王」,也就是中國皇帝的原型。貿易路徑從王都開始沿水路向四方延伸,逐漸及至韓半島與日本列島,形成各華僑部落,並與當地原住民(如倭人)建立貿易交流。 ◎日本人(倭人)自西元前二世紀中接受了中國的統治。所謂的倭國王(如邪馬台國女王卑彌呼),其實是中國皇

帝從眾多倭人酋長當中選出博多港的酋長,給予他王的稱號,委託他保護中國商人,並擔任與倭人交涉的窗口。直至西元四世紀初,中國發生巨大變動(五胡亂華),日本(倭國)才不得不在政治上走向獨立,發展獨自的日本文化。 ◎西元六六〇年代,日本(倭國)面對友好的百濟被滅、敵對的新羅統一韓半島南部,而強大的唐帝國更是雄霸一方,其面對中國的威脅所採取的措施,就是將至今為止的倭國和其他諸國解體後再整合,也就是日本真正的建國,倭國王成為了「天皇」,倭人成為了日本人。 ◎日本第一部史書《日本書紀》也於建國後開始編纂,其所傳達的「日本與中國對立」、「獨自繼承正統」等思想,也永久地決定了日本的性格。自建國之初一

直到十九世紀,日本一貫表現出的都是自衛與封閉的心態,且始終在意中國的存在。 超越國族框架、顛覆古史迷思,《日本史的誕生》一書不僅深度分析中日韓史籍中的政治性質,還原其背後的書寫動機,更擺脫過去以繩文時代、彌生時代與大和時代的歷史區分,而將日本史作為東亞史的一部分,追索日本建國的來龍去脈。

馬祖地質公園之社區參與初探:鐵板社區行動脈絡之例

為了解決日本列島形成 的問題,作者孫力行 這樣論述:

1990年代末,聯合國教科文組織提出「地質公園」的概念,作為保護世界襲產的倡議,以「永續」精神作為號召,透過關心在地環境的社群,形成地質公園「網絡」的概念。臺灣導入地質公園概念,源於臺灣地景保育的目標,可善用地質公園核心價值來實踐,包含地景保育、環境教育、地景旅遊、社區參與。其中,社區參與是廣納透過在地社區或群的環境守護力量,行「由下而上」的政治參與。本研究以結構化理論作為馬祖社會變遷的視角依據,聚焦於地方社區對於地質公園的行動與互動;利用文獻資料、田野調查作為資料基礎,再以質性訪談成果串接全文。案例以連江縣南竿鄉鐵板社區為場域,探討地質公園政策進入馬祖的相關組織,如何和地方社區互動、合作,

其中又遭遇了什麼現實與困境。鐵板社區受地理因素、歷史發展、戰地政務等結構性的因素影響,而呈現獨特的社會與文化風格,她在近半世紀以來,歷經了人口外移、老化等問題。本研究以鐵板社區為了解地質公園之案例,鐵板在1990年代的社區營造以自主參與社造歷程與成果頗具代表,也體現小島物質生活與硬體設施的改善,但軟體部分則持續存在著缺乏年輕勞動力問題,是社區發展的重要問題;馬祖地質公園在轉動社區參與的成效有限,除與協會本身人力不足之限制有關外,如何與社區間的雙向溝通與互動亦存有進步空間。改善人力困境與理解社區當前的發展需求與願景、社區積極對話並相互認識與理解,是馬祖地質公園發展的重要課題。

日本列島形成的網路口碑排行榜

-

#1.日本列島の形成 - 電子書籍ストア - 紀伊國屋書店

つづく10年には新しい地学データと、地球テクトニクスの視点から細かく日本列島形成史を検討しうる時代に入った。その間研究の進展を追求してきた雑誌“科学”の関連 ... 於 www.kinokuniya.co.jp -

#2.日本列島の形成過程を学ぶポスター 全国の小、中、高に

文科省は4月9日、日本地質学会が企画したポスター「一家に1枚 日本列島7億年」を制作したと発表した。岩石や地層、火山などに関する豊富な資料を基 ... 於 www.kyobun.co.jp -

#3.日本列岛东南侧陆块的粘性拉伸分离特征 - 知乎专栏

理解了日本列岛是从朝鲜半岛东侧外围到俄库页岛一线向东南挤压扩张的机制后,就能理解九州、四国两岛的形成。九州、四国两岛是由于惯性向南撕裂同时 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#4.花綵列島- 翰林雲端學院

同稱:「東亞島弧」、「花綵列島」。 受歐亞板塊及菲律賓海板塊擠壓所形成,為一系列弧形排列的島嶼。 由北到南依序:千島群島→日本→琉球→臺灣→菲律賓群島。 於 www.ehanlin.com.tw -

#5.日本海がどうしてできたか知っていますか? - 現代ビジネス

約2000万年前にユーラシア大陸から分裂した日本列島。大陸からの分裂、すなわち裂け目である日本海誕生については長年議論が続いている。 於 gendai.media -

#6.CG細密イラスト版 地形・地質で読み解く 日本列島5億年史

地形・地層・地質から、列島形成5億年のダイナミズムと悠久の記憶に迫ります。 プロフィール. 高木 秀雄. 早稲田大学教育・総合科学学術院地球科学教室 ... 於 tkj.jp -

#7.从万里高空领略日本列岛 - NIPPONIA

从各种各样的意义上来说,这是一群“奇迹”般的岛屿。五大地壳板块在这里相互推挤、撞击,形成了这里复杂的地理形态。南北狭长的日本列岛,暖流和寒流在这里 ... 於 web-japan.org -

#8.日本出現未知領土?35年來「暴增7千多座島嶼」最新國土量測 ...

日本 地理位置於太平洋西北部,由數千島嶼組成,形成弧形列島,國土四面環海,周邊還有大大小小的各式島嶼,讓日本生態相當豐富。但根據日本地理空間 ... 於 www.setn.com -

#9.サヒメルナビ|日本列島的形成過程(3000萬年前~現在)

從陸地沖刷而來的泥沙堆積在廣闊的海底,島根縣的沿岸地區廣泛分佈著這個時代的地層。 1,500~1,400萬年前日本海擴大結束,日本列島的基礎結構形成。島根縣成為近似與現在 ... 於 sahimel-navi.jp -

#10.日本群岛- 快懂百科

在第四纪时,由于日本海和台湾海峡的沉降而形成今日的弧形列岛。日本全部面积为37.7万平方公里,其中四大岛为36万平方公里。日本群岛的地理位置,是形成日本这个自然 ... 於 www.baike.com -

#11.おとなのためのサイエンス講座『日本列島の形成をジオパーク ...

つくばエキスポセンターは、科学・技術に関する体験型の展示物のほか、世界最大級のプラネタリウムがある見て、触って、楽しく学べる科学館です。 於 www.expocenter.or.jp -

#12.第一章古代日本

2) 日本人的原型(繩文人):人種上屬古蒙古種,在日本列島與大陸尚連接時(200萬~1 ... b)早期:在台地上建豎穴式住居,形成10人左右的小型集落,開始經營團體生活。 於 web.thu.edu.tw -

#13.日本海的形成与演化模式综述

日本 海位于日本列岛和亚洲大陆的朝鲜与西伯利亚之间,是西北太平洋一个广阔的边缘海.日本海仅有几处很浅的海峡与大洋联通,本州与北海道之间水深130 m的青津海峡, 北海道与 ... 於 html.rhhz.net -

#14.日本列島正移向全球最深的海溝,會滑到裡面嗎?科學家怎麼說?

日本列島 的形成和歷史. 日本列島是由於太平洋板塊和亞歐板塊的連續造山運動形成的。 海洋板塊的岩石密度比陸地板塊更大,所以位置也相對更低,從而俯衝插入到大陸板塊 ... 於 inf.news -

#15.大陸から分かれた日本列島 | 山陰海岸ジオパークを知る

火山活動は、多くの火山岩を生み出しました。 日本海形成の時代. ゾウの足跡化石 ... 於 sanin-geo.jp -

#16.長門構造帯は日本最古級の地質体の一部~日本列島初期の基盤 ...

日本列島 初期の基盤岩類は南中国地塊の活動的縁辺域で形成した可能性を推察。 概要. 北海道大学総合博物館の北野一平助教、九州大学の小山内康人名誉教授 ... 於 www.hokudai.ac.jp -

#17.列島のなりたち - 土地を拓く - 国土づくりの歴史 - 大地への刻印

約1万年前に最後の氷期を過ぎて、日本が列島として形成された後、気候の温暖化に伴い海岸線が内陸へと進んだ。これは縄文海進とよばれる海進で、約6,000~5,000年前に ... 於 suido-ishizue.jp -

#18.日本列岛何去何从?岛弧地区并非缓慢滑向深渊 - 科学辟谣

看世界地图,我们会发现太平洋板块与东日本地区陆地板块相互交接,海洋板块潜入陆地板块下方,在交界处形成日本海沟。日本海沟是一条位于日本东北沿岸,太平洋深海海底 ... 於 piyao.kepuchina.cn -

#19.日本地理- 維基百科,自由的百科全書

日本列島 主要指北海道、本州、四國、九州等四大島嶼,上列四島通稱為「日本本土」,而不另 ... 發源自奧羽山脈及其他山脈的河流在其中游形成盆地,下游則形成平原。 於 zh.wikipedia.org -

#20.日本列島正移向全球最深的海溝,會滑到里面嗎?科學家怎麼說?

日本列島 是由于太平洋板塊和亞歐板塊的連續造山運動形成的。 海洋板塊的巖石密度比陸地板塊更大,所以位置也相對更低,從而俯沖[插·入]到大陸板塊 ... 於 coolsaid.com -

#21.日本列島の骨組みを組み替えた大断層 - 大鹿村中央構造線博物館

日本列島 の基盤は古アジア大陸に海洋プレートが沈み込む「沈み込み帯」で造られ ... じつは、北部フォッサマグナと南部フォッサマグナは、まったく別の形成史をもった ... 於 mtl-muse.com -

#22.日本羣島_百度百科

在第四紀時,由於日本海和台灣海峽的沉降而形成今日的弧形列島。日本全部面積為37.7萬平方公里,其中四大島為36萬平方公里。日本羣島的地理位置,是形成日本這個自然 ... 於 baike.baidu.hk -

#23.伊豆・小笠原弧の海底下で、高温のアセノスフェアの流入を ...

今からおよそ2000万年前にユーラシア大陸から分裂した日本列島。次第に大陸と日本列島の間で海底が拡大し、日本海が生まれました。 於 www.jamstec.go.jp -

#24.日本列岛的形成

日本列岛 的形成. 这个列岛拥有全世界罕见的复杂的地质历史背景,数量众多的生物不断重复着繁荣和灭绝的过程。铭刻在地层中的生物痕迹为我们讲述了日本从大陆架分离,到 ... 於 shinkan.kahaku.go.jp -

#25.日本海溝位於西北太平洋 - 中文百科知識

日本 海溝位於西北太平洋、日本列島東面深邃海底窪地。 ... 板塊碰撞,太平洋板塊俯衝在亞歐大陸板塊下面,俯衝處形成了日本海溝,亞歐大陸板塊被抬升形成了日本島弧。 於 www.jendow.com.tw -

#26.日本起源(一)列岛形成 - 日本通

大约200多万年前,中国的东海和渤海还是森林茂密的陆地,而日本列岛也与亚洲大陆连为一体,成纤维亚洲东北部的沿海边地。 於 www.517japan.com -

#27.Ⅳ.日本列島の誕生(1) 地質年代表

付加体の形成と外来岩体の衝突 ... フォッサマグナ帯おける砂泥互層ではおよそ750年に一度形成さ ... 付加体はそれ自体色々な地質の岩石を含むが、日本列島では更. 於 www.chiba-shinrin-instructor.com -

#28.日本防衛省:中共4艘軍艦繞航日本列島一圈| 太報 - LINE TODAY

日本 防衛省統合幕僚監部11日發表,4艘中共軍艦解放軍055型驅逐艦拉薩號(舷 ... 宗谷海峽等進入太平洋,形成航線形狀像圍繞著日本列島的半圓形。 於 today.line.me -

#29.日本防衛省:中共4艘軍艦繞航日本列島一圈 - Yahoo奇摩新聞

日本 防衛省統合幕僚監部11日發表,4艘中共軍艦解放軍055型驅逐艦拉薩號(舷 ... 宗谷海峽等進入太平洋,形成航線形狀像圍繞著日本列島的半圓形。 於 tw.sports.yahoo.com -

#30.日本会沉入世界最深的海沟中吗?地质学家:最先受影响的是中国

其实这件事发生的概率不大,为什么这么说呢?主要还是因为日本列岛是因为大陆板块受到挤压之后隆起形成的岛屿。日本列岛的位置是在太平洋板块以及亚欧板块 ... 於 www.360kuai.com -

#31.日本舊石器時代 - 華人百科

洪積世時期日在地理上與亞洲大陸相連,距今約一萬年前,第四次冰川期結束。氣候回暖,導致海平面上升,漸漸脫離了大陸,前日本列島形成了;遠古的大陸先民,通過冰川期形成 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#32.日本列島の形成 - 東北大学総合学術博物館 - Tohoku University

日本列島 の形成. 深海底探査が本格化した1960年代、それまで目に見える科学的証拠として知ることのできなかった深海底に連なる山脈や海溝、海底下の堆積層や断層などが ... 於 www.museum.tohoku.ac.jp -

#33.日本列島究竟是怎樣形成的?是大陸板塊漂移還是地殼運動?

一說大陸板塊漂移說。依據:今天外東北一代(海參崴附近)的海岸線與日本列島本州島西部的海岸線極其吻合。二說地殼運動說。依據:日本列島島弧位於亞 ... 於 kknews.cc -

#34.五島列島の形成史を明らかに - 九州大学

この成果は、日本海拡大以前のユーラシア大陸縁辺部の陸弧の状態が日本国内に残っていることを具. 体的に示した初めての例になります。海洋プレートが大陸 ... 於 www.kyushu-u.ac.jp -

#35.日本列島主要指北海道、本州、四國、九州等四大島嶼,上列 ...

日本列島 主要指北海道、本州、四國、九州等四大島嶼,上列四島通稱為「日本本土」,而不另加「島」之後綴。琉球群島的本島沖繩島 · 富士山 · http://zh-tw.zekkeijapan.com/ ... 於 prezi.com -

#36.洋泉社『日本列島5億年史』 - NATURE & SCIENCE

列島 はどのように形成されたのか. 5つの大きな島から成る日本列島は、かつてユーラシア大陸の東縁の一部だった。 5億年前からのプレート運動によって形成された日本 ... 於 nature-and-science.jp -

#37.日本遺產國境之島壹岐、對馬、五島〜自古以來的橋樑

在這樣平地少、缺乏耕地的地理條件下,對馬自古以來就有船隻往來南(日本列島)北(朝鮮半島),進行人、物品、文化的交流。 *1.「魏書」第30巻烏丸鮮卑東夷傳・倭人條的 ... 於 kokkyonoshima.com -

#38.從地質學上來説日本沉沒的可能性有多大? - 頭條新聞

地質工作者嚴肅表示,日本列島在未來數千萬年裏沉入地下的可能性為零。 ... 第一個層面,日本列島主要是太平洋板塊向西俯衝形成的火山島弧。 於 www.ponews.net -

#39.解放軍第二批艦艇繞航日本列島一圈

日本 防衞省統合幕僚監部周二(9日)表示,開陽星號周一(8日)穿過伊豆群島須美壽島與鳥島之間的海域並航向西南方,這意味它即將完成繞航本州、四國、九州 ... 於 hk.on.cc -

#40.日本(列島)はいつごろどうやってできたの - 学研キッズネット

日本 (列島)はいつごろどうやってできたの ... 今から3億年ほど前。地球に恐竜があらわれたのが2億年前ですから、それより1億年も前のことです。 そのころ、現在の中国の ... 於 kids.gakken.co.jp -

#41.日本列島的舊石器時代 | 好運日本行

日本 人的祖先為了追逐獵物而從大陸來到日本列島,當時日本地理上與亞洲大陸 ... 九州國立博物館以「從亞洲史的角度來審視日本文化形成」的獨特理念, ... 於 www.gltjp.com -

#42.CG細密イラスト版 地形・地質で読み解く日本列島5億年史

約2000万年前までユーラシア大陸の一部だった日本列島は、どのようにして形成されたのか――。 5億年前に始まるプレート運動、約2000万年前の大陸からの分離、日本海の ... 於 www.ehonnavi.net -

#43.日本列島誕生のトリセツ - MAPPLE SHOP

第1章「超大陸や日本列島を生んだプレート運動」 第2章「日本海拡大と列島形成」 第3章「日本の名所・絶景の地学」 収録図 日本列島3D鳥瞰図/日本列島地質図 於 ec.shop.mapple.co.jp -

#44.日本列岛的形成日本的地层-知识-名师课堂 - 爱奇艺

日本列岛 的 形成日本 的地层,是爱奇艺教育类高清视频,于2022-03-08上映。内容简介:学习历史有助于提高认识能力。历史现象背后往往存在着错综复杂的内在联系, ... 於 www.iqiyi.com -

#45.横ずれ説 : 日本列島の起源と形成についての考察

日本列島 の先新第三系は, (1) 南部北上テレーン (前期オルドビス紀~後期デボン紀付加テレーン), (2) 秋吉テレーン (中期~後期ペルム紀付加テレーン), ... 於 cir.nii.ac.jp -

#46.日本海发现的千万年前海螺化石或解开日本列岛形成之谜

虽然日本临太平洋一侧海域曾发现过类似化石,但这是在临日本海一侧第一次被发现。专家称,这将成为解开日本列岛形成过程之谜的贵重资料。 据日本《每日 ... 於 zj.zjol.com.cn -

#47.第1章日本各地

日本列岛 在亚洲大陆的东边,由①本州、②四国、③九州、④北海道四大岛屿以及许多小岛组 ... 形成雾。所以该市夏天气温较低,甚至会影响到农作物的生长(低温冷害)。 於 www.himeji-du.ac.jp -

#48.日本列島の地形と地質環境 - 全国地質調査業協会連合会

日本列島 は、活発な地殻変動により山地が発達し、温帯多雨という気象条件により著しい浸食作用を受け、複雑で不安定な地形・地質によって形成されている。 於 www.zenchiren.or.jp -

#49.日本列島 - Wikiwand

狹義的日本列島是指北海道、本州、四國和九州的日本本土四島,及其近海附屬島嶼;擴大定義則是上述四島再加上琉球群島(南西諸島)。而範圍最廣的定義,則可用來指日本所有 ... 於 www.wikiwand.com -

#50.アジア大陸の変形と 日本列島の形成史

日本列島 の形成史. 岡山大学. 教育学研究科. 宇野康司. 1. 所属. 理科教育講座. 専攻. 地球科学分野. 古地磁気学分野. 自己紹介. 2. アジア大陸の変形と. 日本列島の ... 於 okayama-geo.jp -

#51.近7000個島嶼構成的日本,東京的離島卻意外地多?

島的定義為,「自然形成的陸地中,四周環繞著水。就算在滿潮的時候,地依舊在水面 ... 日本列島——從字面上就可以看出,日本是由很多個島嶼所構成的。 於 www.nippon.com -

#52.日本列島形成のルーツ日本海開裂について - 勉強ログ

この時、東日本は反時計回りに、西南日本は時計回りに回転し、両者の間にフォッサマグナが形成されました。日本列島は全体に外側に引っ張られる力が ... 於 log-bennkyou.com -

#53.日本列島の地質と構造 - 地質調査総合センター

海洋プレートの沈み込みによって成長してきた日本列島の成り立ちをひもときます。 ... また、特に堆積岩・変成岩では、ある程度まとまった時代に形成された岩石が帯状 ... 於 www.gsj.jp -

#54.テキスト / 三 日本列島人の形成 - ADEAC

列島形成 が行なわれている頃、弓矢・磨製石器・土器の発明が相つぎ、前述したようにそれらが繩文文化の基盤となったものである。 日本列島で発見された化石人骨は繩文人 ... 於 adeac.jp -

#55.**二手日本書籍** 日本列島的誕生| 蝦皮購物

本書原名:日本列島の誕生出版社:岩波新書148 作者: 平朝彥内容紹介日本列島誕生の ... 日本列島形成の謎に挑戦し,それを解きあかしてきた著者らの研究の歩みをたどり ... 於 shopee.tw -

#56.12-10 日本列島の生い立ちと長期地殻応力・歪の起源

これらのリフト帯は顕著な強度低下を示し,その後の圧縮応力によって褶曲断層帯. が形成されている.日本海沿岸から北部フォッサマグナに至る褶曲-断層帯と山陰-北陸地域の ... 於 cais.gsi.go.jp -

#57.山陰海岸地質公園- Japan Travel Planner - ANA

在聯合國教科文組織世界地質公園之一的山陰海岸地質公園了解日本列島的歷史 ... 地形和地質特徵,這些特徵都與日本仍為亞洲大陸的一部分到國家形成至今的過程相關。 於 www.ana.co.jp -

#58.日本群島 - 中文百科知識

在第四紀時,由於日本海和台灣海峽的沉降而形成今日的弧形列島。日本全部面積為37.7萬平方公里,其中四大島為36萬平方公里。日本群島的地理位置,是形成日本這個自然 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#59.新しい地球の科学 日本列島の誕生 - YouTube

作品概要製作:東映教育映画部 製作協力:ヨナイプロダクション1992年 カラー 30分 日本列島 はどのようにして誕生したのか。プレートテクトニクスをも ... 於 www.youtube.com -

#60.巽好幸 on Twitter: "日本「列島」形成史。約2500万年前 ...

日本 「列島」形成史。約2500万年前、アジア大陸東縁部で断裂開始。分離した短冊状の大陸片は、観音開き回転移動で太平洋へせり出す。 於 twitter.com -

#61.日本列島 ーその形成に至るまでー〈第2巻 上〉日本列島の骨組 ...

日本列島 ーその形成に至るまでー〈第2巻 上〉日本列島の骨組の形成 木村 敏雄 (著) 本、雑誌 自然科学と技術 地学 | blog.aneethun.com. 於 blog.aneethun.com -

#62.成り立ち | 南から来た火山の贈りもの 伊豆半島ジオパーク

大陸からの分離-日本列島の形成-. 伊豆半島が特殊な成り立ちをしていることを知るために、まずは日本列島がどのようにできたか見てみましょう。日本列島は、まるで ... 於 izugeopark.org -

#63.日本歷史

據《古事記》和《日本書紀》記載,第一代天皇——神武天皇于西元前660年建國並即位, ... 從洪積世起,日本列島上就有人類的祖先生活,日本人種及日語原型的形成則被認爲 ... 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#64.特集号「日本列島形成史と次世代パラダイム」合本販売

2010~2011年にわたって,特集号「日本列島形成史と次世代パラダイムPart I~III」を119巻2号,6号 および120巻1号の3号に分けて発行しました。 於 journal.geog.or.jp -

#65.日本の成り立ち - ジオパークと海の文化館

山陰海岸ジオパークには太古の昔、日本列島がアジア大陸の一部であった時代から、日本海が形成され現在にいたるまでの自然の歴史が残されています。 於 geo-umibun.jp -

#66.《藏在地形裡的日本史》地形如何創造性格:日本人為何總覺得 ...

不移動的民族人們在浮現於遠東汪洋的日本列島上,創造出獨特的文明。 日本列島與歐 ... 山脈上無數河川紛紛流向日本海與太平洋,在出海口形成小小的濕地。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#67.日本列岛正移向全球最深的海沟,真会滑进去吗?地质学家怎么 ...

为了解开这一谜题,接下来就从日本滑入海沟的可能性、日本列岛的形成与演化以及结合日本科幻作者小松左京所著的《日本沉没》,来聊聊未来的日本会不会 ... 於 www.sohu.com -

#68.日本列島形成史と陸上生物相の系譜 - researchmap

現世の陸上生物群の特徴を決定づけたのは,新生代新第三紀中新世(約2千万年前)の. 東アジア大陸縁での日本海形成/日本列島の独立に伴う地理的隔離であった.最後に第四 ... 於 researchmap.jp -

#69.日本列島最早的人類化石從這國家遷徙而來 - 風傳媒

中國做為一個國家,究竟形成於何時,還是個在探究的問題,如果夏朝被確定,也只是四千多年,而在這之前,日本列島上就有人類居住。 於 www.storm.mg -

#70.日本从中国分离出去的8大证据Eight Evidences Show Japan ...

日本列岛 未分离前其东京市大约位于目前的台北市附近。 ... 构造演化历史说明日本列岛等众多岛屿是从中国分 ... 组成,这些杂岩原来形成于东亚大陆边球(即20亿年的. 於 image.hanspub.org -

#71.そのプレートの境界部に様々な変動が生じることにより、地震 ...

日本 周辺では、日本海溝や南海トラフなどが近づき合うプレート境界に当たります。 プレートが離れ合う境界では、大西洋中央海嶺や東太平洋海膨などの海底山脈が形成され、 ... 於 www.jishin.go.jp -

#72.[強權爭霸的歷史7]日本列島區:自成一格、孤懸近海的小天下

日本列島 土地總面積不大,但也並不小,由於氣候適宜、且與亞洲大陸相隔足夠距離,而得以形成自成一格、孤懸近海的小天下,我們看歷史上的日本列島,是如何從無止盡的 ... 於 holisticthinking.tw -

#73.國家/地方政府基本資料 - 外交部領事事務局

為歐亞大陸以東,太平洋西部的島國,由日本列島、千島列島、琉球群島、伊豆-小笠原群島 ... 由于法令限制,日本沒有全國性的民營電視台,但形成了以東京廣播公司為核心 ... 於 www.boca.gov.tw -

#74.日本列岛究竟是怎样形成的?是大陆板块漂移还是地壳运动?

依据:日本列岛岛弧位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,经过两板块的相互挤压导致了海底上升(和喜马拉雅山脉形成同理),最终形成了今天的日本列岛。 於 www.163.com -

#75.特集号「日本列島形成史と次世代パラダイム(Part I)」

象であり,まずは世界の地質の理解よりも日本列. 島の地質の理解が優先されてきた歴史がある。明. 治以来,日本列島の形成史を理解するための基礎. 於 www.jstage.jst.go.jp -

#76.從歷史風土探討日本「國家意識」的建構 - 台灣國際研究學會

由此可知,日本列島上原本是一個部落國林立的社會。這種現象到. 了三世紀前期,經過部落國之間的相互傾軋攻伐,而形成了以「邪馬台國」. 於 www.tisanet.org -

#77.日本列島の成り立ちと大谷石

栃木県の特産物である大谷石について、大谷石のカエル君と一緒に学ぶサイトです。日本列島の成り立ちと大谷石の形成・大谷石の特徴に着目し、クイズや動画で楽しく ... 於 www.ueis.ed.jp -

#78.日本列島震後加快靠近馬里亞納海溝,是淹沒前兆麼?未來命運 ...

這個問題必須從日本列島和馬里亞納海溝的形成說起。這二者是由於亞歐板塊和太平洋板塊互相衝撞作用的結果,大致從日本中部開始,北面是亞歐板塊和太平洋 ... 於 read01.com -

#79.絵でわかる日本列島の誕生 絵でわかるシリーズ(新版) | 誠品線上

プレートテクトニクスの理論が確立されると、日本列島の“土台”が「付加体」という構造でできていることがわかってきました。付加体が形成されるしくみをわかりやすく解説し ... 於 www.eslite.com -

#80.日本列島是怎樣形成的? - 人人焦點

首先讓我們看看史前時代的日本,先從日本列島的形成開始。日本的神話中說:「伊邪那岐和伊邪那美將天沼矛插入海水,再將矛拔起,矛上的海水滴下,凝固 ... 於 ppfocus.com -

#81.巫師地理- #東北亞#日本社會#日本地理Geogdaily.地理眼翻轉 ...

日本 人視日本列島如一隻向右吐出熊熊烈火的飛龍,飛龍的頭是北海道,吐出火焰的嘴唇即是知床半島。 越後山脈和關東山地形成「ㄑ」字形,如守護屏風般照護著關東地區, ... 於 www.facebook.com -

#82.日本文明

主條目:日本舊石器時代. 關於日本列島上被確認過的人類歷史,大約可追溯到10萬年乃至3萬年前。 ... 易和戰爭等,形成了統一的政治性的地區集團。 於 cb.cajh.chc.edu.tw -

#83.日本列岛正移向全球最深海沟,会滑到里面吗?科学家怎么说?

日本列岛 是由于太平洋板块和亚欧板块的连续造山运动形成的。 海洋板块的岩石密度比陆地板块更大,所以位置也相对更低,从而俯冲插入到大陆板块之下使之 ... 於 k.sina.cn -

#84.ジオパークでたどる日本列島の形成史 | 高木 秀雄

目標. 私たちが住んでいる日本列島の形成史は、一部例外を除きおおよそ5億年の歴史をもつ。その歴史は大きく「大陸縁辺部の時代」、「日本海形成と島弧衝突の ... 於 www.wuext.waseda.jp -

#85.新版 絵でわかる日本列島の誕生 - 講談社サイエンティフィク

第I部 プレートテクトニクスと付加体の形成 第1章 プレートテクトニクス 第2章 日本列島をつくったプロセス――付加体の形成と浸食、そして背弧拡大 第3 ... 於 www.kspub.co.jp -

#86.日本海が形成された 2000 万年前にユーラシア大陸から隔離さ

日本列島 は、日本海が形成された 2000 万年前にユーラシア大陸から隔離されました。まだ大陸に. つながっていた時代の地層は島根半島の東部に分布し、多くの場所で日本 ... 於 www.mlit.go.jp -

#87.日本列島の形成 単行本 – 1986/7/1 - アマゾン

Amazon.co.jp: 日本列島の形成 : 朝彦, 平, 一明, 中村: 本. ... は新しい地学データと、地球テクトニクスの視点から細かく日本列島形成史を検討しうる時代に入った。 於 www.amazon.co.jp -

#88.东海和南海北部盆地群演化与日本大陆形成过程 - 科学网

摘要: 日本列岛是位于欧亚东缘和西太平洋过度带上的大陆板块,其来源和成因机制得到了广泛研究,传统上认为其成因是由太平洋俯冲形成的沟弧盆体系的 ... 於 wap.sciencenet.cn -

#89.釣魚台列嶼爭議的形成過程 - 中華民國外交部

釣魚台問題起源於甲午戰爭期間日本帝國的「秘據」過程,其後. 日本據有從日本列島至琉球群島,再到台灣的「第一島鏈」主要部分,. 其間中國無力涉足東海。 於 www.mofa.gov.tw -

#90.Top 100件日本列島- 2023年2月更新- Taobao

當然來淘寶海外,淘寶當前有142件日本列島相關的商品在售。 ... 彌生時代-古墳時代(講談社·日本的歷史01)日本考古學家寺澤薰經典力作,見證日本列島早期國家的形成. 於 world.taobao.com -

#91.弧状列島(こじょうれっとう)とは? 意味や使い方 - コトバンク

日本 大百科全書(ニッポニカ) - 弧状列島の用語解説 - もともとは、大陸の縁辺部に ... いずれにせよ、弧状列島の形成が、プレートテクトニクスが示す海洋プレートの ... 於 kotobank.jp -

#92.纪录片《世界历史》解说词文本26 古代日本 - BiliBili

距今约一万多年前,随着冰河时代的结束,气候变暖,冰河融解,海面上升,陆桥被淹没,日本列岛四面环海的地理环境最终形成。 由于日本列岛地处亚欧 ... 於 www.bilibili.com -

#93.《日本神話故事》:「大八洲國」以及其他諸島的誕生 - 關鍵評論

陰神說道:「我的身體是一層一層形成的,但有一處沒有合成。 ... 又名知訶島,今長崎縣五島列島)、天兩屋(又名兩兒島,今長崎縣男女群島)等六島。 於 www.thenewslens.com -

#94.第13回 日本列島の形成

日本列島 はプレート収束境界に位置している。 ... 日本列島の中央部には活火山が点々と分布しており、その周 ... なる、主要な地質体の構成と構造およびその形成プ. 於 www.cm.nitech.ac.jp -

#95.什麼是火山? | 日本國家公園 - Travel Japan

自地球於數十億年前形成以來,火山便一直噴發各種熔岩、火山灰和氣體,從而形塑出超過百 ... 坐擁全球約百分之十火山的日本列島,即位於環太平洋火山帶上,且為太平洋 ... 於 www.japan.travel -

#96.日本列島は約3000万年前に大陸からちぎれて今の形に!? 日本 ...

この日本列島の土台となった付加体が形成されはじめたのがおよそ6億年前だという。そして約3000万年前、またしてもプレートの運動で付加体が大陸から ... 於 ddnavi.com