日本下雪城市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佐藤佳代子寫的 魔法使の鍊金術食譜:神祕奇妙的魔法雜貨製作教學 和陳偉棻的 入境大廳都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Matsuda-machi, Kanagawa, 日本下雪日天氣預報 - AccuWeather也說明:Your localized snow-day weather forecast, from AccuWeather, provides you with the tailored weather forecast that you need to plan your day's activities.

這兩本書分別來自北星 和時報出版所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 高郁婷的 根著寰宇:彰化市文化生活的空間性、物質性與主體性 (2020),提出日本下雪城市關鍵因素是什麼,來自於尋常城市、生活支持網絡、美感領域、傳統性、文化治理。

而第二篇論文國立臺北大學 歷史學系 洪健榮所指導 劉宸瑄的 鐵道與煤礦業文化資產保存之研究 ——以平溪線為例 (2020),提出因為有 平溪線、鐵道觀光、文化資產保存、地方新聞、平溪線百年紀念的重點而找出了 日本下雪城市的解答。

最後網站【賞雪城市推薦】冬天旅行的夢幻去處!前往14 個下雪的純白 ...則補充:1. 俄羅斯,維堡 · 2. 德國,羅滕堡 · 3. 澳洲,布勒山 · 4. 斯洛文尼亞,布萊德 · 5. 格陵蘭,卡誇托哥 · 6. 日本,白川鄉 · 7. 奧地利,達米爾斯 · 8. 英國,馬 ...

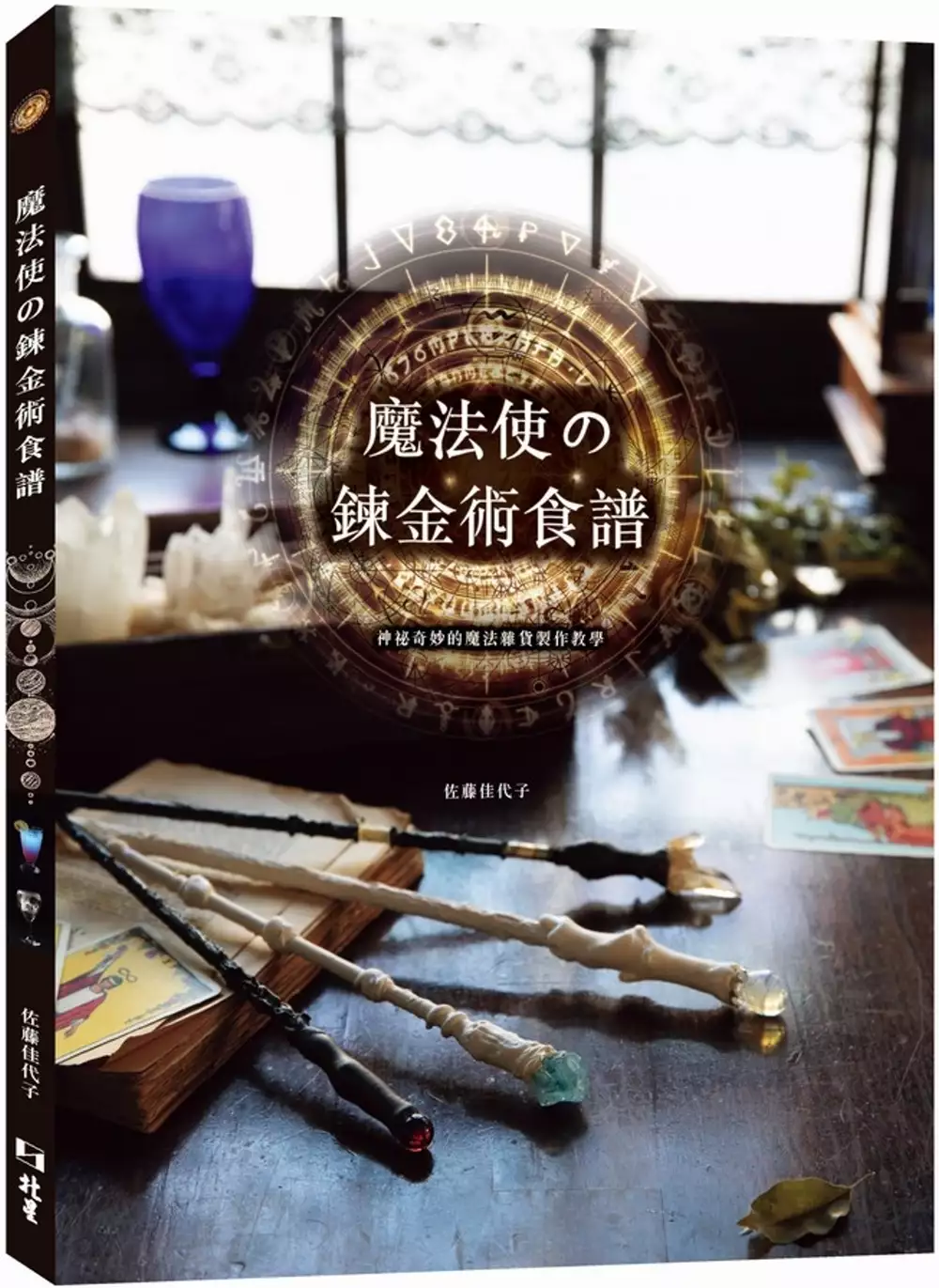

魔法使の鍊金術食譜:神祕奇妙的魔法雜貨製作教學

為了解決日本下雪城市 的問題,作者佐藤佳代子 這樣論述:

我小時候曾經很流行以魔法少女為主角的漫畫。每個小朋友都曾幻想自己能像主角那樣使用魔法。我當時甚至開始思考,或許班上真的有魔法使也說不定呢。 長大以後,我一點一滴地增加關於中世紀女巫狩獵、藥草、毒藥、咒語以及占卜的知識。這更是加深了我認為魔法使一定就在附近的想法。甚至開始覺得,成為魔法使其實出乎意料地容易。 其實,理化實驗、在醫院拿到的藥品、難過時在心中喊出的話語或是好朋友送的護身符、酒或點心,可能全都是魔法物品。這個世界上處處充滿著魔法。不過很可惜的是,大多數人並未覺察。為了讓更多人熟悉「魔法」、「魔法使」的意象,本書會介紹一名小小魔法使和魔法道具。

書中登場的小小魔法使,住在城市裡某個小型建築屋頂上,一個小小的屋子裡。 本書的魔法道具和魔法食譜介紹裡,都會在「Story」中搭配幻想的小故事。當然,故事本身是虛構的。請帶著愉快的心情閱讀下去吧。此外,專欄內容會以現實的觀點來撰寫。

日本下雪城市進入發燒排行的影片

「去福島旅行你不怕有福射嗎?」朋友都這樣問我。

「我連北韓都去了,你覺得我在乎嗎?」我笑說。

那當然是開玩笑,事實上剛收到福島縣的邀請時,我也有認真想過這個問題。

以往對於福島的印象大概只停留在311核災與平日會接觸到的各種可怕的報導。話雖如此,我還是常常到日本旅行的。明明東京站到福島縣只是一個多小時JR,但為何我去東京的時候一點也沒想過這種問題?

福島縣很大,大概有十三個香港那麼大。地圖上福島第一核電廠位於右側海邊,而我們造訪的城市都是內陸位置。以我們逗留兩天的會津若松市為例,與福島核電廠相距120公里,而直接受影響區域其實只是福島第一核電廠的20公里範圍。換句話說,整趟行程都是遠離核災地區。

所以假如大家以為這次 #福島旅行團 會是北韓那種極具探險性的風格,那倒要讓大家失望了,因為完全不會踏足核災範圍(原本還在想會不會是考察團,因為不同NGO或縣政府都有偶爾舉辦媒體團)。

那這次 #福島旅行團 是幹嘛?不就是一貫的日本旅行嘛:雪景、滑雪、溫泉旅館…基本上冬遊日本該有的東西,這次都有,也連同以往沒體驗過的(例如行雪山、體驗傳統工藝「蒔繪」)也一同體驗了。總之看到美麗的雪景,拍下雪花紛飛慢動作的樣子,我就滿足了,I’m a simple man。

最後最後,真的別再問我關於福島的安全問題了。你仔細想想,我踏足的地方距離核電廠那麼遠,我真的再try-hard也不會找到任何蛛絲馬跡。就算我跟大家說安全不安全,可想而知會是多麼片面。何況我能講的資訊都是從網上找得到,包括官方版本(福島的輻射劑量已與香港無異、食物安全有嚴格監控等等)、陰謀論版本(日本政府不可信、你能相信吃下去的東西沒感染嗎!!!),那諸君請自己上網查好了,放過我吧。

退一萬步想,第一,我也只是去五日四夜,我不是要到那邊生活。二,這不是一個考察團,福島縣由始至終就是安排了一個食玩買的杜如風團給我,就這麼簡單(食玩買KOL,剔)。所以從踏足成田機場開始,我就沒在想福射的問題了。更何況當你看到當地人還是在過著很正常的日子,我作為一個旅人,憑甚麼計較,憑甚麼到處尋求蛛絲馬跡?那不是在人家傷口上灑鹽嘛,這種事情我可不做呢。

「夢想成為一個真實的旅人」。

當一個真實的旅人,同理心是基本吧。*ヽ(◕ヮ◕ヽ)

▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍

▏景點資訊:

➳ Daiwa Roynet Hotel郡山站前

https://www.daiwaroynet.jp/koriyamaekimae/

➳YELLOW FALL半日團

https://en.activityjapan.com/publish/plan/14434

➳裏磐梯Grandeco滑雪度假村

http://www.grandeco.com/

➳裏磐梯Grandeco東急酒店

https://www.japanican.com/hk/hotel/detail/2512015/

▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍

Follow IG (@aumanyick)

緊貼更多旅遊動態✸

YouTube ➲ https://www.youtube.com/c/aumanyick

Facebook➲ https://www.facebook.com/aumanyick/

Instagram➲ AUMANYICK

Email Inquiry➲[email protected]

▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍▍

根著寰宇:彰化市文化生活的空間性、物質性與主體性

為了解決日本下雪城市 的問題,作者高郁婷 這樣論述:

這份研究的核心發問是,文化如可能邁向社會轉型意義下的超越性?全球化世代與一座尋常城市——彰化市——在2010年以後的交會,則是我探索超越性如何發生、為何發生的田野情境。我主張,彰化市因其發展程度的侷限而具有鮮明的親緣化的家宅城市的特性,而這成為支撐寰宇主體的空間與物質基礎。然而,傳統的家鄉也是令主體感到美感不適足的棲位,回到小地方的寰宇主體因而成為外溢的存有,展開了改造家鄉的造家實踐,眾多文化生活便是在此過程中萌生。文獻回顧中,我首先指出,左翼研究傳統關於文化的討論,存在日常與超越之間的斷層。晚近都市研究談論文化時,因專注體制內的文化,也與常民生活脫離。我從而主張,應該以歷史地理學和實作取向

的尺度認識論出發,探索城市之物質空間與寰宇主體的交會,方能發掘常民生活邁向社會性改變的可能。我並發展出相應分析架構:即寰宇主體返回親緣化的家宅小城時,因有衝突的尺度認知而感到格格不入。彰化市的家於他們而言成為美感不適足的棲位,以寰宇主體為核心的美感領域則傾向溢出這個棲位,而這成了主體的動因。令主體感到不滿的美感領域內的物質範圍,促使他們發起文化生活、改造地景配置和意涵。對即身環境感到不滿的主體,因而成為審美主體,他們在改變即身環境時也改變了自己。我採人類學民族誌式的田野調查和詮釋,並援引二手資料如規劃報告、新聞報導、地圖和出版文本。分析時,我將彰化市文化生活經營者深度的生命經驗訪談,置入與城市

歷史地理條件之間的關係。在第參章,我呈現彰化的城市特性如何凝縮了傳統與現代性之殤,而現代性進程下的殘餘空間,則奠定了2010年後寰宇主體生活營造的物質與空間條件,並促使審美主體萌生。在第肆章,我強調寰宇主體對棲位的調整如何源自「家宅」,受「傳統性」的空間所支持。在第伍章,我呈現相對於文化治理技藝不世故、「不夠現代」的地方政府,彰化市文化生活經營者之間相互串聯的「共感圈」,開始回頭影響公共空間,並與體制接觸。另一方面,隨著文化生活似由個人串連成集體,主體也正經歷內在的衝突,乃至自我的變化。為了處理這樣的個人層次,我安排插曲一與插曲二,討論在改變世界時也在改變自己的主體,從而帶出最後第陸章「進步造

家實踐」的討論。彰化市文化生活相對地方政府的高度自主性,令其具有進步性,而這可謂是平庸的次級城市的贈禮。帶著這樣的視野,我期許本地研究深化對臺灣各鄉鎮日常生活支持網絡的掌握,從而令文化治理回歸生活、也讓隱於傳統之中的各種另類生活路徑得以顯現。

入境大廳

為了解決日本下雪城市 的問題,作者陳偉棻 這樣論述:

給心在他方、曾經或正旅居異鄉,以及將遠行者的安頓之書。 華文界第一本直視「全球遊牧世代」生命經驗的書寫。 「在臺灣以外的地方,平淡地、普通地生活,不在我們的想像範圍之內。 這本書記錄了許多像這樣因為把一處新的地方住成了舊的,而對我產生連貫意義的細小事物。」──陳偉棻 出國八天,十二天,一個月,總叫人依依不捨地想,再待久一點就好了,下次要規畫更長的假期。 然而,不斷延長旅外的時間,到了極限,是否就是落地生根?想像中帶著滿腔抱負跋山涉水的跨國冒險,其盡頭,或許也只是就地安身立命的庸庸碌碌。 到達與啟程,開箱與打

包,適應與陌生,輾轉與安頓,反覆的過程中,動搖了陳偉棻對故鄉與他鄉的恆常想像,只剩下無限放大的過渡狀態。而在那些難以定義邊界,說不清出國還是回國,只是來去穿梭的往返中,同樣存在著看似稀薄的意義與稍縱即逝的幸福。 在這種似乎比進修或旅遊走得更遠,卻又不至於把異鄉化為故鄉的生活方式中,旅途中的人情,搬家、求職、簽證申請等苦差事如何具體呈現虛無飄渺的「漂泊」二字,曾有的新鮮感與不安怎樣成為瑣碎的穩定日常…… 雋永、收斂、乾淨、妥貼,關於那些未能在外地落地生根的過渡期,一份平實而溫柔的全球遊牧世代自白。 ◎2021紅樓詩社第六屆「拾佰仟萬出版贊助計畫」決

選作品 名人推薦 白 樵|作家 江 鵝|作家 宇文正|《聯合報》副刊組主任 何致和|作家 林子弘|社團法人臺北市紅樓詩社理事長 洪愛珠|作家 莊祖宜|飲食作家 陳德政|作家 葉美瑤|新經典文化總編輯 葉佳怡|作家 劉千惠|紅樓詩社總幹事 蔡珠兒|作家 盧郁佳|作家 韓良憶|作家 羅毓嘉|詩人 好評推薦 (以下謹依姓名筆畫排序) 在為數非寡,卻仍相對小眾的旅外文學裡,《入境大廳》為臺灣讀者別開新徑,此書除

魅式,反奇觀式地,將所有異國想像規至最簡。語言平易近人,緊貼日常細節,卻不瑣碎。閱時如逢舊友,在午茶室,悠閒聽其娓述在外點滴。溫暖,真誠,調伏妥當的正向,更是偉棻筆下流溢出的可貴特質。──白樵|作家 會以「沒有任何顧慮的」去形容遛狗的陳偉棻,自然是顧慮萬千地看得見自身與他人「彷彿平淡無奇、卻被各種力量牽制得密不通風無可遁逃的人生故事」。我很享受也很期待讀到她在各種「細小的片刻」裡,捉捕下來的「逐漸浮現的連貫意義」。──江鵝|作家 我不是把陳偉棻的散文全部讀完才覺得她寫得好,而是只看了輯一〈擦肩而過〉的前幾篇,就知道她是個會寫的人。她的觀察力極其入微,而且

是用溫柔的目光注視周遭的一切。無論是在機場大廳等待兒孫的老人、替人美甲的越南婦女、萍水相逢的同學同事或平凡的洗衣店老闆,陳偉棻都能把他們刻畫得極為鮮明。她描述事情的方式相當平實,不刻意煽情,也不矯揉造作,文章卻能自然流露強大故事性,讓人會想知道接下來怎麼了而一直看下去。她的文字淡淡的,完全素顏不帶任何妝扮,即使講述一段曾讓心情劇烈震蕩的經歷,也不會趁機施之藻繪,自始至終穩穩保持節制的情感態度。──何致和|作家 你我身旁一定都有這種類型的親友:長年旅居國外,卻非移民或在當地有長期工作。我們往往只能透過社群平臺瀏覽這些親友選擇分享的吉光片羽,卻未必有機會深入理解他們的內心。終於

我們現在有了陳偉棻,《入境大廳》以老派副刊散文的平和筆法,自述著對大多數人來說這種「熟悉的陌生」,透露箇中的滋味。──林子弘|社團法人臺北市紅樓詩社理事長 給總是遷徙,客居他鄉和恆在半途之人。 這本書是靠岸補給,陌生人的善意,是重返航道之前那熱湯一碗。──洪愛珠|作家 陳偉棻漂泊人生中那些安定的閃光時刻非常動人,讀之深感共鳴,也彷彿看見平行時空裡為學術事業遊走他鄉的另一個自己。──莊祖宜|飲食作家 辦理出版贊助計畫數年,閱覽過百本作品當中,偉棻的散文是數一數二的好。令人印象深刻的是她溫暖的筆調,在眾多苦惱煩悶的生活經驗中,總

還能照出一絲關懷微光,也連帶給予了讀者力量。海外工作雖非人人皆有的經驗,但你總聽聞有個朋友在海外長居,好奇欣羨又不甚了解。《入境大廳》或許解釋了這一種生活樣貌,同樣有困頓險阻,也同樣在奮力追求幸福。──劉千惠|紅樓詩社總幹事 陳偉棻寫香港和英國,讓我這個「前居民」深有共鳴,她的文字質感,我尤其喜歡。澄澈,安靜,溫暖,表層清透如淺灘,讀下去才發現,那個淺只是反光,底下暗藏瀲灩深潭,而且汩汩冒著地熱。 她的異國書寫,跳脫鄉愁苦悶、獵奇采風,雖只平淡安靜,記敘自身見聞經歷,但因真誠的同理與洞察,觸及本質情境,產生深刻動人的力量,冬日讀這本書,更覺熨貼溫暖。──蔡珠兒|

作家 《入境大廳》輕盈優雅,親切溫婉描繪陳偉棻在外國讀博士、研究、教書,從適應異國的奔波疲憊中發掘微小幸福的情感體驗,使讀者從中窺見在煩囂之外一座懇切純真的移動城堡、一間由萬千繽紛氣球提起飛颺天際的溫馨回憶小屋。──盧郁佳|作家 偉棻的《入境大廳》,寫的就是這類各種「既是在這裡(香港、萊斯特、美國)」,「又不在這裡(臺灣、香港男友、一樣旅居國外的他國學者)」的人生。那麼細細織織,筆法如此溫柔老派,講香港公寓的窄仄可以從公寓裡一盞電燈開始。講美國的移民生活,講了美髮師金的故事,這些都見微知著,都好看。講萊斯特的超市與咖啡店店員與她互動,那些極微小極微小的,

關於生活的細節關於季節變換的顏色,構成了一組完整的,溫潤的,「他方」影集。……與其說這本《入境大廳》乃是旅行之書,不如說,是「人生安放之書」。──羅毓嘉|詩人

鐵道與煤礦業文化資產保存之研究 ——以平溪線為例

為了解決日本下雪城市 的問題,作者劉宸瑄 這樣論述:

北臺灣山區蘊含的煤礦曾造就臺灣經濟產業發展的幾項重大演進,諸如日本統治時期的國鐵與煤礦開發、 二戰後中華民國政府因應戰後能源需求大量開採煤礦,提供當時臺灣經濟發展的重要動力,是臺灣經濟史重要的一環;而位在新北市平溪區的平溪線,自臺陽鑛業株式會社創始人顏雲年先生鋪設銜接宜蘭線的運煤支線開始,就肩負著原物料運輸與礦業聚落發展的重責大任,顯見煤礦與平溪線兩者之間是相輔相成的關係。1980年代以降,臺灣煤礦業因經濟環境變化、收益減少並相繼關閉,在大環境的影響下,平溪地區煤礦業也因利潤下滑逐漸停業、收坑,同時平溪線也因為當地煤礦業衰退導致貨運營收減少,被臺鐵列入業務改善計畫的對象之一。所幸在同時期集集

線護鐵運動成功影響下,在1992年4月開始朝鐵道觀光支線推行;而僅存的新平溪、重光兩座煤礦場也成為當時平溪鄉公所力推的觀光景點。隨後在整體環境變化下,兩座煤礦於1997年相繼收坑,鄉公所以及在地居民社群相繼推動當地文化資產活用與保存,加上1998年CK101蒸汽機關車復駛,帶動懷舊鐵道旅遊風氣,人文景觀、產業景觀、鐵道景觀,成為平溪地區近30年來觀光旅遊的主軸。同時期在解嚴與報禁解除的帶動下,各報社對版面進行擴大與調整,對地方新聞也更加關注,透過《中央日報》、《中國時報》、《自由時報》、《聯合報》四大報紙在1987年至2019年33年之間有關平溪線鐵道觀光與文化資產保存的報導,除了能作為平溪地

區鐵道觀光與文資保存演進歷程的記述材料外,也能成為研究地方新聞、鐵道觀光、文化資產保存等多方面的題材。本研究透過爬梳上述四報的相關報導,以及整合地方志、鐵道及文資保存專書的相關論述,分析平溪線鐵道觀光與文化資產保存受地方新聞版的關注程度,以及初步建構地方鐵道觀光與文化資產保存的演進歷程,希望在平溪線百年紀念的2021年留下雪泥鴻爪。

想知道日本下雪城市更多一定要看下面主題

日本下雪城市的網路口碑排行榜

-

#1.【義大利自由行】10~1月秋冬穿搭攻略,四個單品南北義下雪 ...

罷工懶人包|改退票、理賠求償、旅遊不便險,應變處理看這篇! 宮殿懶人包|6座超美皇宮宮殿推薦!打破你對義大利的刻板印象. 義大利各城市行程攻略 於 lillian.tw -

#2.台北下雪只是傳說? 讓埃及、越南告訴你熱帶變雪國真的有可能...

這幾天網路上一直流傳一支來路不明的影片,內容是關於在台北101拍攝到雪花飄落的片段,加上這幾天美國、日本相繼拋出台北要下雪了的消息,讓眾網友 ... 於 ebcbuzz.com -

#3.Matsuda-machi, Kanagawa, 日本下雪日天氣預報 - AccuWeather

Your localized snow-day weather forecast, from AccuWeather, provides you with the tailored weather forecast that you need to plan your day's activities. 於 www.accuweather.com -

#4.【賞雪城市推薦】冬天旅行的夢幻去處!前往14 個下雪的純白 ...

1. 俄羅斯,維堡 · 2. 德國,羅滕堡 · 3. 澳洲,布勒山 · 4. 斯洛文尼亞,布萊德 · 5. 格陵蘭,卡誇托哥 · 6. 日本,白川鄉 · 7. 奧地利,達米爾斯 · 8. 英國,馬 ... 於 blog.pinkoi.com -

#5.日本冬天天氣總整理!東京大阪京都北海道九州 - Tripresso旅遊咖

不過出發前往日本旅遊之前,大家應該會很想知道東京、大阪、京都、 ... 去的札幌和函館來介紹!12月的這兩個地區基本上天氣都是零下了,也很常下雪! 於 www.tripresso.com -

#6.【詢問】日本下雪城市- 自助旅行問答大全-20200713

【 2018京都下雪】京都雪景攻略!精選4 大必去賞雪景點! - KLOOK ...https://www.klook.com › zh-TW › blog › snow-in-winter-kyoto2020年3月14日· 【 2018京都下雪】 ... 於 backpackertw.com -

#7.台灣以前下過雪嗎?平地大雪紛飛的太平盛世 - 泛科學

現代受全球暖化以及都市熱島效應的影響,台灣氣溫節節上升,但全球暖化的後果,不僅僅是氣溫上升而已,更可能造成極端氣候頻率增加。這場讓台灣遍地下雪的超級寒流, ... 於 pansci.asia -

#8.【京都雪景】搶見奇景!7大京都冬季推薦景點 - FunTime

推薦給你:下雪就是要泡湯,貼心公開京都免費浴場住宿整理➢) ... 南禪寺是日本最早受皇室命令建造的禪宗寺院,如同神道教之於伊勢神宮,南禪寺在 ... 於 www.funtime.com.tw -

#9.北海道终于下雪了,景色像日本动漫,但跟东北雪乡比还是有差距

随着冬天的脚步越来越近,各地也终于开始下起了初雪。虽然东北的一些城市早就已经下过初雪了,但是有些外国的城市却刚刚迎来第一场雪。 於 www.xuehua.us -

#10.日本人工智慧產品與應用案例 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

建立城市下雪因應能力的模型為了作研究,其將以此預測模型進行的位置資訊分析,應用在(1)舉辦大型活動;(2)發生災害;(3)異常氣象等三個領域,並揭示相關案例。 於 books.google.com.tw -

#11.日本下雪城市2020完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

日本下雪城市 2020-2021-04-29 | 輕鬆健身去2021年4月29日· 日本下雪城市2020相關資訊,【詢問】日本下雪城市2020 - 自助旅行最... 著長野縣,是日本冬日下雪量最多的 ... 於 historyslice.com -

#12.日本五大賞雪景點推薦銀山溫泉、小樽運河、貴船神社 - UTravel

日本 的雪景格外浪漫,不只雪山也可以看到美麗雪景,。白川鄉、銀山溫泉及北海道等地方都是日本冬天賞雪勝地。如果大家在計劃冬天前往日本, ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#14.何必苦苦等下雪,去世界上降雪量最大的城市旅行玩雪! - 腾讯

在这些爱下雪的城市中,日本占据了最多席位并且包揽了前三名,其中降雪量最大的城市年平均降雪量达到了7920毫米!其次就是拥有超多优质滑雪场的加拿大 ... 於 xw.qq.com -

#15.日本東北|福島五天四夜行程滑雪玩雪、只見線追火車

我們這次五天四夜的行程每天都下雪,也是包車請司機喔! 五天四夜行程 ... 喜多方吃拉麵*(日本三大拉麵城市之一,會津若松站搭車20分左右可抵達). 於 www.bugi.tw -

#16.日本冬季最美景點TOP7!北海道居然不是第一? - Trip.com

在雪后,极具风情与幻想的景色就会在你眼前展开。 日本冬季最美景點TOP7!北海道居然不是第一? 在煤气灯下并列而立的木结构旅馆,让人 ... 於 hk.trip.com -

#17.滑雪為了反攻大陸?60年前國軍寒訓秘境就藏在「台版阿爾卑斯 ...

台灣不是溫帶國家,民眾聽到下雪總是特別興奮。 ... 其中,九成民眾都選擇到日本滑雪,甚至有不少人出國考取滑雪教練執照。 於 futurecity.cw.com.tw -

#18.長野周邊的40個活動和住宿地點

輕井澤曾經也是中山道的一個驛站,是一個受歡迎的山區度假城市,位於海拔1000米左右。夏天氣候涼爽,冬天有雪,輕井澤是日本人一年四季都喜歡去的地方,對 ... 於 www.snowmonkeyresorts.com -

#19.日本依山傍海的重要傳統建物保存區,寧靜優美的海之京都小漁村

二年前的冬季抵達道天橋立後突然下雪、下雨和下冰雹一起來,這也太刺激的天氣了,從天橋立搭乘公車大約要46分鐘的時間,車班並不多,要算準班次與 ... 於 travel.m.pchome.com.tw -

#20.【日本自由行攻略】第一次日本自助旅行推薦地點、旅遊行程規劃

日本 自由行最迷人的一點就是同個城市,不同季節前來風貌完全不同,大家 ... 尤其是冬天下雪之時,傳統木屋為大雪覆蓋,當夜晚點燈之時,那溫馨的黃光 ... 於 www.bring-you.info -

#21.【詢問】日本下雪城市2020 - 韓國住宿訂房推薦

韓國日本下雪城市2020,2020年10月7日— 北海道冬季各城市果然都會有大大小小祭典,除了札幌之外,第二大的旭川. ... 津南町位於新潟縣的最南端、鄰近著長野縣,是日本 ... 於 entry.kragoda.com -

#22.日本雪景图片 - 摄图网

摄图网提供日本雪景图片下载,用户可以在这个图片网站找到:日本雪景图片,日本雪景素材,日本雪景 ... 日本高山城市风光图片素材 ... 下雪天航拍日本白川乡GIF图片素材. 於 699pic.com -

#23.日本我來了! 雄獅開寒假預購第一槍

超長期預購旅遊商品,精選旭川、青森、小松三大特色城市,規劃於2022年1月11日起提供36趟次包機航班,搭配頂級溫泉飯店及滑雪度假村,組合成五天四夜機加 ... 於 udn.com -

#24.縱貫日本超廣域旅行 鹿兒島、松本到札幌的跨季夢幻之旅 ...

從鹿兒島的熱情,轉向松本的閑靜,最後以札幌的異國慢活收尾,一次收納三個城市的三種風貌,一個城市的結束,卻也是下一段旅程的開始。 於 www.xinmedia.com -

#25.史上最全日本最佳旅游时间!告诉你不同季节去日本可以玩什么!

秋季日本旅游适合城市:京都,东京,名古屋,大阪,青森冬季(12月-2月)—— ... 天气干燥,到了日本最冷的时节,日本各地普遍都会下雪,在雪中泡温泉 ... 於 www.leesharing.com -

#26.【北海道】冬季雪地開車自駕注意事項及心得分享 - 跟著雪倫愛 ...

至於第一點,我建議在日本雪地自駕前,至少能先嘗試一次日本的「非雪地 ... 這種路面通常都出現在:前幾天下雪,接著雪融成水,晚上又遇冷結成冰,再經過車子或行人 ... 於 lovetogo.tw -

#27.【詢問】日本下雪城市2020 - 自助旅行最佳解答-20201007

交通、時間、景點一篇...2020年3月14日· 編輯首推日本這個銀白雪國,介紹旅人們10 ... 教你這樣看懂日本天氣預報&遇到下雪時你該注意的事. 於 nzworktravel.com -

#28.這些地方下雪時去更美!精選「韓國雪景必去TOP6」冬季自由 ...

這些地方下雪時去更美! ... 我是廣告,請往下繼續閱讀 ... 多間的傳統韓屋聚集在此,在2010年更被指定為慢活城市,來到這請放開繁華都市的枷鎖,漫步 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#29.日本迪士尼現貨·預購-低反發室內拖鞋米奇米妮雪寶奇奇蒂蒂熊 ...

多雙可分筆下單或選郵寄 動物方城市-條紋黃色❤️下單前可訊息我們查詢日本庫存❤️ ‼️預購商品,需完成付款後訂單成立‼️承諾超取付款,請務必在期間內到店取貨付款 ... 於 shopee.tw -

#30.日本各地景點.網路攝影機實景(webcams)_含日本各地氣溫查詢

一.到日本旅遊.不知各城市與景點氣候如何? 氣溫高低? 是否下雪? 颱風下雨狀況? 二.特別整理日本各城市,網路攝影機實景.提供旅遊參考(含氣溫資訊)。 於 tyjls4851.pixnet.net -

#31.世界上下雪最多的城市,日本青森市积雪厚度达640cm(两层楼高)

说到下雪,大家最先想到的地方是南北两极或是哈尔冰这样的地方,那里也是因为雪而形成了独特的旅游风景。但在地球上,那些城市并不是下雪最多的地方。 於 m.dugoogle.com -

#32.睽違39年!帝王寒流籠罩東北亞日本沖繩也下雪 - 三立新聞

△日本最南端沖繩下起一顆顆小冰珠。 超強寒流威力甚至遠達沖繩,沒在下雪的沖繩居然也大珠小珠落玉盤,下起了一 ... 於 www.setn.com -

#33.微小說:「 冬天不下雪的城市,真是又冷又不浪漫~」 - 人人焦點

日本 人總給我們的感覺很耐凍,是不是不穿秋褲? 造成這種印象是因爲大家看到日本人對小孩子的教育中有一條就是抗凍。下雪天孩子們光腿走在上學的 ... 於 ppfocus.com -

#34.日本下雪_万图壁纸网

下雪日本 雪景城市街景(2002×3000). 图片尺寸658x986. 日本北海道下雪啦! 於 wantubizhi.com -

#35.國際主要城市天氣

城市 天氣狀況 氣溫 東京 晴天 11~17°C 大阪 雨天 9~16°C 首爾 多雲 2~13°C 於 weather.sina.com.tw -

#36.[問題] 日本四大島中有哪個地方冬天不會下雪- 看板Japan_Travel

請問板上的大大們小弟計畫年底要去日本玩不過擔心日本冬天下雪會很冷請問日本四大島(本州, 四國, 九州, 北海道) 有沒有哪個地方冬天不會下雪, ... 於 www.ptt.cc -

#37.日本人最想居住的都市Top10!大阪、京都⋯都上榜,橫濱九度 ...

日本 人最想居住的都市Top10!大阪、京都⋯都上榜,橫濱九度奪下冠軍! by Bella Editor; |; 12 May 2021; |; Travel&foodies. #日本 · #宜居城市 · #大阪 · #京都 ... 於 www.bella.tw -

#38.晚冬北海道--道路設施 - 隨心所欲查爾斯

▽ 高速公路的邊坡,有防止雪滑落的阻絕板,因為北海道常下大雪,如果雪不斷的積在邊坡上,一旦積到一定的程度後,就很有可能會發生類似雪崩的災難,這樣 ... 於 g8906011.pixnet.net -

#39.全国初雪时间表出炉看看你离初雪还有多远? - 新华网

中国天气网特别推出全国初雪时间表、大城市遇雪概率榜等独家产品,来看看 ... 一般在次年1月中下旬才可能迎来初雪,再往南,下雪就是种奢侈的浪漫了。 於 www.xinhuanet.com -

#40.東京簡介

其實東京也是一座保留了日本文化傳統精髓的城市,比如皇居、明治神宮、淺草寺等等都是能夠體驗到日本傳統文化的地方 ... 東京的冬季還是比較冷的,但市中心很少下雪。 於 www.tokyo-koryaku.com -

#41.【詢問】日本下雪城市2020 - 自助旅行最佳解答-20201007

北海道冬季各城市果然都會有大大小小祭典,除了札幌之外,第二大的旭川. ... 津南町位於新潟縣的最南端、鄰近著長野縣,是日本冬日下雪量最多的豪雪 ... 於 utravelerpedia.com -

#42.北陸、東北地方大雪釀災,日本傳11死、逾三百人輕重傷 - 風傳媒

日本 新潟、北陸等地從7日起連續下大雪,福井縣截至11日上午有3人死亡。 ... RKB每日放送8日報導,7、8日九州北部的福岡縣及佐賀縣的市中心下雪,積雪 ... 於 www.storm.mg -

#43.日本下雪最多的城市_北方雪景好看的地方_日本冬天适合看雪的地方

日本下雪 最多的城市最新消息,还有北方雪景好看的地方,日本冬天适合看雪的地方,日本雪景最美的岛等内容,日本北海道、本州岛西北海岸千岛群岛美国东北部、加拿大 ... 於 www.ldc99.com -

#44.京都下雪了❄️!我去了一生必見的「雪金閣」 !太美啦 ...

京都下雪啦~~❄️ 2017年的第一場雪❄️❄️❄️❄️❄️太美了,出門走在街道上, ... 影片關鍵字♥ 日本/京都/關西/旅行 ... 於 www.youtube.com -

#45.雪景 - 日本旅遊與生活指南

其實對於賞雪旅客而言,日本地區有許多受歡迎的賞雪景點。相較於只有少量積雪的日本主要城市,如東京、京都及大阪等,其他地區的城市賞雪體驗更具獨特魅力 ... 於 tw.japan-guide.com -

#46.2019年寒假會下雪的城市有哪些,時間主要是過完春節到2月10號

我明確的告訴你,中國北方城市大部分會下雪,包括哪些你要去旅遊的話, ... 日本岐阜白川鄉雪後是到訪合掌造村落的最美時節,童話小屋被白雪覆蓋, ... 於 www.betermondo.com -

#47.認識靜岡:基本資訊

靜岡縣大致位於日本的中央。 縣政府的所在地-靜岡市, ... 除山岳地帶以外,即使是冬天也很少下雪。 ... 人口的大部分集中在沿海岸線的幹線道路和JR鐵道的沿線城市。 於 shizuoka-guide.com -

#48.冬天追雪好浪漫!2019年日、韓各地「初雪」預測時間大公開

計畫要去日本、韓國觀賞雪景的人,以下提供「初雪」紀錄與預測時間,可別撲空啦! ... 每年到了冬季,不少人便開始期待下雪,看到大自然、城市都被覆蓋上靄靄白雪, ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#49.比去年早17天! 「日本最北」降初雪 - 自由時報

另外北海道與東北地方部分山區,也出現今年冬天首次覆雪。 《全日本新聞網》則表示,受到強冷空氣影響,日本附近已轉為冬季氣壓分布,各地都出現堪比去年 ... 於 news.ltn.com.tw -

#50.雪- 維基百科,自由的百科全書

雪降落的過程稱為下雪或降雪,和雨一樣是降雨的一種。 ... 世界上人口超過百萬的大城市中降雪最多的城市是日本的札幌市,年平均降雪為595 cm(234英寸)。 於 zh.wikipedia.org -

#51.世界上降雪量最大的5座城市,日本青森市年均降雪量近8米!

漫天白茫茫的雪國氤氳著溫泉上裊裊蒸騰的熱氣,朦朦朧朧,美的不可方物。有人說,活著,就該去日本看一次雪景,在北海道滑雪,在富士山下跟戀人擁吻。但是 ... 於 kknews.cc -

#52.日本下雪城市2020完整相關資訊 - 輕鬆健身去

【詢問】日本下雪城市2020 - 自助旅行最佳解答-202010072020年10月7日· 日本下雪城市2020 ... 津南町位於新潟縣的最南端、鄰近著長野縣,是日本冬日下雪量最多的 ... 於 fitnesssource1.com -

#53.日本札幌| RURUMAPPU自然公園戲雪體驗 - KKday

北海道冬天還有親子可以一同戲雪的地方,位於札幌RURUMAPPU自然公園,面積共有六個東京巨蛋大,在冬季期間,這裡就會變身成期限定的SNOW LAND IN RURUMAPPU, ... 於 m.kkday.com -

#54.日本下雪城市下雪 - Lvai

下雪日本 雪景城市街景(2002×3000) 日系日本街景鄉間風景人文風情采集44 喜歡6 評論查看來源media.sony.com.cn 半面團從枼末轉采于2018-05-04 12:35:27 下雪日本雪景 ... 於 www.howengchi.co -

#55.宛如夢中世界!日本中部地區絕美賞雪景點7選 - Live Japan

「雪吊り」是日本庭園師因為擔心積雪會壓垮樹木彎枝,因而使用繩子來保護樹木的一種造園技術,主要會出現冬季下雪輛豐厚地區的日式庭園內,其中雪吊造 ... 於 livejapan.com -

#56.現在下雪的城市,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

現在下雪的城市,大家都在找解答第1頁。估計今晚開始下雪,東京和橫濱等城市會有積雪。 ... 月3日新一個月北海道天氣預測,預測下週起氣溫會回升,氣溫會接近往年或較 ... 於 igotojapan.com -

#57.東京會下雪嗎? - 雅瑪知識

因為氣溫不是很低,所以,城市積雪也不是很厚。 ... 日本不同於我們這裡哦冬天並沒有中國這邊那麼冷很少下雪初中地理有講過(*ˉ︶ˉ*). 日本東京什麼時候下雪? 於 www.yamab2b.com -

#58.在日本積雪地區意想不到的5件事!其實屋頂上的積雪超危險?

來自不太下雪的國家的人,幾乎都有在日本被落雪聲嚇到的經驗。雖然現在的房屋結構已經改成比較不容易落雪的建築設計了,但比較舊的房子或是降雪量超過 ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#59.【愛知縣新城市】來去德川家康的誕生紀念地~鳳來寺山

照片・文字提供/ 愛知縣東三河廣域觀光協議會 地圖繪製提供/ 跟著雪倫愛出走 愛知縣的#新城市坐落在東京和大阪的中間,此地. 於 www.lovejapantrip.tw -

#60.二月的日本|季节性旅游指南|【官方】日本国家旅游局(JNTO)

虽然不常见,但在东京和其他城市地区都会下雪,最西面可以到大阪和广岛,所以要穿合脚的鞋子。 北海道、长野和新潟均位列雪上运动最受欢迎的场地。 北海道雪祭会吸引 ... 於 www.japan-travel.cn -

#61.冷空氣襲! 北京跌破0度.北海道下初雪 - 華視新聞網

強烈冷空氣影響東亞地區,不只台灣溫度下降,中國北京17日清晨出現跌破攝氏0度的高溫,日本北海道也因此下起今年第一場雪。強烈冷空氣在17日凌晨通過 ... 於 news.cts.com.tw -

#62.亚洲这5个城市,一样能实现白色冬季的旅游梦! - PIN Prestige

日本 小樽. 图源:Yeo Khee/Unsplash. 说到亚洲的冬季旅游,北海道一直是大家首选。不过除了札幌和新雪谷等标志性城市外,北海道其实还有其他非常值得 ... 於 www.pinprestige.com -

#63.东京二月中旬冷吗.会下雪吗,日本东京冬天冷吗?会下雪吗?

因为气温不是很低,所以,城市积雪也不是很厚。 5楼:保梦槐满采. 由于目前地球温暖化的影响,近年来东京的冬天越来越暖和。气温几乎 ... 於 iknow.syiae.com -

#64.中国十大下雪城市有哪些国内冬天必下雪的城市盘点

中国冬季必下雪的城市有很多,其中最为著名的有哈尔滨市、牡丹江市、吉林市、沈阳市、长春市、张家口市、乌鲁木齐市、呼伦贝尔市等,并且多次上榜历年中国 ... 於 www.maigoo.com -

#65.【日本冬季限定】2020日本必去的五大賞雪景點 - 世興旅行社

立山黑部阿爾卑斯山脈,在每年的4月15日~11月30日開放,冬季下大雪的時候會封山。另外開放觀光雪牆的時間只有2個月,隨著時間的推移,冰牆高度會越來越矮,所以如果是 ... 於 www.newamazing.com.tw -

#66.在南半球的冬季,有哪些國家地區城市是會下雪的 - 知識的邊界

在南半球的冬季,有哪些國家地區城市是會下雪的,1樓匿名使用者智利祕魯肯定會下因為有安第斯山脈布宜諾斯艾利斯下過雪不過可以說是是百年不內遇阿根廷 ... 於 www.bigknow.cc -

#67.日本四季天氣總整理:櫻花、銀杏、楓葉、雪季等景點一次告訴 ...

關東的氣候相對溫暖,夏季炎熱,冬季平地很少下雪,僅有山地會有明顯積雪,不過 ... 靜岡縣涵蓋富士山與伊豆地區,2月時會盛開河津櫻;愛知縣有中部大城市名古屋;以 ... 於 www.letsgojp.com -

#68.北海道冬之旅| 日本旅遊| JNTO - Travel Japan

每年二月舉行的雪祭是以全世界最大冰雕做為特色,其中一個還曾創下「金氏世界紀錄」。溜下雪製滑梯,創造出屬於您的雪雕作品。若時間充裕,還可以參觀旭川國際冰雕大賽 ... 於 www.japan.travel -

#69.日本大阪一月底到二月初会下雪吗,大概多少度呢? - 马蜂窝

最冷的时候,这几个城市气候很相近,雪不多,雨不少。国内可用上海做参照。 大阪. :气温3-10℃,雪很少下,有也多半是雨雪。极少时候会有大雪,. 日本. 於 www.mafengwo.cn -

#70.現在下雪的國家 - 零售貼文懶人包

雪地鞋· 日本保暖 ...。 【整理】日本下雪城市2020 - 紐西蘭自助旅行最佳解答-20210410。 ... details › gl=TW .【詢問】 日本下雪城市2 ... 於 retailtagtw.com -

#71.【天氣】關西廣泛地區下大雪奈良難得一見雪鹿登場漂亮可愛(片)

1月12日大阪及奈良一帶廣泛地區下雪,大阪城天守閣及公園都舖上一層白色。奈良市也出現4公分積雪,奈良公園的草地完全染白,當地市民都很興奮,因為可以看 ... 於 kenshin.hk -

#72.東京| 旅遊景點 - 日本見聞錄

在全球各大城市裡,東京都應該算是最適合自由行的精彩城市。 ... 雪的日子比較少,大多是晴朗乾燥的日子,同時是全年之中雲量最少的季節,下雪日子交通容易受到影響。 於 www.zipangguide.net -

#73.現在就想去!日本小編推薦的冬天最美景點29選 - 絕景日本

SL冬季濕原號(北海道). 北海道日本旅遊. 2000年再度重新行駛的「SL冬季濕原號」,有如代表著現在冬天的雪地 ... 於 zh-tw.zekkeijapan.com -

#74.亞洲旅遊:賞雪還是曬太陽?7大冬季旅遊景點任你選! - Agoda

5. 日本‧長野縣. 想不想像忍者一樣,在冬天積雪的長野縣,悄悄地爬上坡,然後享受一滑而下的極速快感 ... 於 www.agoda.com -

#75.九州下雪時節,福岡幾月會下雪?

有收到一些粉絲來詢問冬天福岡會不會下雪? 甚至有板友在社團詢問需要租雪鍊的事。 目前告訴大家,我過去的經驗是,福岡的都市不太下雪哦! 於 peikie1.pixnet.net -

#76.什麼時候是訪問日本的最佳時機? - FUN! JAPAN

札幌著名的雪祭則從1月底持續到2月的第二周。 但是如果您不喜歡下雪和寒冷,可以在夏天較為暖和時造訪北海道,因為氣溫會比日本其他地方要來得溫和 ... 於 www.fun-japan.jp -

#77.日本傳統城市景觀冬季雪-插圖素材[63516688] - PIXTA圖庫

日本 傳統城市景觀冬季雪[63516688],此圖庫插圖素材具有和式,和風,日式的關鍵詞。此插圖素材是KimoMaru / (No.1507175)的作品。您可以購買圖像大小從影像尺寸從S至XL ... 於 tw.pixtastock.com -

#78.【2019日本賞雪】10大必去日本雪景懶人包!交通、時間 - Klook

在日本大約11月就會開始降下初雪,持續到明年4、5月,而通常在2月份為降雪高峰期,甚至雪的厚度可以高達5、6公尺,若有興趣到日本賞雪,其實是滿多不錯的 ... 於 www.klook.com -

#79.日本天气预报

日本 热门城市. 东京 神户 名古屋 大阪 长崎 京都 横滨市. 日本天气预报. 东京天气 神户天气 名古屋天气 大阪天气 长崎天气 京都天气 横滨市天气 佐世保天气 札幌天气 ... 於 www.tianqi.com -

#80.搜索结果_日本下雪的地方 - 百度知道

日本 的那些城市不下雪? 温带与亚热带分界线以下的城市,大概就在东京附近。 城市有北九州,广岛,长崎,神户,大阪,名古屋,横... 2019-06-10 天景辉源纯 5. 於 zhidao.baidu.com -

#81.下雪的时候,炸鸡啤酒都不如北海道!-日本旅游攻略 - 无二之旅

无二之旅日本自由行攻略为您提供详细的北海道旅行,北海道旅游攻略,北海道冬季旅游,北海道旅游景点等旅游 ... 作为北海道为数不多的内陆城市,札幌的气质文艺又内敛。 於 www.uniqueway.com -

#82.日本高山溫泉山@ 不能流浪的日子,在城市中發呆(快樂雲愛旅遊)

月底的日本,下雪的日本... 離開多倫多後就再也沒看到雪嚕.... 原定的櫻花之旅,變成了雪白之旅一個意外的旅程,看到雪也看到了半開的櫻花..... 老天爺的禮物,離開高山鄉 ... 於 m.xuite.net -

#83.世界六大最雪城市

世界上最有可能的城市將被雪下 ... 這座城市位於日本海沿岸的本州中部,儘管亞熱帶氣候濕潤,但每年的降雪量為143英寸/ 363厘米。 幾乎所有的富山的降雪都在12月到3月 ... 於 zhtw.traasgpu.com -

#84.规划日本之行| 赴日教育旅行

在日本各大城市的旅游信息中心,会提供英语、中文、韩语和其他语言的访客指南和旅行信息。 ... 北部地区的一月份天气寒冷,经常下雪。 平均温度: -3.6℃ / 26℉. 於 education.jnto.go.jp -

#85.最期盼重遊!台灣人最愛去的日本6大城市,浪漫東京、奈良小鹿

台灣人最愛去的日本6大城市,浪漫東京、奈良小鹿、北海道看雪,難忘美好回憶好想再去. 日期:2021-05-26. 經行政院主計處統計資料日本已連續4年蟬聯國人出國比例之 ... 於 www.lookit.tw -

#86.【冬遊日本】日本TOP7雪景大公開!札幌雪祭/合掌村/清水寺 ...

分為三個會場展示:第一大通會場,有許多冰雕與雪雕,其作品依次排列在長達1.5公里的道路兩側,能開心欣賞雪的藝術;第二つどーむ會場,提供玩雪與滑雪的 ... 於 chu94168.pixnet.net -

#87.1969年日本雪災老照片:陽春三月大雪紛飛,城市處處是積雪

不過日本不光冬季有雪,常常在初春還會有雪,尤其是寒潮時期。上世紀60年代末,日本就遭遇寒潮,早春三月都下這鵝毛大雪。1969年日本雪災老照片,日. 於 read01.com -

#88.開放時間超早!秋末就開跑的5大滑雪場看這裡! - WAmazing

如果您從未體驗過滑雪,又或者是從未看過日本冬季下雪的遊客的話, ... 初學者取向的Prince雪道;能夠俯瞰山下輕井澤城市街道的中階者取向Panoramic course以及坡度較 ... 於 tw.wamazing.com -

#89.落入白色雪地裡的紅蘋果,冬季青森慢旅 - TRAVELER Luxe

延伸閱讀:前進日本東北第一大城市「宮城」,品吟寒梅清酒、漆器彩繪初體驗 ... 一出機場迎來人生的第一場下雪場景,讓向來只看過雪景的我興奮不已, ... 於 www.travelerluxe.com -

#90.冬季才會出現的白茫茫風景—— 6個日本讓你永生難忘的雪景

下雪 所造就出的銀色世界是許多人選擇在寒冷冬天赴日的原因,本回整理了6個只有在冬季才看得到的景色,只要看過的人都大呼難忘! 標籤: 日本, 北海道 ... 於 everylittled.com -

#91.日本下雪城市

日本下雪城市. 發布時間: 2020-06-29. 推薦指數: 3.010人已投票. 【 2018京都下雪】京都雪景攻略!精選4 大必去賞雪景點! - KLOOK ...https://www.klook.com › zh-TW ... 於 jpworkingholiday.com -

#92.安城市的春季天氣和平均溫度(日本) - Weather Spark

安城市春季的平均每日高溫從11°C 上升至24°C,並且陰天或多雲時陰的時間分數 ... 的天數百分比,不包含微量:僅為降雨、僅爲降雪和雨夾雪(同一天内既下雨又下雪)。 於 tw.weatherspark.com -

#93.【冬】日本冬天旅遊食衣住行須知 - MATCHA

在日本冬天寒冷並下雪的地方很多,但都有其獨特的美麗與樂趣, ... 比如京都這城市很少積雪,但金閣寺、銀閣寺、貴船神社這些地方的雪景是很有名的。 於 matcha-jp.com -

#94.南韓居然比北歐還冷!氣溫驟降到-12度專家2原因解答

... 每一次下大雪後的一天,氣溫也會按雪下的多少情況,按比例下跌,意即雪 ... 況且與同緯度的國家城市相比,同一天內日本的東京與中國的北京氣溫, ... 於 star.ettoday.net -

#95.為何日本會下雪日本大阪什麼時候會下雪?會下得大嗎?

日本下雪 的地方主要在除了琉球群島和它在西太平洋的一些島是不會下雪,其它的地方都會下雪的如本洲島,四國,九州,北方四島,北海道,其中以北海道下雪最多. 於 www.jipai.cc -

#96.1月、2月連假要到日本玩?攻略一次報你知 - Tabirai Japan

日本 1月、2月正值隆冬,是最冷的時節,下雪機率也最高,不僅能欣賞美麗的 ... 大阪、京都、奈良等地以外,其實關西地區還有許多好玩的城市值得推薦! 於 tc.tabirai.net -

#97.冬季来日本看雪——十大绝密雪景,一个都不能少! - 手机搜狐

大雪配上独特的日式风情,. 无论是拍照还是浪漫情调,. 都不会让你在朋友圈旅游大赛中输下阵来。 除了我们早已知道的北海道的雪节之外,. 日本还有哪些美丽的雪景值得 ... 於 m.sohu.com