斗羅大陸武魂覺醒升星的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦IanJohnson寫的 中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興 和雅瑟 洪潔 編著的 可怕的科學大全集(超值金版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和新世界出版社所出版 。

輔仁大學 宗教學系碩士在職專班 鄭志明所指導 鄭元呈的 臺灣釋教源流與發展 (2016),提出斗羅大陸武魂覺醒升星關鍵因素是什麼,來自於釋教、釋教會、緇門、大乘道士、奉佛道士、黑頭司功、香花和尚、菩薩僧、僧道、超度、齋醮、普度。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系博士班 潘麗珠所指導 蔡明蓉的 《荷珠新配》研究 (2013),提出因為有 荷珠新配、荷珠配、金士傑的重點而找出了 斗羅大陸武魂覺醒升星的解答。

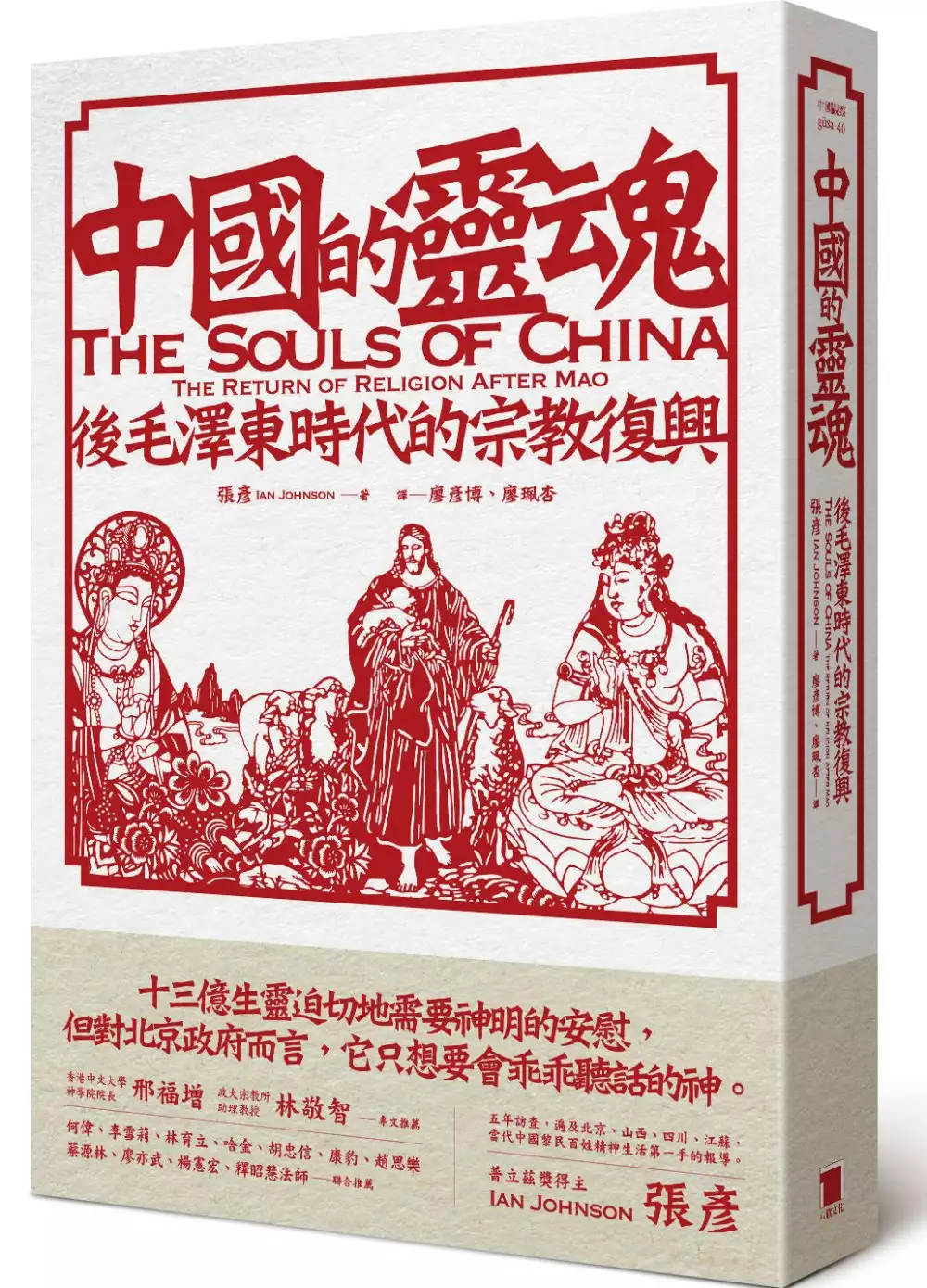

中國的靈魂 後毛澤東時代的宗教復興

為了解決斗羅大陸武魂覺醒升星 的問題,作者IanJohnson 這樣論述:

十億生靈迫切地需要信仰的安慰, 佛教、道教、儒家傳統蓬勃復興,基督教也急遽發展, 但是,共產黨能許諾他們一個宗教的淨土? 普立茲獎得主──張彥(Ian Johnson)最新力作 五年訪查,遍及北京、山西、四川、上海 當代中國黎民百姓精神生活最貼近的報導。 「中國正在經歷一場心靈精神的復甦,其規模有如十九世紀美國的『大覺醒』宗教運動。這個發展中的國家正因為劇烈的社會與經濟變遷而徬徨不安。人們湧入新而疏離的城市,在這樣的城市中,他們既沒有朋友,平日生活也願意互相關照的力量。人們殫精竭慮想回答這些問題:我們為何在這裡?什麼才能讓我們真正感到快樂?從個人

到社群乃至於國家,我們該如何安身立命?什麼才是我們的靈魂?」 以上是張彥在本書開宗明義的一段話,清楚指出當代中國迫切的精神危機。正當全球的焦點都放在中國的經濟崛起、政治霸權,與中美衝突時,張彥帶領大家回到了一個更根本、更貼近人性的主題:作為中國人,他們如何在一個現代社會安身立命? 所有人類都有信仰、道德、情感的需求,但這個問題對中國人特別迫切,也特別艱難。過去百年來中國經歷了一場規模與深度都難以比擬的巨變:極權統治、文化大革命,最後又以當今社會最赤裸、最肆無忌憚的資本主義告終。這一切不僅摧毀了中國的傳統文化,更抹煞了中國人對於價值、意義與信仰的理解。

然而,中國人也積極地從傳統或外來的文化尋找答案。因此宗教,不管是古老的佛教、道教、儒家與民間信仰,還是西方引進的羅馬天主教、基督新教,正如火如荼的展開。據統計,今天全中國約有兩億左右的佛教與道教徒。就連處處受到中共掣肘的基督教,據估計都多達將近六千萬信徒,在1949年之後以每年7%的速度增加。 這場巨大的宗教復興現象是如何展開的?《紐約時報》資深記者張彥試圖為這場運動留下歷史見證。張彥花了五年的時間走訪北京、山西、成都、上海、蘇州、金華等地,採訪中國的佛教、道教與基督教徒,以及傳統民俗的實踐者,記錄了中國老百姓是如何在政治高壓、道德淪喪的社會中,一點一滴在

灰燼中挽救幾乎被毀滅的精神與文化遺產,同時試圖在時代變局中開創新意義。 本書的主人翁遍及中國多處,包括北京妙峰山進香團的倪振山、倪金堂一家、山西陽高的陰陽先生李滿山、李斌一家、弟子遍布政商高層的儒學大師南懷瑾、內丹師傅王力平,以及成都「秋雨聖約」教會與其牧師王怡等等。他們有的名聞全中國,有的只是市井小民。有的透過冥想、讀經、求神問卜、酬神進香,安頓一己的身心靈;有的致力於社會倫理的昇華改造,甚至勇於挑戰當局底線。共通的是他們都是中國方興未艾的宗教復興的一部分。當外在的世界已經無可期待,他們回頭追求內在的精神力量。 中國共產政權對宗教的態度是又愛又恨的。一

方面北京刻意扶植官方認可的傳統宗教以恢復民族自信、鞏固政權,一方面對外來宗教卻充滿敵意,深怕宗教團體會擴大為可能挑戰政權的「公民社會」。儘管中共對宗教的管理日益緊縮,但張彥相信,長期來看,宗教力量可以為中國帶來價值與信仰的重生,有助於中國成為一個成熟、健康的文明社會,甚至在一個惶惶不安的時代,有助於全球的文明對話。 名人推薦 ★專文推薦: 邢福增(香港中文大學神學院院長) 林敬智(政大宗教所助理教授) ★聯合推薦: 林育立(駐德記者)、李雪莉(《報導者》總編輯)、胡忠信(資深媒體人)、康豹(中研院近史所研究員)、楊憲宏(台灣關懷中國人權聯盟理事長)、趙思樂(《

她們的征途》作者)、蔡源林(政治大學宗教研究所所長)、釋昭慧法師(玄奘大學宗教系系主任) ★國際專家學者讚譽 哈金(2005福克納獎、1999美國國家圖書獎得主):「《中國的靈魂》是一本豐富、翔實、及時的作品,它探討了中國人生活當中非常重要的一面。張彥的文筆舉重若輕,對人物與事件都有深刻的觀察與豐富的個人體悟。每一篇章都是張彥對中國長達二十多年的關注以及嚴謹研究的結晶。本書也有著強烈的個人色彩,字裡行間吐露著他豐沛的情感。這是一本非凡的傑作。」 邢福增(香港中文大學崇基學院神學院院長):「《中國的靈魂》敍述了各種形式的心靈故事,涉及基督教家庭教會的領袖及慕道者、民間信仰的進香客

、道教及佛教的實踐者,在在說明在文革後中國,宗教在改革開放四十年的翻天覆地變化中,業已成為中國社會的重要事實,也是中國共產黨無法否認的精神及靈性訴求。」 廖亦武(中國流亡作家、《上帝是紅色的》作者):「張彥其人其書,都是看上去仙風道骨,內心卻蘊含深邃的社會批判和終極關懷,這兼具了中國傳統的儒道釋,以及底層江湖的反叛——我不知這是否源於他1980年代至今,大部分時間都扎根在中國,走街串巷,訪貧問苦,摸爬滾打?留在中國歷史中的西方學者,從古至今,屈指可數,張彥肯定是其中之一;而在當代,繼哈佛孔飛力的《叫魂》之後,最為傑出的,當推張彥三段式結構的傑作《野草》和《中國的靈魂》。」 廖彥博(

本書譯者):「張彥和筆下的人物一起生活,參加廟會的喜慶,分擔喪禮的悲痛,因為是真正的朋友,帶著設身處地的真感情。他的文字,因而在冷靜犀利之外,另帶有一種特殊的溫厚。」 裘小龍(中國作家):「中國傳統的批評理論有謂『六經皆為我註腳』,張彥在本書中做到了。他同時以參與者與觀察者的雙重身分,綜合了理論探索與個人真實生活體驗,使其兩者互為註腳,成為方法上的新突破。想要瞭解當代中國本書非讀不可。」 宋怡明(Michael Szonyu,哈佛大學費正清中國研究中心主任):「魯迅曾經說過,一段路走得人多了,就成了一條新路。《中國的靈魂》向我們展示,今天的中國人民如何在二十一世界為中國的宗教探索出

新的道路,儘管他們有的堅毅果決,有的躊躇再三。宗教的回歸與興盛或許是幾十年來中國急遽的變化當中最驚人的一環。張彥以熟練細膩的文筆引導我們認識中國的新宗教世界當中的重要儀式、慶典,以及幾位領袖人物。這是一本優美、感人、且鞭辟入裡的著作。」 何偉(Peter Hessler,《尋路中國》作者):「《中國的靈魂》是報導文學中的奇蹟。張彥花了五年的時間遊歷中國,記錄了許多外人未曾見過的宗教儀式,包含葬禮、寺廟典禮、算命、內丹、道教修煉、地下基督教等等。張彥不僅呈現了歷歷在目的細節觀察,也寫得非常動容,筆下的人物經常感人又深刻。當前關於中國政治與經濟的書可謂汗牛充棟,但這是一本關於中國一般老百姓的

文化與道德生活的經典。」 張彤禾(Leslie T. Chang,《工廠女孩》作者):「張彥的書不談當代中國光鮮亮麗的表面,卻挖掘了底層神聖的一面──儀式與傳統、神話與信仰編織的宗教世界──過去千百年來它滋養著中國,今天也仍然如此。在依循傳統陰曆年的一日又一日中,張彥踏上一趟精采、深入的旅程──從北京妙峰山朝聖、到成都的基督新教聚會,再到山西農村裡的道教葬禮與占卜吉凶。中國人的靈魂與心聲躍然紙上。這本生動、嚴謹的著作在探討當代中國宗教信仰上的成就,短期內很難被超越。」 潘卡吉(Pankaj Mishra,《從帝國廢墟中崛起》作者):「多年來張彥一直都是一位博學且慷慨的指導者,帶領我

們看清楚近代史上規模最大的國家轉型如何發展。在《中國的靈魂》當中,他匠心獨具地踏上一條過去很少人走過的路:對宗教與靈魂的渴望如何改變了數以百萬記的中國人?」 凱倫.阿姆斯壯(Karen Armstrong,全球知名宗教學者):「這本迷人的作品顛覆了今天很多人認為宗教是歷史遺跡的說法。相反的,在經過一世紀的暴力破壞之後,今日中國精神性的強力回歸說明了宗教是無法用外力壓制的,它很可能是人性的一部份。」 《華盛頓郵報》:「一般西方人都以為中國社會沒有宗教,至少在一個集權政府控制下的物質資本主義中國當中不會有宗教。但記者張彥透過《中國的靈魂》證明這種觀點是錯的……本書真實而感人。」

《紐約時報書評》:「觀察入微、深入人物內心的大師傑作……張彥的文字告訴我們,渴望信仰並為生命尋找意義的一般中國老百姓,來不及等待習主席精心打造的中國夢。道教、佛教、儒家的信徒現在被允許重建寺廟,往昔儀式傳統的記憶再次復甦,被信徒重新帶回中國。」 《經濟學人》:「多年人張彥一直關注中國的宗教問題,他在2001年已在《華爾街日報》憑著報導中共對法輪功的鎮壓而獲得普立茲獎。十八、十九世紀的時候美國的基督教經歷了一場『大覺醒』,群眾的宗教熱情導致了重大的社會與政治變革,而這似乎正是今天在中國發生的……」

臺灣釋教源流與發展

為了解決斗羅大陸武魂覺醒升星 的問題,作者鄭元呈 這樣論述:

緬懷先人一向是中國人生活倫理的重要指標,而喪禮儀式在延續周代儀禮的精神時,也承接了各個朝代的歷史產物,並在各地加以被民俗化。隨著朝代的更迭、政治的宗教傾向不斷轉變,對於民間宗教法事所採取的款曲而言,總有一套建立在本土文化上的「宗教通式」,一直以來作為人們處理生死存亡等重大問題的引導者,在宗教界中被稱為「釋教」。 「釋教」一詞是「佛教」的古稱,「釋教」在臺灣的發展是由一群從事民間祭祀活動的奉佛道士所傳承並保留下來,其脈絡背景與佛教歷史保有相當的共源性,但由於從業技術為師徒密傳的原故,而幾乎不被外人所熟悉,甚至將「釋教」視為既是佛教也是道教的傳統習俗。實際上,由於過去以來這門技藝少有對外發

聲的機運,新生代人員普遍缺乏對職業的具體表述,而只停留於圈內前輩的記憶之中,特別是在業內被敬稱為「流僧」的高階僧道,經常使用「釋教」來表示佛儒合會的傳統宗教內涵,以及做為自我與佛教出家眾的區別,甚至是不需對外人多做解釋何謂「釋教」,而全依憑道場上之「功夫」來論定的情形。另外此在大陸地區至今的民間佛事,仍有保存使用「釋教」的情況,對於「佛教」已有往狹義化宣告的傾向下,「釋教」一詞的保存具有相當特殊的時空意義。 可惜的是,大陸地區在西元1966至1976年間爆發的「文化大革命」動亂,導致中華千年文明的付之一炬,幸有臺灣早在西元1945年光復後,對中華文化已有了別開生面的新意,並且依舊保存著不少「

釋教」的民間佛事內涵。這門所謂的「宗教通式」也因為民間過去以來所盛行的崇佛文化原故,所以「釋教」的型態學名上可稱作為「傳統民間道場泛佛群類」或簡稱「民間泛佛群類」。實際上,漢傳的釋教功德意涵深受「儒家功德思維」與「佛家功德思維」此兩種哲學系統的相互調和影響,並將祖先崇拜的義理透過儒佛的結社活動發揮至極致,奠定了釋教的功德儀式意涵。他們的工作在多方面上,因為皆須強調出人們與祖籍地的民族血緣關聯,成為維繫各族群內宗族關係的重要媒介,具有教育忠孝的目的,同時亦能使法律之制定,由繁縟瑣碎而朝向精要聖明,起到利益群體精神健康的作用。不過由於釋教科儀種類過於龐雜,以致若干科儀內涵甚至連今之釋教同業者也未曾

見聞,加上各地作法不盡統一,以及社會結構的變遷等因素,釋教內涵都有必要進行相當程度上的理論與技術整合,才能有效提升傳統文化中的「宗教通式」質量。 透過本研究顯明經典文獻所承認的婆羅門、在家菩薩、金剛、優婆塞,或有稱大乘道士、瑜伽道士、緇門僧、黑頭司功、香花和尚、僧道等屬性,於華夏沿革中合而為一的發展過程,說明釋教內涵的儒佛共構義理,係為民間尚可接納的三教合一氛圍中,終究導歸於知識分子長期所傾慕的崇佛文化,而有必要透過本文闡明其對傳統的精煉成果。 在此有關釋教學術方興未艾,相關名詞的定義在過去尚未獲得考究確認時,不少宗教學者提出以「在家佛教」、「居士佛教」、「儀式佛教」等名詞來詮釋「民間泛佛

群類」的內涵,但都很難比「釋教」一詞更為貼切且直白地表達出其固有的意識。本文主題為「臺灣釋教源流與發展」,探討的垂直範圍從「釋教」之過去、現在、未來三個方向進行概述,第一是以歷史文獻為主、田野訪談為輔,並期許自我以公正客觀的立場呈現釋教的淵源與流變。第二是用組織的檔案資料及訪談內容提出對釋教組織化的背景與沿革過程做一番疏理與表述,使各界瞭解成立其團體的因由與迫切性。第三為是用史料論證與辯證的方法來談論釋教組織未來永續發展的願景。文章因而觸及歷史、構成、組織、原理、理念多個部份,透過相關資料的補充,使各方能夠探悉釋教組織化的應時緣起背景,以瞭解「釋教會」成立目的之精神宗旨。因此筆者期望藉由本論文

對於釋教僧道的義理剖析,利於社會各界在宗教信仰的反思中,能夠獲得實質的裨益。

可怕的科學大全集(超值金版)

為了解決斗羅大陸武魂覺醒升星 的問題,作者雅瑟 洪潔 編著 這樣論述:

《可怕的科學大全集》全方位、多角度地為喜歡和愛好追問未解之謎的朋友選取了世界上匪夷所思、極具探索價值的諸多謎團︰包括人類起源、史前恐龍、要命的數學、玄妙的物理、恐怖的化學、神奇的醫學、科學實驗和定律、受苦受難的科學家、超能電腦、科學悲劇、預言咒語、身體絕密報告、植物世界、飛鳥王國、破案術等等,內容涵蓋天文、地理、文化、科技、生物等方面,資料豐富,敘述精彩,讀後能啟智心智,引發深思。 《可怕的科學大全集》語言通俗流暢,分析邏輯嚴密,內容豐富精彩,能夠啟迪心智,引發深思,不僅有助于讀者增益知識,還能從中得到極大的精神愉悅。

《荷珠新配》研究

為了解決斗羅大陸武魂覺醒升星 的問題,作者蔡明蓉 這樣論述:

2009年5月9-10日,「蘭陵劇坊」為慶祝三十週年並祝賀當年指導老師吳靜吉七十歲生日,三代蘭陵人以「演員接力」的方式重現《荷珠新配》。劇中人各懷鬼胎、爾虞我詐的情節、自然諧趣的對話,使全場笑聲連連,演員爐火純青的演技,更被劇評家鴻鴻稱為這是「一部活生生的臺灣現代劇場史」。隨著「蘭陵三十,傳奇再現」慶祝活動的進行,筆者拜讀了吳靜吉、石光生、鍾明德、于善祿……的文章,因許多學者專家對《荷珠新配》的歷史定位,多停留在「蘭陵劇坊」肢體訓練對該劇或劇壇所形成的影響,而忽略了《荷珠新配》本身的價值所在,故本論文嘗試在既有的基礎上,另闢蹊徑,以確認其價值與地位。 《荷珠新配研究》全文約十二

萬字,共分成八章,除第一章概述研究動機、目的、方法、範圍及其困難外,其餘各章分別就歷史傳承、劇本創作、戲劇演出,進行討論:首先,在歷史傳承上,為了解《荷珠新配》的起源與發展,第二章綜合爬梳整理從唐五代、宋元、明清、民國時期之相關文獻資料,並參考劉慧芬《京劇劇本編撰理論與實務》一書的繪圖方式,製成角色人物關係圖,以揭開庶民文學流傳廣布的面紗。第三章則以歸納、分析的方式,檢視各時期創作者面臨國家政治及社會經濟丕變,其內心希冀、託物寄興或自我省思,以見金士傑《荷珠新配》主題思想的歷史承繼與現代融攝。 其次,在劇本的創作上,黃美序〈從《荷珠配》到《荷珠新配》〉一文,直指《荷珠新配》移植了《荷珠配》的

語言文字、情節動作,對此金士傑曾表示經過多次的改編,對其間的承襲或置換早已不復記憶。職是,第四章從語言文字、戲劇動作,來比較分析兩劇本的承襲或置換,可知《荷珠新配》的承襲,不是表面上的堆疊,而是緣自於戲劇生命,無可取代的語言。雖然《荷珠新配》有不少吸收和改編的現象,但進一步比較分析戲劇結構、語言動作,也可發現《荷珠新配》引發熱烈迴響,超越原作《荷珠配》的地方 在戲劇演出上,因演員對角色人物的塑造與詮釋,不僅影響了觀眾對戲劇內涵的理解,更間接促成了戲劇生命的延長。然《荷珠配》與《荷珠新配》分屬不同劇種,故在探討角色原型與新創的議題上,援引「評藝三論」、「肢體語言」,做為第五章、第六章的研究張本

,探看各演員在表演藝術上的實踐。再者,戲劇演出應以觀眾審美趣味、時代潮流作為設計前提,故第七章檢視《荷珠新配》創作的時代背景以及舞臺演出的效果後,再依據姚一葦「藝術即表現」、愛德華•賴特(Edward A. Wright)「歌德三問題」的主張,檢視各種舞臺形式的實踐「表現得如何」及「是否值得」,由此探索與時俱進的戲劇形式,並沒有像1980年《荷珠新配》一般,掀起戲劇風潮的緣由。 雖然《荷珠新配》並不是全新的作品,但透過歷史文獻的爬梳整理、創作的比較分析、戲劇演出的呈現,便可發現《荷珠新配》在時代洪流中,依然挺立及廣布流傳的價值與意義。