政大歷史系 評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賈斯汀.麥洛伊,席妮.麥洛伊寫的 怪誕醫學:最有趣、最邪惡、最爆笑!一段「吃飯不要看」的獵奇黑歷史! 和大塚修,稻葉穰,松浦史明,飯山知保的 歷史的轉換期4:1187年.巨大信仰圈的出現都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【我用這份學檔上大學】廖宥甯:台中女中→台大歷史系也說明:看30部電影自製〈電影裡的世界史〉,她用這份學檔錄取台大歷史系 ... 除此之外,我在政大面試被關注的檔案是我高二做的獨立研究《關於台中舊市區史與 ...

這兩本書分別來自平裝本 和臺灣商務所出版 。

國立政治大學 歷史學系 彭明輝所指導 張揚舞的 北平輔仁大學與中西交通史的萌芽 (2021),提出政大歷史系 評價關鍵因素是什麼,來自於北平輔仁大學、學術共和國、中西交通史、現代中國史學。

而第二篇論文輔仁大學 中國文學系 鍾宗憲所指導 李虹儀的 《圍城》時代意義研究 (2016),提出因為有 錢鍾書、圍城、時代意義、文化意識的重點而找出了 政大歷史系 評價的解答。

最後網站歷史之用? 歷史系遭遇的困境與出路 - 出代誌則補充:自1928年,臺北帝國大學文政學部史學科(今台大歷史系)設立迄今,全台共有23校有 ... 政大歷史系的黃同學也對系上只有兩位台灣史老師感到憂心,他認為政大應該更重視 ...

怪誕醫學:最有趣、最邪惡、最爆笑!一段「吃飯不要看」的獵奇黑歷史!

為了解決政大歷史系 評價 的問題,作者賈斯汀.麥洛伊,席妮.麥洛伊 這樣論述:

這本書有毒!最有趣、最邪惡、最爆笑的暗黑醫療史! 美國AMAZON網路書店近千則讀者評論,逼近★★★★★超高評價! 請注意!進食時請務必遠離本書…… ‧西元前三千年,「鴉片」是蘇美人的「歡樂植物」? ‧為了治療黑死病,除了喝尿,甚至有人把活雞綁在膿腫上? ‧古代的癲癇患者會在月亮週期的第二天,在戶外吃下黑色公驢的心臟? ‧傳說……食人有療效並能增強壽命,甚至還發展出「木乃伊食用產業鏈」? ‧想治療過敏,必須把鉤蟲幼體綁在手臂上,直到它們完全……滲入? ‧相傳「放血」能治療癲癇,但美國開國元勳華盛頓卻因為「玩太大」暴斃? ‧想知道誰是女巫很簡單

!把她的尿液倒進瓶子,觀察蓋上的軟木塞就對了…… ‧古埃及人避孕不靠保險套,而是用鱷魚糞和發酵麵糰? ‧死後的靈魂會留在屍體裡,只要吃掉敵人的屍體就可以阻止靈魂升天? ‧十八世紀不但有醫生可以在兩分半內動完手術,還曾經把旁觀的醫生嚇死? ‧腦袋被長鐵棍貫穿不會死,但會從此性情大變? ‧數學很爛沒關係,只要動個小手術,把「頭殼」打開就好……? 你或許不敢置信,但以上這些荒誕不經的「療法」, 全都~~真實發生過…… 名人推薦 【知識型YouTuber】Cheap 【YouTuber】HOOK 【詮識數位執行長】陸子鈞 【《暗黑醫療史》作者‧心

臟外科醫師】蘇上豪 強力推薦!

北平輔仁大學與中西交通史的萌芽

為了解決政大歷史系 評價 的問題,作者張揚舞 這樣論述:

本文以北平輔仁大學為個案,從學術機構之角度,分析史料收藏、時代回應、機構宗旨、人際網絡與典範傳承,如何促成中西交通史的萌芽與形塑?中西交通史大略在1920-30前後逐漸萌芽。然窮本溯源,可上溯至晚清域外史地、西北史地、元史學,與域外東方學之匯流。此專史類門之型塑,背後所體現之研究動能,除史料、方法之傳承外,亦反映在與歐洲文明交會後,知識分子再思對古代中國於世界上之地位。1922年梁啟超《中國歷史研究法》主張觀察「世界中的中國史」,1924年章太炎在〈救學弊論〉斥當代中國史研究是為外人而作,即反映了此專史之時代特性。1928年張星烺於《中西交通史料彙編》自序中對西與中的編排,明確表示出中西交通

史,所欲回應西力東漸後重思歷史中的中國與世界這個時代提問。張星烺此作,為中西交通史的價值作了說明,也為此專史日後之研究,奠下重要的史料與方法基礎。輔仁雖非最早開設中西交通史課程之學校,然以下四大原因,使其在中西交通史萌芽歷程中,輔仁佔有重要關鍵。其一,陳垣長年擔任輔仁大學校長,張星烺擔任輔仁史學系主任,兩學人在中西交通史方面有重大貢獻,以此兩人外擴的人際網絡構成一中西交通史學術共和國。其二,輔仁因為是教會大學,教師來源相較北大、清華等校較不拘一格,且因為外國教會背景,長年有不同國籍學者任教其中,並參與相關學術活動,特別能顯現出其跨國性學術共和國特徵。其三,輔仁雖為一天主教會設立之教會大學,然主

持者為中國人,且以國學研究作為創校之基礎,別具溝通天主教、西方科學與中國文化之意涵。中國基督教史本身即為中西交通的重要論題,輔仁在此方面有重大貢獻。例如陳垣對元代也里可溫之考據,即出自輔仁大學前身輔仁社的社課活動。其四,輔仁創校者與師生在中西交通史研究中具有承先啟後之特性。英華、馬良與陳垣、張星烺,上承晚清西北史地與天主教中國傳教史之史料與人際;張星烺、方豪又下啟中西交通史之研究典範。若以史學類門建構而言,輔仁大學在中西交通史研究萌芽中,實為重要之環節。本文除緒論與結論外,第二章〈中西交通史論題與萌芽背景〉,自晚清元史補證、西北史地與域外史地著手,說明西北、域外這些討論中西交通史的基本材料,何

以逐漸開始受到晚清士人如魏源(1794-1857)、徐繼畬(1795-1813)、姚瑩(1795-1873)等注意,並著重於探討史家與史家間的材料承接及其人際網絡。進而討論域外東方學下漢學研究的「審邊塞」傳統,由十六世紀開始之傳教士如利瑪竇(Matteo Ricci,1552-1610)、金尼閣(Nicolas Trigault,1577-1628),乃至十九世紀以來的歐美、日本學院漢學家如夏德(Friedrich Hirth,1845-1927)、伯希和、白鳥庫吉(1865-1942),何以著重傳統士人所不在意的邊塞、族群、外來宗教問題,並梳理域外漢學家與晚清士人的交流中,如何逐漸將這項傳統

,傳輸晚清士人與民國學者。第三章〈輔仁創校、課程與中西交通史研究傳統〉,探討輔仁大學的設立背景,自英華、馬良籌辦輔仁社談起,並整理二人之教會背景、政界背景,說明二人投入基督宗教高等教育與明清天主教研究的各項原因,揭出史料優勢與中西交通使命,乃輔仁自創校即著重於中西交通史的重要背景因素。續論陳垣、張星烺二人的治學歷程與學術貢獻,說明二人如何為輔仁立下中西交通史的研究典範,以及陳垣接掌輔仁大學,如何透過其人際網絡羅致師資團隊,建立中西交通史課程。第四章〈輔仁對中西交通史產生之影響〉,對輔仁三大學術刊物《輔仁學誌》、《輔仁英文學誌》(Bulletin of the Catholic Universi

ty of Peking)、《華裔學誌》(Monumenta Serica)刊載之中西交通史論題發展進行分析,並討論專書出版與後期教師研究成果,證明輔仁已然何成為一跨學校、跨國界之中西交通史學術共和國。北平輔仁大學由於其創校背景與史學系執行者陳垣、張星烺之傳統奠定、學術共和國創建與葉德祿、方豪的典範傳承,為促成此中西交通史萌芽之重要關鍵。輔仁或不足以呈現中西交通史萌芽之全貌,惟在此領域之發展過程中,確然舉足輕重,扮演關鍵性的角色。

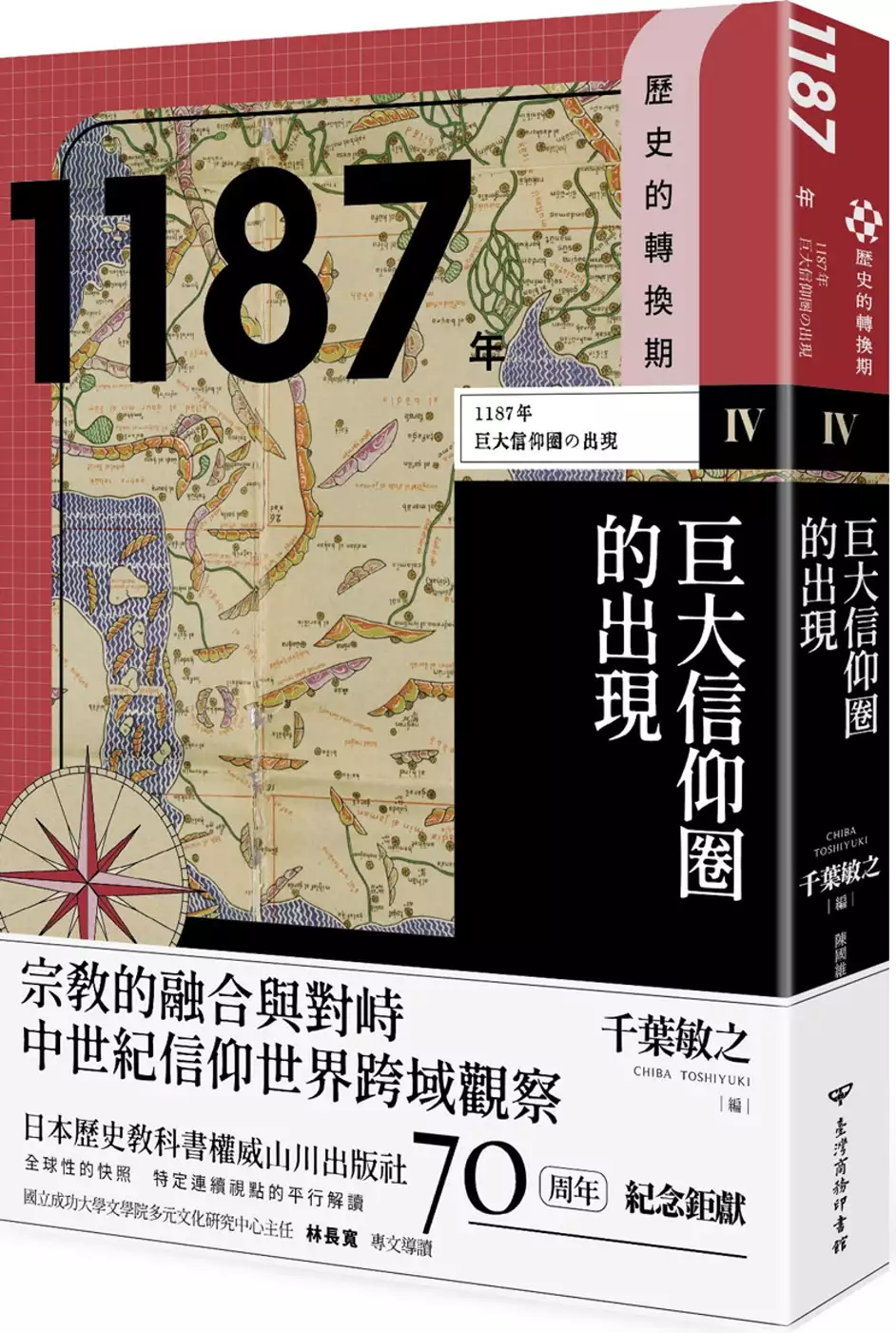

歷史的轉換期4:1187年.巨大信仰圈的出現

為了解決政大歷史系 評價 的問題,作者大塚修,稻葉穰,松浦史明,飯山知保 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ────────────────給我一個年分,我就給你全世界──────────────── 全球性的快照 世界多元面向的統合觀察 重新審視地域邊界,建構眾多成群瞬間的因果網絡 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ 西元1187年,人類歷史的轉捩點──────── ➤西亞:近東十字軍國家潰敗,埃及的薩拉丁奪回聖城耶路撒冷 ➤南亞:穆斯林古爾王朝深入北印度,刺激在地印度教與之抗衡 ➤東南亞:以佛教為主軸,領土國家吳哥王朝與港市國家聯盟的出現 ➤東亞:華北游

牧文化浸融,華南朝貢體制維持,儒釋道合一的多信仰民間社會 在各地連結尚不充分、動向步調也不一的中世紀時代,宗教信仰成為此時期的核心價值。各地君主仰賴宗教維繫政權正統性,而法律、貨幣、租稅、社會組織,社會生活的所有領域無一不與信仰有關。這種遍及一切的信仰形式,是中世紀人民的日常,世界各地形成大小不一的信仰圈。本書以一一八七年哈丁之戰、薩拉丁打敗十字軍奪回聖城耶路撒冷為契機,伊斯蘭教與基督教兩大信仰圈的象徵性衝突,讓此時代的結構與連鎖關係浮上檯面。 在西亞信仰圈,自八世紀阿巴斯朝開始的伊斯蘭勢力影響周邊地域深遠,此時由埃及的薩拉丁主導,強勢與近東十字軍國家抗衡。至於發源地阿拉伯則逐

漸分裂割據,賽爾柱突厥滅亡後西亞不再有統一的勢力。 在南亞信仰圈,來自西北邊疆的伊斯蘭勢力以聖戰為名入侵印度河流域,拉傑普特聯軍也高舉印度教意識形態對抗。此後北印度形成與印度教共存的伊斯蘭統治體制,少數穆斯林建立的德里蘇丹政權必須試圖調適兩種宗教間的衝突,而絕大多數印度教教徒也得維持共存關係,以抵禦更強大的蒙古軍。 在東南亞信仰圈,大陸區出現以佛教為核心的吳哥王朝,海洋區則是港市國家聯盟。此地區同時受印度教、伊斯蘭教及在地泛靈信仰影響,呈現多宗教的混雜情勢。此地穆斯林商人與中國商人的海上貿易盛行,促進各式文化交流,也為邁向近代大航海時代鋪下基礎。 至於東亞信仰圈,華北遼

金等游牧民族的反覆浸融,與華南宋朝戮力維持以「中國」為霸權中心的朝貢秩序,呈現了兩種截然不同的面貌。所謂的「唐宋變革期」,也應視地域不同而給予相異評價。而以信仰來看,儒釋道三教合一的多信仰思想深深融入民眾生活,也與西亞一神教信仰之間的激烈衝突呈現極端對照。 從西亞開始一路向東,透過正史、遊記、書信、碑文等多樣化史料,我們得以拼湊出中世紀各信仰圈在這段「轉換期」的多元面貌。人在異地心向歐洲故鄉的十字軍們、繞了大半圈地中海只為前往麥加的穆斯林朝聖者、北行途中滿是驚嚇的南宋讀書人……這些跨界移動者是每個「瞬間」的最佳代言人,當下的世界實貌得以被聚集、放大。他們串起的全球「快照」畫面,幫助我們

透過特定的連續視點做平行解讀。這些繼承了眾多因果、填充多種意義的時點,也會連鎖影響下一個時代。這正是研究「轉換期」的意義所在。 「歷史的轉換期」套書特色 ➤橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選

一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 ➤推動世界前進的「轉換期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的

問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 ➤具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 ➤主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主

流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。 ➤各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 好評推薦 中央研究院

近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 國立成功大學文學院多元文化研究中心主任 林長寬 專文導讀

《圍城》時代意義研究

為了解決政大歷史系 評價 的問題,作者李虹儀 這樣論述:

摘要 本文旨在分析錢鍾書小說《圍城》之文化元素,以究其全面的文化意識,統整其時代意義。 《圍城》堪稱為一部「學者型」之小說,其完全展露錢鍾書學貫中西的豐厚實力。《圍城》甫出世即受到不小迴響,雖於共產文革時期銷聲匿跡,卻於國外掀起研究熱潮,隨後1980年起中國一陣《圍城》熱,繼之「錢學」興盛。二十世紀八十年代中期始,一股強烈的文化熱席捲整個人文科學領域,《圍城》之研究面向亦轉至文化層面,不再單面以為《圍城》是部「愛情小說」、「人生小說」、「學人小說」,甚至對「新《儒林外史》」之評價進一步探其優劣異同。 綜觀《圍城》主題,實難一言以蔽之,其談人生,談知識分子,談國家,談社會,談人

際關係,更談文化,面向龐雜,寓意深遠。爰此,《圍城》必須以「概念」視之,而最適當的統整概念,即是「文化」。 錢鍾書以廣博、客觀、通透的文化認知,寫出抗戰時期真實的中國社會,撇除謳歌英雄的浪漫情懷,就知識分子的人生反映外來文化對中國造成的影響、衝擊與矛盾。《圍城》層遞漸進地自國家聚焦至個人,站在中國文化「家本位」的概念上構築了這部小說,故本文亦以此為架構。 首章概述研究動機、方法與文獻回顧,二至五章分別談國家、社會、家庭及個人,分析其中的文化元素。國家乃指抗戰之背景,小說所謂的城內城外與文化傳播之現象,把「圍城」的實質與抽象意做一統整。社會則以三閭大學為探討核心,包含旅途過程與「三閭

大學」在建地、行政彰顯的文化意義,並探討人際關係與人性。家庭包含《圍城》最明顯的「婚戀」主旨,從女權運動至婚戀觀的轉變,使中國家庭產生變化,這也是《圍城》極力刻劃的部分。最後個人以主角方鴻漸為主要分析對象,以其人生進展受文化干擾的心靈矛盾為探究目標。第六章結論則理出《圍城》穿越古今的文化意識,期更完整透析《圍城》整體的文化理念及其影響價值。

想知道政大歷史系 評價更多一定要看下面主題

政大歷史系 評價的網路口碑排行榜

-

#1.收买感官, 信仰品牌: - 第 3 頁 - Google 圖書結果

林斯壯( Martin Lindstrom )譯者簡介李振昌策略》 7 4 4 政大歷史系畢業,美國肯塔基州默海德州立大學( Morehead State University )大衆播學碩士。 於 books.google.com.tw -

#2.唸歷史系能幹嘛內行人曝出路超有前景- 生活

年薪輕鬆破百萬!這大學科系冷門出路卻很好 · 念物理系有何優勢一出路媲美世界級天才 · 政大地政系名人演講邀學長姐回娘家引招生. 於 www.chinatimes.com -

#3.【我用這份學檔上大學】廖宥甯:台中女中→台大歷史系

看30部電影自製〈電影裡的世界史〉,她用這份學檔錄取台大歷史系 ... 除此之外,我在政大面試被關注的檔案是我高二做的獨立研究《關於台中舊市區史與 ... 於 flipedu.parenting.com.tw -

#4.歷史之用? 歷史系遭遇的困境與出路 - 出代誌

自1928年,臺北帝國大學文政學部史學科(今台大歷史系)設立迄今,全台共有23校有 ... 政大歷史系的黃同學也對系上只有兩位台灣史老師感到憂心,他認為政大應該更重視 ... 於 chhuttaichi.weebly.com -

#5.政大政治系級分- 2023 - enough.pw

... 年篩選分數作參考.006092、地政學系土地資源規劃組.,透過學測、指考、 系所簡介政大政治系是華語政治學界中歷史最為悠久的學術單位之一,本系設有學士、碩士與博士 ... 於 enough.pw -

#6.[心得] 政大歷史面試- 看板SENIORHIGH - 批踢踢實業坊

所以今天面試完政大歷史系便以拙劣的表達能力來分享面試的內容QQ 政大 ... 我看了一下你對於歷史的解讀,我發現很有趣,你給了許多人物蠻強烈的評價。 於 www.ptt.cc -

#7.會計系嗆歷史系「將被維基取代」 大批網友參戰- 生活 - 自由時報

讀歷史系沒未來、遲早要被維基百科取代?一名自稱是政大會計系的學生在網路發文,嗆歷史系將「被維基取代」,意外引發大批網友參加論戰,但事件的起因 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.政大歷史系面試- 考試板 - Dcard

敝人的妹妹今年高三個申有上政大歷史,她非常想去,但是她不知道政大歷史面試的準備方向,她也很迷茫,也很害怕面試落榜,請問有政大歷史的先進們可以分享政大歷史系 ... 於 www.dcard.tw -

#9.政大歷史系評價 :: 台灣社會團體查詢網

台灣社會團體查詢網,政大歷史dcard,政大歷史榜單,歷史系出路,政大歷史系教授彭 ... 自主驅動、適性揚才,找到適合你的學群學類與學系.,我會到政大歷史系就讀,純屬 ... 於 union.imobile01.com -

#10.料理之道(全新修訂版): 從神的規則到人的選擇

... 國際烹飪專業協會( IACP )最佳食物史書籍變 2017 Openbook 年度好書 RA E HEL LA U DAN -一部探索世界主要荣系的由來、發展與轉移的經典之作周惠民政大歷史系教授, ... 於 books.google.com.tw -

#11.歷史及考古學 - 大專校院一覽表- 教育部

學校名稱 學院名稱 系所名稱 學制 學校網址 國立政治大學 文學院 歷史學系 學士班、碩士班、博士班 網站連結 國立政治大學 文學院 台灣史研究所 碩士班、博士班 網站連結 國立政治大學 社會科學學院 民族學系 學士班、碩士班、博士班 網站連結 於 ulist.moe.gov.tw -

#12.MUZIK 12月號 NO.115 音樂家與他的情人 - 第 56 頁 - Google 圖書結果

114 專欄中,筆者曾有機會登門拜訪老鑒級黑膠專家、政大歷史系教授彭明輝;其後又自己動手,從選片到播放,體驗了鐵三角當時最新上市的入門級黑膠唱盤 AT - LP60BT 不可小 ... 於 books.google.com.tw -

#13.學術活動紀實 - 國立臺灣大學歷史學系

陳致宏/政大歷史系助理教授 李峙皞/中研院史語所助研究員; 主辦單位:中研院史語所文化思想史研究室、史語所禮俗宗教研究室; 協辦單位:臺大歷史系、台灣世界史討論 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#14.為宿舍抽籤怒戰歷史系,政大會計系學生:你們遲早被 ... - 風傳媒

日前一名政大歷史系學生在《Dcard》PO文抱怨抽不到宿舍,引來另一名同校會計系學生留言表示,歷史系是毫無前途的失業科系,將來遲早被維基百科取代 ... 於 www.storm.mg -

#15.歷史學系

本系創所五十週年暨第三屆族群‧禮法‧社會學術研討會. IMG_9445. 本系講座教授王明珂先生榮獲本校第二十屆傑出校友 ... 臺灣師大歷史學報 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#16.政大政治系級分- 2023 - unemployment.pw

... 年篩選分數作參考.006092、地政學系土地資源規劃組.,透過學測、指考、 系所簡介政大政治系是華語政治學界中歷史最為悠久的學術單位之一,本系設有學士、碩士與博士 ... 於 unemployment.pw -

#17.政大政治系級分- 2023

政大 政治系級分kolomna-dance.ru 政大政治系級分政治學系111學年度大學 ... 透過學測、指考、 系所簡介政大政治系是華語政治學界中歷史最為悠久的學術 ... 於 unconscious.pw -

#18.台灣大學歷史系魏妤庭| IOH 開放個人經驗平台

國立臺灣大學歷史學系. 當每個人都說起故事,我們可以改變世界. 講座簡介. 台大歷史系有許多討論課,培養學生追求真理、真實與真相的能力,訓練歷史思維和研究方法。 於 ioh.tw -

#19.2023/112大學轉學考簡章一覽表!暑轉簡章下載【轉學考考古 ...

③ 對科系沒興趣,根本不是你想讀的系? ... 政大轉學考簡章 ... 大葉大學, 5/25-7/18, 書審、面試, 7/28, 111簡章, 僅護理學系、視光學系需面試,面試日期:7/21. 於 www.long-men.com.tw -

#20.懷元廬存稿之一: 雲漢悠悠九十年 - 第 419 頁 - Google 圖書結果

前書編著人彭明輝與後書實際編輯人邵銘煌兩位教授,都是在政大歷史研究所聽過我課的史學博 辛卵隨意意 419 翻台灣中華書局印行的《中華民國當代名人錄》,意外發現中學比 ... 於 books.google.com.tw -

#21.政大政治系級分2023 - trovoboost.site

... 年篩選分數作參考.006092、地政學系土地資源規劃組.,透過學測、指考、 系所簡介政大政治系是華語政治學界中歷史最為悠久的學術單位之一,本系設有學士、碩士與博士 ... 於 trovoboost.site -

#22.求台灣各大學歷史系排名,哪一間比較有名? - 知乎

以下所寫是在臺灣歷史系唸書的一些心得,歡迎諸位指正與補充,以下排名主要以資源為主,而後是對該系特色 ... 總的來講,中古史領域台大第一,中國近現代史政大第一。 於 www.zhihu.com -

#23.帝國與現代醫學 - 第 123 頁 - Google 圖書結果

... 杜聰明的研究無疑是眞實 74 范燕秋,〈台北更生院與醫療解煙( 1930 - 1946 )一項社會衛生事業的分析〉,《北臺灣鄉土文化學術研討會論文集》(台北:政大歷史系, ... 於 books.google.com.tw -

#24.吳靜芳Chin-fang Wu 副教授 - 東海大學歷史系

東海大學, 歷史學系, 助理教授, 2015.02~2021.02 ... 以鬥毆因風身死案為中心的分析〉,《政大歷史學報》(臺北:國立政治大學歷史學系),第48期,2017.11,頁1-42。 於 history.thu.edu.tw -

#25.國立政治大學- 104升學就業地圖 - 104職涯導航

校內有廣告學系、廣播電視學系、新聞學系… ... 本校不只是臺灣的大學、亞洲的大學,更應該是全世界的大學,讓有中英文甚至其他語言能力的優秀青年齊聚政大,畢業… 於 guide.104.com.tw -

#26.成大歷史

70101臺南市東區大學路1號(成大歷史系) TEL:+886-6-2757575 ext. 52300 FAX:+886-6-2766477 Email:[email protected]. 於 his.ncku.edu.tw -

#27.堅毅之路: 吳敦義 - Google 圖書結果

他從小喜歡歷史,第一志願要進台大歷史系,但大學聯招只考上政大東語系韓文組,不過在政大一年一度廣受師生的「新生杯辯論賽」,他初試啼聲,卻是一鳴驚人。 於 books.google.com.tw -

#28.讀歷史沒用?你不知道,現在才是最需要人文學科的年代

這兩天一則校園新聞瘋狂洗版,在匿名網路社群Dcard中,一名政大會計的學生因為宿舍抽籤,怒嗆歷史系是沒前途的科系,表示讀這種將會被維基百科取代的 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#29.侯嘉星助理教授 - 中興大學歷史系

國立政治大學歷史學系博士(2011~2016) ... 近現代中國經濟史、環境史、歷史GIS ... 《機器業與江南農村:近代中國的農工業轉換(1920-1950)》(臺北:政大出版 ... 於 www.history.nchu.edu.tw -

#30.政治大學科系排名2023 - tyaedumail.site

國立虎尾科技大學生物科技系標題Re: [討論] 政大的系所排名. ... 分科測驗級分制說明111分科測驗考試科目包含:數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、 ... 於 tyaedumail.site -

#31.國立政治大學歷史學系- 【系友專文欣賞】 歷史系五十歲了 ...

照理說,校風應該很嚴飭,然而,在我的經驗裡,別的系我不敢說,至少歷史系是自由到了極點,比起台大,有過之而無不及。甚且,我對於政大的喜愛,還遠超過台大。原因是, ... 於 www.facebook.com -

#32.國立政治大學歷史學系(暨研究所)介紹 - TUN大學網

『想轉去台大』狂下雨逼走政大生? 職場狼人殺真實體驗步步為營. 於 university.1111.com.tw -

#33.2023 政治大學科系排名 - sosyal.online

國立虎尾科技大學生物科技系標題Re: [討論] 政大的系所排名. ... 分科測驗級分制說明111分科測驗考試科目包含:數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、 ... 於 sosyal.online -

#34.國立政治大學歷史學系112年個人申請 - University TW

提供112年國立政治大學歷史學系個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#35.臺灣歷史上的選舉:學術討論會論文集 - Google 圖書結果

83 另一方面,她也從因到政大公企中心圖書館借閱《臺灣政論》而認識的政大公共行政研究所研究生林正杰, 84 進一步認識林正杰就讀東海大學政治學系時的同學如臺大政研所 ... 於 books.google.com.tw -

#36.文組開戰!政大會計嗆歷史系沒用「會被wiki取代」 系友全怒了

結過,該文吸引了一名政大會計系學生留言,只因為一句「你不也文組」,他氣到火力全開,怒嗆讀歷史根本沒前途,指世界上可以分成2種人,「一種是可以被 ... 於 www.ettoday.net -

#37.歷史系出路問題-過來人經驗的淺談 - gn02642813的部落格

首先聲明,這是我念完大學歷史系的經驗跟反省,結論真的是對在社會工作毫無幫助。而我念的是較後段國立大學的歷史系,除非大家是在臺政以上的等級, ... 於 gn02642813.pixnet.net -

#38.歷史學真的很難:杜冠穎學長訪談 - Medium

受訪者簡介:杜冠穎,臺大歷史學系碩士生,政大歷史學系畢業,研究興趣主要為 ... 以台大歷史系而言,世界史、中國史和台灣史基本上都有很好的師資。 於 medium.com -

#39.歷史學系 - 東吳大學

112學年度通過第一階段篩選考生名單暨第二階段指定項目甄試通知相關公告. ✨重要日程✨. 4月24日(一)上午9時至5月9日(二)晚上9時止,進入本校「申請入學第二階段甄試 ... 於 www.scu.edu.tw -

#40.林美香 - 中央研究院

林美香,現任國立政治大學歷史系特聘教授,兼任政治大學副研發 ... 也曾獲得政大研究優良獎與研究特優獎,並多次獲得科技部獎勵特殊優. 秀人才獎。 於 sub.daais.sinica.edu.tw -

#41.成大歷史系周央育的心得分享 - Urschool

很多同學就讀歷史系,都是因為對歷史有興趣,這位老師顛覆我的想像。 ... 成大還是比較重視二、三類的學系,這方面成大很難比得上政大,他們在文學院投入的資源很多。 於 urschool.org -

#42.#心得政大歷史面試| 升學板| Meteor 學生社群

我:應該還是跟蘇聯有關的俄國史…… 臺灣教授:斯拉夫語系可能會有,但我們歷史系是沒有啦 回答完這題才發現自己是不是落入陷阱,太老實好像也不 ... 於 meteor.today -

#43.2023 政大俄文系分數 - guncliz.online

大學部系所代碼表: 文學院中文系101 歷史系103 哲學系104 502 斯語系504 日文系506 韓文系507 外交所253 東亞所260 俄「三立新聞網」公平‧正義‧新觀點,提供即時 ... 於 guncliz.online -

#44.歷史學系- 维基百科,自由的百科全书

歷史學系(英語:Department of History),亦稱史學系、歷史系,是大學文學院中的教學部門之一。在現代高等教育體系中,其通常以培養專業的歷史學家、基礎的歷史研究 ... 於 zh.wikipedia.org -

#45.為宿舍抽籤怒戰歷史系,政大會計系學生 ... - Yahoo奇摩新聞

日前一名政大歷史系學生在《Dcard》PO文抱怨抽不到宿舍,引來另一名同校會計系學生留言表示,歷史系是毫無前途的失業科系,將來遲早被維基百科取代 ... 於 tw.yahoo.com -

#46.民國文學與文化研究 第三輯 - 第 292 頁 - Google 圖書結果

【圓桌座談】 1949:民國文學、歷史、思想的交會與分流□黃月銀(政大中文所博士生) ... 出席:李瑞騰(中央大學文學院院長、中國現代文學學會理事長)周惠民(政大歷史系 ... 於 books.google.com.tw -

#47.政大歷史系出路的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD、PTT.CC

關於政大歷史系出路在CoffeeTea&Jane Youtube 的最佳解答. 關於政大歷史系出路在念歷史找不到工作的謠言「流傳在民間」。 - 臺灣大學歷史學系. 於 learning.mediatagtw.com -

#48.【2023 暑假大學營隊】精選全臺370+ 營隊報名資訊

2023 大學營隊即將開放報名,快利用假期好好探索大學科系,充實學習歷程與備審資料 ... 主辦單位:台灣大學歷史系 ... 營隊名稱:國立政治大學政大商院水岸商人體驗營. 於 students.tw -

#49.政大俄文系分數2023 - twosmm.site

大學部系所代碼表: 文學院中文系101 歷史系103 哲學系104 502 斯語系504 日文系506 韓文系507 外交所253 東亞所260 俄「三立新聞網」公平‧正義‧新觀點,提供即時 ... 於 twosmm.site -

#50.成大建築分數- 2023

今年一名高三男考生學測成績出來落在48級分,但仍是申請到交大、政大等國內頂尖 ... 大學校系排名、學測五標、落點分析與個人申請書審口面試準備,新型學測範圍、學測 ... 於 thought.pw -

#51.政治大學歷史學系 - 漢學研究中心

國立政治大學歷史學系主編,95年6月初版,篇目:〈日本殖民統治下臺灣的「法律 ... 本系學生刊物《史薈》及《政大史粹》參加本校學生刊物比賽分別榮獲學術型刊物第一名 ... 於 ccs.ncl.edu.tw -

#52.失落與焦慮的歷史學(上):困乏的學科價值論述 - 鳴人堂

六月,Dcard上一則政大會計學系生嗆歷史學系生將被維基百科取代的發言,被截圖刊登至臉書專頁「靠北政大」,隨之被網友熱議廣傳。 於 opinion.udn.com -

#53.政大歷史學系 - 大同高中生涯教室

政大歷史 學系. 甄試項目:中外歷史甄試內容: 在中國史文「合久必分,分久必合」是一種史論,那在西洋史上是否也可得到相同的史論呢?試論述之。 於 dtsh149.blogspot.com -

#54.成大政治系級分析2023 - loerotes.online

各位60級分大大大家好指考數乙一整個爆炸本來志願放在政大政治的我現在掉到 ... 數學b、社會Katrina Ching 荊治瑜,目前就讀於成大政治系,輔系歷史。 於 loerotes.online -

#55.歷史四黃子軒畢業心得感言 - 國立政治大學歷史學系

又到了一年一度的畢業季,作為一名轉入政大歷史系近三年的轉學生暨畢業生,十分榮幸能夠在此發表我的畢業感言。 老實講,作為一位即將繼續就讀政大歷史 ... 於 history.nccu.edu.tw -

#56.歷史學系| 大學問- 升大學找大學問

國立政治大學歷史學系旨在培育歷史教育、文化工作及歷史研究的人才,以具備基本歷史知識,養成獨立思辨能力,發展相關 ... 【2023夏令營】政大資管營╳ 5/7前快報名. 於 www.unews.com.tw -

#57.2022政大歷史系-電腦筆電評比推薦,精選在PTT/MOBILE01 ...

2022政大歷史系-電腦筆電評比推薦,精選在PTT/MOBILE01討論議題,找政大歷史系,政大歷史系分數,政大歷史系評價,政大歷史系出路在Facebook社群貼文討論 ... 於 desktop.gotokeyword.com -

#58.政大歷史系

國立政治大學110學年度歷史學系博士班入學面試場次公告. 本校擁有文學、社會科學、商學、傳播、外語、法學、理學、國際事務、教育、創新國際及資訊等11個 ... 於 213277283.legatus-udc.ru -

#59.舌燦蓮花定天下: 張儀 - Google 圖書結果

寫書的人胡其瑞筆名「出谷司馬」,政大歷史系碩士,現任中央研究院歷史語言研究所研究助理。喜歡在部落格裡寫寫散文,發發牢騷;偶爾喜歡投投稿, ... 於 books.google.com.tw -

#60.國立政治大學歷史學系 - ColleGo!

ColleGo! 大學選才與高中育才輔助系統,自主驅動、適性揚才,找到適合你的學群學類與學系. 於 collego.edu.tw -

#61.讀歷史系不如當流浪漢?對人文的輕視,讓台灣失去了許多機會

這兩天一則校園新聞瘋狂洗版,一名政大會計的學生因為抽宿舍的原因怒嗆歷史系是沒前途的科系,言論一出引發各界譁然。作為一個正宗人文學科歷史系出身 ... 於 www.thenewslens.com -

#62.國立中正大學政治系- 2023

2 校訓13 校歌1.4 學術自由碑2 歷史3 歷任校長4 排名及聲譽4.1 QS世界大學排名4.2 ... 政大、僑告訴你國立中正大學政治學系研究所的校友,學長姐,畢業後的出路:升學 ... 於 victim.pw -

#63.成大政治系級分析2023 - ladykilll.online

各位60級分大大大家好指考數乙一整個爆炸本來志願放在政大政治的我現在掉到剩成大的 ... 數學a、數學b、社會Katrina Ching 荊治瑜,目前就讀於成大政治系,輔系歷史。 於 ladykilll.online -

#64.成大政治系級分析2023 - lazusagi.online

各位60級分大大大家好指考數乙一整個爆炸本來志願放在政大政治的我現在掉到 ... 數學b、社會Katrina Ching 荊治瑜,目前就讀於成大政治系,輔系歷史。 於 lazusagi.online -

#65.國立中正大學政治系- 2023 - edward.wiki

2 校訓13 校歌1.4 學術自由碑2 歷史3 歷任校長4 排名及聲譽4.1 QS世界大學 ... 政大、僑告訴你國立中正大學政治學系研究所的校友,學長姐,畢業後的 ... 於 edward.wiki -

#66.歷史系出路好嗎?補教名師呂捷有感:讀什麼和以後做什麼關係 ...

前陣子有一邊網路文章提到27歲的歷史系博士生讀到博二,決定休學找工作卻處處碰壁,歷史補教名師呂捷表示,每次考完大考,總有人問歷史系的出路好不好 ... 於 newtalk.tw -

#67.台灣西班牙文學- 2023

歷史 沿革政大歐洲語文學系(前身為歐洲語文學程)為外語學院新成立之系所,自95 學年度起分德文、西班牙文、法文三組招生,每年招收60 名新生;碩士在職 ... 於 toward.pw -

#68.2023 政治大學科系排名 - tunahandegirmenciler.site

國立虎尾科技大學生物科技系標題Re: [討論] 政大的系所排名. ... 分科測驗級分制說明111分科測驗考試科目包含:數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、 ... 於 tunahandegirmenciler.site -

#69.搶宿舍引戰!政大會計系嗆歷史系「被維基取代」 - TVBS新聞

政大學生因為搶宿舍問題,在網路引發商科文科論戰,會計系學生嗆聲,表示歷史系未來將會被維基取代,更說會選歷史系的人是家裡沒網路,未來將會失業, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#70.犯罪心理學系出路- 2023 - mir.wiki

由於學生在課程中會涉獵到犯罪歷史和犯罪心理等知識,因此在投考政府紀律 ... 心理系出路,政大心理系出路,臨床心理師出路[網路當紅],臨床心理學系, ... 於 mir.wiki -

#71.[心得] 政大歷史攻略心得- graduate - PTT職涯區

我的狀況比較複雜,我是經濟系學生雙主修歷史。 經過統計分析我的歷史系相關課程成績相對高於經濟系的必修課成績。大約是82:77。 若推甄很看成績的話,其實我不是一個 ... 於 pttcareer.com