手機比較的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾蜜莉.奧斯特寫的 機智教養生活:經濟學教授媽媽教你做出最佳教養決策 和水島廣子的 情緒疏離:日本心理醫師的心態療癒之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站手機比較網站《geekaphone》硬體規格內容超詳細比較,一應 ...也說明:進入網站後,下方有一堆手機型號可以選,目前比較熱門及旗艦機種都在名單內,任選二隻手機就會自動進入比較畫面。 ... 第一個畫面是CPU、RAM、尺吋及解析度 ...

這兩本書分別來自遠流 和世潮所出版 。

亞洲大學 經營管理學系 陳世良所指導 林勍睿的 零售實體商店消費展示間行為因素探討 -以消費者價值理論觀點 (2018),提出手機比較關鍵因素是什麼,來自於展示間行為、消費價值理論。

而第二篇論文世新大學 資訊管理學研究所(含碩專班) 林宏遠所指導 彭建瑞的 行動社群之互動價值對購買意願影響之研究 (2017),提出因為有 行動裝置、行動社群、互動性價值、媒介豐富性、知覺價值、行為態度、購買意願、科技接受度模式的重點而找出了 手機比較的解答。

最後網站電信續約,買「空機」還是「綁約」划算?內文算給你看,價差 ...則補充:在手機費用的部分有許多可以省錢的空間,是因為很多人在換約時容易換新機而被月租綁架,但是仔細算下來月租優惠方案並不一定比較划算。

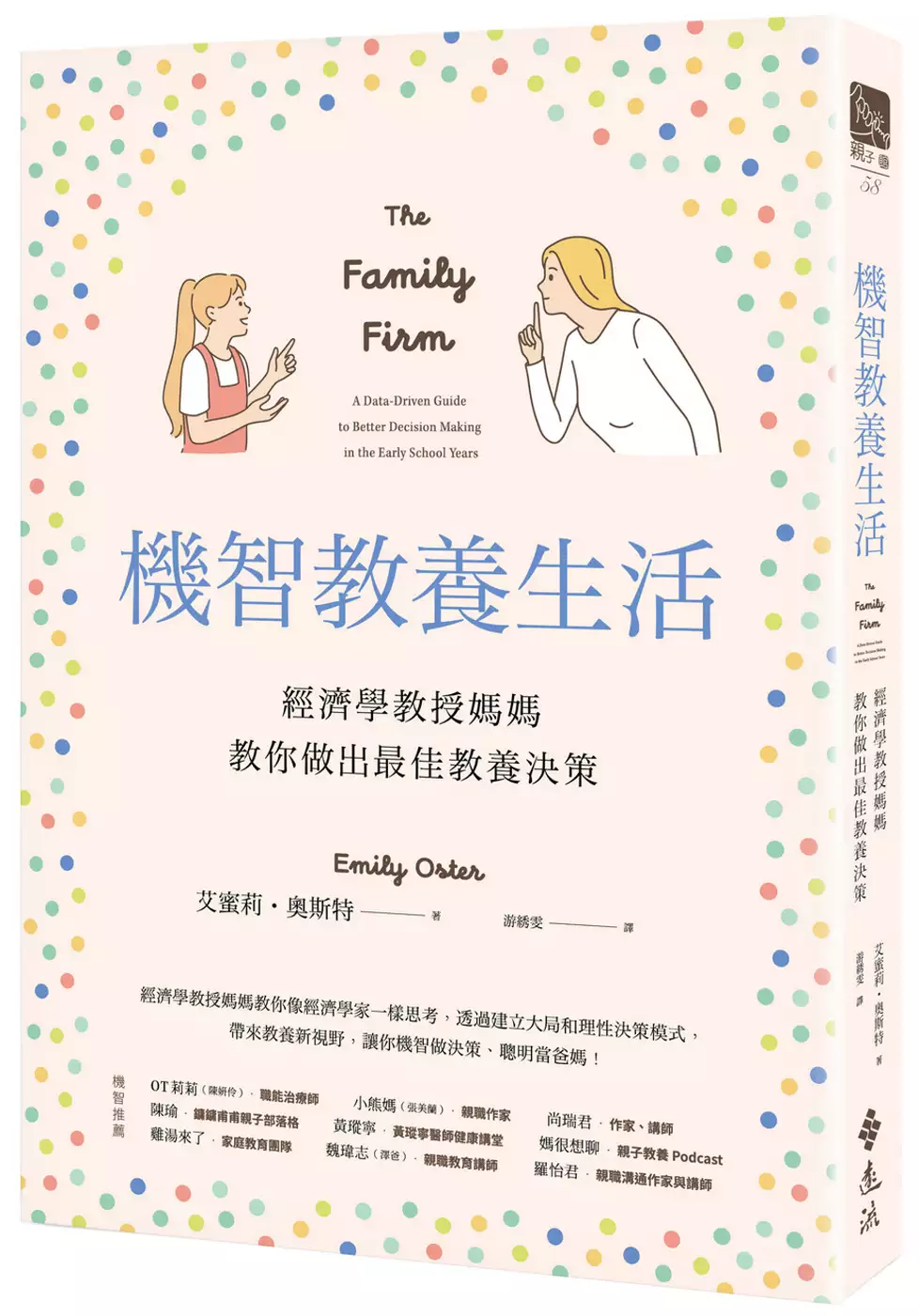

機智教養生活:經濟學教授媽媽教你做出最佳教養決策

為了解決手機比較 的問題,作者艾蜜莉.奧斯特 這樣論述:

紐約時報、時代雜誌、華盛頓郵報、書單、出版者周刊等 多家媒體一致好評推薦! 在教養路上,總會遇到各種問題、要做很多決策, 你覺得不知所措嗎? 經濟學教授媽媽教你像經濟學家一樣思考, 透過建立大局和理性決策模式,帶來教養新視野, 讓你機智做決策、聰明當爸媽! 隨著孩子進入學齡階段,父母開始遇到很多以前沒有的問題,像是「要怎麼幫孩子選學校」、「孩子幾歲比較適合擁有手機」。然而,這些問題並沒有標準答案,那麼,到底該怎麼做出好決策呢? 在本書中,經濟學教授媽媽教你用經營公司的概念來打造企業化家庭,透過建構大局和理性決策模式,讓你機智做出最佳教養決策

! 【建構大局】 你理想中的家庭生活,跟你實際的生活是否有落差? 你和另一半曾在教養上因意見不合而鬧得不愉快嗎? 以上這些,其實都與「家庭大局」有關! 如果你和另一半能先建立出家庭的核心價值、原則、權責分配,這有助於你們成為彼此的神隊友,共同打造理想的家庭生活! 家庭也可以跟企業一樣,有自己的使命宣言! 創建一個基本框架來決定你想如何經營你的家庭,並決定哪些事情對你和你的家人最重要。一旦這些基本框架就緒,許多小的決策就會顯得容易! ★貼心安排:書末附練習本,協助父母建構大局,包括:設立使命宣言與優先事項、制定日程表、飲食與就寢原則、權責分配等

【4F決策模式】 企業中做決策的架構,也可以用在家庭中! 界定問題(Frame the Question)、查核事實(Fact-Find)、最後決議(Final Decision)、後續評估(Follow-Up)的4F決策模式,幫助你理性做出好決策! ★貼心安排:透過案例來示範四F決策架構,包括: -八月出生的孩子,該延後入學嗎? -要送孩子去上私立學校嗎? -孩子想去參加過夜的夏令營,該讓他去嗎? -我的孩子是欺負別人的壞小孩,該怎麼辦? -孩子幾歲讓他擁有手機比較好? 【檢視相關研究】 針對常見的教養問題,幫忙碌的父母檢視相關研究、分析利弊,

供父母做決策時參考。這些常見教養問題包括: -關於孩子的睡眠和營養,我該知道些什麼? -媽媽該去上班還是當全職主婦? -成為哪一種管教類型的家長比較好? -如何為孩子選擇學校? -該幫孩子安排哪些課外活動? -如何培養出自尊與自信的孩子? -接觸三C是否真的對孩子不好? ★貼心安排:附上研究結果的條列式重點整理,沒時間細看內容的父母也可直接看重點整理 本書特色 1.每個家庭都有各自的教養問題,本書為父母提供一套架構,父母可將其運用在自己家裡的問題上,以更理性的方式做出好決策 2.針對父母常見的問題,檢視並整理了相關研究資料供父母參考,父母無需自

行收集資料,就可吸收到這些資訊 3.內容上有許多貼心的安排,有助於減輕父母負擔、協助父母實踐書中的方法 專業推薦 OT莉莉(陳姸伶)|職能治療師 小熊媽(張美蘭)|親職作家 尚瑞君|作家、講師 陳瑜|鏞鏞甫甫親子部落格 黃瑽寧|黃瑽寧醫師健康講堂 媽很想聊|親子教養 Podcast 雞湯來了|家庭教育團隊 魏瑋志(澤爸)|親職教育講師 羅怡君|親職溝通作家與講師 在育兒資訊雜沓的現今社會,讓爸媽容易迷失在重重知識海洋當中,這本書提出的4F概念及實際例子的練習,可以有效地幫助家長確立目標、問對問題、找到合適的答案!非常推薦!——OT莉莉(陳姸

伶),職能治療師 教養孩子不只是感性的愛與關懷,也需要很多理性的抉擇與實踐,這本書提供您情理兼備的雙重分析與幫助。——尚瑞君,作家、講師 終於蛻變成充滿機智決策的聰明爸媽,不再天天火冒三丈!——陳瑜,鏞鏞甫甫親子部落格 活用企業四F工具於家庭生活中,與隊友一起變「神」更「親密」!也讓為人父母關關難過,關關過。——親子教養 Podcast《媽很想聊》主持人杭容宇、鄧皓引 作者經濟學媽媽借用企業決策四F架構,提供了教養新視野!用「經營公司」的心態「經營家庭關係」,共同擬定願景,並時時檢核策略,讓我們為家庭幸福更積極努力。——雞湯來了,家庭教育團隊 這本書像是

一個迷你的MBA課程,幫助父母建立日常生活的最佳實踐。因為是奧斯特的書,所以充滿數據,一切都以輕鬆、懷疑的風格呈現,是沒時間針對各項議題做研究的父母的必讀之書。——華盛頓郵報(The Washington Post) 奧斯特深入研究有關育兒問題的數據,消除混亂,為家庭提供做出更好決策的基礎。她前兩本關於懷孕和幼兒的書,讓她在育兒界受到矚目,現在她又回來了,研究讓有學齡兒童的父母夜不能寐的話題。——早安美國(Good Morning America) 奧斯特自稱是一個數據狂,敢於質疑現狀,告訴父母什麼是有意義的。——紐約時報(The New York Times) 奧斯特

利用她作為商學院教授的經驗提出,我們如何更好地做出一些艱難的決策。一些謹慎的、受經濟學啟發的思考,可以幫助我們減少焦慮、緊張和壓力,僅就這一點來看,這本書就值得一讀。——華盛頓自由燈塔(The Washington Free Beacon) 在奧斯特的幫助下,讀者不必擔心這一階段的育兒,而是可以接受(甚至享受)挑戰。——書單(Booklist) 在這本非常實用的指南中,奧斯特為學齡階段孩子的父母提供了大量的理性指引。——出版者周刊(Publishers Weekly) 這是一本指引,為孩子的健康生活和未來成功,規劃出一條更少壓力和更加優化的道路。——時代(TIME)

將企業方法與她標誌性的觀點相結合,奧斯特提供了你真正想要的輕鬆建議。——職業母親(Working Mother) 奧斯特一貫流暢的行文,點綴了這本充滿機智的書。——沙龍(Salon) 為許多長久以來的教養辯論增添了簡單和安心。——帕薩迪納(Pasadena)

手機比較進入發燒排行的影片

手機剛買來時很耗電嗎?手機用一陣子很耗電嗎?照著做,每一支手機都能延長續航力!

為什麼手機剛買來時,都會感覺手機比較耗電?原因大致可以分成兩個面向,首先是,在新手機設定完成後,系統會在背景下載必要的系統更新、執行預設的程式安裝作業或是轉移你舊手機的資料,你可以想像新手機在短時間內會不斷的大量傳輸系統文件,並且不斷地執行安裝,而無論是網路傳輸或是安裝都是極度消耗資源的。而新手機感覺比較耗電的第二個原因是,目前大部分的品牌都有一套智慧系統能夠自動學習你的使用習慣,進一步針對你的使用狀況進行最佳化,簡單來說,系統會利用幾週的時間學習你的使用習慣,例如將你不常用的應用程式進入休眠,避免無意義的耗電、例如學習你回家以及充電的時間,智慧的調節電力,撐到你回家充電的那一刻,其實整個過程有點複雜,邦尼這邊不展開來講,你只要知道,拿到新手機,建議使用兩週以上的,讓系統最佳化你的使用習慣,你會明顯發現電力更加充足了。

立即加入邦尼頻道會員計畫:https://www.youtube.com/c/isbonny/join

(#你的恐龍會隨著你的會員等級一起成長哦!)

------

邦尼找重點:

沒有重點

立即加入邦尼社團挖好康:https://fb.com/groups/isbonny

#邦尼評測:超深入 3C 科技使用體驗

#邦尼LOOK:3C 科技產品開箱快速動手玩

#邦尼LIFE:屬於邦尼幫你團隊的私密生活玩樂

#邦尼TALK:有內容的聊聊科技資訊吧!

你訂閱了這麼多頻道,就是少了一個幫你評測幫你了解科技生活的科技頻道,立即訂閱「邦尼幫你」吧!

訂閱邦尼幫你:https://lnk.pics/isbonnyYT

邦尼社團:https://fb.com/groups/isbonny

邦尼幫你 FB:https://www.fb.me/isbonny

邦尼幫你 IG:https://www.instagram.com/isbonny/

邦尼 Telegram:https://t.me/isbonny

邦尼Line官方帳號:@isbonny(http://line.me/ti/p/%40isbonny )

邦尼信箱:[email protected]

邦尼評測(產品合作):[email protected]

快來找我們玩!!!!

本期卡濕:

露點的:漁人

主謀(製作人):邦它

內容創造者:

影像創造者:

麥聲人:

特別感謝:你還沒生氣

我們是邦尼幫你:

以「邦尼幫你」為出發點,秉持著「科技很簡單,新奇可以好好玩」的初衷,以更多實境使用場景及戲劇內容豐富以往艱澀難懂的科技資訊,回歸消費者角度思考產品價值,並以「幫你玩、幫你測、幫你試」等實測內容給予產品評價,此外更期許能夠成為「更貼近消費者觀點」的內容創作者及具有媒體影響力的科技內容創造團隊。

零售實體商店消費展示間行為因素探討 -以消費者價值理論觀點

為了解決手機比較 的問題,作者林勍睿 這樣論述:

展示間行為,在國外學術界及從業人員時常提及,也有許多國外文獻著墨於展示間行為,但在台灣國內較少有探討此議題,展示間行為:消費者前往實體店以了解商品並收集產品資訊,卻在網路上進行購買。近年來網際網路、科技、通訊技術迅速發展,消費者有更多的管道及通路,更容易買到想要購買的商品,消費者在店家瀏覽商品時,同時也會拿起手機比較價格,因此本研究的目的以消費者價值理論探討消費者傾向展間行為的因素,本研究以網路問卷進行資料蒐集,共回收275份有效問卷,再以迴歸分析進行資料分析,研究結果顯示,「功能性價值」、「社會性價值」對於展示間行為皆有顯著正向影響,研究結論也能提供相關業者,未來經營實體店與經營策略擬定之

參考。

情緒疏離:日本心理醫師的心態療癒之旅

為了解決手機比較 的問題,作者水島廣子 這樣論述:

國際心態療癒(Attitudinal Healing)日本代表人——水島廣子醫師, 於2005年赴美加入心態療癒志工行列,帶領人們進行團體心態療癒。 結合人際心理治療技巧,學習傾聽而不批評; 不再需要討好團體和他人, 自然接納他人,同時也將獲得接納。 你是否曾經覺得: 「我好像不應該待在這裡?」 「只有我沒辦法融入大家」 「反正像我這種人,就算消失,也沒有人會在乎」 感覺被小圈圈排擠嗎?就算一團和氣仍覺得孤單? 想知道你的容身之處究竟在哪裡? 本書探討現代人的疏離感與解決方案: 當我們進入團體,面對嶄新角色、價值、信念系統, 都會希望展現個人能力,獲得

團體認同。 但往往因此產生挫折感,甚至造成憂鬱。 然而,疏離情緒的真相,究竟是什麼? 就算外在形式上的連結再多,一個人的孤獨感騙不了自己! 你要做的只是: 接受這樣的自己,即使被逼到牆角,做個邊緣人又何妨! 使我們疏離的,不是外在處境,而是自己的心態。 批評自己和別人,使你成為情緒的奴隸, 請停止自我批判,開始傾聽別人和自己的聲音, 你將知道,不需要驚慌去尋找自己和別人的共通點, 要做的只是認同自己,接受自己, 無論在什麼情況下,「你都是最好的」。 心態療癒是美國精神科醫師詹保斯基(Dr. Gerald Jampolsky)在1975年於美國

加州創立, 最早是為了幫助絕症兒童與青少年得到心靈的平安,而發展的支持團體,目前在美英法德義日中等三十餘國都有國際分會。 藉由「心態療癒」指導原則,你可以: .接受自己的原本面目 .不必想要去改變別人 .收回思緒,定錨當下 .認同自己,自我肯定 .負起自己的責任 本書將心態療癒原則簡化為三步驟, 跟著做,幫助個人在團體中找到位置, 不再糾結邊緣化,自在又快樂。 第一步,調整自己的心態。 第二,請先付出,接納別人。 第三,賦予自己一個「任務」,自然融入團體。 作者簡介 水島廣子 Mizushima Hiroko 精神科醫師。日本

慶應義塾大學醫學院畢業,慶應義塾大學博士課程修畢。 曾任職於日本慶應義塾大學醫學院精神神經科,目前擔任人際關係療法專科診所所長、慶應義塾大學醫學院精神神經科客座講師、日本心態療癒(AHJ;Attitudinal Healing Japan)代表人。 2000年6月~2005年8月,以身為眾議院議員的身分,從徹底改正防止兒童受虐法起始,盡力實現多項法案的修正。 日本「人際心理治療」最高權威。日文出版包括:『「怒り」がスーッと消える本(讓「憤怒」快速消失)』,『自己肯定感、持っていますか?(你有自我肯定感嗎?)』(以上皆為大和出版),『自分でできる対人関係療法(人際心理治療自己

作)』(創元社)『10代のうちに知っておきたい折れない心の作り方(最好十幾歲就先知道,打造不受挫的心靈)』(紀伊國屋書店)『女子の人間関係』( sanctuary出版)等。 www.hirokom.org 譯者簡介 楊鈺儀 喜歡日文,喜歡日本,喜歡閱讀。最大心願是能過著晴耕雨讀的生活。 前言 心態療癒的起點 「容身之處」不能等待別人給予 第1章「容身之處」的真相 感覺受到排擠 覺得自己很沒用 關於衝擊,你最好先知道 形式上的連結再多,不見得能產生融入感 接受自己的本來面目,有助於尋找個人位置 容身之處的感受=自我認同 COLUMN社交型人格與自主型人格

第2章 打造容身之處第一步:首先調整心態 容身之處的感受,取決於個人生活態度 生氣代表有所困惑 「人類本來就是很溫暖的」這種想法可帶來平靜 究竟什麼是一個人的「容身之處」? 團體的指導原則並非硬性規定 團體型女性的來往特徵 心靈平靜,然後才能融入團體 心靈創傷的負面影響 COLUMN有時不妨暫時離開,給自己一些休息時間 第3章 打造容身之處第二步:是給予而不是獲得想要獲得,必先給予 批評使你成為情緒的奴隸 傾聽的時候,不要批評 不要把別人的負面情緒攬在自己身上 溫暖的感情才能打造容身之處 不要想去改變別人 「容身之處」的感受,是一條雙向道路 愈是在意他人的批評,愈要放下自己的批評 施比受更有

福 職場上找不到自己的「容身之處」 注意力放在當下,不再質疑自己 犧牲與給予的差異 自我坦白 重點不在於尋找自己和別人的共通點 付出的影響可能看不見,但都會有感覺 COLUMN提供他人建議的注意事項 第4章 打造容身之處步驟三:賦予自我「任務」擁有明確的目標意識 偶而偷懶,提高自我肯定感 目標意識打造「容身之處」 賦予自我任務,使人與人之間產生連結 面對新環境 事情不能只看表面 注意不要造成反效果 就算被逼到牆角,做個邊緣人,用心過生活也無妨 任務與付出 COLUMN笑的作用 結語 一個人的容身之處,就在每個人的心中 前言 近來在日本經常會聽到「居場所」這個詞,也就是中文的「

容身之處」。只是,在我長大成人之前,也就是約三十年前,從來沒聽過。 近來,有沒有「容身之處」在日本成為一個重要議題,引起大眾注目,紛紛討論。到處可見像是「打造拒絕上學兒童的容身之處」、「打造職場退休男性的容身之處」等,「打造容身之處」並成為日本政府行政機構或非營利組織NPO的課題。 「打造容身之處」,具有物質性層面與精神性層面兩個意義。有人是因為「想要有每天都有一個地方可以去」這類物質性層面,而想要找到可以容納自己的團體。然而,精神性層面豈不應該更為重要? 的確,雖然世界上到處都是物質性的團體,但一個人卻常常感覺無法融入,似乎只有自己被隔離在外,像這樣的情況絕不是少數人所獨有

。 例如,家庭原本應該是最令人放鬆的地方,但對先生來說,回到家看見妻子、兒女熱烈地在談論自己不懂的話題,身為支持家庭經濟重要支柱的一家之主,感覺好像被排擠在外,這時先生或許就無法感受到家是自己的「容身之處」。 在這種情況下,很多先生或許會覺得,倒不如回到職場,或是埋頭滑手機,比較能找到屬於自己的「容身之處」。另外,在家裡的時候,有些人會覺得客廳不是屬於自己的容身之處,反而喜歡窩在自己的房間。 相信談到聚會開趴,不少人會覺得有點困擾,莫名覺得自己與其他人特別疏離。看著大家都在開心聊天,好像只有自己孤單一個人,沒有談話對象。而且,即使有人過來和自己說話,說的也只是場面話,雙方一副

各自心裡有其他盤算的樣子,隨便聊聊就打發,換下一個人說話。 由於不太知道應該怎樣和別人說話,怎樣消耗時間,在聚會中變得尷尬起來。心中不禁想著,自己不知在別人眼裡看來怎麼樣?應該是被打入不善交際的無聊冷宮吧。在這種情況下,一個人也會產生找不到自己「容身之處」的感覺。 職場上也有同樣情況,如果主管不重用,同事又不把自己當一回事,這時候也會產生「沒有容身之處」這種感覺。雖然在工作上有自己的辦公桌,這是物質性的容身之處,但在精神上來說,卻找不到容納自己的位置。 本書著重在心理上的「容身之處」問題,探究現實狀況,告訴大家該怎麼做,才能不論身在何處,都能找到自己的「容身之處」,自在而快樂

。 本書所要探討的就是這些主題。心態療癒的起點我之所以想要探討這麼大的「容身之處」問題,要從一重要事件開始說起。激起我產生寫作本書的念頭,是由於「國際心態療癒」( Attitudinal Healing Interna-tional,這是一個國際協會,我參加他們的志工活動,這個協會是以「心靈平靜」為核心目標,和伙伴們一起致力於調整自我心態),展開體驗型課程,放下沒有「容身之處」感。 體驗型課程內容在本書中會進一步介紹,其中最能做為參考的想法是:「今天我不覺得自己沒有容身之處」(我要事先申明,參加體驗型課程的人士,的確有部分早已互相認識,但還是有很多從沒見過面的陌生人)。 之所

以在課程中會聽到大家坦白的感想,或許可以簡單解釋為,這是因為課程主題明確,大家都抱持著想要做一些事來處理接納與被接納的問題,而前來參加課程。不過,我認為還有其他原因。因為不論是在學校還是職場,在一個人喜歡的地方還是聚會,基本上各種場合都有不同主題與目的,而去參加的人,都會抱著符合主題的想法,關於這點大家都一樣。 這麼說來,為什麼以接納和被接納為主題的體驗型課程,特別不同呢?又或者說,是否有什麼地方不會讓人感到有沒有「容身之處」的問題呢?具有什麼必備條件呢? 談到我所參加的這一種體驗型課程,重點並不在於主題本身,可以說是在於體驗型課程的組織綱要,其中之一就是「安全」。(我們所使用的指

導準則,放在本書末,提供給大家參考。重點大致為,禁止提供任何人、任何建議,只能說關於自己的事)。詳細情況,我會透過本書一一說明。我想先說的是,所謂安全的地方,具有能讓所有人放鬆的效果。也就是說,所謂安全的地方,先決條件就是,不論是對自己還是身邊其他人來說,都會覺得那是一個「容身之處」。 另一方面,在不安全之處、危險之處,人們會做出什麼樣的反應呢?人類是一種動物,自然具備動物最原始的各種反應。碰到危險,「要逃?要戰鬥?要靜止不動?」( flight, fight, or freeze )這些反應都是動物會出現的。 以「戰鬥」而言,真正會動手的人其實並不多,但遇到爭執的時候,往往可以看

見很多人會你來我往地回嘴,或將自己超過的行為正當化,這些都屬於「戰鬥反應」;有些人會告訴你,戰鬥反應是正確的。反應不一定會有實際動作,有時可以是內心產生的相似反應。發生戰鬥反應的時候,代表當下已脫離了自己的「容身之處」。至於其他兩種反應--逃避和靜止,屬於相反的封閉心靈,終究與「容身之處」也是相關的。 談到安全,便聯想到危險,相信大家首先會想到暴力行為。但是,即使沒有出現暴力行為,也不能說這是一個「安全的環境」。在精神上是否真正覺得「安全」才是重點。在心理上無法感受到「安全」,例子有:「和某個人見面,他卻用一副高高在上的姿態發表評論:『你這樣不行喔』所以覺得很討厭」、「因為她會囉囉嗦嗦的

給我建議:『你為什麼不這樣做呢?』所以很討厭」等。 又或者是說,在團體之中即使沒有明確遭受排擠或攻擊,但其他人似乎團結一致,感覺自己一個人遭受冷落,像這樣的情況,想必一定也無法感受到「安全」。其中最嚴重的就是「霸凌」。 「安全」是讓人感受到具有「容身之處」的先決條件,這點應該很容易理解。但是,還有本質上更重要的事情,本書將詳細解說,其實這就是:當我們感覺沒有自我的「容身之處」,此時會變得無法「自我認同」。因為無法認同「自己很好」,會產生「我是否不應該在這裡?」、「我與這個地方是格格不入的」等想法。 「容身之處」不能等待別人給予。話說回來,「沒有容身之處」這種情形,是否會讓你覺

得是一種被動的感覺?「反正像我這種人,沒有人會在乎我」、「反正像我這種人,即使消失了也不會有人擔心,甚至都不會注意到」產生這類想法。 或許有人會覺得,要是別人能注意自己的存在,或是能為自己打造一個可以讓自己放鬆的環境,應該可以得到一個所謂的「容身之處」。 當然這樣的案例並不少,或許偶爾會有心靈溫暖的人,帶給我們「待在這裡很安心喔」這種感受(如同前面介紹的「容身之處」體驗型課程,以這裡的意義來說,課程教室本身就是一個能讓人放鬆的空間),但這也需要考慮:是否有某些特殊的人出現,以及是否能提供我們安全的環境等被動狀況。可以說與中樂透的期待沒什麼兩樣。而且即使覺得自己已經融入某個環境或團體

,並不能因此套用,舉一反三。 此外,一個人如果不主動解決自己被團體接納和接納別人的問題,結果會變成習慣性等待別人來消除自己的不安。等待別人來解決自己的問題,不能說是真正解決了「容身之處」的問題。 基本上,如果一個人常常覺得自己沒有被團體接納,總是等待別人把自己從困窘狀況中拯救出來等等,這樣的情況重複發生,會讓人感到非常無力。其實,真正改善有沒有「容身之處」這個問題,只有你自己做得到。這部分是非常本質而重要的,後面我會繼續說明。 前面提過,「容身之處」重點在於「安全」、「自我認同」。雖然有時會出現奇蹟,突然來了一個人,把容身之處送給自己,但與其每天等待奇蹟發生,還不如自己主動創

造,其實真的不困難。不論如何,只要有心,人人都可以創造屬於自己的容身之處。讓我們進入本書,希望大家一起來想一想,什麼是「容身之處」,被人接納和接納別人,學習創造屬於自己的容身之處。 水島廣子 編註: 1.人際心理治療( interpersonal psychotherapy,簡稱IPT )是1970年代由美國精神科醫師Gerald Klerman等人所發展出來的一門心理治療方法,著重在人際議題的處理,相信藉由處理與憂鬱相關的人際問題,和強調目前人際關係中的人際問題本質,將有助於減緩個案的憂鬱症狀。 2.心態療癒( Attitudinal Healing )是美國精神科醫師詹保斯基

( Dr. Gerald Jampol-sky )在1975年於美國加州創立,最早是為了幫助絕症兒童與青少年得到心靈的平安,而發展出一種支持團體,稱為「伙伴支持團體模型」,目前在美英法德義日中等三十餘國都有國際分會( www.ahinternational.org )。詹保斯基醫師於2005年獲得美國醫學會最高榮譽——卓越醫療獎。中文譯作有《心態療癒經典:12天,轉化自我、走向愛》( Love is Letting Go of Fear )。在本書中,首先我會詳細解釋所謂的「容身之處」是一種什麼樣的心理狀況。第二章,著重於產生「容身之處」感覺的三個步驟。建議大家按順序閱讀,不過也可以從自己有興

趣的地方開始讀起。讀完本書,不知不覺,你應該會覺得,融入團體不再是難題。 打造容身之處第一步首先,決定「生活方式」容身之處的感受,取決於個人生活態度 想要真正解決沒有「容身之處」這種問題,必須討論生活方式。或許大家會覺得有點誇張,但「如何生活」以及「容身之處」兩者其實大大相關。 「想要受歡迎」、「想要獲得名聲」等,這類「外求」的生活方式,無法解決「容身之處」這個問題。與此相較,想要「發自內心」感受到自己「心靈的平靜(平安)」這種生活方式,與「容身之處」更加相關。 透過本書,我會說明原因,無論何時何地,不論和什麼人相處,只要心靈平靜,當下就是「自己的容身之處」,這時候表示你具有自我認同(自我

肯定)。即使有人對你態度惡劣,你也可以想「哎呀,有人心情不好啊」而不會認為「有人在排擠我」。 就像這樣,「內求」而非「外求」,這種想法,是我非常重視的心態療癒AH(Attitudinal Healing,心態療癒)核心。如同我在第五頁所敘述的,心態療癒AH是以「自己心靈的平靜」為唯一目標,致力於調整自我心靈態度。不是為了他人,終究是為了自己(雖然我希望大家能夠閱讀本書進而理解,除了自己結果也將帶給其他人好處,但這畢竟不是心態療癒AH最根本的目標)。心態療癒AH與宗教不同,完全沒有「什麼不可以做」、「什麼一定要做」,端乎自己究竟想走在心靈平靜的人生道路上,還是走在充滿恐懼的人生道路上。希望大家可

以想起來,心態療癒AH讓我們知道人生有兩種選擇。 感受到沒有「容身之處」,毫無疑問的表示沒有「心靈的平靜」。既然有人會覺得自己不夠格身而為人,想必也有人會覺得從自己的角度來看,世界上的人都很低等,好像什麼都不知道。相反的,也會有覺得身邊的人都很優秀,所以自己必須跟上。當然,既然想法受到如此的拘束,生活必然是痛苦的。 想要要從這樣痛苦的生活中獲得解放,首先必須要決定自己的生活方式。這就是把目標集中放在「心靈平靜」上。 當然,這並不是說不可以變有錢,或不能為了提高能力而努力等,是與外在條件完全無關的,讓自己的心任意進行即可。也就是腦海中糾結著「該怎麼做看起來才是聰明的表現」,或是「人家是怎麼想自己

的呢」,把自己從這類恐懼中解放出來。 生活方式,決定一個人的「容身之處」。

行動社群之互動價值對購買意願影響之研究

為了解決手機比較 的問題,作者彭建瑞 這樣論述:

近幾年行動裝置快速普及在我們的生活中,無論是智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦等都是生活中的必需品。因為行動裝置的普及化,行動社群市場逐漸擴大,人們對於行動社群的選擇各有所好,2018年LINE在國內的使用人數突破1900萬人,因此本研究是採用LINE行動社群作為研究平台。歷經2017年的世大運,台灣選手在競速溜冰項目屢屢奪金,肯定國人對直排輪運動的努力與成績,透過各種媒體直排輪運動也逐漸被國人注意,有需求的家長開始主動尋找直排輪課程,開始上網才發現相關課程資訊非常少,且資訊不完整,往往受限於直排輪教練的行銷專業不足,且招生區域小,都以發傳單、印廣告單或口碑行銷為主,而忽略了正在快速發展中的行

動社群,因此本研究的個案是家長購買直排輪課程,探討行動社群的互動性價值對購買意願影響,而提出後續相關的假說。本研究主要提出的構面有四個,媒介的豐富性、知覺價值、行為態度、購買意願,藉由這四種構面去證實本研究的假說,其中包含媒介豐富性對知覺價值的關係、知覺價值對行為態度的關係、行為態度對購買意願的關係。本研究結合媒介豐富性理論(Media Richness Theory)、科技接受度模式(Technology Acceptance Model,TAM)、理性行為理論(Theory of Reasoned Action,TRA)、計畫行為理論(Theory of Planned Behavior,

TPB)等支持,使用個案研究法,問卷發放對象為有使用LINE行動社群的家長,個案研究對象總人數共559人,回收有效問卷為147份,使用SPSS與AMOS軟體進行數據分析,其研究成果如下:1. 媒介豐富性對知覺價值有正向的影響關係。2. 知覺價值對行為態度有正向的影響關係。3. 行為態度對購買意願有正向的影響關係。

手機比較的網路口碑排行榜

-

#1.【手機推薦2023】手機怎麼挑?該買哪一台?選購秘訣大公開!

Apple的iOS提供了更加統一的體驗,更加安全,並且App Store的體驗和應用質量略有提高。如果你已經擁有MacBook或iPad,那麼iPhone對你來說可能比較適合。你還會發現iPhone的 ... 於 smartbuy.space -

#2.2023安卓旗艦手機比較|5G手機評測,手機規格、拍照性能懶 ...

Sony Xperia 1 II、Asus ROG Phone、Nokia 8.3、Samsung S20、Google Pixel 5,5隻支援5G的安卓旗艦手機比較,想找android機皇就看這篇評比, ... 於 shopee.tw -

#3.手機比較網站《geekaphone》硬體規格內容超詳細比較,一應 ...

進入網站後,下方有一堆手機型號可以選,目前比較熱門及旗艦機種都在名單內,任選二隻手機就會自動進入比較畫面。 ... 第一個畫面是CPU、RAM、尺吋及解析度 ... 於 steachs.com -

#4.電信續約,買「空機」還是「綁約」划算?內文算給你看,價差 ...

在手機費用的部分有許多可以省錢的空間,是因為很多人在換約時容易換新機而被月租綁架,但是仔細算下來月租優惠方案並不一定比較划算。 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#5.手機對比

自己相比手機- 連四個模型手機也能相比選擇手機派,模型,然後點擊《對比》 ... 選擇手機派,模型,然後點擊《對比》. 比較數據 視覺比較 最常用的. 比較數據. 於 www.gsmchoice.com -

#6.【詳細評比】推薦2023年人氣自動感應烘手機排行榜10 ... - Linky

【詳細評比】推薦2023年人氣自動感應烘手機排行榜10選!【快乾度、耗電比較】 · 3.1 10.HCG HD439自動烘手機 · 3.2 9.dyson 戴森Airblade db型AB14 乾手機 · 3.3 8.FASTDRY ... 於 linky.tw -

#7.比較6 款手機上最棒掃描器App 的文字文件掃描效果 - 電腦玩物

於是我在自己的Android 手機上安裝了六款掃描App ,測試掃描同一份文件,比較看看 ... Tiny Scanner 是一款非常快速、易用的手機掃描App ,他可以連續掃描多張照片並 ... 於 www.playpcesor.com -

#8.2023手機推薦ptt-12款中階一萬元以下耐用Android安卓手機 ...

2022最強拍照手機推薦?很多人都把Apple iPhone 13 Pro抓進來比較,其實Apple iPhone 13 Pro是錄影功能很強大!拍照倒是比三星Samsung Galaxy S22Ultra ... 於 heywakeup.com.tw -

#9.hTC 官方手機規格比較表產生器 - 硬是要學

您可能會上網搜尋,這是正確的,不過很多時候比較表都只針對性能或等及 ... 機種的比較表格不容易找到,別擔心,其實hTC 早就在網頁內建了手機比較 ... 於 www.soft4fun.net -

#10.智慧型手機機型比較

iPhone, Samsung Galaxy, hTC, Nokia, Motorola, Lenovo 等各種最新智慧型手機資訊和比較. 於 www.learning-english-onlines.com -

#11.手機規格比較專區-myfone購物

myfone購物提供全方位手機尺寸、價格、顏色、賞析資訊與完整規格比較,量身推薦找到符合消費者需求手機。 於 spec.myfone.com.tw -

#12.萬元手機哪支好?八款萬元手機優缺點、拍照 - Mobile01

萬元手機哪支好?八款萬元手機優缺點、拍照、電力比較消滅選擇困難 · motorola edge 20 fusion · OPPO Reno6 Z 5G · POCO F3 5G · realme GT Neo2 · Samsung ... 於 www.mobile01.com -

#13.哪些手機電磁波值比較低呢? 最新熱銷手機排行榜 - LINE購物

行動電話基地台在台灣一直是嫌惡設備,社會大眾對於手機電磁波或是行動 ... 若以SAR值低高來排序,可以發現Samsung手機的SAR值大都比較低,APPLE與 ... 於 buy.line.me -

#14.手機大車拼 - SOGI手機王

價格,4G網路系統,作業系統,處理器,記憶體,螢幕尺寸,相機畫素,電池,藍牙,雙卡防水防塵...求救! 選擇障礙症復發, 選不出來只好靠鄉民們的力量, 激烈大亂鬥哪一款比較好? 於 www.sogi.com.tw -

#15.圖解金融科技與數位銀行 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

正確比較是還要考慮人口年齡結構,2017 年日本老人占 25%、臺灣 14%,老人吃肉少, ... 一、全球手機普及程度一些市調機構(安侯管理顧問公司、Juniper 研究)每年皆會 ... 於 books.google.com.tw -

#16.2023年10大行動電源推薦!iPhone、安卓、MacBook筆電用戶 ...

1.1) 早期iPhone是不可拆卸電池,安卓手機大多是可拆換電池 ... 為什麼大容量的行動電源體積通常都比較大,原因是18650的電池數也需要越多所致。 於 techteller.com -

#17.產品規格比拼| ePrice 比價王

手機 · 平板. 按我選擇產品; 按我選擇產品; 按我選擇產品; 按我選擇產品; 按我選擇產品. 上市資料. 廠牌. 型號. 上市日期. 建議售價. 目前售價. 網路系統. 主要系統. 於 www.eprice.com.tw -

#18.全球各大Android 手機製造商形勢比較 - Yahoo奇摩

隨著智能手機的強勢掘起,令手機市場變得比以往更為繁盛。據報告指直到2017年,每年將會有超過20億部的手機售出,當中絕大多數屬於智能手機。 於 tw.yahoo.com -

#19.【手機比較】Google Pixel 7 Pro 與Google Pixel 7:哪一款更 ...

這兩款手機都擁有一些令人驚嘆的功能,但它們之間有什麼區別呢?在本文中,我們將比較這兩款手機的屏幕與顯示、效能、攝影功能等方面,以幫助你決定哪 ... 於 www.techritual.com -

#20.幾歲給孩子手機比較適合? 一旦孩子有了第一支手機

進入國中的階段,開始會有比較豐富的校外生活和社交活動,不管是傳訊息、查生活資訊及使用社群軟體,智慧型手機都提供了很大的方便性。 但網路上充斥各種 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#21.手機詳細規格比較專區| 傑昇通信~挑戰手機市場最低價

傑昇通信幫您比較所有感興趣的手機,詳細規格及最低價格一目了然!想買手機就要到全台最大通訊連鎖傑昇通信!30多年歷史加上百間門市,挑戰手機市場最低價, ... 於 www.jyes.com.tw -

#22.閒聊2023/03 還可以的Android手機推薦 - 哈啦區

以0228當下修文日期來說,想買手機,能接受三星的去選S23,不然就去選Vivo X90 ... 但去年出的幾台手機,比較偏向捨棄CPU,但給比較好的鏡頭與拍照。 於 forum.gamer.com.tw -

#23.移动电话- 维基百科,自由的百科全书

行動電話,又稱手提式電話機或手提電話,簡稱手機,是可以在較大範圍内使用的可攜式電話,與固定 ... 在医院有很多对电子设备比较敏感的仪器(心脏监控、心电图、脑电波监控、电子 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.2023旗艦手機出爐哪支拍照適合我?聯名鏡頭畫面比一比 ...

一次 比較 給你看00:00 哪幾支 手機 今天要登場?! 01:00 錄影實拍開始02:40 選擇這三支型號的原因04:18 照片 比較 -風景06:30 照片 比較 -人像09:24 小結語 ... 於 www.youtube.com -

#25.2023最新10款熱門小米手機專業推薦 - 良品工研所

為你推薦最新熱門小米手機品牌及型號,快速找到最適合自己或家人的小米手機。詳細價格、評價及規格比較。推薦購買方式及最新優惠。 於 www.ezneering.com -

#26.100個無壓力生活提案: 迎向後防疫時代新未來

iPhone 用戶即使聽到別人推薦安卓手機比較好,也難以改變,這就是現狀偏差心理作祟。現在 iPhone 使用起來並沒有特別的問題,如果改用安卓手機,雖然或許會更好用, ... 於 books.google.com.tw -

#27.手机比较 - Phone888.cn

移动电话,手机和智能手机全面的比较。比较手机的规格和功能。 於 www.phone888.cn -

#28.實測誰家手機比較厲害?Google Pixel 4 XL、iPhone 11 Pro Max

Pixel 4 XL、iPhone 11 Pro Max、Samsung Galaxy Note 10+ 鏡頭、電力、手感比較! 於 agirls.aotter.net -

#29.品牌手機比較【SUGAR 糖果】C11s 5.7吋1600萬雙卡手機(贈 ...

品牌手機比較【SUGAR 糖果】C11s 5.7吋1600萬雙卡手機(贈熊本熊玻璃禮盒組+內附保護貼+空壓殼)價格比較mobile01. 0. 請往下繼續閱讀. 於 ldxwbzqmw25.pixnet.net -

#30.手機比較的最新熱門文章- 第2 頁 - T客邦

提供手機比較有關的文章,分享更多手機比較的資訊,解決你的網路科技各種大小難題! ... 手機比較的最新熱門文章. 中階旗艦攝影功能誰最強? 於 www.techbang.com -

#31.手機比較- SmarTone 網上商店

Copyright 2023. All rights reserved. SmarTone Mobile Communications Limited. 於 shop.smartone.com -

#32.2023手機推薦排行榜: 旗艦/拍照/萬元/中階手機推薦| 4月更新

三星Samsung、SONY、OPPO、小米手機百百種讓你選擇困難?不管是想要效能最頂級旗艦機、魚與熊掌都想要 ... Oppo Reno6 Pro vs Reno8 Pro 規格比較表 ... 於 3c.talk.tw -

#33.美圖手機比較-標籤文章彙整。 @3C 達人廖阿輝

看懂美圖Meitu T9 新機!與V6 / T8s / M8 一次看清楚完整比較表. 以自拍最強手機著稱的美圖剛推出新機 T9,那和之前推出的V6 / T8s / M8 / M6 又有什麼差別呢? 於 ahui3c.com -

#34.直接從iPhone轉移、快速備份轉移機學、藍芽傳輸太方便了

我的iPhone 11 Pro Max則是利用iTunes備份還蠻順暢的,或許是因為我把照片移出蠻多的關係吧~也有可能是較新款手機比較沒問題。 2022-09-21_173200.jpg. 於 ksk.tw -

#35.各品牌手機比較actualizó su foto del perfil. - Facebook

各品牌手機比較, profile picture · 各品牌手機比較 · Fotos del perfil · 5 mar. 2015 ·. Ver en tamaño grande. A Ling Haha y 2 personas más les gusta esto. 於 es-la.facebook.com -

#36.手機比較:Apple iPhone 14 Pro Max 與三星Galaxy S22 Ua

考慮到蘋果最近發布了新的旗艦智能手機,將最強大的智能手機與三星最好的智能手機進行比較是有道理的,對吧? 這正是我們將在這裡做的。 於 0xzx.com -

#37.手機不一定要買最新的!上市半年、銷售最好且依舊好用的4款 ...

VIII. 降價安卓手機哪裡買?哪裡買手機最有保障? IX. 更多降價安卓手機優惠推薦. X. myfone購物-手機規格比較專區. XI. 選購Android手機常見問題Q&A ... 於 myfone.blog -

#38.【專家監製】2023最新十大人氣電競手機推薦 - mybest

為了應付日益肥大的各種App、手機遊戲,與會儲存在手機內的影片、照片等檔案,擁有128GB 以上儲存空間的手機在使用上會比較安心;若在玩遊戲之餘也很喜歡拍照、錄影的話, ... 於 my-best.tw -

#39.帶著智慧型手機闖蕩異世界。 (5) - Google 圖書結果

玩偶則給了密蘇密多的線亞公主「我用【程式】設定成只要跟它說話,它就會回以同一句話「聲音主人是桃色機器子這一點是比較可惜的地方。「夜也已經深了「各位觀賞我們 ... 於 books.google.com.tw -

#40.2023年哪一款手机值得买?华为、小米、苹果、OPPO - 知乎专栏

华为、小米、苹果、OPPO 、vivo等高性价比手机推荐(4月更新) ... 像素方面是比较直观的,现在安卓手机的像素都是几千万起步,如OPPO Find X3的后摄主摄像素甚至达到 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#41.Android 與iOS:2023 年度安全性大評比 - NordVPN

如果您重視行動裝置安全,就會想比較Android 和iOS。它們在不同的安全要素中是如何衡量的?您的手機安全嗎? 於 nordvpn.com -

#42.手機週刊: iPhoneS X Android Issue 614 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

除了 Apps 之外,另一個比較重要的私隱項是相片和影片。除了可以利用 iPhone 本身內建的隱藏功能之外,在應用市場上亦有不少第三方 App 可以隱藏相片和影片的。 於 books.google.com.tw -

#43.手機報稅抽20萬元現金!手機報稅2023步驟教學,免裝APP ...

兩者相比,雖然螢幕比較小,如果要登錄大量資料的話,其實速度可能會比用電腦還慢一點,但手機的優勢就在於,不需要讀卡機、只要一個門號、健保卡和 ... 於 www.edh.tw -

#44.2023手機推薦ptt》9款萬元以下平價android手機推薦看這篇!

網友2評價:Redmi Note 11S 亦保留小米手機都會加入的紅外線,還加入立體聲喇叭,在同級手機都比較少見。機身背面採用磨沙設計,變得更為美型耐看。 價格:約5,299元* ... 於 yiwu.com.tw -

#45.比較OPPO手機型號| OPPO 台灣

想知道OPPO手機之間的區別嗎? 登入此頁面,挑選適合您的手機。 於 www.oppo.com -

#46.【2023所得稅申報教學】報稅方式有哪些?可用哪些憑證登入 ...

... 方式及登入方式,報稅方式包含人工申報、線上網頁版、離線版、手機報稅。 ... 另外一種人工申報算是比較省時的,那就是財政部寄出的「所得稅試算 ... 於 www.money101.com.tw -

#47.Compare | Nokia phones shop

5G 4G 3G 2G. Cookie 設定. Nokia.com/手機網站由HMD Global Oy 營運,此公司為Nokia 品牌手機和平板電腦的獨家授權商。我們會用cookie 和類似技術改善並個人化您的 ... 於 www.nokia.com -

#48.5G手機熱銷排行榜~前13款高人氣5G手機報你知- 推薦王

5G手機比較規格表 · 【小米】紅米Redmi Note 11S 5G 6.6吋三鏡頭手機(6G/128G) · 【Motorola】MOTO g51 5G智慧型手機(4G/128G) · 【Motorola】g51 4G/128G 5G智慧手機天際藍 ... 於 panyi.cc -

#49.「手機選購」2023 旗艦機推薦- 不要盲求CP值 - 阿湯ATon 3C

「手機選購」2023 旗艦機推薦- 不要盲求CP值,找一支適合自己的比較值! · 推薦序13萬以上頂規機種 · Samsung S23 Ultra · Vivo X90 Pro · 三星S23+ · Apple ... 於 aton5918.pixnet.net -

#50.手機 - Sony 台灣官方購物網站- Sony Store, Online (Taiwan)

Xperia Stream 電競套件. Xperia Stream for Xperia 1 IV 高性能遊戲裝備. 售價$4,990. 查看商品. 無法比較 顯示資訊 無規格資訊列表 ... 於 store.sony.com.tw -

#51.費率比較表

手機 比價王全聯通信. 訪客留言 · 購物車. 費率比較表. 此頁面僅提供GOOGLE瀏覽器使用,敬請見諒. 電信公司. 請選擇.. 台灣大哥大, 中華電信, 遠傳電信, GT4G 亞太 ... 於 www.gsmtw.com -

#52.龍頭電信業者的格安資費方案、格安手機電信(SIM ... - MATCHA

本篇文章將龍頭電信業者推出的格安方案,還有Rakuten mobile、Y!mobile等副品牌,以及格安電信SIM,這4種共8間電信業者的服務內容進行比較,並介紹方案、資費及 ... 於 matcha-jp.com -

#53.iPhone - 比較機型- Apple (台灣)

比較 iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 mini、iPhone SE 及更多其他機型的功能特色與技術規格。 於 www.apple.com -

#54.【旗艦推薦】2023 智慧型手機排行榜!10 款高階手機挑選比較

2022、111、112、拍照蘋果三星谷哥小米索尼華碩紅米安卓價格售價金額價錢、Android、iPhone、Apple iPhone 14 Pro、Samsung Galaxy S22 Ultra、Google ... 於 wattbrother.com -

#55.VERSUSIO 比較各款手機、相機與平板電腦的優缺點 - 關鍵應用

手機 、相機與平板電腦大概已成為生活上不可缺的必需品,但是品牌與規格眾多,如何才能挑選到適合自己使用的產品?首先,網路的使用評價報告功課不可少, ... 於 key.chtouch.com -

#56.[ 2023上半年手機推薦] 高CP值萬元手機人氣TOP 10 !! - 地標網通

該買誰才聰明? [誠實評測]三星A33、A53差異在哪?規格、實測、拍照全比較. 推薦2:2022 Google ... 於 www.landtop.com.tw -

#57.找到適合你的手機

vivo手機產品十分多元,根據不同需求的客群提供不同功能手機,集合業界頂尖技術水平,創造出各式各樣的手機,多款系列手機可供挑選,更有多種創意顏色可以做選擇, ... 於 www.vivo.com -

#58.【懶人包】智慧型手機的選購與推薦(2023年4月更新) - 歐飛先生

大陸品牌如果真的要買,建議小米(紅米)、OPPO、VIVO這些比較知名的品牌,為何?相較於其他的大陸品牌在台灣真的小眾很多,小眾品牌在系統穩定性及售後可能 ... 於 ofeyhong.pixnet.net -

#59.買手機要怎麼選?一次搞懂各品牌差異 - 遠傳

想換新手機,卻不知道該如何選嗎?目前智慧型手機除了分iOS和Android平台之外,其實手機品牌也是一個換手機的重要考量,每個品牌的介面與獨家的隱藏功能也都不太相同, ... 於 www.fetnet.net -

#60.智能手机对比与排名 - Versus

使用我们的对比工具找到电池、相机、性能以及价格多方面最优的手机。 ... 100分. vs添加另一个目的是比较. Xiaomi 13 Pro. 设计. 展示. 性能. 摄像头. 操作系统. 电池. 於 versus.com -

#61.為何5G手機比較耗電呢? 5G手機省電3招- 電腦王阿達

日前華爾街日報發布一則「5G 是如何耗盡iPhone 電池」的報導,比較各款iPhone 5G手機在5G與4G網路下採取直播放一部畫質設置在「自動」的YouTube 影片 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#62.SnapDragon 870手機比較不耗電?OPPO Find X3、Redmi K40

SnapDragon 870,這款應該是歷代手機中關注度最高的次旗艦晶片。2021上半年筆者使用過眾多SnapDragon 888 手機,有Vivo X60 Pro+、小米11 Ultra、OPPO ... 於 texch.net -

#63.手機應用程式設計超簡單--App Inventor 2初學特訓班(中文介面第四版)(電子書)

2.4.6 比較運算比較運算是比較兩個項目,若比較正確就傳回真,若比較錯誤就傳回假,設計者可根據比較結果做不同的處理。比較運算分為數值比較運算與字串比較運算。 於 books.google.com.tw -

#64.VR-ZONE/四核手機比較好?HTC ONE X告訴你答案 - ETtoday

... 還是雙核心的Snapdragon S4強?在擁有相同環境下只有CPU差異的比較,才能看出誰才是「跑分之王」。 (htc,htc one,htc one x,四核手機) 於 www.ettoday.net -

#65.[手機比較]2021各廠牌萬元中階手機比較表 - 星際文明的黑科技

有鑑於手機的品牌實在太多,這裡只挑5家比較有名的手機大廠,每家在萬元左右的手機各挑一支規格讓大家比較 廠牌 三星A52 vivo X50 Pro goog. 於 asd0961296920.pixnet.net -

#66.高畫素就是好?破解手機拍照規格3大迷思! - 3C科技

手機 逐漸取代相機,成為民眾用來拍照記錄生活的首要設備。 ... Pro和iPhone 14 Pro Max也不過拉高到4800萬畫素,「億級」手機真的會拍得比較好看嗎? 於 3c.ltn.com.tw -

#67.智能電話分類及價錢- 香港格價網Price.com.hk

比較 超過5158 智能電話的價格,查看詳細規格、用家意見、相關情報及二手買賣,安心訂購產品享折扣優惠及購物保障. 於 www.price.com.hk -

#68.5萬元手機比較能見度- 3C板 - Dcard

5萬元手機比較能見度. 3C. 2018年9月13日11:52. OPPO Find X 512GB. 華為Mate RS 512GB. iPhone XS Max 512GB. 不只這一次以上幾款可能有的不會引進只是做個比較。 於 www.dcard.tw -

#69.台灣技術堪稱第一 不知名小牌,如何獨佔非洲手機市場?

世界前五大品牌中,來自中國的華為、小米與OV 藍綠家族獨占鰲頭。連在台灣這種對中國比較敏感的地方,OPPO 旗下手機R9s 都賣得嚇嚇叫,讓人不得不佩服中國 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#70.【2023最新】最新S23系列登場!samsung三星手機不專業 ...

E編身為MYFEEL果粉同事中唯一的三星仔,請讓我用這篇品味誌和你分享何謂最強安卓機,目前市面上三星最新手機有哪些?三星5G手機有哪些?samsung手機系列比較? 於 www.myfeel-tw.com -

#71.realme手機官網(臺灣)

手機 · realme 10 Pro+ · realme 10 Pro · realme 10T 5G · realme C33 · realme GT NEO 3T · relme GT NEO 3 · realme narzo 50 Pro · realme GT 2 PRO. 於 www.realme.com -

#72.Razer Phone 手機規格比較- DCFever.com

提供一站式手機資訊,測試報告,使用心得分享,價錢及價格更新. ... 請先選擇品牌. 請先選擇品牌. 規格比較SPECIFICATION COMPARISON. 型號:, Razer Phone 於 www.dcfever.com -

#73.手机对比-功能区别与规格参数比较 - TechNave 中文版

手机 功能区别与规格参数对比 ... TechNave是马来西亚发展最快的网络科技媒体。我们以视频传达为主,提供互联网与科技的最新消息及资讯,产品测评和比较等等。 於 cn.technave.com -

#74.華為手機對比 - Huawei

想比較HUAWEI Mate 系列、HUAWEI P 系列或其他系列手機各自有何特色?點擊比較所有HUAWEI手機規格並找出最適合你的HUAWEI手機。 於 consumer.huawei.com -

#75.智慧手機- 全系列|ASUS 台灣

ZenFone 和ROG Phone 系列智慧型手機,使用最新的高階軟硬體,提供最佳的用戶體驗。 ZenFone 創新獨特的翻轉鏡頭設計,搭載最新旗艦處理器,讓用戶擁有最頂尖優質的 ... 於 www.asus.com -

#76.比較智慧型手機- 相機、電力、尺寸等規格| Samsung 台灣

在Samsung 台灣官網比較Galaxy 智慧型手機的主要特色及規格,包括相機畫素、儲存空間、電池容量等。 於 www.samsung.com -

#77.手機比較網站

手機比較 網站. 消委會就測試了市面上多款5G手機,看看究竟哪款是平靚正之選。. 【實試】vivo X80 Pro 四鏡頭植入Zeiss T* 鍍膜+ 自家V1+ 晶片提升拍攝 ... 於 677167507.postepy-w-syntezie.edu.pl -

#78.手機推薦、2023/4/29價格比較 - ShopBack

手機 價格比較 · 手機品牌 · OPPO Reno8 8G/256G · ASUS 華碩Zenfone 8 ZS590KS 8G/128 12G/256手機空機全新台灣公司貨Zenfone8 · Apple iPhone 14 128G · 下單後再折$2000SONY ... 於 www.shopback.com.tw -

#79.能自處,也能跟別人好好相處: 成熟大人該有的33個心理習慣

... 不但人緣更好、比較容易獲得上司的工作指派,需要幫忙的時候也比較容易獲得別人的幫助。 ... 這樣的場景你一定見過:兩個人相談甚歡,其中一人的手機突然響了起來, ... 於 books.google.com.tw -

#80.【人氣精選】2022平價手機推薦|4款高CP值排行 - 神腦生活

而且Galaxy A22 5G 還擁有5,000mAh 大電量,用一整天都不怕! 小編推薦指數:. 4款高CP值平價手機排行比較表 ... 於 online.senao.com.tw -

#81.提供手機價格,手機推薦與比較服務. 台灣大哥大光纖地區

台灣大哥大光纖評價Ptt. SOGI手機王- 提供手機價格,手機推薦與比較服務. 目前台灣民眾最常使用的通訊高速網路主要是行動網路、有線寬頻網路及WiFi ... 於 jvl.soltime.fr -

#82.Google、臉書、微軟專家教你的66堂科技趨勢必修課 - Google 圖書結果

8 章| |第硬體與機器人本書主要是介紹軟體,但是如果沒有像是手機、平板、電腦、 ... 但是大部分的人不再用時鐘速率來比較,因為有太多其他因素會影響中央處理器的速度, ... 於 books.google.com.tw -

#83.消委會5G/4G手機評測2022|60款最新型號拍攝 - 香港01

而4G手機由$899至$10988;5G手機則由$1799至$15598。因為5G手機款式較多,因此再細分為2個部份來比較。今次評測由影相、拍片、充電、續航 ... 於 www.hk01.com -

#84.Samsung手機比較的價格推薦- 飛比有更多智慧型手機商品

Samsung手機比較價格推薦共1081571筆。另有samsung手機 ... 三星Galaxy XCover6 Pro 5G 軍規三防智慧手機128G 可換電池手機三星原廠三防機SA29. 19,900. 蝦皮商城. 於 feebee.com.tw -

#85.最新手機比較篇影像、充電、跌撞邊款完勝? - 消費者委員會

近年智能手機的款式和功能都推陳出新,然而消費者無論選購4G或5G手機,影相拍片、防撞效果、續航力、支援快速充電,以至影像及音響等質素,都是關鍵比較項目。 於 www.consumer.org.hk -

#86.【2023電競手機推薦】哪款遊戲手機打手遊爽度最高?洋蔥教 ...

這邊我們用表格比較各款電競手機的處理器、RAM、ROM、電池電量等,想買到最便宜的電競手機,推薦你來電向洋蔥諮詢喔! ASUS ROG Phone 6:國產電競手機的 ... 於 www.onion-net.com.tw -

#87.小米台灣官網 - Mi

快上小米台灣官網選購您喜歡的商品,打造智慧有型的新生活。您可以在這裡買到最新的手機、小米手環、小米盒子、行動電源等熱門產品,更有各項不定期的好康優惠, ... 於 www.mi.com -

#88.2023中階手機怎麼挑?效能佳、拍照強,PTT - 風傳媒

2023中階手機怎麼挑?效能佳、拍照強,PTT、Dcard網友熱議10大手機排行榜出爐 · 該如何挑選適合自己的手機? · 安卓跟蘋果有何差別? · 手機效能怎麼看、哪一款手機處理器比較 ... 於 www.storm.mg -

#89.[實際路測GO!] 智慧型手機GPS定位功能比較 - 百佳泰Allion Labs

而手機內的GPS晶片(天線)主要作用是從GPS衛星收到信號並利用傳來的資訊計算手機的三維位置及時間。 在進入實際情況的測試比較前,先簡單說明一下我們的實際路測方式:. 於 www.allion.com.tw -

#90.手機20年進化比較他曝這一功能「已靜音1整年」勾眾人回憶

隨著時代進步,科技日新月異,手機更是越來越新穎,功能已成為換手機的考慮要素之一,臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團2.0」PO出一張20年前後的手機對比 ... 於 tech.udn.com -

#91.小測驗:你比較愛手機還是孩子? - 親子天下

如果陪伴是愛的體現,那麼你花在手機或小孩身上的時間,哪個比較長呢?你是否愛你的手機比你的小孩還多? 於 www.parenting.com.tw -

#92.手機夜拍跟得上相機嗎? Samsung Fold、P30 Pro、iPhone 11 ...

、Google Pixel 4 XL 、Samsung Galaxy Fold,以及iPhone 11 Pro Max」等四隻,相機的部分則是Canon PowerShot S95,以及Sony RX100 。 .選擇比較的手機. 於 hojenjen.com -

#93.手机尺寸比较 - Phone Sized

手机 尺寸比较网站,允许用户直观地比较手机和平板电脑设备的大小,并排或堆叠在一个上面。 於 phonesized.com -

#94.手機攝影構圖大全:輕鬆拍出大片味兒 - Google 圖書結果

這樣的畫面比較發散,容易給人留下想像空間。手機方向對比構圖法要在構圖前,預先構圖,讓觀眾看後可以發散思維。□圖5-15 方向對比構圖法說明【大圖欣賞】:如圖5-16所示, ... 於 books.google.com.tw