懶惰沒動力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇琮祺寫的 心態致瘦:諮商心理師的21堂身心減重課 和莊明翰的 憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和寶瓶文化所出版 。

國立成功大學 創意產業設計研究所 劉世南所指導 巴沙雅的 减少自我污名傷害男子氣概的遊戲設計:一項混合研究 (2021),提出懶惰沒動力關鍵因素是什麼,來自於心理健康、減少、自我污名、毒性男子氣概、嚴肅的手機游戲、蒙古男性。

而第二篇論文國立臺東大學 兒童文學研究所 藍劍虹、藍劍虹所指導 蔡慈娟的 圖畫書中兒童權利之研究 (2020),提出因為有 圖畫書、兒童權利公約的重點而找出了 懶惰沒動力的解答。

心態致瘦:諮商心理師的21堂身心減重課

為了解決懶惰沒動力 的問題,作者蘇琮祺 這樣論述:

心,是打開你健康體態的原力鑰匙! 心理師揭開12個「瘦不了」地雷, 5大策略教你減去身心負重,不復胖! 你知道心態可以改變體態嗎? 或許,你需要的不只是減去身體重量,而是重塑身心狀態。 從內在強化到習慣建立, 讓諮商心理師帶你由心出發,打造健康美好的自己! 這是一門從心理層面出發,協助你以健康方式重新面對瘦身歷程的課程。在這裡,我們不學計算熱量,也不會認識營養,更沒有運動規劃或技巧示範。 諮商心理師蘇琮祺,從探索肥胖的生理與心理成因開始,搭配心理學有效的應用與小技巧,引導你朝健康減重的心態前進,養成合適的習慣,達到不復胖且符合自我期待的狀態。

只要持續練習,這次你一定可以成功塑造理想的體態與健康的自己,從此不需再為減肥而減肥! 這不是一本瘦身書,而是帶你重新認識自己的指南!! 高度推薦 史考特|醫師、一分鐘健身教室 吳映蓉|台大營養基金會董事、營養學博士 呂孟凡|營養師、「營養麵包」粉專版主 林長揚|簡報教練 洪仲清|臨床心理師 胡展誥|諮商心理師 烏烏醫師|禾馨婦產科醫師 許書華|醫師、輔大醫院智慧科學體重管理中心主任 陳艾熙|減重飲食研究女王、新生代演員 陳志恆|諮商心理師 劉燦宏|雙和醫院副院長 蔡宇哲|哇賽心理學創辦人兼總編輯 蔡明劼|內分泌新陳代

謝專科醫師 蘇益賢|臨床心理師 或許你現在正在徘徊選擇哪一條道路(選擇哪種瘦身方式),此刻,請你不要猶豫,先看一下小蘇老師《心態致瘦》這本書,一定會幫你選對鑰匙,踏上正確的道路,遇見更美好的自己。──吳映蓉(台灣營養基金會董事、營養學博士) 這本《心態致瘦》可以說是集大成之作,對於想瘦但總是瘦不下來的人來說,絕對會有很大的幫助。想瘦,就先從好好了解自己的心理開始吧!──呂孟凡(營養師、「營養麵包」粉專版主) 誠摯推薦你閱讀《心態致瘦》,讓我們一起從理解自己開始,踏出減重成功的第一步吧!──林長揚(簡報教練) 釋放情緒,可以培養成習慣。生活如果簡單,不強迫性地

找事情填滿自己的生命,壓力就不會那麼滿,身心就能走向怡然。……作者在社群網站上的文字分享,是我偶爾會拜讀的良善知識。我期待自己因此更健康,也邀請大家一起學習,深深地祝福您!──洪仲清(臨床心理師) 藉由這本書,我們可以重新調整對自己的看法,不再是依據體重機上的數字或衣服標籤上的號碼來評價自己。──胡展誥(諮商心理師) 《心態致瘦》談的不只是瘦身,而是你與你的人生,或是說你該如何溫柔地找回屬於自己的人生。──烏烏醫師(禾馨婦產科醫師) 我真心希望所有人都可以閱讀這本《心態致瘦》,無論你有沒有肥胖的問題,我想這本書除了幫助需要瘦身的人,更多的是幫助現代社會因壓力而迷惘的人。

──陳艾熙(減重飲食研究女王、新生代演員) 如果你能參透,減肥最需要的其實是心理健康,那麼你會知道,肥胖只是個假議題,是提醒我們正視個人內在需求的訊號。這正是蘇琮祺諮商心理師《心態致瘦》這本書的精髓,有別於一般的減重書籍,帶你直指核心、看見關鍵、迎向健康。──陳志恆(諮商心理師、暢銷作家) 很少閱讀一本書時會持續點頭表示認同,《心態致瘦》這本書完全打中一個常在減肥的心理學家的心。──蔡宇哲(哇賽心理學創辦人兼總編輯) 你是不是覺得自己很努力瘦身,卻始終沒有達到理想中的目標呢?你的機會來了,翻開這本書,為自己補上這最後一塊拼圖吧!──蔡明劼(內分泌新陳代謝專科醫師)

這本書將帶著你從各種角度,重新理解你的身體、深入洞察你的心理狀態,並且更多嶄新的切入點,替自己重新詮釋「減重」這兩個字。──蘇益賢(臨床心理師)

懶惰沒動力進入發燒排行的影片

詞曲 簡嘉彣/哈哈老師

歌詞

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

我想念的是妳曾經每天都在我眼前

現在的妳卻突然憑空消失在我面前

不斷的改變我的習慣想讓妳沒抱怨

我只想當你的男友就算要花光我錢

是妳讓我了解如何在低潮學會了振作

吵架的我一定都是搶先第一個認錯

沒有妳的日子我到底該如何自己過

現在沒了動力沒有了妳也都變懶惰

我什麼沒有說 但內心很難過

發你走了那一夜我真的在家想很多

Homie都打給我 希望我快振作

不知不覺的眼淚留到清晨4點多

我每夜傳了訊息等著妳的LINE

他們都叫我不要傻傻留在這等待

但我相信總有一天妳會再次回來

看到我的訊息讓妳能心動的回來

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

你離開我時我像被刀刺的痛

沒妳的世界比死亡還痛苦還難過

如果這世界能夠把我們送到宇宙

那我絕對不會拒絕的馬上的點頭

我只想要把妳抱緊 抱入我的懷裡

不會讓妳離開 離開走我的世界

不想有人介入 搶走了我的女人

開著車想載妳 載妳去環遊世界

我無法再承受這些沒妳的日子

就張開雙手擁抱著妳像在宣示

我愛妳別離開我不管多少日子

我希望最後你的身邊能有我的位子

副歌

我受夠那些沒有妳的季節

我受夠那些你走之後沒有吻別

我受夠那些我明明我就已經改變

我受夠那些~

I miss the way u touch before

The way u make me smile

U break heart

And now u gone

减少自我污名傷害男子氣概的遊戲設計:一項混合研究

為了解決懶惰沒動力 的問題,作者巴沙雅 這樣論述:

摘要自我污名和男性心理健康。精神疾病很常見而且與身體疾病一樣有害。 雖然已有各種治療方法,但預防和早期診斷比後期治療更為重要。不幸的是,許多人在需要時無法獲得專業幫助。他們害怕談論自己的疾病,因為消極的刻板印象以及污名化的思想;比如精神病患者是危險的、懶惰的、軟弱的、無望的。也就是說,減少自我羞辱主要取決於個人的努力。他們還需要一種推動、適當的支持、信息和動力。恥辱可以影響任何人,但有很多不同的方式,例如,社會地位、民族、宗教、性別、教育、自尊等許多內外因素都在影響著。依靠男性化的刻板印象,普通公眾甚至精神衛生專業人士都看不到“男人”在社會弱勢群體中的需求。男性和女性都患有精神疾病和恥辱感,

但對男性的影響更嚴重。在統計中,女性比男性更容易患上精神疾病和自殺未遂,但男性死於自殺的可能性幾乎是女性的四倍。自殺只是許多未經治療的精神疾病的惡果之一。自我污名和有毒男性氣質結合,從內心破壞了男人的精神健康和幸福。當痛苦變得無法忍受時,男人把自己置於社會孤立中,直到最後都不向任何人敞開心扉。有一些人試圖用最被認為是“男性化”的方式進行自我治療:酗酒、打架和性行為。導致他們陷入貧困、離婚、犯罪和身心殘疾。幸運的是,一旦男人決定與精神疾病作鬥爭,他們確實很堅持的。因此,主要問題是如何激勵他們邁出第一步。[1] [2]心理健康應用程式與男性觀眾。一旦有人隱藏情緒,避免人際交往,接受幫助的可能性就很

有限。在這種情況下,數字媒體是信息的主要來源。57%的數字媒體使用來自移動應用程式。全球27億智能手機用戶,90%的使用手機時間都花在了應用程式上。它有巨大的潛力,但也有一些地方需要考慮。市場上有220萬個IOS,260萬個安卓應用程式 (11月, 2019)[3]。其中只有3%是與健康和健身相關的應用程式,29%的應用程式專註於心理健康診斷、治療或支持。[4]它不多也不小。研究表明,大多數應用程式充其量是無用的,最壞的是有害的。來源可靠的應用程式很可能被認為是無聊和難以使用的。如果仔細看看這幾個成功的心理健康應用程式,它的效率是值得懷疑的。因為每天和每月的活躍使用比下載次數更重要。在心理健康

應用程式中,還沒有找到足夠的基於不同性別的用戶研究。一些研究包括男性和女性用戶,但通常70%以上的研究對象是女性。為了瞭解理健康應用程式的男性用戶,將需要進行基於性別的研究和檢查。如果我們看有最多男性用戶的手機應用(2016年3月),男性則喜歡競爭性(甚至是戰鬥性)的視頻游戲和運動,如戰略、格鬥和運動主題游戲、新聞評分和現場游戲。玩電子游戲是緩解男性壓力的首要方法之一。除此之外,一項研究顯示97%的電子游戲描繪了心理健康問題,以消極的方式表現出來。研究目的。嚴肅游戲(用於嚴肅目的的電腦游戲)和游戲化(游戲之外使用的游戲元素)市場正在增長。它的定義多種多樣,並被許多類別所劃分。本文研究正對結果導

向的嚴肅移動游戲對某不理解自我污名以及毒性男子氣概的男性用戶群體。將縮小研究範圍,本研究旨在探索和設計一項移動應用程式,其作用正對減少蒙古25-40歲失業男性自我污名。動機。蒙古國現狀最常見的精神障礙是抑鬱、酗酒和焦慮。根據世衛組織2017年公佈的最新數據,蒙古自殺死亡人數達到836人,占總死亡人數的4.47%。世界排名第三。其中84%是男性,47%是失業者,大多數人受教育程度較低。25-29歲年齡組自殺率最高。這絕對是發生變化的年齡段。然而,蒙古是一個非常獨特的國家,具有獨特的文化。蒙古人自豪地崇拜自己的傳統和遺產。這種民族自豪感帶來了幸福和很多機會,也帶來了正面和負面的成見。總的來說,蒙古

語的應用程式很少,也沒有關於心理健康的應用(2019)。這是一個挑戰,也是本研究的一個動機。研究方法。本研究的目的即是瞭解一般情況和用戶行為,因此需要定性和定量的混合研究方法(多方法論)。三種主要方法將被用於進一步的研究。定量在線調查:開放式和封閉式的綜合問題將有助於瞭解蒙古國人普遍存在的恥辱感和刻板印象。(1)一對一在線訪談。遠程採訪方法是首選,因為本研究的目標用戶更容易避免刻板的標簽,無意透露自己。小組討論或面對面訪談不符合他們。(2)嚴肅手機游戲原型版本的用戶測試:該原型版本將根據在線定量調查結果和文獻成果設計。它將有三個主要功能:玩、監視和獎勵。採用用戶觀察法,有助於確定用戶行為,瞭解

未充分就業和失業男性用戶行為的差異。專家訪談作為二次研究:在研究過程中,會進行多次專家訪談。為深入收集技術資料和臨床觀點。潛在研究結果與限制。第一部分的研究結果將包括定性和定量的分析,列出了常見的毒性男子氣概、公眾和自我污辱的信仰,以及基於性別的、基於就業狀況的比較表。第二部分是基於原型設計和被採訪者回答的心理健康相關應用和嚴肅游戲的用戶行為、動機和態度。然而,這項研究受到國籍(蒙古語)、年齡(25-40歲)、性別(心理男性)和壓力因素(就業狀況)的限制。在未來,為了減少男性的自我污名和有毒男子氣概,需要在國際層面上對各種壓力因素(內部和外部)進行更詳細的研究。關鍵詞: 心理健康,減少, 自我

污名,毒性男子氣概,嚴肅的手機游戲, 蒙古男性

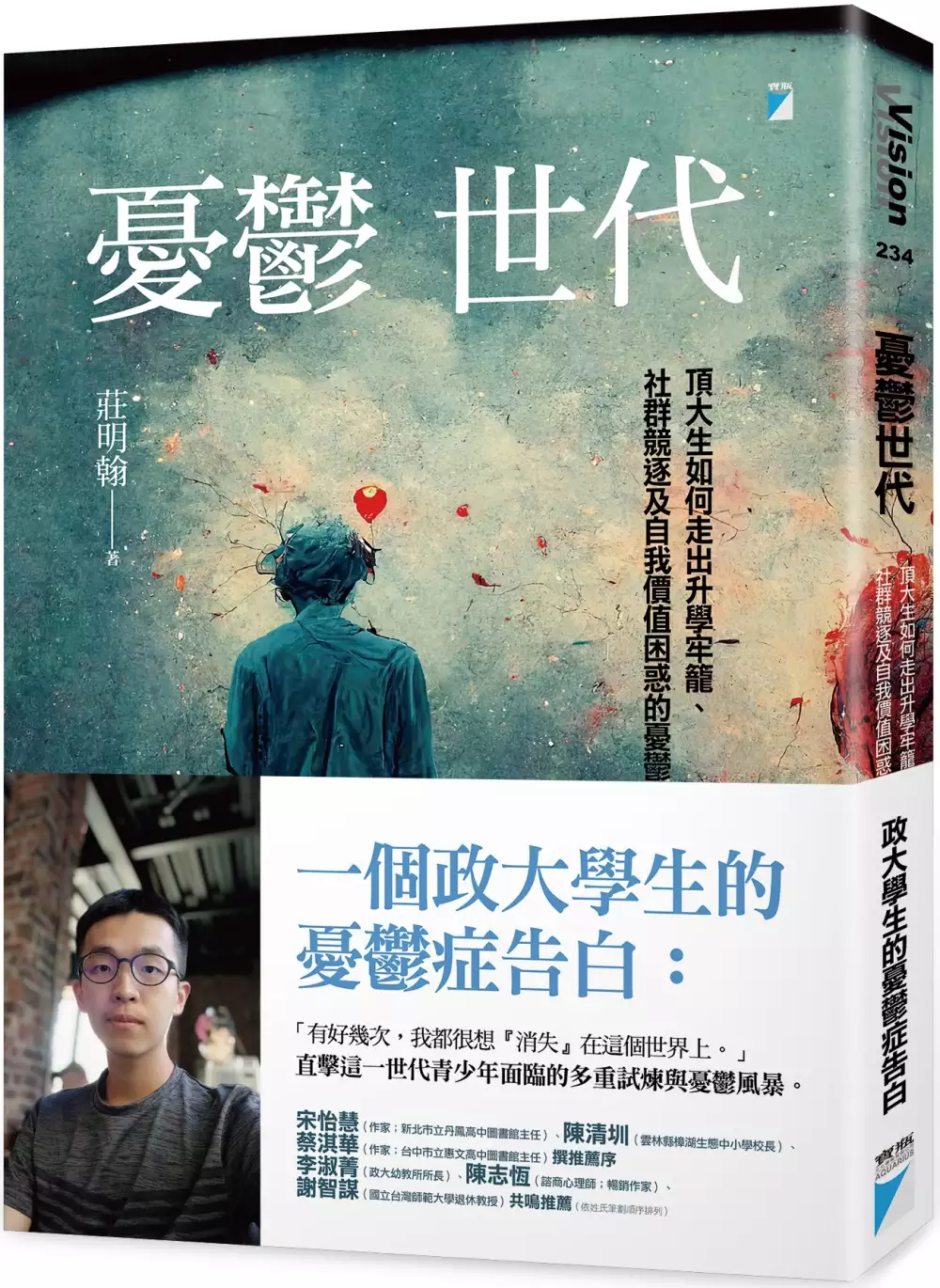

憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症

為了解決懶惰沒動力 的問題,作者莊明翰 這樣論述:

一個政大學生的憂鬱症告白: 「有好幾次,我都很想『消失』在這個世界上。」 直擊這一世代青少年面臨的多重試煉與憂鬱風暴。 一個政大學生令人痛徹心扉的憂鬱症告白:「我是一個自卑的人。」 我們大人可曾想過,孩子為獲得大人的認同與愛,為符合社會的期待,他們殘忍地鞭策自己: ◆ 「週記如果沒有被老師念到,表示我不夠優秀。」 ◆ 「段考如果掉到第三名外,就是我不夠努力。」 ◆「其他同學都沒事,只有我受不了,一定是我太脆弱了。」 他是家中獨子,從小父母送他學才藝。讀高中完全沒補習,考上彰師大,之後轉學政大。 他擔任班代,也參加系排、系羽、諮輔志工及高教深耕

計畫等,更是同學、朋友傾訴心事的對象。 他的一切,完美。但,他崩潰了。 他說:「我是一個自卑的人。」 精神科醫師及心理師的治療有其極限,他卻像拿把刀,切開自己的內心,他說:「我是一個自卑的人。」 這誠實到讓人震顫,但也讓他不再逃避,溫柔擁抱傷痕的自己,而這是他能走出輕度憂鬱症的原因。 莊明翰寫出這一世代的青少年所面臨的多重試煉,從原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際……它們交織成密網,重重襲擊著青少年從不曾了解的陌生,但卻情緒舊傷滿身的自己,以及可能從未在成績以外,探索出的自我價值與存在意義。 特別是成績優異的青少年,他們心上的傷更重,但最令

人不忍的是,他們在崩潰、結束生命的前一秒,往往還苛責、批判自己,一如莊明翰總對自己說:「你要知道自己有多幸福,很多人想念書、想溫飽都有困難了。你為什麼就不能堅強、振作呢?」這些是大人不斷灌輸給孩子,內化在孩子血液裡的自我惕勵。 一本令人感到非常疼痛、悲傷,但也覺得是希望的自剖書。 如果你問我,幾次諮商下來,最讓我感動的是什麼。 我會覺得,其實都不是我去談了什麼議題而受到解決,而是我終於有了機會可以去看見,內在很深很深的那個自己。他的感受,他的需求,他的脆弱,能好好地被安撫、擁抱。──摘自內文〈與內在小孩說話〉 ◎在那次接近晤談的尾聲,心理師與我說了這些話,他說:

「明翰,在我們討論了這麼多次之後,我感覺得到,你其實很努力地在想方設法,希望讓自己的生活可以更輕鬆一點;而我也覺得其實在整個過程中,你都一直處在緊繃及焦慮中。面對當下,你其實很徬徨,卻又不知道該怎麼與家庭相處,但仍要持續地回應現實生活中原本就有的考驗。 「現在,我想請你閉上眼睛,想像一下,你內心住著一個小時候的你;那個你,在成長的過程中經歷了許多的掙扎。你覺得他看起來的樣子,像是什麼呢?」 這時,我帶點沉重地回答: 「我覺得他蜷曲在一個沒有人看得見的角落。他抱著自己的雙腿,將頭埋藏在膝蓋之下。他有些發抖,很久沒有人關注他。他很害怕再有任何一點傷害,但他也已經不

知該如何是好。」 心理師接著問: 「聽起來他無助了很久,也對未來感到沒有希望。 「那麼,如果你可以接近他,你知道他現在感到很難受,你會想走過去,對他說些或做些什麼嗎?」 在深思了幾秒後,我回答: 「我覺得我會走過去,慢慢地坐在他身邊,可以不用說些什麼,但我會很想給他一個深深的擁抱。告訴他,沒關係,我知道他是多麼的堅強與努力,也知道他的遭遇是多麼令人難受。我會一直待在他的身邊,陪著他哭泣,讓他知道,至少此時此刻的他不孤單。」──摘自〈與內在小孩說話〉 好評推薦 ◎宋怡慧(作家;新北市立丹鳳高中圖書館主任)、陳清圳(雲林縣樟湖生態中小學校長)、蔡

淇華(作家;台中市立惠文高中圖書館主任)撰推薦序 李淑菁(政大幼教所所長)、陳志恆(諮商心理師;暢銷作家)、謝智謀(國立台灣師範大學退休教授)共鳴推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎莊明翰誠懇的文字如強大的支持,讓正受憂鬱症之苦的夥伴們,在他的書寫中找到停歇、休憩的濃蔭……讓他們知道:憂鬱症不是罪惡,也不是自己做錯什麼。它和感冒、打噴嚏一樣,只是告訴你:身體或心靈生病了,你只要安心地吃藥,多多休息,都會痊癒的。──摘自宋怡慧主任推薦序 ◎令人痛心的現況是,根據統計,從九十九年至一○九年,十五至二十四歲的自殺率仍在攀升;而三十歲以下,服用抗憂鬱劑的人數,從一○五年到一○八年,也以每

年一萬人的增幅,持續增加中。 在這些冰冷的數字下,其實是一個個活生生的生命,必須正視,也必須了解。 明翰用自身的例子舉出三個方法,來接應憂鬱黑洞,也就是試著接納自己的情緒,並以自我覺察來提醒自己。──摘自陳清圳校長推薦序 ◎莊明翰在書中大哉問: 「為什麼我們的教育甚少教我們『認識自己』,以及除了成績以外的『自我價值與意義』呢?」如果家庭與教育界知能不足,無法編織一張扎實的安全網,我們就會不斷漏接珍貴的生命。…… 《憂鬱世代──頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症》雖然只是一個大學生的「憂鬱斷代史」,卻有好多的力量蘊藏在其中。這股力量是整個時代都需要的力量。

──摘自蔡淇華主任推薦序

圖畫書中兒童權利之研究

為了解決懶惰沒動力 的問題,作者蔡慈娟 這樣論述:

本研究以台灣出版的圖畫書為研究文類,探討台灣目前出版的兒童權利相關圖畫書對於兒童權利的掌握程度。透過分析不同兒童權利相關圖畫書,探究圖畫書中兒童權利的呈現意涵,檢視這些圖畫書所涵蓋的《兒童權利公約》面向及條文內容,並了解不同兒童權利相關圖畫書呈現方式的同質與異質性。 本文研究範圍為1989-2019年於台灣出版之圖畫書,進行深入分析的圖畫書共計八本,每項權利二本。研究發現,台灣出版的兒童權利相關圖畫書,已涵蓋《兒童權利公約》四個權利面向,出版的圖畫書以翻譯書居多,涵蓋的條文廣泛,與兒童權利相關的書籍,皆帶有欲向社會大眾及政府倡議的核心議題。本研究也發現,出版數量以發展權利及保

護權利最多,參與權利為最少,且出版的時間也最晚。