愛一個人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莊明翰寫的 憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症 和Moviematic(mm)的 電影療傷誌2:儘管世界動盪,你依舊是最好的日常都 可以從中找到所需的評價。

另外網站理解這點後就能愛得更長久!愛一個人,並不等於時時關注著對方也說明:有一次看一個電視節目,男生說自己和前女友分手的原因就在於,當時創業很忙,女生又總是要求自己要陪她,不陪就是不愛她。 有一次他們的戀愛紀念日,他在 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和皇冠所出版 。

國立屏東大學 中國語文學系碩士班 余昭玟所指導 劉晴尹的 張曼娟散文中人生歷時性敘事研究 (2020),提出愛一個人關鍵因素是什麼,來自於張曼娟、現代散文、歷時性、記憶、老年書寫。

而第二篇論文國立雲林科技大學 漢學應用研究所 吳進安所指導 李宇涵的 張曼娟散文動植物意象研究 (2019),提出因為有 張曼娟、散文、動物意象、植物意象的重點而找出了 愛一個人的解答。

最後網站「喜歡一個人很容易,堅持愛一個人很難」35 歲教會我的25 件事則補充:「喜歡一個人很容易,堅持愛一個人很難」35 歲教會我的25 件事 ... 以前總害怕被人瞧不起,怕被人吐槽,很想向外界展示一個「完美的自己」。可問題是,難道 ...

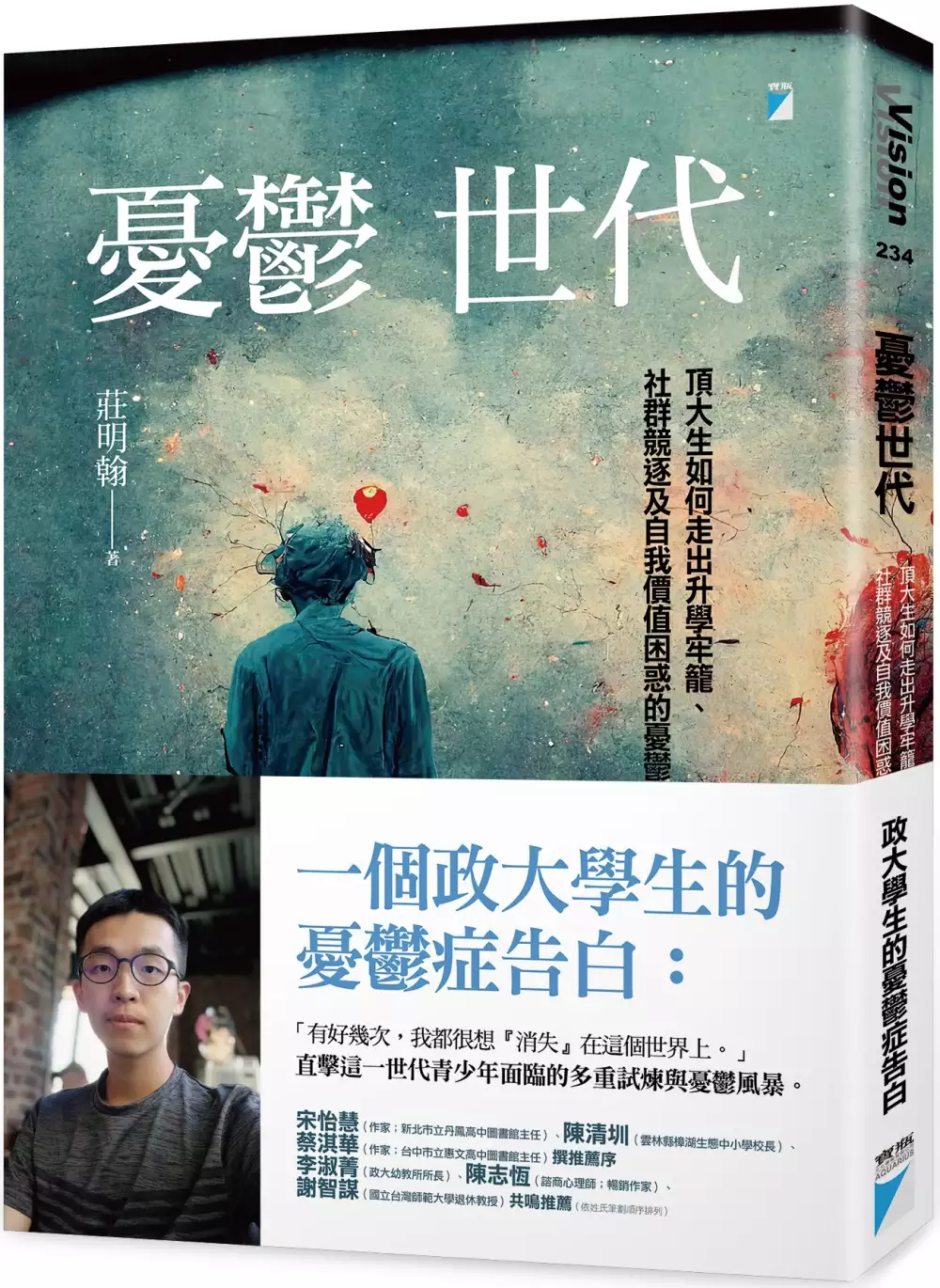

憂鬱世代:頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症

為了解決愛一個人 的問題,作者莊明翰 這樣論述:

一個政大學生的憂鬱症告白: 「有好幾次,我都很想『消失』在這個世界上。」 直擊這一世代青少年面臨的多重試煉與憂鬱風暴。 一個政大學生令人痛徹心扉的憂鬱症告白:「我是一個自卑的人。」 我們大人可曾想過,孩子為獲得大人的認同與愛,為符合社會的期待,他們殘忍地鞭策自己: ◆ 「週記如果沒有被老師念到,表示我不夠優秀。」 ◆ 「段考如果掉到第三名外,就是我不夠努力。」 ◆「其他同學都沒事,只有我受不了,一定是我太脆弱了。」 他是家中獨子,從小父母送他學才藝。讀高中完全沒補習,考上彰師大,之後轉學政大。 他擔任班代,也參加系排、系羽、諮輔志工及高教深耕

計畫等,更是同學、朋友傾訴心事的對象。 他的一切,完美。但,他崩潰了。 他說:「我是一個自卑的人。」 精神科醫師及心理師的治療有其極限,他卻像拿把刀,切開自己的內心,他說:「我是一個自卑的人。」 這誠實到讓人震顫,但也讓他不再逃避,溫柔擁抱傷痕的自己,而這是他能走出輕度憂鬱症的原因。 莊明翰寫出這一世代的青少年所面臨的多重試煉,從原生家庭、升學競爭、社群媒體、性向與人際……它們交織成密網,重重襲擊著青少年從不曾了解的陌生,但卻情緒舊傷滿身的自己,以及可能從未在成績以外,探索出的自我價值與存在意義。 特別是成績優異的青少年,他們心上的傷更重,但最令

人不忍的是,他們在崩潰、結束生命的前一秒,往往還苛責、批判自己,一如莊明翰總對自己說:「你要知道自己有多幸福,很多人想念書、想溫飽都有困難了。你為什麼就不能堅強、振作呢?」這些是大人不斷灌輸給孩子,內化在孩子血液裡的自我惕勵。 一本令人感到非常疼痛、悲傷,但也覺得是希望的自剖書。 如果你問我,幾次諮商下來,最讓我感動的是什麼。 我會覺得,其實都不是我去談了什麼議題而受到解決,而是我終於有了機會可以去看見,內在很深很深的那個自己。他的感受,他的需求,他的脆弱,能好好地被安撫、擁抱。──摘自內文〈與內在小孩說話〉 ◎在那次接近晤談的尾聲,心理師與我說了這些話,他說:

「明翰,在我們討論了這麼多次之後,我感覺得到,你其實很努力地在想方設法,希望讓自己的生活可以更輕鬆一點;而我也覺得其實在整個過程中,你都一直處在緊繃及焦慮中。面對當下,你其實很徬徨,卻又不知道該怎麼與家庭相處,但仍要持續地回應現實生活中原本就有的考驗。 「現在,我想請你閉上眼睛,想像一下,你內心住著一個小時候的你;那個你,在成長的過程中經歷了許多的掙扎。你覺得他看起來的樣子,像是什麼呢?」 這時,我帶點沉重地回答: 「我覺得他蜷曲在一個沒有人看得見的角落。他抱著自己的雙腿,將頭埋藏在膝蓋之下。他有些發抖,很久沒有人關注他。他很害怕再有任何一點傷害,但他也已經不

知該如何是好。」 心理師接著問: 「聽起來他無助了很久,也對未來感到沒有希望。 「那麼,如果你可以接近他,你知道他現在感到很難受,你會想走過去,對他說些或做些什麼嗎?」 在深思了幾秒後,我回答: 「我覺得我會走過去,慢慢地坐在他身邊,可以不用說些什麼,但我會很想給他一個深深的擁抱。告訴他,沒關係,我知道他是多麼的堅強與努力,也知道他的遭遇是多麼令人難受。我會一直待在他的身邊,陪著他哭泣,讓他知道,至少此時此刻的他不孤單。」──摘自〈與內在小孩說話〉 好評推薦 ◎宋怡慧(作家;新北市立丹鳳高中圖書館主任)、陳清圳(雲林縣樟湖生態中小學校長)、蔡

淇華(作家;台中市立惠文高中圖書館主任)撰推薦序 李淑菁(政大幼教所所長)、陳志恆(諮商心理師;暢銷作家)、謝智謀(國立台灣師範大學退休教授)共鳴推薦(依姓氏筆劃順序排列) ◎莊明翰誠懇的文字如強大的支持,讓正受憂鬱症之苦的夥伴們,在他的書寫中找到停歇、休憩的濃蔭……讓他們知道:憂鬱症不是罪惡,也不是自己做錯什麼。它和感冒、打噴嚏一樣,只是告訴你:身體或心靈生病了,你只要安心地吃藥,多多休息,都會痊癒的。──摘自宋怡慧主任推薦序 ◎令人痛心的現況是,根據統計,從九十九年至一○九年,十五至二十四歲的自殺率仍在攀升;而三十歲以下,服用抗憂鬱劑的人數,從一○五年到一○八年,也以每

年一萬人的增幅,持續增加中。 在這些冰冷的數字下,其實是一個個活生生的生命,必須正視,也必須了解。 明翰用自身的例子舉出三個方法,來接應憂鬱黑洞,也就是試著接納自己的情緒,並以自我覺察來提醒自己。──摘自陳清圳校長推薦序 ◎莊明翰在書中大哉問: 「為什麼我們的教育甚少教我們『認識自己』,以及除了成績以外的『自我價值與意義』呢?」如果家庭與教育界知能不足,無法編織一張扎實的安全網,我們就會不斷漏接珍貴的生命。…… 《憂鬱世代──頂大生如何走出升學牢籠、社群競逐及自我價值困惑的憂鬱症》雖然只是一個大學生的「憂鬱斷代史」,卻有好多的力量蘊藏在其中。這股力量是整個時代都需要的力量。

──摘自蔡淇華主任推薦序

愛一個人進入發燒排行的影片

喜歡一個是人是什麼感覺?我其實不太懂..

愛一個人不被看見是什麼感覺?我其實也不太懂

我只能努力詮釋這首歌 希望你們能懂!

有共鳴的請幫我分享~

有動人的愛情故事或是痛測心扉的故事 也歡迎跟我分享

#以後別做朋友 #翻唱

追蹤我的粉絲團: https://goo.gl/LjJyhy

追蹤我的IG: https://goo.gl/9kKaoB

合作邀約請洽:

信箱「[email protected]」

官方LINE「@fnx3248L」

張曼娟散文中人生歷時性敘事研究

為了解決愛一個人 的問題,作者劉晴尹 這樣論述:

張曼娟是八〇年代相當受歡迎的女性散文作家,1961年出生於臺北,1985年以小說《海水正藍》令文壇驚艷,打開知名度。她的散文擅長詮釋生活與各類情感的描寫,文字清新雋永,寫作風格典雅又浪漫,主題更是廣泛涉足兒時回憶、親情、愛情、旅遊、飲食、女權意識、中年體悟、老人關懷等。她用心體察人生,並將生活經歷寫進每一本散文集中,更以獨到的見解與細膩的視角觀察社會,因此故事貼近大眾,吸引讀者共鳴,而走進她的文學世界,得到撫慰與力量。張曼娟擁有細緻敏感的觀察力,加上古典文學底子,使她能巧妙地運用文字雕刻自己的人生見聞,故她以記憶為軸線,書寫自身的生命歷程。本文爬梳張曼娟所有的散文,依其時間脈絡,劃分為「

成長印記」、「盛年行跡」、「漸老感悟」等三個階段,探究張曼娟人生的歷時性書寫,將她的人生歷程做一個完整的研究紀錄;再者,探析張曼娟如何透過散文形塑自己的人生故事,提供各年齡層的讀者非凡的生命感悟,尤其2018年出版的《我輩中人》與2020年出版的《以我之名》,銷售量長紅,轟動文壇,此時她的散文又開創臺灣大眾文學的另一高峰;論文最後考掘張曼娟如何透過觀察社會百態,以及女性意識的覺醒,在散文中走出了一條全然不同的道路,奠定她在文學領域不可忽視的地位。

電影療傷誌2:儘管世界動盪,你依舊是最好的日常

為了解決愛一個人 的問題,作者Moviematic(mm) 這樣論述:

人生總有幾個關鍵詞,讓你揪心的痛, 卻又割捨不下、放不了手。 每個面具上的笑容背後,都有一道無形的傷口, 表面上已經痊癒,其實內藏血塊,還在滲血。 可能這些傷口是來自於別人的不理解、期望落空、放不下的執着..... 盼望電影和文字能成為你的情緒處方, 在你最灰暗的時刻, 成為一點能照亮前路,更能溫暖你心的星火; 陪伴你渡過每一個最荒蕪、孤寂的晚夜。 失去 許多東西本來就是要被失去的,屬於我們的終會以另一形式回來。 失望 種種的失望都讓人對生活持續的恐懼,但不要懷疑自己的堅持是否值得。 在乎 放不下的,永遠都是傷害最深的。 成

長 一步一步走來,你會發現所有走過的都不會白費。 自愛 愛自己,才能走得更遠。 告別 告別所有不屬於我們的,才能把美好凝結下來。 怯懦 不論到了甚麼年紀,人還是會對生活感到迷惘,為想做的事情而怯懦。 遺憾 活在一個滿是遺憾的時光,只能學會原諒自己,讓過去的真正過去。 錯過 得不到的才是最美,錯過了就只能懷念。

張曼娟散文動植物意象研究

為了解決愛一個人 的問題,作者李宇涵 這樣論述:

張曼娟女士為台灣知名暢銷作家之一。東吳大學文學博士,具文學作家與大學教授身分。張曼娟擅長於寫情,散文風格浪漫唯美,靈活運用修辭手法,言有盡而意無窮的意象運用,是為其散文特色。 本論文以張曼娟散文作品為研究對象,探討自1988年至2019年的十九部散文集,主要聚焦於意象的探究。張曼娟寫作時,細膩選擇明確的字句,製造巧妙靈動的意象,尤以動物、植物意象居多,充分運用動、植物意象寄託文章人物情感,行文中流露出豐富的文學素養,為人稱羨。為探究她如何將意象運用得當,使讀者能深深感受其中之情深意濃的氛圍,本論文將藉由作者生平、作品特色,分析歸納動、植物意象之涵意,補足目前學界對張曼娟散文意象觀念

的缺乏處,以期對張曼娟散文之象徵有更多元的理解與掌握。

愛一個人的網路口碑排行榜

-

#1.Log In Open App - Instagram

25.5k Likes, 323 Comments - Stanley 邱士縉| (@stanleysc_) on Instagram: “// 有時愛一個人,未必一定要擁有 #大叔的愛#mirrorweare” 於 www.instagram.com -

#2.為什麼會喜歡上一個人? 戀愛發生的四大原因 - 天下雜誌

因為高級班不需要藉由外界的某個對象才能完整、快樂,也不需要透過被某個特定的人愛才能證明自己的價值。高級班的人有能力打破投射的幻想, 了解所有的 ... 於 www.cw.com.tw -

#3.理解這點後就能愛得更長久!愛一個人,並不等於時時關注著對方

有一次看一個電視節目,男生說自己和前女友分手的原因就在於,當時創業很忙,女生又總是要求自己要陪她,不陪就是不愛她。 有一次他們的戀愛紀念日,他在 ... 於 buzzorange.com -

#4.「喜歡一個人很容易,堅持愛一個人很難」35 歲教會我的25 件事

「喜歡一個人很容易,堅持愛一個人很難」35 歲教會我的25 件事 ... 以前總害怕被人瞧不起,怕被人吐槽,很想向外界展示一個「完美的自己」。可問題是,難道 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#5.男人若因為一個人好而愛上她,通常背後藏著......

一個男人的告白:「女人會因為一個人好,最後愛上他。當然男人也會,但這通常是在別無選擇情況下的決定。」從來,愛情最難的都不是年紀、身分地位、 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#6.如果你不知道如何去愛一個人,看看這五招< 感情生活

一路平坦的愛情,基本都是不可能的,所以,學會如果去愛一個人,很重要。 第一:不求結果的付出,不如先了解對方的心意. 愛一個人,不管是多麽熱烈,還是 ... 於 www.jgospel.net -

#7.傻女孩!妳的愛太沉重...專家曝「這原因」讓男人全嚇跑

先前我曾寫過一篇文章,大意是在講,如果一個人在愛情裡付出太多,多到讓對方感到壓力了,那這個人愛的可能已經不是對方了,他愛上的其實是自己, ... 於 health.ettoday.net -

#8.愛一個人- 張曼娟 - Readmoo讀墨電子書

《愛一個人》電子書- 是那些愛的百般情狀,完整了獨一無二的我們。於是,我們繼續愛,愛一個人,被一個人所愛。關於愛上的瞬間,愛後的磨練,愛錯的心 ... 於 readmoo.com -

#9.Engaging in Cartier 因我閃耀 - La Vie

愛某一個人並不只是一種強烈情感,它還是一個決定、一個判斷和一份承諾。」心理學大師佛洛姆在經典之作《愛的藝術》闡釋。這也是為什麼Cartier對單鑽婚戒 ... 於 www.wowlavie.com -

#10.愛一個人 - 城邦讀書花園

書名:愛一個人,簡介:那些愛的百般情狀,完整了獨一無二的我們。 ... 愛一個人, 在心裡的隔間點燈, 一盞一盞, ......,作者:張曼娟,出版社:皇冠, ... 於 www.cite.com.tw -

#11.愛一個人 - 博客來

書名:愛一個人,語言:繁體中文,ISBN:9789573331445,頁數:224,出版社:皇冠,作者:張曼娟,出版日期:2015/03/30,類別:文學小說. 於 www.books.com.tw -

#12.如何愛一個人本來的樣子? (How To Love People For Who ...

... 並且去愛每個人的獨特性哦! 1bravado 0:51 bravado 是「虛張聲勢」的意思,可以用來說明一個人表現 ... 於 tw.voicetube.com -

#13.三維世界愛是最美的修行- 光覺心靈花園| SoundOn

那個黃昏, 我佇立在窗前一個人不孤獨忍受不住孤獨,才孤獨。 我是佛前一朵蓮花, 我到人世來,被世人所悟, 我不是普度眾生的佛, 我來饒益更多有情 ... 於 player.soundon.fm -

#14.在好好愛一個人之前,你應該先學會這5件事才有被愛的資格!

找不到所要為何,處在不滿足狀態,自然不會快樂幸福。因此,在開始一段戀情之前,先傾聽自己的真實聲音、找到自我,明白這5件事你才能好好去愛一個人。 於 www.bella.tw -

#15.怎樣才算愛上一個人?- 小乖~pೡ 愛情公寓交友網站與聊天室

當你真正愛上一個人,你會有一種很親切的感覺,. 他讓你覺的很舒服,你可以信任他、依靠他。 於 www.i-part.com.tw -

#16.如何知道你是真的愛一個人,還是你只是付出太多?從3種愛人 ...

真正愛一個人,你不會有委屈、苦痛、折磨,委屈是來自於不被理解,苦痛來自於被拒絕的傷痕,折磨也都是你自己賦予自己的。那要如何知道自己真的「愛 ... 於 mpsony.blogspot.com -

#17.就愛一個人住?8大特質有一項就中! - 康健雜誌

就愛一個人住?8大特質有一項就中! · 1. 重視人際界線: · 2. 心胸開闊: · 3. 珍惜時間: · 4. 重視直覺: · 5. 愛自己: · 6. 討厭小題大作: · 7. 高度同理心 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#18.「如果你真心愛一個人,就不會輕言放棄」:所謂一輩子的愛情

愛情從來就不是件容易的事,想要和一個人長相廝守需要的不僅僅是愛而已,這份愛當中還必須包含勇敢付出與堅持。縱然我們都害怕前方出現阻礙, ... 於 www.adaymag.com -

#19.如何建立深度親密關係?愛一個人,就是在對方心裡找回自己

儘管可能經歷感情挫折,人們仍然有不斷去愛、去和另一個人締結關係的衝動,是因為在羅曼蒂克之愛中,我們體驗到了心理可視性(psychology visibility), ... 於 womany.net -

#20.「愛一個人也是丟臉的事嗎?」暖心韓劇《我是遺物整理師 ...

說到2021年最感人韓劇,第一名肯定是頒給《我是遺物整理師》吧!(笑)劇情以整理遺物為主軸,反映家庭暴力、非法犯罪,以及常被漠視的孤兒問題, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#21.愛一個人要慢慢來,才能攜手走上一輩子| 一流人 - 遠見雜誌

意思就是感情太用力就難以持久,走得太近的友誼就容易折壽。所以,愛一個人也不要把所有一股腦兒都給對方,一點一點慢慢來,一輩子就那麼點愛別人的力氣 ... 於 www.gvm.com.tw -

#22.愛一個人很容易,長期愛下去卻很難!學會5種表達「愛」的語言

電視劇《我的前半生》播完後,微信朋友圈、公眾號裡很多人都在分享原著作家亦舒的經典文字。其中,被人按讚、分享最多的當屬喜寶(亦舒另一部小說《喜 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#23.愛一個人不一定非要在一起 - JUSTYOU

我曾以為,深愛一個人,就算拼盡全力,也要和他在一起。可後來我才明白,愛的反面,是放棄。 真正愛一個人,也能夠為了對方能夠幸福,而放棄他 ... 於 www.peekme.cc -

#24.你太愛一個人,該怎麼辦:會讓感情破滅的5 種詭異行為

「 當你太愛一個人的時候,他就不會愛你了」。有人是這麼說的。當彼此之間的感情落差太過龐大時,你付出太多,對別人而言都是一種壓力。 於 www.tarnote.com -

#25.愛,一個人也很好:30個愛情故事,找回繼續愛的勇氣 - MoMo ...

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#26.愛一個人作文「共40+篇」

愛一個人 作文. 愛一個人不需要理由(2)50字. 有一天放學了,晴子走在放學回家的路上,聽着music,無所事事.這時一個清脆的男聲喊住了她,晴子一回頭,原來是阿木。 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#27.其實IU一個人就能變一整隻愛豆女團:隊長+顏值擔當+大主唱+ ...

IU能夠成藝人中的藝人,因為光是一個人也已經有一團偶像要有的特色! 作為K-POP界的SOLO女王,IU無論何時發佈新曲都能火速空降各大音樂榜單,提及各位 ... 於 www.koreastardaily.com -

#28.「世上沒有一個人可以…一輩子只愛一個人」 TVBS新聞網

狄鶯對此非常不以為然,她認為老公的愛就是婚姻必要存在的全部。我反駁她:「世界上沒有一個人可以一輩子只愛一個人,除非那個人很短命。」. 於 news.tvbs.com.tw -

#29.心理學:男人喜歡一個人和愛一個人,是完全不同的體驗 - 愛伊米

心理學:男人喜歡一個人和愛一個人,是完全不同的體驗 ... 著名心理學家說:喜歡和愛是截然不同的存在,喜歡可以戛然而止,愛卻是撕心裂肺。 喜歡開始的很 ... 於 iemiu.com -

#30.張曉風經典散文集正文愛一個人_雲台書屋

對我而言,愛一個人就是滿心滿意要跟他一起「過日子」,天地鴻蒙荒涼,我們不能妄想把自己擴充為六合八方的空間,只希望以彼此的火燼把屬於兩人的一世時間填滿。 於 www.b111.net -

#31.「愛一個人可以堅持多久?」紮進心裡的15 句話,你一定要看!

在愛情裡受過傷的人看這幾句話,會更有感觸#被偷走的那五年#愛情#鼓勵文#我們用電影寫日記來源:清風醉作者:清風醉整理:冒牌生– 正文開始– 「總有人 ... 於 inmywordz.com -

#32.養貓,是一種重新學習愛的過程:愛一個人,像愛一隻貓

我一個人很好,當然也有很壞的時候,我不是因為想要避開難題,所以需要你,我只是愛你而已,沒有目的,甚至也不強求結果,只是想跟你一起經過。 養貓好像 ... 於 www.cheers.com.tw -

#33.當你愛一個人的時候,愛到八分絕對剛剛好剩下兩三分用來愛 ...

不管你有沒有男朋友,有沒有女朋友,都過來把它讀完,寫的真是那麼回事你發覺了嗎?愛的感覺,總是在一開始覺得很甜蜜,總覺得多一個人陪,多一個人幫 ... 於 linersing.pixnet.net -

#34.愛一個人 | Dcard

喜歡一個人和愛一個人的差別. 以前跟朋友聊天,聊到喜歡跟愛的差別,我覺得差不多但是又好不清楚,可是通常人家告白的時候都不是說我喜歡你,那不是喜歡=愛? 於 www.dcard.tw -

#35.真正愛一個人,會是什麼樣子 - 贊遊戲

如果你真正愛一個人,那就不僅僅是喜歡,你會為她心甘情願地付出一切,不求回報,不計得失,就這樣好好地去愛. 於 zanyouxi.com -

#36.【泛哲學】愛一個人需要理由嗎?

愛情的理由本體論:情到濃時我們喜歡打趣地問一下情人「到底你為甚麼愛我?」,我們希望得到的答案是「沒理由,我就是無條件愛你」;但是在分手關頭, ... 於 philomedium.com -

#37.哪怕再愛一個人,在感情中也要牢記的五件「不要做」的事!

在感情裡,我們時常都因一時太愛而頓時喪失了理智與判斷,而後,當感情因故未果或悄然消逝後,事過境遷,才發現自己在過程中其實犯了許多致命錯誤, ... 於 mf.techbang.com -

#38.如果你愛一個人,隨遇而安,讓他/她自由的飛 - funp:teresa0804

[轉貼]如果你愛一個人,隨遇而安,讓他/她自由的飛,如果最後他/她還是回到你身邊,那就是命中注定的。 你發覺到了嗎? 愛的感覺,總是在一開始覺得很 ... 於 hsiulan0804.pixnet.net -

#39.戀愛前的6句說話,讓你明白何謂真正愛一個人 - ELLE HK

還沒有戀愛?又或者想知得更清楚如何才是愛一個人?也許看看你有否領略到下面的說話,如果你全都明白,那你的戀人會很幸福,也祝福你將會找到個,令你幸福的人。 於 www.elle.com.hk -

#40.心理學:愛一個人的最好方式,從來都不是頻繁聯繫 - 天天要聞

每個人都渴望一段白頭偕老的感情,但往往很多人卻不會真正的愛。他們用錯誤的方式維繫著彼此之間的聯繫,但是到頭來,一場被動的愛最後剩下的也只是人 ... 於 daydaynews.cc -

#41.關於愛:一個人不可能一生只愛一個人 - 愛麗絲的茅坑

『一個人不可能一生只愛一個人,也不可能一生只有一段情。』 『可是在你愛的時候,真的要全心全意的把他當作是你的最愛。』 ... 於 welovecandy.pixnet.net -

#42.愛一個人,別愛得太滿!(送給你自己) articlelike

在愛的國度裡,我們都渴望轟轟烈烈的愛一場,然而,現實始終不是童話故事,愛一個人,愛得太滿,往往只會讓自己遍體鱗傷。所以,愛一個人,愛到七分最適宜,剩下三分, ... 於 www.102like.com -

#43.EP23-下|愛一個人有這麼難嗎?遇到焦慮迴避依附型戀人該 ...

導讀焦慮依附型的人總是在問,我愛的人為什麼不愛我,我們為什麼三天一大吵兩天一小吵,找一個人安定下來有這麼難嗎?我不值得被你愛嗎?逃避依附型的人就算在一段戀愛 ... 於 open.firstory.me -

#44.越是愛一個人,越不能表現出來 - 壹讀

越是愛一個人,越不能表現出來. 2021/03/02 來源:鸚鵡訴情感. 01、在感情中,我發現一種現象:一個女生的越是喜歡一個男人,越會把自己生活的重心全都寄託於他。 於 read01.com -

#45.「愛一個人」的真正意義4什麼? | 4MEEE

「愛一個人」的真正意義4什麼? LOVE. 不知為何喜歡上一個人,順利的話就交往,然後分手,再重複⋯⋯ 究竟什麼時候才能變得幸福?應該有不少人為此煩惱~但是「愛」 ... 於 i4meee.com -

#46.因為愛一個人而幸福 - 知識家

真正愛一個人,是打從心底的付出,真正的愛,不是像一見鍾情那樣的短暫,真正的愛是永久的、一輩子的,就像父母心疼子女那樣,因為愛一個人, ... 於 www.knowledger.info -

#47.愛一個人/張曼娟著/皇冠文化出版- 臺北市私立育達高職

閱讀分享:244 許郁輿- 愛的各種道理(中學生網站1050315梯次甲等) 一○相關書訊: 這是以許多小故事結合而成的一本愛情文書,這本所敘述的愛情各有各地不同,而每個 ... 於 mweb.yudah.tp.edu.tw -

#48.愛人被控國安法女生牆內定終生「牢獄不能隔絕愛」 - 明報

... 人質疑年紀太細、選錯對象,惟對Riley而言,現今社會大環境很多事情未能堅持,覺得愛一個人亦要記得初心,「只要步伐一致,牢獄不能隔絕我們的愛」。 於 news.mingpao.com -

#49.葫蘆墩名師講堂邀愛情專家海苔熊開示讓愛圓滿自己溫暖世界

台中市葫蘆墩文化中心名師講堂於11月21日(日)下午2時將邀請專研「幸福感」的愛情心理專家海苔熊,透過心理學探討性別中的親密關係,帶領大家練習從一個人 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#50.如果你真愛一個人,就放他自由 - 姜朝鳳宗族

交友不是「只要我喜歡,有什麼不可以」,而是「只要有人不喜歡,我就一定不可以」。如果真正愛一個人,你會希望他快樂,但只教「分手快樂」是無效的。 於 nicecasio.pixnet.net -

#51.想得到愛最快的方法,是試著去愛一個人 - 親子天下

想得到愛最快的方法,是試著去愛一個人. shutterstock. 「愛能治癒人們,無論是給予的人還是接受它的人。——美國心理學家卡爾.門寧格(Karl Menninger). 於 www.parenting.com.tw -

#52.怎麼樣才是愛一個人? - 雅瑪知識

愛一個人 就是把個人的安危和榮辱不自覺地置之度外,把所愛之人的一切看得至高無上。 愛一個人就是會習慣性地思念她(他),自然而然想其所想,愛其所愛, ... 於 www.yamab2b.com -

#53.男人愛一個人和喜歡一個人,都有什麼區別呢? - 知識部落格

而喜歡一個人總是希望對方朝著自己的期望發展,讓她為自己收斂個性,隱藏鋒芒。愛是成全,是包容,而喜歡呢是被成全、被包容。男人真正的愛一個人會包容她 ... 於 zhishiblog.com -

#54.蘇永康– 愛一個人好難(1999, CD) - Discogs

View credits, reviews, tracks and shop for the 1999 CD release of "愛一個人好難" on Discogs. 於 www.discogs.com -

#55.愛一個人不一定要擁有,擁有一個人就應該好好呵護她 - 日日新聞

人生,如果沒有了愛的存在,那該有多麼多麼的寂寞。然而,愛情有時候更像是一個童話故事,永遠若即若離,永遠難於把握。平淡的生活裏,我們不一定可以找到 ... 於 inewsdb.com -

#56.愛一個人,可以不必讓他知道 - 第 214 頁 - Google 圖書結果

愛一個人,可以不必讓他知道 卷三鴉片電話愛一個人,可以不必讓他知道卷三鴉片電話愛一個人,可以不必讓他知道愛一個人,可以不必讓他知道愛一個人,可以不必讓他知道愛 ... 於 books.google.com.tw -

#57.愛一個人by 張曼娟

愛一個人 book. Read reviews from world's largest community for readers. 是那些愛的百般情狀,完整了獨一無二的我們。於是,我們繼續愛,愛一個人,被一個人所愛。 於 www.goodreads.com -

#58.怎麼知道自己愛不愛一個人,該怎麼判斷? | 方格子

對於感情的感覺,人士很容易混淆的,尤其是在愛情的時候並不知道自己到底愛不愛對方,還是只是喜歡。或者愛對方到底有多深?本篇就來解說如何知道自己 ... 於 vocus.cc -

#59.但不可以超出愛自己太多!」給30世代女性超中肯的愛情建議。

後來你要的愛情,不需要完美無瑕,只需要包容與認同。 · 可以很愛一個人,但不可以超出愛自己太多。 · 快樂並不表示你有著完美的人生,而是你選擇了不去糾結 ... 於 style.udn.com -

#60.很愛一個人沒錯,錯的是不愛妳的他 - 姊妹淘

圖/Shutterstock 小琪跟阿凱交往一年多了,台北跟高雄的距離,絲毫沒有減輕小琪對阿凱的熱情,她只要一休假,就會一個人搭著客運,北上見阿凱, ... 於 babyou.nownews.com -

#61.怎樣才算愛一個人看看你有沒有這些表現 - 愛情

喜歡上一個人的感覺是很微妙的,有時候因為異性的某一個閃光點吸引到你,你對他非常崇拜,並且心裡默念要成為這樣的人, 有些人還會坦露心聲,要跟自己 ... 於 www.aboutlove.tw -

#62.愛一個人的語句 - 漢語網

愛一個人 的語句 · 1、時間的巨輪無法抹去我對你的思念縱使海枯石爛,你的身影永存於我心中。 · 2、我不相信永遠的愛,因為我只會一天比一天更愛你。 · 3、自從愛你以後才知愛 ... 於 www.chinesewords.org -

#63.愛一個人的正確方式 - Jessica

很多時候,我們都會說,我那麼愛他,愛得那麼用心,那麼用力,可是他為什麼最後還是離開了我,你說這對我公平嗎? Alina顏值高、性格開朗、還風趣 ... 於 www.jessicahk.com -

#64.愛一個人,最好的狀態是:半滿 - 今天頭條

電影《花漾》裡面的甄芙蓉很愛自己的丈夫李公子,以至於對方在外面逍遙自在,自己一個人忙裡忙外經營茶莊也無怨無悔,也甘之如飴。 於 twgreatdaily.com -

#65.愛一個人好難- 维基百科,自由的百科全书

《愛一個人好難》是香港歌手蘇永康第五張國語專輯,於1999年6月1日由福茂唱片發行。 目录. 1 曲目; 2 發行版本; 3 派台歌曲成績; 4 参考. 曲目[编辑] ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.你早晚會明白, 愛一個人最好的方式, 不是討好與不斷付出 - 趣關注

點選載入圖片即使你盡力挽回,也會感覺自己身心疲憊,心中也會感覺很無奈,你的付出往往帶給他的是一種壓力,愛一個人最好的方式從來都能不是拼命的 ... 於 auzhu.com -

#67.愛一個人好難-歌詞-蘇永康|MyMusic 懂你想聽的

愛一個人 好難-歌詞-妳說妳還是喜歡孤單其實妳怕被我看穿妳怕屬於我們的船漂漂蕩蕩靠不了岸事到如今沒有答案我的真心為妳牽絆不管相見的夜多麼難堪簡簡單單的說愛是不 ... 於 www.mymusic.net.tw -

#68.愛一個人 - 中學生網站

中文書名:, 愛一個人. 原文書名:, 愛一個人. 書籍作者:, 張曼娟. 書籍編譯者:, 張曼娟. 出版單位:, 皇冠文化. 出版年月:, 2015年4月. 版次:, 初版 ... 於 www.shs.edu.tw -

#69.你真的懂怎麼愛一個人嗎? - 每日頭條

不愛自己的人,絕不可能去愛他人。父母缺少自律,就不可能讓孩子懂得什麼是自我完善。我們推動他人心智的成熟,自己的心智也不會停滯不 ... 於 kknews.cc -

#70.愛一個人,是讓他做自己。 - 童樺(@tunghua) - Matters

愛一個人 ,是讓他做自己。如果利用對方愛你這點來控制對方變成你喜歡的模樣,這不叫做愛,叫做情緒勒索。我曾經有一位朋友,她跟她的高中同學交往了, ... 於 matters.news -

#71.一輩子只愛一個人?Celine Dion 用她的婚姻告訴 ... - Yahoo奇摩

坦言一輩子只愛過一個男人,即使他逝世後,Celine Dion 對他也依舊充滿著懷念和愛慕。 遇見伯樂來自加拿大的Celine Dion 出身 ... 一輩子只愛一個人? 於 tw.yahoo.com -

#72.愛一個人會先觀察一陣子,怕自己陷太深的星座

愛一個人 會先觀察一陣子,怕自己陷太深的星座 第一名:金牛座 第二名:天秤座 第三名:摩羯座 第四名:處女座第五名:水瓶座. 這五個星座不會一開始就 ... 於 today.line.me -

#73.愛一個人的感覺 - cihhuas的部落格

愛一個人 的感覺 ... 1、愛是兩個人的事,如果你還執著著,糾纏著,原地打滾痛苦的愛著。時過境遷之後,你會發現,是自己挖了坑,下面埋葬的全部都是青春。 2、愛是旅程,彼此 ... 於 cihhuas.pixnet.net -

#74.愛一個人

Listen to 愛一個人on Spotify. Joey Yung · Song · 2015. ... Open App. 愛一個人. Song. 愛一個人. Joey Yung, Hacken Lee. 2015. 3:17. More by Joey Yung ... 於 open.spotify.com -

#75.兩個人是種愛,一個人也能愛 - 小日子

身兼多重身分的水瓶座AB 型奇女子,下了班是樂團Blueburn 主唱兼吉他手兼鍵盤手,人生以荒謬為原則,單身幾年後近期接連談了幾段轟轟烈烈的感情。最近購入 ... 於 onelittleday.com.tw -

#76.愛一個人[陳慧琳、李克勤演唱歌曲] - 中文百科知識

《愛一個人》是歌手李克勤和陳慧琳的專輯《especial kelly》中的一首歌曲。林夕作詞,陳輝陽作曲。基本信息中文名:愛一個人演唱者:陳慧琳、李克勤作詞者:林夕作曲 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#77.歌詞-李克勤(Hacken Lee)-KKBOX - 愛一個人

愛一個人 -歌詞- 編曲/監製:陳輝陽她間中吻下去便沉睡她也許不只一個伴侶我受氣不駁嘴也被懷疑在騙她眼淚他口中有夢想不去追他最懂得努力吃喝後沉睡. 於 www.kkbox.com -

#78.研究顯示愛唔愛一個人竟可以咁控制關係長久唔係靠婚姻而係……

「愛情」是人類恆古以來便存在的一種感情,但隨著心理學與腦科學的日益發達,我們都能夠借助科學研究的力量更加了解「愛情」的本質。除了接吻這個. 於 www.hk01.com -

#79.【愛情那回事】當你太愛一個人的時候,他就不會很愛你了

但,失去愛自己的人所受到的打擊,又是否能夠比得上你傾盡一切去愛一個人而又失去的痛苦呢? 這,卻很難去說。 所以,這彷彿就注定了一切的不對等,. 於 forum.gamer.com.tw -

#80.深愛一個人,是藏不住的

有時候,我們愛一個人,卻不想讓對方知道,於是隱瞞著對方,總以為這樣對方就不會知道我們的愛,可是很多時候,我們真正愛一個人的時候,即便是隱瞞也 ... 於 www.gushiciku.cn -

#81.卑微地愛一個人、低到塵埃裡,值得嗎?一代才女張愛玲的2段 ...

張愛玲《愛》每個女性在閱讀曠世才女張愛玲的文字時,總能在某個角落找到曾經的自己,而她的文字總是沾染 ... 卑微地愛一個人、低到塵埃裡,值得嗎? 於 www.storm.mg -

#82.愛一個人電子書,分類依據張曼娟- 7375573331445 - Rakuten ...

在Kobo 閱讀張曼娟的《愛一個人》。是那些愛的百般情狀,完整了獨一無二的我們。 於是,我們繼續愛,愛一個人,被一個人所愛。 關於愛上的瞬間,愛後 ... 於 www.kobo.com -

#83.該怎麼去愛一個人,是需要學習的 - iFuun

同樣的,女人一旦愛上男人,就覺得她有必要幫助男人成長和成熟;但其實,男人談戀愛,不是為了找人管教他,他根本不需要女人幫她出主意。男人更需要的,是戀人的認可和尊重 ... 於 www.ifuun.com -

#84.【夫妻關係】徐菁遙黃浩慶祝結婚12周年Suki談夫妻之道︰愛人 ...

愛一個人 最好的方式,是經營好自己,給對方一個優質的愛人,Happy 12th Wedding Anniversary to us! ▽點擊圖片放大. 於 topick.hket.com -

#85.【真正愛一個人】從未想過計劃將來6個現象顯示你不是真心愛 ...

是因為愛他、心裡有著他,發生什麼事情第一個就會先想起他,抑或是想要有人陪時、寂寞時、需要時才會想起他?你知道嗎?世上最可悲的是,當你以為自己愛他 ... 於 topbeautyhk.com -

#86.愛一個人,可以不必讓他知道(Traditional Chinese Edition) eBook

Amazon.com: 愛一個人,可以不必讓他知道(Traditional Chinese Edition) eBook : 朵拉: Kindle Store. 於 www.amazon.com -

#87.【張曼娟,愛一個人】 兩個人相愛是為了幸福 - Facebook

【張曼娟,愛一個人】 兩個人相愛是為了幸福, 並不是不幸。 如果愛情無以為繼, 也該好好說再見, 而不是做出傷害自己和對方的事。 於 www.facebook.com -

#88.原來愛一個人「最正確的姿態」,不是追隨,而是超越:愛別人

陪你一起修炼爱情基本功,蜕变成完美睿智女人~我是小编爱分享,无论爱情中的酸甜苦辣,都可以为你指点迷津! 經常聽人埋怨,說愛一個人,實在是太辛苦 ... 於 supertime01.com -

#89.書籍《愛一個人》 張曼娟著 - 蝦皮購物

書籍#書#張曼娟#愛一個人#書籍出清購買書籍《愛一個人》 張曼娟著. 於 shopee.tw -

#90.永遠別踮起腳尖愛一個人,更深情的人賦予對方「不對等」的 ...

永遠都不要踮起腳尖去愛一個人,一開始就重心不穩的感情,遲早是要垮掉的。與其厚著臉皮、忍著性子去取悅一個不可能的人,還不如忍痛放手,成全他也 ... 於 www.niusnews.com -

#91.懂得「4個愛情真理」,你才能學會如何去愛一個人!

1、 愛別人之前,先要學會愛自己 很多人往往會把幸福和快樂的鑰匙交到伴侶手上。 其實,最好的愛人, 不是一味付出、亦不是盡情索取, 愛一個人最好的 ... 於 woman.horo88.cc -

#92.愛一個人(李克勤&陳慧琳) 歌詞合輯※ Mojim.com

愛一個人 (李克勤&陳慧琳) 作詞:林夕作曲:陳輝陽編曲:陳輝陽監製:陳輝陽男:她間中吻下去便沉睡她也許不只一個伴侶我受氣不駁嘴也被懷疑在騙她眼淚女:他口中有夢想 ... 於 mojim.com -

#93.喜歡跟愛的差別:10點告訴妳是愛還是喜歡

愛一個人 ,你在最難受的時候,可以盡情的在他的懷裡大哭,可以無所顧忌地在他面前釋放壓力。 2.在吃醋的時候. 喜歡是,看到他跟別的女孩子有說 ... 於 women.talk.tw -

#94.遇見對的人,會讓你明白愛一個人不用覺得委屈,也不需偽裝

「相遇」本身就是奇蹟,不一定是戀愛關係,而是包含了所有的遇見。就因為能夠這樣想,於是可以由衷地謝謝那些出現在自己生命裡的每個人。一個人與另 ... 於 www.vogue.com.tw -

#95.葉秉桓Bingham Yeh 《愛一個人》Love Someone Official ...

葉秉桓Bingham Yeh 《愛一個人》Love Someone Official Lyrics Video【歌詞版MV】 ... 葉 ... 於 www.dailymotion.com -

#96.一生只愛一個人 - Google 圖書結果

另外,像《飘》里的美丽少女赫思嘉,也是一个典型的单相思者,她爱上了希礼,而且不能理性化地对待希礼的冷漠,一厢情愿地从希礼的言行主观推断他是爱自己的,可事实上这个 ... 於 books.google.com.tw -

#97.愛一個人| 誠品線上

愛一個人 | 誠品線上. 愛一個人. 作者. 出版社, 皇冠文化出版有限公司. 商品描述, 愛 ... 於 www.eslite.com -

#98.越愛一個人,越要懂得“放手” -

愛情本是非常美好的,可現實生活中,多少都會有那麼幾個人被愛情傷害,從而導致人對感情失去信心。 兩個人的感情,之所以會發展到這種境地。跟愛一個人的 ... 於 news-on.info