惠允商借的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃惠禎寫的 戰後初期楊逵與中國的對話 可以從中找到所需的評價。

國立政治大學 台灣史研究所 薛化元所指導 李禎祥的 二二八事件的虐殺與逃亡 (2018),提出惠允商借關鍵因素是什麼,來自於二二八、屠殺、逃亡、肅奸、綏靖、清鄉、奸黨、陳儀、蔣介石、國民黨、台灣人、中日戰爭、國共內戰、以德報怨、南京大屠殺、中國政治文化。

而第二篇論文中國文化大學 戲劇學系 牛川海所指導 周暐閎的 探究兩岸戲劇交流──以表演工作坊為例 (2013),提出因為有 兩岸戲劇交流、表演工作坊、戰後初期、戲劇交流模式、商業戲劇、戲劇史的重點而找出了 惠允商借的解答。

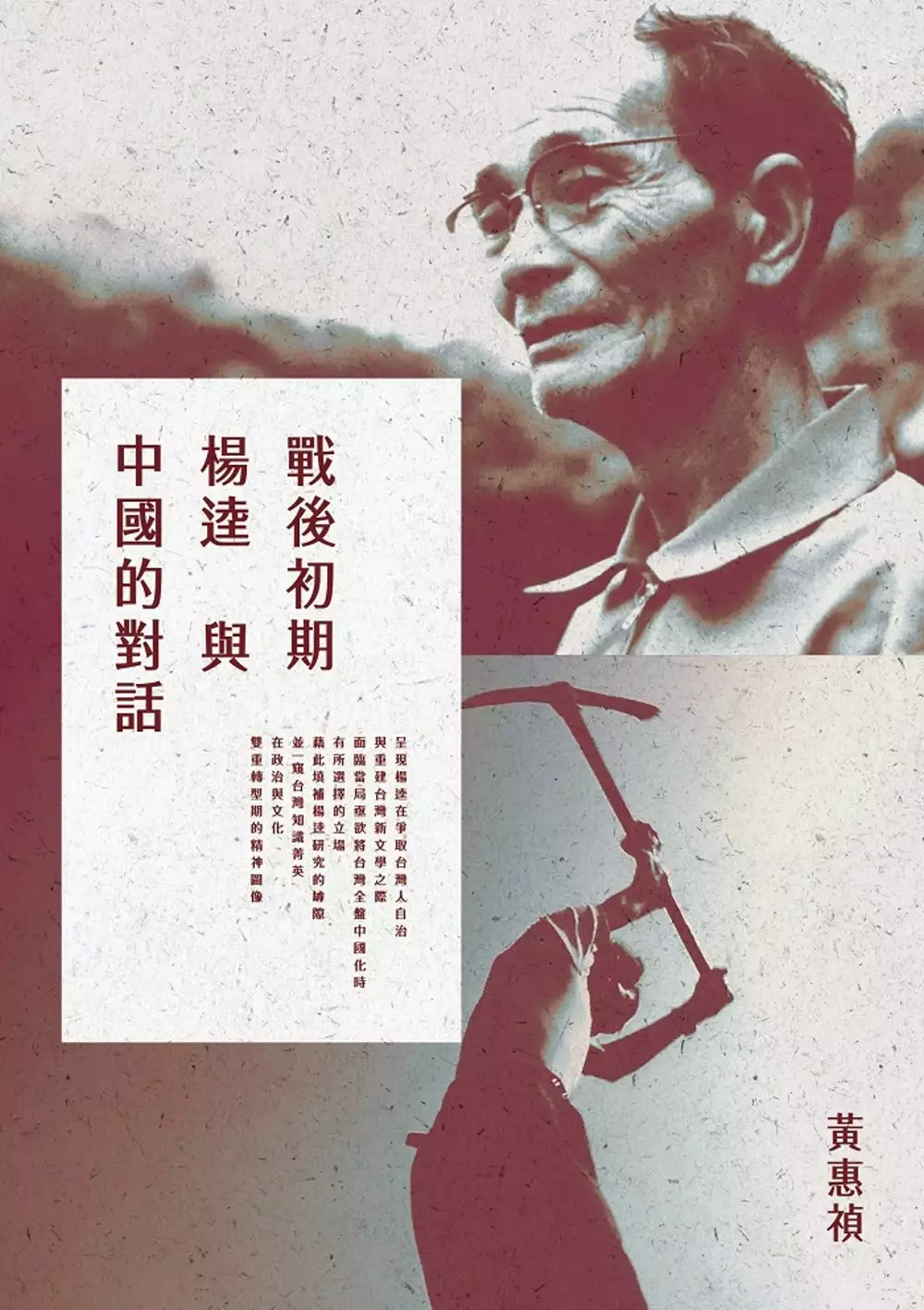

戰後初期楊逵與中國的對話

為了解決惠允商借 的問題,作者黃惠禎 這樣論述:

借助多種新出土的第一手史料, 勾畫戰後初期楊逵與中國政權、中國現代文學、中國來台人士間的對話, 呈現楊逵在爭取台灣人自治與重建台灣新文學之際, 面臨當局亟欲將台灣全盤中國化時有所選擇的立場, 藉此填補楊逵研究的罅隙, 並一窺台灣知識菁英在政治與文化雙重轉型期的精神圖像。 戰後初期(1945-1949)是台灣歷史上最為複雜,社會變動也最為快速的時代。短短四年間,台灣由日本統治轉為中國接收,台灣人並因此經歷語言轉換與政治壓迫的雙重困境。其間,以日文為書寫載體的作家如何堅持其文學志業,如何回應政權遞嬗與文化變遷,從戰前到戰後始終屹立於台灣文壇的楊逵,無疑是觀察台灣作家如何面對戰後初期的風雲

變幻時,一位具有指標性的重要人物。 《戰後初期楊逵與中國的對話》主要藉由相關文獻資料的爬梳,從幾個層面進行探討。首先,楊逵從積極組織自己的政治團體,到配合中國政府的接收,以孫文思想與三民主義進行政治啟蒙,並參與籌備中國國民黨台中市黨部的原因。其次,二二八事件期間和中國共產黨員蔡孝乾有所聯繫的楊逵,與中共在台地下黨的關係。再者,楊逵傳播的中國文學包含的作家與作品,所選錄創作的內涵與共同特色,以及楊逵引介五四以來的中國現代文學之目的。最後是釐清楊逵與大陸來台作家合作交流的思想基礎,以及彼此在文學理念與文化立場上的異同。藉此呈現戰後初期楊逵在爭取台灣人自治,與重建台灣新文學之際,面對當局亟欲將

台灣全盤中國化時有所選擇的立場,以填補戰後初期楊逵研究的罅隙,並一窺台灣知識菁英在政治與文化雙重轉型期的精神圖譜。

二二八事件的虐殺與逃亡

為了解決惠允商借 的問題,作者李禎祥 這樣論述:

從人權史的視野來看,二二八既是一場大屠殺,也是一波大逃亡,兩者有緊密的因果關係。而屠殺背後,有陳儀當局對二二八危機處理的縝密計畫,以及複雜的政治操作。操作的核心策略,是製造和擴大誤解,除極力誇張本省人的暴行和外省人的災情外,更將當時國軍兩大敵人:日本人與共產黨,嫁接到台灣的抗爭民眾(官方稱為「奸黨」),並燃起中國民族主義的怒火,將國軍對日本人的仇恨,報復到台灣人身上。故國軍在二二八的虐殺手段,處處可見對日軍暴行的模仿。日軍暴行的殘忍、中國政治的險惡、台灣命運的悲哀,這三者緊密扣動的關係,是二二八最重要而深隱的脈絡之一。此種二二八悲劇的強度,直接影響二二八逃亡的廣度。為了躲避殺戮,成千上萬人展

開逃亡,從平地潛隱山區,從島內偷渡島外;墓地糞坑、天花板上、榻榻米下,都有人藏身。當局為了獵捕逃亡者,祭出懸賞、擄人、自首自新、連保連坐、戶口清查等措施;相形之下,逃亡者的應變非常有限。但因為外來政權對台灣比較陌生,仍有許多漏網之魚。除了「有形」的逃亡外,還有「無形」但影響更深遠的「心靈逃亡」:在大屠殺的陰影和白色恐怖的高壓下,兩、三代台灣人自願或被迫噤聲,逃離對二二八的記憶、接觸與討論。

探究兩岸戲劇交流──以表演工作坊為例

為了解決惠允商借 的問題,作者周暐閎 這樣論述:

摘 要回顧兩岸戲劇發展,因為時空背景與地理環境的差異而呈現不同樣貌。1949年以前的兩岸關係較為單純,隨著中華人民共和國成立與中華民國政府播遷臺灣,雙方一直處於對峙的特殊狀態,時至今日更有了錯綜複雜的政治關係。在雙方文化體交流當中──戲劇作為一門綜合性的藝術,它是直接面對社會大眾,因此可作為雙方一項重要指標。而它也是表現一地區的文化藝術涵養實力,並隨著近代走向高度產業化的同時,讓藝術價值和商業價值充分展現出來。而【表演工作坊】是兩岸熟悉的知名商業劇團,過往已有就該團進行研究的報告和論文,多半鎖定在經營探究;本文則以上述為利基進一步從社會面、歷史面、藝術面等方式進行探究,並以戲劇美學角度來審視

該團為何能在兩岸成功的原因。首先,本文將探究戰後四年間,大陸劇團和劇人赴臺演出交流之情況,並啟了何種作用;其次,對兩岸開放交流後雙方戲劇交流的概況進行梳理。並從中整理戲劇史中重要時間點事件,進一步分析雙方在進入彼岸演出的模式;其三,試圖從單一個案──【表演工作坊】進行解析並對其成功經驗加以總結。其四,針對該團舉出四個代表劇作,分別就不同交流面向加以分析,試圖窺探產業化的過程中,如何保有藝術化和商業化的兼顧與交流成功的因素點為何。基於上述研究目的,故筆者的研究方法是採取蒐集相關論文、報紙新聞、專書和節目手冊等進行文獻探討,輔以訪談部分參與人士。研究顯示,第一,戰後四年間是兩岸戲劇交流的濫觴,彼時

是大陸劇作、劇人與劇團大量到臺的時候,它為當時臺灣帶來新的一番局面。然而,島內因素加上國府的遷臺,兩岸分治,使得剛起步的兩岸戲劇交流從而中斷。第二,1987年兩岸開放探親之後進一步開放交流,就戲劇交流的模式依序從學校與民間學術的交流到節慶上的交流再到地區上的交流。第三,【表演工作坊】代表著臺灣在大陸深耕開拓成功的劇團,從最早的《紅色天空》開始到《暗戀桃花源》、《如夢之夢》、《寶島一村》和相聲劇系列,越來越多的作品相繼「登陸」演出。藉由從臺灣經驗的現象歸納出來,加以用來借鏡在本地或大陸的戲劇產業化是有所作用的。本文提出以兩岸交流的視野角度來看待【表演工作坊】,彰顯透過戲劇這一藝術形式的獨特魅力,

讓戲劇做為交流的一項方式發表愚見,期望透過這次論述重新省思藝術本身及其蘊含作用於交流價值上的意義。從而為兩岸戲劇產業化運營提供一些建議。關鍵詞:兩岸戲劇交流 表演工作坊 戰後初期 戲劇交流模式 商業戲劇 戲劇史