心舞臺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦維克多‧雨果寫的 巴黎聖母院(鐘樓怪人)【獨家復刻1831年初版作者手稿&1888年經典插畫|法文直譯全譯本】 和的 兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自野人 和蘭臺網路所出版 。

國立臺灣師範大學 美術學系 白適銘所指導 蕭凱中的 公辦美展機制下的臺灣篆刻發展研究―以全國美展與省展獲獎作品為例(1971-2006) (2018),提出心舞臺關鍵因素是什麼,來自於臺灣篆刻發展史、公辦美展機制、全國美展、省展、篆刻。

而第二篇論文臺北市立大學 中國語文學系博士班 潘麗珠所指導 蔡明蓉的 《荷珠新配》研究 (2013),提出因為有 荷珠新配、荷珠配、金士傑的重點而找出了 心舞臺的解答。

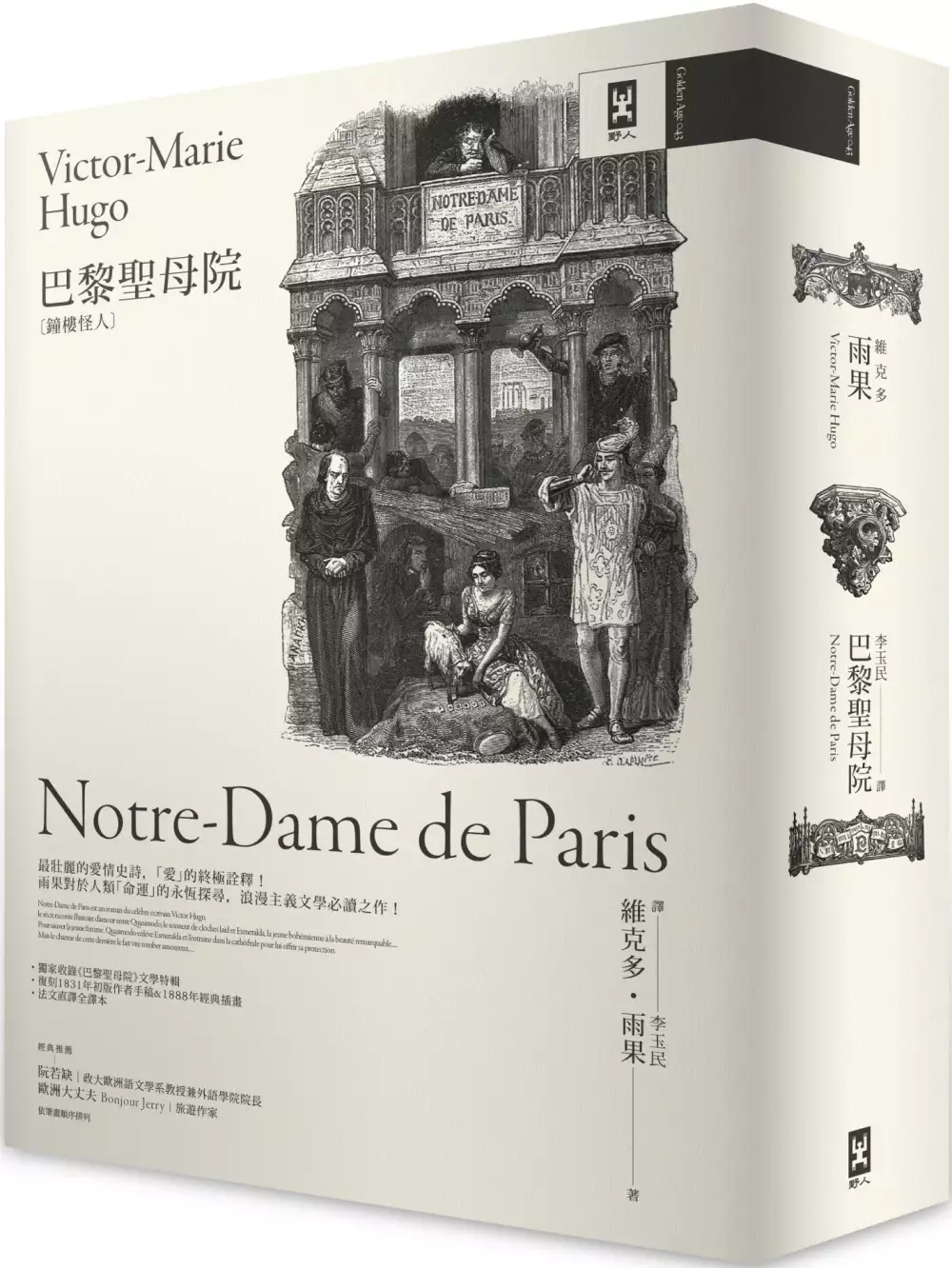

巴黎聖母院(鐘樓怪人)【獨家復刻1831年初版作者手稿&1888年經典插畫|法文直譯全譯本】

為了解決心舞臺 的問題,作者維克多‧雨果 這樣論述:

最壯麗的愛情史詩,「愛」的終極詮釋 雨果對於人類「命運」的永恆探尋 浪漫主義文學必讀之作 ★經典法文全譯本★ ★獨家復刻1831年初版作者手稿、1888年美國版全書插畫★ ★獨家收錄《巴黎聖母院》文學特輯★ ※改編音樂劇連續七年登「開賣最賣座」金氏世界紀錄 ※英國《泰晤士報》十大必讀文學經典、美國《紐約時報》世界十大名著 「(雨果)像暴風一樣轟響在世界上,喚醒人心靈中一切美好的事物。」──社會主義、現實主義文學奠基者瑪克西姆・高爾基(Maxim Gorky) 「一位超越國境的天才。」──法國著名詩人波特萊爾(Charles Pierre Baudelaire) 「

沉浸在雨果之中,就好像是沉浸在大海之中。」──法蘭西學院院士埃米爾・昂里奧(Émile Henriot) 一八三〇年法國七月革命的隆隆砲火中,雨果僅花了五個月的時間就創造出《巴黎聖母院》。透過富裕與貧窮、美與醜、善與惡的對立,雨果宛如藉由這部愛情悲劇反映出當時巴黎社會統治者與人民衝突的樣貌。 這是一部顯示巨大思想力量和藝術力量的作品,因其離奇浪漫、真實尖銳,被改編成歌劇和電影,與小說同時廣為流傳。作品中一幕幕驚心動魄、變幻莫測的奇妙場面,演繹著刻在聖母院牆壁上的神祕希臘字「ΑΝΑΓΚΗ」(命運)。 人見人愛又純真美麗的女孩愛絲美拉達、殘疾醜陋而心地善良的加西莫多、人面獸心又陰

險毒辣的宗教鷹犬弗羅洛、失去愛女而隱修的香花歌樂女、手揮長柄大鐮橫掃禁衛軍的乞丐王克洛班……他們的身世與經歷都十分奇異,卻又像史詩中的人物,就連大教堂也有了靈魂,有了生命…… 經典推薦 ★ 阮若缺|政大歐洲語文學系教授兼外語學院院長 ★ 歐洲大丈夫Bonjour Jerry|旅遊作家

心舞臺進入發燒排行的影片

韋佳德 參與【圓夢心舞臺】20190302 - 超越自我愛無礙 - 陳明瑟、 陳彥廷

#韋佳德 #RiccardoMoratto

公辦美展機制下的臺灣篆刻發展研究―以全國美展與省展獲獎作品為例(1971-2006)

為了解決心舞臺 的問題,作者蕭凱中 這樣論述:

建構臺灣藝術史觀,為目前官方文化政策的重要目標,歷史脈絡的梳理自是首要課題,針對臺灣篆刻發展研究的築基工程,已有大體架構與規模,綜觀目前的相關論著,大致可以分成幾個類形,以人、以史、以譜或者綜合性質的印學研究,前兩者多著重於前輩印人的生涯史與藝術成就,或討論特定時期的篆刻發展與印社活動;後兩者如印譜研究與印學資料庫的建置(如真微印網)。臺灣篆刻從明清時期之淵源作為開端,歷經日治時期的首次萌興,直至戰後渡海印人的傳承方為興盛,在戰後的研究部分,隨著以人、以社團為主的研究陸續發表,脈絡也愈是明朗而清晰,但至今尚未有針對於公辦篆刻獎賽之研究。公辦美展是為臺灣篆刻發展中重要一環,其制度源自於日治時期

,一直是臺灣美術最具權威性的官方肯定途徑,但當時並無篆刻獎項設置,戰後始有定期舉辦(自1971年後之「全國美展」與1985後之「省展」),歷屆以來,透過中央的直接支持與競展機制的不斷完善,儼然成為臺灣篆刻發展的核心舞臺,可由連年展賽的推演,觀察出對於印風、作品形式的影響,以及臺灣印壇的時代現象。因此,著手「公辦美展機制下的臺灣篆刻發展研究」,意義重大。本論文檢視歷來學術研究,回顧學者從日治時期到戰後的論述,梳理公辦美展篆刻類之沿革,作為基礎,接著深入分析歷來制度之嬗變,著手獲獎作品的形式析探與風格評比。以臺灣篆刻的發展與傳承為經,公辦美展機制與篆刻類獲獎作品為緯,討論機制運行的影響,以及作品印

風流變脈絡與時代意義,了解公辦美展對於臺灣印壇的影響力,置諸於臺灣篆刻發展史之中,為官方設置美展之價值定位,以期補充過去較少人關注與整理的部分。

兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊)

為了解決心舞臺 的問題,作者 這樣論述:

是由兩岸近代史學界合作撰寫的中國近代史(1840—1949),參與者共57人。分晚清卷和民國卷,各卷又分別分為上、下兩冊,上冊為通史,下冊為專題史。本書論述了近代史上的一系列重大問題,比較全面和系統地展示了自1980年以來近代史方面的新研究成果。本次推出的是晚清卷。

《荷珠新配》研究

為了解決心舞臺 的問題,作者蔡明蓉 這樣論述:

2009年5月9-10日,「蘭陵劇坊」為慶祝三十週年並祝賀當年指導老師吳靜吉七十歲生日,三代蘭陵人以「演員接力」的方式重現《荷珠新配》。劇中人各懷鬼胎、爾虞我詐的情節、自然諧趣的對話,使全場笑聲連連,演員爐火純青的演技,更被劇評家鴻鴻稱為這是「一部活生生的臺灣現代劇場史」。隨著「蘭陵三十,傳奇再現」慶祝活動的進行,筆者拜讀了吳靜吉、石光生、鍾明德、于善祿……的文章,因許多學者專家對《荷珠新配》的歷史定位,多停留在「蘭陵劇坊」肢體訓練對該劇或劇壇所形成的影響,而忽略了《荷珠新配》本身的價值所在,故本論文嘗試在既有的基礎上,另闢蹊徑,以確認其價值與地位。 《荷珠新配研究》全文約十二

萬字,共分成八章,除第一章概述研究動機、目的、方法、範圍及其困難外,其餘各章分別就歷史傳承、劇本創作、戲劇演出,進行討論:首先,在歷史傳承上,為了解《荷珠新配》的起源與發展,第二章綜合爬梳整理從唐五代、宋元、明清、民國時期之相關文獻資料,並參考劉慧芬《京劇劇本編撰理論與實務》一書的繪圖方式,製成角色人物關係圖,以揭開庶民文學流傳廣布的面紗。第三章則以歸納、分析的方式,檢視各時期創作者面臨國家政治及社會經濟丕變,其內心希冀、託物寄興或自我省思,以見金士傑《荷珠新配》主題思想的歷史承繼與現代融攝。 其次,在劇本的創作上,黃美序〈從《荷珠配》到《荷珠新配》〉一文,直指《荷珠新配》移植了《荷珠配》的

語言文字、情節動作,對此金士傑曾表示經過多次的改編,對其間的承襲或置換早已不復記憶。職是,第四章從語言文字、戲劇動作,來比較分析兩劇本的承襲或置換,可知《荷珠新配》的承襲,不是表面上的堆疊,而是緣自於戲劇生命,無可取代的語言。雖然《荷珠新配》有不少吸收和改編的現象,但進一步比較分析戲劇結構、語言動作,也可發現《荷珠新配》引發熱烈迴響,超越原作《荷珠配》的地方 在戲劇演出上,因演員對角色人物的塑造與詮釋,不僅影響了觀眾對戲劇內涵的理解,更間接促成了戲劇生命的延長。然《荷珠配》與《荷珠新配》分屬不同劇種,故在探討角色原型與新創的議題上,援引「評藝三論」、「肢體語言」,做為第五章、第六章的研究張本

,探看各演員在表演藝術上的實踐。再者,戲劇演出應以觀眾審美趣味、時代潮流作為設計前提,故第七章檢視《荷珠新配》創作的時代背景以及舞臺演出的效果後,再依據姚一葦「藝術即表現」、愛德華•賴特(Edward A. Wright)「歌德三問題」的主張,檢視各種舞臺形式的實踐「表現得如何」及「是否值得」,由此探索與時俱進的戲劇形式,並沒有像1980年《荷珠新配》一般,掀起戲劇風潮的緣由。 雖然《荷珠新配》並不是全新的作品,但透過歷史文獻的爬梳整理、創作的比較分析、戲劇演出的呈現,便可發現《荷珠新配》在時代洪流中,依然挺立及廣布流傳的價值與意義。