德國u型潛艇的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)安格斯•康斯塔姆寫的 日德蘭1916:勝敗攸關12小時 和ErikLarson的 死亡航跡:豪華巨輪露西塔尼亞號,扭轉一戰的致命十八分鐘都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自上海社會科學院 和漫遊者文化所出版 。

國立政治大學 外交學系戰略與國際事務碩士在職專班 魏艾所指導 盧永榮的 中、美石油戰略競合之研究-兼論對我國國家安全的影響 (2012),提出德國u型潛艇關鍵因素是什麼,來自於石油安全、能源外交、軍事戰略、國家安全戰略、經濟發展。

日德蘭1916:勝敗攸關12小時

為了解決德國u型潛艇 的問題,作者(英)安格斯•康斯塔姆 這樣論述:

日德蘭海戰是第一次世界大戰中規模最大的海戰,也是歷史著名的海戰之一。1916年5月31日,約翰·傑利科指揮的英國大艦隊和萊因哈特·舍爾指揮的德國公海艦隊在丹麥白德蘭半島的以西相遇。此後的十二個小時裡,雙方大小兩百餘艘艦船在北海海面上展開了一系列規模宏大的戰事。戰列艦與戰列巡洋艦如鋼鐵巨獸般隔著遠距離相互噴吐著火焰,而成群的驅逐艦英勇地穿梭槍林彈雨,近身向敵方發出致命的魚雷。當北海上空的硝煙終於散去,近萬名水兵永遠地葬身海底。 同樣,日德蘭海戰也是個長久未解的謎團。這是一場參戰雙方都宣稱自己獲勝的戰爭,也是一場著實難以區分勝利者和潰敗方的戰爭。艦隊規模落於下風的德國公海艦隊給對手造成了極大打擊

,而英國大艦隊卻仍保持了對德的海上封鎖。精心謀劃的德國海軍並未達成預期中的“實力均衡”,而英國海軍作為老牌勁旅,也未能取得一場萬眾矚目的“特拉法爾加式”勝利。 一個多世紀後,北海的濃霧已然消散,而人們對這場戰役的好奇卻絲毫不減。具體而言,戰鬥過程究竟是怎樣的?T字橫頭、戰術大轉向、驅逐艦進攻……這些技戰術在當時何以實施?水兵們見證這場畢生難遇的激戰時是何等心情?宏觀而言,在那個推崇海權論的時代,英德兩國艦隊在交鋒之前經歷了怎樣的大規模海軍軍備競賽?這場在高潮戛然而止的戰役,又何以具有決定性的歷史意義? 安格斯·康斯塔姆(Angus Konstam) 是一位受人尊敬的作家

和歷史學家。他對寫作充滿熱情,名下著作逾百本,既有魚鷹出版公司(Osprey publishing)出品的眾多軍事和海軍題材的小篇幅作品,也有大型歷史類書籍。所涉題材之廣泛,一如其知識面與興趣面。他最知名的研究領域是海盜史,代表作有《世界海盜全史》《世界海盜地圖集》等。 康斯塔姆出生於蘇格蘭的亞伯丁,在奧克尼群島長大,現居愛丁堡。他先後於不列顛皇家海軍學院和亞伯丁大學歷史專業就讀,後又取得聖安德魯斯大學碩士學位,方向為海洋研究。康斯塔姆曾是一名皇家海軍軍官,也當過水下考古學家和博物館館長。寫作之餘,他經常以海盜專家和歷史評論人的身份做客電視和廣播節目,也頻繁出席各類公開演講活動。 康斯塔姆

熱衷於以偵探般的方式進行歷史研究:收集碎片化的資訊,最終彙集成優秀的故事。正如他所述:“我堅信敘事歷史的力量:將事實與資訊整合起來,然後編織成一個可讀性和知識性兼備的故事。實際上,一段好的敘事歷史應該帶領讀者踏上回到過去的旅程,這段旅程在他們合上書後仍無法忘懷。” 序 關於距離、方向和時間的說明 引子 第一部分 決戰難免 第一章 無畏艦橫空出世 第二章 開赴決戰場 第三章 費舍爾的荒唐 第四章 首輪交鋒 第五章 誘敵出港 第二部分 泰坦交鋒 第六章 春季出擊 第七章 發現敵艦! 第八章 該死的船 第九章 向北撤退 第十章 傑利科介入戰鬥 第十一章 無畏艦上陣 第十二

章 戰術大轉向 第十三章 再逢良機 第十四章 哈托格的死亡之行 第三部分 舍爾脫身 第十五章 光線趨暗,希望漸微 第十六章 黃昏對決 第十七章 夜幕掩護 第十八章 偵察敵陣戰線 第十九章 一支驅逐艦隊的覆滅 第二十章 突破重圍 第四部分 取勝無望 第二十一章 空蕩的海面 第二十二章 宣傳戰 第二十三章 孰為勝者? 第二十四章 縱觀全域 後記 附錄 參加日德蘭海戰的大艦隊 參加日德蘭海戰的公海艦隊 參考文獻 注釋 日德蘭海戰是個謎團。這是一場參戰雙方都宣稱自己獲勝的戰役——但它也是一場難以區分勝利者和潰敗方的戰役。當天北海海域彌漫在一片大霧之中,這似乎也給事實蒙上了

一層神秘的面紗。一個世紀後的今天,事情已經變得明朗一些。儘管當年參戰的水兵已不復在人間,沒有誰能跟我們說說他們的故事,但許多人記錄下了自己的經歷,使我們不乏第一手資料。實際上,資料數量太多了——其中許多描述相互矛盾,甚至乾脆就是錯誤的。不過這也不足為奇,鑒於這場戰役戰線拉得太長,情況過於複雜,沒有哪位親歷者能夠盡覽全域。我們還掌握了其他豐富的、更官方的記錄,而且就在近期,人們又發現了日德蘭戰役中許多戰艦的殘骸,並對其進行了考察。這團迷霧終於開始漸漸消散。 我第一次聽說這場戰役時還是個孩子。在奧克尼(Okerney)就能夠看到大艦隊戰時所用的廣闊錨泊地,如果在這裡長大,一想到斯卡帕灣(Scap

a Flow)曾經滿是戰艦,在1916年的5月轟隆著駛出這片寬闊隱秘的錨泊地去參加戰鬥,你就不禁會心馳神往。最早瞭解到關於這場戰鬥的資訊時,我還處於少年時代,當時我就被一排排在戰鬥中膠著的無畏艦及成群快速出擊的驅逐艦的故事深深吸引了。於我而言,毫無疑問是英國贏了。畢竟,德國失敗的確鑿證據從我的臥室視窗就能看到。它俯視著德國投降後公海艦隊被扣押的地方,一年之後,德國海軍就在這裡將整個艦隊鑿沉,從而不令其落入協約國手中。後來,我甚至潛到那3 艘仍躺在這片水域的德國無畏艦旁——它們像是一座座鏽跡斑斑的水下紀念碑,提醒著人們德國曾試圖從英國手中奪走制海權。這3艘戰艦全都參加了那場在白德蘭半島附近展開的

戰役。 由於生長在奧克尼,我還知道另外兩位參加過日德蘭海戰的“老兵”,它們也長眠於斯卡帕灣底,這更加令我心痛。1917年,“前衛號”無畏艦在其停泊地爆炸了,這是一場由彈藥庫意外爆炸造成的悲劇。它的殘骸現如今還散落海底。其次是“皇家橡樹號”,帶著它的834名船員沉入海底,從我的臥室視窗幾乎就能看見它沉沒的地方。它雖然在日德蘭一役中倖免於難,但卻在1939年另一場戰爭爆發伊始便被德國U型潛艇擊沉在斯卡帕灣的錨泊處。後來,我加入了皇家海軍,這一經歷讓我有幸讀完了大學,並使我越來越癡迷海軍歷史。幾年的海軍經歷讓我對參加過日德蘭海戰的水兵當時可能過的生活有了一定的瞭解,儘管他們的海軍生涯與我的全然不同

。不過,關於這5 艘沉船的記憶從未從我腦中消失,對他們象徵意義的思考也一直縈繞在我腦際。 今天,無畏艦時代似乎早已被人們遺忘在記憶深處。跟一個世紀前相比,如今的皇家海軍簡直連它的影子都不如,當時的英國海軍力量可謂如日中天。帝國的勢力也是如此,盛極一時,因為海軍和帝國之間有著密不可分的聯繫。將它們聯繫在一起的正是“海權”(seapower)——日德蘭一戰正是為爭奪這一極為重要的資產而打響的。英國依賴其對海洋的控制,如果沒有艦隊,它的帝國勢力就會像一堆枯枝落葉一樣土崩瓦解。而海權的真正裁決者是戰列艦隊——一國的無畏艦部隊。如今看來,這些用鋼鐵打造的龐然大物可能看起來像是從20 世紀初“蒸汽朋克式

”幻想中走出來的,但它們卻代表著那個時代的工業和技術力量。無論這些艦船是英國的還是德國的,它們都集雄偉、優雅與破壞力於一身,而這破壞力比之前任何軍艦都強得多。 我對這些巨艦的癡迷從未衰減,反而日漸強烈。關於它們的故事,尤其是那場偉大的考驗,我瞭解得越多,就越對日德蘭著迷。關於這場戰役的書都能裝滿幾個圖書館了——有些支持這一方,有些贊同另一方,而更多的是對戰鬥進行刨根問底的分析。自從艦隊班師回港以來,關於這場戰役各個方面的爭論一直鋪天蓋地,從艦船的設計,到運用艦船的方法和策略,再到更偏技術層面的敵對雙方火控系統。跟希佩爾和貝蒂一樣,傑利科和舍爾也都做出過各自的評論。我對這一切研究得越多,越覺得

自己的看法在不斷地改變。我開始感到自己越來越敬重傑利科和舍爾了,他們在使用沒有參戰經歷的艦船和長炮進行戰鬥的同時,還得應付新的戰爭要素,如魚雷、潛艇、飛機和無線電。我要向他們脫帽致敬。 最重要的一點是,我覺得日德蘭海戰還跟一個世紀以前一樣,今天的人們對它仍然知之甚少。許多人用“非決定性”(indecisive)一詞形容這場戰役——一場全無成就的戰役,對戰局的決定性意義更是寥寥。其他人則將其視作英國的勝利,因為它依然保持著絕對的海上優勢,而德國人已經倉皇逃回港內,而且日德蘭一戰之後,他們似乎不願再駛出港口。另有少數人將雙方艦船損失和人員傷亡數量加以對比,作為例證,聲稱是德國人贏了。當然,跟一個

月後索姆河戰役中的流血相比,這點兒傷亡顯得無關痛癢。但儘管如此,索姆河一戰也不是決定性的——雖然人員傷亡超過100萬,但這場大屠殺對結束戰爭仍沒有起到多大作用。相比之下,日德蘭海戰中的傷亡雖不及索姆河戰役的百分之一,但在最終確保德國戰敗這方面,卻比西線上任何數量的死亡所作的貢獻都大。總之,日德蘭海戰的關鍵不在於取得成功而在於不容失敗——奪得勝利的桂冠固然可喜,但海上的失敗則無異於輸掉整場戰爭。這也是為什麼說日德蘭海戰是第一次世界大戰中最具決定性意義的戰役之一,以及一個世紀之後,它為什麼應該得到人們更多的瞭解。 安格斯·康斯塔姆 2016年於愛丁堡

德國u型潛艇進入發燒排行的影片

【UMA檔案】

1915年7月30日

在第一次世界大戰期間

一艘英國的貨船伊比利亞號

在從英國曼徹斯特到美國波士頓的途中

在愛爾蘭海岸附近受到德國潛艇U-28的攻擊

德國潛艇U-28向伊比利亞號發射魚雷

並且擊中了該船船尾

伊比利亞號沉沒的速度很快

船頭幾乎垂直地翹向空中

遭到襲擊後不久後就下沉至海中

造成7名船員不幸喪生

重點不是在這起攻擊事件

畢竟在那個戰爭的年代

什麼攻擊都有可能發生

這起事件讓人值得注意的是

當伊比利亞號下沉時發生了爆炸

竟然有個不明的巨型生物伴隨著爆炸

被拋出了水面

這巨型UMA後來被稱為U-28生物

【本影片內容圖片取自網路或電影及遊戲照片,如有侵權請來信告知】

大家好,我是調查員JESTER,如果喜歡我的頻道,麻煩請您訂閱與按下小鈴鐺,您的支持是我最大動力。

訂閱 JESTER頻道 https://reurl.cc/oDrmXV

合作信箱 [email protected]

中、美石油戰略競合之研究-兼論對我國國家安全的影響

為了解決德國u型潛艇 的問題,作者盧永榮 這樣論述:

冷戰結束後,以往來自敵國或他國以軍事、政治和外交等面向,對國家安全(national security)及人類生存構成影響的「傳統安全」(Traditional Security)威脅因素,已隨著全球化帶來的效應產生轉變,全球面臨非傳統安全(Non-Traditional Security)的挑戰,包括經濟安全、金融安全、環境安全、能源安全、文化安全等威脅均大幅上升,其中能源是工業建設、經濟活動與國家發展不可或缺的戰略資源,是國家發展環節中最要要的關鍵,而石油即將耗竭也是全球將面臨的嚴重課題,近百年來因爭奪石油引發多次的區域衝突,並擴散成為全球的能源危機,石油已成為影響國家安全的最直接戰略威

脅。1970年代的能源危機使美國警覺石油的重要戰略地位,長期以來透過其國際強權的地位,積極對全球主要的石油生產區採取戰略佈局;1970年代後期起,中國的改革獲得耀眼的成效,經濟的成長帶動能源的龐大需求,1993年中國更成為石油淨進口國。中國逐漸正視到石油將是關係未來經濟持續成長的關鍵,於是挾以經濟、外交、政治等手段向中東、中亞、拉丁美洲乃至於非洲積極佈局展開油源開發觸角,引發西方國家對「中國能源威脅論」之隱憂。石油已經成為維繫國家穩定發展的重要因素,石油安全既是經濟問題,更是政治問題、國家安全的核心。因此,爭奪石油成為地區衝突的導火線,隨著中國經濟崛起後政經力量的茁壯,中國透過各種手段在主要產

油國甚至美國國內相關企業著力日深,已對美國的利益產生嚴重威脅,中、美都在極力的爭取石油主導權,希望透過石油的控制力量,從而獲得對全球經濟的操控能力。石油安全往往牽動國際政治問題,愈發凸顯石油在國家安全戰略地位的重要性。長期仰賴石油進口,對我國國家安全容易受國際局勢影響,中美雙方在各種國際活動中,因石油產生的競合關係,恐令我國隨中美的互動關係產生轉變,因此對中美在石油安全競合的過程中,其雙方的發展與效應及對我國國家安全的影響,值得我們加以觀察與探討。

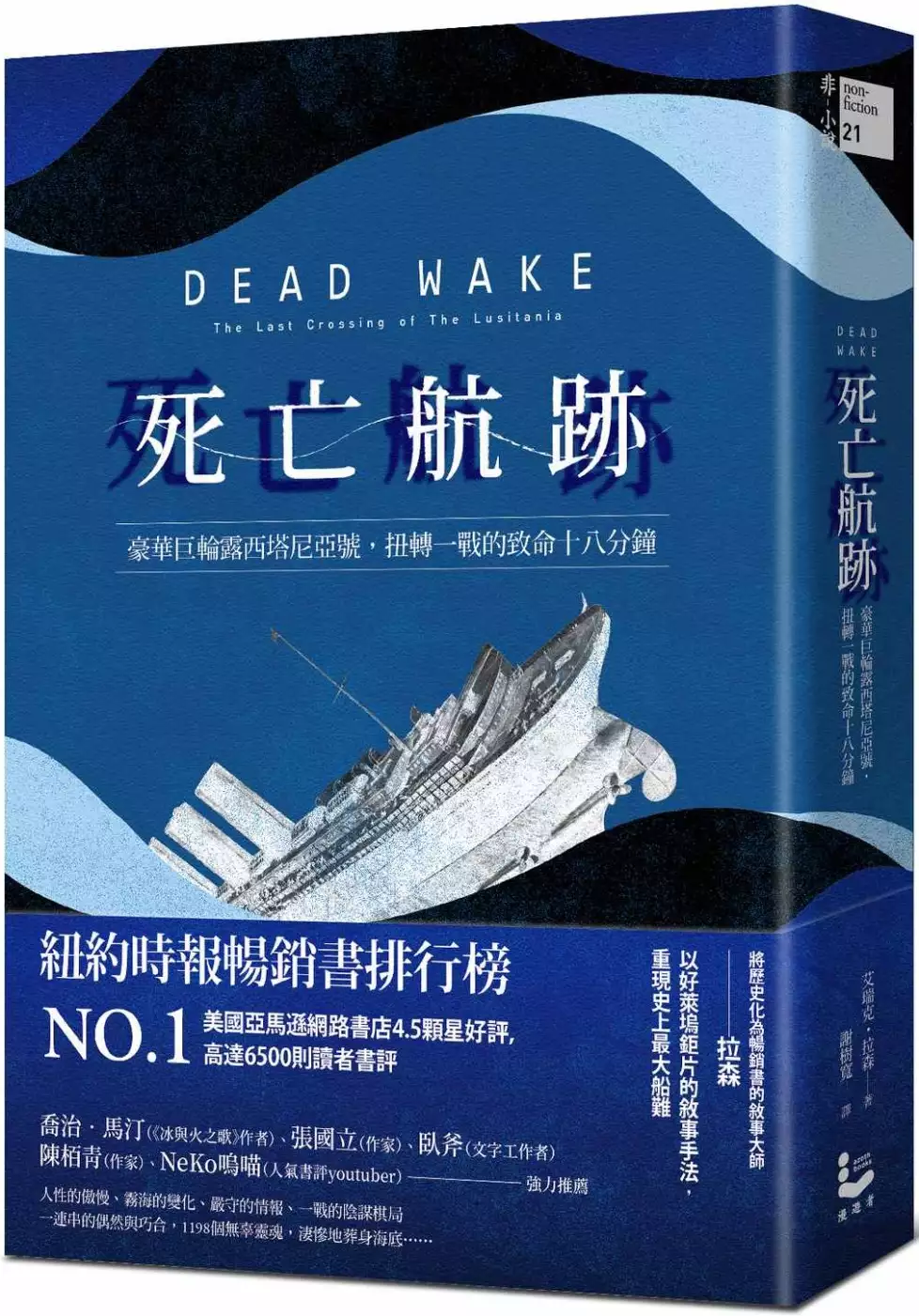

死亡航跡:豪華巨輪露西塔尼亞號,扭轉一戰的致命十八分鐘

為了解決德國u型潛艇 的問題,作者ErikLarson 這樣論述:

◆紐約時報暢銷書排行榜第一名◆ 美國亞馬遜網路書店4.5顆星好評,高達6500則讀者書評 將歷史化為暢銷書的敘事大師──拉森 以好萊塢鉅片的敘事手法,重現史上最大船難 人性的傲慢、霧海變化、嚴守的情報、英國政府的密謀 造就一連串的偶然巧合與錯誤估算 1198個無辜的靈魂,淒慘地葬身愛爾蘭外海 ★《冰與火之歌》作者喬治・馬汀: 好看極了,從頭到尾引人入勝! ★《紐約雜誌》: 我們已經等不及看詹姆斯・卡麥隆拍出艾瑞克・拉森的《死亡航跡》! ★《舊金山紀事報》: 這本書會讓李奧納多・狄卡皮歐搶著買下電影版權。 ◎一位訂好船票的旅客在旅館度過

了輾轉難眠的一夜, 一整晚她都聽到一個聲音說: 「如果你進到你的臥艙,你就再也出不來。」 ◎稍早,邱吉爾發信給英國貿易部主管: 「最重要的是吸引中立船隻到我們的海岸,尤其是希望將美國捲入對德國的衝突。」 ◎啟航前,報社記者訪問了乘客范德比爾特: 「這次是否會跟你上次選擇不搭鐵達尼號一樣幸運?」 這位美國鐵路大亨面露微笑,未發一語。 ◎在鐵達尼號沉沒時倖存的時尚設計師,這次選擇取消露西塔尼亞號的船票; 上回恰好取消搭乘鐵達尼號的美國花花公子,這次卻自信滿滿, 搭上了號稱沒有德國潛艇能追上的露西塔尼亞號…… 露西塔尼亞號,與「鐵達尼號」齊名的史上

最快郵輪 同樣大得像座山、同樣有「永不沉沒」的美譽 卻像約好了似的,先後沉入海底 人為的疏失、被忽略的警訊、一戰的陰謀棋局 歷史的偶然與巧合,隱隱交纏的宿命,竟如此殘酷的相似…… 死亡航跡【航海術語】:船隻或魚雷在海面上留下的跡線 一九一五年五月一日,豪華海上郵輪露西塔尼亞號從紐約出發,航速高達25節,載著千餘名乘客(其中有123位美國人)與數量可觀的兒童和嬰孩,前往英國利物浦。 北方不遠處就是白星郵輪的碼頭,三年前,接近五月時,鐵達尼號原定要在這裡入港。如今,冠達船運的露西塔尼亞號是真正的世界第一。 當天一早,紐約市的報紙上才剛刊登了德國大使館的警告。

不久前,德國宣布英國周遭海域為作戰區:就算是商用或中立國船隻,只要往英國方向行駛,都可能遭到德國U型潛艇攻擊。 然而,露西塔尼亞號的船長卻認為,這號稱「海上灰狗」的世界第一快郵輪,必能躲過德國潛艇的魚雷威脅,殊不知最料想不到的災難,正等在前方…… 擅長將歷史寫得像小說般精采的拉森,將船上旅客的證詞、U型潛艇指揮官的戰爭日誌、祕密攔截和解碼的無線電訊息、被愛沖昏頭的美國總統情書,交織出一個融合真實事件的海上驚悚故事。 大海上最醒目的大船,第一次世界大戰最頂級的戰利品 拉森以優雅而懸疑的手法,傳達了第一次世界大戰最悲劇性的事件,讓露西塔尼亞號遭德國潛艇擊沉的故事多線敘事同時進

行,營造兩艘船逐漸逼近時的巨大恐懼氣氛……他對英國事先掌握情報且眾多旅客期待下仍未派出軍艦護衛的處置方式,提出了更多的洞見。綜合政治、經濟、科技、甚至天候狀況等多方因素,他為這場看似不可能、實則不可避免、最終震動了全世界的災難提供了全新的看法。 《死亡航跡》充滿魅力和懸念,描述了一系列令人回味的人物,從著名的波士頓書商小查爾斯・勞里亞特,到美國第一位女建築師希奧黛特・波普、美國總統威爾遜、露西塔尼亞號的船長透納、德國U型潛艇指揮官史威格……更捕捉了人們避談的陰謀、災難中強大的情緒與貼近深入的描述。更重要的是,它傳述了此事背後長久被蒙蔽的歷史事實。 【暢銷榜】 2015 Amaz

on三月最佳好書(Best Book of the Month) 2015年Goodreads Choice Awards歷史與傳記書籍第一名 2015年華盛頓郵報(Washington Post)值得注目非小說類書籍 2015年Kirkus最佳書籍 2015年Indigo最佳書籍 聖路易斯郵報(St. Louis Post-Dispatch)2015年最佳書籍 2015年邁阿密先驅報最受喜愛書籍(Miami Herald Favorite Book) 2015年BookTrib最佳敘事非小說類書籍(BookTrib's Best Narrative Nonfict

ion Book) 圖書館閱讀2015年十大圖書(LibraryReads Top Ten Book) 圖書館雜誌2015年十大圖書(Library Journal Top Ten Book) 華盛頓州圖書獎(the Washington State Book Award)歷史/一般非小說決選名單 名人推薦 ★張國立(作家)、臥斧(文字工作者)、陳栢青(作家)、NeKo嗚喵(人氣書評youtuber) ──強力推薦 名家讚譽 「隨著來自英國和美國逐一揭露的訊息,隨著以魚雷擊沉郵輪的德國U-20潛艇上每個緊張、密室恐懼的場景逐一鋪陳,隨著露西塔尼亞號上的每個小插曲

,拉森巧妙安排的故事節奏營造出了懸疑性。他對充滿反諷的細節觀察入微,對時代感知掌握敏銳,拉森編織了一個宏大的故事,讓露西塔尼亞號的重要性得到應有的重視。這本書或許會讓李奧納多・狄卡皮歐搶著買下它的電影版權。」 《舊金山紀事報》 「拉森是一名記者,他寫的非虛構作品讀起來像小說,令人愛不釋卷。這本書亦不例外。我對鐵達尼號知之甚詳,但對露西塔尼亞號所知不多。它填補了這個缺漏……好看極了。從頭到尾引人入勝。」 喬治・馬汀,《冰與火之歌》作者 「〔拉森〕一再展現他揭露故事動人細節的卓越能力,透過他的敘事手法讓歷史時刻鮮活重現。不過在這本新書裡,拉森再次超越了自我 ……《死亡航跡》最令

人歎服的是透過拉森驚人的研究,讓我們感受到露西塔尼亞號船上(旅客與船員們)強烈的個體性,當我們一路讀下來瞭解到我們認識的角色將隨船同沉大海時,拉高了我們的焦慮感受。一部充滿了反諷和『若非如此……』的書,《死亡航跡》是歷史敘事的巨作。」 《Book Page書評》,首選 「拉森在《死亡航跡》精彩演繹〔露西塔尼亞號的命運〕,對露西塔尼亞號最後旅程做了詳細鑑定和引人入勝的描述……沒錯,我們知道露西塔尼亞號故事的結局如何,但其中仍有很多令人指節發白的張力。在《死亡航跡》裡,它對郵輪最後一個星期的命運提供了令人讚歎的完整調查,基本上是好萊塢鉅片的處理方式。」 《多倫多環球郵報》 「在

文筆較平庸的作家手中,露西塔尼亞號最後橫渡大西洋的迷人故事有可能落入乏味的角色刻畫、對潛艇戰略大費手腳的技術分析、或是一次大戰前全球政治的縮影描繪。艾瑞克・拉森則非如此……拉森將這些各自分離的主軸融於一爐,彼此相連貫,創造出一個有關露西塔尼亞號的結局與美國投入戰局饒富興味的故事。」 《匹茲堡郵報》 「在你心中,豪華郵輪露西塔尼亞號的沉沒可能只是存放在小房間裡的一堆檔案……在讀完艾瑞克・拉森對露西塔尼亞號毀滅生動的重建之後,你會需要更大一點的房間……拉森的書是一個資料收集縝密的非虛構作品,並非事件的小說化,但它有動人的敘事和迷你影集般的節奏,同時兼具娛樂性和知性。」 《密爾瓦基前哨

報》 「就如同書名的郵輪般順暢的敘事,拉森以緊湊的手法傳達了第一次世界大戰最具悲劇性的事件……直截了當提醒了我們,戰爭究其根本而言,是攸關生死的大事。」 《出版者週刊》 「拉森再一次將複雜的時間轉化成充滿人味的精采故事。書中懸疑的描述會讓熱愛軍事和航海史,以及喜歡一般通俗歷史的讀者都深深著迷。」 《圖書館期刊》 拉森是非虛構通俗敘事的現代大師之一……一位知識豐富的報導者和文思巧妙的風格家,深諳將各路情節發展巧妙裁剪成動人故事的訣竅……一部主題宏大具娛樂性的書,激發新一代的讀者對這改變歷史的重大事件的共鳴。」 《紐約時報書評》 「拉森是將非虛構文類處理成華麗大

戲的老手……他知道如何挑選最有潛力的細節來製造效果,不斷醞釀直到它們發酵,他對縈繞人心但未曾細究的細節有獨到眼光。」 《紐約時報》 「在他對昔日全球最快客輪的最終時刻的全新檢視中,拉森鮮活地重現了過去……他透過電報、戰爭日誌、情書、旅客的陳述,提供扣人心弦的細節、我原本不知自己會熱切想知道的事……緊張刺激、具戲劇性,劇力萬鈞。」 美國公共廣播電台(NPR) 「這本書迷人而詳實的描述,展示了眾所周知的事件表面底下更加豐富的真相……拉森做出截至目前為止對〔露西塔尼亞號的沉沒〕最清晰也最具懸疑性的描述,同時他找出了在各種「宏大與令人心痛地細小」的各種不幸巧合,營造出這艘的充滿苦痛

的最終時刻中真實的情感力量。」 《華盛頓郵報》 「既驚悚又引人入勝。當兩艘船艦在海上遭遇時,敘事的節奏彷如電影《大白鯊》──郵輪的沉沒同時既是絕無可能、又是不可避免。當然,你不會站在大白鯊這一邊,但拉森難以置信的細節鋪陳令你屏息難以釋卷。」 《娛樂週刊》 「艾瑞克・拉森的看家本事是把歷史化為暢銷書,讓人讀來緊繃如驚悚小說……一部無懈可擊的非虛構懸疑傑作。」 《美國今日報》 「讀者如期待看到對史上最大船難之一轉換快速、情緒飽滿的描述,會發現《死亡航跡》陰鬱又令人情緒沸騰。拉森是技巧非凡的說書人,他刻畫露西塔尼亞號與U-20潛艇之間,與其背後政治勢力的角力,敘事的懸疑

手法臻於完美。」 《里奇蒙時代快訊報》 「由於拉森對故事的敏銳感知,當他進入到悲劇事件本身,整本書自動浮現鮮明的形式。你具體感覺到在一艘正在沉沒的船,以及當天消逝的生命的重量。這是出自於令人愛不釋卷的歷史書,所有人物和細節都反映細密準確的眼光和追根究底的調查,這正是拉森作品帶給人特有的閱讀樂趣。」 Flavorwire 「〔拉森〕娓娓道來郵輪的最後航程……他為故事主題找尋了豐富的資料——電報、無線電訊息、生還者的陳述、祕勤局的紀錄、潛艇指揮官的戰爭日誌、情書、英國海軍部與大學的檔案資料,甚至是露西塔尼亞號罹難者的停屍間照片……包含眾多揭露真相的政治、軍事、和社會訊息,拉森的

《死亡航跡》,在其核心最深處,是為海上罹難的一一九八人致敬。」 《坦帕灣時報》