影響組織結構設計的四大權變因素的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

影響組織結構設計的四大權變因素的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉姆.馬賽羅寫的 帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史 和的 兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站組織設計的影響因素有哪些 - NQW也說明:2、原有組織結構出現較大的問題或企業的目標發生變化,原有組織結構需要進行重新評價和設計;. 3、 組織結構需要進行局部的調整和完善。. [ 編輯]. 權變因素:員工的 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和蘭臺網路所出版 。

中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所國家發展組 曹俊漢所指導 李以珍的 全球治理與國家治理間價值衝突之研究:臺灣與紐西蘭原住民政策的比較分析 (2021),提出影響組織結構設計的四大權變因素關鍵因素是什麼,來自於全球化、公共政策、政治系統論、原住民。

而第二篇論文國立政治大學 政治學系 高永光所指導 黃世安的 選制變革對地方派系選舉動員、政黨關係的影響 (2020),提出因為有 地方派系、選制改變、縣市合併升格、合併選舉、杜瓦傑法則、M+1法則的重點而找出了 影響組織結構設計的四大權變因素的解答。

最後網站組織變革@ 交通新聞社 - 隨意窩則補充:二、重複出現的考點: 【103高考――運輸管理學】 三、一般而言,組織變革包含四個類別 ... 一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並 ...

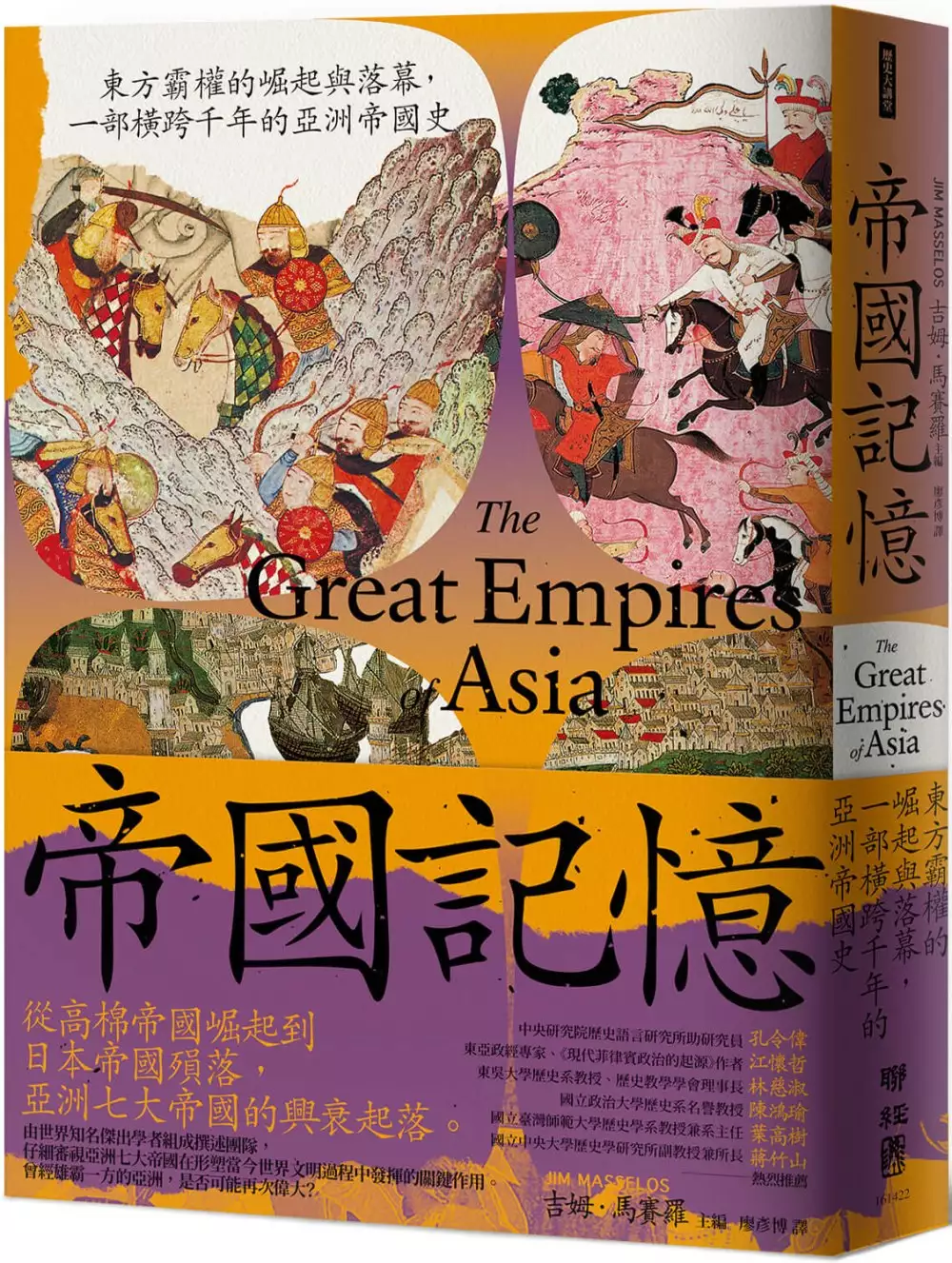

帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史

為了解決影響組織結構設計的四大權變因素 的問題,作者吉姆.馬賽羅 這樣論述:

從高棉帝國崛起到日本帝國殞落, 亞洲七大帝國的興衰起落。 由世界知名傑出學者組成撰述團隊, 仔細審視亞洲七大帝國在形塑當今世界文明過程中發揮的關鍵作用。 曾經雄霸一方的亞洲,是否可能再次偉大? ◎ 9–20世紀的亞洲七大帝國: 蒙古帝國(1206–1405) 中國大明王朝(1368–1644) 高棉帝國(802–1566) 鄂圖曼帝國(1281–1922) 波斯薩非王朝(1501–1722) 印度蒙兀兒帝國(1526–1858) 明治維新後的日本帝國(1868–1945) 過去千年以來,亞洲是好幾個強大帝國的發源地,與歐洲互動頻繁,雙方勢

均力敵。 曾經引領世界發展數百年的亞洲各大帝國,如何興起、為何沒落,對全球帶來哪些重大影響? 隨著亞洲重新崛起,它們的遺產又將如何塑造亞洲大陸的未來? 由開啟近代的十六世紀開始算起,西方歷史一直將歐洲擺在世界政治、經濟以及文化發展動能的中心位置。但是早在歐洲強權勢力開始蠶食鯨吞東方以前,亞洲本身就是好幾個大帝國的發源地。其中有些帝國威名顯赫,例如蒙古帝國、鄂圖曼帝國,至今仍被世人津津樂道。 《帝國記憶》橫跨亞洲大陸的廣袤地帶,栩栩如生地重現了過往千年的歷史:從九世紀初東南亞的高棉帝國到一九四五年日本帝國霸業的終結。書中說明這些亞洲帝國如何主導全球的地緣政治,並且對歐洲國

家形成挑戰(而非歐洲強權主導世界),同時搭配地圖、大事年表與插圖,為那些造就歷史的人物、事件和其影響,提供了深具說服力的洞見。 本書特色 ★由世界知名學者組成撰述團隊,包含多位當代傑出藝術史和歷史專家。 ★分析亞洲帝國的雄圖霸業,並聚焦在文化和開創層面。 ★以七大章節分述亞洲七大帝國,說理明晰,立論精闢。 ★搭配地圖、大事年表時間線和插圖作為解說,清晰易懂。 ★收錄精美彩圖,領略亞洲帝國珍貴的文化遺產,賞心悅目。 專業推薦 孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員) 江懷哲(東亞政經專家、《現代菲律賓政治的起源》作者) 林慈淑(東吳大學歷史系教授

、歷史教學學會理事長) 陳鴻瑜(國立政治大學歷史系名譽教授) 葉高樹(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任) 蔣竹山(國立中央大學歷史學研究所副教授兼所長) 媒體讚譽 直截了當,引人入勝……是一部對於迷人主題詳盡可靠又趣味橫生的介紹。——《地理雜誌》(Geographical Magazine) 充滿激情……作者群超越學術,對亞洲各大帝國進行了豐富詳實的審視與回顧。——《牛津時報》(The Oxford Times) 插圖精美……生動而好讀易懂。——Asian Lite

全球治理與國家治理間價值衝突之研究:臺灣與紐西蘭原住民政策的比較分析

為了解決影響組織結構設計的四大權變因素 的問題,作者李以珍 這樣論述:

近年由於全球化之內涵與發展持續不斷深化,各國政府面臨國家公共政策向全球化潮流與調適挑戰的各種課題,因此,如何與全球治理規範接軌,以推動公共政策與治理實踐走向全球化面向之研究將成為未來學術發展趨勢。筆者觀察到,近年來原住民議題受到國際與國內各界高度關注,不僅聯合國早在2007年通過《聯合國原住民權利宣言》表達對原住民權益的重視,我國亦積極制定各項保障原住民權利政策邁向全球化發展,並探索相關問題朝向國家治理與全球治理的接軌。然而,我國及相關國家原住民政策的產出,是否和全球治理的大環境作出良性互動,並符合《聯合國原住民權利宣言》宗旨,卻是值得探索的課題。因此,本文運用David Easton的「政

治系統論」作為分析的理論基礎,同時以宣言中原住民五大權利,即自救、自保、自主、自治及自決權的分類進行討論,以比較與檢驗我國與紐西蘭政府在全球治理與國內治理的框架下,兩國原住民政策治理運作中相互調適的異同。在David Easton的「政治系統論」架構下,筆者將全文共分十章,第一章,說明研究動機及學術貢獻;第二章,從規範性、經驗性與價值性等三個研究途徑進行文獻回顧;第三章,闡明本文研究設計與主要架構;第四章,從全球治理之視角來看全球化下的原住民權利規範;第五至九章,探索兩國原住民生存環境之異同、社會投入因素、原住民政策制定轉換過程、原住民政策產出與治理,以及相關政策回饋比較,第十章,提出發現與研

究建議。

兩岸新編中國近代史─晚清卷(共二冊)

為了解決影響組織結構設計的四大權變因素 的問題,作者 這樣論述:

是由兩岸近代史學界合作撰寫的中國近代史(1840—1949),參與者共57人。分晚清卷和民國卷,各卷又分別分為上、下兩冊,上冊為通史,下冊為專題史。本書論述了近代史上的一系列重大問題,比較全面和系統地展示了自1980年以來近代史方面的新研究成果。本次推出的是晚清卷。

選制變革對地方派系選舉動員、政黨關係的影響

為了解決影響組織結構設計的四大權變因素 的問題,作者黃世安 這樣論述:

美國已故眾議院議長歐尼爾(Tip O'Neil)曾言,所有的政治都是地方政治(All politics is local)。地方派系及依附派系所建構的地方政治生態,的確也曾長期主導台灣的地方選舉結果與地方政治資源的分配。隨著我國民主化與政治改革開放,地方派系能左右選舉勝負的層級,也從原本的地方層級的縣市長、縣市議員到鄉鎮長等,向上延伸至中央層級的立法委員,甚至是總統選舉的結果。地方派系一度也受惠於政治制度的改變與選舉層級的開放,提高地方派系在政治參與上的影響力。然而,隨著政黨輪替成為常態以及立委選制的改變、縣市升格與合併選舉等新的制度變革,又對地方派系產生新的影響。本研究即是結合質化研究與量

化研究方式,來了解制度改變對地方派系的影響。本研究旨在探討從2005年到2020年間,地方派系如何面對選制改變、縣市升格以及合併選舉等因素變化,進而了解這些因素轉變對地方派系的影響。首先,本研究假設,選舉制度從複數選區單記不可讓渡投票制度轉變為單一選區兩票制後,預期會提高政黨約束派系的能力,同時導致派系零碎化。其次,縣市合併升格造成可競爭職務減少,可能導致派系分裂,既得利益者期望持續掌握政治利益,而使得地方派系朝向家族化。第三,在合併選舉下,選民對較高層級候選人的偏好,會連帶影響選民對較低層級候選人的選擇,使得政黨對地方派系的約束力提高,弱化地方派系與政黨的議價能力。研究結果顯示,政治制度改變

的確造成地方派系影響力的衰退。在選制改變方面,因為選區範圍縮小,降低跨選區經營的誘因,進而造成地方派系零碎化。而在資選有限的情況下,派系大老更願意將有限資源優先給家族成員繼承,以維持既有利益。在縣市合併升格方面,因為可競選公職數量減少,導致派系成員為了延續政治生命而產生利益衝突而分裂。在合併選舉方面,較高層級候選人因為媒體關注程度較高,且較低層次候選人亟需拉抬聲勢,因此無法僅靠傳統派系力量動員,進而造成派系對政黨的議價能力降低。即使如此,隨著選舉次數增加與選舉結果的不確定性,也有可能讓地方派系透過攪局重新獲得左右選情的議價能力。

想知道影響組織結構設計的四大權變因素更多一定要看下面主題

影響組織結構設計的四大權變因素的網路口碑排行榜

-

#1.组织设计- 快懂百科

组织设计 可能三种情况:新建的企业需要进行组织结构设计;原有组织结构出现较大的 ... 说,组织结构的确定和变化都受到许多因素的影响,这些因素称为“权变”因素,即 ... 於 www.baike.com -

#2.浅谈企业组织结构及其设计的原则和影响因素

而一个企业的组织结构是一个企业存在的基本框架,就像人体的骨骼结构一样,是一个组织存在的基础。因此,对一个企业的组织结构设计进行研究是非常必要的,值得企业花大 ... 於 m.xzbu.com -

#3.組織設計的影響因素有哪些 - NQW

2、原有組織結構出現較大的問題或企業的目標發生變化,原有組織結構需要進行重新評價和設計;. 3、 組織結構需要進行局部的調整和完善。. [ 編輯]. 權變因素:員工的 ... 於 www.buthwa.co -

#4.組織變革@ 交通新聞社 - 隨意窩

二、重複出現的考點: 【103高考――運輸管理學】 三、一般而言,組織變革包含四個類別 ... 一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並 ... 於 blog.xuite.net -

#5.[組織與管理]第十章組織設計-習題 - airpig的部落格

10.3影響選擇組織架構的權變因素. 策略與結構. ○組織結構應根據策略來設計,以助於組織達到織織目標。 ○不同組織目標不同的組織架構。 於 airpig.pixnet.net -

#6.組織(5-14)

組織 (5-14) · 五、影響組織結構設計的因素 · 組織結構與外在環境關係 · 權變因素 · 高架式與扁平式 · 規模、結構、設計科技、環境 · 六、各類組織概述 · 直線式組織(最原始簡單) 於 coggle.it -

#7.別: 管理學院群組二年級科目:管理概論共3頁第1頁

系與溝通線路,協調部屬間的工作稱為(A)計劃(B)組織(C)領導(D)控制。 ... 下列有關組織結構設計的權變因素之敘述何者為正確:(A)處於穩定環境中的公司需要比較有. 於 chur.chu.edu.tw -

#8.組織設計的權變因素有哪些組織設計的權變理論包括哪些內容

按照權變學派的組織理論,影響組織結構的四個權變因素分別是:企業戰略、企業環境、人員素質、企業技術。 ①企業戰略。企業的組織結構是 ... 於 www.knowmore.cc -

#9.影响连锁组织设计的基本四大要素 - 网易

影响组织结构 的主要权变因素包括环境、战略、规模、技术等(如图所示)。 ... 处于动荡多变环境中的企业, 其组织结构要有更好的弹性和适应性。 处于相对稳定 ... 於 www.163.com -

#10.第貳章文獻探討第一節組織、組織結構、結構分析方法及單位

提高了主管與各級部屬間,六大管理元素流通的複雜性;. 第二,提高了經營的間接成本;第三,次級平台會出現生. 命現象」,產生本身單立的目標,甚至在整合上與上級分. Page 8 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#11.权变组织设计_百度百科

影响组织设计 的因素叫权变因素, 至于权变因素的内容,不同学者有不同看法。 ... 有的学者认为权变因素有四个:环境、战略、 技术、组织结构;有的学者认为权变因素有七个: ... 於 baike.baidu.com -

#12.何謂組織? 組織(organizing) 創造組織結構的一種管理功能 ...

影響結構 抉擇的權變因素為何? 一些常見的組織設計 ... 組織設計(organization design) ... 5-4. 工作專業化的經濟面與不經濟面. 現代管理學 Chapter 5 組織結構與文化. 於 203.64.38.191 -

#13.權變理論 - DANIEL 雜記

-Burns&Stalker:環境和結構配合. -Chandler:結構追隨策略. 權變因素(Contingency Factors): Robbins提出影響組織設計的四個權變因素: 1.策略策略與結構的 ... 於 danielemba.blogspot.com -

#14.組織設計

組織 是由四大要素所構成,即人員、任務、結構和技術,此四大要素會相互影響。 ... 制度(System)、技術(Skill)、風格(Style)及員工(Staff)等七大權變因素來思考。 於 ilms.fy.edu.tw -

#15.機械式組織:是傳統設計原則的產物 - 華人百科

根據管理學的經典理論,影響企業組織結構的權變因素主要有戰略、規模、技術和環境。由於環境因素在前面已做出了分析,下面主要是對其他因素進行討論。 於 www.itsfun.com.tw -

#16.組織結構設計 - MBA智库百科

現代企業的管理,工作量大,專業性強,分別設置不同的專業部門,有利於提高管理工作的質量與效率。在合理分工的基礎上,各專業 ... 於 wiki.mbalib.com -

#17.組織設計的權變理論包括哪些內容,應用權變理論來進行組織 ...

按照權變學派的組織理論,影響組織結構的四個權變因素分別是:企業戰略、企業環境、人員素質、企業技術。 ①企業戰略。企業的組織結構是其實現經營戰略的 ... 於 www.cherryknow.com -

#18.組織結構類型在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

組織結構 類型在PTT/mobile01評價與討論, 提供組織結構設計有哪五種形式、組織結構 ... 趨緩,新興市場如中國、印度、巴西等地液晶電視持續成長影響,面板廠商近來積極 ... 於 fastfood.ireviewtw.com -

#19.國立高雄第一科技大學107學年度碩士班招生考試試題紙

有關影響組織結構設計之權變因素的敘述,下列何者正確?(A)組織規模越. 大,越傾向專門化、水平和垂直分化,以及採用更多的規則與管制;(B)組織策略. 強調控制與效率的組織, ... 於 ada.nkust.edu.tw -

#20.【组织学习第二课】聊一聊组织设计

今天是第二次分享内容,让我们一起来学习组织设计的知识。 ... 按照权变学派的组织理论,影响组织结构的四个权变因素分别是:企业战略、企业环境、 ... 於 www.hrloo.com -

#21.組織設計考慮因素 - Rantasa

在這個模型中,把組織結構設計的一般權變因素分為三類:企業外部環境、企業 ... 堅鵬:組織結構設計六大影響因素; 成立香港公司在組織形式選擇方面,有什麼考慮因素? 於 www.simeding.co -

#22.其任務是提供組織結構系統 - 第一問答網

主要包含內容如下:. 設計要素:正確考慮6個關鍵因素:工作專業化、部門化、命令鏈、控制跨度、集權與分權、正規化。 四大 ... 於 www.stdans.com -

#23.組織變革的影響因素? - 雅瑪知識

再次是外部環境的阻力。 影響組織變革的因素在管理學原理的哪一章. 按照權變學派的組織理論,影響組織結構的四 ... 於 www.yamab2b.com -

#24.管理學試題 - 國立宜蘭大學圖書館

大. 學. 1 0 7 學年度研究所碩士班考試入學. 管理學試題. 應用經濟與管理學系應用經濟 ... (3) 影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素是如何影響組織的設計?(10%). 於 lic2.niu.edu.tw -

#25.廣告公司組織結構設計說明書 - 看看文庫

廣告公司組織結構設計說明書,所謂組織結構設計就是把為實現組織目標而需要 ... 對組織層次和組織效率有很大影響,應根據影響管理幅度的各種權變因素, ... 於 www.ikanpan.com -

#26.地方政府人事機構組織重組方案成功關鍵因素之研究 以新竹縣 ...

表4-2-1 新竹縣人事機構重組方案成功關鍵因素的評量構面權重排序表……………32 ... 及組織結構設計原理原則的顯現,因此組織設計的適當與否,會影響組織重組的. 於 www.dgpa.gov.tw -

#27.組織結構設計有哪五種形式的評價費用和推薦

組織設計 : 管理者發展或改變其組織結構(organization structure)的過程。 內容大綱: 1. 組織結構的要素. 2. 影響組織結構的權變因素. 3. 組織設計的應用. 4. 組織. 於 edu.mediatagtw.com -

#28.2022-06-06 行政组织结构设计 - 简书

行政组织结构是构成行政组织各要素的配合和排列组合方式,对其进行设计是组织管理者根据组织内外环境因素,规划、选择、建立一种适合本组织自身特点、 ... 於 www.jianshu.com -

#29.一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響 ...

當前位置:首頁; 一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。(25 分). 問題詳情. 一、請說明影響組織結構設計的四大 ... 於 www.kuaizhaoti.com -

#30.組織設計的結構因素組織設計成功的前提 - Untigw

賽蒙(Robert Simons)的〈人盡其才大策略〉(Designing ... null組織設計組織設計5.1結構的要素5.2影響結構的權變因素5.3組織設計的應用5.4你如何建立學習型組織5.5 ... 於 www.clubntea.co -

#31.影响组织结构设计的权变因素

大多数研究表明,规模较大的组织与规模较小的组织在组织结构上有以下几方面有所不同:1.正规化程度2.集权与分权3.复杂性4.人员比率。四、组织生命周期。 组织的演化成长 ... 於 www.bangxuetang.com -

#32.影響連鎖組織設計的基本四大要素 - 每日頭條

影響組織結構 的主要權變因素包括環境、戰略、規模、技術等(如圖所示)。 ... 處於動盪多變環境中的企業, 其組織結構要有更好的彈性和適應性。 處於相對穩定 ... 於 kknews.cc -

#33.產品要求如何影響組織設計_影響組織設計的主要因素是 ... - 數據處理

能夠影響組織設計的一些因素主要就是環境,戰略,技術和組織結構。 他們是四大因素。 ㈡ 企業組織設計的影響因素有哪些. 進行組織設計時 ... 於 www.wxbohuan.com -

#34.權變因素-知識百科-三民輔考

組織 的規模越大,人員愈多,垂直分化及專業化的程度也會隨之越高。此時,組織結構會由有機式慢慢變成機械式組織。 4.環境權變因素. Emery和Tristh與 ... 於 www.3people.com.tw -

#35.组织结构设计-管理百科 - 经理人分享

总之,组织结构设计必须认真研究上述四个方面的影响因素,并与之保持相互衔接和相互协调,究竟主要应考虑哪个因素,应根据企业具体情况而定。一个较大的企业,其整体性的 ... 於 www.managershare.com -

#36.9

組織結構 ; 組織設計的古典原則; 權變觀點下的組織設計; 組織設計的情境因素; 常見的組織結構方式; 虛擬式組織設計. 4. 組織. 組織設計(organizational design). 設計 ... 於 my.stust.edu.tw -

#37.機械式組織 - 台灣Word

機械式組織是傳統設計原則的產物,它具有嚴格的結構層次和固定的職責, ... 根據管理學的經典理論,影響企業組織結構的權變因素主要有戰略、規模、技術和環境。 於 www.twword.com -

#38.大葉大學98學年度研究所碩士班甄試招生考試試題紙

環境、規模、技術與生命週期是四個影響組織結構設計的重要因素,波恩(Tom Burns ... 哈佛商學院麥可波特(Michael Porter)教授提出四大競爭策略(Porter's four ... 於 journal.dyu.edu.tw -

#39.河南专升本管理学·影响组织结构的因素 - 阿布猫手游攻略网

影响组织结构设计 的权变因素:一、组织环境1、环境的不确定性影响着企业对环境的信息需求 ... (2)3个特征:人员——精细的结构——明确的目标5、管理的四大职能:计划——组织—— ... 於 www.7511156.com -

#40.一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何 ...

May 大二下(2016/09/24) 1.組織策略:學者錢德勒曾說「結構追隨策略,策略追隨環境」。代表環境若改變,則會影響到組織策略,進而連帶影響到組織策略。2. 於 yamol.tw -

#41.機械式組織 - 中文百科全書

該矩陣的4個象限代表4類技術:常規的、工程的、手藝的和非常規的。 ... 換句話說就是,單個權變因素對企業組織結構的影響不僅僅取決於它自身,而且 ... 於 www.newton.com.tw -

#42.第一部分高分秒解!考古題

第四講行政運作與管理……151 ... 都是管理途徑的特性,正解 選項是因為考量政治因素,所 ... 羅聖朋(D. Rosenbloom)認為政治途徑的組織結構設計之特徵,乃在. 於 www.sir.com.tw -

#43.組織結構設計在– Yzkgo

組織結構設計-管理案例分析業務ppt模板PowerPoint模板免費下載 ... 請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。影響組織結構 ... 於 www.poznninn.co -

#44.管理學試題 - 國立臺北商業大學

致的(B)利害關係人指的是本身權益受到組織政策或行動影響者(C)政府機構也是屬 ... (A)矩陣式組織結構(B). 第2頁,共4 ... 30、下列何者不是組織設計時應注意的權變因素? 於 dce.ntub.edu.tw -

#45.每日一企管 權變因素 - 彼得的痞客國度

1.組織大小:組織的人數是影響管理者任務的主要因素。當組織規模變大時,就會出現協調的問題。例如:一個五萬名員工的組織結構,會比僅有五 ... 於 a8802020.pixnet.net -

#46.並舉例說明之。影響組織結構設計的四大權變因素 - 愛舉手

請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。影響組織結構設計的四大權變因素,指的是策略、規模、科技(技術)、環境: 於 www.i-qahand.com -

#47.管理學》組織結構與設計 - 風雲集

以現代觀點來看,有很多因素會影響一位管理者能有效管理的員工數目,包括員工與管理者的技能以及工作的特性;因此並沒有一個固定的控制幅度。較大控制幅度 ... 於 www.yunjoy.tw -

#48.權變因素在PTT/Dcard完整相關資訊| 你不知道的歷史故事-2022年5月

一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響...May 大二下(2016/09/24) 1.組織策略:學者錢德勒曾說「結構追隨策略,策略追隨環境」。 代表環境若改變, ... 於 historyslice.com -

#49.德明技術學院九十二學年度日間部二年制技術系轉學招生考試

(B)下列何者不為組織設計時的權變因素( A ) 任務( B ) 薪酬( C ) 員工( D ) 環境。 (C)有關組織結構型態,何者正確( A ) 平型結構授權較少( B ) 平型結構指揮路線嚴密( ... 於 www.takming.edu.tw -

#50.定義組織結構部門劃分

確認影響組織設計的四項權變因素. 10-3. 管理學 第十章組織的結構與設計. 學習目標(續). 閱讀本章 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#51.11.1 說明組織設計的六項要素。 11.2 比較機械式與有機式結構 ...

·11.3 說明哪些權變因素支持機械式或有機式的組織設 ... 管理學ch11 組織設計的基礎. 11-4. 管理聚焦:管理者的工作 ... 織結構上做根本的改變,讓公司. 於 necis.nhu.edu.tw -

#52.組織設計的主要考慮因素 - 軟體兄弟

根據企業的戰略目標和經營特點,確定組織設計的原則和主要參數。 ,组织设计可能三种情况:1、新建的企业需要进行组织结构设计; ... 4 组织设计的任务; 5 组织设计的影响 ... 於 softwarebrother.com -

#53.111年絕對高分! 企業管理大意[鐵路特考] - 第 351 頁 - Google 圖書結果

非選擇題型◎請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。【105鐵路】考點解讀:組織結構的設計會受到許多權變(情境)因素的影響, ... 於 books.google.com.tw -

#54.《公共管理概要》 - 高點教育出版集團

織結構選擇的權變因素。 ... 從事組織結構的設計時,必須考慮以下權變因素: ... (4)理論觀點不同:統治偏向以國家為中心的思維;治理則重視國家與公民社會間的相互 ... 於 news.get.com.tw -

#55.企业组织架构设计课程价格-胶东在线考试培训

单元目标:通过对影响组织结构设计的四大因素逐一分析研讨,设计出符合本公司的组织结构。掌握设计组织结构的方法和工具。 第四单元:部门职能说明书 ... 於 www.jiaodong.net -

#56.管理學閱讀筆記:組織之結構型別及權變因素對其的影響 - 贊遊戲

影響組織結構 選擇的權變因素:高層管理者通常會絞盡腦汁以尋求一種合適的組織結構設計,而這種合適的組織結構是什麼取決於四種權變因素:戰略、規模、 ... 於 zanyouxi.com -

#57.109年企業管理( 含企業概論、管理學 ) - 第 351 頁 - Google 圖書結果

4 有關企業組織結構之權變因素,下列敘述何者正確? ... 非選擇題型◎請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。 於 books.google.com.tw -

#58.管理學_第十一章 - Quizlet

6.低度制式化. 影響組織結構的權變因素有哪四個? 1.組織策略 2.規模大小 3.技術能力 4.環境不確定性. 傳統組織結構設計有哪三種? 1.簡單結構(大控制幅度、集權指揮) 於 quizlet.com -

#59.105 年高員三級鐵路人員考試試題 - 公職王

一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。 ... 設計之先決條件。 企業之經營策略往往因種種內外因素而改變,若要使策略. 於 www.public.tw -

#60.组织设计的知识基础论-手机知网

大多数研究认为组织规模、技术和环境条件均对组织设计的有效性产生影响。然而围绕上述权变因素的争论让人越来越认识到,规模、技术或环境等因素不能充分地解释企业组织 ... 於 wap.cnki.net -

#61.组织Organizing-基本的组织结构设计 - 知乎专栏

2.1.4 管理跨度. 2.1.5 集权和分权. 2.1.6 正规化. 2.2 机械式结构和有机式结构. 2.3 影响组织结构选择的权变因素. 2.3.1 战略与组织结构. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#62.組織設計權變理論 - 中文百科知識

就企業來說,組織結構要隨著工作任務、企業的技術特性、企業所處的外部環境的變化而 ... 目標,其主要受企業業務戰略目標決定,是影響組織結構、權責分配最重要因素。 於 www.easyatm.com.tw -

#63.國立中山大學企業管理學系

本文由權變理論與體制理論,探討台灣企業人力資源部門專業化程度有所差. 異的原因。過去研究顯示,組織結構會遭遇理性因素與體制因素的影響。追求效. 於 ethesys.lis.nsysu.edu.tw -

#64.105年特種考試交通事業鐵路人員考試高員三級_企業管理

請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設計,並舉例說明之。(25分). 題型:申論題; 難易度:尚未記錄 於 www.tkbtv.com.tw -

#65.跨國企業組織結構設計演化之探討__臺灣博碩士論文知識加值系統

二、事業部門的運作方式會受到產品服務的影響相當大而採取權變合適的模式,而專利權是重要的影響因素。 三、組織架構演化會受到組織產品運作影響而有不同的具體思維。 四、 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#66.管理學原理組織結構的權變因素有哪些 - 優幫助

4 單獨介紹管理的四大職能之一:計劃。目標與目標管理,計劃工作。 5 決策職能:決策的概念、型別與程式;決策過程;決策技術 ... 於 www.uhelp.cc -

#67.影響連鎖組織設計的基本四大要素- 壹讀

影響 連鎖組織設計的基本四大要素 ... 權變理論中環境變量與管理變量表. 影響組織結構的主要權變因素包括環境、戰略、規模、技術等(如圖所示)。 於 read01.com -

#68.09u7d44u7e54u7406u8ad6u53c...

瞭解如何建構組織,預測組織變更時, 將如何影響其他部門,例如,從功能式部門組織 ... 組織設計的結構和權變因素108/10/03 8 三個組織的不同特徵108/10/03 9 下列何者 ... 於 www.coursehero.com -

#69.组织设计 - 搜狗百科

组织设计 :以企业组织结构为核心的组织系统的整体设计工作。 ... 这也就是说,组织结构的确定和变化都受到许多因素的影响,这些因素称为“权变”因素, ... 於 baike.sogou.com -

#70.產品vs 複事業部結構由功能

第六章設計組織結構. 授課老師:楊景傅 博士. 報告人:9825818 劉汯衛 ... 1960年代-權變觀點(組織結構視情境而定) ... 理論基礎-影響組織結構的權變因素. 於 www2.nkfust.edu.tw -

#71.組織設計| 以企業組織為核心的設計工作 - 曉茵萬事通

組織設計 可能三種情況:新建的企業需要進行組織結構設計;原有組織結構出現較大的 ... 說,組織結構的確定和變化都受到許多因素的影響,這些因素稱為“權變”因素,即 ... 於 siaoyin.com -

#72.组织设计

组织设计 可能三种情况:新建的企业需要进行组织结构设计;原有组织结构 ... 就是说,组织结构的确定和变化都受到许多因素的影响,这些因素称为“权变” ... 於 www.360doc.com -

#73.第八章 組織結構

認識組織的基本組成要素; 了解組織設計的重要參數; 認識影響組織結構的情境因素; 認識常見的組織形式及其 ... Ch8-4. 組織的基本元件. 閔茲伯格將組織分成六個基本元件. 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#74.管理暫存@ 另一個不為人知 - 痞客邦

6.3.4組織決策一、系統分析模型:以量化的方式,對問題進行分析,得到各個方案的成功機率 ... 7.2.4近代組織設計的原則一、 Daft的結構構面與輔助構面 於 newleaf93.pixnet.net -

#75.下列相關「問題」的敘述何者為非 - 中華民國多國籍企業研究學會-

4. 古典學派的組織設計原則不包括下列何項? (A)效率原則 ... (C)影響力(influence) ... 現代化的組織設計,下列何者不是最佳的組織結構權變因素? 於 www.tiibs.org.tw -

#76.5.1.4 何謂職權與職責? 是指在一個管理職位上所擁有的權利

現代管理學 Chapter 5 組織設計. 5-2. 5.1 結構的要素; 5.2 影響結構的權變因素; 5.3 組織設計的應用; 5.4 你如何建立學習型組織; 5.5 組織文化. 組織設計. 於 ericwang.cmu.edu.tw -

#77.「組織結構設計」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

#5 一、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的... May 大二下(2016/09/24) 28 1.組織策略:學者錢德勒曾說「結構追隨策略,策略追隨環境」。 於 1applehealth.com -

#78.國立高雄應用科技大學九十三學年度研究所碩士班招生考試

本試題選擇題共20 題,問答題共4 題,總分100 分。 b.作答時不必抄題。 ... 是被他的何種權力所影響? ... 下列有關組織結構設計的權變因素之敘述何者正確? 於 hrd.kuas.edu.tw -

#79.9.以下有關影響組織結構設計之權變因素的敘述何者有誤?(A ...

9.以下有關影響組織結構設計之權變因素的敘述何者有誤?(A)大型組織比小型組織比較傾向專門化、水平和垂直分化與更多的規則與管制(B)組織運用愈是例行性的科技, ... 於 www.tikutang.com -

#80.110年最新→企業管理(申論題) - 考前命題

幕僚的襄助:若能獲致幕僚得力的協助,控制幅度自然可以擴大。 十、請說明影響組織結構設計的四大權變因素及各個因素如何影響組織的設. 計,並舉例 ... 於 donhi.com.tw -

#81.组织结构 - 东方财富网

企业组织结构设计的影响因素. 运用AHP和权变理论解析的理论依据。 首先,从权变的观点来看,不存在一个普遍适用的、 ... 於 baike.eastmoney.com -

#82.浅谈企业组织结构及其设计的原则和影响因素 - 中国知网

浅谈企业组织结构及其设计的原则和影响因素. 袁娜. 【摘要】:一个企业从工商注册成立之后,就开始面临经营管理的问题,其中就包括如何规划企业的组织结构。 於 www.cnki.com.cn -

#83.6 組織設計的權變管理. - ppt download

如何設計適合所選擇策略的組織結構? 如何分類生產科技?不同的生產科技各配適何種組織結構? 於 slidesplayer.com -

#84.组织设计的影响维度 - 挂云帆学习网

达夫特将那些描述组织内部特征的变量称为组织的结构性维度。而关联性维度是影响组织结构设计的外生性变量,是影响组织结构设计的权变因素。著名管理学家 ... 於 www.guayunfan.com -

#85.公司組織結構設計培訓公司-膠東在線考試培訓_香港誠信物流

單元目標:通過對影響組織結構設計的四大因素逐一分析研討,設計出符合本公司的組織結構。掌握設計組織結構的方法和工具。 第四單元:部門職能説明書與崗位説明書撰寫 ... 於 122256.undersunbio.com -

#86.《现代管理学原理》第五章组织 - ProcessOn

(3)既有传承性又有变异性;(4)既有民族性又有社会性. 3.组织文化的要素 ... 第四节组织结构的整合 ... 4.组织结构设计的权变因素. (1)影响 ... 於 www.processon.com -

#87.影響企業組織結構選擇的因素有哪些 - 迪克知識網

按照權變學派的組織理論,影響組織結構的四個權變因素分別是:企業戰略、企業環境、人員素質、企業技術。 ①企業戰略。企業的組織結構是其實現經營戰略的 ... 於 www.diklearn.com -

#88.圖4-1 組織結構的基本類型與管理模式官僚式的行政體系代表 ...

第 4 章. 本章大綱. 第一節組織概論. 第二節組織結構. 第三節工作設計 ... 1930年代; 受人類行為學的影響,在強調結構性的古典理論中,增加人性行為因素的考量。 於 lms.tajen.edu.tw -

#89.简述影响组织设计的权变因素 - 亿佳网

四大权变因素. 组织设计的权变因素○ 一、影响组织结构设计的因素概述组织结构是指组织内部分工协作的基本形式或框架。分工是协作的前提,但分工又离不 ... 於 www.ergie.top -

#90.臺灣港務港勤股份有限公司105 年度第2 次從業人員甄試試題

○1有機式組織. ○2管理幅度較窄. ○3管理幅度較廣. ○4高聳式組織. 2 19. 下列有關影響組織結構設計之權變因素的敘述,哪一個是錯誤的? ○1組織規模越大,越傾向專門 ... 於 www.tipcmarine.com.tw -

#91.組織設計與招聘培訓講義 - 希普網

通過本講的學習,讓考生對組織、組織結構和組織設計形成初步的認識和 ... 明白組織設計的意義,瞭解組織設計的內容、原則和影響因素,熟知組織設計的 ... 於 www.sheep.pub -

#92.蝦子維大力- 《廣徵英雄帖》 各位同學好~... | Facebook

三構面:主管與部屬間關係、任務結構、職位權力) ... 行銷推廣四大組合: 1.廣告(告) 2.人員銷售(人) 3.公共關係(公) 4. ... 二、影響組織結構設計的權變因素: 於 www.facebook.com -

#93.人力資源管理師二級完整電子版教材 - 和風網

組織結構設計 是指以企業組織結構為核心的組織系統的整體設計工作。 ... 戰略、技術、規模、人員等問題作為組織結構設計中的影響因素來加以研究。 於 www.zephyr.pub -

#94.絕對高分! 企業管理大意(2022 鐵路特考佐級) | 誠品線上

Step5專有名詞大集合市面上企管相關用書,因都是從國外翻譯而來,不同書籍有不同的 ... 組織結構構成要素焦點3 影響組織結構的權變因素第五章組織設計焦點1 組織設計的 ... 於 www.eslite.com -

#95.管理學中組織設計的影響因素有哪些? - 劇多

5、規模:一般組織規模越大,組織設計就越需要分權化。相應地組織設計的管理層級和管理幅度更大。擴充套件資料常見的四小類經典組織結構:1、直線制:最 ... 於 www.juduo.cc -

#96.2022 絕對高分! 企業管理( 含企業概論、管理學) - momo購物網

第四章組織的基本概念焦點1 組織的意涵焦點2 組織結構構成要素焦點3 影響組織結構的權變因素 第五章組織設計焦點1 組織設計的古典原則焦點2 傳統的 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#97.第五章組織設計的基礎

組織設計 : 管理者發展或改變其組織結構(organization structure)的過程。 內容大綱: 1. 組織結構的要素. 2. 影響組織結構的權變因素. 3. 組織設計的應用. 4. 組織 ... 於 www.lis.ntu.edu.tw -

#98.正新橡膠工業公司正新為全球第九大輪胎製造廠生產各種汽機車及

組織設計 的權變管理 ... 組織結構只有適不適合,沒有最好的標準設計; 但究竟權變的原則是甚麼?☉. 學習目標 ... 影響組織任務環境,及組織在任務環境中獲取資源的因素. 於 webftp.nkut.edu.tw