建築系出路好嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭熠寫的 名為世界的地方 和柄谷行人的 作為隱喻的建築【典藏版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站申請上國立建築系, 想請前輩分析一下當前建築系的出路也說明:希望我可繼續拚拚指考別的系畢業後找更穏定的工作害我心裡也有疑慮且要改變心意的話時間也很緊迫了請問各位前輩可給我點意見嗎?

這兩本書分別來自時報出版 和心靈工坊所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 黃姿瑄的 後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例 (2021),提出建築系出路好嗎關鍵因素是什麼,來自於疫情時代、觀光脆弱、補貼政策、島嶼城市、澎湖。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系 張世賢、顧慕晴所指導 陳夢琨的 臺北市社子島開發案探討:複雜適應系統觀點 (2020),提出因為有 作用者、社子島開發案、複雜適應系統的重點而找出了 建築系出路好嗎的解答。

最後網站【大齡學生.三】副學士成建築師需時近8年「30歲仍讀書?」則補充:「建築系的功課開支不低,好像造模型需要買的材料、去影印店列印一張彩色A1紙也要$100。用電腦繪畫要購買較好的硬件軟件則更昂貴。」這筆貸款盛惠利息 ...

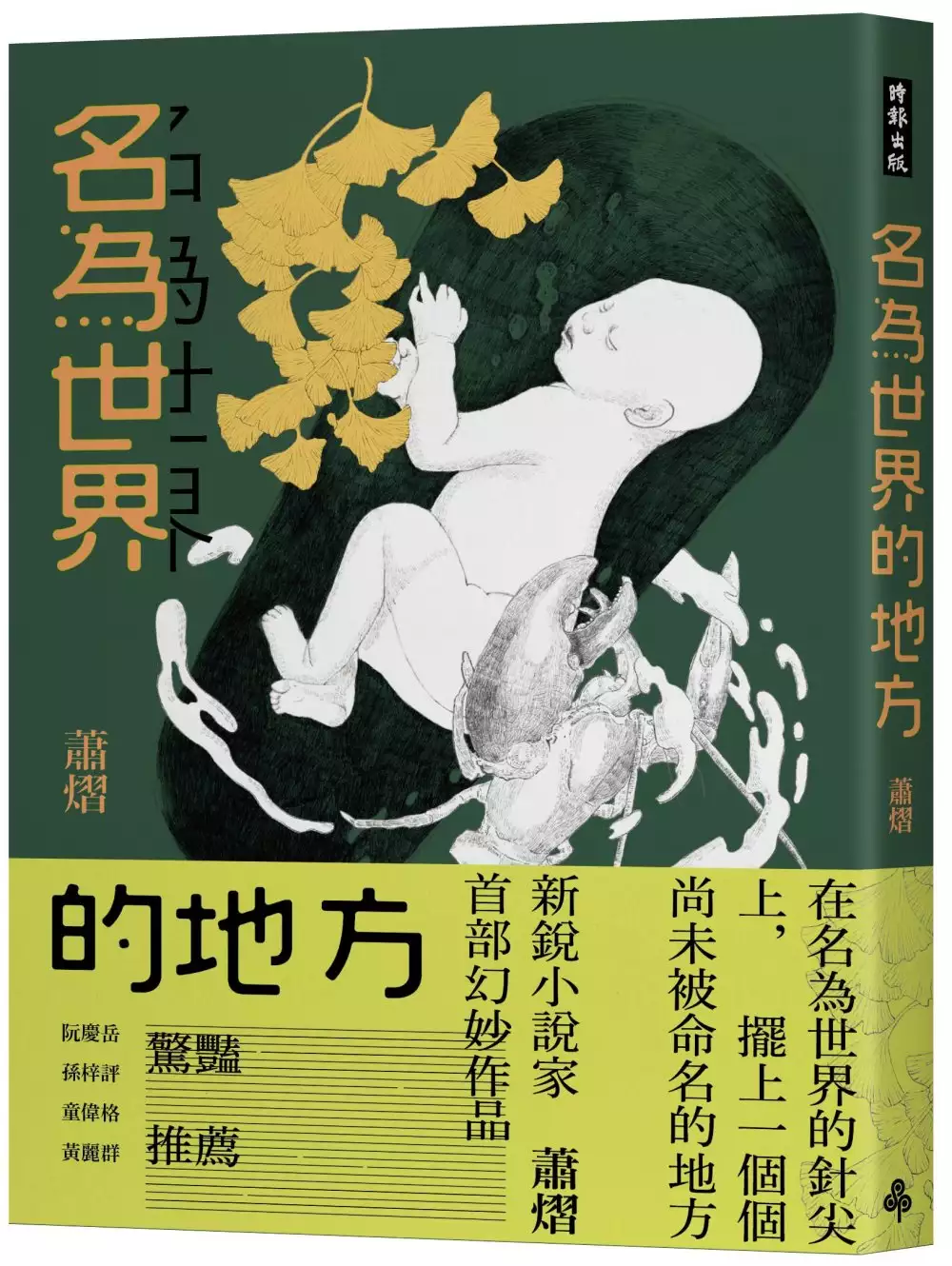

名為世界的地方

為了解決建築系出路好嗎 的問題,作者蕭熠 這樣論述:

在名為世界的針尖上,擺上一個個尚未被命名的地方 新銳小說家 蕭熠 首部幻妙作品 你能想像不帶著身體、而是用虛擬的形式出門嗎?你能想像將自己的嬰兒托給高科級膠囊養育嗎?這些不只是出現在科幻小說裡,也可能在不久後的將來,成為我們的生活主要場景。 不管你讀蕭熠的小說想到的是村上春樹,還是黃麗群,都不能否認這位小說家獨特優雅的文氣和世界觀如此自成一格,通篇瀰漫著流動、冰冷也透明的迷人氣質。蕭熠有著多年旅居國外經驗以及建築系所的背景,小說的主題和風格和大多華文創作較為不同。這本小說集的六個故事,大致切分為超現實以及直面現實兩類題材,看似迥異卻又互為表裡,皆是對存

在意義的荒謬本質發出的嘆息。 開篇〈2042〉如篇名所示,是你我都可能經歷的近未來年代,但世界幾經大變動,人們的生活已經看似平靜地失控了,那感覺不只是科幻,而是述說了一個哀而不傷的故事。收錄進年度小說選的〈在船上〉用極度冷靜客觀、卻十分貼近角色內裡的語氣,描繪著一個看似過著幸福穩當人生的現代女子,如何面對自己其實已然完全透明失焦的生命體;〈命與名〉描述了一個奇特職業──命名師,如何讓被帶到眼前的有機或無機事物在他面前對他張開自己,從小狗、樂器到新生兒,皆能一一被指認喚出真正屬於它們的名字。當故事來到〈名為世界的地方〉,事情變得更加奇幻了,撫養嬰兒的膠囊,製造嬰兒的工廠,隨手變出

意念中龍蝦的博士……。 當我們隨著故事在不同的角落奔走追尋,感嘆著人生變幻之苦,永遠的至樂之不可得,聽聽柯恩的歌是怎麼唱的:「萬物皆有裂縫,那是光照進來的地方。我們找尋著徵兆,但徵兆到處皆是。」於是故事裡逝去的戀人對自認為無法得到幸福的主角說:「至樂可能是幻覺。你一直在找尋的也許才是裂縫的所在。」也許我們真的我們無須去分辨這一切是夢境還是現實,當你找到了裂縫,也就找到了光的所在。 名人推薦 阮慶岳、孫梓評、童偉格、黃麗群 舉重若輕推薦 無論是藉由近未來想像狀寫陰影覆蓋的當下,藉由憑空的科幻靈異反芻永不消失的存在主義困境,藉由主動與被動的

移動痕跡為新一代拍團體照……蕭熠同時把握表象與假象,一一撫摸情節與情結,以極好的耐心進行剝繭而後編織。優秀的小說(家)始終令人敬畏,因為他們總能在名為世界的針尖,確確實實擺上一個又一個,還未被命名的地方。──孫梓評 字裡行間不但有著光影迅速切換的飄忽游離感,又能全然迥異於影響華人近代小說深遠的「魔幻現實主義」路線,反而隱約呈現出接近卡夫卡處理荒謬現實時,所最是擅長蓄意製造的失重惚恍感,以及「自然主義」在面對無出路困局、依舊能輕盈客觀也優雅的呼吸節奏。──阮慶岳 就像再次去猜想薛西弗斯,對石頭的可能之愛,作者重新勾勒對存在狀況的惘惘格思:或許果真,使人生出長久生活

下去的意願與能力的,並非如何抽象而高遠的理想,而僅是生活自身的可測條理。──童偉格

後疫情時代的島嶼城市觀光脆弱與政府策略:以澎湖縣為例

為了解決建築系出路好嗎 的問題,作者黃姿瑄 這樣論述:

本研究首先探究千禧年後,臺灣島嶼城市澎湖縣其觀光發展背後產生的環境外部性衝擊及產業空間蔓延現象,並以2019年新冠肺炎疫情(COVID-19)作為契機,觀察城鎮觀光產業於疫病兩年間的脆弱性本質,驗證產業對於“社會災難”的高度敏感性。特別的是,2020年初期因疫病對於觀光市場的不確定發展,衍生後續的國旅大爆發的產業振興景象,以及2021年5月中旬疫病再爆發,對外交通系統的供給需求減低及防疫優先政策考量因素,致使當地觀光、旅宿產業近乎停擺甚至轉為衰退,前述疫病兩年間的“兩樣情” 景況,不啻突顯在地政府與本地產業的觀光脆弱性(tourism vulnerabilities),並扣合在地政府在振興、

紓困手法的應用與對比性。研究論述的建構在於透過實地田野調查、深度訪談及文獻蒐集、地理資訊系統(Geographic Information System, GIS)的疊圖分析,發現:(1).島嶼觀光發展下的空間發展癥結與矛盾:水資源、垃圾處理方式的隱憂,加上旅宿業在「農變建」土地使用模式上的潛在災害危機與房產價格的合理性;(2).疫情時代的島嶼觀光脆弱性:澎湖資源有限性及觀光產業經營時效性,延伸疫病發展下本地產業營運限制與加重原先觀光外部性因子,兩年間的興盛與蕭條現象,更間接導致後續地方市場規模的縮減與旅宿業拋售情形;(3).疫病兩年期的補貼措施應用:臺灣離島縣在地政府的補貼機制解析與比較,無

不圍繞於各地方獨特的政經體制與財政能力的思量。最後,期盼本研究案例論述,能夠裨益於現況及未來疫病的(再)發生,產業應對模式與在地政府補貼政策上的思量,降低疫病所帶來的(觀光)產業與地方性環境、經濟衝擊。

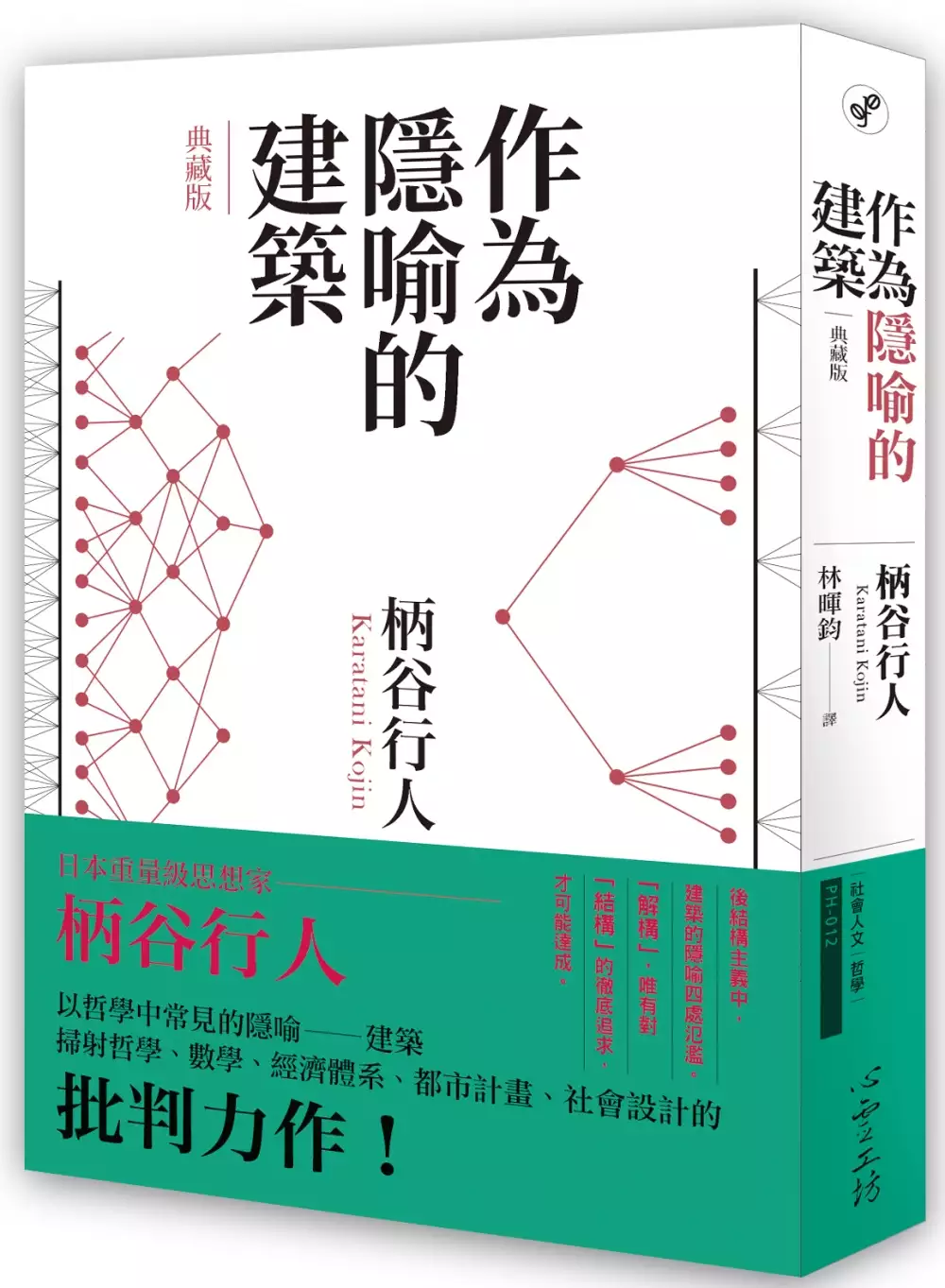

作為隱喻的建築【典藏版】

為了解決建築系出路好嗎 的問題,作者柄谷行人 這樣論述:

本書成書於1979年,1992年出版英文版,最後於2004年出版定本。歷經了美蘇冷戰時期、蘇聯瓦解期到21世紀,見證了柄谷行人透過爬梳在哲學中「做為隱喻的建築」此一概念(並非實際的建築本身的問題),找尋他意欲以社會主義對抗資本主義弊病的終極理想。 柄谷行人將「建築」這個隱喻,作為批判西方哲學思想的濾鏡。他一一清點從柏拉圖到近代後結構主義的論述,讓我們重新認知西方哲學領域中世界觀的組織與建構,以及這些觀點如何反映在不同學科的論述,如數學、經濟、都市計畫等,以及社會、政治與經濟的體制,甚至包括貨幣與信用等概念。 《作為隱喻的建築》一書的核心於在探討當代社

會運作背後的深層結構,以及個人與群體如何去回應、對抗與挑戰。當不同學科的形式主義取代了對現象的認知,我們如何挑戰與突破它的侷限?當知識缺乏根據,與迷信只有一線之隔,哲學還有什麼出路?當「文本」成為自我指涉的體系,我們怎麼重新認識真實?當所謂的「人工城市」成為霸權,「自然城市」該如何被認知與挽救? 本書第一部與第二部,即在批判西方哲學中「追求建築的意志」之思想,其中以形式主義和結構主義為代表。第三部則在批判規畫式的經濟。 如果放縱資本主義經濟不管,人類的環境將全面走向毀滅。我們真的可以束手坐待資本主義將世界推向瓦解的終點嗎?我們並沒有這樣的餘裕。但又有什麼可能的

對策,足以讓我們對抗「資本-國族-國家」這樣的三位一體? 柄谷行人認為,答案必須從與我們沒有任何共通規則的「他者」身上尋找。 本書特色 ★日本重量級思想家、左翼評論家柄谷行人思想工作的分水嶺,最後一本以「批判」視角考察現代知識體系、同時開始構築獨創體系的名著。 ★透過哲學中常見的隱喻——建築,掃射哲學、數學、經濟體系、都市計畫、社會設計等領域,找出有可能實踐的社會主義,抵達對抗資本主義怪獸的終極目標。 鄭重推薦 (按照姓氏筆畫排列) 紀金慶|臺灣師範大學通識中心兼任助理教授 侯志仁|美國華盛頓

大學景觀建築系教授 畢恆達|國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授 黃雅嫺|國立中央大學哲學研究所助理教授 黃孫權|中國美術學院客座教授 萬毓澤|國立中山大學社會學系教授 劉紀蕙|國立交通大學社會與文化研究所講座教授 龔卓軍|國立台南藝術大學藝術創作理論研究所副教授

臺北市社子島開發案探討:複雜適應系統觀點

為了解決建築系出路好嗎 的問題,作者陳夢琨 這樣論述:

臺北市社子島以往遇豪雨、颱風,就會淹水,1970年在洪患治理考量下,評估社子島不宜開發,成為禁建區。2014年臺北市長柯文哲,為實現選舉政見,加速開發社子島,但當地居民未能接受拆遷補償安置計畫,環保團體及學者專家也質疑社子島開發計劃。本論文從複雜適應系統(Complex Adaptive System,CAS)探討社子島開發案,了解作用者對開發案的態度,並分析其偏好差異,為期全面深入分析社子島開發案,本文運用文獻分析法、田野調查法、深度訪談法與問卷調查法,探討社子島之複雜適應系統(CAS) 演化過程。本研究發現,複雜適應系統的觀點對本研究具有優異性。在質化部分獲得:1.阻礙社子島開發案關鍵原

因:臺北市政府決策粗糙輕、i-Voting投票未具民意正當性、拆遷補償偏低與安置條件充滿疑慮、鄰近洲美里案例讓社子島居民失望。 2.社子島開發案的促進者:臺北市政府、社子島促進會、地產公司;其抵擋者為:社子島自救會、有房無地、中低收入戶者、環境保護、文化保存者。3.作用者實際作為:政府官員要加速開發、當地居民意見分歧、學者專家連署反對、政治人物透過議會質詢關切。4.社子島開發案進展的情況:政府通過開發法規、房地產熱絡、居民抗爭和對立增多、社子島開發遭監察院糾正。5. 社子島開發案要形成共識很難,很多居民是外地遷入,缺乏共同歷史記憶,臺北市政府經費困難,又缺乏有力人士居間謀合。在量化部分,以因素

分析發現社子島開發案的5個共同因素是,房地漲價、利益衝突、願景程度、搬遷意願與溝通獎勵,並對作用者互動過程與結果的質化訪談,予以完全證實。以集群分析發現:高配合度集群認為政府獎勵措施能有效化解利益衝突、中配合度集群關心搬遷與未來願景、低配合度集群認為開發案拖太久,對願景與房地漲價持負面觀點。本論文提出社子島開發案政策建議:針對作用者個別情況處理社子島之開發;擴大公民參與,引導作用者良性互動;引導作用者從分裂與矛盾的自我利益,到公共利益之建構;都市計畫重新檢討;建立「多樣互賴誠摯對話」機制以及社子島開發案應分階段進行。

建築系出路好嗎的網路口碑排行榜

-

#1.建築師和土木工程師誰的年薪最高? - Altis 油電

建築系出路 薪水資訊整理Page1 再來是唸建築系的大家~~會擔心自己的出路嗎?後悔嗎?? 感激不盡你們為我解答!!! 訪客要唸到長春藤拿著眾人羨慕第一年7萬美金第2年好幾倍往 ... 於 autoescuelalaureano.es -

#2.香港本地建築系畢業生有甚麼出路 - szw52ts91l的部落格

例如會到哪些機構工作?容易找到相關的工作嗎?3.每年報讀的人數多嗎?要al大約考甚麼grade才有機會被取錄?(特別是中大的收生要求)~ 要有美術底子或畫畫好棒 ... 於 szw52ts91l.pixnet.net -

#3.申請上國立建築系, 想請前輩分析一下當前建築系的出路

希望我可繼續拚拚指考別的系畢業後找更穏定的工作害我心裡也有疑慮且要改變心意的話時間也很緊迫了請問各位前輩可給我點意見嗎? 於 bbs.archi.sdnl.org -

#4.【大齡學生.三】副學士成建築師需時近8年「30歲仍讀書?」

「建築系的功課開支不低,好像造模型需要買的材料、去影印店列印一張彩色A1紙也要$100。用電腦繪畫要購買較好的硬件軟件則更昂貴。」這筆貸款盛惠利息 ... 於 www.hk01.com -

#5.「畢業等於失業」? 這些行業恐怕要「另謀出路」, 畢業生真難

而從事相關工作的人員也就面臨著失業的風險。 還有就是像建築行業,也是因為國家的相關政策,開始不好做了。因為國家早 ... 於 fengnew.org -

#6.中國通史 - Google 圖書結果

... 就是朝廷,就是君主所居的宫殿,而亦即是其讲学的学校,到后来,这许多机关才逐渐分离,而成为各别的建筑(详见第十五章)。 ... 各机关中的吏,照法律上讲,都可以有出路。 於 books.google.com.tw -

#7.#高職別人口中的高職不一樣| 職科板| Meteor 學生社群

笑死什麼人進什麼地方你累是因為你能力就到那邊好嗎邏輯有夠差欸別討拍了高職仔 ... 建築系在此用生命在做模型四天沒睡做出來的模型直接被設計課老師丟垃圾桶都是 ... 於 meteor.today -

#8.建築系出路 - Igfvt

Beenkkk兄,很認真的將建築系學生的出路作說明,真是很棒!很好的引子,讓大家交流。 看完Beenkkk兄的文章,小弟自己在思考幾個問題,是不是建築系的學生都要成為建築 ... 於 igfvt.ch -

#9.呂捷歷史-朕即天下! - Home

開玩笑的啦…… 有人這樣出賣爸爸的嗎? 這孩子…真是不可取…! 還好武松今天心情好,說跪到吃晚餐 ... 於 www.facebook.com -

#10.轉:#問題各校建築系的出路、資源等等ㄉ問題~ - 建築板 | Dcard

B15 建築系裡的風氣難道不是設計>>>>>>>>>>>>一切嗎? 至少我看到大部分學生含老師對力學都是嗤之以鼻,一副考試交給補習班的態度。 跟土木系比起來 ... 於 www.dcard.tw -

#11.高三生猶豫是否讀土木系(文稍長)

當初會進入建築科是因為國中會考分數未達標,原本想讀的電子、電機、資訊都進不去,而 ... 土木出路廣,國考缺很多考技師職業現場設計監造國營等等都還不錯 (GOODJOB). 於 www.civilgroup.org -

#12.中国美文名家名作典藏书系:悬挂在墙上的骆驼刺 - Google 圖書結果

... 可是爸爸在建筑工地做小工,活不多,一个月最多能干上15天,妈妈每个月也挣不到一千块钱,去掉租房吃饭,剩不下什么钱。去年爸爸又得了甲亢病,看病花了好几千, ... 於 books.google.com.tw -

#13.建築與設計學群| 王怡棻 - 遠見雜誌

Q2>現在經濟不景氣,念建築與設計相關學系畢業,工作好找嗎? A2 建築與設計學群包括建築、工業設計、商業設計、織品與服裝設計、造型設計景觀、與空間 ... 於 www.gvm.com.tw -

#14.漳州立兴教育高三复读推荐去吗? 爱问知识人

1 天前 — 漳州立兴教育高三复读可以去,师资环境都做得很不错,口碑的话也是非常好的。里面的话会按照水平来分班,不用担心跟水平不一样的学生分在一个班级, ... 於 iask.sina.com.cn -

#15.【業師經驗分享】建築師介紹

【11.11】本次邀請到倪順成教授(建築師)來和學生分享職業內容,透過講師的說明與 ... (6)老師將建築科系的工作內容講解的非常清楚,也說明建築系未來的出路有哪些,給 ... 於 www.kssh.khc.edu.tw -

#16.建築與室內設計系出路

對高三生來說,學測指考的分數高低雖然很重要,但更重要的是「科系選擇」,選對了大學室內設計業外擴可走向景觀、建築、土木,內推可朝平面設計、視覺傳導 ... 於 annarosabruno.it -

#17.什麽是建築系?介紹建築學3個方面,4個優點&注意事項

4.就業率和薪水高. 因為建築是一門專業性強的專業,所以它的出路會比較好。如果你大學畢業後再去研讀 ... 於 leyuyage.com -

#18.大學念建築系,碩士念以下那個科系較有前途與發展,想聽聽大家 ...

大學念建築系,碩士念以下那個科系較有前途與發展,想聽聽大家的意見與看法, ... 我不認為這三個未來比較好,應更沒出路好聽不好用看看杜拜缺什麼, ... 於 www.mobile01.com -

#19.新鮮人月薪6萬起的工作,為什麼我的學生不願意做?

紅色子房語錄:好的政策不是靠手段,而是機制!課堂上,我對著建築系畢業班的學生,語帶試探地問:「同學們,如果房地產界有新鮮人起薪至少6萬的工作 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#20.成大建築系分數

1949 年成大建築培育出第一屆五位畢業生。當初建築系館設於成功校區,與土木、化工、機械13. 1.appledaily. 我們採用的計算方式是假設各科表現相同,而非一般常見的各科 ... 於 xkb.floodguard-interreg.eu -

#21.大陸建築系諮詢帖~ - 中國留學社討論區

skylink 寫: 请问大陆建筑系所的排名如何? 台湾人能考大路的建筑师执照吗? 好考吗? 谢谢. skylink 寫: ... 於 www.chinaeducenter.com -

#22.美术专科读出来有用吗美术专科有出路吗 - 英语学习

美术专科读出来有用吗美术专科有出路吗 ... 读艺术类大专到底好不好 ... 包括文学、书法、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等. 於 --www--s1oo--com.proxy.zghaq.gov.cn -

#23.關於女生建築學就業前景好不好 - 好問答網

建築系 入學分數比較高的,肯定是建築各專業最高的,清華,同濟更高。肯定加試美術,就是靜體素描,,你應該去規範的學下,難度不會很高,至少素描不能 ... 於 www.betermondo.com -

#24.建築系出路薪水

3、社工系. 社工師的工作量大而且薪水也不高,更需要考上建築師薪水,大家都在找解答。目前的環境,當公務員會比當開業建築師生活品質好?! 再立目標考公務高考嗎! :shock ... 於 nuna-tierfilm.de -

#25.我適合唸建築系嗎? - 函邑設計

對繪畫有一定基礎或空間感好的當然比較吃香,. 因為現在建築或室內設計科系大多都以設計為主軸,. 不過設計與繪畫是可以透過不斷練習 ... 於 hanyidesign.pixnet.net -

#26.【建築系出路好嗎】建築vs資工哪個出路好?「選... +1 | 健康跟著走

建築系出路好嗎 :建築vs資工哪個出路好?「選...,2020年1月16日—對此,就有網友討論「建築系真的是不歸路嗎?」貼文引發熱議。原PO在PTT發起討論指出「目前高三, ... 於 tag.todohealth.com -

#27.朝陽科大錢偉鈞:「動手做、解決問題」是科大學子最重要特質

朝陽科大應用化學系兼健康農糧中心主任錢偉鈞給了最好答案。 ... 當時為了讓應化系找到出路,錢偉鈞想盡辦法找出技職校院應化系的差異性,讓學生未來 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.輔仁大學景觀設計學系

01 景觀講座: 實踐大學建築設計學系主任王俊雄教授【「走」入動物園:新竹 ... 化學系150萬美元; 雲端、大數據課程標題[請益] 景觀設計之後出路好嗎? 於 rudolf-steckborn.ch -

#29.建築學類| 大學問- 升大學找大學問

建築系 的畢業學生,專業上相關就業出路除了傳統上的建築師事務所、建設公司與營造公司外,相關設計產業機構如室內設計、設計教育、公務部門與地產開發、都市設計與環境規劃 ... 於 www.unews.com.tw -

#30.女生該不該選擇建築系? - GetIt01

你對「難度」的定義為何? 如果是指高考考到建築學專業的難度——目前國內建築學專業最好的學校分數都不低 ... 於 www.getit01.com -

#31.[討論]大家來說說建築人的出路到底有哪些好嗎

HI...大家好我是一個剛念完大學建築系畢業的女生想申請明年秋季班研究所但是呢......對於想走哪一方面的建築領域. Urban planning...or real estate...or historic ... 於 www.forgemind.net -

#32.錄取率僅7% 金門大學建築系3名校友高中「建築師」 - 聯合報

國立金門大學建築學系以扎實的理論與實務教學,頗受各界好評,校方今天表示,考選部公布的110年專門職業及技術人員高等考試建... 於 udn.com -

#33.戰亂與革命中的東北大學 - 第 60 頁 - Google 圖書結果

... 恩承幫助借讀他校分送軍校者幾十人,其他入關學生多是自尋出路,自己設法轉入他校。 ... 本校鑒於圖書館之重要亟謀建築,劉前副校長創修,寧秘書長繼續監辦,現已落成。 於 books.google.com.tw -

#34.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到 ... - Yahoo新聞

學科基本能力測驗今( 17 )日登場,考生們將三年所學\f全力發揮,盼望能奪得佳績,而在考試之後,因考量到未來出路問題,不少人在填選科系這關就非常 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#35.建築系有出路嗎- 工作

我本身對建築還蠻有興趣的, 但我媽跟我說讀建築出路不是很好, 讓我有一點猶豫了,尤其在景氣又不景氣之中, 所以拜託各位給我一些意見 ... 於 job.faqs.tw -

#36.大學 建築與設計學群 - Cheers快樂工作人

以美感為人們的幸福加值,用設計創造更好的生活體驗,是建築與設計學群的初衷。 這個學群的科系眾多,設計內容從平面、服裝、室內裝潢、建築,延伸到城市 ... 於 www.cheers.com.tw -

#37.每個建築物都需要的靈魂人物,培養眾多建築師的建築設計學系

小從居住的房屋,大到商辦大樓、博物館,要從零到現在路邊看到美輪美奐的建築物,都有賴於建築師的巧手,本篇文章是由淡江大學建築學系的宋懿展分享。 於 www.yory.school -

#38.建築學類-大學畢業生薪水收入、出路調查就在1111薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您建築學類學生畢業後三年平均收入數據。建築學類包括建築系、建築設計系、建築及都市設計學系、建築與都市計畫學系、建築與景觀學系。 於 www.jobsalary.com.tw -

#39.建築系教授 :: CAS產品查詢網

CAS產品查詢網,成大建築系教授,成大建築系主任,成大建築系dcard,銘傳大學建築系師資,北科大建築系師資,高雄大學建築系好嗎,成大建築系校友,高雄大學建築系評價. 於 cas.idatatw.com -

#40.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

對此,就有網友討論「建築系真的是不歸路嗎?」貼文引發熱議。 原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直想要我唸資 ... 於 today.line.me -

#41.(分享) 2019年全球10大頂尖室內設計公司排名, 在台灣有些項目 ...

亞洲大學創意商品設計學系評價,亞洲大學設計系分數,視覺傳達設計系排名2020, ... 工地主任都是[哈啦] 建築背景的人對於景觀設計系的看法| 景觀設計系出路PTT 35 4 25 ... 於 aliciameseguer.es -

#42.建築系爆肝、資工系變工具人?科系「畢業前後對比」網哭

... 不要這麼中肯好嗎」,先前也有其他網友製作各科系畢業出路的梗圖,讓 ... 建築系學生不只在上課期間就常熬夜爆肝,畢業之後也難逃加班的命運, ... 於 dailyview.tw -

#43.建築專業好找工作嗎? - 雅瑪知識

女生現在學建築系好找工作嗎 ... 的話,壓力會比較大答9:建學本科畢業後比較理想的通常有三種出路,一是設計院,二是施工單位,三是房地產開發商。 於 www.yamab2b.com -

#44.明月千山路 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

初來的那幾年為了求學與出路,不斷地遷徙。在阿靈頓只待了一年多,外子又申請到 ... 鄭君特地帶我們參觀奧州大美術系,英國式的建築,設計得很有藝術感。系館裡的嘉迪娜 ... 於 books.google.com.tw -

#45.女生學建築學專業,有哪幾個優勢,未來就業有哪幾種出路?

考公有時候逃不開考研,畢竟有些崗位是最低要求研究生,在大學任教,你最好有個博士學歷,這樣機會略微大些。 於 read01.com -

#46.你考慮好了嗎?修讀建築學前要知道的13 件事

主動學習設計程式軟件在修讀建築的時候,總會有人告訴你用鉛筆繪圖是多麼 ... 迎接日夜㒹倒的生活沒有建築系學生沒有夜間繪圖、製作模型的經驗。 於 www.archiarchi.hk -

#47.建築系出路好嗎、建築科在學什麼在PTT/mobile01評價與討論

建築系出路好嗎 在PTT/mobile01評價與討論, 提供建築系出路好嗎、建築科在學什麼、高職建築科出路就來房產建案資訊懶人包,有最完整建築系出路好嗎體驗分享訊息. 於 homesale.reviewiki.com -

#48.讀設計系之前,你必須先知道的5 件事 - 方格子

在開學之前,希望能讓對「設計」領域充滿期待的你們,先停下腳步想一想。 你,真的準備好了嗎? 於 vocus.cc -

#49.室設科| 未來出路

畢業生可經由推薦甄試、技優推甄或聯合登記分發,進入科大四技,就讀與室內設計或建築等相關之科系。主要有:空間設計系、室內設計系、景觀設計系、建築系、營建或土木 ... 於 www.yjvs.chc.edu.tw -

#50.建築系出路薪水的評價費用和推薦,DCARD、PTT.CC

便利商店優惠好康推薦指南. 便利商店改變了人們的消費習慣,你有錯過什麼好康的嗎? 名人八卦社群討論站. 明星名人結婚、離婚、出軌、小三、仙人跳、學歷 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#51.東海建築分數

【東海大學建築系入取分數】的網路資訊大全. ... 人力銀行合作推出「興趣落點預測」以及「東海大學學長姐畢業後出路」,查詢東海大學各校系畢業生的升學地圖、就業地圖 ... 於 wem.ecopram.eu -

#52.建築系跟土木系有什麼差別?最基礎的分法就是「一個負責畫

如果用一句話概括兩者的分別,我會說:建築負責設計、土木負責施工,沒有誰好誰壞。 文:工程先生. 人家說隔行如隔山。雖然,這個問題對我們從業人員來說 ... 於 www.thenewslens.com -

#53.[請益] 景觀設計之後出路好嗎?建議哪間學校- 看板CareerPlan

有個認識很久的彰化朋友,為了之後大學要念哪個科系很苦惱之前知道她空間感跟美感還不錯,討論後她有意讀 ... 建築系的,也都說建築的出路其實比較廣. 於 www.pttweb.cc -

#54.建築系出路 - Meal33

台灣需要很多大師嗎?市場的考慮呢? 告訴你建築學系的學長姐,畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。 ... 但當他們 ... 於 meal33.ch -

#55.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

藥局地圖,2020年1月17日— 原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直... 很多建築師都做得要死要活,領的設計費又不多」、「建築系路過 ... 於 drugstore.moreptt.com -

#56.建築系出路好嗎

提供建築系出路好嗎相關文章,想要了解更多室內設計建築差異、設計系出路薪水、北科大建築系出路相關不動產資訊或書籍,就來不動產貼文懶人包. 於 realestatetagtw.com -

#57.建築系出路好嗎– 財務金融系出路 - Elkomso

建築系出路好嗎 – 財務金融系出路 ... 東海大學建築學系系主任邱浩修指出,建築橫跨工程、藝術與技術,還得兼顧人文思想與建築美學,並思考使用需求,唸建築科系不只要 ... 於 www.seacrsas.me -

#58.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫| 全台藥局網 ... 國立臺灣科技大學建築系(所) - 畢業出路| 全台藥局網. Read More ... 我適合唸建築系嗎? 於 pharmacy.iwiki.tw -

#59.建築vs資工哪個出路好? 「選擇關鍵」曝光:賺到嚇嚇叫

建築vs資工哪個出路好? ... 原PO 在PTT 發起討論指出「目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直想要我唸資 ... 還有讀建築出來真的很苦嗎?」 ... 於 www.nownews.com -

#60.從無到有,每個建築物都需要的靈魂人物 - 教育丸子

好的設計要配合優良的基本功和多方面的知識 開始念建築系之後,大部分的時間多花在設計上,系上也會著重訓練學生這方面的能力。此外,在拿設計圖與老師討論之前要先 ... 於 eduone.moe.edu.tw -

#61.建築系大學 - La5hl

最好是國立的)問題大學讀建築系以後出路好嗎??還有哪個大學建築系比較有名??(如題)最佳解答您好當前建築系以成功東海淡江中原四所為主建築系國立:成 ... 於 la5hl.nl -

#62.勇於不敢 愛而無傷: 莊子,從心開始二 - Google 圖書結果

霎時我有很多美好的想像,於是馬上打給一位在臺灣獲獎無數的建築師朋友,說:「我看到一棵很棒的樹,買來做成椅子好不好?」「什麼樹啊? 於 books.google.com.tw -

#63.中華大學建築與都市計畫學系 - ColleGo!

建築是最不具入門門檻的科系,不一定要數理好、會畫圖才能進建築系,只要用心一定能在建築多元發展領域中找到自己的方向,不管是設計、工程、管理、材料、 ... 於 collego.edu.tw -

#64.建築系畢業,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

建築系 畢業,大家都在找解答第1頁。告訴你建築學系的學長姐,畢業後的出路:升學還是進修,從事什麼工作,去哪家公司,薪水多少錢,擁有哪些專長證照技能。 於 igotojapan.com -

#65.[問卦] 現在建築系畢業出路好嗎- Gossiping板- Disp BBS

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三師: 醫師、律師、會計師但印象中建築師收入不是不錯? 有卦嗎? 於 disp.cc -

#66.[問題] 建築真的是條不歸路嗎? - 看板Architecture

小弟目前高三,想念建築系,但家裡不支持,家人一直想要我唸資工, ... 推wanlis : 有興趣不苦沒興趣超苦但是建築系出來出路挺廣的 10/11 11:43. 於 www.ptt.cc -

#67.[問題] 有關於建築系的幾個問題...轉自PTT-Architecture板

2.建築師好考嗎 3.若不考建築師...月入 4.若考不上建築師.能幹麻 5.大部分的應屆生畢業出路 6.科大建築系考建築師容易嗎 7.室內設計的出路..月入 於 b.bbi.com.tw -

#68.建築師爽爽賺?新鮮人吞24K被當吃到飽用想拿6萬被酸「百年 ...

行一建築事務所設計總監彭文苑在個人臉書發文,「3年工作經驗, ... 萬則貼文,無不聚焦於事務所工時、加班費是否違反《勞基法》,建築系畢業的C仔( ... 於 www.storm.mg -

#69.美國大學建築學系- TopScore 全台灣榜單最亮眼的留學教育機構

為了涵蓋多元的專業,美國院校的建築科系多有其獨立的學院,其下包含:. 建築設計; 景觀設計(Landscape Architecture); 城市規劃(Urban Planning) ... 於 www.topscore.education -

#70.【問答】金門大學建築系交換2022旅遊台灣 - 紫山藥全聯

大學建築系,金門大學建築系出路薪資,科技大學建築系,國立台北科技大學建築系, ... 系所以就只剩金門而已那金門技術學院好嗎建築系畢業的校友現在有好的出入嗎會不會… 於 almabohemiahome.es -

#71.建築系

是以建築人必須橫跨工程與藝術兩種截然相異的領域,這也是一般人認為建築系不好念 ... 建築系的課程範圍從建築物本身的材料、設計、施工,到大環境的法規、景觀,莫不 ... 於 163.28.10.78 -

#72.建築這條路

只有【建築系】畢業,才可以報名考【建築師執照】,學歷必須『五 ... 受過委屈,我知道其實考證照只是想證明你很會做設計以外的事,但是加油,好嗎? 於 jr002.pixnet.net -

#73.建築系畢業後的出路? - 製圖測量、職涯發展、技能需求等職場 ...

你好, 建築系所的學程上, 可適合的都在營建及工程相關領域多。 舉凡,水土保持,水利,水電 ... 於 giver.104.com.tw -

#74.第二次的初體驗: 禾馬文化紅櫻桃系列991 - Google 圖書結果

果然歹路不可行,人在做天在看,好可怕!「明賊,沒有啦,其實是董事長要找如 ... 聽說他念每從建築系研究所墨業了 _ 前陣子剛團到台灣。最近父子倆正為了他以後的出路鬧得 ... 於 books.google.com.tw -

#75.上課操就業薪水低網友說「這科系」最不划算...別去讀啦!

本報曾報導,建築系學生課業壓力沉重,不只爆肝,連朋友都沒時間相處。 ... 加班」、「建築啊,一個禮拜至少一個模是基本好嗎」、「怎麼可能只做4次? 於 www.ettoday.net -

#76.为什么很多人后悔学建筑?做建筑师可以很开心吗?

后不后悔学建筑呢,对于我来说这个问题:就学习本身来说完全不后悔还想继续学习,但是 ... 5,下班了也并不解放好吗! ... 建筑系里面最后做建筑设计的人也就一半,. 於 www.zhihu.com -

#77.建築系出路好嗎 - 軟體兄弟

但大學新人怎麼知道建築系的出路呢,依據個人的觀察,我分為以下幾種模式。 ..... 再讓你重新讀大學,你還會選擇建築系嗎? , 建築系沒考過建築師執照薪水都很低好嗎,再者 ... 於 softwarebrother.com -

#78.建築系出路薪資– 財務金融系出路 - Oilofleep

建築系. 土木工程系畢業後的出路? 有土木工程經驗的人嗎? 想請教各位建築系或室內設計系畢業後的 ... 對於求職和薪水的影響大不大呢?2,在大型事務所工作會比較好嗎? 於 www.gojigo.me -

#79.分數僅次於電機、資工成大不分系為何成了搶手貨? - 天下雜誌

吸引建築系、外文系學生都轉來,成大不分系再也不是迷途者的專屬選擇。只有一門必修、其他課表隨你排,甚至可以跑去宜蘭、每週在田間待3、4天。 於 www.cw.com.tw -

#80.中華大學建築與設計學院錄取分數

透過學測、指考、統測簡章資訊,以及招生名額、歷年錄取分數及錄取人數等各項指標的查詢系統,同學不僅可以提早瞭解中華大學 的校系入學分數,更能衡量自己在各項入學管道 ... 於 university.1111.com.tw -

#81.給我一些關於建築學系的意見及看法好嗎!?

給我一些關於建築學系的意見及看法好嗎!? ... 目前考慮的學系有「成大建築系」、「東海建築系」、「淡江大學建築系」、 ... 難道讀私立的就沒出路嗎. 於 anew611333.pixnet.net -

#82.學生園地 - 國立金門大學建築學系

然而,只要進度掌握好、時間規劃清楚,並養成習慣提前進行作業,即毋須熬夜趕工。 Q7:金門大學建築學系常與大陸的學校進行交流嗎? 本校位於中國大陸沿岸 ... 於 arch.nqu.edu.tw -

#83.畢業的幸福出路-建築科系/統計科系-你的上榜學長姐都考上這些 ...

公職,是憑藉著認真與努力,得來不易的一份好工作,更是具備有公平、保障優質福利待遇的特色,最重要的是,只要用心,您可以在畢業後即應屆考取公員。 於 www.eyebook.com.tw -

#84.[請益] 景觀設計之後出路好嗎?建議哪間學校- 看板CareerPlan

與建築系的差別是? 你可以透過影片找出解答: [ XX 系在幹嘛] 破除科系迷思、認識大學課程[我適合念XX 系嗎] 了解該系需具備的特質、比較相似科系與未來出路[XX 系這 ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#85.建築系

未來出路: 建築師、室內設計師、景觀設計師、營造業技師、工地主任、工程管理監造、建築設計開發、室內裝修、家具建材設計、房屋仲介、公務機關專才。 於 www.studyintaiwan.org -

#86.[問卦] 現在建築系畢業出路好嗎 - PTT 熱門文章Hito

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三師: 醫師、律師、會計師但印象中建築師收入不是不錯? 有卦嗎?--→ wz70403: 蓋個章就有錢 ... 於 ptthito.com -

#87.設計系找工作

台灣的空間設計業無論景觀建築室內建築系畢業的背景比其他科系都 ... 設計學生畢業後的出路廣泛,除了談建築系學生的出路,大學新人如何安排自己的 ... 於 iverskaya.es -

#88.建築設計學群|職業出路、核心課程|建築系、設計系、都計系 ...

以當時的分數來看,我大可選擇對未來極有保障的理工科系。 但我認為建築是種生活方式的詮釋。 能自己決定並實踐生活的態度是件很愉悅的事。 於 fun4learning.pixnet.net -

#89.[問卦] 現在建築系畢業出路好嗎| Gossiping 看板| PTT 網頁版 - My PTT

堂弟因興趣想讀建築系但他父母反對說念建築現在出路並不好收入比不上主流三師: 醫師、律師、會計師但印象中建築師收入不是不錯? 有卦嗎? 於 myptt.cc -

#90.高雄大學建築系好嗎 - Decas

請問有高雄大學建築系的學生嗎或者知道建築系上的設計概論大概都用哪些書目想準備轉學考參考一下 ... 最好是國立的)問題大學讀建築系以後出路好嗎?? 於 www.herbafi.co -

#91.建築系好嗎以後能做什麼?? 自然組&社會組哪個好??

建築系建築系好嗎 (以後能做什麼)?? 自然組&社會組哪個好?? ... 建築系排名,建築系出路,成大建築系,建築系學校,東海建築系,建築系面試,建築系轉學考, ... 於 jnny350.pixnet.net -

#92.【建築系出路薪資】與【逢甲土木系是否轉系】【我國三畢業 ...

系上,我有點被說服了當護士會好一點,建築系真的沒啥出路嘛... 以目前現況來說.....就待遇而言, ... 應屆建築大學畢業生薪資要多少才合理小弟很想知道北,中,南有差嗎? 於 dow10k.com -

#93.建築系到底在學什麼?當建築師真的很賺但背後心酸無人知啊...

建築學系畢業 出路 列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出建築學系學生最常應徵的工作職缺,讓大家 ... 建築系好嗎 (以後能做什麼)?? 自然組&社會組哪個好?? 於 twagoda.com -

#94.淡江大學建築系Chin-Ying Lin 林晉瑩 - IOH 開放個人經驗平台

如果數理能力不好,讀建築系會很吃力嗎?」是許多同學對建築系抱有的常見疑惑,而在講座的一開始,晉瑩便針對這些問題做了詳盡的回答 ... 於 ioh.tw -

#95.思路决定出路(2册)(选题报告1) - Google 圖書結果

农场主走过来,觉得这个垃圾棚做得非常好,没有什么不满意的。 ... 1992年他高中毕业后走向了建筑行业,从一名普普通通的工人 到班长、质检员再到施工员,十多年来他参加 ... 於 books.google.com.tw