平均 幾 天 有 一次 有感地震的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

平均 幾 天 有 一次 有感地震的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnitaGaneri寫的 神奇酷地理套書2:特殊環境大探險 和闞正宗張益碩的 臺灣地震寫真老照片(1935年)(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站氣象專家分析918台東地震:逾70起前震少見,震央往北移動也說明:未來3天可能仍有規模5以上地震發生,一週內還有規模4以上,若發生地震的規模愈小,拖的時間可能愈長。 台東池上17日晚間發生芮氏規模6.4有感地震, ...

這兩本書分別來自小天下 和博揚所出版 。

中國文化大學 資訊傳播學系 李亦君、練凱文所指導 許秉翔的 運用適地性服務與無線通訊環境設計並建立災害救援機制-以地震災害為例 (2015),提出平均 幾 天 有 一次 有感地震關鍵因素是什麼,來自於地震、開放資料、應用服務、個人化資訊。

而第二篇論文國立彰化師範大學 財務金融技術學系 郭志安所指導 陳宣儒的 地牛翻身!地震對於台灣股票市場的影響 (2014),提出因為有 地震、行為財務學的重點而找出了 平均 幾 天 有 一次 有感地震的解答。

最後網站花蓮發生今年以來第6起規模6以上地震極可能成921之後最多的 ...則補充:花蓮光復鄉09:05淺層地震規模6.0幾全台有感。 ... 地震,其他10個都是淺層地震,平均每3年就有一次規模5以上的地震;至於規模相當於6的地震,連同20 ...

神奇酷地理套書2:特殊環境大探險

為了解決平均 幾 天 有 一次 有感地震 的問題,作者AnitaGaneri 這樣論述:

讓孩子人文社會與自然科學力, 一次到位的超酷選擇! 繼「神奇酷科學」、「神奇酷數學」系列,小天下再度推出暢銷全球的兒童科普經典──「神奇酷地理」系列(全8冊)! 比小說更生動、比漫畫更爆笑,帶領孩子進入超乎想像的地理世界中,囊括國中小適讀的重要地理概念,全系列包括雨林、島嶼、沙漠、風暴、火山、地震、極地、高山等八大主題。簡明扼要的圖解說明、勁爆的探險故事,你意想不到的地理小檔案,統統都在這裡! 《神奇酷地理5:翻天覆地的地震》 第一部地震儀是誰發明的呢? 地震時該怎麼自保逃生? 最酷的探險、最神奇的答案都在《翻天覆地的地震》裡! 《神奇酷地理6:不可思

議的火山》 為什麼火山聞起來像壞掉的臭雞蛋? 火山爆發居然會導致夏天「消失」? 最酷的探險、最神奇的答案都在《不可思議的火山》裡! 《神奇酷地理7:寒冷冰凍的極地》 哪一種動物為了孵蛋,60天都保持站姿? 已經200萬年不下雨的地方在哪裡? 最酷的探險、最神奇的答案都在《寒冷冰凍的極地》裡! 《神奇酷地理8:驚奇險峻的高山》 為什麼有些高山居然有海洋生物的化石? 為什麼在高山上唱山歌很危險? 最酷的探險、最神奇的答案都在《驚奇險峻的高山》裡! 【三大保證】 ▲保證符合108課綱,閱讀理解力輕鬆培養 ▲保證爆笑又有趣,孩子看了絕對

哈哈大笑 ▲保證易讀又易懂,搭配圖解9-99歲都適讀 系列四大特色 1.刺激精采的探險故事 涵蓋了從古至今的精采探險故事,呈現探險家憑著智慧、機智和勇氣,越過沙漠、深入原始叢林、挑戰極地、高山……探索未知的領域,一場又一場冒險犯難的故事,激發孩子的勇氣與求知的慾望。 2.簡明扼要的圖解說明 以幽默活潑的圖象,輕鬆簡明的文字,說明各種地理現象形成的過程,輕鬆了解雨林的分層、環礁的奧祕、火山的類型、沙漠的分布……讓地理知識變得好讀好吸收。 3.包羅萬象的主題內容 「神奇酷地理」系列共8本,主題包含雨林、島嶼、沙漠、風暴、地震、火山、極地、高山,內容有探險歷程

、地科原理、生態奇景、自然景觀、人文故事、環境省思……內容包羅萬象,精采可期。 4.國小社會科最佳輔助教材 對於地理、大氣現象的解釋,力求簡單扼要,難度適中、輕鬆幽默的文字書寫,讓中高年級的孩子可以自行學習、閱讀。類型多元的資料和數據,更可當作家長與教師教學上方便實用的資料庫。 得獎紀錄 ★加拿大皇家地理學會銀獎 ★藍彼得圖書獎

運用適地性服務與無線通訊環境設計並建立災害救援機制-以地震災害為例

為了解決平均 幾 天 有 一次 有感地震 的問題,作者許秉翔 這樣論述:

臺灣位於環太平洋地震帶上,平均一年會發生約22,000次地震,其中有感地震就多達500次。地震預測研究在世界各國已進行超過100年,世界各國專家到目前為止仍然沒有突破性的發展,找到可信度高的地震前兆。所以,當大地震即將來臨時,提前發布警報目前是無法實現的,而地震也是所有天災傷亡人數最多的天災,1999年9月21日凌晨1點47分臺灣省南投縣集集鎮發生芮氏規模7.6的大地震,此次地震造成約10,002人受傷和2,333人死亡,數千棟房屋倒塌,10多萬人無家可歸。當災害發生時,有許多受困者並非當下就失去生命,而是在黃金救援時間內沒有被搜救隊發現而罹難。本研究將藉由雲端伺服器中心、智慧型行動裝置及全

球定位系統,結合開放政府資料規劃出一套地震求救服務系統,以改進目前地震求救與救災的不足和不便。當有顯著地震發生時,系統會立即自動通知使用者地震訊息,同時使用者能即時回報目前自身安全狀況,當使用者受困時或無回應時,系統將會自動發送求救訊息至雲端伺服器中心,其中求救訊息內容包含使用者行動裝置剩餘電量、使用者求救位置坐標、使用者目前狀況,為救災行動提供指引,讓搜救團隊能在「黃金72小時」救援時間內救出受困者;此外使用者可以預先設定地震發生通知訊息的震級大小,以及當震央距離使用者幾公里以內才需要發送地震通知,並且可以自行設定通知方式,例如聲音或震動,大量減少不必要的地震通知訊息,可以降低通訊頻寬使用。

本研究建立一款名為「震在救你」之應用程式,利用不同定位方式得到求救者所在位置資訊並提供適地性服務,精準的導航指引受困求救者之所在位置資訊,幫助搜救人員改變傳統地毯式的搜救模式,希望能夠提升台灣搜救團隊提升搜救的效率,以確保在黃金救援時間內可以拯救更多寶貴的性命。

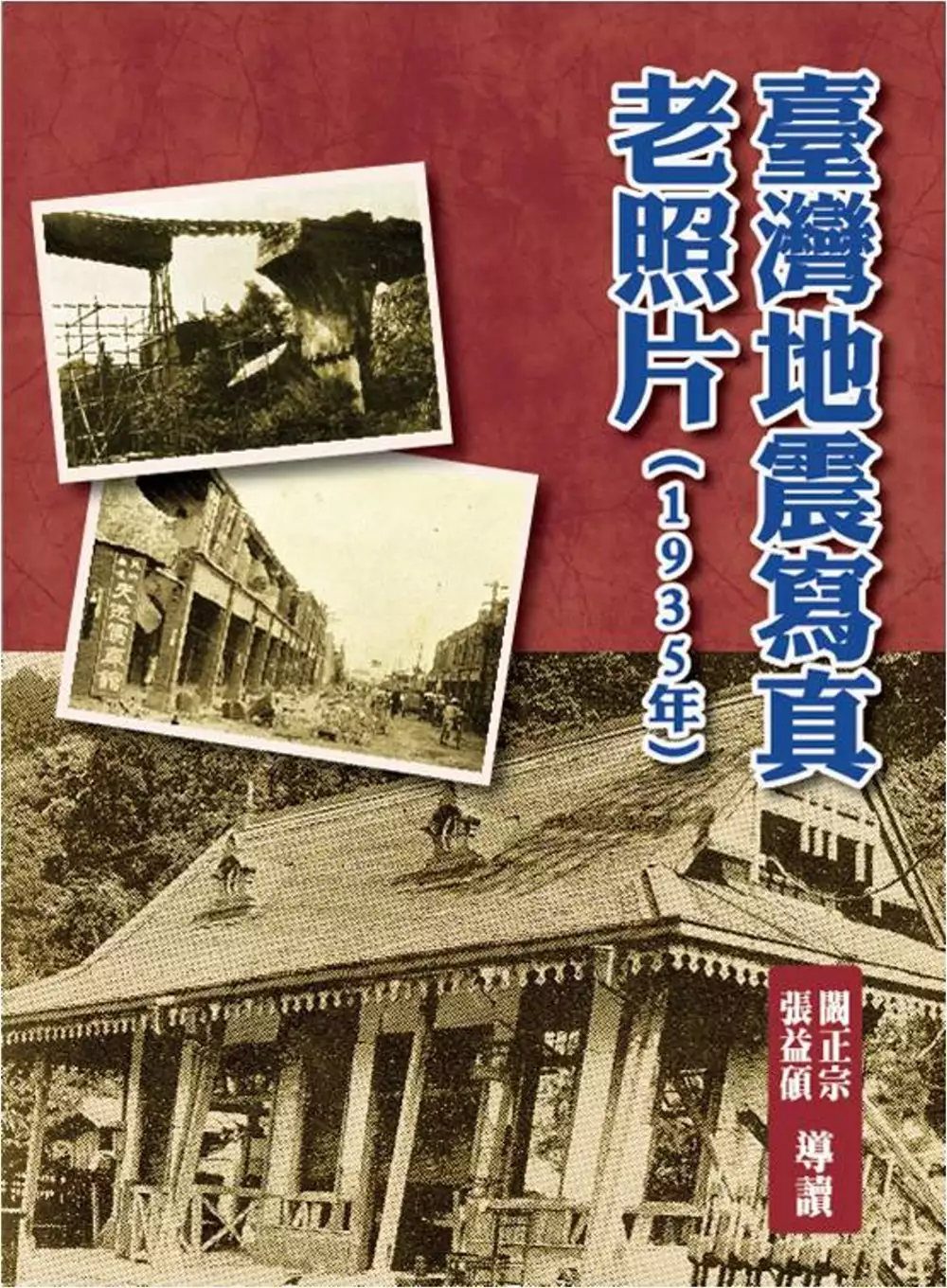

臺灣地震寫真老照片(1935年)(精裝)

為了解決平均 幾 天 有 一次 有感地震 的問題,作者闞正宗張益碩 這樣論述:

《臺灣地震寫真老照片(1935年)》一書主要收錄了發生於1935年(昭和10年)的臺灣中部的大地震相關史料,分別是臺灣新聞社發行的《昭和10年臺灣大震災紀念畫報》、臺北觀測所發行的《昭和10年4月21日新竹臺中烈震報告》、朝日新聞社發行的アサヒグラフ(ASAHIGRAPH)畫報中的新竹臺中地震大篇幅報導、邱清壽作《中部地動歌》與新竹州知事告示等等豐富資料。並額外收錄了1923年(大正12年)記錄關東大地震的《東京大震大火の寫真帳》。對於想要了解日治時期臺灣於劇震之下的紀實攝影與文字記錄的讀者們,本書值得收藏。 導讀者簡介 闞正宗 嘉義市人,出生於臺灣嘉義,成功大學歷史學博士。長

年從事佛教寺院及文物的田野調查,二十餘年間完成有關佛寺、人物田野調查專著、合著十餘冊。 代表性著作有:《臺灣佛教一百年》(東大,1999)、《臺灣佛寺的信仰與文化》(博揚文化,2004)、《重讀臺灣佛教──戰後臺灣佛教(正續編)》(大千,2004)、《臺灣佛教史論》(北京宗教文化,2008)、《臺灣日治時期佛教發展與皇民化運動──「皇國佛教」的歷史進程(1895-1945)》(博揚文化,2011)、《臺灣佛教的殖民與後殖民》(博揚文化,2014)等學術著作書。 曾任法鼓佛教學院、玄奘大學宗教研究所兼任助理教授,現任佛光大學佛教學系助理教授。 張益碩 臺中市人,1973年生,

日本東洋大學文學研究科佛教學專攻碩士,筑波大學大學院人文社會科學研究科哲學‧思想專攻宗教學‧比較思想學分野五年一貫制博士班入學,現為佛光大學佛教學研究所博士生。 《臺灣地震寫真老照片(1935年)》導讀 東京大震大火の寫真帳 昭和10年臺灣大震災記念畫報 昭和10年4月21日新竹臺中烈震報告 告示 ASAHIGRAPH畫報 其他 《臺灣地震寫真老照片(1935年)》導讀 壹、 前言 臺灣與日本列島同樣,由於位於環太平洋的地震帶上,因此自古以來經常受到破壞性地震的襲擊。就日本列島而言,地震密集之因,乃地處歐亞大陸板塊、北美洲板塊、太平洋板塊及菲律賓板塊四個板

塊的交會處,板塊與板塊間互相擠壓,本就極易累積發生巨大地震的能量。 日本對於地震的記載甚古,日本古典文學作品中關於地震的描述不少,例如,生活於平安末期至鎌倉時代的日本歌人兼隨筆家鴨長明(1155-1216)在其所著的《方丈記》中,對發生於元曆2年(1185)的大地震,有如下述之描寫: 又,同時,發生了大地震。那情況非常悽慘。山崩、河川淹沒、海傾斜、且陸地被水淹沒了。大地裂開,從中湧出水來,岩石破裂,掉落山谷。在海邊划船,卻被波浪弄翻,在路上行走的馬幾乎不能站立。 這是數百年前所發生的大地震,但讀到這裡,同時也令人想起數百年後的2011年3月11日發生於福島的「東日本大地震」,

芮氏規模達到9.0,隨之而來的海嘯侵襲,並損壞核能發電廠釀成重大事故而造成的輻射災害問題,尤其後者,不知何時方能圓滿解決。 上世紀1923年9月1日日本時間上午11時58分,日本同樣也發生了大地震。因為震央位於關東地區的神奈川縣相模灣的伊豆大島,因此稱之為關東大地震。關東大地震是日本明治維新以來,襲擊首都圈的唯一地震。此次的芮氏規模推測是7.9,屬於上下震動型的地震,影響的範圍包括今天的東京都、神奈川縣、千葉縣以及靜岡縣。事後死亡人數估計大約介於100,000至142,000人(包括大約40,000人失蹤,被推定均已死亡)之間。由於地震發生的時間點,剛好是中午,那時許多家庭正在使用火準備

午餐,因此釀成了火災,更加導致傷亡人數的大幅增加。 同樣位於環太平洋地震帶的臺灣,地處於歐亞大陸板塊及菲律賓板塊的交會處,因此也經常發生地震。根據學者統計指出,自1604年至2002年的約四百年之中,臺灣西部地區共發生36次規模7.0以上的大地震,平均每十年發生一次。另外,根據中央氣象局在1991年至1994年的觀測資料顯示,臺灣地區平均每年約發生8217次地震,其中有感地震每年平均為489次。 從1901年起至2004年之間,在臺灣所發生的地震,屬於災害性的,共發生93次。不過許多的地震的震央均在外海,例如1910年的在基隆東方外海,1920年的在花蓮東方外海,雖然規模都是8.3

,但對臺灣陸地的破壞力則相對較小。 但若震央在陸地上,且屬於淺源地震的話,破壞力及災害都相當巨大。例如,日本殖民時期的1935年4月21日早上六時零二分左右,新竹、臺中州發生了芮氏規模7.1的大地震,震央位於新竹州關刀山(即今日的苗栗縣三義鄉鯉魚潭水庫及關刀山一帶)附近,震源很淺,約地下十公里以內。該地震有感地區幾乎遍及全島,甚至達到中國的福州、廈門地區,受害地區為新竹州及臺中州,災情最慘重的區域包括新竹州的竹東、竹南、苗栗、大湖各郡,與臺中州的東勢、豐原、大甲各郡。其中又以豐原郡內埔庄與神岡庄、大甲郡清水街,及新竹州苗栗郡銅鑼庄、公館庄與竹南郡南庄、三灣庄等地受災最為嚴重。關於被害的狀

況,根據地震發生後隔天4月22日的《臺灣日日新報》的報導,僅僅統計至21日晚上10時為止,死亡人數就已超過二千六百人,重傷者超過六千人,而且房屋的全倒及半倒加起來則超過二萬一千戶。 由於臺灣曾經是日本帝國的一部分(1895-1945),因此關於此地地震的觀測要追溯到1896年3月臺灣總督府以敕令第97號發佈了「臺灣總督府測候所官制」,開啟了臺灣氣象及地震觀測的制度。首先1896年7月12日以府令第21號在臺灣總督府民政局內設立了「臺北測候所」,並於8月11日開始觀測,之後1897年12月19日東南門內之新廳舍落成後,遷移至此。爾後並陸續在各地也設立測候所。 臺北測候所廳舍落成後,同

時也裝設了臺灣第一部地震儀(格雷-米爾恩型地震儀Gray-Milne Seismograph),開展了臺灣地震觀測科學化的時代。之後陸續增購新型地震儀並擴增編制,觀測地震並加以記錄。1935年新竹臺中大地震的主震及餘震,有賴地震測站及觀測儀器之建置完善,方能詳細記錄此次地震的序列。自此地震之後,臺灣更重視地震與氣象觀測,為此添購更多的地震儀器,並增設測候所觀測餘震,促使臺灣在地震測報技術有長足的進步。 因為此次的地震相當慘烈,因此日本政府及臺灣總督府相當重視。東京方面,災害後不久,日皇除了贈給受災地十萬日圓之援助金之外,並派侍從官等人渡臺視察。臺灣總督府於災害發生之後,不僅動員全島的資源

展開救援行動之外,並4月29日於總督府內設置了「震災地復興委員會」,同時以訓令第二十五號公佈復興委員會規程,推動各項災後復興事業。 事後的調查工作也相當積極,後來也出版了不少調查及研究報告的資料。例如,臺北觀測所於1936年3月出版了《昭和10年4月21日新竹臺中列震報告》,臺灣總督府於地震後一年的1936年出版了《昭和十年臺灣震災誌》,地方政府所編如,《昭和十年臺中州震災誌》、《昭和十年新竹州震災誌》等等。 闞正宗・張益碩

地牛翻身!地震對於台灣股票市場的影響

為了解決平均 幾 天 有 一次 有感地震 的問題,作者陳宣儒 這樣論述:

近幾年來,天氣變化影響到股票報酬的相關議題逐漸受到了學者們的重視,然而,天然災害會影響股票報酬的研究就相對比較少。故本研究研究股票市場在遭遇到地震時是否會受到影響?本研究採用事件研究法,發生地震時,股票市場將會受到影響,進而使股票報酬產生顯著負的變化。

想知道平均 幾 天 有 一次 有感地震更多一定要看下面主題

平均 幾 天 有 一次 有感地震的網路口碑排行榜

-

#1.中央氣象局- 這「地震預測」似曾相識! 以這篇虛構的貼文 ...

次,也就是說,約2 天多就會發生1 次。規模5.0 至 6.0 的地震每年平均21 次(約2 星期多就可能出現一次),而規模6.0 以上的地震每年平均3 次。 看到這裡,有沒有覺得 ... 於 www.facebook.com -

#2.分析:青海玉树地震“并非偶然” - BBC News 中文

青海省玉樹藏族自治州位於青海省西南青藏高原腹地的三江源頭,平均海拔在4200米以上。 ... 國家地震台網通報,今後幾天不排除有強震及餘震的可能。 於 www.bbc.com -

#3.氣象專家分析918台東地震:逾70起前震少見,震央往北移動

未來3天可能仍有規模5以上地震發生,一週內還有規模4以上,若發生地震的規模愈小,拖的時間可能愈長。 台東池上17日晚間發生芮氏規模6.4有感地震, ... 於 www.thenewslens.com -

#4.花蓮發生今年以來第6起規模6以上地震極可能成921之後最多的 ...

花蓮光復鄉09:05淺層地震規模6.0幾全台有感。 ... 地震,其他10個都是淺層地震,平均每3年就有一次規模5以上的地震;至於規模相當於6的地震,連同20 ... 於 www.rti.org.tw -

#5.海葵颱風「可能直撲台灣」!最新4重點一次看4年紀錄恐被終結

二、海葵颱風可能直撲東半部陸地而來,目前預報的登陸地點是宜蘭,但也不排除有繼續往南調整的機會,週末將帶來影響最大! 於 www.wealth.com.tw -

#6.网约车司机,“卷”在车流里 - 网易

为了省钱,他住在郊区一栋自建房里,每个月房租几百元,有个院子可以免费 ... 从3月11日至4月3日,陈某某连续出车24天,平均每天出车时长10个小时,最 ... 於 www.163.com -

#7.國家級警報是什麼?地震警報多大才會響?地震包要裝什麼 ...

地震 包裡面到底要裝什麼東西?今天就讓筆者帶大家一起來解惑「 國家級警報」相關資訊吧! 編按:這幾天台灣東部地震頻頻!幾乎半個台灣都很有感! 於 www.housefeel.com.tw -

#8.台灣已慢慢進入「地震活躍期」,未來3天內恐還會出現5級以上 ...

根據中央氣象局統計資料,台灣平均每年發生規模6以上地震約2至3個,但今年至今已發生3次,氣象局地震測報中心主任陳國昌表示,3天內有可能還會出現5以上餘震,預告目前全 ... 於 www.storm.mg -

#9.清晨地牛連二翻身! 氣象局稱平均值內:花蓮秀林地震頻繁

吳健富指出,地震成因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸下產生的能量釋放,一段時間後就會累積,因此沒有特別說未來幾天要留意地震。 20230710nm003小區域有感 ... 於 www.mnews.tw -

#10.何來美專欄/敲響銅鑼灣的女作家劉慕沙、謝霜天 - 客新聞

朱西甯、劉慕沙夫婦與三位女兒朱天文、朱天心、朱天衣合影。 ... 西甯文質彬彬,才華出眾,跟他刻板印象來台接收的官兵揹鍋子、裹布綁腿有極大落差, ... 於 hakkanews.tw -

#11.吉田社長的台日經營學: 台灣最大的日本旅遊情報網站「樂吃購!日本」創辦人吉田皓一,不藏私公開台日跨國企業的經營秘訣

這裡指的不是農曆春節之類的長假,而是另一項大事-投票日本有所謂的「不在者投票 ... 地震多、火山會爆發、颱風每年都來;久不下雨便出現乾旱、多下幾天雨就容易有水災 ... 於 books.google.com.tw -

#12.全球地震資訊網- 香港天文台

對於香港的有感地震個案,除了上述的資料外,亦會加入按修訂麥加利地震烈度表的本地地震烈度。 地震資訊網內的資料會每分鐘自動更新一次。 於 www.hko.gov.hk -

#13.北大学生背后,一所凉山县中的教育突围 - 青年组织

录取结果出来后的几天,木乃约热的父亲苟尔打付接待了一波又一波客人, ... 有一次数学考试,七中班平均分132,这是一个在成都七中不算优秀的成绩, ... 於 qnzz.youth.cn -

#14.地震! 地質專家汪中和解密「台灣近年地震趨勢」 - 基督教今日報

自1999年以來,台灣有感地震的次數也明顯增加,2009年以後平均每年高達600多次,是1999 ... 水和食物盡可能準備3天分,每半年要檢視更新一次必需品。 於 cdn-news.org -

#15.近一甲子以來傷亡前3地震有2個跟台南有關近期一日多震已不是 ...

近來全台地牛頻頻翻身,17日一整天,台南接連4震,晚間東山區的連續3起淺 ... 平均約25到30年才會出現一次,請當地民眾注意,未來幾天不排除有餘震。 於 www.cmmedia.com.tw -

#16.「地震活躍期」相關新聞 - CTWANT

陳國昌補充,從近期的歷史平均值來看,全台規模6以上的地震每年只會有2.8至3起,今年卻已經發生 ... 今天晚間7點30分發生芮氏規模4.5的有感地震,震央位於花蓮縣卓溪。 於 www.ctwant.com -

#17.台灣百年來的大地震

於7.5∼7.9者有6次,以及一九二○年六月五日發生在花 ... 這些大地震發生的位置分布並不平均,其中震央在 ... 發生一次規模達到7.0的大地震,這些大地震往往密集發. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#18.總務處| 前言 - 臺中市立東山高級中學

就災害性地震而言,全球每年發生170個規模大於6.0的地震,亦級平均每兩、三天即可能 ... 氣象局更新地震網觀測設備提昇監測能力所致),其中多數無感地震,至於有感地震 ... 於 w3.tsjh.tc.edu.tw -

#19.花蓮地震全台有感17人受傷1大樓傾斜 - 中央社

北市上一次發生震度4級地震是在10年前。地震測報中心指出,未來幾天可能還有餘震。 中央氣象局說,這是今年第1個規模6以上的地震,地震測報中心統計, ... 於 www.cna.com.tw -

#20.一至九月平均每天地震82次 - 人間福報

台灣位在環太平洋地震帶,是個多地震國家。但是,你知道台灣每天發生多少次地震嗎?根據交通部最新統計,台灣地區平均每天發生的地震多達四十四次,其中二點四次是有感 ... 於 www.merit-times.com -

#21.九二一大地震 - 維基百科

921大地震主震發生僅1個星期的時間,規模超過6的餘震就有8次,這是全世界相當罕見的案例。921大地震發生之後1個月內發生大約1萬次的餘震,其中將近4百次有感餘震,餘震大 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.台灣每年有2萬地震!氣象局:規模6.0以上平均3次

若回到台灣,根據中央氣象局1994 – 2021年統計資料顯示,台灣每天平均約發生100次地震, 每年平均出現191次規模4.0至5.0地震(約2天多就會發生1次);規模 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#23.未來3天防規模5餘震!今5小時震48次氣象局:在收尾了 - 聯合報

... 下午2時44分發生芮氏規模6.8地震,深度僅7公里,全台有感、天搖地晃, ... 氣象局推測,關山跟池上兩次震央位置差不多,只相差幾公里,偏向中央 ... 於 udn.com -

#24.維尼哥哥科學選文13:馬麟驤~天搖地動談地震

而環太平洋地震帶上每年發生地震的次數,佔全世界地震總數的百分之七十左右,難怪台灣地區每年約有兩千次的地震!幸好大部分都是震動非常輕微的「無感地震」,我們根本沒法 ... 於 www.bud.org.tw -

#25.淺談台灣歷史上的大地震

1644年至1896年間,台灣共發生大地震49次,平均每隔約5年發生一次。依據統計,大部份地震幾全發生在台南、嘉義、彰化、雲林等區域,僅有3次發生在台北,2次發生在宜蘭 ... 於 web.fg.tp.edu.tw -

#26.意料外的回響|方格子vocus

前幾天因為臨時多了颱風假,在家裡閒來無事,就在臉書的粉絲團貼了一篇舊 ... 若是我在演講時,分增添許多小故事跟手勢、語氣的配合,聽眾會更有感。 於 vocus.cc -

#27.最近地震| 交通部中央氣象局

最近地震 · 未達下列標準之地震。 · 芮氏規模5.5以上,最大震度4級以上。 · 芮氏規模6.0以上,最大震度5弱以上。 · 芮氏規模6.5以上,最大震度6弱以上。 於 www.cwb.gov.tw -

#29.台灣地震大預測 - 華視新聞網

... 受到日本關西大地震的影響,嘉南地區剛好最近幾天又連續發生兩次有感 ... 花蓮地區在七十五年和七十九年,各有一次傷害性的地震,以及台北地震在 ... 於 news.cts.com.tw -

#30.其中214 次為有感地震,且可能有一次..-阿摩線上測驗

教甄◇地理科專業. 7.拉丁美洲幾個主要國家,如墨西哥、巴西、阿根廷和智利等國,雖然歷經長時期的工業化發展,但 ... 於 yamol.tw -

#31.快新聞/花蓮今晨連2震! 氣象局地震測報中心曝原因

氣象局地震測報中心課長邱俊達上午受訪時說,花蓮地區是地震好發區, ... 更多新聞: 快新聞/東部海域第10震!16:16規模4.3有感地震最大震度4級. 於 www.ftvnews.com.tw -

#32.台灣的地震和震災

台灣位於歐亞板塊和菲律賓海板塊之反衝地帶,地震活動十分頻繁,平均每年大小地震超過兩萬個,其中有感地震(規模四以上)可達約四百個。台灣地區常受到地震侵襲,在本區 ... 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#33.台灣一年有4萬次地震!?圖解8大關於地震疑問 - 親子天下

每年平均會發生4萬次地震的臺灣,是不折不扣的「多震之國」。為什麼臺灣會有這麼多的地震?如此頻繁的地震曾為我們帶來什麼樣的影響?下一次的大地震 ... 於 www.parenting.com.tw -

#34.透析921 地球告訴我們的地震祕密與防災之道 - 報導者

「集集地震」(下稱「921地震」)不僅是20世紀全球最嚴重的地震之一,亦是地震研究上相當重要的世紀大震。 顯著有感餘震破紀錄,1個月內163次. 【921科普 ... 於 www.twreporter.org -

#35.台灣每年有2萬地震!氣象局:規模6.0以上平均3次 - Newtalk新聞

自台東918強震後,花東的餘震就不少,也讓人好奇地球的地震到底有多頻繁 ... 至5.0地震(約2天多就會發生1次);規模5.0至6.0的地震每年平均24次(約2 ... 於 newtalk.tw -

#36.地震可以預測嗎? - 科學人雜誌

地震 學家是否能從蛛絲馬跡預測下一次大地震,或退而求其次,發展完備的地震 ... 這幾年台灣平均一年有近1 萬8500 次的地震被中央氣象局地震網偵測到, ... 於 sa.ylib.com -

#37.百年罕見「超級藍月」今晚登場!最佳賞月時間北市天文館直播

因為月球朔望周期為29.53天,比大部分月份短,因此平均每2至3年就會發生一次「藍月」。不過今年8月則是出現2次俗稱「超級月亮」的近距離滿月,比一般 ... 於 www.upmedia.mg -

#38.系鈴尚無解鈴人:世界之謎. 下冊 - Google 圖書結果

然而对喜爱思考的人来说,惊叹之余还有更大的困惑:远古时代的人们如何建造这么庞大的 ... 穿过金字塔的子午线将地球上各大洲与大洋的面积分为平均的两半,误差不大于7%。 於 books.google.com.tw -

#39.氣象局:近30年規模7以上地震僅3起 - 台灣颱風論壇

地牛連兩天翻身!前天發生規模六.○地震,不少民眾驚魂未定,昨天凌晨○點○四分東部海域又發生規模五.七的有感地震。中央氣象局地震測報中心主任陳 ... 於 twtybbs.com -

#40.和泰產物保險股份有限公司

和泰產物保險Hotains ,有種信任叫有事無恐,和泰秉持【以客為尊】的理念,提供客戶各項保障(汽/機車險、旅遊綜合保險…等)及服務,成為客戶最信任最放心的保險公司。 於 www.hotains.com.tw -

#41.全台有感地震氣象局:兩天內恐有規模逾5餘震 - 翻爆

20日9時05分發生芮氏規模6.0的有感地震,震央位於花蓮縣光復鄉,地震深度6.8 ... 很複雜難以確認;此區域發生地震的歷史紀錄不多,平均3年發生一次規模5以上的地震。 於 turnnewsapp.com -

#42.花蓮淺層地震嚇壞大家,921那年有13個6以上地震 - 今周刊

他表示,1990年至今約30年,規模6以上的地震有14個,其中4個屬於深層地震,今天地震深度6.8公里屬於淺層地震的有10個,平均每三年發生一次規模6的地震。 於 www.businesstoday.com.tw -

#43.訂房怎麼取消?行程怎麼辦?旅平險能理賠嗎?颱風天Q&A大 ...

已經安排好的出遊計畫,卻遇到颱風掃興,該怎麼辦呢?別急~先確認颱風訊息,再來進行訂房、行程是否取消的評估。若真的非得颱風出遊,也是有另一種 ... 於 www.saracares.com.tw -

#44.全台有感花蓮6.2地震- 生活- 自由時報電子報

二地震,最大震度花蓮五弱,全台有感,截至昨晚十一點共累計十個餘震。 ... 創下九二一之後的新高,規模六以上地震有十二個,達歷年平均四倍。 於 news.ltn.com.tw