巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列免費下載的地點或者是各式教學

巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦森瀨繚寫的 克蘇魯神話事典(精裝) 可以從中找到所需的評價。

另外網站RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘也說明:RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘. 資訊快報. 阿謙(ringo2000) 2021-10 ... (武鬥家+牧師) 歐特魯城(大地圖)右邊的岸邊道路,進到最深處之前,貼著 ...

國立臺灣大學 社會學研究所 陳東升所指導 蔡慶同的 「創意」如何成為「商品」:論台灣動畫及遊戲產業的文化、工業與創新 (2004),提出巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家關鍵因素是什麼,來自於動畫、遊戲、文化工業、創意資本的社會建構。

而第二篇論文國立中正大學 中國文學系 施懿琳所指導 翁燕玲的 林燿德研究--現代性的追索 (2000),提出因為有 林燿德、現代性、後現代性、八0年代台灣文學的重點而找出了 巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家的解答。

最後網站【針織帽】時隔15年 ~童年經典 RPG遊戲の「續作」 「巴 ...則補充:標籤:# 巴哈姆特 #steam # rpg 錯誤修正:待更新♫BGM♪: 巴哈姆特 II-內建背景音樂【外部連接區】 Steam商店連結: ...

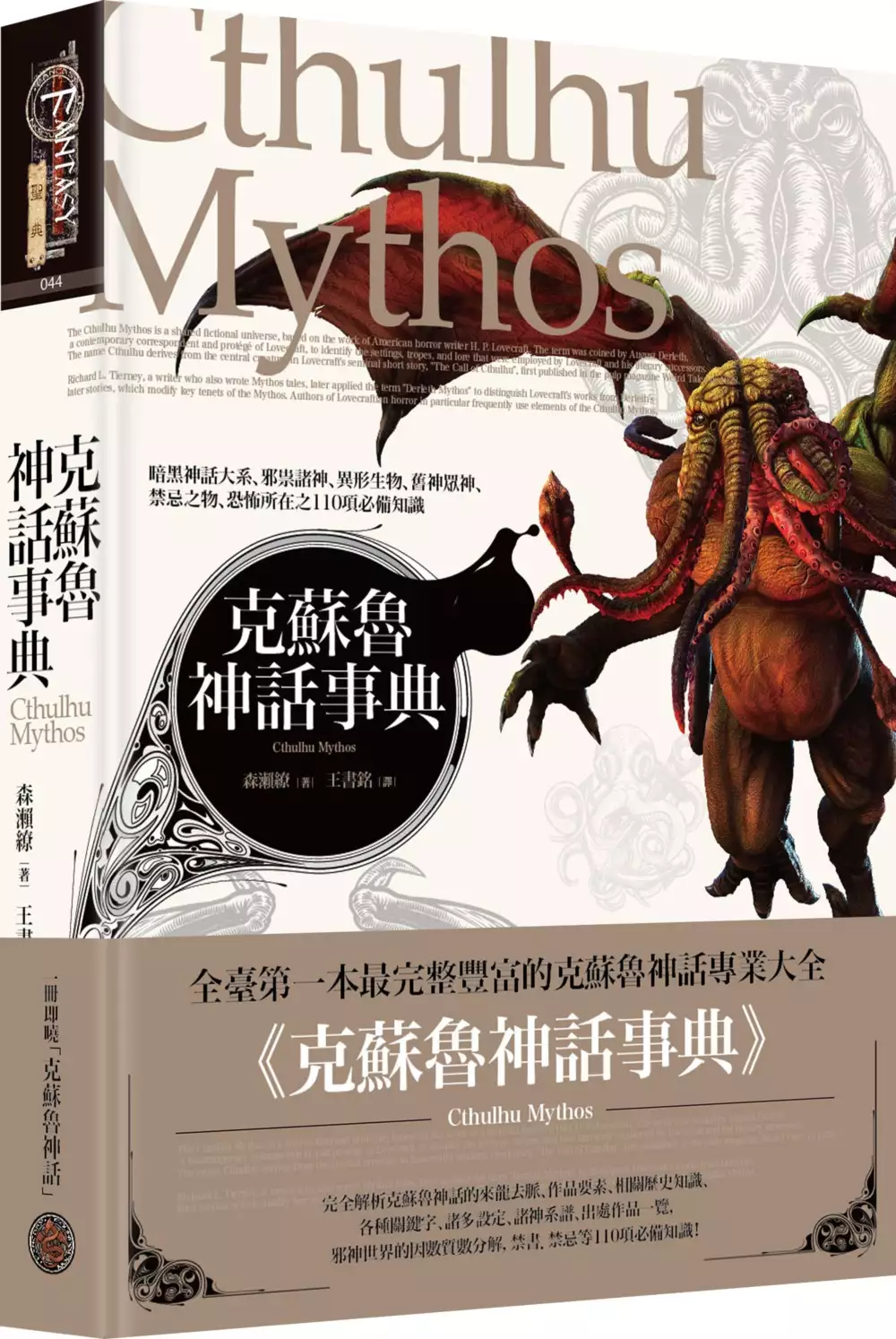

克蘇魯神話事典(精裝)

為了解決巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家 的問題,作者森瀨繚 這樣論述:

本書是針對克蘇魯神話自成立到發展至今的來龍去脈、作品內容的諸多要素一一進行分解,並依領域分類寫成六個章節,彙整成方便創作者參照、創作克蘇魯神話新作品之形式。 各章各個條目將會分別就克蘇魯神話此文類相關歷史、知識,以及構成克蘇魯神話的各種關鍵字進行解說。 當然筆者會在可能的範圍內盡量避免,但本書旨在解析克蘇魯神話的諸多設定,解說內容難免會牽涉到既有作品的故事情節而有劇透的狀況,本書畢竟是專為創作者所寫的解說書籍,因此這點還要請各位包涵見諒。 另外各章末尾記載有諸神系譜和專欄等資料,本書卷末則收錄有其出處作品之參考文獻一覽。以下是各章內容之解說。 暗

黑神話大系(第1章) 從前愛爾蘭的幻想作家唐珊尼爵士曾經透過他一連串的作品,創造了一個名為佩加納神話的虛構神話。美國恐怖小說作家霍華.菲力普.洛夫克萊夫特受其影響,也在自身作品中添加了神話的要素。雖說是神話,這神話卻並無確切完整之體系而僅有片段概念而已;他把好幾個奇怪的固有名詞寫進數個作品裡,讓作品看起來好像有個非常宏大的世界觀。 他的這個「遊戲」後來成為作家交流使用的溝通工具,緩緩累積構築成後來統稱為「克蘇魯神話」的一個朦朧曖昧的神話。 洛夫克萊夫特死後,其作家友人對神話的熱情一度隨之變冷,一時之間除追悼故人以外,再無人創作克蘇魯神話作品。 拜奧古斯特.W.德勒斯義無

反顧的貢獻和後繼作家的熱情所賜,克蘇魯神話終於得到復甦。20世紀前半,原本僅有一小部份狂熱的恐怖小說愛好家才知道克蘇魯神話,進入1970年代以後,克蘇魯神話卻已經成為大型出版社為其刊行作品集的主流文學子類型,甚至成為形成美國流行文化相當重要的一員,對美國各界造成大大小小各種影響。 日本亦然,首先第二次世界大戰以後不久就有人知道恐怖小說作家洛夫克萊夫特之名,隨後1970年代初期克蘇魯神話傳入,繼而孕生出不少熱心的克蘇魯愛好者和神話作家。 本章將就克蘇魯神話自誕生以來發展的歷史,以及故事群的世界觀、特徵及傾向進行解說。 邪祟諸神(第2章)、異形生物(第3章) 神話往往是漫畫

、遊戲等次文化的靈感來源。例如『週刊少年Jump』連載的車田正美人氣漫畫『聖鬥士☆星矢』,許多都是以希臘神話或北歐神話等神話為作品題材。 1980年代以後,以『龍與地下城』為首的桌上型角色扮演遊戲TRPG傳入日本,後來才有以『勇者鬥惡龍』為代表的RPG遊戲帶頭掀起一陣奇幻風潮、席捲市場,這些遊戲當中同樣也有許多來自神話的諸神與怪物大為活躍。 就在這個時候,自從TRPG『克蘇魯的呼喚(現稱克蘇魯的呼喚TRPG)』日語版發售以來,跟其它神話頗異其趣、堪稱異形怪物寶庫的克蘇魯神話也開始逐漸受到矚目。起初以恐怖小說、SF科幻小說形式介紹到日本的神話作品,至1980年代中期再度以次文化「怪物

圖鑑」形式傳入,知名度瞬間大大提升。提到克蘇魯神話,一般人想像的恐怕就像是「超人力霸王」或「哥吉拉」系列的外星人或怪獸,披上奇幻神話的外衣。 本書的第2章、第3章介紹的是克蘇魯神話的最大特徵,也就是這些怪物──體現宇宙未知恐怖的邪神,以及部份崇拜這些邪神、部份與之對立的異形生物。 其次,第2章第一個項目將會就本書如何定位自法蘭西斯.T.雷尼「克蘇魯神話小辭典」以後便成為統稱邪神慣用語的「Great Old Ones(舊日支配者)」進行解說,還請各位可以先看過該篇再繼續閱讀。 再者,關於本書解說文使用的固有名詞日語表記,筆者是盡可能確認各名詞在英語圈實際是如何發音、經過仔細思考

,然後選擇採用較為適當的表記方式(如札特瓜、拜亞基),或許會跟相關書籍一般使用的表記稍有出入,尚請諒解。 舊神眾神(第4章) 常說克蘇魯神話的諸神是超絕人類理解的巨大存在,即便對人類有危害,也不能以單純的善惡概念理解之。因為這個緣故,德勒斯在「潛伏者的巢穴」創造出封印諸邪神的善神「舊神(Elder God)」,才會受到批判說這是他欲使克蘇魯神話普及所犯下的最大「罪」。 然則洛夫克萊夫特也容許舊神此設定,更曾將此設定採納進入自身作品中,而且在「潛伏者的巢穴」之前的幾個克蘇魯神話作品便已經可以發現有善惡對立的概念,基於以上事實,近年研究多傾向認為將舊神貶為德勒斯個人設定是個已經落

伍的想法。 再說,將滿1世紀的克蘇魯神話漫長歷史當中,蓋瑞.麥爾茲、弗雷德.L.培爾頓、布萊恩.魯姆利等後續作家已經就舊神相關設定做更深的探究、改編,早已經不是從前「諾登斯是唯一我們知道名字的舊神」的時代了。 在這個第4章裡面,筆者將針對創作克蘇魯神話時往往令人相當困擾的舊神相關設定進行解說。同時,第3章的「憂戈-索陀斯」亦有相關記述,還請一併參照閱讀。 禁忌之物(第5章) 克蘇魯神話的諸多構成要素當中,禁書等物的重要性有時候甚至高過於異形邪神和怪物,其中又以傳為阿巴度.亞爾哈茲瑞德所著『死靈之書』尤為重要。 根據「敦威治村怪譚」、「在瘋狂的山上」其中的引用文,『

死靈之書』記載了人類誕生以前地球的狀況,包括南極大陸的「遠古種族」,隨後來到地球的克蘇魯及其眷族,以及憂戈-索陀斯、舒伯-尼古拉斯等諸神相關資訊,甚至還寫到如何將他們召喚到人世間的方法。 描述憂戈-索陀斯子嗣華特立兄弟生死的故事「敦威治村怪譚」,洛夫克萊夫特研究者認為是基督教該隱與亞伯故事的仿作,而『死靈之書』記載了天地創世的故事和召喚異次元諸神的方法,可謂相當於克蘇魯神話的「舊約聖經」。 當然了,記載地球黑暗歷史的禁書絕非『死靈之書』而已。洛夫克萊夫特及隨後參與神話創造活動的作家,還要繼續創造新的書籍,使克蘇魯神話的設定更趨完整。 第5章除這些禁書以外,還會一併介紹克蘇魯神

話作品提及的幾個魔法道具。關於本章介紹的書籍、魔法道具,筆者是考慮到原文表記中蘊含的語義,再選擇較為適當的日語譯名(如『拉葉書』),有時候可能會跟相關書籍一般使用的表記有所出入。 恐怖的所在(第6章) 洛夫克萊夫特直到20世紀後半期才開始被介紹到日本,起初固然亦有提升相關書籍銷量之行銷目的,使得他的形象長期以來受到相當程度的誇張和曲解,其中便有個說法指其「終其一生繭居於故鄉普洛維頓斯,一步都不曾離開」,此說法今已遭到徹底否定。其實洛夫克萊夫特頗好旅行,每年春秋兩季都要出外展開1週以上的旅行,去拜訪遠方友人借住在友人家中。 不光如此,在洛夫克萊夫特以他曾稱「阿克罕圈」的美國新英

格蘭區地方城鎮為故事舞台的作品群當中,有許多都是他在前往該地旅行以後才創作的。洛夫克萊夫特有時候會在寄給朋友的書信中詳細報告他在這些地方旅行的所見所聞,有時候則是執筆記錄旅行遊記。洛夫克萊夫特在小說中描寫土地情景的時候,還不時會原原本本地引用這些自己在旅途中寫下的文字。 如上所述,克蘇魯神話作品確實具備「地域性文學」之屬性。跟洛夫克萊夫特同樣的,奧古斯特.W.德勒斯也在「黑暗住民」當中將奈亞魯法特在人間的棲身處「恩欬樹林」設定在自己定居的威斯康辛州。其它像英國作家倫希.坎貝爾和布萊恩.魯姆利亦曾在作品中提及英國國內的克蘇魯神話地點,現代恐怖小說界的旗手史蒂芬.金同樣受洛夫克萊夫特影響頗深

,他也在自己出生長大的緬因州創作了好幾個恐怖駭人的城鎮。 當然,克蘇魯神話的故事舞台並不限於創作者實際走過、詳知其情景的土地。陌生的外國自然不在話下,故事舞台更可及於遙遠太古時期沉入海底的大陸、遙遠的繁星之間、甚至人類沉眠意識深處的異鄉。 這些洛夫克萊夫特作品提及的土地又稱作「洛夫克萊夫特之地」,狹義來說指新英格蘭地區、澳洲和南極等地,廣義則涵蓋格洛斯特郡、阿維洛瓦和埃及等地。 第6章比其它章多了點摘要的味道,介紹的是克蘇魯神話經常引為共通舞台的「故事舞台」。

巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家進入發燒排行的影片

《Encased》背景設定於架空的 1976 年,玩家將要探索一個名為 The Dome 的險境。遊戲結合了探索、戰鬥和任務互動等元素,玩家需要製作各式各樣的補給品及武器才得以存活。

「創意」如何成為「商品」:論台灣動畫及遊戲產業的文化、工業與創新

為了解決巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家 的問題,作者蔡慶同 這樣論述:

本文主要是針對台灣動畫及遊戲產業進行比較性研究,首先,作者透過台灣「製造業」奇蹟實證研究的檢視,尤其是經濟社會學的觀點,釐清了技術機會與學習創新、國家機器與制度條件、組織、網絡與群聚等等不同的分析面向,並得以藉此進一步掌握台灣動畫及遊戲產業的發展面貌。 其次,作者透過文化工業多元觀點的考察,認為文化工業相較於其他工業,在生產—複製—消費之間,存在著互動連結的關係,就消費—生產的連結關係而言,文化消費存在「區隔性」、「主動性」及「生產性」,並往往透過一定的機制影響著文化生產,就生產—複製的連結關係而言,文化與工業的結合存在內在矛盾性關係,並往往透過「彈性、綜效與群聚」的組織形式,以不斷解

決矛盾、降低風險及維繫創新,而就複製—消費的連結關係而言,所謂「風格與類型」,往往是在文化的消費、商品及工業之間所相互建構而成的,作者進一步將生產—複製—消費之間的互動連結關係,稱之為「創意資本的社會建構」。 第三,透過上述台灣動畫及遊戲產業發展面貌的掌握,作者得以釐清台灣動畫及遊戲產業的特殊性格,並以「創意資本的社會建構」的是否存在作為主要因素,進一步解釋台灣動畫代工的「弱勢」之於遊戲自製的「創新」,也就是說,台灣動畫產業在生產—複製—消費之間,呈現「以動畫代工為主流」的文化製造、「128公路的組織」的孤立封閉、「美國好萊塢與日本動漫」的被動消費等等特殊性格,反之,台灣遊戲產業在生產—

複製—消費之間,呈現「玩而優則研發」的自製文化、「矽谷的網絡」的創意創新、「RPG、華人文化與武俠題材」的風格類型。 最後,透過台灣動畫及遊戲產業的同中求異,以及日本ACG產業的正面實例,作者認為所謂在地、自主性的文化工業發展的可能性,即在於本文所提出的「創意資本的社會建構」,也就是生產—複製—消費之間互動連結及正向回饋關係的存在與否。

林燿德研究--現代性的追索

為了解決巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家 的問題,作者翁燕玲 這樣論述:

八0年代在台灣文壇是一個重要的轉捩點,政治、經濟環境的巨變,使文學的風氣及型態均產生極大變化,新進作家備出,關注的問題與創作的路向也都異於過往,其中林燿德可說是最受眾人矚目的作家之一,從他被文壇稱為「八0年代文學旗手」 即可看出受重視的程度。 林燿德所以廣受注目,他本身積極地在文學實踐上多方探索且成果斐然是主要原因,詩、小說、散文等創作同時並進,連文學評論也沒有遺漏,不啻是位左手創作,右手評論的全才型作家,他不僅發展多元,作品的產量也相當驚人,在短短三十多歲的生涯中,累積多類而大量的作品,更重要的是,他對文學事業乃至歷史文化的高度自覺,刻意使其作品風貌突破以往的範

型,更欲在文壇樹立一種新時代的文學意識,這樣的意識不單反映在其創作或論述中,也表現於他在文壇積極運作的種種作為中。 有趣的是,在文壇嶄露頭角至英年早逝僅十多年的文學歷程中,林燿德的文學意識似乎出現極大的裂變,也就是以台灣文壇後現代先驅者的姿態,一反曾經強烈的現代意識及主張,這種自我建構又自我顛覆的作為本身似乎便充滿後現代色彩,也更加引人側目,可是也引來不少批評。王浩威即曾評之為理論基礎薄弱,「後現代只不過是他反霸的有利武器罷了。」 因此這位橫跨八0、九0年代現代、後現代思潮交替的文學旗手,到底在這個關鍵年代裡扮演怎樣的角色?繳出怎樣的成績單?至今

有人努力推崇,有人極度貶抑 ,推崇者多以為他是後現代先驅者之一,論其都市文學、政治文學等特異主張極具時代意義(如鄭明娳、劉紀蕙);貶抑者以為此人在文壇擅於鑽營,文學成為被利用的工具,因此其成績根本不應得到如此高度評價。 眾說紛紜中所反映的正是評判標準及觀點的歧異,然而若僅以是否標新立異或道德標準來加以裁判,似乎都不能清楚地說明林燿德文學旗手地位的由來,也不能對他整體的文學成績作較完整的概括。 尤其當仔細閱讀林燿德作品及一生重要記錄時,更將發現有許多十分有趣的現代性議題隱現其中,從身體情欲到宗教、神祕事物的探尋,林燿德都做出極有特色的回應,可惜這些

層面在過去固有的研究概念裡卻無法觸及,作家個人的文學意義與形象都因而扭曲停滯,留下大半的意義荒漠沈睡在文學史的層積岩中。 基於過去的研究較缺乏一全面的檢視,本研究即希望能跳脫片面的論斷,而從文學史及文學社會學等角度出發,較宏觀地由現代性的概念出發,觀察林燿德在文學實踐過程中的作為及作品,以探求其文學意識、思想觀點的變化中與現代性議題的關連性,並梳理其中變遷、發展的脈絡,進一步闡釋其意義。 尤其現今後現代風潮逐漸消褪,全球學界開始重新省思「現代性」的問題及意義。後現代與現代的關係似乎不再被視為斷裂,而是一種激進的承續 ,這種新觀點正代表新時代的變遷,而

在此刻重新檢視林燿德的文學成就也更能顯出其意義,事實上,台灣步入現代社會的歷史尚短,面臨的現代性議題亦紛至沓來。由於對身處的時代問題極為敏感,林燿德對現代性問題顯出異於常人的關注,也在其創作或論述中具體呈現,因此他對現代性意涵的掌握一定程度上體現了台灣文學史上思潮轉變的痕跡。 本研究即以此一觀點進行考察,希望從林燿德總體文學表現中掌握他對現代性追索的痕跡,包括他如何與身處的歷史社會情境對話?在怎樣的動機下開始積極介入現代性概念的思考?在他個人最關切的文學、文化議題上,以怎樣的方式探索?如何思索其中的問題,又有何主張?於現代文學傳播環境中,如何面對作家處境的變遷?怎樣能在

其中持續發聲並使自己文學觀點引起重視?希望能由此出發,詳究林燿德在現代性議題上的探索深度和廣度,並呈現作家與文學、歷史、社會、文化的種種互動關係,探討其意義,並為之尋找適切的定位及價值;更能藉此思考作家個人於現代社會體制中,受到那些客體性因素的制約?個體能動性和自我實踐中又能對社會環境發揮怎樣的作用?由對林燿德這一特殊個案的考察,也許能提供一些思索的方向。

想知道巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家更多一定要看下面主題

巴 哈 姆 特 @RPG 武 鬥 家的網路口碑排行榜

-

-

#2.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

◎武鬥家『16連拳』打1拳平均800~1500 ◎僧侶『神諭』給敵方全體固定傷害9999外加我方全體9999的終極治癒術◎弓箭手『致命攻擊』效果跟劍士的致命攻擊 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#3.RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘. 資訊快報. 阿謙(ringo2000) 2021-10 ... (武鬥家+牧師) 歐特魯城(大地圖)右邊的岸邊道路,進到最深處之前,貼著 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#4.【針織帽】時隔15年 ~童年經典 RPG遊戲の「續作」 「巴 ...

標籤:# 巴哈姆特 #steam # rpg 錯誤修正:待更新♫BGM♪: 巴哈姆特 II-內建背景音樂【外部連接區】 Steam商店連結: ... 於 www.youtube.com -

#5.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

大家小弟我來分享2天玩巴哈姆特的心情我是當格鬥家剛開始賺100換1000在和1000技能經驗值(小任務) 在賺100開始賭場生活阿那個方法請自己想像兔女郎說的 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#6.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

... 武鬥家打無限迷宮靠北我在70幾層找不到路也不知道自己在那一層看攻略也沒甚麼用然後九尾狐和恐龍已經99了(汗) 我保留了每個打王前的武鬥家記錄檔. 於 forum.gamer.com.tw -

#7.最终幻想16巴哈姆特怎么打 - 游戏攻略- 游侠网

... 巴哈姆特怎么打?巴哈姆特打法技巧. 2023-07-01 11:04:56 角色扮演RPG 人气值:加载中... 最终幻想16游戏里不同的主线任务里有可能会要面对多个boss的挑战,比如恸 ... 於 gl.ali213.net -

#8.遊戲討論區- RPG巴哈姆特攻略

... 武鬥家=>先選左(有女生尖叫那邊)再選左(有牛怪那邊)然後不挑武器直接講話 一樓中間的小姐說話一樓左邊樓梯上去進去你可以進去的房間每個職業的房間的 ... 於 www.andrew0668.com -

#9.RPG製作大師哈啦板

引述《A17310623 (黑川聖羽)》之銘言: > 那個...九尾狐狸去哪裡拿? > 黑店又要怎麼去阿? 九尾狐在開拓谷那裡~ 黑店要先打倒"神"得到飛行船!! 才到的了唷~. 於 forum.gamer.com.tw -

#10.RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

戰士是點速度,狂戰士點1攻1速,騎士點1物防1魔防,武鬥家點2攻,. 獵人、盜賊、弓箭手、馴獸師都點速度,. 法術師、魔法使、牧師、巫師都點魔防,. 至於 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#11.RE:【情報】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

... 最大生命值+20% 武鬥家-物理攻擊力+20%,速度+20% 魔法使-魔. ... RE:【情報】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘. 資訊快報. 虎哥哥(juyago220) 2022-04-26 02:10:31. 於 forum.gamer.com.tw -

#12.巴哈姆特最详细的功略

6.結束後就可以回家找媽媽了。 各個職業走法 ◎劍士→左-上-直走皆可房間1 ◎武鬥家→左-上- ... 於 wenku.baidu.com -

#13.就職測驗與技能學習 - 很宅的部落- 痞客邦

... RPG巴哈姆特. 痞客邦app下載. 痞客邦APP免費玩. 每月不同大獎等你來挑戰 ... 6.結束後就可以回家找媽媽了。 各個職業測驗法. ◎劍 士→左-上-直走皆可 房間1 於 mars555.pixnet.net -

#14.今天做了轉職測驗---成為武鬥家啦!(勇造暫定) - 巴哈姆特

今天做了轉職測驗!原來我有成為武鬥家的資質啊! 另外又多買了許多勇造(有錢就是任性~) 隨便組合弄個街頭霸王! 正常組合的沖田最後決定是這個造型~一護 ... 於 home.gamer.com.tw -

#15.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

先選右(沒有女生尖叫那邊)再選左(沒有寶箱那邊)然後選第一個選項 武鬥家=>先選左(有女生尖叫那邊)再選左(有牛怪那邊)然後不挑武器直接講話. 1. -. 關閉 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#16.《巴哈姆特》全攻略! - 電腦遊戲攻略版

... 武鬥家=>先選左(有女生尖叫那邊)再選左(有牛怪那邊)然後不挑武器直接講話 ... 家要到老麥的朋友家要先進特搜林 [特搜林] 之前上面不能走的地方已經可以 ... 於 www.gamez.com.tw -

#17.[討論] 有人玩過RPG"巴哈姆特"嗎? - 看板C_Chat - 批踢踢實業坊

說的是很久以前在史萊姆第一個家載的這款https://imgur.com/Ff1MlDy.jpg 後來才知道是RPG製作大師做出來的當初玩到有寵物系統真的潮爆了然後還被賭場 ... 於 www.ptt.cc -

#18.人寵合一天下無敵巴哈姆特pc線上遊戲!rpg online遊戲《劍 ...

由G 妹遊戲代理的武俠rpg online遊戲ARPG《劍刃Online》今(28)日開放可變身靈寵的巴哈排行榜2017「仙道試煉-靈寵闖關」玩法,讓你與心愛的寵物合為 ... 於 www.cmoney.tw -

#19.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

引述《ab831212 (風華滅)》之銘言: > 陣容如下: > 武鬥家lv76 ... 【宣導】RPG製作大師板配合站方推廣「板規鬆綁」和「板面輕鬆化」,01/19板規 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#20.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

這次我來我分享心得也順便問問題打F4的時候... 基本上武鬥家沒有魔反所以九尾能打就雙核蛋失血就用雙全補恐龍就邊咬女的邊看主角魔力(輕功X2發勁X2要 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#21.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

戰神無庸至疑是戰神喀爾護身符實用度實在很低... > 就這樣了 > ps.競技場第11名好像是武鬥家的樣子 ... 情報RPG製作大師最新作「RPG Maker MZ」發表! 2021 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#22.RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘. 資訊快報. Tuna貓(yes00015990) ... 武鬥家組合技, 二連拳, 武鬥家組合技, O. 氣箭師, 破山勁, 飛踢, 格鬥家升級, 內 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#23.Re: [問題] RPG巴哈姆特破關後勇者繼承問題? - 懷舊遊戲

... 鬥技場名次都有繼承轉職成勇者後等級變LV1 ,每升一級會有5點能力可行分配。 所以的確是全部繼承沒錯目前正在打職業會長: 難度: 武鬥家(八連擊+百步穿揚)>劍士(四連擊+ ... 於 pttgame.com -

#24.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

> 武鬥家學的到致命攻擊? > 還有劍士不是4次攻擊嗎? 請你看清楚我的回文由格鬥家轉成隱藏職業我沒有說格鬥家可以學到 還有劍士可以學8次攻擊(隱藏 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#25.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

... 8連打』打一下平均3000~4000 ◎武鬥家『16連拳』打1拳平均800~1500 ◎僧侶『神諭』給敵方全體固定傷害9999外加我方全體9999的終極治癒術◎弓箭. 於 forum.gamer.com.tw -

#26.RE:【問題】RPG 巴哈姆特@RPG製作大師哈啦板

劍士:八次攻擊武鬥家:十六連拳盜賊:暗殺弓箭手:致命射擊法師:流星爆僧侶:神諭 破關的右半張須打完全部技能導師可和成勇者之心全部開啟 失去全體 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#27.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

武鬥家 的8連擊可以跟劍士的致命攻擊並用(威力跟劍士的8連擊一樣那之前由格鬥家轉成隱藏職業不就可以攻擊16次= =?) 不知道這個算不算BUG ... 於 forum.gamer.com.tw -

#28.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

... 武鬥家>劍士 封頂後強度劍士=法師>弓手=武鬥家>僧侶>盜賊 (包含無限迷宮技能) 劍士頂多是開拓谷附近要狂練一下 練到頂以後就隨便秒了 反倒是弓手雖然 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#29.RPG巴哈姆特3.0 - hove1597的創作

... 武鬥家打無限迷宮 靠北我在70幾層找不到路也不知道自己在那一層看攻略也沒甚麼用 然後九尾狐和恐龍已經99了(汗) 我保留了每個打王前的武鬥家記錄檔. 於 home.gamer.com.tw -

#30.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版@RPG製作大師哈啦板

RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版. 遊戲作品 ... 戰神無庸至疑是戰神喀爾護身符實用度實在很低... > 就這樣了 > ps.競技場第11名好像是武鬥家的樣子 武鬥家 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#31.RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

RE:【心得】【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘. 資訊快報. ArsDX (ken44419) 2021 ... 武鬥家, 二連拳, 氣勁集中, 升級, 正拳, 升級, 正拳, 升級, O. 武鬥家, 內勁 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#32.在Steam 購買巴哈姆特2-龍之新娘即可省下50%

當克利爾再度封印巴哈姆特後,二度長大成人的他,依然立志成為冒險者,等著他的是更為壯闊的冒險故事,歡迎大家來體驗。 於 store.steampowered.com -

#33.巴哈姆特RPG挑選職業 - jpjzhf9的部落格

更新5: 另外,武鬥家的< 百步氣功>和弓箭手的< 流星>相比,誰比較強???? 謝謝~﹋ 更新6: 噢謝謝了,給最先回答的人拍拍手。 最佳解答: 魔法師: ... 於 jpjzhf9.pixnet.net -

#34.武鬥家- 巴哈姆特世界Wiki百科

武鬥家 · STR力量:攻擊力 · VIT體力:生命力同時影響防禦力 · INT智力:魔法攻擊力 · MND精神:魔法防禦力 · AGI速度:迴避率 · DEX靈巧:命中率 · LUK幸運. 於 guild.gamer.com.tw -

#35.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

引述《spiralcross (漠色)》之銘言: > 關於武鬥家轉勇者> 隱藏技能十六連拳怪怪的> 裝拳套是打十六次沒錯> 裝勇者之心卻變成八次> 讓我覺得玩武鬥家 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#36.【火棘繪】七詩腦洞大開系列- 武鬥家肯恩篇Part 05~08

... 鬥家肯恩篇Part 09~12 武鬥家 ... 絲路龐克風幻想卡牌RPG《代號:行者》於中國開啟預約打造瑰麗奇幻東方幻想工業世界. 手機. 電梯. 開啟APP © 巴哈姆特電玩 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#37.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

特別是武鬥家,防開到最滿,8連拳傷害不到你總之,物理攻擊會被降到最小就是 > 僧侶公會 > 要打的比他補的快 > 就這樣而已 這倒是真的,不過要注意對方的 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#38.情報【RPG】巴哈姆特2-龍之新娘

而當克利爾將巴哈姆特再度封印後,並且也再度退化為嬰兒,第二次長大成人後的克利爾,即為巴哈姆特2-龍之新娘的故事了。 ... (武鬥家+牧師) 歐特魯城(大地圖) ... 於 forum.gamer.com.tw -

#39.黑梗製造師極黑的藍皮的小屋 - 創作大廳- 巴哈姆特

瀏覽體驗Level up! 立即前往. wilso0429 / 黑梗製造師極黑的藍皮; LV43 / 人類/ 武鬥家; 巴幣:196528 ... 於 home.gamer.com.tw -

#40.RE:【情報】巴哈姆特V3.0最終版

... 武鬥家03是劍士04是弓箭手05是魔法師06是盜賊存檔已經有用不完的賭場代幣,也換好了補品和裝備07是勇者,主線跑完神之塔,屬性除了MP都滿,各職業除了僧侶都 於 forum.gamer.com.tw