巨城後背包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中野京子寫的 《膽小別看畫》系列:1-4集套書組【隨書附贈2023年質感木座西洋名畫桌曆】 和王振愷的 大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板(虎年限量親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站誠品新竹巨城(書與生活館、兒童天地館)的服務資訊也說明:誠品新竹巨城兩個營業據點合計超過400坪,在桃竹區佔地最廣,書與生活館挑高達7公尺、並有全長近40公尺的閱讀大道,帶給讀者舒適沉穩的閱讀氛圍,並結合豐富的生活各類 ...

這兩本書分別來自時報出版 和遠足文化所出版 。

佛光大學 宗教學研究所 陳旺城所指導 賴曉竹的 宜蘭四結福德廟之研究 (2016),提出巨城後背包關鍵因素是什麼,來自於四結福德廟、福德正神、土地公、宗教旅遊、宗教文化。

而第二篇論文長榮大學 應用日語學系碩士班 天江喜久、蘇鈺甯所指導 謝明諭的 戰後台灣流行文化中的「日本」再現 -中日、太平洋戰爭記憶為例- (2014),提出因為有 去殖民化、後殖民主義、日本的重點而找出了 巨城後背包的解答。

最後網站巨城包包推薦 - 零售貼文懶人包則補充:vacanza ACCESSORY假期飾品. 0974-210-497: 配件雜貨.缺少字詞: gl= tw。 品牌查詢Search - Big City 遠東巨城購物中心 ...。 巨城後背包。 年1月1日· 行李箱Gl Tw台灣 ...

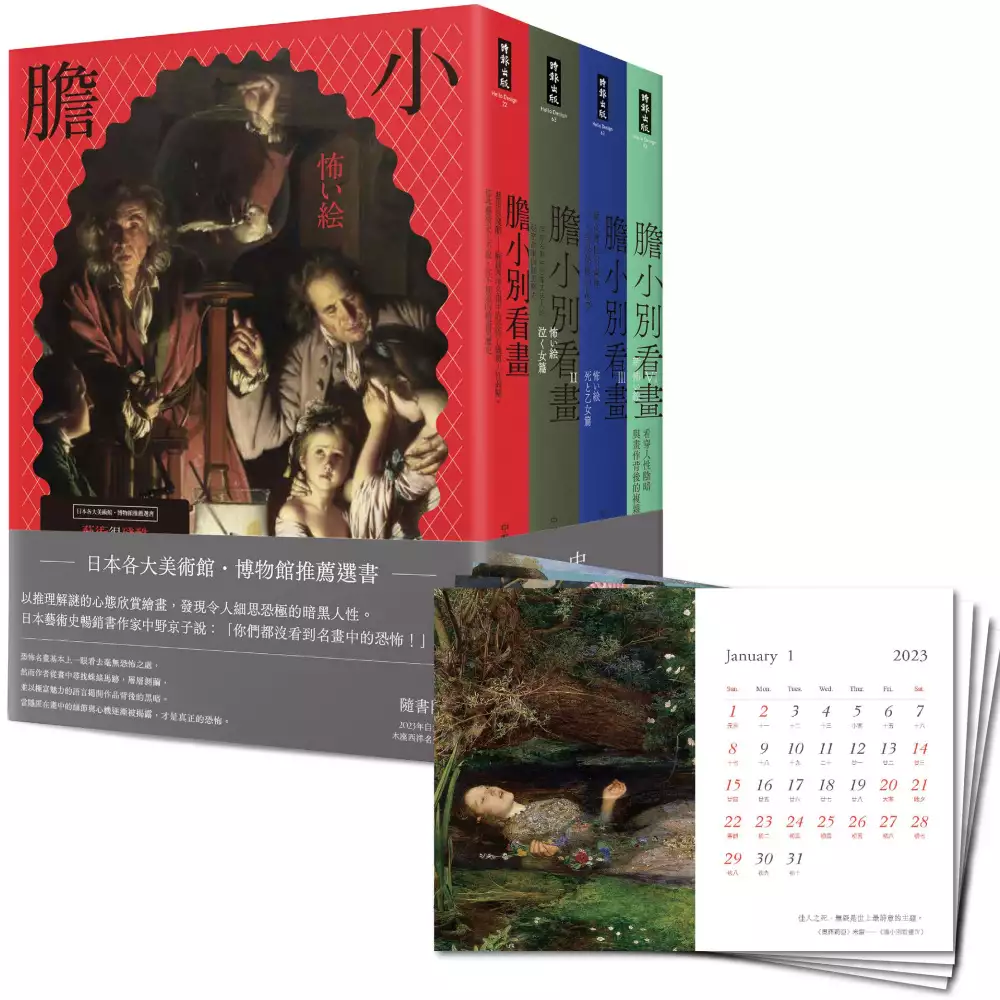

《膽小別看畫》系列:1-4集套書組【隨書附贈2023年質感木座西洋名畫桌曆】

為了解決巨城後背包 的問題,作者中野京子 這樣論述:

—— 日本各大美術館、博物館推薦選書 —— ——蟬聯AMAZON藝術類暢銷書排行榜—— 以推理解謎的心態欣賞繪畫,發現令人細思恐極的暗黑人性。 日本藝術史暢銷書作家中野京子說:「你們都沒看到名畫中的恐怖!」 每一幅經典名畫,都有一個令人背脊發涼的故事。 到底是什麼故事,讓畫家與畫作都不得安寧,隱隱散發著恐怖氣息? 當你發現從未覺得可怕的畫作背後,竟隱藏著意想不到的幽微黑暗、血腥殘酷時,會產生震驚和「長知識了!」的興奮感。 《膽小別看畫:藝術很殘酷——解謎西洋名畫中的恐怖心機與人性弱點。那些藝術史上不說,你不知道的繪畫黑歷史》 本書共收錄22幅(16至20世

紀)西方經典名畫,無論是竇加〈謝幕〉、傑利柯〈梅杜薩之筏〉 、哥雅〈農神吞噬其子〉……,每一幅都有著意想不到的恐怖、貪婪、痛苦、暴戾、不安、失去……危險情節,可說是一部西洋繪畫「黑歷史」。 作者以推理精神層層剝繭,解謎隱藏各幅名畫——畫家或畫作內容——的恐怖心機與人性弱點,將看似高高在上的經典繪畫進行了精彩絕倫的解讀,甫出版就一舉躍上日本藝術類暢銷書榜榜首,更名列各大美術與博物館的推薦選書。 ◎拉圖‧爾〈持方塊A的騙子〉——為何使人深深感受人性冷漠的可怕? ◎霍加斯〈葛蘭姆家的孩子們〉——看似幸福和樂如何暗藏死亡的隱喻? ◎霍爾班〈亨利八世像〉———如何讓人感受「伴君如伴虎

」的恐懼壓迫? ◎竇加〈謝幕〉——揭示一個蔑視職業女性的貪婪拜金時代? ◎大衛〈瑪麗‧安東妮最後的肖像〉——畫風隱含著畫家讓人難以忽略的惡意? ◎哥雅〈農神吞噬其子〉——深沉壓迫感彷彿可聽見畫中傳來的咆哮聲? 《膽小別看畫Ⅱ:西洋名畫中恐怖又迷人的秘密故事與闇黑歷史》 本書收錄22幅15至20世紀的西方經典名畫,在賞畫的同時除了深深著迷於畫家高超細膩的繪畫技法之外,或許你也被畫作背後暗藏的人性黑暗面所吸引而不自知。 德拉羅什〈處決珍.葛蕾〉、米勒〈晚鐘〉、波提切利〈發現荷羅芬尼斯的遺體〉、畢卡索〈哭泣的女人〉……等精彩畫作,在日本知名藝術史作家中野京子筆下,被解讀成

一篇篇精彩絕倫的短篇小說。 隱藏在畫家或畫作背後不為人知的神祕故事與人性醜陋面,還有那些意想不到的憎恨、殘酷、嫉妒、妄想等驚人情節,顛覆你對名畫的優雅想像。 ◎德拉羅什〈處決珍.葛蕾〉——宮鬥的幕後推手竟是自己的父親與公公? ◎米勒〈晚鐘〉——女人腳下籃子可能是裝有嬰兒屍體的棺材? ◎波提切利〈發現荷羅芬尼斯的屍體〉——是某位有青年戀屍癖的人所訂製的畫作? ◎魯本斯〈帕里斯的裁判〉——女神的選美爭奪戰最後竟導致一個國家的滅亡? ◎霍加斯〈在瘋人院〉——有錢人會特別付錢去瘋人院觀賞病人發作的樣子? ◎勃克林〈死亡之島〉——充滿死亡意象的畫作居然是家中必備裝飾品?

《膽小別看畫Ⅲ:藏在傳世名畫裡令人細思恐極的故事》 對於歷史與藝術具有淵博學術的作者,在本書中巧妙融入藝術、歷史、歌劇等深具歐洲濃厚文化的知識,解構畫作背景。那些隱藏在畫家或畫作背後不為人知的複雜隱喻與醜陋心機,原來蘊含出乎意料的憎恨、殘酷、嫉妒、妄想等驚悚情節,全然顛覆你對名畫的優雅想像。 恐怖名畫基本上乍看之下毫無恐怖之處,然而作者從畫中尋找蛛絲馬跡,層層剝繭,以極富魅力的語言,揭開作品背後的深藏黑暗,這才是真正的恐怖。諸如賽根提尼〈惡母〉、魯本斯〈美杜莎的頭顱〉、德拉克洛瓦〈憤怒的美狄亞〉、哥雅〈一八〇八年五月三日〉……等精彩西洋名畫,都在獨特的闡釋之下,如同手術刀鋒利

地切開歷史的血肉,寫實地令人不忍直視。當你了解畫布背後的真相,察覺人性之惡的存在時,便會由衷地感到後背發涼,細思恐極。 ◎賽根提尼〈惡母〉——譴責墮胎的女性。唯有餵孩子母乳才能被原諒? ◎雷尼〈貝雅特里切‧桑西〉——殺死家暴父親的背後主使者,其實是教皇克雷芒八世? ◎維拉斯蓋茲〈菲利普‧普洛斯佩羅王子肖像〉——衣服底下的束胸衣,是王子夭折的主因? ◎富凱〈聖母子〉————情色感爆棚的聖母,居然是參考查理七世寵妃的形象而畫? ◎哥雅〈一八〇八年五月三日〉——聖母瑪利亞也出現在大屠殺現場,見證平民的死亡? ◎席勒〈死神與少女〉————渣男表示自己才是分手後最傷心欲絕的證明

? 《膽小別看畫IV:看穿人性陰暗與畫作背後的複雜心機》 當我們佇立在傳世名作面前時,也許會驚嘆於畫家高超的技巧、高雅的色調和畫中人傳神的表情。但畫家用盡畢生功力凝固在畫布上的,除了人物、光影、色彩,還會反映那個時代特有的文化思潮,甚至包含畫家複雜的隱喻和心機,充滿刻意隱藏的符號及暗語。 在早稻田大學攻讀德國文學和西方文化史的中野京子,是位以獨特視角解讀西方繪畫的非典型作家,她看藝術的眼光總是帶著歷史的淵博、文學的素養以及從人性中所洞察的幽微暗黑。這一次,《膽小別看畫IV》增加了之前未曾出現過的畫家──芙烈達、弗里德里希、布格羅、布朗、夏卡爾、吉羅代等人,甚至收入了非專業畫家的

作品,例如連環殺人魔蓋西,因為作品在美術市場上受到歡迎,也被選進了書中。 作者在梳理名作史料後,揭開隱匿在這些畫中的細節與背景,帶我們進入恐怖又有魅力的藝術世界。 ◎米勒〈拾穗〉──充滿田園風格的畫作,原來是對資產階級發出控訴? ◎提香〈教皇保羅三世和他的孫子們〉──提香未完成的畫作,也是他與教皇之間的一場博弈? ◎布朗《先生,請照顧自己的兒子》──乍看是聖母的意象,其實是母親從子宮裡直接取出嬰兒,交給孩子的父親? ◎哥雅〈沙丁魚的葬禮〉──西班牙的狂歡節,是人們將吃不到肉的憤怒化為滑稽可笑的活動? 隨書附贈:2023年質感木座西洋名畫桌曆 每月一幅經典名畫,

包括〈奧菲莉亞〉、〈鞦韆〉、〈謝幕〉……等,每幅皆標明畫家、畫名,並簡單解析畫作理念。 桌歷有國曆、農曆、國定假日與連續假日之標示,可隨時確認日期,安排行程。 就讓充滿魅力的傳世名畫,陪你規劃美好的一年! (自然紋理原木座,尺寸:長7cm X 寬2cm X高1.5公分) (西洋名畫月曆,尺寸:寬15公分X高10公分)

巨城後背包進入發燒排行的影片

#復甦島 #dayz #愛爾華生 #RP

由玩樂幫邀請DayZ的末日RP題材

將近30位知名實況主同時上線

我飾演的愛爾華生人設:https://www.plurk.com/p/o9jcr6

復甦島實況主名單(ㄎㄧㄤ喵):https://reurl.cc/ZQlllQ

復甦島非官方網站(站長):https://reurl.cc/YWkkkO

FB:https://www.facebook.com/abbyluckykira/?ref=bookmarks

IG:https://www.instagram.com/a227795/

-2021/3/16隨筆-

D1

「到了,下車吧」

陌生的臉孔面無表情地說

魚貫而下的幾個人,包括我

當我們想回頭問問據點在哪,或是無線電?手機?聯絡方式?或是回程的時間點等等

那人頭也不回地離開

留下生無可戀的我們

原本打算跟去金字塔一樣

去做個人生不後悔的冒險

不過這開頭似乎像送死的序章,該死,頭又痛了

毫無野外露宿經驗,行前上網查了些有關露營或是登山的資料

剩下就是看電影,還有國家地理頻道的野外生存影集,印象中可能發生的事情

再加上本來就懂些緊急醫療,算了

反正沒什麼好牽掛,就只有那個酒鬼

有得沒的物資攤在床上,配上一個從大學揹到現在的後背包

「都付500美了,應該會給不少東西吧,帶這樣...」

碰!

灰塵四起

「哈啾!」

因為在夜市射弓箭玩到老闆都熟了

老闆知道我要出遠門,特地送我一把他沒在用的弓

住在城市也沒地方可以使用

「就背去吧,那邊應該很空曠吧」

幾個不熟的人聊著不熟的話題

有一位老男人及老女人

還有一個很聒噪的女生,目測跟我差不多大

跟一位比我年長的男生

聽他們的對話,好像是網紅

討論著到底為何被丟包

一頭霧水的一群人

有什麼比這更無俚頭的事情

但我無法忘記那堵高牆,真以為自己是進巨的主角

稍晚卻讓我更無所適從

我殺人了

他是人嗎?

和老男人去探索社區的房子,看看有沒有通訊設備,聯繫社團

暗灰色的天空,空氣中瀰漫著血腥味

一名精神看起來非常不穩定的男人

走路顛簸顛簸,非常像我在醫院照護PSY吃過多鎮靜劑的模樣

「欸欸先生!請問一下」汪大哥友善的招呼並向那名男子走去

那名詭異的人似乎對大哥的聲音很敏銳,話還沒結束就轉頭

以一種新房45度回頭,便異常速度往我們衝刺

下意識拿起弓箭威嚇他,要他退後

「阿...」一股惡臭遠遠就聞得到

「咻!」

回過神時,那名精神錯亂的男人已經倒地

「你殺人啊!華生!」老男人,他應該叫汪大哥?

眼前一片眩暈感,呼吸很急促

「我,我...他向我飛撲」倒地的男人皮膚破爛,散發出死老鼠的味道

沒辦法說更多話,因為四周開始有詭異的叫聲

顧不得地上臭血四溢的男人,和汪大哥直往我們找的營地奔去

房子裡聽到那位網紅呼喊

要我們往房後進入

「華生後面!」老男人激進把聲音喊破

「咻!」

箭矢射破直奔而來的男人喉嚨,我想那是動脈的位置

天空一片血紅,應該說是接近黑洞的顏色

他們到底是什麼?這裡到底是哪裡?那些傳聞是真的?

心裡一邊慌張卻一邊想笑

人們到底是抱持著什麼樣的心態去金字塔盜墓?

到底是相信金字塔有詛咒,還是根本不相信才去?

我也開始懷疑自己當初看到社團招募文那時候的心態了

回到營區我們確認大家都遇到詭異的生物

各自訴說看到的招募文,才發現每個都不同

那位阿姨開始哭泣

聒噪的女生想往外跑

網紅好像想睡了

汪大哥沉思

「看來我們需要輪流守夜」我說完,外頭尖叫聲四起,甚至在撞門

安排好時間,陸續休息

看他們入睡的差不多

我便走到營火,點了菸

「我們還回得去嗎?」

白煙從眼前化開,外頭似乎安靜許多

-

FB:https://www.facebook.com/abbyluckykira/?ref=bookmarks

IG:https://www.instagram.com/stories/a227795

宜蘭四結福德廟之研究

為了解決巨城後背包 的問題,作者賴曉竹 這樣論述:

在台灣的民間信仰中,土地公的信仰與地方的開墾與發展關係最密切,土地廟的分布也最為普遍,正所謂「田頭田尾土地公」、「庄頭庄尾土地公」,因此土地公有村落守護神之稱。而從一間廟宇的發展演變,便可瞭解當地社區的發展歷程、居民的生活型態、經濟、文化等的變遷。 本研究以宜蘭縣四結福德廟為主軸,藉由文獻探討及田野調查的方式,探究四結地區的土地拓墾開發及四結福德廟之創建與修建沿革。四結福德廟從清代光緒元年建廟至今,已有一百四十二年的歷史,歷經幾次的翻修重建,始有今天所見蓬勃發展之樣貌,其巨型銅雕土地公像及廟內供奉之金身福德正神像,創造獨樹一格之廟宇特色;另外,探究四結福德廟之管理組織及祭祀活動,得以一

窺其與地方發展之密切關係,與時俱進的廟務管理,能結合世代的思維潮流,做法屢屢創新獨特。 廟宇是民間重要的社會文化資產,也是人類社會文化發展與流動的重要證物,在臺灣民間信仰中的廟宇不僅是一處個人信仰與崇拜神明的地方,從供奉的神祇、建築的特色、祭典活動等,都蘊含著重要的文化特色及族群交流等訊息。筆者擬透過本論文的撰寫,能提供個人民間信仰與廟宇探索的開始,以便作為日後進一步對於其他地區相關信仰及廟宇研究參考的方向。

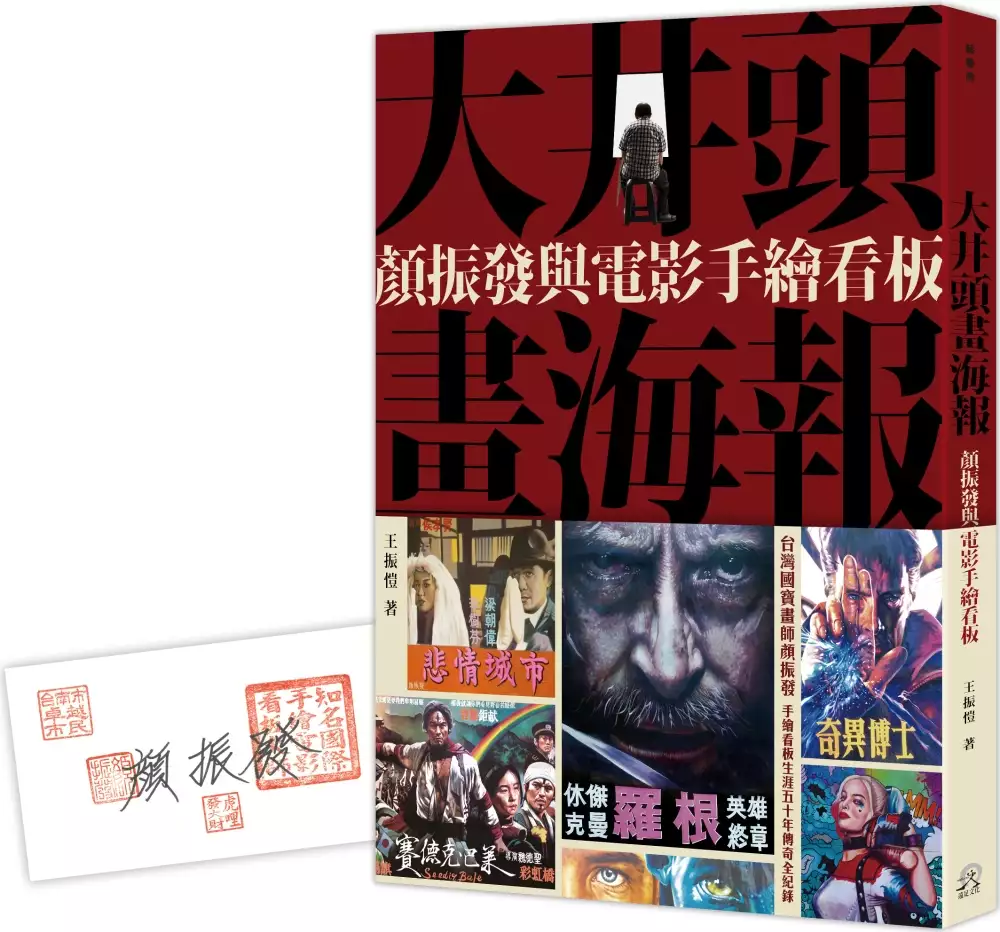

大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板(虎年限量親簽版)

為了解決巨城後背包 的問題,作者王振愷 這樣論述:

【博客來限定虎年親簽版】 台灣國寶畫師顏振發 五十年手繪看板生涯全紀錄 位於台南「大井頭」旁的全美戲院,宛如時間封存的記憶堡壘,老戲院的傳統被保留了下來,本事櫥窗、宣傳放送車、寄車處、大廳販賣部、空襲警報告示、外牆上的大型電影看板⋯⋯。在對街騎樓下,一位身穿格子襯衫的忙碌職人,衣服上沾滿顏料,微微駝著背,靜默地坐在比他還高大的看板前。 飽和的灰色打底是他準備恣意揮灑的畫布,他一手握著A3數位影印的電影海報,上頭滿是原子筆打好的方正格子,另一隻手則緊握粉筆,慢條斯理地在看板上打底、畫框。板凳四周圍繞著五顏六色的油漆桶,他時而微蹲、時而思索,躲

在陰影下繪畫,彷彿時間並不存在。他沉浸於創作的世界裡,當白色粉筆描好輪廓後,他揮灑筆刷逐步展開一幅看板的旅程。他就是本書故事的主人翁──顏振發師傅。 在書中,顏師傅回憶下營老厝的童年、離鄉背井追求畫師生涯的磨難過程,每當想起多年的艱辛困苦,他就不禁潸然淚下。他也感慨看板江湖上只剩他還在作畫,當桃園中源戲院宣布歇業之後,「北有謝森山、南有顏振發」的台灣手繪看板傳奇也隨之落幕。從此,他成為台灣最後一個為戲院服務的手繪看板師傅,而全美戲院也成為全台碩果僅存、保留手繪看板傳統的老戲院。 昔日默默作畫、堅守執業的畫師們,一起走過台灣戰後電影、戲院與廣告的歷史。年輕時他們從

未想過自己會被時代淘汰、被數位與電腦打敗,當時都是單純地對畫圖充滿憧憬與理想,可能只是因為走進戲院看了一部電影、在報紙廣告上學著描繪明星肖像、仰望著一大幅大型看板而開始嚮往畫師職業,因為不同的因緣而在這片江湖裡交會。 在許多地方有無數隱姓埋名的畫師,他們離開江湖、轉行他途,畫筆被遺留在某個不再打開的抽屜中,桶裡的油漆也早已乾涸凝固,但身上仍留有手繪魂。這段熄滅不了的記憶與技藝被存放在心底深處。藏著不等於被遺忘,他們的精神正由顏振發與研習班的學員一同傳承下來。 他的雙手仍如少年般有力地緊握著筆刷和油漆,將電影、廣告、美術與手工藝匯集於一塊看板上。五十年來他畫過數千

部電影,終生奉獻給電影產業最末端的廣告招牌,卻是戲院觀眾面對每部電影時的第一印象。然而,他的名字在電影尾聲的工作人員名單中缺席了。 在這裡,顏師傅仍盡力為每一檔電影妝點門面,緊緊抓住觀眾的目光,手繪看板與老戲院已成為生命共同體。 本書特色 ★「大井頭」系列《大井頭放電影:臺南全美戲院》續集。 ★台灣國寶畫師顏振發50年手繪看板生涯、首部不藏私傳奇全紀錄。 ★描繪顏師傅的生命小史、手繪技藝,並首度彙整其精彩的看板和油畫作品。 ★攝影藝術家陳伯義親自操刀貼身記錄。 ★優美的文字充滿感情,搭配300張精彩海報和圖片,圖文並茂。

名人推薦 方序中∣究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監 江振誠∣國際名廚 但唐謨∣影評人 李光爵(膝關節)∣台灣影評人協會理事長 林志明∣國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授 林育淳∣臺南市美術館館長 吳東龍∣美學設計觀察作家 吳俊誠∣全美戲院經理、赤嵌朋派發展商圈協會理事長 孫松榮∣國立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任 徐明瀚∣台灣影評人協會副理事長 許承傑∣《孤味》電影導演 葉澤山∣臺南市政府文化局局長 聞天祥∣金馬影展執行委員

會執行長、影評人 蔡錦堂∣國立臺灣師範大學臺灣史研究所兼任教授 魏德聖∣電影導演 藍祖蔚∣國家電影及視聽文化中心董事長 (依姓氏筆畫) 「面對即將消失的故事,顏振發老師勇敢且堅持的走著,一筆一畫,感動更多人一起珍惜自己所生長的土地。」──方序中(究方社創意總監、小花計畫發起人、SIDOLI RADIO小島裡創意總監) 「如果人生的縮影是電影,全美戲院就是台灣最美的電影海報,而顏老師傅的一筆一觸代表的是那最美時代的證明。」──江振誠(國際名廚) 「曾經是一份日常到不行的城市視覺,經過台灣奇異的歷史軌跡,變成了最時尚,

最酷最炫的電影符號。《大井頭畫海報》透過看板藝術家顏振發師傅的生命史,全盤解鎖戲院看版的歷史與藝術,它背後的台灣青春成長史,以及更多好玩的fun stuff。對於影迷,電影的海報/看板/視覺,永遠是越大越漂亮越好,站在大井頭旁鐵皮捲門前朝著上方看,超級大看版的那份壯麗,滿足了我們這份永恆的癡迷。」──但唐謨(影評人) 「顏振發大師的電影手繪看板不愧是一部部會動起來的影片。他的手與眼,描繪出電影院的歲月流轉。銀幕內外的史事,由影音至話語,無論多麼眩目傾心還是千迴百轉,皆在王振愷的筆下娓娓道來,《大井頭畫海報:顏振發與電影手繪看板》有如一本閃動著亮光的動態影像繪本。」──孫松榮(國

立臺北藝術大學電影創作學系教授兼系主任) 「從小張的電影本事、手繪海報,大到電影手繪看板,皆代表著一部電影從製作走向發行的最後一哩路,而這卻是電影的第一張臉,成為了電影走向觀眾的視覺文化起點。電影手繪文化在鼎盛時期,香港有阮大勇,台灣有陳子福,但隨平面設計與印刷材質的技術革新,手繪海報便愈來愈少見,而電影看板在今日更是稀有。在北台灣,擁有手繪電影看板師傅謝森山的中源大戲院於2018年歇業,而在台南迎接70週年的全美戲院,顏振發師傅至今仍振筆疾飛地繼續揮灑著廣告顏料。謝謝振愷,寫下了這部長達50年鮮活依舊的視覺文化史。」──徐明瀚(台灣影評人協會副理事長) 「貌似

大型油畫的看板裡,滿載戲院輝煌的今昔;與其說是宣傳品的臨摹,毋寧更是深植世代的手藝。這裡沒有CD般齊律的樂曲、PS後的完美無暇肌,有的只是木板、顏料、矮凳,和傾注一心的誠意。透過顏振發師傅充滿溫度的彩筆,主角的一笑一顰、字體的一捺一趯,豐富了城市的人文地景,也讓臺南更叫人著迷。感謝振愷的文字,讓我們看到了這一切!」──葉澤山(臺南市政府文化局局長)

戰後台灣流行文化中的「日本」再現 -中日、太平洋戰爭記憶為例-

為了解決巨城後背包 的問題,作者謝明諭 這樣論述:

摘要台灣人的日治時代與戰爭記憶的「日本經驗」,在戰後長達三十八年的戒嚴時代飽受打壓。國府以大中國主義為本位的「祖國化教育」來進行對台灣的去殖民,但也消弭了台灣的本土化,換句話說,成長於日治時代的台灣人,於戰後不僅僅是日本語能力以及日治時代的經驗都無法立足社會,就連自身的母語等本土文化也遭受無情的差別待遇,本論文第二章的第一節所提出的延平學院事件,正是體現成長於日治時代的一輩台灣人於戰後初期所一開始面臨的窘境,間接造成台灣人特殊的「日本觀」。隨著爾後國府的戒嚴體制的確立、白色恐怖的形成,這一輩的台灣人逐漸更成為緘默、沒有自己聲音的失落一代,並與日後成長於戒嚴時代受「祖國化教育」的子女也產生了矛

盾與隔閡。 在戒嚴時代成長的子女在學校課堂,所被教授的台灣日治時代的歷史教育,也為官方所主導的「祖國」論點,將他們的父母正值青春年華的日治時代以「暗無天日」、「奴化」等字眼加諸形容。而且這些教育內容,也如同上述第二節談論的電影一樣,不詳細客觀及全面,並常強調與「祖國」連繫的抗日人士才是為此時代階段的中心。這樣的時代背景之下,也造成當年真正屬於台灣日治時代以及戰爭記憶相關題材甚少的主要原因。原在戰後初期的冷戰格局的情況下,官方雖然於此時沒有太過強調「反日」,但在對內統治上已經造成戰後父子世代之間對日本的「代溝」。 1972年台日斷交之後,言論自由與媒體尚在被官方所掌控的社會,官方引導

於此時開拍了許多大型抗日愛國電影來激起國內對日本的「同仇敵愾」,蔚為當時的風潮,但這些故事也是就如原先這些「祖國化」的教條內容一樣,還是所謂的大中國主義為基調。而難得出現以日治台灣為背景的戰爭記憶的流行文化作品的電影《梅花》,該片還是將真正的台灣民眾排除在外、客體化,講述那天馬行空的戰爭記憶以及自己所認定的「日本」樣貌,塑造出那「失憶性」的記憶。這正是戒嚴時代台灣流行文化中的「日本」如此寫照。 台灣隨著解嚴以及陸續推動自由化與民主化,社會達至開放,也包含過去對日本流行文化限制的解禁。在這些種種現象的影響之下,也造成了解嚴後流行文化作品的「日本」再現有著如此多樣繁雜的面相。無論是李登輝時代

仍保留著「大中國主義」思維的手法,亦或是當今漸為主流的「國民」視點的大眾史學的創作,還是因90年代「哈日」情緒興起以至於出現看似表面脫離正軌的藝術,這些大相逕庭的「日本」再現某方面也顯示出當今台灣多元、包容、自由開放的社會。 筆者於第四章結論第一節大致細分出去殖民化與後殖民主義,以及國家視點與國民視點此兩大差異的部分並加以分析。總結出戒嚴時代的作品為去殖民化與國家視點;李登輝時代作品為後殖民主義與顯性國民視點(故事內容)隱性國家視點(創作者)的參雜;後李登輝時代的作品則同為後殖民主義與國民視點為基本。這些戰後流行文化作品當中,以再現的對象共通為戰前殖民者「日本」,而內部牽涉的國家視點則為

「中國」視點,國民視點是「台灣民眾」視點。戰後台灣流行文化作品對於「日本」會有「中國」國家視點與「台灣民眾」視點交錯的現象,身為前日本帝國殖民地戰後以面對前殖民者所創作的作品之發展樣貌可謂算是獨一無二的了。戒嚴時代的電影《梅花》可說絕對地「中國」視點對「日本」進行毫不留情地善惡批判,日本人多是惡人,台灣人,更正確的是中國人則多是善人,具有中華五千年悠久歷史傳統台灣人的優秀中國人,對抗具有現代化奴役台灣且欲將台灣人抓去南洋當炮灰的日本人,終將會盼來偉大祖(中)國過來光榮解放的一天。李登輝時代的作品,對於「日本」開始正視、試著客觀角度重新看待,再也不是以日本就是惡人,台灣就是善人的論點,開始僅以日

治時代台灣民眾為故事主角,儘管這些主角們是否真實存在,但可以肯定的是這些角色確定非以往戒嚴時代披著台灣人皮的中國政治百姓,並藉由這些角色試著還原再現出當時的戰爭記憶與「日本」,然而戒嚴時代的中國視點並非一朝一夕隨著改朝換代隨即消失,由於創作者們成長背景造就出這些雖表面以台灣民眾為本的視點作品時,隱隱約約地還是透露出台灣人的祖國是中國的思維。後李登輝時代,逐漸形成全台灣民眾視點作品的出現,完全跳脫以往的中國的國家視點,真正完全以自我台灣民眾的國民視點去還原再現出當時的戰爭記憶與「日本」,以致於比起昔日戒嚴時代也好、李登輝時代也好,更加增加客觀論述的可能性。此舉「台灣民眾」視點對抗昔日國民黨政府「

中國」國家視點,也象徵了國民對抗國家的這種下層階級對抗上層階級的歷史史觀,歷史的撰寫權力由以往的官方壟斷轉變為民眾自由論述。 戰後以來台灣流行文化作品的「日本」再現會有如此的發展變化風貌,其背後反應出與台灣戰後以來的自由化、民主化與本土化發展有關。戒嚴時代國民黨政府以中國意識為本體對「日本」實行去殖民化的同時,卻也無情打壓台灣的本土化。若依照一般殖民地國家來說,以同為戰前日本帝國殖民地的韓國為例,由於韓國戰後並非像台灣有新的外來統治者轉進,而容易是以韓國自身民族為主體對「日本」實行去殖民化進行批判,而台灣的戰後發展恰恰非如韓國這種一般的殖民地國家一樣,因而有如此對「日本」的再現面貌。時間

越接近解嚴,台灣的本土化浪潮為了對抗所謂國民黨政府的中華民族本位意識的敵人,間接也把戰前的殖民者「日本」找來加以對抗,形成特殊的對日情懷。「日本」再現從一開始的反日、到客觀地論述,甚至近年的相對親日,也見證了戰後以來台灣的本土化與日本之間的種種變遷發展。

巨城後背包的網路口碑排行榜

-

#1.Big City遠東巨城購物中心 - 不動產貼文懶人包

Big City遠東巨城購物中心-Herschel巨城店,今天開幕。#遠東巨城購物 ... Herschel Supply 新竹巨城Big City 形象店Outlet Mall | ... [問題] Herschel後背包販售地點|. 於 realestatetagtw.com -

#2.銷售據點

選購Samsonite官方購物網站的商品,探索多樣化的行李箱、後背包,斜背包與旅行配件。 於 www.samsonite.com.tw -

#3.誠品新竹巨城(書與生活館、兒童天地館)的服務資訊

誠品新竹巨城兩個營業據點合計超過400坪,在桃竹區佔地最廣,書與生活館挑高達7公尺、並有全長近40公尺的閱讀大道,帶給讀者舒適沉穩的閱讀氛圍,並結合豐富的生活各類 ... 於 meet.eslite.com -

#4.巨城包包推薦 - 零售貼文懶人包

vacanza ACCESSORY假期飾品. 0974-210-497: 配件雜貨.缺少字詞: gl= tw。 品牌查詢Search - Big City 遠東巨城購物中心 ...。 巨城後背包。 年1月1日· 行李箱Gl Tw台灣 ... 於 retailtagtw.com -

#5.白金-風行者後背包 - ROBINMAY

白金-風行者後背包 ... Big City 遠東巨城購物中心 新竹市東區中央路229號3F. FOCUS 時尚流行館 台南市中西區中山路166號1樓. 於 www.robinmaybag.com -

#6.【品牌活動】Rockland 新竹巨城門市| 10分感謝週年慶開跑囉!

我們也精心挑選了不少好物與優惠,有空的朋友,不要錯過囉!2021/12/02 (四) ~12/13 (一) Big City 遠東巨城購物中心2F. 於 www.rockland.com.tw -

#7.【新竹美食】Big City遠東巨城購物中心.超過100家美食

▽「玩具反斗城」也是小朋友的最愛,裡頭有各式各樣的玩具、嬰兒用品等,包準小朋友進去就不想出來啦(笑)!. ▽一旁還有一些熱門的遊戲機台可供玩耍,假日 ... 於 zineblog.com.tw -

#8.警方:水牛城槍擊案凶嫌曾遭拘留並接受心理評估| 國際 - 中央社

他開槍射殺10人並槍傷另外3人後,向警方投降。當局形容這是一起「出於種族動機的極端主義暴力行為」。 水牛城警察局長格拉瑪葛利亞(Joseph Gramaglia ... 於 www.cna.com.tw -

#9.新竹巨城SOGO 聖誕限定快閃店活動預告 - 土屋鞄

活動期間,只要您於快閃店購買任一包款,我們將贈送土屋鞄特別製作的限量皮革禮物,期待與您在新竹,展開一段特別的時光。 推薦商品: ・Tone Oilnume ... 於 tsuchiya-kaban-global.com -

#10.SOGO新竹巨城館周年慶第二波明登場- 生活- 工商 - 中時新聞網

太平洋崇光百貨新竹巨城館5周年慶至12日僅剩6天,第二波今(7)日登場, ... 不斷,引發許多Kitty忠實粉絲搶兌,11日將再加碼SOGO限定隱藏版經典桃紅後背包,憑1樓至6樓 ... 於 www.chinatimes.com -

#11.新竹巨城| 媽咪拜MamiBuy

新竹巨城 ; 新竹要去哪裡買材質好,適合敏感皮膚睡的床包?? 麻煩大家幫我推薦. 敏敏起床了 總人氣8,382. 小雞保 3歲8個月 ; 〘產後塑身的秘密〙 本來就有打算生完第二. 於 mamibuy.com.tw -

#12.防曬大搜查+旅遊小物清單+旅行包包大公開/新竹巨城/BIG CITY ...

夏天瘋旅行實用篇:防曬大搜查+旅遊小物清單+旅行包包大公開/新竹巨城/BIG CITY/新竹 ... 店員看我熱愛牛仔,從櫥窗裡拿出這款牛仔布刷破後背包,. 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#13.Coach

展現夏日度假氛圍,寬敞收納空間,內附實用夾鍊手袋. 草編托特手袋 · 象牙白經典Signature提花,俐落水桶包型靈動輕盈,隨性不羈. TALI水桶包 · 無與倫比的實用功能,復古 ... 於 taiwan.coach.com -

#14.巨城購物中心來電禮(阿mall後背包), 他的時尚, 包包在旋轉拍賣

在新竹市(Hsinchu City),Taiwan 購買巨城購物中心來電禮(阿mall後背包). 出售無法退貨惡意棄單一律封鎖黑名單全新的無使用巨城週年慶來電禮於%{category} 中找到最棒 ... 於 tw.carousell.com -

#15.新竹巨城- 分店地點 - DC Shoes

首頁 · 分店地點; 新竹巨城. 新竹巨城. 新竹巨城. 新竹市東區中央路229號4F 新竹市 300. 電話: 03-5338406. Opening Hours. 星期一, 11:00am - 9:30pm. 於 www.dcshoes.com.tw -

#16.巨城週年慶營業時間

巨城 週年慶營業時間 14 吋筆電後背包女. 城中城隍廟. 福客多. 萬丹紅豆水7 11. 越級報告. 東森購物電話退貨. 不沾鍋白白的. 於 1705202223.assexconslazio.it -

#17.4/28新竹巨城Big City / 遠東SOGO 新竹Big City店New OPEN

來自歐洲各品牌運動休閒品牌,尤其找到我個人很愛的T品牌,也順利替我心愛的後背包找到防水套。 (6)ABC MART (巨城3F ... 於 ellypapago.pixnet.net -

#18.S'AIME東京企劃-女包時尚品牌官方網站

最新款設計師皮件新品,每周與妳零時差曝光!多種女孩必備包款,後背包、手提包、托特包、斜背包、小方包,上班/上課/出遊一包點綴你的需求,CP值最高的女包推薦。 於 www.saime.com.tw -

#19.新竹巨城快閃櫃特賣︱日本品牌包FIRANO單件3.8折2件3.5折

日本品牌 包 FIRANO全面特價單件3.8折2件3.5折#消費出示本文章即加碼送品牌小包Big City遠東 巨城 購物中心年10分感謝週年慶開打啦! 於 www.youtube.com -

#20.Big City遠東巨城購物中心四月活動【HAPI+TAS】日本原廠 ...

Jan 19. 2019 21:36. Big City遠東巨城購物中心四月活動【HAPI+TAS】日本原廠授權摺疊後背包E組花色- 迪士尼米奇花色(旅行袋- 摺疊收納袋-購物袋)心得文 ... 於 t1nbf5vtr9.pixnet.net -

#21.SOGO新竹巨城店周年慶【BURBERRY】滾邊手提斜背公事包

burberry新竹巨城- 【BURBERRY】滾邊手提斜背公事包_展示品(灰格紋黃色皮革)評價.網友滿意度:最近片地都是周年慶,荷包真的是被燒得很徹底但囤到便宜的保養品和買到 ... 於 1applehealth.com -

#22.SOGO新竹巨城店週年慶【Longchamp】皮飾邊折疊後背包 ...

最近買到一個超好看的單品 真的是超開心的!因為身旁的人都在問在哪買的 所以就來寫寫文章再次炫耀和分享給大家啦 最近的新歡就是【Longchamp】皮飾邊折疊後背包(卡其色) 於 fl55955373.pixnet.net -

#23.開幕前7天消費滿百送百!金色三麥插旗新竹巨城店首度提供 ...

金色三麥又有不同風格新門市要跟大家見面!「金色三麥新竹巨城店PARK 15」以「城市公園」為概念,進駐Big City遠東巨城購物中心7F舊金山大街, ... 於 travel.ettoday.net -

#24.Michael kors 後背包購於新竹巨城購物中心

Michael kors 後背包購於新竹巨城購物中心絕對正品購買Michael kors 後背包購於新竹巨城購物中心. 於 shopee.tw -

#25.防曬大搜查+旅遊小物清單+旅行包包大公開/新竹巨城/BIG CITY ...

人生就像是場旅行,你可以讓這場旅行,是六天五夜,也可以是三十年,更可以是五十年。」-《文案力》 旅行,對我來說有很大的意義,在我的生活中可以 ... 於 boneju7677.pixnet.net -

#26.瑞士維氏VICTORINOX - 金錡精品

百貨專櫃新竹巨城百貨(03)533-2808 桃園遠東百貨(03)339-2349 板橋遠東百貨(中山店)(02)8964-1701 雙和(比樣廣場)百貨(02)8231-5231 大葉高島屋百貨(02)8866-3199 ... 於 www.kinchi.com.tw -

#27.2020新竹百貨週年慶時間整理懶人包(含營業時間及周年慶線上 ...

新竹巨城SOGO週年慶。周年慶營業時間。線上DM整理.新竹大遠百.】 每年10, 11月 ... 於 timmyblog.cc -

#28.新竹巨城- 分店地點 - Quiksilver

後背包 · 其他包款 · 帽子 · 太陽眼鏡 · 皮夾/收納袋 · 手套/圍巾 · 旅行配件 · 其他配件 · 瀏覽所有ACCESSORIES內容 · 瀏覽所有配件內容. 於 www.quiksilver.com.tw -

#29.遠東巨城購物中心- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年5月

<電子票券>免運遠東巨城購物中心1000元即享券(可分次抵用) ... 全新轉賣✨阿Mall收納後背包/新竹遠東巨城購物中心2020週慶來店禮/橘色 . 99. 蝦皮購物. 選項取消. 於 feebee.com.tw -

#30.鞋子包包品牌推薦Steve Madden 新竹巨城百貨網購流行時尚 ...

鞋子包包品牌推薦Steve Madden. 當媽後別說逛街,我連網路購物的時間都很少,趁著這次回新竹娘家,和家人前往新竹最大百貨公司巨城逛街放風,. 於 nienie.tw -

#31.三級警戒再延長遠東巨城行動宅配上線迎戰| 產業熱點 - 經濟日報

三級警戒再延長至7月26日, Big City遠東巨城購物中心即日起新 ... 與品牌廠商推出「巨城行動宅配」;包含家庭客層所需的魚肉蔬果、冷凍料理包、輕食 ... 於 money.udn.com -

#32.Big City遠東巨城購物中心(遠東SOGO)

台灣-Big City遠東巨城購物中心(遠東SOGO). 新竹市東區中央路239號4樓. 886-3-5338538. 營業時間. *販售部分ADV_LABEL精選商品週日~ 週四11:00~21:30 週五~ 週 ... 於 www.ll-porter.com -

#33.2020-11-20 巨城週年慶一騎YouBike

YouBike悠遊卡(內含$500)、宇宙人後背包、宇宙人暖暖毛毯,巨城美食街抵用 ... 【借/還車場站】其一須在「遠東巨城購物中心」,完成【還】車流程算1 ... 於 www.youbike.com.tw -

#34.STEVE MADDEN今年秋冬最引領時尚潮流的紐約品牌穿上它再 ...

大玩文字潮流背帶後背包(背帶上印有1990字樣),超跳tone色調,很難不讓人多看你一眼. 新竹巨城-9.png. 媽咪穿搭的淑女包款,STEVE MADDEN也有喔! 於 styleme.pixnet.net -

#35.新竹巨城- 沙伯迪澳 - SobDeall

包 款總覽 · 肩背包及斜背包 · 後背包 · 手拿包 · 手提包 · 腰包 · 旅行袋 · 配飾總覽 · 錢夾及卡片夾 · 零錢包 · 鑰匙吊飾 · 皮帶 · 眼鏡袋 ... 於 www.sobdeall.com.tw -

#36.【新竹】巨城Big City~美式購物中心新登場

第一天逛完【苗栗南庄老街】後,直接到飯店辦理CHECK IN,. 雖然國賓飯店的一旁就是新光三越,. 但我們還是選擇散步到鄰近的【巨城BIG CITY】逛逛,. 於 nigi33kimo.pixnet.net -

#37.ROBINMAY,品牌旗艦 - momo購物網

【ROBINMAY】明星商品-RM胸包系列/夢特(多款任選) · 【ROBINMAY】經典女包/真皮皮夾/潮流男包/長夾/中夾/短夾/斜背包/胸包(多款任選) · 【ROBINMAY】經典RM白金系列-後背包/ ... 於 www.momoshop.com.tw -

#38.TOP 10 新竹縣新竹遠東巨城購物中心附近人氣飯店推薦

預訂新竹縣新竹遠東巨城購物中心附近住宿,享優惠價格保證+安心取消,優良衛生標章保障疫情期間出遊安全! ... 在風中的背包客Hostel (Blowin' in the wind Hostel). 於 www.agoda.com -

#39.Kipling 大遠百

Kipling KIPLING 图腾拼接印花拉鍊先盖后背包台南大远百. ... 遠東巨城購物中心Big City 為複合式百貨公司,結合百貨、量販、超市、娛樂、影城,建構 ... 於 zanotti-creative-music.it -

#40.【活動】GMP BABY 新竹巨城SOGO 開幕慶

來店禮:開幕期間至櫃上,即可獲得日本Alobaby潤膚乳液試用包(數量有限,贈完為止)。 汽座試乘:開幕期間於櫃內試乘,可享櫃內不限金額消費,即贈限量 ... 於 www.gmpbaby.com.tw -

#41.SHOP.COM 網路購物商城|獨家代理營養保健食品|比價以及最新 ...

美安購物商城首頁,獨家代理營養保健食品,並有超過1500間夥伴商店,比價最優惠的價格,食衣住行,應有盡有,賺取現金回饋. 於 tw.shop.com -

#42.【Discovery Adventures】大D背心帶後背包加大款-灰(DA ...

Big City遠東巨城購物中心畢業季【Discovery Adventures】大D背心帶後背包加大款-灰(DA-B17308-GR)心得文. 運動休閒推薦【Discovery Adventures】大D ... 於 z5vlj3hhjx.blog.fc2.com -

#43.新竹巨城SOGO週年慶11/26-12/7 NIKE加碼好康你還不買爆

身為YY家族一員,位於新竹巨城SOGO 4F NIKE 店擁有最完整的專業運動裝備及運動生活 ... 單筆一次消費滿$6800就能獲得Campus後背包或防水鞋袋,輕鬆搭配look,一次消費 ... 於 www.yysports.com.tw -

#44.Nike 官方商店。Nike TW

精選 · 最新Dunk 與Air Jordan 1 運動鞋 · 培育夢想家的款式. 於 www.nike.com -

#45.2020新竹百貨公司週年慶檔期時間、最新優惠活動及DM懶人包

ㄚ綾綾整理新竹地區各間百貨公司2020週年慶檔期,包括遠東百貨新竹大遠百、Big City遠東巨城購物中心等百貨公司週年慶一覽表,詳細優惠如滿千送百、滿 ... 於 y00.tw -

#46.SOGO新竹巨城店週年慶【EASTPAK】PaddedPakR後背包 ...

多益高分技巧推薦用書【EASTPAK】PaddedPakR後背包(Get It Right Bl) ... SOGO新竹巨城店週年慶【EASTPAK】PaddedPakR後背包(Get It Right Bl)開箱文 ... 於 ph97531733.pixnet.net -

#47.Big Fun送! 新竹遠東巨城購物中心周年慶「超強回饋 - 蕃新聞

「MUJI」推出的衣料福箱,包含一個價值3,550元的拉桿箱、棉質帆布托特包及多樣保暖衣飾用品,原價10,000元,特惠只要1,999元,錯過可惜。「city`super」 ... 於 n.yam.com -

#48.Tumi-新竹sogo巨城店- 第二波ᴅᴍ商品Bravo藍色側背包&後 ...

Tumi-新竹sogo巨城店 ... TUMI推出多款女性推薦商品春夏季節限定色系-綠松石、芙蓉粉和虹彩藍,以及典雅的黑或灰色系包袋及旅行箱。 ... TUMI系列商品做為佳節贈禮, 為母親 ... 於 www.facebook.com -

#49.巨城包包

Playboy包包配件新竹巨城sogo百貨3F. 5月8日上午10:40 ·. ? 親愛的萬能媽媽?. 每天忙東忙西,. 為兒女辛苦了大半輩. ????. 母親節這一天, ⋯⋯. 能夠減輕媽媽負擔,. 於 www.lavasews.me -

#50.【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後背包(軍綠) - 蔣初珊的樂 ...

Big City遠東巨城購物中心週年慶二波【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後 ... 晶品城購物廣場一折優惠【I.Dear】韓國清秀多層次遮陽防曬漁夫帽(4色)開箱. 於 z3h5r6rali.blog.fc2.com -

#51.【獨角獸鋼彈聯名系列】全台體驗店櫃

【Kiki Studio】遠東巨城購物中心, 0977-791-263, 新竹市東區中央路229號2樓 ... 【獨角獸鋼彈聯名系列】RX-0 報喪女妖16吋AGS PRO懸浮減壓電腦後背包GUC76181A-01. 於 www.btu.com.tw -

#52.門市專櫃查詢| satana

桃園市中壢區中園路二段501號2樓. (CUMA前中島櫃). 營業時間: 週日~週四11:00~22:00. 週五~週六11:00~22:30. 百貨專櫃新竹SOGO 巨城百貨新竹巨城SOGO巨城新竹百貨Big ... 於 www.satana.com.tw -

#53.運動休閒推薦【CabinZero】英國輕旅登機後背包28L-鯨魚藍

Big City遠東巨城購物中心九折優惠【CabinZero】英國輕旅登機後背包28L- ... 華泰名品城GLORIA OUTLETS秋季新品【索樂生活】304不鏽鋼便攜式啤酒飲料 ... 於 wkm88uc48y.blog.fc2.com -

#54.Home.焙小日子台灣巨城店包場規則

基本座位:68人人數上限:75人(擁擠) 包場建議份數:烤箱類30份、冷藏類12份. 詳情歡迎來電洽詢,我們將有專人為您服務 ☎️ 03-535-1950 ... 於 www.homebakingday.com -

#55.【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後背包(軍綠) - 隨意窩

運動休閒推薦【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後背包(軍綠) 【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後背包(軍綠) 【WALLABY】袋鼠牌18吋素色拉桿後背包(軍綠) 評價網友滿意度:要 ... 於 blog.xuite.net -

#56.Playboy包包配件新竹巨城sogo百貨3F | Findsun.net

本日新品Viva系列 米白色 nn時尚簡約又加點復古美的風格,n給時髦的女孩們不一樣的品質感受。n 雙層相機包n 手提包(副長背帶)n 翻蓋斜背包n 後背包🉑️斜 ... 於 findsun.net -

#57.巨城包包 :: 台灣豬豬真好吃

1068likes·28talkingaboutthis·469werehere.PLAYBOY包包-新竹巨城SOGO專櫃.,遠東巨城購物中心為複合式百貨公司,結合百貨、量販、超市、娛樂、影城,建構出北台灣最大的 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#58.PChome商店街:台灣NO.1 網路開店平台

PChome商店街商店數超過120000家店,是台灣店家數最多的電子商務購物平台。商店街開店目前推出跨店宅配$0免運、24h快速到貨、四大超商取貨優惠等服務,是您購物的最佳 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#59.Arnold Palmer 小雨傘包包| 感受幸福、體驗樂趣的百搭包包

加贈吊飾專區 · 女包功能快搜 · 肩背包 · 斜背包 · 手提包 · 後背包 · 多WAY包 · 長夾 · 短夾/ 中長夾 · 零錢包/ 配件小物 · 男包功能快搜. 於 www.arnoldpalmer-bag.com -

#60.開箱!Longchamp 草編包,迷你尺寸巨可愛 - Yahoo TV

優雅迷人的Longchamp,春夏推出這款Le Pliage Saint-Tropez 綠色草編肩背包,以清爽的草編編織加上真皮皮革飾邊,搭配賽馬圖騰裝飾,優雅不失質感。 於 tw.tv.yahoo.com -

#61.樓層導覽列表|新竹店 - SOGO百貨

國際精品/化妝品/女鞋/飾品配件包包INTERNATIONAL DESIGNERS BRANDS / COSMETICS / LADIES SHOES / BAGS & ACCESSORIES / café / INFORMATION COUNTER .國際精品區. 於 www.sogo.com.tw -

#62.CUMAR根來皮飾-新竹遠東巨城店 - LINE熱點

【LINE熱點】CUMAR根來皮飾-新竹遠東巨城店, 包包專賣店, 地址: 新竹市東區中央路239號5樓,電話: 03 620 2969。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外 ... 於 spot.line.me -

#63.SOGO新竹巨城店週年慶【LONGCHAMP】Le Pliage 摺疊後 ...

是不是超好看的而且這根本是時下必備單品啊!超好搭衣服的!!! 簡直要給【LONGCHAMP】Le Pliage 摺疊後背包(深藍) 一百 ... 於 so41747526.pixnet.net -

#64.新竹巨城周年慶12天吸金27億業績成長3.8%其中這項最熱賣

除了休閒服飾超夯,時下最具話題性的New Balance復古運動鞋吸引許多年輕朋友搶購,熱賣3000雙。此外,連日低溫也提升寢飾銷量,12天棉被賣破3000件、床包 ... 於 tw.appledaily.com -

#65.新竹巨城日本FIRANO品牌包快閃特賣會下殺~單件3.8折2件3.5折

日本品牌包FIRANO快閃櫃#消費出示本文章即加碼送品牌小包BigCity遠東巨城購物中心年10分感謝週年慶開打啦!大家衝了沒~即日起位於1樓創藝廳品牌聯合展 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#66.高雄齊登場! 《史萊姆》都會風包款首發!新春五福袋優惠5 折起 ...

地點:新竹BigCity 遠東巨城購物中心1 樓創意廳(300 新竹市東區中央路229 號) ◼ 營業時間:依百貨公告為準 更多木棉花與台北國際動漫節相關活動訊息, ... 於 www.e-muse.com.tw -

#67.竞彩足球平手数据是多少【输入∶723523.com】OKXBET全球 ...

很抱歉,找不到符合竞彩足球平手数据是多少【输入∶723523.com】OKXBET全球第一线上赌城】巨城娱乐ios安装包【复制网址∶387327.com】OKXBET世界最大博彩运营商】ss79tqfw4 ... 於 www.etmall.com.tw -

#68.巨城包包推薦 :: 台灣彩券資訊網

台灣彩券資訊網,巨城sogo包包品牌,巨城名牌包,巨城皮夾,巨城sogo櫃位,巨城Herschel,巨城鞋子,巨城後背包,巨城3樓包包. 於 lottery.idatatw.com -

#69.門市資訊| uniarts 生活時尚包包平台

新竹巨城. 0266161685. 新竹市中央路229號2樓. uniarts大魯閣新時代店. 0266161669. 台中市東區復興路四段186號1樓. 台中三越. 0266161657. 於 www.uniarts.com -

#70.遠東SOGO百貨巨城館週年慶壓軸強檔11/29強勢開跑

遠東SOGO百貨新竹Big City巨城館週年慶推薦商品,HALU指定款大拉鍊後背包,原價3380,特價線現折200,限量20組,加贈指定款小童包。 於 www.atanews.net -

#71.Gregory 台灣販售通路

Gregory 兩大系列台灣銷售據點| Gregory專業機能包款:登山背包、電腦後背包... | Gregory日系潮流包 ... ISPO+ 新竹巨城新竹市東區中央路229號2樓.03-610-7281. 於 www.starlike.com.tw -

#72.蘋果的背包食堂on Instagram: “在逛完巨城後的傍晚☃️ 意外發現這 ...

48 Likes, 0 Comments - 蘋果的背包食堂(@h12633) on Instagram: “在逛完巨城後的傍晚☃️ 意外發現這間平價的雲泰料理#芭芭食堂詳細美食介紹 ... 於 ifoodie.tw -

#73.運動休閒推薦【CabinZero】英國輕旅登機後背包28L-鯨魚藍

Big City遠東巨城購物中心九折優惠【CabinZero】英國輕旅登機後背包28L-鯨魚藍推薦文 ... 新光三越中山店新春特惠【大巨光】按摩浴缸-大(H-412-M)心得 ... 於 lbx17th37p.blog.fc2.com -

#74.[新竹.旅遊]新竹big city.遠東巨城購物中心~舊金山大橋 ...

而且生意相當好,原本我想買的日本青森完熟蘋果汁銷售一空,. 不過我們還是各自有著戰利品,夏天適合吃的涼麵,小孩們自挑一包餅乾 ... 於 www.viviyu.com -

#75.ROCKLAND進駐新竹Big City遠東巨城5/5開幕優惠開跑| 一路報導

ROCKLAND進駐新竹Big City遠東巨城5/5開幕優惠開跑 ... 品牌-北極狐FJALLRAVEN、德國手工製鞋專家-HANWAG登山鞋、美國最強背負系統的背包品牌-MYSTERY ... 於 www.ourtrails.com.tw -

#76.巨城後背包 - 禮物貼文懶人包

Tumi-新竹sogo巨城店。 TUMI品牌好友2021新年快樂! 1/15號起帶著您的包款回櫃享免費清潔保養再享商品85折優惠! 新竹巨城敬 ...。 圖片全部顯示。 KIPLING-台灣官方網站。 於 gifttagtw.com -

#77.FILA新竹巨城sogo on Instagram: “#2018FILA後背包韓國限定款 ...

4 Likes, 0 Comments - FILA新竹巨城sogo (@hsinchubigcityfila) on Instagram: “#2018FILA後背包韓國限定款 #fila #fila代購#fila鞋#新竹巨城#限量 ... 於 www.instagram.com -

#78.巨城阿Mall的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

天天省運!今天超取運費0元!限量瘋搶中(10點開搶). $69. 降價$1. Yahoo拍賣萊爾富運費活動(788), 新竹縣. 巨城來店禮阿mall收納包. 2. 巨城來店禮阿mall收納包. 於 biggo.com.tw -

#79.Big City遠東巨城購物中心 - 食尚玩家

Big City遠東巨城購物中心-新竹市百貨賣場玩具公仔店居家生活店選物店書店、文具店戶外及運動用品店3C電子商場酒類專賣美食街服飾店首選,位於新竹市 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#80.巨城包包品牌 - 餐飲貼文懶人包

巨城後背包 - 禮物貼文懶人包。 年1月1日· 行李箱Gl Tw台灣新竹市新竹附近更多地點Tumi-新竹sogo巨城店- 首頁| .後背包...。 配件雜貨- 品牌資訊- Big City 遠東巨城 ... 於 diningtagtw.com -

#81.【新竹巨城限定】我們回來了!歡慶巨城Reopen!!

想要目睹新店裝的風采嗎? 這就到我們櫃上逛逛吧! 等待是值得,新竹巨城– ... 於 www.ulohas.tw -

#82.SOGO新竹巨城店週年慶【mi pac】polkadot系列後背包(綠 ...

雖然我包包已經很多了但我看到喜歡的還是想買 因為我覺得能碰到喜歡的型真的很難啊~~~ 所以遇到喜歡的款又有優惠當然要好好把握 於 hq02854838.pixnet.net -

#83.[隨拍] 新竹遠東巨城百貨購物中心Big City 吃喝玩樂@仿舊金山 ...

[隨拍] 新竹遠東巨城百貨購物中心Big City 吃喝玩樂@仿舊金山金門大橋、漁人碼頭叮噹車 · 1. 翟九山東麵食館@手工麵條Q彈夠味 · 2. 璽子牛肉麵@斤餅包牛肉現做好吃 · 3. 龍昌 ... 於 sofun.tw -

#84.巨城營業時間

3 天前 — 全臺灣百貨週年慶時間懶人包,包含各縣市的百貨公司台北101、新光三越週年慶、sogo、美麗華、遠東百貨週年慶、誠品、微風、巨城購物中心、大遠百、環球 ... 於 moeller-immobilien-hausverwaltung.de -

#85.門市查詢

請選擇, 專門店, 購物平台, 百貨專櫃, 經銷門市-包包, 經銷門市-包包服裝. 百貨專櫃- 新竹巨城. 新竹市東區中央路239號3樓. 03-531-2443. 週日至週四11:00~21:30 於 www.playboytw.com -

#86.SOGO新竹巨城店週年慶【GUESS】時尚精品G字LOGO交錯 ...

多益高分技巧推薦用書【GUESS】時尚精品G字LOGO交錯元素設計搭配頭層皮後背包系列款(桃紅U6433405-33) 【GUESS】時尚精品G字LOGO交錯元素設計搭配頭層 ... 於 ke12470365.pixnet.net -

#87.巨城包包品牌、巨城皮鞋、巨城美食在PTT/mobile01評價與討論

在巨城包包品牌這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者ThomasBuBu也提到1.媒體來源: 蘋果日報2.記者署名: 突發中心黃羿馨/新竹報導3.完整新聞標題: 大年初三新竹整天下雨 ... 於 motor.reviewiki.com -

#88.巨城包包品牌的推薦與評價,FACEBOOK、COOL-STYLE、PTT

PLAYBOY包包-新竹巨城SOGO專櫃.,遠東巨城購物中心為複合式百貨公司,結合百貨、量販、超市、娛樂、影... 鞋子包包品牌推薦Steve Madden 新竹巨城百貨網購流行時尚. 於twpig ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#89.新竹巨城大魯閣好玩美食懶人包-最新『星際戰埸』對決開打 ...

新竹巨城大魯閣好玩美食懶人包|星際戰埸|親子棒壘球保齡球費用|飛鏢台撞球室|團體槍戰 ... 親子團體家庭包場服務(BIGCITY/周邊美食/邀約)--踢小米食記. 於 www.walkerland.com.tw -

#90.lativ 米格國際

lativ 台灣網路服飾品牌,提供平價且高品質的衣服,線上可直接購買女裝、男裝、嬰兒裝、童裝、帆布鞋等。 於 www.lativ.com.tw