尋人啟示的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李華川寫的 李華川文集 和陳正治的 再別錯別字:掌握語意,學會用字的思辨力!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站手機怎麼發佈尋人啟事? - 雅瑪知識也說明:... 來說用手機寫尋人啟事會顯得相對的麻煩,首先程序便麻煩了,其次文章撰寫的時候會出現一些不可預知的事情,但是犬神尋找網提醒大家寫尋人啟示其實 ...

這兩本書分別來自初文出版社有限公司 和國語日報所出版 。

國立清華大學 教育心理與諮商學系 丁興祥、許育光所指導 李慧伶的 成敗任天心自赤:林獻堂心理傳記研究 (2018),提出尋人啟示關鍵因素是什麼,來自於林獻堂、互為主體式的心理傳記、自我認定理論、生命歷程。

而第二篇論文東吳大學 社會工作學系 萬心蕊所指導 吳佳芸的 巷弄裡等待親近的那道門─學校與家庭連結的催化 (2018),提出因為有 學校社工師、三級輔導制度、家訪、家庭社會工作、友善學習環境的重點而找出了 尋人啟示的解答。

最後網站[徵求] 尋人啟示:張培愉16歲- 看板Kaohsiung | PTT台灣在地區則補充:(尋人啟示) 拜託大家! (尋人啟事) 請幫我找這個小女孩我女兒,她在4月12日早上7點後出門後就沒了音訊手機也無法聯繫那天她穿這件(橘色衣服牛仔短褲加 ...

李華川文集

為了解決尋人啟示 的問題,作者李華川 這樣論述:

左手寫畫,右手寫文,草根作家的全作品集 李華川為香港著名草根作家,一直從事基層工作,是一位不可或缺的藝術與文化傳遞者。在他身上可看見無名作者努力的歷程,也看見這歷程滲透著艱辛。本書輯錄作者生前已公開發表之作品,幾部集子的精華以及未結集的藝術評論,讓讀者們能回顧李華川的生平之作,並發現一個不屈服於現實、在困難中仍用心創作的藝術家的足跡。 作品按文體分類成新詩、散文、小說、戲劇、評論,全面呈現作者數十年的創作軌跡。李華川之作品曾公開刊登的園地包括:《明報》、《信報》、《公教報》、《星島日報》、《圓桌詩刊》、《香港文學》、《工人文藝》等。

尋人啟示進入發燒排行的影片

???感謝仲願意堅持發聲嘅店舖???

今集係案件重演!! 當日我喺紅磡近土瓜灣落巴士,

見到一間低調得嚟又十分惹人注目嘅漢堡包店~

原因係成間舖都用咗黑布遮掩住, 連店名都刻意遮埋,

同時又喺黑布上貼咗好多份尋人啟示, 睇到呢度,

我覺得咩都唔洗講, 只需要行入去買份漢堡支持!!??

食完之後, 我夠膽講, 食物嘅質素係完全對得住客人!!

好食!! 有心!! 有誠意!!

之後就去咗對面馬路嘅台式飲品店,

試咗杯抹茶拿鐵, 係好飲嘅!

但醒唔起佢都算係奶+茶,

我一飲奶茶就好易失眠

所以我之後成晚瞓唔著 (係我問題?)

最後去咗一間街坊們推介嘅車仔麵,

價錢完全係時光倒流價,

一麵+兩餸, 最平只係$29 ?

仲要係坐得舒服, 同好好味!

一啲都唔Hea~

真心好想叫老細加價, 咁平到底點賺錢...

唔覺唔覺打咗千字文, 因為我真係好感謝仲堅持發聲嘅店舖!!

因為呢條路真係好唔容易, 特別做生意要承受嘅壓力一定唔細,

大家繼續撐住, 知道係好難行, 大家一齊盡做,

同一條心, 唔批鬥, 力量會大好多??????

鳩砌 - 土瓜灣馬頭圍道216號

茶·原點 - 土瓜灣馬頭圍道111號A, B ,C

喜喜麵館 - 紅磡崇潔街26號地舖

成敗任天心自赤:林獻堂心理傳記研究

為了解決尋人啟示 的問題,作者李慧伶 這樣論述:

林獻堂的一生,經歷了清國、日本和國民政府的統治,在日本統治期間支持推動了一連串的政治社會文化運動,其中很重要的「臺灣議會設置請願運動」持續了十五年,間接影響了臺灣民主文化的形成,他也被譽為臺灣議會之父。本論文採取心理傳記的方法,研究林獻堂在那個時代是如何選擇出自己要走的路,並探究林獻堂生命歷程的發展。本文發現林獻堂面臨人生中兩大認同危機:甲午戰敗臺灣被割讓,林獻堂面對與圖變色時,自身及家族的去從危機,以及中年面對臺灣人民受日人壓迫民權不彰,希望能找到和日本殖民統治對抗的方法,投身議會設置請願運動,作為人生的另一志業,並以君子之道為信念,堅持原則和信念,為臺灣民眾謀取幸福。研究者以自身的生命經

驗與林獻堂互為主體的對話及反思,希望產生一種視域的融合,來探究當代臺灣民眾的自我認定問題,並提出一些可能的方向。

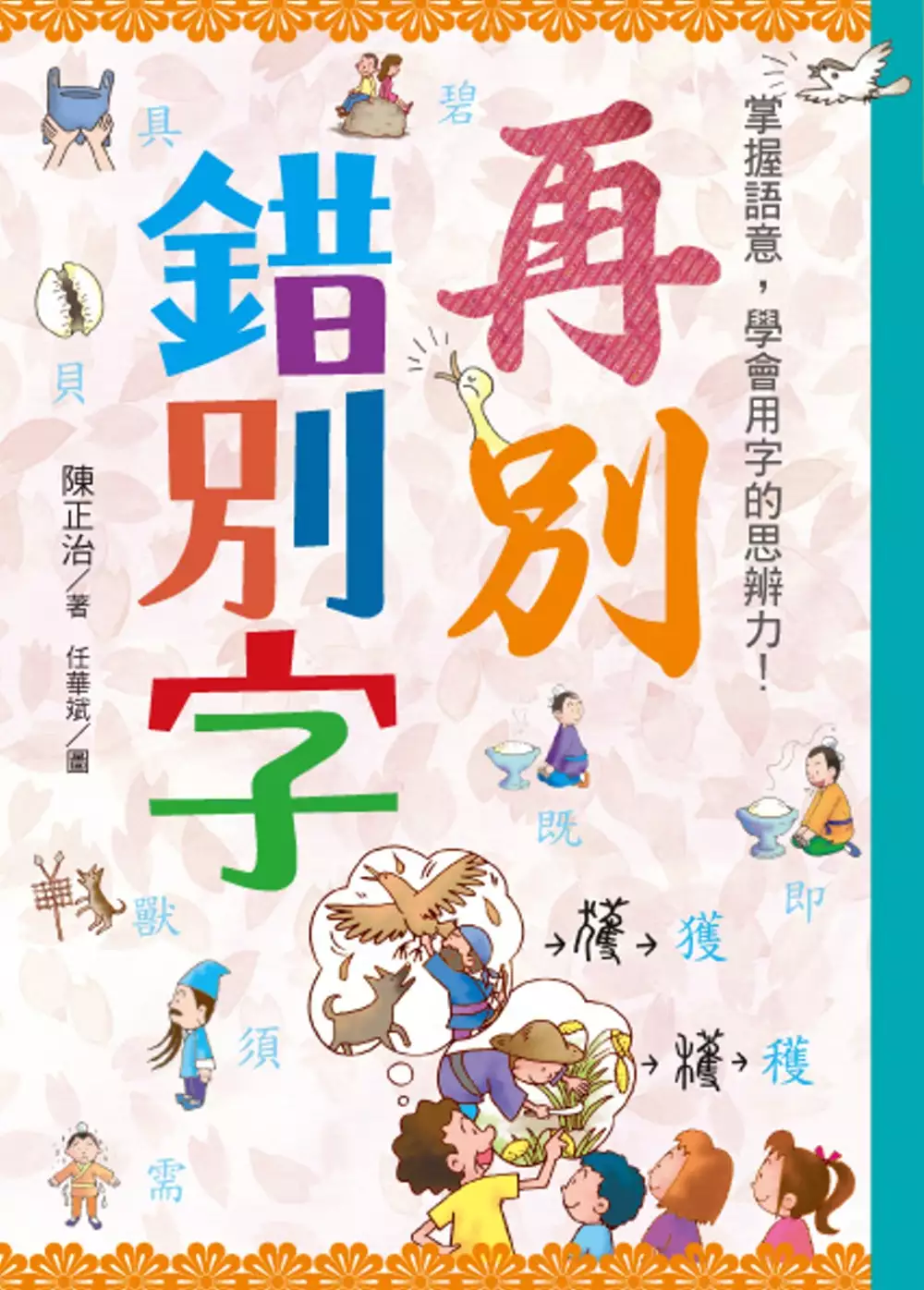

再別錯別字:掌握語意,學會用字的思辨力!

為了解決尋人啟示 的問題,作者陳正治 這樣論述:

暢銷書《有趣的中國文字》作者陳正治老師力作 《揮別錯別字》《再別錯別字》 掌握語意,學會用字的思辨力! 是「尋人啟事」還是「尋人啟示」? 「必須」和「必需」怎麼辨別? 「厲害」與「利害」各要用在哪裡? 「收集」、「搜集」和「蒐集」該選用哪一個? 避免寫錯字、用錯字,不能死背,要有判斷用字的思辨力! 本書除了列舉生活中常見的錯別字,更透過妙趣橫生的造字故事,帶孩子認識字的演變與意義。從語意和詞源學會判斷、提升用字的思辨力,觸類旁通,不再有錯字的困擾。 【文字演進圖】:從造字結構了解文字的意義。 【正確用字提示】:透過相似字的整理,加強字詞印象。 【

過關練習】:回顧用字,應用自如。 每個漢字都是一個有趣的知識。陳正治教授將這些文字學專業知識,以淺顯易懂的方式,變成一堂又ㄧ堂有趣的課程。這絕對是一本有趣的文字科普工具書,不但不生澀難讀,反而充滿閱讀的快樂。──林文寶(臺東大學兒童文學研究所榮譽教授) 錯別字已經到了氾濫成災的地步:有的是誤用,完全不知道自己錯;有的是不求甚解,認為差不多就好;有的是故意製造語文的樂趣,久了卻忘了本尊怎麼寫;有些根本是懶惰,以為看得懂就好,連挑個字都不想……。陳教授出書以正視聽,掃除錯別字,幫助大家記住正確用字,真是太好了。 名家推荐 邢小萍(臺北市永安國小校長兼臺北市教育局國語科輔導團召集

人) 吳宜娟(國語日報社語文中心主任) 林 良(兒童文學作家) 林文寶(臺東大學兒童文學研究所榮譽教授) 林玫伶(臺北市國語實驗小學校長) 柯華葳(中央大學學習與教學研究所教授) 曾永義(中央研究院院士) 葉鍵得(臺北市立大學人文藝術學院院長) 潘麗珠(臺灣師範大學國文學系教授) 鍾信昌(新北市昌福國小校長) (依姓氏筆畫排序) *適讀年齡:國小中高年級 *注音:■有注音 □無注音

巷弄裡等待親近的那道門─學校與家庭連結的催化

為了解決尋人啟示 的問題,作者吳佳芸 這樣論述:

過去從事老人社會工作的我,所服務過的老人中,不乏有家暴相對人,老後無依回頭提告子女遺棄,或好賭成性,傾家蕩產卻求子女回報。每每家訪時,看著長輩拿出泛黃照片,說著照片中合影的那個誰,當初同遊的景點、曾有過的美好時光,對照著現在的妻離子散、孤苦無依…我常想著,照片裡,當年那個意氣風發的青壯年,若在人生岔路時,曾經有人陪著他走過那段人生路,是否就能窺見他成長過程的種種不利因素?而有沒有可能,時空拉回四、五十年前,在這個長輩年少時,他其實只是個不懂求救、無法抵抗環境壓迫的受害者? 而就在我試著把手往前伸,我的服務對象,從人生末端的老人,轉換到生命之初的兒少領域時,我發現,想要扭轉一段不

一樣的人生,確實費力,也很常疲於奔命後,孩子又回到原點循環,而那個原點,就是人格養成最初之地─孩子的「家庭」。但也發現,那些原本就無法選擇出身、無力為自己爭取平等權益的孩子,在少了家庭力量的拉引之下,來到了應受保障的義務教育階段時,卻在以「顧全大局」、「升學導向」為依歸的教育體制裡,常被教師以「家庭議題」做切結,將與「家庭工作」的責任,切割給輔導教師或學校社工師。這樣地片段切割與分工,讓如同成長歷程一般,須有連貫性、整體性的家庭與學校教育,也出現了斷裂。 這些我來到兒少領域、踏入校園後,衝擊著我的現象,讓我帶著對教職的不解、失望,伴著經歷母職養育經驗後,真切體認生命長成的不易與脆弱的自己

,重新回頭去貼近,了解教職人員所認知的「有教無類」、「因材施教」。除了在每次的實務經驗裡頭,與對學生影響導師及行政人員去經歷、積累之中細細瑣瑣的實踐知識,我也開始透過到各校進行家訪技巧的宣講,讓教師們更清楚家訪的目的、功能與實務技巧,強化教師對於相關辦法及法規的認知,藉此提升教師對於學生及家庭問題的辨識能力。透過家訪,直接於孩子生活的自然場域中了解實況,辨識出問題後,再由老師們帶著學生的問題,回到校內的三級輔導制度中運行。家訪,是個啟動系統協作的開端,是教師理解學生家庭的路徑,經由這樣的互動歷程,讓學生感受老師與學校的開放性與支持性,在協作關係中,創造出對於這些缺乏家庭力量支持的孩子,在義務教

育階段,能擁有一個包容、接納的友善學習環境。

尋人啟示的網路口碑排行榜

-

#1.尋人啟示 - 全本小說網

尋人啟示,作者:阿漓,簡介:她是困在黑色城堡裏小紅帽,以為永遠得不到救贖。可是有一天一個小王揮舞著寶劍來到城堡,將她救了出去後才發現救錯了人,將她丟棄。 於 big5.quanben5.com -

#2.尋人啟示線上看-電影 - 小白影音

尋人啟示尋人啟示 線上看在北京衚衕奔跑的青年(黃覺飾)在肯德基偷聽到臨桌女子的電話,試圖與其聯繫;酒吧里,一夥男孩為心儀的女生叫價爭奪點歌的機會;從商場出來的 ... 於 www.baymaxvods.com -

#3.手機怎麼發佈尋人啟事? - 雅瑪知識

... 來說用手機寫尋人啟事會顯得相對的麻煩,首先程序便麻煩了,其次文章撰寫的時候會出現一些不可預知的事情,但是犬神尋找網提醒大家寫尋人啟示其實 ... 於 www.yamab2b.com -

#4.[徵求] 尋人啟示:張培愉16歲- 看板Kaohsiung | PTT台灣在地區

(尋人啟示) 拜託大家! (尋人啟事) 請幫我找這個小女孩我女兒,她在4月12日早上7點後出門後就沒了音訊手機也無法聯繫那天她穿這件(橘色衣服牛仔短褲加 ... 於 ptttaiwan.com -

#5.現廣播尋人啟事 - 半夏小說

現廣播尋人啟事最新章節由八足創作,《現廣播尋人啟事》情節跌宕起伏、扣人心弦,是一本情節與文筆俱佳的耽美同人小說,半夏小說(BanXia.co)免費 ... 於 www.banxia.co -

#6.尋人啟示”還是“尋人啟事,尋人啟事怎麼寫 - 嘟油儂

尋人啟示 ”還是“尋人啟事,尋人啟事怎麼寫,1樓牙牙的弟弟尋人啟事。 尋人啟事,讀音x n r n q sh 。是釋出尋人啟事尋人,是失蹤者及其親友間相互尋找的 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#7.常艾非- 尋人啟事專輯 - LINE MUSIC

尋人啟事歌詞- 常艾非- 你說你留著當時被我退回的信紙發黃的信紙寫滿我名字的一首 ... 就算有朝一日我們近在咫尺那份情感還會不會堅持你在你的心中貼滿尋人啟示可是 ... 於 music-tw.line.me -

#8.《兒子的尋人啟示》 看到兒子拿回來的勉強及格的試卷 - | Love ...

《兒子的尋人啟示》 看到兒子拿回來的勉強及格的試卷,我失望透了。 ... 失望之餘,我寫了一篇《尋人啟事》來發洩心中的怒火,全文如下: 我有一個好孩子,可是後來 ... 於 ezvivi2.com -

#9.尋人啟示[小說名稱] - 中文百科知識

《尋人啟示》是百度文學旗下縱橫中文網簽約作家阿漓創作的一部婚戀家庭小說,小說已於2011-07-30正式發布。基本信息中文名稱:尋人啟示作者:阿漓小說類型:婚戀家庭 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#10.《寻人启示》-高清电影

寻人启示 ,是由张杨导演,由贾宏声,黄觉,霍昕,张杨主演的剧情电影。为您提供寻人启示在线观看、寻人启示演员表、寻人启示下载等相关信息,影片简介:在北京胡同奔跑 ... 於 waptv.sogou.com -

#11.尋人啟示 - 琅環福地- 痞客邦

尋人啟示 誰有看到咱的悟淨師弟跨個年就走丟了. 於 hjtseng123.pixnet.net -

#12.王品尋人啟示又來了!「俊、傑、家、宇」中2字免費吃千元龍蝦

生活中心/翁語岑報導隨著雙北餐廳開放顧客內用, 王品牛排的龍蝦尋人活動再度登場,爸爸姓名中有「俊」、「傑」、「家」、「宇」,來王品牛排店內 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#13.用"尋人"造句 - 查查綫上辭典

用尋人造句和"尋人"的例句: 1. 要想擁有可愛的眼睛,找尋人們的好。 2. 你在貼尋人啟示啊點擊查看更多尋人的造句... 於 tw.ichacha.net -

#14.尋人啟示 - 蘇怡寧醫師愛碎念

尋人啟示 今天一開診就有好心人送來這個只是上面送件人只有寫台南小草堂可以傳個訊息讓我知道是哪位好心人嗎?… 於 drsu.blog -

#15.尋人啟示歌詞朱宇晨※ Mojim.com

朱宇晨; 尋人啟示. 回上一頁; Mojim.com 魔鏡歌詞網 · 朱宇晨 尋人啟示 專輯歌曲 1.尋人啟示 (提供). 朱宇晨 熱門歌曲 > 編劇 · 朱宇晨 所有專輯 於 mojim.com -

#16.對尋人啟事上丟失人口的照片產生恐懼,這種心理反應是正常的 ...

尋人 啟事上往往會附上丟人人口照片,不知是照片太怪還是對「消失,未知」這種現象的恐懼,我往往看到會心裡毛毛的,有沒有人也這樣?------------///---分割... 於 www.getit01.com -

#17.鏗鏘集- 尋人啟示 - RTHK Podcast - 香港電台

抑或分析數據有誤?警方過去一直根據電訊商提供的手機訊號尋人,這種技術相比GPS全球定位技術有何利弊? 這次尋人經驗有重大啟示。 於 podcast.rthk.hk -

#18.尋人啟示 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版尋人啟示的英文,尋人啟示翻譯,尋人啟示英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#19.尋人啟示1

1 左邊右邊 (主題曲); by 楊培安 4:05 $0.99 2 一天一天; by 徐嘉良 1:53 $0.99 3 七彩霓虹; by 徐嘉良 2:06 $0.99 4 下一個天亮; by 徐嘉良 1:39 $0.99 於 www.amazon.com -

#20.尋人啟事樂團/ 你要好好的-帆布包 - 博客來

商品簡介:【DearAdult 帆布包】以專輯曲目「你要好好的」設計而成的質感帆布包,搭配主視覺「繁花」、「成長」意象的徽章。*現在買帆布包贈送徽章唷! 於 www.books.com.tw -

#21.搜尋:尋人啟示第1頁 TVBS新聞網

韓國瑜台南造勢會場遭貼「尋人啟事」鬧場、揚名國際! 「尋人啟示人聲樂團」赴美比賽奪冠、南投跨年海報像「尋人啟事」! 遭虧陽春. 於 news.tvbs.com.tw -

#22.尋人啟示 - HKU

我們所得資料有限, 現請各方友好提供有關資料, 以更新資料... 如大家同任何一些弟兄姊妹失去聯絡, 可透過這版尋人啟示或在留言版留言. 於 web.hku.hk -

#23.“看到一則尋人啟事,可照片上貼的卻是狗?” | 天天要聞

前兩天,網友@小熊糖寶家的狗砸丟了,急得她到處找。 在尋狗過程中,網友在電梯里看到了這樣一張尋狗,哦不,尋人啟示…… 「 ... 於 daydaynews.cc -

#24.尋人啟事首張全創作專輯《Dear Adult》發行募資計畫 - 嘖嘖

我不確定,是不是已經準備好要面對這個現實的世界,成為一個真正的大人。 #. ── 尋人啟事The Wanted ──. 於 www.zeczec.com -

#25.「17年前的小莫你在哪?」洋蔥尋人啟示網友淚幫高調 - ETtoday

一名網友日前在PTT gay版裡貼出一則尋人啟事,他要找的是1998年在台中東海別墅遇見的小莫,內文寫下,「17年過去了,我想說我過的很好,你影響我很深 ... 於 www.ettoday.net -

#26.尋人啟事作文「共38+篇」

姓名:100小名:優性別:女年齡:11歲身高一米五左右,體型偏瘦,視力不好,戴一副圓圈形眼鏡。走失時穿一件紅白相間的毛衣... 名人啟示500字. 世上的名人很多很多,下面我就 ... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#27.尋人|全民徵信社

全民徵信社,尋人跟蹤全方面服務,我們都能夠提供您專業迅速的尋人查址服務。 ... (05-03) 「尋犬啟示」版竟然出現尋人啟示奶奶失蹤... (05-03) 母獲知女兒遭妹夫殺害尋 ... 於 gather.google007.com.tw -

#28.我等你的尋人啟示- Zuvio 校園話題

我等你的尋人啟示. 我等你的尋人啟事因為我覺得聊的還正開心你就走了,宜蘭...什麼系(? 致理科大77乳加巧課利@2018-09-15 12:35:38. 天天看話題,累積七日拿大獎. 於 irs.zuvio.com.tw -

#29.寻人启事 - 以撒的结合中文维基- 灰机wiki

即使 神圣斗篷已作为游魂的起始物品之一被解锁,如果其他角色在持有寻人启事时死亡,复活后变为的游魂将不会持有神圣斗篷。 DLCR.png 鉴于游魂在忏悔中已重做,他的被动圣 ... 於 isaac.huijiwiki.com -

#30.蘇娜主演電影《尋人啟示錄》上映演技獲認可 - 陸劇吧

網易娛樂7月2日報道由秦凱執導,蘇娜領銜主演的院線電影《尋人啟示錄》正在全國各大院線熱映。本片多線敘事,利用各種巧合將荒誕笑點淚點溶於劇情中, ... 於 lujuba.cc -

#31.[趣事] 尋人啟示 - Mo PTT 鄉公所

https://i.imgur.com/f57GBDM.jpg Ptt名人小商人請大家幫忙找人清秀黑黑瘦瘦的禿頭男子疑似在高雄市政府後門失蹤請大家告訴大家幫忙協尋!急! 於 moptt.tw -

#32.“寻人启示”还是“寻人启事”_百度知道

寻人 启事,读音[xún rén qǐ shì]。是发布寻人启事寻人,是失踪者及其亲友间相互寻找的一种基本手段,以各种形式的寻人 ... 於 zhidao.baidu.com -

#33.歌詞-徐佳瑩(LaLa Hsu)-KKBOX - 尋人啟事

尋人 啟事-歌詞- 讓我看看你的照片究竟為什麼你消失不見多數時間你在哪邊會不會疲倦你思念著誰而世界的粗糙讓我去到你身邊難一些而緣份的細膩又... -快打開KKBOX 盡情 ... 於 www.kkbox.com -

#34.球迷貼「尋人啟示」狂嗆Simmons:你的跳投呢? - 籃球地帶

眾所週知,費城76人球星Ben Simmons是一名非常出色的控衛,控球能力在水準之上,傳球能力也屬頂尖級別,加上6呎10吋的身高,讓他成為聯盟控衛中非常 ... 於 basketball.fanpiece.com -

#35.【同人誌BL小說】尋人啟示錄+特典-惡之華+作者簽名(全新絕版 ...

《全新絕版書》》 書名:《尋人啟示錄》 作者:呂希晨繪者:杏菲頁數:約153頁特典:番外《惡之華》一本。 此次是以預購量多少就印多少,已絕版文案: 一件由綁架拉開 ... 於 shopee.tw -

#36.寻人,寻人启事,寻人网,360度寻人网

最权威最专业最大的寻人网,发布清晰照片专页,代理报刊、电视、或指定区域提供专业寻人服务:离家出走、不明原因失踪、被拐卖、迷路走失、寻找知己、寻找网友、海外寻 ... 於 www.wm8000.com -

#37.尋人啟事| WooTalk

#13484 同是高雄人的21歲東海同學(168/57)找在台中工業區上班的23歲文化大學畢業女生(168). 星期三, 7月18, 2018. 我們從禮拜天(6/17)晚上11點聊到禮拜一凌晨12點多, ... 於 mission.wootalk.today -

#38.尋人啟事-4月國宴珍奶限時同名優惠 - 翰林茶館

尋人 啟事-4月國宴珍奶限時同名優惠 · 【翰林同名只要10元】 · 【同音一字第2杯免費】 · 【拍照上傳抽招待】. 於 www.hanlin-tea.com.tw -

#39.飛燕吉卜勒/Ooi《倒數七天》《尋人啟示2號店》 陶瓷吸水杯墊

你在找的飛燕吉卜勒/Ooi《倒數七天》《尋人啟示2號店》 陶瓷吸水杯墊就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#40.該怎樣釋出尋人資訊? - 劇多

xxx,男(女)年紀多大,於xx年xx月xx時在xx地走失. 身高胖瘦上衣褲子顏色款式攜帶何物.附上pp最好.扼要寫明顯特徵. 如本人見啟事請速回家或與誰聯絡,家人非常 ... 於 www.juduo.cc -

#41.尋人啟示 - 餅乾100公克20元

某錶說:如果已經知道對方在哪裡,那麼就不能說是巧遇。 所以說,如果把格局擴大,我們都是在這個地球上宇宙間,我知道你就在這裡,那麼每一次相遇,都是一場追尋的 ... 於 farsu.pixnet.net -

#42.尋人啟示&11/13伯朗講堂--雙面理髮師 - Pokey的酗人生

尋人啟示 &11/13伯朗講堂--雙面理髮師 ... 伯,而美國音樂劇巨擘桑漢姆,他筆下的音樂劇名作《瘋狂理髮師》,卻是遭人陷害而造就一心復仇的狂暴個性。 於 puccinilin.pixnet.net -

#43.2020年尋人啟事 - 香港紅十字會

編號 刊登日期 被尋者 1556 02/12/2020 譚文修、莫玉卿、袁麗娟、陳金 1554 19/11/2020 楊秀瓊、曹淑敏、王翠影、劉劍秋 1548 07/10/2020 鄭華、黃學修、黃學強、駱啓華 於 www.redcross.org.hk -

#44.失智翁山裡徘徊!警見尋人啟示助返家一家人順利團圓 - 三立新聞

警接獲民眾通報後,前往山裡尋人。(圖/翻攝畫面). 經詢問後得知,原來老翁患有阿茲海默症,無法記得回家的路,所幸警方即時找到,避免發生不幸,也 ... 於 www.setn.com -

#45.寻人用“启示”还是“启事”? - 网易

这种情况该写“寻人启示”还是“寻人启事”呢? 启示与启事,音相同, ... “启示”的意思,作为动词是指启发指示,开导思考,使人有所领悟。如:这本书启示 ... 於 www.163.com -

#46.尋人的「啟示」

尋人 的「啟示」 · 【啟事】為了公開聲明某事,而登在報刊或貼在布告欄上的文字。如:「道歉啟事」。 · 【啟示】(1) 啟發指示,使人有所領悟。如:「賢者言語 ... 於 notesbooks.wordpress.com -

#47.尋人啟示的穿搭 - Dappei 搭配

風格是學習服飾穿搭最重要的元素之一,可以掌握各種風格的重點,在學習服飾搭配的路上就可以更得心應手,讓我們一起來看看包含風格「尋人啟示」的內容。 於 dappei.com -

#48.尋人啟事-張曉風創作文章 - 華人百科

尋人 啟事. 媽媽在客廳貼起一張大紅紙. 上面寫著黑黑的幾行字: 茲有小男孩一名不知何時走失. 誰把他拾去了啊,仁人君子. 他身穿小小的藍色水手服. 於 www.itsfun.com.tw -

#49.【荒連】尋人啟事 - 台灣同人誌中心

【荒連】尋人啟事」是涼生珍珍與橡木、DOYA等作者發表的女性向18+線上遊戲同人誌作品,頁數66頁採用黑白混彩色規格為B5右翻的漫畫本。 於 www.doujin.com.tw -

#50.尋人啟示的英文單字- 英漢例句 - 漢語網

英漢例句. 把孩子們的照片印在牛奶的外包裝盒子上,以便更多人幫助尋找他們。(尋人啟示)。 children are printed on the side of milk cartons so that as many ... 於 www.chinesewords.org -

#51.尋人啟事The Wanted - 维基百科,自由的百科全书

尋人 啟事(英語:The Wanted)是臺灣的阿卡貝拉樂團。現任團員有DoDo(女高音)、Rere(女高音)、掐玉(女中音)、信迪(男低音/團長)、東東(人聲打擊)。 於 zh.wikipedia.org -

#52.徐佳瑩〈尋人啟事〉:不管聽者是什麼心靈狀態,都能在這首歌裡

〈尋人啟事〉是徐佳瑩首度在個人專輯中演唱非自己譜寫的曲,不難想像她對這旋律的喜愛;這也是歌者徐佳瑩自我突破的一首歌,不同於〈身騎 ... 於 www.thenewslens.com -

#53.尋人DoDo (@dorry0927) • Instagram photos and videos

@acawanted 尋人啟事樂團Singer/ Composer 一些小小創作安放的地方 streetvoice.com/dorrychien. Music sharing's profile picture. Music sharing. 於 www.instagram.com -

#54."尋人啟示" by Jing HUANG (黃靜)

... 由這個日常生活小插曲開始,寫女主角異想天開的尋人啟示,和相遇後的失望。 ... 同時在寫作的過程中,也讓我時時反省自己對生活對事物對人的各種不同的態度和看法 ... 於 commons.ln.edu.hk -

#55.「尋人啟事」入圍金曲奬最佳演唱組合心繫走紅毯「不爆吃

尋人 啟事不僅叩關金曲,今(29日)再推出新單曲〈Lost in theCity〉,透過這首歌向人們拋出對於自我存在的疑問,也是對於現實的掙扎,「〈Lost in theCity〉 ... 於 www.chinatimes.com -

#56.《尋人啟示》阿漓 - 全本小說網

全本小說網《尋人啟示》,作者:阿漓,簡介:她是困在黑色城堡裏小紅帽,以為永遠得不到救贖。可是有一天一個小王揮舞著寶劍來到城堡,將她救了出去後才發現救錯了人, ... 於 big5.quanben.io -

#57.找人尋人尋物 - 權威桃園徵信社

許多人想盡辦法尋人找人,委託過許多單位張貼尋人啟示,但日子一天天過去,事情就像是石沉大海渺無音訊;面對著一次次心中的希望落空,內心煎熬可想而知。我們了解您尋 ... 於 www.just-buy.com.tw -

#58.徐佳瑩~尋人啟事(好歌真心推薦) | 甜瓜365 音樂網Melon365.com

p 徐佳瑩尋人啟事br br 作詞作曲徐佳瑩~尋人啟事(好歌真心推薦) 於 www.melon365.com -

#59.尋人啟示

尋人 啟事. 作詞:Hush 作曲:黃建為. 讓我看看你的照片究竟為什麼你消失不見. 多數時間你在哪邊會不會疲倦你思念著誰. 而世界的粗糙讓我去到你身邊難一些. 於 www.xianjin.me -

#60.臺灣尋人啟事人聲樂團國際阿卡貝拉大賽奪冠 - Vocal Asia

尋人啟事人聲樂團於2014年由六個學生組成,熱愛唱歌的他們在萬芳高中相遇,透過萬芳高中合唱團指導老師 ... 「尋人啟示人聲樂團」赴美比賽奪冠》 於 www.vocalasia.com -

#61.尋人啟示

【尋人啟示】. Public group. ·. 2.2K members. 於 www.facebook.com -

#62.跟著《便當尋人啟事》來一趟尋親之旅,也讓孩子看見

這是一個敘述有關渴望與尋找家人的苦樂交織的好故事。角色之間的關係相當錯綜複雜,節奏快速,最後又以令人訝異的方式幫主角找到家人。在作者刻意的安排 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#63.[破事氵]寻人启示NGA玩家社区

[破事氵]寻人启示. 我曾一度认为贴满蒙德城的寻人启示会是一个隐藏任务,知道我想起来这是一个找哥哥/ 妹妹的游戏. 寻人启示 哥哥 ... 於 bbs.nga.cn -

#64.個資法專題:尋妻啟示 - 陽陽與布痞

在日常生活中偶爾會看到一些公告、尋人啟示,以往不會感覺有什麼特別,但在個資法實施之後,尋人可要特別地留意!最近有一則尋人新聞,一名男子跟老婆 ... 於 sunrisetaipei.pixnet.net -

#65.尋人啟示3 - 徐嘉良

尋人啟示 3. 徐嘉良. Tv-lydspor · 2014. Uddrag. Sang. Tid. 愛情漩渦. 1. 2.01. UDDRAG. 愛就直說. 2. 0.48. UDDRAG. 慌張. 3. 1.57. UDDRAG. 極度感傷的弦樂. 於 music.apple.com -

#66.尋人啟事 | Dcard

尋人 ! ----再更!緊急------,有沒有人認識B28僑光的這位同學??因為同事他們有根據您的留言往弘光那邊找,調閱那邊的監視器真的有在畫面裡發現叔叔的蹤影,所以想與 ... 於 www.dcard.tw -

#67.「啟事」≠「啟示」 - 出世與入世——智慧、慈悲- udn部落格

若看到街上店家懸掛的「遷移啟示」,你是否會啼笑皆非呢?(「啟事」是在報刊或布告欄上的公開聲明;「啟示」是啟發指示。「尋人啟事」指在報刊或布告欄上 ... 於 blog.udn.com -

#68.【事】ㄕˋ〔示〕ㄕˋ 〔是〕ㄕˋ尋人啟事惹事

○ 尋人啟事惹事╳ 尋人啟示惹是1.「啟事」是在報刊或布告欄上的公開聲明;「啟示」是啟發指示。「尋人啟事」指在報刊或布告欄上,用來請求大眾協助找人的公開聲明,所以當 ... 於 language.moe.gov.tw -

#69.微博微信“公益寻人”帮走失者回家 - 新华网

微博微信“公益寻人”帮走失者回家---如今微信朋友圈的寻人启事常常在手机上被人们指尖划过,不少又被接力转发、跟帖评论。随着网络的普及,寻人启示插 ... 於 www.xinhuanet.com -

#70.【訪談】Hush談〈徐佳瑩-尋人啟事〉歌詞創作動機與故事

拉拉徐佳瑩,於6月發行了她的第四張個人專輯《尋人啟事》,首波同名主打〈尋人啟事〉非常特別,不同於通常市場上的首波主打歌,它並不是那種氣勢驚人 ... 於 jamie0128.pixnet.net -

#71.寻人启示

寻人启示. 网络游戏2020-11-283阅读 · 0喜欢 · 0评论. 鱼玖玖童鞋. 粉丝:9文章:2. 关注. 时间:大概是9点20分. 事情是这样子的,今天开了另一个账号卡无翼,然后到云 ... 於 www.bilibili.com -

#72.【尋人啟示】日本男跨海尋人,超激超萌超害羞! - tiff2009

台北電影節,您除了可以欣賞多部優質影片之外, 更可以在這邊認識許多人,交到命中注定好情人?! 話說,今天智編我收到一封轉寄信,標題名為「尋人 ... 於 tiff2009.pixnet.net -

#73.寻人用“启示”还是“启事”?

“启示”的“示”,意思是“指出来使人明白”;“启事”的“事”,意思是“被说明的事物、事情”。 於 www.hopexr.com -

#74.尋人啟示| 得獎作品 - 臺中市大墩美展

以流浪狗為主題,創作出渴望擁有一個家的動物。打破的花瓶與磚牆表現流浪動物們所處的環境並不好,用廣告單及完整的青花瓷呼應狗兒內心渴望有個家,並且希望主人平安的 ... 於 www.dadunfae.taichung.gov.tw -

#75.女人國際徵信社-尋人啟事感情諮詢

尋人 啟事為你找出真相,凡走過必留下痕跡。除了提供尋人專案服務,但也有提供『尋找自己』的服務,類似感情諮詢,但是這個感情對象就是自己,你是否在迷惘人生的道路, ... 於 www.tracingtw.com.tw -

#76.[好奇] 尋人啟示 - Mobile01

[好奇] 尋人啟示- 整理照片時~發現這張照片~印象中是約24年前去台北遊玩拍的~想尋找這兩位可愛的女孩~請問有人認識嗎~(閒聊與趣味第1頁) 於 www.mobile01.com -

#77.尋人啟示2-徐嘉良|MyMusic 懂你想聽的

來自徐嘉良的尋人啟示2 - 無專輯介紹-MyMusic懂你想聽的,打開APP立即開始聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#78.尋人啟示背景圖片,高清圖庫,海报壁纸素材免費下載 - Pngtree

尋找尋人啟示背景圖片素材? Pngtree提供.AI,EPS和PSD文件格式的尋人啟示。 您也可以下載PNG或JPG的高清背景圖,我們提供了可選的下載按鈕,您可以根據需要免費下載。 於 zh.pngtree.com -

#79.社論--尋人啟事給媒體的啟示 - 人間福報

新北市一名視障者由友人陪同搭乘九三二路公車,但車上只剩一個座位,由於該公車行經國道,乘客不能站,所以必須有一人下車。兩名年輕女學生下車讓座,等三十分鐘改搭下 ... 於 www.merit-times.com -

#80.日本超恐怖「尋人啟事」 黑眼珠小童網民勁驚 - Yahoo新聞

尋人啟示 資料: 歲數:11歲(當時) 身高:130-620cm 體重:未知(重過出現時) 特徵:戴黃色帽著黃色衫,短髮分界、唔講嘢、表情恍惚。 於 hk.news.yahoo.com -

#81.篇二:寻人启事 - 范文118

寻人 启事范文. 寻人启事1. ×××,女,67岁,身高一米xx左右,神志有时不清,穿灰的确凉中式罩衫,黑裤子,灯芯绒圆口布鞋,耳聋,牙齿已全部脱落,豫西口音,带一根木质 ... 於 www.fanwen118.com -

#82.是"尋人啟事"還是"尋人啟示"?一個字,有多少人在錯?

「啟示」的「啟」義為開導啟發, 「示」本指把東西給人看。「啟示」的意思是啟發指示、使人有所領悟的意思。「啟事」的「啟」,則為陳述表白的 ... 於 kknews.cc -

#83.尋人啟示朋友若在國外出事該怎麼查 - 幸運草

尋人啟示 朋友若在國外出事該怎麼查出事尋人啟示朋友若在國外出事該怎麼查想知道朋友在國外工作是不是出了什麼事突然音信全無不知該怎麼查起請各為提供 ... 於 rome0103.pixnet.net -

#84.尋人啟示- 鄭新瑋| 木蘭詞Mulanci

鄭新瑋:尋人啟示,來自專輯《六年級女生》。尋人啟示歌詞:在報上登個啟示上面寫著你的名字, 從星期一登到星期日這樣的事要重複幾次, 丟掉你的臭襪子再親你的照片一次 ... 於 www.mulanci.org -

#85.尋人啟示 - Blow 吹音樂

標籤彙整: 尋人啟示. 2016-05-20・硬評論 ... 理想混蛋:醫學生與音樂人之間,距離其實是零 · 拍謝少年打造山林搖滾之作〈山盟〉 林慶台力挺拍攝MV. 於 blow.streetvoice.com -

#86.癌末子臉書尋母警助失聯近30年母子重逢 - 自由時報

日前臉書有一則「尋母啟示」內文指出,簡姓男子經醫師診斷為肝癌末期,現在淡水馬偕住院,想尋找他的母親及妹妹,有民眾將該則尋人啟示分享給斗南 ... 於 news.ltn.com.tw -

#87.关于朋友丢了的搞笑寻人启事 - 优秀句子网

寻人启示 本人现丢失一重要的人,名:女朋友。 身高:不高于175。年龄:不小于18。 籍贯:湖南长沙。身材不错。 於 www.taoduyx.com -

#88.尋人啟事“和”尋人啟示“有什麼區別?尋人,尋物,尋事分別要用 ...

“尋人啟示”這樣的說法根本就是錯誤的,只能叫“尋人啟事”。“啟事”有一種公告、告知的意思,而“啟示”是啟發、受到教育的意思。意思根本就不一樣的。 於 www.njarts.cn -

#89.尋人啟示@ 伊小君的部落格 - 痞客邦

誰有看過這位仁兄的留一下言我不認識他只是在火車上接收到的一張照片已經很多次囉... 只是之前都按拒絕今天. 於 cj8cj8jc8cj8.pixnet.net -

#90.[趣事] 尋人啟示- 看板joke - 批踢踢實業坊

https://i.imgur.com/f57GBDM.jpg Ptt名人小商人請大家幫忙找人清秀黑黑瘦瘦的禿頭男子疑似在高雄市政府後門失蹤請大家告訴大家. 於 www.ptt.cc -

#91.【尋人啟示】無家者急病離世生前盼尋親「阿安」家人在哪?

近日有無家者協會登出尋人啟示,望為逝去的無家者尋回親人還其心願。 基督教關懷無家者協會同工Dickson指,無家者姚德安(阿安)早年居於沙田沙燕橋 ... 於 www.hk01.com -

#92.幽默的寻人启事怎么写

寻人启示 本人现丢失一重要的人,名:女朋友。 身高:不高于175。 年龄:不小于18。 籍贯:湖南长沙。 身材不错。 身心健康。 於 www.88ylu.com -

#93.【遊戲】尋人啟事之2409陳怡文的100種生活@ 貓家24 - owl24 ...

【遊戲】尋人啟事之2409陳怡文的100種生活1. 2. 3. 4. 5. ... 更多owl24 的尋人啟示 推薦文章. 【遊戲】尋人啟事之2428謝仁益的100種生活 · 【遊戲】尋人啟事之2426禹 ... 於 owl24.pixnet.net -

#94.寻人启示- 电影- 豆瓣

寻人启示 豆瓣评分:8.3 简介:在北京胡同奔跑的青年(黄觉饰)在肯德基偷听到临桌女子的电话,试图与其联系;酒吧里,一伙男孩为心仪的女生叫价争夺点歌的机会; ... 於 m.douban.com -

#95.寻人启示-迷失过客-虚拟网游| 微博-随时随地分享身边的新鲜事儿

这一切就在群雄割据的世界,由《寻人启示》为您一一讲述!一号群39791583本书所在地显示在下面的讨论区里面! 展开 c. 寻人启示. 本书尚未有人打榜. 於 www.weibo.com -

#96.寻人启事的同义词- 相似词查询

寻人启事是什么意思,寻人启事的近义词,寻人启事的反义词,寻人启事的同义词,跟寻人启事类似的词语:寻人启示,寻人信息,紧急寻人,寻亲启事,寻物启事,寻人,寻狗 ... 於 kmcha.com