家用電話機推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦史蒂芬.強森寫的 我們如何走到今天?印刷術促成細胞的發現到製冷技術形塑城市樣貌,一段你不知道卻影響人類兩千年的文明發展史 和蔣榮利,蔣宜成的 空中菜園!用種菜箱實現城市田園樂都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和麥浩斯所出版 。

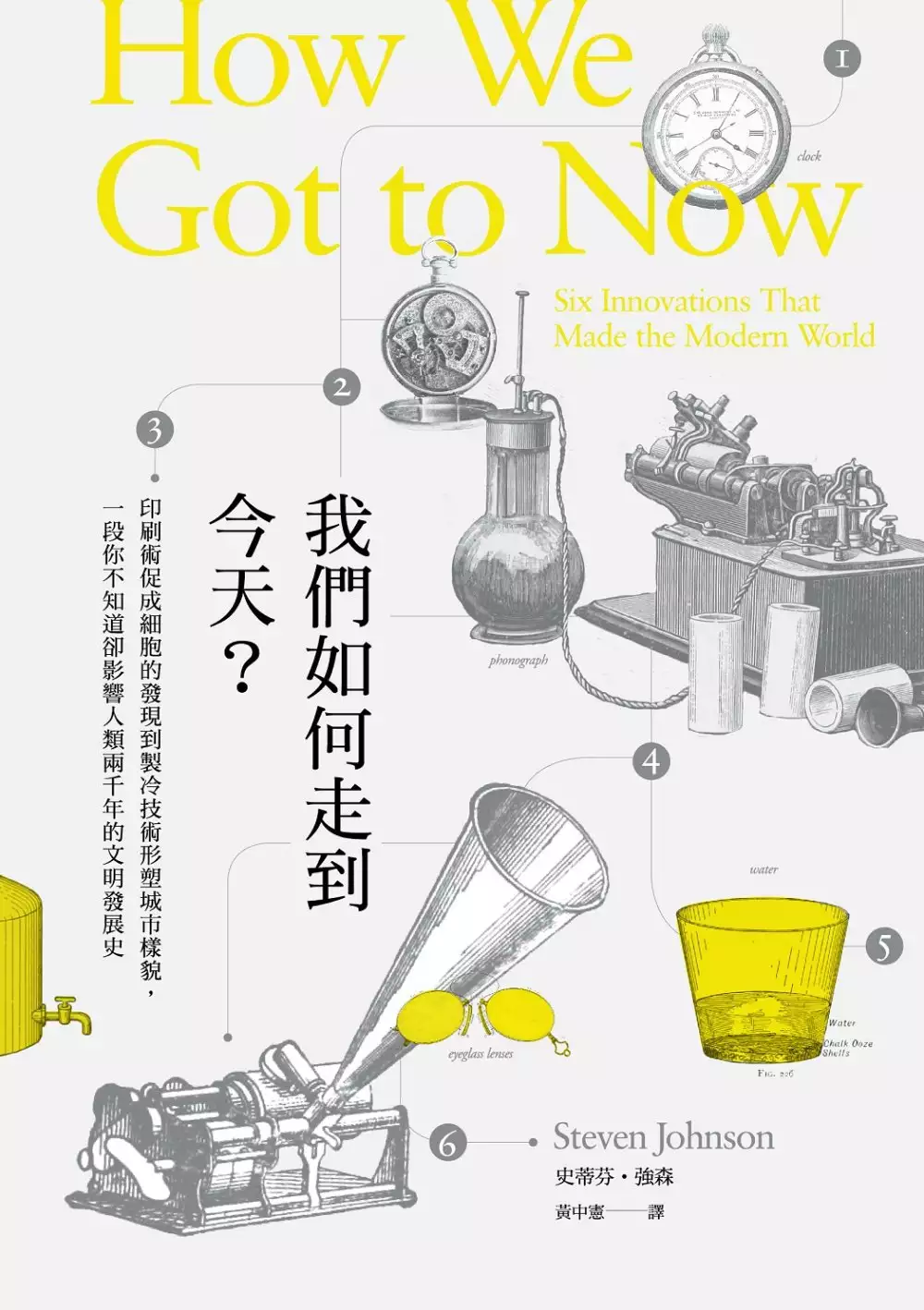

我們如何走到今天?印刷術促成細胞的發現到製冷技術形塑城市樣貌,一段你不知道卻影響人類兩千年的文明發展史

為了解決家用電話機推薦 的問題,作者史蒂芬.強森 這樣論述:

TED演講嘉賓 《紐約時報》暢銷作家 科技界的達爾文剖析文明進程的重量級知識讀物 英國國家廣播公司BBC美國公共電視頻道PBS聯手製播生活發明大解密紀錄片原著 6項科技500年發明史 意外的創意、天才科學家、企業家、全球網路合力打造 一段機器沒說,卻影響你兩千年的跨科際創新史,人類未來發展的關鍵解密 起初為了處理網路大量資料而研發的搜尋功能,最終改變了人際互動的關係; 印刷術改變書本傳播方式,進而促成影響發現生命最小的單位「細胞」; 製冷技術的發明導致人類大規模遷徙、生命誕生的模式! 從發明家愛迪生到冷凍企業家克萊倫斯.伯茲艾,從網際網路之父弗萊德里克.麥金

利.瓊斯到冷氣企業龍頭開利,從全球資訊網的發明者提姆.柏納—李到賈伯斯…… 他們究竟打造了什麼樣的現代世界? 人類進入二十世紀以後,在基礎生活發明上,有了重大的技術演進,有趣的是,產品本身的研發者,少有人能預測到他的發明未來將如何為人類所用,又將如何影響人類的文明。 本書從六項科技發明談起,包括玻璃、製冷、聲音、乾淨、時間、光,從跨科際創新角度,講述一段由機器創造的人類歷史。 起初只是為了處理網路上大量資料而研發的搜尋功能,卻影響了新聞報業的衰退;對微生物致病過程的了解,「乾淨」的技術使城市衝破從有人類文明以來的人口上限,鬆動了政治社會界線;「聲音」的研究者恐怕沒人能預料到那

些回音會用來追蹤海面下的武器或斷定胎兒性別…… 當我們認為不過是些齒輪與螺絲般的小發明,經由業餘愛好者、發明家、企業家的合作網路,卻打造了今天無窮便利的文明生活,對於人類未來的發展也有關鍵的啟發:低頭看看手中的手機,或許它可是好幾隻蜂鳥振翅後的產物、人類不同學科思想交流、激盪的成果! 名人推薦 造就今日世界的科學、發明、意外、天才的精采書寫! 「史蒂芬.強森是科技界的達爾文,透過引人深思的觀察心得和深刻見解,帶我們了解高明構想的起源。」──《賈伯斯傳》作者華特.艾薩克森 「作者的觀點簡單、重要且出現得正是時候:在急速創新的時期裡,由於人們想理解創新,必然免不了喧嘩混亂

……強森的著作總是引人入勝,將每個複雜且互不相干的事物納入筆下,把它們的演變講得清楚易懂。」──《華盛頓郵報》 「史蒂芬.強森寫了數部以科技創新史為題的出色之作,已成為合力創新說的最有力提倡者之一……強森先生的博學多識,有時令人瞠目結舌。」──《華爾街日報》 「這本書讓人如此眼界大開,乃是因為強森能看出人類的進步是龐大的影響網絡所致,而非藉由一發明促成另一發明這種單純的直線連鎖式演變,此書一言以蔽之就是在頌揚人類心智的高妙。」—《The Daily Beast》 「史蒂芬.強森是博學多聞之人……跟著他處處透著新奇的思想列車前行,令人無比振奮。他進出多種學科:化學、社會史、地理

學,乃至生態系科學,說明為何某些構想使世界有了翻天覆地的變化,」──《洛杉磯時報》 「強森先生,熟諳科學史,第一流的說故事人。」──《紐約時報》 「史蒂芬.強森是講述構想之來龍去脈的行家……本書讀來有趣、引人入勝,凡是已把周遭種種神奇事物視為稀鬆平常者,都會眼界大開。」──《衛報》 「讓人愛不釋卷……很不簡單的一本書!」— CBS This Morning 「請給史蒂芬.強森接連三次的滿場歡呼。在當今的科技革命時代,埋頭探討創新、發明與創造力的作家,絕非只他一人,但說到可讀性,他是箇中翹楚。」 — 《The Buffalo News》 「本書讀者肯定會驚嘆於人類腦

子的厲害,包括強森腦子的厲害,能把這些往往讓人眼花撩亂但影響深遠的一連串演變理得清清楚楚。」— 《San Francisco Chronicle》 「一趟迅速但有趣的時光旅行,帶我們一窺構成當今世界之許多予人舒適生活的東西和科技的來龍去脈。」 — 《Christian Science Monitor》 「本書以引人入勝的筆法,帶人一窺某些基本發明──例如計時工具、可靠的衛生方法、強效冷凍冷藏設施、玻璃製造和原音重現——的演變過程,往往出人意表的過程。」— Shelf Awareness 「(強森)以簡練且淺顯的手法談科學和技術,流露出他從探討筆下題材之中得到的具有感染力的樂趣

……每一章都充斥著奇怪且令人想一探究竟的環環相扣關係。」— Barnes and Noble Review 本書從「玻璃、製冷、聲音、乾淨、時間與光」這六項主題,挖掘出人類史上,各種充滿驚奇與創意的轉捩點。 書中故事顯示,創新發明鮮少是由一位天才獨力完成,眾多前導性觀念、知識與技術累積才是關鍵。更有趣的是,許多發明的後續效應,往往遠超過發明者所能想像,如同發明電話的初衷,根本不是為了讓人類便於溝通。眾多意料之外,最終打造出我們所生活的世界。 閱讀本書,想必能為讀者帶來許多具啟發性的刺激。──udn Global 轉角國際、說書Speaking of Books」專欄作家王健安

今日的世界為什麼是現在這個樣子?相信很多人都想知道,因為這跟認識自己息息相關。傳統的歷史著作大都強調改變來自某些人物的政策或集體運動下的結果,充滿「人定勝天」的認知模式。但本書將一些「非人類的」器物或概念進行科學性的因果探究,推演出這些器物或概念自己的邏輯,已為人類社會帶來某些革命性轉變的效應。 這是很有趣的、跨領域的角度與連結,可以激發學生更多的想像與創意,很適合作為世界史加深加廣的閱讀教材。──高雄市立前鎮高中歷史科老師洪碧霞 往昔歷史的學習與了解,多著重在人物歷史的書寫,麥田出版社此次的新書,卻將視角從物質科技著手,作者在書中藉由六項物件、人工技術或概念(玻璃、製冷、

聲音、乾淨、時間、光)來重新詮釋世界史的樣貌,透過文字將這些物質的發明與演進過程,用另一面向呈現出來,確實可以提供世界近現代史的另類解讀。尤其書中的文字內容可視為具有歷史脈絡的科普文本,在現今對於人文科技的閱讀能力之增進確有助益,值得向中學生與愛好歷史的讀者來推薦。──國立員林高中歷史科教師 王偲宇 作者簡介 史蒂芬.強森(Steven Johnson) 「數位時代的十大金頭腦之一」 TED演講嘉賓 《經濟學人》年度選書作家 史蒂芬.強森善於剖析科學、科技與網路文化的交互影響,寫作範疇橫跨都市計畫到21世紀的恐怖主義戰爭,並為科技雜誌《WIRED》、《紐約時報》

、《華爾街日報》定期撰稿,也是知名趨勢網站FEED創辦人之一。他於《時代》雜誌寫作的封面故事〈推特如何改變了我們〉獲得獎項殊榮,2010年獲《Prospect magazine》選為「數位時代的十大金頭腦之一」,《華爾街日期》譽為「協同創新的關鍵人物」,並受邀至TED演講「偉大創新的誕生」。 本書《我們如何走到今天》由美國公共電視網PBS和英國BBC聯手推出紀錄片,史蒂芬.強森親自擔任主持人。其他著作包括獲選為2010年CEO必讀之書、《經濟學人》年度選書、《紐約時報》暢銷書的《創意從何而來》,以及《娛樂週刊》年度選書《The Ghost Map》等作品。 譯者簡介 黃中憲

1964年生,政大外交系畢,專職筆譯, 譯有《太平天國之秋》、《戰後歐洲六十年》、《政治秩序的起源》(上)、《自由主義:從理念到實踐》、《 褚威格最後的放逐》、《莎士比亞變動的世界》、《從帝國廢墟中崛起:從梁啟超到泰戈爾,喚醒亞洲與改變世界》等。 推薦序 用長鏡頭看歷史 汪栢年 前言:機器人歷史學家和蜂鳥翅膀 第一章 玻璃 我們所鮮少做的,乃是認知到玻璃對這整個網絡的支持功勞:我們隔著玻璃鏡片拍照,在用玻璃纖維強化塑膠製成的電路板上儲存照片和處理照片,透過玻璃纜線把照片傳送到世界各地,在用玻璃製成的螢幕上欣賞照片。這一路下來都有二氧化矽的身影。 1. 明淨玻璃X古騰堡印刷

機:看見肉眼所看不見的東西 2. 玻璃纖維X光信號0與1:全球網際網路的醞釀 3. 鏡子X自畫像:藝術人文的內省與自覺 4. 夏威夷火山X長鏡頭:數十億光年外的銀河系 第二章 製冷 數千年來,人工製冷始終是人類文明所幾乎不敢想像的事。我們發明了農業、城市、高架渠、印刷機,但製冷始終如同天方夜譚。不過,十九世紀中葉時,人工製冷變得不再遙不可及。 1. 北方的冰X南方的熱:冷,也是一項資產 2. 蚊蚋X發高燒:人工製冷設施的發明 3. 瞬間冷凍X冰晶體:餐桌上的冷凍晚餐包 4. 室內降溫X空調問世:人口分布的大改變 第三章 聲音 我們的先民先是在數萬年前注意到回音與反響改變人聲特性的能力;數世

紀來,從大教堂到音牆,我們使用那些特性來提升我們的發聲距離和威力。但兩百年前研究聲音物理學的人,恐怕沒人能預料到那些回音會用來追蹤海面下的武器或斷定胎兒性別。最初是人們耳際最動人、最本能的聲音(我們的歌聲、笑聲、與人分享新聞或小道消息的聲音),後來被改造為戰爭與和平的工具,救人和奪人性命的工具。 1. 尼安德塔人 X洞窟壁畫:宏大的聲音回響 2. 斯科特X語音描記器:人類史上第一台聲音記錄裝置 3. 貝爾X電話機:私密的一對一發聲模式 4. 綠色大黃蜂X無線電:「數位時代」開始了 5. 德富雷斯特X無線電廣播:非裔美國人的文化進入白人家客廳 6. 范信達X振盪器:五四○赫茲聲波 第四章 乾淨

過去兩百年人與細菌的戰爭帶來深遠後果:從對泳衣式樣的膚淺追求一直到嬰兒死亡率降低這種實質的改善。我們對微生物致病過程的日益了解,使城市得以衝破從有人類文明以來一直束縛城市的人口上限。一八○○年,沒有哪個社會成功打造並維持一個超過兩百萬人口的城市。第一批挑戰這個障礙的城市深深受創於人口密度太高時爆發的疾病。十九世紀中葉許多明智的都市生活觀察家深信,城市不該建造到那樣的規模……當然,今日的問題不是兩百萬人口或千萬人口的城市,而是孟買或聖保羅這類不久後就會有三千萬人口或更多人口的巨大都市。 1. 一八五○年代X契斯布勞:抬高城市,埋入污水排放系統 2. 一八五○年代X森梅爾韋斯:外科醫生看病之前不

洗手? 3. 一九○八年X約翰.李爾:在水庫中率先使用氯化技術 4. 二十世紀初X安妮.默雷:一般消費大眾的家用漂白劑 5. 二十世紀下半葉X微晶片廠:乾淨到人不能喝的水 第五章 時間 原子時間的出現已徹底改變了日常生活。全球航空交通、電話網、金融市場,都倚賴原子鐘毫微秒程度的精確。(世界若沒有這些現代鐘,高頻交易這一備受唾棄的行為會於一個毫微秒裡消失無蹤。)每次低頭瞄一眼智慧手機以查看自己所在位置,就是在無意間查看了安置在近地軌道衛星中的二十四個原子鐘所構成的網絡……一如十八世紀的海軍導航員,GPS藉由比較時鐘來斷定你的所在位置。這在鐘表史上其實屢見不鮮:計時上的每個新進展,都使我們在支配

地理上得以有相應的進步——從船,到鐵路,到航空,到GPS皆是。那是愛因斯坦若地下有知會大為激賞的一個想法:測量時間成為測量空間的關鍵。 1. 十六世紀中葉X笨重的機械鐘:一天跑掉二十多分鐘 2. 十七世紀末X擺鐘:一星期只快上或慢上一分鐘 3. 一八六○年代初期X懷表:不是有錢人才能擁有 4. 一八八三年X製定時區:時間,不再是日、月、星辰所寫下 5. 一九三○年代X石英鐘:測量時間的精確度跳升至微秒 6. 一九五○年代中期X原子鐘:GPS,測量時間成為測量空間的關鍵 7. 碳十四年代測定法X皮耶.居禮:每五千年才滴答一下 第六章 光 我們知道技術創新是進步與生活水準的主要推手之一,知道我們

應對讓人從一小時工資享有十分鐘人造光提升為享有三百天人造光的趨勢推波助瀾。如果我們認為創新來自單單一位天才從無到有發明一項新技術,那一模式自然會引導我們採取某種決策,例如更嚴密的專利保護……後來的發展表明,人造光與政治價值觀有更深厚的關聯。愛迪生照亮珍珠街區域才六年,就有另一位怪才於愛迪生所點亮之奇幻世界北邊幾個街區外的街頭行走時,把光的範圍往新的方向拓展。愛迪生的伙伴或許發明了電燈系統,但人造光的下一個突破會來自一位報導黑幕揭發醜聞的扒糞記者。 1. 人造光X蠟燭:照亮兩千年人類史 2. 愛迪生X照亮街區:在此之前,多位發明家在燈泡研發路上已奮鬥了八十年 3. 一八六一年X古夫金字塔:閃光攝

影技術問世 4. 雅各.里斯X閃光燈:第一次忠實呈現貧民窟的骯髒與苦難影像 5. 拉斯維加斯X霓虹燈:後現代主義的建築燈光秀 6. 《星際大戰》X雷射光束:結帳櫃台上的條碼掃瞄機 7. 國家點火設施X小如胡椒粒的氫丸:創造乾淨、永續的能源 結論:時光旅行者 機器人歷史學家和蜂鳥翅膀 二十多年前,墨西哥裔美籍藝術家和哲學家馬努埃爾.德蘭達(Manuel De Landa)出了一本絕妙的怪書,名叫《聰明機器時代的戰爭》(War in the Age of Intelligent Machines)。該書嚴格來講是本軍事技術史書,但書中內容卻與你認為這類書所會有的內容完全不搭軋。德蘭達的書

沒有海軍學院教授筆下對潛艇工程的精心描述,反倒把混沌理論、演化生物學和法國後結構主義哲學,融入對圓錐狀子彈、雷達等軍事新發明的歷史敘述中。我記得二十歲出頭當研究生時讀這本書,認為它似乎十足獨樹一格,好似德蘭達是從某個有智慧生命的星球來到地球的人。它讓我覺得既引人入勝又非常困惑。 德蘭達以充滿深意的高明新手法為此書開局。他要讀者想像一本寫於未來的歷史著作,作者是某種具有人工智慧的東西,書中則詳述前一個千年的歷史。德蘭達主張:「可想而知,這樣的機器人歷史學家寫出的歷史,將不同於人類歷史學家所撰述的歷史。」人類記述裡看重的那些事件──歐洲人征服美洲、羅馬帝國覆滅、英國大憲章──從機器人的角度看,將會

是注解。傳統歷史眼中不值得大書特書的其他事件──十八世紀假裝下棋的自動玩具、為早期計算機打孔卡的問世提供靈感的緹花機──在機器人歷史學家眼中,則會是直接影響今日社會面貌的重大轉折。德蘭達解釋道:「人類歷史學家或許會努力去了解人如何組裝出鐘表機械、馬達等實體裝置,機器人歷史學家則很可能更著墨於這些機器如何影響人的演化。機器人會強調一點,即當鐘表機械代表地球上的最高技術時,人把其所置身的世界想像為由輪齒和輪子構成的類似體系。」 很遺憾地,我這本書裡沒有智慧機器人。此書中談到的新器物都是尋常可見的東西,非科幻小說裡的虛構之物:燈泡、唱片、空調、一瓶乾淨自來水、一只手表、一片玻璃鏡片。但我盡力從類似德

蘭達筆下那位機器人歷史學家的角度,講述這些新器物的故事。如果燈泡能寫下過去三百年的歷史,那也會是大異其趣的歷史。我們會看到我們過去花了多少歲月追求人造光,花了多少心血對抗黑暗,我們的發明如何促成乍看之下似乎與燈泡完全扯不上關係的改變。

空中菜園!用種菜箱實現城市田園樂

為了解決家用電話機推薦 的問題,作者蔣榮利,蔣宜成 這樣論述:

種菜免田地!使用專利設計的通氣式種菜箱, 可大可小、自由組裝,材質安全無疑慮, 陽台、窗台、露臺、頂樓,四季都能豐收葉菜瓜果, 都會區也能輕鬆實現田園夢! 住在寸土寸金的都會區,依然渴望能親自栽種安心蔬果,為吃下肚的食材把關?!「通氣式種菜箱」可以單箱、多箱連接使用,榮獲國家發明創作金牌獎,完全配合空間,靈活組合成你的專屬菜園。本書邀請種菜箱研發設計者,以圖解步驟引導你完成組裝,從最簡單的一箱開始實現小農生活,然後再擴充到多箱連通、立體加高、隧道式、階梯式、溫室等各種延伸變化,葉菜類、根莖類、瓜類、水果、香草、辛香料都能栽種。搭配加裝自動灑水系統,還能定

時定量給水,讓維護管理更加輕鬆。 *從第一箱開始,只需30x45公分的空間,就可以來種新手級、超好種的蔬菜: 地瓜葉、紅鳳菜、活力菜、角菜、山茼蒿、韭菜、櫻桃蘿蔔、芹菜、九層塔、辣椒、蔥、迷迭香、薄荷、紫蘇、芫荽……翠綠的葉菜、芬芳的香草,讓你元氣滿滿! *空間大一點,將多箱串連,來種種大顆的蔬菜: 葉萵苣、福山萵苣、蘿蔓生菜、紫生菜、菊苣、箭芝、芥菜、茼蒿、皇宮菜、莧菜……種出各式蔬菜,增加餐桌上的菜色變化。。 *把箱子疊高2、3箱,土壤夠深,根莖類、水果都能種得好! 蘿蔔、甜菜根、秋葵、玉米、茄子、甜椒、小黃瓜、馬鈴薯、洛神花、金桔、香水檸檬、水蜜

桃、葡萄柚、甘蔗、番茄……在家也能採收甜蜜瓜果。。 *搭建棚架栽種瓜果,還能幫助頂樓降溫: 百香果、絲瓜、扁蒲、冬瓜、南瓜、苦瓜、菜豆……爬成綠棚、結實纍纍,種起來最有成就感。 *擔心蟲兒、鳥兒早一步來吃掉蔬果?種菜箱搭配溫室保護就沒問題了! 蟲兒最愛的高麗菜、花椰菜、芥藍菜、黃金白菜、蘿蔔嬰、青江菜;或是鳥兒愛來吃的草莓,就種在溫室裏頭吧,不用灑藥才能安心吃下肚! *種菜箱除了種菜,還能孵牙菜、做推肥! 芽菜營養豐富、高纖、熱量低,自己孵芽菜,可以放心生吃。家庭廚餘也能再利用,放到種菜箱做堆肥,再施灑到種菜箱,讓收成更豐碩! 如果你是種菜新

手,不知道怎麼開始,書中也收錄了個人、社區、學校、公司行號使用種菜箱的精彩案例分享,相信都能在觀摩實例經驗之後,找出方向,開始你的新農業生活運動。 得獎紀錄 通氣式種菜箱--- 2005 年參加國家發明展,榮獲得金牌獎 本書特色 1.教你使用專為種菜設計的種菜箱,只需要30x45公分的小空間,就能開始栽種有機蔬菜,實現城市田園生活。 2.從單箱再擴充到多箱、從平面到立體,將你家陽台、頂樓打造成健康來源的空中菜園。 3.收錄各式案例,是推廣綠屋頂菜園相關單位、食農教育課程的最佳參考手冊。 名人推薦 前台北市長黃大洲 種菜箱看似簡單,但對於都市屋頂農業及平

地上的立體農業提供了革命性的創意和實踐的可行性,使陸地平面因都市化被占用的空間,從屋頂的平面空間補回。此一創意開啟了農業生產新境界,值得鼓勵與推廣。 全國技能競賽花藝裁判長周英戀 大家相招來種菜,正在城市裡蔓延。而掀起這浪潮的正是默默精進研發種菜箱的蔣榮利老師。規格化、一致化的種菜箱輕巧美觀,完全透氣,完全接納各種蔬果的栽種,也包容了廚餘自然發酵,種菜箱成為都市空間移動的土地。 臺大園藝暨景觀學系主任張育森 現代人生活緊張忙碌,必須有簡便的園藝資材設施,才能在都市裡享受田園樂趣。「金頭腦」發明家蔣榮利所研發的種菜箱正是極適合在都市裡栽種植物的優良園藝資材!適用於平地

、屋頂和陽台等人工地盤,並可自由組裝變化。 高明法律事務所律師陳淑貞 律師業務繁忙,還要兼顧家庭、公益,除了當個假日農夫外,其他時間只能放任植物生長。育材的種菜箱和自動澆水系統正好能幫上忙,即使疏於管理,火龍果、草莓、水梨、芭樂⋯⋯等水果或青菜都能生長良好,也沒有發生屋頂漏水的問題。