家庭照顧者支持團體的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡惠芳寫的 當父母老後……,兒女面臨高齡長輩老、衰、病、死的情緒困頓出口 和燕子的 等你回來,雖然你從未離開都 可以從中找到所需的評價。

另外網站家庭照顧者支持性服務也說明:大千綜合醫院,大千慈善基金會,提供長期照顧服務、居家照顧服務、日間照顧、ABC社區整體 ... 照顧者支持團體:透過團體的運作學習肯定自己,愛自己並使照顧者能分享照顧 ...

這兩本書分別來自博思智庫 和方智所出版 。

國立屏東科技大學 社會工作系所 李聲吼所指導 孫秀珠的 家庭照顧者參與支持團體後續發展之研究-以參與生命線培心計畫之照顧者為對象 (2019),提出家庭照顧者支持團體關鍵因素是什麼,來自於關鍵字 : 家庭照顧者 、支持團體、長期照顧服務。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 特殊教育學系 邱春瑜所指導 謝依臻的 遇見後天家人:參與支持團體的心智障礙者成年一般手足之壓力調適探究 (2019),提出因為有 成年一般手足、心智障礙者、支持團體、壓力調適的重點而找出了 家庭照顧者支持團體的解答。

最後網站家庭照顧者支持服務則補充:新竹社會服務中心自108年8月起辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫,期望能夠協助家庭照顧者正視自身需求,透過紓壓活動或支持團體來減輕家庭照顧者之心理壓力與情緒 ...

當父母老後……,兒女面臨高齡長輩老、衰、病、死的情緒困頓出口

為了解決家庭照顧者支持團體 的問題,作者蔡惠芳 這樣論述:

────無憂老後,寫給中年兒女的陪伴之書──── 同理全天下子女,面對父母老衰病死歷程的情緒因應之道! 「面對父母變老這件事,你準備好了嗎?」 家中有高齡長輩,子女如何有所意識與準備? 兒女承擔照顧責任,怎麼突破下半場的考驗? 能夠陪伴高齡長輩同老,是我們的福氣。 ──財團法人佛教蓮花基金會榮譽董事長陳榮基教授 ➤不知老之將至,原來老已圍繞身邊 「當長輩反應比較慢的時候,你知道他是在變老嗎?」 當你認為父母只是反應慢,往往這個時候正是他們處在「變老進行式」,一旦長輩開始出現症狀,例如行動遲緩、忘東忘西、出門好久才回來、夜夢、失眠、頻繁進出醫院、

身體各部位的疼痛……,一開始容易被當成無病呻吟,還可能影響到彼此的互動關係,往往等到時間久了,或某一事件發生了,這個「老」的需求,才會被認真的正視與對待。 當兒女們察覺並認清,父母正走向老衰的前路時,其實可以有所作為! ➤「久病床前無孝子?」原來是沉重的無奈 當父母需要有人協助的時候,有時候子女自己都自顧不暇,更多的是子女本身生活都很困難,怎麼還有時間、餘力照顧老人家? 父母衰老的過程中,疾病的出現、惡化,在承擔照顧責任的同時,也是一種互動的磨合,隨著衰老與疾病出現的無數個狀況題,長輩和兒女彼此的焦慮、不安、無助、矛盾、疲憊等,讓人無奈又無助。 照顧是一條漫長的路途

,隨著付出、陪伴和失落,往往讓雙方的身心靈消耗殆盡,轉而演變成無力、沮喪,甚至是憤怒;這種複雜微妙的心情,從不同的視角看見照顧經驗的珍貴,契機何在? ➤照顧與被照顧──中年兒女VS. 老年父母 身為兒女的你,開始學習面對長輩成為自己的照顧責任,面臨到自己必須去「承接」的事情。 承接,可以說是一種角色的轉換,這裡試著從家庭的視角出發,來談中年兒女面對父母或需要被照顧的長輩,如何為他們的「老衰死」預做角色準備。 本書立意與核心,主要針對各種年齡層的兒女,在面對父母及長輩──老、衰、病、死的過程,他們可能會發生的情緒、糾結、困頓等各種衝突,希望能夠透過這本書,提供看待整個過程的

不同視角,透過自己的脈絡整理而產生出的力量,從中找到一個方向和解決的想法。 ➤老衰病後的另個課題,死亡的準備 過去和父母或長輩談到「死」這件事,可說是很大的禁忌,被視為是詛咒或不孝。如今,生命議題逐漸被社會大眾公開討論。 我們不必要一直陷溺在悲傷絕望之中,而能一起找出活路。 因此,面對長輩的老、衰、病、死,兒女們彷彿從這段歷程中,除了透過陪伴和理解,給予父母更大的照顧與關愛,更從中預先看見自己可能的未來,若是發生這樣的情況可以有哪些因應之道,照顧長輩生活起居之餘,還能顧及自己與家庭成員之間的情緒。 ➤陪伴之路,同理全天下兒女 面對紛擾難解的情緒困頓,我們需要先「看

見」,然後才有「出口」! 照顧與被照顧之間,彼此都需要被瞭解及包容體諒,一份支持,一個鼓勵,陪伴身為照顧者的兒女,學習讓自己情緒復位,關係復原。 透過情緒的梳理,不只是照顧過程可能遇到的各種情況,還有如何從陪伴過程,面對不可逆的歷程,好好把至親送走,好好把自己帶回來,在情緒困頓之中找到能夠自在旋身的空間,迎接屬於自己美好的下半場風景! ─── 一本獻給天下兒女的陪伴之書 ─── 突破照顧盲點,你不是一個人! 社工與心理專家陪你談心,與你作伴! ▎中壯世代的學習,高齡社會的再看見── 面對父母的老衰病死, 兒女可以不再為了情緒拔河, 看待自己變老這件事,

我們可以不用那麼害怕! 本書特色 ➤中壯世代的學習,高齡社會的新顯學── 面對父母的老衰病死, 兒女可以不再為了情緒拔河, 看待自己變老這件事, 我們可以不用那麼害怕! 本書聚焦: ☉當長輩面臨老衰病死階段的因應與思考 ☉找到情緒困頓的出口,打破照顧者迷思 ☉愛恨糾結的依附,看見關係修復的契機 ☉安心伴老,展現家庭韌力,照護中場休息停看聽 ☉情緒復位,家庭犧牲者的自我解套之路 ☉傳承愛的故事,延續美好關係 ※變老的路,陪你一起安心往前走

家庭照顧者支持團體進入發燒排行的影片

《快報!快報!》

紓困特別預算黨團協商

四項原住民族預算通過

~高金素梅2021.06.17

立法院臨時會審查「紓困特別預算案」,經過一整天的黨團協商,我的四項預算主決議都獲得通過,感謝朝野黨團對原住民族的支持。四項主決議如下:

《第95案主決議》

案由:為辦理原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所,原住民個人,原住民族團體、地方文化館與部落大學之防疫與紓困計畫,有關說明事項之防治與紓困計劃所需預算,責成原民會負責協調整合各部會相關紓困辦法,予以落實。

說明:

1、 本次追加預算,屬原住民族委員會主管之政策皆未納入防疫與紓困計畫辦理,已實質造成原鄉公所執行防疫政策及原住民個人、團體紓困無門。

2、 教育部辦理社區大學紓困方案,相同性質屬原民會主辦之部落大學卻無紓困。

3、 經濟部辦理會展補貼及補助地方政府辦理傳統市場及夜市更新改善衛生安全設施,屬原民會主管補助原鄉公所辦理之大型展售與風景區公共造產市集卻無紓困。

4、 經濟部、交通部、農委會及文化部皆辦理紓困貸款或利息補貼、展延等方案,屬原民會辦理之原住民相關貸款卻無納入紓困範圍。

5、 交通部辦理觀光旅遊業紓困,農委會辦理實際從事漁業勞動之漁民生活補貼,屬原民會與農委會林務局輔導之原住民及部落生態旅遊團體卻無紓困及補貼。

6、 衛福部辦理多元管道衛教宣導與補助地方政府防疫動員,然原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所及部落團體為防堵疫情與人員流動所設立之防疫站,所需經費卻由原民會以公務預算內調支應,實不符防疫推動之積極作為。

7、 文化部辦理藝文團體及場館紓困方案,屬原民會主管之原住民族藝文工作者、團體及地方文化館卻毫無紓困及補貼。

《第197案主決議》

教育部主管之紓困計畫,應考量原鄉各級學校與一般地區之差異,有關廚工、娃娃車司機、鐘點代課教師、未具本職之課後照顧服務人員等工作人員,應從寬認定納入紓困計畫。

《第198案主決議》

教育部補助辦理家庭經濟受疫情影響之學生紓困措施,應考量多數經濟弱勢家庭學生及建教生為貼補家計與生活費至職場打工之高中職學生,應納入紓困措施。

《199案主決議》

教育部應考量停課後原鄉各級學校執行防疫工作、線上教學與居家學習,克服經濟弱勢家庭學生設施設備不足,避免產生學習落差。

家庭照顧者參與支持團體後續發展之研究-以參與生命線培心計畫之照顧者為對象

為了解決家庭照顧者支持團體 的問題,作者孫秀珠 這樣論述:

摘 要學號:M10761004 總頁數:117論文名稱:家庭照顧者參與支持團體後續發展之研究:以參與生命線培心計畫之照顧者為對象學校名稱:國立屏東科技大學系(所)別:社會工作系(所)畢業時間及摘要別:108學年度 第2學期 博(碩)士學位論文摘要研究生:孫秀珠 指導教授:李聲吼 博士論文摘要:本研究目的旨在探討家庭照顧者參與生命線培心計畫支持團體後對照顧者的影響及合作機構後續之發展狀況。本研究採取質性方法,採取立意取樣,以半結構式的訪談指引進行深度訪談,選取10 位具有代表性家庭照顧者

及3位主責之工作人員為研究對象,所得文本以主題分析法進行資料分析。經質性分析發現,可歸納為五個核心主軸,分別為「支持團體歷程-窗外有藍天」、「照顧歷程-生命中小草的故事」、「生活歷程-愛的付出」、「面臨的困境-心事誰人知」、「合作機構談培心計畫後續發展-需要、看見、未來」。以此,本研究結論如下:1.支持團體對照顧者的優勢方面,開啟照顧者心靈之門,並以真善美的力量引導正面思維。2.現況及需求方面,受訪之家庭照顧者,日復一日心理和身體的損耗,都可能逼至情緒臨零界點;當在心理系統無法協調時,個人缺乏發展能力的機會,又無法滿足生活上的需求時,危機可能產生。支持團體對家庭照顧者照顧負面效應產生緩衝性影響

,給予情緒支持與宣洩,增進對自我與溝通、互動、人際模式的了解。3.培心計畫對合作機構的後續發展,增強團隊凝聚力及提升照顧者的自我效能。最後,本研究建議包含: 1.實務者及機構應善用支持系統、照顧工作應充分分工、善用社會資源的協助、照顧的心理需求、適當轉念。2.規劃屬於據點的家庭照顧者的支持團體;透過網絡分享資訊。3.給予家庭照顧者喘息假替代方案配套;長照發揮功效落實鄰里長掌握鄰里對周遭家戶狀況瞭解。提供政府、據點及家庭照顧者之參考。關鍵字 : 家庭照顧者 、支持團體、長期照顧服務

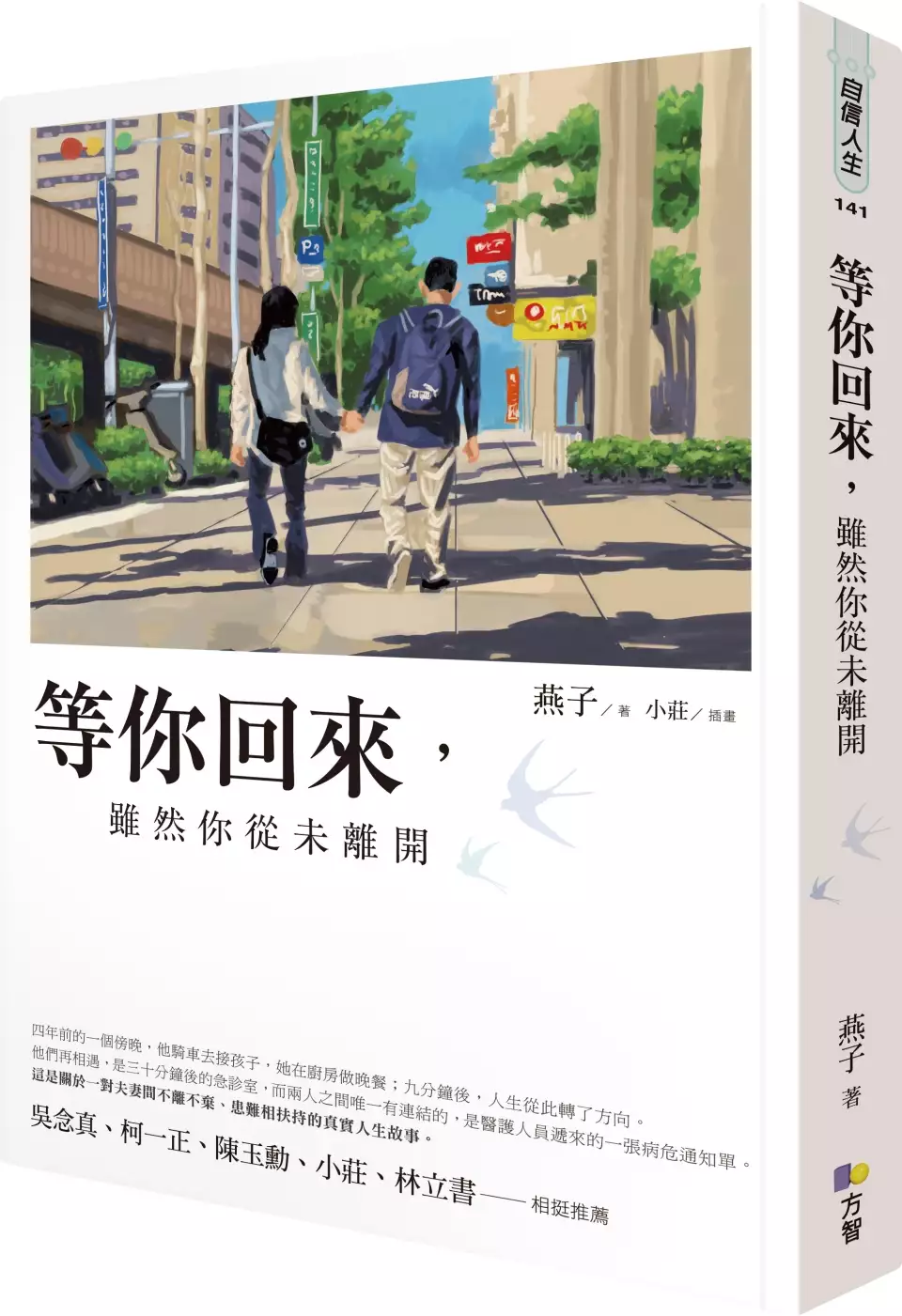

等你回來,雖然你從未離開

為了解決家庭照顧者支持團體 的問題,作者燕子 這樣論述:

這是關於一對夫妻、關於一種稱為不離不棄的愛的患難真實人生。 更是一位腦傷病人勇敢努力面對復健之路的生命故事。 四年前的一個傍晚,他騎車去接孩子,她在廚房做晚餐; 九分鐘後,人生從此轉了方向。 他們再相遇,是三十分鐘後的急診室, 而兩人之間唯一有連結的,是醫護人員遞來的一張病危通知單。 他,是小朱,一位從事電視廣告拍攝二十三年的資深燈光師; 她,是燕子,一個服務偏遠山區的愛心老師。 他從小外出打工賺錢,沒少吃苦; 她是自幼被保護周全的嬌嬌女,沒吃過苦。 他因為一場車禍,從一家之主變成事事須人照料的腦傷患者; 她因為一場車禍,

從凡事都有人扛成為一家人的靠山。 他是丈夫,她是妻子;這是他們的故事,他們的人生, 沒有一絲造作與修飾,真實的令人心疼與不捨。 面對這個殘忍的現在進行式,我們雖然幫不上忙, 但可以看看他們的故事,知道腦傷患者與照顧者的迷惘與這個社會的現實。 從昏迷指數三,忘記行走、喪失語言能力、忘記自己與家人是誰, 到可以自己拿碗握筷、學會行走、說話,甚至運動打球。 他失去了很多美麗的過往回憶,但仍沒有放棄, 直到如今他依舊在努力拼湊著自己與人生。 因為他們說好了,要再一起牽手。 名人推薦 吳念真・柯一正・陳玉勳・小莊・林立書──相挺推薦! 「讀了燕子的書稿

才知道,在外人所謂『時間』這個空洞的概念中,其實蘊藏著除了當事人之外,絕對無法理解、無法感受的種種血淚斑斑的考驗和折磨。」──吳念真 「如果不是透過這本書,我們永遠只會看到事件的表面,在細節裡才是人生終將面對的考題。」──柯一正 「燕子像一個修補師,把摔碎的花瓶,一小片一小片拾回來仔細修補;那細碎的每一小片都是小朱的一小部分靈魂。」──陳玉勳

遇見後天家人:參與支持團體的心智障礙者成年一般手足之壓力調適探究

為了解決家庭照顧者支持團體 的問題,作者謝依臻 這樣論述:

在高齡化社會中,心智障礙者的平均年齡增加,需要家人照顧的年限也隨之增長;成年一般手足(以下稱一般手足)成為分擔與承接照顧責任的首要候選人同時亦需要支持。美日文獻顯示一般手足在同儕支持之下能有夠好的適應成果,而國內據此也開始為成年一般手足辦理支持方案。研究者為了進一步了解一般手足的經驗,加入財團法人育成福利基金會所舉辦的成年一般手足支持團體進行觀察及訪談。在研究期間參與支持團體活動的一般手足共有41名,其中有30名加入即時通訊群組進行線上互動,多數參與的一般手足仍為偕同照顧者,並未擔負起心智障礙者完全的照顧責任。研究者在徵得一般手足同意後透過實地觀察支持團體的進行、閱讀成員通訊群組對話、以及深

度訪談六位一般手足進行質性研究的資料蒐集以及分析。本研究奠基於ABC-X理論,聚焦於檢視參與支持方案之心智障礙者成年一般手足生活上的壓力事件、獲得資源,及適應結果與觀點,本研究主要發現如下:1.本研究的參與者所感知的壓力、團體提供的資源,以及參與後的適應結果三者之間會互相影響。參與者也隨之改變自我對於壓力、獲得的資源以及適應結果的看法。本次研究中的參與者,因為在團體中所獲得的資源,而影響其對於原先壓力的觀點。例如:在團體中看見其他成員的改善,受到啟示或鼓勵,感受到希望,調整自己原先對於壓力的觀點,達成較為良好的適應結果。感受到好的適應結果後,參與者也會回饋至團體中,少數的參與者表達後續願意擔任

團體領導者的意願。2.本研究的參與者,多扮演偕同照顧者的角色,因此其主要壓力並不是來自於直接照顧責任,而是與其他家人的溝通,以及外界的眼光。對於仍擔任偕同照顧者的一般手足而言,直接照顧責任並不是他們最大的壓力來源;相對於此,與其他家人在責任分配上的溝通,以及外界對障礙的看法,反而為他們帶來較大的壓力。長期下來一般手足獨自面對生活中的壓力事件,讓一般手足感到孤單及無助,時常面臨許多兩難的局面,而感到無奈和困惑。3.本研究參與者期待獲得專屬與一般手足的資源,每一個人仍有不同的個別需求。一般手足長期以來都期待有一個屬於自己的團體。他們認為一般手足與父母的需求是不同的,父母會將智能障礙者安置於家中,照

顧到直到自己無法照顧的時候,而一般手足則希望能保有自己的生活,傾向協助心智障礙者做機構安置規劃。此外,一般手足與父母處於不同的照顧以及生命階段,因此不能以對父母的方式套用在一般手足身上。支持團體提供資訊支持及情緒支持,而大部分參與者也表示在團體中找到歸屬感,終於感覺自己不再是個局外人。其次,參與者們也從他人的經驗中學習,讓自己少走一些冤枉路。4.本研究的參與者在參加團體之後,多數人產生正向的改變,但每個人的改變的程度不同,有些人開始關注自己的需求,有些人則由被支持者漸漸轉為支持者。參與者認為要先照顧好自己,才能照顧別人,開始多花一點時間照顧自己,也意識到下一個階段的挑戰及解決策略,並開始計畫著

手準備。甚至少數的參與者,從被支持者轉為支持者,願意在下一年度的支持團體中擔任帶領者。並於最後建議在實務工作上,專業人員在與心智障礙者家庭工作時,要意識到父母與手足處於不同照顧階段,也要尊重一般手足間的差異。在未來研究上,建議欲從事一般手足相關研究者,可嘗試以參與式行動研究或個案研究的方式,進行更長時間的觀察。

想知道家庭照顧者支持團體更多一定要看下面主題

家庭照顧者支持團體的網路口碑排行榜

-

#1.家庭照顧者支持服務 - 弘道老人福利基金會

二、照顧者支持活動辦理:紓壓活動、休閒課程、照顧技巧指導課程、支持團體。 三、專業服務提供:家庭照顧者個案管理服務、臨時性替代服務、專家到宅服務、心理協談 ... 於 www.hondao.org.tw -

#2.照顧補給站嘉義市104 年身心障礙家庭照顧者支持成長團體

照顧補給站嘉義市104 年身心障礙家庭照顧者支持成長團體. 你累了嗎?因長時間照顧家人而感到身心俱疲嗎?需要休息充電,不吐. 不快嗎?在這裡~有幫助您紓解壓力的身心 ... 於 www.cych.org.tw -

#3.家庭照顧者支持性服務

大千綜合醫院,大千慈善基金會,提供長期照顧服務、居家照顧服務、日間照顧、ABC社區整體 ... 照顧者支持團體:透過團體的運作學習肯定自己,愛自己並使照顧者能分享照顧 ... 於 www.dachien.com.tw -

#4.家庭照顧者支持服務

新竹社會服務中心自108年8月起辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫,期望能夠協助家庭照顧者正視自身需求,透過紓壓活動或支持團體來減輕家庭照顧者之心理壓力與情緒 ... 於 www.cssc.url.tw -

#5.109 年度新北市政府「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」計畫

預計服務100 人次/月之家庭照顧者,包含支持團體及照顧技巧、紓壓活動、個案服務、心理協談及居家照顧技. 巧指導等;喘息服務200 人次/年。 (四) 家庭照顧者心理支持 ... 於 www.health.ntpc.gov.tw -

#6.照顧者支持服務| 台東聖母醫院高齡服務網

自105年起,正式開辦家庭照顧者支持性服務業務,組織專業合作照護團隊,目前 ... 視角從照顧家人移轉也觀照自己,並與同為照顧者的夥伴在一起,經由主題系列性團體形式 ... 於 act.st-mary.org.tw -

#7.家庭照顧者支持性服務

家庭照顧者支持 性服務 · 衛生局長期照顧中心,電話:07-7131500#3356 · 家庭照顧者支持服務專線(資源整合中心-社團法人高雄市家庭照顧者關懷協會) ,電話:(07)322-5005 ... 於 ltc.kchb.gov.tw -

#8.家庭照顧者支持性服務

紓壓活動:透過音樂、繪畫、園藝、經絡按摩及戶外活動等紓壓方式,抒發照顧壓力。 愛心icon 支持團體:以小團體方式進行,提供心理及情緒支持,如藝術治療團體、悲傷治療團 ... 於 ltc.tainan.gov.tw -

#9.家庭照顧者支持服務據點資源中心 - 椰子園老人養護之家

家庭照顧者支持 服務據點資源中心服務內容1.深化家庭照顧者業務推動,提升服務品質輔導6個家庭照關者支持服務據[…] 於 pyty.org.tw -

#10.婦女聯合網站-【交流園地】看見家庭照顧者~長期照顧服務法 ...

二、長照知識、技能訓練。三、喘息服務。四、情緒支持及團體服務之轉介。五、其他有助於提升家庭照顧者能力及其生活品質之服務。 展望「家庭照顧者支持性服務」 於 www.iwomenweb.org.tw -

#11.家庭照顧者支持服務 - 花蓮縣政府社會處

由本府主辦或補助本縣民間團體辦理照顧者研習課程、支持紓壓課程及團體。 三、諮詢窗口 ... 社團法人花蓮縣家庭照顧者關懷協會-(03)8223685轉212-董社工。 於 sa.hl.gov.tw -

#12.身心障礙專區- 【彰化縣政府- 社會處】

本縣身心障礙者及其家庭照顧者。 三、服務內容:. (一)個案管理服務 (二)照顧技巧訓練課程 (三)休閒紓壓活動 (四)家庭照顧者支持團體 (五)心理協談服務 於 social.chcg.gov.tw -

#13.生活照顧-家庭照顧者支持服務 - 桃園市政府-社會局

四、照顧技巧訓練五、家庭照顧者支持團體六、團體紓壓活動七、福利諮詢服務 ※家庭照顧者支持團體及團體舒壓活動為不定期辦理,活動資訊可參考桃園市家庭照顧者資源整合 ... 於 sab.tycg.gov.tw -

#14.照顧路上有我在彼此關懷不孤單屏東縣身心障礙者家庭照顧者恆 ...

... 屏南地區家庭照顧者之服務,課程包括照顧技巧訓練、支持團體、舒壓活動、休閒等活動及安排諮商協談、志工居家或電話關懷、臨時人力等支持服務。 於 www.cna.com.tw -

#15.北市家協的成立 - 台北市家庭照顧者關懷協會

積極爭取社政、衛政、勞政及教育部門業務中與照顧者權益服務相關資源。 推廣照顧者訓練班、照顧者支持團體等服務。 舉辦家庭照顧相關議題研討會 ... 於 www.carer.org.tw -

#16.家庭照顧者支持團體精進技能兼紓壓 - 華人健康網

為了能讓家庭照顧者精進照護技巧,並能透過管道抒解平時照顧家庭的壓力,新北市政府衛生局自3月起在全市29個區開辦一系列的「家庭照顧者支持團體」 ... 於 www.top1health.com -

#17.陪你一起慢慢走–家長團體開創的家庭支持服務

文/林幸君主任、李詩婷專員(中華民國智障者家長總會) 從非正式支持聚會到形成政策,讓照顧服務遍及全台1980年代心智障礙者家長因為面對照顧特殊孩子的經驗分享與 ... 於 www.papmh.org.tw -

#18.家庭照顧者支持服務 - 雲林縣老人福利保護協會

心理協談服務由社工師、心理諮商師等專業人員,提供家庭關係、照顧壓力調適、悲傷 ... 透過連續性的小團體活動,家庭照顧者之間可以彼此互相傾聽、相互支持與分享。 於 www.carefamily.org.tw -

#19.創造三贏長照體系: 家庭照顧者支持服務 - 社區發展季刊

相較於照顧失能家人來說,照顧失智症患. 者的家庭照顧者因為不易從照顧工作中得. 到情感回饋,更明顯有憂鬱感受(Schulz &. Sherwood, 2008)。 不過,家庭照顧者除了負向 ... 於 cdj.sfaa.gov.tw -

#20.支持團體- 長期照護管理中心 - 屏東縣政府

111年屏東縣政府家庭照顧者支持性服務-支持團體課程 ◎辦理單位: 家庭照顧者支持服務據點資源中心-財團法人屏東縣私立椰子園老人養護之家 於 www.pthg.gov.tw -

#21.聆聽她與他的生命故事-失智者家屬支持團體 - 亞東醫院

失智症家庭照顧者看著父母逐步退化喪失功能,直到連自己的子女也不認得,這過程令子女心碎,父母雖未過世,做子女的感覺上卻已失去他,心中總有不捨及傷痛。照顧歷程中情緒 ... 於 www.femh.org.tw -

#22.基隆3處家庭照顧者服務據點成果發表 - Yahoo奇摩新聞

基隆市三處家庭照顧者支持服務據點,今(二十四)日上午特別舉辦一場小而. ... 工會」,提供家庭照顧者紓壓活動、支持團體、心理協談等八大項服務。 於 tw.tech.yahoo.com -

#23.嘉義市99年身心障礙家庭照顧者支持團體

嘉義市99年身心障礙家庭照顧者支持團體. 於 www.stm.org.tw -

#24.雙月刊131期: 展翼的含羞草–照顧者支持團體 - 心路基金會

文/大安文山區身心障礙者資源中心馬緒睿. 你心中的含羞草是什麼樣子呢?是一碰到葉子就「縮起來」的樣子嗎?家庭中的主要照顧者有時候就如含羞草一樣,平時累積了許多的 ... 於 www.syinlu.org.tw -

#25.家庭照顧者支持團體 - 再耕園

家庭照顧者支持團體 · 覺得照顧壓力沉重嘛? 為什麼覺得自己的心情一直很低落確找不到原因? · 針對照顧身心障礙者的家庭照顧者所規劃的壓力與情緒調適支持團體來囉! · 期待 ... 於 www.rgd.org.tw -

#26.彰化縣110年度「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」申請作業 ...

(6)支持團體:以團體方式進行,提供家庭照顧者心理及情緒支持,如. 照顧者自助團體、藝術治療團體、悲傷治療團體…等。 (7)喘息服務(臨時替代服務):提供參加活動而有替代 ... 於 www.chshb.gov.tw -

#27.107年「家庭照顧者支持團體班」 - 國軍桃園總醫院新竹分院

107年「家庭照顧者支持團體班」 隨著社會的變遷,醫療科技的進步,中老年人口也持續增加,疾病型態轉為慢性疾病及退化性疾病為主,故長期照護的需求越高,對照顧者產生 ... 於 813.mnd.gov.tw -

#28.高雄市110 年家庭照顧者支持性服務據點暨資源整合中心遴選及 ...

三、以公益為目的設立之公益社團法人、財團法人、社會福利團體、社區發. 展協會、照顧服務勞動合作社。 伍、申請期限:109 年12 月18 日前送達。 陸、實施期間:自110 年1 ... 於 khd.kcg.gov.tw -

#29.正念紓壓自我照顧失智者家庭照顧者支持團 - 長照喵

【失智者家庭照顧者支持團體】 以正念療法為基礎,融合自我探索的方式透過活動的引導與練習讓照顧者可以重新整理日常的生活壓力和習慣性發展更多元的回應方式,以紓緩 ... 於 www.icarecat.com -

#30.「家庭照顧者支持團體」免費課程– 長照焦點 - SI

「家庭照顧者支持團體」免費課程. 10 4月, 2018 10 4月, 2018 SI 平台管理者 > 全部文章, 課程. 文章导航. 出院後不知所措嘉義市推出院宅極便服務. 於 si.secda.info -

#31.成果分享 - 中華家庭暨社區展望協會

「姊妹情誼攜手成長」成長團體課程 ... 「2021屏東縣家庭照顧者喘息之旅」疫情擾亂了所有人的生活節. ... 第一梯五場次的支持團體已分別在3/31、4/6、4/13. 於 www.cfcv.org.tw -

#32.照顧者支持系統介紹

三、喘息服務。 四、情緒支持及團體服務之轉介。 五、其他有助於提升家庭照顧者能力及其生活品質 ... 於 www.nurse.org.tw -

#33.家庭照顧者短期支持團體經驗報告

長期照顧家庭中失能或身心嚴重障礙的家人,無論在體力及精神上都是相當沉重的負擔。目的:為抒解家庭照顧者在提供照顧過程的各種壓力,並協助建立照顧者的社會支持 ... 於 www.airitilibrary.com -

#34.受恩家庭照顧者支持服務據點

支持團體. ✓關懷陪伴. ✓心理協談 ✓照護技巧指導. 服務對象. 服務區域與對象為新興、苓雅、前金、鹽埕、鼓山、左營、 楠梓區之家中照顧失能長輩、身障之家庭照顧者。 於 stipendiary.com.tw -

#35.照顧他與你,快樂做自己 - 國立暨南大學

服務活動,可分為經驗分享團體、放鬆紓壓活動,及踏青健行的戶外活動等三大部 ... 菊(2006)研究發現,照顧者問題有睡眠型態混亂、家庭因應能力失調、社會支持. 於 www.doc.ncnu.edu.tw -

#36.2020怡德家庭照顧者支持團體即興劇活動-身心平衡工作坊

2020怡德家庭照顧者支持團體即興劇活動-身心平衡工作坊」來啦! 重點是免費~還可能提供喘息服務唷! 於 communitytaiwan.moc.gov.tw -

#37.支持團體對於增加親屬照顧者的社會支持之有效性

然親屬照顧者面臨各種的壓力,包含家庭資源負擔、法律上的挑戰、與自己的孩子發生衝突、以及失去個人時間。本篇研究聚焦在親屬照顧者如何去尋求協助以處理照顧兒童的責任和 ... 於 cfrc.ntu.edu.tw -

#38.金門縣政府補助辦理身心障礙者家庭照顧者支持服務方案實施計畫

持服務實施計畫」,以利身心障礙者及其主要照顧者獲得適切服務。 (二) 透過支持團體、照顧技巧訓練、知能課程等,增強身心障礙者家庭的照. 顧能量,使照顧者間接舒緩 ... 於 ws.kinmen.gov.tw -

#39.家庭照顧者壓力自評表

本表係提供家庭照顧者自我檢測身心狀況,請依據感覺勾選 ... 高雄市家庭照顧者資源整合中心服務專線. 「服務 ... 支持團體/自助團體. 於 www.kmsh.org.tw -

#40.臺北市東區家庭照顧者支持中心 - Facebook

服務對象:台北市家庭照顧者 服務範圍:松山區、中山區、南港區 中心地址:台北市中山區 ... 親愛的照顧者您好,目前4月即將開始的長輩與照顧者支持團體尚有名額喔! 於 www.facebook.com -

#41.家庭照顧者支持服務

2.發展創新服務面向則優先發展以定點式及團體式之服務模式。 3.落實在地培訓面向,如辦理家庭照顧者知能之訓練、專業人員在職教育及社區推廣等 ... 於 www.hcchb.gov.tw -

#42.家庭照顧者支持性服務

依據中華民國家庭照顧者關懷總會 調查,多數的長者、身體失能者都居住於家中,且由 ... 依其需求提供個案管理、情緒支持團體及活動、心理協商、居家照顧技巧指導、照顧 ... 於 ttshbltc.ttshb.gov.tw -

#43.【照顧者資訊】紓解壓力,家庭照顧者不孤單-全臺支持服務據點

部分據點網站連結 · 臺北市財團法人台北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂 · 新北市社團法人新北市家庭照顧者關懷協會 · 新竹市財團法人老五老基金會新竹 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#44.長照家庭照顧者支持服務政策之探討 - 立法院

經查衛生福利部「106年老人狀況調查主要家庭照顧者調查」資料顯示,推估65歲以上 ... 情緒支持及團體服務之轉介;其他有助於提升家庭照顧者能力及其生活品質之服務。 於 www.ly.gov.tw -

#45.家庭照顧者支持服務- 老人福利 - 新竹縣政府-社會處

一、服務內容:提供電話關懷、家庭訪視、照顧技巧指導及課程、紓壓活動、支持團體、心理協談等多元服務。 二、服務單位: ☆資源整合中心-新竹縣蒲公英關懷 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#46.【桃園】身心障礙者家庭照顧者支持服務上半年活動來囉!

為減輕身心障礙者之家庭照顧者照顧壓力,給予支持服務,社會局委託辦理 ... 辦理支持團體、紓壓活動、休閒課程、照顧技巧訓練等活動,作為家庭照顧者 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#47.關懷社區、長期照顧- 家庭照顧者支持服務據點 - 奇美醫院

依服務對象照顧需求提供服務:. 個案管理服務; 喘息服務; 居家照顧技巧指導服務; 照顧技巧訓練; 紓壓活動及支持團體; 心理協談服務; 電話關懷服務. 於 sub.chimei.org.tw -

#48.【失智症家庭照顧者支持團體】老家前進光復鄉中區照顧者不孤單

老家自102年開辦『照顧者團體』以來都在市區,今年成功拓展至光復鄉,幫助中區照顧者舒緩壓力,獲得彼此的支持。 這次中區(光復鄉)共辦理三場活動,有 ... 於 hlof.eoffering.org.tw -

#49.家庭照顧者支持團體 - 耕心療癒診所

《家庭照顧者支持團體》. Published by Yen at 2021 年03 月28 日. Categories. 最新文章. Tags. 左營身心科診所 · Share Button. Related posts. 2022 年05 月19 日 ... 於 www.healing.tw -

#50.家庭照顧者支持團體發現照顧自己的力量,DIY活動 - BeClass ...

109年第四期照顧者支持團體將透過多元的方式,引導你自由的探索各種在照顧過程發生的種種情節,將平常不經意緊繃或擔憂的照顧生活,安心的釋放與表達,從中善待與溫柔 ... 於 www.beclass.com -

#51.107年度「陪你FUN輕鬆!」家庭照顧者紓壓支持團體活動- 黎明

網站空間採智邦生活館虛擬主機 · 電子報訂閱| 花蓮黎明機構(neticrm.tw). 黎明不會傳送有網頁連結的簡訊要求變更資料,請不要點選不明來源的網頁連結。 於 www.newdawn.org.tw -

#52.認識家總 - 中華民國家庭照顧者關懷總會

家庭照顧者 處境與支持性服務 · 減輕勞務的支持服務:提供照顧技巧指導訓練課程,提高照顧者減輕照顧壓力、避免照顧傷害的能力;或發展居家、社區、機構服務等多元喘息服務 ... 於 www.familycare.org.tw -

#53.家庭照顧者支持服務 - 新竹市智障福利協進會

身為家長組織團體深刻了解照顧者漫長的照顧之路崎嶇坎坷,期望在許多嚴重問題發生前,能夠做到事前預防,避免悲劇發生,透過透過專業人員的支持,紓解家庭照顧者照顧 ... 於 www.hcpap.org.tw -

#54.家庭照顧者支持服務

家庭中對失能者提供規律性照顧之主要親屬或家人,並感覺到有高負荷的情形, ... 免付費家庭照顧者關懷專線 ... 電話關懷. 照顧技巧. 喘息服務. 到宅指導. 情緒支持團體 ... 於 longcare.chiayi.gov.tw -

#55.許自己一個休息的機會—家庭照顧者支持服務

「家庭照顧者支持服務創新型計畫」除了個案管理,還有紓壓活動、支持團體、照顧技巧指導、心理協談、喘息服務、志工電話關懷。社工或個管師所執行個案管理,每個月進行 ... 於 www.camillians.org.tw -

#56.身心障礙者家庭照顧者支持服務 - 新竹市政府社會處

為協助身心障礙家庭照顧者,提供心理及情緒支持、成長團體、諮詢服務與照顧技能訓練及相關研習,減低照顧負荷、提升家庭照顧能力與品質。 服務項目 1.提供個案管理服務 2. 於 society.hccg.gov.tw -

#57.發掘成長能量—家庭照顧者參與自助團體經驗之初探

李娟娟(2004)。失智症家屬支持團體之關注主題與成效探討。國立台北護理學院護理研究所碩士論文。 李玲(1997)。精神病患家屬參與自助團體主觀經驗之探究–以台北市心理復 ... 於 ah.nccu.edu.tw -

#58.家庭照顧者支持服務中心-澎湖縣政府社會處

12107.10.13~107.11.17「綠色療癒力」-家庭照顧者園藝治療支持團體 · 2019-02-23 社會福利科 418. 13107.10.06玩膳食堂「脂肪肝健康飲食」-家庭照顧者備餐課程( ... 於 www.penghu.gov.tw -

#59.台北市家庭照顧者支持中心 | 居家照顧服務部

▷為減輕家庭照顧者照顧負荷,提供家庭照顧者照顧安排諮詢服務、居家照顧技巧指導、心理協談、照顧技巧訓練講座、紓壓活動、支持團體、臨時替代服務及志工 ... 於 homecare.hangan.org -

#60.照顧者支持服務」是我國長照體系欠缺的一角

未來他們將朝向影像的應用,例如用影像紀錄家庭照顧者的故事與議題。透過專線,英國家總得以在全國與地方層次與不同團體建立合作網絡(王增勇,2010)。 於 www.thenewslens.com -

#61.財團法人台北市立心慈善基金會> 臺北市西區家庭照顧者支持中心

本中心由臺北市政府社會局向衛生福利部「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」提出「臺北市家庭照顧者守護計畫」 ... 110年三區照顧者加油站、支持團體、會議及訓練彙整. 於 www.lishin.org.tw -

#62.家庭照顧者支持服務

家庭照顧者支持 服務. 一、服務內容: 居家照顧技巧指導、心理協談、支持團體、喘息服務、紓壓活動、教育訓練、電話關懷、 ... 社團法人中華民國原住民老人長期照顧暨 於 longcare.hcshb.gov.tw -

#63.家庭照顧者支持服務

一、服務對象:˙長照十年計畫2.0服務對象之家庭照顧者。 ... 個案服務、心理協談、到宅照顧技巧指導、長照知識或照顧技巧指導訓練課程、紓壓活動、支持團體等。 於 ltc.ilshb.gov.tw -

#64.不是隔靴搔癢的關懷-家庭照顧者支持團體分享 - 康健

照顧者支持團體 是利用團體互動產生能量,由專業老師帶領,針對照顧情境相關的主題進行討論,團體屬於封閉式型態,約6∼10位固定成員,每週一次的2∼3小時 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#65.連江縣衛生福利局-家庭照顧者專區

照顧者支持團體來了唷!!│家庭照顧者服務對象及內容│衛生局家庭照顧者 ... 衛生局家庭照顧者支持服務需求調查點閱數:15. 【家庭照顧者支持服務】 於 www.matsuhb.gov.tw -

#66.家庭照顧者支持服務 - 喜憨兒基金會

桃園市身心障礙者家庭照顧者支持服務中心(悠活小棧). 服務對象: 1. 家庭照顧者:居住桃園地區,家中有身心障礙者或長照2.0服務對象之家庭照顧者 ... (4) 支持團體 於 www.c-are-us.org.tw -

#67.曾經,我也想過一了百了 長期照顧者的獨白

... 之意志,偶然的契機進入照顧者支持團體、使用喘息服務,才得以從滅頂邊緣上岸,如今她帶著重生的經驗,從長期照顧者的角色轉為高風險長照家庭提供 ... 於 www.twreporter.org -

#68.家庭照顧者諮詢專線0800-580-097(我幫您

家庭照顧者 心理支持中心以提供家庭照顧者心理支持及建構照顧者支援體系為目. 的。以期能減低照顧者心理壓力,提升其心理健康,協助照顧者能夠持續且健康的提. 於 www.tfrd.org.tw -

#69.家庭照顧者支持團體- 宜蘭 - 羅東博愛醫院

家庭照顧者支持團體 ... 不論年齡大小,只要是提供照顧給因年老、疾病、身心障礙或意外等,而失去自理能力的家人,就是「家庭照顧者」。您或者是您的父母、 ... 於 www.pohai.org.tw -

#70.家庭照顧者支持服務 - 苗栗縣政府長期照護管理中心

家庭照顧者 已明確納入長期照顧服務法服務對象,與被照顧者同列為服務對象,透過家庭照顧者支持性服務,可協助家庭照顧者正視自身需求,減輕家庭照顧壓力及負荷. 於 longcare.miaoli.gov.tw -

#71.南投縣家庭照顧者支持服務來相挺

為落實在地老化,對於自行照顧家人的家庭照顧者來說,長時間照顧家中的失能長者或身心障礙者,最容易使照顧者陷入手足無措及孤單的困境,在生理、心理、家庭生活及社會 ... 於 1966.gov.tw -

#72.新北家庭照顧者協會-線上捐款

為了支持新北市家庭照顧者,新北家協提供全方位多元化的服務: 林先生,因為替代照顧服務,有機會獲得喘息時間,讓緊繃的神經放鬆。 陳小姐,因為照顧者支持團體,交到 ... 於 web.intersoft.com.tw -

#73.社團法人新北市家庭照顧者關懷協會> 緣起

為促進新北市眾多家庭照顧者的權益,新北市家庭照顧者關懷協會於民國89年5月13日成立,致力於推廣家庭照顧者之工作,由一開始至各鄉鎮市辦理家庭照顧者訓練班、支持團體 ... 於 www.takecare880.org -

#74.臺北市北區家庭照顧者支持中心

居住於臺北市(北投區、士林區、內湖區),並照顧「長期照顧十年計劃2.0」服務對象(65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、不限年齡之失能身心 ... 於 slsc.org.tw -

#75.嘉義市家庭照顧者支持服務據點 - 政府資料開放平臺

提供家庭照顧者八大項服務,服務內容包含個案管理、照顧技巧訓練課程、居家照顧技巧指導、紓壓活動、家庭照顧者支持團體、心理協談、臨時替代服務及 ... 於 data.gov.tw -

#76.「家」一點溫暖!中市佈建9大家庭照顧者服務據點 - 新浪新聞

... 處家庭照顧者支持性服務據點,提供個案管理、到宅照顧技巧指導、照顧 ... 協談、支持團體、電話關懷、陪伴等8大項服務,提供家庭照顧者喘息空間。 於 news.sina.com.tw -

#77.支持團體對失智症主要家庭照顧者之照顧負荷及生活品質之影響

失智症照護已是醫療照護和社會福利服務重要的議題;在台灣,約有85% 失智症老人是由家庭成員擔任照顧者,當失智症患者因病情變化,照護工作之複雜度與挑戰性亦隨之增高 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#78.南區家照11/12支持團體 - 台北市婦女新知協會

109.11.12 13:30-16:30台北市婦女新知協會南區家庭照顧者中心&台北市文山婦女暨家庭服務中心合作舉辦家庭照顧者支持團體。歡迎大家報... 於 www.wawakening.org -

#79.身心障礙者家庭照顧者支持服務 - 社團法人苗栗縣智障福利協進會

服務對象 設籍且實際居住苗栗縣,領有身心障礙證明(手冊)之家庭主要照顧者。(精神障礙除外) ○服務內容 ◎提供個案管理服務 ◎照顧者支持團體 ◎照顧者互助支持服務 於 www.malysos.org.tw -

#80.社團法人高雄市家庭照顧者關懷協會www.caregiver.org.tw - 首頁

高雄市家庭照顧者關懷協會www.caregiver.org.tw 本會成立旨在結合高雄市家庭照顧者及關懷照顧者之社會人士、團體,積極爭取家庭照顧者權益,提升社會大眾對家庭照顧者 ... 於 www.caregiver.org.tw -

#81.瑞泰基金會-家庭照顧者支持服務據點支持團體活動 - 財團法人 ...

瑞泰基金會-家庭照顧者支持服務據點支持團體活動 · 玉山院區 · 光彩院區 · 福興院區 · 幸福院區. 於 raytai.org.tw -

#82.【家庭照顧者支持服務】時間管理方法、家屬支持團體

失智症共同照護中心 · 【家庭照顧者支持服務】時間管理方法、家屬支持團體. 於 web.csh.org.tw -

#83.家庭照顧者支持性服務資源地圖

照顧一位失能、失智及身心障礙家人, 平均歷經9.9年,家庭需要支持,減輕照顧壓力。 民國104年「長期照顧服務法」立法,將家庭照顧者列為服務對象, 於 carersupport.com.tw -

#84.家庭照顧者支持服務

(3)照顧50歲以上失智症患者之家庭照顧者 (4)照顧僅IADL(工具性日常生活活動)失能老人之家庭照顧者 (5)照顧衰弱老人之家庭照顧者 ... (3)紓壓活動、支持團體: 於 lan-chui.org.tw -

#85.家庭照顧者專區 - 連江縣政府

照顧者支持團體來了唷!! 臺灣約有75萬名家庭照顧者,在家中照顧為病痛所苦的家人。 為了心愛的家人,每天付出自己所有的心力、犧牲自己的休閒時間,身心都承受許多壓力 ... 於 www.matsu.gov.tw -

#86.照顧者支持服務 - 甘霖基金會

民國94年開始每年辦理照顧者支持團體,但對照顧者來說需要更多即時的支持與資訊,鑑於此,在民國97年成立失智家庭照顧者溫馨上午茶,每個月固定聚會,透過講座及聯誼 ... 於 www.glsf.org.tw -

#87.111年度嘉義縣身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫〈山區 ...

透過休閒紓壓課程、照顧技巧訓練、支持團體等活動辦理,協助家庭照顧者培養有興趣的休閒娛樂,藉以暫時卸下照顧壓力,並提供家庭照顧者所欠缺的照顧技巧及身障或照顧 ... 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#88.家庭支持

喘息服務:針對欲外出參與活動而缺乏照顧替手的照顧者,提供必要之喘息服務。 不定期支持團體/自助團體:以連續性的團體活動、小團體活動設計方式進行,達到經驗分享以及 ... 於 www.kuowu.org.tw -

#89.身心障礙照顧者支持、訓練及研習團體|您的一票,決定愛的力量

提案內容:. (一)家庭照顧者支持共有5個家庭照顧者支持團體,團體之活動及辦理方式分述如下: 1.身心靈舒壓團體:共有4場次,由洪振富職能生擔任講師。 於 www.taishincharity.org.tw -

#90.家庭照顧者支持服務原則

六、 提供減輕家庭照顧者負荷與壓力之各項支持性服務。 伍、 服務項目. 一、 服務資訊之提供及轉介。 二、 長照知識及技能訓練。 三、 喘息服務。 四、 情緒支持及團體 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#91.彰化縣身心障礙者家庭照顧支持服務 - 財團法人切膚之愛社會 ...

一、服務宗旨:. (一)使照顧者在接受服務後,降低其面對照顧負荷的壓力,並發展照顧者互助支持服務模式。 (二)透過辦理團體方案,使照顧者及其家庭能夠在照顧方面有更 ... 於 www.sgwlf.org.tw -

#92.照顧者支持服務- 財團法人老五老基金會

服務提供過程中,有感於家庭照顧者勞心又勞力,時常因欠缺乏本身的社會支持系統,出現身心 ... 照顧技巧訓練課程; 支持團體及紓壓活動; 關懷與諮詢服務; 問安與訪視 ... 於 www.ofo.org.tw -

#93.身心障礙者家庭照顧者服務辦法 - 全國法規資料庫

五、照顧者支持與訓練及研習:指對照顧者,提供心理及情緒支持、成長團體、諮詢服務與照顧技能訓練及相關研習。 六、家庭關懷訪視及服務:指到宅關懷支持身心障礙者 ... 於 law.moj.gov.tw -

#94.家庭照顧者支持性服務 - 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會

家庭照顧者 喘口氣勇敢走下去. 門諾基金會自99 年起開辦照顧者支持性服務(支持團體),各個工作站每月持續辦理照顧者支持性服務活動,除了提供照顧者照顧的相關技巧與 ... 於 www.mf.org.tw -

#95.紅十字會台中市支會家庭照顧者支持服務據點

身心障礙者家庭照顧者支持服務 ... 心理協談服務. 照顧技巧訓練. 紓壓活動. 休閒活動. 支持團體. 喘息服務 ... 社工評估家庭照顧者的照顧壓力、照顧負荷開案服. 於 community.society.taichung.gov.tw