女建築師的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阮慶岳,王增榮寫的 建築的態度:戰後臺灣建築師群像 和湯姆牛的 最可怕的一天(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站向女性致敬介紹二十六位優秀女性建築家也說明:建築 史上有突出表現的二十六位女性建築家 · Amale Andraos · Alison Brooks · Tatiana Bilbao · Lina Bo Bardi · Denise Scott Brown · Beatriz Colomina.

這兩本書分別來自田園城市 和小天下所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 司馬品岳所指導 李宜蓁的 台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945) (2021),提出女建築師關鍵因素是什麼,來自於戰時體制、女性、家事、治理、規訓。

而第二篇論文高雄醫學大學 性別研究所碩士班 李淑君所指導 朱怡臻的 南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮 (2019),提出因為有 女性建築師、台灣戰後、台灣建築史、口述歷史、王秀蓮的重點而找出了 女建築師的解答。

最後網站当代有哪些知名女建筑师? - 知乎則補充:建筑原是一门由男性主导的艺术,直到二十世纪女性才开始跻身于这一领域,纵观39届的普利兹克奖中获奖的女性建筑师也只有3位(扎哈、妹岛、卡莫·皮格姆),在男性建筑师 ...

建築的態度:戰後臺灣建築師群像

為了解決女建築師 的問題,作者阮慶岳,王增榮 這樣論述:

最直白犀利的評論對談 直擊13位建築人的核心價值 鋪陳臺灣現代建築史的半世紀流光 本書為建築評論家阮慶岳與王增榮,針對臺灣戰後十三位重要建築師進行的評論及對談記錄,其中以經典凝視、開東合西、人與土地劃分為三個時代── 先是戰後至六○年代、結合現代建築與中國傳統的王大閎、陳其寬、李承寬,以及貼近人性的女建築師先鋒王秋華與修澤蘭;接著是八○年代轉向商品化的資本權力後,後現代主義代表的李祖原、漢寶德,與特立獨行的吳增榮,以及在九○年代引領回歸現代主義的姚仁喜;最後是歷經九二一地震與經濟泡沫化,轉而省思臺灣在地現實與常民文化、回應自身主體的謝英俊、黃聲遠、廖偉

立、邱文傑。 透過兩位建築評論家坦率直白的見解,除了得以回顧臺灣建築師面對的處境,洞悉他們如何以設計趨近理想,尋找自身定位以及未來的可能性;同時,更是對照出臺灣建築在面對現代性的全球化挑戰下,既直行也迂迴、蹣跚卻可佩的漫長路徑。

女建築師進入發燒排行的影片

新系列:大師背後有故事!這個系列將給大家陸續更新建築界大師背後那些不為人知的故事,希望大家喜歡~ 本期來講講建築系女魔頭扎哈哈迪德的故事,一代女設計師為何突發心臟病逝世,生前有過哪些知名作品?

┃ 如果覺得有那麼一點好看┃

┃ ♥麻煩訂閱我唷♥ ┃

┃https://www.youtube.com/channel/UC54BMmAJpXiKz7SnS1JSnsw?view_as=subscriber┃

**合作邀請:[email protected]

#小柯柯 #扎哈哈迪德 #女建築師 #建築師的故事 #建築師背後的故事 #2020東京奧運會主會場設計 #東京奧運會建築 #東京奧運會建築師 #建築界八卦 #扎哈哈迪德背景

台灣女性的家:家務勞動作為戰時體制下的後援基地 (1937-1945)

為了解決女建築師 的問題,作者李宜蓁 這樣論述:

本文發現二戰時(1937-1945)臺灣的女性被鼓勵參與戰爭,成為可以保家衛國的存在。雖然當時的女性地位看似提升,卻仍無法脫離家庭的身份任務。本研究取徑於傅柯(Michel Foucault, 1926-1984)的系譜學(genealogy)與治理術(governmentality),從大量檔案中建立國家訓練女性家事背後的權力關係,重新論述臺灣女性、家事與家三者在戰爭中的定位。本文發現「女性做家事」此現象,是國家治理國民生活刻意建構的性別分工意識型態,亦為戰時國家動員女性協助經濟統制的機制。國家也透過此機制掌握非戰場的民生物資資源,同時藉由女性的家事能力確保國民健康。「家」成為國家的戰時後

援基地供給人力資源,為日治時期住宅史與軍事動員研究提供另一種討論面向。

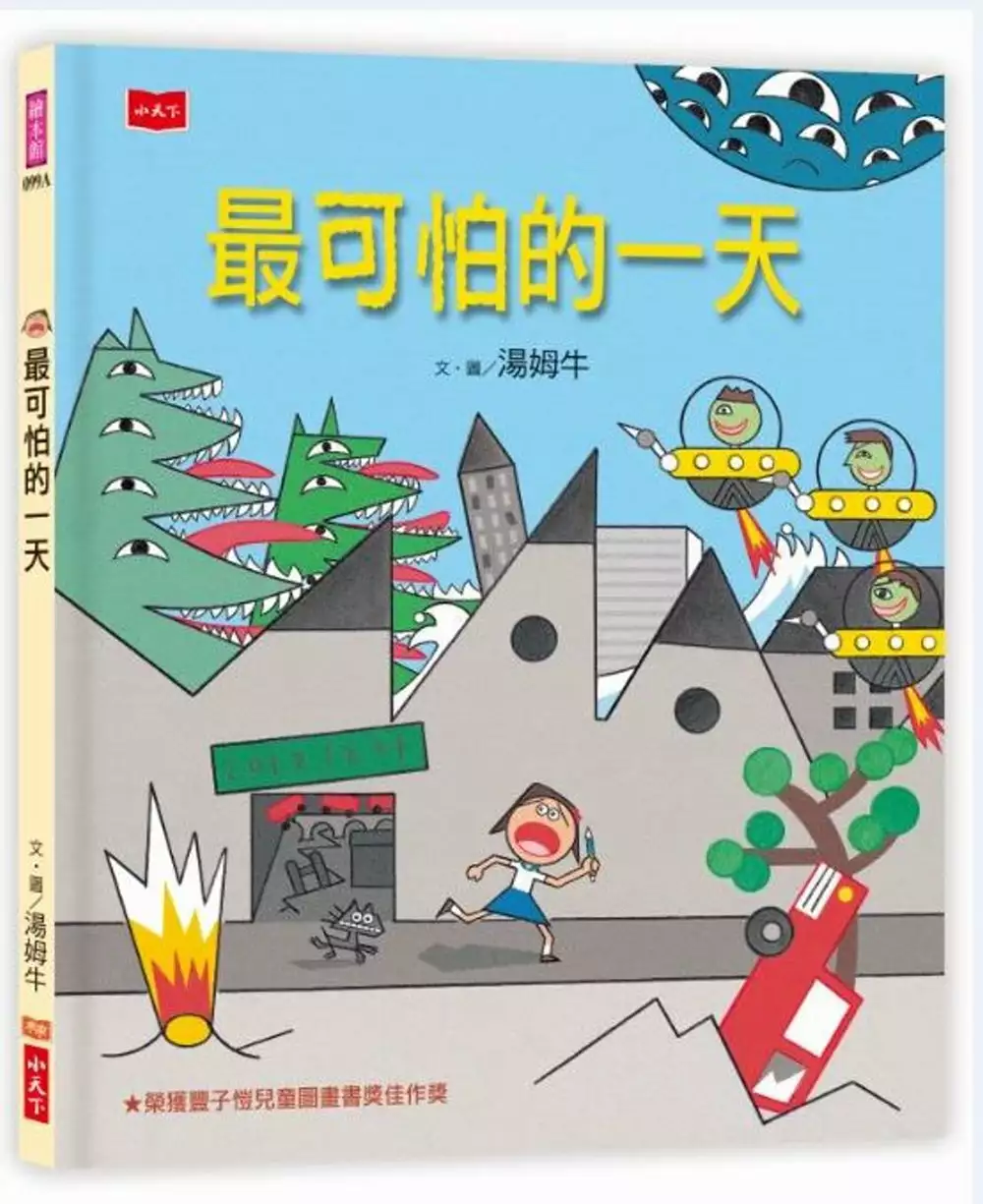

最可怕的一天(新版)

為了解決女建築師 的問題,作者湯姆牛 這樣論述:

▍本書榮獲豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎,入選義大利波隆那插畫展 ▍圖文結合縝密,簡潔傳神的表達出孩子對「上臺」的恐懼,很容易引起共鳴,並且安撫他們面對恐懼的心 ▍將孩子緊張害怕的情緒和內心無形的壓力,以具象的視覺語言生動的描繪出來,讓大人理解那些小事對孩子來說,其實巨大無比 完蛋了!完蛋了! 比世界末日還可怕的事,就要發生了! 我不要不要不要啊~~~~~~~ 金鼎獎、三度榮獲豐子愷兒童圖畫書獎得主 湯姆牛 喚起你我最生動的童年記憶 最害怕的事,卻能成就最美好的一天! 晚上睡覺前,玲玲被媽媽唸忘了拿便當盒出來洗、襪子亂丟,但這有什麼大

不了的?明天才真的有一件天大的事要發生!明天會天崩地裂、火山爆發、海嘯來襲嗎?還是外星人和怪獸就要攻陷地球了!完蛋了!一切都要完蛋!明天會是世界末日嗎?明天、明天到底會怎樣? 故事描述害羞的小女孩玲玲害怕上臺的心情,這樣的心情相信是很多人小時候都有過的經驗。湯姆牛以一貫簡潔的幾何造型、柔和的色彩,將孩子緊張害怕的情緒和內心無形的壓力,用具象的視覺語言生動的描繪出來,傳達出在大人眼中的小事,其實在孩子心中卻是一件巨大無比的事。 湯姆牛擅長讓文字和圖畫各盡其職來說故事,文字精簡,但在圖像中卻隱藏著許多線索和細節,像玲玲手上的自動鉛筆,還有跟玲玲形影不離的小黑貓,等著細心的讀者去發現。

*2019年新版 得獎紀錄 ★第三屆豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎 ★德國國際兒童青少年圖書館白烏鴉獎 ★入選2014義大利波隆那插畫展 ★中國深圳讀書月2014年度十大童書 ★102學年度「閱讀起步走」書單 ★收錄韓國國家小學出版社教材 ★授權韓文版、簡體中文版

南方女建客:台灣戰後第一代本土女建築師王秀蓮

為了解決女建築師 的問題,作者朱怡臻 這樣論述:

王秀蓮出生於日本時代昭和4年(1929年),在戰後1948年就讀由臺灣總督府臺南高等工業學校轉型後的台灣省立工學院,並在1952年成為建築系第一屆第一名畢業的學生。1953年回到母校(台灣省立工學院)擔任教職,而後在1954年考取建築師執照並開業,也在同年與林錫山先生結婚,婚後搬進台南鹽埕林家,1965年從林家搬出來,帶著一家人住進博愛路(今日的北門路)自己從買地、設計、興建的住宅中,1969年,因應林錫山於1968年當選台南市長後的需求之下,帶著一家人住進第二棟東門路自家住宅當中。 本文的問題意識為台灣戰後第一代本土女性建築師王秀蓮在建築領域中性別化的自身經驗。據此,筆者提出兩個研究

問題:第一,王秀蓮如何詮釋自身身為女性建築師的建築之路?第二,王秀蓮畢業後選擇在家開業以及走入婚姻,在求職以及工作的歷程,其女性/建築師身份如何受到國家體制、性別秩序與社會文化的影響? 又如何呈現出第一代本土女性建築師的的多重行動樣貌與意義? 本研究採用口述歷史研究方法,深度訪談王秀蓮本人,以及她的家人,並搭配相關的老照片與歷史檔案,立體描繪王秀蓮建築歷程中的圖像,並以當時的歷史社會脈絡情境下去思考王秀蓮的口述,以理解和分析她本人建築歷程的時代意義。本文的研究發現是「家庭戰婦的養成、展現與實踐」,王秀蓮受到日本時代的女子教育中新女性的影響,再加上當時台灣島上處於不斷戰爭的情境中,形塑出在

當時台灣特殊歷史情境中「家庭戰婦」的樣貌,帶著這樣的性格意識從家政類科跨越至當時以男性為主工科的建築領域,走上建築這條路,更在建築訓練中展現戰婦面對學習環境、同儕互動間的戰鬥力。 建築系畢業後,王秀蓮直接面對整個國家體制與社會文化的壓迫之下,以「家」作為她的庇護空間,走入婚姻並且在家開業做建築,成為台灣史上第一個開業的女建築師,但是,本文發現在家庭戰婦的概念之下,並無所謂公私領域之分,對她們而言,持好一個家是顧全生產與再生產,從王秀蓮的生命歷程看見當時在大家族中,面對的雙重壓迫第一是來自家族中女性的階層壓迫以及協助丈夫擔起生產經濟的責任,做建築在其中扮演重要的角色,在不同情境之下是牽絆也

是武器,做好一個稱職的家庭主婦之下,後來帶領著一家人走出大家族,建造自己的家,形構家庭戰婦實踐的歷程。

女建築師的網路口碑排行榜

-

#1.[reading] Zaha Hadid|流動的建築之美 - 奉茶

而每每瀏覽這類影像風格多元的「概念設計」,其中全球最具影響力的女性建築師—1950出生的Zaha Hadid(扎哈哈迪德),這位女性同胞實在是太正了….她詮釋 ... 於 www.fengchablog.net -

#2.台灣第一位本土女性建築師 王秀蓮

二戰之後從台南女中高中第一屆畢業的王秀蓮,已88歲。她是成功大學第一批招收的女生之一,也成為第一位出身本土的女性建築師,這都要感謝當年親往家中 ... 於 tngs100.blogspot.com -

#3.向女性致敬介紹二十六位優秀女性建築家

建築 史上有突出表現的二十六位女性建築家 · Amale Andraos · Alison Brooks · Tatiana Bilbao · Lina Bo Bardi · Denise Scott Brown · Beatriz Colomina. 於 forgemind.net -

#4.当代有哪些知名女建筑师? - 知乎

建筑原是一门由男性主导的艺术,直到二十世纪女性才开始跻身于这一领域,纵观39届的普利兹克奖中获奖的女性建筑师也只有3位(扎哈、妹岛、卡莫·皮格姆),在男性建筑师 ... 於 www.zhihu.com -

#5.女性建築師的設計會跟男性不一樣嗎?談女性主義與建築實踐

除了生理及社會性別特質差異的考量因素,與女性主義論述及策略影響外,Matrix 的組成與當時英國社會的建築專業現況、現代主義建築運動在全球發展開始浮現 ... 於 vocus.cc -

#6.女建築師- 職業女性-插圖素材[20244511] - PIXTA圖庫

女建築師 - 職業女性[20244511],此圖庫插圖素材具有女生,女孩,女性的關鍵詞。此插圖素材是sayu / (No.73263)的作品。您可以購買圖像大小從影像尺寸從S至XL, ... 於 tw.pixtastock.com -

#7.《現代性的魅惑:修澤蘭與她的時代》臺灣第一女建築師 - 欣傳媒

景美女中圖書館;圖片提供/殷寶寧臺灣第一女建築師修澤蘭──超越時代的建築先驅者修澤蘭是臺灣戰後重要的建築師之一,作品具高度表現性與雕塑性。 於 www.xinmedia.com -

#8.女建築師

開始將建築師的「性別」與「種族」資訊納入建築師會員資料庫,再加上Susan A. Maxman 在1993 年成為美國建築師協會( AIA )第一位女性主席,以及2004 年Zaha Hadid ... 於 leather05081024.pixnet.net -

#9.著名女建築師哈蒂逝世為台灣設計淡江大橋 - Taiwan News

2004年,哈蒂更成為了首位獲得有「建築界諾貝爾獎」之稱的普立茲克獎(Pritzker Architecture Prize)的女性建築師,其建築才華享譽全球。 哈蒂身為著名 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#10.3天蓋好負壓病房女建築師:設計圖供下載 - 非凡新聞

本土疫情狂飆,衝擊到台灣的醫療量能。讓早在去年4月,成大跟建築師研發出,3天就能蓋好的「可拆解回收負壓病房」,再度受到討論。 於 news.ustv.com.tw -

#11.在日本,那些由女建筑师创立的事务所 - 简书

15名日本当代著名女建筑师30多年来,日本已然成为建筑界的超级力量,创造了7位普利兹克奖获得者,仅次于8位的美国。而在日本建筑师的新兴力量中, ... 於 www.jianshu.com -

#12.台灣女建築家學會3月邀亞洲女建築師座談

(中央社記者鄭景雯台北24日電)台灣女建築家學會3月策劃一系列2019國際婦女節系列活動,3月8日舉辦「亞洲女建築家研討會」,以「聽見我們的前進」為 ... 於 newtalk.tw -

#13.物的向度: 女建築家的工作日常 - dpi設計插畫誌

台灣女建築家學會WOMEN in Architecture Taiwan(簡稱「WAT」)在眾人期盼下成立於2018年五月,正 ... 另外,這次將嘗試帶入以女性建築師為主角的電影或紀錄片的討論。 於 dpi.media -

#14.# 知名女建築師札哈·哈蒂(Zaha Hadid)心臟病逝世:享年65歲 ...

札哈·哈蒂女爵士(Zaha Hadid),DBE,伊拉克裔英國建築師,在邁阿密心臟病發作,送醫後宣告不治,享年65歲。 於 ldope.com -

#15.普立茲克建築獎首位女性得主薩哈·哈帝病逝,終年65歲 - 端傳媒

3月31日,普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)首位女性得主、伊拉克裔英國建築師薩哈•哈帝(Zaha Hadid)在美國邁阿密突發心臟病去世, ... 於 theinitium.com -

#16.驚悚!女建築師沉迷黑魔法不工作與1歲女裸身陳屍家中

俄羅斯一名32歲的人母,原本是一名建築師,但她之後接觸邪惡巫術「黑魔法」,她為了學習選擇放棄工作,沒想到日前被人發現,裸體陳屍在公寓內,1歲 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#17.11歲立志成為建築師、深入建築女爵Zaha Hadid構築的王國 ...

11歲立志成為建築師、深入建築女爵Zaha Hadid構築的王國「建築就是我對理想世界的追尋」 · 在建築產業裡,相信能把建築曲線玩得如此性感與漂亮的大概沒有人能比Zaha Hadid更 ... 於 www.wowlavie.com -

#18.修澤蘭- 维基百科,自由的百科全书

修澤蘭(1925年8月15日-2016年2月27日),中華民國建築師,湖南沅陵人,中國抗日戰爭期間就讀遷至重慶的國立中央大學建築系。曾榮獲「十大女傑出青年」、第五屆傑出 ... 於 zh.wikipedia.org -

#19.女建築師 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版女建築師的英文,女建築師翻譯,女建築師英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#20.女建築師\斯人 - 大公網

不久前,有關已故英籍女建築師Zaha Hadid的展覽在太古坊舉行,偌大的展場裏參觀者稀落。也難怪,建築是人們每天都要接觸的,司空見慣了,都不覺得建築 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#21.澎湖厝首位奪下AIA大獎的華人女性建築師是誰? - 天下雜誌

被視為建築界最高榮譽普立茲克獎的風向球,日前公布的AIA美國建築師協會國際設計獎,張淑征一口氣以兩件作品奪下獎項,成為首位獲獎的華人女性建築師 ... 於 www.cw.com.tw -

#22.“女建筑师”展览:当女性从事建筑设计 - DW

建筑设计从来是男人的天下。不过,正如“女建筑师”展所示,仍有一些女性,克服了所有阻碍,成为杰出的建筑师。 於 www.dw.com -

#23.XRANGE歡迎台灣知名的女建築師

2015/10月-台灣知名的女建築師王秋華建築師參訪XRANGE!! Share this. Related posts. #XRANGEArchitects #十一事務所| LANDSCAPE OF TRACES ( A CENTURY OF ... 於 tw.xrange.net -

#24.2020 年必須認識的建築女力!墨西哥建築師Tatiana Bilbao

說起女性建築師,你會想起哪些名字呢?除了已離世的「建築女帝」Zaha Hadid、日本的普立茲克獎大師妹島和世、以及MOT TIMES 過去所介紹過的Elizabeth ... 於 www.mottimes.com -

#25.Zaha Hadid身為「女」建築師的困境

如果說男性建築師可以有如此行徑而女性不可,那不就是男女不平等了嗎?「人們一直在問我作爲女性是否與男性有所不同。我只能說我不知道,我從未做過男人。 於 everylittled.com -

#26.30 年的普立茲克建築獎只有兩位女建築家獲獎 - 女人迷

Zaha Hadid 建築師為當代建築界所崇拜的對象,對男性而言所景仰的是她的建築形式與風格,對女性來說是一線女性在建築界發展的希望,因為她引起媒體的 ... 於 womany.net -

#27.女建築師心路歷程

長期投入樂生療養院保存、世界遺產推動工作的女建築師賴澤君,2010年七月,與京都大學畢業,留學台大城鄉所博士生宗田昌人決定要在新北市鶯歌區開業,正式經營建築師 ... 於 sawaarchi.pixnet.net -

#28.群访| “女性建筑师”是一个需要被讨论的议题吗? - 有方

可能在设计工作中男性和女性会有不同的“性别天分”,现在也有越来越多的女性设计师能在建筑行业中承担重要的职务,这是一个特别好的事情。但我认为设计行业 ... 於 www.archiposition.com -

#29.【情報】盲女限時稀世時裝「建築師」 - 第五人格 - 哈啦區

【情報】盲女限時稀世時裝「建築師」、限時奇珍隨身物品「逝去的 ... “建築師”自幼因為疾病被上帝關閉了一扇探索世界的門,在那麼一個女性勞動受到 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#30.告訴我一些女建築師的名字吧 - 腦筋網

告訴我一些女建築師的名字吧,1樓與你牽手萬姍姍,濟南黃河大橋的設計者, ... 林徽因是中國著名的建築學家和作家,為中國第一位女性建築學家,同時也 ... 於 www.njarts.cn -

#31.【她們的建築】陳翠兒 梅詩華對談:建築是建立關係-設計

本地建築師陳翠兒(Corrin)和梅詩華(Sarah)兩代香港女性建築師,同樣以連結社羣為建築的重心,未設計任何建築物之前,先關心人的感受和需要,與他們 ... 於 www.mpweekly.com -

#32.紀念首位獲普立茲克獎的女性建築師Zaha Hadid!8 大顛覆流線 ...

建築 女爵士ZahaHadid穿梭在平穩林立的四方盒屋,規矩的城市建築讓人感到無趣嗎?於2016年愚人節前夕戲劇性驟逝的建築女爵士札哈. 於 www.damanwoo.com -

#33.建築業的女性視角 - 產業人才發展資訊網

另外工地結構仍以男性居多,在獨自監工時的安全隱憂,亦是造成業主在徵人時拒絶女性的原因。 母職與家庭. 女性建築師必須面對家庭與事業的抉擇,若邊工作 ... 於 www.italent.org.tw -

#34.首位華人女性建築師獲AIA 大獎殊榮!張淑征《澎湖厝》《蹤跡 ...

台灣作品首度拿下美國建築師協會AIA 國際設計大獎,一次兩座;張淑征更成為首位獲此殊榮的華人女性建築師。 ... 兩件作品均出自台北XRANGE 十一事務所;其主持建築師張淑征也 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#35.台灣圖書館之母建築師王秋華辭世享壽96歲 - 中央社

被譽為「台灣圖書館之母」的女性建築師王秋華,於今天下午2時因心臟衰竭於台北仁愛醫院辭世,享耆壽96歲。 於 www.cna.com.tw -

#36.穿高跟鞋跑工地也行!首位AIA獲獎華人女建築師張淑征 - Tatler ...

國際間極具指標性的AIA美國建築師協會(American Institute of Architects),於上週頒發2021年AIA國際設計獎,由Xrange十一事務所共同創辦人張淑征所 ... 於 www.tatlerasia.com -

#37.女建筑师| Tag

建筑师 Farshid Moussavi及艺术家Mona Hatoum被分别提名、并成为Jane Drew大奖和Ada Louise Huxtable大奖2022年的获奖者。这两个奖项都表彰了女性对建筑行业及广义建筑文化 ... 於 www.archdaily.cn -

#38.3天蓋好可回收負壓病房! 台灣女建築師研發「豪氣請下載」

... 到實體建造的所有研發設計過程都在網站公開,提供全球下載。 (九典建築師聯合事務所,成大,張清華,負壓病房,QurE,新冠疫情,台灣防疫,社區感染,影音) 於 www.ettoday.net -

#39.〈台灣圖書館之母3〉她們擁特權卻拒當英雄「酒肉朋友」說她 ...

建築裏的「她們」,一直都在,從未缺席。 百元鈔背面,宏偉的中式建築,陽明山中山樓,就是女建築師修澤蘭的作品。女性,在建築專業裏,向來是被遺忘 ... 於 tw.nextmgz.com -

#40.世界OnAir/首摘AIA桂冠華人女建築師張淑征迢遙成功路

張淑征成為首位獲得AIA國際設計獎的華人女建築師。張淑征提供. 具有指標性的美國建築師協會(American Institute of Architects, AIA)11月12日頒發 ... 於 www.worldjournal.com -

#41.中國第一位女建築師是誰

林徽因---中國第一位女建築師,新月詩派代表人物,近現代中國十大才女之首。 林徽專因,建築學家和作家屬,為中國第一位女性建築學家,同時也被胡適譽為 ... 於 www.cherryknow.com -

#42.英國建築師Zaha Hadid辭世 - 小院

Zaha Hadid是獲得普立茲克Pritzker Prize建築獎的女性建築師,除此之外亦獲獎無數,尤其坐落於世界各地的建物也成了里程碑,象徵努力打破他人加諸在她身上、身份所帶來 ... 於 www.courcasa.com -

#43.首位華人女建築師獲AIA國際設計獎與Urban Design都會設計 ...

兩個不同類別的獲獎作品均出自台北市的「XRANGE 十一事務所」,其主持建築師張淑征,亦為首位獲此殊榮的華人女性建築師。 Open International / Architecture 國際公開/ ... 於 wehouse-media.com -

#44.台灣第一女建築師-修澤蘭

台灣第一女建築師-修澤蘭 ... 建議您使用SoundOn App,獲得更好的聆聽體驗。 單輯描述. 修 ... 於 player.soundon.fm -

#45.3.7女建筑师专辑| 感受新时代建筑界的“她力量”【中国建筑锋会 ...

永恒的女性,引领我们上升。第三期中国建筑锋会女神节特别节目,由6位顶尖 女性建筑师 胡如珊、刘珩、何勍、胡倩、戚山山、陈忱老师带大家走进事务所, ... 於 www.bilibili.com -

#46.望京SOHO設計者,傳奇女建築師——扎哈·哈迪德 - 今天頭條

扎哈·哈迪德建築事務所創始人. 普立茲克建築獎得主. 在世界各地地標性建築的競賽中,幾乎是無人可以匹敵的女建築師. 她一直行走在掌聲與爭議之間. 於 twgreatdaily.com -

#47.【女性建築師】專輯 - 公共電視

當代國際上有許多知名女性建築師,像是獲得普立茲克建築獎的札哈.哈蒂、妹島和世,以及在台灣設計衛武營國家藝術文化中心、高雄車站、高雄圖書館、台南市立圖書館的 ... 於 insidethearts.pts.org.tw -

#48.日本自由行》把家「畫」回來:日本女建築師的震災療癒計畫

女建築師 們為受災戶「畫房子」,同時也進行「話療」,這種無形的重建工程,雖然無法提供受災戶遮風避雨的房子,但卻能協助他們堅強內心以挺過風雨。 於 talk.ltn.com.tw -

#49.台灣第一女建築師-修澤蘭 - Apple Podcasts

台灣第一女建築師-修澤蘭 WOW!建築Amazing architecture ... 修澤蘭是血統純正、學院派出身的建築師,抗戰時期畢業於重慶的國立中央大學建築系。1949年因鐵路局招考工程人員 ... 於 podcasts.apple.com -

#50.職業是女建築師是怎樣一種體驗?

DJ林林:首先做這種工作的女性,一定是一個那種比較中性性格的人,有一種女漢子的個性,平時在建築工地中一定是一個很有智商有才華的女人,而且還有吃苦 ... 於 zhishiblog.com -

#51.物的向度: 女建築家的工作日常| 誠品線上

物的向度: 女建築家的工作日常:,開箱52位建築家的隨身包從日常物件的角度理解建築台灣女建築家學會成立於2018年,希冀能超越由建築師執照定義的職業侷限, ... 於 www.eslite.com -

#52.WATaiwan 台灣女建築家學會

台灣女建築家學會(WAT)為2018年成立之非營利社會團體,以紀錄女建築家歷史(HER. ... 一代建築師王秋華之後,去年(2021)郭中端成為第二位獲頒國藝獎殊榮的女建築家, ... 於 www.facebook.com -

#53.专访著名女建筑师陈暄_设计星空 - 太平洋家居网

建筑师 、产品设计师、空间设计师、摇滚歌手,建筑学女博士,当这些称谓都集中在一个人身上时,得到的是什么?答案是陈暄。人们说她是跨界的,潇洒的,活出很多女人想要 ... 於 sheji.pchouse.com.cn -

#54.Prada尼龍新袋3位女建築師操刀

3位著名女建築師Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世(Kazuyo Sejima),利用Prada尼龍設計全新獨特的單品,從尼龍面料固有的特質及於Prada的歷史 ... 於 www.chinatimes.com -

#55.臺灣第一位女建築師——修澤蘭

戰後的台灣百廢待興,建築師成為了當時不可或缺的一群專業工作者;而修澤蘭女士,除了是當時名聞遐邇的建築師外,更是在當時的建築師中少見的女性。她的建築作品具有 ... 於 women.nmth.gov.tw -

#56.2019年女建築師獎 傳統與現代、自然與人文的美好對話

兩者不同的是,WIA年度建築師獎旨在獎勵優秀女建築師近期完成的一件創作,Moira Gemmill新興建築獎則是表彰45歲以下女性設計師長期的卓越設計。2019年 ... 於 www.fundesign.tv -

#57.20位女建築師知道

1950年生於伊拉克巴格達,總部位於倫敦的建築師Zaha Hadid贏得了2004年普利茲克建築獎- 第一位獲得建築學最高榮譽的女性。 即使是她選定的作品,也顯示出渴望嘗試新的 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#58.當代有哪些知名女建築師? - GetIt01

8.26 新增Farshid Moussavi. 1. 林徽因(梁思成). 中國第一代建築師,參與了老北大地址館,國徽等的設計。梁思成和林徽因對中國的建築學教育和中國古 ... 於 www.getit01.com -

#59.台灣女建築家學會5月召開成立大會| 大紀元

【大紀元2018年03月09日訊】(大紀元記者謝平平台灣台中報導)女性能力在近代越來越被看見,在以男性為主的建築界中,許多女建築師早已展露頭角;由 ... 於 www.epochtimes.com -

#60.首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師 - 無心系統家具

Zaha Hadid 是一位非凡的人;她不僅被列入英國最偉大的建築師,還是21世紀和20世紀後期的世界最偉大的建築師之一。更是所有女性建築師(尤其是來自國 ... 於 www.wu-shin.com.tw -

#61.物的向度:女建築家的工作日常 - 金石堂

開箱52位建築家的隨身包. 從日常物件的角度理解建築. 台灣女建築家學會成立於2018年,希冀能超越由建築師執照定義的職業侷限,重新定義「女建築家」, ... 於 www.kingstone.com.tw -

#62.建築女帝:札哈.哈蒂的故事 - 博客來

札哈.哈蒂1950年生於伊拉克巴格達,後來定居英國,2004年以臺中古根漢美術館設計圖,成為首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師,也是歷來最年輕的得主(這個案子因故並未 ... 於 www.books.com.tw -

#63.台灣第一女建築師-修澤蘭 - SoundCloud

Stream 台灣第一女建築師-修澤蘭by Amazing architecture WOW!建築on desktop and mobile. Play over 265 million tracks for free on SoundCloud. 於 soundcloud.com -

#64.80後為理念尋夢女建築師:並非為客戶「賺到盡」 - 香港經濟日報

2015青年建築師獎得主、80後梅詩華(Sarah),兩年前毅然放棄建築師樓穩定工作、薪金減半,與丈夫成立設計工作室,為的是實踐自己的建築理念、換來更 ... 於 topick.hket.com -

#65.[問題] 女建築師? - architecture | PTT職涯區

女王般的女性名建築師 11/17 19:40. 2 F 推oil0511:國外Zaha Hadid MVRDV裡的Nathalie de Vries 妹島和世 11/17 19:39. 3 F →oil0511:台灣有姜樂靜(高雄二十號倉庫) 修則 ... 於 pttcareer.com -

#67.跳出性別框架用溫柔力縱橫建築界 - 今周刊

這句巾幗不讓鬚眉的宣示話語,由建築師林明娥口中說出,特別有說服力。 根據台灣省建築師公會統計,全台灣約三千位建築師,但女性僅約一百位,女建築師 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#68.北京市女建筑师协会_百度百科

北京市女建筑师协会是面向在京从业的女性建筑师的群众团体, 1986年3月8日正式成立,迄今已有25年历史。 於 baike.baidu.com -

#69.華人女性建築師第一人建築師張淑征獲AIA國際設計大獎兩 ...

指標性的AIA美國建築師協會(American Institute of Architects)12日頒發2021年AIA國際設計獎(AIA International Region Design Awards),XRANGE十 ... 於 500times.udn.com -

#70.「女建築師」展覽:當女性從事建築設計 - Yahoo奇摩新聞

「女建築師」展覽:當女性從事建築設計. Sabine Oelze. 2020年8月16日 ·5 分鐘(閱讀時間). (德國之聲中文網)著名的英國女建築師布魯克斯(Alison Brooks)不久前說過 ... 於 tw.style.yahoo.com -

#71.一個女建築師的2014 - 人人焦點

一個女建築師的2014. 2021-02-17 建築師羅小姐. 文|建築師羅小姐. 2014年,就這樣踉踉蹌蹌大步流星地進入了尾聲,按照慣例,每年12月的下旬,將開始轟轟烈烈地年終總結 ... 於 ppfocus.com -

#72.空間創造~翻轉建築界的五位女建築師MAKING SPACE - 宇勗

透過女性特有的思維 創造獨特的建築空間打破職業性別的差距 翻轉建築界的新風貌. ☆2015加拿大蒙特婁國藝術影展官方入圍 (Official Selection The International ... 於 www.y-s.com.tw -

#73.職場女性在多重角色下的應對與轉換建築師方薇× 關惠尤

投身建築界的兩位,認為女性設計師在業界有無優勢或劣勢? 方:我覺得無論何種性別在建築界皆沒有特別明顯的優勢,但主要還是仰賴個人設計能力、專業 ... 於 today.line.me -

#74.她是第一位獲普立茲克建築獎的女性建築師

在建築界享富盛名,人稱建築女王的札哈哈蒂(Zaha Hadid)於2016年3月31日因心臟病發辭世,享年66歲;她是第一位獲得普立茲克建築獎的女性建築師, ... 於 www.thenewslens.com -

#75.搜尋專欄文章「女建築師專訪」的室內設計廠商- 幸福空間

挑設計(0); 找設計師(0); 看影音(0); 專欄文章(4); 居家商品(0); 新建案(0). 文章分類 次分類. 最新. 最新 人氣. 【女建築師專訪】李綠枝- 關懷人文‧土地的建築詩人. 於 m.hhh.com.tw -

#76.女力發威!史上首度同獲建築界最高榮譽愛爾蘭2名女性建築師 ...

1970年代中期,法瑞爾(Yvonne Farrell)與麥納瑪拉(Shelley McNamara)在就讀愛爾蘭都柏林大學學院(University College Dublin)期間相識,兩人在1978年攜手在愛爾蘭 ... 於 www.storm.mg -

#77.禾日山講堂-求真求完美:女建築師溫柔的執業力量2018.5.28

禾日山講堂-求真求完美:女建築師溫柔的執業力量2018.5.28. 賴澤君建築師為本校優秀畢業生,不僅展現了對建築設計的熱情與熱愛;以及提醒同學們在何處都要保持著努力 ... 於 ad.chu.edu.tw -

#78.Time杂志2018年度评选:十位最杰出的女建筑师

Time杂志2018年度评选:十位最杰出的女建筑师,感谢你们为女性发声 · 1 Zaha Hadid · 2 Eileen Gray · 3 Lina Bo Bardi · 4 Kazuyo Sejima · 5 Patricia Urquiola · 6 Gae ... 於 www.archcollege.com -

#79.資料中心109年11月精選影片:空間創造:翻轉建築界的五位女 ...

片 名:空間創造:翻轉建築界的五位女建築師 索書號:DVD 920.99 3783 片 長:1張數位影音光碟約50分觀賞地點:三樓資料中心多媒體區(請由大廳入口左側搭電梯或走旋轉梯 ... 於 event.culture.tw -

#80.來自建築界的惡魔—Zaha Hadid - 國家地理雜誌中文網

... 的一片江山,成為當今世界上最頂尖的女性建築師,並且成為普立茲克建築 ... Zaha Hadid的同事形容,她常常脾氣一來,就像個女魔頭一樣,在辦公室 ... 於 www.natgeomedia.com -

#81.十位最傑出的女建築師之哈·哈迪德 - 每日頭條

扎哈·哈迪德是當今世界最頂尖的女性建築師,一個來自伊拉克的英國女人能夠在建築界的金字塔尖里與男人們平起平坐,甚至風頭更勝,不免會有各種聲音的撲面 ... 於 kknews.cc -

#82.傳奇女建築師驚世作品世界四大景點台灣也有

伊拉克裔英國已故建築師札哈哈蒂(Zaha Hadid)於2004年成為首位獲得普立茲克建築獎的女性建築師,在國際建築界享負盛名。對於許多設計師來說,她. 於 www.mook.com.tw -

#83.設計界的女建築師:Zaha Hadid - iFuun

設計界的女建築師:Zaha Hadid知乎上,一個叫「閫夋嫨閬楀繕」的寫了這樣一段對話:男建築師:搞建築不適合女生,太累了。女建築師:我們有扎哈。 於 www.ifuun.com -

#84.國產電視劇里的女建築師為什麼都活得那麼痛苦? - 壹讀

隨著女性主義運動的深入,以及國家出台的各種政策提高女性在職場上的地位,或許有一天女建築師們真的能找到工作和婚姻完全平衡、齊頭並進的錦囊;或許有 ... 於 read01.com -

#85.國際著名女建築師指控中國地產開發商抄襲 - RFI

根據法新社1月3日發自北京的消息,一名中國地產開發商被控抄襲了著名英國籍伊拉克裔建築師紮哈•哈迪德女士(Zaha Hadid)在北京的設…… 於 www.rfi.fr -

#86.女建築師職業生涯的最大課題,在於如何平衡事業與家庭- 頭條匯

我不是一名女建築師,我是一名建築師。」在整個職業生涯中接觸到的求職候選人,有這麼一個趨勢:工作0-5年的建築師里,女生占60%,男生占40%;工作6-10年建築師里, ... 於 min.news -

#87.104年新北市開業建築師及變更使用設計人性別統計分析

1958年美國註冊建築師只有約320位的女性,僅佔全國建築師總數的1%左右。但到 ... 另依已故英國知名女建築師Zaha Hadid訪談內容所指,如此知名的女建築師在倫敦. 於 www.publicwork.ntpc.gov.tw -

#88.女建築師柔性設計蓋出「三從四德」 - 蘋果日報

身處男人為主的建築業,九典建築師事務所主持建築師之一的張清華,是台灣屈指可數的女性建築師。她一手打造的「北投圖書館」、「花博新生館」家喻戶曉 ... 於 tw.appledaily.com -

#89.只花3天!台灣女建築師蓋「可拆解回收式負壓病房」霸氣防疫

根據《天下雜誌》報導,「台灣女建築師」張清華在今年4月底時,在成功大學蓋了一棟白色組合屋,當時外人都以為是工務所,沒想到竟是一棟「防疫方舟」! 於 www.ttshow.tw -

#90.空間創造:翻轉建築界的五位女建築師(Making space - 東海大學

空間創造:翻轉建築界的五位女建築師(Making space : 5 women changing the face of architecture). ☆版別:公播版☆級別: ... 於 blog.lib.thu.edu.tw -

#91.此生必訪的經典!最受世界頂級建築師讚譽的10大設計建築 ...

在這很主觀的美感評價中,建築權威雜誌《Architectural Digest》曾邀請 ... 廣州大劇院由英籍女建築師札哈哈蒂(Zaha Hadid)設計,劇院的外型猶如一 ... 於 www.beautimode.com -

#92.芝加哥摩天水樓女建築師珍妮.甘矚目設計 - 人間福報

芝加哥摩天水樓女建築師珍妮.甘矚目設計 ... 繼世界第一高樓杜拜的哈里發塔(Burj Khalifa)後,一座名為「水樓」(Aqua Tower)的八十二層摩天高樓,日前 ... 於 www.merit-times.com -

#93.女建築師的店- 淘寶海外 - Taobao

日本三菱UNI多色筆JETSTREAM MSXE5-1000多功能筆四色圓珠筆+鉛筆 · 原裝現貨|日本Pentel/派通Multi+8彩色鉛筆套裝|八色彩鉛自動鉛筆 · 女建築師的店日本MIDORI2022年MD餘白 ... 於 world.taobao.com -

#94.統計中的女建築師 - http

4本項統計之人數為有執業證照且完成登記之建築師。 Page 3. △女性建築師占歐洲人口比例圖. 年齡方面,約 ... 於 www.gender.ey.gov.tw -

#95.小興苑.相遇台灣第一女建築師修澤蘭在南投中興新村僅存最 ...

對於台灣第一位女建築師修澤蘭的印象,來自參觀陽明山中山樓這棟雄偉的宮殿式建築;另一個印象是國父紀念館旁光復國小的光復樓懸垂的景觀,動感的線條 ... 於 www.grandma.tw -

#96.【估2024年通車】淡江大橋動工! 傳奇女建築師哈蒂團隊為台 ...

最特別的是,這座橋是全球頗負盛名的已故女建築師、伊拉克裔英國建築師札哈哈蒂(Zaha Hadid)的團隊所設計。 侯友宜致詞時說,淡江大橋主橋段工程 ... 於 www.upmedia.mg -

#97.國家文藝獎首位女建築師得主王秋華逝世,享壽96歲 - ARTouch

王秋華為台灣戰後第一代建築師,一九二五年生於北京,哥倫比亞建築與都市設計研究所畢業,師從古德曼(Percival Goodman),畢業後進入其事務所成為 ... 於 artouch.com