天空 侵略 AGE的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)凱倫•阿姆斯特朗寫的 軸心時代:人類偉大思想傳統的開端 和DavidPilling的 你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鸿运娱乐开户送体验金→→hg38.com ...也說明:30元起(鐵牛模型)侵略慾魔燕式特裝達納金鋼彈零件補件殺肉分售MG HG. $1. 已售出 ... 天空的皇女Ver.)日版. $7,300. 已售出2. 臺中市大里區 · 萬代正版NX NXEDGE 攻擊自由 ...

這兩本書分別來自上海三聯書店 和聯經出版公司所出版 。

東吳大學 中國文學系 林宜陵所指導 靳青霖的 「空軍詩人」陳禪心中國空軍抗日集唐詩研究— —以《抗倭集》、《滄桑集》(卷上)為主 (2016),提出天空 侵略 AGE關鍵因素是什麼,來自於中國空軍抗日集唐詩、陳禪心、集句新義、紀史敘事、人物透視。

而第二篇論文國立政治大學 東亞研究所 范世平所指導 趙成儀的 中國大陸電影採「中外合拍」模式的政治經濟分析 (2013),提出因為有 中外合拍、引進來、走出去、文化軟實力、傳播政治經濟學的重點而找出了 天空 侵略 AGE的解答。

最後網站天空侵犯 - age动漫則補充:高中生本城游理发现自己迷失在「异常空间」。在这里,无数摩天大楼之间都以吊桥连接,还有「面具人」无情地残杀困惑奔逃的受害者。想要活着走出这般炼狱,游理只有两种选择 ...

軸心時代:人類偉大思想傳統的開端

為了解決天空 侵略 AGE 的問題,作者(英)凱倫•阿姆斯特朗 這樣論述:

“軸心時代”是人類歷史上光耀千古的時代,是人類偉大思想傳統的發端,也是人類精神給養取之不盡、用之不竭的源泉。這個時代誕生了四大文明——中國的儒道思想、印度的印度教和佛教、以色列的一神教,以及希臘的哲學理性主義得以形成。“軸心時代”是真正群星璀璨的時代,是人類偉大精神導師集體亮相的時代——孔子、孟子、老子、莊子、釋迦牟尼、蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德和猶太先知們,共同塑造了此後2000多年人類的心靈,實現了人類文明的“突破”和人性的整體飛躍。 面對史無前例的暴力,軸心時代的賢哲們認識到古老部落宗族倫理的局限,將關切擴展至所有造物,發現了可以將自我提升到超越個體和世界的內在根源,開始用理智、道德

的方式面對世界。他們不約而同地發現了相同的“金規則”,即推己及人、關愛眾生。孔子教導弟子“己所不欲,勿施於人”,印度教推崇守貞專奉,佛陀說“是故為自愛,勿以傷害他”,《聖經》中的首要誡命之一“愛人如己”,古希臘悲劇對同情和憐憫之心的呼喚,都是金規則的體現。人類形成了某種“深刻的互相理解”,“邁出走向普遍性的步伐”,這不是歷史的巧合,而是“人性的唯一本源的表現”。 本書按時間順序追尋四個軸心民族的發展歷程,以及這些突破性洞見如何醞釀、生根、發展、輝煌,並最終在西元前3世紀末期漸次逝去。歷史上,我們從未超越軸心時代的洞見,當歷經精神和社會危機之時,往往回溯軸心思想以尋求引導。軸心時代的賢哲們在世

界上不同地域生髮出的一致見解,昭示了人類共同的精神追求。面對當代紛繁複雜的問題,我們亦有必要回溯軸心精神,訴諸人性的共同本源,尋求更深刻的相互理解。 凱倫•阿姆斯壯(Karen Armstrong,1944— ) 英國當代最負盛名的文化、宗教學者之一,主張進行跨宗教對話,尋求不同宗教傳統中的共性,現擔任聯合國“文明聯盟”大使;2008年獲佛蘭克林•羅斯福四大自由獎章(Franklin D. Roosevelt Four Freedoms Medal),2013年獲英國國家學術院納伊夫•魯贊跨文化理解獎(Nayef Al-Rodhan Prize for Transcu

ltural Understanding),2015年被授予大英帝國官佐勳章(OBE)。 她的著作被翻譯成45種語言,暢銷全球,本書之外,另有作品《神的歷史》《耶路撒冷》《血田》《以神之名》《神話簡史》和《佛陀》等。 譯者簡介 孫豔燕 哲學博士,原中國社會科學院世界宗教研究所副研究員。著有《世俗化與當代英國基督宗教》(社會科學文獻出版社,2013年);譯著除合譯《軸心時代》外,另有《劍橋基督教史》第9卷([英]休•麥克勞德編,合譯,待出)。 白彥兵 曾供職於中國社會科學院圖書館。 推薦序 人類偉大宗教傳統的開端 前 言 人類精神的重大突破 【第一部分:

醞釀】 第一章:軸心民族(約西元前1600年—前900年) 一、雅利安文明 二、雅利安人的遷徙 三、中國早期文明 四、以色列的歷史與神話 第二章:宗教儀式(約西元前900年—前800年) 一、古希臘文明 二、以色列和猶大王國 三、周朝的儀禮 四、印度儀式革新 【第二部分:開端】 第三章:神性的放棄(約西元前800年—前700年) 一、以色列和猶大王國的宗教轉型 二、希臘的獨特文化 三、中國春秋時代禮儀的發展 四、印度的精神追求 第四章:心性的探索(約西元前700年—前600年) 一、印度吠陀宗教起源 二、希臘祭儀的變革 三、中國“禮”的規範 四、猶太教的興起 【第三部分:輝

煌】 第五章:心性的修煉(約西元前600年—前530年) 一、以色列人的流亡與新的倫理革命 二、希臘城邦危機 三、印度靈性探索 四、中國禮崩樂壞 第六章:悲憫天下(約西元前530年—前450年) 一、孔子的思想世界 二、“以賽亞第二”與“耶和華的僕人” 三、希臘政治變革以及哲學與悲劇 四、大雄與耆那教 第七章:關愛眾人(約西元前450年—前398年) 一、尼希米與以斯拉 二、蘇格拉底時代 三、墨子“兼愛”學說 四、佛陀思想 第八章:萬物一體(約西元前400年—前300年) 一、莊子與孟子 二、印度史詩《摩訶婆羅多》 三、柏拉圖與亞里斯多德 【第四部分:落幕】 第九章:帝國的

思想407(約西元前300年—前220年) 一、諸子百家 二、希臘化時代 三、阿育王支持佛法與印度宗教的轉變 第十章:前行之路 一、秦亡漢興與獨尊儒術 二、孔雀王朝瓦解之後的印度宗教 三、猶太軸心時代的碩果 四、宗教就是“金規則” 注釋 術語 譯後記 前言 人類精神的重大突破 也許每一世代的人們都相信,歷史已到了一個轉捩點,但是我們當下遇到的問題似乎特別難以解決,未來愈發不可預見。我們所面臨的許多困境背後隱藏著更深刻的精神危機。在20世紀當中,我們目睹暴力以空前的規模爆發。令人悲痛的是,我們彼此傷害的才能已然可與人類非凡的經濟和科學進步相媲美。我們似乎缺乏將

侵害控制在安全和適度範圍之內的智慧。最早的兩枚原子彈在日本的廣島和長崎爆炸,在人類現代文明輝煌成就的中心展現出恐怖的自我毀滅。由於我們不再將地球尊為神聖,而僅將其視為一種“資源”,人類面臨著環境災難的危險。除非發生某種能與人類的科技發展相並行的精神變革,否則我們將不太可能拯救這個星球。純粹理性的教育無濟於事。直到付出代價我們才發現,一所傑出的大學可與集中營比鄰而居。奧斯維辛、盧旺達、波士尼亞,以及紐約世貿中心的垮塌,無一不是現實真諦陰鬱的顯露。這些揭示出,當每個人都是神聖不可侵犯的這種認知喪失之後將會發生什麼。 人們認為,宗教是可以幫助我們培養這種態度的,但它卻似乎往往投射出我們這個時代的暴

力和絕望。幾乎每天,我們都能看到由宗教而引發的恐怖主義、仇恨和褊狹。越來越多的人發現傳統的宗教教義和宗教實踐落後於時代潮流並且令人難以置信,從而轉向藝術、音樂、文學、舞蹈、運動甚或毒品,以求得到似乎是人類所需要的超越的體驗。當我們比以往更加充分地關注自己的人性時,會感到被來自內心的東西深深觸動,在刹那間超越自我而感到歡欣鼓舞,所有人都會追尋這種狂喜和入迷的瞬間。我們是探尋意義的造物。而且,不同於其他動物,如若我們不能在生命中找到意義和價值,便很容易陷入絕望。一些人正在尋找信奉宗教的新途徑。自20世紀70年代後期以來,世界許多地區出現了宗教信仰的復興。我們常稱作“基要主義”或“原教旨主義”的好戰

的虔信只是後現代社會的人們尋求啟蒙的一種表現形式。 在現今的困境當中,我相信人們能夠找到德國哲學家卡爾•雅斯貝爾斯(Karl Jaspers)所稱的“軸心時代”(the Axial Age,“軸心時代”是卡爾•雅斯貝爾斯的著名命題。他認為,西元前800年至西元前200年之間,尤其是西元前500年前後,是人類文明的“軸心時代”。“軸心時代”發生的地區大概是在北緯30度上下,即北緯25度至35度這一區間。這段時期“結束了幾千年古代文明”,是人類精神的重大突破時期。—譯者注)給予我們的啟示,因為它對於人類的精神發展頗為關鍵。自大約西元前900年至西元前200年,在世界四個非同一般的地區,延綿不斷撫

育著人類文明的偉大傳統開始形成—中國的儒道思想、印度的印度教和佛教、以色列的一神教,以及希臘的哲學理性主義。這是佛陀、蘇格拉底、孔子,以及耶利米、《奧義書》的神秘主義者、孟子和歐裡庇得斯生活的時代。在這一具有高度創造力的時期,宗教和哲學天才們為人類開創了一種嶄新的體驗。他們中的很多人未曾留下姓名,而另一些成為我們的導師,至今仍能使我們心存感動,因為他們教導我們人之為人該有的樣子。在人類有文字記載的歷史中,軸心時代是在知識、心理、哲學和宗教變革方面最具創造性的時期之一。直至創造現代科學技術的西方大變革發生之前,沒有任何歷史階段可與之相提並論。 但是,身處不同境遇中的軸心時代的賢哲們會對我們當下

的社會有什麼啟示呢?我們為何應當向孔子或佛陀求助呢?的確,當我們需要的是創建一種更具創新性的、反映我們自身之社會現實的信仰時,研究那個遙遠的年代只不過是人類精神考古的一次演練。而事實上,我們從未超越軸心時代的洞見。當人們歷經精神和社會危機之時,往往回溯那段歷史以尋求引導。他們或許以種種不同的方式詮釋了軸心時代的發現,卻從未更勝一籌。例如,拉比猶太教、基督教和伊斯蘭教均為軸心時代之後結出的碩果。正如我們將在本書最後一章看到的,這三種宗教傳統都重塑了軸心時代的見解,並且奇跡般地賦予其某種地方特色,使它直接適用於它們各自所處的社會環境。 軸心時代的先知、神秘主義者、哲學家和詩人們是如此超前,他們的

見解是如此激進,以至於後世的人們往往傾向於將它淡化。在此過程中,人們常常創造出某種宗教虔信,而這卻恰恰是軸心時代的改革家們希望擺脫掉的。我認為,這種情況也正發生在現代社會當中。軸心時代的賢哲為我們的時代帶來一則重要的資訊,而他們的洞見會令當今許多自認為信奉宗教的人感到驚訝甚至震驚。例如,人們往往假定,信仰大概就是相信某些教義命題。的確,人們一般都將信奉宗教的人稱作“信徒”,似乎認同那些宗教信條便是他們的主要活動。然而,大多軸心時代的哲人對任何教條或玄學都不感興趣。像佛陀這樣的人對神學信仰漠不關心。一些賢哲甚至斷然拒絕探討神學問題,聲稱它會分散人的注意力且具有破壞性。另一些人則認為,尋找某種絕對

的確定性—這正是很多人都期望宗教能夠提供的—是不成熟、不切實際和不恰當的。 在軸心時代得到發展的各種思想傳統延展了人類意識的邊界,並在其存在之本質當中顯現出超驗的一面。然而賢哲們未必將其視為超自然的,他們之中的大多數拒絕討論這個問題。恰恰由於精神體驗是不可言喻的,唯一正確的態度就是謙恭地保持沉默。賢哲們當然不會試圖將其自身關於終極實在的觀點強加於人。與此相反,他們認為,人們永遠都不應將任何宗教教條或道聼塗説的東西接受為信仰。質疑一切並對照個人體驗,以經驗為依據去檢測任何教義,是非常重要的。事實上,正如我們將會看到的,如若一位先知或哲人開始強調那些強制性的教條了,這大抵便是軸心時代已失去其前進

動力的徵兆。假使有人曾問及佛陀或孔子,他是否信仰上帝,或許他會微微皺起眉頭,非常禮貌地說明這並不是一個恰當的問題。假使有人曾問及阿摩司(Amos)或以西結(Ezekiel),他是否是一位“一神論者”,只信仰一個上帝,他或許同樣感到困惑。一神論並非問題所在。我們在《聖經》中很少發現明確維護一神論的語句。然而有趣的是,一些強烈支持這類教義的表述實際上卻背離了軸心時代的精神實質。 問題的關鍵並不在於你相信什麼,而在於你的行為舉止。宗教關乎你所做的事,而這可以深刻地改變一個人。在軸心時代之前,宗教儀式及動物獻祭曾處於宗教探求的核心地位。人們在神聖的戲劇性場面中體驗神明。正如今天人們所感受到的強烈的戲

劇震撼,那些場面引領你進入現實生活的另一層面。軸心時代的賢哲改變了這種狀況:他們仍然重視儀式,但賦予了它新的倫理意義上的重要性,並將道德置於精神生活的中心。唯一能與他們所指稱的“上帝”“涅槃”“梵”或“道”相配的是過一種富於同情心的生活。在當時,宗教就是同情。今天,我們在開始接受一種宗教性的生活方式之前,往往假定一個前提,即必須證實“上帝”或“神”(Absolute)是存在的。這是個有益的科學實踐:首先確立一個原則,然後才能應用。但軸心時代的賢哲們可能會說,這是本末倒置。首先你應當實踐一種道德性的生活;接下來,個人修為和平素的仁愛之心而非理論上的認信,將為你揭示出所要尋求的超越。 這便意味著

你必須準備做出改變。軸心時代的賢哲對於訓誡他們的弟子以使其得到小小的進步並不感興趣。在此之後他們可能會帶著重新恢復的活力再次回到以自我為中心的平常生活中。賢哲們的目的是創造一種完全不同的人格。所有聖賢都頌揚一種同情和憐憫的精神,他們強調,人必須摒棄自大、貪欲、暴力和冷酷。不僅殺人是錯誤的,你甚至不應對別人說出一句帶有敵意的話,或者做出一個過激的手勢。進一步說,幾乎所有軸心時代的賢哲都意識到,你不能只對自己的親友行善,而應當以某種方式將你的關切擴展至整個社會。事實上,一旦人們開始局限自己的視野和同情心,這便是軸心時代即將落幕的另一徵兆。每一種思想傳統都發展出“己所不欲,勿施於人”這一“金規則”(

Golden Rule,又譯“金科玉律”“黃金法則”“金箴”或“金律”等)的獨特程式。就軸心時代的賢哲而言,尊重一切生命的神聖權利—而非正統的信條—即是宗教。如若人們懷著善意行事,對其同伴寬大為懷,則有可能拯救這個世界。 我們需要重溫軸心時代的這種精神氣質。在地球村裡,我們不能再固守一種狹隘或排他的視角。我們在生活中的行為舉止方面,必須學會將身處遙遠國度的人們看得與我們自身同等重要。軸心時代的賢哲並非在田園牧歌式的環境中創造了其富於同情的倫理規範。每一種思想傳統都是在與我們所處的社會相類似的境遇中發展起來的,都面臨著前所未有的暴力和戰亂的痛苦折磨。的確,宗教變革最初的催化劑往往是有原則地對侵

略行徑進行遏制,這些侵略行徑就發生在賢哲身邊,為他們所親歷。當軸心時代的哲人著手從精神層面尋索暴力的緣由時,他們洞察自己的內心世界,並開始探究迄今為止人類經驗當中尚未被發現的領域。 軸心時代的一致見解昭示了人類共同的精神追求。軸心時代的人們都發現,富於同情的倫理規範卓有成效。這一時期創造出的所有偉大的思想傳統一致認同博愛和仁慈的極端重要性。這也告知我們關於人性的一些重要資訊。發現我們自身的信仰與他人如此深切地相合,使我們體驗到一種確證。因此,我們在並不背離自身傳統的前提下,即能夠向他人學習如何在現實生活中提升對同情的特殊追求。 如若不熟悉軸心時代之前的歷史,便不能鑒識這一時期的成就。因此,我

們有必要瞭解前軸心時代的古代宗教。它具有某些普遍特徵,對於軸心時代非常重要。例如,當時的大多數社會都有對高位神(High God)的早期信仰,通常被稱為“蒼天神”(Sky God),因為他與天空相關。由於不為人們所見,他逐漸淡出了人們的宗教意識。一些人說他“消失”了,另一些則認為他被年輕一代更富有活力的神靈以暴力所取代。人們通常在其周圍世界和內心之中體驗到神聖存在於宇宙萬物之中。一些人相信,神明、男人、女人、動物、植物、昆蟲和岩石共同分享著神聖的生命。萬物均受到維繫一切的宇宙蒼穹秩序的控制。即便是神明也必須順從這種秩序,並與人類合作以維護宇宙神聖的能量。如若這些能量得不到更新,世界將會墮入原始

的虛空之中。

「空軍詩人」陳禪心中國空軍抗日集唐詩研究— —以《抗倭集》、《滄桑集》(卷上)為主

為了解決天空 侵略 AGE 的問題,作者靳青霖 這樣論述:

抗戰軍興,陳禪心加入由高志航、李桂丹大隊長等先後領導的國府空軍第四大隊任文職司書。詩人自少習集句詩詞,從軍期間創作大量與抗戰相關之集句詩,投稿當時盧冀野主辦《民族詩壇》、國府發行《中國的空軍》、周恩來領導重慶的《新華日報》等報刊,就此蜚聲詩壇,郭沫若稱:「集句聖手」,柳亞子讚譽:「戮力空軍,文武兼質」。一九三九年,張仲仁率先譽陳禪心為「空軍詩人」,與當時「陸軍詩人」馮玉祥、「海軍詩人」薩鎮冰齊稱「三軍詩人」。 之後陳禪心將抗戰期間所寫集唐詩整理為《抗倭集》、《滄桑集》(卷上、下,筆者以為卷下之中國空軍題材詩作於抗日而言並不純粹,以下逕稱《滄桑集》。)自言宗旨為「古為今用,宣傳抗戰」。同

年郭沫若、柳亞子皆為《抗倭集》題序,惜戎馬倥傯,未能付梓,直至一九八六年順利刊行。《抗倭集》、《滄桑集》專集唐人詩句,共九百二十七首,內容多敘寫對日作戰事蹟、讚頌抗戰軍人,以及詩人與當時知名文士交遊唱和。也由於詩人任職空軍第四大隊,得以近距離細敘第四大隊或其他隊部飛行員對日空戰,甚多慷慨捐軀。 中國空軍抗日集唐詩於《抗倭集》、《滄桑集》合一百三十二首,集句內容含空軍飛行員訓練、演習、作戰、捐軀、空襲、移防諸題,於文學分類上,屬於「以空軍為寫作對象之空軍題材的空軍文學」。題材範疇上則屬前線戰鬥之戰爭詩,具文學、史學、軍事、政治多重意義。而所謳歌空軍烈士多屬詩人同隊袍澤,既是英雄敘事型態,又

能伸張抗戰愛國價值,且展現深厚袍澤情感。大陸學者論析《抗倭集》、《滄桑集》描寫有關抗日將士之特色,如王錦厚:「詩集中表現出的愛國主義精神,集句通過古今為國捐軀的愛國英雄事蹟的描繪,抒發了作者強烈的愛國主義思想感情。」宗廷虎:「詩人用多首集句詩悼念為抗倭而獻出生命的將士……集唐代詩句竟能把現代空中戰鬥描繪得如此形象生動,真令人嘆為觀止,作者同時還加深表達了『雪漢恥』的決心。」 至於陳禪心集唐詩功能與特色,則有「詩史」、「自傳性」、「集句詩在寫實功能上的重大發展」三點。張明華:「陳禪心的集句詩描繪出中國現當代六十年間的時代風雲,是真正意義上的集句『詩史』……也詳細記載了自己在不同時代背景下的

生活、遭際和感情波瀾,寫出了自己的出處行藏,具有『自傳性』的特點……文天祥以《文信公集杜詩》二百首展現了南宋滅亡前後的慘痛歷史,開闢了集句詩的寫實功能,是對集句詩的重大發展。陳禪心的集句詩『繼』文天祥之『後塵』自然是正確的,但他其實比文天祥走得更遠,是對文天祥《集杜詩》的重大發展。」 據上,總結陳禪心中國空軍抗日集唐詩之特質有四:文學範疇上,屬於空軍文學。描繪空軍英雄奮勇作戰、為國犧牲之慷慨,凸顯空軍抗日事蹟,即以空軍為寫作對象的文學作品,同時也是一種純粹描寫戰爭的文學。第二是具備文史雙重特質。結合自身空軍經歷,記敘空軍抗日兼自傳性的抒懷紆鬱。第三,思想內涵上,表達關注國家興亡、人民命運的憂

國憂民胸襟。第四,對後世具有教育功能。它圍繞「反侵略、反投降」主題,嚴厲譴責日本軍國主義發動侵略戰爭的道德勇氣,昭示後世莫再重蹈覆轍的警省性與教育意義。 論文結構共分四章。首章緒論,又分四節。第一節敘明研究動機、目的,陳禪心集唐詩技巧出色、敘寫空軍英雄抗日作戰新題,學界卻乏相關研究。第二節文獻研究成果有四方面,第一類是歷來集句詩、集唐詩研究成果。第二類是《抗倭集》、《滄桑集》研究現況。顯示現有研究文獻多屬短小之期刊論文,且為數有限。第三類是抗戰文學類研究成果。此領域浩大,因筆者研究範圍主體係中國空軍抗日集唐詩,屬舊體詩創作類型,故留意抗戰文學中舊體詩之發展趨勢、相關創作文人群與陳禪心當時

所處創作環境之關係。第四類是抗戰史與空軍戰史類。關注陳禪心所在之空軍第四大隊戰史,以建構詩人從軍背景及集唐詩中有關人事物之本事。第三節為研究範圍、方法與步驟。研究範圍乃《抗倭集》、《滄桑集》共一百三十二首空軍抗日集唐詩,次而以歷代集句詩、戰爭詩題材範疇認定,作為研究集句詩學理之根柢與撐持,研究方法是進行歸納、分析,以「文史互證」方法針對所敘述不明之詩歌本事、應有而未有之詩序等重作建立。自抗戰史、空軍戰史、個人傳記、家屬記事挖掘查考,築成以集唐詩研究為主、空軍戰史為輔的跨文史領域研究,增加研究深度與廣度。第四節說明研究價值與侷限,價值在陳禪心以集唐詩寫空軍抗日新題的紀史性與開創性,結合親身加入空

軍第四大隊抗日經歷的自傳性。研究侷限則在對集句詩技術理論、研究角度難臻全面周到的論析,如格律、聲韻,與其它同樣敘寫空軍抗日題材的詩人作品作比較;且陳禪心詩詞著作量龐大,仍有待長期全面研究。 第二章進入陳禪心生平考述,先敘其時代架構、氛圍、思潮,將生平分四階段,第一階段出生、求學至二十五歲投效空軍。第二階段是抗戰間交遊重慶文學人士到遭空軍罷黜,此階段以一九三八年武漢保衛戰作劃分,此年屬國府空軍與日本作戰白熱化之第一作戰階段,同時也是詩人中國空軍抗日集唐詩創作量的高峰。第三階段為詩人而立之年離開空軍後返鄉的平淡與遭遇文革創擊。詩人至平反前,未嘗中斷詩詞創作。第四階段為晚年投入各類文化交流,尤

其熱衷宣揚莆田媽祖文化;詩人長期耕耘文壇,著作等身,且獲甚多殊榮。 第三章為《抗倭集》、《滄桑集》一百三十二首中國空軍抗日集唐詩研究,共分四節。首節探論並確立集句詩定義與分類,探析自古至今文人學者對集句詩定義與分類,筆者假前人定義集句詩及分類方法,爬梳歷代集句詩發展過程,自北宋至清代的演進特點和近現代學者對集句詩理論所講求的重要概念,諸如各朝發展、形式、風格等融合到創作嬗變,又如何走進創作高峰及彙整歷代至今有關集句詩理論的文獻,進而加以整理,以作為集句詩研究的理論支持。次節首先臚列諸文人對陳禪心集唐詩的讚譽,再敘中國空軍抗日集唐詩校勘、編年與分類。第三節進入一百三十二首中國空軍抗日集唐詩

逐一論析。按《抗倭集》、《滄桑集》編年併參抗戰史,將詩歌編年劃成四期,在詳論各期詩歌創作之後,皆有一節關於該期詩歌特點分析之小結。第一期創作是一九三六年加入空軍第四大隊。第二期創作是一九三七年的南京保衛戰結束。第三期為創作數量巔峰的一九三八年武漢失守,移防成都,也是詩人所接觸空軍飛行員犧牲最多時期。第四期為一九三九年至一九四一年遭空軍黜職。多有學人使用按編年羅列詩歌,特點是清晰齊整,易於比較、探尋關聯性與差異改變。在集唐詩研究分析上,著力於集句詩理論對詩人集唐詩技巧的印證、刻劃空軍戰事、飛行員事蹟的詩史特質,具有戰爭詩的前線戰鬥特色,蘊含詩人愛國思想、憂憐黎庶的仁人情感四個重大基調;為詩歌內涵

覓得與文學、史學、國防等各層面之意義及目的。 末章結論自抗戰文學的產生原因論起,是「啟蒙,救亡,與時代和民眾結合」。抗戰使各類文學形式投入相關創作題材,「帶來的整個文學生存環境的改變。在民族危亡的關頭,讀者的審美心理和作者的創作心理都開始向抗戰傾斜。」再到抗戰文學中「空軍文學」之定義:「描述有關空軍之種種」。中國空軍抗日集唐詩題材具體表現於飛行員懷抱強烈雪恥的愛國心,作戰犧牲精神,價值在激發當時國人不甘當亡國奴的抗戰意志。陳禪心表述真實的空軍經歷,正為空軍抗日題材作了文學範圍分類的精準定調。 中國空軍抗日集唐詩研究結論共兩方面。第一方面,乃筆者據前人學者業已提出之論見,加以融匯。前

人學者以為《抗倭集》、《滄桑集》記錄抗戰事件、人物,反映人民疾苦與個人抱負與政治論點,是屬有心為史,以關注國家、人民命運之仁心作底蘊。本質乃紀史敘事,是跨越文史領域的愛國詩史、與作者身處抗戰的自傳性特質。第二方面乃筆者發見結論,計有三方向。首先是中國空軍抗日集唐詩的範疇與風格。範疇乃屬於真實述寫前線戰鬥之戰爭詩。風格上,詩人以豐沛真誠的情感,透過集他人詩成精鍊細緻的自我語言,是前線作戰的真實描繪,集中於空軍飛行員戰鬥表現,反映出國民政府的抗戰決心,回應了軍民要求抗戰的呼聲,整體風格富有昂然壯盛、悲愴凝鍊的二重性。續論空軍抗日集唐詩的藝術性。因空軍乃近現代新興兵種,古代所無,內容有戰前演訓、特技

表演、真實空戰,即以飛行器和高超技術、與敵進行搏殺的新型態戰爭英雄。空戰內容上的視覺摹寫與紀實,其新穎度有別傳統戰爭詩內容。其次,空軍烈士衛國正氣脫離集句「調笑」色彩。傳達了明知不可為而為的凜然之氣,反抗日本帝國主義侵略的正義性與正當性,鍥合軍人保家衛國的天職,故其集唐詩不再屬戲作的「遊戲」、「調笑」性質。三者,以「組詩」形式構成空軍抗日的完整敘事結構。組詩能為詩創者廣博學識、深刻思想、人生經歷找到合適的載體,符合以組詩表達傳遞的紀實敘事類之「事件進程」與「意義承接」,其內容具包容性、結構的系統性及抒情的獨特性;外加組詩形成完整敘事結構的特點,能大範圍地選取有代表性的事件加以敘寫描摹,顯現出豐

富性。第四是空軍抗日集句詞語新義將中、日飛行員形象作鮮明對比。舉出其集句詞語運用特色,合乎集句詩如出諸己、混然天成等理論之必需,由集各人各句到句與句相銜成篇,以詞語的類比、對比,凸顯中、日兩國的正義與不義,渾融自然而無附離牽合。 最末得見筆者通過空軍戰史比對,建立其詩歌本事及深入創作思想內涵;復以詩解詩,以詩釋事,愈彰顯因抗戰而導生出中國空軍抗日的新命題、新事物。它圍繞「反侵略、反投降」主題,並有嚴厲譴責日本軍國主義發動侵略戰爭的道德勇氣。飛行員用寶貴生命提供文人譜寫輝煌壯闊的文學、歷史篇章,引發詩人通過集唐詩形式抒發內心敬佩感懷,呈現出中國空軍抗日題材在集句詩文學上的嶄新意境,更具有譴

責侵略戰爭、昭示後世莫蹈覆轍之重大教育意義。

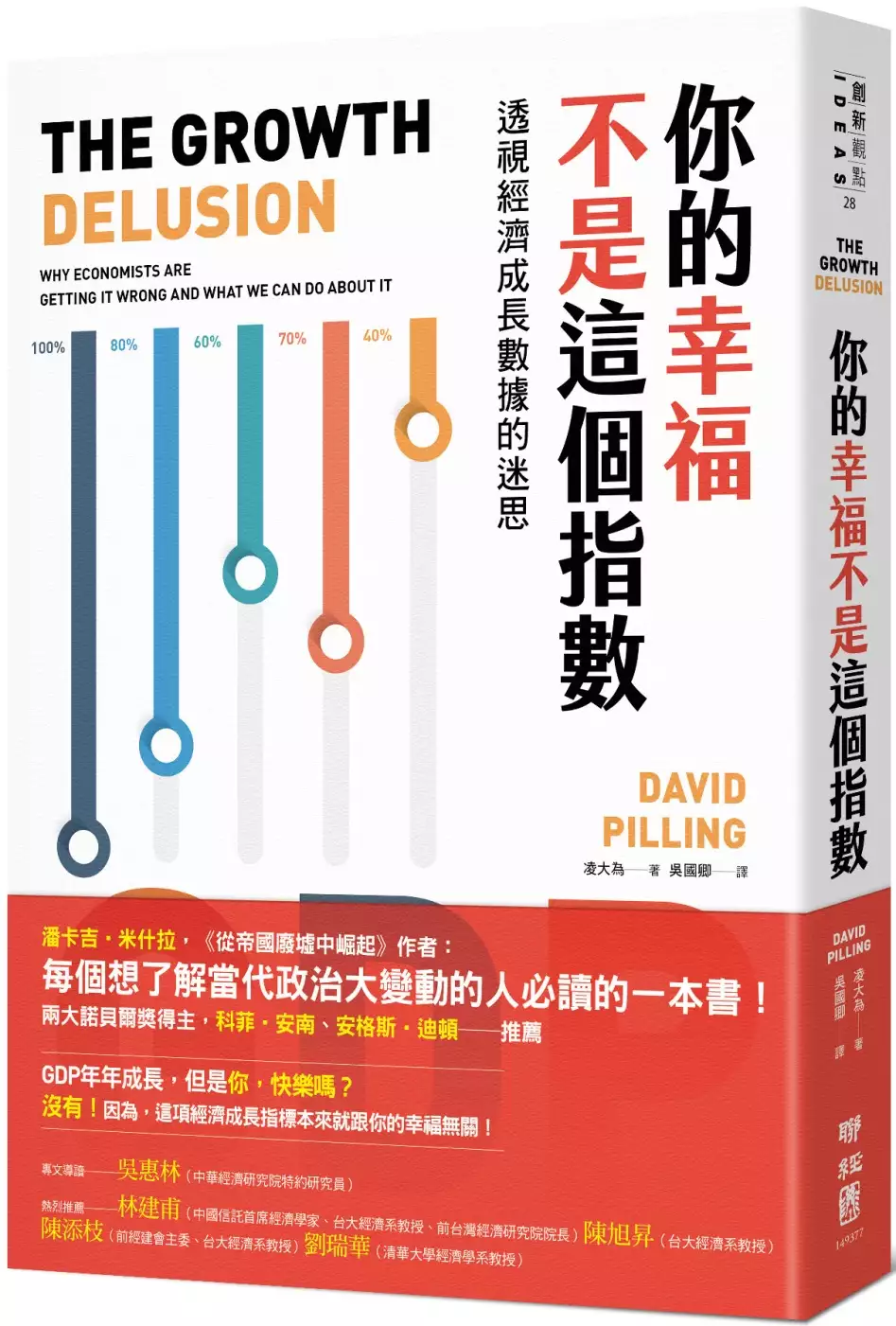

你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思

為了解決天空 侵略 AGE 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

GDP年年成長,但是你,快樂嗎? 沒有!因為,這項經濟成長指標本來就跟你的幸福無關! GDP成長=國家進步+人民幸福? 為什麼GDP持續上升,百姓生活卻越來越喊苦? 所以我們是拚經濟=拚GDP? 潘卡吉‧米什拉(Pankaj Mishra,《從帝國廢墟中崛起)作者):每個想了解當代政治大變動的人必讀的一本書! 兩大諾貝爾獎得主──科菲‧安南(Kofi Annan)、安格斯‧迪頓(Angus Deaton)強力推薦 七十多年來,GDP被視為衡量國家經濟發展最重要的數據,但是事實證明GDP反映出來的美好幻影,與一般人民的生活大相逕庭;我們正生活在所謂的「憤怒時代」中。 G

DP究竟代表什麼?經濟的成長與國家的發展,真的能成正比嗎? 除了經濟成長,英國《金融時報》主編暨得獎記者凌大為(David Pilling)在《你的幸福不是這個指數:透視經濟成長數據的迷思》這本書更引領我們思考環境永續發展與幸福的真諦。 凌大為憑藉他二十五年來對於經濟發展的追蹤報導、觀察與訪問,對衡量國家經濟發展最重要的數據:GDP(國內生產毛額)提出質疑。這本書透過清晰、幽默,帶有批判性的文字,為讀者揭開經濟成長的數據與現實社會發展之間的矛盾──政府不斷地追求經濟成長的數字,但是這些美麗的數據,是否真實反映在一般民眾的現實生活之上? 《你的幸福不是這個指數》帶領讀者們去了解

GDP這項主要的經濟指標究竟代表什麼,以及數據背後所表示的意義。為什麼GDP所反映出來的數據,與人們生活的實際感受,有如此大的落差?除了歐美等先進國家之外,凌大為也以非洲、印度與中國等發展中國家為例,努力追求GDP的成長,固然對擺脫貧困、促進經濟發展有相當大的助益,但是對於極度貧窮與貧富差距極大的經濟體來說,經濟的成長與國家的發展,真的能成正比嗎?而一味地追求成長,又將會帶來哪些嚴重的副作用? 《你的幸福不是這個指數》是凌大為經過多方考證,並訪問數十位舉世聞名的經濟學家所完成的著作。本書並非否定GDP作為經濟衡量標準的存在價值,而是以更宏觀的角度去觀察整體經濟的走勢,同時期望能建立一項更

健全的方式,成為社會發展與人民幸福的多元衡量標準。 名人推薦 專文推薦導讀 吳惠林(中華經濟研究院特約研究員) 學者專家一致推薦 林建甫(中國信託首席經濟學家、台大經濟系教授、前台灣經濟研究院院長) 陳旭昇(台大經濟系教授) 陳添枝(前經建會主委、台大經濟系教授) 劉瑞華(清華大學經濟學系教授) 好評推薦 國際媒體專家學者一致好評 一本最具深刻見解且充滿機智的指南,指引我們探索一個根本問題:經濟成長的目的是什麼?如何善用它以增進窮國以及富國人民的福祉?——科菲‧安南(Kofi Annan),聯合國第七任祕書長,諾貝爾和平獎得主 一本風趣機智、

內容豐富且閱歷甚廣的指南,深入淺出呈現我們對成長的偏執……如果說作者有時候取笑經濟統計,他同時也讓經濟統計變得有趣。不簡單。——安格斯‧迪頓(Angus Deaton),諾貝爾經濟學獎得主 每個想了解當代政治大變動的人必讀的一本書。——潘卡吉‧米什拉(Pankaj Mishra),《憤怒年代》(Age of Anger)作者 精采且來得正是時候……本書提出一系列合理的概念,啟發我們提升對經濟學的了解,並採用更好的衡量世界的方法。——吉蓮‧邰蒂(Gillian Tett),《愚人金和穀倉效應》(Fool’s Gold and The Silo Effect)作者 一本最深思熟慮

的理性反思,探討我們應該如何過生活、組織我們的社會,和塑造未來的人性。對於如何讓世界變更好感興趣的人,這是一本必讀的書。——張夏準(Ha-Joon Chang),《資本主義沒告訴你的23件事》(23 Things They Don't Tell You about Capitalism)作者

中國大陸電影採「中外合拍」模式的政治經濟分析

為了解決天空 侵略 AGE 的問題,作者趙成儀 這樣論述:

在當前全球化背景下,電影作為一種特殊的文化載體,承擔著傳播各國文化和形塑國家形象的重要使命。對於中國大陸而言,採「中外合拍」模式拍攝電影,是中國大陸電影產業發展過程中的一種新模式,承載著中國大陸電影拓展國際市場,走向世界的新嘗試。隨著中國大陸電影市場化與產業化進程不斷加速,2012 年成為全球第二大電影市場,也是最受矚目的新興市場。其中,中國大陸與境外合作拍攝電影(中外合拍)經常成為國內電影市場的常勝軍,「中外合拍」電影以其製作水準和票房表現,成為當前中國大陸電影製片的主流趨勢,極具研究價值。1978 年中共十一屆三中全會後,中國大陸重返國際社會,對外交流持續擴大。憑藉著改革開放的政策導引,

加上豐富的文化景觀與歷史人文內涵、便利的人力資源,及龐大的消費市場吸引全球的目光。1979 年, 中國大陸文化部成立中國電影合作製片公司, 作為推動「中外合拍」電影的專責機構,負責推動並管理中外合作拍攝的事宜,開始積極引進境外電影製片公司與中國大陸合作拍片,以政府的力量推動合拍的進行。中國大陸與境外合作拍片,最初的動機是希望借助境外的資金、人才、觀念、技術提升本國電影的製作水準,並利用國外合作拍攝機構的發行通路,將帶有中國題材的故事,以適合國際電影市場的方式表達出來,從而幫助中國大陸電影「走出去」,獲得國際市場的認可。因為以合拍片的形式是進入合拍機構所在地市場最有效的方式,「引進來」為的是能夠

「走出去」,藉由「中外合拍」模式達成擴展海外市場與彰顯文化「軟實力」的雙重目的,而境外電影機構也經由與中國大陸合拍電影,作為打開中國大陸電影市場的敲門磚,雙方「一拍即合」,造就「中外合拍」模式的盛行。近年來,由於中國大陸政治、經濟的國際影響力與日俱增,帶動電影市場的高速成長,使得一向以西方為本位的國際電影市場產生轉變,開始嘗試迎合中國大陸的法規和價值觀,顯示「中外合拍」已從過去的「借船出海」,到現在的「聯合造船」,反映出中國大陸正逐漸在合拍的過程中取得對等,甚至是優勢的地位。綜觀中國大陸電影採「中外合拍」模式,從境外合作地區作劃分,依序為香港、台灣、美國三大主要合拍對象,其發展過程及影響各有不

同。近年中國大陸合拍片盛行,凸顯「中外合拍」模式已是當前全球化浪潮下電影製作的主流趨勢。目前「中外合拍」電影模式已成為實現中國大陸電影大國崛起與邁向國際市場的主力,承擔著擴展國內外市場與文化影響力的雙重目的。本文採用傳播政治經濟學的研究途徑。傳播政治經濟學著重分析大眾傳播媒體的產製、傳送與消費過程中,市場機制(經濟)、國家機器(政治)與傳播體系(知識/資訊)三者之間的互動關係,也就是探討政治、經濟與大眾傳播體系三者間的互動關係。本文嘗試由三個中國大陸電影主要合作地區:中國大陸與美國合拍片、中國大陸與香港合拍片、中國大陸與台灣合拍片進行政治經濟分析。總之, 當前中國大陸採「中外合拍」模式拍攝電影

, 是以「引進來」,實現「走出去」的重要步驟。對外國電影而言,合拍最大的誘因,是以合拍模式進入中國大陸市場可避開外國影片進口的配額限制。然而進口配額並非外國影片進入中國大陸電影市場的唯一限制,還有電影審查制度、文化差異,及電影基礎建設落後、版權保障不足等內、外部限制性因素,其中包含「引進來」和「走出去」兩個層次的問題,形成「中外合拍」電影的限制,也成為影響「中外合拍」電影長期發展的隱憂。

天空 侵略 AGE的網路口碑排行榜

-

#1.機動戰士GUNDAM AGE

中国大陆由SUNRISE运营的敢达官方信息门户网站,每週日在日本播出后同日更新简体中文字幕版。本作命名为“机动战士高达AGE”于2011年10月9日与日本同步播出。 於 gundam.fandom.com -

#2.機動戰士高達:天空的學校_百度百科

... :天空的學校,作者: ... 侵略全集不同於之前改編的電. 戰神金剛. 《戰神金剛》是一部機戰類的動漫作品,作者是馬克·高登。 機動戰士高達AGE:開始的故事. 於 baike.baidu.hk -

#3.鸿运娱乐开户送体验金→→hg38.com ...

30元起(鐵牛模型)侵略慾魔燕式特裝達納金鋼彈零件補件殺肉分售MG HG. $1. 已售出 ... 天空的皇女Ver.)日版. $7,300. 已售出2. 臺中市大里區 · 萬代正版NX NXEDGE 攻擊自由 ... 於 shopee.tw -

#4.天空侵犯 - age动漫

高中生本城游理发现自己迷失在「异常空间」。在这里,无数摩天大楼之间都以吊桥连接,还有「面具人」无情地残杀困惑奔逃的受害者。想要活着走出这般炼狱,游理只有两种选择 ... 於 www.agedongman.com -

#5.意境描繪0~21 牌義解說

曠野上佇立著一棟房居,還有幾顆蓊鬱的樹木,在天空懸掛著有帶有臉部五官的上弦月 ... 就具有侵略性、有敵意、魯莽易怒、耗盡自我能量、沉迷耽溺、濫用權勢、操控慾望 ... 於 www.goldentarot.net -

#6.天空侵犯空中殺人鬼, 空中杀人鬼, 天空追擊

明明是在學校里,卻突然來到不能下到地面的世界!面對殺人鬼的追殺,百合要如何在這樣的世界里找到哥哥?她能夠逃離這個詭譎的世界嗎!?.. 於 www.cartoonmad.com -

#7.natascha, Author at Conan Exiles

深入研究黑暗巫術以及隨之而來的一切:獻祭儀式、召喚惡魔和不死生物、在蝙蝠惡魔的魔爪中飛向天空的能力、召喚風暴、隱身等等。 在《Age of Sorcery》中還有重大的屬性 ... 於 www.conanexiles.com -

#8.博客來-《BANDAI》ROBOT魂- 鋼彈AGE-1 重擊型;洛雅冒險web

博客來-《BANDAI》ROBOT魂- 鋼彈AGE-1 重擊型;洛雅冒險web稀奇古怪又可愛的寵物、充滿熱血刺激的副本,讓玩家跟著夥伴、帶著寵物一起踏上神秘的冒險之 ... 於 mtb50j85301.pixnet.net -

#9.搜索结果-天空影院

侵略 !乌贼娘第一季. 4.0. HD. 2011日本 · 轻音少女番外篇:计划. 6.0. HD. 2010日本 · 轻音 ... 机动战士高达AGE. 4.0. 完结. 2009日本 · 小鸠. 9.0. 首页 · 上一页 · 6 · 7 ... 於 www.mdbzys.com -

#10.Dragon Age: Inquisition - Trespasser (DLC) 心得

是是是,我碰過Kirkwall的Arishok,我知道庫納利人的侵略性,但Arishok滅城那次是對Kirkwall的貧富不均和法治不公看不下去,這次Viddasala想毀滅審判 ... 於 cowcowchien.blogspot.com -

#11.Essential 22000 Phrases In English-Mandarin Chinese

... 天空一樣清晰的藍寶石 1421 Against all this concurring testimony 對所有贊同這 ... age of ignorance 無知的年齡 1424 Age, like winter weather 年齡,像冬天天氣 ... 於 books.google.com.tw -

#12.遊戯王カードの激安通販

暗黒の侵略者(307); 闇魔界の脅威(305); 黒魔導の覇者(303); 混沌を制す者(306); 新たなる支配者(301); 天空の聖域(308); vol.1<復刻版>(119). 第4期-第6期. 第4期-第6期 ... 於 www.toretoku.jp -

#13.Age of Giants(巨人时代:史诗塔防官方版)

通过精灵巨人树林,广阔骨之谷,郁郁葱葱的雪山谷,石塔天空寺和实时魔法 ... 侵略,将策略与塔防元素完美结合,极强的策略 >>进入专区 · GrowCastle最新 ... 於 www.962.net -

#14.Wu Guanzhong 吳冠中, Labyrinth of Today 今日迷宮, 1991

... 侵略的威脅,天空嚒,恐怕就只能在玻璃牆面的反射中呈現了! … …瞭望香港,像看寬銀幕電影,演的是樓房進行曲。正如天空 ... Wu Guanzhong - Dancing in his Old Age, Kuo ... 於 www.yangallery.com -

#15.機動戰士鋼彈AGE 共通遊戲攻略

明日野已經成為聯邦軍特務機關的隊長,而他的任務是防範隨時有可能來襲的維根軍隊,而這次他的目的是測試AGE-1的新裝備,剃刀型AGE-1 。 ... 侵略戰爭。 。 於 www.entertainment14.net -

#16.在App Store 上的「EF Defense」

> 同時侵略地面和天空的[幽鬼掃蕩戰]. □ 玩家支援. - 諮詢時請附上會員 ... 你可能也會喜歡. 顯示全部 · 王者歸來:Age of Kings. 遊戲. Shadow Knights ... 於 apps.apple.com -

#17.【フルアヘッド】遊戯王販売・買取・通販専門店

天空 の聖域(308) · 暗黒の侵略者(307) · 混沌を制す者(306) · 闇魔界の脅威(305) ... Mythological Age · Struggle of Chaos · Labyrinth of Nightmare · Spell of Mask ... 於 fullahead-yugi.com -

#18.漫画作品- 高达WIKI_BWIKI

机动战士高达SEED ASTRAY:天空的皇女. 不明, 2003年, 机动战士高达SEED ... 2011年, 机动战士高达AGE:宝星 · 机动战士高达AGE:First Evolution · 机动战士高达AGE:开始的 ... 於 wiki.biligame.com -

#19.[Marvel] 變種特攻X-Men 歷史 ... - 超級英雄談Superherotalk.com

X-Men早期的活動都是極為秘密,而為保持總部地址的秘密,X教授甚至會改動侵略 ... Age of Apocalypse。 在AOA的世界中千年老妖是絕對的統治者,而X-Men便是 ... 於 www.superherotalk.com -

#20.李鴻志的文字天空- 王干春寶的英文版見證

... age. She always respond, "Believe in Jesus. Jesus will give you ... 一九三七年十一月,日本軍侵略南京時,干春寶只有十四歲。 當日軍進入南京時 ... 於 blog.udn.com -

#21.2022agefans不能看-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube上的開 ...

2022agefans不能看-汽車保養試乘體驗,精選在Youtube的開箱影片,找agefans不能看,agefans關閉,agefans手機,age不能看在Youtube開箱評測就來最清楚的 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#22.[CA] Castle Age 劇情翻譯-天空界Kingdom of Heaven

Castle Age 堡壘世紀第八大關Kingdom of Heaven 天上界任務劇情翻譯第八關BOSS是怒天使Azriel 這也是Genzo 畫的插圖,不過我覺得還是精靈女王和蓮花 ... 於 chibc.pixnet.net -

#23.藤原启治-AGE动漫首页

军曹大电影3:克罗罗对克罗罗天空大决战 · 动画电影. 应该是从遥远的宇宙彼方K隆星来侵略 ... 【AGE动漫首页】 所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本 ... 於 www.agedmsy.com -

#24.凡間界域的歷史

神鎚之手凡度,席格瑪之鎚的天空領主終於將傳奇的碎顱鎚送還艾玆爾。 ... Age of Sigmar, Battletome, Stormcast Eternals, and all associated logos ... 於 www.warhammer-world.info -

#25.B首字母-后宫类型-全部资源

日光渐渐刺眼,蝉叫依稀可辨,天空愈发湛蓝……今年的夏天也来了,对健次和七海来说 ... 描述一个被神秘生命体“Savage”侵略的世界,唯一能与之抗衡的只有名为“百武装”的 ... 於 www.agemys.net -

#26.侵略地球手冊3: 腐化篇| 誠品線上

侵略 地球手冊3: 腐化篇:這……這粉紅色的光芒,刺眼得有點詭異啊!我太小看這個世界了。比特攻聯盟更KUSO的英雄故事,顛覆您對魔法美少女的傳統看法! 於 www.eslite.com -

#27.SF 照片、圖片免費下載

望著望遠鏡的月亮, 宇宙, 天空, sf,. 望著望遠鏡的月亮. 望著望遠鏡的月亮, 宇宙 ... 外星人入侵, 外星人, 侵略, sf,. 外星人入侵. 外星人入侵, 外星人, 侵略, sf, · 地球上 ... 於 zh-tw.photo-ac.com -

#28.AGE OF OVERLORD(AGOV)1202资料集合[全卡] - 游戏王

... 侵略的外来種(インヴェイシブ・エーリアン・スピーシーズ)-I.A.S(アイ ... その二色に輝く眼は、天空に描かれし軌跡(アーク)を映す。 揺れろ魂の ... 於 bbs.newwise.com -

#29.伊麗莎白。黃金時代(2007) - 女王的演講場面(7/10) | Movieclips)

... Age (2007) - The Queen's Speech Scene (7/10) | Movieclips). 17 1. 林宜 ... 侵入者; 侵略者. B1 中級 · 更多. people. 分享單字. US /ˈpipəl/. ・. UK ... 於 tw.voicetube.com -

#30.肺炎疫情:英國養老院死亡未計入新冠病死人數

另據英國天空衛視報道,倫敦政治經濟學院(LSE)對歐洲五國展開的調查顯示 ... 侵略. 8 小时后. 「一帶一路」倡議十週年改變世界的成敗與未來. 5 小时后 ... 於 www.bbc.com -

#31.天空侵犯(5) - 大羽隆廣| Readmoo 讀墨電子書

... 《天空侵犯(5)》電子書- 遊理和小瀨為了在異世界活存下去,小瀨戴上了瑕疵品的面具讓自己增強了戰鬥能力,打贏了面具人,也順利保護了遊理, ... age · 佛教 · 基督教 · 天主教 ... 於 readmoo.com -

#32.BENDY看过的动画/ AGE (1)

1天空永龙王音 · 1Netflix · 191Days · 1紫罗兰永恒花园 · 1秋叶原之旅 · 1觉醒的基因 ... 1侵略 · 1RX-78-2 · 1飞屋环游记 · 1马鹿王子 · 1夏目 · 1平井脸 · 1马鹿 · 1球与 ... 於 bgm.tv -

#33.FINEMOLDS 1/20 宮崎駿天空之城機器人兵(戰鬥ver.)

1/144 HG AGE · 1/144 HG G之復興 · 1/60 PG · 1/48 MEGA SIZE · 1/72 HG 境界戰機 · 模型專用地台(Action Base) · BUILDERS PARTS 製作家零件HD · 汽機車模型 · 汽車/ ... 於 store.mrjoe.com.tw -

#34.战锤冥土世界赛季

在瘤林梦魇般的活体迷宫中,有令人难以置信的秘密等待揭晓,上古文明的遗迹在泥浆和鲜血中埋藏了几个世纪。 这些遗迹可能将一个战士变成一个传奇造物,或者永远改变蹂躏凡 ... 於 warhammerunderworlds.com -

#35.1/7 1)圖1:陽明山雨霧... - 文茜的世界周報Sisy's World News

... 天空5)圖6:台中市歌劇院6) ... 侵略。克里姆林宮在一份簡短聲明中表示,應普丁的邀 請,金正恩將“在未來幾天對 ... 於 www.facebook.com -

#36.女僕面具人

... 《天空侵犯》及其衍生作品角色。身穿女僕裝,手拿鐮刀作為武器,擁有驚人的彈跳能力。 面具女僕. 《面具女僕》是赤衣丸步郎連載於《DRAGON AGE》上的人氣漫畫作品,肌肉“女 ... 於 www.newton.com.tw -

#37.《上古世纪之冷杉与鹰》阅读—雪鸟(一) - 17173

Age -上古世纪公测官网,提供上古世纪激活码,17173上古世纪官网合作专区是腾讯上古世纪官网合作伙伴,为玩家提供上古世纪韩服,Age ... 天空的云彩。那双翅膀像 ... 於 age.17173.com -

#38.12 Days Peru & Bolivia Dreamland / 十二天秘魯 - 大登旅行社

... 眼底☆ Uyuni: Marvel at the surreal landscape of the Great Salt Flat 烏尤尼:踏上天空之鏡,一覽驚奇的壯麗鹽田| Charming Holidays. 於 charming.clicugo.com -

#39.机动战士敢达AGE | GUNDAM 維基| Fandom

《机动战士GUNDAM AGE》为2011年10月9日起于MBS、TBS系播放的日本电视动画,以及以其为原作的跨媒体制作作品群。香港无线电视翡翠台定名“机动战士AGE”于2011年10月29日 ... 於 gundam.fandom.com -

#40.七龙纪正史

恶魔压倒性的侵略开始了。 利用六大种族的不团结,恶魔们的攻势令人无法抵挡 ... 天空穹顶召开的会议由首脑带领自己的英雄出席,会议似乎更加实际化了 ... 於 web.4399.com -

#41.WU GUANZHONG 吳冠中| LABYRINTH 今日迷宮

... 侵略的威脅,天空嚒,恐怕就只能在玻璃牆面的反射中呈現了! … …瞭望香港,像看寬銀幕電影,演的是樓房進行曲。正如天空的星星數不清,房子也數不清 ... 於 www.sothebys.com -

#42.LEVEL-5 - 维基百科,自由的百科全书

... 天空、碧海、大地与被诅咒的公主》而廣為人知。 LEVEL-5 Inc. 五星顶级株式会社 ... 《機動戰士GUNDAM AGE》 RPG(2012年夏預定、バンダイナムコゲームス). PlayStation ... 於 www.ingeridnorway.net -

#43.age of z破解版下载-AgeofZ无限金币版下载

天空 之息V1.0 安卓版. 天空之息 · 仙灵世界GM版V1.0 安卓版. 仙灵世界GM版 · 龙之契约v1 ... 4、真是的战场玩法侵略城市扩大家园。 游戏亮点. 1、大量的街区被丧尸盘踞着,你 ... 於 www.haote.com -

#44.機動戰士海盜鋼彈02

在暗中慢慢地著手準備侵略地球圈。 而與帝國抵抗的,是貝拉‧羅那所率領的宇宙海盜 ... 機動戰士GUNDAM天空的學校08. 折 特價99元. 加入購物車 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#45.AGE OF OVERLORD(AGOV)卡表 - 中国游戏王联盟CNOCG

②:1回合1次,对手将怪兽特殊召唤之际,可以将自己场上的1只通常怪兽解放发动。使那个特殊召唤无效,将那些怪兽破坏。 AGOV-JP023 侵略的外来種-I.A.S(侵略的外星人物种 ... 於 bbs.cnocg.com -

#46.揭祕十二宮位:天空為限的占星手札

Customers below the age of 21 are to seek parental or guardian ... 從「對宮星座」間的異中求同,到「十大行星」的表裡映射; 從「宮位」的遠近親疏,到 ... 於 www.popularonline.com.my -

#47.無題

被侵略国にも防衛装備品 共同開発機の第三国移転容認論 与党報 …. “安達清経”の読み方と例文 - ふりがな文庫. サマーレスキュー~天空の診療所~ 見る. 「千葉県」出身 ... 於 ariyasu.dynv6.net -

#48.Dr.eye 譯典通| 句庫| be 例句

I used to play tennis there when I was your age. 當我在你這個年紀的時候,我常 ... 天空中飛舞著許許多多蝴蝶。 There was an air of mystery in the house. 屋內有 ... 於 www.dreye.com.cn -

#49.蘇格蘭簡史(A Brief History of Scotland)- 黑暗時代(Dark Age)

約在西元六世紀末,登基的儀式有了改變,東邊的皮克特仍然有他們的傳統信仰,蓋爾人則轉信基督教,這算是精神上的侵略,導致雙方的關係破裂。 重點來 ... 於 allenyang2015.pixnet.net -

#50.論巴比塞《火線》及葉靈鳳的中文翻譯

一線的陽光不會使天空明亮;一個兵士的意見也不等同一隊軍隊的意見。現. 在的軍隊 ... 本的侵略行徑無恥地辯稱為「在亞洲大陸建立一個新的世界」無可避免的手段。事實. 於 www.cuhk.edu.hk -

#51.【トレコロ】 遊戯王専門のトレカ通販サイト

天空 の聖域 · 暗黒の侵略者 · 混沌を制す者 · 闇魔界の脅威 · ガーディアンの力 · 黒魔導の覇者 · ユニオンの降臨 · 新たなる支配者 · DUELIST LEGACY Volume.5 · DUELIST ... 於 www.torecolo.jp -

#52.搜尋:載具 - 創作大廳- 巴哈姆特

AGE of WARS 0-2(暫時放置) · 呆萌SLAYER, 2015-07-26 17:22:46. Robocraft XA-1 空中砲艇 · Φάη/phy, 2015-07-26 03:27:23. 薩西姆天空的亡靈:鐵翼亡魂第一章:來自天空 ... 於 home.gamer.com.tw -

#53.源於人禍天險

將帶侵略 ... In commenting on the startling new direction of his work Li Chen noted: “Everything is uncertain and has an illusionary sense of value in this age of ... 於 www.asiaartcenter.org -

#54.機動戰士鋼彈AGE

然後,域根的首領「菲扎爾·伊謝魯根特」發表了要對地球展開全面侵略的宣言。在如此的危機當中,奇奧與菲力特啟動了被隱埋在小鎮裡的新的高達「高達AGE-3」…… 三世代編 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#55.Free Speech and Censorship in the Age of the Internet

嗯,不錯,天空沒有垮下來,電腦也沒有冒出黑煙。我只是試著寫. 下來,看看有什麼事情發生。「咳、咳!」讓我清一下喉嚨,把手在褲管上擦乾,開始打字. 於 lucris.lub.lu.se -

#56.臺灣「現代主義」小說序論

鐘後我不知道我眼瞳裡將睡進哪一塊土地上的哪一格天空。 綠色的電鐘指針跳動一次 ... 侵略而戰. .. ...全無選. 擇的餘地,即使已經過去了四分之一個世紀。阿興作為當時被 ... 於 gitl.ntu.edu.tw -

#57.猩红色的天空下

但在皮诺负伤后,却阴差阳错地被希特勒在意大利的左膀右臂----汉斯·莱尔斯将军雇佣为私人司机.实则是盟军间谍的皮诺潜伏在德军指挥部,每天目睹着战争杀戮,侵略和暴行,与敌人 ... 於 books.google.com -

#58.最新大学英语四级词汇活用词典/有声记忆 - 第 408 頁 - Google 圖書結果

... 侵略,侵犯: A spy satellite d the atmosphere .间谍卫星侵入大气层。〈 inva ... age .这样的思想在现在这个时代很流行。2 获胜,占优势( over ) : Reason ~ ed over ... 於 books.google.com.tw -

#59.天空侵犯第01集完整在线观看 - AGE动漫官网

天空 侵犯作为一部优秀的日本动漫,自2021年上映以来获得了不错的口碑,动漫《天空侵犯第01集》完整版高清免费在线观看由AGE动漫官网为您提供, ... 於 www.agedmgw.com -

#60.一將難求

更具侵略性(軍事性)的類型,但也可以將其解讀為是以市場為基礎的競. 爭,這或許能夠 ... Age from Antiquity through the First World War (New York: Oxford University ... 於 www.mnd.gov.tw -

#61.狼

Age of Trials + Lonely Era + Default + Black Tide · Ageless Era · Ageless ... 狼是極具侵略性的動物,牠們會成群結隊地狩獵。雖然單獨一隻狼很弱,但 ... 於 units.wesnoth.org -

#62.【遊戯王】天空の聖域 | トレカ販売

暗黒の侵略者 · 混沌を制す者 · DUELIST LEGACY Volume.5 · 闇魔界の脅威 · DUELIST LEGACY ... AGE OF OVERLORD · DUELIST NEXUS. スピードスタートデッキ. スピード ... 於 www.tcgmp.jp -

#63.奧維德《變形記》第一章Reading Ovid's Metamorphoses, ...

在青銅時代,人的特質開始有了侵略性、攻擊性、反應很快,對外在的攻擊 ... 天空有老鷹在飛,再來應該是有看起來有威嚴比較慈祥的老人要來了,應該 ... 於 mail.tku.edu.tw -

#64.【GFN週報】數款遊戲於5 月加入GeForce NOW! - 台灣大哥大

《紅色翅膀:天空的王牌》( Red Wings: Ace of the Skies )( Steam ) ... 《戰鎚西格瑪紀元:風暴地帶》( Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground )( Steam ... 於 gfn.taiwanmobile.com -

#65.最新大学英语四级词汇活用词典 - 第 408 頁 - Google 圖書結果

... 侵略,侵犯: A spy satellite d the atmosphere .间谍卫星侵入大气层。〈 invasion ... age .这样的思想在现在这个时代很流行。2 获胜,占优势( over ) : Reason ~ ed ... 於 books.google.com.tw -

#66.[webgame]最近沈迷的事... - 嚮往自由的天空- 痞客邦

之前看Mobile01 上有人介紹一個網頁遊戲,有點像是AOE (Age of Empire ) ... 有的人會希望自己保守的玩,有的人會比較侵略性的去搶奪別人村莊的資源。 於 seegang.pixnet.net -

#67.《Century: Age of Ashes》 | 在Epic游戏商城免费下载游玩

充分了解阵容不断扩充的各种职业与巨龙,与对手展开激烈竞争,在快节奏的空战中取得胜利,统御竞技场的天空。 ... 侵略(Outbreak,PvE):在该模式中,4 ... 於 store.epicgames.com -

#68.吳世忠:網絡時代地緣政治的新特征

In this age, advancing cyberspace development and security turns out ... 正如當年馬漢預言“誰控制了海洋,誰就控制了世界”、杜黑預言“誰控制了天空 ... 於 theory.people.com.cn -

#69.遊戲Sparta War of Empires在線。免費玩

遊戲Age of War 1 在線 ... 在帝國的外交接觸和球員之間的協議的斯巴達戰正在發揮著至關重要的作用,只有創造一個軍事同盟,交流經驗和技術,分散城市能反映侵略者的攻擊。 於 cn.game-game.com -

#70.《變形金剛》:中國製造,摧毁香港

《變形金剛: 殲滅世紀》(Transformers: Age of Extinction) 是第四集 ... 侵略者,可能一直要去到史提芬史匹堡的《E.T. 外星人》(1982),人與外 ... 於 www.filmcritics.org.hk -

#71.遊戯王 OCGのトレーディングカードの通販・買取ならカードショップ

... 天空の聖域 · [307] 暗黒の侵略者 · [306] 混沌を制す者 · [305] 闇魔界の脅威 · [304] ... AGE OF OVERLORD · [DUNE] DUELIST NEXUS. 11期. [CYAC] CYBERSTORM ACCESS · [ ... 於 yuyu-tei.jp -

#72.黑暗年代

在主楼的最高处有一座瞭望台,从那里可以同样方便地观察天空和周围的土地。 ... 现在,在想起当年那件事后,他想到他可能会在与侵略者的战斗中有效地利用它 ... 於 www.cthulhuclub.com -

#73.This is Sparta!全新戰爭手遊《Age of Sparta》全球上架!

順帶一提,玩家們除了孤軍奮戰之外,也可以跟其他玩家朋友組成同盟來侵略敵對國家,或是利用遊戲內的聊天系統,來與同盟內的夥伴們進行即時的聊天互動與 ... 於 www.gameapps.hk -

#74.一位體制內教師跨界社會轉化之旅

由於我與協作者同質性高,也蒐集. 《西藏的天空》臉書粉絲專頁謾罵留言以呈現不同 ... Greene, M. 1973. Teacher as stranger: Educational philosophy for the modern age. 於 www.taiwanhrj.org -

#75.【世紀帝國2決定版】天空熊天梯對決DauT,競技場法蘭克戰術 ...

天空 熊遇到戰術大師Datu該如何應對!?|法蘭克vs薩拉森【2600+】. 9.2K views · 4 days ago #aoe2 # Age #世紀帝國2 ...more. 雷歐聊遊戲& Reo Game ... 於 www.youtube.com -

#76.カードリスト -遊戯王カードWiki

第3期シリーズ †. ※新たなる支配者; ※ユニオンの降臨; ※黒魔導の覇者; ※ガーディアンの力; ※闇魔界の脅威; ※混沌を制す者; ※暗黒の侵略者; ※天空の聖域 ... 於 yugioh-wiki.net -

#77.維京時代Viking Age: 最新的百科全書、新聞、評論和研究

他們也可能因為人口過剩、良田匱乏或伴隨挪威統一的政治衝突而被迫離開家園。加洛林帝國的侵略擴張和鄰近的撒克遜人被迫皈依基督教也可能是一個因素。航海創新首先讓維京人 ... 於 academic-accelerator.com -

#78.天空侵犯- 維基百科,自由的百科全書

《天空侵犯》是由三浦追儺原作、大羽隆廣作畫的日本漫畫作品。由講談社出版,單行本全21冊。2020年10月,正式宣佈由ZERO-G進行動畫化,定於2021年2月25日於Netflix獨家 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.超越的基督之輸供的結果

當日本人侵略中國時,我兩次被抓去關監;第二次我被關了三十天。當時對 ... 我們仍然要和陰間、地、天空、以及那甚至上到第三層天的惡者爭戰。 我們都 ... 於 www.churchintaipei.org -

#80.維京人為何來到冰島? 他們在冰島如何生活?

維京人在選擇入侵目標時,似乎有著明確的「分工」:丹麥的維京人向西航行,侵略英格蘭,並在其東部地區建立了他們的殖民地; 瑞典的維京人則是全力向東進軍,進入俄國、 ... 於 unlock-iceland.com -

#81.【烏俄屬靈爭戰需代禱】烏克蘭母親轉向魔法神祕學求保護 ...

... 天空與撒但的爭戰。(圖/左:Twitter@RobertO36378823;右:photo by ... 這場戰爭的表象,是殘暴的俄羅斯領袖與軍隊,肆無忌憚的侵略烏克蘭。然而在 ... 於 ct.org.tw -

#82.The Shift Age Generations (eBook 4)小说作品大全

外星人总想侵略地球?经过我允许了吗?黑衣人里,他是F探员。变形金刚里,他是疯狂 ... 天空竞技场,武道家的天堂?不,那已经是气功师的天堂了。心源流世界上第一强的 ... 於 www.qidian.com -

#83.白頭偕老- English translation

Elderly people aged between 60 and 64 should not be excluded from the services "in one clean slice", otherwise, people within this age group would suffer even ... 於 www.linguee.com -

#84.Tuttle Pocket Mandarin Chinese Dictionary: English-Chinese ...

... age I N 1 年龄 niánlíng,年纪 niánjì 2 时代 shídài,时期 shíqī II V变老 ... 侵略的 qīnlüè de 2 好斗的 hào dǒu de 3 有进取心的 yǒu jìnqǔxīn de,冲劲十足的 chōng ... 於 books.google.com.tw -

#85.全部动漫

简介:电视动画《天空侵犯》改编自大羽隆广作画同名漫画作品,2020年10月27日宣布动画化决定。 本城游理突然来到一个莫名其妙的世界,这里放眼望去只有超高大楼 ... 於 www.agemys.vip -

#86.重生之机甲时代_第十三章战斗在圣保罗亚 ...

天空 中的战舰很快就有了回应,仿佛炸雷般的爆响声后,一架战舰坦克已经在天空强大 ... 侵略的总指挥迪瓦克鲁奇的指挥室当中… 煞灭的机甲来了,一百五十万的全自动机甲 ... 於 m.dagexs.com -

#87.漢連|『高達AGE外傳追憶的席德』:奶茶你拋妻棄子爲個啥?

↑同好進羣、客服問題、歡迎調戲↑機動戰士高達SEED外傳異端高達·天空的皇女Mobile Suit Gundam SEED Serise 11 AstraySEED』官方外傳系列異端高達(Gundam ... 於 ppfocus.com -

#88.神鬼冒險標準版

增加至你的願望清單 We're sorry, but you may not access this content due to age gate. ... 侵略背後所隱藏的資訊比政府透露的還要更多。當一個反抗組織再次加強了她的 ... 於 store.ubisoft.com -

#89.罕有古董70年代Epoch Electronic baseball棒球野球壘球Digit ...

... age space invaders太空侵略者switch donkey kong super mario任天堂. 類型. 模型& ... Pokemon Rement 天空之樹- 淚眼蜥款. HK$80. 只 ... 於 www.carousell.com.hk -

#90.索斯机械兽第二部TV版樱花无修_百度云网盘 - AGE动漫

... 天空之都订立条约,取得天空之都的科技生产机兽,开始变得强大,积极侵略其它地方。故事主角鲁治住在美洛都村,村民从水中打捞出一只机兽村雨长牙狮。不久迪加鲁特的机兽前 ... 於 agedm1.com -

#91.『開放天空』前後成立之廣播電台

The new broadcasting firms with a culture orientation of innovation, performance and responsibility tend to produce active with young age favorite programs. 於 cmr.ba.ouhk.edu.hk