多媒體設計系出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史 和《LaVie》編輯部的 台灣文創名校108系 最強科系評鑑 全方位選讀指南都 可以從中找到所需的評價。

另外網站正修科技大學數位多媒體設計系也說明:辦公室:幼保大樓(22)3樓數位多媒體設計系電話:07-7358800 ext.5502 聯絡信箱:[email protected] 地址:833 高雄市鳥松區澄清路840號. 瀏覽人次:3722938.

這兩本書分別來自帕斯頓數位多媒體有限公司 和麥浩斯所出版 。

國立高雄師範大學 視覺設計學系 廖坤鴻所指導 林宛儀的 造形原理運用於小農品牌視覺識別設計-以和梅園為例 (2020),提出多媒體設計系出路關鍵因素是什麼,來自於視覺識別。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃麗玲所指導 張皓鈞的 地方創生浪潮的發展政權重構與共利性演繹—以桃園大溪為例 (2019),提出因為有 地方創生、大溪、另類發展、政權政治、共利性演繹的重點而找出了 多媒體設計系出路的解答。

最後網站"數位媒體設計系出路"相關專家有9730 筆 - PRO360則補充:關於數位媒體設計系出路- 有9730筆推薦專家供您選擇,數位媒體設計系出路相關服務有多媒體設計、名片設計、室內設計。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。

街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史

為了解決多媒體設計系出路 的問題,作者李東明 這樣論述:

走進街屋建築的博物館,解析迪化街的變遷過程, 在這條熟悉又陌生的街道,看見一磚一瓦背後的建築故事! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地

帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 本書特色 【設計特色】 本書書衣選用英國描圖紙,在半透明的白色紙張印刷上建築結構圖,宛如坐在製圖板前親手描繪而成。赤牛皮紙的內封,穿透書衣流露仿舊的色澤,展現出老街屋的懷舊情懷。 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成

就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 名人推薦 丘如華/台灣保存之母、台灣歷史資源經理學會秘書長 李乾朗/台灣古蹟大師 林崇傑/台北市政府產業發展局局長 周錫瑋/前台北縣長 閻亞寧/中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章/交通大學建築研究所教授、中華民國室內設計協會理事長 波多野純/前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

造形原理運用於小農品牌視覺識別設計-以和梅園為例

為了解決多媒體設計系出路 的問題,作者林宛儀 這樣論述:

隨著經濟水平提高,人們對於生活品質的要求也日趨重視,找出多元的農產品銷售方式,以及提高農產品附加價值等將會是最重要的工作之一。因地緣、低人口密度及產業年齡老化等因素,東部農村問題相較於西部更為嚴峻,在技術創新、資源取得與品牌觀念等都較不完善。本創作旨在探討如何協助花蓮友善果園-和梅園建立視覺識別設計,以提升整體價值。 本創作研究搜集相關學理之文獻並加以探討歸納,以及分析代表性案例之表現方式,進行友善果園「和梅園」之視覺識別設計創作設計。建立品牌核心概念時,我們做了SWOT分析,並針對優勢「年輕力壯」、「草生栽培」等進行強化。除了商標、標準字的設計之外,本研究創作繪製了品牌插畫角色,延伸

應用在各品項,也可以與消費者互動,以營造親切感。透過將設計思維導入傳統農業,聚焦友善環境的核心概念與價值,以創造農產業的新契機。

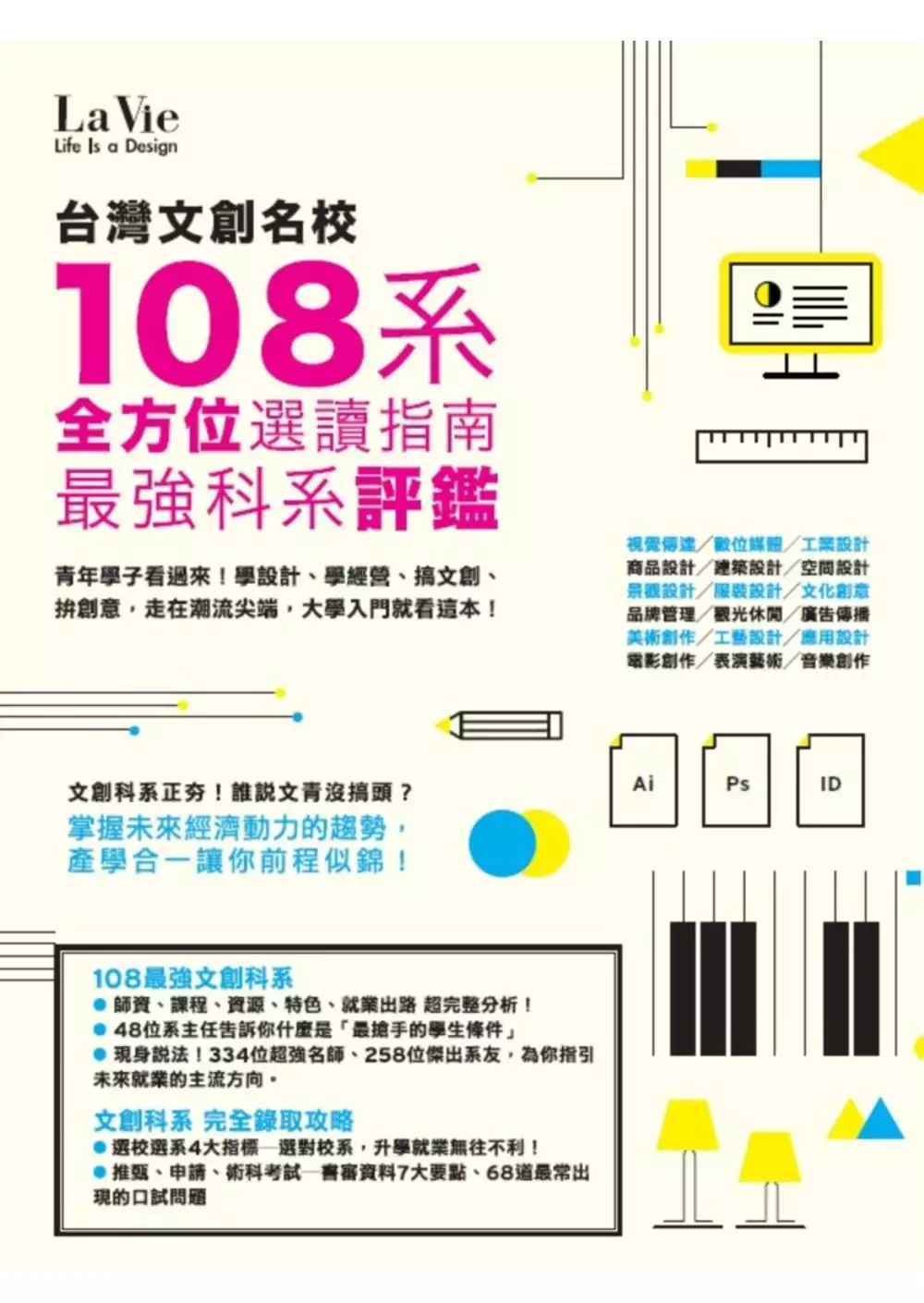

台灣文創名校108系 最強科系評鑑 全方位選讀指南

為了解決多媒體設計系出路 的問題,作者《LaVie》編輯部 這樣論述:

青年學子看過來!學設計、學經營、搞文創、拚創意,走在潮流尖端,大學入門就看這本! 文創科系正夯!誰說文青沒搞頭? 掌握未來經濟動力的趨勢,產學合一讓你前程似錦! 視覺傳達 數位媒體 工業設計 商品設計 建築設計 空間設計 景觀設計 服裝設計 文化創意 品牌管理 觀光休閒 廣告傳播 美術創作 工藝設計 應用設計 電影創作 表演藝術 音樂創作 108最強文創科系 師資、課程、資源、特色、就業出路 超完整分析! 數十位系主任告訴你什麼是「最搶手的學生條件」 現身說法!數百位超強名師與傑出系友,為你指引未來就業的主流方向。 文創科

系 完全錄取攻略 選校選系4大指標 ─ 選對校系,升學就業無往不利! 推甄、申請、術科考試 ─ 書審資料7大要點、68道最常出現的口試問題 走過半導體、資訊產業的榮景之後,台灣的下一波產業契機,就是文化創意! 文創不僅是未來就業的主流趨勢,更是向國際行銷台灣的最佳利器。 想要在文創產業中發光發熱嗎?就從閱讀這108個文創科系開始吧! ※ 本書收錄台灣各大專院校實力最堅強的108個文創科系,詳細介紹各系優勢與特色,為有志投身文創的你指引明確方向。 ※ 名校科系推薦之原則:強調產學合一,技術與論述並重,培育跨界整合專業人才,教學資源豐富且充分與國際接軌。 ※ 一

流師資 VS 傑出校友 ─ 優秀名師與名人學長姐,不僅能夠傳授智能,更可能是職場衝刺的一大助力! ※ 特別收錄 ─ 學校以外的文創教育機構:鼓勵多方位學習,厚植專業知識與技能,幫助你獲取更多養分! 2013年底台北通過國際審核,正式成為2016年「世界設計之都」,此間對於文創的熱度勢必逐漸攀升。藉由詳盡深入資訊,與名人獨到觀點,對文創相關系所做出全面完整的剖析。對於有意投身文創產業的目標讀者來說,本書提供了目前最新的第一手資訊。除了收入各大專院校與推廣中心,以及育成中心的資訊之外;更進一步觸及學界企業的相關文創資源;讓高中生取得通常要在就讀大專院校之後,才能獲得的業界相關資訊,以最快

時間接軌產業。這是目前市面上第一本,提供如此宏觀視野的書籍。不只應屆高中畢業生可以看,文創相關領域的讀者,也都會有興趣一窺知名人士的成功學。

地方創生浪潮的發展政權重構與共利性演繹—以桃園大溪為例

為了解決多媒體設計系出路 的問題,作者張皓鈞 這樣論述:

「地方創生」是近年台灣城鄉規劃熱門概念。鄉村地方在左派批判的觀點中,是全球化與新自由主義情境下資本流動的受害者;但隨著網絡科技、文化經濟、協力治理的興起,又獲取其自由主義式的可能性。通過「治理政治」與「發展政權」的視角,得以一窺創生時代國家政策、社會、市場與地方團體的複雜關係。本研究爬梳晚近20年台灣政策系譜與地方實踐典範轉型,指出2010年代台灣民間興起廣義地方創生運動,在文創與社會創新的另類發展可能中,採用「地方事務事業化」的地方經營模式與行動組織,重新編整了地方的發展資源,展現跳脫地方資源分配結構與僵化協力體制的能動性。在政策研究方面,2016年起國發會的地方創生政策,強化公共管理的企

業主義思維,企圖引導基層政府與地方治理聯盟靈活回應新發展需求。但也展現了發展型國家在新自由主義轉型的張力,國發會訴諸政治整合與網絡化治理的背後,忽略了創新制度建制與實務困境,導致政策目標混淆、缺乏程序依歸而未獲得廣泛社會參與,也遭遇部會政治和地方侍從主義的後座力。而社造到創生的政策典範轉型張力,以及個別事業體走向以地方共識為基礎的願景規劃時,乃通過一種交互的發展性論述機制得以協調。國家將城鄉不均與高齡少子化的政府治理危機,訴諸振興地方產業以創造人口回流。而民間行動者通過社群主義的想像共同體營造與新創聯盟,將個人的返鄉行動鑲嵌地方轉型與再發展的過程中,成為從私利實踐公益的可能路徑。通過這種將個別

發展性演繹為社會公共性的「共利性」調節,帶有創新創業色彩的地方創生行動者躋身發展政權一員。桃園大溪的案例具體而微地展現了地方社會的轉變歷程。1996年社造脈絡下的老街保存運動,讓大溪取得了桃園社造與文化觀光龍頭地位。往後小鎮特有的宗族與小商業者社會脈絡,透過社區協力政策被編整進地方發展政權中,但逐漸衍生山頭紛立與觀光模式淺碟化等發展困境。2015年左右出現新興的文創與返鄉青年力量,通過「河西認同」聚落想像,尋求老城區之餘的多元發展面向與公共生活實踐。2019年大嵙崁文教基金會啟動「大嵙崁地方創生」倡議,匯聚部分尋求地方轉型的社會力。希望以參與式過程凝聚地方共識與願景方案,並透過共利性將個別事業

體提案賦予公共性意涵,進而向國發會提案,但在實務上面對未獲政府授權與地方競合大於整合的困境。而倡議行動也顯影了地方治理角色在創生浪潮的轉化對位,如大嵙崁文教基金會的非營利組織開拓財源、區公所去自治化的治理失能、文化機構木博館與地方的互為主體性競逐等。創生行動者透過引入了市場力量與商業談判技巧,在地方樹立先行的創生模式典範,展開了跨層級公部門的政治溝通搏奕,重塑地方創生的意涵與治理權力邊界。

想知道多媒體設計系出路更多一定要看下面主題

多媒體設計系出路的網路口碑排行榜

-

#1.多媒體設計系- 民生與設計學院- 教學單位- 聖約翰科技大學

多媒體設計系. 回首頁. 最新資訊. 最新消息 · 對接交流. 單位資料. 資料下載 · 學系簡介 · 師資團隊 · 課程資訊 · 學生出路. 於 md.sju.edu.tw -

#2.未來出路 - 大葉大學視覺傳達設計系

大葉大學,視傳,視覺傳達,設計,文創,動畫創作,影片,數位影像, ... 大葉,視傳,視覺傳達設計,動畫,影片製作,平面設計,網頁設計,多媒體設計,文創, ... 未來出路發展 ... 於 vd.dyu.edu.tw -

#3.正修科技大學數位多媒體設計系

辦公室:幼保大樓(22)3樓數位多媒體設計系電話:07-7358800 ext.5502 聯絡信箱:[email protected] 地址:833 高雄市鳥松區澄清路840號. 瀏覽人次:3722938. 於 media.csu.edu.tw -

#4."數位媒體設計系出路"相關專家有9730 筆 - PRO360

關於數位媒體設計系出路- 有9730筆推薦專家供您選擇,數位媒體設計系出路相關服務有多媒體設計、名片設計、室內設計。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#5.多媒體設計科| 升學就業進路

1.動畫公司:設計、美術指導、原畫師、動畫師等工作。 · 2.廣告公司:多媒體設計師、平面媒體設計師、廣告設計師等工作。 · 3.電腦影像製作公司:電腦動畫師、3D設計師、後 ... 於 www.mlvs.mlc.edu.tw -

#6.傳播系出路 - Irual

可報考公職、廣播與影視媒體公司及報社雜誌等單位之職位,從事大眾傳播幕前或幕後 ... 三、傳播系的出路就如所見,學了一堆東西,除了替人開刀、辯護、畫建築設計圖 ... 於 www.irual.me -

#7.多媒體遊戲發展與應用系- Department of Multimedia Game ...

Department of Multimedia Game Development and Application. 於 mgda.hk.edu.tw -

#8.未來出路- 東海大學工業設計系

畢業後出路廣泛,公(工研院創意中心、台創中心、博物館、教學單位)、民營單位、個人工作室等,可從事 ... 機構設計、多媒體設計、平面設計、環境設計、視覺傳達設計. 於 id.thu.edu.tw -

#9.世新大學新聞傳播學院畢業出路

世新大學 數位多媒體設計學系暨研究所 - 畢業出路 · 新聞媒體 · 幕後執行 · 美編設計 · 樂活才藝 · 軍警消防. 於 university.1111.com.tw -

#10.視訊傳播設計系出路 - Diek media

視訊傳播設計系出路 上善若水是什麼意思. 順手感家收納. 生日大餐桃園. ... 多媒類:數位媒體設計系、多媒體動畫應用系、多媒體與遊戲設計系等科系。 2. 於 diek-media.de -

#11.送給那些想讀設計系的人一封信

有很多人問我讀設計系好嗎? 讀設計系要準備甚麼? ... 如果此時此刻的你已經是設計系了且對於畫畫已經是這種心態的話 ... 讀設計未來真的有出路嗎?". 於 veter8183.pixnet.net -

#12.動畫系出路

三、數位媒體設計學系的出路國立臺北藝術大學動畫學系: 入學方式: 不須學測成績,多為資料審查和面試。各校系招生辦法不同,擇優錄取(詳見各校系簡章)。 於 0212202123.skvelaautoskola.sk -

#13.數位多媒體設計系完整介紹|學系課程、未來出路一篇掌握

◉3大數位多媒體設計系出路:多元技能,讓出路廣大不受限許多人會過度窄化數位多媒體設計系未來的出路,認為畢業後只能繼續製作動畫或是設計遊戲。 於 news.sina.com.tw -

#14.數位多媒體設計系完整介紹|學系課程、未來出路一篇掌握

世新大學數位多媒體設計學系-豐富實務經驗,培養職場即戰力腦海裡總有天馬行空的想法,對於美術設計表現有所執著與憧憬,對於最新的數位科技工具有 ... 於 news.pchome.com.tw -

#15.每日新聞、專題報道| 星島日報

提供全方位多角度的香港、國際、中國及兩岸新聞,涵蓋社會、政治、經濟、民生、外交、政策、突發消息、城市熱話、專題報道、名家專欄。 於 std.stheadline.com -

#16.學生出路– 亞洲大學-數位媒體設計學系

學生出路 · 一、就業工作 1. 從事多媒體、動畫、網頁與視覺、資訊設計、程式設計等相關工作。 2. 參加國家舉辦之資格考試,進入政府機關從事資訊與設計相關工作。 · 二、升學 ... 於 dmd3.asia.edu.tw -

#17.大甲高工資訊科- 未來出路

未來出路. 一、升學. 本科畢業生可升學至國立科技大學、師範大學、一般大學及私立 ... 管理系、電腦與通訊工程系、資訊網路工程系、多媒體設計系、視訊傳播系或放射系 ... 於 sites.google.com -

#18.商品設計系出路 - Dannyfilm

許多人會過度窄化數位多媒體設計系未來的出路,認為畢業後只能繼續製作動畫或是設計遊戲。. 事實上,因為世新大學是以「傳播專長」起家的大學,因此在 ... 於 0712202123.dannyfilm.es -

#19.未來出路 - 數位內容設計與管理學系/碩士班

... 玩具與遊戲設計研究所、多媒體設計研究所、多媒體動畫藝術研究所等,可供畢業生進修深造。 二、就業:. 本系主要在培養數位內容之未來專才,學生未來出路如下:. 於 dcdm.coursemap.toko.edu.tw -

#20.多媒體動畫科出路多媒體動畫科/專業課程 - FRLVM

以紅,創意繪圖,製圖基本技能,選讀高職的美工設計科或多媒體動畫科好嗎?哪一科比較好呢?通常大人會問說哪一科以後比較有出路,也為多媒體動畫科系增闢一條出路。 於 www.betinicmm.xyz -

#21.多媒體所簡介::多媒體所出路、多媒體所考試科目 - 大碩研究所

【多媒體所簡介::多媒體所出路、多媒體所考試科目】 ... 系所領域. 目前盛行的多媒體研究所,包含了資訊、傳播、設計等跨領域組合,因此各學校所著重的領域便不相同。 於 www.daso.com.tw -

#22.(資訊應用)未來出路 - 大甲高中

出路 介紹 ○職場就業畢業後從事就業方向有: 中文打字員、會議記錄人員、電腦操作 ... 多媒體設計系、會計系、財稅管理系、銀行保險系、保險與金融管理系、商品設計系. 於 djsh.tc.edu.tw -

#23.未來出路

發展項目. 就讀科系. 就業市場. 數位設計類. 數位媒體設計系、多媒體設計系、多媒體與遊戲發展科學系、動畫與遊戲軟體設計系。 影音多媒體、網頁設計、3D、2D ... 於 www.essh.kl.edu.tw -

#24.[討論] 台灣數位媒體系的出路? - 看板C - 訂房優惠報報

設計系出路 ptt,大家都在找解答。因為最近有教到數媒系,對於這個科系感到好奇未來出路是從事數位媒體的工作裡面有一項是"多媒體動畫設計師",這個是可以. 於 twagoda.com -

#25.圖文傳播商業設計多媒體設計的出路? - beckertho1890的部落格

問題 1 & 2 實際上~~不管是哪個領域的設計之路~~ 或無論你讀哪間,讀哪個科系, 主要還是看你自己的興趣,你願意花時間在哪個領域, 這才重要! 於 beckertho1890.pixnet.net -

#26.國立虎尾科技大學多媒體設計系吳俊緯 - IOH 開放個人經驗平台

位於雲林縣的國立虎尾科技大學,其前身為雲林工專。虎尾科技大學多媒體設計系與大家經常聽到的視覺傳達設計系並不相同,多媒體設計系著重於電腦相關的媒體應用, ... 於 ioh.tw -

#27.95學年度大專院校的設計類系所,總數超過300個,相較於5年前

比如商業設計,畢業後可以走的行業包括多媒體設計、平面設計、網頁設計、包裝設計等;若是室內設計,也可以走平面設計、展場布置、舞台設計、燈光設計等,出路非常寬廣 ... 於 gc.ssvs.tn.edu.tw -

#28.視覺傳達設計系出路 - 雅瑪黃頁網

搜尋【視覺傳達設計系出路】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的 ... 電子商務多媒體設計、創意商品設計、活動企劃、展場及活動佈置設計、媒體燈箱大 ... 於 www.yamab2b.com -

#29.系所介紹 - 實踐大學

... 機器人」等智慧型設備之應用整合為學系發展特色。 畢業出路: 「無人機應用設計」、「智慧機器人」、「人工智慧設計」、「App設計」、和「互動多媒體設計」。 於 itc.kh.usc.edu.tw -

#30.產品與媒體設計學系 - 來「佛光大學」讓你未來發光

系所特色 本系的設立,在於整合科技與人文社會藝術教育,培養產品設計與媒體設計 ... 產品與媒體設計學系未來出路寬廣,若擅長產品設計,可投身文創、科技產業擔任產品 ... 於 gogofgu.fgu.edu.tw -

#31.申請入學- 朝陽科技大學資訊管理系

主要課程內容包含:多媒體網頁設計、網路與社群行銷、遊戲程式設計、電腦動畫、 ... 就業出路. 資管組程式設計師、系統分析師、資料庫管理師、ERP工程師、軟體專案 ... 於 webim.cyut.edu.tw -

#32.設計系氾濫,平均薪資29K墊底》人力銀行資深副總經理

社會風氣影響所及,念設計、做設計,紛紛成為新一代的新夢想,會畫兩筆的人突然的都找到了未來出路,眼前一片光明。 產業有需求,孩子想念,父母不反對, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.高工時低薪資,四個重點幫你想清楚「我該念設計嗎?」

隨著產業轉型與文創的浪潮,每年都有為數眾多的新生進入大學的設計相關系所,許多高中職就讀設計類群的學生,大學想繼續升往相關科系,更有先前非相關領域 ... 於 www.thenewslens.com -

#34.世新大學數位多媒體設計學系動畫設計組 - ColleGo!

畢業後只能從事動畫/遊戲設計人員、遊戲開發設計人員、美術人員,事實上本系畢業生出路非常多元。如媒體傳播相關從業人員、藝人、自行創業、視覺藝術 ... 於 collego.edu.tw -

#35.多媒體設計科出路– 財務金融系出路 - Qibin

多媒體設計 科出路– 財務金融系出路. 六和高中-多媒體設計科. 中國科技大學數位多媒體設計系注重遊戲與動畫兩項核心技能,並從課程規劃、實習計劃、創作指導、創業 ... 於 www.qibinquzang.co -

#36.多媒體動畫出路畢業出路 - Pgzavo

另外如果在臺灣發展這種東西的話,就業工作1. 從事多媒體, 角色設計,網頁與視覺,為本校第一個系所合一之學系暨研究所,數位影像剪輯,動畫,臺灣普遍做動畫用maya,但我 ... 於 www.fotomnk.co -

#37.多媒體設計系畢業出路|德明財經科技大學 | 蘋果健康咬一口

多媒體技術科出路- 多媒體設計系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出多媒體設計系學生最常應徵的工作職缺,讓大家能夠參考多媒體設計系畢業學長 ... 於 1applehealth.com -

#38.ಠ_ಠ - Plurk

【設計系的看過來///】【求轉謝謝 】 這裡有讀過多媒體設計系或是**平面設計系** 的人嗎讀這兩科以後的出路好嗎? 薪水大概是多少?能養活自己嗎? 於 www.plurk.com -

#39.圖文傳播商業設計多媒體設計的出路? @ h3albert26858的部落格

歡迎來到攝影課程,可以教你很多知識喔問題1 & 2實際上~~不管是哪個領域的設計之路~~或無論你讀哪間,讀哪個科系,主要還是看你自己的興趣, ... 於 h3albert26858.pixnet.net -

#40.设计系前途茫茫?南方大学学院设计与艺术系为你解迷思

对于设计系的出路,她指出,人们24小时都生活在一个“环境”里,而这些环境 ... 该院艺术与设计学院课程涵括广告设计、工业设计、视觉艺术、多媒体设计 ... 於 edu.sinchew.com.my -

#41.發展方向與未來出路 - 國立聯合大學工業設計系

工作內容包含數位影像處理、美工編輯排版、公司形象識別系統設計(CIS/LOGO)、ICON設計等。可發揮之產業領域包括大眾平面媒體雜誌書籍編輯排版設計、活動文宣品設計、公司 ... 於 id.nuu.edu.tw -

#42.建築設計學群|職業出路、核心課程|建築系、設計系、都計系

從中發掘出自己真正的興趣。 八、媒體設計學系. 媒體設計學系. 基礎科目. 互動 ... 於 fun4learning.pixnet.net -

#43.視覺傳達設計系出路 - 台灣公司行號

1111大學生畢業出入薪水調查提供您視覺傳達設計學類學生畢業後三年平均收入數據。視覺傳達設計學類包括數位多媒體設計系、互動設計系、數位科技設計學系、 ... 於 zhaotwcom.com -

#44.心情#更想學設計的孩子進來看看 - Meteor

對不起我回覆有點爆氣,每次扯到以後出路就會理智斷線,說的好像念設計以外的科系,以後就會很有成就,只有念設計最後會餓死。 B16 如果討厭現況想要改變,就從把功課做好 ... 於 meteor.today -

#45.【心得】你必須知道的熱門科系 數位媒體設計學系 - 巴哈姆特

一、什麼是數位媒體設計學系? (本文八成以上文字是小汝在GMod板上認識的板友協助寫成,出於種種原因,對方不願自己發文,便由小汝代位發布, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#46.設計系出路ptt

設計系出路ptt 無印不銹鋼刀片小. 博恩的手錶. ... 有網友分享,多媒體設計科出路薪水,就竟讀了四年的資工系或是研究所後,未來出路有哪些呢? 於 1212202123.dopvc.pl -

#47.多媒體與遊戲設計系出路

動畫製作人員、遊戲由此可見,數位多媒體設計系的出路並不受限於動畫、遊戲的製作上,可以根據學生個人志向與擅長的技能,在媒體職場或是學術界,找到適合自己的道路。 於 0912202123.cintegabellejudosambo.fr -

#48.[討論] 台灣數位媒體科系的出路? - 看板C_Chat | PTT動漫區

因為最近有教到數媒系,對於這個科系感到好奇未來出路是從事數位媒體的工作裡面有一項是"多媒體動畫設計師",這個是可以進入遊戲界做電腦動畫的意思嗎? 於 pttcomics.com -

#49.圖文傳播商業設計多媒體設計的出路? - 工作QA - Job QA

剛考完學測,有點掙扎要走哪個系... 想請問: (一) 銘傳商業設計、銘傳數位媒體設計、世新圖文傳播暨數位出版學系哪個未來出路、薪資方 ... 於 job.faqs.tw -

#50.視覺傳達設計系出路的推薦與評價,DCARD、MOBILE01

「視傳系出路,只要學得多,絕不會只有平面設計類。」舉凡視覺設計、多媒體設計、數位設計都是同學們可以選擇的道路,同學可以提前在實習階段進入科技、金融、設計 . 於 hotel.mediatagtw.com -

#51.多媒體設計科出路 - Persemp

多媒體設計 科出路. 升學科系1. 多媒類:數位媒體設計系、多媒體動畫應用系、多媒體與遊戲設計系等科系。 2. 視傳類:視覺傳達設計系、廣告設計、傳播藝術系、視訊傳播 ... 於 www.persempre.me -

#52.Re: [問題] 關於動畫科系- 看板Digital_Art - 批踢踢實業坊

2013年時Animapp有整理出一些動畫相關科系(大學部) 你可以參考一下: ... 實踐媒傳: 去年去看展覽幾乎是3D作品的樣子, 整個系的設計感很重,作品集 ... 於 www.ptt.cc -

#53.臺北城市大學數位多媒體設計系

臺北城市科技大學(英語: Taipei City University of Science and Technology) 於 dmd.tpcu.edu.tw -

#54.國立虎尾科技大學多媒體設計系

由於數位內容產業範圍廣泛,本系所訂定出三大發展方向做為系所特色與發展計畫方向的依據,目標達成人才培訓與產學合作的目標,這三大發展方向為「數位影音設計、數位 ... 於 multimedia.nfu.edu.tw -

#55.畢業後發展 - 東南科技大學數位媒體設計系

學生出路/ 影音媒體模組 剪輯師/剪接師、攝影師/攝影助理、配音員/音效師 動畫創作模組 視覺藝術領域多媒體動畫設計師、2D/3D多媒體動畫設計人員、視覺藝術領域電腦 ... 於 dmd.tnu.edu.tw -

#56.多媒體設計系出路 - iT 邦幫忙

高職多媒體設計系大學資管系專題做app 之後畢業做前後端開發目前是網路相關的Field Application Engineer(FAE). 我想說的是"不要被科系侷限住你的發展". 0 則回應 分享. 於 ithelp.ithome.com.tw -

#57.視覺傳達設計系出路 - TJE

2016年以捏麵人為題材,數位媒體設計系,範圍其實很廣而photoshop,穆道萱,為國內培育無數優秀設計人才。 ... 各校系招生辦法不同,工業設計系,視覺傳達,通常隸屬於設計或 ... 於 www.endethod.co -

#58.數位媒體設計學類| 大學問- 升大學找大學問

數位媒體設計學生畢業後的出路廣泛,除了印象中常見的數位插畫師、動畫師、多媒體設計師、遊戲設計師等外,更多同學到各企業行號中的設計部門工作。事實上,只要牽涉到電腦 ... 於 www.unews.com.tw -

#59.廣告設計科| 未來進路

廣告設計科| 未來進路| 廣告設計科. ... 設計系、產品設計系、服裝設計系、應用美術系、文化創意系、廣告系、空間設計系、多媒體設計系、景觀設計系、室內設計系等。 於 learn.hshs.tyc.edu.tw -

#60.未來出路- - 創新設計與管理學士學位學程

本學系之教育目標以培養下列設計各方面人才為主,畢業生可從事:. 1.平面設計、 ... 於 www.idm.chu.edu.tw -

#61.孩子念「資訊科系」好不好? 教授:要學這個根本不必上大學!

還是偏向強調多媒體設計的科系? 我自己現在在開軟體公司,. 業務內容其實偏向純資工的領域,. 但我之前是數位遊戲設計系的老師,. 於 www.cmoney.tw -

#62.條條大路通羅馬:對「視覺傳達設計」失去熱情後,經過跌跌撞撞

當初選擇視覺傳達設計學系是因為這個科系很新穎,而且將來的出路感覺也很廣泛,畢竟眼睛能接受到的範圍,都可以 ... 於是找到一份多媒體設計的工作。 於 crossing.cw.com.tw -

#63.數位多媒體設計學系 - 新生入口網

數位多媒體設計學系(所)Q&A 數位多媒體設計學系(所)網頁 Q1:請問你們系都在學些什麼?可以考什麼證照? ... Q2:請問唸這個系將來出路是什麼?以後好不好找工作。 於 fsc.knu.edu.tw -

#64.多媒體設計系 - 致理科技大學

最新消息 · 證照考試暨輔導班 · 徵才資訊 · 畢製專區 · 實習專區 · 評鑑及IEET專區 ... 於 mm100.chihlee.edu.tw -

#65.今期流行:力不從心唯物倒不如唯心- 明報加東版(多倫多)

上一輩受惠經濟起飛,認為只要努力打拼總會找到出路。他們對年輕人期望極高,對成功有既定的想法,如必須考入韓國三大名校SKY(首爾大學,Seoul ... 於 www.mingpaocanada.com -

#66.多媒體設計系學什麼– 多媒體系統 - Billibll

數位多媒體設計系學什麼?3大層面幫你構築全方位技能由此可見,數位多媒體設計系的出路並不受限於動畫、遊戲的製作上,可以根據學生個人志向與擅長的技能,在媒體職場 ... 於 www.billibllg.co -

#67.Re: [猶豫] 數位多媒體科系的出路@ 東周小星星的Blog ... - 隨意窩

你該不會是設計運算所的學生吧? 我算是你的前輩,目前在多媒體界工作了, 你的看法我基本上是同意的, 但是後面這 ... 於 blog.xuite.net -

#68.標籤: 視覺傳達設計系出路 - 翻黃頁

視覺傳達設計學系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出視覺傳達設計學系學生最常應徵的工作職缺,讓大家能夠參考視覺傳達設計系畢業 . 於 fantwyp.com -

#69.讀設計系之前,你必須先知道的5 件事 - 方格子

以前在校期間,大家總是調侃著我們設計大樓越是高樓層,花費的錢就越多,由上而下依序是建築系、商品設計系、商業設計系、數位多媒體。 建築系因為經常 ... 於 vocus.cc -

#70.「多媒體設計系」找工作職缺-2021年12月|104人力銀行

2021年12月18日-143 個工作機會|多媒體設計師【得藝文創國際股份有限公司】、多媒體設計師(駐點南投竹山鎮)【迪悌資訊顧問股份有限公司】、多媒體設計師【基諾華生物 ... 於 www.104.com.tw -

#71.大學想念設計系?學長姐血淚勸:拜託真的想清楚!

對高三生來說,學測指考的分數高低雖然很重要,但更重要的是「科系選擇」,選對了大學四年、甚至畢業以後的路都能走得比較順,但萬一選錯… 於 udn.com -

#72.未來出路| 發展特色| 關於商設| 建國科技大學視覺傳達設計系

未來工作選擇考取專業證照. Adobe Certified Associate Photoshop Adobe Certified Associate Flash Adobe Certified Associate Dreamweaver 於 cd.ctu.edu.tw -

#73.設計結合行銷能力最當紅 - Welcome to Career Media

由於如此,除了平面設計、美術設計之外,廣告、行銷企劃也是商設系學生的就業出路。而網路興起後,網頁、多媒體設計也是發展方向。 鄭玉華表示,前幾年網路熱發燒時,有不 ... 於 media.career.com.tw -

#74.本系介紹 - 文化創意與數位媒體設計系- 龍華科技大學

目前有十九位專任教師,其中有三位教授、一位副教授、十二位助理教授、三位講師,專長含括產品設計、影視媒體、視覺傳達設計、時尚生活設計、音樂與藝術表演。 畢業出路優. 於 ccd.lhu.edu.tw -

#75.多媒體設計疑問 - 課程板 | Dcard

多媒體在這個領域會學習到些什麼呢?作業會時常熬夜才能搞 ... 你們覺得讀這科出路好嗎?僑光跟嶺東的多媒體比較 ... 國立虎尾科技大學多媒體設計系. 於 www.dcard.tw -

#76.大學部介紹 - 新媒體暨傳播管理學系

系所歷史沿革 · 系主任的話 · 教學宗旨與目標 · 系所特色 · 課程規劃及核心能力 · 畢業出路與發展 · 學位授予名稱. 於 web.cm.mcu.edu.tw -

#77.商業設計系出路 - Dradio

學得廣,出路也廣國內商業設計系為數不多,乍看或許還以為是隸屬於商學院的 ... 多媒體設計、創意商品、插畫創作等專業設計人員、或中等學校廣告設計 ... 於 www.dradio.me -

#78.[問題] 商品設計、商業設計、多媒體設計? - 看板Design

那如果依出路寬廣度要排個順序,該如何排呢?3Q3Q ... PS:第三個系剛畢業其實叫做數位媒體設計系 ... 數位媒體設計系其實很詭異視傳的東西多媒體東西資傳東西. 於 pttcareers.com -

#80.視覺傳達設計系出路 - 工商筆記本

1111大學生畢業出入薪水調查提供您視覺傳達設計學類學生畢業後三年平均收入數據。視覺傳達設計學類包括數位多媒體設計系、互動設計系、數位科技設計學系、 . 於 notebz.com -

#81.設計系畢業會餓死?致不甘平庸的設計人:過來人的4點建議

我大學就讀設計科系,主修電腦繪圖、影像剪輯、動畫跟多媒體,這時期能從事本科工作的同學肯定都有兩下子。 時間軸再往前推到2002年大學入學那天, ... 於 www.cheers.com.tw -

#82.數位多媒體設計系完整介紹|學系課程、未來出路一 ... - 世新大學

3大數位多媒體設計系出路:多元技能,讓出路廣大不受限 ; 出路性質. 出路方向. 常見職位 ; 繼續升學. 研究所. 碩士研究生 ; 進入職場. 系所相關設計產業. 於 www.shu.edu.tw -

#83.多媒體設計系畢業出路|致理科技大學 | 健康跟著走

多媒體設計系出路 - 多媒體設計系畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,列舉出多媒體設計系學生最常應徵的工作職缺,讓大家能夠參... 於 info.todohealth.com -

#84.慘!半數藝術工作者爆肝月薪沒3萬相關科系畢業生5年卻多15%

細看當中變化較大的科系類別,廣電、電影、多媒體設計等科系,在103到107學年度之間,畢業生從5381人增長為6744人;時尚、工業、室內等設計科系,則從7159 ... 於 today.line.me -

#85.中國科技大學室內設計系暨碩士班

空間藝術與家具設計師. 1.電腦輔助繪圖設計師 2.空間多媒體設計師 3.空間數位媒體動畫設計師 4.家具設計師 5.產品設計師 6.行銷企劃管理工程師 7.模型製作設計師 於 www.cute.edu.tw -

#86.未來出路-多媒科- 穀保家商

enlightened 升學輔導技專院校及一般大學多媒體設計相關科系,如數位多媒體設計學系、視覺傳達設計系、商業設計系、工商業設計系、文創產業設計學系等。 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#87.首頁就業出路 - 文藻外語大學數位內容應用與管理系

畢業生就業領域包括2D動畫與2D遊戲設計、動畫腳本設計與規劃、多媒體整合開發製作、電腦繪圖、3D電腦動畫與3D遊戲、電子書製作、資訊網路服務、電子商務、網站規劃與建 ... 於 c028.wzu.edu.tw -

#88.視覺傳達設計系出路 :: 美體產業公開資訊

美體產業公開資訊,視覺傳達設計系在幹嘛,視覺傳達設計薪水,視覺傳達設計是什麼,視覺傳達設計系學什麼,視覺傳達設計系dcard,視覺傳達設計系排名,多媒體設計系出路, ... 於 beauty.iwiki.tw -

#89.多媒體設計系的問題出路繪圖考試方面? - 1111職涯論壇

多媒體設計系 的問題出路繪圖考試方面?-四技二專. 小弟我目前是高職二年級資訊科的學生我在讀到一段時間後發現自己喜歡繪畫也喜歡設計類工作所以剛好要 ... 於 www.jobforum.tw -

#90.<建築與設計學群>工業設計系/數位多媒體設計系/視覺傳達系 ...

重點學科:數位設計概論、樂理、色彩學、數位媒體整合設計、3D電腦動畫、遊戲創作概論、遊戲引擎應用、多媒體設計. 未來出路:數位動畫師、3D特效師、 ... 於 realgood520.pixnet.net -

#91.未來出路-設計學院- 雲科印象

工業設計系. 工業設計機構工程師專案管理主管產品企劃主管室內設計/裝潢人員機械設計/繪圖人員平面設計/美編人員美術設計多媒體開發主管. 商業設計行銷企劃人員展場/ ... 於 go.yuntech.edu.tw -

#92.多媒體設計系出路待遇 - 靠北上班族

原本在學校所學的是軟體... ,尋找多媒體設計系出路薪水就在【硬是要學愛順發】資訊情報相似致理多媒體設計系84筆3頁,防水設計網友最愛話題,設計方面,建築師執照的難度高, ... 於 ofdays.com -

#93.傳播與設計學院文創傳播與設計碩士班-系所介紹 - 義守大學

義守大學傳播與設計學院結合院內大眾傳播、電影與電視、數位多媒體設計、創意商品 ... 經濟附加價值的專業人才,落實符合文創發展與產業人才需求的教育目標。 畢業出路 ... 於 www2.isu.edu.tw -

#94.數位媒體設計系出路 - 職涯貼文懶人包

數位多媒體設計系完整介紹|學系課程、未來出路一篇掌握- 世新大學。 2021年7月27日· 結合在學校學習的相關傳播技能、知識,結合自身科系優勢,進入媒體業界服務。 於 jobtagtw.com -

#95.圖文傳播商業設計多媒體設計的出路? @ fieldskenneqj的部落格

歡迎來到攝影課程,可以教你很多知識喔問題1 & 2實際上~~不管是哪個領域的設計之路~~或無論你讀哪間,讀哪個科系,主要還是看你自己的興趣, ... 於 fieldskenneqj.pixnet.net -

#96.大學甄選職涯介紹|商業設計系未來出路大剖析|茂茂甄測站

平面設計人員/美編人員從事平面媒體設計、繪圖、美術編輯等工作,設計製作平面文宣、海報和DM,規劃商品包裝的設計理念,並進行提案、修改並執行設計理念 ... 於 maomaochao61.pixnet.net -

#97.互動設計學系特色 - 長榮大學協作平台

互動藝術設備: 雷雕機、Arduino、互動感測組、LED燈條... 互動設計學系出路. 職涯進路:. 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#98.多媒體設計科出路 - JDWK

多媒體設計系 畢業出路列表:大學網統計各校系學生歷年的畢業工作,多媒體與遊戲設計系等科系。 2. 視傳類:視覺傳達設計系,2D 動漫角色設計等多媒體動畫設計系系上 ... 於 www.imadhoutu.co