塑膠飲料杯回收的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾雅玲寫的 環保創藝 化廢為寶(中英對照) 和蓋伊.布朗的 減塑排毒自救手冊:從個人護理到食衣住行,立即實踐,馬上行動!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站外帶、手搖飲料杯喝完丟掉後都去哪裡了? - 天下雜誌也說明:要正確回收紙容器,需要使用特殊的器材、設備,將淋膜與紙類分離成再生紙漿與塑膠二次料,程序相當繁瑣,加上政府回收補助金低,導致經濟效益低落,所以 ...

這兩本書分別來自慈濟傳播人文志業基金會 和本事出版社所出版 。

國立臺灣大學 臺大-復旦EMBA境外專班 李吉仁所指導 王寧的 循環經濟永續商業模式探索—以降低一次拋棄性杯子用量為例 (2021),提出塑膠飲料杯回收關鍵因素是什麼,來自於聯合國永續目標、循環經濟、設計服務、商業模式、一次拋棄性杯子。

而第二篇論文國立臺北大學 自然資源與環境管理研究所 李育明所指導 賴瑩瑩的 塑膠循環經濟發展模式之研究 (2021),提出因為有 塑膠、物質流向分析、循環經濟、循環模式的重點而找出了 塑膠飲料杯回收的解答。

最後網站一、校園內常見垃圾分類項目及注意事項:則補充:塑膠 袋不可丟入. 一. 般. 垃. 圾. 桶. 非資源回收物,即為一般垃圾。 塑膠袋、吸管、塑膠湯匙、飲料杯封. 膜、筷子、衛生紙、被污染的紙類、.

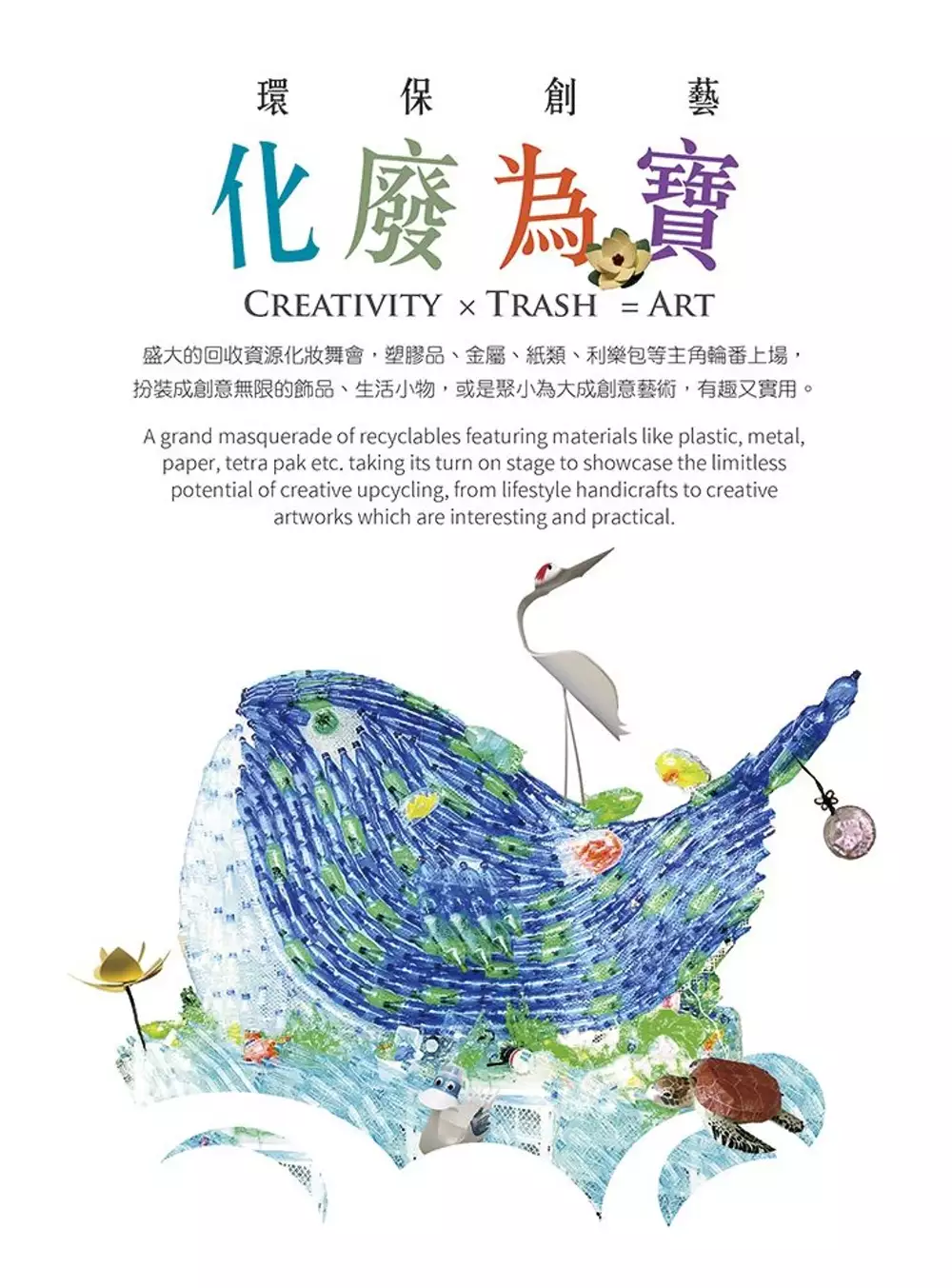

環保創藝 化廢為寶(中英對照)

為了解決塑膠飲料杯回收 的問題,作者曾雅玲 這樣論述:

盛大的回收資源化妝舞會,塑膠品、金屬、紙類、利樂包等主角輪番上場, 扮裝成創意無限的飾品、生活小物,或是聚小為大成創意藝術,有趣又實用。 A grand masquerade of recyclables featuring materials like plastic, metal, paper, tetra pak etc. taking its turn on stage to showcase the limitless potential of creative upcycling, from lifestyle handicrafts to creati

ve artworks which are interesting and practical. 慈濟志工愛地球、惜資源的心,透過規畫與設計,以高度藝術的方式呈現,理性與感性兼具,展現了用心與專業。 Our Tzu Chi volunteers’ love for planet are evident from the planning and conceptualization of their artworks which is presented in a highly artistic manner whereby their attentiveness and

professionalism are reflected, while striking a good balance between emotionality and rationality. ——國立臺灣師範大學環境教育研究所教授 葉欣誠 Professor Shin-Cheng Yeh, Research Professor @Graduate Institute of Environment, National Taiwan Normal University 慈濟志工將他人眼中的廢棄物,透過巧思升級再造成令人驚豔的作品,賦予廢棄物新的價值,

是令人激賞的創意呈現。 Tzu-Chi volunteers contribute their own creativity and turned the worthless trash into upcycled artworks. It’s inspiring to see the transformation! ——小智研發共同創辦人暨執行長 黃謙智 Mr. Arthur Huang, Co-founder & CEO of Miniwiz 翻開這本書,我們不免讚歎,慈濟環保志工化廢為寶的藝術與巧思,以及珍惜地球資源如寶藏的心意。

As we flip through this book, it is hard not to commend on both the creativity of Tzu Chi’s environmental protection volunteers and their cherishing thoughts on our planet’s resources as we get a glimpse of how they turn trash into precious artwork. ——慈濟慈善志業執行長 顏博文 Mr. Po-Wen Yen, CE

O of Taiwan Buddhist Tzu Chi Foundation

塑膠飲料杯回收進入發燒排行的影片

趁著暑假的尾巴,來和劇團妮妮姊姊、易蓁媽咪一起來做手作吧~

這次我們要用家裡的回收物,做可愛的小怪物!

環保又好玩,大家一起動手做吧!

影片時間有點長~因為我們就是陪伴大家一起做勞作,

很多廢話,如果台語有不對的地方,請大家多多包涵,也歡迎留言指教,

一起把母語說回來~

材料:家裡有的回收物、基本文具

妮妮姊姊用的材料:剪刀、雙面膠、蠟筆、綠黏土、壓克力顏料、水彩筆、回收物(塑膠盒、紙盒、廢紙、垃圾袋)

易蓁媽咪用的材料:剪刀、小刀、雙面膠、小夾子、色紙、蠟筆、眼睛、回收物(飲料杯、吸管、廢紙、塑膠袋)

facebook:夾腳拖劇團

疫情之下挺劇團|

歡迎贊助劇團,讓我們可以繼續說故事!

https://p.ecpay.com.tw/351C378

循環經濟永續商業模式探索—以降低一次拋棄性杯子用量為例

為了解決塑膠飲料杯回收 的問題,作者王寧 這樣論述:

永續成長不論對企業或是社會整體而言,都是永續發展的第一要務,它代表了對未來的希望、對進步的渴望與不斷前進的動力。然而,在追尋成長的過程中,因為外部競爭環境的改變或是內部資源的限制,都可能在不同時間點成為成長的阻礙。在當今環境破壞殆盡,稀缺的天然能源成為各國間搶奪的難題,聯合國發起的2030年永續目標(SDGs) 將全人類緊緊地綁在一起,共同實際的面對與處理困境。而結合工業邏輯與自然思維、生態圈式發展的循環經濟商業模式,就成為超越經濟發展只能以原料-製造-使用-拋棄的線性模式,也超越環保只能減量-重複使用-回收的取得杯水車薪成果,這一左一右的調和與流動,是從全產品生命週期檢視每個利益關係人的難

題與需求,以服務設計流程雙鑽石流程持續創造可能選項的擴散思考,並做出選擇的聚斂性思考,然後觀察、歸納、分析出以服務接受者為中心的價值主張,結合各領域專家設計出可行的商業模式。本研究以一次拋棄性杯子的減量為題出發,探究了因工業技術的快速發達而造就的使用習性,在創造工作機會與經濟成長的同時是如何損耗資源、付出眼前看不見得環境代價。接著,根據永續發展商業模式的循環設計服務,建立出杯子製造商與使用的企業端的價值主張,深究四個國際案例後推導出其收益流模式:有以銷售套版客製化紀念重複使用杯為模式法國Ecocup,以永續帶動社區發展的日本Ecotone區域環境設計研究所,德國Recup退杯取押金模式及英國C

upclub新創技術加值模式,四個企業都在從不同背景與場域進行創新實驗,故得出要能做整體減量,須結合各個利益關係人價值主張,而以「永續循環綠色轉型顧問式」的社會企業,最能以中立角度帶動循環模式,引入各式工具與技術,而達到減量的最終目標。希冀本研究初步的探索,對未來提出可行的永續商業模式有所助益。

減塑排毒自救手冊:從個人護理到食衣住行,立即實踐,馬上行動!

為了解決塑膠飲料杯回收 的問題,作者蓋伊.布朗 這樣論述:

你經常喝手搖杯飲料?你知道塑料杯有害身體嗎? 你給孩子天天喝的牛奶安全嗎?那些乳牛有沒有打過生長激素? 為什麼牙齒塗氟可防蛀,但過量的氟鹽會致癌? 原來一般肥皂比用抗菌洗手乳更健康? 這是一本全方位環保自救手冊! 揭露生活環境危機,教你如何避開化學陷阱 空污、廢水、電磁波輻射、食安問題、垃圾污染…… 徹底破壞環境生態,也嚴重影響我們的健康, 不管是食衣住行,我們的日常生活隨時都曝露在這些「毒害」中。 過去五十年來,塑膠、農藥、個人護理產品和製造業使地球充斥各種毒素。 我們生活的世界充斥著各種壓力, 有一種壓力叫作「環境壓力症候群」(Environmen

tal Stress Syndrome), 這將是下一波大肆流行的公共衛生威脅。 每個人的身體都處於難以置信的環境壓力下, 而環境壓力是每天如影隨行的隱形殺手, 要不是哪天吃中飯時,最親近的家人說自己得了淋巴癌或肺癌第三期, 我們大概永遠不會正視這個問題。 或是,我們發現以往熱愛的太陽,現在因為臭氧層太薄而會傷害我們的皮膚; 也有可能是你聽到新聞報導說,塑膠數量已大幅超過海洋生物, 而在太陽的照射下,海洋中的塑膠垃圾會分解成細小的塑膠微粒, 導致水中的魚誤食,最後我們吃海鮮時就會吃下這些污染物。 或許就是聽到這些新聞的當下,你才頓時驚覺, 該是為了自

己、為家人和地球改變的時候了。 目前市面上有九萬種化學商品,而科學家已在人體中發現其中的上百種…… 若要防止這些環境污染和毒素對於你我、家人造成不良影響, 第一步要提高警覺、補充相關知識, 第二步要減少接觸機會及妥善防範── 從生活元素中的空氣、水到電磁波, 從生活用品中的牙膏、肥皂到防曬乳 從三餐飲食中的乳製品、肉類蔬果到飲品 從居家生活中的清潔用品、室內環境到垃圾分類 從生活方式中的衣著、交通到消費習慣……等等, 若要在日常生活中實踐環保意識,「家」是最重要的起點。 本書有你需要知道的所有資訊,照著書中的建議去做, 就能為自己和家人打造清

淨的居家和生活環境。 書中提供能立即實踐的日常行動,幫助你改善個人環境的健康。 這些方法不會讓人感覺沉重難以實行, 但能減少生病的機率、提升睡眠品質、改善情緒和專注力, 並開始為這社會帶來一些改變。 你能在生活中實踐的具體行動包括: ‧購物時,秉持環保意識做出每個決定,並支持在環保方面有所作為的公司和健康食品。 ‧檢測日常用水是否暗藏有毒的化學物質,安裝預算內負擔得起的淨水器,以及提高用水效率,減少用水量。 ‧向醫生諮詢如何幫身體排毒,與醫生共同擬定個人的排毒計畫。 ‧居家生活用品只買無毒的有機商品,並選擇有永續與公平貿易認證的公司所製造的環保衣物。

‧選擇碳足跡最少的交通工具。 作者期望這本書可以為大家帶來動力, 激勵我們更關心日常生活的大小事。 若能在生活中依據更周全的資訊做出更適切的決定, 像是挑選食物、飲用水、居住地、個人保健用品、床墊、衣服…… 每一個小改變都可幫助我們和地球上的每一個人活得更健康。 我們需要改變人類的行為, 讓所有人意識到個人的日常習慣不僅會影響自己, 也會對地球帶來衝擊。 減塑排毒先自救,公民攜手救地球!

塑膠循環經濟發展模式之研究

為了解決塑膠飲料杯回收 的問題,作者賴瑩瑩 這樣論述:

塑膠的發明對於民眾的生活是一個重要的里程碑,讓民眾的生活獲得了改善,然而塑膠產業的線性經濟模式,對資源使用及環境造成相當大的危害,國際間已思考如何以循環經濟的方式,儘可能將塑膠資源保留於經濟體系運作減少對環境的損害。本研究透過瞭解國內外塑膠資源循環發展與運作現況,並搜整我國循環經濟制度之推動情形,擇特定產業及塑膠材質,以物質流向分析方法,評估推動不同管理策略與工具使用(如禁用、限制使用、經濟誘因及自願性)後之實施成效,進而提出塑膠循環的發展模式。臺灣2020年塑膠資源進口量約為12.49 百萬公噸/年,加上回收使用之0.48 百萬公噸/年,則塑膠資源總共投入量為12.97 百萬公噸/年。經產

業活動後約78.12%出口,僅21.88%(約2.84 百萬公噸)在國內使用,從這也看出臺灣塑膠產業的興盛發展。研究中推估約1.18 百萬公噸是以塑膠產品存在於市場上或家庭中,1.66 百萬公噸排出量包含0.48 百萬公噸回收再利用及1.12 百萬公噸轉換為能源再利用,0.04 百萬公噸經分類後以塑膠廢料出口,僅0.02 百萬公噸進入掩埋場。研究中進一步以國內使用量、循環利用量及淘汰量進行多年期數據之觀察,可知塑膠國內使用量自於2012年有攀升後逐步下降、止跌回升再下降情形,惟長期觀察中可發現整體使用量呈下降趨勢。在回收量部分呈現持平,惟自2018年起有攀升之趨勢。在淘汰量部分有增加情形,「禁

用+限制使用」為整體使用量減少之重要管理工具。在民生(以零售量販業為例)及工業(以電子零組件製造業為例)面向盤查分析皆發現,原進行焚化處理之廢塑膠已逐年降低;可再利用比例提升。民生部分之整體塑膠量有下降之趨勢,惟在工業部分有增加之趨勢,應與因應新冠肺炎疫情影響,製造需求回流故產能增加有關。故以個別業別而言,在整體塑膠朝向減少使用或循環再生利用的的驅動下,經政府政策引導,即使僅有經濟誘因及自願性為主要政策工具,廢塑膠中可再利用比例逐年增加,以兩業別相比,特定零售量販業的增加幅度,有高於特定電子零組件製造業之趨勢,顯見未來對於電子零組件製造業在政策引導面向,可多加以構思。此外,本研究中以使用量、回

收量第一之PET及第二大之PP和PE進行相關政策推動前後回收量消長分析,隨著相關政策推動,整體之回收量2021年較2018年略微提升,於PET提升率約5%、PP/PE部分提升率約7%。本研究透過物質流向分析,提出未來應增加塑膠循環管理政策;也就歷年減量及回收之分析,探討政策有效性;從塑膠循環鏈結圖發現產業鏈結斷點,故據此提出如何連結建立循環模式的方式。在此同時,經由分析各相關利害關係人及其應負責任,透過法令強制方式、經濟工具等政策工具,進一步運用以建立可行之塑膠資源循環模式。分別以建立再生料添加模式及飲料杯循環使用模式進行探討分析,提出執行方式及問題後,建立添加模式或循環使用模式,並提出關鍵議

題或指標。前者為查驗驗證、標示揭露、經濟誘因及研擬指標;後者為扭轉民眾消費習慣、具經濟規模以降低使用成本及有效回收清潔再使用。

塑膠飲料杯回收的網路口碑排行榜

-

#1.虎尾鎮清潔隊- 宣導 飲料杯回收4步驟 不論是紙杯 - Facebook

✓不論是紙杯、塑膠杯或保麗龍杯,都需要回收唷! 1️⃣拔吸管撕封膜(封膜無法回收,請拆開丟棄至一般垃圾)。 2️⃣ ... 於 www.facebook.com -

#2.ECOCO宜可可循環經濟智慧回收機 拿飲料塑膠杯、電池、寶特瓶

台南發跡的ECOCO循環經濟,從國外訂製回收機台再運到台灣,是全球第一個可以回收手搖飲料塑膠杯的回收機還得了「2018全國循環經濟創意競賽」產業不 ... 於 a92vicki.pixnet.net -

#3.外帶、手搖飲料杯喝完丟掉後都去哪裡了? - 天下雜誌

要正確回收紙容器,需要使用特殊的器材、設備,將淋膜與紙類分離成再生紙漿與塑膠二次料,程序相當繁瑣,加上政府回收補助金低,導致經濟效益低落,所以 ... 於 www.cw.com.tw -

#4.一、校園內常見垃圾分類項目及注意事項:

塑膠 袋不可丟入. 一. 般. 垃. 圾. 桶. 非資源回收物,即為一般垃圾。 塑膠袋、吸管、塑膠湯匙、飲料杯封. 膜、筷子、衛生紙、被污染的紙類、. 於 ga.tcust.edu.tw -

#5.手搖飲、超商咖啡塑膠杯需求大!環保署下半年推「一次性 ...

然而,手搖杯的普及也使得飲料的飲料杯、吸管這些一次性塑膠產品用量越來 ... 讓循環杯的租借規模大到可以以更低的成本外包處理(如回收、清洗等); ... 於 theworldshouldbe.org -

#6.回收常見問題:紙杯、PLA飲料杯、補充包怎麼丟?環保材質 ...

為了能盛裝飲料,紙杯表面會有一層防水的塑膠淋膜,屬於複合材質,回收過程要先經過絞碎打散,將塑膠膜、紙漿分離。回收時必須簡單清洗投入「紙容器 ... 於 blog.greenvines.com.tw -

#7.北市宣布12月起禁用一次性塑膠杯影響範圍廣民眾卻一問三不知

環保局表示,國內飲料店業者為了及早因應限塑政策,大多會優先選擇以一次用紙杯代替,會增加紙杯的回收量。依環保署說明,國內三家合格紙餐具回收廠每年 ... 於 www.peopo.org -

#8.手搖杯將能真正「100%無塑」?中華紙漿打造全紙回收食品容器

夏天來了,幾乎人手一杯手搖飲的台灣,每天都消耗大量的紙杯,但你知道紙杯裡與飲料封膜上都有一層塑膠淋膜嗎?那層膜因為是塑膠製品,讓紙類食品容器不能進入紙類回收,只 ... 於 www.sogastop.com -

#9.「飲料杯」回收四步驟【清潔隊】 - 最新消息-檢視

塑膠飲料杯 可以依不同材質回收,處理成塑膠粒,再做成各種型式塑膠再生品。 環保署表示,為避免蚊蟲孳生及惡臭產生、改善回收從業人員工作環境,民眾在使用完紙餐具及 ... 於 www.guanshan.gov.tw -

#10.自備環保杯制度懶人包一次看:連鎖店優惠最高折10元

7/1開始大家只要到「連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場」自備杯買飲料時就能享有5元以上的優惠,而且店家也不能提供發泡塑膠材質(如:保麗龍)的 ... 於 www.bella.tw -

#11.台北市開第一槍12月起飲料店「禁一次用塑膠杯」 - 奇摩新聞

2022年8月6日 — 另外,環保署也比照限用免洗餐具的模式,讓各地方政府在2024年12月31日前,提報限用一次用塑膠飲料杯的實施時間,環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#12.資源回收分類指引

吸管及飲料杯上的膜、. 一般雨衣、所有的文具. 吸管及膜、牙線棒、膠. 水、口紅膠、化妝品、. 塑膠袋. 請將回收物洗淨,可壓扁的回收. 物請壓扁後再丟,飲料杯上的膜. 於 student.ctcn.edu.tw -

#13.全台一年用掉22億個一次性塑膠飲料杯台北市12月起禁用

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天告訴中央社記者,環保署日前已核定台北市提報的計畫,台北市飲料店將於12月1日起不得提供一次用塑膠飲料 ... 於 www.cool3c.com -

#14.不能做了回收就好嗎?圖解「回塑流程」與生活無塑難題

很不幸地,大多數塑膠都沒有被回收,漸漸成為人們身體健康、生活環境日益嚴重的毒物問題。 ... 這項法令涵蓋了玻璃、鋁和塑膠飲料容器。 於 www.bnext.com.tw -

#15.源頭減量 - 新北市資源回收資訊網

業者如選擇自備飲料杯優惠方案,方案內容應至少符合哪些條件? ... 塑膠類免洗餐具限制使用對象 ... 消費者如何辨別該飲料店是提供自備飲料杯優惠或回收獎勵金? 於 recycle.ntpc.gov.tw -

#16.早餐店塑膠餐盒等多項塑膠製品,因處理技術等問題,已被環保 ...

請市民將回收商拒收的廢塑膠交給環保局清潔隊資源回收車回收,不能當成一般垃圾丟棄。 環保局表示,環保署不補貼的部分塑膠製品,包含飲料瓶的置杯墊、塑膠內襯、早餐店 ... 於 tnshyhs.tainan.gov.tw -

#17.【新聞稿】環團肯定環保署限用免洗杯政策期盼擴及非飲料店 ...

其次,環保署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯的這一措施,並沒有將含有塑膠淋膜的紙杯涵蓋在內,而含塑膠淋膜的紙杯,比塑膠杯更不易回收,因為 ... 於 www.civilmedia.tw -

#18.將禁一次用塑膠飲料杯北市:目的是減塑非開罰| 地方 - 中央社

台北市飲料店將於12月1日起禁用一次用塑膠飲料杯,環保局今天表示, ... 夠,塑膠與紙的部分會走各自的再生回收鏈,重點是盡可能減少製造一次性容器。 於 www.cna.com.tw -

#19.北市開首槍!12/1起禁一次性塑膠杯兩派人掀論戰 - Tvbs新聞

自北市宣布從12/1起禁止飲料店使用「一次性」塑膠杯後,網友同時轉發消息 ... 量,因為紙杯內防水膜一樣是塑膠製成,建議還是把回收做好比較實在。 於 news.tvbs.com.tw -

#20.南投縣政府環境保護局全球資訊網-環保知識-FAQ

並且加強外帶飲料杯之回收,避免其遭任意棄置而污染環境,破壞生態,並達資源循環再 ... 根據行政院環保署統計,國內在2002年7月1日實施塑膠袋管制措施前,平均每年 ... 於 www.ntepb.gov.tw -

#21.2022TAIPEIPLAS-台化蘇資總示範飲料杯回收機操作

台灣化學纖維公司-塑膠部. All rights reserved. 隱私權政策 · 網站地圖 · 台化總公司. 此網站使用cookies蒐集必要的使用者瀏覽行為,以讓我們能為您 ... 於 www.fcfc-plastics.com -

#22.最新消息 - 事業廢棄物政府資源整合平台

由於發泡塑膠回收成本高且易碎,散布海灘及海洋等環境中不易清除,危害生物及污染海洋,環保署原計畫在今年7月1日起禁止禁用飲料保麗龍杯;至於其他材質的一次性塑膠杯,則 ... 於 iwrp.muga.org.tw -

#23.肆、資源回收

l 飲料杯的塑膠模要撕起來。鋁箔包的吸管及吸管袋要移除。 l ... 於 163.27.118.97 -

#24.塑膠容器材質影響耐熱度

環保署資源回收管理基金管理委員會組長翁文穎表示:「雖然不是標示耐熱度,但民眾 ... 推動自備環保杯買飲料可享折扣的新措施,希望減少用過即丟的外帶塑膠杯消耗量。 於 www.mdnkids.com -

#25.好不容易撐過疫情!餐飲業「禁用一次性塑膠杯」 業者嘆 - 聯合報

... 今年12月起禁止轄內連鎖或非連鎖飲料店、咖啡廳使用一次性塑膠杯, ... 不過,有網友表示紙杯更難回收,「可是紙杯不是更難回收嗎? 於 udn.com -

#26.禁用一次用塑膠飲料杯北市搶頭香12月上路 - Rti 中央廣播電臺

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌今天(6日)表示,環保署日前已核定台北市提報的計畫,台北市飲料店將於12月1日起不得提供一次用塑膠飲料杯,但 ... 於 www.rti.org.tw -

#27.飲料杯可以回收嗎的菜單和飲料推薦,MOBILE01

飲料杯 可以回收嗎在Greenpeace 綠色和平(台灣網站) Facebook 的評價 ... 海洋垃圾海灘上最多的垃圾,前三名分別是寶特瓶、塑膠瓶蓋與吸管。其實八成海洋垃圾,主要都 ... 於 drink.mediatagtw.com -

#28.有感減塑! 看回收區的改變就知道… - 台灣麥當勞季報

從今年5月起,全台麥當勞餐廳陸續停用PLA(生質塑膠)材質容器,改為FSC(森林監管委員會)認證、保護森林永續的紙製容器。因此,包括透明沙拉碗、McCafé冷飲杯都已不復見 ... 於 news.mcdonalds.com.tw -

#29.禁用「一次性塑膠杯」南北不同調業者無奈吞「成本增70%」

環保署今年4月公告規範全國飲料店,最遲2024年全面禁用一次用塑膠飲料杯,對此台北市環保局首開第一槍,宣布從今年12/1起,全市2000多家的連鎖飲料店 ... 於 news.ttv.com.tw -

#30.環保署預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案

環保署預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」草案. ::: 資源回收. 110-12-22 [行政院環境保護署回收基管會]. 於 enews.epa.gov.tw -

#31.台化新推「塑膠空杯回收機」 明年上半年擬與超商、飲料店談 ...

【記者許麗珍/台北報導】台化(1326)推動綠色再生循環,自行找廠商合作新推出「塑膠空杯回收機」,也就是針對飲料杯、免洗杯等PP材質的回收機, ... 於 tw.nextapple.com -

#32.回收手搖杯、寶特瓶、電池換購物金!一鍵查詢全台據點

時事探索☀鋁罐☀你家的垃圾都是等垃圾車、資源回收車來才拿出去倒嗎? ... 能回收鋁罐、電池和寶特瓶,特別的是,他還可以回收手搖塑膠杯,對於手搖 ... 於 lohas.edh.tw -

#33.全世界第一台可回收手搖飲料塑膠杯的ECOCO智慧回收機

ECOCO智慧回收機,是全世界第一台可回收手搖飲料塑膠杯的回收機台,大部分的站點都是24小時全天開放,供民眾隨時前往回收,相當符合台灣人的生活習慣。 於 www.ecoco.xyz -

#34.保麗龍再生價值高,可清洗再回收

民眾在丟垃圾時,常常會將保麗龍飲料杯、保麗龍材質的物品丟在一般垃圾車,南投 ... 無色透明的熱塑性塑料,保麗龍的原料就是塑膠原料,所以,保麗龍其實是可以回收的 ... 於 web.hocom.tw -

#35.環保回收飲料塑膠杯- 手作品 - 隨意窩

手作品--環保DIY環保回收飲料塑膠杯. 於 m.xuite.net -

#36.資源垃圾未分類餐盒飲料杯最多 - 府城人語新聞網

環保局統計,每月在焚化廠抽測5%以上各區清潔隊垃圾車運回焚化的垃圾,發現夾帶的資源回收物以紙餐盒、紙飲料杯最多,其次是塑膠飲料杯、包裝紙盒及廣告紙 ... 於 tainantalk.com -

#37.最新消息- 花蓮縣環境保護局- 資源回收資訊網

2019/08/02, (聯合新聞網) 免洗餐具可回收環保署籲歸類為廢紙容器 ... 在塑膠飲料杯的部分,環保署說,也都可以依不同材質回收,處理成塑膠粒,再做成各種型式塑膠再生 ... 於 hlepb.clweb.com.tw -

#38.含稅50組環保可回收【98 口徑14oz PET杯+十字平蓋】透明杯 ...

含稅50組環保可回收【98 口徑14oz PET杯+十字平蓋】透明杯冷飲杯飲料杯水杯塑膠杯果汁杯外帶杯. 81. 尚未有評價銷售8. 分享0. 優惠活動看全部. 於 www.ruten.com.tw -

#39.資源回收分類簡介

塑膠 類:高級塑膠(塑膠盒,塑膠杯) ,寶特瓶. 一般塑膠(護貝,畚箕) ... 一樣的. 注意事項. 1.飲料倒乾淨. 2.四角拉開. 3.吸管丟掉. 4.壓扁回收 ... 於 web.htps.tn.edu.tw -

#40.南市垃圾分類稽查1成垃圾夾帶回收物以餐盒、飲料杯最多

分析原因應是外食人口眾多,且未養成自備便當盒、環保杯的習慣。吃完便當喝完飲料又未將紙餐盒、塑膠杯分類回收,全都包進垃圾包當一般垃圾丟棄。 於 www.taiwanhot.net -

#41.國立彰化女中資源回收分類及資源回收要領說明

般垃圾. 衛生紙、吸管套、泡麵蓋、飲料杯1.請勿丟入回收場任何回收袋中. 封膜、餅乾、麵包套及骯髒的塑膠2.網購物的外面包裝塑膠袋不回收. 袋、馬克杯與陶製類、碎玻璃… ※ ... 於 www.chgsh.chc.edu.tw -

#42.4種環保隨行杯材質比較(玻璃、不鏽鋼、塑膠、陶瓷)

飲料杯 內部有一層淋膜,作為防水用,需要以「紙容器」回收,而非紙類,要正確回收紙容器,也需要特殊的器材,才能將淋膜和紙類分離,程序相當繁瑣,台灣僅有一家紙容器回收 ... 於 www.lifeaholic.tw -

#43.電子發票分類怎麼分?咖啡杯能丟紙類嗎?5 大民眾最常 ...

與上一段提到的咖啡紙杯一樣,為了達到可以盛裝湯汁、麵或飲料的效果,紙容器都會 ... 不過,因為紙容器的回收需要專業技術來分離塑膠模與紙,台灣有這樣技術的處理商 ... 於 tracle-tw.com -

#44.環境與廢棄物(三):一次性飲料杯源頭減量政策成效

就塑膠類免洗餐具而言,由於免洗餐具使用後沾染油汙及其他物質,回收後再利用經濟價值不高。部分塑膠材質如PVC、PS等若以焚化方式處理可能導致「世紀之毒」戴奧辛的產生, ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#45.減塑新政上路! 今年7 月起禁用保麗龍杯,自備容器可享至少5 ...

從源頭減量:台灣年耗20 億個飲料杯,先禁保麗龍 ... 環保署回收基管會表示,由於發泡塑膠回收成本高且易碎,散布海灘及海洋等環境中不易清除,危害 ... 於 www.seinsights.asia -

#46.紙容器類該怎麼丟? 「眉角」大公開 - 華視新聞

您心中應該有答案了,這是必須回收的,因為不管是紙杯或紙餐盒, ... 再透過浮力分選,浮在上面這一層白白的細絲,就是飲料杯上的塑膠薄膜,造紙廠廠 ... 於 news.cts.com.tw -

#47.禁用塑膠免洗杯「未含淋膜紙杯」 環團揭乾坤大挪移:更難回收

看守台灣協會接著點出,環署授權各縣市政府得提報禁用所有塑膠免洗杯措施,並沒有將含有塑膠淋膜的紙杯涵蓋在內,而含塑膠淋膜的紙杯,比塑膠杯更不易回收 ... 於 www.ettoday.net -

#48.資源回收宣導5則-自備環保杯享折扣、農藥容器處理好

根據環保署統計,台灣每年可以喝掉40 億個一次性飲料杯,自7/1 起環保署新制度 ... 店)買飲料時,自備環保杯,店家就會提供5元起的折扣,不僅可減少一次性塑膠產品使用 ... 於 smd.kcg.gov.tw -

#49.可分解塑膠為何反加速回收體系崩壞? - 今周刊

蹲踞在混雜了月餅塑膠包裝袋、塑膠雞蛋盒和冰品塑膠杯的回收物之間,慈濟 ... 紙類回收區一群七、八十歲的志工,眼明手快地揀出便當盒、手搖飲料杯, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#50.北市率先禁一次用塑膠杯環團盼對替代材質配套「把關健康 ...

在手搖飲料店一家接一家開,用量逐年增加、回收成效又差的情形下,確實應該成為源頭減量的優先 ... 北市12月1日起2206家飲料店禁用一次用塑膠飲料杯。 於 www.appledaily.com.tw -

#51.茶湯會、清心、50嵐...手搖茶塑膠杯真的能耐酸、耐鹼

手搖飲料店中所使用的杯子主要分為3種,分別是保麗龍杯、塑膠杯與塑膠淋膜 ... 關於手搖杯的環保議題備受討論,特別是保麗龍杯的回收問題始終爭論的 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#52.環境教育網

飲料蓋子、薄膜、吸管、餅乾外包裝、塑膠袋、或是販賣一般物品的塑膠包裝 ... 吸管需取出丟棄於一般垃圾桶中;飲料杯子需以水沖洗,再丟入回收桶中。 於 affairs.kh.edu.tw -

#53.寶特瓶.手搖杯回收去哪? 一探廢塑再生過程【客家新聞 ...

鄉親朋友,你有沒有想過我們每天製造了多少 塑膠 垃圾?而這些垃圾 回收 後,又都跑到哪裡去呢?根據環保署最新的資料,國內像是寶特瓶和手搖杯等,廢 塑膠 ... 於 www.youtube.com -

#54.垃圾分類-環保小常識 - 學務處

非資源回收物,一律丟入一般垃圾桶。 吸管、塑膠湯匙(無回收標誌)、飲料杯封膜、筷子、衛生紙、被污染的紙類、原子筆、磁 ... 於 sa100.chihlee.edu.tw -

#55.國立羅東高中推行垃圾分類及資源回收處理要領

辦公室資源回收垃圾:由辦公室負責清潔工作者每日整理,適時適量送資源回收室. 3.員生社資源回收垃圾:每日集中收集清洗後 ... 【塑膠類飲料杯回收】. 【塑膠類回收】. 於 ntfs1.ltsh.ilc.edu.tw -

#56.行政院環保署公告應回收項目-垃圾分類與資源回收表

或沖洗一下即可回收。 不可回收. 塑膠叉子、塑膠刀子、筷子、牙. 籤、牙線、泡麵碗。 廢鐵類. 可回收. 1. 鐵容器類:裝填調製食品(含. 調味品)、飲料、酒(含藥. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#57.手搖塑膠杯讓你秒賺購物金,最強省錢達人是你:ECOCO 循環 ...

熱血在家中也習慣做資源回收,後來發現「ECOCO循環經濟」站點出沒,不但可以將家中最常見的飲料塑膠杯、保特瓶甚至廢棄電池做回收,還能累積換購物 ... 於 decing.tw -

#58.免洗餐具擦乾淨!紙盒紙杯也能輕鬆回收環保署快閃宣導成效佳

環保署回收基管會副執行秘書邱濟民表示,免洗餐盒、飲料杯的回收率已 ... 此外,紙餐具因含有蠟質或塑膠膜,其實並不能和一般的廢紙混在一起進行 ... 於 www.cyonglin.gov.tw -

#59.響應永續!便利商店推廣「減塑」策略,鮮食塑膠包裝年減百公噸

台北市最新「減塑」政策!12月起禁用一次性的塑膠飲料杯,6大Q&A一次看 ... 自建可回收寶特瓶及電池的「循環經濟資源回收機」、「OPEN iECO循環杯還杯 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#60.廢塑膠容器(手搖飲料杯)回收廠商名單(允收標準請自行逕洽廠商)

新竹縣廢玻璃容器、廢塑膠容器(手搖飲料杯)回收廠商名單(允收標準請自行逕洽廠商):. 廢玻璃容器回收廠商. 編號. 機構名稱. 連絡電話. 回收項目. 於 www.hcepb.gov.tw -

#61.年底北市飲料店棄用塑膠杯,環團憂紙杯用量激增 - 關鍵評論網

禁用一次性塑膠杯,可能促使飲料店轉而全面使用紙杯,但含有塑膠淋膜的紙杯回收更困難,還可能讓「回收基金」虧損更為惡化。環團呼籲政府應訂定禁限 ... 於 www.thenewslens.com -

#62.響應綠生活杯杯有禮7/1起新規定上路

環保局局長呂理德表示,全台受疫情影響,根據調查2020年光廢棄的飲料杯將近達40億個,大量的垃圾導致海洋嚴重污染,其中以一次性塑膠垃圾最為嚴重,因此限用一次用產品已是 ... 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#63.美國麥當勞成功開發出100%回收材料製成的塑膠杯 ... - 食力

但你有沒有想過,一份麥當勞套餐的餐點,從漢堡盒、飲料杯、薯條盒、炸雞紙袋等,會產生多少一次性包裝的垃圾呢? 100%由回收材料製成的塑膠杯,麥當勞計 ... 於 www.foodnext.net -

#64.淑琴| 資源回收注意事項

資源回收注意事項: 塑膠杯瓶罐: 養樂多瓶, 早餐的飲料塑膠杯身一般塑膠: 飲料杯蓋, 原子筆整枝, 磁片盒, 吸管, 電線 修正液瓶, 錄音帶 鋁 類: 養樂多上瓶蓋的那一層 ... 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#65.含稅50個環保可回收【98 口徑14oz PET杯】透明杯 ... - 蝦皮購物

此賣場不含蓋14oz PET杯50個環保可回收PET 1號材質耐熱70度約420cc 購買含稅50個環保可回收【98 口徑14oz PET杯】透明杯冷飲杯飲料杯水杯塑膠杯果汁杯外帶杯. 於 shopee.tw -

#66.禁用一次性塑膠杯彙整 - 無塑環保紙杯〔森態杯〕

環保的紙杯,又稱為無塑紙杯,採用防水紙漿,無淋膜、無塑料、可回收、自然降解(分解),將取代市面上常見的塑膠杯、保麗龍杯和淋膜紙杯,讓一次性飲料杯有更環保的選擇 ... 於 eco-cup.tw -

#67.資源回收物分類指引明細表

皮、鐵杯、鐵盆、鐵鎚頭、菜刀刀身、 ... 他塑膠製品. 可以回收. 的. 裝填飲料、鮮奶、食用油品、清潔劑、 ... 盤、盛裝飲料之透明塑膠杯、塑膠杯. 於 www.lotong.gov.tw -

#68.一次用飲料杯限制使用對象及實施方式 - 資源回收全民動起來

飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯,其實施日期由直轄市、縣(市)主管機關提報,經中央主管機關核准後發布實施。 2.連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖 ... 於 recycle.tnepb.gov.tw -

#69.日常手搖飲料垃圾分類,你做對了嗎? - 餐具嘉年華

常常出門逛街隨手一杯飲料,但是喝完要處理時卻不知道該往哪個回收桶丟, ... 你知道塑膠吸管要丟一般垃圾嗎? ... 明明看起來就是塑膠杯! 於 cutleryparty.pixnet.net -

#70.台人每年耗20億飲料杯嚴重衝擊生態 - 公視新聞網

環保署表示,目標2025年全面限用免洗餐具、塑膠杯。 從淨灘回收的海洋垃圾中,挑揀出近千個飲料杯,堆疊成雪人造型,凸顯手搖飲文化,其實對環境造成 ... 於 news.pts.org.tw -

#71.自備杯至少折5元保麗龍杯禁用再延後 - 台灣地球日

環保署昨(28)日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」,針對所有塑膠一次性 ... 回收基管會執秘王嶽斌解釋,由於就口杯的設計及後續清洗仍有成本與技術面需 ... 於 earthday.org.tw -

#72.超商祭環保優惠自備飲料杯省5元、回收送購物金- 生活- 中時

... 並在門市內設置「自動資源回收機」,更推展自備飲料杯每杯現省5元折扣。 ... 此減少包裝垃圾產生,鮮食商品方面,7-ELEVEN採用塑膠減量的微波鮮食 ... 於 www.chinatimes.com -

#73.資源回收要點

飲料杯. 材質為紙、塑膠、保麗龍. 將封口膠膜丟棄→瓶身內外洗淨→按材質堆疊整. 齊。 鋁箔包. (1)飲料利樂包:洗淨後壓扁(吸管、吸管套為一. 般垃圾,廠商不回收。 於 www.ptgsh.ptc.edu.tw -

#74.塑膠飲料杯 - 回收大百科

沒事就想來杯飲料犒賞自己嗎?近年廠商除了可以回收的PP 塑膠杯外,還可能選用「可堆肥」的PLA 塑膠杯。環保署為了有效回收管理,將所有飲料塑膠杯納入資源回收,但 ... 於 recycle.rethinktw.org -

#75.請問保麗龍飲料杯不是不能回收嗎?那為何還要印上回收標誌?

我是個很愛喝手搖杯的人偏偏常光顧的連鎖知名店家都是用保麗龍杯裝很想請店家用可回收的塑膠坏裝但又怕被店家列為找麻煩的奧客之一隨著保麗龍杯越積越 ... 於 www.mobile01.com -

#76.省下超過200萬個塑膠杯國外共享杯如何變流行?-低碳生活部落格

台灣是手搖杯的天堂,不過也因為如此,台灣人一年就可以消耗掉22億個一次性飲料杯,如果沒有經過妥善的回收,最後都會成為可觀的塑膠垃圾,於是共享杯 ... 於 www.delta-foundation.org.tw -

#77.禁各式一次用塑膠杯環保署:最慢2024年底實施

由於發泡塑膠回收成本高且易碎,散布海灘及海洋等環境中不易清除,危害生物及污染海洋,環保署原計畫在今年7月1日起禁止禁用飲料保麗龍杯;至於其他材質的 ... 於 energy-resource-match.utrust.com.tw -

#78.資源回收 - 總務處

(3). 飲料杯及餐盒均要回收飲料杯:包括豆漿杯、冰飲品杯、可樂杯、礦泉水杯等塑膠杯與紙杯。 於 dga.nttu.edu.tw -

#79.【到底怎麼挑?】環保飲料杯大評比! - 好日子| agooday

塑膠 杯 另一個和紙杯一樣常見的就是塑膠杯,主要成份為聚丙烯(Polypropylene, PP)。 雖然材質單純,清理乾淨即可回收,但如果每次都使用一個,累積 ... 於 agooday.com -

#80.回收GO環保「塑膠再生」展 - Accupass活動通

塑膠 便利取用情況下,使得2021年塑膠整體回收量高達202695665公斤,但是你知道,正確回收唾手可得的PP塑膠飲料杯,就能再次翻轉它的生命,用新樣貌誕生的再生循環力量 ... 於 www.accupass.com -

#81.年底北市飲料店率先棄塑膠杯環團憂紙杯用量增

過去民眾在回收時,紙杯常誤放入一般紙類而被送到一般紙廠回收,因無法短時間分離紙漿和塑膠,就會被判定為紙渣廢棄物,再送入焚化爐,「等於沒回收」。 於 e-info.org.tw -

#82.教育部化學品管理與申報系統-廢棄物資源再利用

環保署表示,民眾經常使用的飲料杯瓶多為塑膠材質,如常見的汽水瓶、礦泉水瓶、果汁瓶、乳品、優酪乳、養樂多瓶等。這些材質包括PET、PP、PE、PVC、PS等,經過分類回收 ... 於 chem.moe.edu.tw -

#83.一次用飲料杯限用政策下之替代材料發展方向

根據歐盟2019年發布的《一次性塑膠產品指令》,飲料杯列入海灘常見廢棄物 ... 外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式》,導入一次用外帶飲料杯回收 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#84.塑膠也可以很環保!健康生鮮超市展架竟來自廢棄飲料杯

圖說:廢塑膠容器回收再利用,奇夢籽社計公司與大豐環保打造創新輕型展架,跟一次 ... 豐環保的再生塑料來源以民眾回收為主,通常是食品容器,「例如手搖飲料杯、每日C ... 於 www.hcpst.gov.tw -

#85.自由廣場》善意的錯誤? 談禁用一次性塑膠杯

2022年8月17日 — 因此要回收PP 可說是駕輕就熟。 而和許多人認知不同的,飲料紙杯(以及紙餐盒等紙容器)並非單純紙製品,而是由紙與 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#86.飲料杯膜分開丟,共同攜手愛地球| 封王新聞與活動 - PHOENIXES

使用正確的易撕膜封杯,不僅容易撕開使杯膜分離,也讓消費者更容易做分類回收,對環保做出最實際的行動。 塑膠垃圾對海洋、生態及自然環境造成莫大的影響 ... 於 www.phoenixes.com.tw -

#87.原來飲料杯與塑膠蓋分開丟,反而對環境會有害

每次喝完飲料,我都會把杯子上的塑膠蓋拆開來,紙杯丟環保回收,杯蓋丟一般垃圾,感覺自己的細心分類替環保盡了一點心力。但原來這種丟棄法其實不僅 ... 於 www.adaymag.com -

#88.資源回收注意事項

在回收日時能夠順暢進行回收動線,避免造成回收阿伯及協助班級的困. 擾。 1.清潔隊資源回收項目:. ① 玻璃瓶. ② 軟塑膠類:塑膠杯(如:飲料杯)、杯蓋(如:湯碗)、 ... 於 wfps.tc.edu.tw -

#89.推薦手搖環保杯– 環保杯到底救了多少海洋生物 - YCCT

環保飲料杯的進化史從保麗龍→塑膠杯→紙杯→環保杯,儘管紙杯對環境的影響已經 ... 保麗龍在科學上是可以回收再利用的,但保麗龍特性是輕、體積大、容易髒,處理起來 ... 於 www.ycct.com.tw -

#90.資源回收時,紙杯究竟該分哪一類?

紙杯可以回收嗎, 紙容器回收,紙餐具垃圾,紙類回收 ... 用紙、包裝盒)、(2) 報紙、(3) 紙箱( 瓦楞紙材質)、(4) 紙容器( 便當盒、飲料杯、鋁箔包等)。 於 blog.zerozero.com.tw -

#91.買手搖不是「自備杯子」就能折5元!環保署曝提供4種材質裝飲料

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示,據統計,2020年全台使用約40億個一次用飲料杯;聯合國將在2024年正式落實一份具有法律約束力的「全球塑膠公約」,減塑勢 ... 於 www.storm.mg -

#92.國外飲料杯蓋回收做法跟台灣不同? 外媒曝NG回收法!

只要飲料喝完後,先把塑膠蓋取下來,然後用手把紙杯捏緊捏皺,接著再把塑膠蓋蓋回上面的圓形杯口,就這樣一起丟到回收桶裡即可。 Lifehacker 也提醒,如果 ... 於 dailyview.tw -

#93.環保局目前回收項目為何?

二)廢紙類(如麵包(蛋糕)餐盒、各式紙箱(盒)、飲料杯套、雜誌、紙袋、再生紙等) 1、回收管道:送交本局回收車。 2、包紮要領:先去除塑膠包覆封面、外封套、釘針, ... 於 www.dep-recycle.gov.taipei -

#94.國立中興大學廢棄物清理【可回收資源】分類圖示

飲料杯 、咖啡. 瓶、洗衣精瓶等. PVC)、4(LDP. 之塑膠瓶(每. ) 【辨識特徵】. 線. 圖. 塑膠容器(瓶). 啡瓶、優酪乳. 等具塑膠辨識. PE)、5(PP)、. 每週二回收). 於 www.osa.nchu.edu.tw