場地租借高科大的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何世同寫的 堅苦卓絕:國民革命軍抗日戰史 和布施英利的 大自然是我的美學老師都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自黎明文化 和如果所出版 。

國立臺北教育大學 體育學系碩士班 楊啟文所指導 王琛智的 中等學校運動場館自我營運策略分析-以臺北市完全中學為例 (2018),提出場地租借高科大關鍵因素是什麼,來自於場地營收、自我營運、場地租借。

而第二篇論文元智大學 社會暨政策科學學系 謝登旺所指導 戴寶貴的 樂齡學習經營策略之研究-以桃園市為例 (2017),提出因為有 樂齡學習、高齡學習、高齡教育、經營策略的重點而找出了 場地租借高科大的解答。

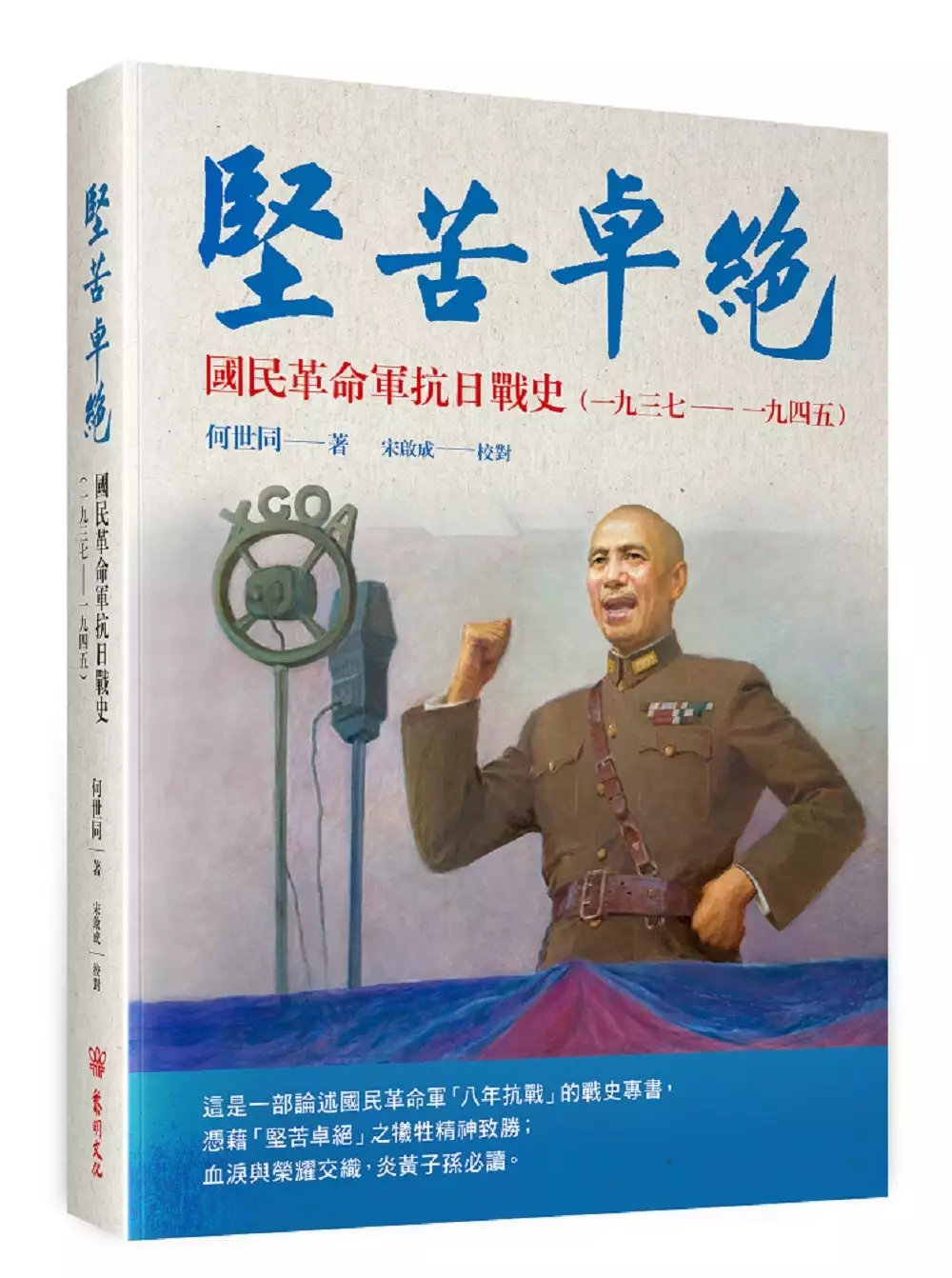

堅苦卓絕:國民革命軍抗日戰史

為了解決場地租借高科大 的問題,作者何世同 這樣論述:

◎一部完全從軍事的專業角度探討分析國民革命軍對日抗戰的戰史典籍。 ◎一三○幅精繪作戰要圖,精闢解析每場戰役的作戰經過,及評論作戰結果與對戰局之影響。 ◎提供軍史界、抗戰戰史研究者、國軍指參軍官及對戰史有研究興趣者閱讀。 「八年全面抗戰」是全中華民族奮起救亡,打敗日本帝國主義侵略,廢除不平等條約,收復失土,由「次殖民地」一躍而為聯合國「創始會員國」,讓中國人光榮「站起來」的一場神聖戰爭。有了抗戰的勝利,中國始免於亡國滅種;今天中共才能享有安理會「常任理事國」地位,進而讓中國人「強起來」,並在昔日西方殖民帝國面前,揚眉吐氣的機會。 國民革命軍在「八年全面抗戰」中,一共傷亡了三百二十

多萬官兵,陣亡了二百六十八名將官,包括兩位集團軍總司令、八位軍長、二十九位師長。他們不是為那一個黨派而戰,而是為中華民族的生死存亡而戰;堅苦卓絕,碧血丹心,共同為中華民族譜出這一頁血淚與榮耀的歷史。 「不信公義喚不回,不容青史盡成灰」;長期以來,西方列強刻意將中國之抗戰,排除在二戰之外,日本人更企圖清洗侵略歷史。本書之問世,盼能喚醒兩岸讀者深刻了解八年抗戰對中華民族的意義,以更寬闊的心胸,本實事求是精神,探討抗戰,還給中國抗戰應有的世界歷史定位。 本書採1937年「七七事變」至1945年日本「無條件投降」的8年時間為斷限,並以中日雙方作戰中的22場「大會戰」、「滇緬作戰」、「桂柳反

攻作戰」、「海空軍作戰」為主軸,對照130幅精繪的抗戰歷史圖像,論述國民革命軍拋頭顱、灑熱血締造光輝之史頁,極具參考價值。

中等學校運動場館自我營運策略分析-以臺北市完全中學為例

為了解決場地租借高科大 的問題,作者王琛智 這樣論述:

目的:探討我國中等學校運動場館自我營運的現況、策略及困境與解決方式。方法:採質性研究個案研究法,透過文件分析法與深度訪談法,研究對象分別為兩所學校之現任的體育組長及總務主任。結果:一、現況:中等學校場館之營收主要為社區大學之回饋金及場地租借之營收,用電費則為場館最主要的經費支出,而場館營收之種類上,社區大學的回饋金、場地租借的營收、辦理運動營隊為主要的三種收入來源,其自我營運成功因素為社區大學的推廣、鄰里社區的合作、自行辦理寒暑假運動營隊、與鄰近學校教學資源共享及社區志工協助場館之管理。二、策略:目前普遍中等學校已有進修場館專業知能之管道,但尚未設置激勵行政同仁工作表現之措施,然而場地租借之

行銷方面主要的方式為節省學校自行辦理運動營隊之預算以回饋學校學生報名費之減免、學校以協辦單位辦理營隊以爭取校內學生報名費之減免、提供場地租金減免及停車免費之服務予校友企業辦理企業運動會、提供免場地租金之服務予教育局辦理中等學校運動聯賽來行銷運動場地之租借。三、困境與解決方式:目前中等學校普遍面臨人力資源短缺的問題,因此透過人力外包的方式、里民義工、學校志工以協助運動場館管理上所需之人力。結論:本研究提出中等學校運動場館自我策略為(一)維繫社區鄰里及鄰近校際間的合作關係。(二) 強化學校與社會資源之連結。(三)設立運動場館經營績效之獎勵措施。(四) 設立專門運動場館營收之基金。(五)積極辦理寒暑

假運動營隊及大型運動賽會。

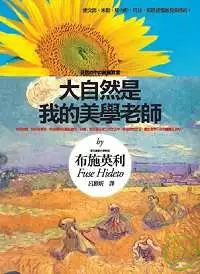

大自然是我的美學老師

為了解決場地租借高科大 的問題,作者布施英利 這樣論述:

全面張開你的美感官能!! 達文西、米勒、莫內、梵谷,都是這樣啟發美感的! 這是你?對欠缺的美感力,擁有它將使你的思考大為不同! 東京藝術大學教授布施英利的大眾繪畫講堂 光、空間、動態、形狀與顏色、生命,五個觀察重點,讓大自然成為你最好的美感老師! 美學大師漢寶德專文推薦! ●你是否曾經真正地好好看過光?光線瞬間出現又消失時是什麼樣??隨時間流逝不停變換的光及影,是何種樣??你知道莫內是怎麼把光捕捉到他的畫布上? ●你是否曾經認真地凝視過空間?每天走路的時候,視點的移動,會讓你看到什麼?你知道文藝復興的藝術家以視點傳達了一種宇宙觀? ●還有動態、形狀、顏色及生命,你有多久沒

有感受到生命的力量及躍動?如何將日常生活中觀察到的自然及美麗應用到藝術創作及鑑賞上,讓作品更飽滿,自己更能體會畫家的視線、呼吸與心情? 我們居住的世界既廣大又美麗,好好地看,好好地享受,然後運用到藝術創作、欣賞及日常生活中,將使你的生活,變成意想不到的豐富及美好! 本書將五個觀察重點以戶外實習及美術講座兩種方式,為讀者講解自然與藝術的聯結,及掌握美感的入門方法。 作者簡介 布施英利(Fuse Hideto) 生於1960年,1984年畢業於東京藝術大學美術學系。1989年修完東京藝術大學研究所?博士課程(藝術學),為學術博士。研究所期間主攻達文西,對達文西師法自然的繪畫理論頗有心得

,在學中即與當時的東大教授?知名的腦科學專家養老孟司出版共同著作兩本,之後著作超過二十本。 90年到94年擔任東京大學醫學部解剖學助理,他的作品從美術評論到科學論述、小說,涵蓋範圍很廣。現為東京藝術大學教授,也是日本最重量級的藝用解剖學者。 著作有《不要畫筆的繪畫教室》《腦中的美術館》《去探索屍體!》《美術館有腦》《兔子》等等。 譯者簡介 呂雅昕 台灣台北市人,國立台北師範學院美勞教育碩士,日本九州藝術工科大學藝術工學碩士,現為專職日文翻譯,並從事藝術文化相關方面研究。 ◎目次推薦序 自然是通向美感的捷徑 ∕ 漢寶德序章 向「自然」學習美──────3 第1課 光──────15

戶外實習1到「戶外」去──────161──光的觀察──────162──朝陽──────183──陽光與影子──────214──夕照──────235──夜空──────266──雙筒望遠鏡與天體望遠鏡──────30 美術講座1光的美學──────341──光的力量──────342──光、眼與腦──────363──光源光之美──────384──反射光之美──────435──黑暗之美──────476──極致的光──────507──描繪光線──────52 第2課 空間──────55 戶外實習2在「森林」中漫遊──────561──漫遊的準備工作──────562──帶著速寫

用具與相機出門──────603──要去哪裡的森林呢?──────644──森林的空間構成──────675──遠近法的空間──────696──從各種不同的視點來觀察──────727──到屋久島旅行──────74 美術講座2遠近法與景深──────801──遠近法的美學──────802──捲動的感覺──────853──見樹不見林──────884──所謂的直挺挺站著──────925──人工森林──────966──沒有景深的世界──────100 第3課 動態──────107 戶外實習3到「海」中浮潛──────1071──在海邊漫步──────1082──沙灘與防波堤─────

─1103──岩岸──────1134──用箱型眼鏡來觀察──────1155──潛水鏡!──────1176──高手就來潛水吧──────1217──想要仔細觀察,就到水族館去──────1248──採集與飼養──────1259──我自己的小水族箱──────13110──動態的世界──────134 美術講座3動態的美學──────1361──腦中的「動態」──────1362──「動態」的美學──────1403──會動的藝術──────1424──時間啊!請停止吧!──────149 第4課 形狀與顏色──────159 戶外實習4「露營」去──────1601──住在野外─────

─1602──準備露營的用具──────1623──紮營──────1694──開始採集──────1725──進行觀察──────1786──營火的樂趣──────185 美術講座4型態學與色彩學1──瞬間的色彩──────1892──色彩的理論──────1923──三角形的構圖──────1954──重新構成──────1995──變形──────203 第5課 生命──────207 戶外實習5「撿屍體」──────2081──撿屍體──────2082──解剖──────2123──讓它腐爛──────2174──製作骨骼標本──────2215──到屍體的美術館去──────224

美術講座5死亡美術館──────2291──橫躺的屍體──────2292──義大利的解剖劇場──────2333──最頂級的美術,就是死亡的美術──────2364──描繪殺人──────2385──「悲傷」的造型──────2416──屍體不是「東西」──────2457──詭異的故事──────2488──屍體與「笑」──────252 最後一課 美術館的參觀方式──────2571──到美術館去──────2582──欣賞原作──────2593──參觀美術館的方法──────2614──拜訪某個美術館──────2645──我的美術遊記──────270 終章 到自然的深處────

──277圖片一覽與索引──────286 推薦序 自然是通向美感的捷徑 學美術要從何開始?一般人一定會說自拿筆開始。我們自小時候,老師給我們第一枝筆,讓我們在紙上塗鴉,開始了邁向藝術創作的第一步。因此,我們都認定學習美術自然要從學習繪畫著手。可是有一位日本的作者卻告訴我們,大自然才是「美」的老師。 這是從美的根源講的。 美從那裡來呢?我們學習美術又為了什麼呢?很少人去想這些問題。「美術」只是自小學始不得不學的一門課而已!學了如何?不學又如何?大家都沒有想過。當然了,有極少數的孩子會成為藝術家,我們會說他們有美術天才,靠畫畫為生。我們一般人呢?好像只是玩塗鴉而已。其實在教育家設計

這些課程的時候,心目中希望通過美術的課程,使我們學著為美所吸引、感動,並逐漸培養成愛美的心靈。至於以後會不會成為畫家是其次的問題。 也就是這位名為布施英利的作者所說的,「磨練你對於美的感受力。」 可是磨練美感不是應該常到美術館去嗎?這就要深思了!我們常常把磨練美感與學習美術混為一談,學校的老師也大多弄不清楚呢!到美術館學習美術是磨練美感的手段之一,並不是唯一的方法,甚至也不是最好的方法。布施英利告訴我們要強化美感最好要向大自然學習。 他的話對不對呢?答案是非常正確,因為美是從大自然來的。美感之產生有兩個條件,其一是發自內心的需求,其二是環境中美的事物,這兩者都來自大自然。對美的感受

是大自然賜予我們的裝備,外在世界的美則存在於大自然賜予我們的生存環境中。我們磨練這套感受的裝備,使它更加銳敏,最好的辦法就是多接觸自然,體察美的存在,接受大自然中美的感動。 藝術家的創造不過是以他們銳敏的感受,把美呈現出來而已,所以要提高自己的審美能力,與訓練其他求生能力一樣,確實是走進大自然去。今天的人類比起我們的祖先幸運得多了,我們不再需要與大自然抗爭,而且多了些觀察、欣賞自然的配備。所以本書的作者建議大家不但要常出去跑跑,而且要帶望遠鏡,穿著便於走路的鞋子,以便輕鬆愉快又方便的觀察自然。另一個建議是帶相機出門。我們攝影時,就是扮演了藝術家的角色,以鏡頭捕捉自然的美感。 我們必須有

自信,愛美是我們的天性,對美的感受是我們的本能。因此拿起照相機,人人都是藝術家。我們都能判斷照片的美醜。我們自大自然的千變萬化中捕捉到美,會因為要去捕捉,要去尋覓,才使我們內心的裝備更容易受到感動。美是精神的饗宴。 這本書幫助我們了解自大自然通向藝術之美的途徑。文明把人類引進美的心靈世界中,使用的工具是藝術。但要了解藝術、享受藝術的捷徑是走回自然。在業已都市化的今天,這也許是日本文化所給我們的最寶貴的啟示。 世界宗教博物館館長 漢寶德 作者序 序章 向「自然」學習美 培養美感,必須向「自然」學習,這就是本書想要傳遞的訊息。 要怎樣才能畫出好的作品?要如何在美術館,學習到名畫中

的真髓?要如何磨練自己? 在這本書中,提供了一些方法。 要怎麼做呢?一言以蔽之,就是「出去玩」。不是去美術館或畫室,而是到戶外去。在戶外觀察各式各樣的東西,並且來個深呼吸。 這麼做,就可以磨練你對於美的感受力。 不過,出去玩的時候,到底該做什麼才好呢?這本書就是為了要給大家當指引使用而出現的。 這本書裡面總共有五門課程,並且有相應的五項實習內容。請隨著書中的說明到戶外去體會大自然,可別光看書而不行動。 但是,去戶外而不是去美術館或畫室?光是接觸自然,真的有用嗎?說不定有人是會覺得不習慣。 的確,所謂的藝術,是從人的「內心」中感受到的或是表現出的美。也就是說,也就是說

,藝術是從人工的世界中誕生,與自然這種外在的環境是處於完全對立的狀態。 那為什麼要到大自然之中去呢? 到底是為什麼,並沒有特別的原因,但這就是事實。不過,當然還是有原因的。但是,在書的開頭不馬上說明原因,也說不過去。因此,我來舉一個我自己親身體驗的例子。 這件事是在我去海邊潛水的歸途上發生的。那天我到伊豆半島附近的海域去潛水。地點約在東京西邊的一百公里處,雖然離都市並不遠,不過仍保存著不可思議的自然景觀。 站在海邊,眺望閃耀著銀色光芒的海面,仍然是很單調的。我背著潛水器材,坐到船上。船從港口出發,沿著海岸線航行了數分鐘。就可以看到更晦暗的海色。 坐在停下來的船邊,戴上潛水鏡

,把呼吸管前端的調節器塞到嘴裡,從背後倒向海中。啪地與水產生衝撞,身體瞬間沉入海中,又馬上輕輕地浮起來。濺起的水花與泡沫,都盡收眼底。 接下來就是在確認四周的安全之後,潛入海中。猶如飛向空中一般,身體從容地往下沉。 在海水中,可以看到晦暗的海色變藍。這種藍不是熱帶海中明亮的藍色,而是猶如秋天的天空般淡淡的水色。所有的風景都染上了這種色彩。 如果進入海的內側,從水中觀察,所有的東西都隱約帶著藍色。自己的心中也猶如染上了藍色。寂靜的藍。這種在潛水時,躍入海中的瞬間出現的心境變化,非常吸引著我。 但是海中的顏色並不止是藍色。伊豆的海中,有一種叫做軟珊瑚的珊瑚「茂密」地生長著。雖然實際

上是動物,但是看起來完全不會動,像是植物一般。紅色、黃色、紫色、綠色,各種原色都可以在這裡找到。這不是地上的草原,而是海中的花園。而這裡的魚類,猶如蝴蝶或小鳥般飛舞者。 我感到從自己的內臟中,傳來一陣舒適的酥麻。 在潛水活動結束之後,我帶著海中的感受回到陸地上。有種泡過溫泉之後的心情,洋溢著暖暖的幸福感。 遇見梵谷的圖畫,是在這樣的潛水歸途上。 我坐上車開回家。途中,在高速公路的服務區稍事休息。因為肚子空空,所以買了烏龍麵正準備開始吃。 梵谷的畫,就是掛在那間餐廳的牆壁上。 當然,真正的梵谷作品,是不可能掛在服務區裡面。我看到的是上面印著梵谷畫作的大海報。 在眼光瞥

向海報的瞬間,我非常的驚訝。 梵谷描繪的是鄉村的風光。並不是什麼特別的內容。因為是印成海報,所以質感很薄弱,而且印刷的也不是非常好。 但是當我看到這張海報時,我被所謂「藝術」的強大力量給徹底擊倒了。 那不是「畫」,看起來簡直像是生物一般。蠢蠢欲動、旋轉著發出光輝。 這是什麼?! 我以前當然看過很多梵谷的作品,日本每次辦梵谷的展覽都會去參觀。連位於他的祖國──荷蘭阿姆斯特丹的梵谷美術館,都去了不只一次。 當然,每次看展覽的時候,都學到了不少東西。但是這次在潛水之後,在高速公路休息站看到的海報,跟以前看到的畫作,受到的衝擊完全不一樣。 也許就是因為不是在氣氛嚴肅的美術

館,才受到這樣的觸發。我在完全沒有心理準備的日常狀態下,忽然就輕輕鬆鬆地進入了梵谷的世界。猶如在日常生活的縫隙中,忽然浮現出一張臉一般。 在那裡,「有」著畫家的呼吸、視線與他的心情。 為什麼一張印刷出來的海報,能如此鮮明地看到這些呢。我自己也覺得很不可思議。以往我一直想要接近卻無法接近的藝術的本質,忽然就這樣活生生地,從那兒跳了出來。 我知道這是為什麼。這是因為「海」的緣故。我剛剛在海中潛水時,讓感受的能力變得更加敏銳,而讓我能察覺到這張畫的美。 梵谷的畫與海洋是完全不同的世界。我的意思並不是指他不畫海,而是說,我在海中所見到的景象,與梵谷畫中的世界,是完全不一樣的。 所謂

的畫,並不是在模仿自然。但是要知道什麼是「不是模仿自然」,就必須先知道「自然」到底是什麼。 因為我當時剛從海裡上來,所謂的自然的美,還在我身體的細胞中熱騰騰地呼吸著。 就是由於感受力在經過自然的刺激之後,變得更加敏銳,所以才「看見了」梵谷的這張畫。 最棒的美感的教師,就是「自然」。要進入自然的深處,在那裡深呼吸,與自然的韻律合而為一。 在那裡,藝術就會像我們顯現出它的本來面貌。 畫家只要畫得出「這個」就夠了。而看畫的人,只要能從美術館、畫冊、甚至是海報等複製品中,看到「這個」,也就夠了。 所以,請到大自然之中去吧。 這本書中,為了要讓人知道如何畫圖,如何創造雕刻、照

片、影片與建築等藝術,以及要如何鑑賞這些藝術,會告訴你如何進入自然。 在這個世界上,有許多自然主義者(naturalist)、戶外活動愛好者、以及生物學者等等與自然十分親近的人。這本書在「可及範圍」內,也與這些人的目標是相同的。追尋自然的真理,以及其背後所呈現的宇宙法則。這就是終極的目標。 但是,我想像中的讀者,並不分職業或業餘,而是所有與藝術相關的人。無論是小學生、國中生、高中生、藝術科系的大學生、畫家、設計師、把畫圖當興趣的人、想要成為畫家的人,甚至是在其他領域、但是喜愛藝術的人,都可以來看這本書。 愛好自然的人與愛好藝術的人,無論是思考方式、個人的偏好、或是追求的目標都不一樣

。而在這裡,會將所有的內容基調,設定在「藝術」的基礎上進行。 所以,以下的內容,如果拿戶外生活相關書籍或雜誌的標準來看,只寫了一些基本常識。但是因為這本書,並不是單純寫給喜歡戶外活動的人看的,而是希望能為那些一直在學習藝術,但是對於戶外活動完全不了解,又不好意思開口問的人,提供最佳的入門捷徑。 而且,我也不希望這本書只是入門書而已。「藝術之道,是由自然開始,以自然結束」。在這裡沒有入門者也沒有專家。所有人都必須向自然學習。 來吧!自然中的繪畫教室開始了! 第4課形與色戶外實習4「露營」去1──住在野外不論是到海邊去,到森林裡,都可以與自然接觸。在上過前面的課程後,你是不是真的有出

門去走走呢?可不要只把書看一看而已,還是好好找個機會去「實習」。之前的實習課程,都是可以當天來回的行程,或者是去飯店、旅館、小木屋或民宿借宿一宵。雖然離開了自己的家,但這些住宿的方式都不是在「室外」,所以與自然的接觸仍然不夠深入。因此要嘗試除了白天之外,還要在自然中度過夜晚。這種「離家二十四小時」的經驗,才能真正地體會到自然。所以,接下來我們要到野外住宿,也就是去露營。在大自然中吃飯與睡覺,用自己的身體去感受炎熱或寒冷。也許會被雨水阻擋行動,也許要與強風苦戰,有了這樣的體驗,才能夠說是真正「與自然接觸」。雖然是這麼說,不過露營的目的並不是為了要活得比較辛苦。即使虐待自己,也不會得到什麼好處。也

許從結果來看,在露營時會碰上比較辛苦的情況。但是辛苦並不是目的,而且露營其實是一件很有趣的事,連喝的水或吃的東西都別有一番滋味,會覺得特別好吃。在自然中吃飯,竟然會這麼好吃!你也一定能夠體會到這樣的幸福。而且露營的費用十分低廉。只要數千日圓,就可以讓全家或是一群朋友過一晚。當然,要準備露營的用具還是一筆開銷,但是只要多出門幾次,就可以回本了。只要有住在普通飯店裡數天的預算,就可以買到基本的露營用具。這個人世間有許多要花錢才能獲得的東西,但是也有許多不必花錢就能獲得的東西。而且大部分可以「學到」的技能,其實大多是不花錢就能獲得的。你也一定能夠透過露營這種十分基本的生活方式,學到各式各樣的事情。一

定能將生活所需的智慧轉化成自己具備的能力,也能夠提升對於美的感受能力。而且所謂的露營,並不是架起帳篷之後,就在帳篷裡等著吃飯、睡覺。而是以帳篷為根據地,到附近的森林、海洋或河川去遊玩。也可以將營地當作根據地,進行觀察植物或是賞鳥之類的活動。所以,露營也等同於向大自然學習繪畫的一種整合工作。但是露營難道不危險嗎?好幾年前,曾經有新聞報導了在河邊發生的意外事件……。也許有人會有安全上的顧慮,也的確有些露營場地相當危險。但是這裡推薦大家去露營,並不是要去練習野外求生,也不是毫無計畫、有勇無謀地直接出門露營。現在有許多露營用的營地,具有完善的設施,可提供給露營的老手甚至是新手使用。不但有安全方面的維護

措施,設置了停車場與洗手間,有些甚至還有浴室和商店。這種營地被稱之為「車用營地」,是可以開車前往的露營場地。有些地方甚至可以租借各種露營用具,讓人可以空手出門露營。露營是一件很好玩的事情。讓我們出門去露營吧!

樂齡學習經營策略之研究-以桃園市為例

為了解決場地租借高科大 的問題,作者戴寶貴 這樣論述:

摘要為因應高齡社會的來臨,教育部在2008年開始設置樂齡學習中心,旨在讓高齡者能夠透過學習活動的參與,助於促進晚年的生活適應。桃園市目前13區各設一所樂齡學習中心,以承辦屬性分為國民小學、人民團體辦理。本研究以三所學校及二所人民團體承辦的樂齡學習中心做為研究標的,以中心執行教育部樂齡學習政策,在實務經營的現況、辦學績效及遭遇的困境,以經營者、參與者的觀點及學者專家的建議,做為樂齡學習永續發展議題的探討。研究者以承辦屬性不同的中心做交叉分析,探討樂齡學習中心在不同屬性的承辦團體經營下,所呈現的不同運作策略及辦學績效與困境,整理出以下的研究發現:人團型中心以收取少許學費,課程持續不中斷,每學習上

課時數36小時,業務的推動以志工為主要人力資源,在執行營運上以缺少固定上課場地,樂齡學員無法聚會聊天沒有歸屬感為最大困境;學校型中心完全免學費,但課程以補助款為依據,課程缺少持續性,業務的推動以學校兼職人力為主,在執行營運上最大的困境是拓點,因為學校本身致力在校園的教學,校外的社會脈絡生疏陌生,對於上課點必須拓至各村里是無法負荷的。因此,教育局應該訂出一套資源共享及學校租借辦法,解決人團場地問題,並輔導各中心結成區域聯盟以互相支援及互挺概念,解決學校型中心拓點的需求。