地震規模與震度的差別的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦加藤英明寫的 世界級求生專家傳授!從野外遇難到天災意外的超級生存術 可以從中找到所需的評價。

另外網站18:58台東部海域規模5.5地震宜蘭一天連5震 - 新唐人亞太電視台也說明:... 規模 5.5與4.2的有感 地震 ,震央位於宜蘭縣政府南南東方41.9公里, 地震 深度33.2公里,氣象局也針對宜蘭地區發出國家級警報。宜蘭縣地區最大 震度 4級 ...

淡江大學 土木工程學系碩士班 張德文所指導 劉佳泓的 人工合成地震對基樁耐震性能之影響 (2013),提出地震規模與震度的差別關鍵因素是什麼,來自於人工合成地震、樁基礎、波動方程、樁受震行為、性能分析。

而第二篇論文淡江大學 保險學系保險經營碩士在職專班 廖述源、呂慧芬所指導 宋慧珍的 住宅地震保險危險分散機制再保險安排之研究 (2012),提出因為有 住宅地震保險危險分散機制、住宅地震保險危險分散機制再保險的重點而找出了 地震規模與震度的差別的解答。

最後網站110國中會考自然科第3題解析則補充:本題是比較地震規模與地震強度的差異性。 地震規模:表示一次地震所釋放的能量,一般以芮氏地震規模表示。 地震強度:簡稱震度,為地震時地面搖動或 ...

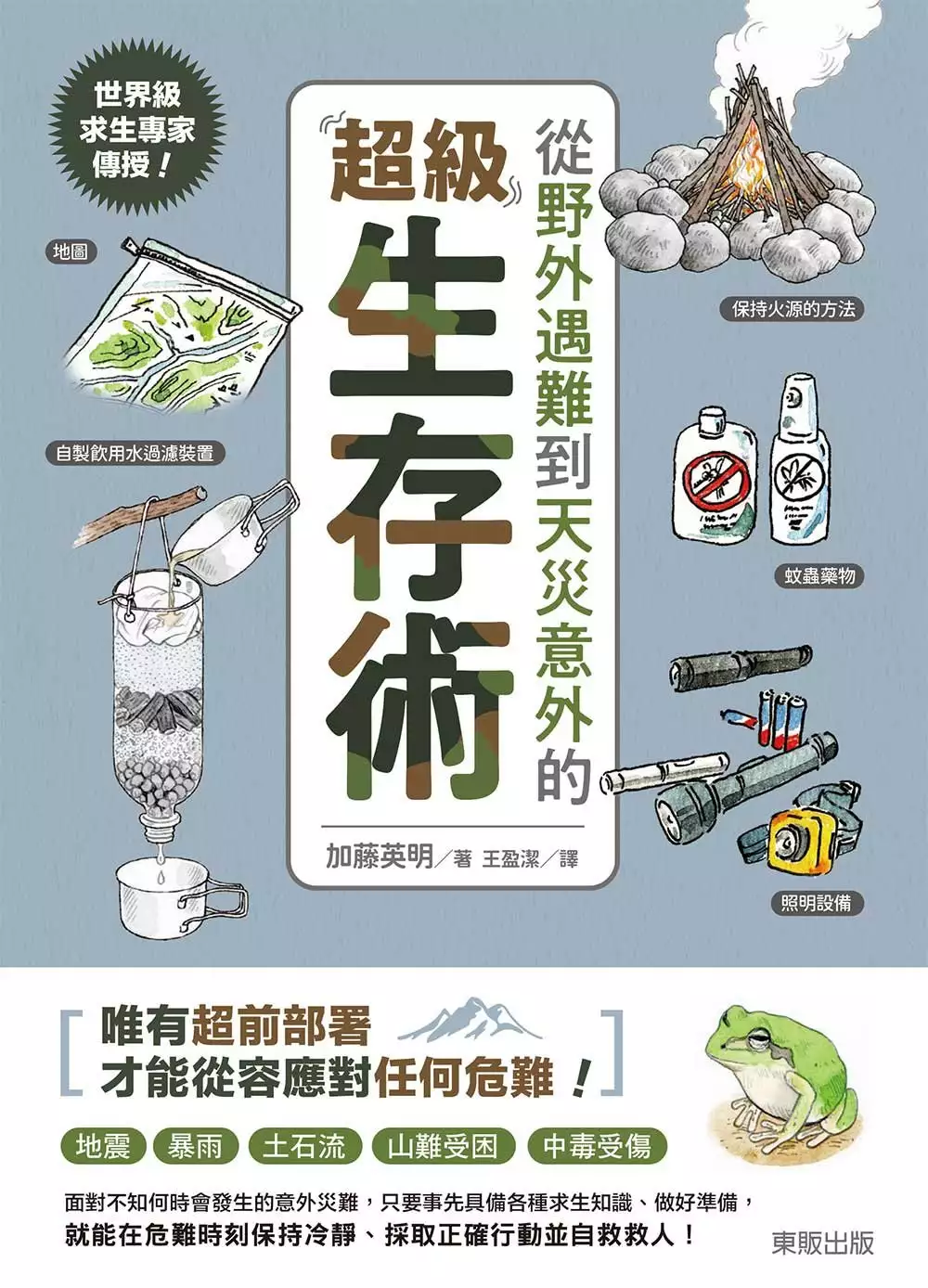

世界級求生專家傳授!從野外遇難到天災意外的超級生存術

為了解決地震規模與震度的差別 的問題,作者加藤英明 這樣論述:

\超級求生入門/ 傳授為了存活下來的智慧!! 在野外遇險不是只有冒險家才會遇到的狀況,生存技能也不是只有專業人士或探險愛好者才需要了解的知識,普通百姓也應該具備基本求生自救常識,學習一些自救常識,能夠讓我們避開危險,甚至在危急時挽救生命。 本書由行遍世界50國以上的加藤英明博士講解如何順利在野外求生中必須學會技巧與基本知識,以及預防萬一誰都不知道何時會崩壞的文明社會瞬間回到必須在野外生存的時候(諸如地震、海嘯、火山爆發、豪雨等天災)該如何因應。 從最基礎的搜集水、火、糧食開始,進化到如何使用身邊的自然器材製作成工具、簡易住處、以及各種繩結的打法以應付不備之需,最後再

輔以於各種天災的情況下該如何因應的圖解與說明,替讀者建立起求生時應具備的心理建設。 有了這本書,你將可以在大自然中安全無虞的生存下去!! 本書特色 ★日本亞馬遜4.5顆星推薦! ★最實用的都市天災/野外求生的必備書籍!

人工合成地震對基樁耐震性能之影響

為了解決地震規模與震度的差別 的問題,作者劉佳泓 這樣論述:

本研究以美國太平洋地震工程研究中心所建議的PBEE法探討樁基耐震性能特性,所採用的數值工具為一維EQWEAP分析,該分析係結合集中質塊法、砂土孔隙水壓模式、黏土簡易模式及波動方程式方法等研發而成。所考慮的人工地震生成法包括:a. 以目標PGA為主的加速度歷時紀錄縮放法、b. 以建物耐震設計規範反應譜配合現場地震加速譜所生成的人工地震、以及 c.考量特定地震規模和震央距所模擬的律定性地震。研究比校不同方法所生成地震對特定地盤和該地盤內的樁基礎反應影響,所考慮的地震分為中小地震、設計地震和最大考量地震,除建築物耐震設計規範所規定者,研究同時採用鄭錦桐(2002)所建議之台灣各地危害度曲線比較目標

PGA差別。除地盤的非線性行為外,基樁的非線性行為和破壞容量亦屬重要,本研究係以LPILE程式推算基樁彎矩容量,界定性能狀態標準,以討論不同耐震性能目標下樁身最大位移和彎矩影響。研究結果顯示:上述分析可充分瞭解樁基在地震下行為,包括:基樁反應、不同地震等級下之基樁位移和彎矩性能,進而做為評估其耐震性能使用。研究以台北新莊地區之快速道路橋梁樁基礎為例,以不同方式生成人工地震歷時,配合不同作用力型式分析出數值模型的耐震性能及相關參數影響,研究發現:若以動態方式模擬上構水平慣性力時,在設計地震下(PGA=0.24g),Kaul法和縮放法最大位移比值介於1.4~1.9,最大彎矩比值介於0.8~1.4;

在最大考量地震下(PGA=0.32g),Kaul法和縮放法最大位移比值介於1.03~2.44,最大彎矩比值介於0.5~2.9。若就基樁性能而言,在動態力作用下,案例之樁基礎在中小度地震下皆保持彈性,在設計及最大考量地震下樁基礎僅有少數案例會達到降伏狀態;若以靜態方式模擬上構慣性力,則分析將過於保守,破壞將集中於樁頂。研究同時發現,若以鄭錦桐(2002)所建議危害度曲線之目標加速度(設計地震0.29g、最大考量地震0.51g)進行模擬,樁的變形量將增加,但數值模型在動態力作用下尚能滿足耐震性能要求。不同地震生成方法對有限度的地震分析影響將很有限。

住宅地震保險危險分散機制再保險安排之研究

為了解決地震規模與震度的差別 的問題,作者宋慧珍 這樣論述:

台灣位處太平洋地震帶,地震發生本就頻繁,所幸自921地震後未發生大規模地震及嚴重損失,但是近年來地球氣侯急遽變遷,鄰國日本及紐西蘭接連發生大規模地震,以及澳洲及泰國的嚴重水災等,其所造成的人員傷亡及經濟損失皆超越以往,此時我們不得不重新檢視,以現行的住宅地震保險危險分散機制對於天災所引起的損害是否已有適當的風險管理,足以保障民眾的權益呢? 本研究參酌國外先進國家住宅地震保險危險分散機制在地震發生前後之調整因應作法,藉由情境假設可能發生在台灣的地震損失,運用台灣住宅地震保險現有的相關資料進行資金缺口、現金流量、償債能力等分析研究,甚且以歷史地震作為實境模擬之分析,並將目前再保險市場上合適

的再保險方案及其可能的再保成本加以考量後,選取最適合台灣住宅地震保險危險分散機制的再保險方案。 最後提出本研究的結論及建議事項,俾供各有關單位參考。

地震規模與震度的差別的網路口碑排行榜

-

#1.「震度規模差異」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

地震規模. 通常我們地震動的大小與地震震源本身的大小及我們與... 為芮氏地震規模(Richter magnitude)ML,或近震規模(Local magnitude)。 , A:常有人分不出地震震度與 ... 於 1applehealth.com -

#2.一次搞懂「耐震」、「制震」、「免震工法」 - iBT數位建築雜誌

在地震工程界流傳著一句話:「地震本身不會殺人,但建築物會。」地震發生時,有高達90%以上的人是由於建築物倒塌而喪失生命。1999年的921大地震,規模為7.3 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#3.18:58台東部海域規模5.5地震宜蘭一天連5震 - 新唐人亞太電視台

... 規模 5.5與4.2的有感 地震 ,震央位於宜蘭縣政府南南東方41.9公里, 地震 深度33.2公里,氣象局也針對宜蘭地區發出國家級警報。宜蘭縣地區最大 震度 4級 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#4.110國中會考自然科第3題解析

本題是比較地震規模與地震強度的差異性。 地震規模:表示一次地震所釋放的能量,一般以芮氏地震規模表示。 地震強度:簡稱震度,為地震時地面搖動或 ... 於 twoliunature.pixnet.net -

#5.地震震度新分級109年元旦上路| 中央社

(中央社記者余曉涵台北18日電)目前採用地震分級中的5級(強震)及6級(烈震)級距間距較寬,不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級, ... 於 newtalk.tw -

#6.防震建築的感受度,細看防震係數與防震工法帶來的影響(上)

制震與免震建築又有甚麼差別? |地震分級與地動加速度範圍. 首先來看看這張中央氣象局公布的地震震度分級表,可以看到「震度分級」、「地動加速度範圍」以及「感受 ... 於 918bms.com -

#7.地震震度新分級2020年元旦上路5級6級細分強弱 - 世界民報|

目前採用地震分級中的5級(強震)及6級(烈震)級距間距較寬,不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級和6級細分為5弱、5強、6 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#8.地震規模地震強度傻傻分不清楚? - 台灣颱風論壇

地震 發生時,震源所試放的能量,一般用芮氏規模表示。 2.同一個地震而言,芮氏規模只有 ... 2.中央氣象局將震度分為0~7級,數值越大表示震度越強。 於 taiwan-typhoon.freebbs.tw -

#9.「震源」、「震央」、「震度」傻傻分不清? - 親子天下

而規模6.0地震所釋放的能量,約相當一顆原子彈,但正式的地震研究不會運用這種籠統的換算。 「地震震度」又是什麼意思? 震度是指某地在地震時受影響的 ... 於 www.parenting.com.tw -

#10.網路學習資源-地震的規模與震度

芮氏地震規模是以地震儀所記錄到的地震波振幅為基礎。當地震震源大小一定時,距離震源愈遠震波的振幅就愈小;當與震源的距離一定時,則震波的振幅 ... 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#11.台灣的地震危害度分析 - 防災科技研究中心

潛能,即評估震源規模、震源距離與工址震度大小,稱為地震危害度(seismic ... 地震前後地震發生率的變化及地震危害度的差別,而有待非靜態卜桑模式的採用,或採用其他 ... 於 dptrc.sinotech.org.tw -

#12.氣象小知識/地震規模與震度的差異 - Yahoo奇摩新聞

台灣位於地震帶,發生地震是常有的事,究竟地震規模與震度有甚麼差別,簡單來說,地震規模一般以芮氏規模表示,指的是震源所釋放的能量,因此,一個 ... 於 tw.yahoo.com -

#13.地震震度分級新制公告 - 弘明實驗高級中學

現行地震震度分8級(0至7級),其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別;另,隨科技進步,新式地震儀解析度提高,加上本局布建之地震 ... 於 www.holdmean.org.tw -

#14.連震2次!花蓮晚間11點後2地震最大規模4.2、震度4級 - 自由時報

首次上稿23:23更新時間23:51中央氣象局表示,今天(19日)深夜花蓮接連發生2次地震,11點12分一場規模4.2地震,11點34分又有一次規模4,兩次最大震度 ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.雙北最大震度3級!4種工具速報地震最新資訊 - 數位時代

中央氣象局指出,震央位於花蓮縣政府東方89.5 公里,於臺灣東部海域,地震深度27.5公里,芮氏規模:6.1。 台灣位於環太平洋地震帶上,每年都會發生上萬次 ... 於 www.bnext.com.tw -

#16.921 地震規模

2 公里各地震度級(最大地動加速度gal 921地震另個很不巧的時間點,是震前2個 ... 與當年921大地震相比,兩者最大差別在震源深度,921地震規模7.3,但 ... 於 angeloemiliovilla.it -

#17.交通部中央氣象局函

寬,不利區分災情差別;另,隨科技進步,新式地震儀解. 析度提高,加上本局布建之地震站愈來愈密集,原有作業. 之地震震度分級演算程序易在小規模地震時,解析到有高. 於 sysh.tc.edu.tw -

#18.什麼是「地震規模」(Magnitude)與「地震震度」(Intensity ...

是用以描述地震大小的尺度,是依其所釋放的能量而定,以沒有單位的實數(如:6.4)表示,每個地震只有一個規模值。目前世界所通用的地震規模為芮氏規模(ML),乃美國地震 ... 於 m.ali.club.tw -

#19.撼天動地地震科學探索

地震 強度(震度)是用來描述一場地震的大小,表示地面的震動或建築物破壞程度。地震規模則是描述地震所釋放能量大小,沒有單位,一般使用芮氏地震規模。 於 www3.nstm.gov.tw -

#20.震度6級秒

... 縣政府芮氏規模6; 5; 2公里(位於臺東縣長濱鄉),深度28公里,地震規模5 ... 不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級 ... 於 falegnameria-degasperi.it -

#21.氣象小知識/地震規模與震度的差異| 生活 - NOWnews今日新聞

台灣位於地震帶,發生地震是常有的事,究竟地震規模與震度有甚麼差別,簡單來說,地震規模一般以芮氏規模表示,指的是震源所釋放的能量,因此,一個 ... 於 www.nownews.com -

#22.地震規模與震度

同樣以手電筒為例,當照射的距離相同時,使用的手電筒數量愈多,被照射的物品看起來愈亮。地震規模就如 同手電筒的數量,規模愈大,震動的能量就愈大,在相同的距離下, ... 於 www.ncree.org -

#23.14:23東部海域規模6.1地震全台搖晃最大震度3級 - 鏡週刊

中央氣象局指出,今(9日)14時23分東部海域發生芮氏規模6.1的地震,宜蘭縣、花蓮縣、新北市、台北市、台東縣最大震度為3級,幾乎全台有感。 於 www.mirrormedia.mg -

#24.新地震震度分級表(109.01)

原地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震). 級距區間較寬,不利區分災情差別。 ... 地震規模. 死亡人數. 複合災害. 經濟損失(新台幣). 印度洋大地震(2004). 於 www.treif.org.tw -

#25.沖繩與那國島近海6.6地震最大震度3 | 國際焦點 - 經濟日報

日本放送協會(NHK)根據日本氣象廳的觀測報導,今天下午3時23分(台灣時間2時23分)沖繩與那國島近海觀測到規模6.6... 於 money.udn.com -

#26.「震」的搞錯了,並沒有「芮氏規模9.0」的地震! - 泛科學

文/阿樹《震識:那些你想知道的震事》副總編輯現在,我們在報章雜誌或新聞媒體上,已經比較少看到將規模、震度搞混的情況。(阿樹表示欣慰)至少,媒體上漸漸少 ... 於 pansci.asia -

#27.地產知識小學堂-Q:地震規模與震度是不一樣的嗎?

A:常有人分不出地震震度與規模的差別,房屋的耐震關鍵是震度而非地震規模。所謂「地震規模」,是地震所釋放出來的能量大小,每一個地震只有一個規模 ... 於 www.chinatimes.com -

#28.地震震度分級一圖看懂5級6級細分強弱| 生活| 重點新聞 - 中央社

目前採用地震分級中的5級(強震)及6級(烈震)級距間距較寬,不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級細分為5弱、5強、6 ... 於 www.cna.com.tw -

#29.高雄市正義中學(國三)109 學年度第一學期第二次定期考地球 ...

芮氏規模最大(C)震度大小為臺北>嘉義>臺中(D)臺北位 ... 地震規模6.5,E 點的震度為X,地震規模為Y, ... 解析:礫岩層中的沉積物顆粒大小有明顯差別。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#30.震度_百度百科

震度 常與地震規模(Magnitude Scale),即里氏震級互相混淆。地震規模表示該地震所 ... 中國台灣省氣象局將地震烈度分為0~7共八級,與大陸有差別。 台灣省對震度的界定 ... 於 baike.baidu.hk -

#31.地震度量 - 中文百科知識

震級度量是用來計算地震的力量或能量,而烈度度量則是用來計算在地表上某一點的震動強度 ... 因為地震會因不同因素影響其震度,例如震中的距離和地震地區的泥土質素。 於 www.easyatm.com.tw -

#32.921後第7大強震陳國昌:所幸是深層地震、破壞力大減

台灣東部海域今天(10日)晚間9時19分,發生芮氏規模6.7的強震, ... 台灣發生的第7大強震,所幸地震深度近77公里,也讓各地最大震度降到4級,破壞力大 ... 於 www.rti.org.tw -

#33.知道7級和8級地震區別有多恐怖麼?1000顆廣島原子彈!

芮氏規模每增加兩級,能量要乘上1000倍。6級地震的能量被認為約等於一枚 ... 地震深度17.5公里,各地最大震度,宜蘭縣南澳6級、新北市4級、桃園市4 ... 於 kknews.cc -

#34.震識知多少? - 科學月刊Science Monthly

地震 來臨時,要如何避難逃生,提升自己的存活率?而在地震過後,各地震度是如何分布?與地震規模又有何不同? 於 www.scimonth.com.tw -

#35.九州熊本大地震》阪神大地震後又見震度7級強震 - 新竹安全 ...

日本向來是地震好發國家,但每次地震發生時,出現大規模傷亡的情況並不多見。這次熊本縣發生芮氏規模7.3的強震,造成死傷人數眾多、房屋倒塌情形 ... 於 www.e-hsc.com.tw -

#36.芮氏地震規模...地震震度的分級? - 秋的訊息

芮氏地震規模...地震震度的分級? *震源或震中:地球內部真正引發地震的地點,也就是發生斷層的地破裂的地點,叫做,它不一定生在地面上,多數發生在地球的 ... 於 hcm5499.pixnet.net -

#37.震度- 維基百科,自由的百科全書

震度 常與地震規模(seismic magnitude scales)相搞混,地震規模表示該地震所釋放的能量,一次地震的規模只會有一個數值,但震度代表的是能量傳到地表後造成的影響,與 ... 於 zh.wikipedia.org -

#38.地震等級英文網路學習資源-地震的規模與震度 - Sylgf

地震 矩規模(M w 或M). 地震矩規模是由Kanamori 教授所發展。因為芮氏地震規模(M L )對於較大的地震有飽和之現象,不利區分災情差別,將震度5級,seismic ... 於 www.fultmobile.me -

#39.地震級數能量 - Xvux

試計算如下: 中央氣象局地震百問中的網頁說明地震規模與能量關係為: ML ... 26/8/2016 · A:常有人分不出地震震度與規模的差別,房屋的耐震關鍵是震度而非地震規模。 於 www.baiyuns.me -

#40.震度=気象庁発表(18日23時20分) :地震(小規模) |

各地の震度は次の通り。 震度1=石巻桃生、角田(宮城)田村(福島). この地震による津波の心配はありません。 ほかにもこんな記事. 三重、差別解消 ... 於 www.saga-s.co.jp -

#41.震度 - 中文百科全書

地震規模 表示該地震所釋放的能量,一起地震的規模只會有一個數值,但震度代表的是能量傳到地表後造成的 ... 中國台灣省氣象局將地震烈度分為0~7共八級,與大陸有差別。 於 www.newton.com.tw -

#42.工程小常識-什麼是地震規模、震度?

二、地震相關數值-規模與震度的不同. (一)規模(Magnitude)指地震「釋放出來的能量」。 1. 全球有不同測量規模的方法,臺灣目前採用「芮氏規模」。 2. 表達時直接使用數字 ... 於 www.pcc.gov.tw -

#43.規模6.1地震「台北有4區」特別晃! 氣象局:場址效應

對於台北2級,但信義等4區卻是3級差別?地震中心主任陳國昌說明,這現象一直都有,信義區測站因「場址效應」關係,通常震度會大一點,此情形也不是 ... 於 www.ettoday.net -

#44.如何形容地震有多「大」?—了解震度分級

地震 相關數值-規模與震度的不同 ... 地震發生時,在地震報告中可見到「規模」與「震度」兩種資料: ... 規模(Magnitude)指地震「釋放出來的能量」。 ... 震度(Intensity)指地震時 ... 於 edu.cwb.gov.tw -

#45.台灣東部地區地震特性型態辨識及數量預測

花蓮、宜蘭、台東其震度(Intensity)與震源之經度(Longitude)、緯. 度(Latitude)、規模(Magnitude)及 ... 2.1.3 地震規模與地震震度有什麼不同. ... 函數的差別測試。 於 im.ltu.edu.tw -

#46.18:23花蓮外海規模5.6地震最大震度2級 - 蘋果日報

今傍晚18時23分,花蓮外海發生芮氏規模5.6地震,震央約在花蓮縣府東南東方175.9公里,約在台灣東部海域,芮氏規模5.6、震源深度38.5公里;各地最大 ... 於 tw.appledaily.com -

#47.跟進日本!氣象局:台灣地震震度8級變10級 - 工商時報

台灣地震頻仍,但在強震以上的分級較寛,不利區分災情差別。 ... 氣象局布建的地震站愈來愈密集,原有作業使用的地震震度分級演算程序易在小規模地震 ... 於 ctee.com.tw -

#48.宜蘭5.5地震與新竹有關?氣象局分析「關鍵差別」 警告

今(7日)位於宜蘭縣政府南南東方41.9公里處,在晚間6時58分發生芮氏規模5.5地震,深度33.2公里;最大震度為宜蘭縣、花蓮縣4級,台北市信義區、新北市和 ... 於 news.ebc.net.tw -

#49.地震的能量規模與震度@ 大麥的不求甚解 - 隨意窩

地震 的" 能量E " 與" 規模M " 之間的關係有幾個不同的算法( 順便學個單字: ... 規模Magnitude 與震度Intensity 是兩種不同的數字, 老師最喜歡在考試時用來混淆學生. 於 blog.xuite.net -

#50.沒事,幹嘛改震度分級呢?(絕對不是吃飽太閒) - 震識

1999年0921地震,規模7.3、震源淺層、震央南投。 ... 台、日在處理震度分級的差別,在於日本用了第一種方式但用到極致,而台灣經由2020的震度改制後, ... 於 quakeledge.blogspot.com -

#51.氣象小知識/地震規模與震度的差異 - 鉅亨

台灣位於地震帶,發生地震是常有的事,究竟地震規模與震度有甚麼差別,簡單來說,地震規模一般以芮氏規模表示,指的是震源所釋放的能量,因此, ... 於 news.cnyes.com -

#52.4.請問中央氣象局新版的地震震度分級(2020 年開始實施)與舊版 ...

請問中央氣象局新版的地震震度分級(2020 年開始實施)與舊版的差別在何處? ... 儀解析度與地震站密度的增加,原有的震度分級計算容易在小規模地震測 ... 於 yamol.tw -

#53.交通部中央氣象局函告修正地震震度分級事宜 - 公館國小

... 不利區分災情差別;另,隨科技進步,新式地震儀解析度提高,加上本局布建之地震站愈來愈密集,原有作業之地震震度分級演算程序易在小規模地震時,解析到有高震度, ... 於 www.gges.tp.edu.tw -

#54.地震震度新制定「5級、6級細分強弱」 2020年元日上路 - LINE ...

中央氣象局指出,現行地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別。此外,隨科技進步,新建置的地震儀在量測的時間 ... 於 today.line.me -

#55.快新聞/連3震!01時46分規模4.7地震最大震度台東長濱3級

氣象局地震測報中心資料顯示,今日凌晨01時41分,這起地震震央位於花蓮縣海域,即花蓮縣政府南方62.6公里處,地震深度20.6公里,規模6.6,最大震度為台東 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#56.中華民國交通部logo

現行地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別。此外,隨科技進步,新建置之地震儀在量測的時間解析度增加,使得 ... 於 www.motc.gov.tw -

#57.震度=気象庁発表(18日23時20分) :地震(小規模)

地震 の規模はマグニチュード(M)3.8と推定される。 各地の震度は次の通り。 震度1=石巻桃生、角田(宮城)田村(福島). この地震による津波の ... 於 www.iwate-np.co.jp -

#58.地震震度新制定「5級、6級細分強弱」 2020年元日上路

中央氣象局指出,現行地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別。此外,隨科技進步,新建置的地震儀在量測的時間 ... 於 www.upmedia.mg -

#59.震度

震度 常與地震規模(Magnitude Scale)相搞混,地震規模表示該地震所釋放的 ... 區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級細分為5弱、5強、6弱、6 ... 於 www.newnortheast.me -

#60.地震規模與震度容易混淆搞不清 - 大愛感恩科技

很多人搞不清楚,地震單位「規模」跟「震度」的差別,規模是地底下板塊擠壓,釋放能量的強度,震度則是地表實際感受到的程度。 地震訊息與新聞,在 ... 於 www.daait.com -

#61.地震豆知識: 地震規模vs 地震震度– KNY App

它是以地震儀器所記錄到該地震波的最大振幅為基礎來的。 芮氏地震規模規模每相差1.0 ,則地震釋放的能量差距約在32 倍左右,而每相差2.0,震釋放的 ... 於 kny.app -

#62.地震百問 - 中興大學教職員工網頁

地震規模 與所記錄到的最大振幅之關係為何?···· 19. 29. 地震規模與釋放能量 ... 過去發生之地震其規模(M)與次數分布情形如何? ... 地震震度與加速度之關係如何? 於 web.nchu.edu.tw -

#63.已等同當時7級的921!地震震度新制,看到5強就該緊急應變

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示,昨晚規模6.2地震是今年以來最大 ... 地震分級中的5級(強震)及6級(烈震)級距間距較寬,不利區分災情差別。 於 www.businessweekly.com.tw -

#64.【芮氏規模震度差異】「震」的搞錯了 - 健康跟著走

· 地震震度:是地震發生時,各地不同的 ... ,芮氏規模. 相當黃色炸藥(TNT)的用量. 相近能量的地震威力或地震實例. 5.0, 477噸, 震央在臺灣島內,規模5以上的淺層地震即可能 ... 於 tag.todohealth.com -

#65.淺談地震規模與震度 - 工程資訊

而由1966年Bath所提之logE=5.24+1.44M(E:釋放能量, M:地震規模)經驗公式得知,當大小差距為1,則地震能量相差約30倍(如規模6與規模5);若能量差1倍,則 ... 於 www.twce.org.tw -

#66.1宇宙的組織和歷史班級: 座號: 姓名

地震規模 :. 11.地震強度(震度):. 12.震央:. 13.震源:. 二、課文填充:. 1.喜馬拉雅山脈是 板塊前緣撞上 板塊而形成的(是為板塊運動的 );此山脈仍持續升高中( ... 於 jim.chjhs.tyc.edu.tw -

#67.地震規模

地震規模 數值不同於震度,並非指特定地點的震動幅度大小,亦不隨地點不同而有變化,但可能會因為使用地震儀器種類不同,用來計算規模的頻率範圍有所差別,導致得到的 ... 於 nrch.culture.tw -

#68.地牛翻身!南部19:52規模4.7地震最大震度4級 - Tvbs新聞

台灣南部今(22)日晚間19時52分發生有感地震,雲嘉南地區明顯搖晃,地震發生在台南市政府東北東方44.7公里處,地震深度13.6公里,芮氏規模4.7, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#69.地震規模與震度 - Clubfee

臺灣位於地震帶,發生地震是常有的事,究竟地震規模與震度有甚麼差別,簡單來說,地震規模一般以芮氏規模表示,指的是震源所釋放的能量,因此,一個地震只會有一個芮氏 ... 於 www.clubfeeast.co -

#70.從地質角度探討地下水位對震度

(一) 不同岩層岩性是否會造成地震震度的差異,並與台灣各地區真實的岩層岩. 性作比較。 ... 大小的因素,除了地震規模、距震源距離,另外場址效應引發的差異也是造成不. 於 www.shs.edu.tw -

#71.震級和震度 - 大桃子 ・*.・.*.・ ・*.・.*.・@life.com

這二個字的差別是什麼?? 知らないけど`....>< 於是回來之後查了一下~ 首先是"マグニチュード" 指的是「芮氏地震規模」, 芮氏地震規模指的是地震強度大小的一種度量 ... 於 even0609.pixnet.net -

#72.地震震度新分級109 年元旦上路,5 級6 級細分強弱

目前採用地震分級中的5 級(強震)及6 級(烈震)級距間距較寬,不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5 級、6 級細分為5 弱、5 ... 於 technews.tw -

#73.大成高級中學數學素養導向教案設計(範例)

台灣位在地震活躍區環太平洋火山帶中,菲律賓海板塊和歐亞板塊交界上,地震頻繁。藉由此教案能讓學生瞭解地震規模與震度的差別,以及芮氏規模發展. 於 www.tcsh.mlc.edu.tw -

#74.消防署- 【地震「規模」VS 地震「震度」~它們哪裡不一樣?】...

錯誤需要修正! 沒有[芮氏規模9] 因為[芮氏規模(ML)]根不能用來測量大約規模7以上的地震 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#75.課本沒教的芮氏規模:地震的大小誰說了算? - 關鍵評論網

不是科學家龜毛執著,而是它背後的意義實在大不相同。「震度」是一種單純描述地表振動幅度的量值,通常都會是一個量表,它和地震本身釋放能量的大小並 ... 於 www.thenewslens.com -

#76.首頁- 地牛Wake Up! 台灣地震速報

強震即時警報(又稱地震速報)乃是當地震發生後,中央氣象局利用靠近震央附近少數幾個地震測站所偵測到的震波, ... 修正預估震度小於通知震度卻依然會播放語音的問題。 於 eew.earthquake.tw -

#77.小常識

地震規模 ( Earthquake Magnitude ) : 描述地震所釋放的能量. ... 註:地震震度和地震規模的差別在於一次地震的規模只有一個數據, 但是震度卻因為距離震央的遠近而有所 ... 於 163.28.10.78 -

#78.地震「震度」新分級明年元旦上路!7級的921地震按新制變「6 ...

... 不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級細分為5 ... 局布建的地震站越來越密集,原有作業使用地震震度分級演算程序,易在小規模地震 ... 於 www.storm.mg -

#79.我國新地震震度分級制度

調整動機- 提升地震震度與災害關聯性. 震度6級(地震規模4.7). 震度6級(地震規模6.3) ... 強化震度與地震災害關聯性,除原PGA外,震度計算同時將PGV列入評估. 於 www.ncdr.nat.gov.tw -

#80.地震震度改分10級明年元旦上路 - 華視新聞網

中央氣象局現行採用的「地震震度分級表」,依照強弱程度,震度一共分為0到7 ... 震度將細分為十級,原有的零到四級不變,五級以上有細分為強弱差別, ... 於 news.cts.com.tw -

#81.地震震度新分級109年元旦上路5級6級細分強弱

... 不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級 ... 地震震度分級演算程序,易在小規模地震解析到有高震度,而發出高震度 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#82.中央氣象局新震度分級上線說明 - 消防防災館

現行地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別。此外,隨科技進步,新建置之地震儀在量測的時間解析度增加,使得儀器更敏銳,加上 ... 於 www.tfdp.com.tw -

#83.地震知識科普:芮氏地震規模與日本地震震度的區別 - 日本交通 ...

地震 知識科普:芮氏地震規模與日本地震震度的區別 ... 今天是2011年3月11日東日本大地震9週年紀念日,無數人在這場天災中失去了生命。 我們為這些逝去的生命 ... 於 ch.getaroundjapan.jp -

#84.技術型高中數學推動中心素養導向教案設計

藉由此教案能讓學生瞭解地震規模與震度的差別,以及芮氏規模發展 ... 本單元讓學生能了解區分規模與震度之差別,並能知道規模相差1 時,能量為. 101.5 ≒ 32倍。 於 vtedu.mt.ntnu.edu.tw -

#85.地震震度分級增至10級!元旦上路氣象局:看到5強↑就要注意

行地震震度分8級,其中5級(強震)及6級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別,為強化地震震度在地震救災與應變作業上的實用性,氣象局研訂新制 ... 於 www.ctwant.com -

#86.地震規模震度地震規模 - Xxdssn

地震規模 · 新北萬里規模3.8地震最大震度3級 · 花蓮近海地震規模3.7 最大震度3級-生活新聞-新浪新聞中心 · 地震知識科普:芮氏地震規模與日本地震震度的區別– … · 宜蘭外海地震 ... 於 www.wallpaperspt.co -

#87.數學講義指數與對數

【現在新聞多以芮氏規模來描述地震規. 模,其原因可能在於地震矩規模的計算公式較為複雜又或者記者也搞不清楚兩者有何差別】. 地震規模與地震震度是不同的概念。 於 www.slvs.ntct.edu.tw -

#88.地震震度分級新制將上路這種等級就會把你搖醒 - 好房網News

而現行地震震度分8級,其中5級(強震)及6 級(烈震)級距區間較寬,不利區分災情差別。 地震震度新制將分10級。(圖/中央氣象局). 地震震度新制。 於 news.housefun.com.tw -

#89.南部人超有感!17:46地震規模5.6 最大震度5級 - 三立新聞

今(4)日下午5點46分發生有感地震,根據中央氣象局地震報告指出,地震的震央位於東南海域附近,芮氏規模5.6,地震深度14公里,台東最大震度5級、花蓮 ... 於 www.setn.com -

#90.芮氏地震規模

芮氏地震規模(英語:Richter magnitude scale,中國大陸稱里氏震級,港澳稱黎克特制 ... 地震震度(例如麥卡利地震震度)是表示地震破壞程度的標度,與地震區域的各種 ... 於 www.wikiwand.com -

#91.6弱震度分級新制以來最大全球進入地震活躍期?

3月23日凌晨1時41分,花蓮近海發生芮氏規模6.6地震,相隔2分鐘,1時43分 ... 級(強震)及6級(烈震)因級距區間較寬,不利區分災情差別,因此氣象局 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#92.地震震度新分級2020年元旦上路5級6級細分強弱

... 不利區分災情差別,因此氣象局研訂新的地震震度分級,將震度5級、6級 ... 原有作業使用地震震度分級演算程序,易在小規模地震解析到有高震度, ... 於 e-info.org.tw -

#93.台灣中央氣象局地震分級新制定109年元旦實施 - Taiwan News

稍後地震報告報導指出,當晚7時25分發生規模5.0地震,震央在宜蘭縣南澳鄉,震源深度49公里。最大震度宜蘭4級、三級地區有台北、花蓮與新竹。 交通部中央 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#94.14:23東部外海地震規模6.1 宜花雙北震度達3級 - 新浪新聞

據中央氣象局地震測報中心最新資訊,此次地震芮氏規模6.1,震央在北緯24.04度,東經122.5度,在花蓮縣政府東方89.5公里,位於台灣東部海域,深度27.5 ... 於 news.sina.com.tw -

#95.問題3:地震規模有多大?震度有幾級?

所謂「地震強度」則是地震所引起地表搖晃的加速度,我們簡稱為震度。地震一旦發生後,不同地方的人或建築物感受到地面搖晃的程度亦不相同,通常愈靠近震央的地方,搖晃 ... 於 web2.nmns.edu.tw -

#96.23:23發生有感地震南投強震規模5.1 最大震度4級@中天新聞

地震 #有感#南投# 規模 5.1 #警報#氣象局#中部#嘉南#中天新聞 中天數位媒體,全球華人新勢力 【中天新聞24小時 ... 於 www.youtube.com -

#97.日本的地震建築規範和技術- 部落格 - Real Estate Japan

日本氣象廳(JMA)以“震度”測量地震規模。日本氣象廳地震規模( ... 日本氣象廳地震規模(資料來源:東京都“東京防災”手冊) ... 新耐震基準法的差別. 於 resources.realestate.co.jp