國防部總務管理處的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦薛化元寫的 民主的浪漫之路:雷震傳 和帥學富的 國民革命北伐抗戰回憶錄:五車書室見聞都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和獨立作家所出版 。

實踐大學 企業管理學系碩士在職專班 蔡政安所指導 王傳寧的 老舊眷村蛻變成為歷史文化園區的 價值創造與可行性探討- 以花蓮縣「復興新村」為例 (2019),提出國防部總務管理處關鍵因素是什麼,來自於老舊眷村、眷村文化園區、眷村文化。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 蔡錦堂所指導 曾令毅的 近代臺灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920s-1960s) (2017),提出因為有 飛行試驗、軍需產業、航空廠、戰後接收、軍援政策、軍工體制的重點而找出了 國防部總務管理處的解答。

民主的浪漫之路:雷震傳

為了解決國防部總務管理處 的問題,作者薛化元 這樣論述:

自由主義實踐者、轉型正義典範人物, 追求民主憲政的堅毅身影, 對抗威權體制的風骨與勇氣, 為戰後台灣政治史寫下壯闊的一頁。 雷震作為一個知識份子,能夠超越時空、引導台灣,可以說是「大格局的思想家」。——總統 蔡英文 本書根據時序先後安排,從雷震的家世背景、學識養成、赴日留學到返回中國進入政府服務,繼而展開政治生涯,參與政黨協商、制憲、行憲,並在1949年隨著中華民國政府敗退到台灣,在台灣出版《自由中國》,成為1950年代台灣自由民主言論與民主運動的代表性人物之一,最後由於批評蔣中正領導的國民黨當局,1960年9月因莫須有的罪

名下獄,歷經十年牢獄之災。1970年代初期,雷震以自由、民主價值的優位性,思考台灣民主憲政發展的可能途徑,其主張直到今天都有其時代意義。 這本傳記總結雷震多舛多折的一生,呈現出他在台灣民主運動中的角色與地位,以及朝向民主憲政國度邁進的堅持與勇氣,執著追求、奮鬥不懈的精神令人感佩,也給後世留下了最好的典範。

老舊眷村蛻變成為歷史文化園區的 價值創造與可行性探討- 以花蓮縣「復興新村」為例

為了解決國防部總務管理處 的問題,作者王傳寧 這樣論述:

「國軍老舊眷村」就字面解釋,也就是事業單位給員工眷屬所居住的集合住宅,當時民國34年對日抗戰勝利,民國38年,國民政府戰事失利,帶領百餘萬軍民轉進來臺,在臺灣歷史上,這是一次人數最多、影響最深遠的遷移潮,改變臺灣既有的樣貌,也改變許多人的命運。由於老舊眷村是特定族群(軍眷)的居住場所,具有與一般民眾住家不同的特色,在那個物力維艱的年代,多數老舊眷村僅僅維持最低的居住條件,眷村的形成與變遷,包括接收日軍遺留房舍,自力興建的眷村,多數以工兵或是工程單位協助興建或改建,然而也有中華婦女反共抗俄聯合會(婦聯會)捐贈眷舍、與地方政府合建、國軍軍眷住宅公用合作社接受國防部總務局、各軍種及軍情局委託改建眷

村等,民國85年2月5日,總統公布「國軍老舊眷村改建條例」正式施行,眷村改建由國防部自辦,眷改進入另一階段。本研究對象花蓮縣「復興新村」(美崙溪畔日式宿舍),約建於民國20年左右,為日本花蓮港分屯大隊軍官宿舍,民國38年國民政府撥遷來臺,由國軍接管作為軍用宿舍,自民國93年底開始,住戶陸續搬離,民國94年初配合眷村改建工作,基地在花蓮縣花蓮市民生社區及周邊住戶積極聯署保存的行動下,基地使得保留,於民國94年5月公告為縣定古蹟、歷史建築。基此,本研究將以作為眷村文化園區,軟硬體建置及經營管理、開發方式等層面問題,進行研究探討,期能吸取各方意見,使基地未來能結合觀光、眷村文化及歷史文化等得以永續發

展。

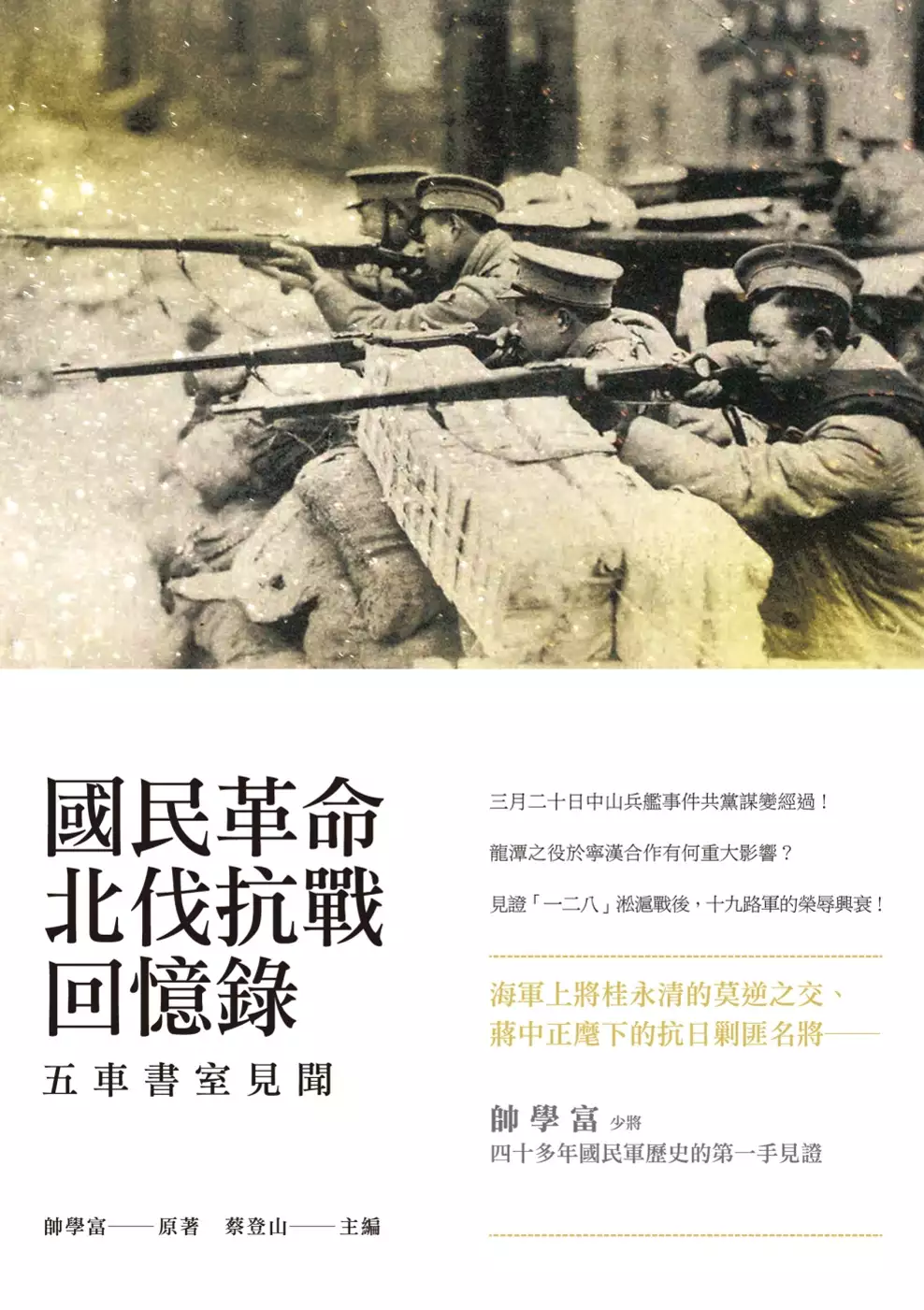

國民革命北伐抗戰回憶錄:五車書室見聞

為了解決國防部總務管理處 的問題,作者帥學富 這樣論述:

【第一手史料 珍貴重現】 本書記載國民軍少將帥學富從民國十三年加入國民軍參與北伐剿共,到「九一八」事變東北淪亡、「一二八」松滬會戰、「七七」事變的抗日戰爭,再到播遷來台的詳細經過。包括共黨欲利用中山艦謀反叛變的三月二十日事件,北伐時期共黨濫用獨攬政治部的機會奪權滲透,「八一三」淞滬血戰與台兒莊大捷後共黨混入利用抗戰的奪權陰謀等。書中對於每一場大小會戰的始末經過、進退路線、影響所及均有詳細記載,俱為作者親身見聞記錄,是研究民初史實不可或缺的珍貴史料記錄。 本書特色 ★珍貴史料完整呈現,本書詳細記載作者軍職時期,從北閥到剿匪抗日的詳細經過。 ★海軍上將

桂永清的莫逆之交、蔣中正麾下的抗日剿匪名將──帥學富少將,四十多年國民軍歷史的第一手見證。

近代臺灣航空與軍需產業的發展及技術轉型(1920s-1960s)

為了解決國防部總務管理處 的問題,作者曾令毅 這樣論述:

1910年代日本軍方開始陸續將航空科技引進臺灣後, 1920年代起日本陸海軍航空部隊也開始在臺灣展開多次的飛行試驗與調查,這些經驗的累積對於日本航空科技的發展,產生一定程度的貢獻與意義。其次,第一次世界大戰後歐美列強開始重返亞洲,為求更快速連結東亞的殖民地,列強各國無不開始進行長距離的飛行試驗,甚至是難度極高環球飛行。臺灣也在世界飛行試驗浪潮下扮演一定的角色,並逐漸成為東亞區域重要的航點,以及1930年代日本推動南方航線時,唯一的空中交通動脈。1931年九一八事件後,中日關係的變化則深刻地影響著日本在亞太航線的布局,連帶也影響著「日臺航線」設置的變更。由此得知國際政治與軍事行動之間的連動及變

數,深刻左右著航線設置與區域航空網的形成,而這也是戰前日本民用航線開設的主要特色。其次,是詳細勾勒1930年代後日本陸海軍駐臺航空兵力的建置、組織、作戰行動與性質,並說明駐臺航空部隊在中日戰爭的角色。同時,考察海軍航空基地的設置與高雄工業地帶的關聯,並探討臺灣工業化下所設定的金屬原料初階加工對日本整體航空產業的貢獻評估,以及臺灣本地資源能提供的航空軍需原料類型、產量與實際效益。 另外,1941年太平洋戰爭爆發前後,臺灣因地理位置的關係,對於日本的空中運輸、開戰準備、航空作戰,以及後勤補修方面,均充分扮演重要的中繼角色。不過,臺灣所扮演的角色並非固定不變,而是隨著戰時整體戰略,而產生不同的動態

發展。其次,則是以臺灣的海軍航空廠為例,探析戰時該廠的性質、業務與角色功能,並評估該廠因戰時應急處理而躍升的技術能力與形成的「產、官、學」合作模式,以及其培養的數萬本地航空技術人才,對臺灣所帶來的整體歷史意義。 1945年日本戰敗,中國華民國空軍於是在戰後中美體制之下與美方合作進行對臺共同佔領與接收。其後,空軍因接收松山機場及物資,導致與陳儀當局產生派系鬥爭,並因二二八事件而產生連動性的深遠影響。特別是事件發生後臺籍飛行員及留用空軍的技術人員之介入與態度,在一定程度上影響國府的軍事綏靖行動,也因此導致後續政府對臺籍軍事人才的忌憚與防範,並直接影響戰後臺籍航空人才的流動與出路。 1948年9

月,共軍於徐蚌會戰大敗國軍後,空軍率先遷臺。其遷往臺灣的主因,與戰後空軍接收後所留用的臺籍空軍技術人員在製造練習機時所發揮的能力,以及臺灣本身所具備的後方條件有關。由此,進而影響層峰最後決定將空軍先行遷臺的決策。其次,1950年代美國雖因韓戰而開始軍援臺灣,但美方為免臺灣反攻大陸,而開始藉由軍事援助來限制空軍獲取新式戰機,並對空軍後勤制度進行大幅改革,撤除空軍製造飛機的能力,改以後勤補修為主,故軍援政策與其說是援助,不如說是一種限制。而這些被裁撤的空軍飛機製造人才,則因此流向黨、公、民營單位,除成為政府在戰時軍事動員之下軍工體制的一環,也逐漸形成黨國裙帶政商關係為主的產業分工及發展構造。