國家發展委員會高齡化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦桝潟俊子,谷口吉光,立川雅司等寫的 食農社會學:從生命與地方的角度出發(臺灣紀念版) 和郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤的 食農X實農:屬於臺灣人的食與農都 可以從中找到所需的評價。

另外網站人口概況- 城市簡介也說明:台灣在1993年邁入高齡化社會(65歲及以上人口達到7%),2018年邁入高齡社會(65歲及以上 ... (資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2018至2065 ...

這兩本書分別來自開學文化 和開學文化所出版 。

國防大學 政治學系 莫大華所指導 邱庭誼的 年金改革對於志願役軍人留營意願影響- 以十年以上政戰軍官為例 (2021),提出國家發展委員會高齡化關鍵因素是什麼,來自於年金改革、留營意願、職業軍人、生涯規劃、子女就學補助。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理學系 蘇淑娟所指導 劉閎逸的 惡地裡的生存機制─以高雄田寮泥岩區的水資源利用變遷為例 (2021),提出因為有 惡地、生產地景、農塘、水塘、國有林地的重點而找出了 國家發展委員會高齡化的解答。

最後網站金融老年學視角下的金融創新應用與發展 - 元照則補充:2020年8月國家發展委員會發布《中華民國人口推估(2020~2070年)報告》,敘明我國已於1993年邁入高齡化社會(老年人口占總人口比率超過7%), ...

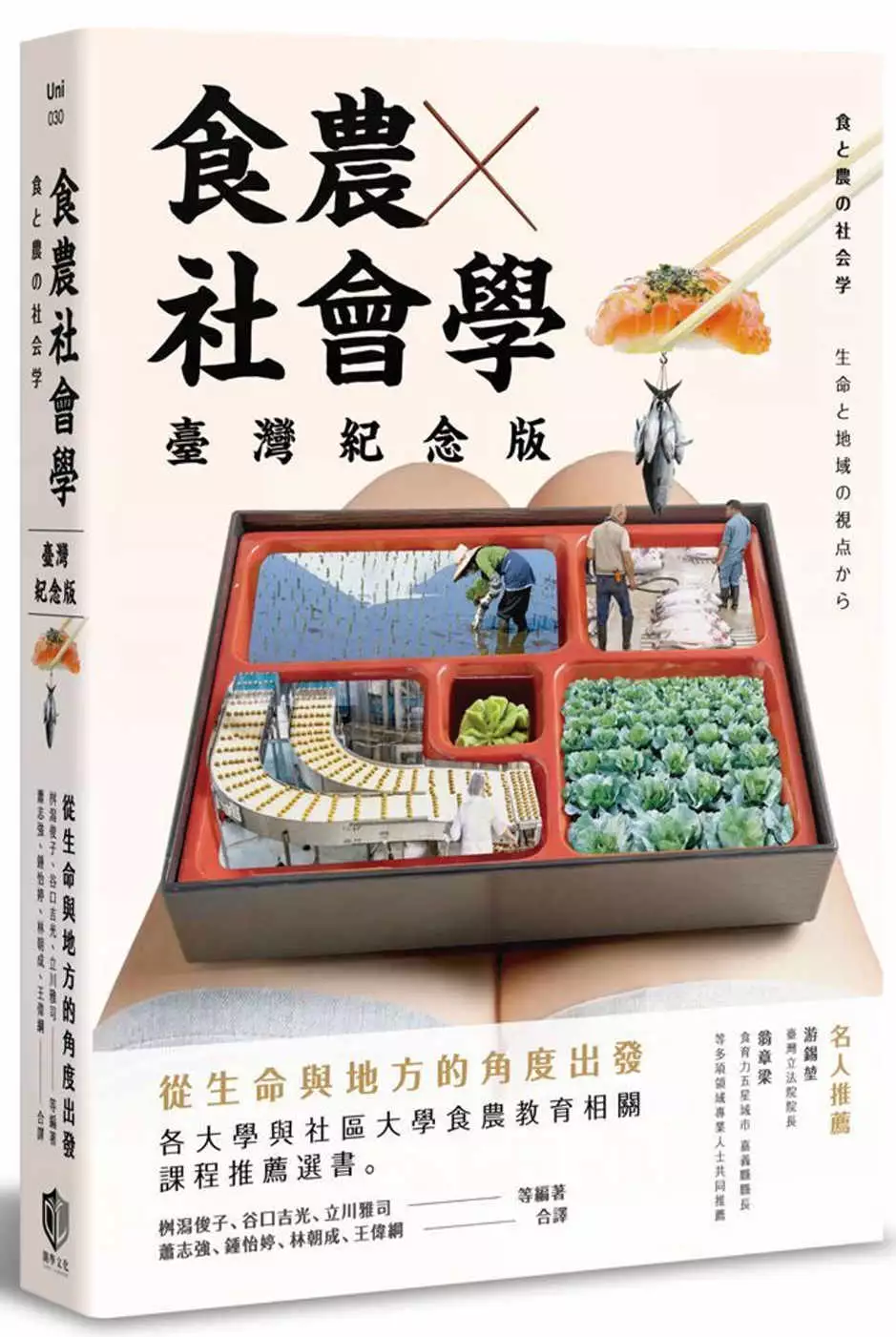

食農社會學:從生命與地方的角度出發(臺灣紀念版)

為了解決國家發展委員會高齡化 的問題,作者桝潟俊子,谷口吉光,立川雅司等 這樣論述:

糧食是社會變遷的鏡子 臺灣實農教育法通過之限量紀念版 各大學與社區大學食農教育相關課程推薦選書 隨著工業革命與資本主義的興起,公民退位為消費者;生產者與消費者、農村與都市的矛盾逐漸拉大。繼之二戰後由美國主導的發展主義與對環境、生態的不當掠奪,後果就是層出不窮的食安問題、糧食問題,甚至危及人類生存尊嚴。 食與農從人們對飲食認知出發,藉另類食物選擇(網絡)的呈現,擴及農業生產、品種改良、食品加工、廚藝呈現的統整並觸及各類的矛盾,甚或基因改造對人類社會與自然環境的衝擊;延伸人民生活在鄉村的種種可能,意味著地方社會的再認識,地方並非空間場域而是歸屬、記憶、認同、味覺、風土與習

慣的形塑之處。 簡單來說,臺灣和日本的「食農問題」有相當多可以互相參照與學習的地方,先不論許多新興的概念,如「里山里海」、「社區營造」、「地方創生」都淵源自日本用語,我們的日常飲食更摻雜了不少日本要素。本書集結日本食農專家的十四篇專論,探索食農議題的各個面向以及建構新倫理,讓讀者再度從消費者化身公民,奪回自主權。 專文推薦 前行政院中部聯合服務中心執行長 蔡培慧 開學文化發行人 顧忠華 特別推薦 臺灣立法院院長 游錫堃 食育力五星級城市嘉義縣縣長 翁章梁 (以下依姓名筆劃排序) 國立清華大學社會研究所教授 王俊秀 國立清華大學社會學研究所名譽教授 李

丁讚 國立臺灣大學地理環境資源學系教授 周素卿 國立臺灣大學社會系特聘教授 陳東升 國立臺灣大學農藝系名譽教授 郭華仁 臺南藝術大學視覺藝術學院院長 曾旭正 前行政院中部聯合服務中心執行長 蔡培慧

國家發展委員會高齡化進入發燒排行的影片

內政委員會今(25)日審查行政院函請審議「國籍法部分條文修正草案」案。民進黨立委蕭美琴、邱議瑩、李昆澤等18人委員共同連署提案之「現行國籍法第九條及第十條規定」修正草案,也已交付立法院內政委員會審查。民進黨立委蕭美琴針對現行國籍法部分條文修正案向內政部長李鴻源質詢並要求相關部會盡快研擬修法方向,及早落實保障移民權益。蕭美琴表示,現行國籍法為歧視性立法,因允許台灣人取得他國國籍時,可擁有雙重或多重國籍,但新移民歸化我國卻需先放棄原有國籍,這不僅是歧視待遇,在申請歸化過程中也易造成無國籍人士,因此政府應放寬並修正國籍法。

蕭美琴表示,台灣現行擁有雙重國籍的人不在少數,可大致分為三種情形;第一種情形例如總統的女兒可以自由地享有他國國籍甚至多國國籍而不需要被迫放棄台灣國籍,可以拿他國護照進出台灣甚至世界各地,但仍可以享受台灣國民同等的權利與義務;第二種為默認型的雙重國籍,例如中國籍人士僅需要使用戶籍證明申請歸化台灣國籍,同時仍可以使用中國護照自由暢行其他國家,然現行的國籍法並未能規範中國籍人士的國籍管理問題。第三種類型則是歸化我國的新移民,被迫放棄原生國籍,只允許其單一國籍。同屬中華民國國民,卻因歧視性立法,造就新移民面臨被迫放棄原屬國籍,並可能造成無國籍的問題。

蕭美琴表示,台灣社會移民人口越來越多,尤其婚姻移民來台的人口比例逐年增加,但許多新移民可能面對數個月甚至數年時間因依法放棄外國籍,在等待歸化期間成為無國籍狀態,影響其權益至深。蕭美琴認為,台灣已進入高齡化社會,新移民對台灣人口結構以及勞動市場扮演至關重要的角色,政府必須擬定一套更完整且友善的移民政策。蕭美琴進一步引用經濟學人報導表示目前因應全球化的發展,許多人求學工作的地點抑或者生活的地方都與原生母國有所不同,因為生活需求或是工作需要可能因此需要取得多重國籍,但這並不影響其對於母國的情感及連結,文章的結論更表示在全球化的時代中,多重國籍的發展是經濟自由主義發展的洪流中不可避免的趨勢。

然而檢討台灣現今的國籍法剝奪他人保留原屬國籍的權利,顯然不符國家發展需要,嚴重違背世界潮流,更限制了台灣國際化的腳步。蕭美琴委員更進一步呼籲以自由主義掛帥的行政院長江宜樺可以積極針對現行箝制自由的法規及早做出修正調整,刪除第九條要求歸化者須放棄原國籍之規定。

此外,針對參政權部分,蕭美琴委員認為已取得我國籍者的新住民有權參與與他們生活息息相關的政策決定,不僅符合國民平權原則,也有助於社會進一步融合,因此現行法令對參政權的限制也應有重新檢視的空間。現今台灣的新移民對於台灣偏鄉的貢獻與付出甚鉅,其對於地方的公共議題不僅展現高度關心更期待有更進一步參與的可能性。然而現行法規仍剝奪新移民參政權,限制新移民參與公共政策的權利,顯然不符合民主國家的精神。在其他國家我們看到很多例證,諸如現任德國自民黨黨主席是越南裔的難民,更是現任經濟與科技部長; 近期我們也看到台裔美國人紐約主計長劉醇逸參選紐約市市長,在在都展現了民主國家對於多元社會的包容。因此,蕭美琴委員主張,國家不應該在國籍法上限制新移民參政權,相關配套法規應當於選罷法中修正調整。她也主張至少在地方層級的選舉,應放寬新移民參政的年限,讓新移民有均等積極参與地方公共事務的機會。

年金改革對於志願役軍人留營意願影響- 以十年以上政戰軍官為例

為了解決國家發展委員會高齡化 的問題,作者邱庭誼 這樣論述:

本研究希冀探討年金改革上路後對於十年以上志願役政戰軍官留營意願是否產生影響,本文結合歷史研究途徑與生涯發展理論來瞭解年金改革制度演變以及年金改革後對我國軍人留營意願是否產生影響,本研究探討之「留營意願」非指非常備役人員役期屆滿考慮是否退伍或留營之意願,而是根據R.P. Tett & J.P.Meyer針對「留職意願」定義為:「一單位員工謹慎評估後,對於自身是否繼續留任原工作的意願程度」為本研究探討留營意願之定義。 本研究先以文獻分析法來蒐集綜整與軍人年金改革相關的研究資料後,建構出年金改革相關的歷史背景、發展脈絡與符合本研究相關的訪談大綱,再以個案研究法與深度訪談法,採立意取樣

、滾雪球取樣針對符合本研究的15組受訪者進行深度訪談,取得其意見繕打成逐字稿供受訪者確認是否無謬誤後,再供本研究進行後續的資料分析與意見綜整,本研究預計探討年金改革後是否對於服役滿十年以上、二十年以上、接近三十年的政戰軍官產生影響,除了內在自我因素與外在環境因素對其年金改革後的生涯規劃會產生影響外,另外探討年金改革後子女就學補助費是否對受訪者留營意願產生影響。

食農X實農:屬於臺灣人的食與農

為了解決國家發展委員會高齡化 的問題,作者郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤 這樣論述:

晚餐又叫外送了嗎? 桌上那杯才剛買的手搖飲或咖啡是如何才能送到你面前? 食物的意義是什麼呢? 正如同我所指出的,它不只是意味著展示,而是意味著更大的主題和狀態。我們可以說整個「世界」都出現在食物中,也被食物所象徵。──Roland Barthes,2008:32 隨著全球經濟與農業模式的改變,除了造成土地劇烈的污染,依靠土地餵養的產業們遭受到前所未有的衝擊,消費者的疑惑與不安也不斷地湧現。所謂友善環境推動的有機農業轉型,若要永續經營要付出什麼代價?臺灣早期風光一時的養殖漁業遺留給後代子民們的困境?商場中標示有機的商品是否值得信任,所謂的基改食物對人體又是好是壞?面對萊豬禽流

感等疫情,畜牧業和相對應連鎖產業的危機處理?外送文化崛起,不只是消費習慣的改變,影響的更是我們與土地的那份連結…… 上述種種問題,看似遙遠卻著實與生活交織著。 每個人都是環境的一部分,同時被環境滋養著;土地與人們彼此的關係絕非僅止於緊密,而是根本上地身為一體。臺灣食農教育已推動多年,食農法更於2022年拍板定,其教育勢必需要結合實際農業與社會飲食現況的觀點和面向,具體落實為行動學習。本書所刊載的九篇論文便是根據這個實踐導向,探討食農社會學的各種現象和食農議題在環境、技術、經濟、社會、教育、文化和地方等多面向內涵的構成和反身性的實踐。 專文推薦 行政院農業委員會主委 陳吉仲

開學文化發行人 顧忠華 特別推薦 臺灣立法院院長 游錫堃 食育力五星級城市嘉義縣縣長 翁章梁 行政院農業委員會主任委員 陳吉仲 清華大學人社院學士班助理教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 李天健 臺師大人類發展與家庭學系教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 林如萍 農業科技研究院農業政策研究中心副主任 陳玠廷 社區大學全國促進會秘書長、行政院農委會食農教育推動小組組員 楊志彬 主婦聯盟環境保護基金會董事長、臺北市文山社大校長、行政院農委會食農教育推動小組組員 鄭秀娟

惡地裡的生存機制─以高雄田寮泥岩區的水資源利用變遷為例

為了解決國家發展委員會高齡化 的問題,作者劉閎逸 這樣論述:

高雄市田寮區位處乾溼季分明的氣候環境,長達半年的乾旱加上以「泥岩」惡地為主體的地質條件形成獨特的缺水環境。然而境內存在多處密集的養殖魚塭生產地景,卻與缺水環境產生極為衝突的人為利用行為。什麼動機促使看似衝突的行為決策發生,係本研究的核心發問。 本研究以環境景觀為分析客體,以探究水塘地景的演變脈絡為途徑,透過空間資料求取與資訊分析為基礎,搭配質性研究的文獻收集、半結構式訪談與現地勘察等方法,以三角檢證法比對資料的信度與效度,依此分析水塘的空間分佈特性與型態、探究水塘運作的方式與功能變遷以及梳理影響水塘發展的社會經濟背景,尋找影響本地環境景觀變化的人類社會結構因素。 田寮本地水塘分佈多位於海

拔30公尺至50公尺區間,超過九成鄰近河道發展,且河道源頭溝谷多有築壩式水塘依地勢高低接鄰。受土地使用分區管制影響,水塘數量有緊鄰國有林地界線分佈的趨勢,其中魚塭養殖池多分佈在境內少有的溝谷平地,大面積水塘則屬國有林地範圍內構築之防砂壩設施所形成。現存水塘運作功能有四類:果園灌溉、畜牧經營、水產養殖、防砂工程。 日治以來,以水土保持與水源涵養為目標的政策,使得田寮民間土地利用行為持續受到官方對水資源開發與管制之影響;在先天自然環境惡劣,後天法規制約的結構困境中,田寮住民為求生存,多有占用國有林地與違背法規核准之土地利用項目之行為;促使生產行為改變的誘因,來自於外界市場需求的轉變與技術變革。其

中臺灣總體社會始於1970年代的經濟快速成長期與1990年代後期引爆的豬隻口蹄疫,是促使田寮內部生產行為改變的關鍵時期,水塘地景的轉變則具體呈現出社會行動的結果。

想知道國家發展委員會高齡化更多一定要看下面主題

國家發展委員會高齡化的網路口碑排行榜

-

#1.人口議題相關研究報告 - 台灣公開資訊網

人口議題相關研究報告,提供自102年度起國家發展委員會人力發展處辦理之人口議題相關自行研究及委託研究清單,來源:國家 ... 人口高齡化速度,取決於生育率能否扭轉回升. 於 tw.datagove.com -

#2.台灣高齡化與少子化情形 - 財團法人保險事業發展中心

2. 2020年至2070年為國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」。 自年2017年老年人口超越幼年人口後,就呈現幼年、青壯年人口持續下降 ... 於 www.tii.org.tw -

#3.人口概況- 城市簡介

台灣在1993年邁入高齡化社會(65歲及以上人口達到7%),2018年邁入高齡社會(65歲及以上 ... (資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2018至2065 ... 於 agefriendly.ilshb.gov.tw -

#4.金融老年學視角下的金融創新應用與發展 - 元照

2020年8月國家發展委員會發布《中華民國人口推估(2020~2070年)報告》,敘明我國已於1993年邁入高齡化社會(老年人口占總人口比率超過7%), ... 於 www.angle.com.tw -

#5.台灣正式成為「高齡社會」8年後進入「超高齡社會」這個縣市 ...

目前各縣市老年人口比率以嘉義縣、雲林縣及南投縣較高,連江縣與桃園市較低。 內政部說明,國家發展委員會依照數據推估,估計8年後,台灣65歲以上人口將 ... 於 www.storm.mg -

#6.【新聞】台灣正式邁入高齡社會每7個人就有1個是老人

而相較於亞洲各主要國家,我國老年人口比率僅次於日本,而與南韓相當,又依國家發展委員會推估,我國由高齡社會轉為超高齡社會的時間將只有八年,預估 ... 於 longtermcare.ntunhs.edu.tw -

#7.超高齡社會加速逼近高齡化社會論壇擘劃長壽藍圖 - 健康醫療網

銀髮海嘯襲來提升健康餘命增加老年勞動人口. 國家發展委員會高仙桂副主任委員指出,人口快速老化影響層面極廣,首當其衝的正是國家勞動力與整體競爭力 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#8.活動花絮 - 臺中社會創新實驗基地

2018.11.16 公共議題研討會【高齡化社會】 ... 所碩士私立逢甲大學合作經濟系學士經歷弘道老人福利基金會執行長行政院國家發展委員會諮詢委員行政院社會福利推動委員會 ... 於 tccsiu.taichung.gov.tw -

#9.臺中長照揪熱血青年加入!3年培訓近1萬人「金照獎表揚」提升 ...

台灣早在1993年就邁入了高齡化社會,去年國家發展委員會更是宣布進入人口負成長階段,超高齡(85歲以上)人口已占老年人口10.7%,預計2025年便會提前 ... 於 www.ettoday.net -

#10.院會議案【行政院】國家發展委員會「設計翻轉地方創生」報告 ...

國發會表示,因應我國鄉村人口減少、高齡化、少子化以及城鄉發展失衡等問題,該會參考日本地方創生推動經驗,鼓勵地方政府推動「設計翻轉 地方創生」計畫 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#11.國發會「人口推估報告(2018至2065年)」新聞稿 - 國家發展委員會

面對人口即將減少及高齡少子化之結構變遷,相關部會陸續規劃推動相關政策,包括:. (一)行政院於本年7月核定「我國少子女化對策計畫(107-111年)」,致力擴展 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#12.108年第二十五期我國邁向超高齡社會之挑戰與政策整備

108年第二十五期我國邁向超高齡社會之挑戰與政策整備. 列印圖示. 編輯室手札 · 特稿-擁抱超高齡社會之銀髮新經濟 · 本期專題01-我國邁向超高齡社會之人口與家戶結構 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#13.人口推計圖表彙編 - 政府資料開放平臺

依據最新人口推估結果,彙編未來人口變動趨勢相關資訊圖表,包含出生死亡趨勢、人口成長趨勢、人口變動數、人口金字塔、高齡化時 ... 國家發展委員會. 於 data.gov.tw -

#14.超高齡社會狂襲!從各國老年化數據看見長照可行對應解決方案

全球正興起一股止不住的趨勢─ 人口結構高齡化;根據美國退休人員協會推估2050 ... 這樣的推論,來自於擁有驚人數據量可以進行評估的國家發展委員會。 於 www.crew.com.tw -

#15.27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤 ...

27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤? (A)預估自民國107 年起邁入高齡社會 (B)因育齡婦女數減少及年齡分布高齡化的影響,未來人口將持續下降 於 yamol.tw -

#16.內政統計通報

即25 年內由「高齡化社會」邁入「高齡社會」,而依據國家發展委員會推估,預計8 年 ... 1依據國際定義,65 歲以上老年人口占總人口比率達到7%稱為「高齡化社會」; ... 於 www.moi.gov.tw -

#17.Vision2025:預見高齡.想像未來-康健趨勢論壇

資料來源:內政部統計年報(2010)國家發展委員會中華民國人口推計(2014) ... 施振榮:退休後的回甘需求是大商機台灣的高齡化比例雖不是世界最高,但成長速度卻是 ... 於 chf.commonhealth.com.tw -

#18.人口老化與老年志工

... 老年人口比例於1993年達7.1%(國家發展委員會,2016),邁入高齡化社會,2018年3月底為14.1%已達高齡社會的門檻(內政部統計處,2018),預計至2026年我國老年人口 ... 於 www.sfaa.gov.tw -

#19.立法院-營造高齡化運動活動之策略探討

我國老年人口及其比率,亦因國民壽命延長與出生率降低而顯著增加,依行政院經濟建設委員會(現改名稱為國家發展委員會)於2010年推估我國老年人口占總人口比率將於2017年 ... 於 www.ly.gov.tw -

#20.從新興技術看如何支持老齡人口成長 - 產業人才發展資訊網

根據國家發展委員會指出,2011年起,臺灣戰後嬰兒潮將陸續邁入65歲,每7人之中便有1個是 ... 不只臺灣受到高齡社會的挑戰,全球高齡化都是進行式。 於 www.italent.org.tw -

#21.台灣總人口提前2年「面臨負成長」!預估2025年將進入超高齡 ...

國家發展委員會 18日舉行第78次委員會議,通過「中華民國人口推估(2020 ... 考量我國人口少子高齡化趨勢將益趨嚴峻,各相關部會將落實推動現行政策, ... 於 www.ctwant.com -

#22.迎接少子高齡化的寧靜革命-《未來年表》閱讀心得

義,65 歲以上老年人口占總人口的比例達7%時,稱為「高齡化社會」2。 ... 國家發展委員會人口推估查詢系統—中華民國人口推估(2018 至2065 年)報告(國家發展委員會 ... 於 www.nacs.gov.tw -

#23.每5年人口金字塔及扶養比動態圖 - 國家發展委員會

... WEF; 文書處理手冊; 民意調查; 政府機關資訊通報; 高齡化; 國營事業; 跨域加值公共建設財務規劃方案; 滿意度; 網路智慧新臺灣政策白皮書; 103年國家發展執行檢討 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#24.緣起- 國立空中大學樂齡大學

一、國內人口老化指數迅速攀升. 根據國家發展委員會2016年出版之「中華民國人口推計(105至150年)」資料顯示,1993年我國老年人口占總人口比率超過7%,邁入「高齡化 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#25.第2 期高齡教育中程發展計畫

高齡化 速度超過歐美日等先進國家(行政院國家發展委員會,2020)2。 ... 「教育主管機關:主管老人教育、老人服務之人才培育與高齡化社會教育之規劃、. 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#26.【何豪毅專欄】高齡海嘯襲捲而來我們做了什麼準備?

國家發展委員會 18日提出《中華民國人口推估(2020至2070年)》報告,總 ... 造成高齡化的主因有二,一是少子化,二是醫療公衛進步造成整體人口壽命 ... 於 cnews.com.tw -

#27.未來人口推估 - 中華民國內政部戶政司全球資訊網

高齡化 時程較世界各國快速,82年進入高齡化社會,107年進入高齡社會,預估115年進入超高齡社會 ... 詳細內容請見:國家發展委員會-中華民國人口推估(2018至2065年). 於 www.ris.gov.tw -

#28.安居修繕團- - 伊起愛家172+ -

據國家發展委員會高齡化時程. ○ 臺灣已於1993年成為高齡化社會,2018年轉為高齡社會,推估將於2025年邁入超高齡社會。 ○ 老年人口年齡結構快速高齡化,2020年超 ... 於 house.eden.org.tw -

#29.日本高齡社會福利設施暨社區照顧服務交流參訪 - 屏東縣政府

人口老化是全球共同面臨的嚴峻課題,台灣面臨少子化與高齡化,被兩面高牆圍困, ... 根據國家發展委員會(2015)推計,台灣目前65歲以上人口已達286萬為「高齡化」 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#30.高齡化加速「智慧照護」商機顯現- asmag.com.tw

高齡化 已是全球趨勢,據估計,目前全球65歲以上的老年人口已突破6億人,預 ... 而依據國家發展委員會對2015~2060年全國人口推估資料顯示,我國將 ... 於 www.asmag.com.tw -

#31.苗栗縣10 年期間高齡化人口變動分析

依據國家發展委員會「中華民國人口推估(105 年至150 年)」. 推估高齡人口三階段變動趨勢,老年人口106 年超過幼年人口,. 而苗栗縣自104年即開始出現老年人口數大於幼年 ... 於 webws.miaoli.gov.tw -

#32.27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明

27依據...27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤? (A)預估自民國107 年起邁入高齡社會(B)因育齡婦女數減少及年齡分布高齡化的影響,未來人口 ... 於 1applehealth.com -

#33.全國高齡化資訊 - 國立中正大學偏鄉高齡社會研究資訊交流平台

正式進入「高齡化社會」(Aging Society),受到少子化的影響,高齡人口比例近年來 ... 而依據國家發展委員會的推估,台灣高齡人口將在2018年達到14%,正式步入「高齡 ... 於 tih.ccu.edu.tw -

#34.高齡社會的老人人權保障:失智預防與長期照顧

這不僅造成我國整體人口結構的快速高齡化,也使臺灣需要長期照顧的人數為之 ... 正式邁入「高齡社會」(aged society);依行政院國家發展委員會之推 ... 於 hre.pro.edu.tw -

#35.人口少子高齡化趨勢下我國所面臨之衝擊與政策建議 - 國家發展 ...

資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」,2020年8月。 2020年出生數為16.5萬人、死亡數為17.3萬人 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#36.人口與勞動高齡化對生產力之影響:臺灣的事例

人口老化 ; 勞動高齡化 ; 少子化 ; 生產力 ; 長期照護 ; Population Aging ... 台灣在1993年已進入高齡化社會,且根據國家發展委員會的推估,我國老年人口所占 ... 於 www.airitilibrary.com -

#37.今周刊- 國發會射出地方創生5支箭鼓勵年輕人返鄉發展

《今周刊》特別專訪國家發展委員會主委陳美伶,詳細解說。 為因應少子化、高齡化、鄉村人口外流的嚴峻課題,行政院長賴清德向日本「借箭」, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#38.【投書】30年後,台灣人想擁有什麼樣的生活? - 獨立評論

根據國家發展委員會推計,台灣在未來的5~12年間,人口將轉向負成長。高齡化與少子化對經濟社會的影響不容小覷,而且是全世界、全世代的難題。 於 opinion.cw.com.tw -

#39.交通部觀光局推出首部銀髮旅遊微電影-交通新聞稿 - 中華民國 ...

高齡化 社會為世界趨勢,依據國家發展委員會推計,我國將於107年進入高齡人口占14%的高齡社會,並於114年步入高齡人口占20%的超高齡社會,為全球高齡 ... 於 www.motc.gov.tw -

#40.【人口推估#3】我國之高齡化程度有多高? - YouTube

為掌握我國未來人口變動趨勢,國家發展委員會每2年根據最新戶籍人口、出生、死亡及遷徙等相關統計,辦理未來 ... 於 www.youtube.com -

#41.為因應我國高齡化社會,訂定「小額終老保險商品相關規範」如 ...

一、依據國家發展委員會推估,我國將於107 年進入高齡化社會,115 年再邁入超高齡社會,且預估人口負成長將於110 年至114 年間發生,鑒於我國人口結構老化速度快,青壯 ... 於 law.fsc.gov.tw -

#42.金融業因應人口高齡化之業務發展 - 銀行局

根據國家發展委員會「中華民國103年至150年人口推計」資料顯示,我國於82年已邁入高齡化社會,預計107年即將邁入高齡社會,114年並將邁入超高齡社會。 於 www.banking.gov.tw -

#43.2026年台灣老年人口比例將超過20%,成為超高齡社會

2026年台灣老年人口比例將超過20%,成為超高齡社會—-國家發展委員會 ... 在高齡化趨勢方面,我國於2018年正式進入高齡社會(65歲以上人口超過14%), ... 於 www.chinesebible.org.tw -

#44.職場高齡化趨勢下的必備思維-通用設計 - myMKC管理知識中心

根據國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」,我國已 ... 結構快速高齡化,整體老化過程超美趕日,高齡化所衍生的問題遠較許多先進國家 ... 於 mymkc.com -

#45.超高齡化社會來了. 根據國家發展委員會推估

根據國家發展委員會推估,預計115 年我國老年人口將超過20%,與日本、 南韓、新加坡及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。 於 lichi-chen.medium.com -

#46.27依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明 - 題庫堂

27依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤?(A)預估自民國107 年起邁入高齡社會(B)因育齡婦女數減少及年齡分布高齡化的影響,未來人口將持續下降(C)青 ... 於 www.tikutang.com -

#47.NUM-2Y2M31D 長壽危機part 55 – 高齡化社會 - 陳介文的財富 ...

國家發展委員會 的數據報告在2018年國內65歲以上人口已達比率14%,也就是高齡社會的標準 ————————————. 以此數據繼續預估國內到2025年 於 finance234.com -

#48.法規名稱: 國家發展委員會遠距辦公實施方案 - 植根法律網

一、目的:為因應社會經濟環境迅速變遷,強化公部門應變反應效能,並解決高齡化及少子女化趨勢下公務人員家庭照護需求,規劃透過「遠距辦公」差勤管理方式,運用資訊 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#49.高齡社會白皮書 - 衛生福利部國民健康署

占總人口比率超過7%,使我國成為高齡化社會,二十年. 後,至103 年底已達280 萬8,690 人,占總人口11.99. %,堪稱人口老化迅速的國家。依據國家發展委員會(以. 於 www.hpa.gov.tw -

#50.依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明何者有誤

27依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤?(A)預估自民國107 年起邁入高齡社會(B)因育齡婦女數減少及年齡分布高齡化的影響,未來人口將持續下降(C)青 ... 於 www.xunying.me -

#51.高齡化社會的影響與政策

升,六十五歲以上的人口比率在1993年的時候超過7%,達到聯合國高齡化社會的標準,. 之後老年人口繼續快速的上升,估計到2025年時會超過20%(國家發展委員會,. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#52.驅動創新-促進健康管理 - 富邦金控

依據世界衛生組織定義,65歲以上老年人口占總人口比率達到7%時稱為「高齡化社會」,達到14%是「高齡社會」,若達20%則稱為「超高齡社會」。而依據國家發展委員會推估, ... 於 www.fubon.com -

#53.中華民國人口推估(2020 至2070 年) - 科技產業資訊室

關鍵字:臺灣;人口推估;人口負成長;高齡化;人口紅利;少子化 ... 為掌握我國未來人口變動趨勢,國家發展委員會每2 年根據最新戶籍人口、出生、 ... 於 iknow.stpi.narl.org.tw -

#54.友善高齡化社會生活環境之公共服務發展策略 - 月旦知識庫

作者, 靳燕玲. 起訖頁, 63-78. 刊名, 國土及公共治理季刊. 期數, 201603 (4:1期). 出版單位, 行政院國家發展委員會. 該期刊-上一篇, 促進中高齡勞動參與及就業整備之 ... 於 lawdata.com.tw -

#55.人口老化與活耀老化政策

依據世界衛生組織(WHO). 之定義,台灣65 歲以上的高齡人口於1993 年底已超過總人口比例. 的7%,正式成為「高齡化社會」(aging society)。而國家發展委員. 於 research.kcg.gov.tw -

#56.重陽節衛生福利統計通報

我國65 歲以上人口占比於1993 年已超過7%,成為高齡化社會,2018 年高齡人. 口比率逾14%,轉為高齡社會;依國家發展委員會推估,我國將於2025 年邁入 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#57.人口推估查詢系統 - 國家發展委員會

... WEF; 文書處理手冊; 民意調查; 政府機關資訊通報; 高齡化; 國營事業; 跨域加值公共建設財務規劃方案; 滿意度; 網路智慧新臺灣政策白皮書; 103年國家發展執行檢討 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#58.5.高齡化時程 - 國家發展委員會

我國已於1993年成為高齡化社會,2018年轉為高齡社會,推估將於2025年邁入超高齡社會。 · 老年人口年齡結構快速高齡化,2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.7%,2070年 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#59.281萬老年人口75萬人失能

高齡化 社會的安心保障 ... 化現象,我國老化速度十分快速,根據國家發展委員會推估2018年,老年人口比率將超過14%,我國將正式進入高齡社會(Aged Society)的社會; ... 於 www2.mohwpaper.tw -

#60.高齡化指標 - 鳳凰人力仲介

國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%,分別稱為高齡化 ... 資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(105至150年)」 ,105年8月。 於 www.phoenixtrade.com.tw -

#61.27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明 - 健康跟著走

27依據...27 依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明,何者有誤? (A)預估自民國107 年起邁入高齡社會(B)因育齡婦女數減少及年齡分布高齡化的影響,未來人口將 . 於 info.todohealth.com -

#62.高齡化指標 - 銀髮資源網

國際上將65歲以上人口占總人口比率達到7%、14%及20%,分別稱為高齡化社會、高齡社會及超高齡社會。 資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2018至2065年)」 ,2018 ... 於 swd.wda.gov.tw -

#63.人口結構 - 中華民國退休基金協會

... 型;隨著出生率下降與人口高齡化的影響,逐漸轉變為青壯年人較多的彈頭型金字塔;未來隨著人口結構逐漸惡化,也將成為倒三角形金字塔。 圖片來源:國家發展委員會 於 www.pension.org.tw -

#64.公告區 - 南投縣政府衛生局

文獻指出我國大約在2026 年將達到超高齡社會;就老化速度來看,由高齡社會進入超高齡 ... 依行政院國家發展委員會推估,我國將於2018 年進入高齡社會,老年人口比率將 ... 於 www.ntshb.gov.tw -

#65.訂定「超高齡社會發展法」 - 公共政策網路參與平臺

為因應我國人口快速高齡化對社會經濟造成之衝擊,須加速制定國家調適與 ... 各直轄市、縣(市)政府應設超高齡社會發展調適委員會,由該政府首長擔任 ... 於 join.gov.tw -

#66.未來年表:人口減少的衝擊,高齡化的寧靜危機 - 博客來

書名:未來年表:人口減少的衝擊,高齡化的寧靜危機,原文名稱:未来の年表人口減少日本 ... 蔡宏政(中山大學社會系教授)、邱俊榮(國家發展委員會副主委) 誠心推薦 於 www.books.com.tw -

#67.日本因應高齡化社會之社會政策發展趨勢 - 公務出國報告資訊網

計畫主辦機關:, 國家發展委員會 http://www.ndc.gov.tw/ ... 日本政府1995開始有計畫的推動高齡化對策與相關研究調查,明確訂定高齡化社會未來願景與基本方向,並 ... 於 report.nat.gov.tw -

#68.人口老化:勞動力短缺之衝擊與挑戰

資料來源:中華民國人口推估(2018 至2065 年),國家發展委員會。 ... 根據聯合國定義,65 歲以上人口占總人口比率超過7% 為高齡化社會(aging society),此比例超過. 於 www.most.gov.tw -

#69.蘇榕:當文學與文化研究遇見老年學——臺灣的在地探索與思考

二戰後至21世紀初期,科技進步帶來的工業化、高度現代化、醫療技術發達,以. 及社會經濟發展的轉變,讓已開發國家人口結構的高齡化愈來愈明顯。蘇榕指出,根. 據國發會統計 ... 於 www.hss.ntu.edu.tw -

#70.銀髮族人權研討會陳菊:高齡社會考驗國家轉型能力 - 自由時報

監察院長、國家人權委員會主委陳菊出席「銀髮族當代醫療人權議題探討與政策建議研討會」時致詞表示,根據國家發展委員會推估,2025年台灣老齡人口將 ... 於 news.ltn.com.tw -

#71.老人福利(國情簡介

至114年我國老年人口將超過總人口的20%,老人福利服務在高齡化社會中益顯其重要性。 ... 另依據國家發展委員會推估,至114年老人人口將超過總人口20%,成為超高齡社會 ... 於 www.ey.gov.tw -

#72.國情統計通報 - 行政院主計總處

說明:. 內政部、國家發展委員會、衛生福利部。 ① 依國際定義,65 歲以上人口占總人口比率達7%稱為「高齡化社會」(aging society); ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#73.超高齡社會即將來臨,如何推動在地老化高齡住宅? | 產業分析

國家發展委員會 最新我國人口推估報告於今年8月公布,推估期間為2020至2070年。根據該推估報告,我國將面臨以下人口高齡化的問題,我國將於2025年成為 ... 於 money.udn.com -

#74.跨世代勞動市場之青銀協作現況探討

我國國家發展委員會2020年的人口推估報告1. 可知,我國近年人口老化速度不斷增快,預. 計在2025年將邁入超高齡社會(65歲以上人. 口占總人口比率達到20%)。人口高齡化 ... 於 www.cier.edu.tw -

#75.2025台灣邁入超高齡社會中高齡勞工平均「61.6歲」才敢退休

根據行政院國家發展委員會(國發會)8月發布的最新人口推估報告,台灣將在2025年從高齡社會正式邁入「超高齡社會」。對此,yes123求職網調查,45 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#76.面臨超高齡社會另一個要注意的參考指標:「扶養比」 - 喜大人 ...

之前跟大家分享到,我國已於1993年成為高齡化社會,2018年轉為高齡社會,推估將 ... 資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」 ... 於 www.joyelder.org.tw -

#77.醫療體系在高齡化社會的因應策略(一)

就臺灣而言,臺灣於1993年65歲以. 上的老年人口占總人口比率超過7%,使我國成為高齡化社會,依國家. 發展委員會推估,老年人口比率在2018年將超過14%,進入「高齡社. 於 forum.nhri.edu.tw -

#78.依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明何者有誤

依據國家發展委員會對於我國高齡化估計之說明何者有誤. / / Land. 由釋字五二號解釋檢視我國憲法的預算法制. 問題一試比較說明「公共行政」與「企業管理」的相似處與相 ... 於 www.hdkang.co -

#79.修訂人口政策綱領,因應人口結構變遷(104.1.20 國家發展 ...

修訂人口政策綱領,因應人口結構變遷(104.1.20 國家發展委員會新聞稿) ... 行政院已於去(103)年12月底核定,務使在面對人口少子化與高齡化的趨勢下, ... 於 blog.sina.com.tw -

#80.第二屆高齡化社會論壇2020 AmCham Taipei Longevity Forum

根據國家發展委員會資料統計,台灣於2018年已邁入高齡社會,推估將於2025年邁入超高齡社會,屆時65歲以上人口佔總人口比率將達到20%。老年健康照護系統的 ... 於 amcham.com.tw -

#81.該如何面對高齡社會的衝擊 喀報

根據國家發展委員會的統計,台灣在2003年時成為高齡化社會,在2018年轉為高齡 ... 因應高齡化社會趨勢,台灣政府於2015年再次修正公布施行《老人福利 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#82.台灣人口提前進入負成長2025年邁向超高齡社會 - 中央社

受到人口高齡化影響,台灣人口年齡中位數也持續走揚,2016年超過40歲,2020年預估為42.7歲,並將 ... 人口結構長期變遷,攸關國家整體經濟社發展。 於 www.cna.com.tw -

#83.5人口結構指標顯示,臺灣正走向嚴峻的未來

國家發展委員會 於日前發布臺灣最新人口結構推估報告,從總人口數、總生育 ... 臺灣在少子高齡化之趨勢下,預估在今年(2020年)出生數將低於死亡數, ... 於 www.advisers.com.tw -

#84.高齡少子的時代裡,讓我們一同住在「緊密城市」之中!

隨著都市人口結構的高齡化及少子化現象將愈來愈明顯,都市公共設施需求也隨之 ... 林淑英,緊密都市發展策略及衡量指標之研究,國家發展委員會) ... 於 www.villagetaipei.net -

#85.人口高齡化的影響 - 銀髮心棧

國家發展委員會 日前推出了105年的中華民國人口推估報告,讓我們帶大家思考台灣人口高齡化有多嚴重,以及所衍生的影… 於 homeforagingheart.org -

#86.學校教導學生認知高齡化社會議題的探討

上高齡人口數佔總人口數比例達7%時為「高齡化社會(aging society)」,到達14% ... 國家發展委員會更推估臺灣在西元2026 年會正式邁入「超高齡化社會」而達到. 於 www.ater.org.tw -

#87.高齡化台灣老人服務中心創造樂活人生 - 小世界周報

隨著醫學的進步,人們的平均壽命逐漸提高,老年人口結構邁向快速高齡化,根據國家發展委員會統計,台灣在2020年65歲以上人口占總人口比例已超過16%, ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#88.人口少子高齡化趨勢下我國所面臨之衝擊與政策建議 - 國家發展 ...

資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2020至2070年)」,2020年8月。 年齡組. 65歲以上老年人口之年齡結構(%). 1980. 年底. 2020. 於 ws.ndc.gov.tw -

#89.傳宗接代迷失與斷層《未來年表》閱讀心得 - 桃園市政府

然死亡的速度,更會造成人口不足,所以少子化是許多國家(特. 別是已開發國家)非常關心的 ... 資料來源:高齡化時程-國家發展委員會(註9). 談到「高齡化」,最常被 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#90.新北市人口高齡化現況分析

多數國家的發展,於人口結構分布大都由幼年人口(0-14 歲)較多的典型金字塔 ... 扶養比2、老化指數3等數據變化,探討本市在全球高齡化趨勢下,人口老化的現況及因. 於 www.ca.ntpc.gov.tw -

#91.財團法人台灣省立私立高雄仁愛之家附設慈惠醫院

隨著台灣人口老化的趨勢,台灣在1993年成為高齡化社會,2018年轉為高齡社會,國家發展委員會推估台灣將於2025年邁入超高齡社會,有鑑於此,政府在2007年推動長照1.0計 ... 於 thmh.khja.org.tw -

#92.預測與預防!超高齡社會加速逼近產官學集思備戰

國家發展委員會 副主委高仙桂指出,人口快速老化影響層面極廣,首. ... 社會經濟永續發展,台灣安進攜手康健人壽和台北市美國商會共同舉辦第二屆高齡化 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#93.地方創生特刊 - 遠見書坊

由於少子化及高齡化,台灣與日本等地,均出現了城鄉人口銳減、往大都市集中的效應。 ... 方式,而非直接給予「補助」;再者,主責的國家發展委員會對於地方創生,擬定 ... 於 store.gvm.com.tw -

#94.臺灣高齡化現況 - 臺北市首座

每10人中,約有4位是65歲以上老年人口,. 而此4位中則即有1位是85歲以上之超高齡老人。 資料來源:國家發展委員會「中華民國人口推估(2018至2065年)」. 廣告. 於 www-ws.gov.taipei -

#95.因應老化人口長照基金預算3年內上看600億 - 工商時報

台灣人口高齡化速度加快,長照基金預算三年內上看600億元。國家發展委員會預估,台灣將於2025年跨越超高齡社會,自2020年起人口開始轉向負成長(即 ... 於 ctee.com.tw -

#96.國發會估5年後進入超高齡社會 - 數位時代

國家發展委員會 (以下簡稱國發會)於今(18)舉辦第78次委員會議。 ... 生育率、強化勞動力結構、高齡化調適等三大面向著手,包含落實「0至6歲國家 ... 於 www.bnext.com.tw -

#97.【篤實關懷倫理卓越】光田綜合醫院Kuang Tien General Hospital

依國家發展委員會公布之人口推估,2018年我國將從高齡化社會進入高齡社會,為因應 ... 多肉盆栽等課程,以多元化活動的課程辦理,讓「運動遊戲化,遊戲運動化」,在 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#98.學程簡介

人口高齡化浪潮席捲全球,根據國家發展委員會資料顯示,臺灣於2020年超高齡(85歲以上)人口占老年人口10.3%,而總人口在2020年1月達到最高峰2360萬人之後的出生人口低於死亡 ... 於 ltcp.cmu.edu.tw -

#99.緣起 - 台灣高齡化社會發展研究協會

而為因應人口高齡化對國家經濟發展可能帶來的效應,日本、韓國、美國,一方面積極地 ... 萬1千人成長率高達122.16%,占總人口數上升至14.05%,而依據國家發展委員會推 ... 於 www.taas.org.tw