四川大地震台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王本榮寫的 上窮碧落下凡塵[增修版] 和的 朗讀違章都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣同胞向大陸地震災區賑款(沈敏)也說明:(3) 四川大地震的餘災台灣援助不斷介入拋磚引玉濟餘災寶島熱心不斷來企業多情可敬佩豐功積德上樓台據經濟日報五月十六日C一版黃英傑台北訊:四川強震災情慘重,國內 ...

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和田園城市所出版 。

國立高雄師範大學 教育學系 吳美瑤所指導 許湘怡的 從八八水災意外失親家屬哀傷反應與因應策略反思台灣面對重大災難創傷事件輔導資源整合運用之研究 (2012),提出四川大地震台灣關鍵因素是什麼,來自於八八水災、重大災難創傷事件、半結構式訪談法。

最後網站【姜軍府】《512汶川大地震震災鑑定紀實》台灣省土木技師 ...則補充:【姜軍府】《512汶川大地震震災鑑定紀實》台灣省土木技師公會建築工程四川成都都江堰|

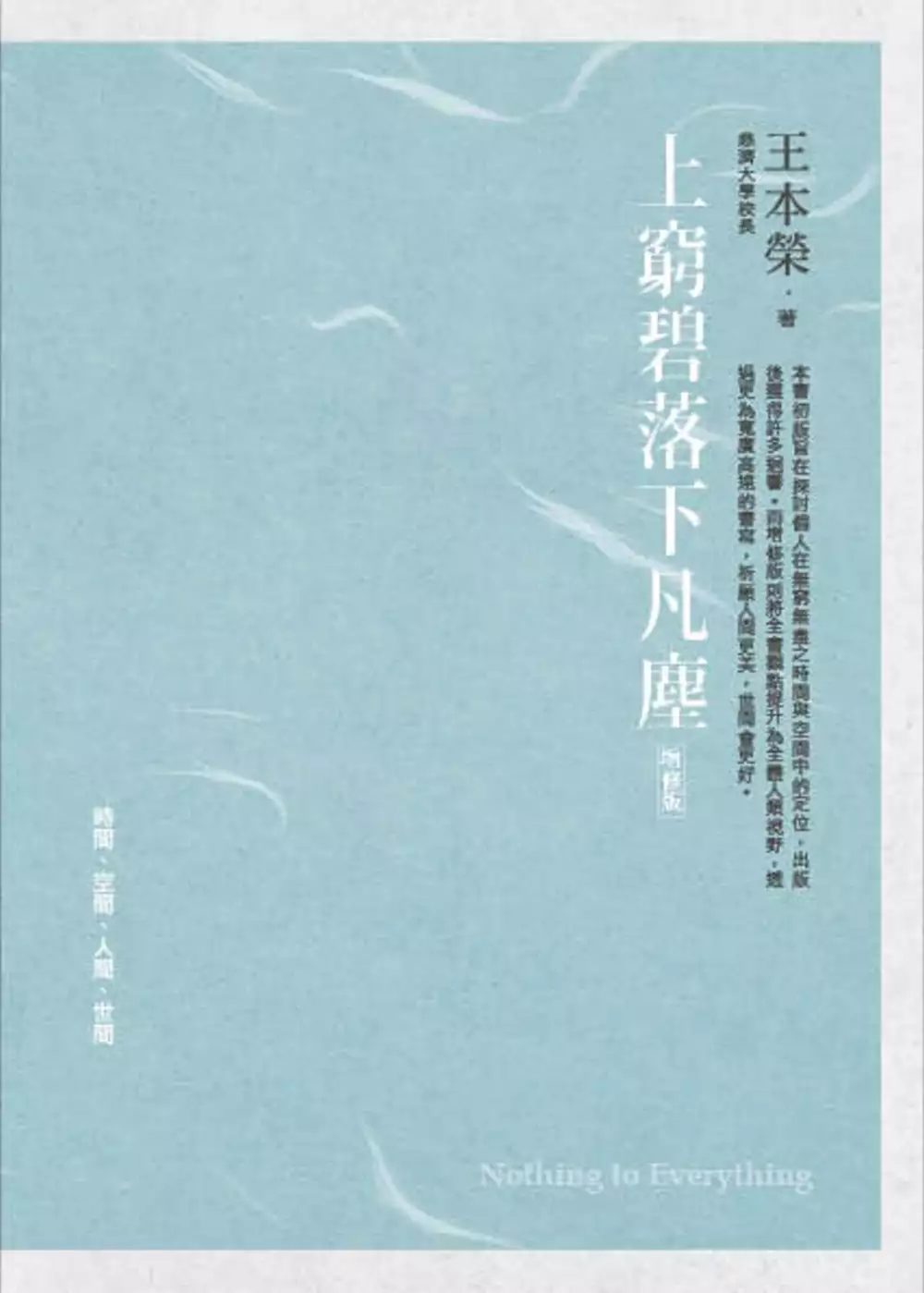

上窮碧落下凡塵[增修版]

為了解決四川大地震台灣 的問題,作者王本榮 這樣論述:

本書初版旨在探討個人在無窮無盡之時間與空間中的定位,出版後獲得許多迴響。而增修版則將全書觀點提升為全體人類視野,透過更為寬廣高遠的書寫,祈願人間更美,世間會更好。 好評推薦 這本書是王本榮校長對自然以及人間各種現象的自問自答,字裡行間呈現了醫師科學家描述現象有憑有據的理性,也流露了知識份子關懷天地萬物溫情暖心的感性。—中央研究院院長 廖俊智

四川大地震台灣進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

從八八水災意外失親家屬哀傷反應與因應策略反思台灣面對重大災難創傷事件輔導資源整合運用之研究

為了解決四川大地震台灣 的問題,作者許湘怡 這樣論述:

從八八水災意外失親家屬哀傷反應與因應策略反思台灣面對重大災難創傷事件輔導資源整合運用之研究中文摘要近年來全球各地重大災難事件頻傳,台灣921集集大地震、美國911恐怖攻擊事件、SARS、南亞大海嘯、日本311海嘯、四川大地震、台灣八八水災及近期肆虐港台的H7N9疫情等,除了造成人類生命的威脅及財產損失外,也帶給人們心靈重大的創傷,而創傷的復原需要長時間的陪伴與支持。本研究以2009年8月8日重創南台灣的莫拉克風災為例,以立意抽樣,邀請A高職三位在學學生及其三位依親家屬共六位自願的研究參與者,採用半結構式訪談法進行資料蒐集,以ATLAS ti5為研究分析工具。期望透過訪談了解意外失親家屬的哀傷

反應及因應策略與其在經歷重大災難創傷事件後,所接受不管是官方或非官方單位的各項輔導資源對於失親家屬的影響因素進行深入探討,協助相關單位了解未來面對類似重大災難創傷事件時的因應處理策略。關鍵字:八八水災、重大災難創傷事件、半結構式訪談法

朗讀違章

為了解決四川大地震台灣 的問題,作者 這樣論述:

都市夾縫空間中的人情與氣息--當代亞洲都市裡的隱匿秩序,來自日常最自然需求的紋理 「違章建築」是從都市夾縫中長出來的庶民生活體現,它是人民的建築,勾勒出底層常民真實生活的紋理;它也是與人民站在一起的一百種方式,是從人的身體與生活出發的延伸。它是非法的小革命,是暫時的、游擊式的,卻萌生處處從不曾休止。它是都市底層生命力的成就具型。 由阮慶岳策展、忠泰建築文化藝術基金會執行的「朗讀違章:王澍×謝英俊建築展」,由王澍、謝英俊兩位建築師分別在城中藝術區的屋頂與後巷,以可快速拆卸組裝的木構與利用常見的鋼管鷹架,各設計了〈亦方亦圓〉、〈後巷桃花源〉兩個作品。這兩個作品在時間縱深上延續了兩位建築

師持續以來的設計哲學,在空間的幅度上也不只呼應台北、台灣城市的違章現象,也呼應了隱藏在亞洲都市中的生活秩序。 本書不只收錄展覽紀錄,而是從展覽作為核心出發,耙梳兩位建築師的代表作品與哲學,並邀請Marco Casangrade、褚瑞基、顏忠賢、巫祈麟、吳介禎等五位建築師與建築評論人與作品對話,試圖在展覽結束之後,透過書籍的形式持續激盪出從「違章」出發的能量,在這本書中,我們從朗讀違章做為起點,進而閱讀違章,閱讀一種自下而上的空間生產∕伸展哲學。 因此書中另以小冊收錄由建築師王澍在中國美術學院的研究生汪凝、李墨針對台北違章的進行空間、物質性及環境關係等三個層面做成「違章三法」分類研究,為

閱讀都市中的違章提供了清晰的理路取徑。 兩位參展建築師 台灣建築師謝英俊,2011年甫獲頒以人道主義關懷著稱的美國Curry Stone設計獎。從台灣九二一震災開始投入災區家屋重建,參與包含中國大陸四川大地震、台灣八八水災等,長期致力於自然災後的重建工作。相比於蓋豪宅,他關心的始終是「70%人類的居所問題」。 中國建築師王澍,曾獲2010年度德國謝林建築實踐大獎;2010年威尼斯建築雙年展主題展作品〈衰朽的穹隆〉獲特別榮譽獎。他將工作室取名為「業餘工作室」,認為「建築設計只應該是一種業餘活動,生活永遠比設計更加重要」。 本書特色 ■ 以手機掃描書封底的QR code,即可觀賞2

6分鐘長的「朗讀違章:王澍×謝英俊建築展」展覽花絮紀錄片。鏡頭深入策展與搭築過程,以影像完整捕捉「朗讀違章」在都市夾縫空間中的人情與氣息 作者簡介 策畫│阮慶岳 現任元智大學藝術與設計學系副教授暨系主任,曾為開業建築師(美國及台灣執照);除教職外,同時創作文學、建築評論及策展。 文學著作包括《林秀子一家》、《凱旋高歌》、《蒼人奔鹿》、《秀雲》等;建築著作包括《屋頂上的石斛蘭》、《建築師的關鍵字》、《弱建築》、《下一個天際線:當代華人建築考》等逾20本。 曾獲台灣文學獎散文首獎及短篇小說推薦獎、巫永福2003年度文學獎、中央日報短篇小說獎、台北文學獎文學年金、2004年亞洲週刊中文十

大好書、2009年亞洲曼氏文學獎入圍等。 執行│忠泰建築文化藝術基金會 2007年,「忠泰建築文化藝術基金會」(JUT Foundation for Arts and Architecture)在建設事業的本體上成立,希望以建築、藝術與文化為切入角度,全方位創造優質生活空間,將關懷的主體由小眾環境,拓展到群體環境建構的理想狀態。 本於建築領域之知識與資源,忠泰建築文化藝術基金會結合建築師、設計師、藝術家及文化工作者等各種跨領域專業,致力於城市環境之關懷與發展,並延伸至藝術、創意產業培力,透過展演、演講、學術論壇、講座、出版等方式,營造藝文創作與城市生活的活絡關係,激發並提升人們對生活美

學的想像與實踐,使藝術與文化的發芽滋長,在以建築為本的基礎上,獲得相互滲透與多方位推進的互動與行動平台。 基金會於2007年起陸續舉辦「明日博物館」系列展覽、國際建築論壇及大型演講;並從2009年開始透過動畫、電影、裝置等不同的建築展覽型態,試圖以另一種觀察建築的角度(Alternative Architecture),為台灣建築注入新的觸媒;2010年起正式推動〈都市果核計畫project urbancore〉藝術創意進駐閒置空間計畫,為都市再生投注民間的觀點與活力。

想知道四川大地震台灣更多一定要看下面主題

四川大地震台灣的網路口碑排行榜

-

#1.[問卦] 四川地震台灣捐88億? | PTT 熱門文章Hito

剛剛發現台灣在四川大地震捐了88億東日本大地震我們才捐68億結果這次日本給我們疫苗人民也很支持反觀中國輸出病毒還戰機繞台人民要核平台灣有些搞不好 ... 於 ptthito.com -

#2.512四川汶川大地震省土木技師公會派員協助勘災報導(一)勘 ...

大愛電視台的記者盛榮萱小姐對我們作了訪問,高原理事說明他本身在台灣1999年921大地震時也是受災戶,他也投入921災搶與重建工作,回想自已是受災戶的 ... 於 etimes.twce.org.tw -

#3.台灣同胞向大陸地震災區賑款(沈敏)

(3) 四川大地震的餘災台灣援助不斷介入拋磚引玉濟餘災寶島熱心不斷來企業多情可敬佩豐功積德上樓台據經濟日報五月十六日C一版黃英傑台北訊:四川強震災情慘重,國內 ... 於 www.nacpu.org -

#4.【姜軍府】《512汶川大地震震災鑑定紀實》台灣省土木技師 ...

【姜軍府】《512汶川大地震震災鑑定紀實》台灣省土木技師公會建築工程四川成都都江堰| 於 tw.bid.yahoo.com -

#5.四川強震「台人捐款意願大不大?」 網回應超犀利 - 三立新聞

大陸四川宜賓市長寧縣17日晚間晚10時55分在發生規模6.0地震, ... 原PO表示,上次2009年四川地震,台灣人民與政府和捐了近68億的台幣給大陸,然而大陸 ... 於 www.setn.com -

#6.四川震災 - 慈濟全球資訊網

來自中國大陸七個省份的汶川地震重建相關團體一行19人,於6月28日參訪高雄杉林慈濟大愛園區,並感謝慈濟對四川提供救災行動與關懷。 於 www.tzuchi-org.tw -

#7.汶川地震8周年500億捐款去向不明 - 新唐人亞太電視台

發生在2008年5月12號的四川汶川大地震,奪去了至少8萬多人的生命,被稱為中共建政後破壞力最為嚴重的大地震。災後,大陸各地民眾紛紛為災區捐款捐物。 於 www.ntdtv.com.tw -

#8.四川大地震全紀錄@ 愛灑人間 - 隨意窩

正如九二一地震在台灣正中心的劇烈撞擊,發生在四川汶川縣的大地震,是中國大陸在奧運年的又一重擊。斷垣殘壁、哀鴻遍野、每日更新的死亡人數,讓天府之國,在一瞬間成了 ... 於 blog.xuite.net -

#9.四川地震各界紛提供救援物資捐款 - 原子筆,廣告筆,專業生產工廠

四川 發生大地震,各慈善團體收到許多企業和個人的援助物資或捐款, ... 四川大原子筆地震造成廣大災民傷亡,台灣慈濟基金會發言人何日生表示,地震事件發生後志工收到 ... 於 pentw.pixnet.net -

#10.中國人為什麼越來越讓台灣人討厭 - 時事板 | Dcard

2008年汶川大地震台灣捐款約76億台幣,2011年日本311大地震台灣捐款約68.4億 ... 一樣的看看前兩天四川地震新聞臉書底下台灣人的評論一面倒地的叫好. 於 www.dcard.tw -

#11.2013年四川大地震| 香港網絡大典

2013年四川大地震,又稱為雅安地震,發生於2013年4月20日上午8時02分,四川省雅安市蘆山縣龍門鄉馬邊溝發生7級大地震,造成接近200人死亡,過萬人受傷 ... 於 evchk.wikia.org -

#12.四川省汶川縣大地震馬英九捐款救災 - 愛蜜麗愛看電視

中國大陸四川省汶川縣發生嚴重地震災害,台灣國民黨中央與總統當選人馬英九都表示將積極提供援助。馬英九13號在紅十字會以個人名義捐出新台幣20萬元, ... 於 aimili.pixnet.net -

#13.汶川大地震十周年》「一進救援現場就哭了」中國記者回顧震災 ...

十年前的中國,還處在聊天工具MSN盛行的前社交媒體年代。5月12日午後2點左右,災難來襲。幾分鐘內,「四川地震了!」的消息在中國記者們的MSN上迅速傳 ... 於 www.storm.mg -

#14.〖走到對岸去〗汶川大地震的時候,我正在四川 - 水深之處

在台灣921地震前夕,我忽然想起除了921地震之外,我也經歷了當時震驚世界的512汶川大地震,至今都還記憶猶新,甚至還餘悸猶存。在成都生活的四年間,很少遇到什麼天災 ... 於 www.luke54.org -

#15.四川大地震:台灣捐的20億,讓世界感到震驚! - 痞客邦

我的囉唆時間: 中國大陸這次的震災,規模不但是32年來四川僅見, 連災情也是繼台灣921之後,傷亡最慘重的一次! 在我繼續說下去之前,先讓我們為傷亡 ... 於 a7131032000.pixnet.net -

#16.四川地震台商供應鏈無恙 - 好房網News

四川 汶川大地震5周年前夕,昨(20)日上午四川省雅安市蘆山縣驚傳發生 ... 地震發生後,雅安成為臥龍保護區大貓熊的主要轉移地,大陸贈送台灣的團團、 ... 於 news.housefun.com.tw -

#17.找汶川地震台灣捐款相關社群貼文資訊

提供汶川地震台灣捐款相關文章,想要了解更多利南縣地震、汶川地震台湾捐款、汶川大地震成因相關法律資訊或書籍,就來法律貼文懶人包. 於 lawtagtw.com -

#18.RE:【討論】以前四川大地震,台灣捐款很猛烈 - 巴哈姆特

台灣 現在看到日本受災會捐錢,看到土耳其受災也會捐錢。 因為這些國家都對台灣有情有義,在台灣 ... 現在四川如果再有大地震,台灣會放煙火放得很猛烈. 於 forum.gamer.com.tw -

#19.四川6.0強震35房全倒2死60傷民眾雨夜奔逃 - 新頭殼Newtalk

四川 地震局表示,瀘州市瀘縣附近發生規模6.0地震,震央深度僅10公里,包括 ... 表示這是繼2008年汶川大地震後,感覺最強烈的次地震,不過,四川地震台 ... 於 newtalk.tw -

#20.四川汶川地震

时间难平伤痕坚强面对未来——汶川大地震六月祭; 人民日报记者再看汶川:改变着的"心灵生态"; 伤痕犹在人正前行——地震半年之际汶川印象; 专访:“保证孩子们每天能够吃到 ... 於 news.cctv.com -

#21.立法院-薛凌立委籲台灣記取四川地震造成大量學生遭活埋警訊

政府應速解台灣35萬學子在1萬間危樓教室上課問題. 四川大地震之後,陸續傳出大陸不少震災區學校嚴重倒塌,甚至有多所學校活埋上百上千位學生,民進黨立委薛凌已在進行 ... 於 www.ly.gov.tw -

#22.四川地震兩岸藝人伸援救災-系列報導 - pure Flying 放飛

四川大地震 ,災情慘重,台灣藝人與大陸互動密切,感同身受,將心比心,紛紛慷慨解囊,光是昨天一天捐款就破了1000萬。蔡依林等人也表示願意配合義演。 於 allevawords.pixnet.net -

#23.捐款512 四川地震

這一次四川大地震, 我仍能感同身受, 沒有什麼錢的人(再次聲明, ... 台灣目前應該是大陸境外對大陸最大的捐款國(地區), 不管是民間或是政府的支出的 ... 於 blog.richliu.com -

#24.四川發生7.8級大地震全國大部分地區有感 - 人人焦點

新華網快訊:據民政部統計,截至13日7時,四川汶川縣地震已造成四川、甘肅、陝西、 ... 台灣今晚發生有感地震大台北地區電話無法撥通來源:中國新聞網2009年12月19 ... 於 ppfocus.com -

#25.九寨溝大地震19團341台灣旅客均安 - 公視新聞網

四川 九寨溝發生大地震,目前有19團共341名台灣旅客正在當地旅遊,全員都平安,雖然外交部沒有發佈旅遊警示,不過不少旅行社都已經暫停出團, ... 於 news.pts.org.tw -

#26.扁政府捐四川20億元居世界之冠

四川 強震發生後,台灣政府當局就立即透過陸委會及海基會,向大陸海協會表示願意提供 ... 台灣發生地震時也接受國際援助,現在台灣政府站在人道立場關懷四川大地震, ... 於 www.cardu.com.tw -

#27.四川汶川發生4.8級地震成都震感明顯專家指為5·12大地震餘震

周三(14日)深夜11時36分,四川汶川發生黎克特制4.8級地震,震源深度15公里。目前,暫未接到傷亡報告。成都理工大學教授王運生表示,此次地震為20. 於 www.hk01.com -

#28.[新聞時事]四川大地震與人道 - 痞客邦

四川 發生大地震之後,網路上有一派人非常反對台灣方面對於大陸伸出任何援手,他們一方面嘴巴上說著「這是不幸」、「同情」,但是同時也跟大陸政府算舊帳,說當初台灣 ... 於 citysalad.pixnet.net -

#29.四川大地震捐款 - Smuzp

汶川大地震捐款列表,為旨在為發生在2008年5月12日四川汶川大地震而進行捐款的列表。 慈善團體捐款 · ... 18/5/2008 · 為什麼四川地震台灣人要捐款,大陸沒錢嗎? 於 www.nyomdokok.co -

#30.汶川大地震台灣捐款完整相關資訊 - 小文青生活

提供汶川大地震台灣捐款相關文章,想要了解更多汶川縣、汶川地震香港捐款、四川地震有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關訊息. 於 culturekr.com -

#31.「是敵是友」很清楚!台灣捐給四川大地震還更多!日本永記 ...

許多網友也紛紛表示,「日本感謝10年還在謝,再看看四川大地震的二六國怎麼對我們,這輩子不會再捐錢給牠們,反正也是被官員污掉」、「四川地震台灣人 ... 於 www.fountmedia.io -

#32.台媒纪念汶川地震:10年前台当局还有同胞之爱 - 新浪新闻

台湾 《中时电子报》报道称,10年前的今天,台湾民间发动、当局响应,共同向大陆援助了70.5亿元台币(12.1亿元人民币)。当时马英九为了帮助四川大地震 ... 於 news.sina.com.cn -

#33.一個熱愛共產黨的人, 經過汶川大地震, 對共產黨看法發生180度 ...

一个热爱共产党的人,经过“汶川大地震”,对共产党的看法发生180°大逆转。 ... 我把全台灣善心人士可以捐的錢,當作是100單位好了, 今天的四川雅安大 ... 於 linuxyeo.pixnet.net -

#34.台灣人壽向四川蘆山雅安地震災區捐款300萬元

人民網4月23日電據台灣“中央社”消息,四川蘆山發生強烈地震造成嚴重傷亡,台灣人壽本於人飢己飢的人道救援 ... 台壽表示,台灣曾經歷九二一大地震的重. 於 tw.people.com.cn -

#35.Re: [問卦] 四川地震台灣捐88億? | PTT評價

引述《roy384921 (roy02020)》之銘言: : 剛剛發現台灣在四川大地震捐了88億 : 東日本大地震我們才捐68億 : 結果這次日本給我們疫苗人民也很支持 於 ptt.reviews -

#36.挑戰不可能的任務--地震前兆研究 - 台灣光華雜誌

台灣 位處歐亞大陸板塊及菲律賓海板塊的交界,是全世界地震最頻繁的地區之一。 中國大陸四川省汶川縣今年5月12日發生芮氏規模8.0的大地震,奪走超過6 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#37.halalalalap on Twitter: "四川大地震台灣捐款金額70.5億台幣 ...

四川大地震台灣 捐款金額70.5億台幣; 311大地震台灣捐款金額67億台幣。 同樣的付出一個天天威脅武統我們、叫我們台巴子、阻擋台灣購買疫苗; 一個天天 ... 於 twitter.com -

#38.四川雅安發生7級大地震死傷慘重| 大紀元

四川 雅安發生7級大地震死傷慘重. ... 即時 大陸 美國 評論 香港 台灣 文化 視頻 健康 娛樂. 四川雅安發生7級大地震死傷慘重. 組圖:雅安地震救援真相. 04月30日 人氣38. 於 www.epochtimes.com -

#39.凌陽創新科技- 新聞中心

之後台灣地區所得善款將捐贈給『法鼓山社會福利慈善事業基金會』的『四川大地震賑災專戶』;大陸地區所得善款將捐贈給當地慈善機構,協助四川地區受災民眾共度難關與 ... 於 www.sunplusit.com -

#40.香港人冷漠看河南水患前政協委員:港人「哀莫大於心死」

在2008年的四川大地震,香港特區政府連同民間,共籌集過百億元港元的賑災資金。不過這次河南鄭州洪災,香港各界並未如往常積極回應,至21日晚間港府與 ... 於 www.rti.org.tw -

#41.四川大地震痛苦換來成熟 - 天下雜誌

汶川地震發生於海拔四千公尺的崇山峻嶺上,規模達到七點八,震區面積超過兩個台灣,山區道路被震成麻花,房屋損毀倒塌超過四百萬間,最終死亡人數預計可能 ... 於 www.cw.com.tw -

#42.【四川 體驗】走過四川大地震北川老縣城地震遺址XiChuan ...

天災無情,人間有愛。汶川八級大地震一轉眼都已經過了好幾年,當時最矚目最令人憤怒的是地震區的「豆腐渣」工程。一些大廈安然無恙,一些卻面目全非。 於 www.thebeediaryy.com -

#43.中國汶川大地震美國和世界各國的捐款是多少? - 每日頭條

其他的有向四川地震災區捐款捐物的國外承諾援助名單1、沙特5000萬美元現金和1000萬美元物資2、日本約5億日元緊急援助,派遣專業救援隊3、俄羅斯計劃四 ... 於 kknews.cc -

#44.遇8.3強震先逃跑!男老師遭砲轟仍說「重來還是那樣做」

中國大陸四川13年前發生汶川大地震,當時有名教師范美忠拋下學生,成為第1位逃出建築的人,因此被網友們指責沒有協助學生、只顧逃命。對此他認為, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#45.中共太無理】從一場地震賑災就能看出,為何台日能友好 - 報橘

另一方面,13 年前台灣也對四川大地震人道賑災,中共政權迄今對武統卻從不鬆口。 然而,最慘的還不是台灣,而是香港。(責任編輯:徐子捷). 東日本大 ... 於 buzzorange.com -

#46.川震13周年國台辦致謝台灣援助 - 中時新聞網

汶川大地震發生時間點為馬政府2008年520就任前夕,當年馬英九剛當選總統,兩岸氣氛正回暖,地震發生後,台灣媒體高度關注,紛紛以各種形式報導四川 ... 於 www.chinatimes.com -

#47.汶川大地震香港捐款 - Zfrwpy

汶川大地震捐款列表,為旨在為發生在2008年5月12日四川汶川大地震而進行捐款的列表香港,至2008年5月14日,各 ... 中國大陸汶川大地震香港捐款90億港幣台灣捐款15.2億 ... 於 www.cheerfulprsdent.co -

#48.四川台灣,同胞情深

四川 汶川大地震,台灣各界踴躍捐款救難,充分展現了血濃於水的手足親情,這種同胞愛令人感動。 我有一個朋友本來要約我太太去日本北海道玩,全都講好了,她現在想不去 ... 於 www.sulanteach.net -

#49.馬英九注視汶川點燃兩岸的愛 - 《海峽評論》370期

中評網19日社評指出,四川大地震,震動了海峽兩岸,更是觸動了台灣的同胞心,深厚的感情頃刻噴湧,溫暖災區,溫暖大陸。在台灣同胞「把愛傳出去」的感情大潮中,我們 ... 於 haixia-info.com -

#50.汶川大地震捐款列表- 維基百科,自由的百科全書

中華民國(臺灣),09年5月7日台灣向大陸援助70.5億元台幣(12.1億人民幣),包括來自政府官方的20億和民間50.5億台幣。 ... 8月份來自台灣政府、企業、民間社團和各界民眾捐贈 ... 於 zh.wikipedia.org -

#51.汶川地震10年爭議與影響一次看懂 - 中央社

(中央社記者張淑伶上海12日電)5月12日是四川省汶川大地震10週年, ... 根據陸委會,當年台灣政府和民間的捐款為新台幣12億元,還不包含企業直接捐給 ... 於 www.cna.com.tw -

#52.【HK】四川大地震- 台灣雲端書庫@高雄

看哪,勇敢者-台灣民主人物第一卷. 國鎮. 親子解憂課:撫平孩子的焦慮,大人用也很好的20種心理技巧. 健身成功的步驟核心燃脂增肌全圖解專書- 強肌‧抗老‧減重‧塑身, ... 於 lib.ebookservice.tw -

#53.為什麼捐款四川地震而不捐伊朗?-非法之境|商周

時間回到2008年,同樣發生在四川的大地震。當地震發生造成慘烈的 ... 「不過令我覺得不快的是,台灣之前不是也發生八八水災嗎?你們也知道我是台灣來 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#54.【汶川大地震鴻海捐款】四川地震台灣捐68億-政治 - 健康跟著走

汶川大地震鴻海捐款:四川地震台灣捐68億-政治-自...,...十二日中國四川汶川地震發生後,光台灣政府與民間共同發起捐款活動,...例如台塑集團捐出一億元人民幣、長榮 ... 於 tag.todohealth.com -

#55.四川大地震,台灣捐款中國70.5億元>>> 中國增加導彈數量...

四川大地震 ,台灣捐款中國70.5億元>>> 中國增加導彈數量日本311大地震,台灣捐款約68.4億元>>> 日本人感恩到現在要跟哪邊當朋友,很難選嗎? 於 zh-tw.facebook.com -

#56.地震瘋人院-2008.5.12四川大地震記事 - 博客來

書名:地震瘋人院-2008.5.12四川大地震記事,語言:繁體中文,ISBN:9789867178831,頁數:294,出版社:允晨文化,作者:廖亦武,出版日期:2009/04/01, ... 於 www.books.com.tw -

#57.四川大地震@ 黑糖妞的部落格 - 痞客邦

四川 的大地震我們台灣該不該救?! 來自:CoffeeShop-台灣派部落客四川的大地震,震出了一些人性的本質,很多待援者、脆弱. 於 jay1226.pixnet.net -

#58.搜索结果_921台湾地震,大陆捐款多少? - 百度知道

1999年台湾“921”大地震时,大陆对台捐款约10亿元人民币。 5月14日下午,张... 2021-02-21 zoe237 22 ... 台湾受台风灾害大陆又捐了很多钱,当时四川地震台湾捐了多少? 於 zhidao.baidu.com -

#59.四川7.6級強震氣象局:釋放能量等於兩個921

蕭乃祈表示,過去的唐山大地震與四川強震相同,也都屬於板塊內的地震。 四川強震搖到台灣來!101大樓民眾:「我要逃生嗎?」. 於 markyslin.pixnet.net -

#60.14億台灣善款紅十字會啟動512汶川地震重建

紅十字會募14億助四川重建四川地震發生至今剛好滿3個月,造成重大的傷害,台灣愛心 ... 五一二汶川地震賑災工作進度報告記者會指出,紅十字會在台灣募到四川大地震善款 ... 於 twredcross.fandom.com -

#61.[請問]四川大地震~台灣有什麼救援或賑災的單位要出發??

[志工旅行]四川大地震~台灣有什麼救援或賑災的單位要出發??可上山下海,吃苦耐勞,長時間配合缺人手可以通知小弟... 於 www.backpackers.com.tw -

#62.台灣捐款7.2億元(捐款排名第二 - Cofacts 真的假的

2008年中國四川大地震,台灣捐款70.5億元(捐款排名第二) 結果台灣在發生重大災難和疫情的時候,中國怎麼對台灣的? 1999年九二一大地震,中國禁止各國救難隊的飛機借 ... 於 cofacts.tw -

#63.四川地震災區捐助 - 正覺教育基金會

四川 賑災 中新社發宋吉河攝. 該筆善款將通過中華宗教文化交流協會捐往災區。 ... 臺灣也曾發生九二一大地震,因此對這次汶川災區民眾所遭受的痛苦感同身受。 於 foundation.enlighten.org.tw -

#64.【中國觀察】四川大地震紀念館將預計花費92億新台幣!

中國四川大地震發生已經快一年了,當時的重災區北川縣,日前公佈了「北川大地區 ... 不過就日前美國公佈的中國軍力報告來看,中國加強部署新式飛彈瞄準台灣的勢頭很 ... 於 sophist4ever.pixnet.net -

#65.[問卦] 6/17四川大地震,這次該捐嗎? - Gossiping - PTT生活 ...

引述《RRADA》 之銘言: : 10年前的四川大地震 : : 台灣人捐了68億台幣給對岸的強國 : : 好讓它們購買軍火來鞏固國防 : : 這次6/17四川也發生大地震 : : 台灣人是否 ... 於 ptt-politics.com -

#66.怎么看待台湾人的这种看法? - 知乎

而关于汶川大地震,我其实还是知道一些的。那时台湾对于四川的帮助的确也很多,捐款也是其中之一。而大陆人是否感谢这件事,其实就有存疑了。再加上和日本对于台湾所 ... 於 www.zhihu.com -

#67.扁政府宣布向四川灾区捐助二十亿 - 美国之音

台湾 朝野继续密切关注中国大陆四川省的地震灾情。再过几天就要卸任的陈水扁政府宣布将向四川灾民捐助新台币20亿元的资金和物资。 於 www.voachinese.com -

#68.四川大地震發揚護理人道關懷

5月12日四川發生大地震,規模達芮氏8級,根據大陸官方報導,已經超過7萬人遇難,30幾萬人受傷,2萬多人失蹤。由於台灣經歷過1999年921大地震,對災民的苦痛和護理人員 ... 於 www2.nurse-newsletter.org.tw -

#69.四川驚悚地震已3死88傷專家:後續更強震機率低 - 蘋果日報

中國四川省瀘州市瀘縣今天(9/16)凌晨發生規模6.0地震,包括成都、重慶等多地震感明顯。中國專家表示,該區域近期發生更大地震的可能性不大, ... 於 tw.appledaily.com -

#70.港澳台同胞和海外侨胞倾力捐助汶川地震灾区纪实 - 中国政府网

2008年5月12日,突如其来的四川汶川大地震让港澳台同胞和海外侨胞深深 ... 无论在香江两岸、濠江之畔,在台湾海峡的彼岸,还是五大洲的各个 ... 於 www.gov.cn -

#71.地震資訊(1154)

html模版標題四川大地震為什麼大陸人好像比台灣人還冷血?問題這次的四川大地震看了讓人覺得很難過,我有捐錢也祈禱他們可以度過這次難關, ... 於 f55bn95p.pixnet.net -

#72.陸委會「中國大陸四川震災捐款專戶」 勸募款項執行說明

一、 大陸四川汶川在97 年5 月12 日發生8 級特大地 ... 川震重災區逾10 萬平方公里,相當3 個台灣面積的都市將 ... 林表達對四川大地震慰問之意;並於6月12日「江. 於 ws.mac.gov.tw -

#73.佛光人的救苦救難 - 星雲大師

這可說是台灣百年來規模最大的地震,後來就稱之為「九二一大地震」。 ... 應該就屬二○○八年五月十二日下午二點二十八分,在四川省汶川縣發生的規模八級的大地震了。 於 www.masterhsingyun.org -

#74.四川大地震台灣捐款,大家都在找解答 泰國訂房優惠報報

四川大地震台灣 捐款,大家都在找解答第1頁。汶川大地震捐款列表,為旨在為發生在2008年5月12日四川汶川大地震而進行... 台灣的政府、企業、民間社團和各界民眾捐贈給 ... 於 thagoda.com -

#75.【2008】四川震災 - 慈濟醫院

二○○八年五月十二日十四時二十八分,中國四川省汶川縣一陣天搖地動,連隔著海峽的台灣也感到地震的威力。 膚慰苦難募心募款. 四川大震訊息傳來,兩岸慈濟志工立即動員; ... 於 www.tzuchi.com.tw -

#76.四川地震台湾人为什么捐款最多_资讯_凤凰网

在上个礼拜因为四川大地震的原因《解码陈文茜》停播了一个礼拜。 四川大地震,台湾人捐出了全世界最多的捐款为什么? 陈文茜:事实上在过去这一段 ... 於 news.ifeng.com -

#77.四川大地震引發台灣商機 - Blog Link - 富聯網

回顧阪神921 看四川大地震鋼鐵、食品等7大族群將受惠. 鉅亨網記者葉小慧.台北. 四川汶川發生芮氏規模7.9大地震,半個亞洲包括台灣都感受到地震威力。 於 blog.money-link.com.tw -

#78.20130420四川雅安震災分析評估概要資訊 - 全球災害事件簿

中國四川省雅安市於當地時間2013年4月20日發生規模7.0的地震,位於四川盆地西緣的蘆山縣境內,距離成都市約180公里,該地區自2008年發生規模8.0的汶川大地震後之較大 ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#79.[問卦] 這次四川捐款為什麼紅不起來? - Gossiping板

之前汶川大地震台灣全國上下捐了76億新台幣那時媒體藝人新聞集體瘋捐款連平常捨不得花錢的朋友都在臉書上秀了7000元的捐款當然後來中國政府和中國網友 ... 於 disp.cc -

#80.從14億到1千台幣台灣紅會怎麼了? - BBC News 中文

回想起2008年5月12日,當時里氏8.2級的汶川大地震,不只7萬人不幸罹難,更有30多萬人無家可歸。全世界湧入許多善心捐款與物資外,台灣總統陳水扁更指示 ... 於 www.bbc.com -

#81.以德報怨的鄉愿 - 鯨魚網站

後來2008年四川汶川地震海外各地捐款,第一名仍舊是香港,342億台幣。 第二名也還是台灣,截至2009年5月為止,各界包括官方及民間共援助70.5億元台幣。 於 www.hi-on.org -

#82.篇名: 搖淺論921 地震與四川地震之比較作者

根據台灣中央氣象局的數據,921 大地震的芮氏地震規模為7.3。 ... 台灣中央大學地球科學系王乾盈教授認為四川大地震主要為龍門山斷層(圖七). 於 www.shs.edu.tw -

#83.512四川大地震台灣人民獨自生活民主情Democracy Taiwan ...

512四川大地震台灣人民獨自生活民主情Democracy Taiwan Chinese. 18 views18 views. Mar 28, 2021. 0. 0. Share. Save. 0 / 0. 於 www.youtube.com -

#84.【刪除人類記憶】四川大地震死7萬多人/只能感恩不許悼念 - 民報

5月12日是中國數10年來最嚴重的四川汶川大地震十周年紀念日,當天,警方以「尋釁滋事」罪名,拘捕1名直言不諱的牧師,阻止一場原訂悼念活動。 於 www.peoplenews.tw -

#85.Tiffany節目放台灣國旗「陸砲轟辱華」!狂翻舊帳:四川地震她 ...

因為她的節目製作組放上台灣國旗讓她被陸網友出征,更遭指控談四川大地震大笑,風波開始在陸網擴散。(Tiffany,少女時代,辱華,台灣國旗) 於 star.ettoday.net -

#86.說說良心!在罵香港人之前先回憶下汶川地震(圖) - 看中国

【看中國2019年8月17日訊】2008年5月12日14時28分,中國四川省汶川縣發生裡氏8.0級地震。事後統計,大地震中有69227人罹難,超過37萬人受傷。 於 www.secretchina.com -

#87.Re: [問卦] 為什麼大家都不同情四川大地震?

外交部批判 時任外交部長胡志強表示中國大陸政府在台灣發生大地震期間,仍透過聯合國等 ... 04/21 12:51 推Rasiel:921的大部分捐款聽說拿去四川蓋小學了 04/21 12:51 ... 於 ppt.cc -

#88.四川地震台灣捐68億- 政治- 自由時報電子報

〔記者蘇永耀/台北報導〕去年五月十二日中國四川汶川地震發生後,光台灣政府與民間共同發起捐款活動,便達新台幣十二億元,另包括企業界與民間團體 ... 於 news.ltn.com.tw -

#89.專家:四川瀘縣6.0級地震與汶川無關聯需注意餘震 - UDN

大陸地震台網公告,16日清晨4時33分,四川省瀘州市瀘縣發生6.0級地震, ... 該區域近期發生更大地震的可能性不大,但餘震仍將持續一段時間,應注意 ... 於 udn.com -

#90.921地震大陸捐款多少給台灣

問題921地震大陸捐款多少給台灣?921地震大陸捐款多少給台灣?最佳解答10萬美金!今天看新聞報導有立委說要將台灣的第二預備金7億捐給大陸! ... 四川大地震的資訊. 於 t77zf31j.pixnet.net -

#91.四川地震 - 環境資訊中心

四川 規模5.4地震震源深度僅10公里. 中國大陸四川省內江市威遠縣今天清晨 ... 四川北川稱汶川地震未開包救災物資為儲備 ... 四川規模5.3地震屋垮山崩. 東日本大地震剛滿 ... 於 e-info.org.tw -

#92.[生活] 四川大地震你要捐錢嘛? plus 四川地震捐款方式

四川大地震 震央汶川縣幾個捐款管道:奇摩公益中国红十字会总会救灾专用账号和 ... 就算對岸人民硬要說台灣不是國家不能有國旗,那我們台灣掛一個旗幟, ... 於 amind.pixnet.net -

#93.從四川大地震論我國住宅地震保險制度-台灣地震損失早期評估 ...

論著名稱:, 從四川大地震論我國住宅地震保險制度-台灣地震損失早期評估系統的應用( The Scheme of Residential Earthquake Insurance in Taiwan from the View of ... 於 lbt.lawbank.com.tw -

#94.我們會盯著你:四川大地震台灣企業捐款表

去年中國四川大地震,許多台灣企業慷慨解囊,中國視為這是「血濃於水」的精神,小弟找到一些捐出大金額的台灣企業: 台塑集團:一億元人民幣長榮 ... 於 airline623.pixnet.net -

#95.從四川大地震論我國住宅地震保險制度台灣地震損失早期評估

鄭守東,江啟漢,住宅地震保險,損失早期評估系統,residential earthquake insurance,loss estimation system,月旦知識庫,整合十大資料庫交叉檢索搜尋,是法律學者, ... 於 lawdata.com.tw -

#96.【災難現場】天地一慟四川大地震 - 經典雜誌

那場芮氏規模七點三級、造成逾兩千三百死亡人數的地震,曾讓台灣瞬間陷入最愁雲慘霧的日子。如果把這段最接近我們的地震傷害,與汶川地震相比,單從地震威力來檢視兩者差異 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#97.[問卦] 四川地震台灣捐88億? - 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

剛剛發現台灣在四川大地震捐了88億東日本大地震我們才捐68億結果這次日本給我們疫苗人民也很支持反觀中國輸出病毒還戰機繞台人民要核平台灣有些搞不好 ... 於 www.ptt.cc