哈伯太空望遠鏡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LiveABC編輯群寫的 How It Works知識大圖解 太空奧祕大圖解(全新增修版):【書】 和JamesTemperton的 未來個人化精準醫療:運用單一個人的健康數據和DNA,打造專屬的治療方式和藥物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「哈伯太空望遠鏡」登上太空30週年!NASA首度開放生日星象 ...也說明:自從「哈伯太空望遠鏡(the Hubble Space Telescope)」於1990年4月24日登上太空後,即近距離紀錄著浩瀚無垠的宇宙星象,它讓人類更瞭解外太空的生態,並 ...

這兩本書分別來自希伯崙 和真文化所出版 。

南臺科技大學 電機工程系 趙春棠、邱俊賢所指導 唐堤姆的 具有影像狀態總體分解及影像狀態總體增強 之基本量子顯像 (2020),提出哈伯太空望遠鏡關鍵因素是什麼,來自於天文、黑洞、分解、增強、濾波器、生成影像、影像重建、影像狀態總體分解法 (ISED)、影像狀態總體增強法(ISEE)、統計成像、量子顯像。

而第二篇論文國立臺灣大學 物理學研究所 朱有花所指導 林鼎鈞的 尋找三角座星系的年輕Ia型超新星 (2020),提出因為有 銀河系、星際介質、超新星殘骸的重點而找出了 哈伯太空望遠鏡的解答。

最後網站04/25 - 天文觀測史上的傳奇角色「哈伯望遠鏡」部署進入軌道則補充:哈伯太空望遠鏡 (Hubble Space Telescope,HST)是一架運行於地球軌道的太空望遠鏡。由於它位在大氣層之上,因此與設在地面的望遠鏡相比,攝出的影像 ...

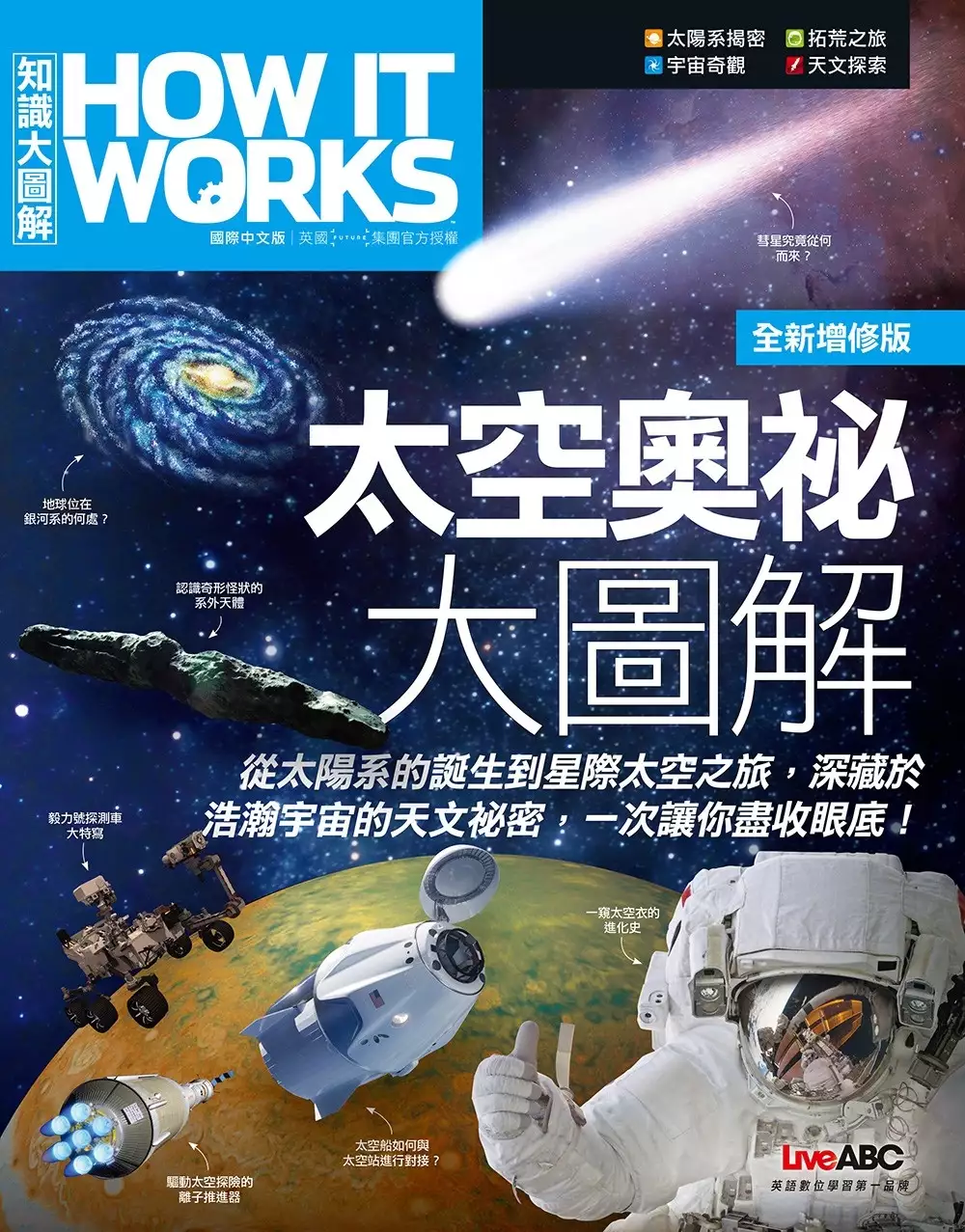

How It Works知識大圖解 太空奧祕大圖解(全新增修版):【書】

為了解決哈伯太空望遠鏡 的問題,作者LiveABC編輯群 這樣論述:

本書集結知識大圖解國際中文版創刊至今,有關人類從古至今的天文發現,篇篇精采實用,值得永久珍藏! 地球最大的威脅是什麼? 太空人如何度過一天日常? 由鑽石組成的行星是如何形成的? 慧星是最長的天體? 金星上有外星人存在嗎? 世上最大的望遠鏡能觀察到什麼? 在浩瀚無垠的宇宙之下,你我只是渺小的存在! 每每抬頭仰望夜空,除了讚嘆群星的閃耀光芒之外,也深感人類的渺小,儘管我們從小到大都不斷學習著各種知識,但與其他領域相比,頂上世界實在浩瀚無際,其所深藏的奧妙似乎永遠都探索不盡,天文知識也總在推陳出新,例如:最新的巨無霸望遠鏡、下一代的太空裝、地球

最大的威脅是甚麼、適合移居的星球等,看似難懂遙遠的知識,卻都是與你我息息相關的生活百科。 從太陽系的誕生到星際太空之旅,一次讓你盡收眼底! 《How It Works知識大圖解》編輯群特別整理了人類從古至今的天文發現,分為四大單元,包括「太陽系揭密」、「拓荒之旅」、「宇宙奇觀」和「天文探索」,共收錄94個主題,帶你從我們身處的地球開始,再漫遊到太陽系、鄰近星系,甚至是宇宙中的未知地帶,由近而遠地細數人類的探索成果。同時,我們也將一併介紹協助我們望向深太空、登陸其他星球的高科技儀器。每一篇都以高解析全彩跨頁圖片呈現,輔佐相關數據說明、圖表解說或是穿插大量的實景照片,幫助讀者易讀

易懂,不僅幫助學習知識,也是一種閱讀上的視覺娛樂享受,帶領讀者一起展開這趟驚喜連連的深度太空之旅。 太陽系揭密 太陽的核心每秒會消耗驚人的6億噸氫氣,並將之以核融合的方式轉換為氦。 拓荒之旅 太空人每天的生活基本上就是進行實驗和一些結構性的工作 宇宙奇觀 哈伯太空望遠鏡僅能拍攝黑白影像,但科學家為其加上了色彩,以模擬人可能見到的畫面。 天文探索 即刻捕捉夜空上廣大區域的光線。

哈伯太空望遠鏡進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

具有影像狀態總體分解及影像狀態總體增強 之基本量子顯像

為了解決哈伯太空望遠鏡 的問題,作者唐堤姆 這樣論述:

摘要本論文提出了一個新的影像分解及影像增強的方法,此法乃基於量子力學總體狀態之解釋。其中所提出的影像狀態總體分解法(ISED)和影像狀態總體增強法(ISEE),是非常具有前瞻性的方法,它們能設計出數位窄頻帶濾波器,並建構生成圖像集。這些方法還具有減少眩光及雜訊的額外優點。凡是所有使用成像和過濾的領域,ISED和ISEE都能有所應用。本研究顯示,ISED和ISEE,與天文學、藝術,組織學、遙測,及機器學習等主題相關,初步的發現及成果,已提供大眾線上預覽。已發表的學術研究,主要應用在天文圖像處理;然本論文將上述方法,廣泛的應用於各項領域,以證明ISED和ISEE的多功能性。將ISED和ISEE應

用於斯皮策空間望遠鏡(SST)所拍攝的橢圓星系Virgo A (M87),此時可觀測出比原始的後製處理圖像,更多的特點以及更遠方的諸多細節。特定的ISED濾鏡和ISEE圖像,能夠從色序紅外(IR)圖像中,分離出M87的銀河核心區域,並看到最有可能由超大質量黑洞所產生的渦旋。此外,還分離出其他特徵,例如銀河系核心軌道上的塵土狀球形結構。再者,還使用ISEE處理了大部分在可見光譜的哈伯太空望遠鏡(HST)圖像,並利用重疊覆蓋,以比較紅外線(SST)與可見光(HST)圖像中的特徵。在重疊覆蓋中,我們能夠在由不可見的超光速射流製成的受熱物質中找到逆向噴流通道,該射流朝著我們的行星的總體方向發射。覆蓋區

還顯示從未見過的小結狀結構,在HST-1結周圍被吊索射擊,本人提出了第二個結“ HST-2”的可能位置。

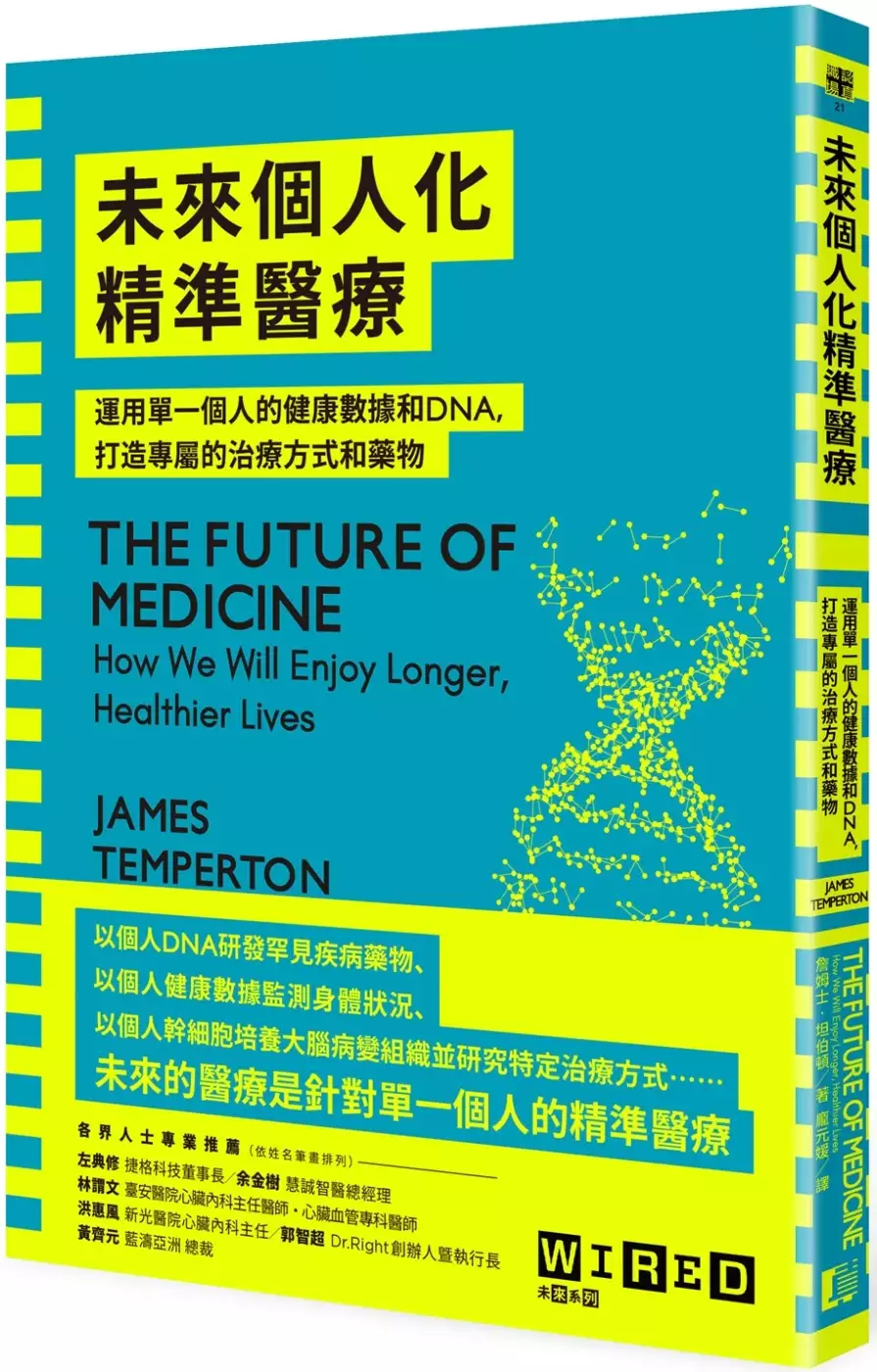

未來個人化精準醫療:運用單一個人的健康數據和DNA,打造專屬的治療方式和藥物

為了解決哈伯太空望遠鏡 的問題,作者JamesTemperton 這樣論述:

◎只有一個病患的極罕見疾病也能治療 ◎本世紀末,人人都能活到100歲 目前的醫療,都以統計的平均值來預測、判定人體的健康參數,即使運用大數據,也無法精確掌握單一個人的健康狀況,因為每個人的基因不同,身體的變化、所需藥物的成份,就不可能一模一樣。而正在發展中的個人化精準醫療,將會是針對「單一病患」的治療。 本書以生動的真實故事,讓我們看到未來個人化精準醫療的樣貌: ■未來的精準醫療,可以幫助每個因基因出現問題的孩童,仔細找到出問題的基因序列,並針對它的缺陷,製造可以彌補生理化學反應的藥物。 ■每個人因為基因不同,體溫、血糖、血壓等參數皆不同,未來精準醫療

記錄了你個人最健康的生理數據,並隨時監測,而非等到病痛出現時才給予治療。 ■人體不同部位不同器官,是由不同類型的細胞所組成的,全球醫療團隊正在完善的「人體細胞地圖」,可以了解各部位細胞的特性和病變反應,例如推測COVID-19形成的副作用,就應用到這項技術。 ■大腦病變是最難研究的,因為活著的人不可能剖開其大腦,未來的精準醫療,可以應用病患的幹細胞,培養出其腦部特定部位的組織,觀察其中的病變並給予適當的治療。 這本書讓我們透過真實的、正在進行的個人化精準醫療新技術,展望人類未來對於健康、對於個人化醫療的真正定義,即使再罕見的疾病,都能針對「單一病患」提供最精

準的治療方式,人類也能活得更長久。 各界人士專業推薦 (依姓名筆畫排列) 左典修 捷格科技董事長 余金樹 慧誠智醫總經理 林謂文 臺安醫院心臟內科主任醫師/心臟血管專科醫師 洪惠風 新光醫院心臟內科主任 郭智超 Dr.Right 創辦人暨執行長 黃齊元 藍濤亞洲總裁 好評推薦 《未來個人化精準醫療》用淺顯語言,闡述「精準醫療」及「個人化醫療」的意涵及趨勢。作者把複雜的大概念,聚焦為清楚的小場景,引領讀者走向未來。——黃齊元 藍濤亞洲總裁 科學的算命,精準的改運,是醫學的未來。《未來個人化精準醫療》以作者淵博的知識,譯者流暢的文筆,帶給

讀者閱讀時喜悅而欲罷不能的感受。——洪惠風 新光醫院心臟內科主任 隨著醫療科技快速發展,人類在面對疾病預防治療及避免死亡上常出現許多難解習題,也許「未來精準醫療」是這一切問題的答案!——林謂文 臺安醫院心臟內科主任醫師 基於AIoT+Bio產生的精準醫療,將真正實現以病人為中心的醫療照護,並打造全新的臨床治療方式與重塑大健康產業的生態。——余金樹 慧誠智醫總經理 在這個科技與醫療技術不斷創新突破的新時代,健康、醫療、照護與養生,是未來泛醫學的主流趨勢,然而一般人難以一窺堂奧。《未來個人化精準醫療》的內容精采自無庸置疑,翻譯的文體精煉,讓各類讀者都能容易理解,本書將帶給想

一探未來醫療的讀者,豐富多彩的探索樂趣。——左典修 捷格科技董事長 標準化的醫療,已不敷人們對於治癒結果的期望。透過《未來個人化精準醫療》可以了解個人化醫療的趨勢,在未來應對複雜疾病時,能有概念來與醫師溝通治療計畫。——郭智超 Dr.Right 創辦人暨執行長

尋找三角座星系的年輕Ia型超新星

為了解決哈伯太空望遠鏡 的問題,作者林鼎鈞 這樣論述:

過去在三角座星系的超新星殘骸辨識的研究中,都使用[SII]/Hα譜線比大於一定數值做為斷定超新星殘骸的依據。然而當Ia型超新星在中性星際介質的環境爆炸時,超新星殘骸的激震波和星際介質幾乎不會產生碰撞,此時光譜中的禁線會比Hα線弱非常多。因此傳統辨識超新星的方法會篩選掉這類包爾曼放射為主的Ia型超新星殘骸。過去在大麥哲倫星系有找到五個年輕的超新星遺骸。他們的共同特徵除了是包爾曼放射為主之外,其X光的光度大於十的三十六次方爾格每秒。因此,我們可以借由這些特徵去幫助我們尋找在三角座星系中可能被前人錯過的年經的Ia型超新星。三角座星系的錢德拉X光光源表中有十三個X光熱光源的光度大於十的三十六次方爾格

每秒。從它們的光學影像中我們分析、對比出其中有七個是已知的超新星殘骸、三個是已知的前景星、一個可能是未知的恆星、剩下兩個則無法藉由光學影像判斷。接著我們進一步使用哈伯太空望遠鏡以及地面四米望遠鏡拍攝的影像去辨識那七個已知的超新星殘骸,最後確認了它們之中沒有任何一個擁有包爾曼放射為主的譜線。三角座星系的總恆星質量大約是大麥哲倫星系的二十到三十倍,然而大麥哲倫星系有五個包爾曼放射為主的Ia型超新星殘骸,三角座星系卻一個也沒有,這件事非常的不尋常。我們將會在內文中就兩個星系的組成、演化歷史差異等相關因素進行後續討論並給出可能的解釋。

哈伯太空望遠鏡的網路口碑排行榜

-

#1.哈伯太空望遠鏡無法持續觀測的原因? @ 愛分享 - 隨意窩

資料來源: http://chinese.engadget.com/2009/05/18/on-the-hubble-telescope-2/ 哈伯處在相當低的軌道,離地僅559 公里。之所以在這麼低的軌道,是為了要方便太空梭在 ... 於 blog.xuite.net -

#2.【歷史上的今天】哈伯太空望遠鏡發現當時最遙遠星系

歷史上的今天,1967年10月8日,拉丁美洲革命家,切·格瓦拉在玻利維亞被政府軍捕獲;哈伯太空望遠鏡,發現了到當時為止,距離地球最遙遠的星系;2009 ... 於 news.cts.com.tw -

#3.「哈伯太空望遠鏡」登上太空30週年!NASA首度開放生日星象 ...

自從「哈伯太空望遠鏡(the Hubble Space Telescope)」於1990年4月24日登上太空後,即近距離紀錄著浩瀚無垠的宇宙星象,它讓人類更瞭解外太空的生態,並 ... 於 www.designwant.com -

#4.04/25 - 天文觀測史上的傳奇角色「哈伯望遠鏡」部署進入軌道

哈伯太空望遠鏡 (Hubble Space Telescope,HST)是一架運行於地球軌道的太空望遠鏡。由於它位在大氣層之上,因此與設在地面的望遠鏡相比,攝出的影像 ... 於 panx.asia -

#5.哈伯太空望遠鏡故障修不好了? - 電子技術設計 - EDN Taiwan

最近,30多歲高齡的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope;HST)一直處於停機狀態,美國太空總署(NASA)表示原因是一個有效載荷電腦自本月13日起停止工作 ... 於 www.edntaiwan.com -

#6.NASA:哈伯太空望遠鏡發生故障- 新聞- Rti 中央廣播電臺

美國國家航空暨太空總署(NASA)18日表示,觀察浩翰宇宙已超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope),過去幾天發生故障。NASA指出,問題出在一 ... 於 www.rti.org.tw -

#7.「當機」!探索宇宙逾30年哈伯太空望遠鏡故障 - 世界民報|

美國國家航空暨太空總署(NASA)稍早宣布,已經在浩瀚深空超過30年的「哈伯太空望遠鏡」(Hubble Space Telescope),自本(6)月13日開始, ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#8.1990年哈伯太空望遠鏡發射升空 - 屋頂上的天文學家

哈伯太空望遠鏡 於1990年4月24日由發現號太空梭發射升空,它是美國航空太空總署所發展的四大太空望遠鏡之一,另外三部太空望遠鏡是康普頓γ射線望遠鏡、錢德拉X射線 ... 於 roofastro.blogspot.com -

#9.NASA公開50幅寶石天體高清相全可作壁紙賀哈勃太空望遠鏡30載

NASA哈勃太空望遠鏡30周年|美國太空總署上周公布了50多張新圖片,是哈勃太空望遠鏡拍攝的30個「寶石天體」寫真,捕捉了星團、星雲、星系等壯麗又變化 ... 於 www.hk01.com -

#10.哈伯太空望遠鏡25歲了 - 鉅亨

在美國太空探險史上,戰功最為彪炳的哈伯望遠鏡,即將歡渡25歲生日。執行過百萬次以上太空觀測任務的哈伯望遠鏡,探測過人類所知最遙遠和最古老的銀河 ... 於 news.cnyes.com -

#12.哈伯太空望遠鏡驚傳當機觀測宇宙超過30年出狀況

美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)過去幾天來故障當機。 於 news.ebc.net.tw -

#13.你的生日星象長怎樣?NASA慶祝「哈伯望遠鏡」登上太空30 ...

哈伯太空望遠鏡 是現在天文史上最重要的儀器之一,因為它在地球大氣層之上的絕佳位置,因此它拍攝的影像可以不受大氣端流的擾動、背景光和紫外線等等影響, ... 於 www.gq.com.tw -

#14.Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking ... 於 www.google.com.tw -

#15.哈伯太空望遠鏡開創宇宙天文"新視界" - 發現科學- 台視網站

... 在天文界大名鼎鼎的哈伯望遠鏡,它是第一台能突破大氣限制的太空望遠鏡,升空30年來替人類拍下了無數的太空影像,當它故障時,美國NASA還曾5度派. 於 www.ttv.com.tw -

#16.[新聞] NASA:哈伯太空望遠鏡目前有麻煩了- 看板sky

https://www.tam.museum/astronomy/astronomy_detail.php?lang=tw&id=1288 NASA報告哈伯太空望遠鏡目前有麻煩了2021-06-20 美國NASA週五表示,30多年 ... 於 www.ptt.cc -

#17.哈柏望遠鏡

在大氣層之外放一架望遠鏡有許多的好處,. 其中最主要的優點是能觀測紅外線、紫外線等容. 易被大氣吸收的波段;而對光學望遠鏡來說,在. 太空中還能避開造成影像模糊的大氣 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#18.哈伯太空望遠鏡恢復運行 - 網路天文館

圖說 哈伯太空望遠鏡於1990年從發現號太空梭成功送至太空軌道後,已經運行了31年。 哈伯太空望遠鏡在7月13日進入“安全模式”後,經過數週的故障排除, ... 於 www.tam.museum -

#19.科学探索

NASA宇航员托马斯·马什伯恩和凯拉-巴伦在美国东部时间下午12:47结束了远征66号的第一次太空行走,时长6小时32分钟。马什伯恩和巴伦成功地在Port-1桁架结构上安装了 ... 於 www.cnbeta.com -

#20.哈柏太空望遠鏡 - 中文百科知識

哈勃空間望遠鏡是以天文學家愛德溫·哈勃為名,在軌道上環繞著地球的望遠鏡。它的位置在地球的大氣層之上,因此獲得了地基望遠鏡所沒有的好處-影像不會受到大氣湍流的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#21.NASA首次曝光「生日星象」好夢幻!輸入你的生日,看看哈伯 ...

因為新冠肺炎NASA把「哈伯望太空遠鏡」的生日派對取消了,卻在線上舉辦了一場超特別的哈伯望遠鏡30週年慶生!在家就能紀錄自己生日那晚的宇宙星象, ... 於 www.elle.com -

#22.NASA正全力以赴地修復哈伯太空望遠鏡

哈伯太空望遠鏡 目前仍無法正常使用。然而,美國國家航空暨太空總署局表示,所有科學儀器和航天器本身都處於完美的工作狀態。問題是負責航天器操作的80 ... 於 news.xfastest.com -

#23.134億光年!哈伯太空望遠鏡打破最遙遠星系觀測紀錄 - 風傳媒

一個國際天文學家團隊3日宣布,借助哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope,HST),他們發現了迄今已知最遙遠的星系:134億光年之外的GN-z11,再次 ... 於 www.storm.mg -

#24.宇宙視野放大100倍!美國NASA將建造「超級哈伯」太空 ...

這部「廣域紅外線巡天望遠鏡」(Wide-Field Infrared Survey Telescope,WFIRST)的觀測視野將比已在軌運行多年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space ... 於 ikh.tw -

#25.癮科學:哈伯太空望遠鏡(上) - Engadget

世界上的著名天文台很多,大望遠鏡也不少,但卻沒有一個望遠鏡能像哈伯一樣家喻戶曉。前兩天亞特蘭提斯號太空梭升空,準備進行哈伯太空望遠鏡第五次, ... 於 chinese.engadget.com -

#26.哈伯太空望遠鏡 - 科學Online

1990年,人類首次將望遠鏡送上太空,並以天文學之父為名,稱為哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)。 在外太空中的望遠鏡,遠比在地球上的望遠鏡來的 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#27.哈伯太空望遠鏡發現黑洞周圍出現神秘不明顯的光線 - 明日科學

科學家們最近觀察了哈伯太空望遠鏡拍攝的超大質量黑洞圖像,發現到好像似乎是黑暗的長光束噴湧而出。哈佛和史密森天體物理中心(CfA)的科學家還無法 ... 於 tomorrowsci.com -

#29.NASA 新太空望遠鏡以「哈伯之母」Nancy Grace Roman 命名

這意味著一張Roman 太空望遠鏡的影像將可涵蓋100 張相同細節的哈伯望遠鏡影像範圍。 NASA 將目前正在開發的廣域紅外線觀測望遠鏡( WFIRST )以Roman 命名,以紀念NASA 第 ... 於 sec235.cyc.edu.tw -

#30.像火箭科學家一樣思考: 9大策略,翻轉你的事業與人生 - Google 圖書結果

多重測試苦此器」 ( )哈伯太空望遠鏡在一九九○年發射升空,當初承諾會拍出高解析度、充滿細節的宇宙影像,比地球上望遠鏡能產出的影像十倍這件事實在是再諷刺不過了。 於 books.google.com.tw -

#31.高風險任務太空人將前往為哈伯望遠鏡出診 - Taiwan News

中央社佛羅里達州卡納維爾角7日綜合外電報導)位於地球軌道的天文台─哈伯太空望遠鏡(Hubble SpaceTelescope),即將接受太空人專程為它進行最後一次 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#32.What Did Hubble See on Your Birthday? | NASA

Hubble explores the universe 24 hours a day, 7 days a week. That means it has observed some fascinating cosmic wonder every day of the year, ... 於 www.nasa.gov -

#33.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

答案. 歷史上鮮少有望遠鏡能像哈伯太空望遠鏡一樣,對天文研究造成如此深遠的影響。哈伯太空望遠鏡針對了來自地基天文台的線索與猜測,將其轉化成近乎真實的確切影像。 於 kids.tpml.edu.tw -

#34.從哈伯太空望遠鏡看宇宙 - 讀冊

從哈伯太空望遠鏡看宇宙. 野本陽代,羅勃•威廉斯/著. 世茂出版有限公司. 9575297229. 因應天文學家在大氣外置一個望遠鏡而產生的「哈伯太空望遠鏡」,目前正在地球上空 ... 於 www.taaze.tw -

#35.哈伯30歲!NASA公布宇宙照官網可看「你生日這天」 - 三立新聞

「哈伯太空望遠鏡」(the Hubble Space Telescope)是目前最大、最精巧的太空望遠鏡,為紀念美國天文學家哈伯(Edwin Hubble)得名,多年來,哈伯記錄 ... 於 www.setn.com -

#36.《哈伯歲月|365 影像精選三年曆》透過鏡頭,揭秘深邃無邊的 ...

在哈伯太空望遠鏡升空 30 週年之際, 我們由 NASA 釋出的數百萬張哈伯拍攝的珍貴照片中精挑細選;365 張璀璨天文圖,每一張都帶領我們向浩瀚神秘的宇宙更 ... 於 www.zeczec.com -

#37.哈伯太空望遠鏡- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有44個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和哈伯太空望遠鏡相關的商品. 於 www.ruten.com.tw -

#38.哈伯望遠鏡升空30年科學成就遠超過預期

這組動畫是美歐太空總署NASA與ESA,利用哈伯望遠鏡拍到的照片所製作而成。照片中的主角,是距離地球6500到7000光年、由星際氣體和塵埃組成的柱狀影像。 於 news.pts.org.tw -

#39.接替哈柏31年探測任務NASA新一代太空望遠鏡「詹姆斯韋伯 ...

《半島電視台》(aljazeera)報導,隨著哈柏望遠鏡(Hubble space telescope)邁入服役25年,美國航太總署(NASA)日前宣布一項重大消息,在科學家努力下 ... 於 www.upmedia.mg -

#40.史上第一部宇宙傳記!BBC全新紀錄片《宇宙探索》震撼上線

... 也帶領觀眾回溯到可見光照亮宇宙前的「黑暗時代」,借助哈伯空間望遠鏡 ... 隨著克卜勒太空望遠鏡所發現的2800 多顆太陽系外行星以及不斷取得的新 ... 於 www.dramaqueen.com.tw -

#41.哈伯太空望遠鏡| 誠品線上

哈伯太空望遠鏡 :,哈伯太空望遠鏡,高約45呎,重約25000磅,運行於地球上空330哩,卻能看到數兆哩外的影像,超越已知的宇宙邊緣,揭開人類尚未知悉的太空秘密。 於 www.eslite.com -

#42.觀測宇宙超過30年!哈伯太空望遠鏡傳故障當機

美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Teles... 於 udn.com -

#43.太空望遠鏡優缺點

太空望遠鏡的風險. 1.易受流星體 的撞擊. 2.日夜溫差大. 3.維修不易. 4.壽命不長. 哈伯太空望遠鏡. 1.主鏡:2.4公尺. 2.總重:約11噸. 3.升空日期:1990年4月24日. 於 163.28.10.78 -

#44.哈伯太空望遠鏡30年偉大探索與傳世影像 - 金石堂

書名:哈伯寶藏:哈伯太空望遠鏡30年偉大探索與傳世影像,語言:中文繁體,ISBN:9789860693430,出版社:大石國際,作者:吉姆.貝爾,出版日期:2021/12/22, ... 於 www.kingstone.com.tw -

#45.HUBBLE LEGACY哈伯宇宙望遠鏡30年紀錄寫真專集 - 博客來

編者的話. 見證天文研究的偉大貢獻 哈伯太空望遠鏡自1990年被成功發射送入軌道迄今,轉眼已經走過了30個年頭。在這段期間,它拍攝並傳送回無數令人摒息的珍貴照片, ... 於 www.books.com.tw -

#47.觀測宇宙超過30年哈伯太空望遠鏡當機 - 世界新聞網

美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Teles... 於 www.worldjournal.com -

#48.哈勃太空望遠鏡30周歲紀念— 給自己的生日禮物 - BBC

太空望遠鏡 家族裏的「太祖」 - 哈勃(Hubble),給自己30周歲的慶生禮物是什麼? 於 www.bbc.com -

#49.活過來了!哈伯望遠鏡死機逾1個月NASA宣布成功修復 - 自由時報

〔即時新聞/綜合報導〕美國太空總署(NASA)宣布,哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)在「死機」超過1個月後已成功修復,目前完成儀器校準, ... 於 news.ltn.com.tw -

#50.哈伯太空望遠鏡| Marie Claire 美麗佳人

NASA慶祝哈伯望遠鏡登上太空30周年,輸入出生日期就看到專屬星空美照. by Benny - 2020/03/30. Marie Claire 美麗佳人- 流行時尚, 彩妝美容, 名人明星, 風格生活. 於 www.marieclaire.com.tw -

#51.失聯1個月後哈伯望遠鏡終於恢復運作 - 中國時報

自6 月13 日哈伯太空望遠鏡(Hubble space telescope)電腦停止工作以來,天文學家試著從地球上進行故障排除,所幸它再次成功重啟,可以繼續進行觀測。 於 www.chinatimes.com -

#52.哈伯望遠鏡10大貢獻 - 科學人

哈伯望遠鏡於今年4月份在太空中度過16個年頭期間,哈伯望遠鏡傳回無數個天文影像讓 ... 歷史上,鮮少有望遠鏡能像哈伯太空望遠鏡一樣,對天文研究造成如此深遠的影響。 於 sa.ylib.com -

#53.哈伯太空望遠鏡的介紹

一、哈伯太空望遠鏡介紹. 是以天文學家愛德溫·哈伯(Edwin Powell Hubble)為名,在軌道上環繞著地球的望. 遠鏡。它的位置在地球的大氣層之上,因此獲得了地基望遠鏡所 ... 於 www.shs.edu.tw -

#55.哈伯望遠鏡30 週年− NASA 開放查詢個人「生日當天」宇宙 ...

說到人類探測宇宙的儀器,腦海裡一定會瞬間想到鼎鼎大名的「哈伯太空望遠鏡」(the Hubble Space Telescope),自從1990 年當上太空服役至今,已 ... 於 hypebeast.com -

#56.哈伯望遠鏡已離線半個月,NASA 鎖定故障原因、排除風險大

6 月中旬,哈伯太空望遠鏡因未知問題自動離線進入安全模式,停止一切數據收集,雖知這台望遠鏡年事已高,還是驚得NASA 工程師團隊湧出搶救。 於 technews.tw -

#57.哈伯太空望遠鏡

哈伯太空望遠鏡 (Hubble Space Telescope,縮寫為HST),是以天文學家 · 從它於1946年的原始構想開始,直到發射為止,建造 · 哈伯的未來依靠後續的維修任務 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#58.「哈勃」接班人:高解析太空望遠鏡將助人類揭開星系起源奧秘

這個望遠鏡被稱作高解析太空望遠鏡(HDST),如果成功打造出來,它將會在距離地球160萬公里處運行,由54面獨立的鏡子組成一個比哈伯大24倍的反射鏡——威力 ... 於 www.thenewslens.com -

#59.哈伯望遠鏡今年三度進入安全模式,NASA 調查10 天仍未發現 ...

上月底,好不容易修復完畢的哈伯太空望遠鏡再度掛機離線了,這已是哈伯望遠鏡今年第3 次進入安全模式,在工程師團隊檢查10 天後,NASA 表示問題仍未找 ... 於 today.line.me -

#60.哈伯望遠鏡(Hubble Space Telescope)

為了紀念Edwin Hubble對天文的貢獻,所以命名為哈伯望遠鏡。 哈伯望遠鏡是由位於美國馬里蘭州的霍普金斯大學校園內的太空望遠鏡科學協會(STScI)所控制。有 ... 於 shells.tw -

#61.哈伯望遠鏡25周年NASA公布星雲夢幻美照| ETtoday國際新聞

1990年4月24日哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope,HST)登上地球軌道,今日屆滿25周年,它已經繞行地球超過13萬7000次,觀測了38000多顆星體, ... 於 www.ettoday.net -

#62.NHK 宇宙魔幻之旅10 宇宙巨眼-哈伯太空望遠鏡DVD

哈伯太空望遠鏡 像是 『飛行 望遠鏡 』 繞行在地球上空 600 公里處 , 是全球唯一能直接從外太空觀測天體的望遠鏡, 1990 年 4 月由發現者號太空梭運載升空。 於 24h.pchome.com.tw -

#63.願原力與你同在! 哈伯望遠鏡拍到宇宙罕見天體似「光劍」

天文學家利用哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)近日在距離地球1300光年的獵戶座,拍到一張華麗的罕見照片,照片中的「HH111」天體, ... 於 tw.appledaily.com -

#64.那些年,哈伯望遠鏡帶我們看到的宇宙 - 科技大觀園

哈伯太空望遠鏡 (Hubble Space Telescope)在1990年4月24日發射升空,今日歡慶30週年。這座舉世聞名的望遠鏡,以前所未有的解析度與靈敏度,讓人們窺見宇宙中許多天體的 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#65.【攝影史上的今天】4 月1 日:哈伯望遠鏡與創生之柱Pillars of Creation

相信大家都知道「哈伯望遠鏡」,這具人類天文史上最重要的儀器從1990 年被發射到外太空,今年正好屆滿30 週年,美國太空總署NASA 日前推出哈伯 ... 於 immian.com -

#66.哈伯太空望遠鏡-價格比價與低價商品-2021年11月

哈伯太空望遠鏡 價格比價與低價商品,找哈伯太空望遠鏡相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#67.[科學新聞] 哈伯太空望遠鏡:「報告!我可以繼續工作下去了!」

延續探索科學至寶哈伯望遠鏡獲得新生【12:45】 〔中央社〕以「妙手回春」來形容美國太空梭亞特蘭提斯號剛完成的任務,應該並不誇張。 於 miau.pixnet.net -

#69.哈伯太空望远镜_百度百科

哈伯太空望远镜 ,高约45 ,重约25000磅,运行于地球上空330哩,却能看到数兆哩外的影像,超越已知的宇宙边缘,揭开人类尚未知悉的太空秘密。哈伯解析度极高,若将之置 ... 於 baike.baidu.com -

#70.臺北星空104期 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

哈伯望遠鏡 在靠近塵埃環帶的內側發現了一顆行星,稱為北落師門 b ( Fomalhaut b ) ... 哈伯望遠鏡分別在 1993 1997、1999、2002 和 2009 年,執行了五次太空梭維護任務 ... 於 books.google.com.tw -

#71.Hubble Space Telescope - 哈伯太空望遠鏡 - 國家教育研究院 ...

出處/學術領域, 中文詞彙, 英文詞彙. 學術名詞 地球科學名詞-兩岸中小學教科書名詞, 哈伯太空望遠鏡, Hubble Space Telescope (HST). 學術名詞 於 terms.naer.edu.tw -

#72.哈柏太空望遠鏡 - AEEA 天文教育資訊網主題介紹

哈柏太空望遠鏡:哈柏太空望遠鏡(HST,Hubble Space Telescope) 是位於距離地表600 公里高處環繞地球運行和進行天文觀測的望遠鏡, 名字的源由是為了 ... 於 aeea.nmns.edu.tw -

#73.電壓故障已排除,哈伯太空望遠鏡復活!

科學家們發現哈伯太空望遠鏡真正問題是電源控制系統(PCU)出現異常,連帶讓二級防護電路故障。#趨勢,NASA,哈伯,哈伯太空望遠鏡,Hubble Space Telescope ... 於 www.inside.com.tw -

#74.哈伯太空望遠鏡當機觀測宇宙服役逾30年| 科技 - 中央社

(中央社華盛頓18日綜合外電報導)美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)過去幾天來 ... 於 www.cna.com.tw -

#75.NASA推出「哈伯太空望遠鏡」30週年紀念活動!專屬於你的 ...

2020年4月24日即將迎來「哈伯太空望遠鏡」30歲生日,於1990年發射後成為天文史上最重要的儀器,每天探索著宇宙,所以也能每天觀察迷人的宇宙奇觀, ... 於 ipop.sina.com.tw -

#76.哈伯太空望遠鏡

宇宙射線收集員:哈伯太空望遠鏡. 今年是美國太空總署(NASA) 的哈伯太空望遠鏡(HST, Hubble Space. Telescope) 升空的第三十一週年。 於 books.taipei -

#77.【社刊17 雨水】哈伯太空望遠鏡(上)

哈伯 被安置距離地面約550公里的軌道,以97分鐘一圈的週期環繞地球,跟國際太空站一樣,我們偶爾可以在黎明或傍晚看到它劃過天際。 里奇-克萊琴式(RCT) ... 於 hchsastronomy.blogspot.com -

#78.哈伯太空望遠鏡 - 萌典

西元一九九○年四月二十五日,由美國發現號太空梭部署在地球軌道的太空望遠鏡。長十五公尺,重一萬一千二百五十公斤。備有超精密鏡頭攝影機和科學儀器,可傳回一百四十 ... 於 www.moedict.tw -

#79.32. 目前依據哈伯太空望遠鏡累積約100 小時的曝光影像

目前依據哈伯太空望遠鏡累積約100 小時的曝光影像,最暗可以觀測到30 星等的天體。相對來說,下列何者是最遠的天體? (A) 視星等30 星等的恆星 於 yamol.tw -

#80.每日一天文圖(成大物理分站) Astronomy Picture of the Day

See Explanation. Clicking on the picture will download the highest resolution version available. 自由漂浮的哈伯太空望遠鏡 影像提供: STS-82 Crew, STScI, NASA. 於 sprite.phys.ncku.edu.tw -

#81.向哈伯說再見! 服役31年將退休韋伯望遠鏡12月升空找宇宙第一 ...

美國太空總署(NASA)從1996 年開始了「新世代太空望遠鏡」計畫,預計將詹姆斯.韋柏太空望遠鏡(James Webb Space Telescope,簡寫JWST)取代已 ... 於 newtalk.tw -

#82.出事了哈伯!細數哈伯太空望遠鏡31 年來的維修升級史 - 泛科學

尤其哈伯作為一台望遠鏡,需要精準而穩定的持續指向星體才能好好拍照,對姿態控制(attitude control)的要求相當的高。為此,哈伯採用了六顆「陀螺儀( ... 於 pansci.asia -

#83.哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telesope)今年服役滿30 年

哈伯太空望遠鏡 (Hubble Space Telesope)今年服役滿30 年, NASA 也策劃了一系列紀念活動。在這網頁輸入月份和日期,網頁就會顯示哈伯在你生日那天,看到了什麼樣的 ... 於 www.facebook.com -

#84.科學史上的365天:夏卷 - Google 圖書結果

哈伯太空望遠鏡 的體型巨大,粗4公尺,長13公尺,外觀呈長筒形,重11噸多,通光的有效口徑2.4公尺。如此大的口徑,使它的角解析度達到0.1角秒,每天可以獲取5吉位元組的資訊。 於 books.google.com.tw -

#85.高解析巨無霸太空望遠鏡:外星生命看得更清晰 - 遠見雜誌

不過哈伯仍有幾年的時間可以取得重大發現,而它的接班者詹姆斯‧韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)將於2018年開始觀察太空。但天文學家認為, ... 於 www.gvm.com.tw -

#86.NASA《哈伯太空望遠鏡》30週年讓妳查找獨一無二的「出生 ...

今年適逢《哈伯太空望遠鏡》30週年,NASA集結了366張每日的宇宙星象照片,更開放讓大家搜尋自己出生的那一天星象圖!不僅有雲系介紹, ... 於 www.cosmopolitan.com -

#87.NASA「生日宇宙星象」測驗! 366張「哈伯望遠鏡」視角下的 ...

看看你的生日星象!紀念哈伯太空望遠鏡升空30周年(Hubble's 30th Anniversary),NASA公開366張不同日期的影像,並推出「在你生日當天哈伯看見了什麼 ... 於 www.wowlavie.com -

#88.為慶祝哈伯望遠鏡30 歲,NASA 推出「生日宇宙」網頁

「飛向宇宙,浩瀚無垠!」這不僅是巴斯光年的口頭禪,更是人類對未知的廣大宇宙躍躍欲試的好奇心,多年來人類用各種方法探索,除了少數菁英太空人能一 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#89.太空中的大眼睛——哈伯太空望遠鏡 - 南瀛天文館

哈伯太空望遠鏡 -Hubble Space Telescope簡稱HST,早在1946年就已經開始規畫構想,但是一直到了1990年4月24號才發射上太空。在這45年間,經歷了資金不足、技術卡關、挑戰者 ... 於 taea.tn.edu.tw -

#90.哈勃空间望远镜- 维基百科,自由的百科全书

哈勃太空望遠鏡(英語:Hubble Space Telescope,HST),是以天文學家愛德溫·哈伯為名,在地球軌道上運行的太空望遠鏡。哈勃望远镜接收地面控制中心( ... 於 zh.wikipedia.org -

#91.HASEGAWA 1/200 美國NASA 哈伯太空望遠鏡&太空梭軌道器 ...

HASEGAWA 1/200 美國NASA 哈伯太空望遠鏡&太空梭軌道器含太空人及STS-31任務徽章組裝模型. 於 www.hobbygarage.com.tw -

#92.它將代替哈勃成為有史以來最大、最先進的太空望遠鏡 - 每日頭條

哈勃天文望遠鏡向我們展示了非常多來自遙遠太空的驚人信息,可以說是人類 ... 有別於哈伯太空望遠鏡圍繞本地球上空旋轉,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡是放置 ... 於 kknews.cc -

#93.哈伯太空望遠鏡拍攝正在崩解的銀河#科技生活(76928) - Cool3c

Photoblog.hk發佈哈伯太空望遠鏡拍攝正在崩解的銀河,留言0篇於2019-11-26 16:02:到底今天我們的光學技術已發展到什麼地步呢? 於 www.cool3c.com -

#94.NASA 開放你的生日宇宙景象查詢 - TSNA

講到天文景象的時,也許你不知道怎麼區分恆星、衛星、行星、星系、超新星的,但你一定或多或少有聽過鼎鼎大名的「哈伯太空望遠鏡」(the Hubble Space ... 於 news.tsna.com.tw -

#95.天文小品:哈伯太空望遠鏡

1990年發現號太空梭升空後,由貨艙送入繞地球軌道的太空望遠鏡,是目前最大、最精巧的太空望鏡;為了紀念美國天文學家哈伯(Edwin Hubble)而命名為哈伯太空望遠鏡。 於 web.fg.tp.edu.tw -

#96.NASA:哈伯太空望遠鏡發生故障 - 頭條日報

美國國家航空暨太空總署(NASA)今天表示,探索浩瀚宇宙超過30年的哈伯太空望遠鏡(Hubble Space Telescope)過去一星期... 於 hd.stheadline.com -

#97.地球之眼—哈伯太空望遠鏡失明- 維基新聞 - Wikinews

哈伯太空望遠鏡 拍攝的眾多美麗的宇宙圖景曾是天文學的一次革命. 哈伯太空望遠鏡擁有三個獨立的電子照相機以及一系列透鏡和分光器組成, 這些儀器使得對 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#98.MARS益智玩具 哈伯太空望遠鏡--3D立體金屬拼圖 - 蝦皮購物

【商品名稱】 哈伯太空望遠鏡【 材質】銀色不鏽鋼或金色黃銅【商品介紹】包裝內為數片不鏽鋼或黃銅等金屬片(或稱蝕刻片),您只需要一把小剪刀,依照說明書編號, ... 於 shopee.tw -

#99.哈伯望遠鏡10大貢獻 - 龍騰文化

基本上,它並未造就任何只屬於它本身的發現;相反的,哈伯太空望遠鏡針對了來自地基天文台的線索與猜測,將其轉化成近乎真實的確切影像。它與其他天文台同心協力,為 ... 於 www.ltedu.com.tw