台灣建築雜誌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦高名孝寫的 台灣建築地圖VOL.02基隆市.新北市.桃園市 和高名孝,蔡瑞麒的 台灣建築地圖VOL.01台北市(第二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站寬和建築| NEWS也說明:入圍2018台灣建築獎_九曲洞生態明隧道工程附屬廁所. 刊登於2018實構築_美濃劉宅. 刊登於<a+u建築雜誌>2018年/九月號_三星鄉町役場. 刊登於<a+u建築雜誌>2018年/九 ...

這兩本書分別來自田園城市 和田園城市所出版 。

國立成功大學 建築學系 鄭泰昇、簡聖芬所指導 侯承昕的 展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構 (2021),提出台灣建築雜誌關鍵因素是什麼,來自於體驗設計、記憶場所、虛實共構。

而第二篇論文逢甲大學 建築碩士在職學位學程 宋玉真所指導 楊凱的 臺灣在地空間書寫之設計探討 -以建築師黃聲遠、廖偉立作品為例 (2021),提出因為有 符號學、地域主義建築、建築設計、黃聲遠、廖偉立的重點而找出了 台灣建築雜誌的解答。

最後網站原來台灣建築這麼美!10大超猛設計絕對不能錯過 - 遠見雜誌則補充:前陣子高雄的世界最大單一屋頂劇院──衛武營國家藝術文化中心,榮登美國〈時代Time〉雜誌評選為2019年世界最佳參訪景點,獨特的外觀造型, ...

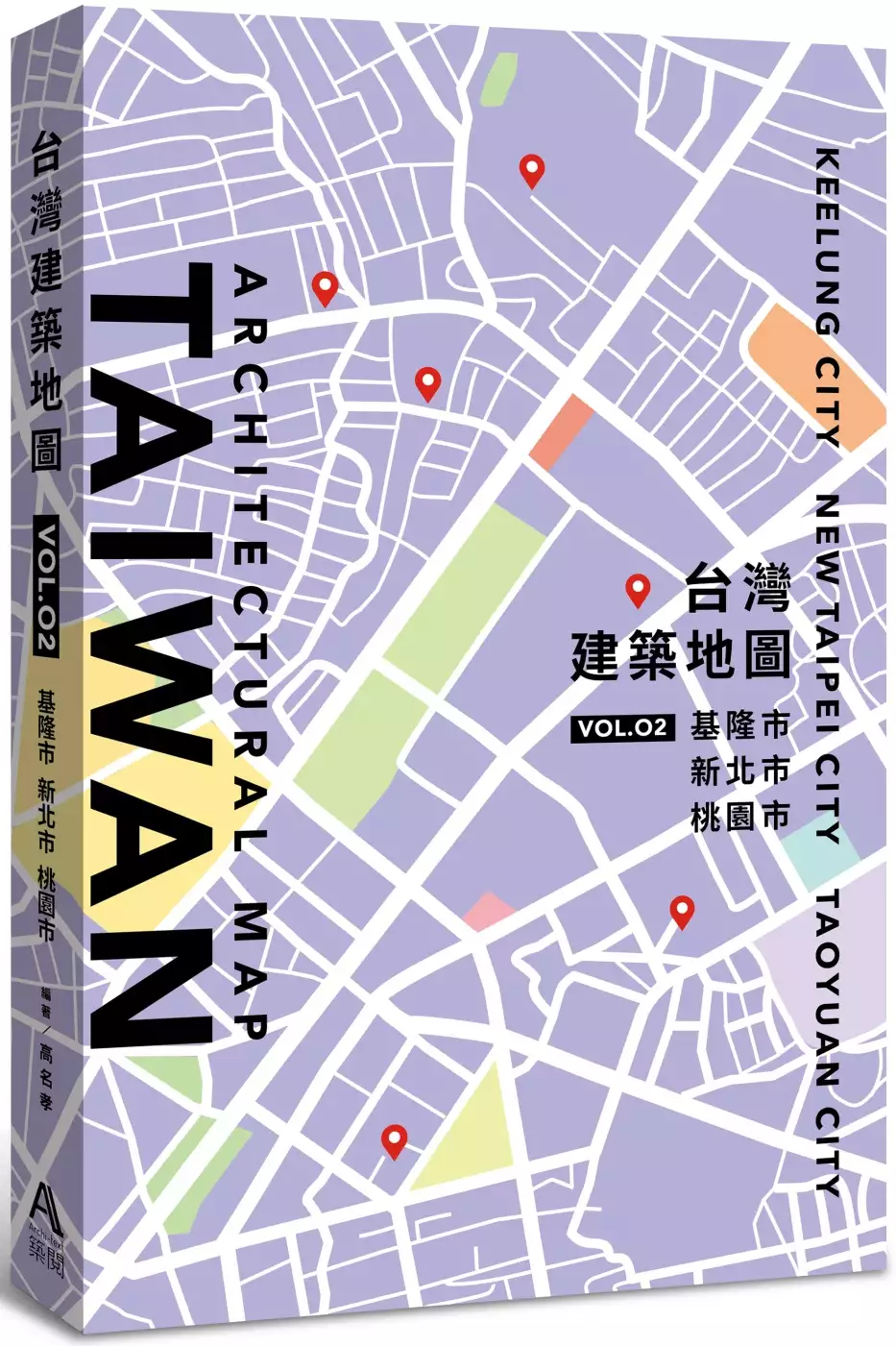

台灣建築地圖VOL.02基隆市.新北市.桃園市

為了解決台灣建築雜誌 的問題,作者高名孝 這樣論述:

歷時三年半後再度推出! 導覽台灣建築的葵花寶典第二集! 收錄基隆、新北、桃園超過500個建築案例! 配合85幅特製街道地圖! 精心規劃15條建築走讀路線! 帶讀者上山下海探索台灣建築! 建築愛好者必備的關鍵字查詢書! 今日被大眾所詬病、缺乏美學的台灣城市, 其實暗藏著許多有趣且美麗的建築, 它們可能被醜陋的招牌所覆蓋, 可能被陽台外推而面目全非, 但若仔細觀察,還是能發現建築師們的巧思與堅持。 本書由一群建築專業者討論選案, 地毯式搜索台灣城市的大街小巷, 挑出能引起大眾興趣的建築案例, 再由編輯群實地走訪,拍攝照片,

並考查出設計者、年份等重要資訊, 以旅行手冊的角度編製地圖。 建築美學,其實充斥在你我的身邊, 帶著《台灣建築地圖》, 用建築的視角看台灣, 相信將會對台灣的面貌有不同體認! 名人推薦 公部門與建築界聯名推薦! 阮慶岳 建築評論家、建築師暨作家 陳珍誠 淡江大學建築系主任 崔懋森 新北市建築師公會理事長 徐燕興 基隆市政府都市發展處處長 侯友宜 新北市長 鄭文燦 桃園市長 (按內頁順序排列)

台灣建築雜誌進入發燒排行的影片

本集主題:「大佛猶在:貫穿三千公里的壯遊行記」介紹

訪問作者: 王維寧

內容簡介:

青年建築師王維寧的絲路探索

貫穿三千公里的壯遊行記

看見現代西域的險與樂、苦鹹與濃香

自己的視野,不需要別人給

出走、探索、冒險、壯遊

數千年累積的文化,如今還在不在?

民族之間,他們是怎麼生活的?

我帶著建築人對文化應有的敏銳與態度

從大城到大漠、大山到大水

三千多公里的路程

只為了探索彼此之間,別樣的人生風景

--王維寧

這是九○後出生的台灣年輕人的中國西北觀察日誌,他和兩位同伴橫越中國西北三千一百三十餘里,乘坐火車、高鐵與巴士、汽車超過四十幾回,徒步八十萬餘步,從溫暖的平原到寒冷高原天山,從綠油油的田野到了無生機的戈壁灘,走過與現代高樓相鄰的黃沙陋巷,見證維吾爾族人樸質樂天的生活景況,在新疆大草原的氈房裡,和牧民共飲鹹奶茶和暖呼呼的羊肉湯。旅途中,每天都有新鮮事,有時得吞下鹹到發苦的炒麵,下一頓又被豆腐腦的濃香救贖。吸納了不同文化、種族與階層的故事,有盛情難卻的交往,也有狡詐欺騙的伎倆,點點滴滴都是不可磨滅的記憶。

三十二天的天涯行腳,他遇見各式各樣的人,有敲竹槓的司機、賣假票的騙子、坐地起價的糕餅小販,也有爽朗好客的蒙古大叔、同樣浪跡天涯的背包客旅人、對台灣著迷的伊寧牙醫……。每一個偶遇的身影,都為這段旅程增添燦亮的色彩,如斑斕的莫高窟壁畫,提醒他,佛始終在敦煌。

作者介紹: 王維寧

1993年生,花蓮人,逢甲大學建築專業學院建築學系學士,現任德國HPP國際建築師事務所建築設計師。

父親為大學教授,兒時曾隨父母工作赴美國念書,喜愛旅遊與冒險,對文化及建築倍感興趣。

大學畢業設計作品曾收錄於《台灣建築雜誌》第TA266期。

請大家支持,我全部七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的亂亂分享粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.happy

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「天亮就出發」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lesgo

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

展覽體驗設計──馬祖記憶場所的建構

為了解決台灣建築雜誌 的問題,作者侯承昕 這樣論述:

建築師石上純也曾經表示,期待未來的建築能夠以展覽的形式讓大家了解到如果建築是這樣就太好了;作為與大眾溝通的橋樑,建築展覽幾乎都已陳列建築模型、圖面說明的形式向觀眾表達設計概念或是理想,但往往無法完整傳遞空間情感。隨著千禧世代的來臨,大眾對於體驗的需求增加,建築展覽也開始重視體驗設計,如:虛擬實境、擴增實境或沉浸式體驗等;並仰賴博物館的空間載體呈現其作品。博物館扮演著協助觀眾體驗建築展覽內容的重要角色。隨著資訊化時代的來臨,博物館面對數位轉型,不定時特展、藝術祭或是工作坊等行動也開始以達成博物館功能之目標,且不在局限於博物館的實質空間內展示、舉行。除了以文化生態系梳理出博物館經驗的建立,更認為

博物館已經從「參訪機構」的具體型態,逐漸被釋放成抽象的「參訪行動」。以「馬祖戰地轉譯計畫」為例,透過研究體驗設計之過程,探討建築展覽與空間設計應該如何建構戰地記憶場所。針對「島嶼博物館」規劃一場藝術行動來表現建築展覽的體驗設計。提出「博物誌」概念,讓觀眾不在只是被動的接收博物館資訊,而是主動蒐集場所之記憶。「背包客的虛擬體驗,島嶼的真實經驗」為主要設計概念,期待透過體驗設計,讓觀眾以「背包客」的方式了解異質文化,展現島嶼博物館與觀眾的記憶連結,協助觀眾體驗空間故事。研究內容:從博物館學、記憶場所和體驗設計進行文獻的探討並提出博物館經驗的觀點──主動蒐集、了解某個場所的記憶。以馬祖四鄉五島作為設

計對象,探討歷史現場與記憶場所的關係,並提出一種空間體驗的行動回應島嶼博物館之發展。研究成果:以「博物誌」為馬祖島嶼藝術祭提供一種體驗行動,希望觀眾作為「背包客」體驗馬祖冷戰背景下的記憶場所。提出三種展覽體驗回應三座據點的空間故事,透過影片的方式敘述博物館經驗的塑造。研究結論:移情計算在體驗設計中是做為創造記憶場所價值的重要工具,並嘗試提出空間體驗如何串連起實虛的展演方式,最後藉由展覽設計說明記憶場所與歷史現場在被體驗後的關聯性。

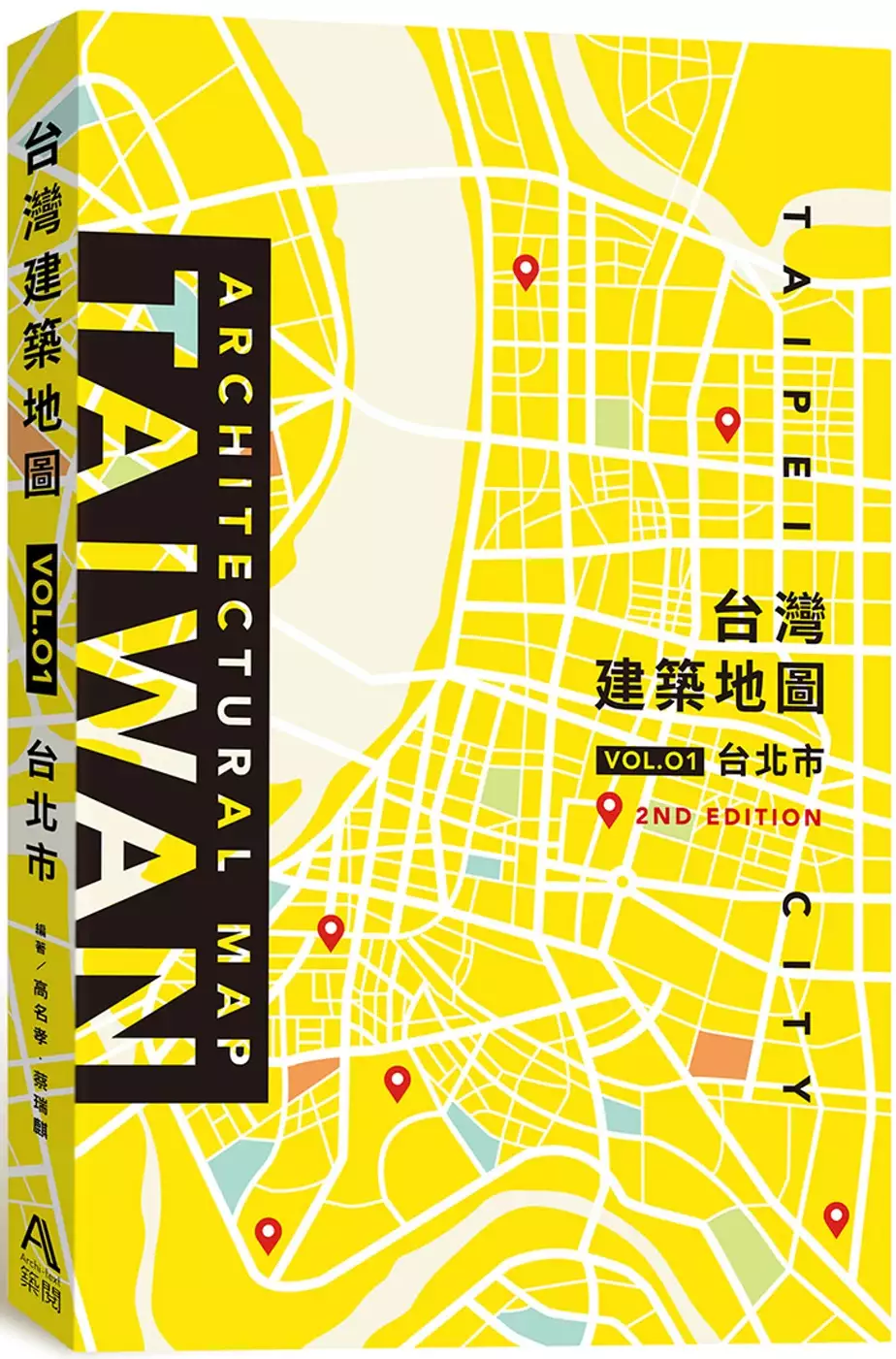

台灣建築地圖VOL.01台北市(第二版)

為了解決台灣建築雜誌 的問題,作者高名孝,蔡瑞麒 這樣論述:

導覽台灣建築的葵花寶典! 收錄台北市626個建築案例! 配合79幅特製街道地圖! 帶讀者以建築重新探索城市! 建築愛好者必備的關鍵字查詢書! 今日被大眾所詬病、缺乏美學的台灣城市, 其實暗藏著許多有趣且美麗的建築, 它們可能被醜陋的招牌所覆蓋, 可能被陽台外推而面目全非, 但若仔細觀察,還是能發現建築師們的巧思與堅持。 本書由一群建築專業者討論選案, 地毯式搜索台灣城市的大街小巷, 挑出能引起大眾興趣的建築案例, 再由編輯群實地走訪,拍攝照片, 並考查出設計者、年份等重要資訊, 以旅行手冊的角度編製地圖。 建築美學,

其實充斥在你我的身邊, 帶著《台灣建築地圖》走一趟台北市, 相信將會對台北的面貌有不同體認! 誠意推薦 林芳怡 欣傳媒社群發展部/欣建築資深總監。資深建築媒體工作者 張裕能 大隱開發董事長。甲桂林廣告董事長 褚瑞基 ta台灣建築總編輯。銘傳大學專任副教授 林祺錦 林祺錦建築師事務所主持建築師。《建築外觀設計關鍵》作者 凌宗魁 國立臺灣博物館規畫師。《紙上明治村》作者

臺灣在地空間書寫之設計探討 -以建築師黃聲遠、廖偉立作品為例

為了解決台灣建築雜誌 的問題,作者楊凱 這樣論述:

隨著全球本土意識的抬頭,臺灣逐漸興起「地域主義建築」之議題,地域主義建築涵蓋地景、環境、建築空間、構造及材料等諸多領域,但探討如何地域化或在地化的過程,此部分的研究及論述卻十分有限。臺灣市場目前仍以歐洲、美國及日本的建築設計為主流,本研究則探討以臺灣本土為核心,提出以「在地空間書寫」之設計概念,企圖建立地域主義建築在設計發展上一套可以運用之模式及方法。符號學於二十世紀初問世以來,在文學、藝術和產品設計等領域得到實際運用,建築領域的研究則於50年代起由義大利開始,並於70年代藉由後現代主義在建築領域的實踐,成為後現代建築之理論基礎,迄今已經是一門可以跨領域研究的綜合性學科。本研究係以建築師黃聲

遠及廖偉立的作品,藉由『符號學』之理論架構進行有系統的分析,尋找歸納出臺灣在地空間所書寫成之建築設計。建築應該被視為一種生活文化的具體表現,建築物的外觀除了傳達設計師及使用者的美學及藝術巧思之外,應該具有說服、溝通及感動彼此生活文化思緒的最高層次及最終目標。臺灣具有豐富及多元的歷史、地理及文化,不論公共工程、住宅或辦公大樓等建築,應該推動具有臺灣在地文化的主體性,讓使用者除了能享受建築設計及空間設計之樂趣外,也能對在地化的生活及美學產生共鳴與體驗,本研究在這部份上期望能盡到一份心力。

想知道台灣建築雜誌更多一定要看下面主題

台灣建築雜誌的網路口碑排行榜

-

#1.祥城建設超高樓建案採Alfa Safe耐震系統工法 - 工商時報

台灣建築 安全履歷協會戴雲發理事長(左起)、祥城建設特助洪碧穗、祥城建設總經理洪振耀、以及安誠工程顧問公司技師鍾政儒,在說明會合影。圖/顏瑞田. 於 ctee.com.tw -

#2.2021年台灣建築報導雜誌社得標案件 - 開放標案

近期得標案件:2021-04-07 「111年國家公園月曆」製作案、2017-09-19 107年國家公園季刊製作案、2016-11-10 『榕樹下記憶』劇場與劇院建築空間美學國際學術研討會委託 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#3.寬和建築| NEWS

入圍2018台灣建築獎_九曲洞生態明隧道工程附屬廁所. 刊登於2018實構築_美濃劉宅. 刊登於<a+u建築雜誌>2018年/九月號_三星鄉町役場. 刊登於<a+u建築雜誌>2018年/九 ... 於 www.harmony-arch.com -

#4.原來台灣建築這麼美!10大超猛設計絕對不能錯過 - 遠見雜誌

前陣子高雄的世界最大單一屋頂劇院──衛武營國家藝術文化中心,榮登美國〈時代Time〉雜誌評選為2019年世界最佳參訪景點,獨特的外觀造型, ... 於 www.gvm.com.tw -

#5.(雲門新家) ta 台灣建築雜誌Vol.243 by Cloud Gate - Issuu

3/12 黃聲遠讓房子呼吸的建築師講雲門綠劇場建築. ... 1973年,林懷民先生創立雲門舞集,是台灣第一個專業舞團,. 基地及周邊曾為軍隊駐紮之地,軍隊 ... 於 issuu.com -

#6.會刊雜誌 - :: 臺灣建築學會首頁::

編輯室認為,台灣正值從傳統資本決定產業價值的概念,進化到以知識、創意為產業價值導向的轉型期,實在需要更多"建築報導"的環節,一方面專心地提供足夠篇幅的報導空間,一 ... 於 www.airoc.org.tw -

#7.Vol 292 TA台灣建築雜誌_台灣室內未來式 - J.C. Architecture

客座主編 #TA台灣建築雜誌 #台灣室內未來式 · #10YearAnniversery #JCArchitecture. 2020.01.01正式發售! 為慶祝台灣室內設計的貢獻,Johnny很榮幸受 ... 於 www.johnnyisborn.com -

#8.台灣光華雜誌2018年9月號中英文版: 爺嬤正潮!樂齡生活

爺嬤正潮!樂齡生活 光華畫報雜誌社. Case Study 1: Beitou Senior Daycare Center 建築中央為電梯、樓梯等公共設施,環狀的空間結構較為破碎。建築師化劣勢為優 1 勢, ... 於 books.google.com.tw -

#9.從室內走向建築的硬底構築 - Research NCKU

Translated title of the contribution, 從室內走向建築的硬底構築. Original language, Chinese. Title of host publication, 台灣建築雜誌. Publisher, 台灣建築. 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#10.SUN-YUAN ARCHITECTS & ASSOCIATES - 上圓聯合建築師 ...

台灣建築雜誌 座談會. 回列表. Contact. A 新北市板橋區文化路一段30號4樓. T 02 2966 4366. F 02 2968 4242. E [email protected]. Sitemap. 於 www.sunyuan.com.tw -

#11.台灣建築報導雜誌社「2014-2018台灣景觀選及建築選」購書 ...

主 旨:台灣建築報導雜誌社出版之「2014-2018台灣景觀選」及「2014-2018台灣建築選」,惠請會員踴躍購買,購書活動適用「會員福利多元化辦法」,有關購書事宜詳如說明,請 ... 於 www.arch.org.tw -

#12.台灣建築報導雜誌社【公司簡介】104人力銀行

《台灣建築》月刊扮演台灣建築暨空間設計發展的見...。公司位於台北市大安區。產業別:雜誌/期刊出版業。應徵台灣建築報導雜誌社工作,請上104 人力銀行投遞履歷。 於 www.104.com.tw -

#13.台灣建築雜誌-價格比價與低價商品-2021年11月

台灣建築雜誌 價格比價與低價商品,提供台灣建築史、台灣建築報導雜誌、臺灣建築在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找台灣建築雜誌相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#14.城市的生命 - 第 177 頁 - Google 圖書結果

(原文刊載於《台灣建築雜誌》) 31 32 David Harvey. 2002. “Cracks in the Edifice of the Empire State,” in Michael Sorkin and Sharon Zukin eds., After the World ... 於 books.google.com.tw -

#15.ta台灣建築雜誌-礁溪高宅

作品連結: 屋棚下的家─柴圍聚落的高宅… 於 windtoland.wordpress.com -

#16.台灣建築報導雜誌社 - Facebook

《台灣建築》走過了四分之一世紀! 1995年,台灣建築報導雜誌社創辦。《台灣建築》月刊扮演台灣建築暨空間設計發展的見證者,忠實地紀錄台灣當下之整體面貌及創作 ... 於 www.facebook.com -

#17.ta台灣建築雜誌商業建築2.0 2021年八月號內文報導

ta台灣建築雜誌商業建築2.0 2021年八月號內文報導 ... 後灣發宅坐落於車城鄉後灣一處小型漁村內,清水模風格建築與極簡時尚凸顯出與自然融和、山海相 ... 於 www.fa-haus.com -

#18.獨/日本台灣交流協會專訪鄭文燦 - 奇摩新聞

△「日本台灣交流協會」在日本發行的雜誌《交流》最新一期(11月號)中, ... 內超過13處日本時代的建築物群,因為二戰後國民黨政府修復清朝以前建築 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#19.No.238 2021年12月號當免疫系統敵我不分 - 科學人雜誌- 遠流

【盤點暨出貨通知】親愛讀者,您好! 歲末將至,感謝您一貫以來的愛護和支持。本公司將於2021年12月6日(一)至12月10日(五) 進行年度盤點,若有訂閱需求,請於12月2 ... 於 sa.ylib.com -

#20.台灣建築雜誌 - 茂榮書局

介紹台灣近兩年來精品住宅建築,收錄有北、中、南、東知名開發商與建築師共25件作品。 原價: $ 800. 特惠價: $ 680. 加入購物車 ... 於 www.23456.tw -

#21.一起坐看山嵐水霧這3座社會住宅,全台最美 - 天下雜誌

薪水追不上房價的年代,安居有如奢望。政府大力推行的社會住宅,成為可能的解方之一。我們需要什麼樣的社會住宅建築?建築師如何透過社宅設計, ... 於 www.cw.com.tw -

#22.台灣建築報導雜誌社 - 面試趣

台灣建築 報導雜誌社面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:綠建築採訪編輯面試。 於 interview.tw -

#23.人生如此ft. 戴育澤建築師| 台灣建築雜誌vol.314 - Firstory

台灣建築報導雜誌社共同製播Podcast◁ 台灣建築雜誌11月號主題為相對世界,究竟心:戴育澤建築師特輯│新竹新生。 本節目邀請到本期特輯主角- 戴育澤建築師分享他的 ... 於 open.firstory.me -

#24.出版社-台灣建築報導雜誌社-FindBook 找書網

FindBook 找書網:台灣建築報導雜誌社, 書名:人生雜誌1月2022第461 期,出版社:台灣建築報導雜誌社,出版日期:2021-12-29,圖書選購價格列表,全台圖書館館藏快速查詢、 ... 於 findbook.com.tw -

#25.一次看盡隈研吾!大師作品翻轉台灣建築印象 - La Vie

此展是繼東京與上海後的亞洲第三站,也是隈研吾建築師台灣的首度展覽,集結多項經典作品包括日本表參道、法國白朗峰、義大利卡薩爾格蘭德…...等地的隈式建築模型,更 ... 於 www.wowlavie.com -

#26.看見建築中的她從異鄉人到造家者

《台灣建築》雜誌|台灣女建築家學會(WAT)成立的女子曰:看見建築中的她從 ... 2018年5月5日,立夏,是台灣女建築家學會(Women in Architecture ... 於 wataiwan.org -

#27.下堂妻的秘密【舊婚新愛之一】 - Google 圖書結果

在書局裡翻看著最新一期的台灣建築雜誌,孫呈儂嘴角噙著欣喜微笑,眸裡閃著感動的水光。岳定曦的照片和他設計的房子刊登在雜誌裡,內文裡還有一篇長長的專訪,敘述著他經歷 ... 於 books.google.com.tw -

#28.讀書吧|電子雜誌〉 台灣建築雜誌

第TA245期. 出版社. 台灣建築報導雜誌社 · 出版社. 台灣建築報導雜誌社 · 台灣建築報導雜誌社. 格式. PDF. 出版日期 · 出版日期. 2016-02-03 · 2016-02-03. 分級. 普級 ... 於 reading.udn.com -

#29.ta台灣建築雜誌Archives - IMO Architecture and Design 國際 ...

台灣建築雜誌 /下福市民活動中心登上7月刊封面感謝雜誌社的肯定與支持有空的朋友歡迎到林口下福里走走更多報導請看http://www.ta-mag.net/ta/News.php?id=1222 . 於 imocreations.com -

#30.台灣建築報導雜誌社

ta台灣建築雜誌2021年11月vol.314/相對世界,究竟心:戴育澤建築師特輯│新竹新生. Slide Image. ta x 建築+ Arch Plus Podcast/是一不二,建築如此,人生如此ft. 於 www.ta-mag.net -

#31.台灣光華雜誌2020年10月號中英文版: 自然建材之美

自然建材之美 光華畫報雜誌社. 台灣島上存有一萬多種植物,原生植物有五千多把時間推到兩百年前, ... 曾志偉以改造大溪老茶廠獲得遠東建築老屋改造特別獎。 於 books.google.com.tw -

#32.月旦民商法雜誌第30期 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

德國民法典第684條第1項:「建築工程或建築工程的一部分承攬人,其由契約所生的債權,對定做人的建築用地得請求讓與保全抵押權。」台灣民法第513條:「承攬之工作 ... 於 books.google.com.tw -

#33.台灣建築報導雜誌社 - 博客來

中文書出版社專區台灣建築報導雜誌社. ... 綠・建築・人:健康與綠建築五大標章好文與案例精選. 95折優惠價$1425. 2. 精品住宅建築II. 95折優惠價$570. 於 www.books.com.tw -

#34.Articles — ORIGIN - 考工記工程顧問有限公司

建築專業學院的成立談台灣建築的教育改革 2017年01月. 2016. 給市長的信from洪育成 2016年03月. 台灣建築雜誌台南Istana (CLT) 2016年10月. 於 originarchitects.squarespace.com -

#35.台灣建築躍上國際北港文化中心登知名雜誌 - 鉅虹建設

文/記者林靜盛報導. 雲林北港文化中心本月登上義大利建築雜誌《Domus》,北港鎮長張勝智指,全世界建築師都想被這本雜誌刊登,是對建物的肯定,尤其北港文化中心採L型 ... 於 www.jiuh-horng.com -

#36.古蹟欣賞-台灣的近代建築(Tony的自然人文旅記第0513篇)

外國領事館、外商及教會紛紛來台,也帶來了第一波的西方近代建築,領事館、洋樓及教堂,成為台灣近代建築的先聲。 教會、洋樓出現於台灣,雖然是西洋建築 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#37.台灣建築雜誌特輯

2020年11月起每月與台灣建築報導雜誌社合作製播節目,將精采的雜誌內容聊給你聽。 帶領聽眾了解雜誌專題的幕後,邀請當期編輯、客座編輯、或是建築師來讓你聽見建築圈 ... 於 www.archpluspodcast.com -

#38.台灣建築雜誌座談拋「房疫力」評量表 - 中時新聞網

全球疫情嚴峻,「防疫宅」概念抬頭。台灣建築雜誌7日主辦「如何提高房疫力座談會」發表「房疫力評量表」,從預防、生態、養生、房宅等4大面向,評量 ... 於 www.chinatimes.com -

#40.ta台灣建築, 七月| 誠品線上

ta台灣建築, 七月:,封面/埕宅©原間攝影工作室7月手記新世代住宅生活型態台灣光復後推動的政策與計畫:土地改革、都市與區域計畫、農業、經濟計畫等,將台灣推向都市 ... 於 www.eslite.com -

#41.260 TA 台灣建築雜誌ideas

Aug 7, 2018 - Vol.200~Vol.250. See more ideas about house styles, row house design, residential building design. 於 www.pinterest.com -

#42.台灣建築報導雜誌社- PChome線上購物

ta 台灣建築_第314期□出版期刊:2021/11月號□ 建築設計□月刊. 出版社: 台灣建築報導雜誌社; 出版日期: 2021/11/02. 網路價 $ 216. 加入追蹤 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#43.建築師雜誌

作品 富邦人壽敦南大樓 · 南紡夢時代購物中心 · 台北企業總部園區 · 宜華國際觀光旅館暨富邦建設集合住宅 · 國泰石牌大樓 · 潤泰松山車站共構BOT 於 www.twarchitect.org.tw -

#44.台灣建築報導雜誌社

台灣建築 報導雜誌社,統編:81639465,地址:臺北市中正區杭州南路2段70號1樓,負責人:歐陽駿,黃長美,設立日期:084年09月12日,營業項目:電子資訊供應服務業,會議及展覽服務 ... 於 www.twincn.com -

#45.到台北101過耶誕、跨年!「全台最高耶誕打卡點 - ELLE

世界建築地標、代表台灣當代美學重要場域—台北101,歲末年終之際,以全台最高耶誕打卡點、新年驚豔101雙跨年季系列活動,將歡樂、溫暖、驚喜串連起 ... 於 www.elle.com -

#46.【人文風景】源明枝綠在人間修行的建築師 - 經典雜誌

撰文/潘美玲(經典雜誌文稿召集人) 攝影/劉子正(經典雜誌資深攝影). 建築師是魔術師,是夢想家,也是實踐者。為世人造景也造境。 建築的理性與感性. 於 www.rhythmsmonthly.com -

#47.建築|建築家居|雜誌 - 金石堂

建築 ,含括各類書籍網路書局,介紹熱門書籍,暢銷書心得分享,雜誌-建築下單快速到貨,更多建築 ... 臺灣建築學會會刊雜誌2021第104 期 ... 台灣建築10月2021第313期. 於 www.kingstone.com.tw -

#48.台灣建築報導雜誌社- 台灣採購公報網決標公司資料庫

公司名稱: 台灣建築報導雜誌社. 公司地址: 106臺北市大安區大安路二段141巷21號2樓之1. 公司電話: (02) 27548176. 公司統編: 29176098 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#49.台灣建築的式樣脈絡 - 第 263 頁 - Google 圖書結果

劉益昌、高業榮、傅朝卿、蕭瓊瑞,2009,《台灣美術史綱》,台北:藝術家出版社。 14. ... 賀陳詞,1989,〈中國傳統建築的承傳問題〉,《建築師雜誌》, 1989年二月號,頁60。 於 books.google.com.tw -

#50.台灣光華雜誌2017年4月號中英文版: 行路‧台灣

在2016年,由美國建築(Architizer)主辦的「A+建築獎」車站類中獲得了「觀眾票選獎」。彰化身為台灣花卉集散中心,姚仁喜團隊運用白色弧柱呈現花的意象,延伸至屋頂是花朵 ... 於 books.google.com.tw -

#51.臺灣建築學會會刊雜誌

透過二位客座主編的策劃及邀請,很高興看到有年輕新生代建築師/學校老師投入建築理論的研究中,作者們均受良好的學術訓練,通曉理論,對於知識的應用有高度的熱情,且不 ... 於 tpml.ebook.hyread.com.tw -

#52.頭城大溪漁港榮獲TA台灣建築雜誌報導 - 德築集團

台灣建築雜誌 2018年9月Vol.276 頭城大溪漁港觀光直銷賣場. 以下內容出自Taiwan Architecture. 德築-DEZU-project-大溪漁港-Taiwan-architecture- ... 於 dezu.group -

#53.台灣建築報導雜誌社

發行人:歐陽駿編輯顧問:王俊雄∕王增榮∕李清志∕李天鐸∕林芳. 於 taiwan22.web66.com.tw -

#54.台灣建築報導雜誌6月號/2021 第309期 - 讀冊

封面/屏東縣立圖書館總館©丰宇影像. 作者簡介:. 【台灣建築報導雜誌】創刊於1995年10月,它忠實地記錄了台灣當前建築設計的整體面貌,一直是業界、 ... 於 www.taaze.tw -

#55.台灣建築報導雜誌社的商店| Pubu - 電子書自由閱讀

自由閱讀,自由出版的多元電子書平台,完整支援iOS、Android、Windows閱讀體驗,跨越語言、國界與實體書本藩籬,飽讀財經雜誌、言情小說、漫畫、寫真、健身與旅遊書籍 ... 於 www.pubu.com.tw -

#56.美兆集團室內雜誌338期洄流

坐落位置」台灣. 主要材料」鐵件、木作、噴漆、特殊漆、水磨石、系統櫃. 面積」26 坪. 項目年份」2021年. 向度設計創立於2019年。設計團隊從不同的面向與角度去探索、 ... 於 www.interior-mj.com.tw -

#57.獨/日本台灣交流協會專訪鄭文燦 - 新浪新聞

△「日本台灣交流協會」在日本發行的雜誌《交流》最新一期(11月號)中, ... 內超過13處日本時代的建築物群,因為二戰後國民黨政府修復清朝以前建築 ... 於 news.sina.com.tw -

#58.台灣建築雜誌- 過期雜誌 - 蝦皮購物

... 雜誌有需要批購綜合合購請私訊,可優惠價!!! 一本$ 100 ,適合建築系學生參考,建築事務所資料書籍,一般設計空間設計系參考雜誌。 購買台灣建築雜誌- 過期雜誌. 於 shopee.tw -

#59.建築聲學及其應用 - Google 圖書結果

聽雜誌蒲鴻慶總編輯、關培青先生、科技圖書張秉中先生及潘永興先生、台灣建築雜誌編輯群等,永續支持建築聲學應用科技之普及化報導,張醫凡設計師之書封修稿。 於 books.google.com.tw -

#60.2020「台灣建築獎」宛若濃縮百年建築史台中車站、關埔國小 ...

2020 年「台灣建築獎」揭曉,中華民國建築師公會理事長劉國隆表示,今年競爭激烈,作品相當優秀,入圍即得獎,評審團代表曾成德表示,此言不虛, ... 於 iloveathome.org -

#61.中文

[作品檔案1351] 何以立、侯貞夙自宅/何侯設計. 台灣建築・第239期 [作品檔案1326] 敦合大樓/何侯設計+侯銘賢、劉如梅建築師事務所. 2014, 台灣建築・第229期 於 www.hohou.com -

#62.台灣建築雜誌 - XRANGE

PRESS · CONTACT · FACEBOOK · urbanmatic · 中文 · 台灣建築雜誌. Share this. Copyright © 2021 XRANGE Co., Ltd. 於 xrange.net -

#63.數位媒體/ 雜誌 - 潘冀聯合建築師事務所

橫跨台北、廈門、上海、北京,JJP以篤實嚴謹之作風從事設計監造服務,堅守人本價值.創建永續建築。 於 www.jjpan.com -

#64.高雄今日戲院「1年塌4次」 市府硬起來!要法辦營造廠、建築師

高雄今日戲院拆除工程先前三度倒塌,沒想到30日再度傳出意外,鷹架、圍牆又倒塌,等於一年已經塌4次。高雄市工務局除已責令工地立即停工, ... 於 www.ettoday.net -

#65.2021台灣建築獎初選出爐

2021台灣建築獎初選出爐/由建築師雜誌主辦的年度盛事「2021台灣建築獎」初選會議於10月8日召開,選出12件作品進入複選,角逐今年的台灣建築獎,評審們將於11月4日至6日 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#66.《台灣住宅建築獎作品集》正式出版

撰文∣黃長美/建築師、台灣建築報導雜誌主編. 今日住宅面臨的挑戰 人與家庭是住宅需求的基本單位,住宅市場與社會人口變化、家庭成員與關係等結構面 ... 於 www.traa.com.tw -

#67.建築雜誌的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【書寶二手書T3/設計_DTI】豪宅經典: 建築&室內作品精選集_台灣建築雜誌 · $279. 降價$30. 樂天市場書寶二手書店 · 指定銀行刷卡最高賺10%回饋. spotlight. 於 biggo.com.tw -

#68.防疫意識抬頭房疫力也要提高台灣建築雜誌拋「房疫力評量表」

內政部經濟部近年來推廣綠建築、綠建材標章、智慧建築標;面對疫後時代家屋住宅該如何綜合這些健康住宅指標?台灣建築雜誌邀請在健康住宅領域鑽研已久 ... 於 www.storm.mg -

#69.報導|台灣建築雜誌雜誌Vol.282 當代建築的數位演繹 - 竹工凡木

【 竹工凡木x 台灣建築雜誌2019年3月號】 Vol.282當代建築的數位演繹,感謝邱浩修老師的邀稿 竹工凡木在柬埔寨金邊市-UCC世界聯合商業複合中心. 於 www.chustudio-official.com -

#70.第32屆臺北國際建築建材暨產品展| 林務局

... 致力推廣木建築、木文化、木教育,善盡社會責任,期望嘉義木都精神永續傳承! 廠商資訊. 正昌製材 建廠於1973年的「正昌製材」,主要從事造林、製材業;由台灣生產 ... 於 www.taiwanwood2020.site -

#71.「2020台灣建築獎」複選名單出爐!台中車站等12件作品入圍

「2020臺灣建築獎」複選12件入圍名單出爐;圖片構成/王彤中華民國全國建築師公會雜誌社《建築師雜誌》年度最重要的活動—2020台灣建築獎於9月29日舉辦 ... 於 www.xinmedia.com -

#72.商品介紹 - 秋陽文化

台灣建築雜誌, 2. 空間設計細部規劃, 3.建築師雜誌, 4.綠建築雜誌 ... 建築技術資訊, 8.室內雜誌. 9.傢飾雜誌, 10.當代設計雜誌, 11.La-Vie雜誌, 12.住宅美學雜誌. 於 www.sun1993.com.tw -

#73.關於我們| 藝術家雜誌社

藝術家出版社是一個以視覺藝術為主、泛藝術為輔的專業出版社,舉凡台灣美術、中西藝術、攝影、藝術文化旅遊、建築、設計工藝、陶藝、宗教美術、兒童美術等, ... 於 www.artist-magazine.com -

#74.台灣建築雜誌-專題報導|大晴國際|室內裝修設計

台灣建築雜誌. 從風水看豪宅的空氣、陽光、水. 台灣建築報導雜誌社. 其它報導 立即諮詢. 大晴國際室內裝修設計有限公司logo. 大晴資訊. 於 cleardesigntw.com -

#75.大矩聯合建築師事務所

圖片出處:ta台灣建築雜誌. 114 台北市內湖區文湖街20號10F (10F, No.20, Wenhu St., Neihu Dist., Taipei, Taiwan) TEL:(02)2659-5778 FAX:(02)2659-5057 於 www.daju.com.tw -

#76.關於張基義老師之「台灣建築的美麗與哀愁」一文移除說明

張基義老師之「台灣建築的美麗與哀愁」一文原本由張老師所提供,刊登於準建,張老師同時投稿於台灣建築雜誌之建改社專欄,不過由於台灣建築雜誌尚未出 ... 於 www.forgemind.net -

#77.News | 蕭力仁建築師事務所

《建築師雜誌》2018年7月號,Vol.523. 建築師雜誌. 2018-07 , 臺北市政府消防局陽明山分隊. Jul.01,2018 · 北市最高消防分隊部時隔60年重建美得像渡假小木屋. 於 www.lirenhsiao.com.tw -

#78.台灣光華雜誌2018年2月號中英文版: 跨出熟悉‧走進印度

跨出熟悉‧走進印度 光華畫報雜誌社. 月 澎湖在日治中後期的建築上開始漸漸使用水泥,民居也出現洗石子的牆面、引入水泥鑄模工法來製作如囍字、萬字等磨石子造型窗格。 於 books.google.com.tw -

#79.二次戰後臺灣經典建築設計圖說徵集及數位化 - TWARCHINDEX

。台灣建築資源索引。www.archi.com.tw。建築攝取網。建築電子報。 於 twarchindex.blogspot.com -

#80.全球最酷建築物在台灣?美到不可思議,你知道哪一棟嗎?

紐約建築網站Architizer 最近公布有「建築界奧斯卡」之稱的國際建築大獎A+ Awards 得主,台灣有兩項作品分. 於 www.epochtimes.com.tw -

#81.建築書迷別錯過600本絕版書一次滿足

蔡婷育梁宏志何家俊報導 / 台北市. 帶您來看全台難得一見的建築書店。在台北內湖深耕40多年的「文心藝所」,正舉辦第一檔的主題書展「建築與書的 ... 於 news.cts.com.tw -

#82.ta 台灣建築雜誌(@ta_magazine) • Instagram photos and videos

台灣建築雜誌 Taiwan Architecture Magazine 用建築擴展你的生活尺度 #綠建築 @ta_greenbuilding linktr.ee/taiwanarchitecture. 作品精選's profile picture. 於 www.instagram.com -

#83.《台灣建築報導》訂閱一年期 - 台北建築書店

編作者:台灣建築報導雜誌社 語言:中文繁體 規格:彩色/銅版紙 定價:NT 2600 元網路價:NT 2300 元(未稅) 建築思潮與作品 《台灣建築雜誌》創刊於1995年10月,近14 ... 於 www.desinia.tw -

#84.北京冬奧被歐美大國外交「抵制」?英文不能用resist

(設計防震的建築在台灣很重要。) delegation代表團. A diplomatic boycott would involve not sending a delegation of officials to the Winter ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#85.台灣與世界各國建築特色比較 - 耐美知識

建築 工程分類:工程便利網、法規與設計規範、建築設計... ... 請提供更多台灣建築風格 ... 建築師、室內設計師最常看的建築或裝潢雜誌為何? 於 knowledge.naimei.com.tw