台灣建築獎 2020的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈寫的 見築百講:1684-2020高雄經典建築 和漢寶德的 金玉藝采:漢寶德談文物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2020 ADA 新銳建築獎展覽:「關鍵界線Critical Lines」 - 北師 ...也說明:第五屆ADA新銳建築獎的入圍作品反應了這兩年來台灣的不同面貌,年輕建築創作者除了勇敢投入對於公共建築限制的再定義,不論在公、私作品上也挑戰由 ...

這兩本書分別來自遠足文化 和典藏藝術家庭所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 林靜娟所指導 羅家懿的 環境美學在建築上的啟發與實踐─以國小校園為例 (2021),提出台灣建築獎 2020關鍵因素是什麼,來自於環境美學、綜合體、身體感知、美感、Being。

而第二篇論文逢甲大學 建築碩士在職學位學程 宋玉真所指導 潘美玲的 當代建築空間文法與符號描述系統研究- 以姚仁喜作品為例 (2021),提出因為有 喬姆斯基、句法結構、符號學、姚仁喜、描述系統的重點而找出了 台灣建築獎 2020的解答。

最後網站2020「台灣建築獎」宛若濃縮百年建築史台中車站、關埔國小 ...則補充:今年「台灣建築獎」產生雙首獎,分別為台中車站、新竹關埔國小。山屋、新竹市立動物園、台中太平育賢段社會住宅一期則拿下佳作。中華民國全國建築師公會 ...

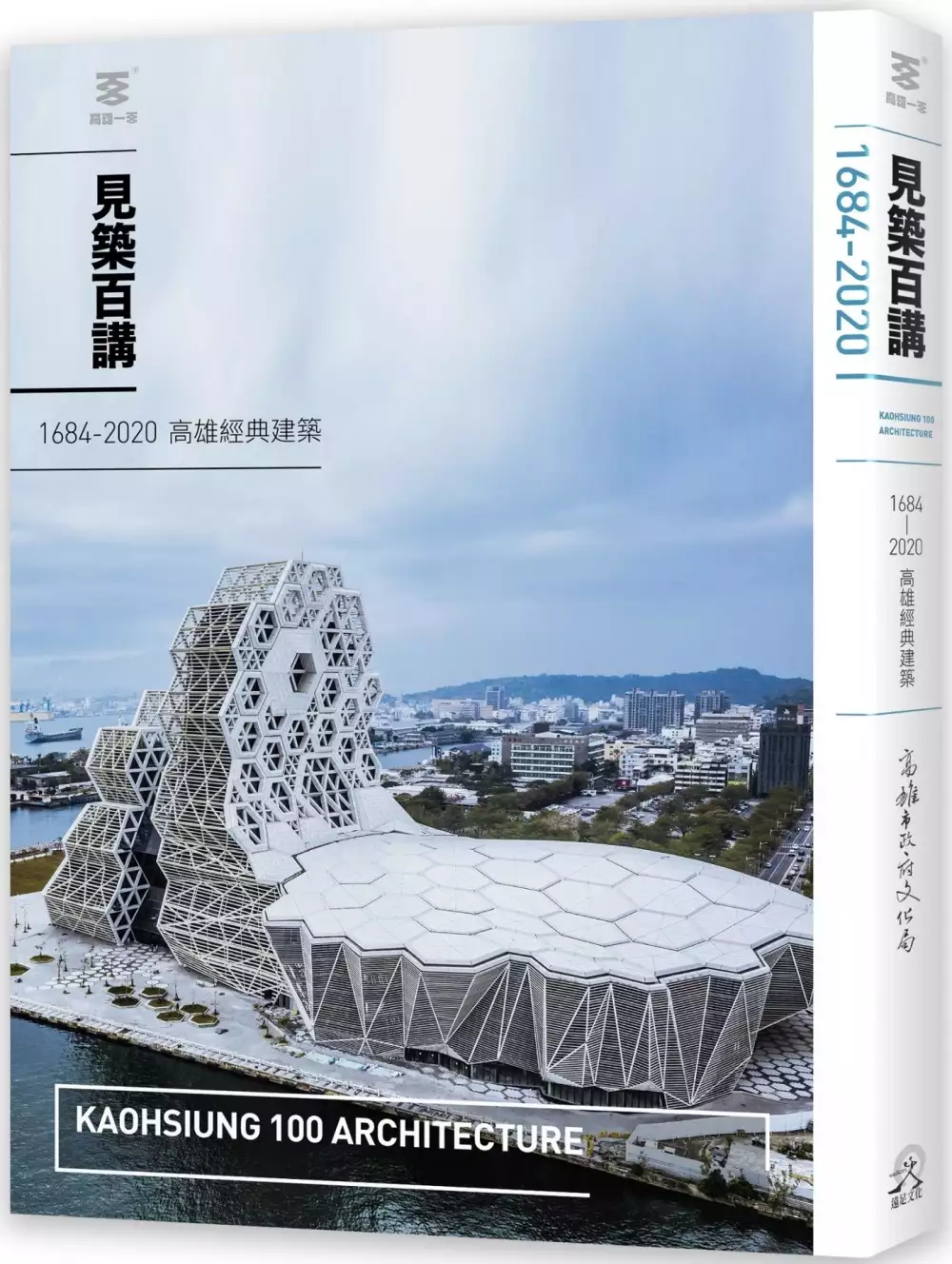

見築百講:1684-2020高雄經典建築

為了解決台灣建築獎 2020 的問題,作者侯慶謀,陳玉霖,陳佑中,陳家宇,陳坤毅,黃于津,黃則維,劉呈祥,蔡侑樺,蔡寧,龍霈 這樣論述:

高雄,這座因高雄港而崛起的港市,在1863年開港,1908年開始築港工程,城市的核心區域陸續填築完成。1919年10月田健治郎任臺灣首任文官總督,在1920年實施地方制度改革,將全臺重劃為臺北、新竹、臺中、臺南和高雄五州,至此「高雄」地名首次出現,取代原來的地名「打狗」,在2020年屆滿一百週年。 一百年來,高雄的公共建築如雨後春筍般湧現,帶動了街景的改造。高雄逐步擴展成臺灣南部第一大城,座落在城市上的建築,記錄了這座城市的歲月流變。《見築百講》盤點高雄現存文化資產,以及現代化發展下的產業設施、交通建設、學校、宗教、住宅、商業大樓等建築,精選清代至今百件經典建築作品,透過專書出

版,讓大眾了解高雄現存的特色建築。

台灣建築獎 2020進入發燒排行的影片

打造屬於你我的動物園

壽山動物園,不只小朋友喜歡來,也充滿大小朋友們共同的回憶。

陪伴大家成長的動物園,也正在變老、面臨時代的轉變。我今天宣布開啟「新動物園運動」 :邀請在2020年曾獲台灣建築獎的 #邱文傑 建築師操刀改造動物園。讓動物住得更舒服、環境更友善,並利用數位科技增加更多的教育內容。

也不少朋友擔心受遺傳性腎臟病所苦,瘦成皮包骨的獅子小辛、小巴。獸醫師正持續用心照顧他們的健康,請大家放心。

這次動物園也與五位藝術家合作,推出「#動物山友會」藝術打卡點活動,以動物為輪廓、藝術家的創意概念為點綴,打造出吸睛的亮眼作品,讓大家不只拍動物,也可以自拍打卡。

新動物園預計在六月進行工程,目前仍免費入場,歡迎大家有空大手牽小手,來動物園走走,看看動物朋友們喔!

.

#新動物園運動,將以3個主軸呈現出來:

1. #動物的自由之地: 提供動物更好的生活環境,動物園不再是用動物來娛樂人類的場所,而是真正提升動物福利的環境。以這概念重新打造黑熊等動物展區及後場生活空間。

2. #親子的同樂天堂:以生態工法來將原有環境介入藝術空間,優化園區內休憩廣場及用餐空間。

3. #空中漫步長廊: 以輕量化的空橋來串聯園區內包含親水廣場等的所有亮點,提供全新的參觀體驗。

環境美學在建築上的啟發與實踐─以國小校園為例

為了解決台灣建築獎 2020 的問題,作者羅家懿 這樣論述:

1960年代是一個時代性的轉折,人們開始關注環境議題,並有各類型的創作嘗試傳遞這項態度。環境美學則是其後興起的美學思潮,重新思考環境的定義並檢視其美學內涵涉及的層面。本研究以環境美學為主要探究的核心,認識何謂環境美學,與如何將其實踐到建築領域上;並透過國民小學校舍的案例來審視環境美學的實踐,以及透過教育場域所建構的美感母語。 為了能更清晰、透徹地領悟到環境美學的內涵,本研究首先回顧美學思想的發展;再以波蒂厄斯(J. Douglas Porteous)提出以人為本的環境美學關係概念的結構為基礎,考察環境美學所要翻轉的態度與突破的各項界定;輔以阿諾德‧伯林特(Arnold Berleant

)和艾倫‧卡爾松(Allen Carlson)對環境美學的觀點。藉由探究波蒂厄斯的環境美學關係概念結構的各構面和物質面到非物質面的不同層級與範疇,以獲得較完整、全面的認知。同時,從美學發展歷程中可見,美學思想最終唯有透過創作方能被感知與辯證,並以此借鏡到台灣建築的實踐。 近年台灣國民小學校舍的規劃可見嘗試打破界線、跳脫傳統表現形式的趨勢;本研究認為面對教育理念、教學型態和空間觀念的轉變的挑戰,開啟了異領域間相互交流和對談的機會,進而激發學童學習Being in Place的環境美學作為校園場域追求的目標。讓學生在審美體驗的過程中找到自己存在的價值,獲得內心的滿足。 結合「美學」與「環境」拓

展的環境美學,不僅是重新省思環境的問題,更期待各方領域的專業者,透過對基地的探索取得對空間本質、經驗、表述與脈絡的共識。它是一個整體而全面性的發展,一個融合性的身體體驗過程,涉入景觀情境而引發的心靈活動,滲透到具有吸引力的磁場之中的建築,讓人們在建築空間中自然地進行完整的身體體驗,並希望通過校園環境美學的實踐,培養具有環境意識和自我探索的審美洞察力。

金玉藝采:漢寶德談文物

為了解決台灣建築獎 2020 的問題,作者漢寶德 這樣論述:

七個篇章,揭露歷史文物的身世流轉與滄桑,漢寶德文物論述精彩集結, 透過獨特的「漢氏觀點」,一同心醉神馳,千迴百轉也不倦的藝術文明之旅! 「在古代器物中找到中國古文化精神的代表,除了玉器之外,就是青銅器了。古人把青銅器稱為金,所以用『金玉滿堂』這句話來描寫富貴的氣象。到了後世,金指的是黃金,金、玉合起來,就顯得滿俗氣的,與漢代以前的文化已有相當距離了。如果說中國是玉的文化,同樣也可說是青銅的文化。玉為中國人所獨鍾,發展出的器物,代表中國人所特有的價值觀,影響了中國人的生活與思想觀念。同樣的,青銅並非中國獨有的材料。在比中國更古老的文化中,青銅早就被發現,可是世上沒有一個民族像中國人一樣

地喜愛青銅,發展出那麼多采多姿的器物,成為人類史上獨樹一格的,很難超越的藝術品。」——漢寶德 建築大師暨博物館公眾美學的先驅──漢寶德,亦是文物資深玩家,他不以珍奇貴重為尚,不汲營於市場價值,而要以獨特的漢氏觀點,探尋古玉、青銅器、碑柱、陶瓷等華夏文物的淵源與品賞趣味,生動再現骨董文物橫亙古今、令眾生癡迷的種種情貌與故事。

當代建築空間文法與符號描述系統研究- 以姚仁喜作品為例

為了解決台灣建築獎 2020 的問題,作者潘美玲 這樣論述:

後現代建築作為當代文化的載體,除滿足機能需求外,其外部形式應當擁有一定程度的意念表述能力及可閱讀性,近年來國際知名的建築作品亦紛紛揚棄純粹理性的現代主義而走向具地域、文化特性之潮流,為當代台灣建築帶來新的方向;而國內以姚仁喜建築師作品為此類建築風格之代表。本研究以姚仁喜建築師及其事務所作品為研究對象,梳理國際與台灣之建築思潮演進過程,由符號學及喬姆斯基句法學等理論基礎,發展分析論述及工具,並參照詹克斯等學者之理論,對姚仁喜及其事務所作品之設計句法、修辭方式,及其符號運用之特性進行研究。經由參考上述文獻理論,將姚仁喜建築師的設計作品以新理性、現代、科技、涵構及敘事等數種修辭方式進行分類,並運用

文化意指符號加以強化設計背後表達之概念,其中包含自然/地景符號、機械/科技符號、抽象/具象文化符號…等,又以具象東方文化符號為多。透過分析八十一個姚仁喜設計案例,本研究歸納出上述不同修辭風格的設計句式,並最後得出姚仁喜總體設計句式。本研究所建立之設計修詞句法分析規則,除了解析姚仁喜建築師的設計手法、探討其背後思想之外,亦為日後欲分析其他建築師的風格與手法之研究,提供可實際操作的量化分析工具與規則。

想知道台灣建築獎 2020更多一定要看下面主題

台灣建築獎 2020的網路口碑排行榜

-

#1.2020第7屆台灣住宅建築獎獲獎名單揭曉10件好設計帶你進入 ...

2020 第7屆台灣住宅建築獎獲獎名單揭曉10件好設計帶你進入建築美學領域 · 單棟住宅首獎作品名稱:山合院設計單位:世騰國際建築設計事務所SCH Architects · 單棟住宅佳作作品 ... 於 www.idshow.com.tw -

#2.歷屆得獎| 建築師雜誌

2020 臺灣建築獎 ... 臺中車站/ 設計:張樞建築師事務所、台灣世曦工程顧問股份有限公司/起造:交通部鐵道 ... 東海大學音樂系暨美術系系館/ 台灣餘弦建築師事務所 ... 於 www.twarchitect.org.tw -

#3.2020 ADA 新銳建築獎展覽:「關鍵界線Critical Lines」 - 北師 ...

第五屆ADA新銳建築獎的入圍作品反應了這兩年來台灣的不同面貌,年輕建築創作者除了勇敢投入對於公共建築限制的再定義,不論在公、私作品上也挑戰由 ... 於 montue.ntue.edu.tw -

#4.2020「台灣建築獎」宛若濃縮百年建築史台中車站、關埔國小 ...

今年「台灣建築獎」產生雙首獎,分別為台中車站、新竹關埔國小。山屋、新竹市立動物園、台中太平育賢段社會住宅一期則拿下佳作。中華民國全國建築師公會 ... 於 iloveathome.org -

#5.2020年台灣建築獎得獎作品介紹- 最新訊息 - 博特藝境室內裝修 ...

2020 年台灣建築獎得獎作品介紹, 從177件參選作品選出12件入圍... 12/12在南港展覽館的台北國際建材展頒獎, 首先介紹入圍作品- 禮遜美國學校新北校區。 很 ... 於 www.proper-design.com.tw -

#6.【轉貼】2020年台灣建築獎得獎作品介紹

【轉貼】2020年台灣建築獎得獎作品介紹. 老王. 八卦閒聊 2020年12月12日08:26. 影片來源:出張王. 2020 台灣 建築 設計獎. (204). 分享到FB 分享到LINE. 於 taiwancool.com.tw -

#7.獲2020台灣建築獎首獎新竹關埔國小校園3年獲5獎 - 工商時報

此外,新竹市立動物園此次也獲2020台灣建築獎佳作,市府表示,新竹市立動物園由知名建築師邱文傑規畫設計,以開放空間、友善動物、保存歷史區域與珍貴老樹 ... 於 m.ctee.com.tw -

#8.2020第7屆台灣住宅建築獎獲獎名單揭曉10件好設計帶你進入 ...

2020 第7屆台灣住宅建築獎獲獎名單揭曉10件好設計帶你進入建築美學領域 · 集合住宅首獎 作品名稱:富邦天空樹 · 集合住宅佳作 作品名稱:新美齊Jade12 · 集合 ... 於 today.line.me -

#9.漂亮家居 05月號/2020 第231期 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

林彥穎建築師事務所之主持人與YEN Partnership Architects共同主持人。畢業於淡江大學建築系,榮獲傑出設計獎畢業,並具有台灣之建築師與室內設計師執照。 於 books.google.com.tw -

#10.2020台灣建築獎關埔國小奪首獎 - 理財寶

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎,除以小樹林取代傳統圍牆外,還有天井桂竹林等美麗五景。市立動物園也以開放空間、友... 於 www.cmoney.tw -

#11.臺灣建築獎- 维基百科,自由的百科全书

其用意就是鼓勵各相關單位能提昇建築職業水準,進而對台灣社會文化或藝術進行貢獻。截至2019年為止,此項評選目前已成功辦理41屆。 目录. 1 ... 於 zh.wikipedia.org -

#12.屏東縣立圖書館並列首獎,新舊建築結合翻轉公共建設樣貌

值得一提的是,今年也首度頒發了評審團獎! 2021台灣建築獎於11月9日公布得主,總共有187件作品參選,由嘉義市立美術館、屏東 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#13.TRAA台灣住宅建築獎| Taiwan Residential Architecture Award

「TRAA」為引導台灣建築發展重新對焦於此一建築根本性課題,鼓勵優秀的住宅建築,其中特別鼓勵兩種方向的住宅建築發展:其一,台灣住宅建築設計與居住行為的根本性思考 ... 於 www.traa.com.tw -

#14.【台南景點2021】台南一日遊好玩景點推薦&台南市區郊區 ...

... 台南旅遊最精華的地點,建築以鳳凰花為發想概念,是由普立茲克建築獎 ... 2020最好看的台灣偶像劇絕對《想見你》無誤,劇中李子維、黃雨萱穿越 ... 於 mimihan.tw -

#15.2020國家建築金獎得獎名單國家建築金獎官網-

本站為台灣房地產公共資訊網,提供房地產相關業者與消費者間之互動媒介,以及供需雙方一個全方位的交流平台,並將【國家建築金獎】甄選活動過程(包括:誠信建商&廠商、 ... 於 www.formosa21.com.tw -

#16.為何事隔86年,諾貝爾和平獎重新頒給記者? | 李建興| 遠見雜誌

其中,台灣拿到門票,以及中俄被拒於門外,毫無懸念,但偏偏端視被選為 ... 國家從2005年的89個,減至到2020年82個,反而威權國家,由45變成54個。 於 www.gvm.com.tw -

#17.2021台灣建築獎初選出爐

2021台灣建築獎初選出爐/由建築師雜誌主辦的年度盛事「2021台灣建築獎」初選會議於10月8日召開,選出12件作品進入複選,角逐今年的台灣建築獎,評審們將於11月4日至6日 ... 於 www.ibtmag.com.tw -

#18.范布倫之星貨櫃奇幻光影打造愛河灣的銀河星際 - 非池中藝術網

此次呼應著台灣燈會,特別以光影藝術為主軸,邀請英國團隊邱維煬(Foster+Partners)x QIU,台灣的形構設計以及參展2021漁光島藝術節的南藝大建築所B群等3 ... 於 artemperor.tw -

#19.2020台灣建築獎-利晉工程股份有限公司

利晉工程股份有限公司. 緯任工程有限公司. 承造之關埔國小第一期經評審委員評定榮獲2020台灣建築獎. 總經理、同仁及關埔國小-林柏妤老師(左)合照. 於 www.lijin.com.tw -

#20.台灣建築獎新聞 - 好房網News

2020台灣建築獎 5日公布複選名單,共有台南河樂廣場、台博館鐵道部園區、台中車站等12件作品入圍複選。其中姚仁喜(大元)...... 於 news.housefun.com.tw -

#21.「磐鈺雲華」入圍2020第七屆台灣住宅建築獎!

「TRAA台灣住宅建築獎」是台灣建築界中,相當具有多元視野與觀點的一個獎項。 評審委員包括建築師、學術單位及開發商等,因此評審的過程能有更專業且更客觀的公信力。 於 www.goldenjade.com.tw -

#22.「台灣建築獎」首獎落台中車站、新竹關埔國小 - 報橘

2020 台灣建築獎 從12 件入圍作品選出5 件得獎名單,關埔國小、台中車站並列首獎,新竹市立動物園、台中市太平育賢社宅、山屋3 件並列佳作。 於 buzzorange.com -

#23.入選2020國際建築獎衛武營建築美學再獲國際肯定 - 風傳媒

相關報導:2019台灣建築獎出爐!基隆東岸廣場、台北富藝旅打敗衛武營並列首獎|更多文章). 衛武營啟用後,已帶給觀眾許多令人回味無窮的節目,如柏林愛樂、雲門舞集、 ... 於 www.storm.mg -

#24.《廣告雜誌Adm》 01月號/2020 第337期 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

這不僅是台灣傳播產業史上第一次由同一家代理商獲得兩大獎項的肯定,台灣奧美也獨領 ... 韓國釜山國際廣告水晶獎、IFLA 國際景觀建築協會 Outstanding award 傑出獎, ... 於 books.google.com.tw -

#25.2020台灣建築獎揭曉得獎作品類型多元- 888營建互聯網

2020台灣建築獎 10日揭曉。新竹關埔國小、台中車站並列首獎;新竹市市立動物園、山屋、台中市政府太平育賢社宅並列佳作。此次得獎的五件作品涵括車站、 ... 於 www.888civil.com -

#26.美學風格相對論.雲想衣裳花想容,建築外觀如何修修臉 - IC之音

建築 的表情,隨著時間變化無窮。 除了磁磚雨之外,平時在路上,你是否注意到許多大樓的外牆油漆都會剝落和褪色?儘管一開始光鮮亮麗,不消幾年就變得 ... 於 www.ic975.com -

#27.中華民國傑出建築師獎得獎名單 - 營建署

屆別 獎 項 類 別 建築師/開業證書字號 第11屆; (98年12月1日) 中華民國傑出建築師學術技術貢獻獎 許宗熙(工師業字第B001678號) 第10屆; (97年12月9日) 中華民國傑出建築師公共服務貢獻獎 謝英俊(建開證字第K000932號) 第10屆; (97年12月9日) 中華民國傑出建築師學術技術貢獻獎 孫全文(工師業字第B000850號) 於 www.cpami.gov.tw -

#28.台灣建築獎揭曉首獎台中車站、關埔國小 - 住展房屋網

【住展房屋網/綜合報導】2020年台灣建築獎日前公布得主,由新竹市關埔國小及台中車站並列首獎,佳作則有新竹市立動物園、台中市太平育賢社會住宅及 ... 於 www.myhousing.com.tw -

#29.新銳建築師獎高鼎翔

高鼎翔建築師事務所. KDS architects @TW. 事務所成立於2016年,目前除私人委託業務亦參與少數優質單位的公共工程標案,作品類型包含:小住宅、集合住宅、診所、 ... 於 www.tccarch.org.tw -

#30.台灣建築獎國際建築師多遭淘汰評審:炫耀的時代已過去 - 聯合報

2021年台灣建築獎今天公布得主。首獎由嘉義市立美術館、屏東縣立圖書館總館共同獲得。評審邱文傑指出,兩名首獎作品「很像... 於 udn.com -

#31.2020台灣建築獎頒獎竹市關埔國小拿首獎 - 自由時報

[記者洪美秀/新竹報導]台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」今天頒獎,總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都出席頒獎,新竹市府以「關埔國小」奪下首獎,是 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.台灣建築獎入圍,大家都在找解答。第1頁

「2018臺灣建築獎」複選12件入圍名單出爐| 台灣建築獎入圍 ... 「2020第七屆台灣住宅建築獎」17件決選入圍作品脫穎而出... | 台灣建築獎入圍. 圖片轉載/TRAA台灣住宅 ... 於 twagoda.com -

#33.國立臺灣科技大學: National Taiwan University of Science and ...

國立臺灣科技大學(National Taiwan University of Science and Technology,Taiwan Tech),為台灣第一技術職業教育高等學府,以培養高級工程技術及管理人才為目標, ... 於 www.ntust.edu.tw -

#34.幸福雲林超有感2020建築園冶獎雲林縣共11件作品獲獎

有建築界奧斯卡獎之稱的建築園冶獎,1995年由高雄市建築經營協會創辦,希冀藉「園冶」之名,喚起業界重視建築景觀設計,2005年加入屏東、台南,成為南台灣的建築園冶 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#35.第七屆台灣住宅建築獎

2020 第七屆台灣住宅建築獎. 時間:108年7月1日至12月31日,主辦:台灣建築報導雜誌社/上圓聯合建築師事務所. 「台灣住宅建築獎」來到第七屆了,主辦單位台灣建築雜誌社 ... 於 www.architw.org.tw -

#36.佛光山佛陀紀念館

佛陀紀念館是大家的國際博物館,位於台灣高雄市,建築特色融和古今與中外、傳統與現代。 於 www.fgsbmc.org.tw -

#37.1091110-2020台灣建築獎揭曉記者會

關埔國小(田中央設計)、台中車站(張樞+台灣世曦+中興工程)並列首獎;新竹市市立動物園、山屋、台中市太平育賢社宅(竹間聯合)並列佳作。 於 www.naa.org.tw -

#38.首獎並列!台灣建築獎揭曉臺中車站系統成熟、新竹關埔國小串 ...

2020台灣建築獎 10日揭曉年度首獎與佳作獎作品,首獎由新竹關埔國小、臺中車站並列,佳作獎由新竹市立動物園、臺中市政府太平育賢社會住宅、山屋獲得, ... 於 www.limedia.tw -

#39.台灣建築獎2020 :: 非營利組織網

台灣建築獎2020 | 非營利組織網 ... 組織名稱:台灣省建築材料商業同業公會聯合會統一編號:76942902所在縣市:臺北市異動日期:1071019異動原因:變更負責人(含IDN) ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#40.臺灣建築獎

《2020台灣建築獎》公布!田中央關浦國小、張樞臺中車站並列首獎!12 件入圍作品回應台灣當代與在地性|MOT TIMES 明日誌 · 2019臺灣建築獎. 於 twarchindex.blogspot.com -

#41.鷹架、鐵皮與騎樓新可能陽明山腳的山屋,找回台北巷弄生命力

他30多歲就拿下台灣最大建築獎,之後,卻消失在公共領域16年。直到2020年,他蓋了一座動物園,和一棟門前有小溪、後面有山坡的山屋。 於 www.cw.com.tw -

#42.首獎並列!台灣建築獎揭曉臺中車站系統成熟 - Yahoo奇摩

2020台灣建築獎 10日揭曉年度首獎與佳作獎作品,首獎由新竹關埔國小、臺中車站並列,佳作獎由新竹市立動物園、臺中市政府太平育賢社會住宅、山屋,其中 ... 於 tw.yahoo.com -

#43.2020台灣建築獎關埔國小與台中車站並列首獎 - 民視新聞

2020台灣建築獎 報名踴躍,共有177件參選,競爭激烈最後入圍12件,評審委員經過建築師與業主親自導覽實勘後,11月9日最終結果出爐,有兩件作品奪得首 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#44.蔡總統接見第17屆「國家建築金獎」獲獎代表 - 台灣永續關懷協會

台灣 永續關懷協會:於民國88年9月26日,由政府核准立案(內政部核准文號:台內社字第8885822號), ... 2020/01/22. 蔡總統接見第17屆「國家建築金獎」獲獎代表. 於 www.formosa21.org.tw -

#45.漂亮家居 12月號/2020 第238期 - 第 94 頁 - Google 圖書結果

... 如荷蘭老牌設計雜誌跟國外好的作品交流,讓團隊同事的設計視野不再只局限《Frame》、國際著名建築網站《Archdaily》。對李智於台灣,而是與全球優秀事務所競爭。 於 books.google.com.tw -

#46.設計搶先曝光|「 聚膠行動2.0 」10大現地 ... - 城市美學新態度

為響應這場藝術盛典,德國柏林藝術團隊TAPE THAT特別親自來台與台灣瘋設計 ... 榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎Best of the best的聚膠行動,全面性 ... 於 www.kaiak.tw -

#47.中華建築金石獎

中華建築金石獎. ... 賴清德副總統2020年11月3日出席「第28屆中華建築金石獎頒獎典禮」,定獲獎者對台灣建築的付出與貢獻,也期許建築界與政府一同努力,讓台灣未來的 ... 於 www.gstone.com.tw -

#48.嘉義市立美術館獲「台灣建築獎」首獎殊榮嘉義市設計之美再添 ...

嘉義市立美術館繼獲「2021國家卓越建設獎」後,11月9日又獲2021年台灣建築獎首獎。市長黃敏惠就任以來,以城市建設與設計力,再創競爭力與經濟高峰。 於 www.owlting.com -

#49.2020第七屆台灣住宅建築獎 - 點子秀

2020 第七屆台灣住宅建築獎本屆徵選的範圍為2016年1月1日後完工並取得使用執照,或業主開具使用證明之作品;經評審團同意者,不在此限。鼓勵符合徵選資格的優秀住宅作品 ... 於 news.idea-show.com -

#50.嘉義市立美術館獲「2021台灣建築獎」首獎殊榮 ... - ART PRESS

而在這樣的風潮之下,2021年台灣建築獎評審同時也是知名建築師的邱文傑, ... 2020第八屆台灣景觀大獎–獲特殊主題類優質獎; 2020 台灣設計BEST 100—獲 ... 於 theartpressasia.com -

#51.109年12月12日【第49屆建築師節慶祝大會】

主旨:中華民國全國建築師公會謹訂於109年12月12日(星期六)假南港展覽 ... 參加「第十七台灣建築論壇-建築+生活+包容」及「2020台灣建築獎論壇」請 ... 於 www.arch.org.tw -

#52.台灣建築獎2019

台湾建筑奖 - 维基百科,自由的百科全书。 台湾建筑奖(英语:Taiwan Residential Architecture Award)旧称建筑师杂志奖,是一项由中华民国全国建筑师公会( ... 截至2019 ... 於 realestatetagtw.com -

#53.台灣住宅建築獎作品集 - 博客來

書名:台灣住宅建築獎作品集,語言:繁體中文,ISBN:9789869508681,頁數:496,出版社:台灣建築報導雜誌社,出版日期:2020/08/20,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#54.2021《報導者》年度照片選:多走一步,示意有光

延宕一年的東京奧運在疫情陰霾下舉行,台灣代表團奮勇拼戰,創下奧運 ... 加上2020年7月1日港版《國安法》實施,更是擴大追捕學者、媒體及意見領袖。 於 www.twreporter.org -

#55.2021 第23屆國家建築金質獎得獎名單

施工品質類金質獎 ; 宗教建築組, 財團法人台灣基督長老教會林園教會新建工程, 宏昇營造股份有限公司, 高屏地區 ; 社福機構組, 南投名間庇護安置機構新建工程, 宏昇營造股份 ... 於 www.yestaiwan.com.tw -

#56.建築師#542 (2020/02)【特輯】:2019臺灣建築獎 - 茂榮書局

目錄*** 【 編者的話】 台灣建築的主流價值文/廖慧燕 【 作品】 ○ 基隆東岸廣場E-square 禾磊建築/ 吳明杰建築師事務所 ○ 冬山火車站高架橋下閒置空間場域再造寬 ... 於 www.23456.tw -

#57.「丰二三」勇奪•2021全球卓越建設獎

... 獲得『全球卓越建設獎FIABCI 』脫穎而奪下『Office Category 辦公室建築- 金獎』。 ... 更不斷在國際舞台上屢屢讓人驚艷,讓世界能有更多契機看見台灣建築美學。 於 www.livetrue.com.tw -

#58.設計搶先曝光|「 聚膠行動2.0 」10大現地創作展區、移動式花燈

為響應這場藝術盛典,德國柏林藝術團隊TAPE THAT特別親自來台與台灣瘋設計 ... 榮獲2020德國RedDot紅點最佳設計獎Best of the best的聚膠行動,全面性 ... 於 www.fundesign.tv -

#59.《2020台灣建築獎》公布!田中央關浦國小、張樞臺中車站 ...

《2020台灣建築獎》公布!田中央關浦國小、張樞臺中車站並列首獎!12 件入圍作品回應台灣當代與在地性 · 首獎:關埔國小、臺中車站 · 田中央聯合建築師事務 ... 於 www.mottimes.com -

#60.獲獎 - 大藏聯合建築師事務所

2020 年建築園冶獎公共校園建築景觀類. 完整內容... 華德福大地實驗教育機構校舍. - 2018年台灣建築獎入圍 ... -2011年第三屆台灣住宅建築獎優勝(集合住宅建築類). 於 architdz.com -

#61.【本會活動】2017國家卓越建設獎頒獎典禮暨晚宴圓滿落幕

世界不動產聯盟(FIABCI)世界會長斐洛可。馬哈茂德(Farook Mahmood)也蒞臨會場勉勵所有得獎單位,他認為臺灣建築作品不論在設計、施工、環境維護等 ... 於 www.fiabci.org.tw -

#62.首頁 - 台灣建築報導雜誌社

ta x 建築+ Arch Plus Podcast/是一不二,建築如此,人生如此ft. 戴育澤建築師 · 2022 第八屆「traa台灣住宅建築獎」+第二屆「學生論文獎」│徵件開始 · GREEN BUILDING 綠 ... 於 www.ta-mag.net -

#63.〈房產〉北台灣重劃區地產全線翻紅新店推案量衝第一 - 鉅亨網

何世昌指出,青埔開發初期房價只有每坪12 萬元左右,之後一路上漲,雖然2016 年間房價又一度下殺至1 字頭,但接下來反彈上漲就回不去了;2020 年新建案 ... 於 news.cnyes.com -

#64.台灣建築獎揭曉關埔國小、台中車站並列首獎

(中央社記者鄭景雯台北11日電)2020台灣建築獎從12件入圍作品選出5件得獎名單,關埔國小、台中車站並列首獎,新竹市立動物園、台中市太平育賢社宅、 ... 於 newtalk.tw -

#65.2020台灣建築獎關埔國小與台中車站並列首獎 - LIFE生活網

2020台灣建築獎 報名踴躍,共有177件參選,競爭激烈最後入圍12件,評審委員經過建築師與業主親自導覽實勘後,11月9日最終結果出爐,有兩件作品奪得首. 於 life.tw -

#66.2020 ADA新銳建築獎得獎作品!30年舊宅新生獲首獎等8件 ...

在通常封閉的「台灣鄉村都市邊界的」住宅空間,產生新的「生活關係的」可能。 特別獎|立仁國小體育休閒站. 吳承軒、沈弘軒、魏子鈞/究境建築. 05_10. 於 www.wowlavie.com -

#67.建築走讀- 跟著普立茲克獎去旅行-2020普獎預測 - 雄獅旅遊

2020 年初來與欣建築一起預測建築界的奧斯卡得主!建築界引頸期盼,今年會是哪位建築師獲得此殊榮?投給你心目中的最佳候選人!將有機會獲得建築重磅大獎! 於 www.liontravel.com -

#68.關埔國小五景奪2020台灣建築獎首獎 - 兩岸好報

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎,獲國內建築最高榮譽肯定,新竹市政府說,關埔國小是全台少子化浪潮中少見的「新建學校」,校舍沒有一處「重複 ... 於 www.taiwandiginews.com.tw -

#69.關埔國小校舍美不勝收奪2020台灣建築獎首獎| ETtoday地方新聞

新竹市關埔國小拿下2020台灣建築獎首獎,獲國內建築最高榮譽肯定,新竹市政府說,關埔國小是全台少子化浪潮中少見的「新建學校」,校舍沒有一處「重複 ... 於 www.ettoday.net -

#70.2020台灣建築獎竹市以關埔國小 - 市政新聞-新竹市政府

台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」今頒獎,總統蔡英文與行政院長蘇貞昌皆出席肯定獲獎者,新竹市政府以「關埔國小」奪下首獎,更是今年唯一獲得 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#71.2020國家卓越建設獎總統:都更、危老、社會住宅是政府施政重點一起 ...

總統也特別感謝林長勲理事長、黃南淵召集人以及不動產協進會所有夥伴。大家不僅時常提供政府第一線的寶貴意見,也和政府共同為提升建築品質、提供適宜的居住環境來努力。 於 www.president.gov.tw -

#72.台灣建築獎揭曉關埔國小、台中車站並列首獎| 文化 - 中央社

(中央社記者鄭景雯台北11日電)2020台灣建築獎從12件入圍作品選出5件得獎名單,關埔國小、台中車站並列首獎,新竹市立動物園、台中市太平育賢社宅、山屋3 ... 於 www.cna.com.tw -

#73.漂亮家居 10月號/2020 第236期 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

收錄20 篇引人入勝的建築人所思所感+詼諧趣味的速寫插畫:關於他所理解 ... 畢業於淡江大學建築系,榮獲傑出設計獎畢業,並具有台灣之建築師與室內設計師執照。 於 books.google.com.tw -

#74.[問卦] "台中車站"居然是2020年台灣建築首獎? - PTT八卦政治

《2020台灣建築獎》總共177件作品參選入圍12件作品,首獎由台中車站、關埔國小並列哇喔~ 台中車站欸是那個完工後引爆輿論的台中車站欸台中人好幸福~有 ... 於 pttgopolitics.com -

#75.驚悚畫面曝!計程車衝破5樓慘釀1死8傷

南韓釜山馬路交叉路口,遠方的建築物突然衝出一台計程車,直直掉在路上,事發當時發出巨大聲響,隨後伴隨濃濃黑煙,計程車就這樣撞向對面,正在等 ... 於 times.hinet.net -

#76.漂亮家居 01月號/2020 第227期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

台灣 沐澄設計設計總監張惠靖認為,「再多的秘訣還是要回到『成本控管』, ... 下方左:省際論壇_現場QA 由左至右《漂亮家居》雜誌總編輯張麗寶、創美共合建築室內設計機構 ... 於 books.google.com.tw -

#77.曾讓1500名台大生瘋搶修「月經課」前進新竹全免費 - 鏡週刊

創立已經2年多的「小紅帽Little Red Hood」,是台灣第1個以月經為議題出發的 ... 2020年1月開始,小紅帽推動月經教育活動,在全台國小至大學舉辦月經 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#78.Asia University, Taiwan 歡迎光臨亞洲大學全球資訊網

亞洲大學由蔡長海教授與林增連先生共同創辦,於2005年8月1日由「臺中健康暨管理學院」升格改名。本校校園建築典雅,綠草如茵,四季花開,舒懷暢意,有具羅馬競技場外表 ... 於 www.asia.edu.tw -

#79.台灣建築獎嘉美館、屏圖並列首獎 - 人間福報

台灣建築獎 由中華民國全國建築師公會主辦、建築師雜誌承辦,每年針對建築領域相關建設及新建物進行評選,今年共一百八十七件作品參選,十二件作品入圍,經 ... 於 www.merit-times.com -

#80.港股上市疊加發力商業運營,德商產投服務奔向「星辰大海」

單單2020年,全年共有18家物業服務企業成功上市。如今,這個近萬億規模的 ... 過去三年,隨著在管建築面積的增長,德商產投服務業績實現了高速增長。 於 www.thehubnews.net -

#81.2020台灣建築獎公布!「爛尾建築」獲獎 - 人人焦點

2020台灣建築獎 近日揭曉。本次參選177 件、入圍12 件作品。新竹關埔國小、台中車站並列首獎;新竹市市立動物園、山屋、台中市政府太平育賢社宅並列 ... 於 ppfocus.com -

#82.2020台灣建築獎揭曉 - Kono 電子雜誌

關埔國小、台中車站並列首獎。2020台灣建築獎從12件入圍作品選出5件得獎名單,關埔國小、台中車站並列首獎,新竹市立動物園、台中市太平育賢社宅、山屋3. 於 www.thekono.com -

#83.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年12月 - 第 100 頁 - Google 圖書結果

郭旭原/黃惠美台中擁有建築師夢寐以求的奢侈 WHY TAICHUNG 定義台中學得過無數建築獎的郭旭原與黃惠美,掛上他倆名字幾乎就是美感與品質的保証,我們以為他們的住宅作品 ... 於 books.google.com.tw -

#84.經典雜誌 07月號 2020 第264期 - 第 4 頁 - Google 圖書結果

RHYTHMS MONTHLY 編者的話水水台灣,四面環海,跟豐茂而引人入勝的陸地一樣, ... 撰述陳薇的〈舊屋修修臉一重拾失落的建築美感〉討論的是近期最夯的「危老重建」議題。 於 books.google.com.tw -

#85.台灣住宅建築獎traa, Xinbei (2021)

並於2018年成立「紙上住宅建築國際競圖」,首屆邀請日本建築師山本理顯擔任評審,2019年頒發第一屆得主。2019年成立「台灣住宅建築獎學生論文獎」,2020年頒發第一屆得主。 於 www.findglocal.com -

#86.黃介二/ 鍾心怡建築師事務所 - 和光接物

2019 / 06 嘉義朴子李宅/ 2019 香港建築師學會兩岸四地建築設計大獎住宅類│卓越獎 2020 / 01 新竹寶山陳宅/ 2020 TRAA 第七屆台灣住宅建築獎單棟住宅建築類|初選入圍 於 www.harmony-design.com.tw -

#87.新銳建築獎

2012年,首屆「ADA新銳建築獎」成功引發國內企業對於台灣新銳建築人才的重視,更喚起國內建築界高度期待;除了獎項辦理之外,主辦單位亦規劃入圍作品特展及系列論壇活動等 ... 於 www.taipeiada.org -

#88.「2020台灣建築獎」複選名單出爐!台中車站等12件作品入圍

「2020台灣建築獎」複選名單出爐!台中車站等12件作品入圍 · 臺中車站/張樞+台灣世曦 · 史前文化博物館南科考古館/姚仁喜|大元 · 新竹市立動物園/邱文傑 於 www.xinmedia.com -

#89.2020國家建築金質獎 - 台灣都更

台灣 都更─興錠建築機構陳奕安董事長榮獲. 內政部長徐國勇 親自表揚頒獎. www.turi.com.tw 總部地址:新北市永和區永和路二段116號4樓39室 諮詢專線:02-2231-1008. 於 www.turi.com.tw -

#90.2020台灣建築獎公佈,新竹關埔國小及台中車站並列首獎

評審委員會召集人、交大建築所講座教授曾成德表示,本屆入圍作品「都在跟歷史對話」,以誠懇又專業的手法面對台灣歷史處境的議題,而四分之三的作品業主 ... 於 forgemind.net -

#91.台灣住宅建築獎traa - Posts

「traa台灣住宅建築獎」是由台灣建築報導雜誌社與上圓聯合建築師事務所共同主辦,於2006年成立至今已舉辦七屆,今年舉辦第八屆, ... 集合住宅佳作獎(2020) 於 www.facebook.com -

#93.生態危機.四|「先發展、後保育」理念落後兩者應該並行不悖

香港規劃師學會前會長譚小瑩表示,綠化帶的建設應是愈來愈回歸自然,減少以石屎或玻璃幕牆作建築材質,用以「回應」大自然。(歐嘉樂攝). 生態危機﹒ 於 www.hk01.com -

#94.2020台灣建築獎竹市關埔國小、動物園成奪獎地方政府最大贏家

台灣建築屆最高榮譽「2020台灣建築獎」12日頒獎,新竹市政府以「關埔國小」奪下首獎,更是今年唯一獲得最高獎項的地方政府,另,「新竹市立動物園」也 ... 於 www.chinatimes.com -

#95.台灣建築No.295:【2020第七屆台灣住宅建築獎】 - 詹氏書局

台灣建築 No.295:【2020第七屆台灣住宅建築獎】 ... 住宅建築獎今年已經是第七屆了,今年參選作品有168件,初選入圍的有49件,現勘作品17件,每一階段均呈現約1/3—1/4 ... 於 archbook.com.tw