升格直轄市條件的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林央敏寫的 桃園文學百年選 和新北市建築師公會的 新北建築:二百年建築足跡都 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化搶當第7都喊「不用修法」 政院:還需滿足1條件 - 蘋果日報也說明:彰化縣搶當「第七都」,縣長王惠美更說,「彰化縣升格不用修法、人口數早已達到升格直轄市法定門檻125萬人」。對此,行政院表示,還有第二個 ...

這兩本書分別來自遠景 和木馬文化所出版 。

東海大學 公共事務碩士學程在職進修專班 紀俊臣所指導 葉智章的 臺中縣市合併升格直轄市政府機制設計之取向 (2004),提出升格直轄市條件關鍵因素是什麼,來自於行政區劃、第三個直轄市、縣市合併升格、新臺中市政府。

最後網站林智堅拋新竹縣市合併楊文科贊成升格第七都 - 鉅亨則補充:根據《地方制度法》規定,升格直轄市要有二項條件,一、人口數達到125 萬人以上,二、在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區置之。

桃園文學百年選

為了解決升格直轄市條件 的問題,作者林央敏 這樣論述:

桃園是座充滿故事的城市,擁有豐富多元的族群文化,包括閩南、客家、原住民、新住民、眷村等文化聚集所在,歷經先民們的定根發展與時間洗練,成就出許多不同語言及族群豐富的文學創作,本書精選出1920-2020年間百年的文學作品,題材多樣,分有小說戲劇、散文、小品詩等,象徵桃園城市百年歷史的演變,呈現出桃園文學的多元面貌。 《桃園文學百年選》共選入10篇小說、1篇戲劇、12篇散文、25首小品詩,這些作品的文筆風格可概略分成寫實、浪漫、現代及後現代、超現實與象徵等五種主義,內容有抒情詠懷的、批判諷諭的、寫實記事的、頌讚鄉土的……,題材多樣,各具特色,都值得細細品味。

升格直轄市條件進入發燒排行的影片

桃園市升格為直轄市後,服務的公務員員額增加,一直以來辦公空間不足的問題更加嚴重。民眾洽公常常要跑好幾個地方,公務單位之間聯繫也很不方便。

市府對於第二行政園區地點,一直沒有明確提出選址優先順序。美英請問秘書處,究竟選址的條件是什麼? 別讓民眾繼續猜測,房價繼續飆漲。現況調整時也要考量行政效率,讓同性質的單位整併在一處。

20210419 桃園市議會第2屆第5次定期會

中壢區市議員 謝美英質詢【秘書處】

#桃園高鐵#中路特區#捷運綠線#桃園市政府#青埔特區

臺中縣市合併升格直轄市政府機制設計之取向

為了解決升格直轄市條件 的問題,作者葉智章 這樣論述:

行政區劃之良窳,攸關地方自治的品質,更直接影響到行政資源分配的利害關係,如地方建設、教育、治安、交通、環保、衛生等。臺灣地狹人稠,人口過度集中情形嚴重,城鄉發展差異日漸惡化。受到聚集所產生的經濟效果所吸引,人口更是不斷地往都市遷移,市區規模不斷擴張,為提供生活空間,持續地以擴大或新訂都市計畫或發展許可方式,把大量的非都市土地變成建地,以容納更多人口,形成惡性循環。民國39年重新劃分行政區域以來甚少更動,僅有臺北、高雄兩市併入部分鄰近鄉鎮升格為直轄市,新竹與嘉義升格為省轄市以外,其他就僅有不到30個鄉鎮因人口增多或為縣政府所在地而升格為縣轄市。然而社會及經濟環境卻是急遽變化,人口快速增加,久未

調整行政區域造成財政資源無法合理分配與有效運用,基層行政組織編制與人力資源調配,亦不符實際需求。且早期切塊設市觀點把直轄市與省轄市獨立出來,賦與較佳的自治條件,認為可以發揮「雁行效應」,造成人口及產業較不發達的縣,經濟結構更加處於弱勢,地方財政收入無法自給自足,區域發展差距也日益擴大。此外都會區的共同性課題,如土地規劃開發、交通運輸、環境保護等,因縣市分治而造成產業圈與生活圈的割裂,缺乏整體性的規劃,且因沒有常設的「都會區」行政階層及組織,僅賴都市計畫法及區域計畫及過去所完成的個別都會區建設計畫,均無法在單一法定行政組織內達成建設目標,而須透過區域合作以整合縣市間資源,並解決共同問題。然而因為

涉及多個地方政府,常受到行政層級及本位主義影響,在工作分工與經費分擔難以達成共識,所以絕大部分的構想並未能持續落實的去執行,以致於成效有限,實質建設推動困難,阻礙地方整體健全的發展。臺中縣市位於臺灣中部,在地理位置上,臺中市被臺中縣所包圍,彼此關係密不可分,誠如現任臺中縣長黃仲生所說的「蛋黃與蛋白」關係。臺中都會區會形成,主要是因臺灣省政府在中興新村成立後,許多省議會等省級機關成立在臺中縣市,臺中成為省府門戶後發展迅速,成為中部幾縣市的政治、經濟及文化中心。臺中市快速帶動毗連的臺中縣發展,地方開始倡議成立「第三個直轄市」,並獲得民國89年各組總統候選人一致的承諾,然而最早的構想僅想把臺中市獨自

升格而已,然而僅有163 K㎡僅比高雄市面積大一點,過小的都市規模不利於都市長期發展的,因此就有比照北高兩市併入鄰近鄉鎮市升格模式想法,不過學者批評這種方式是「劫貧濟富」,因為毗鄰縣市人口較多工商業較繁華地區被取走,該縣市剩餘地區只剩窮鄉僻壤,將落入永遠貧窮困境;而這個集三千寵愛都市,其有限腹地也會很快飽和。因此目前社會廣為接受的方案就是臺中縣市合併升格,並且期望這個新直轄市可以像火車頭一樣,帶動整個中部地區相關縣市的發展。一個僵化毫無生氣的政府組織體制,將導致競爭力低落,因應中國市場的掘起,與全球化趨勢的形成,政府面臨組織結構必須進行改革的關鍵期,這正是權責定位、組織再造重整的契機,政府組織

勢須朝向組織精簡、顧客導向及市場導向等面向進行革新。新「臺中市政府」的組織架構將與臺北市與高雄市兩個直轄市現有組織有所不同,以職權與功能角度去構思與定位地方政府最適合的組織設計,並從行政革新與政府改造觀點釐清縣市政府應扮演的角色定位,以建立主動積極、權責相當、績效導向的行政組織體,才符合國內外政經濟情勢及民眾需求。此外,現有地方制度只有直轄市與省轄市才有區公所這個行政組織,區公所的組織設計及職權功能,與一般鄉鎮市公所有非常明顯的區別,原本臺中縣所屬的21個鄉鎮市公所,因為縣市合併升格直轄市後,需轉變為區公所,如果只是現有區公所的複製品,這將造成臺灣地方自治制度嚴重的傷害,因此必須宏觀的規劃「區

公所」的組織與職權,組成真正具有執行能力的區公所,亦是本論文的研究重點。

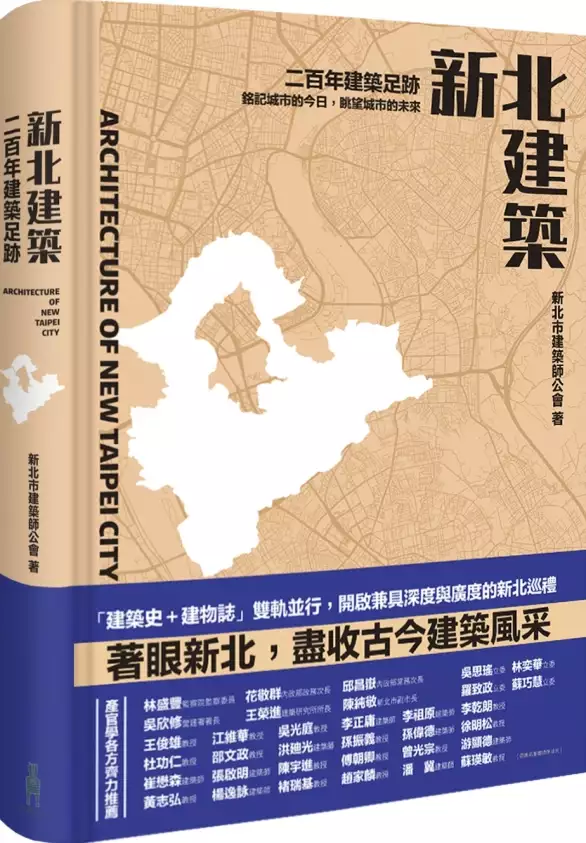

新北建築:二百年建築足跡

為了解決升格直轄市條件 的問題,作者新北市建築師公會 這樣論述:

銘記城市的今日,眺望城市的未來 著眼新北,盡收古今建築風采 「建築史+建物誌」雙軌並行,開啟兼具深度與廣度的新北巡禮 這是一本古今建築圖錄,更是一部城市景觀發展史, 邀請你一起從建築設計的視角,觀看新北大都會的繁盛發展。 走在新北街道上,你可曾想過:眼前這棟建築從何而來?為何它是這般形貌?設計者寄託了何種理念、何種期盼?甚至連你身在其中所體驗到的空間感,是否也經過了設計師精密的計算? 新北市境內擁有山、海、川、平地等多元的自然地貌,從而衍生出漁、農、礦、工、商及服務業等相異的產業性質,加上建築法規訂立、興建技術發展、理論主義日新月異等政治、人文、科技因素影

響,從而造就出新北市容的獨特風格——既都市又鄉土、既古又今、既中又外。 新北市建築師公會以專業發聲,廣邀眾多建築師探討新北建築的特色與意義,思考在城與鄉、人文與自然共融的環境條件下,新北建築物應呈現出何種樣貌,又能與人產生何種互動;並且,試圖為日漸緊張的人與環境之關係提出解方,為都市開發的方向提供良策,也為個人的生活空間勾勒舒緩的輪廓。 本書共收錄8篇論文與95則建築物誌,邀集李乾朗、徐明松等知名建築研究者,與李祖原、姚仁喜、潘冀等數十位第一線建築師,分別宏觀、微觀新北建築的脈絡,成就兩大論述系統: ■ 新北建築論述 由古至今分為:史前、荷西、明清、日治、光復初期、

十大建設後初期、921地震後時期近20年,透過清晰的時間軸,探源新北建築的風格變化。 ■ 新北建築誌 廣納全市29區各式建築:古蹟、學校、商場、醫院、商業大樓、住宅社區、公共設施,嚴選最具代表性者,說明其設計考量與用意。 本書不僅收羅各式新北經典建築,更透過深度的時空梳理,讓人一睹這座城市的生命空間演化。 本書特色 ‧聚焦全台最大的都會區,專為新北而寫的建築百科 ‧建築史、建築誌一次讀全,時間的深度、空間的廣度俱足 ‧嚴選95處最具代表性建築,類型齊全 ‧為都市發展與更新規劃提供專業解方 產官學各方齊力推薦(依姓名筆畫排序) 林盛豐 監察

院監察委員 花敬群 內政部政務次長 邱昌嶽 內政部常務次長 吳欣修 營建署署長 王榮進 建築研究所所長 陳純敬 新北市副市長 吳思瑤 立委 林奕華 立委 羅致政 立委 蘇巧慧 立委 王俊雄 教授 江維華 教授 吳光庭 教授 李正庸 建築師 李祖原 建築師 李乾朗 教授 杜功仁 教授 邵文政 教授 洪廸光 建築師 孫振義 教授 孫偉德 建築師 徐明松 教授 崔懋森 建築師 張啟明 建築師 陳宇進 教授 傅朝卿 教授 曾光宗 教授 游顯德 建築師 黃志弘 教授 楊逸詠 建築師

褚瑞基 教授 趙家麟 教授 潘 冀 建築師 蘇瑛敏 教授

升格直轄市條件的網路口碑排行榜

-

#1.升格直轄市條件在PTT/Dcard完整相關資訊

直轄市 (中華民國) - 维基百科,自由的百科全书直轄市是中華民國的第一級行政區劃,由行政院直轄;根據《地方制度法》的規定,在人口聚居... 超過二百萬之縣,在尚未升格為 ... 於 culturekr.com -

#2.台灣縣市都想升格!新竹縣市要合併?有什麼阻礙?升格直轄市 ...

2.縣市人口達125 萬+ 特殊發展條件. 但因為政治、經濟、文化及都會區發展,有其特殊需要。所以可以再經行政院核定後升格直轄市。在過去台南縣市 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#3.彰化搶當第7都喊「不用修法」 政院:還需滿足1條件 - 蘋果日報

彰化縣搶當「第七都」,縣長王惠美更說,「彰化縣升格不用修法、人口數早已達到升格直轄市法定門檻125萬人」。對此,行政院表示,還有第二個 ... 於 tw.appledaily.com -

#4.林智堅拋新竹縣市合併楊文科贊成升格第七都 - 鉅亨

根據《地方制度法》規定,升格直轄市要有二項條件,一、人口數達到125 萬人以上,二、在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區置之。 於 news.cnyes.com -

#5.各項基礎條件具備桃園縣103年底升格直轄市 - 天天要聞

各項基礎條件具備桃園縣103年底升格直轄市. 記者周佩虹/臺北報導. 在人口、工業產值及各項基礎條件具備的情況下,行政院會3日通過由內政部函送之桃園縣改制直轄市 ... 於 www.bg3.co -

#6.地方治理: 變革、創新與實踐 - 第 122 頁 - Google 圖書結果

10 內政部「縣市改制直轄市審查會議」之共識原則主要有六項:一、在人口條件上, ... 嗣後,桃園縣再於2014年正式改制並升格 何提升城市的國際競爭力與建構優質都市生活的 ... 於 books.google.com.tw -

#7.獨厚大新竹升格事態嚴重- 國家政策研究基金會

蓋立法原意是明定「人口數」為必要條件,其他條件為充分條件。因此,在人口數為改制直轄市之必要條件下,如果台灣任何縣(市)試圖申請改制,須先將 ... 於 www.npf.org.tw -

#9.擴大直轄市臺灣國土再造的歧路| 台灣新社會智庫全球資訊網

此次修正條文的重點,主要在於賦與縣市單獨改制或合併升格為直轄市的法源 ... 稅收入亦自然較為豐沛,依〈地方制度法〉第四條關於直轄市設立條件之 ... 於 www.taiwansig.tw -

#10.再提新竹推動升格直轄市林智堅:不分藍綠共同的目標 - 鏡週刊

新竹市長林智堅昨(6)日提出「大新竹」縣市合併議題,不過內政部民政司副司長鄭英弘回應,新竹縣市人口合併後,仍不足地方制度法規定125萬人等條件。 於 www.mirrormedia.mg -

#11.保衛升格直轄市125萬人門檻!新設籍彰化可領3000 - 風傳媒

保衛升格直轄市125萬人門檻!新設籍彰化可領3000、符合1條件加碼贈1萬 ... 彰化縣府3月14日至6月30日推動「來彰有禮」專案,外縣市遷入、入境遷入或初設戶籍 ... 於 www.storm.mg -

#12.直轄市新聞 - 好房網News

... 不休,滑梯越溜越快,今年2月人口已經降到125萬2997人,較1月又少了1311人,以這個速度下去,恐怕不到6月就會跌破125萬人大關,讓不少人擔憂喪失升格直轄市條件。 於 news.housefun.com.tw -

#13.彰化爭取升格人口達標行政院:還有第二條件待評估 - 菱傳媒

依《地方制度法》第4條規定,升格為直轄市有2個條件,分別有人口聚居數達到125萬以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要的地區,才 ... 於 rwnews.tw -

#14.將升格直轄市人口門檻降至100萬人以上,使新竹縣市合併升格 ...

提議內容或建議事項. 目前地方制度法規定在人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要之地區置之。 若將人口條件降至100萬人以上則新竹 ... 於 join.gov.tw -

#15.以下有關五個直轄市改制升格過程 - 阿摩線上測驗

直轄市 政府之組織0 by 公職◇行政法(包含行政程序法等) ; 最佳解! ; Ellen Bie 高一上(2013/03/29) 地制法第4條~ 直轄市設置條件:200 萬人以上--->.....觀看完整全文,請先 ... 於 yamol.tw -

#16.「達人口門檻又免合併」藍綠民代齊喊彰化縣優先升格 - CTWANT

民進黨立委黃秀芳表示,升格直轄市攸關彰化縣未來的發展,現在提出升格的縣市中,彰化縣「最夠格」,除了符合《地方制度法》規定125萬人口的升格條件 ... 於 www.ctwant.com -

#17.直轄市 - 中文百科知識

設立條件. 重慶市 成立直轄市主要要具備以下條件: 1、明顯的區位優勢和經濟政治優勢, ... 1949年,中華民國政府播遷來台,增設直轄市有:台北市(1967年升格)、高雄 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#18.縣市合併改制 - 亭仔腳ㄟ地方治理

近日新竹縣市合併升格案提出後,彰化縣升格為直轄市的議題也被縣長王惠美 ... 真厚工ê工課,其實彰化縣這馬ê人口數會當符合改制直轄市ê條件,但是彰化縣目前並無改制ê ... 於 localtw.org -

#19.台北縣、桃園縣及台中縣市升格直轄市相關問題之探討

因為目前根據我們地方制度法第四條第一項,升格直轄市的基本條件是人口一百二十五萬人以上以及財政、經濟、政治、交通等等區域發展部是一個地區升格的重要條件。 於 books.google.com.tw -

#20.縣市升格整併區內政部提四條件(2009-04-08) - 臺灣原住民族 ...

內政部表示為了提升行政效能,合併改制的直轄市內的鄉鎮市區,必須進行整併,提出整併條件,不過內政部也表示,現行的北市和高市兩個直轄市,沒有實施區自治而且也運作良好 ... 於 www.tipp.org.tw -

#21.新竹市超越六都幸福指數獲全國第一

新竹市長林智堅表示,竹市超越直轄市榮登全國第一,要感謝市民的勤奮和努力,市府 ... 共同生活區新竹縣一起共好,希望大新竹早日合併升格,成為半導體產業最佳後盾。 於 www.0968797090.com.tw -

#22.縣市改制10年/縣市合併升格影響基彰嘉年輕人就業意願

台中市升格直轄市,鄰近彰化縣雖號稱百萬人口大縣,但從彰化縣民政處的 ... 不願北漂就業的年輕人,考量薪資及勞動條件,大都會往南科尋找工作機會。 於 bulletin.dyu.edu.tw -

#23.蘇煥智維新觀點》彰化縣升格直轄市好嗎? - 新浪新聞

目前可能的解釋是,彰化縣人口雖然已經超過門檻,但是否符合「且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設直轄市。」的條件?小英政府 ... 於 news.sina.com.tw -

#24.公共政策與地方治理:地方自治論文集 - Google 圖書結果

伍、結論 2009 年 6 月 23 日,內政部召開縣市升格改制計畫審查會議,決定北中高三大都會區各拿到一張直轄市入門票。根據審議結果,台北縣、台中縣市及高雄縣市合併升格均 ... 於 books.google.com.tw -

#25.彰化要升格為直轄市?縣長:將送出計畫書

王惠美說,升格條件最好是彰化縣,不用修法,人口數也夠,條件也夠,特別是總統蔡英文很關心的風力發電產業,有80%在彰化,加上隱形冠軍、各項產業發展, ... 於 www.epochtimes.com -

#26.「升格直轄市條件」懶人包資訊整理(1)

升格直轄市條件 資訊懶人包(1),,2010年中華民國縣市改制直轄市,俗稱五都改制、五都升格、或逕稱為縣市合併,為中華民國政府調整其行政區劃,將原臺灣省轄部份縣市 ... 於 1applehealth.com -

#27.彰化也喊升格成第七都「無須修法,當仁不讓」 - Tvbs新聞

彰化縣立委不分藍綠召開記者會,強調彰化縣具備升格直轄市條件且人口符合《地方制度法》,盼中央優先考慮。(圖/TVBS). 於 news.tvbs.com.tw -

#28.為何彰化有自信比新竹先升格? 從升格計畫書一窺縣長王惠美 ...

據《信傳媒》掌握之《彰化縣改制直轄市計畫書》,內容強調彰化縣人口已超過125萬人,在人口、政治、經濟及文化等各方面均符合改制之各項條件。 於 www.cmmedia.com.tw -

#29.彰化拚升格第七都人口數達標政院:還需滿足第2條件待審

政治中心/綜合報導彰化八卦山大佛(圖/資料照片,圖源:Wikipedia,攝影者林高志) [廣告] 請繼續往下閱讀近期新竹縣市合併升格成直轄市的議題再度 ... 於 times.hinet.net -

#30.彰化拚升格第七都人口數達標政院:還需滿足第2條件待審

彰化八卦山大佛(圖/資料照片,圖源:Wikipedia,攝影者林高志). 近期新竹縣市合併升格成直轄市的議題再度浮上檯面,朝野間為《地方制度法》修法爭論 ... 於 www.taiwanhot.net -

#31.縣市合併六都變九都?「竹竹併」成網友關注焦點

根據現行《地方制度法》第4條規定,縣市升格為直轄市的兩要件為「人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設 ... 於 udn.com -

#32.建議修改《地制法》 將升格直轄市門檻降為100萬人!竹縣市 ...

根據《地方制度法》規定,升格為直轄市的條件,首先人口數必須達到125萬人以上,其次是在政治、經濟、文化等有特殊需要的地區。 於 www.chinatimes.com -

#33.獨厚大新竹升格事態嚴重| 焦點新聞| 20211221

蓋立法原意是明定「人口數」為必要條件,其他條件為充分條件。因此,在人口數為改制直轄市之必要條件下,如果台灣任何縣(市)試圖申請改制,須先將 ... 於 m.match.net.tw -

#34.論直轄市與縣市公投合併升格*

縣市基於人事權及財政權擴張而期待升格為直轄市,再加入都會社區發展(廣域 ... 而地方財政健全之條件為:(1)應有法定之收入,(2)應有自行決定支. 於 pa.ntpu.edu.tw -

#35.桃園升格改制時須逾2百萬人 - Taiwan News

(中央社記者謝佳珍台北6日電)桃園縣人口在6月衝破200萬人,跨過升格準直轄市門檻後,出現遷出潮,根據內政部統計至今天的資料顯示,已跌至200萬1649人。 於 www.taiwannews.com.tw -

#36.臺中縣(市)合併改制計畫(核定本) - 內政部

合計為2,627,991 人,如予合併早已超越改制為直轄市的條件門檻,而在行政區域內除 ... 院校,且臺中縣之大專院校中,多為工專或技術學院升格而成之科技大學,臺中市則. 於 ws.moi.gov.tw -

#37.人口流失嚴重彰化升格直轄市恐夢碎 - 華視新聞網

因為人口流失嚴重,造成彰化縣想升格直轄市,恐怕夢碎! ... 送交規劃書給內政部,當時人口數為125萬5000多人,符合升格條件人口125萬人的門檻。 於 news.cts.com.tw -

#38.升格直轄市條件王金平:南縣市合併升格直轄市 - JVVX

王金平:南縣市合併升格直轄市條件有距離(中央社記者張榮祥臺南市27日電)政府規劃「3 都15縣」,臺南縣市合併升格直轄市可能落空,臺南市長許添財大為不滿,立法院長 ... 於 www.cheshirport.co -

#39.彰化搶當第7都內政部:已收到升格直轄市計畫書依地制法辦理

近日縣市合併升格議題引發關注,彰化縣長王惠美昨天說,升格條件最好是彰化縣,不用修法,不僅人口數夠、條件也夠,已將升格計畫書送出,希望內政部 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#40.竹竹合併目的?國民黨團:「一字神功」讓屆滿市長繼續選

針對民進黨定調修改《地方制度法》推動新竹縣市合併升格,今(21)日送進立法院 ... 中的「且」字,修改為「或」字,換句話說,柯建銘總召將升格直轄市2個條件中,人口 ... 於 beanfun.com -

#41.立委促縣市升格優先納入彰化帶動中部發展| 中央社

... 民進黨籍的彰化縣立委黃秀芳等人今天說,彰化縣符合地方制度法中,125萬人的直轄市人口條件,且是中部重要都市,政府考量升格直轄市議題時, ... 於 newtalk.tw -

#42.彰化爭取升格政院:除人口達標還有1條件 - 自由時報

2021年12月30日 — 依地制法第4條規定,人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設直轄市。 針對彰化縣再次提出升格申請,羅秉成 ... 於 news.ltn.com.tw -

#43.對於台灣將從原本「六都」變成「九都」,您怎麼看? | 投票結果

民進黨立院黨團近日連署修《地方制度法》,若順利修法通過,包括新竹縣市、雲嘉嘉合併,以及彰化縣都符升格為直轄市的條件,台灣將從原本「六都」 ... 於 vote.nownews.com -

#44.直轄市改制十年,改對了嗎? - 工商時報

2010年,台灣地方自治實施60年來最大變革:直轄市改制、縣市合併。當年,除了首都台北市不變,新北市、台中市、台南市、高雄市,單獨改制或合併升格; ... 於 ctee.com.tw -

#45.林智堅的司馬昭之心-竹竹合併升格直轄市,民進黨會蠻幹?

依據《地方制度法》規定縣市合併升格直轄市人口數門檻為125萬,竹竹合併後人口 ... 可見人口只是其中的一個基本條件,在其他條件中尚有政治、經濟及文化,還有都會區域 ... 於 www.viewpointtaiwan.com -

#46.張花冠提縣市合併內政部:嘉義縣市未達改制直轄市條件 - 民報

至於縣市合併改制直轄市,內政部說,依《地方制度法》第4條規定,人口聚居須達125萬人以上,且須在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#47.盲目升格直轄市- 台灣法律網-劉孟錦律師事務所

行政院會日前同意桃園縣在年底改制為直轄市,由於預期升格後的諸多好處,特別是統籌 ... 如果有些縣市真的不具工商開發的條件,政府必須適度挹注、並輔佐青壯農民擴大 ... 於 www.lawtw.com -

#48.台北縣、桃園縣及台中縣升格為院轄市相關問題之探討

亡 A 士一章緒論第二節國直轄市的法制沿革我國的直轄市又稱直轄市或特別市,其在不同歷史 ... 其中,首都及人口超過一百萬二項規定,則一直被列爲升格直轄市的主要條件。 於 books.google.com.tw -

#49.由新竹縣市升格之議談放直轄市一馬 - 獨家報導

就在今年臺灣六都形成十週年,臺灣許多公共行政專家正在檢討六都升格是否妥適之際,在這個月六號新竹市長林智堅突然拋出「新竹縣市合併升格直轄市」, ... 於 www.scooptw.com -

#50.立法院-大新竹合併升格為直轄市相關問題之探討

(四)對此議題內政部就目前法規指出,地方制度法規定達125萬人等條件後得設直轄市,但目前新竹縣市加總後人口約102萬餘人,條件仍不足。除了人口數要達最低門檻外,在政治 ... 於 www.ly.gov.tw -

#51.彰化縣拚升格直轄市,羅秉成:進行第2項條件審查 - 實報實消

彰化縣目前人口約有125萬人,恰好符合直轄市人口門檻,行政院發言人羅秉成今日表示,彰化縣升格案滿足第一項人口條件,目前正在進行第二項條件,亦即是否 ... 於 truereports.com.tw -

#52.[新聞] 藍綠齊呼彰化升格直轄市不需修法達人口- geography

國策顧問、前彰化縣長翁金珠指出,彰化是六都以外人口最多、人口密度最高的縣市,不僅符合改制直轄市條件,彰化縣人口已經超過125萬人,依據2016年 ... 於 pttstudy.com -

#53.六都升格浮濫台灣直轄市比中國多 - 今周刊

近日內政部初審通過桃園縣改制,桃園預定將於民國一○三年十二月二十五日升格為直轄市;換句話說,兩年後,台灣將會出現第六個直轄市,全國的行政區域 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#54.彰化拚升格第七都人口數達標政院:還需滿足第2條件待審 - ASPN

近期新竹縣市合併升格成直轄市的議題再度浮上檯面,朝野間為《地方制度法》修法爭論不休。針對升格議題,彰化縣府近日已再度送出升格申請,盼能搶在 ... 於 www.aspn.media -

#55.臺灣再添直轄市 - 维基新闻

【2009年6月29日讯】. 中華民國行政院當地時間中午宣佈:臺南市縣通過合併改制直轄市案。連同上週確定升格的臺北縣、臺中市縣及高雄市縣,明年起臺灣地圖出現5個直轄市 ... 於 zh.m.wikinews.org -

#56.升格直轄市條件

關於「升格直轄市條件」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 直轄市改制十年,改對了嗎? | 邱莉燕| 遠見雜誌。 2020年5月28日· 2010年,台灣地方自治實施60年來最大 ... 於 traveltagtw.com -

#57.彰化縣爭升格第7都王惠美:免修法已達條件

彰化縣力拚成為的第7都,縣長王惠美今(27)日表示,彰化縣的人口數已經達到升格直轄市的法定門檻125萬人,不用修法就可以升格,已發文送交內政部審議 ... 於 news.pts.org.tw -

#58.臺中縣、市改制直轄市之政策研究

市,具備充分的直轄市條件及內涵,但政府長期以來,北部有臺北市、南部 ... 2 臺中市政府《臺中市升格直轄市修訂地方制度法第四條說帖》2007.05。 於 rdnet.taichung.gov.tw -

#59.新竹市超越六都幸福指數獲全國第一

新竹市長林智堅表示,竹市超越直轄市榮登全國第一,要感謝市民的勤奮和 ... 區新竹縣一起共好,希望大新竹早日合併升格,成為半導體產業最佳後盾。 於 www.cthouse777.com -

#60.地方制度法§4-全國法規資料庫

人口聚居達一百二十五萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設直轄市。 縣人口聚居達二百萬人以上,未改制為直轄市前,於第三十四條、第五 ... 於 law.moj.gov.tw -

#61.縣市改制升格直轄市之網站無障礙標章異動處理原則

為因應103年12月25日桃園縣政府改制升格為直轄市後,部分持續服務民眾機關網站之「機關名稱」、「網站名稱」、「網址」可能與原申請之無障礙標章網站之「機關 ... 於 accessibility.ncc.gov.tw -

#62.縣市拚升格兼顧均衡發展

依地方制度法規定,想升格為直轄市,除了人口必須達到一百二十五萬人以上,在政治、經濟、文化及都會區域發展上,也要有特殊需要。銘傳大學公共事務學系助理教授陳朝建說: ... 於 www.mdnkids.com -

#63.升格直轄市條件在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

萬之縣,在尚未升格為直轄市之前或政治、經濟、文化及都會區域發展條件未符合改制直轄市時,經行政院... ... 【決策幕後】台灣為何急急推縣市升格?|天下 ... 於 timetraxtech.com -

#64.五直轄市升格後跨區域整合治理之新課題與願景:國土規劃觀點

回顧五直轄市升格前夕臺灣國土規劃中跨域整合之內容,依據行政院經建會都 ... 臺南縣市兩者合併仍未達200 萬,1 先天條件可說不甚理想。也因此,於民國98. 於 pa.nccu.edu.tw -

#65.嘉義縣市合併改制直轄市 - 台中學研究中心

嘉義縣市、新竹縣市尚未達到法定改制直轄市的條件。 2021連署. 近來網路流傳一份「雲嘉嘉合併升格」連署書,雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠今天受訪 ... 於 taichung2050.pixnet.net -

#66.立委促縣市升格優先納入彰化帶動中部發展 - 中華日報

... 七日召開記者會表示,彰化縣符合地方制度法中,一百二十五萬人的直轄市人口條件,且是中部重要都市,政府考量升格直轄市議題時,應將彰化為第一優先。 於 www.cdns.com.tw -

#67.懶人包/台灣第七都?大新竹拚合併升格優缺點影響一次看

升格直轄市 規定有哪些規定?根據現行的地方制度法第四條,「人口聚居達125萬人以上,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要之地區得設 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#68.縣市合併六都變九都聲量飆!網憂「竹竹併」西半部兩縣徹底邊緣

根據現行《地方制度法》第4條規定,縣市升格為直轄市的兩要件為「人口聚居 ... 有可能達成升格直轄市條件;同樣受到熱議的還有「雲林縣與嘉義縣市」, ... 於 city.gvm.com.tw -

#69.台北縣、桃園縣及台中縣市升格直轄市相關問題之探討

表6-2 台中市政府升格直轄市前後編制員額預估比較表……………….176 ... 量表之中,針對升格為直轄市的充分條件「內政部簽辦以及行政院的核定」. 以及必要條件「人口數、 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#70.藍黨團酸綠修《地制法》:一字神功

中的「且」字,修改為「或」字,換句話說,柯建銘總召將升格直轄市2個條件中,人口必須超過125萬,以及「且」在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#71.未來縣市升格改制為直轄市之「區」制度問題評析 - 隨意窩

內政(評) 098-181號 October 7, 2009. 今年年中行政院召開會議,已核定自民國九十九年底台北縣改制升格為直轄市,台中縣市、台南縣市分別合併升格為 ... 於 m.xuite.net -

#72.整理包/台灣「第七都」來了!大新竹合併升格QA一次看懂

林智堅認為竹竹合併後升格直轄市,有機會能獲得更多中央統籌分配款,他 ... 是迫切的議題,提升地方政府治理規模,要各項條件成熟、符合人民共識。 於 www.setn.com -

#73.[新聞] 藍綠齊呼彰化升格直轄市不需修法達人口門檻

國策顧問、前彰化縣長翁金珠指出,彰化是六都以外人口最多、人口密度最高的縣市,不僅符合改制直轄市條件,彰化縣人口已經超過125萬人,依據2016年 ... 於 www.pttweb.cc -

#74.林智堅拋出「新竹縣市合併升格第七都」,背後有藏不住的政治 ...

原本不被認為有升格條件的台南市,在當時南北及藍綠平衡的考量下,最後一刻以「歷史文化優勢」升格直轄市,民進黨也樂見台南縣、市合併升格,化解當時 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.彰化縣升格過不過政院:人口雖達標,但還要符合1條件

竹竹合併案話題不斷,彰化縣政府則是在日前搶先向內政部提出升格計畫書, ... 的第一條件,但還有第二個條件要審查,內政部會依程序辦理,直轄市升格 ... 於 www.upmedia.mg -

#76.彰化申請升格政院:內政部主責審查再報院核定 - 中央社

羅秉成說,依照地方制度法第4條規定,升格為直轄市有2個條件,分別是人口數達到125萬,且在政治、經濟、文化及都會區域發展上,有特殊需要的地區。 於 www.cna.com.tw -

#77.彰化搶升格第7都內政部:已收到改制直轄市計畫書依地制法辦理

民進黨籍的彰化縣立委黃秀芳、陳秀寳、陳素月與彰化縣升格直轄市促進會籌備會日前指出,彰化人口符合地制法中,直轄市人口為125萬人的條件,最有條件 ... 於 today.line.me -

#78.Re: [請益] 台中/新竹/高雄發展潛力討論- 看板home-sale

... 市發展至今,台中早已發展出台北高雄那種直轄市規模升格後,仍持續發展 ... 資源相對不多但靠自身發展,可以有今日規模關鍵還是天生條件優異南來 ... 於 pttcareers.com -

#79.直轄市(中華民國) - 维基百科,自由的百科全书

直轄市 是中華民國的第一級行政區劃,由行政院直轄;根據《地方制度法》的規定,在人口聚居達125萬 ... 在尚未升格為直轄市之前或政治、經濟、文化及都會區發展條件未符合改制直轄市 ... 於 zh.wikipedia.org -

#80.五都-七區格局與地方自治健全發展

1直轄市. 18縣. 4市. 71年. 2省. 2直轄市. 18縣319鄉鎮市. 5市(基、竹、中 ... 民國68年07月高雄市升格為直轄市 ... 縣的人口條件為200萬人以上,原則上要改制直. 於 research.ncnu.edu.tw -

#81.柯建銘放寬升格直轄市條件藍委諷:那花東、金門也能申請

總統蔡英文拋出新竹縣、新竹市合併升格,並由民進黨團總召柯建銘提出修改地方制度法,將縣市升格為直轄市,需滿足人口達到125萬、以及有地方發展需求 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#82.桂宏誠/修法「一字連城」 彰化升格勢在必行 - 雲論

《地制法》的一字修法若獲通過,彰化縣即符合人口數達一百廿五萬人「得設直轄市」的法定條件。日前彰化縣府已提案並經縣議會同意升格直轄市, ... 於 forum.ettoday.net