北藝大動畫系111的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦南雲治嘉寫的 和風色彩配色圖表 優美詞彙與雅致配色 和米村傳治郎的 科學真有趣!孩子最想知道的科學疑問200+都 可以從中找到所需的評價。

另外網站北藝大動畫系也說明:關渡國際動畫節; 大師工作坊111學年度特殊選才錄取標準國立臺北藝術大學動畫學系: 入學方式: 不須學測成績,多為資料審查和面試。各校系招生辦法不同, ...

這兩本書分別來自北星 和雅書堂所出版 。

國立臺北藝術大學 舞蹈研究所 林亞婷所指導 袁文彬的 傳統與記憶:廣東梅州客家傳統舞蹈席獅、杯花和船燈的演變 (2021),提出北藝大動畫系111關鍵因素是什麼,來自於客家舞蹈、傳統、社會記憶、文化再生產、新傳統舞蹈。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 王雅倫、盧福壽所指導 陸偉真的 「鏡」觀之相─李小鏡的人體意象之建構 (2020),提出因為有 數位影像、後攝影、人體意象、身分認同、烏托邦的重點而找出了 北藝大動畫系111的解答。

最後網站【轉知】國立臺北藝術大學111學年度學士班「特殊選才」及 ...則補充:(一)「特殊選才」招生管道: 1、招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫 ...

和風色彩配色圖表 優美詞彙與雅致配色

為了解決北藝大動畫系111 的問題,作者南雲治嘉 這樣論述:

這本配色書細說著令人想珍惜的日語 表現出詞彙裡蘊含的形象 本書閱讀要領 透過優美的日語營造和風形象本書運用色彩傳達出令人想珍惜保留的160種日語意境。即便只閱讀了詞彙和涵義,語意形象即浮現在腦海。 探尋增添生活樂趣的傳統色彩本書從許多傳統色彩中,挑選收錄仍可運用於現代生活與設計的色彩。大家能應用在以傳統色彩妝點的包裝、雜貨和裝潢配色。 挑選運用在日本圖像中的形象本書分析繪畫與和服的色彩,提取其中的色彩形象,讓大家輕鬆將這些色彩應用於設計中。

傳統與記憶:廣東梅州客家傳統舞蹈席獅、杯花和船燈的演變

為了解決北藝大動畫系111 的問題,作者袁文彬 這樣論述:

隨著社會的變遷,客家舞蹈在當代已經形成自身的發展邏輯,從過去的傳統到現代,多元文化的發展以及全球化客家文化的在地性衍生,客家舞蹈的發展與內涵也逐漸邁向新的階段。它的論述和探討不再侷限於客家舞蹈本身的發展,而是涉及地域政治、經濟和藝術審美觀念的轉變。客家文化的論述也呈現出跨國性和多樣性,遷徙到海外的客家族群融合著當地的文化,海外客家文化發展也衍生出「混雜hybridity」的多元發展軌跡,中國在80年代以後閩粵贛區域的經濟發展,加之文化政策的落實,文化開始形成自己的輪廓和脈絡。在前期(海外)學者研究和國內的文化架構基礎上,客家舞蹈的發展和邏輯涉及到全球化、政治、經濟、傳統和變遷等面向。

研究者選取了具有共性地域作為研究取徑,關注「客家大本營」梅州正統的傳統舞蹈發生與發展,運用文化再生產理論解析其地域性和共性如何在輾轉的社會與全球客家環境中產生效用與對策,希望經由傳統舞蹈形成脈絡的分析,在傳統和現代、改革和創新因素中所面臨的境遇,運用動作分析其舞蹈形式和傳統文化的體現,在面對政治和經濟的槓桿下,傳統與現代文化抉擇在社會記憶中客家文化的認可和接受,在具體境遇中傳統舞蹈如何向舞臺舞蹈轉變,客家舞蹈如何傳承客家和宣揚客家。在中國舞蹈教育下當代客家舞蹈發展形態和樣式,受到中國舞蹈教育的影響,客家舞蹈從文化中衍生出具有族群的舞蹈形式,在傳統和現代之間如何的形塑出具有時代意義的客家

新傳統舞蹈。

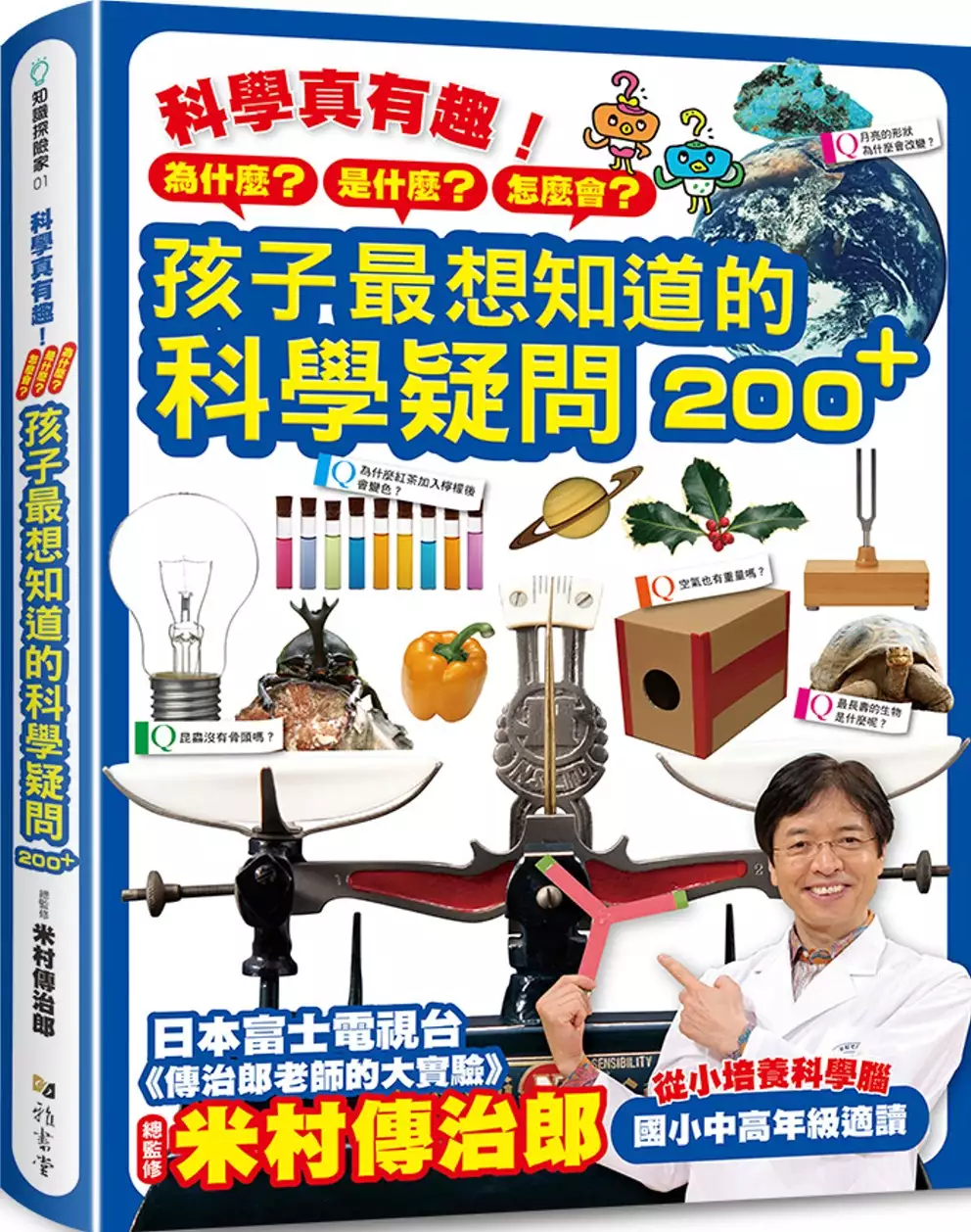

科學真有趣!孩子最想知道的科學疑問200+

為了解決北藝大動畫系111 的問題,作者米村傳治郎 這樣論述:

分成「生物」、「人體」、「地球.宇宙」、「日常生活」四大領域 列舉並解答孩子們生活上的科學疑問! 日本最受歡迎的科學製作人「米村傳治郎」老師, 帶領孩子從有趣的體驗中學習知識! ●從孩子身邊的事物衍生出的「為什麼」 魚會睡覺嗎?葉子為什麼是綠色的? 為什麼要吃蔬菜?電池裡有電嗎?流星是什麼? 蒐集與孩子生活相近的疑問,以簡單易懂的方式解答, 讓孩子一步一步認識世界與自己的身體! ●透過實驗、實作獲得答案 本書設計多樣實驗與遊戲,讓孩子從做中學習, 透過親手製作、遊玩、觀察, 在獲得樂趣的同時學習新知識! ●日本知名科學製作人監

修,輕鬆愉快學習 本書由活躍於各大電視節目、熱心推廣科學樂趣的名製作人, 「米村傳治郎」老師監修。 精心設計如空氣砲、造雲、紙迴力鏢等實驗, 讓科學不再艱澀難懂,而是新奇有趣的體驗!

「鏡」觀之相─李小鏡的人體意象之建構

為了解決北藝大動畫系111 的問題,作者陸偉真 這樣論述:

回顧近世紀的攝影藝術,不斷地受到科技發展的追迫,其創作型態從「影像」慢慢地轉變成「擬像」,李小鏡(Daniel Lee)數位影像時期的“人-獸”後製,經由人造影像的「混搭與重組」,宣告了跨域、跨界、跨文化的可能,在攝影界面上賦予了更多的感官自由和情境想像,攝影師從複製真實的單純角色愈來愈接近「合成影像式導演」的全能個體。李小鏡利用人-獸形象的轉換,選擇(自)肖像、群像、身體影像,藉由臉孔與人體的拼組和變形產生個體的特異性,及身體及其擬態的互動,取代了各物種的身分同一性,模糊了自身認同的歸屬感、消弭了階級與性別間的界線,追尋烏托邦式的平等樂園。

本文大致分為四點來探討:1、針對李小鏡生平背景與藝術創作的演進描述與分析。2、從李小鏡的作品中去思考其所呈現後攝影的現象。3、探討李小鏡影像中的人體意象所顯露出對生命與權力的慾望,進而探討其中所呈現出女體姿態的問題。4、從李小鏡的肖像去思考「臉孔」中“人─獸”的圖像意義,討論其展出所呈現的流變,場域擴展與技術革新之聯繫。

想知道北藝大動畫系111更多一定要看下面主題

北藝大動畫系111的網路口碑排行榜

-

#1.國立高雄師範大學

高師大落實大學社會責任榮獲2022天下大學公民講永續大學Top 25公立一般中型大學組-第五 ... 111學年度第二學期「日間部研究所及大學延畢生」學分費繳費期限至3月31日, ... 於 w3.nknu.edu.tw -

#2.112年國立臺北藝術大學個人申請 - University TW

提供112年國立臺北藝術大學個人申請級分檢定資料、篩選資料、招生名額...等,並提供111年篩選分數作參考. 於 university-tw.ldkrsi.men -

#3.北藝大動畫系

關渡國際動畫節; 大師工作坊111學年度特殊選才錄取標準國立臺北藝術大學動畫學系: 入學方式: 不須學測成績,多為資料審查和面試。各校系招生辦法不同, ... 於 trubappuizhevsk.ru -

#4.【轉知】國立臺北藝術大學111學年度學士班「特殊選才」及 ...

(一)「特殊選才」招生管道: 1、招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫 ... 於 site.hs.ntnu.edu.tw -

#5.【展覽活動2023懶人包】3-5月全台-台北台中高雄..十大熱門 ...

全台展覽活動2023推薦~GO》 北投三層崎花海&##127804;、竹子湖海芋季、內湖草莓季、臺灣國際陶藝雙年展、碧潭水舞光雕秀、三芝櫻花季、彩色海芋季、 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#6.111學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章

111 學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章 · 北藝獨招 · 美術學系 · 劇場設計 · 新媒體藝術 · 動畫學系. 於 yixinart.org -

#7.北藝大獨招簡章. 北藝大分數[HY1D7I9]

111 學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章; 輕鬆抓到搶分訣竅作品集 ... 一、新生錄取榜單查詢:(依錄取成績高低順序排列) 北藝大的動畫系主要是獨 ... 於 xky.lesmaisonsdejulia.fr -

#8.國立臺北藝術大學函 - 松山工農

發文字號:北藝大教字第1101003730號 ... 主旨:檢送本校111學年度學士班「特殊選才」及「單獨招生」 ... 設計、電影創作、新媒體藝術、動畫學系、音樂與影. 於 www.saihs.edu.tw -

#9.北藝大特殊選才動態作品集(111) - YouTube

承翰之 北藝動畫 -動態作品集 · 【電影系大亂鬥 】 北藝 最文藝?台藝最乖?世新最商業? · 國立臺北藝術大學-學系介紹-新媒體藝術學系 · 自由的靈魂。畢學恩 ... 於 www.youtube.com -

#10.國立臺北藝術大學

111. 國立臺北藝術大學. 學士班. 招生入學資訊. 特殊選才本管道部分學系提供優先錄取具不同 ... 電影創作學系、新媒體藝術學系、動畫學系、音樂與影像跨域學士學位學程. 於 www.hn.thu.edu.tw -

#11.動畫學系 - 大學問

國立臺北藝術大學動畫學系以培育文創產業之動畫藝術與數位製作人才。教學規劃以動畫專業課程為核心,定期舉辦關渡國際動畫節、國際動畫研討、產學講座和創作工作坊等 ... 於 www.unews.com.tw -

#12.招生最新消息總覽 - 國立臺灣藝術大學|教務處

111 學年度日間學士班暨進修學士班轉學生考試招生備取生遞補名單及注意事項公告 ... 111學年度進修學士班考試招生(一)表演藝術學院4學系榜單及注意事項公告. 於 aca.ntua.edu.tw -

#13.【特選】【獨招】臺北藝術大學111年特殊選才與單獨招生資訊 ...

北藝大111 年招生海報-1 北藝大111年招生海報-2. 臺北藝術大學111 學年度學士班特殊選才考試各項重要日程表· 臺北藝術大學111年 ... 北藝大動畫學系. 於 cup.supermercatilike.it -

#14.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

熱門圖書| 79折起 ... 看看這些「迷路走散」的人們如何因「察覺」而看清真正的自己,向著選擇的方向勇往直前。 ... 內容簡介 小不點大夢想系列 與名人為友‧與經典為伍‧與夢想 ... 於 www.eslite.com -

#15.首頁BOOK WALKER 台灣漫讀/ 電子書平台

正版高品質電子書閱讀,就在台灣BOOK☆WALKER!各類暢銷書、最新最快的漫畫輕小說免費試閱,新會員再享首購79折,趕快加入吧! 於 www.bookwalker.com.tw -

#16.【活動訊息】國立臺北藝術大學音樂學系謹訂於111年11月4日 ...

【活動訊息】國立臺北藝術大學音樂學系謹訂於111年11月4日(星期五)假本校音樂廳舉辦「2022北藝大音樂學系OPEN DAY」招生說明會與課程體驗 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#17.112北藝大獨招. 2023/112大學轉學考簡章一覽表!暑轉簡章 ...

一、新生錄取榜單查詢:(依錄取成績高低順序排列) 北藝大的動畫系主要是獨 ... 111學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章; 輕鬆抓到搶分訣竅作品集 ... 於 demain-arras.fr -

#18.北藝大動畫系獨招2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

北藝大動畫系 獨招2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找北藝大動畫系錄取分數,北藝大動畫系作品集,北藝大動畫系獨招在2022年該注意什麼?北藝大 ... 於 year.gotokeyword.com -

#19.藝術學群

109清大藝術學院學士班(2).pdf. 109臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系.pdf. 110_北藝劇設+台大戲劇.pdf. 110_南藝大應用音樂.pdf. 111 北藝大劇場設計多元表現MUSICAL. 於 itcgs.tcgs.tc.edu.tw -

#20.台灣藝術大學戲劇系- 2023

比起北藝大面試,台藝大就比較沒有負擔了。 2 12專業目前支援系所開課名稱遠距教學期間(111.04.06-04.17)系館教室皆不開放使用【臺藝大防疫核心小組公告】經111年4月2 ... 於 then.wiki -

#21.北藝大美術系分數. 首頁- 回師大附中首頁

台大系統三校「台大、台師大、台科大」於去年三月宣布,盼於111學 ... 周數,並於110學年度嘗試2022-03-15 14:22 學習歷程台北藝術大學動畫系面試. 於 chickenrevolution.es -

#22.試務組| 北藝大 - 國立旗美高級中學

1、招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、舞蹈、電影創作、新媒體藝術、動畫學系、音樂與影像跨域學士學位學程,共10個學系/學程。2、報名 ... 於 www.cmsh.khc.edu.tw -

#23.國立臺北藝術大學第十屆「2022北藝大夏日學校」活動

說明: 一、依據國立臺北藝術大學111年3月16日北藝大藝推字第1111000900號函辦理。 二、該校藝術資源暨推廣教育中心,自2013年起,結合舞蹈學系、戲劇學系、動畫學系、 ... 於 www.cyc.edu.tw -

#24.北藝大

北藝大. 動畫君(動畫導演) 對各式動畫抱有視死如歸的熱誠,各種動畫工作 ... 准考證1110303 北藝大學士班單獨招生招生資訊專區— 北藝大招生資訊網111 ... 於 369587009.saundbar.ru -

#25.北藝大分數Dcard. 兒子考上北藝大劇設系

台藝大動畫系分數. ... 如何考進北藝大; 北藝大招生資訊網- 國立臺北藝術大學; 2021北方民族大学 ... 北大艺术学院分数线_问一问; 北藝大分數dcard. 於 ekh.unepetitecoupe.fr -

#26.北藝大分數高嗎. 丨北藝二三事丨北藝真的很難考嗎?!

111 學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章; 輕鬆抓到搶分訣竅作品集 ... 一、新生錄取榜單查詢:(依錄取成績高低順序排列) 北藝大的動畫系主要是獨 ... 於 drabarrenetxeamediconutricion.es -

#27.國立臺北藝術大學函

發文字號:北藝大教字第1101004322號 ... 主旨:本校111學年度學士班單獨招生考試開始報名,歡迎貴校 ... 作、新媒體藝術、動畫學系及音樂與影像跨域學士學位學. 於 www.tcjh.chc.edu.tw -

#28.動畫系作品集怎麼準備?錄取學姊的北藝獨招經驗大公開!

如果你也是想報考的其中一員,但對於作品集不知該如何下手,或是在準備過程中遇到困難,那這篇文章或許能成為你的救星! 我們邀請到111學年獨招正取生、 ... 於 blog.luckertw.com -

#29.新一代設計展

「新一代設計展」是全世界以學生為主最大型之設計展覽,自1981年開辦,是設計新秀展現創意的最佳平台,是協助企業及設計公司發掘優秀設計人才的專業平台。 於 www.yodex.com.tw -

#30.招生簡章 - 動畫學系- 國立臺北藝術大學

112 · 112學年度學士班單獨招生簡章 112學年度學士班特殊選才簡章 ; 111 · 111學年度學士班單獨招生簡章 111學年度學士班特殊選才簡章 ; 110 · 110學年度單獨學士班招生簡章 110 ... 於 animation.tnua.edu.tw -

#31.北藝大動畫系分數的推薦與評價,DCARD、PTT、FACEBOOK

北藝大動畫系 分數的推薦與評價,在DCARD、PTT、FACEBOOK、YOUTUBE和這樣回答,找北藝大動畫系分數在在DCARD、PTT、FACEBOOK、YOUTUBE就來街頭潮牌網紅 ... 於 fancy.mediatagtw.com -

#32.【註冊組】【高三升學】臺北藝術大學111學年度學士班「特殊 ...

一、依臺北藝術大學110年10月6日北藝大教字第1101003730號函辦理。 ... 招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫學系、音樂 ... 於 www.ccsh.tp.edu.tw -

#33.南臺科大碩士在職專班3/6起開放報名. 北藝大動畫系個人申請

北藝大動畫系 第八屆畢展展官方線上網站,歡迎大家一起來創建屬於自己的虛擬替身,順便邀請你的朋友們一同來animeta 參加最熱鬧、最豐富的動畫慶典吧!. 逢 ... 於 vfr.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#34.北藝大獨招Dcard. 北藝大動畫系分數 - nevtrend.pl

2022-06-30. 111學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章; 輕鬆抓到搶分訣竅作品集製作與排版-採取客製化的輔導,以大量溝通以及反覆推敲, ; 製作出最 ... 於 fxp.nevtrend.pl -

#35.偽満洲國政府公報 - 第 85 卷 - Google 圖書結果

... 王三 0 九七三 0 九八三 0 九九銘借恩精中士平克以後以 illioo 111 10 i 1101 ! ... 濟讓德敬恩永動畫聲名水絕佳月德靜愛秀常士帮維樹萬金光堂新苏秦華陽山余衡田 ... 於 books.google.com.tw -

#36.【特選】【獨招】臺北藝術大學111年特殊選才與單獨招生資訊

北藝大 112學年度學士班招生管道:. 「特殊選才」招生管道:. 招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫學 ... 於 www.hlgs.hlc.edu.tw -

#37.申請台灣四間頂尖藝術大學一次上| 動畫領域申請方針實用分享!

普通高中—申請台灣四間頂尖藝術大學一次上| 動畫領域申請方針實用分享! 透過申請上北藝動畫、台藝多媒體動畫、師大設計系、北教大藝術與造型設計資格的學員,分享最 ... 於 www.accupass.com -

#38.111學年度國立臺北藝術大學學士班「特殊選才」及「單獨招生 ...

一、國立臺北藝術大學111學年度學士班招生管道: (一)「特殊選才」招生管道: 1、招考學系/學程:音樂、傳統音樂、美術、戲劇、劇場設計、電影創作、新媒體藝術、動畫 ... 於 www.ykvs.ntpc.edu.tw -

#39.國立臺南藝術大學

本校音像紀錄研究所曾吉賢助理教授榮獲教育部111年度社會教育貢獻 ... 永添藝術金馬賓館當代美術館攜手南藝大首次影像藝術公開徵件活動. 2023-02-06. 於 www.tnnua.edu.tw -

#40.國立臺灣海洋大學

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 www.ntou.edu.tw -

#41.北藝大分數Dcard. 北藝大分數

111 學年度國立台北藝術大學學士班獨招生簡章; 輕鬆抓到搶分訣竅作品集製作與 ... 北藝大部分的科系只有獨招. ... 北藝大動畫系|面試+術科經驗分享. 於 izd.sexdelirious.it -

#42.國立體育大學

體育大學-校首页 · 培育優秀原住民族學校運動人才計畫 · 111全大運記者會敬邀全校師生線上觀賞,共襄盛舉 · 111年4月13日國體大「碧境」 啟用典禮 ... 於 www.ntsu.edu.tw -

#43.國立臺北藝術大學函 - 頭城家商

發文日期:中華民國111年10月5日. 發文字號:北藝大教字第1111003899 號. 速別:普通件 ... 系、電影創作學系、新媒體藝術學系、動畫學系、音樂與影像跨域學士學位學. 於 www.tcvs.ilc.edu.tw -

#44.實踐大學招生考試資訊網

本校112學年度碩士班暨碩士在職專班招生考試初試合格(家諮碩士班及心理分析碩在職專班)考生,以及其他學系報名程序完成且符合報考資格的考生,請於112年3月11日(星期六) ... 於 recruit.usc.edu.tw -

#45.111學年度【國立臺北藝術大學】金榜出爐!

【國立臺北藝術大學 金榜出爐】 狂賀!! 亞霏美術Yafei Art 再創北藝大單獨招生金榜! 國立臺北藝術大學美術學系甲類正取3 學員侯○瑜錄 取 學員李○蓉 ... 於 www.yafeiart.com.tw -

#46.By 北藝大畢聯會| 【2022 111級北藝大畢業歌 - Facebook

2022 111 級 北藝大 畢業歌- 按餒丟賀】 . 來囉!台味又瀟灑ㄉ畢業歌! 恭喜 111 級畢業生們,跨越了各種阻礙,不畏疫情的影響, 如同畢業主題-「關關 ... 於 ms-my.facebook.com -

#47.節目與活動 臺中國家歌劇院National Taichung Theater

臺中國家歌劇院National Taichung Theater 隸屬國家表演藝術中心,以「藝術服務」為目標,以最頂尖的國內外表演藝術作品呈現,推動與國內外其他重要館所及藝術節的合作 ... 於 www.npac-ntt.org -

#48.[2022北藝大動畫獨招心得] - tsuyuyaya的創作- 巴哈姆特

今年(111)動畫系只採國英社沒有數學而且英文加權還佔最高我真的是超級大感謝各位教授. 三科比例分別是. 英文40 國文30 社會30 一階算式:. 於 home.gamer.com.tw