動物議題的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等寫的 成為人以外的:臺灣文學中的動物群像 和陳懷瑾的 小小情書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站認清寵物是生命既不是玩具也不是消費品 - 更生日報也說明:兩週前,連向來予世人浪漫不拘的法國,都在動物保護議題上,注入了新的強心針。法國參議院在上個月的18日,以壓倒性的多數,通過更為廣泛的動物權利 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和飛柏創意股份有限公司所出版 。

國立雲林科技大學 創意生活設計系 彭立勛所指導 林愛詠的 「浪你回家」— 流浪動物插畫與互動視覺之創作研究 (2021),提出動物議題關鍵因素是什麼,來自於流浪動物、動物收容所、插畫、數位藝術、互動設計。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 圖文傳播學系碩士在職專班 劉立行所指導 郭于嘉的 家犬電影中感動因子之研究 (2021),提出因為有 家犬電影、感動、同伴動物的重點而找出了 動物議題的解答。

最後網站[研習資訊]2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場則補充:二、該會長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育的觀念與現場教學能力,引導孩子們尊重生命、愛護動物,在 ...

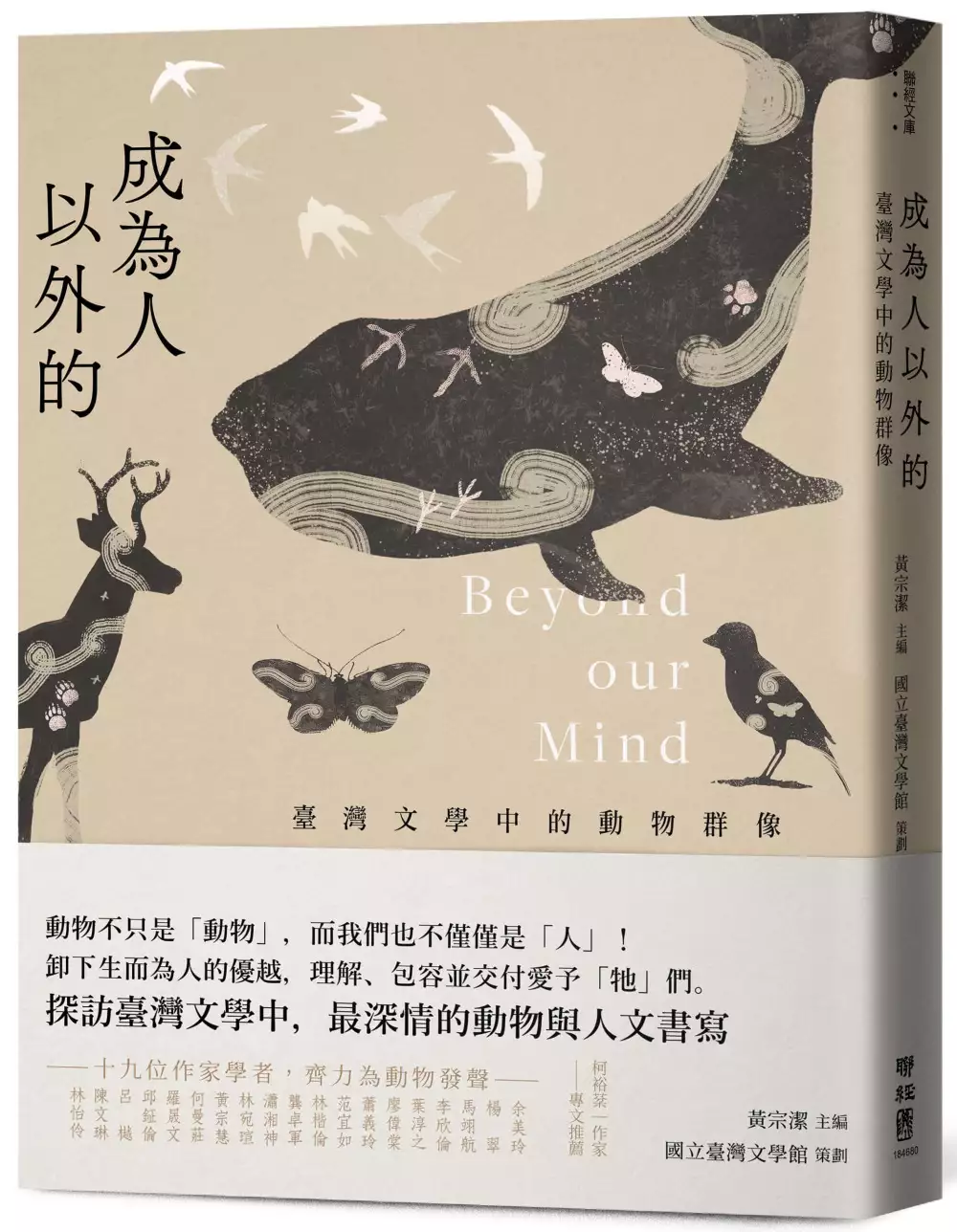

成為人以外的:臺灣文學中的動物群像

為了解決動物議題 的問題,作者余美玲,楊翠,馬翊航,李欣倫,葉淳之,廖偉棠,蕭義玲,范宜如等 這樣論述:

動物不只是「動物」,而我們也不僅僅是「人」! 卸下生而為人的優越,理解、包容並交付愛予「牠」們。 探訪臺灣文學中最深情的動物與人文書寫。 從歷史到文化,聊動物談生命;引介文學裡之動物形色,呼喚牠們現身吶喊, 在流動的共感中,體現不同視野的島嶼萬物。 長久以來,動物在人類「大寫的歷史」中,往往不是被異化,就是被邊緣化,牠們是珍奇猛獸、是工具幫手、是貼心寵物、是食物獵物,唯獨不是牠們自己。 動物在人類文學作品裡,從未缺席。隨人類文明進程演繹,生態思潮脈絡浮現,在文學的牽引下,19位作家學者各別邀請文本背景中的動物輪番上陣。以時間軸序,爬梳臺灣文學中的動物書寫,從動物作為工

具、商品、符號到成為主體;輔以空間視野,環顧各族群文化、探究不同類型題材、囊括藝術創作中之動物百態。更收錄「他山之石」專欄,對照日本、中國、馬華、香港等地文學裡的動物書寫,體現人與動物關係的普遍性和地域性。本書中各式動物形象、生命寫照、互動情感、符號象徵,都映照出人與「人以外的」——動物們的存在和真實狀態。當人類學習平等正視一切,才能為了人以外的,成為更好的自己。 如何能「成為人以外的」?……它是一種超越人類中心主義的願景;也是一種指向後人類時代,人與他者界線流動的狀態;除此之外,它也同樣指向那些在自然大化之下,「成為人以外的」生命們,牠們同樣具有情感與性格,我們與牠們同死共生。——黃宗

潔|本書主編 如果文學能使我們稍稍謙卑自省, 臣服退讓、看見萬物有靈,理解人的蒙昧,我們就能認知其實怪物就是此生與各種生命形態交會並且曲折構成的、不完整的自己,也許我們也會明白,那難解不可測的、深淵的目光無意吞噬誰。――柯裕棻|作家 本書特色 ☉ 國立臺灣文學館|動物特展 蒞臨展間,穿越時空。透過神話、詩歌、小說、散文、童話等動物文學,以大型情境藝術裝置、動態捕捉互動技術,開啟成為人以外的種種可能。 ☉ 島嶼臺灣|在地動物導覽指南 時序橫跨清領日治、工業革命後、經濟起飛直至今日的臺灣;撰寫者囊括學者、詩人、小說家、藝術家;類型涉及科幻、奇幻、繪本甚至藝術創作和裝置

,文學動物形象依序現身。 ☉ 喜愛動物、生命、生態書寫之讀者|必讀書目 擺脫人本之史觀,以文學流動筆觸,敘寫各種動物生命的喜樂與悲哀。

動物議題進入發燒排行的影片

毛小孩讓大家暖心,我們要讓毛小孩安心!

謝謝《十二夜》長期關注流浪動物議題,過去,屏東在動保方面有很大的進步空間,「屏東縣公立犬貓中途之家」2018年委由台灣愛狗人協會接手,在公私部門的努力合作下,打造友善環境,大幅提高送養率!

毛小孩是我們的家人,鼓勵大家領養不棄養、結紮不放養,縣府更巡迴各鄉鎮提供犬貓絕育和施打疫苗服務,協助飼主顧好毛小孩。

屏東2017年4月也在河濱公園打造寵物公園,現在更進行第二期擴增,預計在明年初完成,讓毛小孩們能盡情放電玩樂。

目前,我們更已規劃在麟洛舊隘寮營區打造「萌軍渡假營區」,也就是新的流浪動物收容所,保留大片綠地、活化閒置建築,同步設有寵物公園,希望能讓這些可愛萌孩們有更好的空間,甚至有醫療美容區、訓練學苑等,持續推動「動保生命教育」為毛小孩做更多事!

愛牠,就要愛一輩子,歡迎大家進場欣賞《十二夜2 : 回到第零天》,一起擁抱希望!

「浪你回家」— 流浪動物插畫與互動視覺之創作研究

為了解決動物議題 的問題,作者林愛詠 這樣論述:

流浪動物議題持續的透過活動、展覽,進行動物領養與照護宣傳,提升收容所 的曝光度與領養率。由於21 世紀的海報較注重於資訊的傳播與活動宣傳,本研究計畫希望透過大量收集收容所流浪動物資訊,結合互動藝術進行創意思考與創作研究,從中了解數位藝術的使用者體驗、感受,在運用互動科技溝通訊息時,能使人們在閱聽上增加互動體驗樂趣,達到有效的資訊傳播與宣傳亮點。在作品圖像的創作思維及版面編排的表現形式相當多元的情況下,展覽運用插畫結合擴增實境的數位藝術,以動態圖像插畫來敘說動物保護、領養照護等知識,透過互動導覽設 計,人們可以體驗收容與認養的過程,在閱讀、觀賞作品時,像進入到收容所中的虛擬空間遨遊與體驗學習。

本研究運用視覺識讀能力(Visual Literacy)與符號學理論(Semiotics),將資 料彙整後進行分析,透過網路、新聞媒體、書籍,從中解讀圖像資訊內容,尋找以犬貓為主題之插畫創作作品風格分析,並以擴增實境運用於敘事體驗的相關設計 展覽案例,作為創作靈感考啟發與考量,本創作以中部地區的USR教育部大學推動計劃之「浪愛齊步走―流浪動物減量與福祉實踐」為訪察目標,蒐集浪愛齊步走計畫、后里動物之家流浪動物資訊,作為創作元素,運用藝術創作實踐法(Art Practice Approach)將系列海報設計運用圖文、虛與實結合之實境技術,帶給閱聽 者不同的互動方式。過程請 3 位動保服務機構人員

與 5 位數位媒體設計各領域專家進行評估,透過多次修改與嘗試,創造新的視覺風格與體驗,最後以展覽形式呈現互動作品,豐富展覽的可玩性、多樣性。經由創作過程中,了解到插畫的風格與技法多樣化,在圖像與文字資訊之間能 夠相互輔佐,結合擴增實境技術的視覺效果,有一定的挑戰性,必須花較長的時間 在學習與作品創新的實驗,反覆修正改善作品的完整度,嘗試讓作品在效果的互動 體驗有趣與感受深刻,並提高人們對動物領養、保護的認知,增加觀展的參與度、吸引力,作為未來發展所呈現資訊創新的數位體驗價值。運用認知心理學理論 (Cognitive Psychology)於參觀展覽結束後,以科技接受模型問卷與量表進行調查, 探

討科技使用態度與行為是否提升認養意願與對於整體展覽的滿意度、展覽設備、 可玩性及作品帶給閱聽者的體驗感受。

小小情書

為了解決動物議題 的問題,作者陳懷瑾 這樣論述:

// 緣分相遇,你我故事的發生 // 說起我和《小小情書》的主角 Moon Moon 相遇,要從 2018 年說起。那年四月,Moon Moon 和雙胞胎哥哥兩隻兔子發現遭人拋棄在森林公園裡。之後牠們被台灣愛兔協會收容,直至 2019 年五月 Moon Moon 被我們領養,來到我們家。 我還記得牠們一同被遺棄時,才幾個月大而已,這也讓我不禁思考如此年幼卻被拋棄的兔子:「牠們是否明白發生什麼事呢?」明明前一刻還被疼愛著,下一秒卻露宿街頭,令人感嘆。 Moon Moon・電繪 正因體會 Moon Moon 和雙胞胎哥哥的遭遇,加上我曾到過英國留學,知

曉當地認養動物的過程相當嚴格,路上也幾乎看不見販賣動物的寵物店。因此回國以後,我想幫助流浪動物的心情又更加深刻,便著手了這本圖文書 ──《小小情書》的創作。 // 濃厚情感,一本禮物書的誕生 // 每每看見流浪動物的新聞時,我不免反思:「這些拋棄動物的人們是不是遺忘了與毛孩在一起的快樂時光呢?如果動物會說話,牠們是不是想盡一切所能地告訴你,牠有多愛你呢?如果人們能明白動物們的感受,是不是就能減少拋棄的事件發生呢?」 所以,我將「雖然我不會說話,但我真的很愛你。」定為《小小情書》的副標,紀錄我和 Moon Moon 之間的感情之外,更暗指不會說話的毛孩們、代表不擅長說話的人們;

期盼我的文字與圖畫,能替代他們言語、訴諸他們豐滿的情感。 《小小情書》中的插畫設計,皆以 Moon Moon 的動作與表情為發想,並參考許多兔子的習慣動作、使用的玩具及物品。我希望藉此能讓熟悉兔子的讀者,產生共鳴之外,喜愛此書的朋友,也能對兔子有更多認識。繪畫中也隱藏了許多小細節,部分特殊物件將反覆出現,前後呼應。 我希望能為此書富有更多意義,因此在設計編排書的內文時,以「獨白」的方式敘事內容。若單看文字,如戀人的耳邊溫柔絮語;或者你可以當作一本禮物書或告白小物贈與親友,也能配合插畫閱讀,作為送給寵物的親密告白。 繪本不再只是孩童的讀物,也是美好故事的延續、警醒世人的忠

告,所以我決定將《小小情書》集資計畫的最終總金額之 10% 捐款給《社團法人台灣愛兔協會》。期盼社會能更關注浪浪議題、兔子棄養等等問題,也能借我一己之力一同守護牠們。 註:《社團法人台灣愛兔協會》提供遭棄養或受虐兔緊急安置與醫療服務,協會每年持續照顧約 120-150 隻的棄兔,每隻都要完成醫療復原與結紮之後才送養。(官網、Facebook) 本書特色 這是用溫柔話語與細膩插畫訴說情感的禮物書。快樂的時光,能一起愉悅歡笑;難過的時候,也能陪伴安慰。我想告訴你:「也許有一天你會忘記,但我一直都在這裡。雖然我不會說話,但我真的很愛你。

家犬電影中感動因子之研究

為了解決動物議題 的問題,作者郭于嘉 這樣論述:

近年來以動物為主題的電影越來越多,也發現以劇情類型動物電影中以家犬作為主題的電影數量也是最多的,其中家犬電影也影響了現實社會的生活,其原因來自於多數人受到電影中家犬活潑討喜的形象所吸引,或是受到電影中飼主與家犬間互動的深厚情誼所感動。 引起感動的情緒反應,來自人具有同理心與情緒感染的機制。其中個體特質或生活經驗背景上的差異,會影響每個人情緒上的共鳴與認同,故個體經驗為產生感動情緒的重要因素之一。因此,在人與動物之間的情感經驗並非每個人都擁有的狀態之下,了解劇情類型的家犬電影如何引起閱聽眾的情感共鳴以及成為電影熱潮,後續讓相同或相似的主題電影相繼上映成為本研究探討的核心,故本研究

從電影中感動因子的種類、敘事手法以及相關影評內容進行文本分析與探討。 本研究發現三部家犬電影均運用情感羈絆的媒介因子,並以死亡的情境作為引起感動情緒的主要因素。經過文獻理論與影評內容資料交叉比對了解到,使閱聽眾產生感動的情緒反應的劇情之處與文獻理論中的感動因子重疊比例,三部電影皆超過了71%的程度。然而也從中發現了,文獻理論中未提及的感動因子在家犬電影中出現。家犬電影中深厚的陪伴關係在現代人際關係較為疏離的社會生活當中,有著被嚮往與渴望的需求,也因此,此類型的電影間接地成為了現代社會生活中有著被需要的角色存在。

動物議題的網路口碑排行榜

-

#1.保不保育和可不可愛真的沒關係,我們對動保議題

「動物福利」/「動物權利」是什麼? 近年來,台灣的動物相關議題漸受重視,尤其流浪動物紀錄片《十二夜》上映後,更是掀起了 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#2.【我們和自然的距離】陳嘉銘:人與動物是親屬關係

他多年來孜孜不倦地撰寫動物議題文章,著有《寫在牠們滅絕之前—香港動物 ... 當然,流浪貓狗、虐待動物、野味都是很重要的議題,然而,不少以動物為 ... 於 www.mpweekly.com -

#3.認清寵物是生命既不是玩具也不是消費品 - 更生日報

兩週前,連向來予世人浪漫不拘的法國,都在動物保護議題上,注入了新的強心針。法國參議院在上個月的18日,以壓倒性的多數,通過更為廣泛的動物權利 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#4.[研習資訊]2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場

二、該會長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育的觀念與現場教學能力,引導孩子們尊重生命、愛護動物,在 ... 於 www.klsh.kl.edu.tw -

#5.環保、動物議題 - 長榮大傳數位影音平台MC CJCU

近年因飼養風潮,許多動物遭大量繁殖與販售,然在購買寵物的同時,卻忽略了購買行為帶來的負面影響。位於台南市的人道救援動物協會正設法改善這些負面影響,除了流浪 ... 於 mccjcu.weebly.com -

#6.香港野猪的相关事件及议题 - 维基百科

唯回歸中国后,由於地方和外国關注動物團體非議,於特区政府主導下,於2017年取締英治時期成立的野豬狩獵隊,改为由渔农自然护理署等官方机构派人处理——主要靠捕捉、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.熱門標籤#動物議題| 甘樂文創| 甘之如飴,樂在其中

... 精障者和銀髮族,陪伴他們學習社交技巧、克服情緒障礙,在心靈上有所成長,並能完成個人目標。 #心輔犬心流幸福研究室 #心輔犬 #甘樂小村長 #新北 #動物議題. 於 www.thecan.com.tw -

#8.面對挑戰只能以萬變應萬變!「2021食創獎」得獎名單揭露 - 食力

... 大獎」,從2020年獲得優勝的非籠飼雞蛋承諾,延伸到乳牛、豬、雞議題,積極推動友善動物及經濟動物福利,從產地到消費,串連整體供應鏈一起改變。 於 www.foodnext.net -

#9.動物互動體驗風行「友善動物」議題應更受重視人氣生態園區 ...

動物 互動體驗風行「友善動物」議題應更受重視人氣生態園區「斑比山丘」教你藉「這幾招」與梅花鹿融洽相處 ... 受困於疫情,台灣國旅風行,動物互動休閒農場 ... 於 news.sina.com.tw -

#10.《動物的內心生活》:牠們在想什麼你真的懂嗎?

相信很多人都對動物很有喜愛之情,甚至很多人都有養寵物,每天回家,就是期待與自己的狗兒子或是貓主子相見。但動物的心裡在想什麼,人真的懂嗎? 於 maxjamesread.com -

#11.我國「動物保護議題」的重點與挑戰 - 隨意窩

我國「動物保護議題」的重點與挑戰當今國際社會普遍認為,在人類經歷過種族平權、女權議題之後,二十一世紀所面臨的最大道德挑戰,除了「生態環境」保護之外, ... 於 blog.xuite.net -

#12.鹿境「台版小奈良」梅花鹿超親人,紐西蘭風情「走馬瀨」150 ...

旅遊平台KLOOK 特別精選了全台6 大人氣生態農場,從今年話題度爆高的萌萌水豚君,到梅花鹿、草泥馬、牛兒或羊等各種動物,親近牠們的生活,大自然裡 ... 於 www.msn.com -

#13.動物議題|環境/飲食|社會哲思|中文書 - 金石堂

動物議題 ,含括各類書籍網路書局,介紹熱門書籍,暢銷書心得分享,中文書-動物議題下單快速到貨,更多動物議題都在金石堂網路書店。 於 www.kingstone.com.tw -

#14.陳玉珍為公投交鋒衛福部陳時中:議題有必要澄清會出面

立法院社福及衛環委員會今(12/2)討論「衛生福利部於公民投票期間如何嚴守行政中立相關作為」,國民黨立委陳玉珍就公投正反方立場及健保遷入遷出議題, ... 於 tw.appledaily.com -

#15.Impact概念店 - 家樂福

家樂福一直以來希望提供好的商品給消費者,除了與以動物福利、小農契作更多的合作,這次開設Carrefour Impact 的影響力概念店,就是希望每個人都從自己(I)做起,在CSR ... 於 www.carrefour.com.tw -

#16.《窩抱報》以教育方式喚醒民眾關注動物 - 生命力新聞

台灣野生動物保育觀念逐漸抬頭,《窩抱報》不落人後致力為動物發聲,從關懷流浪動物開始,四年來報導內容擴大至野生、實驗以及經濟動物議題,希望人們從 ... 於 vita.tw -

#17.動物保護- 報導者The Reporter

《報導者》是由「財團法人報導者文化基金會」成立的非營利網路媒體,致力於公共領域的深度報導及調查報導,為讀者持續追蹤各項重要議題。我們秉持開放參與的精神, ... 於 www.twreporter.org -

#18.轉知「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」

轉知「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」. 一、依社團法人中華民國關懷生命協會110年8月17日生字第1100817002號函辦理。 二、旨案研習資訊摘要如下: 於 ccps.tc.edu.tw -

#19.雄性大角羊的難題:要成為男同志還是偽娘?——《動物同性戀

回到了解病因的初衷,在知道自己體內可能有遺傳疾病的基因變異時,家庭成員之間的情感衝擊如何解決、是否有對應的治療方式等,都是值得深思的議題,也是 ... 於 pansci.asia -

#20.- 【轉知】「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場 ...

【轉知】「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」 活動訊息 · 公告 學務主任 - 最新公告 | 2021-08-17 | 點閱數: 46. 1) 動保扎根教師研習營海報.pdf. 於 www.ccps.hlc.edu.tw -

#21.2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場 - 國立成功商業 ...

「2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場」 ... 二、課程希望將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育的觀念與現場教學能力,引導孩子們尊重 ... 於 www.ckvs.ttct.edu.tw -

#22.中市勞動人權短片競賽結果出爐20組參賽者榮獲獎項 - 台灣好報 ...

... 討論並依評審標準評比後,學生組林同學的作品「保育累動物」主角潘達遠, ... 其餘每部得獎作品均以動畫或鏡頭刻畫勞動人權議題,深獲評審肯定, ... 於 www.newstaiwan.tw -

#23.檢送「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」 簡章

本場次活動相關資訊如下,詳細內容請見簡章:. (一)日期:110年8月23日(星期一)9:00-17:00. (二)研習地點:HOWSHOW中壢中山共享空間(桃園市中壢區中山 ... 於 edu.chiayi.gov.tw -

#24.動物保護法 - 全國法規資料庫

五、寵物:指犬、貓及其他供玩賞、伴侶之目的而飼養或管領之動物。 六、寵物食品:指為供應經中央主管機關指定之寵物均衡營養之食料及其他物質。 七、飼主 ... 於 law.moj.gov.tw -

#25.黃宗潔/動物議題無國界,世界的浪浪在找家 - 鳴人堂

提到「收容所」或「中途之家」,很容易讓人聯想到以貓狗為中心的流浪動物安置問題。但本書所涉及的動物議題層面其實相當廣泛,作者走訪的收容場所中,涵蓋 ... 於 opinion.udn.com -

#26.為什麼還要繼續? 專訪《就算牠沒有臉》黃宗慧、黃宗潔

文章:關心動物議題又累又麻煩,為什麼還要繼續?──專訪《就算牠沒有臉》黃宗慧、黃宗潔,作者:黃宗慧,黃宗潔,採訪:青春博客來編輯室, ... 於 okapi.books.com.tw -

#27.為動物而教2019台灣動物議題教育交流會敬請期待 - 動保扎根 ...

在台灣這塊土地,民眾對動物的意識抬頭,不論是同伴動物、野生動物、展演動物、 ... 然而教育是百年大計,動物議題在台灣的教育層面屬於新興議題, ... 於 awep.org.tw -

#28.動物保護議題跨領域的學術x 教學x 實務工作研討會 - Google Sites

在台灣,無論是學術界或是教育界,我們正缺乏全面性發展的動物議題跨域研究;而實務界與學界的缺乏溝通,更可能使最新的知識無法及時應用到工作場合中。 於 sites.google.com -

#29.動物保護議題的社會行銷策略

而經文獻檢閱,. 動保議題此種利他的社會行銷策略,在台灣仍未有足夠的研究可以引導實務發展. 得更好,為此,本研究挑選動物保護議題為個案,以補足社會行銷策略的拼圖,加. 於 animal.coa.gov.tw -

#30.動物保護運動的三層意義:道德、政治、與社會

接下來的幾年裏,動物保護的運動面,雖然沒有機會大幅度的擴張成長,卻也篳路藍縷地將議題由流浪狗推展到經濟動物、實驗動物等等大眾不見為淨、遭遇卻更 ... 於 www.east.org.tw -

#32.陳偉殷現身觀賞十二夜2 關心流浪動物議題| 娛樂 - 中央社

探討流浪動物議題的紀錄片「十二夜」,2013年創下逾新台幣6000萬票房佳績,深切傳達「領養,不棄養」觀念,在國內掀起一波對流浪動物的關注,上映 ... 於 www.cna.com.tw -

#33.瀕危動物闖入都市叢林!?網易新聞聯手服飾品牌,為動保議題 ...

由網易新聞與GXG 男裝品牌聯合推出「人類,打擾一下」的行銷活動,Young Lab 創意團隊進行內容策劃,將人類世界的新聞與瀕危動物議題相互結合、對比, ... 於 medium.com -

#34.關注浪浪議題~保育野生動物 - 臺北旅遊網

人類與動物的關係密不可分,社區裡不乏人見人愛的毛小孩、在野外則可能驚喜巧遇各類野生動物,但其實最常被討論的,竟是因各種理由遭棄養的流浪動物。 於 www.travel.taipei -

#35.2021 動保扎根教師研習營經濟動物議題桃園場簡章 - 新竹市 ...

2021 動保扎根教師研習營. 經濟動物議題桃園場簡章. 關懷生命協會長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給學校教師,. 增強動物保護 ... 於 www.hc.edu.tw -

#36.柯震東冒「呼吸困難」風險視探浪犬突遭飛撲撒嬌討愛

柯震東相當熱愛動物,特地至流浪動物收容所視探。(圖/愛最大慈善光協會提供). 男星柯震東於2021年底陸續推出3部電影,即便工作忙碌,也不忘在百忙 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#37.【轉知】2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場

主旨:函轉社團法人中華民國關懷生命協會「2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場」簡章及活動海報電子檔,請查照。 說明:. 一、依據社團法人中華民國關懷生命 ... 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#38.【原民狩獵議題】生態永續與動物福利之辯動團、原團針鋒相對

原住民狩獵議題近來備受關注。包含布農族獵人王光祿在內等相關案件,為台灣司法史上第一次由最高法院主動向大法官聲請釋憲。釋憲結果還沒公佈, ... 於 e-info.org.tw -

#39.【有片】重視浪浪議題:犬貓疾病直接、間接滅絕野生動物

台北市立動物園表示,流浪犬貓的問題沒妥善處理,除了對整個地區環境造成多面向的影響,還有機率攻擊人類與其他野生動物,甚至導致感染狂犬病、弓蟲症等 ... 於 tyenews.com -

#40.動物議題相關書籍與商品 - 親子天下Shopping

親子天下Shopping提供動物議題相關書籍與商品,優質的動物議題、童書繪本、故事書、教育書、兒童玩具,讓父母可以一站購足高品質的育兒用品。 於 shopping.parenting.com.tw -

#41.超越物種的關懷--動物保護議題融入國中藝術教學之研究

「動物保護教育」在目前教育體制中仍屬一個非常邊陲的題目。身兼「動物保護義工」與「藝術教育工作者」的雙重身份,研究者自許有責任培養學生對動物保護議題的關注。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#42.生物之间的相互关系(一) - 新芽科学

群居的动物会成群聚居在同一个栖息地。一般上,群居动物比较弱,而且无法单独对抗敌人。例如大型的草食动物(鹿、羊、马、大象),还有猴子、大猩猩、 ... 於 www.cra2ysci.com -

#43.虎寶睡顏吸睛!趴媽媽懷裡超滿足

自家的孩子最可愛!白色的老虎相當稀有,通常是因為某對隱性基因突變導致。日本一名網友便在伊豆動物王國拍攝到一對白虎母子的互動,呆萌的寶寶趴臥在 ... 於 newtalk.tw -

#44.動保教育桃園場(同伴動物福祉議題) - 綠色學校

同伴動物議題: 09:00-10:50 流浪動物現況與同伴動物福祉教育意義(台灣防止虐待動物協會資深調查專員賴思臻) 11:00-12:00 【動保教學經驗分享】愛是不離不棄不買賣( ... 於 www.greenschool.moe.edu.tw -

#45.2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場 - 獅甲國中

主旨:檢送「2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場」簡章及活動海報電子檔乙份,敬請貴校協助公告活動訊息,並鼓勵教師踴躍參與,請查照惠辦。 於 www.scjh.kh.edu.tw -

#46.英國允合法飼養靈長類動保團體怒:成虐待動物溫床 - 自由時報

英國是全球首例訂定動物保護法令的國家,但至今仍存在許多備受爭議的動物議題,如先前由英國掀起的一波「寵物猴」熱潮,目前仍有成千上萬隻猴子在寵物 ... 於 news.ltn.com.tw -

#47.17 Media 呼籲社會重視流浪動物議題企業與員工攜手捐贈台灣 ...

... 共同呼籲社會大眾重視流浪動物議題。 盼浪犬加速社會化17Media 員工響應陪伴17 Media 表示,公司長期關懷弱勢議題、善盡企業社會責任, ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#48.從流浪犬及虐待動物議題探討生命教育

動物 暴力與家庭暴力之議題息息相關,研究指出88%發生肢體暴力的家庭,. 寵物亦遭受到虐待,例如施虐的丈夫通常以威脅殺害寵物的方式迫使受虐婦女不. 敢尋求協助,由於受虐 ... 於 www.shs.edu.tw -

#49.流浪動物作為一項社會議題 - 關懷生命協會

不接觸的確對許許多多被人類壓榨利用的動物來說是一大福音,但貓貓狗狗可能就不只如此了。他們與人類共生了千年之久,甚至近代家犬已被培育出數百個品種。 於 www.lca.org.tw -

#50.《就算牠沒有臉》:在後疫情時代思考動物園,正視被疫情放大 ...

標籤: 就算牠沒有臉, 動物倫理, 生命教育, 黃宗慧, 黃宗潔, 動物研究, ... 權與動物福利概念的推廣,遊客逐漸開始意識到圈養動物福利的議題,這一點從 ... 於 www.thenewslens.com -

#51.世界上最聰明的動物排行,最後一種沒想到! - 每日頭條

【第一種:人類】世界上最聰明的動物,第一種肯定是非人類莫屬,人類是地球上最高級動物與智慧的結晶,目前處於所有物種統治者的地位。 於 kknews.cc -

#52.2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場 - Google Groups

2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場 ... 本場次活動與臺中市動物保護防疫處共同舉辦,日期為110年8月5日,活動配合防疫採線上舉辦,報名後將 ... 於 groups.google.com -

#53.象牙被挖空動物無聲哭泣,香港插畫家血腥呈現人類暴行!

一直以來,國際上都有一群人正在為諸多的「動物保護議題」而努力。香港一位藝術家就以驚悚血腥的繪圖風格,將長期被忽略的「動保議題」以插圖的方式呈 ... 於 www.niusnews.com -

#54.蔡英文回應「野保議題」五大訴求信函

我國野生動物保育法的保育類名錄中,許多物種的入列只是因為有人關心,其族群狀況是否需要列入保育類名單,絕大多數都沒有科學根據,所列近年有增加的物種 ... 於 www.peopo.org -

#55.贊成和反對動物園的論據 - Also see

將野生個體從野外移出將進一步危害野生種群,因為其餘個體的遺傳多樣性會降低,並且在尋找配偶時會遇到更多困難。 如果人們想在現實生活中看到野生動物,他們可以在野外 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#56.議題文章- 野生動物

每年9月28日為了紀念發明狂犬病疫苗的法國生物學家Louis Pasteur,將其逝世紀念日定為世界狂犬病日(World Rabies Day),因為此疫苗的發明,讓狂犬病轉為可預防的 ... 於 spca.org.tw -

#57.轉知2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場 - 南崁國中

主旨:檢送「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」簡章及活動海報電子 ... 長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育 ... 於 www.nkjh.tyc.edu.tw -

#58.議題報導- 窩窩|專注為動物發聲的獨立媒體

今年(2020年)六月,臺北市一家寵物咖啡廳的老闆被指控虐待店內的浣熊,有顧客投訴老闆打浣熊,隨後更有前員工提供老闆放狗咬浣熊的影片,消息一... 於 wuo-wuo.com -

#59.「2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場」 簡章及 ...

說明: 一、本會長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育的觀念與現場教學能力,引導孩子們尊重生命、愛護 ... 於 xn--djrpts8e06givc71do58f.tw -

#60.台灣流浪動物議題需要一起來重視 - 報新聞

我希望能有更多人正視毛小孩的生命權益,同時盡自己的綿薄之力,多幫助一些毛小孩,能救幾隻就是幾隻,期望此舉能拋磚引玉,讓大家看見流浪動物議題, ... 於 www.contentplatform.info -

#61.No photo description available. - Facebook

【日知會】- 《動物解放》讀書會- 動物議題,放大一點來看,其實正是政治與道德的問題。動物保護在台灣,至今仍未成為主要受到重視的議題,「人都管不完了,哪有空管 ... 於 www.facebook.com -

#62.路透:中共與印尼就南海議題對峙 - 台灣大紀元

據路透社獨家報導,四名知情人士透露,在今年稍早持續了數個月的南海對峙中,中共要求印尼停止在兩國都認為屬於自己的海域內開採. 於 www.epochtimes.com.tw -

#63.動物議題 - 中正E報

Read writing about 動物議題in 中正E報. 2003年,由中正大學傳播學系創立的學生實習媒體,隸屬數位媒體製作暨研發中心。以『關心在地事, ... 於 enews.ccu.edu.tw -

#64.轉知~2021動保扎根教師研習營-同伴動物議題臺中場---訓育組

一、生命關懷協會長期舉辦教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給教師,增強動物保護教育的觀念與現場教學能力,引導孩子們尊重生命、愛護動物,在日常生活中 ... 於 www.shes.hcc.edu.tw -

#65.【公投辯論】2醫師就萊豬議題針鋒相對正方拋歐盟經驗強調 ...

姜至剛強調,中毒跟超標是兩回事,萊劑只是多種動物用藥的其中一種而已,一定利用科學分析的基礎結果公開給民眾,讓民眾知道萊劑真正的風險在哪裡,也請 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#66.2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場 - 蘆洲國小

2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場. 字體大小調整 小 中 大. 本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作. 於 www.lces.ntpc.edu.tw -

#67.【一般】動物界| 自然 - 均一教育平台

技能:【一般】動物界,自然> 國中> 國中生物> 【七下】分類。源自於:均一教育平台- 願每個孩子都成為終身學習者,成就自己的未來。 於 www.junyiacademy.org -

#68.觀點投書:進口萊豬代表蔡英文不顧食安也漠視動保 - 風傳媒

很多人可能不知道,四大公投,除了是民生議題外,其中一項也和動保議題有關,那就是萊豬議題。 [啟動LINE推播] 每日重大新聞通知. 萊豬和動物福利息息相關. 於 www.storm.mg -

#69.動物議題教育如何落實在校園? 就從教師社群共備開始 - 方格子

提到動物議題時,你直覺會想到什麼呢? 是近期新聞上出現走私到臺灣 ... 歡迎了解這次的研習講座喔:) 動物, 議題教育, 教師社群, 生命教育, 課程與教學. 於 vocus.cc -

#70.檢送「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」簡章 ...

[類別] 標題, [11006844] 檢送「2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場」簡章及活動海報電子檔1份,請查照。 單位/ 發佈人, 學特科/ 施美合. 於 www.newboe.chc.edu.tw -

#71.動物議題 - B7 留言 | Dcard

你好首先對於你提出來的動物議題乃至愛護動物,我覺得範圍蠻大的,看起來是要強調動物權不應無限上綱嗎? 在對待野生動物時,我們強調的愛護不僅止於愛護動物本身, ... 於 www.dcard.tw -

#72.哲學動物:乳牛擁有尼采的智慧?水母能解釋宇宙結構?啄木鳥 ...

而這本書就是透過點出各種動物的行為習性與人類之間的差異和相似之處,來讓我們重新思考政治、道德、社會和對生活的各種想法。 本書核心關點. 本書的編排 ... 於 www.readtodie.com -

#73.動物議題歷史學 - 動物當代思潮論壇

Harriet Ritvo, The Animal Estate, Cambridge: Harvard University Press,1987, Introduction: The Nature of the Beast, ... 詳細 ... 於 thought-of-animal.com -

#74.2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場(現場課程)

【活動已結束】2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場(現場課程) ... 教師研習課程,將合適的動保教案及教學資源分享給學校教師,增強動物保護教育的觀念與 ... 於 eeis.epa.gov.tw -

#75.中市勞動人權短片競賽結果出爐20組參賽者榮獲獎項 - HiNet ...

... 討論並依評審標準評比後,學生組林同學的作品「保育累動物」主角潘達遠, ... 其餘每部得獎作品均以動畫或鏡頭刻畫勞動人權議題,深獲評審肯定, ... 於 times.hinet.net -

#76.動物友善城市| 柯文哲【柯P新政】市政白皮書

那我的做法很簡單,就是我們怎麼對待自己,就要那麼對待動物 ... 施虐者的罰款之外,對於檢舉棄養及虐待者、將給予獎金,並且把罰金注入於動保議題將來所需之資金上。 於 doctorkowj.gitbooks.io -

#77.轉知~~2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場

轉知~~2021動保扎根教師研習營-經濟動物議題桃園場. 詳見附件。 發布單位: 教學組. 1100005835.pdf · 1100005835_1.pdf · 1100005835_2.pdf. Loading... 於 www.ltsh.ilc.edu.tw -

#78.我們願為友善動物政策付出多少成本?(粵語) - 端開麥

我們邀請野豬關注組的Roni,和《看見動物》的作者梁柏練,來從氣候、城鄉、天敵、疫情,垃圾管理、城市規劃來討論野豬議題。動物可以很聰明地在人類 ... 於 player.soundon.fm -

#79.金馬入圍攝影師周宜賢電影攝影經驗談 - 銘報即時新聞

紀錄片《十二夜》是周宜賢認為拍過最難的紀錄片,他說,流浪動物原本是大家盡量不要去討論的議題。有一天,導演Ray來找他幫忙拍攝,從最初的不敢碰 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#80.我們的美妝保養行為如何影響環境?認識5 大元素

而台灣也在2016 年成為東南亞第一個禁止化妝品動物實驗的國家,不過尚未 ... 近期發生的澳洲大火、海洋污染等重大環境議題更驅使人們越來越重視環保。 於 www.seinsights.asia -

#81.1218公投》豬隻健檢醫師喊話蔡英文:別讓萊豬變成國民健康 ...

更嚴重的是,美國食品藥品監督管理局(FDA)資料表明,使用萊克多巴胺的豬所產生的副作用,比任何其他動物藥品都高。 程嘉華也指出,ALDF同一份聲明資料也 ... 於 www.chinatimes.com -

#82.【無狗之城.序】被淹沒的動物議題:人都未搞掂,點理動物?

人類想到動物時,唯一言行相符的地方,就是言行不一。 ... 國際間對動物議題的矛盾尚且有空間梳理,反觀香港,我們被住屋、教育問題淹沒; ... 於 www.hk01.com -

#83.盧學叡關懷動物議題演流浪狗粉絲特製貼紙買飲料應援

出身《超級星光大道》的藝人盧學叡(小美)平時關注流浪狗議題,先前得知「如果兒童劇團」將推出《流浪狗之歌》舞台劇,便主動要求參與演出。 於 star.ettoday.net -

#84.動物議題討論 - 台大課程地圖

課程名稱:【動物議題討論】. 當學期所開設課程. 課號, 班次, 課名, 學分數, 全半年, 授課教師, 時間(教室). 往年所開設課程. 開課年度, 課號, 班次, 課名, 學分數 ... 於 coursemap.aca.ntu.edu.tw -

#85.大推薦!!!!第一社大109暑期課程|動物共存! 動物議題討論

動物共存動物議題討論 看課綱 https://pse.is/SWQHV ... 這堂課從高雄常見的台灣獼猴出發,延伸野生動物的保育、觀光、動物園的存在等議題進行討論 ... 於 kh1cu.blogspot.com -

#86.上一堂學生感興趣的動保課!國小老師分享同伴動物動保教學經驗

關懷生命協會於2021 年8 月舉行「動保扎根教師研習營」中部場,邀請專家學者向學校教師、動物保護教育或環境教育有興趣者分享同伴動物議題。 於 tw.news.yahoo.com -

#87.關懷生命協會《動物議題大家談:如何理解動物園? (上篇)》

毛毛、Alisa、狐狸、Sunny、小問、素甲魚等六位對不同動物議題各有投入或肩負職責的朋友們,針對動物園方面進行了一小時的討論。 於 www.suiis.com -

#88.「2021根與芽動物嘉年華」今日登場黃偉哲串連在地力量守護 ...

市長黃偉哲表示,感謝所有參與「2021根與芽動物嘉年華」的學校以及協辦單位,所有師生都很用心地準備這次活動,以多元化方式凸顯環境議題,並且長期為台南市環境教育 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#89.「牠們帶來人類做不到的改變」陳奕君:進一步學習尊重生命

圖片提供|VERSE 讓兩個社會「議題」成為彼此... ... 陳奕君熱愛動物,在職涯轉換期擔任導盲犬訓練助理時,發現狗狗也賦予她心靈上的能量。 於 womany.net -

#90.不戴發報器「林鵰」3年飛行紀錄登國際期刊無尾的牠翱翔方圓 ...

台灣猛禽研究會祕書長蔡岱樺表示,一般研究動物活動或遷徙會在動物身上綁發報器,但這隻暱稱高岡屋的林雕,卻不必在身體上綁發報器,靠著明顯的身體特徵,賞鳥人士就能 ... 於 www.agriharvest.tw -

#91.【窩抱報】一本專注探討流浪動物的雜誌 - flyingV

牽涉到人、環境與生命的流浪動物議題,除了施捨、領養,還有許多值得從不同角度看待的面向。 我們相信,有時候人們不是不願意去看、去聽、去關心, ... 於 www.flyingv.cc