動漫 對台灣的影響的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【鬼滅之刃】盜錄事件對台灣動漫業者的影響【Podcast|Haku也說明:【鬼滅之刃】盜錄事件 對台灣動漫 業者的 影響 【Podcast|Haku|陳宥|半瓶醋】 · Comment • 1.

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立中正大學 傳播學系電訊傳播研究所 簡妙如所指導 曾馨慧的 迷.路漫漫:《ONE PIECE》長期迷之研究 (2015),提出動漫 對台灣的影響關鍵因素是什麼,來自於《ONE PIECE》、迷、長期迷、準儀式行為、體系化的推坑。

而第二篇論文長榮大學 應用日語學系碩士班 天江喜久、蘇鈺甯所指導 謝明諭的 戰後台灣流行文化中的「日本」再現 -中日、太平洋戰爭記憶為例- (2014),提出因為有 去殖民化、後殖民主義、日本的重點而找出了 動漫 對台灣的影響的解答。

最後網站國中_歷史_7-2 再傳入西方文化 - LearnMode 學習吧則補充:高仲儀,出生高雄,大學畢業於國立臺灣師範大學歷史學系,喜歡美食、 動漫 、手繪及 ... 傳教士將基督教信仰再次傳入 台灣 的同時,也帶來西方新的醫療體系跟教育, 對台灣 ...

Anti-Trust

為了解決動漫 對台灣的影響 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

動漫 對台灣的影響進入發燒排行的影片

►加入Shippo尾巴會員:https://reurl.cc/V6DGQy

◉Steamlabs抖內(台灣境外☑抽成較少):https://streamlabs.com/shippo727/tip

◉歐付寶抖內:https://payment.opay.tw/Broadcaster/Donate/840855FA64E3F6FC52CB7A408927C3E2

◉綠界抖內:https://p.ecpay.com.tw/C9C34

-

||||||||||||||||||||

✪【聊天室規章】✪

①請不要重複洗頻或說Shippo不理你之類的話

(抖內一定會唸到♡)

②不可以人身攻擊、毀謗

③不要暴露自己的個人隱私及聯絡方式

④請不要討論不在場的實況主或是要求亂入別人直播,尊重每位台主

(包含一直留言其他台主也在開台)

⑤請不要打廣告或具政治立場言論

⑥請觀眾不要相互聊天或是一直講與直播話題無關的東西

⑦Family直播或是與其他日本朋友直播時會是全日文,為了直播進行沒辦法立即翻譯,請不要一直在聊天室要求翻譯或是留聽不懂之類的留言,會影響到其他人

※管理員會視情況嚴重性會給予相對的刪言、禁言、封鎖處分※

||||||||||||||||||||

✪【觀眾常問的問題】✪

①為什麼會日文?怎麼學?學多久?

A:看動漫、和日本人講話、剪片翻譯時自學來的,頻道經營多久就學了多久

②Shippo哪裡人?住在日本嗎?

A:台灣人,目前住在台灣

③喜歡BL嗎?

A:喜歡會幻想BL的腐女/男,因為有夠可愛w

④是全職YouTuber嗎?

A:沒錯,用尾粉的抖內維生中...!影片請幫我多看幾次♡

-

◆所屬團體【尻尾family¨̮】台湾×日本 動漫、遊戲系團體

茜月しっぽ

►YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCNy0itme-DVgNAS8c1OucUg

►Twitter:https://twitter.com/Shippo727

►Instagram:https://www.instagram.com/shippo727/

緋月なぐも

►YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCLiXkynWHt_J3NaxxlXcxVA

►Twitter:https://twitter.com/7s_Gman

►Twitcasting(ツイキャス):https://twitcasting.tv/7s_gman

望月ぺすと

►YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCvJFjQ9CMp2SPUGNaNHotSA/featured

►Twitter:https://twitter.com/ava_PesT1

►Instagram:https://www.instagram.com/ava_pest1/

紅月サクヤ

►YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCDtfpSZXvooAbWO6SI1tXXw

►Twitter:https://twitter.com/Akatsuki_0325

►Instagram:https://www.instagram.com/akatsuki_sakuya/?hl=ja

猫月あいりす

►YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCVsonTFLwygTA0_hQjRYADw

►Twitter:https://twitter.com/RyNeR4683

►Instagram:https://www.instagram.com/ryner4683/

-

合作邀約請來信:[email protected]

迷.路漫漫:《ONE PIECE》長期迷之研究

為了解決動漫 對台灣的影響 的問題,作者曾馨慧 這樣論述:

本研究探討日本漫畫《ONE PIECE》與長期迷之關係。作為1990年代後期的動漫作品,《ONE PIECE》長期廣受歡迎,此外,十幾年來,它造就了一群閱聽人,從少年、青少年,到出社會,與這部作品相伴成長,成為長期的《ONE PIECE》迷。本研究欲探究這部動漫在現今台灣社會中的獨特之處,亦即,某些歷時更久,或同為1990年代後期也廣受歡迎的動漫作品,卻唯獨《ONE PIECE》得以成就此現象呢?而那些《ONE PIECE》迷又是如何在這麼長的時間下維持他們的認同呢?本研究透過深度訪談了11位,資歷至少超過七年的《ONE PIECE》長期迷,藉以回答上述問題。研究發現,在文本方面,《ONE

PIECE》之特殊性在於,其敘事結構與角色功能,都與大眾習以為常的經典故事結構相似;其次,研究對象大多指出其文本中具備了三個要素,分別是夢想、夥伴,與冒險,也對相關元素表示高度認同。此外,在《ONE PIECE》長期迷的認同實踐方面,本研究發現,對於《ONE PIECE》相關事物,持續、長期的蒐集行為,是《ONE PIECE》迷之所以成為長期迷的重要途徑,而其中扮演重要角色的,是對於《ONE PIECE》公仔的蒐集。尤其透過來自生產端與消費端的「體系化的推坑」,讓《ONE PIECE》迷不斷在文本之外,重新使自己與文本扣連,維持對文本的認同。然而,使得《ONE PIECE》長期迷成為可能的,是

包括其他《ONE PIECE》長期迷自身的規律、重複性行為,例如反覆畫某個角色,或整理動畫檔案等,本研究將之稱為「準儀式行為」。此外,本研究亦發現了,長期迷的過程,勢必與其生命旅程有所關聯,而有所謂的方向性,本研究的三個案例,便分別展現了三種不同的狀態:前行、停損、往返與進出。

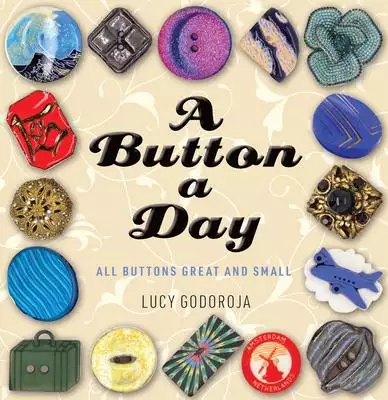

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決動漫 對台灣的影響 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

戰後台灣流行文化中的「日本」再現 -中日、太平洋戰爭記憶為例-

為了解決動漫 對台灣的影響 的問題,作者謝明諭 這樣論述:

摘要台灣人的日治時代與戰爭記憶的「日本經驗」,在戰後長達三十八年的戒嚴時代飽受打壓。國府以大中國主義為本位的「祖國化教育」來進行對台灣的去殖民,但也消弭了台灣的本土化,換句話說,成長於日治時代的台灣人,於戰後不僅僅是日本語能力以及日治時代的經驗都無法立足社會,就連自身的母語等本土文化也遭受無情的差別待遇,本論文第二章的第一節所提出的延平學院事件,正是體現成長於日治時代的一輩台灣人於戰後初期所一開始面臨的窘境,間接造成台灣人特殊的「日本觀」。隨著爾後國府的戒嚴體制的確立、白色恐怖的形成,這一輩的台灣人逐漸更成為緘默、沒有自己聲音的失落一代,並與日後成長於戒嚴時代受「祖國化教育」的子女也產生了矛

盾與隔閡。 在戒嚴時代成長的子女在學校課堂,所被教授的台灣日治時代的歷史教育,也為官方所主導的「祖國」論點,將他們的父母正值青春年華的日治時代以「暗無天日」、「奴化」等字眼加諸形容。而且這些教育內容,也如同上述第二節談論的電影一樣,不詳細客觀及全面,並常強調與「祖國」連繫的抗日人士才是為此時代階段的中心。這樣的時代背景之下,也造成當年真正屬於台灣日治時代以及戰爭記憶相關題材甚少的主要原因。原在戰後初期的冷戰格局的情況下,官方雖然於此時沒有太過強調「反日」,但在對內統治上已經造成戰後父子世代之間對日本的「代溝」。 1972年台日斷交之後,言論自由與媒體尚在被官方所掌控的社會,官方引導

於此時開拍了許多大型抗日愛國電影來激起國內對日本的「同仇敵愾」,蔚為當時的風潮,但這些故事也是就如原先這些「祖國化」的教條內容一樣,還是所謂的大中國主義為基調。而難得出現以日治台灣為背景的戰爭記憶的流行文化作品的電影《梅花》,該片還是將真正的台灣民眾排除在外、客體化,講述那天馬行空的戰爭記憶以及自己所認定的「日本」樣貌,塑造出那「失憶性」的記憶。這正是戒嚴時代台灣流行文化中的「日本」如此寫照。 台灣隨著解嚴以及陸續推動自由化與民主化,社會達至開放,也包含過去對日本流行文化限制的解禁。在這些種種現象的影響之下,也造成了解嚴後流行文化作品的「日本」再現有著如此多樣繁雜的面相。無論是李登輝時代

仍保留著「大中國主義」思維的手法,亦或是當今漸為主流的「國民」視點的大眾史學的創作,還是因90年代「哈日」情緒興起以至於出現看似表面脫離正軌的藝術,這些大相逕庭的「日本」再現某方面也顯示出當今台灣多元、包容、自由開放的社會。 筆者於第四章結論第一節大致細分出去殖民化與後殖民主義,以及國家視點與國民視點此兩大差異的部分並加以分析。總結出戒嚴時代的作品為去殖民化與國家視點;李登輝時代作品為後殖民主義與顯性國民視點(故事內容)隱性國家視點(創作者)的參雜;後李登輝時代的作品則同為後殖民主義與國民視點為基本。這些戰後流行文化作品當中,以再現的對象共通為戰前殖民者「日本」,而內部牽涉的國家視點則為

「中國」視點,國民視點是「台灣民眾」視點。戰後台灣流行文化作品對於「日本」會有「中國」國家視點與「台灣民眾」視點交錯的現象,身為前日本帝國殖民地戰後以面對前殖民者所創作的作品之發展樣貌可謂算是獨一無二的了。戒嚴時代的電影《梅花》可說絕對地「中國」視點對「日本」進行毫不留情地善惡批判,日本人多是惡人,台灣人,更正確的是中國人則多是善人,具有中華五千年悠久歷史傳統台灣人的優秀中國人,對抗具有現代化奴役台灣且欲將台灣人抓去南洋當炮灰的日本人,終將會盼來偉大祖(中)國過來光榮解放的一天。李登輝時代的作品,對於「日本」開始正視、試著客觀角度重新看待,再也不是以日本就是惡人,台灣就是善人的論點,開始僅以日

治時代台灣民眾為故事主角,儘管這些主角們是否真實存在,但可以肯定的是這些角色確定非以往戒嚴時代披著台灣人皮的中國政治百姓,並藉由這些角色試著還原再現出當時的戰爭記憶與「日本」,然而戒嚴時代的中國視點並非一朝一夕隨著改朝換代隨即消失,由於創作者們成長背景造就出這些雖表面以台灣民眾為本的視點作品時,隱隱約約地還是透露出台灣人的祖國是中國的思維。後李登輝時代,逐漸形成全台灣民眾視點作品的出現,完全跳脫以往的中國的國家視點,真正完全以自我台灣民眾的國民視點去還原再現出當時的戰爭記憶與「日本」,以致於比起昔日戒嚴時代也好、李登輝時代也好,更加增加客觀論述的可能性。此舉「台灣民眾」視點對抗昔日國民黨政府「

中國」國家視點,也象徵了國民對抗國家的這種下層階級對抗上層階級的歷史史觀,歷史的撰寫權力由以往的官方壟斷轉變為民眾自由論述。 戰後以來台灣流行文化作品的「日本」再現會有如此的發展變化風貌,其背後反應出與台灣戰後以來的自由化、民主化與本土化發展有關。戒嚴時代國民黨政府以中國意識為本體對「日本」實行去殖民化的同時,卻也無情打壓台灣的本土化。若依照一般殖民地國家來說,以同為戰前日本帝國殖民地的韓國為例,由於韓國戰後並非像台灣有新的外來統治者轉進,而容易是以韓國自身民族為主體對「日本」實行去殖民化進行批判,而台灣的戰後發展恰恰非如韓國這種一般的殖民地國家一樣,因而有如此對「日本」的再現面貌。時間

越接近解嚴,台灣的本土化浪潮為了對抗所謂國民黨政府的中華民族本位意識的敵人,間接也把戰前的殖民者「日本」找來加以對抗,形成特殊的對日情懷。「日本」再現從一開始的反日、到客觀地論述,甚至近年的相對親日,也見證了戰後以來台灣的本土化與日本之間的種種變遷發展。

動漫 對台灣的影響的網路口碑排行榜

-

#1.忍不住再看一遍!10部編輯精選經典漫畫推薦,填滿內心的空虛

從1995年問世至今,劇場版結局終於在2023年2月在台灣上映。 ... 同樣在1990年末問世的經典漫畫《NANA》,無疑影響許多七八年級生看待人生的觀點,不 ... 於 meet.eslite.com -

#2.宮崎駿動畫新作《蒼鷺與少年》10/6 台灣上映!最新劇照正式 ...

鈴木敏夫更提到,這種不做廣告的政策對電影院和觀眾將產生正面的影響,「現代資訊已經超載,大家看電影只是為了確認其是否跟預告片一樣精彩。實際上,這是 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#3.【鬼滅之刃】盜錄事件對台灣動漫業者的影響【Podcast|Haku

【鬼滅之刃】盜錄事件 對台灣動漫 業者的 影響 【Podcast|Haku|陳宥|半瓶醋】 · Comment • 1. 於 m.youtube.com -

#4.國中_歷史_7-2 再傳入西方文化 - LearnMode 學習吧

高仲儀,出生高雄,大學畢業於國立臺灣師範大學歷史學系,喜歡美食、 動漫 、手繪及 ... 傳教士將基督教信仰再次傳入 台灣 的同時,也帶來西方新的醫療體系跟教育, 對台灣 ... 於 www.learnmode.net -

#5.漫博明天開展!2023上半年動漫市場交易趨勢報告這些動漫你 ...

記者李鴻典/台北報導據日本動畫協會統計,台灣與日本動漫的簽約數量榮登世界第 ... 《我推的孩子》反應超高人氣,可見「影視化」對動漫版品影響巨大。 於 tw.stock.yahoo.com -

#6.【鬼滅之刃】盜錄事件對台灣動漫業者的影響【Podcast|Haku

Play 【鬼滅之刃】盜錄事件對台灣動漫業者的影響【Podcast|Haku|陳宥|半瓶醋】 by 【半瓶醋夜未眠】電影、動畫、遊戲及那些年on desktop and mobile. 於 soundcloud.com -

#7.受中國動漫影響日本年輕人熱愛中國文化- 看板C_Chat

推mamamia0419: 很正常,很多人也因日本動畫對日本有興趣 09/29 09:31. 這倒是現年30~40歲的台灣人小時候正是日劇、日本藝人、日本動畫最流行時. 於 www.ptt.cc -

#8.因應武漢肺炎不同調?台北國際書展、電玩展延期,動漫節照樣辦

在台北國際書展所發布的新聞稿中提到,在原定規劃之中,有將近50國出版單位與作者將來台與會,不過由於武漢肺炎疫情影響,書展基金會近期已經接獲部分參展 ... 於 www.bnext.com.tw -

#9.肺炎疫情對台灣ACG 產業影響大調查遊戲動漫產業各大廠商 ...

巴哈姆特GNN 本次特別針對COVID-19 疫情對台灣ACG 廠商的影響進行調查,匯集來自台灣ACG 產業代表性廠商的意見,透過專題報導讓讀者一窺全貌。 ※ WHO 正式 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#10.這些迪士尼電影都是台灣製!曾被譽為「東方迪士尼」的台灣 ...

那時候,動畫師的薪水甚至是銀行經理的2 到10 倍,台灣最大、也是世界最大的動畫製作公司,宏廣卡通董事長王中元說:「我們發薪水的時候,每個人都要拿個 ... 於 www.storm.mg -

#11.《吉卜力動畫大師—高畑勲展》海外首展在台北!四大展區、地點

展件高達2000件,完整呈現高畑勲導演對日本動畫的影響及與吉卜力工作室密 ... 電視動畫,在日本締造極高收視率,台灣也曾播出,是不少人的童年回憶。 於 www.elle.com -

#12.日本動漫與性產業創新發展對於台灣的影響The Influence of ...

本篇論文將以文獻蒐集與整理、資料分析彙整及SWOT 分析來研究此篇論文,了解與探討. 兩大文化產業背景與發展,以台灣相關產業進行比較及分析其優劣勢,探討對於台灣帶來的 ... 於 wpc.stu.edu.tw -

#13.動漫文化蓬勃堆破億商機!一年百場活動粉絲台灣頭逛到台灣尾

因此台灣的大型動漫活動近年蓬勃發展,動漫迷幾乎一整年都有活動可以參加。以2022年為例,從年初開始,在台北市就有台北動漫節、 7月的還有台北漫畫博覽會 ... 於 city.gvm.com.tw -

#14.《迪士尼動畫展》 | udn售票網

憑本展預售票租借個人語音導覽機,享第2台半價優惠(每張預售票限使用本優惠1次) ... (3) 建議您,前往觀賞表演前,請確認手機已攜帶且電量足夠,以免影響您的入場權益 ... 於 tickets.udnfunlife.com -

#15.產業專題研究及調查報告| TAICCA 文化內容策進院

CCC創作集/ CCC追漫台 IP Meetup 編劇人才媒合 文化科技 出版轉影視 文史題材推薦計畫. 找資源. 文化創業加速器 TDAL 數位模型庫 IP LAB 漫畫基地 CSR/ESG for Culture ... 於 taicca.tw -

#16.日本動漫何以風靡全世界? - 工商時報

如果問起當今最有影響力的日本文化是什麼,恐怕半數以上的人會異口同聲地回答動漫吧。動漫已成了日本現代文化最富有魅力的標貼,從東南亞到歐美,風靡 ... 於 ctee.com.tw -

#17.同人誌會侵害著作權嗎? - 法律百科

利用結果對著作潛在市場與現在價值的影響同人誌創作常會伴隨「販賣」的 ... 以同人文化的常態而言,同人誌作者是為了與同人交流、表達對漫畫家跟他的 ... 於 www.legis-pedia.com -

#18.這部已經31年!盤點「10年以上」懷舊日劇&電影 - PopDaily

90年代可說是日劇的全盛時期,日本的文化、潮流、戲劇、動漫、音樂等開始大量影響亞洲圈,特別是戲劇上對台灣的影響力,像是1991年《東京愛情 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#19.全球化下台灣動畫產業的發展與轉型 - 政治大學

研究發. 現,影響台灣動畫產業由OEM 轉向OBM 最主要的因素是全球化下國. 際分工的轉變。而國家政策也促使動畫產業更朝向OBM 作發展。數. 位科技與文化接近性對台灣自有動畫 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#20.亞洲不只有日漫 在歐洲試圖找到定位,「複雜又迷人」的台漫 ...

透過旅法漫畫家林莉菁推薦,IMHO總編輯莫禾爾(Benoit Maurer)在Pam Pam的漫畫裡看黑色幽默的魅力,兩人也在安古蘭現場對談這本「新作」。 莫禾爾這麼 ... 於 www.twreporter.org -

#21.青少年接觸日本動漫的原因及影響 - 高雄市高英高級工商職業學校

在台灣,動漫是一種常在電視上撥放的節目,也因此動漫逐漸. 融入台灣人的生活中。許多人認為動漫對心智尚未成熟的青少年影響只有負面,. 但是動漫對青少年的影響有正面也有 ... 於 www.kyicvs.khc.edu.tw -

#22.日本動漫產業對台灣流行文化影響之探討作者 - 健康跟著走

日本動漫對台灣影響- 台灣這小小的海島國一直以來深受日本的影響,從過去日據時期,日本對台灣的.殖民統治,至今日國人依賴日系產品,還有『哈日... 於 info.todohealth.com -

#23.臺灣動畫- 維基百科,自由的百科全書

臺灣動畫指在臺灣製作的動畫,或者是部分利用國外技術支持或協助的動畫作品。它深受美國動畫和日本動畫的影響。最早可以追溯到1954年的黑白動畫《武松打虎》,但目前 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.京都動畫縱火案》粉絲這天都心碎了...這場大火對動漫界的損失 ...

日本動畫公司「京都動畫」(京阿尼)7/18遭縱火。京都動畫曾製作多部知名作品,包含像是《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON!輕音部》、《冰菓》、《聲之形》 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#25.2023漫畫博覽會2023漫畫博覽會 - FamiTicket全網購票網

第22屆【漫畫博覽會】與【台灣國際電玩電競產業展】、【台北國際電影玩具暨玩具創作大展】,同步於台北世貿一館盛大舉行,歡迎朋友們同來探索動漫無限的精采世界。 於 www.famiticket.com.tw -

#26.從《美少女戰士》到《鬼滅之刃》:淺談動漫中的性別展演

當《鬼滅之刃》這兩年在台灣、甚至全世界造就一股現象級的動漫熱潮時,我們可以發現,其中的人物角色對青少年觀眾來說,已經不純粹只是一個虛擬人物, ... 於 tgeea.org.tw -

#27.暴力動漫也可以帶給小孩正面的影響嗎? - 人本教育基金會

暴力包裝的議題百百種,對孩子的影響可能只有一種. 換句話說,小孩會被暴力動漫吸引,是基於「轉大人」的正常心理需求。這點大概很少 ... 於 hef.org.tw -

#28.PS4 和PS5 上的最佳日本動漫遊戲 - PlayStation

在PlayStation 進入日本動漫世界,體驗那些受到日本漫畫以及動畫所影響的熱門遊戲。 於 www.playstation.com -

#29.台灣動畫產業邁向原創之路(上):可行商業模式在哪裡?從 ...

大眾對台灣長片動畫的印象長年停留在1998年王小棣導演的《魔法阿媽》。 ... 最終影響的除了製作團隊的原創能力,觀眾也只愛看那些已經有「品牌」保證 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#30.二手玩具拼成華麗鳥居、沉浸式魔幻空間動漫藝次元特展有哪些 ...

你對動漫的了解有多少呢?「動漫」是指漫畫與動畫,並非只在年輕人之間有影響力,而是大眾共同的語言。可以跨越世代,串起柯南和神隱少女留給我們的 ... 於 www.xinmedia.com -

#31.日本动漫界屈服于中国的审查的现象已经对日本动漫产业 ... - 品葱

日本动漫界屈服于中国审查制度的现象也已经表明,中共制定的审查制度已经波及到了日本以及海外,这个影响是国际性的。有的人认为这是中共对外输出意识形态和审查制度, ... 於 pincong.rocks -

#32.FF | Frontier - 開拓動漫祭

目前我們正在加緊進行系統交叉比對,預定於近日內完成、並公布被遺漏的錄取社團名單。已公布之FF41錄取名單不會受到影響,請已在錄取名單上的社團朋友們不用擔心。 於 www.f-2.com.tw -

#33.《鬼滅》盜錄太嚴重日方取消台灣動畫同步上映優待 - 東森新聞

日本動漫《鬼滅之刃》魅力席捲全台,劇場版票房已突破新台幣5億元,卻因有盜錄散布行為, ... 讓動漫迷怒罵盜錄者,也要台灣代理商硬起來對盜錄者提告。 於 news.ebc.net.tw -

#34.動漫迷不可不知的「JOJO梗」是什麼?橫跨30年的經典之作 ...

喜歡看動漫的人一定都有聽過所謂的「JOJO梗」,但對動漫沒這麼瞭解的人絕大 ... 不只是漫畫影響深遠,《JOJO的奇妙冒險》的動畫一共有4季,加上聲優和 ... 於 today.line.me -

#35.十大最具影響力日本動漫,第一名絕對暴露年齡! - 尋夢園聊天室

從作者車禍到流川楓飛機失事,少年時對灌籃高手結局的各種無厘頭猜測成了許多人共同的回憶。三井壽,櫻木,流川楓,大猩猩…試試看,你還能背出湘北的陣容嗎? 十大最具 ... 於 ek21.com -

#36.日本灌籃高手平交道亂象難解鎌倉市府再祭對策 - 聯合報

堪稱日本最知名的平交道之一「灌籃高手平交道」,由於動漫迷長年來不斷造訪拍照,已對當地居民生活與交通造成影響。鎌倉市政府決... 於 udn.com -

#37.動漫商機無限產值超過2兆...台灣成日本動畫簽約數量前三名

台灣 同樣受到日本「動漫」文化不小影響,根據「AJA」統計,台灣在「世界各地區日本動畫簽約數量」以200部作品排名第三,僅次於南韓和美國,除此之外, ... 於 game.ettoday.net -

#38.日本動漫影響力調查報告︰當代中國大學生文化消費偏好研究

我們希望本書稿不但能對人們了解動漫文化有所裨益,也希望以此作為中國大眾文化問題的文化研究的一個具體個案。當然,這樣的規劃在具體執行過程中必有種種不盡如人意之處, ... 於 www.books.com.tw -

#39.這個排名你服嗎?15萬人票選「日本漫畫百大」:經典神作入榜

說到運動漫畫,《灌籃高手》絕對是最先被想到的作品,就算不一定清楚故事的全貌,頂著一頭紅髮的櫻木花道,以及三井壽對安西教練說的那句「教練,我想打球 ... 於 www.letsgojp.com -

#40.宮崎駿生涯最終作《蒼鷺與少年》8看點!10月在台上映

宮崎駿職業生涯的最後一部動畫電影《你想活出怎樣的人生》,終於要在暑假檔的7月上映啦!天呀,這可是他自2013年的《風起》之後,相隔10年再度親手 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#41.風靡全球的跨界大師,鬼滅之刃、咒術迴戰、吉卜力動畫 - Wazaiii

“透過網路平台、串流市場,日本動漫在全球市場仍不斷擴大,正如《鬼滅之 ... 創造高票房,電視動畫也早在數十年前就深深影響著周邊國家,像台灣的六 ... 於 www.wazaiii.com -

#42.高雄車站捷運商場約滿全關門高捷:將打造動漫電玩主題

隨著新高雄車站如火如荼動工中,捷運商場會從現有約400坪、陸續擴大到近3000坪,規劃成南台灣首座千坪ACG動漫、電玩主題商場,業者表示正在做整體設計 ... 於 news.pts.org.tw -

#43.讓日本社會開始檢討動漫對青少年所產生的影響馬廄說

熱門犯罪紀實Podcast ... 更多選購方式:尋找當地的Apple 直營店或其他零售商,或致電0800-020-021。 台灣. Copyright © ... 於 podcasts.apple.com -

#44.浅析日本动画变迁和日本社会发展的关系 - 知乎专栏

在此之后,原来的“电视漫画”的称呼逐渐被“动漫”所代替。此电影的上映为日本动画产业带来了深远的影响,日本动画拥有了大量粉丝。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#45.航海王在台灣 - One Piece Wiki

ONE PIECE 在台灣是最熱門的動漫作品之一。 ... 像是日前因抽菸畫面被打馬賽克的卡通《航海王》,因為有太多觀眾反應已經影響到他們收視的權益,NCC傳播內容處因此下令 ... 於 onepiece.fandom.com -

#46.日本動漫反映的社會現象(上):近年異世界與轉生題材為何 ...

通過日本動漫作品的研究和青少年愛好的觀察,能有助得知現時潛在的社會問題,從而對問題提出對策和建議。 本文通過觀察法和文獻研究法,分析日本動漫作品 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.動漫有負面影響嗎? - 工具城市

戀童癖、對兒童/女性/男性不切實際的描繪以及變態的角色套路已成為動漫中的一種常態。 動漫會影響你的心理健康嗎? 動漫可以通過多種不同的方式影響心理 ... 於 tools.city -

#48.【2023TICA】2023台北國際動漫節WIT STUDIO 10 周年講座 ...

2023台北國際動漫節,除了在ICHIBAN JAPAN 日本館展區舉辦「WIT STUDIO」 ... 節WIT STUDIO 10 周年講座淺野恭司及中武哲也分享串流對動畫製作的影響. 於 www.moelong.com -

#49.不同平行世界兩電影觀看順序締造出不同結局

改編自日本同名小說的《僕愛》與《君愛》兩部不同平行世界的動畫電影,將依照觀賞順序不同,而大大地影響對結局的觀感,為觀眾帶來奇特體驗。 於 www.epochtimes.com -

#50.台灣漫畫家橫掃日本多個漫畫獎項台漫崛起原因大解構 - 香港01

2021年日本與台灣透過漫畫積極推廣交流事業。 ... 深受日本動漫影響的台灣動漫,以現今的產業結構和創作人才數或許還難以與日本匹敵,但從創作能量來 ... 於 www.hk01.com -

#51.台湾动漫产业的衰退及建议-电影论文 - 中州期刊联盟

由于台湾动画影片市场有限,卖座情形不佳,加上资金、创意不足等问题的影响,发展相当辛苦。 对内,台湾行政院于“挑战2008:国家重点发展计划(2002—2007)” ... 於 www.zzqklm.com -

#52.跨媒體的《動漫遊戲》介紹!一部作品,多種享受 - Johren

也因為如此,日本成為了全亞洲最大的文化輸出國,不只是台灣,包括了 ... 戰後對漫畫發展最具影響力的漫畫家當「手塚治虫」莫屬了,手塚治虫將大量的 ... 於 www.johren.net -

#53.日本与台湾之间的动漫产业日本动漫对日本经济的影响

相似精选文档下载确定,相文日本与台湾之间的动漫产业动漫产业整理如下表,印刷出版,移动数字媒体的动漫内容。动漫的一个特,积分不够,本文主要采用 ... 於 www.bbsycy.com -

#54.海賊王真人版開播這角色最讓人出戲!以為《第五元素》

【即時中心/綜合報導】改編自知名動漫的Netflix網飛真人版海賊王影集近日 ... 影響最劇烈,但即使到6日台灣解除海警後,仍對台灣天氣有後續影響。 於 tw.nextapple.com -

#55.日動漫文化影響台模型掀起收藏風潮 - 鏡新聞

受美國電影,跟日本動漫文化影響,台灣模型商機很大,對每一個收藏家來說,不只看的是購入價格, ... 「鏡新聞」已在MOD508台與YouTube頻道同步播出。 於 www.mnews.tw -

#56.不能不知道「關於漫畫家岸本齊史的10 件事」! - 火影忍者

《火影忍者》誕生至今來到20 個年頭,雖然整部漫畫已經走入尾聲,卻依然深深影響著許多漫畫人,更是伴著許多人一同成長,在世界各地掀起不小的熱潮, ... 於 www.gq.com.tw -

#57.〈財經週報-台灣動畫產業〉蕭博仁:發展動畫產業首重跨域 ...

記者魏錫賓/專題報導在武肺疫情催化下,生活型態與工作模式加速數位化,不過國內對代工依賴較深的電腦動畫產業,以及應用於遊樂園的體感科技解決方案 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#58.福州影響動漫影視有限公司:動畫業務一 - 百科知識中文網

動畫業務一、公司已製作生產卡通片幾千分鐘,合數百集。 2、 3、基本信息中文名稱:福州影響動漫影視有限公司公司簡介一個全新的創業理念,同時詮釋著一個非常的時代。 於 www.jendow.com.tw -

#59.開拓動漫祭FancyFrontier - Facebook

搶票就是明天→ https://pse.is/57rz54 傳說中令angela 一吃就回不去的那個東西,有點圓、頭上有許多皺摺的是什麼⁉️ 暌違多年終於能再來台的atsuko 和KATSU,像是回到故鄉 ... 於 www.facebook.com -

#60.日本动漫的黄金时代,不只有宫崎骏 - 澎湃新闻

@山有木兮卿无意:为什么宫崎骏为代表的动画对我们的影响也很大?动漫对日本到底是怎样的存在?超过日剧和电影吗? 徐靖:首先是因为改革开放,中国观众有 ... 於 m.thepaper.cn -

#61.台灣動漫產業的文化困境與未來 - 關鍵評論

2011年台灣社會學年會林建勳發表了一篇〈漫畫文本的去/再領域化:台灣大眾文化創演轉變模式之探討〉探討了政府政策對台灣動漫產業的影響。 於 www.thenewslens.com -

#62.動漫對青少年的影響,你中了五條中的幾條? - 壹讀

與此同時,日本動漫作品中所包含的色情、暴力、扭曲的場景也在潛移默化的影響中國青少年,對青少年的身心成長造成一定的扭曲,是引發青少年心理問題的 ... 於 read01.com -

#63.平成時代最美好的一環!日本大人氣「經典動漫」大量產出

就算你現在對動漫一點感覺都沒有,但是自平成元年1989年開始,影響世界超過30多年的經典動漫角色,不斷出現在各位的生活中,以不同形式影響著全世界,從《七龍珠Z》 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#64.日本動漫可以對這一代年輕人有多大的生活影響?一篇幫你理解 ...

在傳播者,日本文化產業的角度看,我們大概分析目前展現出來的日本民族性格,取向,以及日本動畫公司的產業結構,觀察其社會效益與經濟效益的權衡, ... 於 twgreatdaily.com -

#65.皮克斯動畫工作室| 台灣迪士尼Disney.com.tw

胡迪是一個懷舊的縫線牛仔玩偶。他是安迪從小最喜歡的玩具。胡迪個性正直、聰明及善良,對朋友亦如同對主人一樣忠心耿耿並且講 ... 於 www.disney.com.tw -

#66.Fw: [orz] 某美大的教授:我不接受被動漫影響的作品- ACG板

アメリカのある美術大学で「アニメや漫画の影響を受けた作品は一切認めない」とする規則が言い渡された。これが業界人を巻き込んだ論争に発展している ... 於 disp.cc -

#67.國立臺灣美術館-出版品

內容:. 本次展覽將以臺灣與日本動漫作為取樣,透過網路現象的方式,來重新思考動漫文化在當下所產生的交集,並且從臺灣投映到日本,觀測日本動漫文化對臺漫發展的影響。 於 www.ntmofa.gov.tw -

#68.主要相關活動/主なイベント|公益財團法人日本台灣交流協會

為了再次表達對台灣的感謝,這次日本台灣交流協會特別邀請一百多位日本知名漫畫家,展示他們的感謝簽名板;並且收集了多部漫畫人氣作品,以複製畫形式於展覽中展出。藉著此 ... 於 www.koryu.or.jp -

#69.漫畫評論》當跨界成為必然:日本漫畫產業的跨媒體綜效

當台灣漫畫在努力復興之際,他山之石的跨界整合,特別是和台漫發展 ... 1970年代後期,日本動漫次文化逐漸影響了主流文化的發展,成為日本特有的文化 ... 於 www.openbook.org.tw -

#70.日本動畫的演變與東亞文化的影響 - Allen's Blog

東離劍遊紀也將於2020 年底出第三季,在動畫界中能出到第三季的相當少,都是商業表現很好的作品,無論對台灣或是日本而言都是一次很成功的文化行銷。 於 blog.allenchou.cc -

#71.國立臺灣藝術大學多媒體動畫藝術學系 - ColleGo!

就讀景美女中時參加動漫社,對動畫有興趣於是報考多媒系,在此前對動畫零經驗。 ... 回台灣後,繼續在多媒系碩士班完成碩士學位(2017/01畢)創作動畫 ... 於 collego.edu.tw -

#72.桃園國際動漫大展吸引19萬人次參觀榮獲2設計獎肯定

「2023桃園國際動漫大展」於7月23日圓滿落幕,展覽期間廣受市民朋友熱情參與 ... 2023桃園動漫大展展場主視覺亮眼吸睛。 ... 中颱蘇拉逼近對台影響曝. 於 tyenews.com -

#73.日本動漫對青少年的影響神奇寶貝背後的意義 - Issuu

而之後「轉蛋怪獸」因為商標權的問題和簡稱「轉獸」的發音不是挺順口,所以乾脆就將企劃變更為「口袋怪獸」(台灣翻譯為「神奇寶貝」)。 雖然「神奇寶貝 ... 於 issuu.com -

#74.【日本】動漫迷九大朝聖地,盤點動漫裡真實場景、主題樂園和 ...

鋼彈咖啡廳. batch P1090831 1 Source:KKday. 對全世界鋼彈迷來說,這家從車站 ... 於 www.kkday.com -

#75.【高雄展覽】咒術迴戰展!台灣最終場,日本超人氣動漫展

因為此次展出全部都是日本原汁原味呈現漫畫原圖,因此熱血跟你賣關子,許多作品無法攝影,也就是說好康來現場直接目睹大師原圖就對了。 於 decing.tw -

#76.人氣動漫排行榜| 2022必看動漫| 娛樂口碑聲量排名| 第1頁

對每季眾多的動漫新番有選擇障礙?不知道近期必追的人氣動漫是哪部?或是想重看一遍經典舊番?。DailyView網路口碑透過《KEYPO大數據關鍵引擎》,觀測上萬個網站頻道 ... 於 dailyview.tw -

#77.不一樣的楊德昌關於漫畫、動畫的實驗與冒險| 文化+ | 中央社CNA

早年日本漫畫盛行台灣,成為楊德昌的養分之一,當中他尤其喜歡日本漫畫 ... 楊德昌曾在他所寫的〈顏色和藥水一樣藥〉一文中,提及他對漫畫的看法。 於 www.cna.com.tw -

#78.皮克斯動畫《青春養成記》打破Disney+ 首映紀錄!原來電影藏 ...

皮克斯全新力作《青春養成記》是Disney+ 在台上市以來,首部直接於Disney+ 推出的動畫電影,一登場便榮登上周 ... 《青春養成記》深受日本動畫影響. 於 www.vogue.com.tw -

#79.兒童卡通動漫「10個要注意的劇情」:小學早戀太誇張 - 妞新聞

在打鬥、推理動漫中常會出現有角色、動物死掉但其他人完全不悲傷、不覺得怎麼樣的場景,這不利於孩子養成同理心與建立對「生死」的認知,一定要找時間跟 ... 於 www.niusnews.com -

#80.探究日本動漫文化對本校高中生的影響 - 宅楠私塾

香港中學文憑考試通識教育科獨立專題探究報告考試年份: 2013 姓名: 朱皓楠班別:6A 學號:8 指導老師:馮惠儀老師探究題目: 探究日本動漫文化對 ... 於 freedom124720.pixnet.net -

#81.哈日族

動漫 哈日與台灣整體影響. 外文系961174 施亦欣. 哈日族. 日本流行文化在台灣的現象. 輕人對日本的認同與模仿,完全只是透過雜誌、圖片、與服飾等視覺而非語言的事物. 於 www.fgu.edu.tw -

#82.日本動漫、迪士尼動畫文創展豐富 - 草根影響力新視野

特別的是,並設計有台灣專屬的謎題、人氣角色等身公仔,足見作者青山剛昌老師對台灣粉絲的重視與在乎。 進場首先映入眼簾的是,青山剛昌老師以20周年紀念 ... 於 grinews.com -

#83.臺中國際動漫博覽會2023 | TaiCAF2023 | 台中市| 動漫| 展覽活動

台漫文化在創作風格及消費閱讀習慣上受日漫影響極深,對甫於21世紀於韓國崛起的條漫較為陌生,希望藉由本次展覽的梳理,讓喜愛動漫的讀者們更加了解此一新時代漫畫型態, ... 於 www.cutokusatsu.com -

#84.《被動漫影響做過哪些事?》最多人去買了…… - 宅宅新聞

麻將在日本的流行程度雖然不及台灣,但是台灣觀眾也不要因此得意,畢竟看過《天才麻將少女》的觀眾都知道,日本麻將規則比台灣複雜許多,自從動畫化以後, ... 於 news.gamme.com.tw -

#85.日本動畫海外營收破1兆日圓創新高!低薪、過勞問題仍無解

近年來網路串流平台日益興盛,這也對日本動漫產業產生一定影響。報告中顯示,過去被視為動畫公司重要獲利來源的光碟販售,收益額只有587億日圓,已經 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#86.【瞅中國】次文化影響力-受箝制的中國動漫 - 旅讀

社會早已轉型,兒童更為早熟,不能期待兒童都像《雷鋒的故事》裡乖乖甚至呆板的小學生,把動漫當作兒童教育工具的想法是上對下的權威說教姿態!脫開這個 ... 於 www.orchina.net -

#87.[藝術x 迷思- 文化] 動漫作品與文化的關連(三):《鬼滅之刃》的 ...

究竟是什麼因素,在全球COVID -19 疫情影響之下,由日本漫畫家吾峠呼世晴所創作的奇幻漫畫及動畫《鬼滅之刃》(日语:鬼滅の刃),仍然能夠吸引那麼多 ... 於 vocus.cc -

#88.中颱「杜蘇芮」襲台!動漫迷擔心漫博會停辦主辦單位 - 三立新聞

此外,今年漫畫博覽會因為疫情影響而推遲至2022年舉行,且在開幕首日創下9萬人進場的浮誇紀錄,顯示民眾對漫畫博覽會的熱愛程度不減反增。相信即便受到 ... 於 www.setn.com -

#89.[2023動漫節] 台灣東販優惠方案大公開! BL福袋破盤5折首發 ...

動漫 強打首發漫畫: 2023台北國際動漫節台灣東販這回選出超優作品推出三款限定版本,計有曾改編動畫及真人版電影的《別對映像研出手!》 ... 於 www.tohan.com.tw -

#90.這。不會考3-動漫怪物學THE MODERN ... - 駁二藝術特區

科幻動漫作品中的人造怪物是創作者對未來科技的想像,也是當代社會的寓言故事。 ... 透過作品中的角色書寫,觀看科技的發展造成社會的影響,思考科技與人類的關係。 於 pier2.org -

#91.漫畫博覽會首度集結ACGE 的娛樂產業鏈五天就創2.5億元商機

今年的暑假最吸引年輕人朝聖地盛宴,第22屆漫畫博覽會,今年擴大與國際電玩電競產業展、以及台北國際電影具暨玩具創作大展共同舉辦,結合了電玩、電 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#92.多元開放的創作空間:從日本的動漫產業學習

台灣 於2004年也出現對出版品進行限制的舉動 10 ,主要是針對將暴力、色情內容限制為十八歲以上的限制級,然而其爭議主要是評估標準混亂,造成許多出版業者為 ... 於 www.taiwansig.tw -

#93.臺灣動畫歷史- 维基百科

雖然請了香港編劇家申江寫劇本,但由於申江主要寫電影劇本,對動畫性質不瞭解, ... 臺灣動畫至此引進了美式風格,與影人引進的日式風格,深深地影響了臺灣動畫產業。 於 zh.wikipedia.org -

#94.10部對中國市場影響最大的日本動漫 - 每日頭條

最早引進動畫版《火影忍者》是香港地區,在2004年於無線電視收費台開始播映,只播放到104集。台灣引進了《火影忍者-疾風傳》動畫,在2007年9月2日華視開始 ... 於 kknews.cc -

#95.台灣動畫產業曾經強到爆?那現在呢?|志祺七七

不過,當時美國已經推出了不少卡通動畫,台灣有些漫畫家跟廣告人,也因此對動畫產生興趣,開始自製動畫短片。 不過他們都是用土法煉鋼的方式在做動畫,並 ... 於 blog.simpleinfo.cc -

#96.寄生獸:生命的準則 - Netflix

2014 | 年齡分級:16+ | 動漫. 來自外太空的寄生生物攻擊地球,但佔據一名少年右手的生物「阿右」遭到馴化,反而幫助宿主對抗同類。 主演:島崎信長,平野綾,花澤香菜. 於 www.netflix.com -

#97.日本動漫對台灣的影響的推薦與評價 - 最新趨勢觀測站

同時也有19部Youtube影片,追蹤數超過14萬的網紅Shippo尾巴,也在其Youtube影片中提到,▻加入Shippo尾巴會員:https://reurl.cc/V6DGQy ◉Steamlabs抖內(台灣境外☑抽成較 ... 於 news.mediatagtw.com -

#98.【你為什麼還在看衰台灣?】文創影視篇(一):那些發生在 ...

從「F4」其實最早源於日本漫畫,最後台灣的F4 卻在日本武道館開唱;到激發了「新謠」誕生的台灣歌曲,本身也受到日本曲風以及中國影響⋯⋯此外還有無數 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#99.動漫迷生活型態對產品購買行為之影響 - 博碩士論文網

本研究藉由生活型態研究建構出不同類型的動漫消費族群,根據這些類別以瞭解這個群體的消費行為,並作為未來相關產業在設定市場目標客群的一個參考依據。期望能分析台灣 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw