全國廣播 搬家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約書亞.菲爾茲.密爾本萊恩.尼克迪穆寫的 心簡單:尋找生活意義的法則 可以從中找到所需的評價。

國立中央大學 客家語文暨社會科學系客家社會文化碩士班 姜貞吟所指導 陳芝庭的 客家女同志出櫃談:性別與族群間 (2020),提出全國廣播 搬家關鍵因素是什麼,來自於性別、出櫃、女同志、女同性戀、客家女性。

而第二篇論文東吳大學 人權碩士學位學程 陳瑤華所指導 吳佩儒的 看不見的白色恐怖:再現身心障礙者與人權博物館 (2020),提出因為有 身心障礙者、人權博物館、再現、《身心障礙者權利公約》、納粹大屠殺、白色恐怖的重點而找出了 全國廣播 搬家的解答。

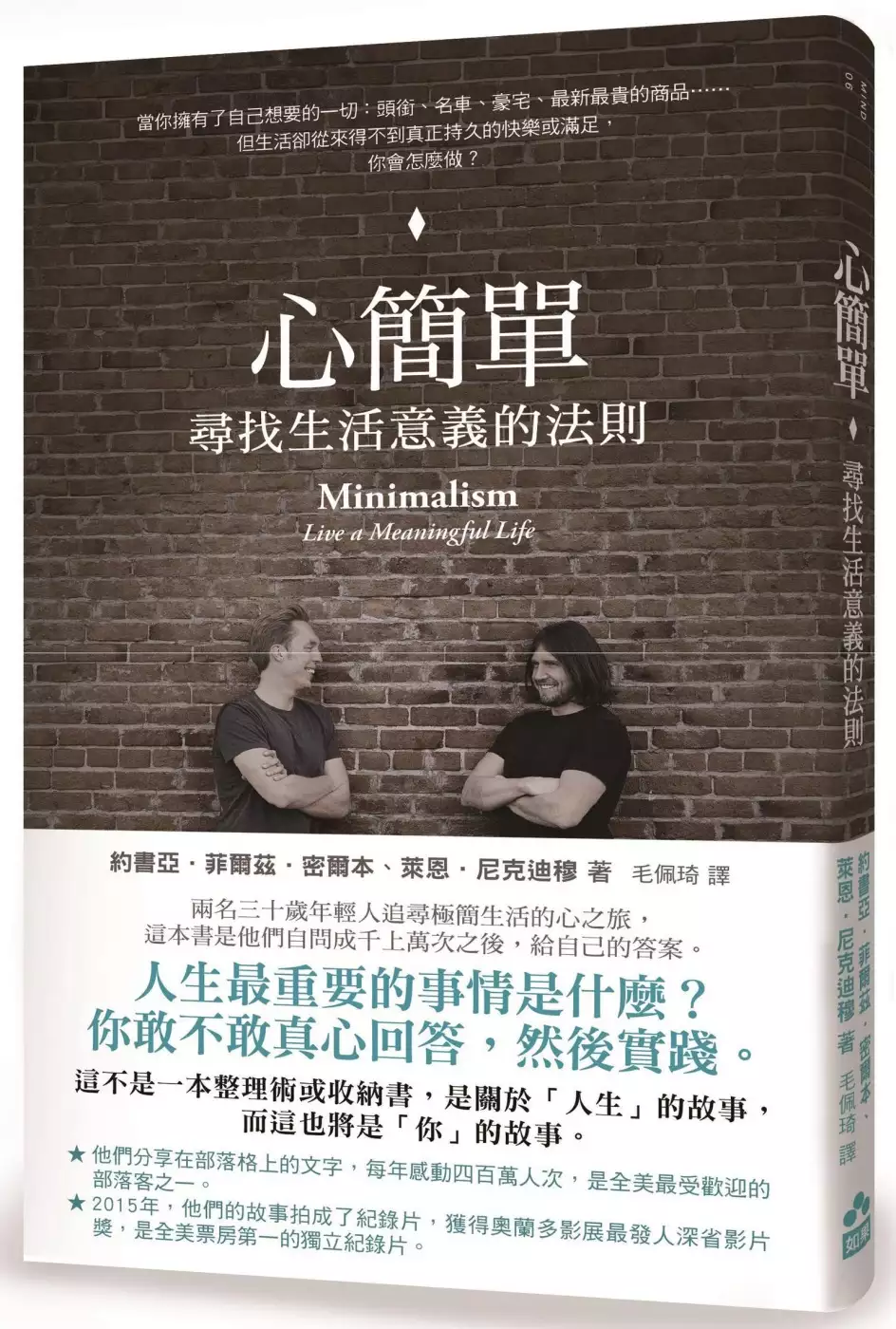

心簡單:尋找生活意義的法則

為了解決全國廣播 搬家 的問題,作者約書亞.菲爾茲.密爾本萊恩.尼克迪穆 這樣論述:

人生最重要的問題是什麼? 你敢不敢真心回答,然後實踐。 這本書,是兩名三十歲年輕人追尋極簡生活的心之旅, 也是他們自問了成千上萬次之後,給自己的答案 這不是一本整理術或收納書,是關於「人生」的故事, 而 這也將是「你」的故事。 ★ 他們分享在部落格上的文字,每年感動四百萬人次,是全美最受歡迎的部落客之一。 ★ 2015年,他們的故事拍成了紀錄片,獲得奧蘭多影展最發人深省影片獎,是當年全美票房第一的獨立紀錄片 ★ 《華爾街日報》、《紐約時報》、《富比世》雜誌、哥倫比亞廣播公司、福斯電視等各大媒體都曾大幅報導 約書亞和萊恩是人人稱羨的「人生勝利組」,二十幾歲

就年收六位數美金,開名車、住豪宅,但是他們並不快樂。於是,他們心想,如果能賺更多的錢,住更大的房子,是不是就能得到快樂?但更加努力的結果卻讓他們的人生失控:負債、離婚、狂吃、焦慮憂鬱,母親過世……。他們對自己的生活充滿質疑,不禁自問:「我已經成為18歲時的我所追求的、10年後的那個模樣了嗎?擁有了這些,是否真能讓我得到快樂與自由?」 「我們總是賦與了物品太多的意義,以為得到這個或那個就會幸福,但我所經歷的一切,卻讓我發現,我的東西不能代表我。我的牛仔褲不能代表我。我的電視不能代表我。我的車子不能代表我。我的銀行帳戶不能代表我。我的職業不能代表我。我遠超過這一切。我是我內心那個人。」

當你擁有了自己想要的一切:頭銜、名車、豪宅、所有最貴最新的商品…… 但生活卻從來得不到真正持久的快樂和滿足, 你會怎麼做? 重要的事,真的沒那麼多, 只要專注於極少限度的事,你生命中大部分的問題都可獲得解決。 【從這趟追尋極簡生活的心之旅,你會發現……】 ․極簡是獲得快樂的工具,不靠物品,而是藉由生活來實踐生命的意義。 ․清除生活的羈絆、擺脫周遭多餘的雜物,對生活重要的事,慢慢就會浮現。 ․我們無法改變身邊的人,卻可以選擇把誰留在身邊。有時候,即使是極為重要的關係,也必須放手。 ․職業不能代表我,我們的身分認同應該是有意義的生活,而非賺取薪資的方式。

․追求有意義的生命不代表不能累積財富,但汲汲營營追求財富,必然無法帶人走向有意義的生活。 ․你上次覺得滿心興奮是什麼時候?什麼事能讓你的興奮持續得最長久?那可能就是讓你活得有意義的關鍵所在。 ․下定決心,捨棄不必要的牽絆,找出熱情所在,讓改變成真。 ․地位和穩定感也可能成為一種羈絆?如果金錢不是目的,那麼,人生還想做些什麼? ․把所有想改變的事從「應該做」換成「必須做」,這是成敗的關鍵,是創造行動力量的支點。 ․生活中某項改變的完成,並不是旅程的終點。不斷提高標準,成長將讓你感覺活力無窮。 ․給予即是生活,付出讓我們真正感覺到自己活著。只要動動腦,一定可以從貢獻的過

程中找到樂趣。 「極簡主義」適合每一個想過更簡單、生活更有目的的人, 也適合專注於生活的重要層面,而非物質層面的每個人。 如果你也覺得生活複雜到失去控制,想改變卻又無從著手, 它就是你現在最需要的一本書。 作者簡介 約書亞.菲爾茲.密爾本、萊恩.尼克迪穆 極簡主義者約書亞.菲爾茲.密爾本(Joshua Fields Millburn)和萊恩.尼克迪穆(Ryan Nicodemus),他們成立「極簡主義者」網站(TheMinimalists.com),寫文章提倡以更少的物質經營更有意義的生活,每月擁有超過十萬名讀者。曾獲哥倫比亞廣播公司、美國廣播公司、美國全國

廣播公司、福斯廣播公司、美國全國公共廣播電台、加拿大廣播公司、華爾街日報、今日美國報、紐約時報、富比世雜誌、ELLE雜誌、波士頓全球報、芝加哥論壇報、芝加哥太陽報、西雅圖時報、多倫多星報、環球郵報、溫哥華太陽報、村聲雜誌(Village Voice)、洛杉磯週報、部落格「禪的習慣」等各大媒體專訪。2016年全美獨立紀錄片票房冠軍《極簡主義:關於最重要的事》(Minimalism: A Documentary About the Important Things,暫譯),就是記錄他們的心路歷程。 譯者簡介 毛佩琦 清華大學外語系學士、臺師大翻譯研究所碩士。報社、電視臺國際組編譯,出版社

主編,現任清華大學兼任講師。 前言 第一章 緣起 第二章 健康 第三章 人際關係 第四章 熱情 第五章 成長 第六章 貢獻自我 第七章 總結 前言 簡短的開場白 「學別人過日子」是許多人開給自己的快樂藥方。你不快樂嗎?那就買這個、買那個,買什麼都好。一定得向隔壁的闊氣鄰居、川普和卡達夏之類的政商名流看齊。畢竟,你可以跟他們一樣,不是嗎? 這個想法顯然大錯特錯,我們都有自知之明,但還是繼續這麼做。我們日復一日試著跟上別人的腳步、符合某些標準並達成社會的期許。我們肩負著沉重壓力想成就某件事,或變成不是我們自己的某個

人。 因此,現代人面臨前所未有的壓力。我們是史上壓力最沉重的一代。你在電視上,看到紙片人模特兒和結實精壯的「世上最性感的男性」占據螢光幕;那就是你應該有的模樣。你在廣播上,聽著開悍馬車(Hummer)的饒舌歌手目中無人、放縱無度,還有那些大口啜飲香檳的流行樂明星,個個鼓吹不負責任的生活方式;那就是你該有的消費方式。你在工作場合中,發現同事八卦著他和她和你(老天保佑不要)的是非;那就是你該有的行為。為了擁有城裡最高的樓房,你非得先把別人的樓房統統拆掉不可。 難怪我們的生活中處處皆壓力──但真是如此嗎? 事實上,我們感受到的壓力完全來自於內心。當然,壓力會受到外部因素影響,但我們

大可不必自投羅網。即便你能變成川普、卡達夏或你的闊氣鄰居,你也不會因此而感到快樂。快樂源於內心,源於自身,源於有意義的生活。這是本書想協助你發掘的事。 關於我們的二三事 本書寫的主要是你,以及你要如何才能擁有有意義的生活,不過在此之前,不妨先聊聊我們倆。我們是極簡主義者約書亞和萊恩。我們是兩個三十來歲的傢伙,在TheMinimalists.com網站上寫文章,主題是如何用少少的東西過有意義的生活。我們的網站每個月有超過十萬名讀者造訪。我們曾接受《華爾街日報》、《紐約時報》、《今日美國報》、《富比世》雜誌、美國全國公共廣播電台(NPR)、加拿大廣播公司(CBC)、哥倫比亞廣播公司(C

BS)、美國廣播公司(ABC)、美國全國廣播公司(NBC)、福斯廣播公司(FOX)與其他媒體專訪。我們的文章曾登上數十個知名網站,包括《時代》雜誌選出的最佳部落格之一「禪的習慣」(Zen Habits)。我們兩人都是經驗豐富的教練,曾帶領企業界的團體、指導數百名員工,促進他們的個人成長、過更有意義的生活。 曾經,我們是住在美國俄亥俄州代頓市(Dayton)兩名快樂、年輕的專業人士,但我們並非真正快樂。我們在快三十歲時是最要好的朋友,都有收入達美金六位數的絕佳工作、開好車、住好房、有很多可供消遣的小玩意兒和一大堆東西。儘管擁有這些東西,我們卻自知對人生不滿意。我們知道自己不快樂、感覺不充實

。我們發現,一週工作七、八十個小時,然後添購更多東西,並無法填補這份空虛感。所以,我們採取極簡主義原則,只專注在重要的事情上,並靠著這麼做而重新奪回對生活的控制權。本書第一章「緣起」描寫了我們踏上極簡主義之路的許多細節。 關於本書 本書的醞釀期頗長。我們的想法最初始於二○一○年十一月,然後在二○一一年三月完成,寫出了三百頁的極簡主義指導手冊,書名為《二十一天極簡達標》(Minimalism In 21 Days)。 一本如何成為極簡主義者的三百頁巨著?感覺好像不太對勁。一本關於極簡主義的書──書中探討如何減少生活中的東西,好讓你專注在重要的事情上──長達三百頁?我們感受到了其

中的諷刺性。別誤會,那絕對是一本好書,比你在網路上找到的多數商品都要好得多,但因為它缺乏了必要的簡潔,於是我們做了所有負責任的作者都會做的事:我們放棄整個計畫,從零開始。這麼做很困難,但感覺上,這卻是創作出更有意義作品的唯一途徑。 最後誕生的作品,是你接下來將看到的文字。至於《二十一天極簡達標》的內容,我們在網站上免費提供精簡版(二十一天極簡之旅的詳細大綱)。剛踏上極簡主義之旅時,最有趣的一段大概是我們假裝萊恩準備要搬家。我們打包了他所有的東西──連牙刷、內衣褲和家具也不放過──接下來的三週,他只取出用得上的東西。後來,萊恩發現百分之八十的東西仍好端端的裝在箱子裡,未曾使用過。那些東西在

這次實驗結束後,全部被賣掉、捐贈或丟棄了。我們的二十一天之旅──包括萊恩的打包派對──都可以在我們的網站上讀到。 我們相信,我們的網站免費提供了讀者最有力的入門指引與經常更新的文章。這些文章深度探討極簡主義,並示範如何將想法實際應用到生活當中。 同樣的,我們寫這本書也是為了讓讀者能實際運用。我們不想浪費你的時間。我們在此提供的方法旨在協助你發掘更有意義的生活。此外,雖然你在一、兩天內就能把本書看完,但本書內容共分為七個簡單明瞭的章節,建議你一次讀一章,用一週的時間慢慢消化比較好。 本書內容有別於我們的網站。網站記錄的是我們踏上極簡主義的過程,以及我們藉由實驗持續獲得了哪些成長

。這本書以不同的角度來討論極簡主義:它將深度討論有意義生活的五個層面。它也將使你洞悉我們的私人生活,了解是怎樣的痛苦經驗帶領我們走向極簡主義,並得以一窺我們在網路以外的世界。 本書寫作與編排的方式獨樹一幟。我們寫這本書是為了讓你思考自己的生活,以及要如何過生活;並採取行動反省自己,好跨出原本的舊生活、踏上充滿意義的新生活之旅。本書旨在協助你理解自己可以改變,可以重新選擇自己想成為怎樣的人,並成為能力所及最棒的你──一個真實、充滿熱情與愛、富同情心,而且快樂的你。如果你想充分應用書中所學,請在閱讀本書之外,同時做三件事: 閱讀超過一次。讀第一次是為之後的成功實踐鋪路,反覆閱讀你覺得最

有意義的部分,則能激起你採取行動並改變生活的欲望。 抄筆記。這本書跟我們網站上的文章不一樣,它的出發點是希望你閱讀不只一次。這不是一本空談理論的書。我們希望你從這本書中得到最大的收穫,也就是說,請寫筆記、畫重點、列出清單,這樣做能幫助你更了解自己。 採取行動。這是最重要的步驟。如果你讀了書,學到觀念卻不採取行動,無 異是在浪費時間。一開始僅吸收資訊並沒有不對,但採取行動才能真正改變你的生活。我們不會在章節中一直要你採取行動,使你難以負荷,但我們確實將要求你在生活中進行許多小調整,經過一段時間的累積後,就能產生重大的改變。 無論從哪一點看來,本書都是對你的建言。書中的想法、實驗

與建議,是我們給你的忠告。不管你處於生命中的哪個階段,本書都能協助你改善生命中最重要的那些事:你的健康、人際關係、對熱情的追求、個人成長,以及對他人的貢獻。這五個層面是有意義人生的基本要素。我們將詳加解釋為什麼這五個層面如此重要,以及你能如何改善自己生活中的這些部分。 最後要強調的是,我們兩人合起來六十歲,雖然書裡寫的是我們六十年來的軌跡,但我們沒有所有問題的答案。書中分享的策略、實驗與故事,是我們從各種管道中得來的,其中包括里歐.巴博達(Leo Babauta)、東尼.羅賓斯(TonyRobbins)等許多大師。共同點是,這些策略對我們與其他數以千計的人來說,同樣效果絕佳。雖然每個人都

不同,但我們都在尋求同樣一件事:如何讓我們的生命過得更有意義。 第一章 緣起(節錄)你是誰?你所累積的擁有物無法讓你快樂。我們都知道這件事,但很多人還是想藉由積聚更多東西來找尋人生的意義。但其實真正的快樂來自於「你是誰」──你成為怎樣的人。真正的快樂源自於內心。同樣的,你內心的不滿也來自於你成為怎樣的人。因此,如果你活得有目的、有意義,你會覺得自己在大多數的時間裡是快樂、充實而滿足的。如果你想以一般人的生活來做為自己評斷的基準,那麼這本書不適合你──因為一般人並不快樂。但多數人不快樂並不代表你也得不快樂。你不必因為周遭的人都將就平庸的生活,就跟著將就。找到心中的不滿足二○○九年時,我們

的人生看起來一片光明。我們在同一家通訊公司工作(約書亞從一九九九年、萊恩從二○○四年開始),我們享受著多數人羨慕的那種好日子,活出了自己版本的美國夢。但基於某種當時無法解釋的理由,我們都活得不快樂。我們不覺得充實,當然也不覺得滿足。隨著時間流逝,「快樂」這個主題愈來愈常出現在我們的對話中。每一次在工作中獲得升遷、贏得獎項或高檔旅遊、受到讚美,伴隨這些事情而來的快樂,都來得快、去得也快。快樂來得愈快,消失得就更快,所以我們企圖追求更多這類的讚美來得到快樂,試圖「成就」更多事來讓自己覺得更有自我價值與重要性。我們一天比一天努力獲取讚賞,工作時數往往比平均美國人多上一倍,為的就是證明自己的價值。就像

吸毒一樣,我們得到的讚賞愈多,就愈需要它們,這樣我們才能勉強度日,才能感覺快樂。後來,我們只能在情緒上勉強達到收支平衡。不滿足感淹沒了我們的生活。我們知道自己必須改變,但不確定該改變什麼,所以我們做了多數美國人會做的事:試圖花錢買快樂。雖然我們倆都有「受人敬重」的職位,收入超過美金六位數,但我們花的錢卻比賺的多。我們購入名車、豪宅、大尺寸電視、高檔家具、奢華假期,以及所有重度轟炸我們的消費文化說會讓我們快樂的事。但這麼做並沒有讓我們快樂。事實上,我們甚至覺得更不快樂、更不滿足了。因為以往就有的那些感覺不但沒有消失,增加的負債還讓這些感覺變本加厲。每次購物所產生的短暫快樂消失之後,我們只覺得更加

沮喪、空虛、孤單且無助。

客家女同志出櫃談:性別與族群間

為了解決全國廣播 搬家 的問題,作者陳芝庭 這樣論述:

同性戀在現今父權體制以及異性戀主流之中常被視為是污穢、亂象的,提到與同志相關議題便會將其聯想至負面的詞語及形象,因而讓許多同性戀者對於是否出櫃而游移不定,害怕出櫃之後受到各種歧視、霸凌與不被認同。而客家族群一直以來都是傳統文化的守護者、延續者,其堅守老祖宗所留下的傳統文化、禮俗等等,部分的客家宗族會有濃厚的情感,受到宗法文化影響奉行血緣延續、香火相傳的規矩,以維持與聯繫群體之間的情感,延展傳宗接代的父系文化。尤其客家男性、客家女性之性別角色分工規範嚴謹,對於客家女性的傳統美德更是推崇。因此,同性戀在客家族群中是與傳統背道而馳的,又客家女性因肩負傳宗接代之使命,對身為客家女同志來說,出櫃可能是

困難的,倘若客家女性現身了,其身處客家家庭中也可能遭受親戚之間的閒言閒語。因此,本研究欲藉由兩個問題的探討:(1)探討客家女同性戀身處於客家家庭之中的出櫃困境為何?(2)檢視客家女同志出櫃之後所面臨的困境如何克服?以及其家人心態之轉變為何?以達成兩個研究目的:(1)了解客家女同性戀向家人出櫃的困境;(2)分析客家女同性戀向家人出櫃前後困境的因應方法。

看不見的白色恐怖:再現身心障礙者與人權博物館

為了解決全國廣播 搬家 的問題,作者吳佩儒 這樣論述:

經由爬梳德國納粹迫害人權的歷史與博物館進行的轉型正義工程,說明看不見身心障礙受難者的身影。台灣從威權體制走向民主化三十年,在面對白色恐怖所造成的大量人權侵害行為時,缺乏破除對政治受難者刻板印象,因而在追求真相和釐清加害體制以進而改革的過程中,難以全面地涵蓋多元的群體,尤其必須探討被迴避與飽受社會汙名的身心障礙受難者,如何翻轉長期失語的現象,才能促使其能在與其他人平等基礎上一同參與社會,成為省思歷史正義的一份子。本研究在人權博物館學和台灣國內法化《身心障礙者權利公約》(簡稱為CRPD)的背景下,以及基於奧許維茲-比克瑙集中營博物館、美國大屠殺紀念博物館和加拿大人權博物館如何再現身心障礙的博物館

實踐,加上CRPD所強調的身心障礙者主體性與不歧視的理念,提出人權博物館再現身心障礙的策展原則。最後,透過障礙者呂文成、許席圖和寧人的發聲,以及針對台灣唯一以人權命名的國家級博物館,即國家人權博物館,再現身心障礙的檢視,反思人權博物館未來如何策劃符合前述策展原則和CRPD的白色恐怖身心障礙再現,予以開啟普遍人權基本自由保障的重要起點。