借用場地公告的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王慶裕寫的 製茶學:台灣茶類之製造生產 和蔡榮章的 無我茶會:茶道藝術家的茶會作品都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新學林 和長江少年兒童所出版 。

臺北市立大學 教育行政與評鑑研究所 何希慧所指導 陳敏男的 臺灣與泰國大學校園空間管理規範之研究 (2019),提出借用場地公告關鍵因素是什麼,來自於大學法規、校園符號、校園管理。

而第二篇論文淡江大學 國際事務與戰略研究所碩士班 李大中所指導 徐立中的 台灣「資安防護鐵三角」的運作分析(2016 - 2020年) (2019),提出因為有 網路安全、資安防護鐵三角、資安治理、資安戰略、戰略研究途徑的重點而找出了 借用場地公告的解答。

製茶學:台灣茶類之製造生產

為了解決借用場地公告 的問題,作者王慶裕 這樣論述:

本書特色 「製茶學」是台灣國內農學相關大學學習「特用作物學」、與「茶作學」課程時,所涉及之一種重要作物加工製程,由於茶葉是台灣本國自古以來極為重要之農產品,茶樹之種植面積超過20,000公頃以上,分布於不同海拔高度,在不同之氣候環境與地域下,衍生出不同的茶類,成為台灣茶葉特色。因此為提供製茶學相關教材,乃試圖整理編撰出《製茶學:台灣茶類之製造生產》一書,供入門者學習參考之用。 大學裡有關特用作物中「茶樹」之加工利用,另設基本課程「製茶學與實習」,係安排於大三以上課程,主要是讓進入農學領域之初學者在修讀「特用作物學」、與「茶作學」之後,能更進一步認識如何利用新鮮葉片「茶菁」,依照

不同的品種、季節、發酵程度、與製程,製作出各類茶。 本書之主要內容係介紹台灣各種茶類之製造基本方法、不發酵茶之製造(綠茶)、部份發酵茶之製造(包種茶、烏龍茶、鐵觀音)、完全發酵茶之製造(紅茶)、茶葉化學、茶葉品質鑑定、與茶葉包裝儲藏等相關內容;並根據台灣國內茶農製茶時節,整理出茶葉生產製造行事曆供為參考。

借用場地公告進入發燒排行的影片

林佳龍:草悟道「音樂劫」!罪魁禍首,是市府建設局!

草悟道「音樂劫」!罪魁禍首,是市府建設局!立法委員林佳龍、台中市議員黃國書及賴佳葳,今(11)日與台灣街頭藝人發展協會理事長張博威(阿威)會勘街頭藝人表演場地;林佳龍指出,市府文化局核發街頭藝人許可證,但表演場地卻由建設局來負責規劃及管理,因未妥善規劃,造成場地緊鄰,表演團體因為競爭,拉高表演音量,影響附近居民的生活,林佳龍要求,市政府一定要限期改善,提升表演空間品質,顧及附近居民安寧,也還給街頭藝人公道!

林佳龍指出,台中市政府從2002年至今,已發出900張以上的街頭藝人執照,全市公告80處演出場所,其中草悟道的場地最「夯」,平日夜間及假日常吸引爆滿的民眾欣賞,已是在地的文化特色,但也因場地規劃不良,影響附近居民生活環境及行人通行;另外,他也指出,市府借用街頭藝人場地的時間為一次至多14天,常常有街頭藝人登記場地卻未前往使用,造成許多想使用的表演者困擾,建設局應該更積極管理,稽核表演者是否有確實到場或事前採抽籤制,都可以解決此問題。

林佳龍表示,建設局在規畫場地時,未會同文化局及街頭藝人意見,自行閉門造車,在草悟道所規劃八個表演點,地點過度集中,也因場地彼此緊鄰,表演團體間互相競爭,拉高音量,影響附近居民的生活;再者,單從市民廣場面公益路的人行道來看,就有四處緊連的表演場地,當街頭藝人團體表演時,也影響行人通行。

台中市議員賴佳薇說,市政府的跨部會協調能力很差,直到今年8月19日才針對街頭藝人開放場所第一次開會,賴佳薇建議,市政府應該成立街頭藝人專案小組,跨部會協調輔導及管理街頭藝人,才能真正促進台中文化城的街頭藝人發展;另外,她也提到,2013年通過的298組接頭藝人中僅有7組是視覺藝術類,是對視覺藝術的打壓,市府應該要改善。

台中市議員黃國書表示,希望街頭藝人能發展得好,但也應該要顧及附近住戶的安寧,藝術是城市發展的根基,建設局應該要全盤檢討場地的規劃,才能讓居民跟街頭藝人達到雙贏的局面。

台灣街頭藝人發展協會理事長張博威(阿威)指出,「音樂劫」不應只推給街頭藝人,公務人員不懂藝術,但外行不尊重專業,閉門造車恣意規劃,表演場地過於集中,導致音樂劫難。他也批評,文化局缺乏橫向溝通能力,使得建設局胡亂規畫場地,所衍生出問題,文化局亦有責任。

文化局藝文推廣科科長許智順現場回應,文化局已與建設局溝通協調後,對於街頭藝人表演場地,必須依時段與表演類型不同來做調整,文化局也會負責溝通,跨局處聯合來輔導台中市街頭藝人。

建設局景觀工程科正工程司許獻鍾現場回應,建設局會就草悟道街頭藝人表演空間密度做改善,及申請表演時間,會依時段及表演方式來做調整。

林佳龍要求,建設局今日所做的承諾,必須在二周內,向我與議員提出改善報告。

林佳龍補充,原本今天的會勘有邀請文化部出席,但文化部認定街頭藝人是「地方自治」事項,未派員前來,林佳龍指出,文化部這樣的態度是推卸責任,無疑打了龍應台部長的「泥土化」政策一個大巴掌,林佳龍舉例,法國街頭藝術節自2005年以來,在政府的大力推動與挹注下,創造出驚人的文化觀光收益,中央政府更成立國家級的街頭藝術中心與培訓機構,相較之下,文化部對台灣的街頭藝人發展,可說是不聞不問。

http://www.citylove.org.tw/parliament/44-press/815-2013-09-11-04-34-00.html

臺灣與泰國大學校園空間管理規範之研究

為了解決借用場地公告 的問題,作者陳敏男 這樣論述:

按「公立大學」基於渠等「高等教育機構」立場學術需求而發展出「大學自治」原則,蓋「公立大學」本身即係屬「學校」「軟性組織」之一,亦係行政法上之「公營造物」;是此各種具有「硬性」效果之校園空間管理規範則相繼推陳出新,渠等規範,或有源自國家中央法令或地方自治法規而盡量相讓於前開「大學自治」原則,抑或「公立大學」本諸前開「大學自治」原則而率皆訂定各該未具濃烈強制力道之「學校章則(即「校規」)」相繩之,甚或若干規範潛在運作而尚待臻乎明文,僅係以「符號學」上之各種「符號」而表彰其中蘊含「道德」或其他形式(例如:「宗教」或「政治」等),如此賡爾型塑出各該「大學校園空間管理規範」模式。本研究則係以「符號學」

、「空間領導」及「行政法學」觀點,分別利用「文件分析」、「觀察研究」及「比較研究」等質性研究方法而窺覘「臺灣」及「泰國」規範對於渠等各該大學校園空間管理影響。本研究結論略以,「空間領導」經由「符號學」及「行政法學」等而引領「公立大學」校園空間管理規範建制;「臺灣」及「泰國」雖均有規範渠等「公立大學」運作法令,惟多數未有規範渠等「公立大學」校園空間管理規範;各該「公立大學」本身或有建立整體通盤「大學」「校園空間管理規範」;則相對亦係有針對渠等校園若干「公物」運作而或有自行建置片段且相對軟性「校園空間管理規範」,明確程度呈現「半透明」,規範密度較低,強制性格偏弱,縱有法令規範,幾乎未有強烈制裁性質

,然僅僅便於管理爾,然各該「公立大學」內部各該學術單位或行政單位,則自行針對渠等各自管理「校園空間」作「分布式空間領導」,分散性格濃烈,殊值注意者,或囿於行之有年,邇來如此,各該「公立大學」內部各該學術單位或行政單位自行作「分布式空間領導」權限來源不明;「泰國」係屬「上部座」「小乘佛教」為主之「君主立憲政體」,渠等「公立大學」校園容或有尊崇「佛教」及「皇權」至上等象徵而有「校園」輕微「泰式佛教寺院化」傾向,「大學」校園亦有宣揚鞏固「皇權」,且有利用「公立大學」「校徽」及其他「公立大學」運作表徵而確立「公立大學」主體,賡爾收攏散漫而集中人心,渠等各該「公立大學」校園空間管理規範密度較高,泰國國族

性格色彩﹝即「泰國化」或「泰國性」﹞強烈,對於非屬「法令」規範符號數量較多,依存尊崇程度較高,符號附著性較強;至於「臺灣」則係屬「民主共和政體」而未有任何「宗教」及偶像崇拜等表徵,雖若干「公立大學」有整體「大學」「校園空間管理規範」,而仍有針對渠等校園若干「公物」運作而或有建置整體相對硬性「校園空間管理規範」而非僅有利於校方管理,然「公立大學」校園場域當中,或為積極作好「公立大學」校園管理且便利有效使用,或為消極規避國家賠償或其他損害賠償等責任。關鍵詞:大學法規、校園符號、校園管理

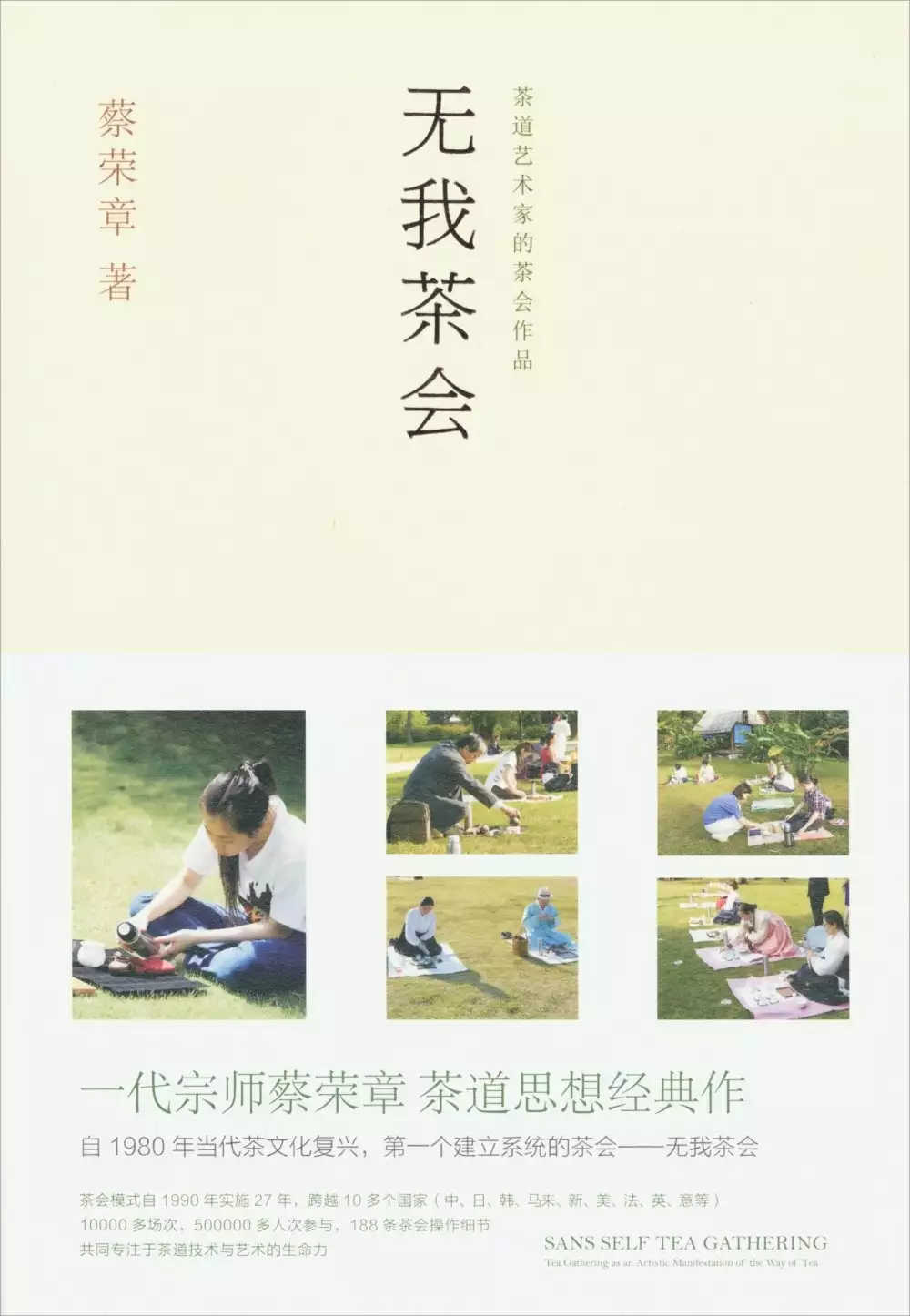

無我茶會:茶道藝術家的茶會作品

為了解決借用場地公告 的問題,作者蔡榮章 這樣論述:

無我茶會是源於我國台灣的一種新茶道形式,也是源生於中國本土的新茶道文化,為當代茶道思想的載體,現已成為世界主要喝茶地區通行的茶會形式,目前正在各地愛茶人群中流行開來。茶會模式自1990年實施27年,10多個國家,10000多場次,500000多人次參與,188條茶會操作細節,共同專注於茶道技術與藝術的生命力。無我茶會是一種茶道思想、一種茶會形式的名稱,無我應被解釋為「懂得無的我」,「無」中才可以生「有」,無我的無也不是「空」、不是「忘記我」、不是死亡,而是有如光線的無,乃由七彩融合而成,紛雜的生命色彩藉「茶」將之純化為無,創造一個茶道理想國。本書提供了相當精密的一套科學方法,將茶會之前、之后或

進行時的「什麼、何時、何地、何人、為何、如何」的實際操作技藝一覽無。作品以干凈清晰筆觸,解釋了「無我茶會」是什麼,以及如何創作茶會作品。包括場地布局(空氣、空間、光線、氣溫、聲響、插花、焚香等)、茶會類型(茶席式、宴會式、流觴式、環列式、禮儀式等)、操作細節(准備、報到、入席、泡茶、奉茶、品茶、聯誼、收拾等),甚至到了一種即使無人教您,您看文照做也做得到的細膩程度,它的內容包括「何時開始擦拭自己用過的杯子?不知道喝的是什麼茶,可以問嗎,可以贊美他嗎?茶沒泡好,可以做些補救措施嗎?泡茶座位上有一只小昆蟲在爬來怎辦?可以走到景仰的人那兒要杯茶喝嗎?」等仔仔細細的問題。人們得到答案后只需照做就能克服

,茶會作品就會自動產生。蔡榮章:一代茶道宗師、著名茶道藝術大師、華人世界久負盛名的茶文化研究專家、「無我茶會」創始人。曾任中國台北陸羽茶藝中心創辦總經理,漳州科技學院(原漳州天福茶學院)茶文化系創系系主任。現任漳州科技學院教授與茶文化研究中心主任。着有《現代茶藝》《無我茶會-中日韓英四語》《現代茶思想集》《無我茶會180條》《台灣茶業與品茗藝術》《茶學概論》《陸羽茶經簡易讀本》《茶道教室-中國茶學入門九堂課》《茶道基礎篇-泡茶原理與應用》《說茶之陸羽茶道》《茶道入門三篇-制茶.識茶.泡茶》《茶道入門-泡茶篇》《茶道入門-識茶篇》《中英文茶學術語》《中日文茶學術語》《茶席•茶會》《中國茶藝》《中

國人應知的茶道常識》《現代茶道思想》《無我茶會-茶道藝術家的茶會作品》等。 序:無我茶會——茶道藝術家的茶會作品 第一章無我茶會的基本形式與做法 001.無我茶會的基本形式 002.無我茶會特殊做法及七大精神 003.無我茶會為何非要單邊奉茶不可 第二章場地問題 004.室內以什麼場地為宜 005.室外以什麼場地為宜 006.一定要在幽靜與風景優美的地方舉辦嗎 007.下雨怎麼辦 008.舉辦夜晚無我茶會時,場地需要多亮的公共照明 009.地形特殊,無法達成連續性隊形,怎麼辦 010.在舞台從事示范性表演時的座位排法 011.作為紀念性無我茶會時,場地如何應變 012.席地

而坐時,一個人的空間需要多少,兩人相隔的距離該多少,座位前面應保留多少活動空間 013.這個場地能容納多少人 014.茶會在野外舉行,衛生問題如何克服 第三章場地的准備 015.場地規划圖 016.座位的標示 017.號碼牌的排列方向 018.「向心坐」與「背心坐」 019.場地有外人走動時,怎麼辦 020.與圍觀群眾的區隔方法 021.號碼牌的制作 022.座位標示圖的應用 023.茶會名稱的標示 024.音響的設置 025.解說員與表演者的位置 026.紀念性無我茶會 027.座位的控制 第四章報到時段 028.抽簽、簽名等報到手續 029.人多時,如何縮短抽簽與簽名的時間 030.報到人

數的掌握 031.人數與座位的控制 032.想讓沒帶茶具的朋友也一起參加茶會,怎麼辦 033.以無我茶會作為歡迎茶會時怎麼做 034.帶着幼兒一起參加,應否設置「母子簽」,坐折疊椅區者如何抽簽 035.「對時」如何實施 036.要設「引導人員」嗎 037.茶會進行間要不要有專人負責臨時發生的事情 038.缺席的座位號碼牌如何處理 039.工作人員何時入場 040.遲到的人怎麼辦 041.表演者、解說員等的座位安排 042.因無可奈何的原因使得茶會無法依原定時間進行,如何補救 043.無我茶會是大家一起參與的茶會 第五章與會者會前的准備 044.無我茶會茶具「精簡」的要求 045.無我茶會的基本

道具 046.無我茶會的「茶具」應注意哪些使用上的功能 047.如何攜帶茶具才好 048.保護茶具的包裝器材有何應留意的地方 049.帶什麼「茶」才好 050.「茶」如何攜帶 051.泡兩種茶葉時,茶具如何准備 052.泡茶用水的准備及對保溫瓶的要求 053.無我茶會就座的方式 054.坐墊的功能要求 055.會前下過雨,或擔心坐在有泥的地方,應增加什麼配備 056.無我茶會的服裝與鞋子 057.茶會間安排有茶食享用時,如何准備 058.無我茶會泡茶法舉例之一:小壺茶 059.無我茶會泡茶法舉例之二:蓋碗茶 060.無我茶會泡茶法舉例之三:抹茶 061.上述泡茶法舉例,為何都沒有提到溫壺、燙杯

等動作 062.無我茶會對「夜晚茶會燈」的要求 063.參加無我茶會應達成多少目的 064.如何輕松愉快地享受無我茶會 065.逍遙於茶會的廣場 066.無我茶會的茶具就是「旅行用茶具」 第六章就位與聯誼時段 067.每人的坐墊應如何放置才會整齊 068.就座后號碼牌如何處置 069.杯子正放還是倒扣的好 070.向圍觀者奉茶時,對外奉茶的杯子要陳列出來嗎 071.安排有「供應茶食」時,帶來的茶食要不要擺放出來 072.夜晚無我茶會時,茶會燈放哪兒比較好 073.戶外風大時怎麼辦 074.茶會前下過雨,場地潮濕怎麼辦 075.戶外昆蟲的問題 076.「茶具觀摩與聯誼」何時開始、何時結束、有何替

代方案 077.茶具觀摩的禮節 078.如何發揮聯誼的效果 079.如何對圍觀群眾發放「簡介」 第七章無我茶會的泡茶與奉茶 080.無我茶會使用「簡便泡茶法」 081.何時開始泡茶、何時開始奉茶 082.第一道如何奉茶,杯子放在哪里 083.奉茶時,杯子由誰拿取,無法蹲下的人如何奉茶,走動不便的人如何奉茶,盲友的茶會如何應變 084.第二道以后如何奉茶 085.奉茶時要不要說「請喝茶」,被奉者要不要說「謝謝」 086.奉茶一定要依前后的次序嗎 087.奉茶時從座位的哪一邊出去 088.奉茶時遇「空位」及「不泡茶者」,怎麼辦 089.若許多位「品茗后活動」的表演人員未能一起泡茶,如何讓他們有茶喝

090.若設有解說員,如何奉茶給他 091.如何奉茶給圍觀的人 092.泡茶杯數與泡茶次數如何決定 093.泡兩種茶時,如何操作 094.泡茶用水不足時,如何補充 095.茶會間若安排有茶食享用,如何進行 096.茶會沒安排供應茶食,可因自己泡抹茶而提供茶食嗎 097.紀念性無我茶會等特種場合的奉茶法 098.對圍觀者的詢問及要求,如何因應 099.奉茶間的禮節 100.什麼時候開始喝茶,從哪一杯開始喝 101.喝茶時應快快地喝還是慢慢地喝 102.茶葉浸泡期間,做什麼才好 103.泡茶進度超前或落后時,有何調節的方法 104.如何避免攝錄像破壞氣氛 105.無好惡之心的真諦 第八章品茗后活

動與收拾 106.何謂「品茗后活動」,如何進行,與「會后活動」有何不同 107.品茗后活動如何與演出者協商 108.品茗后活動要不要設置表演台 109.泡完茶,要不要當場清理茶具 110.如何預防收拾茶具后,壺盅的殘水外流 111.收拾茶具前之擦杯動作,意義何在 112.何時開始擦拭自己用過的杯子 113.收杯禮節 114.茶具如何收拾 115.泡茶結束后還剩有茶湯怎麼辦 116.個人泡茶位子的復原 117.茶會如何結束 118.公共設施的收拾 119.茶會后全體合影 120.有些「人」或「事」需要特別感謝或說明時,怎麼辦 121.無我茶會表現的茶道藝術 第九章茶會進行間 122.奉茶方法發生

了錯誤怎麼辦 123.別人奉給您的茶少了一杯,怎麼辦 124.所泡的茶倒不完怎麼辦 125.遇到自己喝不下的茶怎麼辦 126.不愛喝茶,或今天不能喝茶,但又喜歡參加茶會,怎麼辦 127.奉茶時,發現自己的前一杯茶尚未被喝掉,怎麼辦 128.收杯時,遇到剩有茶湯怎麼辦 129.茶沒泡好,可以做些補救措施嗎 130.泡茶時發現水量或泡出的湯量明顯不足,有何應變方法 131.可以倒一杯給反方向的芳鄰嗎 132.杯子的衛生問題 133.不知道喝的是什麼茶,可以問嗎,可以贊美他嗎 134.最后一道茶奉完,可以走到景仰的人那兒要杯茶喝嗎 135.會后可以與別人交換茶具作紀念嗎 136.茶會結束后可以再約些

人原地繼續泡茶嗎 137.無我茶會可以使用非茶的飲料嗎 138.無我茶會錯誤最多的地方 139.無我茶會的「自由」與「法制」 第十章主辦單位的會前准備 140.舉辦無我茶會的時機 141.如何擬定無我茶會的名稱 142.勘察場地 143.有哪些工作需要專人負責 144.誰是無我茶會的工作人員 145.「公告事項」的制作 146.「會前說明會」的舉辦 147.「工作檢查表」的應用 148.茶會記錄 149.如何掌握參加的人數 150.無我茶會的各項進度需要多少時間 151.參加無我茶會的人,應如何識別 152.無我茶會要義圖 第十一章茶會的推廣 153.無我茶會推廣工作如何進行 154.將無我茶

會列入茶道教育課程 155.四學分的無我茶會課程安排 156.無我茶會又為茶道加了藩籬嗎 157.無我茶會道場的設置 158.無我茶會茶具完整性的重要 159.無我茶會的機動性與擴充性 160.如何使無我茶會的風格與特性突顯出來 161.無我茶會是隨意還是嚴謹 162.無我茶會為什麼不設貴賓席與長官致詞的時間 163.無我茶會進行間為什麼不放音樂 164.「品茗后活動」演出人員最好也是參加無我茶會的人 165.推廣性無我茶會的舉辦 166.無我茶會在其他場合的應用 167.無我茶會的英、日、韓譯 168.什麼是無我茶會的國際組織 169.無我茶會需要統一的會旗與會歌嗎 170.無我茶會的傳播

171.無我茶會的字面意義是什麼 172.無我茶會不只是一種茶會形式 173.一人到千萬人的無我茶會 174.無我茶會的四美 175.無我茶會是要求精致的一種茶道體系 176.無我茶會對個人與群體的影響 第十二章無我茶會簡史 177.無我茶會的創辦 178.無我茶會的出生背景 179.為什麼有無我茶會的誕生 180.從獨飲到無我茶會 181.第一次無我茶會的舉辦 182.第一次公開舉辦的無我茶會 183.第一次國際無我茶會 184.無我茶會專書的出版 185.第一座無我茶會紀念碑在武夷山 186.從「無我茶會推廣委員會」到「國際無我茶會推廣協會」 187.無我茶會大事年表(1989~2015)

第十三章對外解說稿 188.無我茶會解說稿 跋1:無我茶會的理想國 跋2:論蔡榮章的《無我茶會——茶道藝術家的茶會作品》 茶道藝術家重視茶道藝術內涵,他可以從泡茶過程、奉茶給品茗者的往來之間、大家品賞茶葉茶湯茶器間(以上這三項簡稱為「泡茶」),將茶道的藝術內涵表現得很好,借着上述所說的「泡茶」,創作出自己的茶道藝術作品。茶道藝術家除了利用「泡茶」來表達、創作、享用茶道之外,還可以借用「茶會」的形式來完成上述所說的表達、創作與享用。借用的茶會可以利用既有的茶會形式,也可以創一個新的茶會形式。利用既有的茶會形式是側重於表達與享用(表達之間當然還可以有「泡茶」方面的創作),但若就

「茶會」這個媒介而言,想要有創作就必須創造出新的茶會形式。這就是現在我們要說的茶道藝術家的「茶會作品」。回顧一下歷來的茶會作品,最早的可以舉出「曲水茶宴」。不知道是誰創作了「曲水茶宴」,只知道晉代書法家王羲之他們對「曲水流觴」已經玩得很好,唐代呂溫等一群文人因為不諳飲酒,相約在「曲水流觴」時以茶代酒而產生了「曲水茶宴」(見呂溫《三月三日茶宴序》),現今各地茶界都還不斷進行着曲水流觴式的茶會。第二個例子是日本的茶室茶會,這是時當中國明代,由日本茶道先驅者村田珠光、武野紹鷗、千利休等人創建的茶會方式,至今仍然被應用,而且被視為日本茶道的代表形式。接下來要舉出英國下午茶,也說不清楚是誰創作的,有人推

介給維多利亞女皇(1819-1901)的女侍臣Anna Maria Russell, Duchess of Bedford(1783-1857)。這種喝茶時間、環境、茶具、茶法、茶點等習慣流傳至今,還在各地大行其道。第四、第五個例子是由我創建的無我茶會與茶道藝術家茶湯作品欣賞會。無我茶會於1990年在台北陸羽茶藝中心創建,茶道藝術家茶湯作品欣賞會於2010年在漳州天福茶學院(即今漳州科技學院)茶文化系創建。這兩種茶會形式實施這些年來,已在多個國家與地區形成常態性的茶會方式。我們經常看到茶友們設置各式各樣的泡茶席來展示自己的茶道藝術,如果他的泡茶表現得很好(包括了泡茶、奉茶、茶湯),我們只能說他

創作了一件泡茶作品,但不能說他創作了一件茶會作品,因為他使用的是既有的茶席式茶會,不論他是獨自一個茶席還是集合數個茶席。如果他組織了數個茶席,並在這些茶席間建構了一定的連鎖性關系,而且形成了一個整體有機的效果,這時我們才可以說「他創作了一件茶會作品」。既然指的是茶會,那必然是一些人或一大群人的聚會,將這些人組織起來完成一件作品,勢必就像交響樂團或戲劇一般的藝術形態,只是它表現的是茶道而已。「無我茶會」是一種茶道思想、一種茶會形式的名稱,無我應被解釋為「懂得無的我」。「無」中才可以生「有」,心中充滿了財富、名譽、地位、美麗與忙碌,幸福無從產生。無我的「無」也不是白痴、死亡的無,而是有如光線的無,

乃由七彩融合而成,紛雜的生命色彩借「茶」將之純化為無。蔡榮章2015.12.08於漳州科技學院茶文化研究中心

台灣「資安防護鐵三角」的運作分析(2016 - 2020年)

為了解決借用場地公告 的問題,作者徐立中 這樣論述:

本論文從「資安即國安」《國家資通安全戰略報告》衍伸,以戰略研究途徑分析蔡政府時期,「資安防護鐵三角」機制的運作。2010、2011年形成跨府院的國家資通安全機制組織架構,國家安全會議資通安全指導小組下設置「網際防禦」、「外館網際防禦」及「網情蒐集」3大體系,連結行政院國家資通安全會報下設置的「網際防護」、「網際犯罪偵查」2大體系。現在將通傳會納入進資安防護體系,即是「資安鐵三角」防護體系。總結三者的權責,國安會負責資安政策決策的是諮詢委員和資通安全小組,資安辦不是決策單位,而是政策計畫研擬、行政幕僚,要與資安處協同作業;行政院資安處負責的業務可說是包羅萬象,排除國安辦之工作議題、另有做規定或

是某部會的業務範圍以外都可以是其工作範圍;通傳會除了規格外,還負有督辦通訊傳播領域之關鍵資訊基礎設施安全等管制的責任。經過:2016年券商集體受DDoS攻擊勒索、2019年《關注31條》網站域名被沒入、銓敘部個資外洩,三個案例分析,資安辦、資安處到通傳會「三位一體」的合作模式,已經彰顯台灣資安防護鐵三角的運作默契。政府將通傳會納入資安防衛體系發揮了功效,各團隊合作,讓資安事件處理更快速、有效、全面。 此外,構成「資安防護鐵三角」的三個機關並不是平等的關係,而有著上下之別的層級性。大致上,國安權責單位——國家資通安全辦公室,位處上層位階;資安權責單位——行政院資通安全處,位處中層位階;通安權責單

位——國家通訊傳播委員會,位處底層位階。並另外得到三個啟示。第一,性質上「資安防護鐵三角」是否更像是一個「立體」的「戰略金字塔」?戰略金字塔對應到「資安防護鐵三角」,資安辦為金字塔的頂點,是總體戰略的階層;資安處是分類戰略的階層;通傳會是運作戰略的階層。第二,借用歐洲學者Sergei Boeke對國家網路危機管理的分類架構,依照「協調整體資安政策」、「協調一般(戰爭以外)危機處理」、「主要的公部門CERTs」、「資訊能力」、「網路活動監控」、「與情報單位關係」,六個因素來推論網路模式。得出:台灣的資安治理模式屬於網路管理者。第三,應正式從「資安防護」邁向「資安防禦」兩者有著思維上的差異。防護相

對上是被動、靜態的,在有事件發生時才進行相關處理;防禦則將攻擊者列入考慮,有著動態、主動的思維,並提升至戰爭的層次。