你曾是少年原唱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇致亨寫的 毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢 和路內的 十七歲的輕騎兵都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自春山出版 和聯經出版公司所出版 。

國立高雄師範大學 教育學系 魏慧美所指導 張薰文的 流行音樂融入國小四年級音樂教學之行動研究 (2020),提出你曾是少年原唱關鍵因素是什麼,來自於流行音樂、國小音樂課程、音樂教學、行動研究。

而第二篇論文國立臺灣大學 音樂學研究所 沈冬所指導 蔣浩然的 再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角 (2019),提出因為有 臺灣校園民歌、華語語系、唱片音樂學、抒情傳統、中國性的重點而找出了 你曾是少年原唱的解答。

毋甘願的電影史:曾經,臺灣有個好萊塢

為了解決你曾是少年原唱 的問題,作者蘇致亨 這樣論述:

風光一時的臺語片,為何淪為粗製濫造的代名詞? 本書將告訴你,關於本土文化的粗俗印象是怎樣煉成的。 重寫臺語電影史,就是重建臺灣戰後文化史! 國寶級電影手繪海報大師陳子福親筆題寫書名 X 橫跨日治到戰後,百幅以上珍貴配圖 帶領讀者穿越時空,歷覽臺語電影工作現場 從前從前,歌仔戲班躍上大銀幕,拉開了臺語片黃金時代的序幕。年輕導演、攝影師機會無窮,有實力就能竄出頭;少男少女大發明星夢,爭搶報考演員訓練班;當紅小生玉女收信收到手軟,得僱專人幫忙回信;第一座「金馬獎」國語片通通沒份,專門只頒給臺語影人。高峰時期,北投就是臺灣的好萊塢,平均一週有三部臺語片問世,是今日國片

事業望塵莫及的榮景。 但是,臺語電影和影人並沒有從此過著幸福快樂的日子。這段美好如童話的時光,始於五〇年代中期,在七〇年代迅速衰敗且難以復甦。是誰,踩碎了這個夢?《毋甘願的電影史》作者蘇致亨,長年追索,亟欲解答這道臺灣電影史的關鍵謎題。 我們都知道侯孝賢的《悲情城市》,卻不知道六〇年代有過一部同名臺語片;我們都知道「白蘭」洗衣精,卻不知道白蘭真有其人,是臺語片一線女明星。我們也都知道金馬獎影帝柯俊雄,卻不知道他的演技是從臺語片磨練而來。為引領對臺語片無知的讀者無痛回返阿公阿嬤的少年時代,作者大量地說故事,講臺語片工作現場,也講百年來臺灣影劇工作者的夢想、堅持與失落。 議論夾藏

在敘事中。藉由影響電影生產甚鉅的材料──底片,以及彩色電影技術門檻,重新檢視關於臺語片衰亡的兩大主流論述:譴責受害者(臺語片粗製濫造)和政治決定論(一味歸咎「國語運動」)。本書避免給予簡化的答案,力圖呈現臺語影壇共同面臨的結構性問題,乃至東亞政經局勢變化造成的牽動,甚或臺灣個案在全球電影史的獨特之處。 《毋甘願的電影史》是一次精采翻案。臺灣戰後本土文化的歷史面貌,不再只是白色恐怖下的肅殺無聲,而七〇年代是否真能算是「回歸鄉土」,也得打上問號。臺語片「毋甘願」的委屈,將在本書沉冤得雪,臺語影壇的光輝歲月,也在其中完美留存。 名人推薦 審閱 王君琦(國家電影中心執行長、東華大學英

美語文學系副教授) 李泳泉(前電影資料館時期「臺語片小組」主持人、世新大學廣播電視電影學系退休講師) 林果顯(國立政治大學臺灣史研究所副教授) 推薦序 王君琦(國家電影中心執行長、東華大學英美語文學系副教授) 黃秀如(左岸文化總編輯、第一代「臺語片小組」成員) 推薦人 伍 佰(音樂人) 林 強(音樂人) 吳叡人(中研院臺灣史研究所副研究員) 柯裕棻(政治大學傳播學院副教授) 迷 走(影評,《新電影之死》主編) 聞天祥(影評,金馬執委員會執行長) 張亦絢(作家) 簡莉穎(劇作家) 蔡揚名(導演,臺語影壇一線小生陽明) 白虹(臺語

影壇一線女星) 謝盈萱(第五十五屆金馬獎最佳女主角)

你曾是少年原唱進入發燒排行的影片

李宓 2021 全新 EP《出嫁》

用滿滿的「幸福」感傳遞正能量

數位收聽 https://minalee.lnk.to/JustMarried

演唱:李宓&風田

詞曲:詹兆源

紅紅的燭火在案頭 我的心也照得發燙

紅紅的雙喜映眼中 臉上卻掛著淚兩行

總會有這麼一天 天真的一切都得走遠

我不知所措 怎能不教我心慌

昨天的瀟灑少年郎 今天要變成大人樣

掩不住嘴角的輕笑 全都是期待和幻想

她長得什麼模樣 有沒有一卷長髮

和一顆溫暖包容的心房

對或錯有誰知道 能不能白頭到老

有沒有和我一樣

我用一生一世的心 等待一生一世的情

也許是宿命 也許是註定

我真的希望能多點好運

我用一生一世的心 換你一生一世的情

牽你的手 Hmmm

昨天的瀟灑少年郎 今天要變成大人樣

掩不住嘴角的輕笑 全都是期待和幻想

她長得什麼模樣 有沒有一卷長髮

和一顆溫暖包容的心房

對或錯有誰知道 能不能白頭到老

有沒有和我一樣

我用一生一世的心 等待一生一世的情

也許是宿命 也許是註定

我真的希望能多點好運

我用一生一世的心 換你一生一世的情

牽你的手 Hmmm

我用一生一世的心 等待一生一世的情

也許是宿命 也許是註定

我真的希望能多點好運

我用一生一世的心 換你一生一世的情

牽你的手 Hmmm

____

李宓 & 風田 台日友好攜手合唱

翻唱婚禮必備 張清芳與優客李林名曲「出嫁」

李宓邀請到在台灣演藝圈耕耘多年的風田重拾麥克風,一起翻唱張清芳與優客李林的名曲「出嫁」,希望用滿滿的「幸福」感,讓大家都感受到開心的能量!「出嫁」1992年首次出版後便成為婚禮必備名曲,原唱張清芳與優客李林以清亮的嗓音唱出在媒妁之言時代的新人對結婚的忐忑與期待。這次李宓邀請到曾參與張惠妹、蔡依林專輯製作的黃晟峰老師擔任製作,將「出嫁」改編為帶有80年代電子音色的輕搖滾舞曲,讓這首歌的氛圍變得更輕快活潑且充滿幸福感。

「出嫁」MV由胡瑞財導演執導,在宜蘭度假飯店中的水教堂拍攝精心佈置的婚禮場景,貼合歌曲的動感節奏以舞蹈串連整支MV,充滿粉紅泡泡愛心感的甜蜜畫面讓人一看就沾滿幸福!編舞則請到曾為DD52女團編舞獲得導師楊丞琳稱讚的「哆啦女神」老師,以舞蹈劇的概念編排整體情節,配合歌曲架構從新娘與伴娘、新郎與伴郎在後台準備開心忐忑的過程,到步入禮堂的熱鬧歡慶,以舞蹈動作的方式來表現期待盼望、開心喜悅的心情。在第三段男女合跳的部分,哆拉老師編排了「一生一世」愛心手勢舞,搭配男女牽手的動作,簡單易學,讓大家都能在婚禮中輕鬆共舞,希望這首「出嫁」成為最紅的婚禮歌曲!

#李宓 #風田 #出嫁 #張清芳 #優客李林 #胡瑞財 #哆啦女神

____

出品:亞凰國際娛樂有限公司

監製:周彥彤 Teresa Chou

藝人統籌:李宛軒 Solo Lee

代理發行:華納國際音樂有限公司

風田經紀公司:承璽娛樂有限公司

藝人經紀:張瑛梓

【音樂製作】

製作人:黃晟峰 Ooi Teng Fong

編曲:黃晟峰 Ooi Teng Fong、劉宇哲(豚豚) Dolphin Liu

貝斯:劉宇哲(豚豚) Dolphin Liu

爵士鼓:李達文(鼓俠) George Lee

電吉他:史辣漆 Slashie

和聲編寫:黃晟峰 Ooi Teng Fong、風田 Win

和聲:李宓 Mina Lee、風田 Win、黃晟峰 Ooi Teng Fong

配唱錄音師:葉育軒 Yu Hsuan Yeh

配唱錄音室:強力錄音室 Mega Force Studio

錄音師:潘堯泓 Hendrik Pan

錄音室:強力錄音室 Mega Force Studio

混音師:黃晟峰 Ooi Teng Fong

混音室:MadSound Studio

母帶後期處理工程師:孫仲舒 Chung Shu Sun

母帶後期處理錄音室:鈺德科技 U-TECH Mastering Studio

【MV製作】

製作 恭喜發財映画

導演 胡瑞財

副導 林冠蕙

導演助理 羅婕 / 楊雅雯

導演組協力 劉芷妤

製片 劉韶恩

執行製片 莊惟凱

場地經理 李家銘

製片助理 杜宗撼 / 林韋廷 / 王昱森 / 陳亭安

九巴司機 詹曜營

攝影指導 莊竣瑋

攝影大助 馬崇智

攝影助理 簡靖宗 / 何晟豪

攝影組實習生 鄭又豪

攝影器材 鏡頭銀行

燈光指導 彭嘉慶

燈光助理 黃維宣 / 曾鈺展 / 江冠陞

燈光組實習生 張嘉恩

燈光器材公司 妄想機影業 / 柳松影業

美術指導 陳若宇@趴踢兔美術工作室

美術執行 王宥睎

美術場務 黃詠瑜 / 徐鵬森

道具卡車 林瑋

造型 蔣佳芸

妝髮 林亞靜

造型助理 伍婷婷

剪接 周雨青

調光 詹謹嘉@繼續映畫工作室

調光助理 黃明偉@繼續映畫工作室

特別感謝 香格里拉冬山河渡假飯店 / 綿谷結婚式 / 良夫洋服 / 胡焰棠 / 萬美麗 /林宸瑀 / 章淨涵

【舞蹈】

舞蹈編排:哆拉女神 @dola_lu

舞者:吳卓穎、陳亞棣、陳原禾、陳琬婷、許復翔、楊若歆

【藝人造型】

服裝造型:李懿格 YIKOLEE

李宓化妝:黃菀瑜 @Diva Beauty

李宓髮型:Danz @hairgarden_tp

風田妝髮:陳美莉 Alice

舞者妝髮:劉曉薇 Abby、劉筱茜 Amber

平面側拍:楊登翔 Stanley Yang

企劃:黃仲麟 Bryan Huang

_

▶️ 李宓 Mina 官方資訊 Official Platform

Facebook:https://www.facebook.com/GIALeeMi

Instagram:https://www.instagram.com/mintangelme

微博Weibo:https://weibo.com/u/1768239842

抖音TikTok:https://vt.tiktok.com/ZSJWtcH6V

流行音樂融入國小四年級音樂教學之行動研究

為了解決你曾是少年原唱 的問題,作者張薰文 這樣論述:

本研究旨在探討流行音樂融入國小四年級音樂教學設計與實施的歷程,其中面臨的教學突破與因應策略,並分析教學後學生學習成效。主要描述研究者在國小四年級音樂教學實務中,運用流行音樂「歷史-音樂-文化」三者之脈絡關係,進行教學設計與教學方法,如何將流行音樂融入音樂教學中影響學生學習成效,及實施歷程中師生間互動的省思與成長。本研究採取行動研究。以國民小學四年級二十五名學生為研究對象,自編教學活動設計,並融入流行音樂歌曲為教學素材,分別以金曲獎年度歌曲獎作品歌曲《稻香》和歌曲《魚仔》,進行十週音樂教學,共計十節課,每節三十分鐘,實施兩循環流行音樂教學活動設計,所使用研究工具,包括流行音樂教學活動設計、學生

課堂學習單、學生學習訪談、教師教學省思日誌等相關文件,蒐集與分析後,研究結果發現:一、流行音樂適切地加入國民小學藝術(音樂)領域學習內容有助於音樂知識、技能、態度的學習。二、流行音樂教學設計活化於國小四年級音樂課程之內容。三、流行音樂結合學生生活經驗,有助於音樂學習成長。四、多元的流行音樂教學,增進音樂專長教師交流與對話,促進教學豐富性。最後,研究者依據上述研究結果與討論提出相關建議,提供音樂教師實施流行音樂教學,以及未來研究與教育單位之參考。

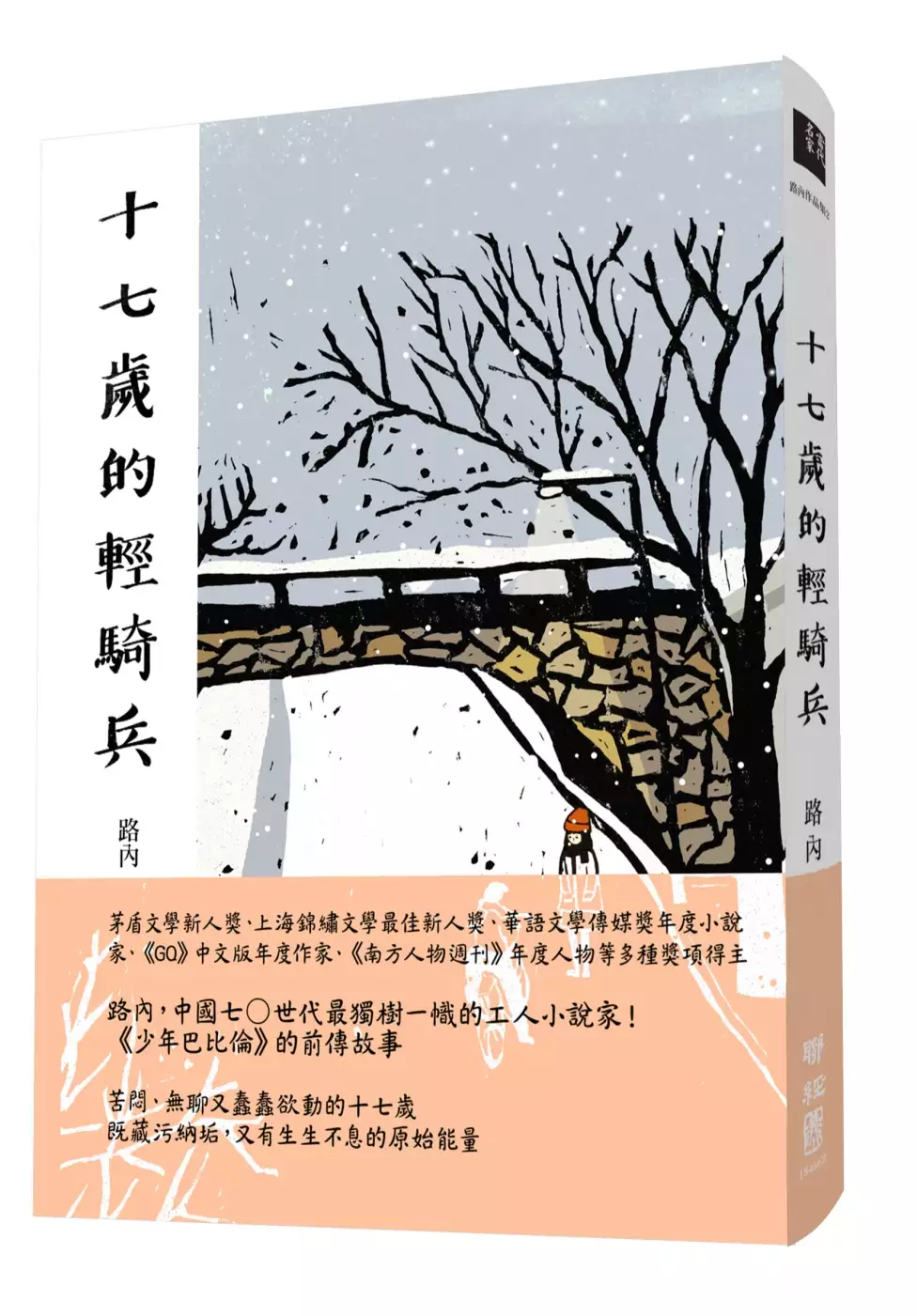

十七歲的輕騎兵

為了解決你曾是少年原唱 的問題,作者路內 這樣論述:

《少年巴比倫》的前傳故事,四十個鬧事少年,停留在1990年代的女孩們 苦悶、無聊又蠢蠢欲動的十七歲 既藏汙納垢,又有生生不息的原始能量 第14屆華語傳媒大獎授獎辭:路內的小說是一代人的精神鏡像。他筆下的青春,不僅是年華,也是燦爛的心事,不僅常常受傷,也飽含生命的覺悟。 張定浩(評論家):路內明瞭自己是在寫一些恆久動人的東西,它們和淚水有關,但他並不會直接去書寫淚水,而是側身去描摹那些被淚水燒灼過的青草和花朵。 茅盾文學新人獎、上海錦繡文學最佳新人獎、華語文學傳媒獎年度小說家、《GQ》中文版年度作家、《南方人物週刊》年度人物等多種獎項得主──路內,中國70世代最好的小說家之

一! 《十七歲的輕騎兵》的故事依舊發生在戴城的化工廠,路內用他駕輕就熟的調侃和嘲諷,追憶了十七歲的時光中有過的人物和故事,生動準確地再現了十七歲特有的迷茫和別離,並用忽然的傷感來體貼那特有的成長。路小路,大飛,花褲子他們,騎著飛速的單車逆光而來,在他們身後是悶悶,丹丹這些讓他們夢繞的女孩。在十七歲的曠野,他們熱鬧擁擠又孤單落寞,我們閱讀他們這一刻青春的故事,也閱讀他們青春所駐的那一段90年代的過往。 路內:是的,我還在寫著那個倒楣的化工技校,沒有名字只有綽號的小青年,「風一樣的謎之女孩」們。時間像倒影,前半生想不通的事情變成後半生的笑話,反之,也成立。記憶和虛構疊加成另一個平行空間

,儘管寫了八年,一晚上也就讀完了。 名人推薦 王盛弘、王聰威、甘耀明、伊格言、李儀婷、房慧真、林立青、畢飛宇、童偉格、馮唐、楊佳嫻、劉梓潔等知名華文作家盛讚!

再探校園民歌——以唱片音樂學、華語語系為視角

為了解決你曾是少年原唱 的問題,作者蔣浩然 這樣論述:

目前,學界雖已出現了多篇校園民歌的研究論文,但其切入的角度多為社會學層面的「民歌運動史」或文學層面的歌詞研究,而缺乏對於唱片維度的深入探討。但唱片公司的介入在民歌作品經典化的過程中具有不容忽視的作用。與此同時,在解嚴後臺灣社會「告別中國」的情境中,民歌因其文本中流露出對中國大陸的鄉愁,而常常陷入「政治不正確」的處境,並出現了對民歌「風花雪月」、「貧血」、「缺乏對體制的反抗」之攻訐。但這些論述其實忽略了民歌作為「華語語系音樂」所蘊含的在地性,也忽略了「風花雪月」可能帶來的抵抗潛能。 鑒於此,本文以唱片音樂學和華語語系的論述框架對校園民歌展開再研究。一方面,對民歌唱片之生產、文本、接受三個

層面展開論析,檢視唱片與音樂、人和社會文化的互動。另方面,呈現唱片文本中國性、臺灣性交織的複雜狀態,並以「深層的中國性」為著眼,考掘「風花雪月」背後的文化傳統與抵抗潛能。另外,本文對民歌唱片的接受研究不僅涉及臺灣本土也延伸至中國大陸。 本文發現,唱片公司對校園民歌存在著清晰的產品圖像,並由此發展出一套特色的產製策略與推廣方式。唱片文本儘管被建構出強烈的中國性,卻是在地的、異質的中國性,且已經呈現出一定的臺灣性表達。至於「風花雪月」的特質,則可視作是中國文化史上的「抒情傳統」在七○年代臺灣現場的回聲,一方面繼承了溫柔敦厚、童心、性靈的美學特徵,另方面仍蘊含著對黨國體制、父權結構、資本主義、

美/日新殖民主義等的抵抗潛能。此外,在實際聆聽過程中,臺灣聽眾未必將文本結構中的中國性與地理上的「中國」做連結。而民歌在中國大陸的接受,儘管受到了主流/官方文化的政治收編,卻也通過溝通媒介與文化資本的角色,與中國大陸的社會文化、流行音樂工業以及兩岸地緣政治展開豐富的互動。