何謂 特別 行政區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王振愷寫的 光源下放電影:南方影展二十年 和陳震宇的 信而有證:澳門身份證發展歷程都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自蔚藍文化 和三聯所出版 。

國立臺南大學 戲劇創作與應用學系碩士班 王婉容所指導 梅思源的 打開世界的通道:從距離的操作或共構到意義建構 ——以許瑞芳老師教習劇場課堂學生作品為例 (2021),提出何謂 特別 行政區關鍵因素是什麼,來自於教習劇場、距離、情感連繫、意義建構、能動性。

而第二篇論文國立臺北大學 公共行政暨政策學系 李仲彬所指導 黎逸銘的 何謂「香港人」?:針對1997年至2020年在台港人的身份認同質性研究 (2021),提出因為有 離散民族主義、想像共同體、推拉因素、海外香港人、香港身份認同、台灣的重點而找出了 何謂 特別 行政區的解答。

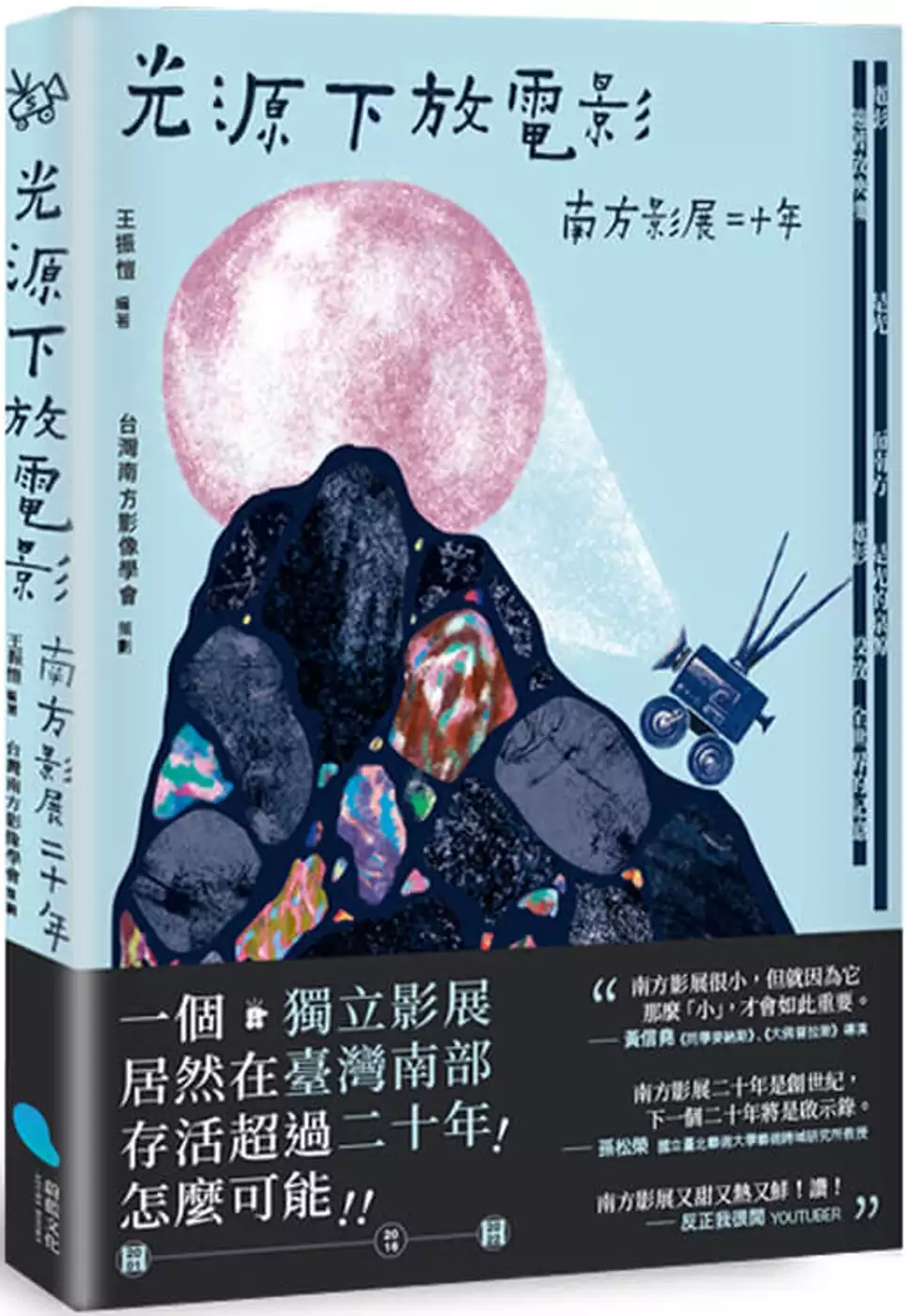

光源下放電影:南方影展二十年

為了解決何謂 特別 行政區 的問題,作者王振愷 這樣論述:

一個獨立影展居然在臺灣南部 存活超過二十年!怎麼可能!! 「南方是光之源/給我們秩序與歡喜/與華麗。」——西川滿 《南方影展》創立於臺南藝術大學,旨在平衡影視資源重北輕南的現象,當中的「南方」是作為地理區位與影視資源中心相對的指涉。 近年來,南方影展藉由影展徵件、競賽、觀摩放映與推廣活動等機制定調出「華人、獨立」兩大品牌特色,並且透過不同形式的國際交流持續與東亞多個獨立影展進行互動。 當中的「南方」標誌著在全球電影流通中,作為華人獨立影像之平台,所進行抵抗、串聯與共享的精神意涵。 本書紀錄一群熱愛電影與影像的人,以臺南市作為基地, 默默用青春和熱血

交換出巨大的熱能,一路篳路藍縷,走了二十年。 各界影人,齊聲推薦 王君琦 國家電影及視聽文化中心執行長 反正我很閒 YOUTUBER/ 2020 南方影展代言人 但唐謨 知名影評人 林木材 台灣國際紀錄片影展策展人 孫松榮 國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授 施名帥 演員/ 2019 南方影展代言人 翁煌德 《無影無蹤》版主 郭力昕 國立政治大學傳播學院教授兼院長 陳斌全 前國家電影中心執行長 黃信堯 《同學麥娜絲》、《大佛普拉斯》導演 聞天祥 臺北金馬影展執行委員會執行長 藍祖蔚 國家電影及視聽文化中心董事長 魏德聖 《海角七號》、《賽

德克巴萊》導演 相挺推薦(按姓氏排) 南方影展很小,但就因為它那麼「小」,才會如此重要。 我曾在南方影展入圍也獲獎,在還沒被南方影展肯定之前,深刻感受創作路上的孤獨與難熬。也深知年輕一輩的創作者不見得都有機會入圍金馬獎或台北電影節,在資深創作者包圍之下,如何受到肯定與鼓勵是一件相當重要的事。 南方影展很小,但它給予創作的溫暖很大。期待南方影展繼續展現它那溫暖的臂膀,拉著觀眾的手,擁抱每一位創作者。就像當年的我,帶著南方影展和觀眾們的祝福,一路默默地創作、累積能量。才能繼續走在創作的路上,沒有離開。——黃信堯(《同學麥納斯》、《大佛普拉斯》導演) 南方影展二十年是創世紀,

下一個二十年將是啟示錄。——孫松榮(國立臺北藝術大學藝術跨域研究所教授) 位處「全球南方」(Global South)的島嶼之南,「南方影展」走在求存與茁壯的坎坷道路上,它的處境和不屈從的理念與意志,其實正是此影展得以保持敏銳、獨立、批判之思維的重要動能。臺灣的電影、藝術與文化,需要更多願意抗拒主流價值的機制或平台,「南方影展」是一個可以持續作為鼓舞力量的典範。——郭力昕(國立政治大學傳播學院教授兼院長) 影展的目的,在於透過電影形成「論述」,但影展本身卻常常缺乏「被論述」的機會。本書細數南方影展20 年來的累積,印證所處環境中「南方」概念的轉變,是為呼應南方影展獨立精神的文字紀錄

。然而,書中所敘述曾經參與南方影展的過往人、事,則是替那些和南方影展一起掙扎、努力,並且共同成長的電影愛好者們,所留下的最溫婉記憶。——陳斌全(前國家電影中心執行長)

打開世界的通道:從距離的操作或共構到意義建構 ——以許瑞芳老師教習劇場課堂學生作品為例

為了解決何謂 特別 行政區 的問題,作者梅思源 這樣論述:

本研究的目的在於透過許瑞芳老師教習劇場課當中學生作品的創作及實踐,了解「距離」的操作,以及參與者在共構中對「距離」的影響。另外,有別於一般靜態的藝術作品,教習劇場包含一系列的距離變化,這些變化是如何與意義建構、情感連繫互動,繼而影響參與者於議題的能動性等問題,也是本研究的焦點。本研究主要採取延伸個案法,以觀察者的身分,透過對製作過程中的觀察、對文本的分析、演出的現場及錄影觀察、參與者問卷調查、不同的焦點及個別訪談等資料進行分析,進而把有關「距離」的理論加以深化研究。研究發現距離在教習劇場中較以「藝術工具」的形式運作,它與情感連繫的互動並非如「美感原理」中的關係。情感連繫反而是在一系列的距離變

化中慢慢累積起來,只要參與者能理解戲劇設計與互動的關連,已建立的情感連繫不會減弱。這有助打開參與者理性與感性的對話,建構出更情理兼備的意義,以及開拓能動性不同層面的想像及可能性。本研究所深化的理論,對於教習劇場甚至其他應用劇場或互動式劇場設計時如何利用距離變化以達成其目標有著極具參考的意義。

信而有證:澳門身份證發展歷程

為了解決何謂 特別 行政區 的問題,作者陳震宇 這樣論述:

本書以《信而有證》為題,取自《左傳.昭公八年》:「君子之言,信而有徵,故怨遠於其身。」此句意即為君子者,所說的話都應該是有憑有據、千真萬確,別人自然也無從埋怨或指責。 身份證作為一種由公權力發出的憑證,具有核實持證人身份的作用,就像「君子之言」一樣,憑「徵(證)」使他人「信」其身份而不生疑,使「怨遠於其身」,毋庸再為向他人解釋自己是誰而煩惱。 先天的政治法律地位和社會條件的局限,讓澳門達至「信而有『證』」的過程可謂波折重重,以至歷近百年方克竟全功。在葡萄牙對澳門實施行政管理時,曾多次嘗試在法律容許的框架下,為澳門的居住人口發出統一的身份證明文件,但從未成功,持不同證件的

人所享有的待遇也不同;直至現今澳門市民能以「澳門特別行政區永久性居民身份證」證明自己擁有「澳門永久性居民」身份,從而享有不同的法律保障、權利和福利。當中澳門經歷了不同事件的演變,方能結束以往多款身份識別文件並存於社會的局面,同時亦為澳門的「市民身份」建立良好的基礎,讓澳門居民共同建構一個屬於「澳門人」的身份認同。

何謂「香港人」?:針對1997年至2020年在台港人的身份認同質性研究

為了解決何謂 特別 行政區 的問題,作者黎逸銘 這樣論述:

本研究旨在1.透過以在台港人為對象的深度訪談,研究「香港身份認同」及「香港人」對海外香港人的意義及其認知程度,系統地梳理「香港身份認同」及「香港人」的定義;2.經過一系列訪談後,在運用想像共同體、離散民族主義、生活適應以及政治社會化的理論框架下,將整合並概述海外香港人面對從1997年到2020年的20年間香港政治、社會的急速轉變,以離鄉別井移民至台灣對這自我身份認同的演變為例,提出影響此種演變的因素以補足過去學界對海外港人的自我身份認同的認知不足及為「何謂香港人」提供重要的論述。透過與13名現時身處在台灣的香港人的訪談,研究結果歸納及發現一種新的混合身份認同從日益政治及自由惡化的香港遷移至相

對自由及政局穩定的國家或地方,並透過在當地的政治社會化中出現,當中演變的過程及趨勢可以想像共同體及離散民族主義的理論闡述:1)利用香港作為推因素及台灣作為拉因素的面向下,描寫13位受訪在台港人的故事香港人會離開香港成為海外港人的原因,香港的推因素主要是因為中國對香港的事務的介入度日漸提高,以及香港政府面對回歸來日益嚴重的政治社會問題時,處理的手法及手段不公且無效;而他們選擇移民台灣,台灣的拉因素除了地理位置便利外,更傾心於台灣的民主政治的成熟、無壓力的生活節奏以及深厚的台灣文化底蘊;2)綜合以上各種移居台灣的原因,一種新的混合身份認同兼容「香港人」及「台灣人」在他們融入台灣生活的過程中產生,這

種混合「既是香港人同時又是台灣人」的身份認同,一方面源於對中共政府的不信任與恐懼自2014年香港社會運動失敗後帶來的政治動盪、2019年因「反修例運動」出現的警察暴力、以及2020年「香港國安法」而帶來的「白色恐怖」。這些現況與他們透過追憶香港過去美好所建構的「香港共同體」有出入,同時對香港的未來感到悲觀及自身無法解決香港當前困局帶來的失望及無力感。另一方面,他們又對台灣成熟民主發展以及政局穩定所帶來的社會文化多元性的欣羨而促成;3)因此,在政治社會化的影響下,他們為了緩和這種因「愛香港」以及「以香港為家」卻無力挽救所帶來的「亡國感」,且同時希望帶出「香港人是完全有別於中國人」的訊息,部份在台

港人積極地以不同方式及平台的政治參與,目的為在台港人發聲以及提供渠道讓更多香港人及台灣人互動,以增加彼此間的了解,及讓已離開香港的香港人抒發對香港末落的鬱悶。這些在台港人在政治參與的過程中,加深了「既是香港人同時又是台灣人」的自我認同感,不過,這種混合的身份認同也讓部份在台港人選擇遺忘過去香港人在香港所面對的苦難並耽於活在台灣當下,不復對回去香港有任何奢望;4)這種身份認同上的建立、維持以及轉變符合離散民族主義的初步特徵。因此本研究期盼台灣政府及學界參酌本研究之成果,研究及調整相關公共政策,以協助不斷增加的移居台灣的香港人盡快融入台灣社會,以及協調潛在的台港衝突;在學術上,亦應進一步研究: 1

) 越來越多在台香港人應用不同社交媒體創立移民投資頻道或分享在台生活心得,這現象會否加劇離散民族主義的發展及擴大;2) 對身處於不同地方的海外港人有否相類似離散民族主義與他們在當地發展及影響的相關性。