伯臭豆腐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦doed採編團隊寫的 尋常.台北|活力夜市:夜色與美食交織的人生況味 和湯士賢Cecil Tang的 台南生活自由式都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自台北市政府產業發展局 和尖端所出版 。

國立彰化師範大學 教育研究所 林素卿所指導 柯伯儒的 凝眸十年服務學習旅程:「希望工程」高中志工團隊之敘事研究 (2018),提出伯臭豆腐關鍵因素是什麼,來自於服務學習、敘事研究、高中志工。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出因為有 移動性、橋下市場、攤販治理的重點而找出了 伯臭豆腐的解答。

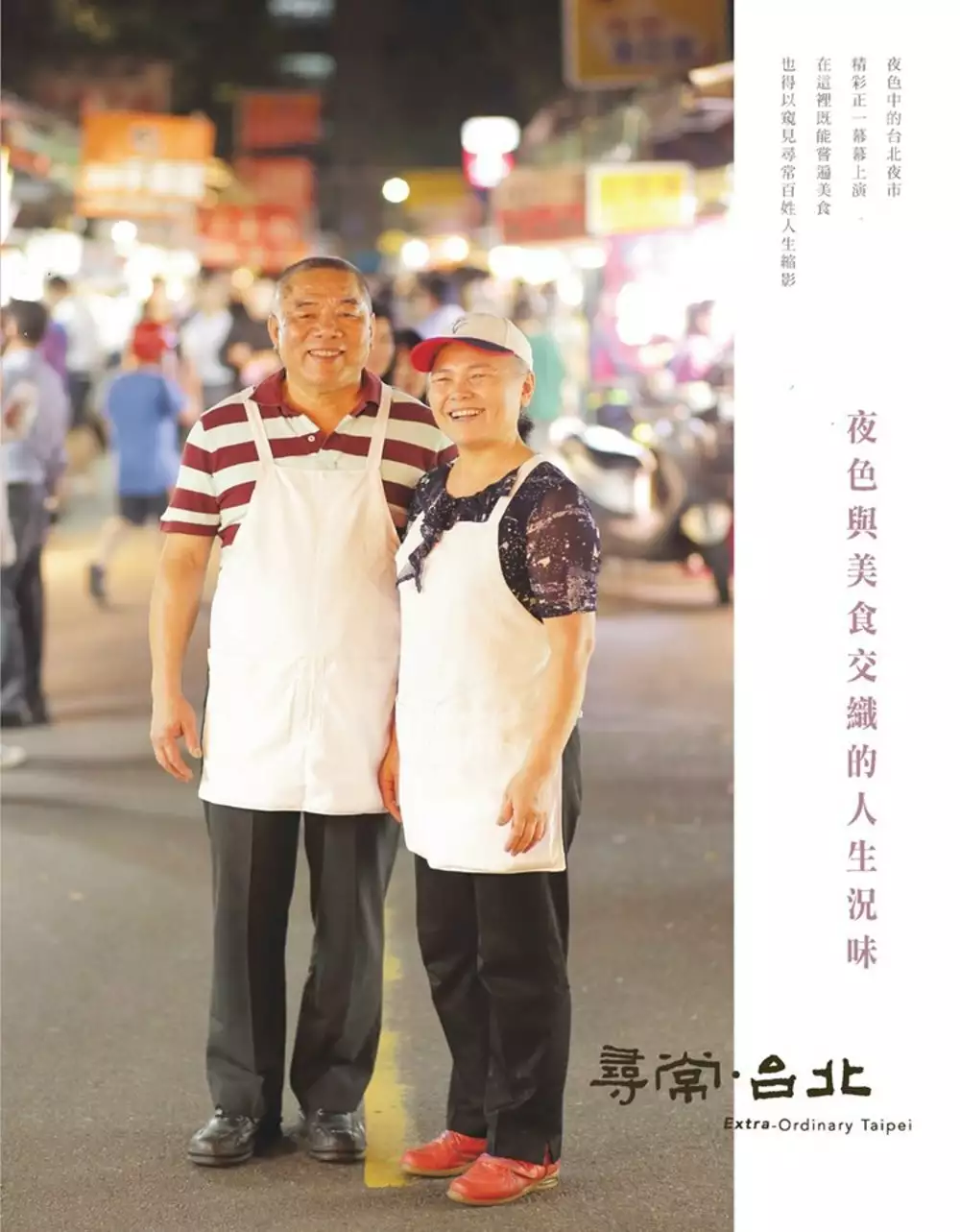

尋常.台北|活力夜市:夜色與美食交織的人生況味

為了解決伯臭豆腐 的問題,作者doed採編團隊 這樣論述:

這是一本介紹夜市人們的專書,深入夜市的每一個角落,介紹一則則美麗動人的奮鬥故事。 對大多數人而言,夜間是休閒、放鬆的私人時間;對於在夜市裡工作的人們來說,夜晚則是拚搏的開始,生命力也在這個舞台充分展現。 夜市,匯集了吃喝玩樂等新鮮有趣的資訊,還有人與人之間的交流互動。這一次,讓我們不只品嘗那些美味,而是看見更多內蘊於攤商老闆忙碌身影中的人生歷練。 |歲月流轉,映照大環境的縮影| 年輕時北上打拚,挑著一根扁擔就沿街做起生意,再發展至小攤車、設攤,抑或是在這座城市裡有了起家的店面。一甲子光陰過去,當年的小伙子,如今已是八旬老翁;抑或是礦工之子,家庭環境

拮据,於是早早自立往外謀求發展…… |那些看似理所當然的存在| 產婦坐月子滋補身體要喝米糕粥,好友相聚必約冰果室;鯊魚煙等下酒菜三、四盤,搭配「台式調酒」—米酒加維大力,都是那個時代再尋常不過的生活切面流傳至今…… |越簡單的越需要堅持| 新鮮、現做是夜市美食最重要的原則,此外,對於自身能力的要求也如此,攤商們不僅夜間出攤,白天參加夜市大學專班,只為吸收新知、圓一個夢。 |新嘗試、新氣象| 接棒的下一代以電子模組、切割管理的思維改進作業流程。 千歲宴-各攤一起來「辦桌」,遊客一桌即可吃遍夜市美食。 還有行動支付、靜電式油煙處理器、全區禁菸、全面使用環保餐具

、夜市打牙祭……

伯臭豆腐進入發燒排行的影片

去台北找哥哥開啟美好的寒假啦 😍

這次帶大家去吃八間寧夏夜市必吃美食

裡面我最想念的是燒麻糬冰🤤

當然還有花生捲冰淇淋(流口水了啦)

春節快到了跟家人朋友出去充電吧!

哥哥的IG:https://www.instagram.com/wwwei_1030/

-

IG:https://www.instagram.com/meiroxyu/?h...

EMAIL:[email protected]

FTC:This video is NOT sponsored.

#劉芋仔#牛媽媽#阿婆飯糰#林振擢燒麻糬#花生捲冰淇淋#蔥餅捲#里長伯臭豆腐#環記麻油雞#台北夜市必吃#nightmarket#Taiwan#Taipei#food

凝眸十年服務學習旅程:「希望工程」高中志工團隊之敘事研究

為了解決伯臭豆腐 的問題,作者柯伯儒 這樣論述:

在本研究中,我凝眸自己和希望工程八百多位高中志工,走過這十年服務學習的故事。首先,透過「整體-內容」的分析方式,敘說高中志工團隊經歷「春耕:專業成長」、「夏耘:志工服務」、「秋收:服務反思」、「冬藏:經驗分享」四個階段的故事;其次,透過「類別-內容」的分析方式,從「找尋課業壓力與志工服務的平衡點、探討衝突和挫折在服務學習中的重要性、發現服務學習帶給服務者的意義與價值、說明多元反思過程對於提升服務學習品質」四個面向,將服務學習的內涵再概念化,以提供國內教育單位推動服務學習活動的參考,以及未來進行服務學習相關研究之參照。本研究有以下發現:一、系統化的志工培訓課程,有效提升服務學習品質;二、尋求豐

富社區人力資源,協助辦理各項服務活動;三、評估志工團隊運作現況,逐步拓展服務學習層面;四、透過多元開放反思過程,肯定高中志工服務價值;五、正向看待各項衝突挫折,洞察問題思考解決策略;六、高中志工投入服務學習,提升自我觀照生命意義。七、持續進行志工經驗分享,帶動學子服務學習文化。

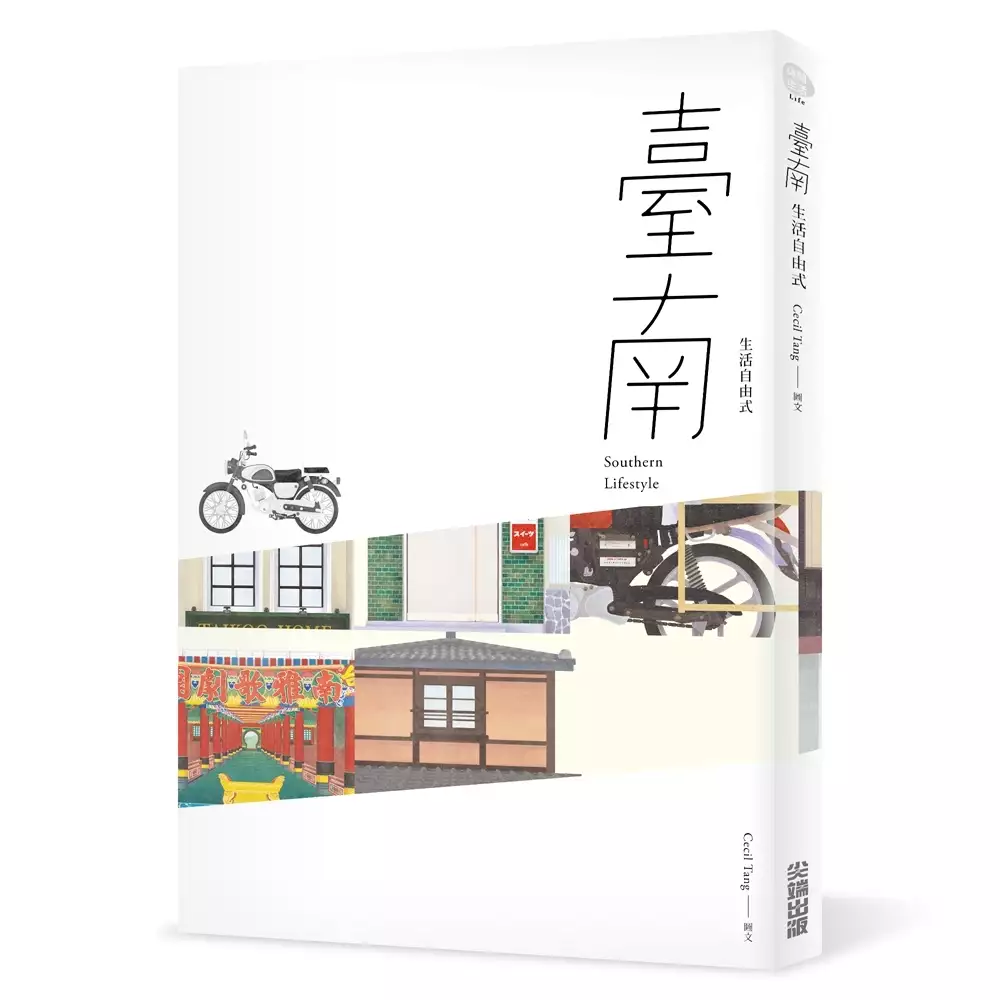

台南生活自由式

為了解決伯臭豆腐 的問題,作者湯士賢Cecil Tang 這樣論述:

你眼中的台南是什麼模樣? 建築店舖、移動攤車、生活即景, 六十幕日常映畫,一種在地生活自由式。 在街道與巷弄穿梭的換氣吸吐之間, 發現傳統與創新的生生不息。 城市是個有機聚合體, 居住其中的生命與非生命、有形與無形, 就像細胞般不停地循環汰換。 透過台南子弟Cecil Tang筆下簡樸卻細膩的插圖與文字, 紀錄下這座古都大城中值得留存的美好, 感受古早味與新氣象交融的城市生命脈動。 作者簡介 湯士賢 1988年8月,台南製造。 畢業於崑山科技大學視傳系, 因熱愛家鄉土地,期盼以設計新能量回饋台南。 目前為自由接案創作

者, 擅長於平面設計與插畫圖繪間遊走,喜歡以多媒材的方式嘗試各種風格與可能性,享受在設計過程中的求新求變。 www.ceciltang.com/ 一/座落在城市裡的老屋新舍 榮譽冰室──港仔手中的黃絲帶繫著店口,心繫著家園 十全行──黃紅色烏魚子圓招牌,掛著南北貨的品質保證 KOKONI──沐浴撒在玻璃屋上的暖陽,米街窄巷內遊蕩 吉田萬屋──開山郡王身騎白馬,為烘焙小室指引方向 賣飲料──永福路上藝文基地,連棟壁飾是對老靈魂的堅持 奉茶──人情味的清香,搭著店外苦楝花,品嚐臺南這壺好茶 兜府──站在老派的鐵窗紋陽台,與對門姐妹店彼此相望 小兜──坐在老客廳裡想當年,回憶重頭再來,

思念沒有距離 保安路謝宅──感受臺南人的個性,就從體驗在地的生活開始 正興咖啡館──磨石子刻著「正直」是過去的家訓,也是影響未來的契機 小拍子──赤崁樓邊的時空分水嶺,各自一端 ICI CAFE──暫時告別金華路的喧囂,在年邁老房沐浴南國暖陽 太古101──大面觀景窗,是來往過客於神農街中段的聚焦點 果核抵家──傳統廟宇邊,與新穎設計的共存共榮 KADOYA──另一段樹林裡,靜謐街區中的甜點屋 島旬──存善念的透過食材與心意來感謝土地 雲雀咖啡──就像來到洋味當道的老日本,心境與靈魂暫且遊走 豚骨家──所有你對本店的疑問,除了親身品嚐外,皆藏在招牌上笑而不答 萬屋砌室──一起迴避掉週末的市區,

坐在庭院邊,像是活在劇中的場景 蜷尾家──私心抗拒不了限定口味的誘惑,帶朋友品嚐前想一切全掌握 BON──結合多種可能性的老空間非是善變,而是包容 TAIKOO HOME──與往昔對話,重現面貌是對那段懷舊歲月的美好想像 看見綠──真正目視而過的不只綠意,是當下風華的一種流存 立大冰城──視覺與味覺像是一捆繩,拉回從前那段記憶與口感 二/穿梭於巷弄間的移動攤車 糯夫米糕──踩踏跨上老武車四地遊走,那份味道是一種傳承和使命 派慕流浪甜點──在舊城區內限時傳遞的甜品,浪漫的街頭流浪 玉蘭花小販──人情味燦笑與吆喝聲,散播出來的不僅是花香,更更多⼀股好心情 沈家雙糕潤──車座後面溫潤的木箱,載滿是

老野狼的鐵漢柔情 阿法紅豆──記憶中的味覺,沾點紅伴點甜 小籠包車──放學後到晚餐前的過渡小點,⾺虎不得 差差的郵務車──當紀錄日常被放大投射,即成為一種情感 福來伯臭豆腐──叫號瞬間充滿期待,下午來份街邊重口味 無名紅豆餅──紅豆奶油還有花生,三色一份嚐口恰恰好 無名愛玉冰──蹲坐在路邊來碗晶瑩剔透,暑氣全消 謝萬重豆花──白皙柔嫩配上細熬紅豆與糖水,冷熱為你奉上 阿伯雞蛋糕──入口咬下的清脆,是騎樓邊伴過無數歲月 朝皇宮前鹽酥雞──廟埕前小攤販是人情味的搖籃,肚飽心也暖 禿頭老爹鮑魚粥──宵夜場放過自己好好享受,鮮味湯頭不可錯過 米香車──來場結合聽覺與味覺的甜點秀,票券是白米 南國小夜市

──夕陽下山的老宿舍前,攤販點了盞不定期亮的燈 南國小夜市──各個小攤與現場的靜謐氣氛,帶領回到過往 南國小夜市──夜深了、店歇了,下次記得開張還得要再來 江水號──放在白色瓷磚桌面上的八寶,甜了無數個年頭 夜間燒烤──親民價格料好實在,今晚要佐椒鹽或醬汁? 三/流動在生活中的日常即景 路邊電影──白底紅框隨著單色畫面的膠卷轉動著、映出想像的點滴 龍山康樂臺──望著望著,想像綜藝團的歌舞聲彷彿又傳到了耳邊 街邊老椅子──不管日子酸甜苦辣,總是挺直腰為你依靠 歌仔戲棚──觀眾看著直插腰猛跺腳,台下比台上更有戲 布袋戲棚──螢光色系配上三色帆布舞台,堪稱柏油路旁的野獸派 街邊花圈──一字排開的氣

勢,為婚喪喜慶昭告天下 鼓陣──慶典活動的搖滾區臨場音效,氣勢如虹 建醮用招牌──紅木框上寫著大金色的文字,為神明誕辰來來報喜 節慶吉普車──除了尬喇叭及炫光程度,也比熱舞指數 彈珠台──塑膠尺輕擊玻璃珠,彈碰釘間清脆作響 流水席──圍圓,齊聚一桌今年再苦酒足飯飽又是好年 電子舞台車──可變身的貨櫃內藏著,一首首情歌與一隻隻熱舞 包家臘肉──伴上鮮綠的蒜苗,與新年一起賀歲 光明燈──只求點亮光明,為遠在他鄉的遊子保佑平安 十二生肖──天壇裡的十二生肖作為分身,消災解厄

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決伯臭豆腐 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。