二戰德國潛艇數量的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦[英]大衛•羅斯寫的 潛艇100年 和(德)埃裡希•雷德爾的 崛起與毀滅:納粹德國海軍元帥雷德爾回憶錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站二戰德國潛艇部隊使用的狼群戰術,為何總是能夠得手? - 寶島庫也說明:狼群戰術主要核心就是當一艘潛艇發現目標後立即通知潛艇指揮部,把敵人的速度、航行、數量等情況說明。 潛艇指揮部立即發報命令目標周圍 ...

這兩本書分別來自人民日報 和上海人民所出版 。

國防大學 戰略研究所 楊仕樂所指導 吳碧芬的 解析南海爭端(1994~2018) (2018),提出二戰德國潛艇數量關鍵因素是什麼,來自於南海、填海造島、南海仲裁、聯合國海洋法公約、資源開發。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 楊仁江所指導 范綱倫的 臺灣地區震洋特攻隊之研究 (2012),提出因為有 特攻作戰、震洋特攻隊、震洋艇、格納壕的重點而找出了 二戰德國潛艇數量的解答。

最後網站二战德国潜艇数量_二战德国潜艇各型号及产量_一挥资讯則補充:二战 日军潜艇性能领先,如果采用狼群战术,能最终打赢美军吗? 而德国海军为二战时参战潜艇数量为1113艘,共击沉盟军作战舰艇17. 二战最先进的潜艇 ...

潛艇100年

為了解決二戰德國潛艇數量 的問題,作者[英]大衛•羅斯 這樣論述:

自1914年參戰開始,潛艇就是一種戰略武器。當年9月5日,英國輕巡洋艦“探路者”號被德國U-21潛艇擊沉,成了潛射魚雷的受害者。從那時起,海戰的面貌被深刻地改變了。 《潛艇100年》以時間為線索講述自一戰以來的潛艇作戰故事和潛艇技術發展,按國別介紹從一戰至今的經典潛艇。書中包含一戰中的大西洋獵潛、二戰時的“狼群”戰術、冷戰期間的美蘇競賽、馬島戰爭中的水下獵殺等精彩內容,囊括從U-1到214型、從“威士卡”到“北風之神”、從“小鯊魚”到“海狼”、從伊-1到“蒼龍”的眾多艇型。 全書包含250余張精美的彩繪圖片和彩色照片,同時附有詳盡的技術參數,對模型愛好者、海戰史愛好者以及熱心鑽研潛艇技術的

讀者而言,這無疑是不可或缺的參考資料。 大衛•羅斯 美國鐵路史與海上載具史作家,著有《北美列車》《艦船視覺百科全書》《鐵甲戰艦大揭秘》《世界潛艇百科詳解》等科普作品。 前言 第一章 第一次世界大戰:1914—1918 第二章 大戰期間的歲月:1919—1938 第三章 第二次世界大戰:1939—1945 第四章 冷戰鐵幕:1946—1989 第五章 後冷戰時代:1990年至今 可以說就在第一次世界大戰爆發後還不到一個月的時間裡,海上戰爭的基礎便永遠改變了。1914年9月5日,英國皇家海軍輕巡洋艦“探路者”號(

HMS Pathfinder)被德國海軍U-21號潛艇擊沉,從而成為德國潛艇運動戰中魚雷攻擊的首個犧牲品。不久後的9月22日,從哈威奇港基地啟航的3艘英國皇家海軍萬噸級裝甲巡洋艦—“阿布基爾”號(HMS Aboukir)、“克雷西”號(HMS Cressy)和“霍格”號(HMS Hogue)在一個多小時的時間裡,相繼被1910年才下水的一艘德國海軍潛艇——U-9號擊沉。 這兩個典型戰例充分暴露出了英國人巨大而潛在的戰略防禦漏洞。顯然在英國海軍部眼裡,潛艇的威脅被大大低估了。而幾乎在一瞬間,水面作戰艦艇的弱點卻暴露無遺。自誕生的幾十年來,經過漫長的試驗探索和無數次被各國海軍高層忽略和輕視後,潛

艇的時代終於來臨了。 不過,1914至1918年期間出現的潛艇還不能在水下長時間航行和作戰,潛深也不能過大。從本質上而言,那個時期的潛艇只不過是一種在必要時能短時間內快速下潛的水面艦艇而已。但至少它還擁有一個獨特而關鍵的特性,那就是潛艇具備悄無聲息的水下隱蔽接近目標和發起攻擊的能力,從而對比自身大得多的大型水面目標幾乎毫無防護的水下部分造成直接打擊。這種難得的隱蔽性和潛在的巨大毀滅性從一開始便賦予潛艇一種“神秘”的色彩,因此在很多海軍軍官看來,潛艇更像是一種“鬼鬼祟祟”的不道德武器。無論人們態度如何,只要他人手中擁有潛艇,那它的存在和作用便不容忽視。 【關於潛艇作戰人員】 潛艇內部的居住

環境可以說是極度的令人不適,特別是在潛艇潛航過程中尤為突出。除了潛艇的主要結構—發動機艙、壓載水艙和魚雷發射管等部分以外,指揮官和艇員的生活和起居空間幾乎是見縫插針般的置於其中。狹窄、潮濕、空氣閉塞以及“脾氣”變化無常的艇上的各種機械設備,共同造就了潛艇上這種艱苦異常的生存空間。 無論是在哪個國家的海軍部隊裡,潛艇部隊都可以算得上是不折不扣的異類。潛艇作戰人員長期生活在相對狹小的空間裡,而且不管在何種作戰條件下,團隊精神、協作意識和相互信任都發揮著至關重要的作用。在水面艦艇上的那些複雜繁瑣的禮節到了潛艇上也顯得不那麼重要,但為了讓潛艇充分發揮有效的戰鬥力,紀律和決斷力不可或缺,而這一切在很大

程度上都是艇長賦予的。長久以來,各國海軍的潛艇作戰人員都在冒著比水面艦艇作戰人員更大的風險去訓練和戰鬥。以第二次世界大戰期間的德國海軍潛艇部隊為例,在所有服役參戰的40000名潛艇官兵中,到大戰結束時僅有不到8000人倖存。 【核潛艇時代】 直到20世紀50年代以前,潛艇上的生活條件可以說並無太大改觀。但核潛艇的橫空出世卻極大地改變了這一現狀,主要原因有二:核潛艇具備更大的可用內部空間;同時,核潛艇擁有更長的水下停留時間和遠航能力也意味著可以把更多的關注放在如何改善艇上官兵的體驗上。不過潛艇依然是一個較為狹窄和極具冒險性的戰鬥平臺,艇上官兵對於技術和裝備的依賴性可能僅次於宇航員。當年蘇聯為

了趕超美國在潛艇領域的差距迅速建造了第一代核動力潛艇,然而卻忽視(或者說低估)了核反應爐所帶來的巨大風險,蘇聯的第一代核潛艇官兵們因為核事故導致的火災和核輻射付出了巨大而慘痛的代價。而在被譽為美國“核潛艇之父”的海曼•喬治•裡科弗(Hyman G.Rickover)對核動力推進和核反應爐安全技術的極力推動下,美國核潛艇的安全記錄一直保持在一個較高的水準。 【軍備限制】 從1930年《倫敦海軍協定》簽署時起,各國海軍對潛艇力量的發展都給予了空前的關注,也因此引發了國際間對於控制潛艇數量和潛艇部隊規模的反復談判。上世紀70年代簽署的限制戰略武器條約(SALT)便充分反映出當時的美蘇兩個超級大國

對於限制彼此潛艇部隊規模的共同意願。1989至1990年的冷戰結束,蘇聯解體,這一政治動盪也潛在地推動了潛艇作戰使命的革新。進入21世紀後,戰略核潛艇作為洲際彈道導彈運載平臺的意義被削弱了,而作為水下攻擊武器平臺的作用卻在不斷提升。與此同時,非核推進技術的發展也極大地提升了常規潛艇的安靜性,使其比以往更難被探測,而建造成本卻在不斷降低。這也使得常規動力潛艇在當今世界的熱點地區體現著巨大的戰術價值,甚至發揮了關鍵的作用。在很多場合下,潛艇作為一國武力“肌肉”的組成部分,成為了國家之間政治與外交角力中的重要後盾。

解析南海爭端(1994~2018)

為了解決二戰德國潛艇數量 的問題,作者吳碧芬 這樣論述:

中共在2013 年11 月開始積極在南海填海造陸,頓時引起區域國家不滿和抗議,菲律賓也提出「南海仲裁案」,為長久存在的南海問題增添了另一個不安的因子,更在美國推動「亞太再平衡」戰略的背景下,美中雙方軍事演習你來我往,局勢顯得一觸即發。然而,隨著仲裁案結果公布,菲律賓政策轉向及美國總統川普勝選就任,南海的情勢又急轉直下。南海爭端由來已久,爭執各方花大筆經費開發南海地區,聲稱是為了爭奪地緣戰略利益與豐富的資源蘊藏,但多年來局勢卻一再循環起伏,不禁讓人質疑南海爭端的本質究竟為何。南海的高度戰略與經濟價值是真的嗎?本文主張,南海的戰略與經濟利益恐怕不是想當然爾的重要,這可以從戰略學理與全球油氣供需及

資源開發實況加以證實。

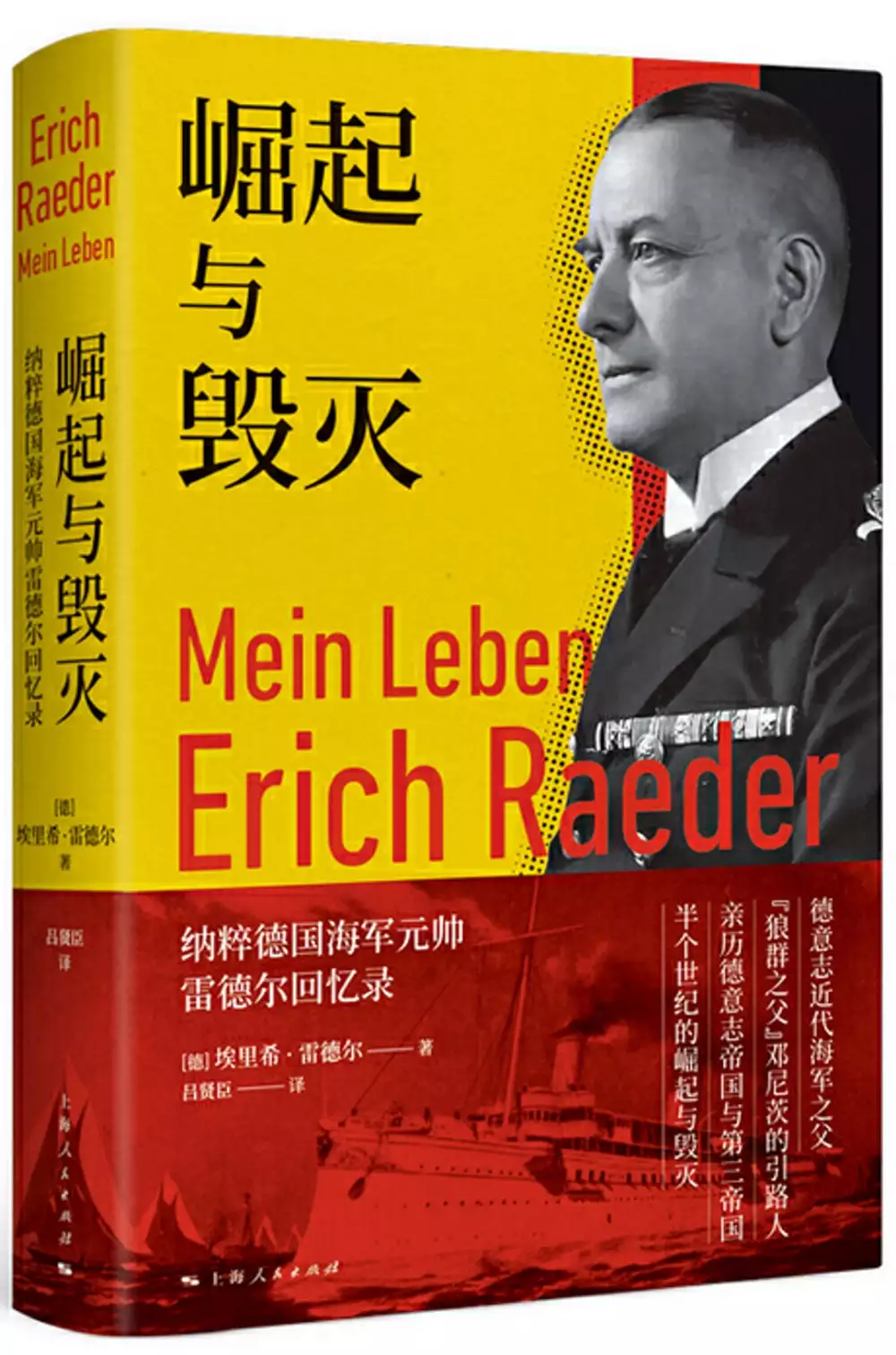

崛起與毀滅:納粹德國海軍元帥雷德爾回憶錄

為了解決二戰德國潛艇數量 的問題,作者(德)埃裡希•雷德爾 這樣論述:

本書譯自德國海軍元帥雷德爾的自傳《我的一生》,雷德爾在其中回顧了自己跌宕起伏的一生,尤其是兩次世界大戰中德國國家戰略的制定與海軍的全面建設,闡釋了德國海軍與國家、納粹党及陸軍的相互關係,在歷次戰略戰役中德國海軍所能起到的作用,敘述了他與希特勒最終決裂的原因,反思了作為個人及海軍在國家政治體制中的角色及作用。 本書可作為海軍、歷史研究者的工具書,也可作為世界史、軍事史愛好者的興趣讀物。 埃里希·雷德爾(1876-1960),納粹德國海軍元帥,鄧尼茨的引路人,兩次世界大戰時期德國海軍建設的親歷者和領導者,被稱為“北海梟雄”。 譯序 001 英文版前言 0

01 自序 001 第一章 初進海軍 001 第二章 和平時期的訓練 029 第三章 第一次世界大戰的爆發 045 第四章 斯卡格拉克海峽 066 第五章 從無限制潛艇戰到革命 082 第六章 戰後海軍的發展 111 第七章 領導海軍 141 第八章 30年代初期 160 第九章 《凡爾賽條約》的枷鎖 187 第十章 海軍的擴充 204 第十一章 西班牙內戰時期的德國海軍 225 第十二章 海軍航空兵之爭 234 第十三章 海軍,希特勒和納粹黨 243 第十四章 海軍和宗教問題 259 第十五章 危急存亡的歲月——1938—1939年 270 第十六章 “威悉河演習”——佔領挪威 304 第十

七章 “海獅行動”——入侵英國計畫 324 第十八章 “巴巴羅薩行動”——對蘇作戰 337 第十九章 海上之戰——1941—1942年 349 第二十章 與希特勒的最後決裂 374 第二十一章 國家與個人 388 第二十二章 施潘道——和回家 403 世人談及德國海軍,總會先想到二戰中令人生畏的德國潛艇部隊和發明“狼群”戰術的德國潛艇部隊司令鄧尼茨,可以說“德國潛艇”和“鄧尼茨”不折不扣地成為了德國海軍的代號和“形象代言人”。但縱觀整個德國海軍百餘年的歷史,對德國海軍影響深遠的不止鄧尼茨一人,如對海軍建設情有獨鍾的德皇威廉二世、素有“德國近代海軍之父”之稱的蒂爾皮茨,還

有就是德國海軍總司令雷德爾。 雷德爾是一位對德國海軍產生過重要影響的人物。從1928年10月擔任德國海軍部長開始,到1943年2月因與希特勒發生分歧主動辭去海軍總司令一職為止,雷德爾實際領導德國海軍長達15年之久。正是在雷德爾的領導下,弱小的德國海軍擺脫了《凡爾賽條約》的束縛,秘密擴軍備戰,逐漸發展壯大,成為德國手中一支不容小覷的侵略擴張力量。雷德爾的這部個人回憶錄對於研究德國海軍史是一份價值頗高、不可多得的珍貴史料。回憶錄中,雷德爾對自己戎馬生涯的詳細描述和對一些重大歷史事件及軍事行動的全程記錄,使我們能夠全面瞭解第一次世界大戰至第二次世界大戰結束德國海軍的興衰歷程。書中披露了大量關於一戰

後德國海軍重建和二戰中德國入侵挪威、英國、蘇聯以及大西洋海戰等一些鮮為人知的幕後情況,對後人全面客觀地開展分析研究非常有幫助。 研究海軍史的積極意義不僅在於它能為我們撥除歷史迷霧,看清“山的那一邊”發生的一切,更為重要的是能夠幫助我們探尋海上戰爭的基本規律,汲取各國海軍建設的經驗教訓,指導我們今天的海軍現代化建設。單就德國海軍的興衰成敗而言,我認為,至少可以給我們以下幾點啟示: 一是瀕海強國在崛起過程中應避免與海洋強國過早攤牌。一般來說,瀕海強國既有陸地強鄰,又被海洋國家視為潛在對手,安全威脅常常來自陸地和海洋兩個方向,因此必須堅持陸海兼顧。在來自陸地威脅較小的情況下集中力量向海洋發展,在

來自海洋威脅較小的情況下則集中力量消除陸地的隱患。然而,德國由於沒有處理好陸海並重中的側重與節制的關係,常常使自身陷入英、法、俄等陸海強國的雙重包圍之中。同時,要看到海洋強國的地緣環境相對有利,又能夠利用瀕海強國與其陸上強鄰之間的矛盾漁利,因此處於崛起過程中的瀕海強國應避免與海洋強國過早發生直接衝突。 二是必須按照海軍建設發展的內在規律建設海軍。國家必須將海軍建設放在一個長遠的歷史時期加以規劃,使之循序漸進,逐步增強,而不能操之過急。以德國海軍的教訓而言,如果當初希特勒能按照雷德爾提出的“Z”計畫穩步推進海軍建設,不提早發動侵略戰爭的話,德國肯定會建成一支能與英國相抗衡的海上力量。同時,從海

軍建設的角度來講,雷德爾關於建立均衡發展的海軍和發展海軍航空兵的設想也都是正確的。此外,德國海軍建設過程中遇到的諸如官兵的教育訓練、紀律和士氣,以及發展裝備等很多問題,我們可能感到似曾相識,這說明只要我們對別國海軍建設的經驗教訓加以分析研究,汲取精華,剔除糟粕,就可以少走很多彎路。 三是要以正確的海軍戰略指導海軍作戰。實行什麼樣的海軍戰略,要綜合考慮軍事、政治、經濟和地理條件等多方面的因素,關鍵是以己之長,克敵之短,切中要害,量力而行,而不能好高騖遠,超越自身的軍事和經濟實力,實施力所不及的作戰行動。二戰爆發後,雷德爾根據敵我雙方的實力對比和英國高度依賴海上貿易的特點,決定集中力量打擊英國的

海上交通線,而不是以弱小的德國艦隊與強大的英國艦隊正面交鋒,這一點無疑是正確的。但希特勒對此卻缺乏深刻認識,他沒有聽從雷德爾的忠告,將海軍的作戰重點放在打擊英國的海上交通線上,而是一意孤行,先是企圖直接登陸入侵英國,碰壁後又不顧雷德爾的強烈反對進攻蘇聯。希特勒也沒有及時採納雷德爾佔領馬爾他等英國在地中海的重要基地的建議,對於雷德爾強烈要求的加快U型潛艇建造的建議,希特勒也沒有給予高度重視,這些都是德國海軍走向失敗的重要因素。就雷德爾自身而言,在沒有有效制空權的情況下,還貿然派“俾斯麥”編隊到大西洋出戰,導致“俾斯麥”號被擊沉,也是他指揮決策上的重大失誤。 需要指出的是,儘管雷德爾起初並不贊同

希特勒發動侵略戰爭,他本人對納粹黨也素無好感,並強烈主張軍隊同政治應該徹底分離,但不管怎樣,雷德爾苦心經營的海軍以及他本人實際參與了希特勒發動的侵略戰爭,淪為納粹德國侵略擴張的工具,這一點是不爭的事實。對於雷德爾關於戰時行為的辯護,讀者應保持清醒的頭腦予以鑒別。 相信本書對志于海軍史研究的朋友和關心海軍發展建設的各界人士會有所幫助。 自序 在《山的那一邊》一書的導言裡,英國軍事理論家李德·哈特記錄了陸軍元帥威靈頓公爵生活中的一段趣事:在一次旅行中,威靈頓公爵和一位熟人為了打發時間,兩個人一起猜每座山的另一邊會是什麼樣的地形,當這位熟人對威靈頓準確的預言表示萬分驚奇時,威靈頓回答:“我一生都

在努力地去嘗試發現山那邊隱藏著的東西。” 由於視線受到山的阻擋,對於普通人來說,要準確地描述山的那一邊隱藏著什麼東西是非常困難的。然而,要透過把現在和未來分隔開的那座不可逾越的山峰,看清未來會發生什麼事情,更是難上加難。我們的存在和行動都是為了未來而進行的,並為此努力地去勾畫出一幅關於未來的圖像。然而我們對未來的預見卻總是模糊不清,儘管我們知道某些事物確實存在,卻無法僅僅憑藉希望和願望來勾勒出它的輪廓,描述出它的顏色。任何人都不會知道自己將面臨什麼樣的命運。因而,我們基於對未來的認識而採取的任何決心和行動都不可避免地存在缺陷。 當我們到達了“山的那一邊”以後,再回過頭來看待發生的一切,情形

就必然會大不相同。一度被迷霧籠罩的事物變得清晰了,一度棘手的問題找到了解決的方案,一度確定無疑的事物變得虛無縹緲,一度無關緊要的東西現在成了解決問題的關鍵。審視過去,現實情況與原先對未來的認識截然不同。 現在我們終於站到了“山的那一邊”。我們終於可以更加清楚地認識到什麼是對的,什麼是錯的。歷史事件按照正確的軌道進行了重新的排列組合。然而,如果我們想正確描繪過去、認識未來,就必須弄清環境和人為因素對歷史事件的影響,而要做到這一點,就必須對過去發生的事情進行大量的研究。 寫作這本書的動力來源於説明人們正確認識過去的願望和責任。一些作家往往引用逐漸為國內外讀者所共同瞭解的資料來寫作上半個世紀德國

的歷史長卷,本書不想步他們的後塵。我的願望只是想為他們的工作提供一些我個人的認識。 在這方面,我能作的貢獻是微不足道的。一個按照傳統和個人思想行事的軍官,總是把自己視為軍隊和國家的公僕,因而要脫離自身經歷這一狹窄的領域,是無法敘述歷史事件的。而且,我只是一個水手和軍人,而不是政治家。 當站在“山的那一邊”以後,我意識到了原先所看到的景象同現在的景象截然不同。我寫下的大量筆記使我能夠按照歷史的本來面目來記錄當時的歷史事件和思想歷程——其中一些我們現在看來是錯誤的。有幸的是,在施潘道監獄的10年監禁,使我的記憶能夠脫離外部世界的干擾。 作為海軍司令,對於我本人以及整個海軍來說,在兩次世界大戰

之間再也沒有什麼政治外交事件比1935年的《英德海軍協定》影響更為深遠的了。它的簽訂,結束了《凡爾賽條約》對德國的束縛。本書的第一部分記述了我到那時為止的海軍生涯,以及我對這些經歷的思考;本書的第二部分記錄了1935年以來事件的發展和演變。前後兩部分有著不可分割的聯繫。 自1935年以後,海軍的規模日益擴大,承擔的任務日益繁重,要詳盡地敘述海軍的擴張和發展,尤其是戰爭期間的發展,是不可能的。要做到這一點,必須等到全部資料都公開以後,並且要由比我有生之年所剩時間更多的人來完成這一任務。 在寫作本書的過程中,許多老戰友和老朋友給了我不可缺少的幫助,因此我向他們所有人表示最誠摯、最深厚的謝意。我

尤其要感謝艾裡克·福斯特上將,他是我多年來的老朋友和合作夥伴,他為本書的最後編輯付出了大量時間和辛勤勞動。本書的內容和敘述純屬個人觀點,我對此負全部責任。 命運使我選擇了海軍作為職業,同他人相比,我為海軍事業付出了更多的精力,因而我的生活與海軍緊緊地聯繫在一起,我個人取得的所有成就只不過是海軍發展歷程中的一部分。本書所涉及的人物數量不多,還有許多人沒有提到,值得指出的是他們的業績也同樣值得懷念。 我的一生,既有輝煌也有坎坷,既有飛黃騰達也有貧困潦倒,儘管生活充滿了勞累和艱辛,然而回首過去,無論發生了什麼事情,我都十分感激能夠在這樣一個非常優秀的群體中工作並成為其中的一員,這樣的感激之情可以

追溯到青年時代。如果通過本書的回憶能夠使他們及其對海軍事業的無私奉獻不被人們忘記,哪怕是對此有一點點貢獻,那麼我也會因為自己晚年盡到了一名海軍軍官和普通人的職責而感到高興和滿足。 埃裡希·雷德爾1957年,基爾

臺灣地區震洋特攻隊之研究

為了解決二戰德國潛艇數量 的問題,作者范綱倫 這樣論述:

太平洋戰爭末期,因人員、燃料的消耗殆盡,迫使日軍不得不以特攻作戰(自殺攻擊)的方式來延續戰爭,許多年輕士兵便以其血肉之軀為國效命,而震洋特攻隊也在這樣的歷史背景下發展起來。本文試以臺灣地區震洋特攻隊的發展經過為研究核心,並就日本及其他亞洲地區之震洋特攻隊史料作延伸性探討。研究範圍分為時、空兩面向:依時間次序可將震洋特攻隊之發展分為醞釀期、發展期、成熟期、衰敗期;而所研究之地域則集中在臺灣地區,相關內容再輔以日本、香港、菲律賓、沖繩等地資料。另方面,本文參考「亞細亞歷史資料中心」等機構所藏之圖面、文書紀錄,藉由分析與比對的方式,探討震洋特攻隊的編制、戰術訓練、基地設施與配置、施作工法等議題,以

此建構出震洋特攻隊在太平洋戰爭史、軍事工程史中的獨特定位。最後,本文則透過對臺灣地區各震洋特攻隊基地遺址的實地考察與測量,驗證相關史料的正確性,同時也探討遺址的現況與變遷。而對戰爭參與者的口述訪談,亦補充了文獻中未曾記載之真實經歷。看似絢麗的特攻作戰與其所帶來的效果是否在整場戰爭中扮演著關鍵性的角色?而戰爭與環境、戰爭與平凡人間的關係又是如何演繹?本文即試圖以震洋特攻隊的發展經過與其在臺灣地區的部署、基地配置等面向,探討此一特攻武器在大時代下所處的角色,同時也探討臺灣在這場戰爭中所遭逢的歷史機遇與定位。

二戰德國潛艇數量的網路口碑排行榜

-

#1.想不到吧,二战时美军潜艇的战绩比德国潜艇还厉害 - 历史

用数据说话,德国在第二次世界大战中,建成服役1150艘潜艇,807艘被击沉,德国潜艇击沉盟国舰船2882艘,总吨位1440万吨。 於 history.ifeng.com -

#2.國艦量產的「狼群戰術」,源自於納粹德國扭轉英國海上霸權的 ...

標籤: 國艦國造, 狼群戰術, 巡防艦, 海軍, 二次大戰, 潛艇, 德軍, 美軍. ... 許多軍事觀察者分析,一旦台灣海軍擁有一定數量的飛彈快艇及飛彈巡邏艦 ... 於 www.thenewslens.com -

#3.二戰德國潛艇部隊使用的狼群戰術,為何總是能夠得手? - 寶島庫

狼群戰術主要核心就是當一艘潛艇發現目標後立即通知潛艇指揮部,把敵人的速度、航行、數量等情況說明。 潛艇指揮部立即發報命令目標周圍 ... 於 www.baodao.cool -

#4.二战德国潜艇数量_二战德国潜艇各型号及产量_一挥资讯

二战 日军潜艇性能领先,如果采用狼群战术,能最终打赢美军吗? 而德国海军为二战时参战潜艇数量为1113艘,共击沉盟军作战舰艇17. 二战最先进的潜艇 ... 於 m.xmyihui.com -

#5.日德潛艦交通

在二次大戰中由日本方派出,攜帶技術人員以及軍需物資前往德國的潛艦共有五艘,其中只有三艘成功到達德國;另外有一次是在印度洋上與德國潛艦會合交換人員物資等。由德國 ... 於 www.mdc.idv.tw -

#6.俄稱中國潛艇數量超俄世界第3 朝鮮壓美國居首

二戰 后作為納粹德國伙伴的日本軍隊,受到盟國一系列制裁,包括限制軍事部隊的數量和技術能力。但是現在日軍雖然數量較少,質量卻是世界一流水平,尤其 ... 於 military.people.com.cn -

#7.U艇|德国潜艇- 技术| 四月2022

了解第三帝国如何在大西洋海战中利用U 型潜艇摧毁盟军补给船队1941 年,从美国开往英国的船队面临着危险的渡口,许多船只被德国潜艇和水面袭击者击沉。 於 zh.gov-civ-guarda.pt -

#8.亞洲週刊

封面專題 · 觀點 · 中華天地 · 亞洲焦點 · 世界動態 · 人物 · 文化 · 特稿 · 環球盛事 · 商務策劃 · 其他 · 昔日期數 · 中印破冰第三條路拒絕陷入烏戰泥淖. 於 www.yzzk.com -

#9.【不斷更新】烏克蘭東部持續混戰釀平民1,563死拜 ... - 奇摩新聞

烏俄戰爭隨著布查當地的屠殺事件再度升溫,各國也宣布加大對俄羅斯的制裁力道,歐洲多國包含法國、德國、丹麥、荷蘭等國家均宣布「驅逐俄羅斯外交 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#10.二戰前德國潛艇實力有多強? 單建造數量就讓人意想不到 - M頭條

vii級潛艇圖紙歷史上生產數量最多的潛艇,是第二次世界大戰中德國海軍使用的vii級潛艇7型建造數量 ... 二戰期間,德軍一共建造了91艘VIIC/41型潛艇。 於 mttmp.com -

#11.飽和攻擊前傳:二戰德國海軍破交戰術與繼承者 - 雪花新闻

冷战时期的苏联红海军毫无疑问是海军史上的一朵奇葩。庞大的兵力本身,不仅包括巨量的潜艇部队,还有数目众多的岸基航空兵。但如果翻一翻人类海军的 ... 於 www.xuehua.us -

#12.潜行密使:二战期间德国与日本的潜艇交流 - 澎湃新闻

潜艇 在海战中发挥了巨大的威力,尤其是二战期间的德国海军,更以潜艇为 ... 德国,只有一艘德国潜艇和一艘意大利潜艇到达日本,损失的潜艇数量很多。 於 www.thepaper.cn -

#13.二战德国的潜艇数量又不是最多,战术也不如美国潜艇成功 - 知乎

先问是不是!二战德军潜艇的数量确实并不是最多。但是,德海军,确切的说是邓尼茨首创了“狼群”战术,并取得了极大的成功,几乎几乎几乎取得了对英帝国的绞杀战胜利。 於 www.zhihu.com -

#14.大国雄风:记二战中的苏联潜艇 - 透视俄罗斯

二战 前夕,苏联海军的水下舰队已经是世界上最庞大的了,其潜艇数量是美国的两倍,是德国海军的近四倍。不过,苏联海军的任务范围相当有限。 於 tsrus.cn -

#15.二战德国海军潜艇数量-热点-学帮网

二战 各国潜艇数量对比第二次世界大战[编辑]德国主条目:U-潜艇二战时期,德国U-XXI型潜艇简图一战后的凡尔赛条约严格限制德国建置水面舰艇,德国因此大力发展潜艇. 於 www.www66444.com.cn -

#16.二戰期間,德國為何用潛艇對付英國的海軍? - 華文縱覽

因為潛艇是水下作戰武器,隱蔽性較高,不需要絕對的制海權,是德國海軍。 ... 方面德國海軍和英國海軍的數量是21:184,只有在潛艇方面德國海軍還能 ... 於 www.atoomu.com -

#17.<在台現貨> 二戰納粹德國海軍主力潛艦U型潛艦U181 IX D级 ...

此台#二戰德軍#U181 #IX #D级#潛艦是二戰時期#納粹德國海軍的#主力潛艦,和VII級潛艦是同 ... 商品數量. 1. 模型類型. 金屬壓鑄. 商品種類. 一般商品/聯名款/其他. 於 shopee.tw -

#18.潛艇數量占世界一半,德國為何改變自己海軍的戰略死局? - 壹讀

在整個二戰期間,德國一共建造了1180多艘潛艇。當時全世界也僅僅建造了2600多艘,德國潛艇的數量幾乎占了世界的一半。與潛艇強大的生產數量相比, ... 於 read01.com -

#19.【遠見快評】布查大屠殺元凶曝光倖存者揭內幕 - 新唐人電視台

這個「聖喬治絲帶」是俄羅斯為紀念二戰衛國戰爭勝利而創造的一種絲帶。 ... 波蘭願意免費支援烏克蘭二十多架戰機,都被德國和美國推三阻四,生怕引發 ... 於 www.ntdtv.com -

#20.军事频道_新华网

澳大利亚拟购24架反潜直升机对付中国潜艇 2010-07-21 ... 揭秘二战德国核武项目为何未能成功? 2010-07-03 ... 2020年美军先进隐形战机数量将是中国20倍 2010-05-15. 於 www.xinhuanet.com -

#21.二戰史·浪湧烽煙◎繁體中文版 - Google 圖書結果

到1940年3月1日為止,德國潛艇共擊沉英國船隻199艘,達70餘萬總噸位。 ... 同時,德國潛艇數目也有了增加,這使鄧里茲決定實施其以前難以施展的潛艇戰新戰術——「狼群戰術」 ... 於 books.google.com.tw -

#22.哪怕俄軍挑起大戰?東南亞諸國「裝死外交」的顧忌

一名當地救援人員表示,軍方在空中和地面展開的攻擊與為二戰以來最嚴重密集。 ... 基洛」級柴電攻擊潛艇、「獵豹」級護衛艦、「狼蛛」級護衛艦等。 於 global.udn.com -

#23.第二次世界大戰戰史(上下冊套書)(二戰終戰七十五週年紀念版)

概括言之,海軍護航兵力和空中掩護兵力的增長,是無法趕上日益增多的潛艇數量。平均每個月有十七艘德國新潛艇加入服役,而到一九四二年的年底,總數達到三百九十三艘, ... 於 books.google.com.tw -

#24.大洋中的幽灵,二战德国的U型潜艇 - 手机新浪网

德国 海军潜艇部队的振兴计划始于1935年。尽管英国人的反应出奇的温和,德国潜艇部队的统帅——卡尔•邓尼茨(Karl Dönitz)却依然没能在大战爆发前得到他所需要的足够数量 ... 於 jmqmil.sina.cn -

#25.二戰日本為什麼不給幾艘航母開到大西洋去幫德國呀 ... - 嘟油儂

德國 開U潛艇,1樓匿名使用者一,日本自身難保,雖然在珍珠港重創美國海軍,但美國海軍勢力尚在, ... 英國二戰期間擁有大小航母31艘,數量僅次於美國。 於 www.doyouknow.wiki -

#26.布查事件后,30年来最激烈的外交战开始了(组图) | 今日悉尼

德国 总理朔尔茨3日在社交媒体上表示,布恰镇相关照片和视频“令人震惊”, ... 从外交人员被驱逐的规模和涉及的国家数量来看,这是自苏联解体以来,美国 ... 於 www.sydneytoday.com -

#27.俄军和除了美国之外的北欧军队相比如何: r/China_irl - Reddit

比如德国陆军已经从冷战东西两只最强大的装甲部队堕落成了今天这幅欠揍的样子( ... 海军方面芬兰和瑞典海军即将服役的新一代护卫舰和潜艇数量将超过 ... 於 www.reddit.com -

#28.【不斷更新】烏克蘭東部持續混戰釀平民1,563死拜登 ... - 鏡週刊

... 德國正式投降,簽訂投降書時間為莫斯科時間5月9日,代表二戰的終結。 ... 還沒發現任何俄羅斯動員戰略轟炸機、飛彈和潛艇等核武的明顯跡象」。 於 www.mirrormedia.mg -

#29.二戰中的潛艇反潛戰:大多誘騙敵方上浮後擊沉 - 歷史百科網

當德國潛艇發現漁船,浮上水面炮擊時,C級潛艇立即發射魚雷攻擊德國潛艇。 ... 雷達和魚雷數據計算機出現後,被潛艇擊沉的潛艇數量上升,但這些潛艇 ... 於 www.lsbkw.com -

#30.二戰最帶衰的「吉祥物」!牠搭上5艘戰艦全被擊沉 - 風傳媒

牠來到「皇家方舟」後,同月14月,這艘軍艦又被德國潛艇擊沈,但山姆有了兩次海上自救經驗,似乎熟能生巧,牠抱著一塊漂浮物,等待救援,最後被前來營救的 ... 於 www.storm.mg -

#31.[新聞] 鐵了心不要了!美海軍要求9「自由級」瀕- 看板Military

推njnjy : 70歲海獅潛艇的確讓人驚呆了還能逆向翻修 03/30 19:15 ... 推tsairay : 台灣連二戰時期的潛艦都還在用了 03/30 19:16. 於 www.ptt.cc -

#32.二戰德國的潛艇類型 - 頭條新聞

潛艇 IA型艇IA型艇的首艇於1936年2月下水。IA型艇的設計可以説是非常失敗的,首先是海上適行航性差,只適合在近海海域活動。 於 www.ponews.net -

#33.二战德国潜艇损失了多少?(2个回答) - 头条问答

沉没的德军潜艇. 第二次世界大战期间,德国海军共投入1113艘新潜艇(刨去二战爆发前已有的57艘潜艇)。其中除了自沉、战后投降、被扣押者外,德国潜艇的损失数量及原因 ... 於 wukong.toutiao.com -

#34.帝国的崛起-486.第486章潜艇最辉煌的时代 - 69书吧

从击沉船舶数量上来说,一战德国潜艇击沉了5282艘商船,二战潜艇击毁了大约5400艘。其实从数量上看差不多。2战潜艇表现要好一些的很大原因就是2战的轮船吨位更大一些, ... 於 www.69shu.com -

#35.二战德国海军为何默默无闻? - 网易

德国 的空军、陆军在众多战役中让对手闻风丧胆,海军却是众多对手,让他闻风丧胆。很多人想说德军潜艇部队的狼群战术,这里我们需要注意的是,德军海军 ... 於 www.163.com -

#36.二战德国潜艇有多先进?其击沉的舰艇数量让人瞠目结舌 - 腾讯网

因为德国认为大造舰艇没有什么用,还不如潜艇作战效果好,所以在整个二战期间,德国都是以潜艇作战为主海军舰艇作战不多。 於 new.qq.com -

#37.魔都鸳鸯锅日记(二) - 花似鹿葱_文学城博客

看到“一定数量”,容易让人产生种种联想。 ... 完全是按照二战德国海军潜艇远航的食物供应方法,只是没有这么多土豆,我不喜欢吃土豆,能不买就不买。 於 blog.wenxuecity.com -

#38.只因一個數字錯美軍花75年才找到二戰失蹤潛艦[影] - 中央社

苦苦搜尋75年,美國最近終於在日本沖繩外海找到二戰期間失蹤的海軍潛艦「灰鯨艦」,家屬總算能放下罣礙,讓此事劃下句點。 於 www.cna.com.tw -

#39.看看太平洋战争中美国潜艇的战绩,就知道德国海军并不菜

提起二战时的德国海军,人们首先想到的是德国神出鬼没的潜艇,想到的是让盟 ... 从数量上看,二战中德国潜艇数量高达1175艘,而美国在太平洋对日作战 ... 於 www.360kuai.com -

#40.二戰納粹的第7潛艇編隊究竟有多厲害? - MP頭條

在長達68個月的大西洋海戰中,德國潛艇部隊給同盟國造成的損失簡直令人髮指。 ... 可以勝任遠洋作戰的VII級潛艇數量嚴重不足,以至於在鄧尼茨的腦海中謀劃已久的「狼群 ... 於 min.news -

#41.二战中的英国潜艇:数量不多,战绩不错,创造过两个“唯一”殊荣

【话说军世】在第二次世界二大战中,说到潜艇战,多数人首先会想到的是德国U型潜艇和“狼群战术”,不过其实其他参战国,也有大量的潜艇部队,也取得了 ... 於 3g.k.sohu.com -

#42.二戰中的潛艇戰:德軍的狼群戰術稱霸整個大西洋 - 歷史

這時德國潛艇數量也有了很大增長,鄧尼茨的“狼群”終於有了大顯身手的好機會。12月15日至25日,5艘U艇從基地出發,橫渡大西洋,開始了遠征美國的行動。 於 www.fflsw.com -

#43.【华夏文摘】波奥剑:原子时代的故事

从光荣榜向右一拐,经过几幅炮火连天的“二战”照片,便来到了“曼哈顿 ... 上世纪三十年代后期,德国处于核技术前沿,知道了如何分裂原子,也知道了分裂 ... 於 hx.cnd.org -

#44.世界军事之旅丛书(套装共9册) - Google 圖書結果

第二次世界大战初期,因潜艇数量不足,邓尼茨只得实施“小群战术”,由3~5艘潜艇组成的 ... 经典战役二战初期,希特勒虽一再下令扩充海军,但德国海军实力比英国还是差得多。 於 books.google.com.tw -

#45.二战纳粹的第7潜艇编队究竟有多厉害? - 老资料网

作者:雕鸮在长达68个月的大西洋海战中,德国潜艇部队给同盟国造成的损失简直令人发指 ... 可以胜任远洋作战的VII级潜艇数量严重不足,以至于在邓尼茨的脑海中谋划已久 ... 於 www.laoziliao.net -

#46.從海底出擊!推薦9部必看潛艇電影

二戰 大西洋戰役期間,盟軍偵測到一艘受創德軍潛艦U-571發出求救信號,於是指派一名通曉德語的通信兵並將一艘S-33潛艇改裝成德軍維修艦,準備奪取潛艦的恩 ... 於 onepage.nownews.com -

#47.納粹德國海軍- 维基百科,自由的百科全书

潛艇 (U艇) — 9月30日在鄧尼茲的說服下,希特勒下令潛艇部隊不必遵守《捕獲法則》而使得潛艇的獵殺戰果大有上升,但數量仍少。英國方面對護航制度存有歧見,一方認為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.二戰時德國的潛艇一次能帶幾枚魚雷?有何依據? - 劇多

設計下潛深度230 米,魚雷發射管數量6具(艇首4具,艇尾2具),魚雷總數:22枚(或44枚水雷)。105毫米甲板炮,20毫米機炮。(6)IXC型潛艇:艇長76.76 米 ... 於 www.juduo.cc -

#49.二战美国潜艇数量 - 搜狗搜索引擎- Sogou

二战德国 的潜艇数量又不是最多,战术也不如美国潜艇成功,为什么名气反而最大? 斯卡帕湾的幽灵德国潜艇单骑闯关击沉皇家橡树号战列舰皇家橡树号战列舰(HMS Royal Oak)是 ... 於 z.sogou.com -

#50.二戰史·亡命暴徒◎繁體中文版 - Google 圖書結果

同時,德國的潛艇數量迅速增加。鄧里茲將潛水艦隊指揮部遷至法國,以法國沿海港口為潛艇基地,放出一批批「狼群」向英船隊展開全面攻擊。「狼群」戰術立顯奇效。 於 books.google.com.tw -

#51.雷霆戰艦|二戰德軍最致命海上武器傳希特拉靠佢逃亡兼運送黃金

可是在任務途中,他們遭納粹德國海軍的U型潛艇伏擊。至於Ernest Krause等人的最終命運暫不在此透露,讓大家率先了解納粹德軍二戰時最致命的海上 ... 於 www.hk01.com -

#52.沈舟:潛艇的威力遠比你想像的更大(上) | 一戰| 二戰| 航母

隨後,德國潛艇又擊沉了1艘英國7,770噸的巡洋艦。一戰期間,德國U型潛艇擊沉了協約國各類船隻總計數百萬噸,潛艇的作用凸顯。 二戰中潛艇 ... 於 www.epochtimes.com -

#53.二战德国的巅峰潜艇,数量高达568艘,是“群狼战术”的最好写照

二战德国 的巅峰潜艇,数量高达568艘,是“群狼战术”的最好写照. 前哨迷彩 2020-12-31 09:48:57. 军事视频. 1 评论: 1 阅读:45. 评论列表. 崔放军 2. 2021-01-16 19:36. 於 www.cunman.com -

#54.二战时期,日本潜艇部队数量最多,却为何还是惨败? - 头条问答

在第二次世界大战中,日本的潜艇部队跟德国潜艇部队相比较起来,实力也不会差到哪里去。但是跟德国潜艇部队的赫赫战功比起来的话,日本的潜艇部队似乎并没有什么大作为 ... 於 share.wukongwenda.cn -

#55.二戰德國潛艇的問題 - 迪克知識網

而且二戰的時候德國很多潛艇都在北大西洋活動,已經很靠. ... 效能指標最先進的是21型潛艇,儘管建造數量很少,服役時間很短,取得的戰果也完全可以 ... 於 www.diklearn.com -

#56.一柱擎天!日本战舰数量已超英法总和必须警惕(组图) - 新闻速递

早在二战结束后不久,日本海自就在美国扶持下逐步壮大,甚至不断开始重温 ... 在随后一个多月内,熊野号不但被美军飞机和潜艇多次打击,还经历一次超 ... 於 www.6parknews.com -

#57.想不到吧,二戰時美軍潛艇的戰績比德國潛艇還厲害 - 人人焦點

摘要:二戰時德軍潛艇以「海狼」而聞名於世,而且一度給英國的海上運輸 ... 可見,在二戰中,美國潛艇的數量還不到德國潛艇數量的四分之一,卻取得了 ... 於 ppfocus.com -

#58.二戰史·全面進攻◎繁體中文版 - Google 圖書結果

同時還加強了對護航運輸隊的警戒,嚴密封鎖德國潛艇基地,轟炸德國造船工業中心,對德國 ... 由於德軍投入的潛艇數量少,展開過遲,技術性能低,缺乏其它兵力的支援,因而, ... 於 books.google.com.tw -

#59.全球十大強悍潛艇排行榜,看看哪艘潛艇是海上之王

VIIC型潛艇自1941年以來就是二戰中德國潛艇部隊的主力,在整個大戰期間它的建造工作就一直沒有終止過。第一艘服役的VIIC型潛艇是1940年的U-69號。VIIC型潛艇是一種威力 ... 於 top10bikeguide.com.tw -

#60.大西洋的海狼:二战中的德国潜艇部队 - 360Doc

这场战争中以德国为首的同盟国战败,在战后受到了作为战胜国的英美法等国的严厉处置。在1919年签订的《凡尔赛条约》中更是规定,德国不仅需要赔偿数量庞大 ... 於 www.360doc.com -

#61.二战时大西洋上的潜艇战,德国败北的真相|天下-历史频道 - 搜狐

二战 初期,德国海军的潜艇无论数量还是质量都只能用寒碜来形容,当时能打仗的潜艇总共只有46艘,其中,22艘500吨的可用于大西洋作战,剩余的24艘250吨左右的都只能在 ... 於 m.sohu.com -

#62.二戰期間,德國和日本的遠洋潛艇大型潛艇,哪個更優秀 - 多學網

不看數量,二戰日本德國的潛艇誰更先進? 6樓:絎戠湅綰皹. 二戰中德國將它自己所以的潛艇都集中對付盟國的商船從而一度 ... 於 www.knowmore.cc -

#64.二戰德軍被擊沉704艘潛艇潛艇兵幾乎全軍覆沒 - Zi 字媒體

第二次世界大戰開始時,即1939年9月1日,德國海軍只有57艘潛艇,數量並不算多。這一年雖然只有4個戰鬥月,德國還是損失了9艘潛艇,死亡204名艇員。 於 zi.media -

#65.二战德国潜艇数量_陈赫结婚伴娘团图片_拉货电动车

二战德国潜艇数量 _陈赫结婚伴娘团图片_拉货电动车_迪迦变身图片_福鼎小吃加盟_按摩精油_烟酒茶. 於 www.aijge0.me -

#66.二戰時德國的潛艇一次能帶幾枚魚雷?有何依據? - 小熊問答

(1) I型潛艇,長約72。4米,水下排水量約862噸,魚雷發射管數量:6具(艇首4具/艇尾2具)魚雷數量:14枚魚雷。(2)IIA型潛艇(共建造6艘:U-1至U-6號) ... 於 bearask.com -

#67.二战德国潜艇数量

首页 · 二战德国潜艇数量. 二战德国潜艇数量. 时间:2022-03-16 03:32:15 来源:aivei1.me 浏览量:14054. 展开全文. 首页 l 电脑版. 於 www.aivei2.me -

#68.納粹德國海軍 - 中文百科知識

從1941年9月到1944年5月,約有62艘德國潛艇穿過英國直布羅陀基地前往地中海,擊沉了數艘盟軍軍艦和商船,德國潛艇在此主要任務是打擊通往地中海英國馬爾他 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#69.原创美国在二战中为什么要援助英国、苏联打德国? - 欧洲 - 搜狐

如果英国投降,海外殖民地的资源开始供给德国,没有美援的苏联,也是顶不住德国、英国、法国这几个国家的进攻的。 英国在欧洲奉行一个平衡政策, ... 於 www.sohu.com -

#70.沉沒70多年再有德軍二戰「王牌」重見天日 - BBC

一艘德國潛艇在「二戰」期間被擊沉,艦上水兵被西班牙漁民救起。70多年後,幾名同樣來自西班牙的潛水員終於找到這潛艇的蹤影。 於 www.bbc.com -

#71.二戰德國最先進的潛艇,從未參加一次戰鬥

為了爭奪海戰優勢,二戰德國發動科技戰,研發了一款領先世界的潛艇, ... 到10月,德國就擊沉311艘盟軍艦船,指揮官鄧尼茨少將要求增加潛艇數量,用來 ... 於 www.gushiciku.cn -

#72.狼群戰術的戰場應用:德國潛艇戰最終面臨失敗 - 歷史趣聞網

德國 U型潛艇的艇長們稱這段時間為“快樂時光”。 ... 可以通過對陸地基站截獲的DF訊號的分析,粗略的估算出德軍在海上的U型潛艇的數量和大致位置。 於 m.lsqww.com -

#73.【不斷更新】烏克蘭東部持續混戰釀平民1563死拜登宣布制裁 ...

... 當時納粹德國正式投降,簽訂投降書時間為莫斯科時間5月9日,代表二戰的終結。 ... 大廈官員「還沒發現任何俄羅斯動員戰略轟炸機、飛彈和潛艇等核武的明顯跡象」。 於 times.hinet.net -

#74.二戰中,潛艇戰績第二的國家是哪個 - 今天頭條

二戰 中,潛艇戰績第二的國家是哪個. 德國海軍在二戰開始時僅擁有57艘潛艇,在數量規模上,對比其他海軍強國都不占優勢,即便是對比歐洲海軍,也並 ... 於 twgreatdaily.com -

#75.二戰中英國皇家海軍就用來對付德國潛艇和菜雞義大 ... - 櫻桃知識

其次,義大利海軍的潛艇雖然數量稀少,裝備簡陋,但訓練有素、士氣高昂,富於犧牲精神,所取得的戰績按單艇來說一點不比德國友軍遜色。 還要特別說明的是, ... 於 www.cherryknow.com -

#76.碧海群狼:二戰德國U艇全史 - 博客來

書名:碧海群狼:二戰德國U艇全史,語言:繁體中文,ISBN:9789868247598,頁數:768, ... 海狼一詞是如此形象生動,而德國潛艇在戰爭中最重要的戰術就被稱為「狼群 ... 於 www.books.com.tw -

#77.1945年, 德軍客輪超載9000人啟航, 中途接神秘電報被蘇軍轟入 ...

點擊加載圖片這是一個真實發生的故事。1945年波羅的海,德國「威廉號」船長彼得森 ... 設計源於二戰前蘇德軍工的一次合作, 蘇聯基本照搬了德國IVS公司E-1級遠洋潛艇。 於 chinahot.org -

#78.解放军新闻传播中心出版社

在这些故事之中,既有各类“水下战舰”——潜艇神秘坎坷的经历及其战斗的趣闻,也有 ... 轻型坦克》以美制M551、英制“蝎”式、德国/阿根廷TAM、苏联ASU-85等几种二战后具有 ... 於 cbs.81.cn -

#79.俄烏局勢|傳俄訂下佔領烏東最後期限美情報指普京擬5月9日前 ...

美國官員聲稱,美方已截獲情報,普京將重點集中在俄羅斯5月9日「勝利日」,勝利日是俄羅斯為了紀念二戰納粹投降而設立的重要節日,在克里姆林宮前面的 ... 於 hd.stheadline.com -

#80.水面舰艇才是海上的王者,为何二战时德国却选择了潜艇

希佩尔海军上将级重巡洋舰建成了5艘,这种数量在纳粹海军当中是很少有的。此外还有纽伦堡级、莱比锡级轻巡洋舰各一艘,K级轻巡洋舰3艘,Z计划中为投产的 ... 於 www.hrsnjx.com -

#81.二戰史·蘇德爭鋒◎繁體中文版 - Google 圖書結果

然而,這些新方法未能扭轉德國潛艇戰的被動局面。同盟國保護交通線的兵力和裝備,在數量上,尤其在品質上遠遠超過了德國的進攻兵力。美英的飛機和水面艦艇裝備了新的完善 ... 於 books.google.com.tw -

#82.德國U型潛艇 - 中文百科全書

德國 U型潛艇歷史戰績,一戰戰績,恢復建造,二戰戰績,潛艇種類,II系列,IID型,VII系列,IX ... 1943年以後,盟軍在艦艇、飛機上加裝了反潛雷達,使艦船沉沒數量降低了65%。 於 www.newton.com.tw -

#83.二戰中,德國的潛艇有多麼厲害? - GetIt01

從水面艦艇的實力上來說,一戰的德國海軍而二戰德國海軍可謂是天淵之別。 ... 其中的1942年11月,德國海軍潛艇部隊擊沉船隻數量為118艘,噸位達72.69萬噸,幾乎掐斷了 ... 於 www.getit01.com -

#84.細數「水下殺手」潛艇在二戰後的實戰紀錄

潛艇 (Submarine),在二戰中是非常兇猛的艦船殺手,美國、日本與納粹德國的潛艇部隊都有輝煌的戰績,其中納粹德國的「U艇」(Untersee-boot)以「狼群 ... 於 www.chinatimes.com -

#85.新闻频道_CCTV.com - 央视网

二战 老照片. 二战时期的法西斯女兵 ... 2008欧洲杯决赛:德国西班? ... 首架苏霍伊100超级喷气式飞机将于4月份升空 · 中国海军对潜艇实行集约化保养提升科技含量 ... 於 news.cctv.com -

#86.《中途岛奇迹》第十章:大功告成的时刻 - 全网搜

由于德、意潜艇的活动,更由于日本海军的努力,今天,英国的制海权已经丧失。 ... 在东京和横滨的德国侨民在《日本时报与广告报》上以1/4版的篇幅登出 ... 於 sunnews.cc -

#87.德國U型潛艇_百度百科

德國 U型潛艇是二戰中最神秘的武器,偷襲是它最恐怖的戰術,因此它的戰術又被人稱做狼羣戰術。在二戰中的大西洋上,德國的U艇肆無忌憚地在盟軍的海上交通線上“獵殺”盟軍 ... 於 baike.baidu.hk -

#88.纳粹德国海军_百度百科

德国 海军的潜艇数量在战争爆发时是当时世界海军列强中最少者,但因为潜艇总司令 ... 俾斯麦级是德国二战下水的唯一级别战列舰,在美国的依阿华级和大日本帝国的大和级 ... 於 baike.baidu.com -

#89.二戰中的英國潛艇:數量不多,戰績不錯,創造過兩個“唯一”殊榮

在二戰中,英國皇家海軍總計有200多艘潛艇投入了作戰,在數量上並不如二戰中德軍服役了1113艘潛艇那麼誇張,即便是當時海軍有限的蘇聯,也總計擁有275艘 ... 於 daydaynews.cc